24 радиолоджи анатомия мозга

24 радиолоджи анатомия мозга

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Рады представить читателям второй номер нашего журнала в совершенно новом формате.

В этом номере большое количество статей и интересных наблюдений из практики, посвященных разным направлениям диагностики и ИТ-решениям в здравоохранении.

Целевая аудитория издания – начинающие врачи-рентгенологи и радиологи, специалисты по ультразвуковой диагностике, рентгеноэндоваскулярной хирургии и радиотерапии, специалисты в области общественного здравоохранения.

Мы стремимся сделать журнал интересным для организаторов здравоохранения, сотрудников кафедр и ординаторов, обучающихся по профильным специальностям. Надеемся, что читатели найдут в этом номере материалы, которые будут отвечать их интересам и помогать в практической работе.

Ждем от вас писем с вопросами и предложениями по тематикам следующих выпусков.

Проект в социальных сетях

При поддержке членов и руководителей Молодежного научного объединения Центра диагностики и телемедицинских технологий.

Вопрос легкий и сложный одновременно. Но, пораскинув мозгами и посоветовавшись с коллегами, мы подготовили несколько тематических блоков, в рамках которых будем говорить о широких и близких темах. И вот эти блоки:

Блок “Наука”. В него входит сразу несколько направлений:

Гайд по сотрудничеству с зарубежными коллегами;

что можно сделать, если есть идея для интересного исследования и непонятно с чего начать;

Вы узнаете, зачем нужен медицинский статистик или этический комитет;

Обзор статьей молодежного журнала Radiology study;

Блок “Первые шаги”. Он особенно понравится тем, кто только выбирает специальность или только начинает свой путь в рентгенологии. Вы узнаете, как можно начать свои шаги в специальности, какие выбирать программы для просмотра, какие книжки читать первыми, как между собой различаются кафедры лучевой диагностики в Москве, какие есть кружки в Москве, как выбрать ординатуру и потом работу. Тут же опыт в разных ординатурах или кафедрах или кружках, опыт студентов связанный с лучевой диагностикой, «как я работал рентгенолаборантом», «мои первые пациенты и первые заключения»;

Блок “Так и живем”. В рамках него будем проводить обсуждение предстоящих и прошедших конференций, расскажем, что такое “удаленка рентгенолога”, эксперты поделятся своими главным ошибками в карьере, а также будем обсуждать субспециальности в лучевой диагностике (педиатрическая радиология, нейрорадиологии, радиология головы и шеи, торакальная, абдоминальная, кардиорадиология, скелетномышечная и онко);

И самый актуальных блок на ближайшие пару месяцев “Covid19” (общая ситуация в Москве, общая ситуация в России, каково место в данной ситуации у лучевой диагностики, переоборудование кабинета компьютерной томографии в поликлиниках, обсуждение с заведующими о настройке рабочего процесса в своих отделениях, обсуждение последних новостей по этой теме и т.д.);

Наши выпуски будут появляться в сети с периодичностью раз в 2-4 недели.

Над проектом работают Анастасия Сморчкова, Александра Крысанова, Ирина Бекк, Лия Абуладзе, Анна Гончар

24 радиолоджи анатомия мозга

Технические возможности нейровизуализации постоянно расширяются, что даёт визуализировать более тонкие особенности анатомии, а получаемые изображения обеспечивают врача более точной диагностической информацией и позволяют лучше локализовать патологию. Например, стандартные Т2-ВИ МРТ хорошо визуализируют только крупные черепные нервы, в то время как последовательность SSFP (Steady-state free precession – свободная прецессия в равновесном состоянии) способна визуализировать достаточно тонкую структуру всех ЧМН. SSFP-последовательность обеспечивает субмиллиметровое пространственное разрешение и высокий контраст между ЦСЖ и солидными структурами, позволяя реконструировать изображения, по которым можно проследить весь ход нерва. Данная последовательность стала определённым стандартом в визуализации мосто-мозжечкового угла и внутреннего уха. Обозначаясь различными акронимами (CISS, FIESTA, B-FFE), SSFP-последовательности наилучшим образом позволяют дифференцировать веточки лицевого и преддверно-улиткового нервов, точное выявление объемных образований малого размера мосто-мозжечкового угла и внутреннего слухового прохода, а также проводить детальную оценку эндо- и перилимфы во внутреннем ухе. Для того, чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами данного типа последовательности врачи-рентгенологи должны быть ознакомлены с нормальной анатомией всех ЧМН на SSFP-изображениях.

Введение.

Анатомия черепных нервов достаточно сложная, поэтому обследование пациентов с нейропатиями черепных нервов требует глубокого понимания нормальной анатомии различных структур ЧМН. Если стандартные МРТ-последовательности позволяют прекрасно визуализировать мягкотканные структуры, то при визуализации более тонких структур, которыми являются черепные нервы, их разрешающая способность оказывается недостаточной. Данную проблему помогают решать SSFP-последовательности, обладающие большей разрешающей способностью и более четкой визуализацией малых интракраниальных анатомических образований.

SSFP-последовательность – любая последовательность градиентного эха, в котором ненулевое стационарное состояние развивается между повторениями импульсов для поперечной и продольной релаксациям исследуемых тканей. Для этого требуются малый угол поворота и короткие времена релаксации. Клиническая польза SSFP-последовательностей заключается в их способности генерировать сильный сигнал в тканях, которые имеют высокое соотношение Т2/Т1, например, ЦСЖ и жировая ткань. SSFP-последовательности особенно полезны для визуализации интракраниальных сегментов черепных нервов, поскольку они обеспечивают замечательное контрастное разрешение между ЦСЖ и нервами, а также высокое пространственное разрешение с субмиллиметровой толщиной среза. Другим преимуществом SSFP-последовательностей является более короткое время сканирование по сравнению с другими МР-последовательностями, помогающими избавиться от артефактов пульсации ЦСЖ. Недостатком данного типа последовательностей является низкое контрастное разрешение мягких тканей. В дополнение, изображение каких-то глобальных анатомических ориентиров может быть искажено из-за субмиллимитровой толщины среза. Таким образом, SSFP-последовательности являются дополнительным инструментом наряду с традиционными последовательностями МРТ черепных нервов.

Данная статья описывает нормальную анатомию интракраниальных сегментов 12 черепно-мозговых нервов, выделяя анатомические и радиологические ориентиры, которые обозначают локализацию нерва и отличают их от соседних структур (кровеносные сосуды). Также рассматриваются подводные камни, связанные с визуализацией ЧМН с помощью SSFP-последовательностей.

24Radiology.ru. Голова и шея.

Голова и шея.

ASPECTS. Оценка начальных ишемических изменений на КТ головного мозга.

Абсцесс головного мозга

Анатомия желудочковой системы

Виллизиев круг: анатомические варианты передней и задней его части.

Возраст гематомы данным МРТ

Возраст гематомы по данным КТ

Гириформное накопление контраста

Головной мозг — мр-анатомия (системный подход)

Глиобластома — мультицентрическая и мультифокальная

Глиома зрительного нерва

Диффузно-тензорное изображение (трактография)

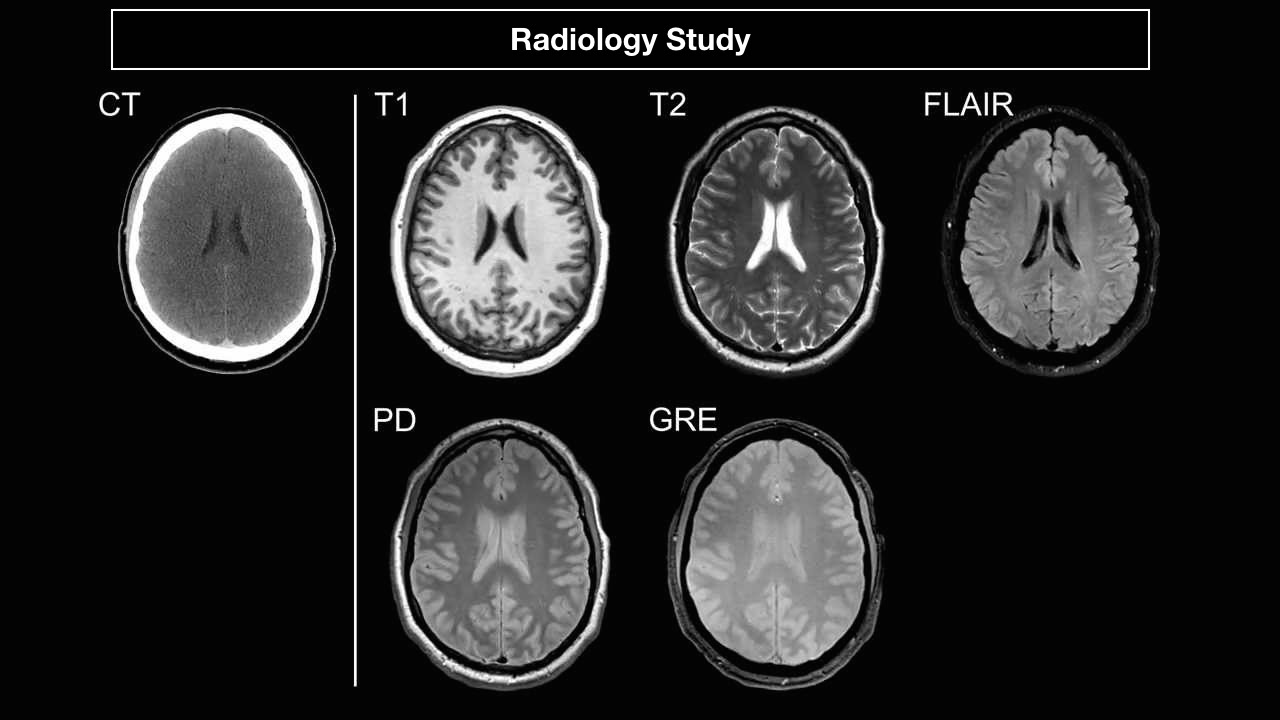

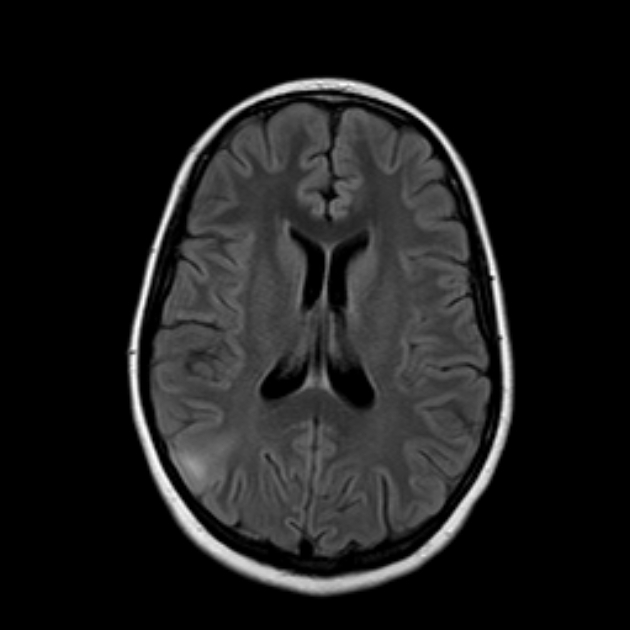

Импульсные последовательности при исследовании головного мозга.

Ишемия головного мозга — Визуализация при инсульте

Задняя реверсивная энцефалопатия

Зоны смежного кровоснабжения

Зоны васкуляризации головного мозга и синдромы поражения отдельных сосудистых бассейнов.

Кавернозная гемангиома глазницы

Кальцификация на МРТ — подводные камни

Кальцификация в базальных ганглиях

Кальцификация опухоли шишковидной железы

Кольцевидное накопление контраста

Классическая мальформация Денди-Уокера

Классификация аневризм головного мозга

Классификация опухолей центральной нервной системы

Классификация стеноза ВСА Nascet

Классификация врождённых пороков развития центральной нервной системы

Критерии RANO (международной группы Response Assessment in Neuro-Oncology).

MAGNIMS рекомендации по МР диагностике рассеянного склероза

Мега цистерна магна

Метронидазол ассоциированная энцефалопатия

МР-изменение сигнала от базальных ганглиев

Морфометрия в норме, при гидроцефалии и атрофии

Мозолистое тело, дисгенезия, атрофия, болезнь Маркиафавы-Биньями

Лимфатические узлы шеи

Лимфатические узлы шеи. Примеры вовлечения в патологический процесс.

Лучевой некроз ЦНС

Нормотензивная гидроцефалия или синдром Хакима-Адамса

Образования желудочков головного мозга

Опухоли задней черепной ямки

Опухоли пинеальной области

Паттерны контрастирования головного мозга

Паттерны контрастирования — системный подход

Перивентрикулярное накопление контраста (интрааксиальная патология)

Признаки внутричерепной гипертензии

Пространства шеи и наиболее частые патологии

Протокол описания Головного мозга — сообщество радиологов Северной америки

Протокол описания шейного отдела позвоночника — сообщество радиологов Северной америки

Сегменты внутренней сонной артерии

Симптом «костной львиности»

Симптом «целующихся каротид»

Синдром пустого турецкого седла

Субкортикальное усиление контраста

Цистерны головного мозга

Физиологические интеркраниальные обызвествления

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL)

Черепные нервы анатомия

Экстра-аксиальные паттерны контрастирования

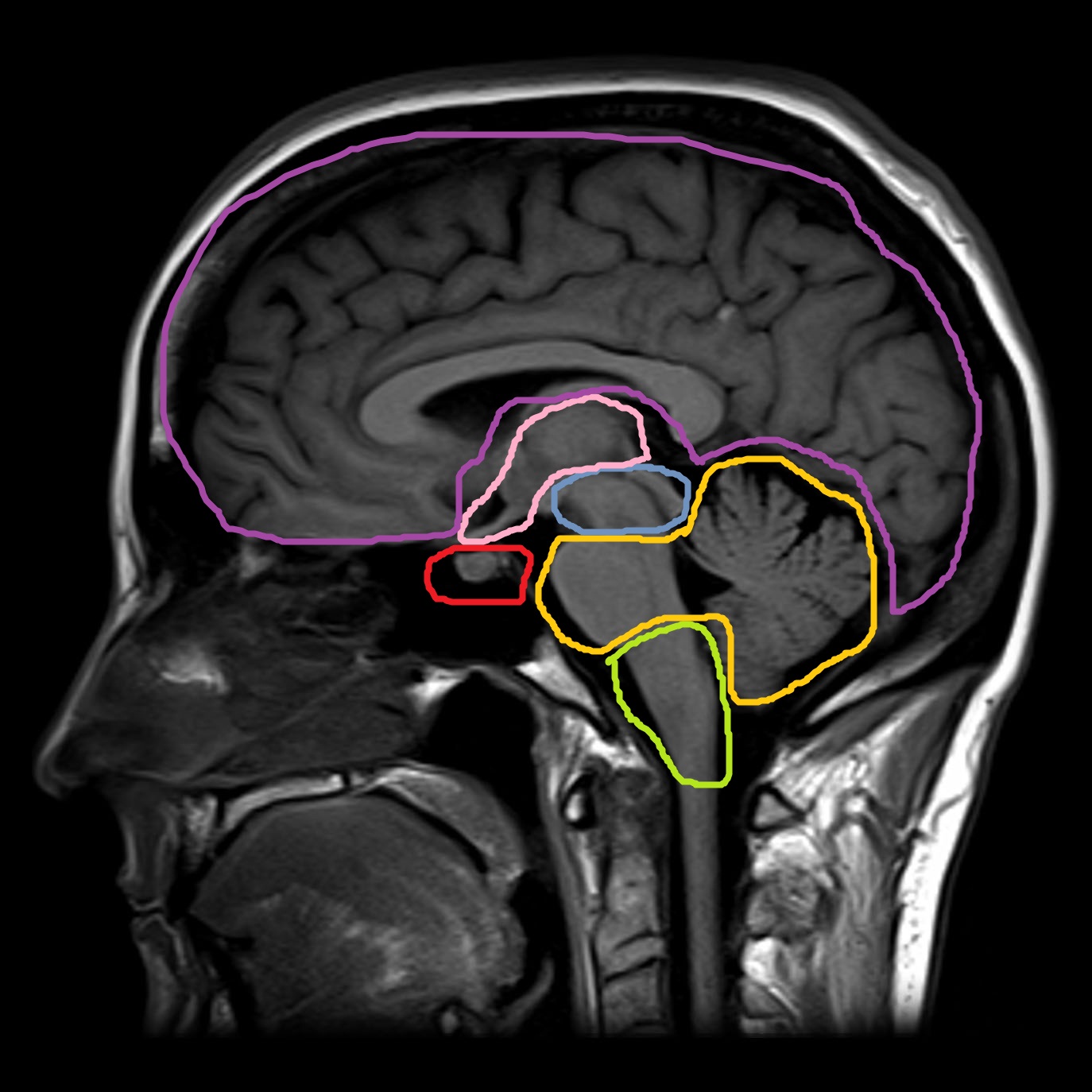

МР-анатомия головного мозга

Строение лекции

Основные морфологические отделы мозга

Внутренняя структура больших полушарий.

Серое вещество состоит из коры, которое полностью покрывает большие полушарии головного мозга. Белое вещество расположено под серым веществом головного мозга. Однако в белом веществе также присутствуют участки с серым веществом — скопления нервных клеток. Их называют ядрами (nuclei). В норме существует четкая граница между белым и серым веществом. Дифференциация белого и серого вещества возможна на КТ, но лучше дифференцируется на МРТ.

Кортикальная дисплазия

При кортикальной дисплазии границы между белым и серым веществом стираются. В таком случае дополнительно следует использовать последовательность Т1 инверсия восстановления. На данных изображениях границы будут заметны, за исключением участков кортикальной дисплазии.

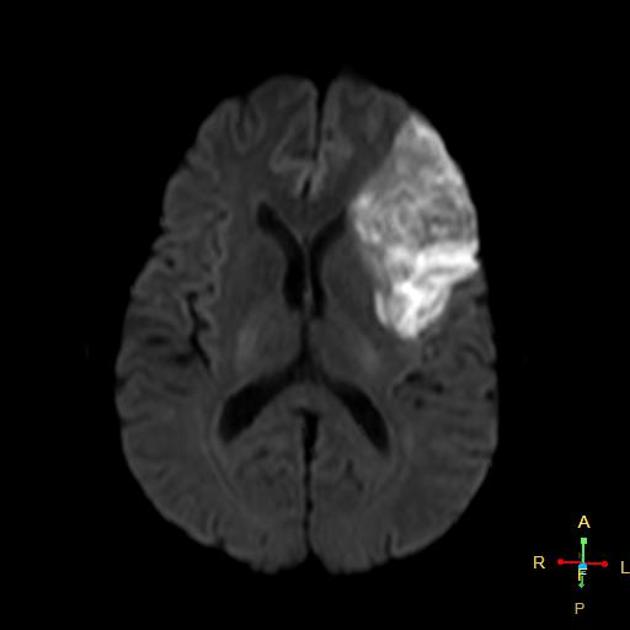

Инфаркт

При цитотоксическом отеке, развивающейся в первые минуты инфаркта головного мозга, также теряется дифференцировка между белым и серым веществом, что является ранним КТ признаком инфаркта головного мозга.

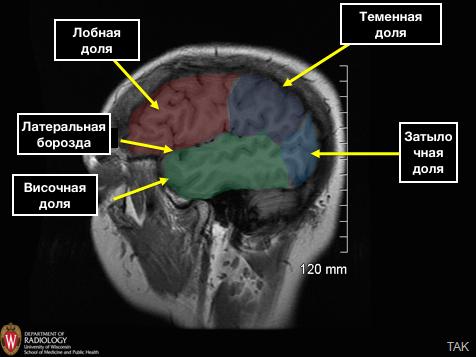

Большие полушария головного мозга

Полушария головного мозга разделяются между собой большим серповидным отростком. В каждом полушарии выделяют 4 доли:

Лобная доля отделяется от теменной при помощи центральной или раландовой борозды, которая отлично визуализируется, как на аксиальных, так и на сагиттальных срезах.

Лобная доля отделяется от височной доли при помощи латеральной борозды, которая отлично визуализируется, как на сагиттальных и аксиальных, так и на фронтальных срезах.

Теменная доля отделяется от затылочной доли при помощи одноименной теменно-затылочной борозды. Данная линия еще разделяет каротидный и базиллярный бассейн.

Некоторые авторы в отдельную борозду выделяют островок, который является большим участком коры, покрывающий островок сверху и латерально, образует крышечку (лат. pars opercularis) и формируются из части прилегающих лобной, височной и теменной долей.

Другие авторы объединяют островок с височной долей.

Границы долей

Границы долей

Границы лобных и теменных долей.

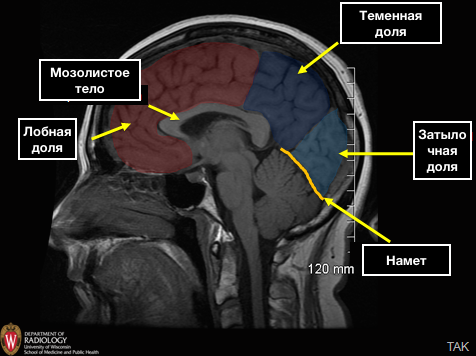

Симптом усов – постцентральная извилина.

Поясная извилина – постцентральная извилина.

Для правильного определения границы лобных и теменных долей сначала находим центральную борозду. В данную борозду вписывается символ Омега – ω на аксиальных срезах.

Поясная борозда.

На сагиттальных срезах нужно найти мозолистое тело над ним расположена поясная борозда, которая кзади и кверху продолжается в постцентральную борозду, от которой кпереди расположена центральная или роландова борозда.