анохин мозг не биологический орган

Код мозга

Константин Владимирович, сегодня даже политики говорят: кто будет лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), тот будет править миром. И он уже творит удивительные вещи. Мало того что пишет картины и музыку, распознает образы, лучше человека ставит диагнозы, так еще обыгрывает его в покер и го, демонстрируя не просто фантастическое быстродействие и способность оценивать огромное число вариантов, но и интуицию. А это уже серьезный скачок к разуму. Ваш проект и дальше будет усовершенствовать такие системы? А может он перейти какую-то критическую черту и обрести разум?

Константин Анохин: Нет, мы не намерены оптимизировать уже существующие системы ИИ и обыгрывать чемпионов. Цель другая. Нас интересует прорыв в фундаментальном знании. Мы хотим понять, как мозг кодирует когнитивную информацию и как это можно использовать в следующем поколении ИИ.

Но ученые, утверждают, что хотя уже удалось картировать практически все его зоны, это не приблизило науку к разгадке, как же он работает.

А наука имеет такие инструменты?

Константин Анохин: Да, уже есть подходы, разработанные за последние десятилетия. Скажем, мозгу надо запомнить новую информацию. Оказывается, для этого в его нервных клетках включается особая молекулярная реакция. Принципиально важно, что этот механизм универсальный, он работает во всех нервных клетках, которые участвуют в запоминании новой информации. И мы уже можем увидеть в мозге животных, как новая информация «вспыхивает». Засечь все клетки, в которых это происходит. Таким образом можно измерить, сколько бит новой информации получил мозг. Но этого мало. Уже есть математические методы, которые позволяют совершить обратный трюк: только по мозговой карте нейронов, которые «загораются» в мозге при работе с новой информацией, примерно сказать, а что это была за информация.

Вы рассказываете удивительные вещи. А можно немного подробнее рассказать, что позволяет заглянуть в мозг, увидеть наглядно, как он работает с информацией? Как в нем рождаются мысль, чувство, намерение?

Константин Анохин: Это сложные инструменты оптики, лазерной физики, фотоники, которые работают совместно с методами генетической инженерии. Например, нам удалось сделать мозг мыши, сгенерировавший новую информацию, в прямом смысла прозрачным, поместив его в специальный раствор, имеющий тот же коэффициент преломления, как клеточная мембрана и некоторые белки. И это позволяет увидеть весь нейронный след новой информации, задать мозгу вопросы, где, когда, при каких условиях она в нем возникает. Как она попадает в те или иные клетки? Почему, когда мышь увидела кошку, информация попадет именно в эти клетки, а не в соседние? И наконец, как мозг ее запоминает, хранит и извлекает?

А для этого надо знать, как она кодируется, о чем и говорил Крик?

А разве непонятно? Это же не некое тело, как мозг, а программа, которая имитирует работу нейронных сетей мозга. Какая в программе может быть «мутность»? Ее учат на примерах, натаскивают на разные задачи, а потом выпускают в мир, чтобы уже сама решала подобные.

А зачем это знать? Щелкает задачи, которые человеку не под силу, и прекрасно.

Константин Анохин: Дело в том, что системы ИИ становятся все сложнее, в них миллионы искусственных нейронов. Они начинают вести себя все более непредсказуемо, делать что-то свое, не предусмотренное нами, выдавать дикие, на взгляд человека, ошибки, а мы не понимаем, в чем дело. Можно ли такому ИИ доверять решение ответственных задач, если неизвестно, куда его заведет? Чтобы снизить эти риски, и нужно сделать «мозг» ИИ таким же прозрачным, как биологический.

А следующим шагом мог бы стать перенос принципов кодирования мозгом когнитивной информации в искусственный интеллект. С этим связан третий блок проекта. Чтобы следующие поколения ИИ были более похожи на естественный мозг, они должны строиться и на принципиально новой элементной базе, из «кирпичиков», похожих на нейронные сети мозга. Как и нейроны в мозге, генерировать в ИИ импульсы, с их помощью общаться друг с другом и т.д.

Сегодня многие лаборатории в мире идут таким же путем, хотят повторить природу, создавая искусственные нейроны и синапсы. А затем с их помощью конструировать отдельные элементы мозга.

Константин Анохин: Мы знаем эти работы, но в нашем проекте мы пошли иным путем. Мы будем пробовать экспериментировать с искусственными нейронами, которые работают на принципах фотоники, используя свет. Это принципиально иная технология, которая только зарождается в последние два-три года. Оказалось, что с помощью таких оптических элементов можно создать нейроноподобные устройства, которые обладают долговременной памятью и способны к ассоциативному обучению.

А что изменится в компьютерном мире и информационных технологий с появлением таких новых систем ИИ?

Константин Анохин: Классические компьютерные системы, составлявшие на протяжении более 60 лет основу информационных технологий, приближаются к пределам по скорости обработки данных, энергопотребления, надежности и программируемости. Требуются принципиально новые решения. Мы считаем, что как и во все предыдущие времена, технологии ИИ вновь обратятся за новыми принципами к головному мозгу. Это лучшее из существующих сегодня интеллектуальных устройств. Даже небольшая доля его возможностей, воплощенная в информационных технологиях, способна коренным образом трансформировать промышленность, общество и экономику.

Уже первая задача рассчитанного на три года проекта сама по себе грандиозна. Понять, как мозг кодирует информацию! Над этим наука бьется десятилетия, тратятся миллиарды долларов, но пока мозгу удается хранить свои тайны.

Константин Анохин: Понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, и эта задача, как и создание ИИ на основе принципов работы биологического мозга, не на три года. К ней надо двигаться пошагово. Сколько таких шагов нам предстоит сделать? Я считаю, что сделать важный шаг в разгадке ключевых принципов когнитивного кода вполне реально в ближайшей перспективе.

А не может из вашей «колбы» родиться искусственный разум, которого так боялся Стивен Хокинг, опасаются другие ученые? Тот разум из фантастических романов, который выйдет из-под контроля человека и будет по своему разумению править миром. Где человеку уже и места может не оказаться.

Константин Анохин: Можно сказать однозначно, что у нынешних систем ИИ никакого разума нет. Ни одна из даже самых передовых систем не знает о своем собственном существовании, у нее нет «Я». Приблизит ли наш проект искусственный разум? Не могу исключить этого в далекой перспективе.

Уже страшно.

Кстати, чтобы исключить аварии на АЭС, созданы системы встроенной безопасности.

Константин Анохин: Что-то подобное должно быть встроено и в системы искусственного разума, если он будет, конечно, создан.

Анохин мозг не биологический орган

С развитием новых методов в нейрофизиологии скрытые возможности мозга человека становятся объектом научных исследований. В.М. Бехтерев [1], Н.П. Бехтерева [2], Н.И. Кобозев [3] и многие другие в своих исследованиях доказали, что физиологический мозг не способен полностью обеспечивать сознательные и тем более бессознательные функции из-за низкой скорости передачи электрических импульсов в межнейрональных синапсах. Известно, что в синапсах импульсы задерживаются на 0,2–0,5 миллисекунд, тогда как человеческая мысль возникает гораздо быстрее.

На данном этапе развития нейрофизиологии мы хорошо представляем, как работает одна нервная клетка. Основываясь на данных научных исследований академика П.К. Анохина, в возникновении временной связи при образовании условных рефлексов лежит сенсорно-биологическая конвергенция импульсов на каждой клетке коры. Метод ПЭТ дает возможность проследить, какие области функционируют при выполнении тех или иных психических функций, но все же недостаточно известным остается то, что происходит внутри этих областей, в какой последовательности и какие сигналы посылают друг другу нервные клетки и как они взаимодействуют между собой. На карте мозга, определены области, отвечающие за те или иные психические функции. Но между клеткой и областью мозга находится еще один, очень важный уровень – совокупность нервных клеток, так называемый ансамбль нейронов, функции которых представляют большой научный интерес.

В своей работе «Рефлексы головного мозга» И.М. Сеченов [4] впервые утверждал, что в основе психических процессов лежит рефлекторный принцип деятельности. Он приводил утвердительные доказательства рефлекторной природы психической деятельности, то есть все переживания, мысли, чувства, возникают в результате воздействия на организм какого-либо физиологического раздражителя. И.П. Павлов создал свою теорию условных рефлексов, согласно которой горизонтальная корковая временная связь при образовании условных рефлексов основывается на свойствах нервных центров – иррадиации, доминантного возбуждения центров безусловных раздражителей и проторении пути. Много исследований было проведено В.М. Бехтеревым, который занимался строением мозга, связывал с ним его функции. Им предложен метод, позволяющий досконально изучить пути нервных волокон и клеток, по которым создан «атлас головного мозга». Настоящий прорыв в изучении мозга происходит тогда, когда удается войти в прямой контакт с клеткой мозга. Метод представляет собой непосредственное вживление в мозг электродов в диагностических и лечебных целях. Электроды вживляются в различные отделы мозга, при раздражении которых происходит повышение его активности, что позволяет детально изучить процессы, происходящие в нем.

Предполагалось, что мозг поделен на четко разграниченные участки, каждый из которых «отвечает» за свою определенную функцию. Например, это зона, отвечающая за сгибание мизинца, а это зона, ответственная за любовь. Эти выводы основывались на простых наблюдениях: если данный участок повреждался, то и соответственно функция его нарушалась.

В настоящее время становится ясным, что все не так просто: нейроны внутри разных зон взаимодействуют между собой весьма сложным путем, и нельзя осуществлять везде четкую «привязку» функции к области мозга в том, что касается обеспечения высших функций, то есть можно лишь сказать, что данная область имеет отношение к памяти, речи, эмоциям. Пока трудно объяснить, что этот нейронный ансамбль не кусочек мозга, а широко раскинутая сеть и только он отвечает за восприятие букв, а другой ансамбль – за восприятие слов и предложений. Сложная работа мозга по обеспечению высших видов психической деятельности похожа на вспышку салюта: мы видим сначала множество огней, а потом они начинают гаснуть и снова загораются, перемигиваясь между собою, какие-то кусочки остаются темными, другие вспыхивают. Таким же образом и сигнал возбуждения посылается в определенную область мозга, но деятельность нервных клеток внутри нее подчиняется своим особым ритмам, своей иерархии. Благодаря этим особенностям разрушение одних нервных клеток может оказаться невосполнимой потерей для мозга, а другие вполне могут заменить соседние «переучившиеся» нейроны, то есть проявляется свойство нервных центров – пластичность. К выполнению своей работы ряд нейронов готов с самого рождения, а есть нейроны, которые можно «воспитать» в процессе развития, поэтому можно попытаться заставить их взять на себя работу утраченных клеток.

Нейроны подкорковых глубоких структур мозга решают задачу всем миром, сообща. Тогда как нейроны коры, которые эту проблему решают самостоятельно, в действительности повышают ее активность, а частота импульсаций нейронов глубинных структур понижается. Высшие функции мозга обеспечиваются расшифровкой нервного кода, то есть пониманием того, как отдельные нейроны объединяются в структуры, а структура – в систему и в целостный мозг [5].

По мнению ученых, вокруг головного мозга было выявлено высокочастотное поле, отличающееся от общего биополя человека. Оно получило свое название – психополе. Психополе обеспечивает нормальное высокоскоростное протекание всех нейрофизиологических процессов. Определено, что это психополе настолько высокоэнергетично, что нуждается в особых носителях, которыми являются кристаллы эпифиза. Они дают возможность держать в белковом теле огромный энергоинформационный объем без денатурации белка.

В 60-х годах 20-го столетия профессор МГУ Н.И. Кобозев [3], исследуя феномен сознания, пришел к выводу, что материальная физиология мозга сама по себе не обеспечивает мышления и другие психические функции. Это возможно за счет внешних источников сверхлегких частиц-психонов, которые являются энергетической основой мыслительных и эмоциональных импульсов. В исследованиях был определен органоид, способный улавливать потоки психонов. Было установлено, что кристаллики эпифиза являются носителями голограмм, которые определяют пространственно-временное развертывание всех психогенетических программ, заложенных при рождении. Огромное количество информации о различных позитивных и негативных программах жизни человека хранится в кристалликах эпифиза. Силы психического и духовного воздействия на кристаллики эпифиза определяют, как и какие программы будут реализованы человеком в течение жизни. У многих людей этот процесс протекает неосознанно, и они не могут полностью реализовать свой энергоинформационный потенциал. И по этой причине даже гениальные люди реализуют свои задатки всего лишь на 5–7 процентов.

В критической ситуации, когда проблему надо решать немедленно, начинается активная выработка психической энергии огромной силы. И тогда совершается спонтанный неуправляемый психоэнергетический процесс воздействия на кристаллики эпифиза и в них активируется программа выхода из кризисной ситуации. Только выработка мощных высокодуховных энергий кратковременна, и когда кризис разрешается, забывается величайшие мгновения психоэнергетического напряжения. И не многие могут осознанно управлять психической энергией и решать с ее помощью различные проблемы [6].

Современная нейрофизиологическая наука уделяет особое внимание изучению психоэнергетических процессов в головном мозге. Есть множество институтов и лабораторий, разрабатывающих теоретические проблемы данного направления, разработки которых позволяют практической психологии [7] заниматься проблемами активации резервов психики человека, опираясь не только на эмпирический опыт, но и на научные данные. Сложные нестандартные проблемы могут быть эффективно решены только при активации программ развития, в пробуждении скрытых резервов психики. Данный подход дает возможность проявить весь потенциал личности и предоставить эффективные способы его реализации.

В возрасте 40–70 лет мозг имеет свои особенности. Интеллектуальная «мощь» при здоровом образе жизни не падает с возрастом, а только возрастает. Максимальное проявление когнитивных функций находится в интервале 40–60 лет. С 50 лет человек при решении проблем использует одновременно не одно полушарие, как у молодых, а оба (мозговая амбидекстрия). Считается, что в среднем возрасте человек становится более устойчив к стрессам и может более эффективно работать в условиях сильной эмоциональной нагрузки. Нейроны головного мозга не отмирают как полагали до 30 %, а могут пропадать связи между ними в том случае, если человек не занимается серьезным умственным трудом. Количество миелина (белое вещество мозга) с возрастом в головном мозге возрастает, и достигает максимума после 60 лет, при этом значительно возрастает интуиция.

Мозг в 40–70 лет принято рассматривать не как зрелый, целостный и готовый к работе, а как находящийся на спаде и не вполне справляющийся со своими функциями. Ряд российских ученых-психологов пришел к такому же выводу: с возрастом мозг человека начинает работать эффективнее, чем в молодости.

Академик-нейробиолог Константин Анохин рассказал о поисках разгадки природы сознания

«Мозг — не биологический орган»

«Сознание — это ветер, который дует по улицам города разума (если хотите — души). Без города, в степи, ветер не сформирует потоки». Это фраза академика РАН, нейробиолога Константина Анохина. Более 30 лет он посвятил исследованию механизмов памяти, а сегодня занят, пожалуй, одной из самых главных тайн человека — природой сознания, нашего «Я». Разгадывать ее стало возможным с помощью новых методов нейронауки, проникающих в ранее недоступные механизмы головного мозга. Из разговора с ним мы узнали:

— что наука о мозге уже способна заглядывать в глубины субъективного мира человека и распознавать некоторые из его мыслей;

— что ей остро нужны новые инструменты, отличающие сигналы от нейронов, кодирующих образы Холли Берри и матери Терезы;

— что с помощью этих инструментов можно добывать знания для создания будущих поколений искусственного интеллекта.

Академик РАН Константин Анохин. Фото Андрей Луфт, «Научная Россия»

Справка: Константин Анохин – академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейробиологии памяти НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина.

Высокопорядковая сущность мозга

— Константин Владимирович, феномены сознания, души на протяжении многих веков пытались осмыслить самые выдающиеся умы человечества, но, по-моему, так и не пришли к какому-то единому выводу. Вы препарируете эти понятия по-своему, исключительно с нейробиологической точки зрения. Раскройте секрет: так что же, по-вашему, кроется за ними?

— Вначале о душе. Это понятие имеет два смысла. По религиозным представлениям это бессмертная нематериальная субстанция. В одних верованиях ею обладают все тела, даже неживые, в других — лишь живые, в-третьих — она есть только у животных, но не растений, в-четвертых, к которым относится христианство, она присуща лишь человеку и сохраняется вечно после его смерти. Наука не имеет дело с этой гипотезой. Но есть и второй смысл, заключенный в выражениях «душевная боль», «в ее душу закрались сомнения», в словах Цветаевой «душа от всего растет, больше же всего — от потерь». Понятие души в этом смысле созвучно человеческому «Я», личности человека. Ее познание и есть, на мой взгляд, самое важное, чем может обогатить человечество наука о мозге.

Теперь о мозге. Вы сказали, что мы изучаем его исключительно с нейробиологической точки зрения. Звучит очень научно. И тем не менее это принципиально неверно. Как это ни странно, но мозг не биологический орган. На сегодняшний день это может показаться абсолютно парадоксальным. Но именно через понимание этого утверждения лежит путь к познанию истинной природы души и сознания.

— Если мозг не биологический орган, тогда что же он?

— Это орган, который подчиняется биологическим законам, но его истинная суть состоит совсем не в этом. В действительности мозг — орган когнитивный, то есть психический. И это уже совсем иная форма организации материи, для ее понимания нужны принципы, которым не учат биолога. Сложность, однако, состоит в том, что им не учат и психолога. Современная нейронаука предлагает этому специалисту разместить закономерности психики и сознания в контейнере, в котором нет для этого адекватного места. В философии сознания эта ситуация получила название провала или разрыва в объяснении (explanatory gap).

Как можно преодолеть его? Мои искания последних лет посвящены решению именно этой задачи: устранить разрыв между психикой и мозгом, подняв принципы устройства и работы мозга с чисто анатомического и физиологического на принципиально более высокий, когнитивный уровень. Понятие когнитома, которое я ввел для охвата этой высокопорядковой сущности мозга, а также новая теория мозга — теория нейронных гиперсетей — целиком направлены на эту цель.

— Что может дать для решения этой задачи современная нейронаука?

— Достаточно многое. Например, с помощью карт магнитно-резонансной томографии (МРТ) она уже может идентифицировать определенные мысли, которые возникают в голове у человека. А с помощью тонких клеточных методов она способна выявлять и отдельные элементы, из которых состоит человеческое «Я».

— Речь идет о характере человека: добрый-злой, умный-неуч?

— Нет, это были бы слишком грубые деления, они мало что принесут для фундаментальной теории. Заглянув в клеточную жизнь мозга, можно выяснить гораздо более принципиальные вещи: что человек знает об окружающем мире, каким образом он его дробит и что именно из этого имеет для него большую ценность. Важнее для вас, к примеру, пудели или таксы, знакомо ли вам здание Сиднейской оперы и отличаете ли вы его от храма Лотоса в Нью-Дели, какую часть вашего внутреннего мира занимают Лев Толстой, Киану Ривз, Криштиану Роналду или Дональд Трамп?

Правда, необходимо сделать оговорку, что заглянуть в мозг человека можно только в редких клинических случаях, когда на мозге проводятся нейрохирургические операции. Однако вышеописанные закономерности можно исследовать и на животных. Если у вас есть собака или кошка, знайте: в их мозге тоже существуют нейроны, несущие образы хозяев, их собственный жизненный путь, их воспоминания. И мышь тоже имеет свой субъективный мир, наполненный ее уникальным опытом. И его тоже можно изучать.

— Ну так как же?!

— Мозг «знает» мир своими нервными клетками. Можно сказать и по-другому, уже без кавычек, — мы знаем мир своими нервными клетками. И понять, что мы знаем, можно, заглянув в этот нейронный мир.

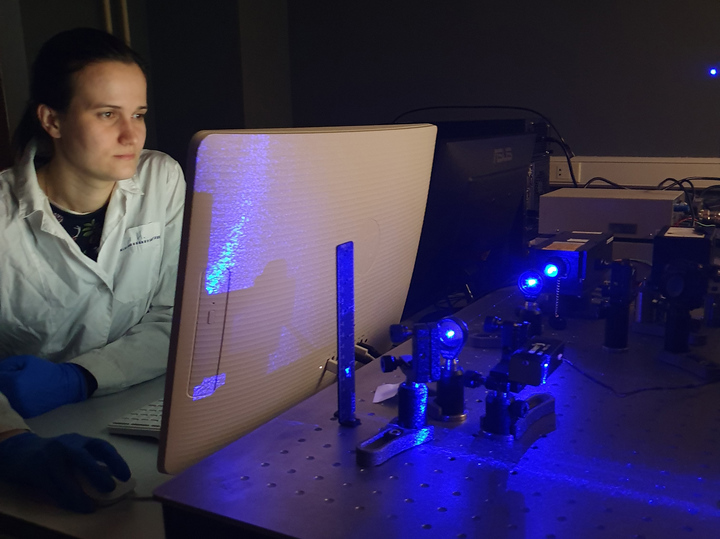

Делается это разными способами. У животных мы сегодня чаще всего используем подходы нейрофотоники. Они позволяют проникнуть в глубины мозга с помощью тонких методов оптики, показывающей отдельные нервные клетки в те моменты, когда они, подсвеченные специальными сенсорами, испускают сигналы о том, что им значимо в мире. С этой целью в геном клеток мозга лабораторных мышей вводятся особые конструкты для синтеза белков, изменяющих свое свечение, когда нейрон дает разряд.

У человека для этих целей используются вживленные в мозг микроэлектроды. Как я уже сказал, такие исследования, например у некоторых больных с эпилепсией, проводятся в очень ограниченном количестве медицинских центров мира, и они приносят бесценные данные об устройстве нашего «Я», механизмах человеческого мышления и сознания.

— Почему для таких исследований мыслей не годится электроэнцефалограмма (ЭЭГ)?

— Она измеряет суммарную электрическую активность больших конгломератов нервных клеток, насчитывающих миллионы нейронов. Но в том-то и дело, что каждая нервная клетка — это своего рода индивидуальность. Если вы внимательно изучите клетки в коре головного мозга, где концентрируется большая часть наших знаний о мире, то увидите, что один нейрон может «знать» снега Килиманджаро, другой — Эйфелеву башню, третий — детскую куклу, с которой вы играли много лет назад, четвертый — пин-код вашей банковской карточки. Но когда вы регистрируете суммарную активность всех этих клеток при помощи ЭЭГ, вы получаете кашу из этих образов. Даже при помощи функциональной МРТ, разрешающая способность которой существенно выше ЭЭГ (она может получать сигнал всего от 1 кубического миллиметра мозговой ткани), ученые могут зарегистрировать усредненный голос около ста тысяч нейронов, атомов нашего «Я». И что нам скажет активность этой конгломерации, если один нейрон в ней, как было показано в одном из исследований, кодирует образ Холли Берри в ее роли женщины-кошки, а соседний с ним — образ матери Терезы? А рядом еще десятки тысяч других нейронов, несущих в своих сигналах знания о других образах мира человека. Если вы сложите этот гул стотысячной «толпы», вы потеряете всю необходимую информацию. Надо выслушивать каждого «члена общества» в отдельности.

Оптогенетическое исследование активности нейронов в мозге мыши. Исследователь на мониторе наблюдает изображение светящихся нейронов, в момент, когда лабораторное животное приобретает новые знания об объектах окружающего мира. Эксперимент проводился в Институте перспективных исследований мозга МГУ им. Ломоносова

— Как доказали, что отдельно взятая клетка связана с тем или иным образом?

— Пациенту, поступающему в клинику с диагнозом эпилепсия, требующим хирургического вмешательства, для определения зон эпилептического очага в мозг с диагностической целью иногда погружают микроэлектроды, отводящие электрическую активность. Эти электроды потом извлекают без каких-либо следов. Так вот, сам по себе такой электрод имеет диаметр около 1,5 мм и не позволяет снимать сигналы от отдельных клеток. Он «слушает» целую группу нейронов, выявляя их обобщенный сигнал. Но ученые, в частности профессор Фрайд из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, в клинике которого проводится особенно много таких исследований, придумали хитрость. На кончик такого толстого электрода они добавили проходящий сквозь него пучок совсем тонких платиноиридиевых проводков, толщиной около 40 микрон. Один из таких проводков, будучи расположенным рядом с нервной клеткой, способен понимать, как она «разговаривает», улавливать ее сигналы, когда она детектирует что-то важное для нее. А далее ученые показывают пациенту на экране монитора разные изображения: видео, фотографии, иногда меняют визуальные образы на произнесенные слова — и смотрят, на какой стимул клетка, соединенная с тем или иным тончайшим электродом, «ответит» своей электрической активностью. То же самое проделывают и с другими клетками, выясняя, за какой образ отвечают они.

— Пациенты при этом находятся в сознании?

— Да, конечно. Они проводят с электродами в клинике одну-две недели, и их, как правило, развлекают занятия, позволяющие им самим узнать, что особенно близко нейронам их мозга.

Где живет ваш Мастер Йода?

— Как часто удается найти четкую взаимосвязь отдельно взятой клетки с образом из внешнего мира?

— Достаточно часто. Тут надо иметь в виду, что, по расчетам группы Фрайда, среди примерно миллиарда нейронов медиальной височной доли, сигналы которой чаще всего записываются по клиническим соображениям, на тот или иной конкретный стимул отвечает 0,2–1% клеток.

— То есть сразу множество?

— Да, если вы обнаружили клетку, откликающуюся, к примеру, на образ рыцаря-джедая из «Звездных войн» — Люка Скайокера или Мастера Йоды, то, скорее всего, в данном участке коры разбросано еще несколько миллионов таких же клеточных образов. Это нейроны, реагирующие на рыцаря-джедая в унисон той самой первой клетке. Таким образом, шанс найти одну из клеток такой нейронной группы весьма высок. Но распределены они в мозге каждого человека очень индивидуально.

— То есть ваш Йода может «жить» в вашем мозге не в тех нейронах, где мой?

— Именно так. Когда мы слышим: «Гамлет», в каждом из нас пробуждается активность своего набора из миллионов нейронов, отражающих, чем Гамлет является для нас, как и при каких обстоятельствах он становился частью нашего «Я». Для кого-то это — символ глубокой драмы, для кого-то — знакомые слова знаменитого монолога; для кого-то это монолог в исполнении Лоуренса Оливье, для кого-то — образ Гамлета в исполнении Иннокентия Смоктуновского; для кого-то — спектакль Юрия Любимова, знаменитый занавес на Таганке и Владимир Высоцкий; для кого-то — все это и еще многое другое, взятое вместе, а для кого-то — лишь слабые отголоски чего-то отдаленного, затрагивающего не миллионы, а может, лишь десятки тысяч клеток в мозге, отдавших свои нейроны совсем другим вещам.

— Вот мы и подобрались к тому, что можно назвать нашим особым «Я», непохожим ни на какие другие «Я»?

— Да, и это момент, когда за россыпью новых и часто удивительных фактов, которые приносят нам современные исследования мозга, необходимо увидеть «лес», создать охватывающую их теорию. «Когда мы говорим, что понимаем группу природных явлений, — писал Эйнштейн, — мы имеем в виду, что нашли конструктивную теорию, которая охватывает их». В этот лес, в эту теорию мозга, должны входить все феномены отдельно взятого «Я», его психики, субъективных ощущений. Теория должна предсказывать, например, почему наша личность неотделима от мозга и переселилась бы с ним в другое тело, возникни в человеческой практике такие операции. Разработанная мною теория нейронных гиперсетей — гиперсетевая теория мозга — попытка увидеть такую объединяющую нейроны конструкцию.

— Расскажите подробнее об этой теории.

— Ее подробное изложение заняло бы слишком много времени. Но вкратце теория описывает любой мозг как нейронную гиперсеть — сеть, узлами в которой в свою очередь являются нейронные подсети, группы из рассеянных по мозгу, но связанных совместной деятельностью нервных клеток. В теории они называются когнитивными группами, или, сокращенно, когами, потому что каждая из них представляет собой сформировавшуюся в ходе индивидуального развития неделимую частичку нашего знания, когнитивного опыта, атом нашего «Я». В таких когах хранятся не только все следы наших соотношений с миром внешним, но и с миром внутренним, другими когами в этой гиперсети. Линкерами (связными) между когами выступают нейроны, одновременно входящие и в одну, и в другую когнитивную группу. Это позволяет нашей гиперсети обладать огромной ассоциативностью. Мысль, возникшая как возбуждение одной когнитивной группы, через нейроны, общие с другими когами, может моментально создать богатейшую сеть ассоциаций, перекинувшись через эти связывающие нейроны на другие образы, понятия, идеи, действия в нашем уме.

И вот вся эта гигантская нейронная гиперсеть, или когнитом, и есть наше «Я», образно говоря, геном нашей личности. Только в отличие от генома, элементы в котором не прибавляются с индивидуальным опытом, наш когнитом постоянно растет. Вначале — огромными темпами — в детстве, но и далее, до самого последнего момента жизни, в нем формируются все новые узлы, коги, и новые связи, лиги, наполняющие нашу личность все новыми впечатлениями, знаниями, ассоциациями, воспоминаниями. Это еще одно описание нейронной гиперсети, когнитома — он представляет собой гигантский сгусток памяти. И через исследование механизмов того, как эта память образуется, устроена, хранится и используется, у нас появляется еще одно экспериментальное окно в мир нашего «Я».

Как геном запоминает важное

— Пришло время вспомнить о вашей работе по изучению механизмов памяти.

— В середине 1980-х главным вопросом, который меня волновал, было то, как субъективный опыт закладывается в нашей памяти, хранится в ней десятилетиями, нередко всю жизнь. Ясно, что «запоминают» при этом нейроны. Но каким образом?

Как нервная клетка, которая впервые «увидела» в раннем детстве черепаху, способна хранить этот образ до поздней старости? Ведь все ее молекулы прошли за это время множество циклов обновления!

Было понятно, что запасать следы таких воздействий нейрон может с помощью генома, информационных макромолекул, хранящихся в клетке на протяжении всей жизни.

Но не было ясно, какие именно гены включаются в эти процессы, и я поставил перед собой задачу найти их. После многих проб и ошибок нам с коллегами из Института молекулярной генетики и Института молекулярной биологии Российской академии наук удалось обнаружить такие гены. В то время они были известны под именем клеточных протоонкогенов, а чуть позже получили используемое сейчас название «немедленных ранних генов». Эти гены включаются в нервных клетках взрослого мозга в момент, когда они запоминают новую информацию. Это сигнал геному: «То, что сейчас происходит, важно — запомни это!» Независимо от содержания информации, в одной клетке коры это будет форма игрушечного автомобиля, который так привлек внимание малыша, в другой — издаваемый им звук, в третьей — его движения. Но каждый раз, когда нервные клетки запоминают что-то новое — черепаху, игрушку или Мастера Йоду, — в их ядре вспыхивает этот сигнал, и в их геноме запускаются процессы, ведущие к откладыванию следа памяти. Прервите это тонкое звено, работу буквально одного гена, и мозг потеряет способность запоминать что-то на долгое время.

Это открытие привело далее ко многим важным выводам в молекулярной биологии памяти. Однако попутно у нас неожиданно появился новый инструмент, который позволил нам видеть процессы приобретения нового опыта на молекулярном уровне, регистрировать, как мозг животного, его отдельные клетки запоминают субъективную информацию. Если нервные клетки «удивились» чему-то, они это запомнят. Благодаря этому мы научились реконструировать клеточные карты следов памяти в целом мозге.

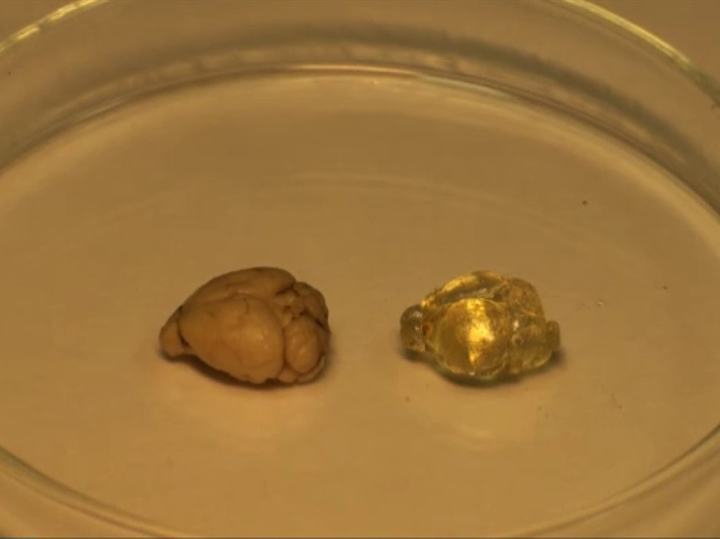

Слева – зафиксированный в формалине обычный мозг мыши, справа – мозг мыши после оптического просветления. Исследования проводились в Институте нормальной физиологии им. П.К. Анохина.

— Для этого нужно было визуализировать процесс. Как это удалось?

— Мы нашли способы, как в мозге животного можно увидеть нейроны, отвечающие за запоминание того или иного опыта. Для этого мы использовали специальные молекулярные зонды, выявляющие активацию непосредственных ранних генов в нервных клетках. По вспышке их активности во время приобретения нового опыта можно как бы «сфотографировать» след памяти в мозге, зафиксировать такую клеточную сеть. Но дальше надо было научиться еще и «проявлять» такие изображения. Для этого мы разработали специальные химические составы, позволяющие сделать опущенный в них мозг животного абсолютно прозрачным, сохраняя при этом «свечение» нейронов, помеченных молекулярным зондом. И наконец, вместе с коллегами-физиками мы создали новые приборы для микроскопии такого прозрачного мозга, позволившие в конечном счете получить трехмерную картину клеточного следа памяти.

Измерить знания в битах

— Изучая, как формируется естественный разум, можно, наверное, извлечь уроки для создания разума искусственного?

— Да, такой путь всегда питал развитие искусственного интеллекта. В настоящее время большим коллективом ученых из МГУ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Института вычислительной математики им. Г.И.Марчука РАН мы работаем над проектом «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному». Его цель — создать новые методы и подходы, которые позволят понять, что является в мозге фундаментальным элементом, одним битом когнитивной информации, и научиться измерять эти ког-биты. Зная это, можно будет эмпирически измерить, сколько бит новой информации получает мозг животного в тот или иной момент, и перевести это субъективное знание в количественный эквивалент.

— И что же, по-вашему, может являться таким битом?

— Каждая нервная клетка бодрствующего мозга, которая в данный момент воспринимает образ новой совокупности сигналов от других нейронов мозга, кодирует новый элемент информации — это и есть мельчайший квант знания, который получает мозг. Если мы посчитаем их в штуках, нейронах, откликнувшихся геномным ответом на данное событие с организмом, то узнаем, сколько бит когнитивной информации мозг получил за определенный интервал времени.

— Предположим, с животным это получится при помощи прозрачного мозга. Но с человеком этот фокус не пройдет. Как же посчитать его новые знания, чтобы потом сделать искусственный интеллект по его образу и подобию? Или первый искусственный разум будет копией интеллекта мыши?

— Чтобы сделать следующий фундаментальный шаг в развитии искусственного интеллекта, вовсе не нужно копировать интеллект человека. Нам нужны прежде всего универсальные принципы, по которым любой мозг приобретает свои индивидуальные знания. Пока что ни одна из самых продвинутых систем искусственного интеллекта такими способностями не обладает, даже на уровне мыши.

— Итак, вы сегодня можете исследовать клеточные основы разума и памяти. А что насчет сознания?

— Это следующий и гораздо более сложный шаг.

Определим вначале эти понятия в терминах гиперсетевой теории мозга. Сознание и разум в ней — разные вещи. Разум, чему в английском соответствует слово mind, то есть наша личность, наше «Я», — это структура, особая высокоуровневая организация мозга. Она сохраняется даже в тот момент, когда вы засыпаете или другим образом теряете сознание. Эта нейронная гиперсеть отпечатана в мозге. Если бы такой структуры не было, то и ментальным процессам протекать было бы негде. Сознание — один из таких ментальных процессов. Оно — ветер, который дует по улицам города разума. Без города, в степи, ветер не сформирует свои потоки.

— Тогда интересно, что происходит с нашим городом, нашим «Я» после смерти?

— Теория говорит, что когда город разрушается, мы исчезаем. Если бы оказалось обратное, теорию ждало бы большое потрясение, требующее ее коренного пересмотра. Но с учетом того, что сегодня знает о мозге наука, не стоит строить планы на загробную жизнь.

— Не так давно вы участвовали в организации встречи российских ученых и философов с Далай-ламой. Начато большое исследование медитативных состояний тибетских монахов при помощи современных нейрофизиологических методов. Какую ценность оно для вас представляет?

—Во-первых, Далай-лама сам пригласил на эту встречу российских ученых, хотя диалог по проблемам мозга и сознания с западными учеными он ведет уже более 30 лет. Однако он хотел узнать, что об этом думают ученые из России, а мне в свою очередь хотелось рассказать ему о подходах к этой проблеме, разработанных у нас в стране и малоизвестных на Востоке и Западе. Во-вторых, Далай-лама обращал наше внимание на то, что один из трех ликов буддизма — это наука о разуме и сознании. Наука самонаблюдения, накопившая за два с половиной тысячелетия исследования этих феноменов, — огромный материал. Если вы посвятили свою жизнь изучению какого-то предмета, и вам вдруг открывается хранилище с неизвестными доселе материалами по вашему предмету, вы бы отказались от приглашения познакомиться с ним? Наконец, в-третьих, буддизм имеет дело с некоторыми загадочными с точки зрения современной науки феноменами. Если они действительно существуют, то вступают в противоречие со многими из наших текущих научных представлений, в том числе и разрабатываемой мною теорией. А как писал Макс Планк, «для настоящего теоретика ничего не может быть интереснее, чем такой факт, который находится в прямом противоречии с общепринятой теорией». Лично я думаю, что никакого разрушения научной картины мира от такой встречи не произойдет. Но тем не менее честному уму приличествует не уклоняться от таких рисков, а встречать их с открытым забралом.