аркатурно колончатый пояс успенского собора

Успенский собор во, Владимир е

Успе́нский собо́р во Владимире — кафедральный православный храм Владимирской епархии на Соборной площади города Владимира; также государственный музей.

Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси.

Один из памятников русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более поздних соборов, в том числе Успенского собора Аристотеля Фиораванти.

Содержание

Первоначальный храм 1158—1160 годов

Первоначальный белокаменный собор был построен великим князем Андреем Боголюбским в 1158—1160 годах. Уже в 1161 году собор был расписан.

Согласно сообщению В. Н. Татищева, «по снисканию бо его (Андрея Боголюбского) даде ему Бог мастеров для строения оного из умных земель»; «по оставшему во Владимире строению, а паче по вратам градским, видно, что Архитект достаточный был… Мастеры же присланы были от Императора Фридерика Перваго (Фридриха Барбароссы), с которым Андрей в дружбе был как ниже явится». Однако необходимо заметить, что известный стереотип, связанный с приходом к Андрею «мастеров из всех земель», относится только к работам по украшению Успенского собора: «Того же лета создана бысть церква святая Богородица в Володимири благоверным и боголюбным князем Андреем, и украси ю дивно многоразличными иконами, и драгим каменьем бе-щисла и сосуды церковными и верх ея позлати по вере же его, и по тщанию его к святеи Богородице, приведе ему Бог из всех земель все мастеры и украси ю паче инех церквии». Согласно этому летописному тексту, речь идет не о строителях, а об иконописцах, ювелирах и золотильщиках.

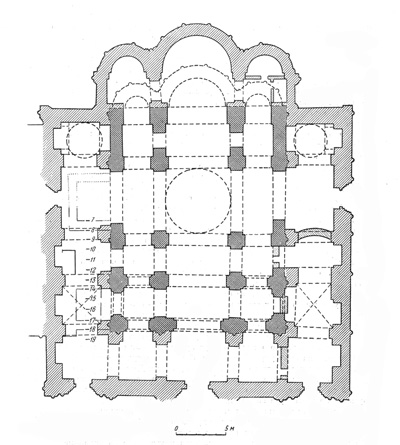

Успенский собор 1158—1160 годов был шестистолпным, трехапсидным, построенным из высококачественного белого камня (качество камня храма Боголюбского было существенно выше, чем камня галерей Всеволода). Сторона подкупольного квадрата — около 6,4 м. Несмотря на то, что храм был шестистолпным, его четверик зрительно воспринимался почти кубичным (длина без учета апсид — около 22,5 м, ширина — около 17,5 м, высота — около 21 м), пропорции были достаточно изящными. И в интерьере, и в наружных формах ощущалась устремленность вверх. По высоте (32,3 метра) храм превосходил Софийские соборы Киева и Новгорода.

И стены, и крестчатые столпы относительно тонки, столпам отвечают лопатки — как внутренние, так и внешние (с полуколонками, увенчанными лиственными капителями; профиль лопаток над аркатурно-колончатым поясом усложнен валиком). Переход от подпружных арок к центральному 12-оконному барабану осуществляется через тромпы, и эту конструкцию можно считать уникальной для домонгольского зодчества Северо-Восточной Руси.

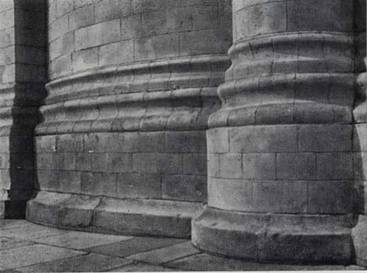

По данным раскопок 1951—1952 годов, Успенский собор Боголюбского имел три притвора. Цоколь представлял собой простой непрофилированный отлив, как и в храмах Юрия Долгорукого. Стены собора пересекал аркатурно-колончатый пояс (часть его сохранилась на северной стене), над ним — лента поребрика. Капители колонок близки к романской «кубической» форме, в базах — клинчатые консоли. Простенки между колонками были оштукатурены и украшены фресками. Фундамент храма 1158—1160 годов представляет собой булыжники, пролитые раствором не на всю глубину, а лишь на два верхних ряда. На них был положен мелкий белокаменный бут, и затем были возведены стены.

Вход на хоры собора осуществлялся через лестничную башню, примыкавшую к западному пряслу северной стены храма.

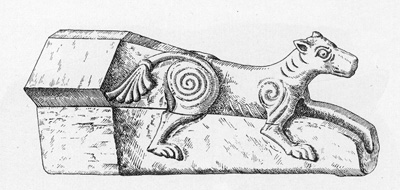

Храм 1158—1160 годов был украшен скульптурным декором зооантропоморфного типа. Этот декор при обстройке собора галереями во второй половине 1180-х годов не сохранился, но Н. Н. Воронин обоснованно полагал, что фрагменты этого декора присутствуют на стенах всеволодовых галерей.

Живопись собора сохранилась фрагментарно. К росписи 1161 г. относятся фигуры пророков между колонками северного аркатурного фриза (в северной галерее).

Вопрос о количестве глав этого храма до недавнего времени являлся весьма спорным (в частности, Е. Е. Голубинский полагал храм пятиглавым, Н. Н. Воронин — одноглавым). В начале 2000-х годов анализ летописных источников, проведенный Т. П. Тимофеевой, и архитектурно-археологические исследования С. В. Заграевского показали верность гипотезы Е. Е. Голубинского о пятиглавии храма Боголюбского.

Перестройка собора в 1186—1189 годах

После пожара 1185 года Всеволод III значительно расширил собор. К храму Боголюбского были пристроены боковые галереи, и он оказался как бы внутри нового большого собора. Увеличилась также алтарная часть, а по углам были поставлены четыре малые главы. Собор стал пятинефным и более вместительным (ширина — 30,8 метра, длина без учета апсид — 30 метров).

Членение стен галерей Всеволода повторило членение стен собора 1158—1160 годов. Закомары галерей расположились несколько ниже закомар собора Андрея, что придало храму в перестройке 1186—1189 годов некоторую «ступенчатость». Новые апсиды были вынесены к востоку от старых. В галереях Всеволода отсутствуют угловые компартименты с северо-востока и юго-востока, а восточные малые главы сдвинуты к западу и существенно меньше западных глав.

В стенах собора Андрея Боголюбского при перестройке были пробиты дополнительные арки, призванные обеспечить единство внутреннего пространства храма. Хоры собора после перестройки слились с хорами собора Андрея, образовав единое пространство значительной площади.

Фасады всеволодовых галерей членятся по вертикали пилястрами с колонками на прясла, плавно завершающиеся вверху закомарами. Аркатурно-колончатый пояс, состоящий из 114 колонок, разделяет плоскости стен на два яруса, каждый из которых имеет свой ряд щелевидных окон: более простых и узких — внизу, более широких, с перспективными скосами — вверху.

Суровые глади внешних стен слегка оживлены рельефами, некоторые из которых перенесены сюда со стен собора Андрея Боголюбского, а некоторые выполнены заново во времена обстройки собора Всеволодом III.

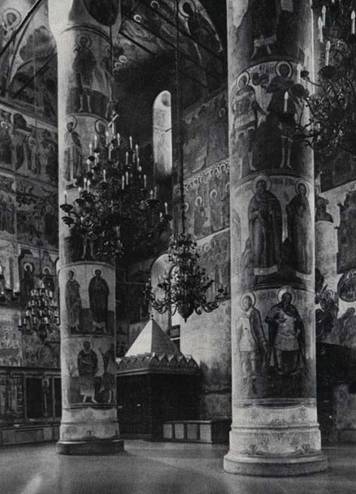

Фигуры Артемия и Авраамия в юго-западном углу древней части собора, а также фигуры на заиконостасных столпах относятся к росписи 1189 г.

Относительно строителей галерей Всеволода летопись отмечает, что князь «иже не ища мастеров от Немець, но налезе мастеры от клеврет святое Богородици и от своих».

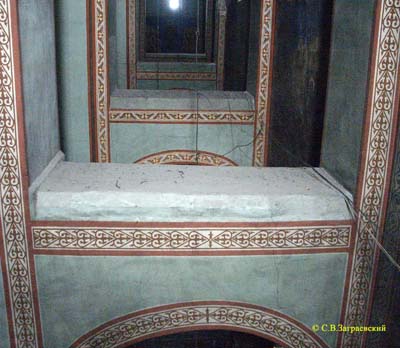

В стенах галерей, в специально созданных нишах-аркосолиях, были захоронены многие представители владимирского великокняжеского дома, а также епископы. В северной галерее захоронены сами строители собора — князья Андрей Боголюбский и его брат Всеволод III.

Дальнейшая история собора

От первоначальных фресок Успенского собора до наших дней сохранились только фрагменты. Вновь собор был расписан Андреем Рублевым и Даниилом Чёрным (1408). От росписи сохранились отдельные изображения большой композиции «Страшного суда», занимавшей всю западную часть храма. Большинство дошедших до нас фресок были выполнены в XIX веке.

Рядом с собором в 1810 году была сооружена стройная колокольня. Колокольня представляет собой четырёхярусное сооружение, имеющее в основании четыре угловых столба, с арочными проёмами (ныне заложены), и завершающееся высоким золоченым шпилем. В 1862 году по проекту архитектора Н. А. Артлебена между колокольней и Успенским собором был построен Георгиевский придел, который с севера слился с нижнем ярусом колокольни.

В 1886—1891 стены собора во многих местах были заново облицованы белым камнем. Тогда же утраченные на фасадах рельефы были заменены новыми, отличить которые от древних помогает более сухая графическая манера их резьбы.

В настоящее время Успенский собор находится в совместном ведении РПЦ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника, является главным кафедральным собором Владимирской епархии. В храме проводятся регулярные службы, в остальное время он открыт как музейная экспозиция.

Аркатурно колончатый пояс успенского собора

Архитектура Средневековья запись закреплена

Успенский собор во Владимире был возведен в 1158-1160 годах по заказу князя Андрея Боголюбского в качестве главного городского собора новой столицы Владимиро-Суздальского княжества. Согласно летописному тексту, известному благодаря упоминанию историка XVIII века В.Н.Татищева, Успенский собор создавали мастера, прибывшие из Священной Римской империи: «Мастеры же присланы были от Императора Фридерика Перваго (Фридриха Барбароссы), с которым Андрей в дружбе был». В отличие от утвердившегося в местной архитектурной школе типа четырехстолпного крестово-купольного храма, Успенский собор первоначально был шестистолпным одноглавым сооружением с позакомарным завершением и тремя высокими апсидами на востоке, так как в качестве образца был использован особо почитавшийся Успенский собор Киево-Печерского монастыря.

Фасады сооружения получили богатую декорацию, которая усложнила традиционную композицию, характерную для времени Юрия Долгорукого. Место аркатурного пояса занял аркатурно-колончатый фриз, на лопатки были наложены тонкие колонки с резными растительными капителями. Над низко расположенными сложнопрофилированными окнами были помещены рельефные композиции, фрагменты которых частично сохранились на стенах возведенной позднее галереи. По сторонам от окон находились львиные и женские маски. В интерьере в верхней части крещатых столбов были помещены рельефные изображения львов. В западной части интерьера находились княжеские хоры, на которые поднимались по лестницам, располагавшимся в башнях. Лестничные башни примыкали к западным углам четверика и создавали необычную двубашенную композицию западного фасада собора. Археологические исследования показали, что у северного, западного и южного порталов собора находились притворы.

После пожара 1185 года князь Всеволод Большое Гнездо в 1186—1189 годах восстановил Успенский собор. Основной объем был обнесен высокой галереей с позакомарным завершением, фасады которой получили декор, ориентированный на декорацию первоначального сооружения. Стены лестничных башен были частично использованы при строительстве галереи. На сводах галереи были вознесены дополнительные главы, сделавшие собор пятиглавым. Был заново возведен алтарь, увеличенный за счет дополнительного членения. Загадкой является несовпадение уровня расположения аркатурно-колончатого фриза, украшающей галерею, который южном фасаде расположен ниже и имеет иные формы.

В интерьере Успенского собора сохранились фрагменты фресковой живописи 1161 года, а также фрагменты росписи, выполненной Андреем Рублевым и Даниилом Черным в 1408 году.

Аркатурно колончатый пояс успенского собора

Столбцы и арочки – символ идеальных деревьев. Между ними растут еще деревца, на которых сидят птицы.

Основания столбцов аркатуры – «корни» деревьев, возле них ходят диковинные животные. И все это служит обрамлением как бы парящих над некоей райской землей спокойных фигур Святых. Это собирательный образ Святых, прославивших все страны света, все концы земли, и отсюда – прямое сходство арктурного пояса храмовых стен с аркатурой шеи церковного верха.

Птицы – символ праведных душ, ими часто изображались апостолы. Общеизвестные символы евангелистов: Матфей (ангел), Марк (лев), Лука (телец), Иоанн (орел). Человек, лев, вол и орел – это четыре символических образа, которые видели пророк Иезекииль и Евангелист Иоанн видениях – как стоят они под престолом Всевышнего (Иез. 1, 5; Откр. 4, 6). Согласно священным писателям, это изображает четыре основных добродетели: мудрость, храбрость, правду и чистоту. Человек означает мудрость, Лев – храбрость, Вол означает правду, так как это было жертвенное животное, которое приносилось в оправдание за грех, Орел в полете означает чистоту, потому, что он поднимается на большие высоты, а в высотах – чистота.

Обозначением Ангельских сил часто были такие зооморфные символы как лев, конь, орел, вол. Конь – символ послушного и верного слуги.

Из такого соотношения наружных и внутренних изображений в общем строе символики храмовой архитектуры становится понятным, какие истины веры могли быть открыты всем, в том числе и язычникам, а какие должны быть только тайным знанием посвященных по мнению древних христиан.

Строгие, без изображений аркатурные пояса, где нет изображений райских деревьев, а только столбики, перехваченные «дыньками» – это тоже символ райского сада.

Орнаментальные пояса, поднятые наверх прясел стен под закомары, таким образом образуя карниз, имеют керамические балясины, напоминающие столбики аркатурных поясов, подчеркивают единство символики с аркатурой. Смысл раннемосковского орнаментального пояса – жизнь святых в Раю, как плод земного подвига исповедания вер и жизни в Законе Божием.

Валики – небольшая, но очень распространенная архитектурная деталь, которая присутствует почти во всех профилях закомар, кокошников, наличников, порталов, карнизов, цоколей, которые часто раскрашиваются косыми полосками красного, белого, синего, зеленого цвета и имитирующих плетеную веревку («вервь»). Прямой аналог этой формы – «верви», скреплявшие конструкцию Скинии, где они встречаются и четырехцветными, и позолоченными в разных случаях.

Являясь знаком соединения столпов, стен, закомар, верхов храма, валики – «верви» несут в себе образ единства всей конструкции храма, то есть символ единства, соборности Земной и небесной Церкви, все иерархические ступени которой обозначены архитектурными формами русского православного храма.

Аттиковый ярус Всехсвятской церкви в Гороховце

Аркатурно колончатый пояс успенского собора

Электронная научная библиотека

по истории древнерусской архитектуры

Источник: Подъяпольский С. С. К вопросу о своеобразии архитектуры московского Успенского собора. В кн.: Успенский собор Московского кремля. Материалы и исследования. М 1985. С. 24-51. Все права сохранены.

К вопросу о своеобразии архитектуры

московского Успенского собора

Рис. 2.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. План

Рис. 3.

Пинтуриккио. «Венчание лаврами Энео Сильвио Пикколомини». Фреска в библиотеке Пикколомини в Сиене. 1505-1507 гг. Деталь

Рис. 4.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Аксонометрический разрез

Рис. 5.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Интерьер

янских церквей готического периода, малых алтарных капелл, не связанных с членениями основного пространства.

В не меньшей степени противоречит единству равномерно расчлененного, вытянутого по основной оси внутреннего объема постановка над ним светового пятиглавия, повторяющего пятиглавие Успенского собора во Владимире. Пятиглавие московского собора не соотнесено с его западной, квадратной в плане частью, где оно могло бы создать перед алтарем центрально-симметричное пространство, обладающее собственной композиционной цельностью, а сдвинуто к востоку, в соответствии с обычным устройством русского крестово-купольного храма, при котором основной световой барабан размещался над амвоном. Как средний, так и угловые барабаны в соборе Фиораванти расположены над одинаковыми по размеру ячейками и поставлены на одной высоте, причем восточные отчленены иконостасом. Благодаря этому наличие светового пятиглавия не вносит в интерьер эффекта центричности, и размещение барабанов выглядит до известной степени случайным. Центричность присутствует лишь в композиции внешних масс здания, и то только в его завершении, где средний барабан решительно господствует своим размером над угловыми. У крестово-купольного храма такое преобладание размеров среднего барабана естественно вытекает из самой структуры. Здесь же оно осуществлено посредством расширения диаметра главного барабана по отношению к парусному кольцу. Этот остроумный прием мало сказывается на восприятии интерьера и лишь удачно маскирует, но не снимает искусственность соединения приспособленного для крестово-купольной системы пятиглавия со структурой зального храма.

Тем не менее в интерьере Успенского собора все же преобладает свойственное зальным постройкам ощущение цельности внутреннего пространства, не разгороженного, а лишь архитектурно расчлененного широко расставленными стройными круглыми столбами (ил. 5). Это ощущение хорошо передано приведенными выше словами летописца о величестве, высоте, светлости и пространстве нового соборного храма. Пространственность интерьера собора отражает одно из существеннейших качеств итальянской архитектуры XIV-XV вв., и московский храм, возведенный Фиораванти, правомерно в этом отношении сопоставить не только с ренессансными постройками, но и с позднеготическими церквами северной Италии, как правило, превосходящими его и стройностью столбов (также нередко круглых), и шириной пролетов, и общими масштабами.

Более традиционен для русского церковного строительства внешний облик Успенского собора. Стены его основного объема расчленены сильно выступающими лопатками на прясла, увенчанные полукружиями закомар. С трех сторон, кроме восточной, несколько ниже их середины проходит аркатурно-колончатый пояс, в который включен нижний ряд окон; верхний ряд окон сильно поднят и частично захватывает поле закомар. Перспективные порталы помещены по осям подкупольного пространства. Апсиды равной высоты несколько понижены по отношению к основному объему и выступают сравнительно немного. Необычны в архитектурном облике собора прежде всего мерность и упо-

Рис. 6.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Вид с юга

рядоченность его членений, отражающие не только особенность внутренней структуры здания, но, вероятно, и вообще характер архитектурного мышления Аристотеля Фиораванти. Одинаковые прясла стен повторяют друг друга и своей шириной, и высотой закомар, и расположением окон, подчеркивая протяженность здания, выявляя не столько его объем, сколько фасадную плоскость (ил. 6).

Архитектурная декорация собора очень проста. Видимо, как раз эта простота заслоняла для некоторых исследователей присутствие в его архитектуре мотивов, восходящих к итальянским образцам, заставляя усматривать в формах памятника исключительно русские источники. В действительности анализ отдельных деталей собора выявляет и те и другие.

Наиболее заметны итальянские мотивы в интерьере. Круглые столбы и крестовые своды широко применялись в романской и готической

Рис. 7.

Церковь Сан Микеле в Павии. XII в. Капитель

Рис. 8.

Собор Сан Чирьяко в Анконе. XIII в. Цоколь

Рис. 9.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Цоколь

Рис. 10.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Аркатурно-колончатый пояс

Нет сомнения, что аркатурно-колончатый пояс собора (ил. 10) восходит прежде всего к поясу владимирского Успенского собора, а не к западным романским образцам. Лишь в его прорисовке проступают итальянские черты. Помимо капителей, аналогичных капителям столбов, можно отметить прием перехвата колонок узкими поясками, широко бытующий в готической архитектуре, и в частности в сооружениях родной Аристотелю Болоньи. Русские образцы использованы в арочных перспективных порталах. Их некоторая приземистость, отсутствие киля в архивольте позволяют сопоставить их скорее с порталами владимирского собора, чем с московскими порталами, за исключением такого характерно московского мотива, как «дыньки» на полуколонках обрамления 36) (ил. 11).

Наконец, исключительно итальянское происхождение имеет двухколонное крыльцо-портик перед западным входом, сохранившее после

__________________

36) Следует оговориться, что порталы Успенского собора в основном представляют собой копию старых порталов, выполненную в XIX в. из песчаника, и сохранили лишь отдельные фрагменты белокаменной кладки. Их форма соответствует известной нам по изображениям XVIII-XIX вв., но, строго говоря, нет гарантий, что она не подвергалась изменениям в более раннее время.

Рис. 11.

Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг. Южный фасад. Деталь

Рис. 12.

Палаццо дель Подеста в Болонье. 1480-е годы. Лоджия

Sempre a quel ver, che ha faccia di menzogna

De’ 1’om chiuder le labbra infin ch’el puote;

Pero che senza colpa fa vergogna

(Inferno, XVI, 124-126).

В переводе М. Л. Лозинского:

Мы истину, похожую на ложь,

Должны хранить сомкнутыми устами.

Иначе срам безвинно наживешь.

66) Beltrami L. Op. cit., p. 118. Бельтрами употребляет термин «familiare», который в итальянском языке лишен предосудительного оттенка, свойственного русскому «фамильярный».

67) «Того ради плитою все своды дела, якоже тверже камени, рече»; «и не восхоте приделывати северной стены»; «а в три дни, рече, хотяше развалити»; «рвы же изнова повеле копати»; «известь же густо мотыками повеле мешати»; «а камень ровной внутри класти повеле»; «се, рече, крепко стоят» (ПСРЛ, т. VI, с. 199-200; т. XX, с. 302).

Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.

Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.

Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.

Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.

Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.

Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,

Аркатурно колончатый пояс успенского собора

Академик С.В. Заграевский

УСПЕНСКИЙ СОБОР ВО ВЛАДИМИРЕ:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ИСТОРИИ

Опубликовано : Заграевский С.В. Успенский собор во Владимире: некоторые вопросы архитектурной истории. В кн.: Памяти Андрея Боголюбского. Сб. статей. Москва – Владимир, 2009. С. 95–114.

Рассмотрены вопросы архитектурной истории Успенского собора Андрея Боголюбского во Владимире, определена основная причина его обстройки высокими галереями при Всеволоде Большое Гнездо – приход в аварийное состояние вследствие невысокой конструктивной надежности. На основе архитектурно-археологических и летописных данных подтверждено первоначальное пятиглавие собора Боголюбского.

1. Собор Андрея Боголюбского

В пользу верности этого сообщения свидетельствует желание Андрея Боголюбского выразить в своем строительстве государственную мощь и имперскую идеологию более ярко, чем они были выражены в зодчестве его отца – Юрия Долгорукого. Подтверждения тому – и увеличенные по сравнению с храмами Долгорукого размеры Успенских соборов во Владимире и Ростове, и огромная избыточная высота ( 14 м ) проема владимирских Золотых ворот (для фортификационных целей даже приходилось устраивать над воротами деревянную галерею, что существенно снижало надежность укрепления), и строительство «на голом месте» церкви Покрова на Нерли, игравшей роль торжественного оформления развилки важнейших водных путей по Клязьме и Нерли, и дворец и укрепления в Боголюбове, возведенные не из дерева, а из белого камня, и наличие на храмах Андрея зооантропоморфного скульптурного декора.

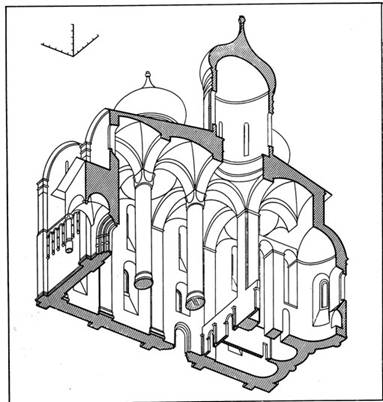

Во второй половине 1180-х годов Всеволод Большое Гнездо обстроил храм высокими галереями с новыми апсидами и малыми главами, демонтировав апсиды, часть стен и малые главы собора Андрея (причины обстройки мы подробно рассмотрим в этой статье).

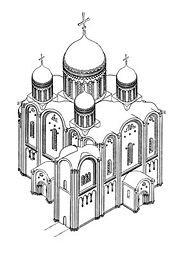

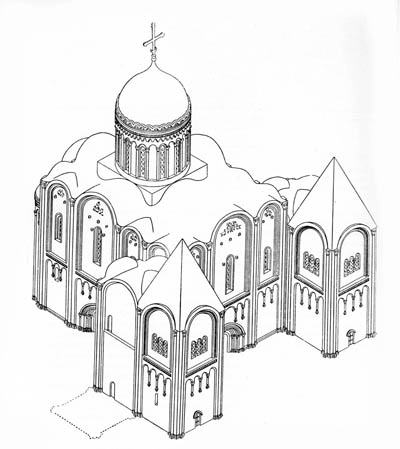

Рис. 1. Успенский собор. Общий вид.

Собор 1158–1160 годов был шестистолпным, трехапсидным, построенным из высококачественного белого камня (качество камня храма Боголюбского было существенно выше, чем камня галерей Всеволода 8 ).

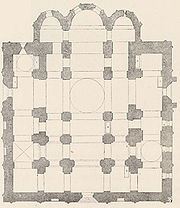

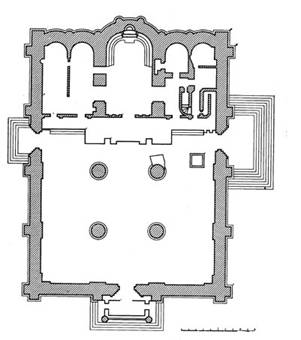

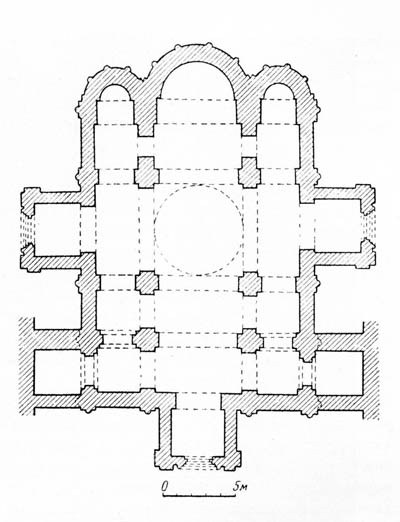

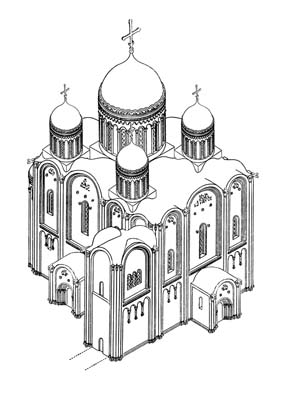

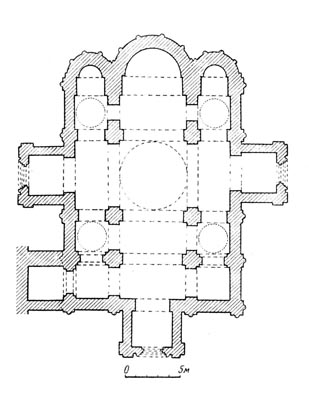

Рис. 2. Успенский собор. План существующего здания.

И стены, и крестчатые столпы относительно тонки, столпам отвечают лопатки – как внутренние, так и внешние (с полуколонками, увенчанными лиственными капителями; профиль лопаток над аркатурно-колончатым поясом усложнен валиком).

Переход от подпружных арок к центральному 12-оконному барабану осуществляется не через паруса, а через тромпы, и эту конструкцию можно считать уникальной для домонгольского зодчества Северо-Восточной Руси.

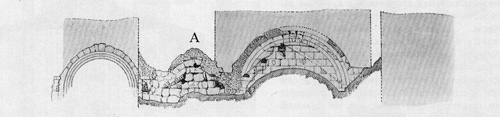

Рис. 3. Фрагменты сбитого декора на стенах всеволодовых галерей.

Вопрос первоначального вида собора 1158–1160 годов требует особого рассмотрения.

«Стереотипным» вариантом его реконструкции до недавнего времени являлся приведенный в капитальном труде Н.Н.Воронина 16 (рис. 4, 5). Но в этой реконструкции сразу же бросается в глаза несоответствие аксонометрии (рис. 4) и плана (рис. 5) собора. На аксонометрическом чертеже не приведены притворы, а лестничные башни для входа на хоры показаны двухобъемными (объединенными с гипотетическими «владычными сенями» и «теремами» 17 – о них см. далее). А на плане показаны и притворы, и однообъемные лестничные башни.

Рис. 4. Успенский собор 1158–1160 годов. Реконструкция Н.Н.Воронина. Аксонометрия.

Рис. 5. Успенский собор 1158–1160 годов. Реконструкция Н.Н.Воронина. План.

Наличие столь явных противоречий в плане и аксонометрии, хотя и кратко оговоренных Н.Н.Ворониным (аксонометрия представляет собой «первоначальный опыт реконструкции» 18 : вероятно, новый аксонометрический чертеж, соответствующий плану, не успели подготовить до сдачи рукописи в печать), создает значительную путаницу. Например, в современном учебнике по истории русской архитектуры 19 реконструкция Н.Н.Воронина, в которой аксонометрия не соответствует плану, приведена безо всяких оговорок.

И поэтому наша реконструкция собора 1158–1160 годов, имея в своей основе реконструкцию Н.Н.Воронина, прежде всего обязана учесть притворы и односекционность лестничной башни. Именно одной башни – северной, и это можно показать.

В-третьих, приведенные в капитальном труде Н.Н.Воронина изображения XVI века 22 (рис. 6) являются художественным обобщением, и невозможно определить, какой храм на них изображен – одноглавый с двумя симметричными башнями или пятиглавый без башен. Соответственно, привлекать их в качестве хотя бы косвенного доказательства симметричности пристроек к собору (как это делал Н.Н.Воронин 23 ) неправомерно.

Рис. 6. Успенский собор. Миниатюры Лицевого летописного свода XVI века.

В-шестых, для гипотетического южного комплекса пристроек просто не хватало места – обрыв начинается примерно в 10 метрах от южной стены собора, а между храмом и обрывом должны были еще находиться крепостные стены и обязательное для любой действующей крепости незастроенное пространство между стенами и ближайшими зданиями.

Теперь мы можем перейти к вопросу о количестве глав собора 1158–1160 годов.

Ипатьевская летопись однозначно и неоднократно (под 1158, 1175 и 1183 годами) говорит о соборе Боголюбского как о пятиглавом: Андрей «сверши же церковь 5 верхов и все верхы золотом украси и створи в ней епископью»; «и пять верхов ея позлати»; «и вся пять верхов златая сгоре» 30 ). Н.Н.Воронин, полагавший храм одноглавым, весьма резко назвал эти сообщения «ошибкой летописца» 31 (впрочем, отметив и дискуссии, которые велись по этому поводу в конце XIX –начале ХХ века, – в частности, мнение Е.Е.Голубинского о пятиглавии собора 32 ).

В качестве доказательства одноглавия собора Н.Н.Воронин приводил сообщение летописи Авраамки о «едином версе» 33 и уже упоминавшиеся нами изображения XVI века, причем исследователь допускал крайне маловероятную ситуацию, что в это время «сохранилась память об одноглавом соборе Андрея».

Про неоднозначность толкования изображений XVI века (рис. 6) мы уже говорили выше: по ним невозможно определить, какой храм изображен – одноглавый с двумя симметричными башнями или пятиглавый без башен.

В пользу пятиглавия собора 1158–1160 годов свидетельствуют и архитектурно-археологические данные, и «инженерные» аргументы.

После того, как собор в 2003 году обследовал автор этой статьи, мы вправе полагать, что такие свидетельства есть. Автору удалось обнаружить наклон центральной главы Успенского собора на 2,5 градуса к востоку. Само по себе это еще ничего не доказывает (теоретически этот наклон глава могла получить и позднее XII века), но рассмотрим и другие факты:

– в галереях Всеволода отсутствуют угловые компартименты с северо-востока и юго-востока, несмотря на то, что они существенно увеличили бы алтарную часть собора;

– восточные малые главы, которые могли бы стоять на угловых компартиментах, образовывать центрально-симметричную композицию и способствовать освещению алтаря, сдвинуты к западу;

– восточные малые главы меньше (и, соответственно, легче) западных;

– стены галерей Всеволода толще стен собора Боголюбского (в среднем 1,75 м против 1,2 м );

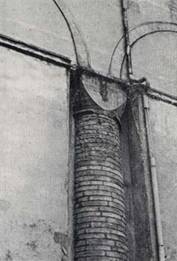

– стены собора 1158–1160 годов при возведении галерей были укреплены дополнительными пилонами, между ними и галереями на уровне хор были возведены арочные перемычки, игравшие роль аркбутанов (см. рис. 12).

Все это не могло быть простым совпадением или прихотью Всеволода Большое Гнездо.

Ситуация видится следующим образом: собор Боголюбского в 1180-е годы пришел в аварийное состояние, и его своды вместе с главами и арками «двинулись» в восточную сторону (западную укрепляли хоры). В связи с этим мастера Всеволода, обстраивая храм галереями-контрфорсами, возводя дополнительные пилоны и перемычки-аркбутаны, были вынуждены отказаться от восточных угловых компартиментов и гасить распор центрального барабана на северо-востоке и юго-востоке исключительно надежными конструкциями, каждая из которых состояла из двух взаимно перпендикулярных стен.

На востоке распор дополнительно гасили полукружия апсид, на западе – хоры, на севере и юге – арочные перемычки (и частично также хоры), и благодаря столь существенному укреплению собор благополучно сохранился до наших дней.

Все вышесказанное свидетельствует в пользу того, что собор Боголюбского во второй половине 1180-х годов был обстроен галереями-контрфорсами именно вследствие прихода в аварийное состояние (сдвига сводов и наклона центральной главы к востоку).

Мастера Всеволода во второй половине 1180-х годов были вынуждены демонтировать эти главы. Демонтаж был именно вынужденным: если бы была малейшая возможность сохранить эти главы собора Андрея, мастера Всеволода ею бы воспользовались. Девятиглавый собор смотрелся бы еще более эффектно, а внутреннее пространство было бы гораздо лучше освещено.

Демонтаж четырех малых глав означал и перекладку сводов соответствующих компартиментов. До недавнего времени факт перекладки сводов не был подтвержден архитектурно-археологическими данными. Внешнее обследование закомар и сводов собора, проведенное автором этой статьи в 2004 году при любезном содействии Т.П.Тимофеевой, не дало результатов, так как при реставрации 1888–1891 годов закомары собора Андрея Боголюбского были полностью перелицованы, изнутри собора своды закрыты густым слоем штукатурки, а провести зондажи возможности не было.

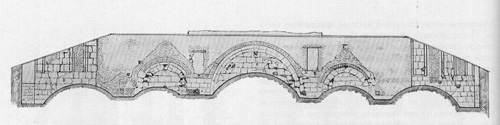

Однако в 2006 году автор этой статьи обнаружил следы перекладки сводов на чертежах И.О.Карабутова «Западная сторона Андреевских арок до реставрации» и «Южная сторона Андреевских арок до реставрации» 45 (рис. 7, 8).

На указанных чертежах изображены камни внешней облицовки закомар. А поскольку в домонгольской архитектуре форма верхних рядов внешней облицовки обычно повторяла форму располагающихся за ними сводов, то по этим рядам внешней облицовки в сочетании со взглядом из интерьера храма мы можем судить и о форме сводов.

Рис. 7. «Западная сторона Андреевских арок до реставрации». Чертеж И.О.Карабутова.

Рис. 8. «Южная сторона Андреевских арок до реставрации». Чертеж И.О.Карабутова.

На чертежах И.О.Карабутова сразу же обращает на себя внимание контраст между относительно правильной формой коробовых сводов (за исключением одного, обозначенного на рис. 8 буквой «А»), и плохим состоянием кладки под ними (на рис. 7 и 8 видно, что порядовка значительно отклоняется от горизонтали). Такую ситуацию можно объяснить лишь тем, что при Всеволоде новые своды были положены на старые стеновые блоки с уже нарушенной порядовкой. А под сводом с просевшими пятами, обозначенным на рис. 8 буквой «А», хорошо видны камни, оставшиеся от предыдущего свода.

В связи со всем вышеизложенным мы полагаем пятиглавие Успенского собора 1158–1160 годов доказанным.

Соответственно, мы разработали на базе реконструкции Н.Н.Воронина свой вариант реконструкции аксонометрии (рис. 9) и плана (рис. 10) Успенского собора Андрея Боголюбского: с пятью главами, одной лестничной башней («столпом») с севера и притворами с юга, севера и запада.

Рис. 9. «Западная сторона Андреевских арок до реставрации». Чертеж И.О.Карабутова.

Рис. 10. Успенский собор 1158–1160 годов. Реконструкция автора. План.

На капителях, венчавших полуколонки лопаток собора 1158–1160 годов, располагались «звериные» белокаменные водометы 46 (рис. 11). По неизвестным причинам Н.Н.Воронин не включил их в свою реконструкцию (рис. 4), но они присутствуют в нашей реконструкции храма (рис. 9).

Рис. 11. «Звериный» белокаменный водомет Успенского собора. Реконструкция Б.А.Огнева.

2. Перестройка собора Всеволодом Большое Гнездо

Обстройка высокими галереями Успенского собора 1158–1160 годов, пришедшего в аварийное состояние после пожара 1185 года, – первое каменное строительство Всеволода Большое Гнездо. В п. 1 мы показали, что имели место не только обстройка галереями и возведение новых апсид, но и перекладка сводов старого собора в связи с демонтажом четырех малых глав. В связи с этим нам видится более верным говорить не об обстройке, а о перестройке собора.

Членение стен галерей Всеволода повторило членение стен собора 1158–1160 годов. Закомары галерей расположились несколько ниже закомар собора Андрея, что придало храму в перестройке 1186–1189 годов некоторую «ступенчатость». Новые апсиды были вынесены к востоку от старых. В п. 1 мы отмечали, что в галереях Всеволода отсутствуют угловые компартименты с северо-востока и юго-востока, а восточные малые главы сдвинуты к западу и существенно меньше западных глав.

В стенах собора Андрея Боголюбского при перестройке были пробиты дополнительные арки, призванные обеспечить единство внутреннего пространства храма. Однако интерьер все равно оказался весьма затесненным и темным (впрочем, иначе при сохранении столь значительных объемов старых стен и замене малых глав собора 1158–1160 годов глухими сводами быть не могло).

Хоры собора после перестройки слились с хорами собора Андрея, образовав единое пространство значительной площади. Весьма вероятно, что арочные перемычки, соединившие на уровне хор галереи 1186–1189 годов со стенами собора 1158–1160 годов (рис. 12), играли двоякую роль:

– дополнительно укрепляли храм, играя роль аркбутанов между галереями-контрфорсами и стенами собора Андрея;

Рис. 12. Арочные перемычки между стенами собора Андрея и галереями Всеволода.

Соответственно, и вход на хоры собора в перестройке Всеволода мог быть устроен в виде простой деревянной лестницы изнутри здания (хотя вероятен и вход с севера, со стороны «владычных сеней», – через дверь, позднее заложенную и до настоящего времени не обнаруженную архитектурно-археологическими исследованиями).

Порталы галерей сохранились в перекладке 1888–1891 годов. Если доверять точности проведенной в то время реставрации, то порталы с резными архивольтами, поребриком и колонками, украшенными лиственными капителями, были значительно вытянуты в ширину, что гармонирует с общей продольной ориентацией фасадов, но снижает «торжественность» оформления входа в храм.

Профиль цоколя галерей имеет форму простого отлива, за исключением цоколя апсид (там профиль аттический). Галереи украшены аркатурно-колончатым поясом с поребриком. Пояс стены южной галереи существенно отличается от поясов других стен и апсид: он заглублен в плоскость стены, а колонки «стоят» на отливе (рис. 13; на других стенах колонки свободно «висят»).

Рис. 13. Успенский собор. Южная стена.

Окна галерей Всеволода разнотипны:

– в первом ярусе они строги и лишены профилировки;

– во втором ярусе они богато профилированы, украшены розетками и «репьями»;

– в апсидах и боковых пряслах восточной стены они имеют профиль, соответствующий профилю окон собора Боголюбского.

Рис. 14. Собор в Вормсе. Фрагмент общего вида (западная часть).

Во-первых, перспективные углубления стен всеволодовых галерей являются прямой реминисценцией перспективных углублений стен собора Андрея Боголюбского.

Во-вторых, оконные проемы в вормсском соборе совсем иной формы, чем во всеволодовых галереях (рис. 15).

Рис. 15. Собор в Вормсе. Восточный фасад.

В-третьих, кроме оконных проемов, схожих по профилировке с вормсскими, в галереях Всеволода присутствуют окна иных форм и профилировок (см. выше).

В-четвертых, в вормсском соборе абсолютно иная аркатура, иной скульптурный декор (рис. 16).

Рис. 16. Собор в Вормсе. Аркатура, колонки, скульптурный декор.

В-пятых, вормсский собор объединен единым замыслом и единой логикой строительной реализации. В случае же Успенского собора мы видим наслоения архитектурного мышления двух разных эпох – Андрея и Всеволода.

В-шестых, вряд ли стоило приглашать западноевропейского архитектора лишь для того, чтобы перестроить владимирский собор, сохранив не только стены и столпы, но даже центральную главу старого храма.

В-десятых, в стенах и апсидах галерей различна форма цоколя.

Мы не можем безоговорочно принять и точку зрения Н.Н.Воронина и А.И.Комеча относительно того, что собор в перестройке 1186–1189 годов являлся самостоятельным архитектурным произведением. Этому также имеется ряд причин.

Во-первых, на галереях Всеволода практически отсутствует «собственный» скульптурный декор – при том, что и храмы Андрея, и все последующие храмы Всеволода декорировались очень богато.

Во-вторых, из-за того, что мастера Всеволода совместили членения галерей с членениями собора Андрея, в членениях северной и южной стен храма в перестройке 1186–1189 годов исчезла не только симметрия, но и всякая логика.

В-третьих, как мы видели в п. 1, замена старых малых глав и расположение новых были продиктованы прежде всего конструктивной необходимостью.

В-четвертых, высота галерей, придавшая храму новый облик, также была обусловлена конструктивной необходимостью – они играли роль контрфорсов.

В-пятых, про разнотипность архитектурных решений стен, фундаментов, цоколей, архитектурно-колончатых поясов галерей Всеволода мы уже говорили выше.

Таким образом, в галереях Всеволода недостаточно «собственных» архитектурных решений для того, чтобы однозначно считать собор в перестройке 1186–1189 годов самостоятельным архитектурным произведением.

Сформулируем иначе: перестройка 1186–1189 годов придала Успенскому собору Андрея Боголюбского принципиально новый облик, не менее уникальный, чем облик храма до перестройки. Случайностью это ни в коем случае не было. Имело место исключительно удачное решение владимирскими мастерами двух сугубо утилитарных задач – укрепления и расширения храма 1158–1160 годов.

«Архитектурный прагматизм» Всеволода не раз проявлялся как в обстройке храмов «неэстетичными» галереями (Дмитриевский и Рождественский соборы), так и в «непрестижном» кирпичном строительстве (Успенский собор «Княгинина» монастыря, часть стен владимирского детинца). В случае Успенского собора этот «архитектурный прагматизм» выразился в том, что Большое Гнездо не стал сносить храм Боголюбского и строить на его месте новый, а предпочел расширить и укрепить старый. Благодаря такому решению Всеволода до наших дней сохранились стены, столпы и центральная глава собора Андрея Боголюбского, что позволяет нам с достаточной степенью достоверности судить о том, как выглядел шедевр древнерусской архитектуры – Успенский собор 1158–1160 годов.

4. В.Н.Татищев. История Российская. М., 2005. Т. 2, с. 687.

8. В частности, в высоком качестве камня собора Боголюбского можно убедиться по капители, находящейся в экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. А галереи Всеволода построены из белого камня среднего качества (желтоватого и достаточно пористого).

9. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 151.

11. Там же, с. 170. Согласно уточнению Т.П.Тимофеевой, фрески были обнаружены и скопированы еще в 1880-х годах иконописцем Н.М.Сафоновым.

12. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 306.

13. О.М.Иоаннисян, А.Е.Леонтьев, П.Л.Зыков, Е.Н.Торшин. Памятники древнерусского зодчества XII – XIII вв. в Ростове Великом. В кн. Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 5. История и культура древних и средневековых славян. М., 1999. С. 255.

14. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 173, 177.

19. В.И.Пилявский, А.А.Тиц, Ю.С.Ушаков. История русской архитектуры. Л., 1984. С. 137.

20. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 162.

22. Там же, с. 161, 163.

26. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 160.

29. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 160.

30. ПСРЛ 2:349; 409; 439.

31. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 518.

36. С.В.Заграевский. Реконструкция Успенского собора 1158–1160 годов во Владимире. В журн. «Реставратор», № 1(8)/2004, с. 118-122.

38. Е.Е.Голубинский. Указ. соч., с. 113.

42. Подробный анализ всех известных летописных сообщений о количестве глав Успенского собора приведен в указ. соч. Т.П.Тимофеевой.

43. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 150.

44. С.В.Заграевский. Юрий Долгорукий и древнерусское белокаменное зодчество. М., 2002. С. 78, 85.

45. Памятники архитектуры в дореволюционной России: очерки истории архитектурной реставрации. М., 2002. С. 278.

46. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 182.

49. Подробнее см.: Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 470-471.

56. А.И.Комеч. Архитектура Владимира 1150–1180-х гг. Художественная природа и генезис «русской романики». В кн. Древнерусское искусство. Русь и страны византийского мира. XII век. СПб, 2002. С. 249.

60. И.Э.Грабарь справедливо утверждал: «Нигде нельзя встретить ни одной церкви, собора, дворца или здания, которое могло бы быть принято за образец владимирских церквей. Можно найти только частности, но нельзя встретить в целом ничего тождественного» (Цит. по кн.: Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 332).

62. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 470.

64. А.И.Некрасов. Из суздальско-владимирских впечатлений. В журн.: «Среди коллекционеров», №№ 5-6, 1924. С. 33, 34.

66. Мы не вправе применять к архитектуре, как и к искусству, слово «регресс» – архитектурное произведение может оказаться шедевром вне зависимости от примененных в нем конструктивных решений. И Успенский собор в перестройке 1186–1189 годов в итоге стал весьма величественным зданием, главенствовавшим над городом (впрочем, вряд ли более величественным, чем пятиглавый «башнеобразный» собор Боголюбского). Но «мэйнстрим» европейской архитектуры последней трети XII века диктовал принципы доминирования внутреннего пространства, и в этом плане собор, перестроенный Всеволодом, оказался определенным «шагом назад» по сравнению не только с собором Андрея, но и с храмами Юрия Долгорукого.

Все материалы, размещенные на сайте, охраняются авторским правом.

Любое воспроизведение без ссылки на автора и сайт запрещено.