арт терапия для беременных обучение

Арт-терапия для беременных

Частью ритуалов, сопровождающих беременность во многих культурах мира, было самодеятельное творчество. Собираясь компанией, беременные женщины вышивали или пряли, шили приданое для младенцев, пели песни. Польза подобных традиций для физического и душевного состояния беременной очевидна: создание своими руками вещей для будущего малыша помогало наладить с ним связь, почувствовать себя бодрее, снять тревогу.

Сегодня роль старинных ритуалов взяла на себя арт-терапия для беременных, хотя распространенность ее, особенно на постсоветском пространстве, куда меньше, чем она того заслуживает. В работе с беременными используются преимущественно самые простые техники, хотя диапазон их поистине неисчерпаем. Арт-терапия предоставляет много вариантов для творческого самовыражения беременных как в рамках профилактических программ и работы в группе, так и в индивидуальном порядке.

Значение и возможности арт-терапии для беременных

Одним из важных психологических аспектов беременности является подготовка к новой личностной и социальной роли. Даже если беременность не первая, она все равно предполагает перемены: от роли матери одного малыша – к матери двух детей; от мамы двух детей – к многодетной матери. Помочь с принятием этой новой роли и призвана арт-терапия. В процессе арт-терапевтической сессии можно сформулировать проблемные моменты, изменить самоощущение, подготовиться к родам, научиться расслабляться и наслаждаться процессом творчества.

Среди результатов арт-терапии для женщин, ожидающих ребенка, специалисты выделяют:

1) обретение внутренней гармонии;

2) уменьшение страхов и тревог;

3) улучшение самочувствия;

4) увеличение количества позитивных эмоций;

5) осознание родительства;

6) изменение восприятия предстоящих родов (от стресса – к празднику);

7) гармонизация партнерских отношений.

Отдельно стоит выделить появление у женщин, занимающихся арт-терапией, уверенности в благополучном исходе родов, а также своеобразный пролонгированный эффект, проявляющийся в благоприятном протекании послеродового периода.

Как проходит арт-терапия

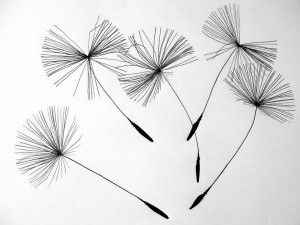

Для достижения различных целей предлагаются разные техники, ведущими среди которых являются рисование красками, песком, карандашами, фломастерами на бумаге или стекле на свободную или заданную тему; создание коллажей из изображений, фотографий, бумаги и проч.; изготовление масок, мандал, кукол и т.д.; сочинение сказок и историй; боди-арт; написание хокку; пение; танец.

Одни упражнения рассчитаны на выполнение в группе, другие выполняются супругами, ожидающими ребенка, это могут быть и индивидуальные консультации. Выбор упражнения зависит от психологического состояния беременной и тех вопросов, которые на данном этапе для нее наиболее значимы. Приведем примеры некоторых из них.

Свободное рисование

Свободное рисование

Пожалуй самый простой, но в то же время действенный вид работы. Женщина воспроизводит на бумаге в любой технике (краски, карандаши, мелки, фломастеры и т. д.) любые образы, приходящие в голову. Они могут быть связаны с будущим материнством, отражать представления о ребенке, или же извлекать из подсознания те тревоги и страхи, которые неизбежно сопровождают даже самую благополучную беременность;

Боди-арт

Одним из самых простых и в тоже время поднимающих настроение упражнений является нанесение рисунков на живот беременной. Это упражнение, как правило, проводится в группе, в которую входят беременные женщины (начиная с 6-7 месяца) и их мужья. Рисунки наносятся безопасными для здоровья красками, например, хной. Такие рисунки носят позитивный характер. Это могут быть символы, образы, связанные с ростом и процветанием – растущее деревце, цветы и т.д. Процесс нанесения рисунков способствует укреплению отношений между супругами, вносит в них праздничный компонент, воспринимается как совместно пережитое приключение. Сам процесс и результат рекомендуется зафиксировать с помощью видеокамеры или фотоаппарата.

Мандала “План родов”

Авторство этого упражнения принадлежит Н.Коваленко. Его особенность – регулярное повторение в течение беременности, а среди преимуществ – простота выполнения. Для выполнения упражнения понадобятся лишь лист формата А3, набор фломастеров или карандашей и тарелка, которая потребуется для очерчивания круга.

Когда круг очерчен, начинается работа. После того, как женщины расслабятся, им предлагается выбрать ту точку внутри круга, которая будет символизировать начало родов. Из нее с каждым выдохом будет исходить новый цвет – красный, зеленый, желтый, синий и белый, воплощающий представления женщины о предстоящих родах. В результате получается простая мандала, в которой все цвета представлены равномерно, или же отдано предпочтение какому-то одному цвету. Когда мандала закончена, участницы упражнения озвучивают свои ощущения во время рисования.

Чем шире спектр задействованных цветов, тем гармоничнее самоощущение женщины. Рисование мандалы помогает отнестись к родам как к творческому акту, преодолеть напряжение. Некоторым женщинам представление мандалы во время родов позволяло сделать процесс менее болезненным.

Рисование песком

Это упражнение выполняют в небольшой группе. Его суть чрезвычайно проста: женщины рисуют на определенную тему пальцами по песку, рассыпанному на столе из оргстекла. Рисунок переделывается до тех пор, пока он не начинает нравится участницам. Возможность изменения рисунка очень важна: ведь таким образом происходит символическое преодоление ситуации. После завершения рисунка его анализируют вместе с психологом.

Слушание и исполнение музыкальных композиций

Слушание и исполнение музыкальных композиций

Вопреки распространенному мнению, это не обязательно должна быть классика: главное, чтобы музыка соответствовала душевному состоянию будущей мамы. Однако не рекомендуется использовать рок-композиции – они могут погрузить женщину в меланхоличное, депрессивное состояние. Великолепный эффект производят прослушивание и исполнение колыбельных. Они помогают женщинам расслабиться, установить взаимосвязь с будущим ребенком.

Создание сказки

Это чудесное упражнение поможет настроиться на позитивный лад, снять тревогу и напряжение. Женщины могут выполнять это упражнение в группе или индивидуально. Необходимо взять чистый лист и ручку. Закрыть глаза и попробовать придумать сказочную историю. Пусть она начинается словами: «Жил-был малыш, похожий на тебя». А заканчивается: «И жили все долго и счастливо». Получившуюся историю нужно записать и можно добавить иллюстрации. Такая сказка адресованна ожидаемому ребенку. Героем сказки является ребенок или его родители. Пространство сказки позволяет воплотить любую волшебную историю и программирует женщину на благополучное течение беременности и родов.

Также упражнения по арт-терапии для беременных могут включать в себя лепку из пластелина или соленого теста, оригами, создание кукол, библиотерапию. При выборе упражнений следует руководствоваться прежде всего желаниями и возможностями самой женщины. Хорошо использовать объединение нескольких видов арт-терапии, например, рисование под музыку.

Среди различных вариантов использования арт-терапии особое место занимает ее применение в школах молодых матерей. Арт-терапия для беременных снижает уровень внутренней напряженности; помогает женщине выстраивать отношения как с внешним миром, так и с самой собой; успокаивает. При этом гармонизирующее воздействие на духовную и физическую сферы с помощью искусства ощущает не только сама женщина — через посредство ее эмоционального состояния оно передается плоду.

Консультация для будущих родителей «Арт-терапия для беременных»

Орещишина В.В

Консультация для будущих родителей «Арт-терапия для беременных»

Сутью этого вида творчества является не создание гениальных произведений искусства, а выброс отрицательной энегрии. Порой будущим мамочкам просто необходимо избавиться от накопившегося стресса.

Исследователи не раз доказывали- ребёнок ощущает все переживания матери поэтому, когда у неё хорошее настроение и нет лишних переживаний, малыш тоже чувствует себя прекрасно. Арт- терапия поможет не только уладить внутренние проблемы, но и научиться общаться со своим ребёнком, избавиться от страха перед родами,а также развить материнский инстинкт.

Перед тем, как начать рисовать, необходимо сесть в удобную позу, расслабиться и закрыть глаза. Дышите медленно и глубоко, осознавая себя и пространство вокруг. Попробуйте мысленно связаться с малышом, дышать вместе с ним, почувствовать биение его сердца. Теперь, когда вы достаточно подготовились, нужно положить перед собой лист бумаги и карандаши, включить свет, закрыть глаза и приступить к рисованию. Избавьтесь от лишних мыслей, пусть рука сама рисует всё, что её захочется. Это могут быть как геометрические фигуры, так и настоящие картины, а может просто каракули. Главное, чтобы все ваши переживания, стрессы, неоправданные надежды и негативные эмоции остались на листе. Как только картина окончена, не спешите включать свет, Посидите немного, отдохните и подумайте о чём-то хорошем. Затем можно посмотреть на свой рисунок и провести ассоциации, проанализировать его элементы. Легче станет не только от «излияния» переживаний, но и от осознания скрытых проблем.

Бывает, что постоянная усталость и подавленность приводят к самой грани депрессии. В этом случае это незамысловатое упражнение поможет существенно поднять настрой. Возьмите все краски, карандаши и фломастеры, что найдёте в доме, и начните рисовать радость. Попытайтесь изобразить на картине то, от чего на душе становится тепло и хорошо. Рисунок получится достаточно символичным. Поставьте его на видное место и каждый раз, когда вы будее его видеть, вспоминайте все те приятные эмоции, которые были испытаны при рисовании.

Цвет и внутренний мир:

Существует гипотеза, согласно которой цвета, выбранные беременными женщинами для рисования, отражают не только их психологическое состояние, но и говорят о характере будущего малыша.

Жёлтый цвет выбирают мамы, не чувствующие серьёзных эмоциональных проблем. А о таком малыше можно сказать, как о фантазёре, шутнике, мечтателе, обладающим богатым воображением. В будущем такие дети предпочитают интересную работу рутине и отличаются оптимизмом.

Красный цвет привлекает женщин, которые не отказываются из-за беременности от своей привычной жизни. «Красные» малыши активны и часто достаточно беспокойны. Становясь взрослыми, такие дети стремятся к успеху, одобрению и получению прибыли.

Оранжевый цвет является смесью жёлтого и красного, а поэтому такие дети склонны к частым перепадам настроения.

Голубой, розовый и лиловый цвета говорят о тех, кто выбрал, как о людях, сохранивших в себе детскую наивность и некую инфантильность. Такие мамы чувствуют себя беспомощными, одинокими и слабыми, дают волю чувствам. Дети впоследствии требуют постоянной заботы и опоры, часто бывают робкими и ранимыми.

Синий цвет привлекает женщин, которые нуждаются в отдыхе и покое. Дети же, как правило, уравновешенны, искренни, любят читать и разговаривать на серьёзные темы.

Фиолетовый цвет выбирают мамы, которые доверяют только своим ощущениям. Им очень важно, чтобы рядом постоянно кто-то находился, кто сможет выслушать и понять. Дети отличаются артистизмом, богатым воображением и стремлением произвести впечатление на окружающих.

Зелёный цвет является самым тревожным знаком. Он говорит о том, что ребёнок чувствует себя ненужным и не получает достаточно материнской любви. «Зелёные» взрослые впоследствии замкнуты и боятся перемен.

Серый цвет выбирают женщины, погрязшие в рутине, уставшие, теряющие надежду. «Серые» дети очень тихие и застенчивые.

Эти упражнения помогут не только расслабиться, но и подготовить будущую маму к родам, репетируя технику правильного дыхания. Чем длительнее вдохи и выдохи во время схваток, тем меньше женщина почувствует болезненных ощущений. В идеале каждый издаваемый звук при пении должен длиться около 50 секунд. Научиться этому не так сложно, если правильно выполнять все указания.

1. Нужно сильно расправить плечи, представляя, будто стоите у стены и касаетесь её одновременно плечами, затылком и пятками.

2. Лицо должно быть расслабленно.

3. Глубокое дыхание грудью, расслабив живот и не поднимая плеч.

4. На выдохе пойте»аааа». Звук должен быть сильным, без першения и прочих дефектов. Если они имеются, значит, упражнение выполняется неправильно, попробуйте ещё раз.

Беременным женщинам не повредит не только слушать музыку, но и подпевать, а ещё лучше подтанцовывать. Это улучшает настроение, что благотворно скажется на малыше, да и вообще ритмично двигаться очень даже полезно. Однако заниматься всем этим рекомендуется дома.

Дневник беременности

В последнее время стало достаточно модным явлением вести подобные дневники, и это прекрасно. После родов его можно продолжить, а когда малыш подрастёт, то сможет узнать свою биографию с самого начала. К тому же, начав писать, некоторые мамы могут раскрыть в себе литературный талант и придумывать стихи и сказки для своего будущего ребёнка.

Тут холстом для творчества является сам круглый животик будущих мам. Обычно женщины расслабляются и ждут, когда муж или близкий человек нарисует мягкой кисточкой что-то занятное на теле. Такая терапия сближает людей, а также помогает мамам полюбить свой животик. Для рисунков лучше использовать аква-грим.

Заниматься творчеством могут не только художники, музыканты и прочие одарённые личности. Каждый из нас творец. А женщина сама по себе олицетворяет искусство, создавая внутри себя будущего человека.

Метод рисуночного теста в психологической работе с беременными

Автор: Г.Г. Филиппова

Рисуночные методы широко применяются в психологических исследованиях, они хорошо зарекомендовали себя в диагностическом, прогностическом и терапевтическом аспектах. Однако, систематических исследований по особенностям рисуночных тестов и их динамики относительно содержания и развития материнской сферы женщины в настоящее время в литературе не встречается. Многолетние исследования автора позволили предложить в качестве наиболее информативного метода рисунок на тему «Я и мой ребенок». Использование этой методики позволяет предположить большую диагностическую и прогностическую ее ценность, особенно в сочетании с другими методиками (наблюдение, личностно-ориентированные методики, в том числе графические, самооценки, ЦТО, интервью, исследование материнско-детского взаимодействия и др.).

На основе анализа данных, полученных в течение десяти лет при обследовании беременных и матерей с детьми дошкольного возраста (всего более 200 человек) выделены следующие показатели оценки содержания материнской сферы, с помощью которых можно продемонстрировать диагностические и прогностические возможности рисуночного теста «Я и мой ребенок».

1. Стиль переживания беременности.

Стили переживания беременности были выделены на основе прежних исследований, обсуждались на III Российской конференции по психотерапии и представлены к опубликованию в качестве тезисов к конференции и статьи в «Психологический журнал» в 1998 году.

Стиль переживания беременности» включает: физическое и эмоциональное переживание момента идентификации беременности, переживание симптоматики беременности, динамика переживания симптоматики по триместрам беременности, преимущественный фон настроения по триместрам беременности, переживание первого шевеления, переживание шевелений в течение всей второй половины беременности, содержание активности женщины в третий триместр беременности. Наиболее характерным является переживание шевеления. Полученные данные позволили описать шесть вариантов стилей переживания беременности.

1. Адекватный. Идентификация беременности без сильных и длительных отрицательных эмоций; живот нормальных размеров; соматические ощущения отличны от состояний не беременности, интенсивность средняя, хорошо выражена; в первом триместре возможно общее снижение настроения без депрессивных эпизодов, во втором триместре благополучное эмоциональное состояние, в третьем триместре повышение тревожности со снижением к последней неделе; активность в третьем триместре ориентирована на подготовку к послеродовому периоду; первое шевеление ребенка ощущается в 16–20 недель, переживается положительно, приятно по соматическому ощущению; последующие шевеления четко отличны от других ощущений, не характеризуются отрицательными соматическими и эмоциональными переживаниями.

2. Тревожный. Идентификация беременности тревожная, со страхом, беспокойством, которые периодически возобновляются; живот слишком больших или слишком маленьких по сроку беременности размеров; соматический компонент сильно выражен по типу болезненного состояния; эмоциональное состояние в первый триместр повышенно тревожное или депрессивное, во втором триместре не наблюдается стабилизации, повторяются депрессивные или тревожные эпизоды, в третьем триместре это усиливается; активность в третьем триместре связана со страхами за исход беременности, родов, послеродовый период; первое шевеление ощущается рано, сопровождается длительными сомнениями, или, напротив, четкими воспоминаниями о дате, часе, условиях, переживается с тревогой, испугом, возможны болезненные ощущения; дальнейшие шевеления часто связаны с тревожными ощущениями, тревогой по поводу здоровья ребенка и себя, характерна направленность на получение дополнительных сведений, патронаж.

3. Эйфорический. Все характеристики носят неадекватную эйфорическую окраску, отмечается некритическое отношение к возможным проблемам беременности и материнства, нет дифференцированного отношения к характеру шевеления ребенка. Обычно к концу беременности появляются осложнения. Проективные методы показывают неблагополучие в ожиданиях послеродового периода.

4. Игнорирующий. Идентификация беременности слишком поздняя, сопровождается чувством досады или неприятного удивления; живот слишком маленький; соматический компонент либо не выражен совсем, либо состояние даже лучше, чем до беременности; динамики эмоционального состояния по триместрам либо на наблюдается, либо отмечается повышение активности и общего эмоционального тонуса; первое шевеление отмечается очень поздно; последующие шевеления носят характер физиологических переживаний, к концу беременности характеризуются как доставляющие физическое неудобство; активность в третьем триместре повышается и направлена на содержания, не связанные с ребенком.

5. Амбивалетнный. Общая симптоматика сходна с тревожным типом, особенностью являются резко противоположные по физическим и эмоциональным ощущениям переживания шевеления, характерно возникновение болевых ощущений; интерпретация своих отрицательных эмоций преимущественно выражена как страх за ребенка или исход беременности, родов; характерны ссылки на внешние обстоятельства, мешающие благополучному переживанию беременности.

6. Отвергающий. Идентификация беременности сопровождается резкими отрицательными эмоциями; вся симптоматика резко выражена и негативно физически и эмоционально окрашена; переживание всей беременности как кары, помехи и т.п.; шевеление окрашено неприятными физиологическими ощущениями, сопровождается неудобством, брезгливостью; к концу беременности возможны всплески депрессивных или аффективных состояний.

Прогностические возможности стиля переживания шевеления (и беременности в целом) подтверждены данными, полученными при консультационной работе с матерями с детьми дошкольного возраста. Стиль переживания шевеления сочетается с типом материнского отношения (по А.Д. Кошелевой) и уровнем эмоционального благополучия ребенка (высокий, средний, низкий), а также со стилем эмоционального сопровождения матерью процесса взаимодействия с ребенком (Г.Г. Филиппова). Т. о. переживание женщиной шевеления ребенка характеризует стиль переживания беременности и может служить диагностическим показателем для выявления отклонений от адекватной модели материнства и проектирования индивидуально-ориентированнного психологического вмешательства.

2. Данные интервью о своем состоянии в беременности.

Включены данные о восприятии своих изменений по самочувствию, внешнему виду, эмоциональному состоянию, интересам, отношений к этим изменениям. По этому показателю выделены группы: состояние изменено адекватно и переживается как должное; состояние изменено и переживается дискомфортно; состояние не изменено; состояние изменено и переживается эйфорично.

2. Данные об онтогенезе материнской сферы.

Основаны на выделенных Г.Г. Филипповой в предыдущих исследованиях онтогенетических этапах развития материнской сферы. Краткое описание онтогенетических этапов:

1. Этап взаимодействия с собственной матерью в раннем онтогенезе. У антропоидов и человека этот этап включает пренатальный период и продолжается на всех онтогенетических этапах развития при взаимодействии с собственной матерью (или ее дублерами — носителями материнских функций). У человека — это практически вся жизнь субъекта. Наиболее важным является возрастной период до трех лет. На этом этапе происходит освоение эмоционального значения ситуации материнско-детского взаимодействия, а также возникновение эмоциональной реакции на некоторые ключевые стимулы первого компонента гештальта младенчества и некоторые элементы операционального состава материнской сферы (baby tаlk, мимические реакции, эмоциональная окраска движений при взаимодействии с объектом, носителем гештальта младенчества).

2. Игровой этап и взаимодействие со сверстниками. На этом этапе на дочеловеческой стадии развития формируются и развиваются неспецифические для материнской сферы мотивационные основы (в сфере общения, социально-комфортной, мотивационное обеспечение целе-действенного звена структуры деятельности, отработка в игровой деятельности объекта цели — как объекта охраны и т.п.). Специфическим отличием этого этапа у человека является формирование и развитие в процессе сюжетно-ролевой игры с куклами, в дочки-матери, в семью основных компонентов материнской сферы.

3. Этап няньчания. На этом этапе происходит формирование и развитие значения детеныша (ребенка) как объекта деятельности и потребности в его охране и заботе о нем, а также закладываются основы третьей потребности — «потребности в материнстве», как потребности иметь для себя специфические переживания, получаемые в процессе удовлетворения первых двух потребностей. Эта потребность требует рефлексии своих субъективных состояний и соотнесения с условиями и способами их получения. В полноценном виде она представлена только у человека. Однако, некоторые элементы, в форме антиципации своих состояний в условиях определенного контекста деятельности, появляются уже у высших млекопитающих. Этап няньчания имеет хорошо выраженные возрастные границы (с 5–6 лет до начала полового созревания), он включает опыт собственного взаимодействия с объектом, носителем гештальта младенчества, наблюдение за взаимодействием взрослых с ребенком, восприятие и рефлексию отношения других людей и общества в целом к взрослым, выполняющим материнские функции. Это оказывает влияние на формирование всех компонентов материнской сферы и делает данный этап одним из ведущих (наравне с первым) в ее развитии как на предчеловеческой, так и на человеческой стадиях развития.

4. Этап дифференциации мотивационных основ половой и родительской (в данном случае — материнской) сферы поведения. В субъективном опыте существует взаимное «перекрытие» некоторых ключевых стимулов (ольфакторных, визуальных, слуховых, тактильных) в обеспечении мотивационных основ половой и материнской сфер поведения. Для материнской сферы у человека особое значение имеет объединение компонентов гештальта младенчества на ребенке — как объекте деятельности — до начала полового созревания. Это обеспечивает адекватное мотивационное значение ситуации взаимодействия с ребенком после родов. Присутствие объекта деятельности материнской сферы в этом случае становится медиатором, обеспечивающим возникновение ситуативных эмоций, включающихся в опредмечивание постнатальной стимуляции при взаимодействии с ребенком (контакт кожа-кожа, субъективные состояния матери при акте сосания и т.п.). Этот этап онтогенеза имеет существенные видовые различия на предчеловеческой стадии развития и самостоятельную специфику на человеческой стадии, связанную с осознанием связи половой и материнской сфер и конкретно-культурными моделями полового и материнского поведения.

5. Этап конкретизации онтогенетического развития материнской сферы в реальном взаимодействии с ребенком. Этот этап включает несколько самостоятельных периодов: беременность, роды, послеродовой период, младенческий возраст ребенка и период перехода к следующему, 6-ому этапу развития материнской сферы, основанный на динамике третьего компонента гештальта младенчества.

Наблюдение за взаимодействием матери с младенцем, исследование совместной деятельности матери с ребенком раннего и дошкольного возрастов и другие данные, полученные в ходе экспериментальной и практической работы позволили выделить три компонента эмоционального сопровождения матерью процесса взаимодействия с ребенком:

Каждый из описанных выше компонентов эмоционального сопровождения матерью процесса взаимодействия с ребенком может быть выражен по-разному. Описаны четыре основных типа реагирования матери:

1) Адекватная реакция матери: на отрицательную эмоцию ребенка возникает чувство тревоги и жалости, которое быстро переходит в фазу «делового сосредоточения и уверенности»; положительные эмоции матери по интенсивности адекватны контексту взаимодействия; в процессе устранения отрицательных состояний ребенка мать восстанавливает с ним контакт, использует успокаивающие, ободряющие и обещающие интонации и высказывания, демонстрирует стимулы, «продвигающие» к моменту удовлетворения потребности ребенка.

2) Усиление эмоций ребенка (как отрицательных, так и положительных). При отрицательных эмоциях ребенка у матери возникает чувство тревоги, страха, растерянности, паники. Усиление положительных эмоций ребенка носит характер эйфорического переживания, неадекватного контексту взаимодействия. При удовлетворении потребностей ребенка мать синтонирует его состояние.

3) Игнорирование эмоций ребенка. Выражается в поведении по типу «формального общения», может сопровождать как отрицательные, так и положительные эмоциональные реакции ребенка и процесс взаимодействия.

4) Осуждение эмоций ребенка. Выражается в соответствующих эмоциях матери от осуждения до агрессии, может сопровождать как отрицательные, так и положительные эмоции ребенка и процесс взаимодействия.

Описанные типы эмоционального реагирования матери могут сочетаться в разных соотношениях, давая в результате индивидуальный стиль эмоционального сопровождения, присущий матери. Генезис этого стиля зависит от истории развития материнской сферы женщины, причем одной из основных составляющих этого развития является реакция матери на компоненты гештальта младенчества. Возрастные изменения гештальта младенчества обеспечивают динамику развития материнского стиля эмоционального сопровождения. Эта динамика также может быть разной, что зависит как от истории развития материнской сферы женщины, так и от конкретных условий актуального материнства, в том числе и от особенностей ребенка. Выделено три основных типа динамики эмоционального сопровождения матери: 1) развивающий; 2) «следования за гештальтом младенчества»; 3) неадекватный.

Описанные стили эмоционального сопровождения матерью процесса взаимодействия с ребенком и типы его модификации позволяют оценить особенности эмоционального отношения матери к ребенку, вычленить его функциональные компоненты и дифференцированно отнестись к способам психологического вмешательства.

Стиль переживания шевеления ребенка во время беременности сочетается с типом материнского отношения и уровнем эмоционального благополучия ребенка, выделенными при исследовании материнско-детских отношений в дошкольном возрасте, а также со стилем эмоционального сопровождения матерью процесса взаимодействия с ребенком. Т. о. переживание женщиной шевеления ребенка характеризует стиль переживания беременности и может служить диагностическим показателем для выявления отклонений от адекватной модели материнства и проектирования индивидуально-ориентированного психологического вмешательства.

6. Завершающий этап развития материнской сферы.

Последний, шестой этап развития материнской сферы в онтогенезе характеризуется образованием у матери эмоциональной привязанности к ребенку, личностного принятия и личностного интереса к внутреннему субъективному миру ребенка и к его развитию и изменению. Это происходит на основе динамики эмоционального реагирования матери на онтогенетическое изменение третьего компонента гештальта младенчества. В результате образуется устойчивая детско-родительская связь после выхода ребенка из возраста с характеристиками гештальта младенчества и происходит пролонгация потребности в заботе и модификация содержания потребности в материнстве у матери. Этот этап полноценно представлен у человека, но имеет некоторую преддиспозицию у приматов, особенно у высших: существование пожизненных эмоциональных связей и внутрисемейных самковых линий, обеспечивающих взаимопомощь и удовлетворение потребности в эмоциональном контакте, что в литературе рассматривается как гоминоидная стратегия.

3. Результаты рисуночного теста «Я и мой ребенок».

По рисуночному тесту учитывалось наличие на рисунке матери и ребенка, содержание образа ребенка и его возраст, наличие совместной деятельности матери с ребенком, психологическая дистанция, а также характеристика общего состояния (благополучное состояние, неуверенность в себе, тревожность, признаки конфликтности и враждебности, относящиеся к теме рисунка) по формальным признакам рисунка, принятым в психодиагностике (качество линии, расположение на листе, детали рисунков и т.д.).

По этому показателю выделены группы: благоприятная ситуация; незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности; тревога и неуверенность в себе; конфликт с беременностью.

4. Характеристика ориентировочной ценности ребенка.

Дана на основе проведенных ранее исследований, в которых сформулировано понятие внедряющихся ценностей (из других потребностно-мотивационных сфер), интерферирующих с ценностью ребенка. Эти ценности названы «внедряющимися» относительно содержания ценностно-смыслового блока материнской потребностно-мотивационной сферы. Внедряющиеся ценности могут быть доминирующими в субъективном пространстве женщины по отношению к появившейся ценности ребенка, и тогда тип их интерференции обозначается формулой «i® в». Если доминирует ценность ребенка, в которую внедряются другие ценности, то это обозначается формулой «в® i». Усиление интерференции обозначается двойными стрелками. Гармоничный баланс ценностей (ценность ребенка естественно встраивается в иерархию ценностно-смысловых ориентаций) обозначается формулой: «i = в». Тенденция к победе какого-либо типа ценностей обозначается его знаком с дробью (например: «i® в/i»: ценность ребенка внедряется в другие изначально актуальные для женщины ценности и берет над ними верх).

Содержание ценности ребенка может быть следующим: самостоятельная ценность ребенка как объекта материнской сферы (потребность в контакте с ребенком, как обладателем гештальта младенчества, в заботе о нем); повышенно-эмоциональная ценность ребенка («сверхценность» по первому типу); привнесение в ценность ребенка содержаний ценностей других потребностно-мотивационных сфер вплоть до полной замены этим содержанием. Это могут быть ценности из социально-комфортной сферы (обеспечение семейного и социального положения, своего будущего, удовлетворение потребности в объекте привязанности и т.п.); ценности из половой сферы (ребенок как средство удержания полового партнера); ценности из личностной сферы (самореализация, утверждения возрастного и полоролевого статуса, удовлетворение потребности в объекте эмоционального взаимодействия).

Содержание внедряющихся ценностей обозначается (условно) следующим образом: ценности из социально-комфортной сферы (обеспечение физического и эмоционального комфорта, не связанного с ребенком, овладение профессией, стремление к развлечениям, общению с друзьями и т.п.); ценности из личностной сферы (стремление к самореализации, половозрастной идентификации средствами, не связанными с рождением ребенка); ценности половой сферы (самостоятельная ценность сексуальных переживаний, не связанная с репродуктивной функцией).

По этому показателю выделены следующие группы: адекватная ценность ребенка с тенденцией к балансу ценностей; повышенная ценность ребенка с тенденцией к сдвигу в сторону исключительной ценности ребенка; недостаточная ценность ребенка с тенденцией к сдвигу в сторону ценности ребенка; недостаточная ценность ребенка с тенденцией к сдвигу в сторону внедряющихся ценностей.

Полученные результаты

Показателями неблагополучной ситуации по рисуночному тесту служат: выраженная тревога, неуверенность в себе и конфликт с беременностью. Эти показатели по всем группам испытуемых устойчиво сочетаются:

4) Анализ результатов показал значительную диагностическую ценность рисуночного теста, который устойчиво сочетается со всеми другими показателями. Следует учесть, что рисунки удалось получить не от всех испытуемых, обработка результатов позволяет предположить, что обнаруженные соответствие могут быть еще более выраженными.

Полученные данные позволяют заключить, что для первого триместра беременности в рисуночном тесте нормальными являются незначительные симтомы тревожности, неуверенности в себе, конфликтности. Выраженные проявления этих качеств отражают неблагополучие в отношении к беременности и материнству. Наиболее диагностически значимыми являются следующие особенности рисунка:

Полученные данные подтверждают влияние на стиль переживания беременности и динамику взаимодействия ценности ребенка с другими актуальными ценностями онтогенетических этапов формирования материнства.

Полученные данные позволяют предположить, что во время беременности возможно прогнозирование снижения ценности ребенка и сдвига интерференции ценностей в сторону внедряющихся, конфронтирующих с ценностью ребенка и материнства, а также выявление положительной динамики интерференции ценностей.

2. Рисуночный тест «Я и мой ребенок»

По рисуночному тесту учитывалось наличие на рисунке матери и ребенка, содержание образа ребенка и его возраст, наличие совместной деятельности матери с ребенком, психологическая дистанция, а также характеристика общего состояния (благополучное состояние, неуверенность в себе, тревожность, признаки конфликтности и враждебности, относящиеся к теме рисунка) по формальным признакам рисунка, принятым в психодиагностике (качество линии, расположение на листе, детали рисунков и т.д.).

По этому показателю выделены типы рисунков, соответствующие следующим особенностям переживания беременности и ситуации материнства: благоприятная ситуация –1; незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности –2; тревога и неуверенность в себе — 3; конфликт с беременностью или с ситуацией материнства — 4.

Описание симтомокомплексов, характеризующих выделенные типы рисунков.

1. Благоприятная ситуация

Формальные признаки

Хорошее качество линии; расположение рисунка в центральной части листа; размеры рисунка соответствуют принятым в психодиагностике, (отражают нормальное состояние без признаков тревоги и неуверенности в себе); при наличии развернутого сюжета (с дополнительными кроме фигур матери и ребенка деталями: обстановка комнаты, дом, деревья и др.) рисунок занимает большую часть листа; отсутствие стираний, зачеркивания, перерисовок, рисования на обратной стороне листа; отсутствие длительных обсуждений (как и что рисовать) или отговорок (я не умею и т.п.), а также пауз в процессе рисования больше 15 секунд; положительные эмоции разной степени выраженности в процессе рисования.

Содержательные признаки

Наличие на рисунке себя и ребенка; отсутствие замен образов себя и ребенка на растения, животных, неживые объекты, символы; соразмерность фигур матери и ребенка; отсутствие других людей; дополнительные предметы и детали одежды не составляют главную часть рисунка, их количество, степень прорисовки, размеры не давлеют над фигурами матери и ребенка; наличие совместной деятельности матери и ребенка; наличие телесного контакта (мать держит ребенка на руках или за руку); ребенок не спрятан (в кроватке, коляске, пеленках или животе матери) и не изолирован (ребенок, завернутый в пеленки, с прорисованным лицом, которого мать держит на руках — нормальный признак); прорисовка лица ребенка; все фигуры нарисованы лицом к зрителю; возраст ребенка приближается к младенческому прогрессивно с первого к третьему триместру, после родов — ребенок в настоящем возрасте.

2. Незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности

Формальные признаки Наличие незначительных признаков тревоги и неуверенности в себе по качеству линии; недостаточно крупный рисунок; расположение в нижней части листа или ближе к одному из углов; наличие линии основания; небольшое наличие штриховки.

Содержательные признаки

Наличие на рисунке себя и ребенка без замены образов; фигура ребенка слишком большая или маленькая; наличие мужа, других детей; большое количество дополнительных предметов, их большие по сравнению с фигурами матери и ребенка размеры; ребенок в коляске или другом подвижном объекте (на санках, в кресле-качалке, на игрушке-качалке и т.п.), при этом мать держит ребенка за руку или за деталь объекта, в котором расположен ребенок, фигура и лицо ребенка прорисованы; все фигуры лицом к зрителю, или в профиль; совместная деятельность может отсутствовать; возраст ребенка в беременности в пределах раннего, к концу беременности приближается к младенческому, после родов — в настоящем возрасте.

3. Тревога и неуверенность в себе

Формальные признаки

Плохое качество линии; рисунок очень мелкий, расположен внизу листа или в углу; наличие линии основания, штриховки в большом количестве.

Содержательные признаки

Наличие на рисунке себя и ребенка без замены образов; фигура ребенка слишком большая или слишком маленькая; большое количество дополнительных объектов, тщательная прорисовка деталей одежды; недостаточная прорисовка фигур и лиц себя и ребенка, схематизация; отсутствие совместной деятельности; контакт с ребенком может быть по типу 1 и 2, или рядом с ребенком без контакта (при этом ребенок не изолирован), возможно протянутые друг к другу руки без прямого контакта; наличие на рисунке нескольких членов семьи, своей матери; большое количество дополнительных предметов, их большие по сравнению с фигурами матери и ребенка размеры, они покрывают практически весь лист; возраст ребенка в беременности в пределах дошкольного, к концу беременности приближается к раннему или младенческому, после родов — в настоящем возрасте.

4. Конфликт с беременностью или ситуацией материнства

Формальные признаки

Отказ от рисования; переворачивание, сгибание листа; наличие стираний, перерисовок, зачеркиваний; большие пятна черного цвета; неадекватное использование размеров листа (слишком мелко или «не умещаются» важные части рисунка, в первую очередь фигура матери и ребенка).

Содержательные признаки

Отсутствие на рисунке себя и\или ребенка; замена образа ребенка и\или себя на растение, животное, символ; отсутствие совместной деятельности и контакта с ребенком; ребенок спрятан (в пеленках, коляске, кроватке, животе матери); ребенок изолирован при помощи предметов, отделяющих его от матери или полностью изолирован без контакта с матерью (к кроватке, коляске, на коврике, на качелях и т.п.); большая пространственная дистанция между фигурами матери и ребенка; фигуры, нарисованные спиной; отсутствие у фигур лица, реже тела; большое количество дополнительных предметов, их большие по сравнению с фигурами матери и ребенка размеры, они покрывают практически весь лист; возраст ребенка дошкольный, реже ранний, к концу беременности не снижается, или даже увеличивается, после родов — ребенок более старшего, редко — более младшего возраста, чем в настоящем.

Свободное рисование

Свободное рисование Слушание и исполнение музыкальных композиций

Слушание и исполнение музыкальных композиций