бабанский классификация методов обучения

Классификация методов обучения. Классификация методов обучения затруднена многоаспектностью понятия «метод обучения», неоднозначностью трактовок различных методов

Классификация методов обучения затруднена многоаспектностью понятия «метод обучения», неоднозначностью трактовок различных методов, различием в подходах к пониманию процесса обучения. Сегодня существует достаточно много классификаций методов обучения, однако ни одна из имеющихся классификаций не является общепризнанной. Наиболее распространены классификации по источнику обучения (Е.И. Перовский, Д.О. Лордкипанидзе), по характеру познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), а также полинарная (по нескольким признакам) классификация Ю.К. Бабанского.

В классификации методов по источнику обучения выделяются три группы методов обучения:

1) словесные (источником обучения является слово, речь): рассказ, беседа, лекция, работа с книгой;

2) наглядные (источник обучения – наглядные средства, демонстрируемые педагогом): демонстрации опытов, натуральных объектов, образцов деятельности и т. д.;

3) практические (источник обучения – практическая деятельность): практические и лабораторные работы, выполнение упражнений, решение задач, моделирование объектов.

Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся включает следующие методы:

1) объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); суть этого метода заключается в том, что учитель объясняет, организует восприятие учебного материала различными способами, а учащиеся воспринимают, осмысливают, запоминают;

2) репродуктивный: учитель объясняет, а ученики осмысливают, запоминают, воспроизводят, многократно повторяют учебные материал;

3) метод проблемного изложения:учитель объясняет учебный материал как решение проблемы: сам ставит проблему и решает её; учащиеся следят за действиями и ходом мысли учителя, получают образец рассуждений для самостоятельного решения проблем;

4) частично-поисковый (эвристический): учитель объясняет и организует поиск новых знаний, ученики самостоятельно рассуждают, решают познавательные задачи под руководством учителя;

5) исследовательский: учитель формулирует проблему (иногда вместе с учащимися), в процессе решения проблемы помогает лишь в затруднительных случаях или наблюдает за деятельностью учащихся, фиксируя их успехи и неудачи; учащиеся самостоятельно решают проблему.

Рис. 4.7. Классификация методов обучения по характеру учебно-познавательной деятельности

Нетрудно заметить, что методы располагаются в порядке возрастания самостоятельности и активности учащихся: при использовании первых двух методов знания преподносятся ученику в готовом виде. Два последних предполагают, что знания добываются учеником самостоятельно. Метод проблемного изложения в этом смысле можно рассматривать как переходный, подготавливающий учеников к самостоятельным познавательным действиям.

В классификации Ю.К. Бабанского методы обучения подразделяются на…

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

— по источнику обучения: словесные, наглядные, практические;

— по логике обучения: индуктивные (обучение строится от частных фактов к выявлению общих правил и закономерностей) и дедуктивные (от общих законов и правил – к распознаванию и объяснению частных случаев этих законов и правил);

— по мышлению: репродуктивные (воспроизводящие, основанные на запоминании учебного материала) и проблемно-поисковые (связанные с добыванием знаний самим учеником);

— по управлению: методы работы под руководством учителя и методы самостоятельной работы учащихся;

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:

— методы стимулирования и мотивации интереса к учению;

— методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении;

3) методы контроля и самоконтроля:

— методы устного контроля и самоконтроля: фронтальный или индивидуальный опрос, рассказ ученика, чтение текста, объяснение схемы и т.д.;

— методы письменного контроля и самоконтроля: контрольная работа, реферат, изложение, сочинение, диктант и др.;

— лабораторно-практический (практические и лабораторные работы) и машинный (с помощью специальной техники, например, выполнение теста на компьютере) контроль и самоконтроль.

Наверх

Средства обучения

Практическое применение методов и приёмов обучения возможно только при наличии необходимых средств. Так, для работы с книгой необходима книга, для лабораторного метода – соответствующее лабораторное оборудование и т. д.

Материальные средства обучения иначе называют дидактическими средствами. Дидактические средства чаще всего классифицируются по чувственной модальности (в зависимости от того, через какие органы чувств и способы подачи информации происходит их влияние на учебный процесс). По этому признаку дидактические средства можно подразделить на визуальные, аудиальные, аудиовизуальные, тренажёры и универсальные.

Материальные средства обучения иначе называют дидактическими средствами. Дидактические средства чаще всего классифицируются по чувственной модальности (в зависимости от того, через какие органы чувств и способы подачи информации происходит их влияние на учебный процесс). По этому признаку дидактические средства можно подразделить на визуальные, аудиальные, аудиовизуальные, тренажёры и универсальные.

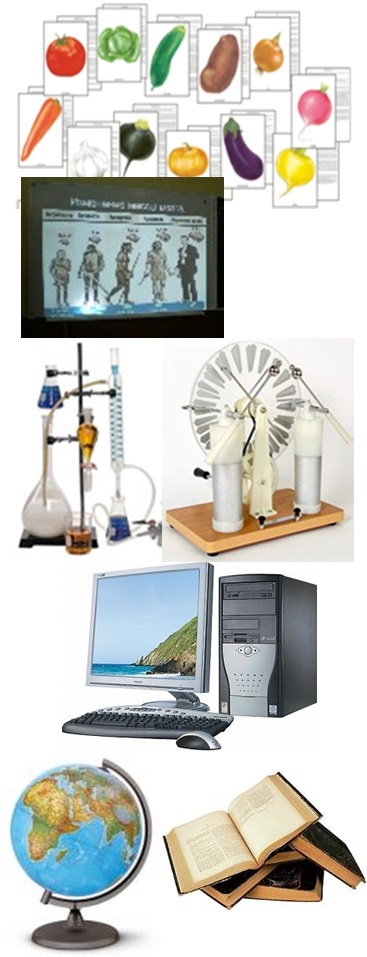

К визуальным дидактическим средствам относятся следующие средства передачи зрительной информации:

— печатные текстовые средства: учебники и учебные пособия, печатные рабочие тетради, словари, справочники;

— простые визуальные средства: натуральные объекты, модели, макеты, муляжи, репродукции, таблицы, схемы, диаграммы, карты и т.д.;

Рис. 4.8. Примеры дидактических средств

— технические (механические) визуальные средства: микроскоп, телескоп, различные виды проекторов, видеоплэер, интерактивная доска, а также используемые с ними носители информации (оптические диски, слайды, диапозитивы и т.д.) и мультимедийные электронные средства (например, слайд-презентации);

Аудиальные средства – это средства передачи звуковой информации: записывающая и воспроизводящая звук аппаратура, разные виды проигрывателей (магнитофон, CD-плэер и т.д.), радиоприёмник.

Аудиовизуальные средства соединяют в себе возможности передачи звуковой и зрительной информации. К ним относятся кино-, теле- и видео- и веб-камеры, транслирующая и воспроизводящая аппаратура (телевизор, киноаппарат, видео- и DVD-плэеры и др.), мультимедийные электронные средства (видеоуроки и используемые в учебном процессе видеоролики).

Тренажёры– дидактические средства, создающие условия для наиболее эффективной отработки практических действий, формирования умений и навыков. Как правило, тренажёры ориентированы на конкретный учебный предмет, на усвоение отдельных умений. Современные тренажёры – это технические средства, которые стали массово применяться в школах России сравнительно недавно. К этой группе дидактических средств относится, например, лингафонное оборудование, компьютерные программы-тренажёры. Однако в учебном процессе давно используются и простые (нетехнические) тренажёры, среди которых наибольшее распространение получили разнообразные карточки или тетради с упражнениями.

Универсальными дидактическими средствами являются компьютер и сетевые информационные системы (локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). Благодаря возможности подключения различного оборудования и разнообразию устанавливаемых программ сегодня компьютер можно использовать как визуальное, аудиальное или аудиовизуальное средство, а также в качестве тренажёра. Компактные размеры современных компьютеров (ноутбук, нетбук, планшетный компьютер), их надёжность и совместимость с другими техническими средствами делают компьютер удобным и эффективным средством обучения. Использование в учебном процессе сети Интернет практически снимает территориальные ограничения доступа к информации, позволяя использовать ресурсы крупнейших электронных библиотек и образовательных порталов, на качественно новом уровне организовать дистанционное обучение.

Наряду с описанных выше подходом к классификации дидактических средств в учебной практике традиционно выделяются…

— технические средства обучения (ТСО);

— учебно-наглядные средства (к ним относятся нетекстовые визуальные средства: натуральные объекты, их изображения, макеты, муляжи, модели и др.);

— раздаточный материал – компактные дидактические средства, предназначенные для индивидуального использования учеником (например: коллекции минералов, гербариев; комплект деталей для выполнения чертежа или технического рисунка; карточки с индивидуальными заданиями);

— дидактический материал – карточки с заданиями для индивидуальной работы, сборники упражнений и т.д.;

— учебно-лабораторное оборудование – оборудование учебных лабораторий для изучения естественных наук (физики, химии, биологии);

— учебно-производственное оборудование – оборудование учебных мастерских, которое отличается от обычного производственного тем, что оно изготовляется специально для учебных целей, оно более компактно, безопасно и не предназначено для осуществления массового производства.

Функции средств обучения обусловлены их дидактическими свойствами. В учебном процессе средства обучения выполняют четыре основных функции:

· компенсаторную (средства обучения облегчают процесс обучения, помогают достичь цели с наименьшими затратами сил и времени);

· адаптивную (средства обучения помогают учителю приспособить содержание образования к возрастным и индивидуальным возможностям детей, создать благоприятные условия для обучения: помогают организовывать необходимые демонстрации, самостоятельную работу учащихся, дифференцировать учебные задания и т.д.);

· информативную (средства обучения либо являются непосредственным источником информации (учебник, учебный видеофильм и т. д.), либо способствуют передаче информации (классная доска, проекционная аппаратура, лабораторное оборудование и т. д.);

· интегративную (использование средств обучения позволяет рассматривать изучаемые предметы и явления многосторонне, выявлять и наблюдать разнообразные свойства изучаемого, глубже проникать в его суть, например, при изучении какого-либо закона физики применение учебно-лабораторного оборудования позволяет наблюдать действие этого закона, понять его значение и т.д.).

Формы обучения

Форма обучения – это способ организации учебного процесса на основе взаимодействия методов, приёмов и средств обучения. Форма отражает внешнюю сторону организации учебного процесса. Форма способствует реализации не одной цели (как метод), а комплекса дидактических целей.

В теории и практике образования известно много различных форм обучения: дневное и заочное, дистанционное, школьное и внешкольное, индивидуальное и массовое обучение, семейное образование и т.д.

Среди форм организации учебного процесса выделяются формы учебных занятий. К ним относятся урок, лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия, факультатив и т.д. На рас. 4.9 приведён пример реализации методов, приёмов и средств обучения на лекции.

Рис. 4.9. Методы, приёмы и средства обучения на лекции

Бабанский классификация методов обучения

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Попробуйте УМНЫЙ ПОИСК по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Классификация методов обучения (Ю.К. Бабанский)

Одной из острых проблем современной дидактики является проблема классификации методов обучения. В мировой и отечественной практике предпринято много усилий по классификации методов обучения. Так как метод категория универсальная, «многомерное образование», обладает множеством признаков, то они и выступают в качестве оснований для классификаций. В настоящее время нет единой точки зрения по этому вопросу. Наличие различных точек зрения на проблему классификации отражает естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о методах обучения. Разные авторы используют разные основания для классификации методов обучения.

Предложено много классификаций, в основу которых положен один или несколько признаков. Каждый из авторов приводит аргументы для обоснования своей классификационной модели.

Наибольшее распространение в дидактике последних десятилетий получила классификация методов обучения, предложенная академиком Ю.К. Бабанским. В ней выделяется три большие группы методов обучения:

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

а) словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа),

б) наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.),

в) практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и др.),

г) индукция и дедукция,

д) репродуктивные и проблемно-поисковые (от частному к общему, от общего к частному),

е) методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя;

2) Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:

а) познавательные игры,

б) учебные дискуссии,

в) создание ситуаций успеха в учении,

д) поощрение и порицание ученика;

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:

а) методы устного контроля и самоконтроля в обучении,

б) методы письменного контроля,

в) лабораторный контроль,

г) машинный контроль,

Существуют и другие подходы к классификации методов обучения. Нужно отметить, что ни одна из классификаций не является совершенной, поэтому поиск классификаций в педагогической науке продолжается.

Краткая характеристика методов обучения (по Ю.К. Бабанскому)

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности

1) Большое значение в обучении имеет устное изложение (объяснение) изучаемого материала учителем. Для этого используются словесные методы:

2) Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Эти методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами. Их можно разделит на две группы:

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов. Таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и пр.

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования.

3) Практические методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. Этими методами формируют практические умения и навыки. К ним относятся:

Метод упражнений состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в применении усвоенного материала на практике и таким путем углубляют знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. По своему характеру упражнения бывают устные, письменные, графические и учебно-трудовые.

Метод лабораторных работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, под руководством учителя выполняют опыты с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. изучают явления с помощью специального оборудования. Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или исследовательском плане.

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов и носят обобщающий характер. Они могут проводиться как в классе, так и за пределами школы

Особый вид практических методов обучения составляют занятия с обучающими машинами, с машинами-тренажерами и репетиторами.

4) Индуктивные и дедуктивные методы (логические аспекты).

5) Репродуктивные и проблемно-поисковые методы (от частного к общему, от общего к частному):

Суть проблемного метода изложения заключается в том, что учитель ставит перед учащимися проблему и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. В целях постепенного приближения учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем используется частично-поисковый или эвристический метод обучения. Суть его в том, что учитель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.

5) Одной из важных задач обучения является формирование у учащихся умения и стремления к самостоятельной учебной работе по углублению и расширению научных знаний, развитию своих умственных способностей и творческих задатков. Известный дидакт Б.П. Есипов писал: «Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процессе обучения,— это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных и физических (или тех или других вместе) действий».

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности

3) Создание ситуаций успеха в учении.

5) Поощрение и порицание ученика.

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью

1) Устный контроль (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) осуществляется путем опроса. Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляется определенный балл, который показывает осмысленность, полноту и глубину усвоения знаний.

2) Письменный контроль осуществляется с помощью контрольных работ, сочинений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, а также различаться глубиной диагностики (поверхностный срез или основательный анализ).

3) Лабораторный контроль направлен на проверку умений учащихся владеть лабораторным оборудованием, которое будет использовано на уроке. Часто сочетается с письменными и графическими работами, решением экспериментальных задач, требующих проведения опытов.

4) Машинный (программированный) контроль осуществляется при наличии электронно-вычислительной техники и контролирующих программ, применяется на всех этапах при изучении всех учебных предметов. Отличается высокой объективностью.

6) Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.

Классификация методов обучения ю. К. Бабанского

Основные группы методов обучения

При целостном подходе необходимо выделить три группы методов обучения:

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;

3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

В каждой из трех групп методов отражается взаимодействие педагогов и учащихся. Организаторские влияния учителя сочетаются здесь с осуществлением и самоорганизацией деятельности учащихся Стимулирующие влияния педагога ведут к развитию мотивации учения у школьников, т. е. внутреннего стимулирования учения. Контролирующие действия учителей сочетаются с самоконтролем учащихся.

Каждая из основных групп методов в свою очередь может быть подразделена на подгруппы и входящие в них отдельные методы.

Поскольку организация и сам процесс осуществления учебно—познавательной деятельности предполагают передачу, восприятие, осмысливание, запоминание учебной информации и практическое применение получаемых при этом знаний и умений, то в первую группу методов обучения необходимо включить:

1. методы словесной передачи и слухового восприятия информации (словесные методы: рассказ, лекция, беседа и др.);

2. методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации (наглядные методы: иллюстрация, демонстрация и др.);

3. методы передачи учебной информации посредством практических, трудовых действий и тактильного, кинестезического ее восприятия (практические методы: упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и др.)

Выделение словесных, наглядных и практических методов нельзя считать обоснованным только во внешнем плане с точки зрения источников информации Оно имеет определенное основание и во внутреннем плане через характеристику форм мышления.

Процесс учебного познания обязательно предполагает организацию осмысления учебной информации и логического ее усвоения. Поэтому необходимо выделить подгруппы методов организации индуктивной и дедуктивной, а также репродуктивной и проблемно-поисковой деятельности учащихся.

Восприятие, осмысление и применение знаний может протекать под непосредственным руководством преподавателя, а также в ходе самостоятельной работы обучаемых. Отсюда возможно выделение методов самостоятельной работы, имея в виду, что другие методы обучения реализуются под руководством учителя. Каждая последующая подгруппа методов проявляется во всех предыдущих и поэтому можно говорить об обязательном применении методов в определенных сочетаниях с доминированием одного из видов их в данной ситуации.

Итак, мы показали возможные подгруппы методов, которые входят в первую группу, обеспечивающую организацию и осуществление учебно-познавательной деятельности в учебном процессе. Методы первой группы можно представить следующим образом:

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности

Наглядные и практические методы (аспект передачи и восприятия учебной ин формации).

Индуктивные и дедуктивные методы (логический аспект).

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы (аспект мышления).

Методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления учением).

Методы стимулирования и мотивации учения

Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении.

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению

Педагогика

Физическая техника речи — результат правильного дыхания, чёткой дикции, нормального голосоведения.

Мы прежде всего должны позаботиться, чтобы нас могли легко и без напряжения слышать. Для этого необходима внешняя организация речи, отвечающая следующим требованиям.

Старайтесь быть тактичными и следите за тем, чтобы словами и их смысл не обидеть других людей. Так, в широком обществе, которого вы не знаете, не стоит рассказывать истории, например, о то.

Одной из актуальных проблем современной дидактики является классификация методов обучения. В связи с тем, что различные авторы за основу берут разные признаки, есть несколько вариантов классификации:

– с позиции историзма;

– с позиции источников информации;

– по видам познавательной деятельности учащихся и тому подобное.

В 40-х годах прошлого века в учебниках по педагогике давали классификацию по трем группам: словесная, наглядная и практичная.

В 50-60-х годах классификация методов обучения стала ветвиться. Немало дидактов (С. П. Петровский, Е. Я. Голант, Д. А. Лордкипанидзе) за ее основу брали источник передачи и восприятия информации и распределяли методы обучения на словесные, наглядные и практические. Этого же мнения придерживается Ч. Куписевич.

По логике передачи и восприятия учебной информации С. Г. Шаповаленко разделяет методы обучения на индуктивные и дедуктивные.

По характеру познавательной деятельности учащихся Н. М. Скаткин и И. Я. Лернер определяют такие методы: информационно-рецептивная, репродуктивные, творческие, проблемные, частично-поисковые и исследовательские.

По степени управления учебной работой П. И. Пидкасистий, В. Ф. Паламарчук и В. И. Паламарчук распределяют методы обучения на две группы: учебная работа под руководством учителя и самостоятельная работа учеников.

В последнее время наибольшую популярность приобрела классификация методов обучения по рекомендациям Ю. К. Бабанского, которая имеет два варианта:

методы организации и проведения учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, проблемно-поисковые, индуктивно-дедуктивные); методы стимулирования и мотивации учебно-познавательнойдеятельности (познавательные игры, учебные дискуссии, эмоциональное воздействие педагогов, поощрение учебной деятельности, наказание); методы контроля и самоконтроля в обучении (опрос, письменные работы, тестирование, контрольные лабораторные работы, контрольные практические работы, машинный контроль, самоконтроль);

методы организации и самоорганизации учебно-познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации умения; методы контроля и самоконтроля в обучении; бинарные методы обучения.

Есть и другие классификации методов обучения, например М. А. Данилова, Б. П. Есипова, В. Оконя, И. П. Пидласого, М. М. Левиной и Н. И. Махмутова (методы преподавания и методы учения), В. Ф. Паламарчука и В. И. Паламарчука, А. П. Пинкевича (активные и пассивные методы), К. Сосницкого, А. М. Сохоря (бинарные формы логических методов: аналитико-синтетический, аналитико-индуктивный, синтетически-дедуктивный) и других.