балаклавский мужской монастырь свято георгиевский официальный сайт

Как доехать в Свято-Георгиевский монастырь (+ что посмотреть)

Свято-Георгиевский монастырь — одно из самых впечатляющих мест Севастополя. Расположен на мысе Фиолент, над Яшмовым пляжем. Окружающая его территория, когда-то абсолютно дикая, превратилась в благоустроенный парк. А общественный транспорт теперь ходит так, что поездка в Геогиевский монастырь перестала быть проблемой.

Содержание:

В этой статье расскажу, как доехать до Георгиевского монастыря на общественном транспорте. Что посмотреть в новом парке и как одеться для посещения монашеской обители. Плюс особенности спуска на пляж Яшмовый (фото).

В телеграме Крым Фест (@krymfest) пишу о Севастополе и Крыме. Фестивали, экскурсии, цены. Как все увидеть и избежать скопления людей.

Как добраться

Доехать до остановки «Свято-Георгиевский монастырь» можно на автобусах — №№ 3, 35, 72 от «5 км Балаклавского шоссе». Или запомнить по-другому: до монастыря идет любой автобус с табличкой «Фиолент», кроме №24.

Чтобы не пропустить остановку «Монастырь», лучше попросить водителя или кого-то из пассажиров предупредить вас. Потому что по внешнему виду, вы никогда не догадаетесь, что море и роскошные виды Фиолента уже близко.

На Трипстере более 15 экскурсий по Фиоленту, в т. ч. на машине. Место не только красивое, но и исторически насыщенное (в разное время там бывали и российские императоры, и князь Голицын, и А. С. Пушкин). Интересно возникновение и самого Георгиевского монастыря.

Выйдя из автобуса, пройдите прямо и сверните направо на ближайшем повороте. А дальше 5-7 минут пешком через дачи, и вы у входа.

Для машин в начале парка оборудована стоянка. Но, хоть она и кажется просторной, летом придется очень постараться, чтобы найти место.

Что посмотреть в Георгиевском монастыре

Территория обители начинается с Монастырского Свято-Георгиевского парка (часы работы — с 6:00 до 22:00). И только после прогулки по дорожкам с панорамными видами Фиолента, вы попадете на территорию самого монастыря.

Свято-Георгиевский Фиолентовский Балаклавский мужской монастырь

Официальный сайт монастыря

История

Основание

■ Тщательный поиск сведений о начальной истории обители, предпринятый Святейшим Синодом Русской Церкви в 1793-1794 гг. в Крыму и Мариуполе, не дал результатов (была лишь скопирована надпись на каменном надгробии иеромонаха Гервасия Сумелиоти с датами «1775» и «1760», левую из которых прочли неверно: «1175»). В 1820 г. неизвестный автор, со слов управлявшего монастырем митрополита Хрисанфа, писал, что обитель построена «еще во время татар» (т.е. не ранее XIII в.). В 1839 г. настоятель митрополит Агафангел доложил церковному священноначалию: «Монастырь существует от времени владения генуэзцами Херсонесом» (т.е. с 1350 г.). По виду базиликальной церкви на изображениях обители рубежа XVIII-XIX вв. крымовед Александр Бертье-Делагард датировал основание монастыря рубежом XIV-XV вв. (1910).

■ В 1862 г. настоятель архимандрит Никон издал брошюру, где утверждалось («есть предание, гласящее из рода в род»), что обитель основали около 891 г. греческие купцы: застигнутые бурей, они молились св. вмч. Георгию, и угодник Божий явился им на скальном островке у берега, после чего ветер утих; спасенные мореплаватели обрели на месте явления икону св. Георгия и устроили на берегу пещерную церковь («с благословения Скифского епископа Ветрания»), при которой остались жить самые набожные из них (Бертье-Делагард отмечал по этому поводу: в более ранних источниках подобных сведений нет; монастырь возле кафедрального города Херсонесского епископа не мог быть основан по благословению правящего архиерея Скифской епархии – ее кафедральный город Томи стоял близ устья Дуная; епископ Ветраний жил в IV в.; место во 2-м издании «Истории Российской иерархии», на которое ссылался о. Никон, содержит лишь указание, что «в росписи епархий, составленной императором Львом около 891 года, степень Скифской епархии показана второю»; «Пусть же… дивная, Богом данная красота Георгиевского монастыря не будет подавлена вымыслами», – заключал Бертье-Делагард).

■ В своей книге о монастыре (1874) писатель Федор Ливанов добавил (приняв тезис об учреждении обители в 891 г.), что скальная церковь устроена еще в I в. сосланным в Крым св. сщмч. Климентом Римским (версия о ссылке св. Климента именно в Крым восходит к IX в.), а в IV в. при ней жил св. сщмч. Василий Херсонесский (в его «Страданиях» указана пещера «Парфенон», а в кон. XVIII – XIX вв. Фиолент отождествляли с античным мысом Парфениум, хотя последний указывают и в других местах, а пещеру св. Василия – и в самом Херсонесе).

■ В 1993 г. историк Василий Филиппенко выдвинул гипотезу, по которой монастырь основан в XV в. иноками Инкерманской обители, запустевшей после завоевания Крыма турками (1475).

Монастырь в кон. XVI – нач. ХХ вв.

■ XVI-XVII вв. 1-е документальное упоминание монастыря оставил в 1578 г. польский посол Мартин Броневский : «На берегу моря, на каменистой горе, греческий монастырь. Там обычно празднуют ежегодное торжество св. Георгия благочестивые греки-христиане, еще остающиеся в Тавриде, стекаясь многолюдным сборищем». Московские грамоты 1598-1628 гг. сообщают о присылке из России ежегодной милостыни на обитель «Егорьгия Страстотерпца, что в Корсуни».

■ Кон. XVIII – сер. XIX вв. С включением Крыма в состав Российской империи (1783) и подчинением монастыря Русской Церкви, обитель оставалась по сути греческой: богослужение в ней совершалось на греческом, среди братии преобладали греки (до 1837), настоятели назначались из греков (до 1854). В это время здешними настоятелями трижды становились архиереи – архиеп. Игнатий Реондажский (1794-1799), митрополиты Хрисанф Новопатрский (1810-1824) и Агафангел Типальдо (1824-1854). В 1-й пол. XIX в. монастырь обновляется: были возведены новые храм св. Георгия (на террасе, 1810-1816) и трапезная (возведена одновременно с храмом, у алтаря, в 1838 г. перестроена), кладбищенский Воздвиженский храм (на плато, 1850), корпуса для братии и паломников, монастырскую террасу укрепили контрфорсами (1840-1841), в ее основании архитектурно оформили источник св. Георгия (в 1816 и 1846). В числе жертвователей обители были члены царской семьи, адмиралы Черноморского флота св. Федор Ушаков и Михаил Лазарев (открыватель Антарктиды).

■ 1806-1813 гг. 23 марта 1806 г. в штат обители включили 13 иеромонахов для служения на кораблях Черноморского флота. 1 дек. 1813 г. число этих иеромонахов удвоили, и монастырь стал назваться «флотским». Помимо кораблей, флотские иеромонахи служили в береговых крепостях и госпитальных церквах. До Крымской войны, уходящие в поход эскадры салютовали обители из пушек, а она провожала корабли звоном колоколов. На уступе скалы ниже монастыря адмирал Лазарев построил себе небольшой дачный дом (сохранился в руинах).

Знаменитые гости

«Монастырь по своему прекрасному положению, исторической древности, есть место посещаемое всеми путешественниками по Крыму», – отмечал митрополит Агафангел. Сонм известных посетителей монастыря насчитывает десятки имен. Среди них – российские императоры Александр I (17 мая 1818 г. и 27 окт. 1825 г.), Николай I (10 сент. 1837 г.), Александр II (тогда же, как наследник престола), Александр III и Николай II (по нескольку раз), поэты Александр Пушкин (6-7 сент. 1820 г.) и Александр Грибоедов (1825), художник Иван Айвазовский (1846), драматург Александр Островский (1860), писатели Иван Бунин (1889) и Антон Чехов (1898). Второй визит в обитель Александра I вошел в историю как роковой: государь был в легком мундире, а на дворе дул холодный ветер – в итоге Его величество прибыл из Севастополя в Таганрог тяжело больным и вскоре почил. Александр Пушкин вместе с генералом Николаем Раевским (герой Отечественной войны 1812 г.) и его сыном Николаем останавливались в обители на ночлег, принимали угощение в трапезной (в память об этом в 1983 г. на плато перенесли из Севастополя памятник Пушкину 1952 г.). «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление», – писал поэт. Мысу Фиолент он посвятил ряд стихотворных строк (см. ниже).

Монастырь в ХХ – нач. XXI вв.

■ После установления советской власти, обитель была реорганизована в 1922 г.: храмы и ряд построек числились за общиной верующих, хозяйство – за совхозом «Георгиевский монастырь», где по-прежнему проживали монахи. После изъятия властью церковных ценностей (под предлогом помощи голодающим), за сокрытие некоторых из них, в 1923 г. был арестован и осужден настоятель иеромонах Ипполит. В 1927 г. церковь св. Георгия пострадала от землетрясения, что стало причиной ее разборки. В 1929 г. здания обители были переданы санаторию ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), храм Рождества Христова – Севастопольскому музейному объединению (в храме Воздвижения служили до 1930 г.). В 1939-1941 гг. в монастыре размещались военно-политические курсы Черноморского флота, во время Великой Отечественной войны – курсы для офицеров и медсанбаты, после войны – воинская часть.

■ 14 сент. 1991 г. в храме свт. Николая Мирликийского на Братском кладбище Севастополя был освящен металлический крест высотой 7 м и весом 1300 кг, который в тот же день доставили к обители грузовым автотранспортом и с помощью военного вертолета установили на Скале святого явления вместо утраченного прежнего креста – по благословению епископа Симферопольского и Крымского Василия, на средства благотворителя Валерия Черненко (накануне мичман Николай Сестряк несколько недель выдалбливал на вершине скалы шурф глубиной 1 м для основания креста). 6 мая 1993 г. (память св. вмч. Георгия) архиеп. Симферопольский и Крымский Лазарь совершил на территории обители Божественную Литургию в сослужении севастопольского духовенства, при участии представителей городских властей и командующего Черноморским флотом вице-адмирала Эдуарда Балтина. Архипастырь поблагодарил власти города и командование флота за помощь в положительном решении вопроса о возвращении монастыря Церкви. 22 июля 1993 г. состоялась государственная регистрация устава возрождаемой обители.

■ 30 авг. 1994 г. владыка Лазарь назначил наместником обители игумена Августина (в миру Александра Половецкого, род. 1955). 1 сент. о. Августин был также назначен и.о. наместника Свято-Климентовского Инкерманского монастыря в Севастополе. 27 дек. 1994 г. Свящ. Синод УПЦ благословил открытие Свято-Георгиевской обители, 11 июня 1995 г. (день Св. Троицы) здесь состоялось 1-е монастырское богослужение. 2 февр. 1995 г. обители были подчинены храм свв. 12-ти апостолов в Балаклаве и свв. равноапп. Константина и Елены в с. Флотском, которые о. Августин опекал еще до монашеского пострига (22 авг. 1994 г.), в сане протоиерея. Он организовал реставрацию пещерной церкви Рождества Христова, в 1995 г. начал возрождать Спасо-Преображенский скит в с. Терновка и там же – устраивать приходской храм прпмч. Евстратия Печерского (см. описание Инкерманской обители). Руководя духовной жизнью 2-х монастырей, скита и нескольких приходов в исторических окрестностях Севастополя, батюшка явил себя добрым пастырем, горячо любимым паствой. 13 сент. 1996 г. архимандрит Августин и его сподвижник иеромонах Агапит (Маланич), благочинный Инкерманской обители, погибли в автомобильной катастрофе под Белгородом и были погребены в Инкерманском монастыре. «Души этих иноков созрели для Царства Божия», – сказал присутствовавший на погребении 16 сент. известный старец Кирилл (Павлов). Книга «Севастопольское благочиние» (описание святынь Севастополя и округи) 1997 г. заслуженно называет о. Августина подвижником благочестия кон. ХХ в.В том же году в Свято-Георгиевском монастыре были освящены Андреевские флаги ряда воинских частей и кораблей Черноморского флота.

■ 15 нояб. 2005 г. на краю обрыва над пещерным храмом Рождества Христова установлен памятник св. ап. Андрею Первозванному. 29 окт. 2000 г. началось воссоздание храма св. Георгия, оконченное в 2009 г.

Свято-Георгиевский Балаклавский мужской монастырь

Мiръ Россия Севастополь Свято-Георгиевский Балаклавский мужской монастырь

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь — православный монастырь в честь святого Георгия в Балаклавском районе Севастополя у побережья Чёрного моря рядом с мысом Фиолент.

Содержание

История [ править ]

Невдалеке от Севастополя, возле мыса Фиолент, что в переводе с греческого означает «Божья страна», или просто «Божий» расположился мужской монастырь святого Георгия Победоносца. Легенда гласит, что более трех тысяч лет назад здесь возвышался языческий храм в честь богини Дианы, где тавры и скифы приносили в жертву застигнутых бурей путешественников.

Из Святого Предания нам известно, что в 891 г., греки-мореплаватели были застигнуты у мыса Фиолент страшной бурей. Моряки спаслись горячей молитвой, обращенной к св. Георгию. Шторм внезапно утих, и на скале им явился святой. Поднявшись на скалу, они нашли там икону с изображением Георгия Победоносца. Вернувшись в эти места через год, спасенные основали здесь пещерный монастырь. До конца XVIII в. монастырь подчинялся Константинопольскому патриарху, а после присоединения Крыма к России поступил в ведение Святейшего Синода. Монастырь действовал до исхода христиан в Приазовье. В 1793 г. он был возобновлен.

В начале XIX в. Георгиевский монастырь взял под особую опеку обер-прокурор Святейшего Синода А. Н. Голицын. По его приказу была разобрана древняя церковь, на ее месте был построен новый храм св. Георгия, где впоследствии был похоронен Голицын.

С этим местом связана античная легенда об Ифигении. Самое раннее дошедшее до нас произведение на этот сюжет — трагедия Еврипида «Ифигения в Тавриде» (V в. до н. э.). Считалось, что неподалеку от Георгиевского монастыря находился храм Девы, но достоверных данных об этом нет. Правда, А. С. Пушкин, посетивший в 1820 г. со своим другом Раевским Георгиевский монастырь, писал: «Здесь видел я баснословные развалины храма Дианы».

В 1825 г. Георгиевскую обитель посетил А. С. Грибоедов. Познакомившись с достопримечательностями монастыря, Александр Сергеевич спустился к морю и искупался в холодной, как лед, воде. Побеседовав с настоятелем, писатель отправился в Севастополь.

В Крымскую войну 1853–1856 г.г. англо-французские войска заняли монастырь. В течение почти двух лет монахам было запрещено выходить за ограду монастыря, но они получали от неприятеля провизию, а также вино, ладан и свечи, необходимые для богослужения, и службы не прекращались.

Монастырь посещали А. К. Толстой, И. С. Аксаков, А. Н. Островский, И. А. Бунин, А. П. Чехов… Виды монастыря изобразили на полотне и бумаге И. Айвазовский, В. Верещагин, М. Иванов, В. Тимм, К. Боссоли.

В 1891 г. к празднованию 1000-летия монастыря на скале, где являлся св. Георгий, был воздвигнут крест с образом святого. В 1893 г. деревянный храм над пещерной церковью Рождества Христова заменили каменным.

В 1898 г. монастырь посетил Император Николай Александрович с императрицей. Он принял участие в закладке соборного храма во имя Вознесения Господня, в память избавления от опасности, которой он подвергался в Японии в 1891 г.

1929 год оказался для Георгиевской обители роковым: монастырь ликвидировали и передали курортному тресту. Церковную утварь разграбили, храм св. Георгия разрушили и сбросили бульдозером со скалы, а на его месте устроили танцплощадку. В здании Крестовоздвиженской церкви расположилась библиотека воинской части, на месте алтаря поставили печь. По монастырской территории проложили канализацию. Она быстро пришла в негодность и засорила источник св. Георгия. Не пожалела монастырь и Вторая мировая война. В руины превратились гостиница, братский корпус, трапезная, кельи.

6 мая 1993 г. в монастыре была отслужена первая Божественная Литургия, которую возглавил Владыка Лазарь. На торжественном Богослужении присутствовал командующий Черноморским флотом Э. Балтин. Год спустя часть бывшей территории обители была возвращена епархии. Регулярные службы в монастыре начались 7 апреля 1996 г., на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. До настоящего времени значительная часть земель и сооружений обители до сих пор не возвращены ей.

В 2000—2009 годах восстановлен храм св. Георгия.

Описание [ править ]

На плато сохранились колокольня (XIX в.), Воздвиженский храм (1850, стал библиотекой военчасти), часовня на могиле митрополита Хрисанфа (1893), корпуса, памятник Пушкину 1952 г. (перенесен из Севастополя в 1983 г.). В 2005 г. на краю обрыва над храмом св. Георгия (стоит на террасе и является сердцем архитектурного ансамбля), установлен памятник св. ап. Андрею Первозванному (ученик Христов изображен распятым на Х-образном «Андреевском кресте»).

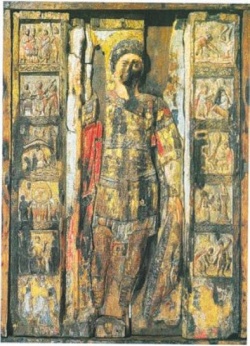

Святыни [ править ]

По мнению Бертье-Делагарда, именно свт. Игнатию (Газадини) принадлежала древняя икона св. Георгия, которую позже чтили как явленную в 891 г. До сер. XIХ вв. источники не связывают этот образ с чудесным спасением греческих купцов и не называют его принадлежащим обители. Лишь в 1815 г. единственный автор Владимир Броневский видел, что здесь «показывают одно дерево, на котором явился чудотворный образ св. Георгия»; комментарий Бертье-Делагарда по данному поводу таков: «Это действительно существовавшее предание могло бы служить некоторым указанием, если бы достаточное основание счесть его идущим глубже русских времен (присоединения Крыма к Российской империи в 1783 г. – ред.); во всяком случае, оно ничего общего не имеет с рассказом о мнимом тысячелетии. То дерево, на котором указывали явление иконы, не только теперь (1910) не существует, но уже и задолго перед Крымской войной его не было или его не знали в монастыре, и предание о явлении иконы исчезло бесследно, мимолетно появившись». После переселения в 1778 г. крымских христиан во главе со свт. Игнатием в Приазовье, икона находилась в доме архипастыря в Мариуполе. После кончины свт. Игнатия в 1786 г. образ установили на его могиле в старой церкви св. Харалампия, в сер. XIХ в. перенесли в новый храм. В 1891 г. – в ответ на просьбу монастыря о возвращении иконы в Крым – Синод постановил ежегодно переносить образ в обитель на время с апреля до 15 окт. С 1965 г. икона находится в Национальном художественном музее Украины в Киеве (выставлена в экспозиции). Византолог Николай Васильевич Покровский датировал образ рубежом XI-XII вв. (1895), Бертье-Делагард – рубежом XII-XIII вв.На стыке XX-XXI вв. для Свято-Георгиевской обители создана копия древней иконы.

Свято-Георгиевский монастырь: отсюда начинается Россия

Отсюда начинается Россия и в прямом, и в фигуральном или, если угодно, метафизическом смысле этого выражения. Висящий над обрывом на самом краю Крыма Свято-Георгиевский монастырь — первое, что видят моряки, приближающиеся к Севастополю. С этих крутых морских берегов пришло в Россию православие, без которого невозможно представить себе нашу цивилизацию, ее историю, культуру, литературу: много веков тому назад, в далеком 988 году, неподалеку, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир, чтобы потом, вернувшись на речные берега Днепра, крестить всю Древнюю Русь.

Всероссийская здравница и паломнический центр

«Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставила во мне [единственное] сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они: «К чему холодные сомненья? / Я верю: здесь был грозный храм, / Где крови жаждущим богам / Дымились жертвоприношенья», — читаем мы надпись на памятном знаке.

Однако те языческие времена давно канули в Лету, и в православном монастыре классик находит тишину и вдохновение. «Теперь и лень и тишина, / И, в умиленье вдохновенном, / На камне, дружбой освященном, / Пишу я наши имена», — заканчивается его поэтическое письмо Чаадаеву.

Точно так же, как без православия, Россия и Русский мир немыслимы и без стихов Пушкина, и в этом смысле символично, что две большие памятные даты следуют друг за другом. 6 июня мы отмечаем день рождения поэта, а 28 июля — День крещения Руси.

Пушкин посетил монастырь во время своего путешествия по Крыму с семьей Раевских в 1820 году. Они прибыли в обитель вечером 6 (18 по новому стилю) сентября по пути с Южного берега. Поэт со спутниками осмотрели старинную обитель: георгиевскую церковь, святой источник, вода из которого считалась лучшей в Крыму, некрополь, братские кельи, и спустились по узкой крутой лестнице к морю. На ночлег путешественники остановились в монастырской гостинице, где было лишь несколько комнат-келий с земляным полом, а на следующее утро двинулись старым екатерининским трактом в Бахчисарай, туда, где к Пушкину придёт замысел его знаменитого «Бахчисарайского фонтана».

Лестница в небо

Мы направляемся по пушкинским следам. Крутая извилистая лестница, одна из самых длинных в Крыму, в ней более восьмисот ступеней, ведет нас вниз, к морю. Свой нынешний, относительно цивилизованный вид она обрела к празднованию тысячелетия монастыря, которое отмечалось в 1891 году. Надо сказать, и сегодня это не такой простой путь, а уж какой была лестница в пушкинские времена, можно только догадываться. В любом случае, факт остается фактом: большинство посетителей обители в те годы спускаться к морю не рисковали. Да и сейчас решается на это не каждый.

100 тысяч паломников ежегодно посещают Крым. В ста пятидесяти метрах от берега лежит увенчанная крестом скала Явления. Как гласит предание, незадолго перед крещением князя Владимира, в 891 году, таврические греки-мореплаватели были застигнуты у мыса Фиолент страшной бурей. Чувствуя неизбежную гибель, мореплаватели взмолились Георгию Победоносцу. Вняв их молитве, святой явился на скале, и буря тотчас утихла. Спасенные моряки поднялись на скалу и обрели там чудотворную икону святого, перенесли ее на берег и в благодарность за спасение основали на скалистом берегу обитель.

Кстати, чудотворная икона святого Георгия находилась в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий по приглашению русского правительства не переселился из Крыма в Мариуполь и не увез икону с собой. Сегодня обретенный на скале чудесный образ святого Георгия находится в Государственном музее изобразительных искусств Украины в Киеве.

До сих пор живы слухи и легенды о монастырских древностях. Одни утверждают, что они спрятаны в гроте, недалеко от скалы Явления, а достать их можно, поднырнув под скальный берег и оказавшись в просторной подземной пещере. Другие говорят, что древние сокровища находятся в одном из замурованных подземных ходов под землями монастыря. И, кстати, таковых ходов действительно немало, но все они сильно повреждены в результате войн. Впрочем, я предпочитаю следовать древней христианской мудрости: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

По острым, заточенным ветрами ступенькам, также высеченным в год тысячелетия монастыря, взбираюсь на вершину скалы Явления. Первый крест, воздвигнутый здесь в 1891 году, свалили и сбросили в море через несколько лет после революции. Новый, нынешний, установлен в начале девяностых.

Вверху, над обрывом, горит золотом в ослепительных лучах раскаленного южного солнца монастырский храм. Если подниматься к нему с берега, то получается, что это лестница в небо. Взбираться по ней тяжело даже хорошо подготовленному человеку. Ну а кто сказал, что дорога к Богу должна быть легкой?

Бог утвердил в Крыму Россию назло врагам

Кстати В разные годы Свято-Георгиевский монастырь посещали многие классики русской литературы: Александр Грибоедов, Алексей Толстой, Иван Аксаков, Александр Островский, Иван Бунин, Антон Чехов. Нас, обливающихся потом, ждет отец Алипий — ученик Ильи Глазунова, выпускник знаменитой Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Чтобы спрятаться от полуденного солнца, мы направляемся к нему в келью, украшенную картинами и иконами художника и, утоляя жажду холодным мятным монастырским квасом, слушаем рассказы из жизни обители.

Свято-Георгиевский монастырь — единственный в Крыму не прекращал своей деятельности ни при мусульманском Крымском ханстве, ни при власти католиков-генуэзцев.

Один из паломников читает висящий на стенде возле храма фрагмент из пророческой проповеди, произнесенной архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в 1854 году: «О судьбе полуострова Таврического думано не на земле только, а и на небе, не человеками, а самими небожителями. Что же придумано и рассуждено? Утвердить в Крыму Россию. И она утвердилась там. Это согласно с волей Божией, что сего именно хочет Сам Господь… Ибо «яже Бог святый совеща, кто разорит: и руку Его высокую кто отвратит?»

Скала, на которой, согласно преданию, в 891 году греческим морякам явился святой Георгий. Фото: Алексей Васильев / ПГ

Пожалуй, это лучший ответ на вопрос о том, как восприняли и в обители, и в Севастополе, и в Крыму в целом воссоединение с Россией в 2014 году. После распада СССР «враги наши» ненадолго, волею случая и хитрости, сумели все-таки отторгнуть Крым от России, но в конце концов все вернулось на круги своя.

Монахи и моряки

Историю Свято-Георгиевского монастыря нельзя представить себе вне истории России. Его посещали все последние российские императоры — Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II.

С жизнью обители тесно связаны имена наших прославленных адмиралов: Ушакова, Лазарева, Нахимова. На протяжении многих лет монастырь был базовым для флотских иеромонахов. Корабли Черноморского флота, проходя мимо обители, салютовали пушечными выстрелами, а монахи провожали их колокольным звоном.

Действовала обитель и после революции. Роковым стал 1929 год. Монастырь был ликвидирован и передан курортному тресту. Крест со скалы Явления сбросили в море. Что стало с монашеской братией, доподлинно неизвестно. Существуют лишь версии, по одной из которых двенадцать иноков из Георгиевского монастыря были расстреляны в Карантинной бухте Севастополя.

Фото: Алексей Васильев / ПГ

В годы Великой Отечественной войны в обители располагались госпиталь и кладбище, на котором хоронили умерших от ран советских солдат. Во второй половине ХХ века в оставшихся монастырских строениях расположилась воинская часть Черноморского флота, а колокольня, пещерный храм и братские корпуса на склоне лежали в руинах.

Священники вернулись сюда в начале девяностых. 14 сентября 1991 года в честь 1100-летия со дня основания монастыря на скале Явления с помощью моряков Черноморского флота вновь был установлен крест. А 6 мая 1993 года в монастыре отслужили первую литургию, на которой присутствовал тогдашний командующий Черноморским флотом адмирал Балтин. Первые насельники жили в палатках, а некоторые и вовсе спали под открытым небом в спальных мешках.

Осенью 1996 года на территории монастыря состоялись международные Крымские пушкинские чтения, на которые съехались ученые из России, Франции, США, Японии, Греции, Голландии, Германии. Был среди их участников и автор этих строк.

Православное паломничество и религиозный туризм должны стать одним из приоритетных проектов развития региона.

Напоследок я спрашиваю у отца Алипия, как в обители восприняли создание усилиями Петра Порошенко и константинопольского патриарха так называемой Православной церкви Украины, ведь Симферопольская и Крымская епархия и сейчас входит в состав канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, против которой официальные киевские власти организовали настоящие гонения.

Мы уходим назад, в мир, а наш собеседник берется за кисть — чтобы запечатлеть божественную красоту православной Тавриды.

Республика Крым, 295011, г. Симферополь,

ул. Героев Аджимушкая, 9/11