борьба с ересями и эпоха вселенских соборов

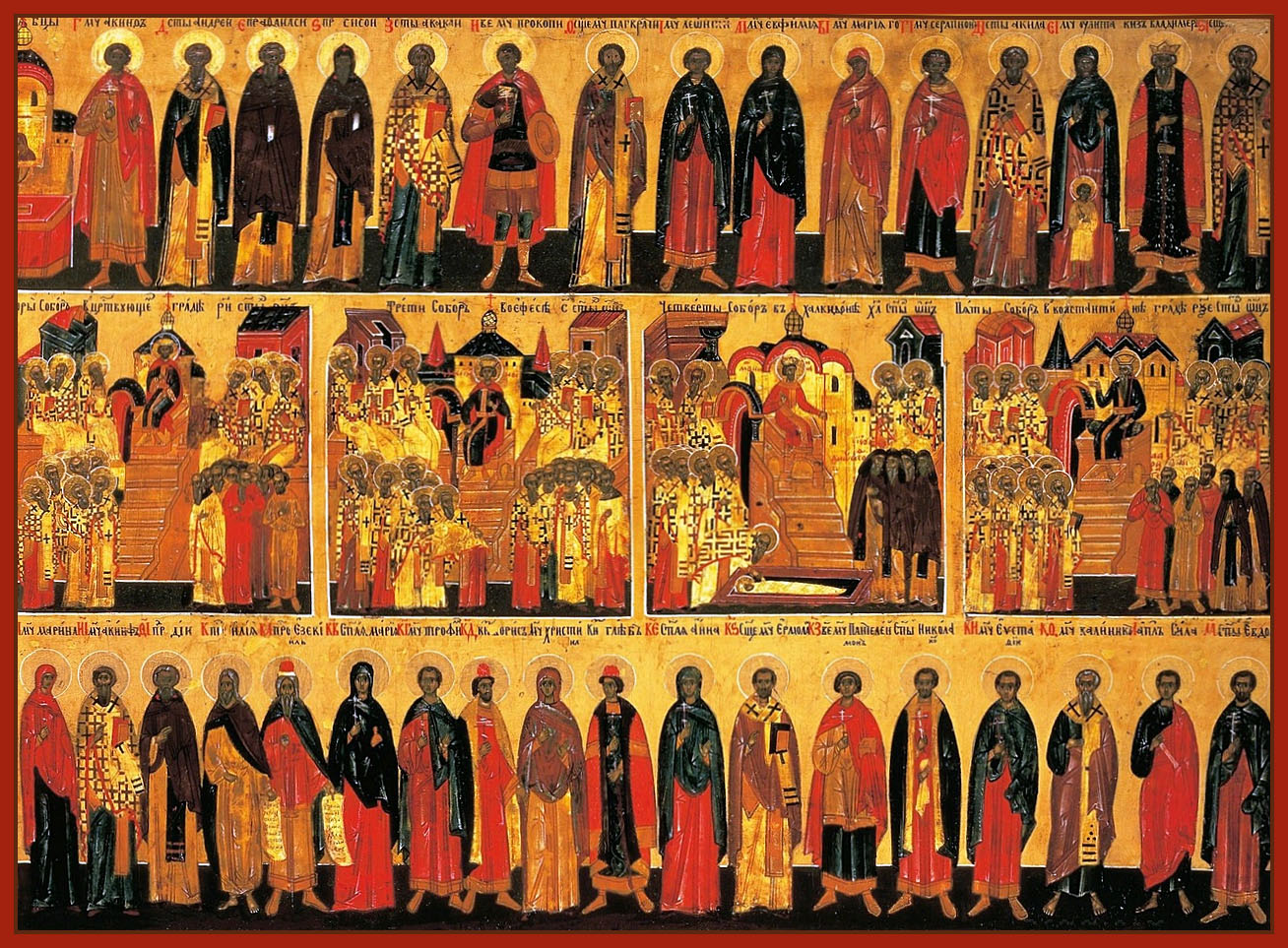

Вселенские Соборы

Вселе́нские Собо́ры – собрания православных епископов (священников и иных лиц) как представителей всей Православной Церкви (всей совокупности Поместных Церквей), созывавшиеся с целью решения насущных вопросов в области богопознания и богопочитания.

Решения Вселенских Соборов по вопросам вероучения, законодательства и церковной дисциплины признаются непогрешимыми в силу того, что Собор действует не сам от себя, а по действию в нем и через него Святого Духа; определения, и правила Вселенского Собора простираются на все Поместные Церкви.

Всего было семь Вселенских Соборов:

На чём основана практика созыва Соборов?

Традиция обсуждать и разрешать важнейшие религиозные вопросы на принципах соборности была заложена в ранней Церкви апостолами ( Деян.15:6 ). Тогда же был сформулирован главный принцип принятия соборных определений: «угодно Святому Духу и нам» ( Деян.15:28 ).

Это значит, что соборные постановления формулировались и утверждались отцами не по правилу демократического большинства, а в строгом согласии со Священным Писанием и Преданием Церкви, по Промыслу Божию, при содействии Святого Духа.

По мере развития и распространения Церкви Соборы созывались в самых разных частях ойкумены. В подавляющем большинстве случаев поводами для Соборов служили более или менее частные вопросы, не требовавшие представительства всей Церкви и разрешавшиеся силами пастырей Поместных Церквей. Такие Соборы и назывались Поместными.

Вопросы же, подразумевавшие необходимость общецерковного обсуждения, исследовались при участии представителей всей Церкви. Созывавшиеся в этих обстоятельствах Соборы, представлявшие полноту Церкви, действовавшие в соответствии с Божьим законом и нормами церковного управления, закрепляли за собой статус Вселенских. Всего было семь таких Соборов.

Чем отличались между собой Вселенские Соборы?

На Вселенских Соборах присутствовали главы поместных Церквей или их официальные представители, а также епископат, представлявший свои епархии. Догматические и канонические решения Вселенских Соборов признаются обязательными для всей Церкви. Для усвоения Собором статуса «Вселенский» необходима рецепция, т. е. проверка временем, и принятие его постановлений всеми поместными Церквами. Случалось, что под жестким давлением императора или влиятельного епископа участники Соборов принимали решения, противоречащие евангельской истине и церковному Преданию, со временем такие Соборы Церковью отвергались.

1‑й Вселенский Собор состоялся при императоре Константине Великом, в 325 году, в Никее.

Он был посвящен разоблачению ереси Ария, александрийского священника, который учил, что Сын сотворен и что было время, когда Его не было; единосущие Сына с Отцом он категорически отрицал.

Собор провозгласил догмат о том, что Сын — Бог, единосущный Отцу. На Соборе было принято 7 членов Символа веры и 20 канонических правил.

2‑й Вселенский Собор, созванный при императоре Феодосии Великом, имел место в Константинополе, в 381 г.

Поводом послужило распространение ереси епископа Македония, отрицавшего Божество Святого Духа.

На этом Соборе Символ веры был скорректирован и дополнен, в том числе членом, содержащим Православное учение о Святом Духе. Отцами Собора составлено 7 канонических правил, одним из которых запрещено вносить какие-либо изменения в Символ веры.

3‑й Вселенский Собор состоялся в Ефесе в 431 году, в царствование императора Феодосия Малого.

Он был посвящён разоблачению ереси Константинопольского Патриарха Нестория, ложно учившего о Христе как о человеке, соединенном с Сыном Божьим благодатною связью. Фактически он утверждал, что во Христе — два Лица. Кроме того он называл Богородицу Христородицей, отрицая Её Богоматеринство.

Собор подтвердил, что Христос — Истинный Сын Божий, а Мария — Богородица, и принял 8‑мь канонических правил.

4‑й Вселенский Собор проходил при императоре Маркиане, в Халкидоне, в 451 году.

Отцы тогда собрались против еретиков: предстоятеля Александрийской Церкви, Диоскора, и архимандрита Евтихия, которые утверждали, что в результате воплощения Сына два естества, Божеское и человеческое, слились в Его Ипостаси в одно.

Собор вынес определение, что Христос — Совершенный Бог и вместе Совершенный Человек, Одно Лицо, заключающее в Себе два естества, соединенные неслитно, непреложно, нераздельно и неразлучно. Помимо того было сформулировано 30 канонических правил.

5‑й Вселенский Собор состоялся в Константинополе, в 553 году, при императоре Юстиниане I. На нем было подтверждено учение Четвертого Вселенского Собора, осужден Оригенизм и некоторые сочинения Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Вместе с тем был осужден Феодор Мопсуестский, учитель Нестория.

6‑й Вселенский Собор был в городе Константинополе в 680 году, в правление императора Константина Погоната. Его задачей стояло опровержение ереси монофелитов, настаивавших на том, что во Христе не две воли, а одна. К тому времени эту ересь успели растиражировать несколько Восточных Патриархов и Римский папа Гонорий.

Собор подтвердил древнее учение Церкви о том, что Христос имеет в Себе две воли — как Бог и как Человек. При этом Его воля по человеческому естеству во всём согласна с Божественной.

Пято-Шестым Вселенским или Трулльским именуют Собор, проходивший в Константинополе через 11 лет. Он принял 102 канонических правила.

7‑й Вселенский Собор имел место в Никее в 787 году, при императрице Ирине. На нем была опровергнута иконоборческая ересь и утверждён догмат об иконопочитании. Отцы Собора составили 22 канонических правила.

Возможен ли Восьмой Вселенский Собор?

1) Распространенное на сегодняшний день мнение о завершённости эпохи Вселенских Соборов не имеет под собой догматических оснований. Деятельность Соборов, в том числе Вселенских, является одной из форм церковного самоуправления и самоорганизации.

Заметим, что Вселенские Соборы созывались по мере возникновения необходимости принятия важных решений, касающихся жизни всей Церкви.

Между тем, Церковь будет существовать «до скончания века» ( Мф.28:20 ), и нигде не сообщается, что на протяжении всего этого периода Вселенская Церковь не будет сталкиваться с вновь и вновь возникающими трудностями, требующими для их разрешения представительства всех Поместных Церквей. Поскольку право осуществлять свою деятельность на принципах соборности даровано Церкви от Бога, и этого права у неё никто, как известно, не отнимал, постольку нет оснований считать, что Седьмой Вселенский Собор априори должен именоваться последним.

2) В традиции греческих Церквей еще с Византийских времен распространено мнение о том, что Вселенских соборов было восемь, последним из них считают собор 879 г. при свт. Фотии Константинопольском. Восьмым вселенским собором его называли, например, св. Николай Кавасила (PG 149, col. 679), св. Симеон Солунский (Фессалоникийский) (PG 155, col. 97), позднее свт. Досифей Иерусалимский (в своем томосе 1705 г.) и др. То есть, по мнению целого ряда святых восьмой вселенский собор не только возможен, но уже был. (священник Георгий Максимов)

3) Обычно идею о невозможности проведения Восьмого Вселенского Собора связывают с двумя «главными» причинами:

а) С указанием Книги Притчей Соломоновых о семи столпах Церкви: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: “кто неразумен, обратись сюда!”. И скудоумному она сказала: “идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума”» ( Притч. 9:1-6 ).

Учитывая, что в истории Церкви было семь Вселенских Соборов, это пророчество можно, конечно же с оговорками, соотнести и с Соборами. Между тем в строгом осмыслении семь столбов означают не семь Вселенских Соборов, а семь Таинств Церкви. В противном случае нам пришлось бы признать, что до времени окончания Седьмого Вселенского Собора Церковь не имела под собой устойчивого основания, что она была хромающей Церковью: сперва её недоставало семи, затем шести, потом пяти, четырех, трех, двух опор. Наконец, только в восьмом веке она была прочно утверждена. И это при том, что именно ранняя Церковь прославилась сонмом святых исповедников, мучеников, учителей…

б) С фактом отпадения от Вселенского Православия Римо-Католицизма.

Коль скоро Вселенская Церковь раскололась на Западную и Восточную, утверждают сторонники этой идеи, то и созыв Собора, представляющего Единую и Истинную Церковь, увы, невозможен.

В действительности же, по Божьему определению, Вселенская Церковь никогда не подлежала разделению надвое. Ведь по свидетельству Самого Господа Иисуса Христа, если царство или дом разделятся сами в себе, «не может устоять царство то» ( Мк.3:24 ), «дом тот» ( Мк.3:25 ). Церковь же Божия стояла, стоит и стоять будет, «и врата ада не одолеют ее» ( Мф.16:18 ). Следовательно, она никогда не делилась, и не разделится.

В отношении Своего единства Церковь нередко называется Телом Христовым (см.: Церковь). У Христа же не два Тела, а одно: «Один хлеб, и мы многие одно тело» ( 1Кор.10:17 ). В этом отношении мы не можем признать Западную церковь ни как единую с нами, ни как отдельную, но равноценную Церковь-Сестру.

Разрыв канонического единства между Восточной Церковью и Западной есть, по существу, не разделение, но отпадение и откол Римо-Католиков от Вселенского Православия. Откол же какой-либо части христиан от Единой и Истинной Матери-Церкви не делает её ни менее Единой, ни менее Истинной, и не является препятствием для созыва новых Соборов.

Кратко о церковных Соборах

Обычай созывать Соборы для обсуждения важных церковных вопросов идет с первых веков христианства. Первый из известных Соборов был созван в 49 году (по другим данным — в 51-м) в Иерусалиме и получил название Апостольского (см.: Деян 15, 1–35). На Соборе обсуждался вопрос соблюдения христианами из язычников требований Моисеева закона. Известно также, что апостолы собирались для принятия общих решений и ранее: например, когда вместо отпадшего Иуды Искариота был избран апостол Матфий или когда были избраны семь диаконов.

Соборы были как Поместные (с участием епископов, других священнослужителей и иногда мирян Поместной Церкви), так и Вселенские.

Соборы Вселенские созывались по особо важным церковным вопросам, имеющим значение для всей Церкви. На них присутствовали по возможности представители всех Поместных Церквей, пастыри и учители со всей Вселенной. Вселенские Соборы являются высшей церковной властью, они совершаются под водительством Святого Духа, действующего в Церкви.

Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов: I Никейский; I Константинопольский; Ефесский; Халкидонский; II Константинопольский; III Константинопольский; II Никейский.

I Вселенский Собор

Он проходил в июне 325 года в городе Никее в правление императора Константина Великого. Собор был направлен против лжеучения александрийского пресвитера Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца и учил, что Сын Божий есть только высшее Творение. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил догмат о Божестве Иисуса Христа: Сын Божий есть Истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, единосущен с Богом Отцом.

На Соборе были составлены первые семь членов Символа веры.

На I Вселенском Соборе было также постановлено праздновать Пасху в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия.

Отцы I Вселенского Собора (20-е правило) отменили земные поклоны в воскресные дни, так как праздник воскресенья является прообразом нашего пребывания в Царстве Небесном.

Были приняты и другие важные церковные правила.

II Вселенский Собор

Он проходил в 381 году в Константинополе. Участники его съехались, чтобы осудить ересь Македония, бывшего арианского епископа. Он отвергал Божество Духа Святого; учил, что Дух Святой не есть Бог, называл Его сотворенною силою и притом служебною Богу Отцу и Богу Сыну. Собор осудил пагубное лжеучение Македония и утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Никейский Символ веры был дополнен пятью членами. Работа над Символом веры была завершена, и он получил название Никео-Цареградского (Царьградом по-славянски назывался Константинополь).

III Вселенский Собор

Собор был созван в городе Ефесе в 431 году и направлен против лжеучения Константинопольского архиепископа Нестория, который утверждал, будто Пресвятая Дева Мария родила человека Христа, с Которым Бог потом соединился и обитал в Нем, как в храме. Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву не Богородицей, а Христородицей. Собор осудил ересь Нестория и постановил признавать, что во Иисусе Христе со времени воплощения соединились два естества: Божественное и человеческое. Также было определено исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицей.

Собор утвердил Никео-Цареградский Символ веры и запретил вносить в него изменения.

О том, насколько злочестива ересь Нестория, свидетельствует рассказ в «Луге духовном» Иоанна Мосха:

«Пришли мы к авве Кириаку, пресвитеру лавры Каламонской, что около священного Иордана. Он рассказывал нам: “Однажды я видел во сне величественную Жену, облаченную в порфиру, и вместе с Ней двух мужей, сиявших святостью и достоинством. Все стояли вне моей кельи. Я понял, что это — Владычица наша Богородица, а два мужа — святой Иоанн Богослов и святой Иоанн Креститель. Выйдя из кельи, я просил войти и сотворить молитву в моей келье. Но Она не соизволила. Я не переставал умолять, говоря: «да не буду я отвержен, унижен и посрамлен» и многое другое. Видя неотступность моей просьбы, Она сурово ответила мне: «У тебя в келье Мой враг. Как же ты желаешь, чтобы Я вошла?» Сказав это, удалилась. Я пробудился и начал глубоко скорбеть, вообразив, не согрешил ли я против Нее хотя бы помыслом, так как кроме меня никого в келье не было. После долгого испытания себя я не нашел в себе никакого прегрешения против Нее. Погруженный в печаль, я встал и взял книгу, чтобы чтением рассеять свою скорбь. У меня была в руках книга блаженного Исихия, пресвитера иерусалимского. Развернув книгу, я нашел в самом конце ее две проповеди нечестивого Нестория и тотчас сообразил, что он-то и есть враг Пресвятой Богородицы. Немедленно встав, я вышел и возвратил книгу тому, кто мне ее дал.

— Возьми, брат, обратно свою книгу. Она принесла не столько пользы, сколько вреда.

Он пожелал знать, в чем состоял вред. Я рассказал ему о своем сновидении. Исполнившись ревности, он немедленно вырезал из книги два слова Нестория и предал пламени.

— Да не останется и в моей келье, — сказал он, — враг Владычицы нашей Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии!”»

IV Вселенский Собор

Он проходил в 451 году в городе Халкидоне. Собор был направлен против лжеучения архимандрита одного из константинопольских монастырей, Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Евтихий учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество совершенно поглощено Божеством, и признавал во Христе только естество Божественное. Ересь эта получила название монофизитства (греч. моно — один, единственный; физис — природа). Собор осудил эту ересь и определил учение Церкви: Господь Иисус Христос есть Истинный Бог и истинный человек, во всем подобный нам, кроме греха. При воплощении Христа Божество и человечество соединились в Нем как едином Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.

V Вселенский Собор

В 553 году в Константинополе был созван V Вселенский Собор. На Соборе обсуждались сочинения трех епископов, скончавшихся в V веке: Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Первый был одним из учителей Нестория. Феодорит резко выступал против учения святителя Кирилла Александрийского. Под именем же Ивы было в обращении послание к Марию Персу, в котором содержались непочтительные отзывы о решении III Вселенского Собора против Нестория. Все три сочинения этих епископов были осуждены на Соборе. Поскольку Феодорит и Ива отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью, то сами они не подверглись осуждению. Феодор Мопсуетский не раскаялся и был осужден. Собор также подтвердил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

VI Вселенский Собор

Собор был созван в 680 году в Константинополе. Он осудил лжеучение еретиков-монофелитов, которые, несмотря на то что признавали во Христе два естества — Божеское и человеческое, учили, что у Спасителя только одна — Божественная — воля. Борьбу с этой распространенной ересью мужественно вели патриарх Иерусалимский Софроний и константинопольский монах Максим Исповедник.

Спустя одиннадцать лет соборные заседания продолжились на Соборе, который получил именование Пято-шестой, так как дополнил деяния V и VI Вселенских Соборов. На нем решались в основном вопросы церковной дисциплины и благочестия. Были утверждены правила, согласно которым должна управляться Церковь: восемьдесят пять правил святых апостолов, правила шести Вселенских и семи Поместных Соборов, а также правила тринадцати отцов Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами VII Вселенского Собора и еще двух Поместных Соборов и составили так называемый Номоканон — книгу церковных канонических правил (по-русски — «Кормчая книга»).

Этот собор также получил название Трулльского: он проходил в царских палатах, именуемых Трулльскими.

VII Вселенский Собор

Он проходил в 787 году в городе Никее. Еще за шестьдесят лет до Собора возникла иконоборческая ересь при императоре Льве Исавре, который, желая облегчить магометанам переход в христианство, решил отменить почитание святых икон. Ересь продолжалась и при последующих императорах: его сыне Константине Копрониме и внуке Льве Хазаре. VII Вселенский Собор был созван для осуждения ереси иконоборчества. Собор определил почитать святые иконы вместе с изображением Креста Господня.

Краткие церковно-исторические сведения

Отцы, учители церкви и церковные писатели первого тысячелетия, упоминаемые в данной книге

Время их жизни и деятельность (указаны по годам их кончины). До Миланского эдикта

Свящ.-муч. Климент, третий еп. Римский 101

Свящ.-муч. Игнатий Богоносец, ап. Антиохийский 107

Свящ.-муч. Поликарп, кп. Смирнский 167

Свящ.-муч. Ириней, еп. Лионский 202

(Тит Флавий) Климент, пресв. Александрийский около 220

Тертуллиан, пресв. Карфагенский около 223

Ориген, уч. Александрийский 254

Свящ.-муч. Киприан, еп. Карфагенский 258

После Миланского эдикта (313 г.)

Евсевий, еп. Кессарийский (автор Церковной истории) 340

Св. Афанасий Великий, еп. Александрийский 373

Св. Василий Великий, еп. Кесарии Кападокийской 379

Св. Кирилл, еп. Иерусалимский 386

Св. Григорий Богослов, Назианзин, арх. Константинопольский 390

Преп. Макарий Великий, Египетский 390

Св. Амвросий, ап. Медиоланский 397

Св. Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский 407

Блаж. Августин, еп. Иппонский 430

Св. Кирилл, еп. Александрийский 444

Св. Феодорит, еп. Кирский 458

Преп. Симеон, Новый Богослов около 1120

Вселенские Соборы

Первый (Никейский 1-й) – 325 г., по поводу ереси Ария – при архиеп. Константинопольском Митрофане, Римском папе Сильвестре, императоре Константине Вел., число отцов – 318.

Второй (Константинопольский 1-й) – 381 г., по поводу ереси Македония – при архиеп. Константинопольском Григории Богослове, папе Дамасе, импер. Феодосии Великом. Число отцов – 150.

Третий (Ефесский) – 431 г., по поводу ереси Нестория (ереси Феодора еп. Мапсуетского, поддержанной Несторием, архиеп. Константинопольским); при архиеп. Кирилле Александрийском, папе Целестине, импер. Феодосии Малом. Число отцов – 200.

Четвертый (Халкидонский) – 451 г., по поводу ереси монофизитов (Евтихия, константиноп. архимандрита, Диоскора, еп. Александрийского, и др.); при патр. Константиноп. Анатолии, папе Льве Вел., импер. Маркиане. Число отцов – 630.

Пятый (Константиноп. 2-й) – 553 г., по вопросу «о трех главах,» связанному с осужденной на третьем Вселенском соборе ересью Феодора Мапсуетского и Нестория; при архиеп. Константиноп. Евтихии, папе Виргилии, импер. Иусиниане Вел. Число отцов – 165.

Шестой (Константиноп. 3-й) – 680 г., по поводу ереси монофелитов; при патр. Контантиноп. Георгии, папе Агафоне, импер. Константине Погонате. Число отцов – 170.

Седьмой (Никейский второй) – 787 г., по поводу ереси иконоборцев; при патр. Константине Тарасии, папе Адриане, имп. Константине и имп. Ирине. Число отцов – 367.

Ереси, волновавшие христианскую Церковь в первое тысячелетие

Даже самый краткий обзор еретических движений в христианстве (от первых дней бытия Церкви) полезен тем, что он показывает, насколько разнообразны, рядом с общецерковным кафолическим учением и с «правилом веры» отклонения от истины, принимавшие очень часто резко наступательный характер и вызывавшие тяжелую борьбу внутри Церкви. В первые три века христианства ереси распространяли свое влияние на сравнительно небольшие территории; но с 4-го века некоторые из них захватили около половины империи и вызвали огромное напряжение сил Церкви, вовлекая ее на борьбу с ними; притом, когда постепенно одни ереси угасали, на их место возникали другие. И если бы Церковь оставалась равнодушной к этим отклонениям, то, что стало бы (рассуждая по-человечески) с христианской истиной? Но Церковь, при помощи посланий епископов, увещаний, отлучений, поместных и областных соборов, а с 4-го века – Вселенских соборов, иногда при содействии, иногда при противодействии государственной власти вынесла из борьбы непоколебимым «правило веры,» сохранила неповрежденным Православие. Так было в первом тысячелетии.

Второе тысячелетие не изменило положения вещей. Отклонений от христианской истины, разделений и сект появилось гораздо больше, чем в первом тысячелетии. Некоторые течения, враждебные Православию, отличаются не меньшей страстностью прозелитизма и вражды к Православию, чем это наблюдалось в эпоху Вселенских соборов. Это говорит о том, как необходимо быть бдительными в хранении Православия. Особой бдительности в оберегании догматов требует ныне вышедший из кругов внецерковного христианства, неприемлемый для Православной Церкви, ложный путь для достижения доброй цели – пренебрежение догматической стороной христианской веры для осуществления единства всего христианского мира.

1–3 вв. Иудействующие

Евиониты (от имени еретика Евиона или от евр. слова «евион» – бедный) считали Иисуса Христа пророком, подобным Моисею и требовали от всех христиан строгости в исполнении закона Моисеева; на христианское учение смотрели, как на дополнение к закону Моисея.

Назореи веровали в Божество Иисуса Христа, но настаивали на исполнении Моисеева закона христианами из иудеев, не требуя этого от не иудеев христиан (умеренные евиониты).

Евиониты-гностики. Учение их возникло из учения иудейской секты ессеев, живших за Мертвым морем (раскопки в Кумране), объединенного с элементами христианства и гностицизма. Ессеи считали себя хранителями чистой религии, открытой Адаму, но впоследствии затемненной иудейством. Ев.-гностики признавали восстановление этой религии Христом, как носителем Божественного Духа; элемент гностический выражался во взгляде их на материю, как на злое начало, и в проповеди сурового аскетизма.

Гностицизм

В основе гностических систем лежат идеи создания высшего религиозно-философского знания, путем объединения греческой философии и философии ученого Александрийского иудея Филона с восточными религиями, особенно, с религией Зороастра. Таким путем гностики вырабатывали разнообразные системы, предполагавшие безусловное решение всех вопросов бытия. Метафизическим построениям они придавали фантастические символические формы. Познакомившись с христианством и даже приняв его, гностики не оставили своих фантастических построений, пытаясь соединить их с христианством. Так возникли многочисленные гностические ереси в христианской среде.

Гностики апостольского века

Симон волхв, пользуясь приемами магии, выдавал себя «за кого-то великого» ( Деян. 8:9 ) – «высшего Эона,» в гностическом смысле. Его называют родоначальником всех еретиков.

Керинф, александриец; его учение – смесь гностицизма с евионитством. Жил некоторое время в Эфесе, когда там пребывал ап. Иоанн Богослов.

Докеты признавали только призрачное человечество во Христе, так как считали плоть и материю, вообще, злом. Их обличал ап. Иоанн Богослов в своих посланиях.

Николаиты (Апокалипсис 2:14–15) исходя из гностических требований умерщвления плоти, допускали распутство.

В послеапостольское время

Гностики Александрийские (Василид сириец и иудей Валентин и их последователи), исходя из дуализма, или признания двух начал бытия, считали материю началом недеятельным, косным, мертвым, отрицательным началом, в то время, как

Гностики Сирийские, принимая тот же дуализм, признавали материю деятельным началом зла (в религии Зороастра – «Ариман»). К этому направлению принадлежал и Тациан, бывший ученик св. Иустина Философа, проповедовавший строгий аскетизм. Отпрыском сирийских гностиков были антиномисты, допускавшие распущенность ради ослабления и умерщвления начала зла – плоти, материи.

Маркиониты (по имени Маркиона, сына сирийского епископа, предавшего своего сына отлучению за гностицизм). Создатель ереси, Маркион, учил, что миром управляет, с одной стороны, благой Бог, начало духовное, а с другой стороны – сатана, как властитель материи. В Иисусе Христе, по учению Маркиона, сошел на землю Сам благой Бог, принявший на Себя призрачное тело. Маркиониты учили о недоступности познания Бога. Ересь держалась до 6-го столетия.

Карпократ и его последователи умаляли Божество Иисуса Христа. Его секта – одна из многочисленных «антиномистических» сект – отрицателей нравственного закона – – закон, ограничивающий свободный дух).

Манихейство

Манихейская ересь, подобно гностицизму, представляла собой смесь элементов христианства с началами религии Зороастра. По учению Манеса, давшего начало этой ереси, борьба в мире начал духа и материи, добра и зла, света и тьмы составила историю неба и земли, в которой проявилась деятельность: а) животворного Духа, б) бесстрастного Иисуса и в) страждущего Иисуса – «Души мира.» Иисус бесстрастный, сойдя на землю, принял только вид человека (докетизм), учил людей и обетовал пришествие Утешителя. Обещанный Утешитель явился в лице Манеса, очистил извращенное людьми учение Иисуса и открыл Царство Божие. Манес проповедовал строгий аскетизм. Обвиненный в искажении религии Зороастра, Манес был убит в Персии. Ересь эта распространялась преимущественно в Западной половине Римской империи и была особенно сильна в 4м и 5м веках.

Ересь антитринитариев

Эта ересь, носившая также название монархиан, возникла на почве философского рационализма; еретики не признавали учения о трех Лицах в Боге. Она имела две ветви: динамитов и модалистов.

1) Динамиты ложно учили, что Сын Божий и Дух Божий есть Силы Божественные. (К ним принадлежал Павел Самосатский, еп. в Антиохии, 3-й век).

2) Модалисты, вместо учения о Троичности Лиц, ложно учили об откровении Бога в трех последовательных формах; их называли также патрипассианами, так как они приводили мысль о страданиях Бога Отца. (Видным представителем этой ереси был Савеллий, б. пресвитер Птолемаидский, в Египте).

Монтанизм

Имя этой ереси дал Монтан, неученый человек, вообразивший себя Параклитом (Утешителем). Жил во втором веке. В противоположность антитринитариям, монтанисты требовали полного подчинения разума велениям веры. Другими отличительными чертами их были строгость аскетизма и отвержение «падших» в гонениях. Аскетический дух монтанистов расположил к ним ученого пресвитера карфагенского Тертуллиана, который присоединился к ним, хотя закончил жизнь, несколько отойдя от этой ереси. Склонялись к монтанизму и Римские епископы Елевферий и Виктор. Монтанисты признавали учение о тысячелетнем земном царстве Христа (хилиазм).

(Учение хилиазма держались, кроме монтанистов, и некоторые другие ереси, как напр., евиониты. Склонны были к этому учению и некоторые учители Церкви до 2-го Вселенского собора, на котором хилиазм был осужден).

4–9 вв. Арианство

Арианская ересь, долго и сильно волновавшая Церковь, имела своим первоначальным виновником александрийского пресвитера Ария. Арий, родившийся в Ливии и бывший слушателем богословской Антиохийской школы, избегавший всякой отвлеченности в истолковании догматов веры (в противоположность созерцательному духу и мистической склонности школы Александрийской), чисто рассудочно истолковывал догмат о воплощении, опираясь на понятие о Едином Боге, и стал ложно учить о неравенстве Сына Божия с Отцом и о тварной природе Сына. Его ересь захватила Восточную половину империи и, несмотря на осуждение на первом Вселенском соборе, держалась почти до конца 4-го столетия. После первого Вселенского собора продолжали и развивали арианство:

Аномеи, или строгие ариане,

Аэций, бывший диакон Антиохийской церкви, и

Евномий, бывший до отлучения епископом Кизикским. Аэций и Евномий довели арианство до последних еретических выводов, развив учение о иной природе Сына Божия, не подобной природе Отца.

Ересь Аполлинария Младшего

Аполлинарий Младший – ученый человек, бывший епископ Лаодикийский (с 362 г.). Он учил, что богочеловечество Христа имело в себе не полную человеческую природу – признавая трехсоставность природы человека: дух, неразумную душу и тело, он утверждал, что во Христе только тело и душа человеческая, но Ум – Божественный. Большого распространения эта ересь не имела.

Ересь Македония

Македоний, епископ Константинопольский (около 342 г.), ложно учивший о Святом Духе в смысле Ариевом, а именно, что Святой Дух есть служебное творение. Его ересь осуждена на втором Вселенском соборе, который по поводу этой ереси и был созван.

(На втором Вселенском соборе были преданы также анафеме ереси евномиан, аномеев, евдоксиан (ариан), полуариан (или духоборцев), савеллиан и др.).

Пелагианство

Пелагий, родом из Британии, мирянин, аскет (нач. 5-го в) и Целестий пресвитер отрицали наследственность Адамова греха и переход вины Адама на его потомков, считая, что каждый человек рождается невинным и только, благодаря нравственной свободе, легко впадает в грех. Пелагианство осуждено на третьем Вселенском соборе вместе с несторианством.

Несторианство

Ересь названа по имени Нестория, бывшего архиеп. Константинопольского. Предшественниками Нестория по лжеучению были, Диодор, учитель Антиохийской богословской школы и Феодор, еп. Мопсуетский (ум. 429 г.), учеником которого был Несторий. Таким образом, эта ересь вышла из Антиохийской школы. Феодор Мопсуетский учил о «соприкосновении» двух природ во Христе, а не соединении их при зачатии Слова.

Еретики именовали Пресвятую Деву Марию Христородицею, а не Богородицею. Ересь осуждена на третьем Вселенском соборе.

Ересь Монофизитов, или ересь Евтихия

Ересь монофизитов возникла в среде александрийских монахов и была реакцией на несторианство, умалявшее Божественную природу Спасителя. Монофизиты считали, что человеческая природа Спасителя была поглощена Его Божественной природой, и потому признавали во Христе только одну природу.

Кроме престарелого константиноп. архимандрита Евтихия, давшего начало этому неправославному учению, ее защищал Диоскор, архиеп. александрийский, насильственно проводивший ересь эту на одном из соборов, благодаря чему сам собор получил название разбойничьего. Ересь осуждена на четвертом Вселенском соборе.

Ересь Монофелитов

Монофелитство было смягченной формой монофизитства. Признавая две природы во Христе, монофелиты учили, что во Христе одна воля, а именно, воля Божественная. Сторонниками этого учения были некоторые, впоследствии подвергшиеся отлучению константинопольские патриархи (Пирр, Павел, Феодор). Поддерживал его Гонорий, папа Римский. Учение это отвергнуто, как ложное, на шестом Вселенском соборе.

Иконоборчество

Иконоборчество было одним из самых сильных и продолжительных еретических движений. Иконоборческая ересь началась в первой половине 8-го века и продолжала волновать Церковь больше ста лет. Направленная против почитания икон, она затрагивала и другие стороны веры и церковного устройства (напр., почитание святых). Тяжесть этой ереси усиливалась тем, что в ней энергично содействовал ряд византийских императоров из соображений внутренней и внешней политики. Эти императоры относились также враждебно и к монашеству. Ересь осуждена на седьмом Вселенском соборе в 787 г., а окончательное торжество Православия совершилось в 842 г. при константинопольском патриархе Мефодии, когда был установлен день «Торжества Православия,» соблюдаемый Церковью и доныне.

Несколько слов об авторе Протопресвитере о. Михаил Помазанский

Протопресвитер Михаил Помазанский – один из величайших богословов нашего времени – родился 7 ноября 1888 г. (в канун Архистратига Михаила), в селе Корысть Ровенского уезда Волынской губернии. Родители его происходили из потомственных священнических семейств. Девяти лет о. Михаил был отдан в Клеванское Духовное Училище. По окончании Училища о. Михаил поступил в Волынскую Духовную Семинарию в Житомире, где на него обратил особое внимание Владыка Антоний Храповицкий.

С 1908 г. по 1912 г. о. Михаил учился в Киевской Духовной Академии. В 1918 г. женился на Вере Ф. Шумской, дочери священника, которая стала его верной и неразлучной спутницей. С 1914 г. по 1917 г. о. Михаил преподает церковно-славянский язык в Калужской Духовной Семинарии. Революция и последовавшее закрытие духовных школ вернули его на родину на Волынь, которая тогда входила в состав Польши. С 1920 г. по 1934 г. о. Михаил преподавал в Ровенской русской гимназии. В те же годы он сотрудничал в церковных издательствах. В 1936 г. он принимает священство и причисляется к клиру Варшавского Собора первым помощником протопресвитера. Эту должность он занимал до 1944 г. После окончания войны о. Михаил четыре года прожил в Германии.

В 1949 г. он прибыл в Америку и был назначен преподавателем Свято-Троицкой Духовной Семинарии в Джорданвилле, где преподавал греческий и церковно-славянские языки и Догматическое Богословие. Перу о. Михаила принадлежит ряд брошюр и множество статей в «Православной Руси,» «Православной Жизни» и журнале «Православный Путь.» Большая часть этих статей вошла в сборники «О жизни, о вере, о Церкви (два тома, 1976) и «Бог наш на небеси и на земли вся, елика восхоте, сотворити» (1985). Но наибольшей известностью пользуется переиздаваемое ныне «Православное Догматическое Богословие» (1968 и в 1994 – англ. Перевод), которое стало основным учебником во всех семинариях Америки. Скончался о. Михаил 4 ноября 1988 г.

Вам может быть интересно:

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»