чем отличаются иконы богородицы

Виды икон Божией Матери и их названия, отличия и значение образов

За всю историю было написано более восьмисот разновидностей иконы Божией Матери. Самые первые из них принято приписывать евангелисту Луке. Наиболее ранние изображения Богородицы были найдены в римских катакомбах, их относят ко второму и третьему векам нашей эры. Давайте рассмотрим наиболее известные вариации икон Пресвятой Девы Марии и разберемся в их происхождении и значениях.

Разновидности православных икон Пресвятой Богородицы с названиями

В русском православном календаре насчитывается около двухсот шестидесяти чтимых икон Богородицы. Общее же число изображений Божьей Матери насчитывает порядка восьмисот шестидесяти икон. Давайте рассмотрим несколько наиболее известных разновидностей изображений Пресвятой Девы Марии.

Казанская

Является одним из самых распространенных изображений Богоматери. Сама Божья Матерь изображена по плечи полубоком, а на ее руке восседает Младенец Иисус. Их взгляды направлены на молящегося. Этой иконой принято благословлять молодоженов к венчанию, ее вешают возле детских кроваток.

Неупиваемая чаша

Чудотворная икона, известная с конца девятнадцатого столетия. По преданию, этот образ Божьей Матери явился миру, как источник помощи людям, страдающим от алкоголизма. На изображении присутствует сама Богоматерь, а впереди нее – младенец Иисус Христос, стоящий в чаше. Первоначальный образ был утерян в двадцатых годах прошлого века.

Феодоровская

Одно из ранних изображений, написанных, согласно преданию, евангелистом Лукой. На месте явления был построен монастырь во имя Нерукотворного Спаса. На иконе изображена Божья Матерь, к щеке которой прильнул обнимающий ее младенец. На обратной стороне изображался образ святой мученицы Параскевы Пятницы, покровительницы свадеб.

Державная

Изображение было найдено впервые во времена Февральской и Октябрьской революций в подвале Вознесенской церкви села Коломенского. Является основной святыней русских монархистов. По преданию, считается символом того, что падение монархии было послано русскому народу в качестве наказания за грехи.

Владимирская

Согласно преданию, написана Лукой во время жизни Девы Марии, на столе, за которым принимали трапезу Иисус Христос с Богородицей и праведным Иосифом. Изображение находилось в Палестине до середины пятого века нашей эры, после чего икону перевезли в Константинополь. В двенадцатом веке копия была отправлена в Киев.

Тихвинская

Еще одна из ранних икон, приписываемых Луке. Находилась в Константинополе до четырнадцатого века, после чего исчезла. Летописи гласят, что в то же время она явилась рыбакам на Ладожском озере возле города Тихвина.

Троеручица

Представляет собой образ Богородицы с младенцем на правой руке. Под правой рукой изображается человеческая кисть. Традиционно третью руку принято считать принадлежащей Богоматери.

Нечаянная радость

Написана под влиянием рассказа Дмитрия Ростовского о чудесном видении грешника, где говорится о человеке, который молился иконе Божьей Матери, а после шел на преступление. Однажды он увидел образ движущимся. Язвы Христа открылись, из них полилась кровь. Грешник просил помиловать его. Изображение повторяет сюжет рассказа – в левом нижнем углу помещают человека, молящегося перед образом Девы Марии с младенцем, в разорванной одежде и с язвами.

Блаженное чрево

На иконе изображается Богоматерь, сидящая на подушке, с младенцем на руках, который прильнул к ее груди. Изображение имеет черты итальянской живописи, из-за чего считается копией с итальянского оригинала.

Благовещение

Посвящена празднику Благовещения. На образе присутствуют Архангел Гавриил и сама Пресвятая Дева Мария. Описывает событие, рассказанное в Евангелие от Луки, когда Господь послал Архангела Гавриила с благой вестью, что Марии суждено стать матерью Спасителя рода человеческого.

Благодатное небо

Основной смысл изображения – прославление Божьей Матери, как Царицы Небесной. Ее прообразом являлась икона «Жена, облеченная в солнце». Образ Жены принято толковать, как символ Христианской Церкви.

Всех скорбящих радость

Здесь Богоматерь изображена в окружении бедствующих людей и ангелов, которые от ее имени совершают благие деяния. Является символом заступничества всех бедных, голодных, больных людей.

Воспитание

Здесь Богородица изображается с младенцем Христом, сидящем на ее левой руке. Правая рука Иисуса простирается к лику Девы Марии. Оригинальный образ находился в Казанском соборе до 1917-го года, после чего был утерян вследствие разрушения храма.

Живоносный источник

По преданию, явление иконы произошло в пятом веке, в Константинополе, в роще рядом с Золотыми Воротами. В этой роще находился святой источник, издавна прославленный чудесами.

Избавительница

Икона приобрела свою известность в семнадцатом веке, когда одна из греческих провинций, благодаря молитвам, избавилась от нашествия саранчи. Чудеса, исходящие от этого образа, привлекли множество паломников, что тяготило хранителя святыни Мартиниана.

Образ Избавительницы вез в поезде Александр Третий, когда ехал с семьей с отдыха. Поезд попал в катастрофу, но царская семья чудом была спасена.

Ключ Разумения

Здесь Богородица изображается в полный рост, а в нижней части образа присутствует ключ. Является символом разума и знаний. Перед образом совершаются молебны перед началом обучения детей, а также в случае, если у детей наблюдается задержка умственного развития.

Млекопитательница

Богородица кормит грудью младенца Христа. Иногда изображается в короне и с ангелами. Образу молятся за здоровье младенцев и с просьбами послать побольше грудного молока.

Неувядаемый цвет

Дева Мария с младенцем на правой руке и с белой лилией в левой. Символизирует неувядаемый свет непорочности Пречистой Девы.

Отрада

Один из ранних образов, считающийся нерукотворным. Происхождение связывают с чудесным спасением сына Феодосия Великого – Аркадия, который упал в воду с парусника вблизи монастыря, расположенного на Святой Горе Афон.

Помощница в родах

Икона, которой традиционно молятся женщины с просьбой о рождении детей и благополучных родах. Находится в Храме Спаса Преображения на Болвановке и в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре.

Самонаписавшаяся

Икона из афонского скита Иоана Предтечи. Имеет такое название в связи с тем, что, по преданию, художник, писавший ее, никак не мог успешно закончить над ней работу и отложил на утро, уйдя молиться. После чего утром обнаружил изображение полностью готовым.

Скоропослушница

Молитвы этой иконе помогают в непонятных ситуациях и недоумении. Скоропослушница – символ помощи в трудной ситуации, когда срочно нужно уладить дела или решить какие-то вопросы.

Утоли моя печали

Богородица держит младенца Христа правой рукой. В руках у него свиток с посланием к людям. Образ является символом избавления от болезней и душевных мук.

Целительница

Известна благодаря чудесным случаям излечения людей, молившихся перед этой иконой. Является символом исцеления от болезней.

Семистрельная

Богородица здесь изображена пронзённой семью стрелами. Сходна с иконой «Умягчение злых сердец», с тем отличием, что стрелы располагаются по обе стороны от Девы Марии. Было множество свидетельств чудес, сотворенных образом, таких как исцеление от болезней и душевных мук.

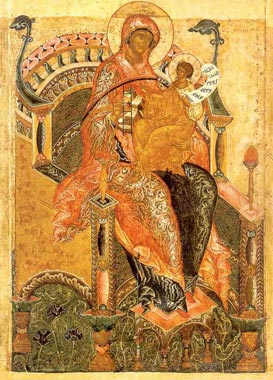

Всецарица

Данный образ является наиболее сильным для молитв во спасение от неизлечимых заболеваний, в том числе онкологии. Помимо этого, икона защищает от злого колдовства. Молитвы перед Всецарицей помогают избавиться от пагубных зависимостей.

Достойно есть

Обращение к этой иконе способно отпустить самые тяжелые грехи при условии, что молящийся раскаивается за свою вину. Избавляет ум и душу от греховных убеждений.

Знамение

Изображение сидящей Богородицы, поднимающей свои руки в молитве. На ее груди изображен младенец Иисус Христос на фоне круглого щита. Является одной из древнейших икон Православной Руси.

Иверская

Символ взятия Девой Марией всего человеческого рода под свое заступничество.

Взыскание погибших

Икона, посвященная родителям, молящимся за своих детей, символ утешения родительской скорби. Перед ней принято молиться за здоровье близких, с кем неизбежна долгая разлука.

Четыре типа образов святой

Существуют четыре основные разновидности изображения Девы Марии.

Первая разновидность иконографии – Знамение или Оранта. Богоматерь здесь представлена молящейся, возносящей руки к небу, на груди – красивый медальон с изображением Христа.

Второй тип – Одигитрия. Дева Мария стоит полубоком, а на одной ее руке восседает младенец Иисус. Обычно Богоматерь изображается по пояс, но есть иконы, которые отличаются оплечной композицией. К этому типу относят большинство старинных образов, приписываемых евангелисту Луке.

Третья разновидность – Умиление. Богоматерь склоняется головой к младенцу, а тот обнимает ее за шею.

Четвертый тип – Акафистный. К нему относят иконы, которые не вошли в первые три типа, в том числе редкие экземпляры, на которых не присутствует младенец Иисус.

Значение богородичных икон

Каждая из икон Богородицы означает что-то свое, и каждая является определенным символом. Каждый из образов призван разрешить ту или иную жизненную ситуацию, с которой молящийся обращается к Матери Божьей.

История происхождения первых икон

Первые изображения чудотворного лика Девы Марии приписывают авторству евангелиста Луки. Он считается одним из первых иконописцев в православной и католической традиции. По преданию, он был послан в составе семидесяти апостолов Христа на землю еще при его жизни. Происходил родом из греческой среды и был одним из авторов Нового Завета. Им были написаны первые образы Девы Марии и апостолов Петра и Павла.

Элементы иконографии

На большинстве образов Дева Мария изображается с младенцем – Иисусом Христом, сидящем на ее правой, реже – на левой руке. Взгляды направлены на молящегося и, в зависимости от конкретной разновидности, могут выглядеть спокойными либо уставшими от человеческих грехов.

На Богородице традиционно надет мафорий – одежда замужних женщин. Звезды на одеянии одновременно означают непорочность и являются символом Святой Троицы. Над головой Девы Марии присутствует нимб.

На иконографических изображениях присутствуют надписи: «MR OU» и «IС ХС», что означает имена «Матерь Бога» и «Иисус Христос» соответственно. В варианте икон Оранта Иисус изображается на медальоне Девы Марии, а сама Пресвятая Дева изображена стоя, с вознесенными в молитве руками.

Молитвы

Молитв к Пресвятой Божьей Матери так же много, как и разновидностей ее изображений. Принято считать, что неважно, какой именно иконе вы молитесь, так как молитва обращена не к конкретному образу, а к святому, на нем изображенному.

Самое главное – молитва должна быть искренней, идти от сердца и нести в себе исключительно благородные намерения. Вот некоторые из основных, часто используемых молитв.

Первая

«Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь».

Вторая

«Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой! Среди женщин Ты самая благословенная. Благословен Плод Твоего чрева, потому что Ты родила Спасителя душ наших».

Третья

«Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь».

filaretuos

filaretuos

Реалии нашей жизни

Друзья и враги

Особенности икон Богородицы

Отличительная особенность Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, «пяточка».

Отличительной особенностью извода Богоматери Тихвинской является легкий разворот матери, младенец также изображается вполоборота с необычно согнутой ногой и пяткой, развернутой наружу.

Отличительной особенностью иконы «Утоли моя печали» является изображение Божией Матери с младенцем на руках, с рукой, подпирающей щеку.

«Скоропослушница» представляет из себя традиционный образ Богородицы с младенцем Иисусом на руках, однако для этой иконы характерна особенность: правая пяточка младенца обращена к молящимся.

Отличительными особенностями Казанской иконографии являются фронтальное положение благословляющего Младенца и изображение Божией Матери так, что Её указывающей на Младенца руки не видно.

Отличительной особенностью Донской иконы являются обнажённые до колен ножки Богомладенца, которые поставлены на запястье левой руки Богородицы.

Из икон типа «Умиление» (или Елеус) наиболее распространены :

Владимирская икона Божией Матери,

Донская икона Божией Матери,

икона «Взыграние младенца»,

икона «Взыскание погибших»,

икона «Достойно есть»,

Игоревская икона Божиеи Матери,

Касперовская икона Божиеи Матери,

Корсунская икона Божиеи Матери,

Почаевская икона Божиеи Матери,

Толгская икона Божиеи Матери,

Феодоровская икона Божиеи Матери,

Ярославская икона Божиеи Матери.

«Одигитрия» в переводе с греческого означает «Путеводительница».

Среди чудотворных икон этого типа наиболее известными являются:

Влахернская икона Божиеи Матери,

Грузинская икона Божиеи Матери,

Иверская икона Божиеи Матери,

Казанская икона Божиеи Матери,

Козелыцанская икона Божиеи Матери,

Смоленская икона Божиеи Матери,

Тихвинская икона Божиеи Матери,

Ченстоховская икона Божиеи Матери.

Самые известные образы, это:

Царица неба и земли: почему существует так много икон Богородицы?

Иконы Богородицы – Православная Церковь почитает многие: Казанскую, Владимирскую, Иверскую и многие другие. Так почему их так много? Об этом наша статья!

Иконы Богородицы

Почему так много икон Богородицы?

Разнообразие икон Богородицы поражает воображение. Число почитаемых икон, по подсчетам специалистов, достигает семисот. Откуда взялось такое множество образов и как в них ориентироваться, «НС» объяснила искусствовед Ирина ЯЗЫКОВА, заведующая кафедрой христианской культуры в Библейско-богословском институте Святого апостола Андрея, автор книг о русской иконе.

Особое покровительство

В истории христианства есть страны и народы, которые ощущали свою тесную связь с Богородицей. В их числе, например, Грузия — по Преданию, эта земля выпала Деве Марии по жребию для проповеди, и Божия Матерь навсегда обещала Грузии свое покровительство. На Афоне Богородица почитается игуменьей Святой горы. В Западной Европе Она именовалась Королевой Польши. А в Средние века Ливония (часть Латвии) называлась «Терра Мариана» — земля Марии.

Но все-таки на Руси Богородицу почитали особо. Одна из первых церквей в Киеве — Десятинная, построенная еще при князе Владимире, была посвящена Богородице (празднику Успения). В XII веке князь Андрей Боголюбский даже ввел в русский церковный календарь новый праздник — Покров Пресвятой Богородицы, официально обозначив тем самым идею покровительства Божией Матери русской земле. За десять веков христианской культуры в России написано множество гимнов Божией Матери и создано потрясающее количество икон, многие из которых прославились как чудотворные, многие были свидетелями и участниками русской истории. Яркий тому пример — Владимирская икона Богородицы, которая сопровождала Россию на протяжении всей ее истории.

Согласно восточно-христианской традиции Богородицу принято изображать в вишневом мафории (плате), синей тунике и голубом чепце. На мафории обычно изображаются три золотые звезды — символ девства «до Рождества, в Рождестве и по Рождестве» и символ Святой Троицы. Во многих иконах фигура Богомладенца закрывает собой одну из звезд, символизируя тем самым Воплощение второй ипостаси Святой Троицы — Бога Сына. Кайма на мафории — знак Ее прославления. Например, на мафории Богоматери Донской исследователи увидели надпись и расшифровали ее, и в ней действительно прочитывается прославление Богородицы

Икона на Руси была и моленным образом, и книгой, с помощью которой обучаются основам веры, и святыней, и главным богатством, которое передавали в наследство из поколения в поколение. Обилие икон в русских церквях и домах верующих по сей день удивляет иностранцев. Иконы Богородицы тем более любимы, что Ее образ, близкий народной душе, кажется доступнее, ему открывается сердце, может быть, даже легче, чем Христу.

«И при всей доступности этого образа лучшие иконы содержат глубочайший богословский смысл, — говорит искусствовед Ирина ЯЗЫКОВА, заведующая кафедрой христианской культуры в Библейско-богословском институте Святого апостола Андрея. — Образ Богородицы сам по себе столь глубок, что богородичные иконы оказываются одинаково близки и простой неграмотной женщине, в любви своей к Матери Божией принимающей каждую богородичную икону за самостоятельную личность, и интеллектуалу-богослову, усматривающему даже в самых простых каноничных образах сложный подтекст».

Верная лоция

Учение Церкви о Богоматери напрямую связано с христологической догматикой и основано прежде всего на тайне Боговоплощения. «Через иконописный образ Богородицы раскрывается глубина богочеловеческих отношений, — объясняет Ирина Языкова. — Дева Мария дала жизнь Богу в Его человеческой природе — тварь вместила Творца, и через это пришло спасение к Ней и ко всему человеческому роду. Христоцентричность икон Богородицы — также и верная лоция, которая помогает разобраться в море различных иконографий». На большинстве икон Божией Матери Она изображена с Младенцем. Их отношения, представленные на иконе, можно разделить по трем христианским добродетелям — вера, надежда, любовь — и так запомнить три типа иконографии. Итак:

В иконографии, получившей название Знамение или Оранта, Богородица представлена в позе Оранты (греч. «молящаяся») с воздетыми к небу руками, на Ее груди расположен медальон (или сфера) с изображением Спаса Эммануила. Медальон символизирует и небо, как обитель Бога, и лоно Богоматери, в котором воплощается Спаситель. Икона Божией Матери «Знамение». Москва, XVI в.

Вера — иконография, получившая название Знамение или Оранта. Богородица представлена в позе Оранты (греч. «молящаяся»), с воздетыми к небу руками, на Ее груди расположен медальон (или сфера) с изображением Спаса Эммануила. Медальон символизирует и небо, как обитель Бога, и лоно Богоматери, в котором воплощается Спаситель. Христос воплотился через Богородицу, Бог стал человеком — в это мы верим. Самые известные иконы этого типа: Курская-Коренная, Знамение, Ярославская Оранта, Мирожская, Неупиваемая Чаша, Никопея.

Надежда — иконография называется Одигитрия (греч. «путеводительница»). На этих иконах Богородица держит Младенца Христа и на Него показывает рукой, направляя тем самым внимание предстоящих и молящихся к Спасителю. Младенец Христос правой рукой благословляет Мать, а в Ее лице и всех нас, в левой руке держит свернутый свиток — символ Евангелия. Христос сказал о себе: «Я путь, и истина и жизнь» (Ин. 14: 6), а Богородица Та, кто помогает идти по этому пути, — она наша ходатаица, помощница, наша надежда. Самые известные иконы этого типа: Тихвинская, Смоленская, Казанская, Грузинская, Иверская, Пименовская, Троеручица, Страстная, Ченстоховская, Споручница грешных.

Любовь — иконография Умиление или Елеуса — «милующая», как ее называют греки. Это наиболее лиричный из всех типов иконографии, открывающий интимную сторону общения Матери Божией со Своим Сыном. Иконографическая схема представляет фигуры Богородицы и Младенца Христа прильнувшими друг ко другу ликами. Голова Девы Марии склонена к Сыну, а Он обнимает Мать рукой за шею. В этой трогательной композиции заключена глубокая богословская идея: здесь Богородица представлена не только как Мать, ласкающая Сына, но и как символ души, находящейся в близком общении, в любви с Богом. Самые известные иконы этого типа: Владимирская, Донская, Корсунская, Федоровская, Почаевская, Взыскание погибших.

Иконография Умиление или Елеуса – «милующая», как ее называют греки – это наиболее лиричный из всех типов иконографии. Фигуры Богородицы и Младенца Христа представлены прильнувшими друг ко другу ликами. Голова Девы Марии склонена к Сыну, а Он обнимает Мать рукой за шею. «Умиление». Конец XIV в. Благовещенский собор Московского Кремля

Свеча светоприемная

В церковной поэзии Богородица величается «честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим» (почитаемой более херувимов и славной более серафимов), «невестой неневестной» (невестой, не бывшей замужем), «Матерью Света» (Матерью Христа). Византийская гимнография соединила в себе черты пышной восточной поэзии и глубокой греческой метафорики. На Руси в тонкости богословия тогда не слишком вникали, но почитание Богоматери носило не менее высокий и поэтичный характер, чем в Византии. Образ Богородицы обрел черты Заступницы и Ходатаицы, Покровительницы и Утешительницы.

Четвертый тип иконографии Богородицы – акафистный – основан на гимнографии. Ее иконографические схемы строятся по принципу иллюстрирования того или иного эпитета, которым Богородица величается в акафисте или других произведениях. Например, композиция иконы «Богоматерь – Гора нерукосечная» строится по принципу наложения на изображения Богоматери с Младенцем Христом (обычно сидящей на троне) различных символов, иллюстрирующих акафистные эпитеты – ветхозаветные прообразы Богородицы: руно орашенное, лествица Иаковлева, купина неопалимая, свеча светоприемная, гора нерукосечная

Именно на гимнографии, то есть на церковной поэзии, основан последний, четвертый тип иконографии Богородицы — акафистный. Ее иконографические схемы строятся по принципу иллюстрирования того или иного эпитета, которым Богородица величается в акафисте или других произведениях. «Например, композиция иконы “Богоматерь — Гора Нерукосечная”, — рассказывает Ирина Языкова, — строится по принципу наложения на изображения Богоматери с Младенцем Христом (обычно сидящей на троне) различных символов, иллюстрирующих акафистные эпитеты — ветхозаветные прообразы Богородицы: руно орошенное, лествица Иаковлева, купина неопалимая, свеча светоприемная, гора нерукосечная (один из символических образов Богоматери, основанный на ветхозаветном пророчестве Даниила —истолковании сна Навуходоносора о камне (см. Дан 2: 34). Царь видел истукана, разлетевшегося в прах от удара камня, который внезапно сам отвалился от горы. Камень — прообраз Христа, Который разрушит все предшествующие царства, величие которых держалось на богатстве, власти и угнетении. То, что камень без постороннего вмешательства оторвался от горы, стало прообразом рождения Христа от Девы: “Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный отсечеся, Христос…”. Примеров акафистных икон — великое множество (“Неопалимая Купина”, “Нечаянная радость”, “Богоматерь — Живоносный Источник” и прочие), и в большинстве своем это поздние иконографии, созданные не ранее XVI — XVII веков, в тот период, когда богословская мысль теряла свою глубину и оригинальность, и ее направление более разливалось по поверхности, нежели шло вглубь».

В основу сюжета иконы «Неопалимая Купина» положено толкование св. Григорием Нисским и св. Феодоритом видения пророку Моисею горящего и несгораемого тернового куста (купины). Святые богословы трактуют несгораемую купину как символ-прообраз Богоматери-Приснодевы, неопалимо вместившей в себя огненное естество Сын Божия. На илл.: «Неопалимая Купина». Сер. XVI в. Кирилло-Белозерский монастырь

Первообраз

Есть предание о том, что самую первую икону написал апостол Лука, причем есть даже такая иконография, где апостол пишет, а Богородица ему позирует. У историков в этом есть сомнения, но Предание возникло не на пустой почве. «Мы знаем из Нового Завета, что апостол Лука был врачом, образованным человеком, но о том, что он был художником, в Писании не сказано, — говорит Ирина Языкова, — к тому же иконописание как традиция возникло не ранее IV века. Но именно в Евангелии от Луки больше всего говорится о Богородице, и именно апостол Лука создал для нас образ Богородицы. А поскольку Евангелие в древности называли словесной иконой, как и икону называли живописным Евангелием, то в этом смысле можно сказать, что апостол Лука был первым иконописцем, хотя прямо кисточкой по доске, скорее всего, не водил».

Существует еще одно предание о первообразе: когда святые апостолы Петр и Иоанн Богослов проповедовали в Лидде, недалеко от Иерусалима, там был сооружен для новообращенных храм. Придя в Иерусалим, апостолы просили Матерь Божию посетить и Своим присутствием освятить и благословить храм. Пречистая Дева ответила, что будет там с ними. И придя в храм, апостолы увидели на одном из опорных столбов дивной красоты нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. Эта икона — Лиддской Божией Матери — почитается до сих пор. Но, по словам Ирины Языковой, ее действительный исторический путь проследить навряд ли возможно. В научном сообществе самыми ранними изображениями Богородицы считаются жанровые сюжеты из живописи катакомб — сцены Благовещения (катакомбы Прискилы II в.) и сцены Рождества Христова (катакомбы св. Себестьяна III — IV вв.). Но все это скорее протоиконы, первые же иконы в собственном смысле этого слова появляются только после Эфесского собора 431 года, где было утверждено почитание Девы Марии как Богородицы.

Следы истории

Как из четырех типов иконографии могли возникнуть 700 разных икон, каждая из которых обладает своей индивидуальностью, но при этом все еще подходит под описание своего типа? «С первых греческих икон делались списки, — объясняет Ирина Языкова, — они распространились по всему миру и “зажили” своей жизнью. По молитвам верующих перед этими иконами случались чудотворения и исцеления, что и старались запечатлеть, зафиксировать следующие иконописцы, делая новые списки. Они хотели «привязать» икону к своей местности, рассказать реальную историю пребывания этой конкретной иконы на их земле.

Например, третья рука у иконы «Троеручица» добавлена святым Иоанном Дамаскиным в память о чуде, которое случилось с ним самим. Во времена иконоборчества ( VIII в.) за свои сочинения в защиту икон св. Иоанн был подвергнут казни по приказу Дамасского халифа — ему отсекли правую руку. Он молился Богородице перед Ее иконой, и Пречистая восстановила отрубленную руку, так что великий святой и далее мог славить Христа и Божию Матерь в своих писаниях. Потом в знак уважения икону переписывали уже с тремя ручками, и эта иконография закрепилась.

Кровоточащая ранка на щеке «Иверской» — также свидетельство иконоборческих времен, когда икона подверглась нападению отвергавших священные изображения: от удара копья из иконы истекла кровь, что повергло нападавших в ужас. Такую же рану можно видеть и на иконе «Ченстоховской», которая претерпела нападения в XV веке: разбойники, ограбившие Ясногорский монастырь, вывезли и икону. Но лошади, запряженные в обоз с награбленным, встали; разъяренные грабители решили «наказать» икону и ударили по ней мечом — из раны на щеке Богородицы снова истекла кровь. Святотатцы замерли от ужаса, а в это время подоспели монахи и вернули святыню в монастырь.

Рублевы

Новая икона должна родиться изнутри Церкви, соборно. Например, в 1917 году владыка Афанасий Сахаров восстановил праздник Всех святых, в земле Российской просиявших (почему-то он был забыт во время никоновских реформ). Владыка искал иконописца, который бы мог написать икону праздника. Нашел, но не был доволен результатом. И только спустя двадцать лет родилась эта сложнейшая иконография — когда владыка встретил Марию Николаевну Соколову, которую мы теперь знаем как монахиню Иулианию. Владыка Афанасий продумал эту икону богословски, написал службу празднику и передал свое видение иконописцу, и только тогда Мария Николаевна, опираясь на интерпретацию владыки, создала художественный образ богословия праздника».

Не всегда новые иконы бывают безупречны. По словам Ирины Языковой есть две основные ошибки, которые допускают многие современные иконописцы: одни бездумно множат копии, не вкладывая в них свой собственный молитвенный опыт и переживание, а другие, наоборот, пишут совершенно новые образы «от ветра головы своея», нисколько не оглядываясь на церковные традиции.

«Взять, например, современную икону, написанную после гибели подлодки “Курск”, — рассказывает Ирина Языкова. — Художник воспользовался древней иконографией Курской иконы — в центре Богородица, вокруг которой изображены пророки. Но только он вокруг Божией Матери написал погибших моряков! Это же полное непонимание сути, икона — это не мемориальная доска, где написаны имена погибших и тем более их портреты. Икона — это окно в невидимый мир. Икона — это прежде всего лик, это общение. Мы можем поминать этих людей, но пока они не канонизированы — мы не можем молиться перед ними. Таким образом, художник создал светское нецерковное произведение.

Но вместе с тем я уже больше двадцати лет наблюдаю за творчеством нескольких современных мастеров, которые, как мне кажется, работают очень серьезно, творчески. С одной стороны — канонично, с другой — Дерзновенно. И я, зная их жизнь, понимаю, что они имеют на это право. Один иконописец мне как-то сказал, что икона — это путь, и она сама тебя ведет. Он занялся иконописью в 16 лет, много копировал в период ученичества, и первые его работы были очень скованные, но он писал-писал-писал, жил церковной жизнью, а потом взял и написал чудотворную икону «Неупиваемая чаша». Этот образ сейчас известен во всем мире. Это воссозданная иконография, которую написал наш современник, Александр Соколов. В ее основу был положен некогда существовавший в Серпуховском монастыре, но утраченный в двадцатые годы образ, от которого остались только списки и словесное описание. Все думают, что это древняя икона, потому что она чудотворная. Но есть свои Рублевы и в наше время!»

filaretuos

filaretuos