что такое хиазма в головном мозге

Глиома головного мозга: симптомы и лечение

Глиома головного мозга представляет собой наиболее часто встречающийся вид опухоли, растущий из глиальной ткани, которую составляют вспомогательные клетки нервной системы. На долю глиом приходится около 60% всех опухолей, локализованных в головном мозге. Название разновидностей глиом – астроцитом, эпендимом и других происходит от названия клеток, образующих опухоль.

Услуги по диагностике и лечению глиомы головного мозга предлагает ведущий многопрофильный медицинский центр Москвы – Юсуповская больница. Положительные результаты лечения достигаются благодаря высокому профессионализму врачей центра онкологии и передовым технологиям, которые применяются для борьбы с опухолями головного мозга.

Классификация

Степени

Существует классификация ВОЗ, согласно которой глиомы подразделяются на четыре степени:

Симптомы

Симптоматика глиомы головного мозга зависит от локализации опухоли, её размеров, она состоит из общемозговых и очаговых симптомов.

Наиболее часто глиома головного мозга проявляется упорными и постоянными головными болями, при которых у больных возникает тошнота и рвота, после которой не наступает облегчение, а также судорожным синдромом.

Помимо этого, в зависимости от того, какой отдел мозга поражен глиомой, у больных нарушается речь, ослабевают мышцы, может наблюдаться появление парезов и параличей рук или ног, лица и других частей тела. Может нарушаться зрительная или осязательная функция, координация походки и движений.

Может измениться психика, часто отмечается развитие поведенческих расстройств. Кроме того, у больных с глиомами мозга нарушается память и мышление. Вследствие нарушения циркуляции ликвора развивается внутричерепная гипертензия и гидроцефалия.

Диагностика

Диагностика глиомы головного мозга основывается на результатах тщательного неврологического обследования и других специальных диагностических исследований.

В первую очередь врач центра онкологии Юсуповской больницы проводит оценку состояния рефлексов и кожной чувствительности, двигательной функции конечностей. При наличии жалоб больного на ухудшение зрительной функции ему назначается консультация врача-офтальмолога.

Нервно-мышечная система оценивается с помощью инструментальных методов диагностики – электромиографии и электронейрографии. Кроме того, проводится люмбальная пункция, позволяющая выявить атипичные клетки в цереброспинальной жидкости. Данное исследование применяют также для проведения вентрикулографии и пневмомиелографии.

Огромное значение в диагностике опухолей мозга имеют современные методы визуализации, обеспечивающие получение послойного изображения тканей головного мозга. К ним относят компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ). Данные исследования считаются довольно безопасными и очень информативными, с их помощью определяется локализация, размер, форма и структура новообразования.

Для определения смещения срединных структур головного мозга проводится ультразвуковое исследование мозга (М-эхо).

Дополнительно может быть назначено проведение церебральной контрастной ангиографии (рентгеновского исследования сосудов мозга), электроэнцефалографии, сцинтиграфии и ПЭТ.

Лечение

Как любое злокачественное опухолевое образование, глиома головного мозга лечится тремя основными методами, которые используются в современной онкологии, – с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии (в том числе радиохирургии) и химиотерапии.

Золотым стандартом лечения глиомы головного мозга является хирургическое лечение. При условии операбельности опухоли проводится операция по удалению новообразования.

До операции и после неё проводится лучевая терапия. При неоперабельных опухолях (если глиома локализована в труднодоступном месте) данный метод применяется как отдельный. На сегодняшний день традиционную лучевую терапию заменила стереотаксическая – радиохирургия.

Химиотерапевтическое лечение глиомы может применяться как в дооперационный, так и в послеоперационный период.

Хирургическое лечение

Операция по удалению злокачественной глиомы является открытой, предполагающей трепанацию черепа, при которой вскрывается черепная коробка. Основная цель хирургического вмешательства – удалить максимальный объем опухоли, оставив нетронутыми здоровые ткани головного мозга, тем самым предотвращая неврологические нарушения. Определенная локализация глиом позволяет достичь эффекта хирургического лечения до 98%.

Ни одна операция по удалению опухоли не гарантирует стопроцентного результата, так как всегда имеется вероятность, что в тканях головного мозга остались раковые клетки. Однако хирургическое вмешательство обеспечивает устранение сдавления окружающих тканей головного мозга и симптоматики глиомы, а также восстановление циркуляции ликвора, если имеется внутричерепная гипертензия.

Эффективность хирургического лечения глиомы мозга во многом зависит от мастерства и опыта оперирующих специалистов. Лечение опухолей головного мозга в центре онкологии Юсуповской больницы проводится с применением высокоточных томографов и нейронавигаторов, благодаря чему вероятность развития рецидива заболевания сводится к минимуму.

Лучевая терапия

Проведение лучевой терапии может быть назначено перед хирургическим вмешательством для уменьшения размеров опухоли перед её иссечением, либо после операции для уничтожения всех оставшихся опухолевых клеток.

Кроме того, данный метод может использоваться как самостоятельный при локализации опухоли в труднодоступном месте, что препятствует её хирургическому удалению. В таком случае лучевая терапия не способствует полному уничтожению опухоли, однако может значительно приостановить её рост.

Традиционная лучевая терапия сопровождается рядом нежелательных эффектов: у больных возникает тошнота, снижается аппетит, повышается утомляемость. В месте лучевого воздействия высока вероятность выпадения волос и развития лучевого дерматита. Как правило, побочные действия лучевой терапии проявляются через 10-14 дней после облучения.

Кроме того, известны и поздние осложнения радиоактивного облучения – у пациентов нарушается память в разной степени, может развиться радиационный некроз (вокруг омертвевших тканей опухоли образуется рубцовая ткань).

Радиохирургия

Ввиду того, что хирургическое лечение опухолей головного мозга не является гарантом полного излечения, после операции может случится рецидив заболевания. Поэтому целесообразно применение дополнительных методов лечения – лучевой терапии и химиотерапии. Как правило, рецидивы локализуются на границах здоровой ткани с областью, где было удалено новообразование. В таких случаях рекомендуется использовать радиохирургию: кибер-нож, гамма-нож, новалис.

Радиохирургия является инновационной методикой лучевой терапии, суть которой заключается в облучении глиомы пучком радиации с различных углов, что обеспечивает попадание радиации на опухоль и минимальное облучение мягких тканей.

В ходе процедуры положение головы больного и локализация опухоли постоянно контролируется с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии, благодаря чему пучок радиации направляется исключительно на злокачественное новообразование.

Данный метод отличается неинвазивностью, так как никаких разрезов для его выполнения не требуется. Благодаря этому отсутствует риск развития интраоперационных осложнений и побочных эффектов, связанных с традиционной лучевой терапией.

Важно понимать, что эффект от лучевой терапии наступает постепенно, в отличии от хирургического вмешательства. Однако радиохирургия зачастую является единственным альтернативным методом лечения неоперабельных глиом головного мозга.

Лечение глиомы в Юсуповской больнице

Врачи-онкологи Юсуповской больницы владеют колоссальным опытом и эффективными методиками лечения онкологических недугов. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа лечения, основанная на результатах тщательного диагностического обследования. Центр онкологии Юсуповской больницы оснащен инновационным оборудованием для проведения качественной диагностики и лечения глиом и других опухолей головного мозга.

Запись на консультацию онколога проводится по телефону Юсуповской больницы или онлайн на сайте через форму обратной связи. Врач-координатор ответит на все ваши вопросы и расскажет о стоимости медицинских услуг и условиях госпитализации пациента.

Глиомы зрительных нервов и хиазмы. Признаки, диагностика и лечение новообразований зрительного нерва

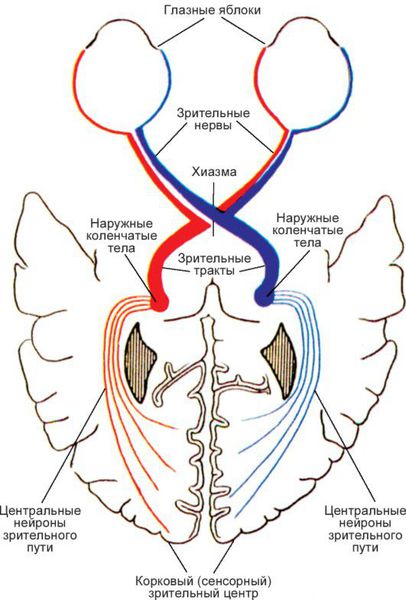

1. Что такое хиазма?

Первичные опухоли, возникающие в области зрительных нервов и хиазмы, обычно бывают двух видов – глиомы и эндотелиомы. По заключению медицинской статистики первый вид новообразований встречается значительно чаще, причем отмечается в большинстве случаев у детей.

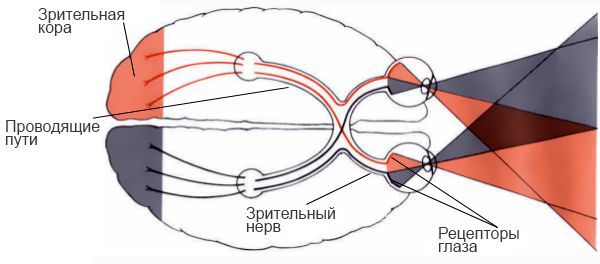

Хиазма – особый узел, в котором перекрещиваются зрительные нервы. Располагается хиазма под гипоталамусом и недалеко от III желудочка головного мозга. Хиазма играет особую роль в передаче сигнала от зрительного органа в мозг. Как известно, изображение воспринимается сетчаткой глаза в перевернутом виде. Именно в таком виде каждый зрительный нерв и подает в мозг полученную информацию. Хиазма как раз и помогает мозгу правильно обработать картинку. Хиазменная глиома может развиваться как самостоятельно, так и в результате роста и распространения новообразования зрительного нерва. Сама же опухоль хиазмы имеет тенденцию к инфильтрации в гипоталамус и полость III желудочка. Некоторые нейрохирурги склонны считать глиому хиазмы причиной проявления арахноидита и субарахноидальных кист.

2. Симптомы глиомы зрительных нервов

Опухоль зрительного нерва и хиазмы обычно проявляет себя такими симптомами:

В случае инфильтрации глиомы хиазмы в гипоталамус могут наблюдаться эндокринные расстройства – несахарный диабет, ожирение, гиперсомния (повышенная сонливость), гиперкортицизм (избыток кортикостероидов), психические и половые расстройства.

3. Диагностика болезни

Поскольку первые симптомы обычно связаны с нарушением зрения, начальный этап обследования как правило стартует в кабинете офтальмолога, который проводит комплекс необходимых тестов и осмотр глазного дна. Если при таком осмотре определяются признаки атрофии зрительного нерва и застоя дисков, то назначается дальнейшее обследование с помощью МРТ или КТ диагностики. При наличии признаков прорастания опухоли в глазную орбиту, возможно также проведение специальной рентгенографии орбит. Для определения степени злокачественности новообразования может быть выполнена стереотаксическая биопсия.

4. Лечение заболевания

Лечение глиомы в основном осуществляется оперативным путем. Если размер и локализация опухоли позволяет, проводится орбитотомия с сохранением глазного яблока. В случаях, когда глиома хиазмы значительно инфильтровалась внутрь зрительного нерва, ее обычно удаляют частично, чтобы снизить риск потери зрения.

Наряду с хирургическим лечением глиомы могут также быть использованы радиолучевая и химиотерапия, как в качестве основного, так и вспомогательного метода лечения – это зависит от состояния больного, харак

Заболевания зрительного нерва и хиазмы

Автор:

Актуальность

Многие нарушения зрения развиваются вследствие поражения проводящих нервных путей, а не органических повреждений структур глаза.

Нормальное зрение обеспечивается путем четкого функционирования 3 составляющих зрительной системы:

Врожденные или приобретенные патологии со стороны проводящих нервных волокон являются частой причиной ухудшения зрения вплоть до полной слепоты. Медики разделяют патологии такого характера в зависимости от их возникновения:

Поражения проводящих путей зрительной системы не всегда проявляются в начальные периоды развития заболевания.

Но от своевременно и рационально подобранной лечебной тактики зависит скорость их прогрессирования, восстановление качества зрения и улучшения качества жизни человека.

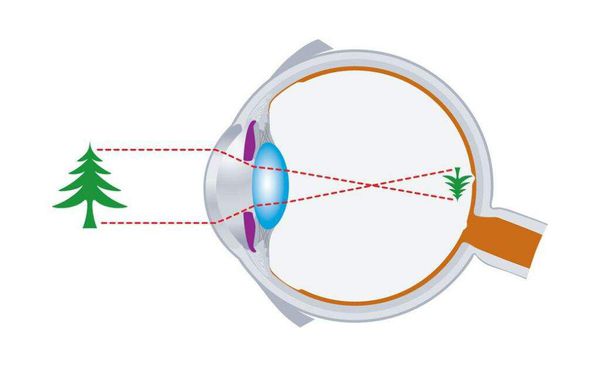

Строение

Кровоснабжается преимущественно ветвями глазничной артерии. Зрительный нерв состоит более чем из миллиона нервных волокон, в длину составляет от 35 до 55 мм в зависимости от строения черепа. Помимо нервных волокон в гистологическом строении зрительного нерва принимает участие нейроглия, которая выполняет поддерживающую и питательную функции.

Левый и правый зрительные нервы образуют перекрест — хиазму. Здесь происходит перекрест 75% нервных волокон двух зрительных нервов. 25% остаются не перекрещенными. При этом волокна, расположенные ближе к центру зрительного нерва, перекрещиваются, а расположенные по периферии — нет.

Патологии

В зависимости от характера поражения и патологической симптоматике все заболеваний зрительного нерва офтальмологи подразделяют на группы:

Для диагностики этих заболеваний офтальмологи оценивают жалобы пациента во время опроса, обращают внимание на динамику клинических проявлений, интенсивность и скорость прогрессирования патологических симптомов.

Нередко производится осмотр глазного дна посредством использования фармакологических препаратов, которые временно вызывают мидриаз (расширение зрачка).

Во время исследования тщательно изучают состояние ЗН.

Определение остроты центрального и периферического зрения во время комплексной диагностики часто позволяет офтальмологам выявить характер поражающих процессов. Например, при воспалительных или дегенеративных реакциях, которые затрагивают только наружные слои ЗН, сначала ухудшается острота зрения по периферии, сужаются границы периферического зрения.

К инструментальным методам обследования патология ЗН и хиазмы относятся клинические, рентгенологические и электрофизиологические методики.

Для проведения диагностики наша клиника предлагает своим пациентам целый комплекс современных аппаратов и методик, позволяющих гарантированно в кратчайшие сроки добиться наилучших результатов.

Наиболее часто диагностируемые патологии зрительного нерва и хиазмы

Застой зрительного нерва

Зрительный нерв окружен несколькими оболочками. Межоболочечное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Эта жидкость, или ликвор, постоянно находится в движении и направленна к III желудочку (полая структура, которая относится к среднему мозгу, локализируется в промежутке между зрительными буграми).

Застойные явления и венозный стаз — главные патологические процессы этого заболевания. Они являются результатом накопления ликвора в пространствах между оболочками вследствие нарушения его оттока из полости III желудочка. Патологические изменения четко визуализируются во время исследования офтальмологом глазного дна.

Частая причина нарушения оттока ликвора из III желудочка – выраженная внутричерепная гипертензия, которая развивается вследствие:

В офтальмологии выделяют 5 стадий тяжести застоя зрительного нерва, которые зависят от степени проявления патологических процессов:

Продолжительный застой и отечность зрительного нерва способствуют прогрессированию ухудшения зрения, снижения остроты, появлению размытых пятен в поле зрения.

После установки диагноза может потребоваться проведение дополнительных методов обследования для определения причины застоя ликвора в межоболочечных пространствах (МРТ, КТ, ангиография сосудов головного мозга и др.).

Лечебные мероприятия должны быть направлены на устранение причины застойных явлений и снижение внутричерепного давления.

Воспаления зрительного нерва

Воспаление зрительного нерва может появиться как осложнение уже имеющегося воспаления в организме. К воспалительным процессам, провоцирующим развитие неврита, относятся:

В зависимости от локализации воспалительного процесса на определенном участке зрительного нерва заболевания такого характера подразделяют:

Иногда к жалобам на ухудшение зрения могут добавляться ощущения дискомфорта или боли в области глазницы.

Легкие формы заболевания при своевременной и правильно подобранной лечебной тактикой быстро лечатся, качество зрения полностью восстанавливается, а патологическая симптоматика нивелирует.

В тяжелых случаях полного восстановления зрения не происходит, может развиться атрофия зрительного нерва.

Лечение невритов происходит в стационаре. Применяются фармакологические препараты из группы стероидных и нестероидных противовоспалительных средств, витамины группы В и С, десенсибилизирующая и дезинтоксикационная терапия.

При условии, что достоверно определена причина неврита, проводят этиотропное лечение.

Атрофия зрительного нерва

Зачастую данная патология не является самостоятельной и возникает ка результат уже имеющихся заболеваний. Атрофия тканей ЗН появляется вследствие продолжительного сдавления, отека, существенного нарушения трофики из-за поражения сосудов.

Зачастую атрофия ЗН — вторичная патология, возникающая на фоне уже имеющихся отклонений. Однако существует и первичная атрофия ЗН — наследственная, сцепленная с полом.

Лечение этой патологии подразумевает под собой употребление фармакологических препаратов из групп:

Также используется электро- и магнитостимуляция.

Врач-офтальмолог «Московской глазной клиники» Миронова Ирина Сергеевна рассказывает что такое атрофия зрительного нерва или оптическая нейропатия. Объясняет классификацию, причины, клинику, диагностику и лечение заболевания.

Опухолевидные новообразования

Наиболее опасным и относительное часто встречаемым злокачественным новообразованием является ретинобластома. Ее диагностируют у детей в первые месяцы/годы жизни. Лечение хирургическое.

Опухолевидные новообразования ЗН — редкие патологии.

Менингиомы — опухоли, которые формируются и растут из эндотелия, расположенного между твердой и паутинной оболочками ЗН. При прогрессирующем росте часто выходят за пределы твердой оболочки.

Глиомы — доброкачественного характера, развиваются из клеток глии, не метастазируют, однако могут интенсивно расти, распространяться за пределы хиазмы, поражать одновременно 2 ЗН и приводить к полной слепоте.

Наиболее характерными первыми проявлениями роста опухоли являются снижение остроты зрения, уменьшение полей зрения. Выпячивание глазного яблока наружу (экзофтальм) — также характерный симптом роста опухолевидного новообразования, однако появляется и прогрессирует медленно, не всегда ярко выражен, а подвижность глазного яблока сохраняется в полном объеме.

Лечение — хирургическое удаление опухоли, в тяжелых случаях требуется удаление глазного яблока.

Аномалии развития зрительного нерва

Наиболее распространенная — гипоплазия ЗН. Характеризуется уменьшением диаметра ДЗН. Это происходит из-за снижения количества аксонов, формирующих зрительный нерв. Опорная ткань развита в пределах нормы. Встречается односторонняя и двухсторонняя гипоплазия.

Острота зрения значительно варьирует и зависит от степени поражения ЗН. Показатели колеблются от 1,0 до отсутствия светочувствительности и полной слепоты. При исследовании остроты зрения диагностируются различные скотомы — выпадения участков зрения в центральной части или по периферии.

Часто сопровождает такие заболевания, как врожденная катаракта, микрофтальм, аметропия.

Наиболее показательным тестом, который позволяет достоверно выставить диагноз гипоплазия ЗН у детей является регистрация вызванных зрительных потенциалов.

Наши цены

Стоимость лечения зависит от выбранного метода (аппаратное или хирургическое), количества рекомендованных процедур и т.д. Комплексное обследование в нашей клинике от 4 000 руб. С ценами на все виды диагностических исследований, процедур на аппаратах и хирургические вмешательства можно посмотреть здесь.

Уточнить все интересующие подробности, цены на услуги и записаться на консультацию к специалисту Вы можете по телефонам: 8(800)777-38-81 (звонок бесплатный для всех телефонов РФ) и московскому номеру 8(499)322-36-36 или онлайн, воспользовавшись соответствующей формой на сайте.

location_on Семёновский переулок, дом 11 (м.Семеновская)

Что такое гемианопсия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Нежибовской Юлии Валерьевны, офтальмолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

С точки зрения медицины неправильно говорить о гемианопсии как о самостоятельном заболевании, так как данная патология зрения является только проявлением истинной болезни. Это своего рода симптом, присущий разным по происхождению заболеваниям. Их лечением может заниматься невролог, онколог, офтальмолог, нейрохирург, эндокринолог, терапевт и др.

Кроме того, височная часть сетчатки глаза получает изображение от предметов, которые расположены в области носа, а носовая часть сетчатки собирает изображение с височных областей поля зрения.

Причины гемианопсии и других поражений полей зрения:

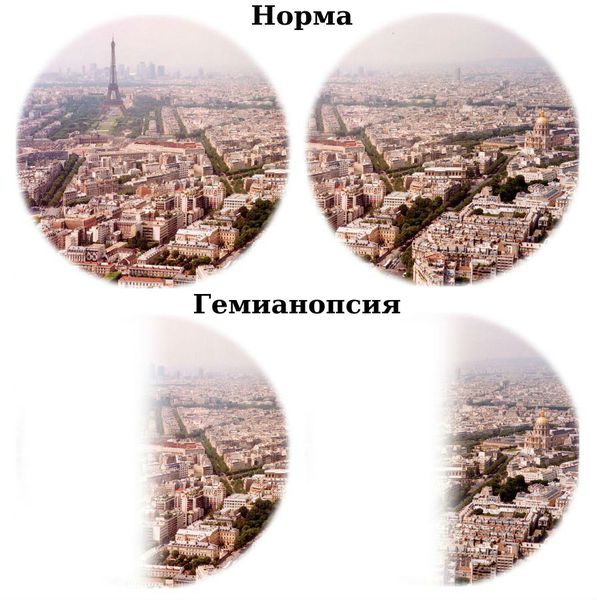

Симптомы гемианопсии

Гемианопсия может начаться остро вследствие нарушения кровообращения головного мозга (инсульта) или черепно-мозговой травмы. Пациенты обычно сразу замечают, что потеряли часть зрения, либо видят какие-то пятна (участок дефекта в изображении) перед глазами.

Патогенез гемианопсии

Клинические проявления будут зависеть от того, какой из участков цепи пострадает. Проявится это в патологическом изменении полей зрения. Сразу нужно пояснить, что поле зрения — это пространство, в рамках которого при фиксированном взгляде объекты видны одновременно.

Периферическое поле зрения имеет свои границы, в зависимости от стороны направления взгляда оно варьируется от 50° до 90°. Изменения в полях зрения играют ключевую роль в топической диагностике уровня повреждения и помогают предположить, где находится очаг. Поражение может затрагивать разные компоненты зрительного анализатора.

Поражение зрительного нерва

Полное повреждение зрительного нерва вызывает полную слепоту глаза (амавроз). При частичном повреждении развивается частичная утрата функции — субатрофия, что приводит к изменению полей зрения, возникновению скотом (слепых секторов или островков в поле зрения )

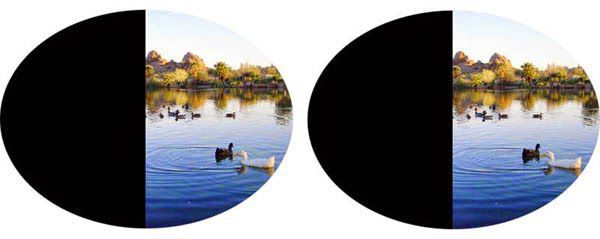

Поражение оптической хиазмы

Топографические особенности хиазмы объясняют её уязвимость при различных внутричерепных патологиях (опухоли гипофиза, расширении третьего желудочка, повышении внутричерепного давления, склерозе мозговой части внутренней сонной артерии т. п.). Тотальное повреждение перекрёста вызывает полную двухстороннюю слепоту.

«Как лошадь в шорах»

При повреждении только наружных отделов хиазмы (например, при аневризмах сонных артерий) тёмными окажутся височные половины сетчаток обоих глаз. Наступит также разноимённая, но уже биназальная гемианопсия с выпадением внутренних полей зрения. Многие пациенты в этом случае не могут увидеть свой нос, описывают появление чёрного пятна перед носом.

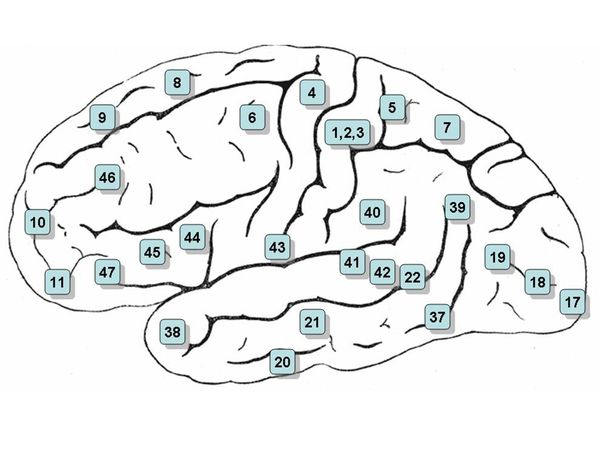

Поражение коркового зрительного анализатора

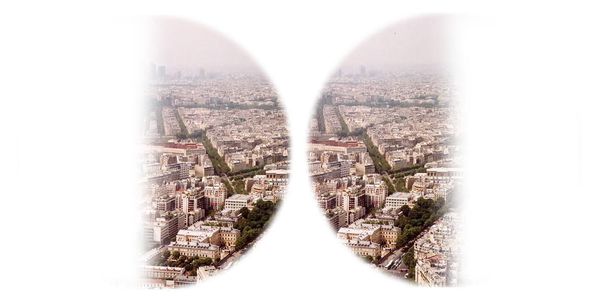

Начиная со зрительного тракта, проведение и восприятие раздражения происходит одноимённо: в правых путях зрительного тракта — от правых половин сетчаток обоих глаз, в левых — от левых. При нарушениях в этой зоне возникает гомонимная гемианопсия противоположных полей зрения. Например, поражение слева вызывает правостороннюю одноименную гемианопсию т. п.

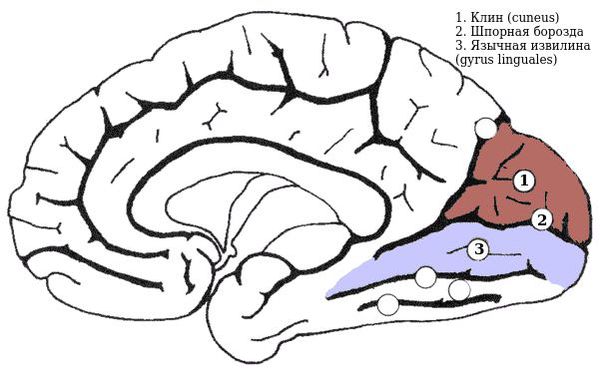

При повреждении обоих клинов головного мозга (cuneus) возникает нижняя гемианопсия, верхняя развивается при повреждении язычной извилины (gyrus linguales). Однако они встречаются редко.

Если корковая проекционная зрительная область или идущие к ней зрительные пути повреждены не полностью, могут появляться частичные гемианопсии. Так, при поражении левого cuneus «слепыми» окажутся только левые верхние квадранты сетчатки, и в полях зрения выпадут, соответственно, только правые нижние квадранты.

Поражение коры головного мозга

Классификация и стадии развития гемианопсии

Существуют некоторые критерии для дифференциальной диагностики одинаковой на первый взгляд гемианопсии при поражении центральной либо проводниковой части зрительного анализатора.

Трактусовая, или проводниковая, гемианопсия (при повреждении зрительных трактов) :

Центральная гемианопсия (при повреждении корковых отделов) :

Возможно рассматривать некоторую стадийность процесса от минимальных нарушений в периметрии до тотальных. Но такая ситуация скорее указывает на развитие основного заболевания. Допустим, пациент обратился к врачу с тяжёлыми нарушениями в полях зрения вследствие отсутствия ранней диагностики инвазивного опухолевого процесса. В этом случае тяжесть состояния будет касаться больше онкологического заболевания, нежели гемианопсии.

Осложнения гемианопсии

Диагностика гемианопсии

Диагностика включает стандартный офтальмологический осмотр (авторефрактометрию, проверку остроты зрения, внутриглазного давления, осмотр на широкий зрачок).

Ключевую роль играет периметрия (исследование поля зрения), она может быть ручной либо компьютерной (Hampry, Rodenstok и т.д.). С помощью периметрии визуализируются дефекты поля зрения, возможно отслеживание динамики процесса. Однако в некоторых случаях (маленький ребёнок, пожилой пациент) невозможно выполнить такое исследование корректно, так как метод требует определённой длительной концентрации внимания (около 15-30 минут на один глаз).

Гемианопсия может быть выявлена с помощью других, более простых, хотя и неточных, приёмов. Например, при просьбе указать пальцем середину палки, растянутого в руках полотенца или шнура, больной делит пополам только три четверти предмета, так как примерно четверть длины палки/полотенца/шнура больной не видит из-за гемианопсии. С поражённой стороны поля зрения пациент не замечает, какие движения пальцами делает врач.

При гемианопсии можно обнаружить следующие изменения на глазном дне:

Кроме осмотра окулиста показан осмотр невролога (нейрохирурга), а также других смежных специалистов (эндокринолога, терапевта, ревматолога, онколога).

Лечение гемианопсии

Лечение гемианопсии должно начинаться с устранения основного заболевания. Только после этого возможно полное либо частичное восстановление полей зрения. Основной патологией занимается, как правило, невролог или нейрохирург.

Острые состояния (ЧМТ, острые нарушения мозгового кровообращения, энцефалиты, абсцессы) требуют неотложной помощи и лечения по профилю в стационаре. Некоторые виды ЧМТ (например сдавление мозга костью, внутримозговые гематомы, угроза дислокации мозга вследствии отёка), инсульт-гематомы, абсцессы головного мозга, требуют незамедлительного нейрохирургического лечения.

В случае врождённой патологии всегда рассматривается возможность консервативного либо хирургического восстановительного лечения. Результаты зависят от тяжести анатомических дефектов, возможности их полного либо частичного устранения, сопутствующей патологии.

Прогноз. Профилактика

Специфической профилактики не существует. Возможны общие меры профилактики: устранение вредных факторов на производстве, отказ от курения, здоровый образ жизни, регулярная диспансеризация.

На сегодняшний день не все заболевания, вызывающие гемианопсию, поддаются полному излечению, однако ранняя диагностика патологии существенно улучшает прогноз. При своевременной и адекватной терапии возможно полное либо частичное восстановление утраченных зрительных функций.