что такое вса головного мозга

Ангиография магистральных артерий головы

Ангиография сонных артерий в Инновационном сосудистом центре

Подготовка к исследованию

Как проводится исследование

Как проводится исследование

В операционной медсестра устанавливает внутривенный катетер, для того, чтобы вводить необходимые лекарства во время исследования. Пациент укладывается на специальный рентгенпрозрачный стол. Медсестра обрабатывает кожу в месте доступа специальным антисептическим раствором, после чего операционное поле накрывается стерильной простыней. На груди будут размещены электроды, которые соединяются с монитором давления и электрокардиографии. Это необходимо для контроля над функцией сердца во время исследования.

Вам могут дать легкое успокоительное, но вы будете в сознании во время всей процедуры. Врач проведет местное обезболивание, чтобы вызвать онемение участка для пункции в паховой области или в области запястья. После пункции устанавливается тонкий проводник, по которому проводится пластиковый интродьюсер (короткая трубка, через которую проводится доступ в артерию). Через интродьюсер проводится длинный проводник и катетер к устью сонной артерии.

Через катетер подается контрастное вещество в исследуемую сонную артерию. Контрастное вещество очерчивает сосуды и позволяет выявить патологию сонных артерий.

Во время исследования врач может попросить задержать дыхание или повернуть голову в разных направлениях. После достижения целей исследования катетер извлекается. Место доступа в артерии закрывается специальным сшивающим устройством и накладывается давящая повязка. Пациент переводится в палату.

После исследования

Сообщите врачу или медсестрам, если вы почувствуете:

По окончании исследования вас переведут в палату. Необходимо соблюдать постельный режим в течение нескольких часов. Доктор будет периодически осматривать место доступа и оценивать общее состоянию. Если не будет никаких проблем, то выписка может производиться на следующий день.

Возможные осложнения ангиографии сонных артерий

Своевременная диагностика осложнений позволяет минимизировать их последствия.

Патологии брахиоцефальных артерий

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Брахиоцефальные сосуды являются наиболее значимыми в организме, так как обеспечивают кровоснабжение (центральной нервной системы) головного мозга и верхних конечностей. От них зависит функционирование структур головного мозга и состояние тканей головы. Сосуды данной локализации представлены плечеголовным стволом, левой подключичной артерией и общей сонной артерией. От представленных сосудов отходят более мелкие ветки, которые направлены в разные участки головы и верхние конечности.

Классификация заболеваний

Основная классификация заболеваний сосудистого русла головного мозга зависит от причины развития патологии. Это важно для выбора тактики лечения, которое должно воздействовать на этиологию. Ниже перечислены основные группы заболеваний брахиоцефальных сосудов:

поочередные понижения и повышения артериального давления;

сдавление сосудов из-за патологии позвоночного столба;

изменение сосудов на фоне основного заболевания (диабет, эндокринная патология);

последствия травм и оперативных вмешательств.

Почему развиваются заболевания?

Как правило, патология брахиоцефальных сосудов развивается постепенно и имеет в своей основе комплекс негативных факторов. Рассмотрим более подробно, что может привести к сосудистой патологии:

влияние никотина. Курение отрицательно сказывается на сосудистой стенке, также наблюдается спазм артерий и перепады давления, ухудшение работы сердца и гипоксия;

хроническая гипертоническая болезнь без надлежащего лечения. Особенно опасны перепады давления;

(прием некоторых медикаментов, например, оральных контрацептивов повышает риск тромбоэмболических осложнений);

ожирение и повышенная масса тела;

нарушение гормонального фона;

регулярные стрессы и эмоциональные переживания;

иммунодефицит или тяжелое сопутствующее заболевание.

Чем проявляются заболевания?

Главным симптомом патологии брахиоцефальных артерий является инсульт и транзиторная ишемическая атака (постоянное или кратковременное прекращение кровоснабжения головного мозга). Остальные признаки не специфичны, и требуют детальной диагностики.

Есть симптомы, которые можно отнести к общим, ведь они могут сопровождать заболевания разного характера. Это слабость, усталость, снижение трудоспособности. Отличие в том, что они носят постоянный характер, приводят к рассеянности, снижению внимания.

Шум и звон в ушах, головокружения и головные боли очень редко связаны с патологией брахиоцефальных артерий.

Важно!

Опасность заключается в том, что на ранних стадиях заболевание проявляется слабо. Симптомы можно принять за простое переутомление. Мало кто из пациентов обращается за помощью на ранних стадиях, а ведь именно в этот момент лечение является наиболее эффективным.

Методы диагностики патологий

Наиболее информативные методы диагностики данного типа заболеваний:

УЗИ с дуплексным сканированием;

компьютерная томография ангиография с применением контрастного вещества;

прямая рентгеноконтрастная ангиография.

Кроме того, применяются общие методы диагностики, лабораторные и инструментальные, которые могут больше рассказать о причинах заболевания и его степени тяжести.

Современные методы лечения патологии брахиоцефальных артерий

Хирургические методы направлены на снижение риска инсульта и осложнений, делятся на открытые (реконструкция артерий с устранением патологического очага и восстановлением просвета) и эндоваскулярные (внутрисосудистый доступ с баллонной ангиопластикой в сочетании со стентированием.

Чтобы получить лечение, необходимо обратиться на консультацию к врачу. После проведенных методов диагностики и постановки точного диагноза, врач назначит дату вмешательства. В Клинике есть все условия для диагностики, лечения и послеоперационного восстановления. Имеется возможность длительного наблюдения у лечащего врача. Документация и результаты исследований пациента хранятся в специальной программе и могут быть использованы в любой момент лечения.

Патологическая деформация брахиоцефальных (позвоночных, сонных) артерий

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Артерии, кровоснабжающие головной мозг: подключичные,позвоночные,брахиоцефальный ствол;общие,наружные и внутренние сонные называются брахиоцефальными (БЦА).

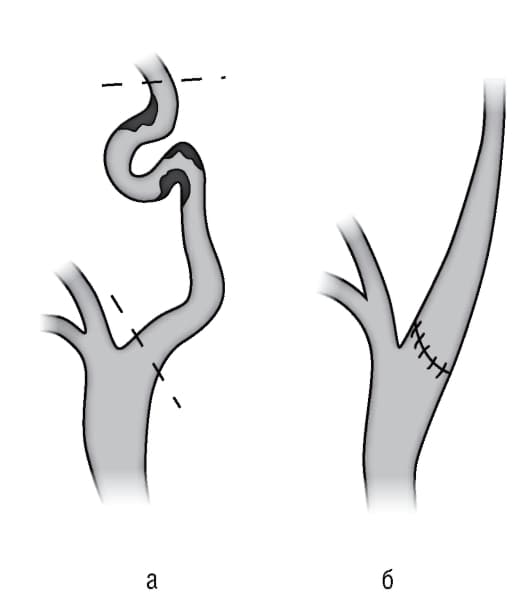

Виды паталогической извитости внутренней сонной артерии (патологическая извитость ВСА ):

Механизм нарушения кровотока проще представить при сжатии, перекруте или перегибе садового шланга — ускорение потока жидкости и потеря им ламинарных свойств приводит к потере кинетической энергии крови и недостаточному кровоснабжению головного мозга. Другим механизмом является сужение просвета в месте перегиба артерии — септальный стеноз, который, при определенных условиях, является аналогом стенозирования просвета сосуда при атеросклерозе.

Патологическая извитость внутренней сонной артерии (извитость ВСА)

Патологическая извитость внутренней сонной артерии (паталогическая извитость ВСА) наиболее часто встречающаяся патология среди всех деформаций БЦА.

Сужения артерий, снабжающих головной мозг кровью, в результате патологической деформации БЦА приводят к хроническим нарушениям мозгового кровообращения, что является прединсультным состоянием (инсульт – инфаркт мозга).

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК)

Это состояние постоянной нехватки головным мозгом крови, непрерывного кислородного голодания ткани мозга, заставляющее нейроны находиться в постоянном напряжении всех внутриклеточных систем и межклеточных связей, что приводит к нарушению нормального функционирования как клеток мозга, так и органа в целом.

Симптомы недостаточности мозгового кровообращения

Почти в половине случаев симптоматика не выявляется, и извитости обнаруживаются случайно при осмотре и дуплексном сканировании сонных артерий. Наиболее часто первые проявления ХНМК заключаются в виде головных болей в лобной и височной областях, приступах головокружений, шума в ушах, снижении памяти. Несколько реже встречаются более тяжелые неврологические нарушения – в виде транзиторных ишемических атак (ТИА), внезапных потерь сознания. Основными предвестниками развития большого инсульта являются ТИА, при этом возможны преходящие параличи рук и/или ног (от нескольких минут до нескольких часов), нарушения речи, преходящая или резко возникшая слепота на один глаз, снижение памяти, головокружения, обмороки. Наличие ТИА – это тревожный предупредительный сигнал того, что Ваш головной мозг в серьезной опасности, и необходимо как можно скорее пройти обследование и начать лечение.

Причины ХНМК

Причина патологических деформаций БЦА — генетическая и связана с неправильным построением каркаса артерий, состоящего из структурных белков — коллагена и эластина. С возрастом извитости увеличиваются, что зачастую становится причиной возникновения жалоб в пожилом возрасте, несмотря на врожденный характер заболевания. Патологические извитости наследуются!

Основная классификация ХНМК, используемая в России (по Покровскому А.В.), содержит 4 степени:

I степень — асимптомное течение или отсутствие признаков ишемии мозга на фоне доказанного, клинически значимого, поражения сосудов головного мозга;

IV степень — перенесенный, завершенный или полный инсульт, т.е. существование очаговой неврологической симптоматики в сроки более 24 часов вне зависимости от степени регресса неврологического дефицита (от полного до отсутствия регресса).

Диагностика ХНМК

Лечение ХНМК

Важно!

В кардиохирургическом отделении Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова проводится хирургическое лечение патологической деформации брахиоцефальных (позвоночных, сонных) артерий.

Нашими хирургами разработан и используется способ реконструкции артерий при патологической извитости ВСА (внутренней сонной артерии) с сохранением важного анатомического клубочка, что приводит к значительному уменьшению частоты послеоперационной нестабильности артериального давления.

Заболевания брахиоцефальных артерий

В комплексе они формируют Виллизиев круг, обеспечивающий равномерную и точную подачу обогащенной кислородом крови во все отделы головного мозга.

Патологии брахиоцефальных артерий опасны, и они провоцируют различные расстройства деятельности органа в острых и хронических формах. Практически во всех случаях эта категория патологий вызывается прогрессирующим атеросклерозом у пациента.

Классификация и причины заболеваний

В ряде случаев патологии брахиоцефальных артерий провоцируются аномалиями анатомического строения – излишней извитостью сосудов или фиброзно-мышечной дисплазией. Несколько чаще это происходит на фоне экстравазальной компрессии. Однако в сумме перечисленные причины составляют не более 10% от всех случаев. Остальные 90% катализаторов приходятся на атеросклеротические поражения.

К причинам нарушений деятельности брахиоцефальных артерий относят:

Атеросклероз, являющийся наиболее распространенным провокатором заболеваний, часто вызывается сторонними эндогенными и экзогенными факторами. К ним относят длительное курение, зрелый и пожилой возраст, гиперхолестеринемию, сахарный диабет, некорректный образ жизни и неудовлетворительное состояние здоровья в целом.

При атеросклерозе брахиоцефальных артерий возникает стойкое нарушение кровообращения в головном мозгу. Оно обладает разной интенсивностью и выраженностью, но почти всегда ведет к трагичным исходам. В 80% случаев подобные патологии приводят к обширному инсульту. Важность своевременного обращения к кардиологу и сосудистому хирургу при обнаружении симптомов невозможно переоценить – порой раннее адекватное лечение спасает пациента от инвалидности и смерти.

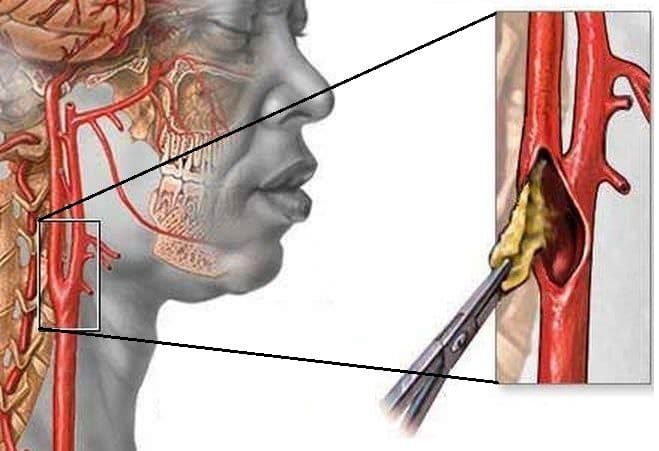

Формирование атеросклеротической бляшки в брахиоцефальных артериях – процесс длительный; традиционно он начинается в молодом возрасте. В стенке определенного сосуда постепенно нарастает новообразование, приводящее к сужению просвета артерии, или ее полной закупорке.

Иногда специалисты диагностируют нестенозирующий атеросклероз. Это значит, что просвет сосуда перекрыт атеросклеротической бляшкой менее чем на 50%, т.е. болезнь не влечет за собой потенциальных критических рисков. Без наблюдения и лечения нестенозирующий атеросклероз трансформируется в стенозирующий, провоцирующий окклюзию сосуда и серьезное нарушение кровоснабжения головного мозга.

Типичные признаки и симптомы

Симптоматика заболеваний брахиоцефальных артерий специфична. Если вы чувствуете тревожные симптомы, но ваш врач, выслушав жалобы, ограничился беспредметными диагнозами (СХУ, ВСД и др.), непременно настаивайте на расширенной диагностике.

К симптомам заболеваний брахиоцефальных артерий относят:

Коварство атеросклероза брахиоцефальных артерий заключается в его «размытом» раннем течении. Перечисленные признаки порой вовсе не дают о себе знать, либо выражены настолько слабо, что больной не придает им должного значения. Игнорирование диагностики и лечения приводит к летальному исходу или вегетативному состоянию.

Диагностика

В зависимости от предварительного диагноза, специалист назначает должную схему диагностики.

Процесс диагностирования патологий проходит в несколько этапов:

Последнее исследование считается наиболее информативным. Оно позволяет определить:

В условиях обнаружения патологии, специалист назначает пациенту комплексное лечение.

Терапевтическая тактика

При обнаружении поражений брахиоцефальных сосудов, специалисты традиционно избирают консервативную тактику лечения. Она предполагает прием определенных медикаментозных препаратов (антикоагулянтов или антиагрегантов), витаминотерапию, диетотерапию. Пациенту даются подробные рекомендации относительно коррекции образа жизни и питания. Он обязан контролировать уровень холестерина в крови, а также следить за состоянием и стабильностью артериального давления.

Хирургическое вмешательство как лечебная тактика избирается в условиях прямой угрозы инсульта. При отсутствии насущного риска, больного ставят на учет и наблюдают.

Оперативное вмешательство бывает:

В категорию открытых вмешательств включают эндартерэктомию (эверсионную каротидную).

Стентирование является более современным, атравматичным и эффективным методом, однако он приемлем и показан не в каждом случае. Чем позднее вы обратитесь за профессиональной медицинской помощью, тем меньше ваши шансы излечиться подобными способами.

Заболевания брахиоцефальных артерий – это серьезное нарушение, ведущее к непредсказуемым последствиям. Призываем вас своевременно обращаться к сосудистым хирургам с тревожными симптомами, чтобы избежать необходимости агрессивного лечения и сохранить свою жизнь.

Материалы по теме:

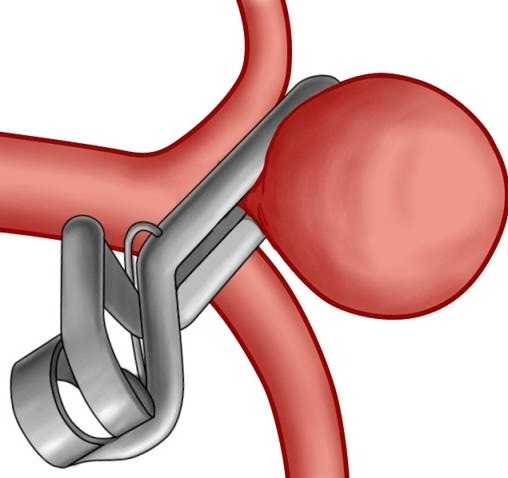

Аневризма – опасное заболевание, которому подвержены практически все. При этом у мужчин такое отклонение от нормального состояния сосудов встречается вдвое чаще, чем у женщины. Знать, что это такое, нужно обязательно всем.

Кровь – это жидкая соединительная ткань, которая исполняет роль связующего элемента во всем нашем организме. Она обеспечивает здоровую жизнедеятельность каждого органа и каждой клетки.

Диссекция внутренних сонных и позвоночных артерий: клиника, диагностика, лечение

Диссекция ВСА и ПА является частой причиной ИИ в молодом возрасте, реже – причиной изолированной шейной/головной боли. Диссекция представляет собой проникновение крови через разрыв интимы из просвета артерии в ее стенку с формированием интрамуральной гематомы (ИМГ), которая стенозирует/окклюзирует просвет артерии либо является источником артерио-артериальной эмболии, что в свою очередь приводит к ишемическому инсульту.

В последние годы в мире неуклонно растет интерес к диссекции артерий, кровоснабжающих головной мозг, – относительно новой и недостаточно изученной проблеме цереброваскулярных заболеваний. Ее основное клиническое проявление – ишемический инсульт (ИИ), чаще развивающийся в молодом возрасте. Изучение и прижизненная диагностика диссекции церебральных артерий стала возможной благодаря широкому внедрению в клинику магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ позволяет безопасно для больного проводить повторное ангиографическое исследование, что важно для диагностики диссекции, поскольку она представляет собой динамическую патологию, а также с помощью режима Т1 с подавлением сигнала от жировой ткани (Т1 f-s) визуализировать непосредственно интрамуральную (внутристеночную) гематому (ИМГ) – прямой признак диссекции. Применение МРТ показало, что диссекция является весьма распространенной патологией, а не редкостью, как считалось ранее. Кроме того, стало очевидным, что диссекция церебральных артерий лишь в небольшом числе случаев приводит к летальному исходу, тогда как первоначально она рассматривалась как фатальное заболевание.

В России целенаправленное изучение диссекции церебральных артерий начали проводить с конца 90-х годов прошлого столетия в Научном центре неврологии РАМН (до 2007 г. – Научно-исследовательский институт неврологии РАМН) практически одновременно с исследованиями, выполняемыми за рубежом. Но первые морфологические описания отдельных случаев церебральной диссекции, клинически, однако, нераспознанной, были сделаны в 80-е годы XX в. в нашей стране Д. Е. Мацко, А. А. Никоновым и Л. В. Шишкиной и соавт. В настоящее время исследование данной проблемы ведут в Научном центре неврологии РАМН, где обследовано более 200 больных с прижизненно верифицированной диссекцией церебральных артерий, из которых более половины – больные с диссекцией внутренней сонной (ВСА) и позвоночной (ПА) артерий.

Диссекция церебральных артерий представляет собой проникновение крови из просвета артерии в ее стенку через разрыв интимы. Формирующаяся при этом ИМГ, разделяя слои артериальной стенки, распространяется по длине артерии на различное расстояние, чаще всего в сторону интимы, приводя к сужению или даже окклюзии просвета артерии, что служит причиной ишемии головного мозга. Стеноз незначительной степени, обусловленный ИМГ, клинически может протекать бессимптомно. Распространение ИМГ в сторону наружной оболочки (адвентиции) приводит к развитию псевдоаневризмы, которая может стать причиной изолированной шейно-головной боли, или к истинной расслаивающей аневризме. Тромбы, образующиеся в расслаивающей аневризме, являются источником артерио-артериальной эмболии и ИИ. Диссекция развивается как в магистральных артериях головы (ВСА и ПА), так и в их ветвях (средняя, задняя, передняя мозговые артерии, основная артерия). При этом большинство исследователей полагают, что диссекция чаще возникает в ВСА и ПА, чем в их ветвях. Вместе с тем нельзя исключить, что диссекция в ветвях ВСА и ПА часто недоучитывается из-за трудности визуализации в них ИМГ и ошибочно расценивается как тромбоз. Диссекция может развиваться в любом возрасте – от младенческого до пожилого, однако в большинстве случаев (по данным НЦ Неврологии РАМН – 75%) она наблюдается у лиц молодого возраста (до 45 лет). Отмечено, что при интракраниальном поражении возраст больных, как правило, меньше, чем при экстракраниальном, а при вовлечении ПА – меньше, чем при поражении сонных артерий. Распределение больных по полу также зависит от локализации диссекции: ВСА чаще поражается у мужчин, а ПА – у женщин. Диссекция обычно развивается у лиц, считающих себя здоровыми, не страдающих атеросклерозом, тромбофилией, сахарным диабетом и редко имеющих умеренную артериальную гипертонию.

Диссекция внутренней сонной артерии.

Основными провоцирующими факторами диссекции ВСА являются травма головы или шеи, как правило, легкая; физическая нагрузка с напряжением мышц плечевого пояса и шеи; наклоны, запрокидывание, повороты головы; прием алкоголя; текущая или предшествующая инфекция; прием контрацептивов или послеродовый период у женщин. В условиях предшествующей слабости артериальной стенки указанные факторы и состояния играют провоцирующую, а не каузальную роль, приводя к разрыву интимы и развитию диссекции, которая в этих случаях рассматривается как спонтанная.

Клинически диссекция ВСА чаще всего проявляется ИИ, реже – преходящим нарушением мозгового кровообращения (НМК). К более редким (менее 5%) ее проявлениям относятся изолированная шейная/головная боль, локализующаяся в большинстве случаев на стороне диссекции; изолированное одностороннее поражение черепных нервов вследствие их ишемии, когда питающие нерв артерии отходят от расслоенной ВСА; изолированный синдром Горнера, обусловленный воздействием ИМГ на периартериальное симпатическое сплетение, когда гематома в основном распространяется в сторону адвентиции и существенно не сужает просвет ВСА. Небольшие ИМГ могут протекать бессимптомно и случайно выявляются при МРТ. Характерный признак НМК при диссекции ВСА – головная/шейная боль. Боль, обычно тупая, давящая, реже пульсирующая, стреляющая, появляется за несколько часов или дней до ИИ на стороне диссекции. Ее причиной служит раздражение чувствительных рецепторов сосудистой стенки развивающейся в ней гематомой. Примерно у трети больных ИИ предшествует преходящее НМК в церебральном бассейне ВСА или глазничной артерии в виде кратковременного снижения зрения на стороне диссекции. НМК, как правило, развивается в бассейне средней мозговой артерии (СМА) и проявляется двигательными, чувствительными и афатическими нарушениями, которые в половине случаев выявляются утром при пробуждении, в другой половине случаев – во время активного бодрствования.

Прогноз для жизни в большинстве случаев благоприятный, летальный исход наблюдается примерно в 5% случаев. Обычно он наступает при обширных инфарктах мозга, обусловленных диссекцией интракраниального отдела ВСА с переходом на СМА и переднюю мозговую артерию. У большинства же больных, особенно при поражении экстракраниального отдела ВСА, прогноз для жизни благоприятный и наблюдается хорошее восстановление нарушенных функций. При вовлечении интракраниального отдела ВСА и распространении диссекции на СМА либо при эмболии последней восстановление нарушенных функций значительно хуже.

Рецидивы диссекции возникают нечасто и обычно отмечаются в 1-й месяц после дебюта заболевания. Они могут появляться как в интактной, так и в уже подвергавшейся диссекции артерии.

Основной механизм развития ИИ – гемодинамический в условиях нарастающего стенозирующе-окклюзирующего процесса в ВСА, обусловленного ИМГ. Реже НМК развивается по механизму артериоартериальной эмболии. Ее источником служат тромбы, образующиеся в расслаивающей аневризме, тромбированные фрагменты ИМГ, попадающие в кровоток при вторичном прорыве интимы, или тромботические наслоения в месте разрыва интимы.

Диссекция позвоночной артерии.

Диссекция ПА, по данным большинства авторов, наблюдается несколько реже, чем диссекция ВСА. Однако нельзя исключить, что ПА вовлекается чаще, чем указано в литературе, так как многие случаи диссекции ПА, проявляющейся изолированной цервикоцефалгией, клинически не распознаются и статистически не учитываются.

Основные клинические признаки диссекции ПА – ишемические НМК и изолированная шейная/головная боль. Такая боль возникает примерно в трети случаев. К редким проявлениям относятся нарушения кровообращения в шейном отделе спинного мозга, изолированная радикулопатия, нарушение слуха. Более чем у трети больных диссекция обнаруживается в обеих ПА, причем диссекция одной ПА может быть причиной НМК, а второй ПА – причиной изолированной шейной/головной боли, либо клинически протекать бессимптомно и выявляется только при нейровизуализации. Характерной особенностью НМК при диссекции ПА, как и при диссекции ВСА, является ее ассоциация с шейной/головной болью на стороне расслоенной ПА. Обычно боль локализуется по задней поверхности шеи и в затылке, появляясь за несколько дней или 2–3 недель до очаговых неврологических симптомов. Боль часто возникает после повторных наклонов, поворотов головы, длительного нахождения головы в неудобном положении, реже – после травмы головы/шеи, как правило, легкой. Наблюдаемое при этом натяжение ПА при слабости сосудистой стенки вызывает разрыв интимы и инициирует диссекцию. Причинами шейной/головной боли при диссекции ПА служат раздражение болевых рецепторов артериальной стенки формирующейся в ней гематомой, а также ишемия мышц шеи, в кровоснабжении которых участвуют ветви ПА. Еще одна особенность НМК состоит в том, что часто (около 80%) она развивается в момент поворота или наклона головы. Очаговые неврологические симптомы – атаксия, вестибулярные нарушения, реже – расстройство чувствительности, дизартрия, дисфагия, дисфония, парезы.

Наиболее частым механизмом развития НМК при диссекции ПА является артерио-артериальная эмболия. На это указывают клинические проявления (острое развитие симптомов ишемии головного мозга, обычно во время активного бодрствования, часто при повороте/наклоне головы) и результаты ангиографии (наличие у большинства больных гемодинамически незначимых стенозов, которые существенно не нарушают церебральную гемодинамику и обеспечивают дистальное продвижение эмболов). Источником эмболии многие исследователи считают фрагменты ИМГ, попадающие в кровоток при вторичном прорыве интимы. По мнению других исследователей, это внутрисосудистые пристеночные тромбы, сформировавшиеся в месте разрыва интимы. Решающее значение в верификации диссекции ВСА и ПА имеет нейровизуализационное исследование, в первую очередь МРТ в режиме ангиографии (МРА) и МРТ в режиме Т1 f-s, позволяющие выявить ИМГ. Наиболее частым характерным ангиографическим признаком диссекции ВСА/ПА является неравномерный, реже – равномерный пролонгированный стеноз («симптом четок», или «нитки бус», «симптом струны»), предокклюзионное конусообразное сужение просвета ВСА («симптом пламени свечи»). Такие характерные ангиографические признаки диссекции, как расслаивающая аневризма и двойной просвет, встречаются значительно реже. Диссекция представляет собой динамическую патологию: стенозы ВСА/ПА, обусловленные ИМГ, во всех случаях полностью или частично разрешаются через 2–3 месяца. Реканализация исходной окклюзии, вызванной диссекцией, наблюдается только в половине случаев. Характерными МРТ-признаками диссекции служат ИМГ, которая визуализируется в режиме Т1 f-s на протяжении ≥2 месяцев, и увеличение наружного диаметра артерии. Следует иметь в виду, что в течение 1-й недели заболевания ИМГ при МРТ в режиме Т1 f-s не выявляется, поэтому диагностическое значение приобретают компьютерная томография (КТ) и МРТ в режиме Т2 f-s.

В большинстве случаев с течением времени происходит хорошее или полное восстановление нарушенных функций. Диссекция ПА может рецидивировать. Через 4–15 месяцев рецидив отмечен у 10% пациентов.

Морфологическое исследование артерий мозга при диссекции играет основополагающую роль в выяснении причин слабости артериальной стенки, приводящей к диссекции. Оно позволяет выявить расслоение, истончение, а иногда и отсутствие внутренней эластической мембраны, участки фиброза в интиме, неправильную ориентировку миоцитов в медии. Предполагается, что изменение сосудистой стенки обусловлено генетически детерминированной слабостью соединительной ткани, в первую очередь патологией коллагена. Однако мутации в гене коллагена не обнаружены. Впервые в мире сотрудниками НЦ неврологии РАМН высказано предположение, что причиной слабости артериальной стенки является митохондриальная цитопатия. Это подтвердило исследование биоптатов мышц и кожи. При гистологическом и гистохимическом исследовании мышц обнаружены красные рваные волокна, изменение реакции на сукцинатдегидрогеназу и цитохромоксидазу, субсарколеммальный тип окрашивания в волокнах с сохранной реакцией. Электронно-микроскопическое исследование артерий кожи выявило изменения митохондрий, вакуолизацию, отложение жира, липофусцина и гликогена в клетках с измененными митохондриями, отложения кальция в экстраклеточном матриксе. Комплекс выявленных изменений, характерных для митохондриальной цитопатии, позволил российским исследователям предложить термин «митохондриальная артериопатия» для обозначения патологии артерий, предрасполагающей к диссекции.

Лечение ИИ, обусловленного диссекцией, окончательно не определено, так как отсутствуют рандомизированные плацебоконтролируемые исследования с включением большого количества больных. В связи с этим нет четко установленных методов лечения в остром периоде инсульта. Чаще всего рекомендуется введение прямых антикоагулянтов с последующим переходом на непрямые антикоагулянты, которые применяют в течение 3–6 месяцев. Цель их назначения – предотвращение артерио-артериальной эмболии и поддержание ИМГ в разжиженном состоянии, что способствует ее разрешению. Следует иметь в виду, что назначение больших доз антикоагулянтов может привести к нарастанию ИМГ и ухудшению кровоснабжения головного мозга. В качестве альтернативы этим препаратам в остром периоде инсульта рекомендуется применение антиагрегантов, при этом различия в исходах инсульта, по предварительным данным, отсутствуют. С целью оценки безопасности лечения низкомолекулярным гепарином и аспирином в остром периоде диссекции французские исследователи провели измерение объема и протяженности ИМГ в течение 1-й недели лечения. Небольшое увеличение этих параметров наблюдалось у трети больных, однако ни в одном случае не отмечено нарастания степени стеноза или развития повторной диссекции. Применение антикоагулянтов и антиагрегантов ограничивается 2–3 месяцами, в течение которых происходит развитие ИМГ. Дальнейший профилактический прием этих препаратов нецелесообразен, так как причиной ИИ при диссекции является не гиперкоагуляция, а слабость артериальной стенки. Поскольку основная причина, предрасполагающая к развитию диссекции – слабость артериальной стенки, лечебные мероприятия как в остром, так и в отдаленном периоде инсульта должны быть направлены на ее укрепление. Если учесть данные о митохондриальной цитопатии, приводящей к энергетической недостаточности клеток артериальной стенки и ее дисплазии, способствующей возникновению диссекции, можно считать обоснованным применение препаратов с «трофическим» и энерготропным действием. Одним из таких препаратов является актовегин, который используется как в остром, так и в отдаленном периоде инсульта, обусловленного диссекцией. Он представляет собой биологически активное вещество естественного происхождения – депротеинизированный дериват телячьей крови. Основное действие актовегина заключается в активизации клеточного метаболизма за счет облегчения поступления кислорода и глюкозы в клетку, что обеспечивает дополнительный приток энергетических субстратов и увеличивает в 18 раз продукцию АТФ – универсального донатора энергии, необходимой для жизнедеятельности и функционирования клетки. Используются и другие препараты с нейрометаболическим действием для восстановления нарушенных вследствие инсульта функций: церебролизин, пирацетам, глиатилин, цераксон.

В остром периоде диссекции, помимо медикаментозного лечения, большое значение имеет соблюдение следующих правил: необходимо избегать резких движений головой, травм, физического напряжения, натуживания, которые могут привести к нарастанию диссекции.

Диссекция ВСА и ПА является частой причиной ИИ в молодом возрасте, реже – причиной изолированной шейной/головной боли.

Знание клинических и ангиографических особенностей данного вида сосудистой патологии головного мозга позволяет провести правильное ее лечение и вторичную профилактику.

Как проводится исследование

Как проводится исследование