чувствует ли мозг боль во время операции

Обезболивание и наркоз

Мы считаем абсолютно необходимым, максимально информировать пациентов обо всем, что их ждет во время и после операции. Очень важно, чтобы пациент смог оптимальным образом подготовится к достаточно сложному испытанию — хирургической операции. Ведь не зря говорят — предупрежден, значит вооружен. Многолетний опыт показывает, что только заранее хорошо информированные пациенты переносят операцию легко, быстро поправляются и возвращаются к активной жизни.

Будет ли мне больно во время операции?

Такой вопрос для современной медицины звучит несколько наивно, ведь еще во второй половине XIX века с болью во время хирургической операции было покончено. С тех пор анестезиология (раздел медицинской науки, изучающий различные виды обезболивания и наркоза) проделала колоссальный путь в своем развитии и сегодня располагает всем необходимым, чтобы любая, даже самая сложная и обширная операция прошла для пациента безболезненно, безопасно и комфортно. Однако даже самый осведомленный пациент порой волнуется и задается подобным вопросом: а не будет ли мне больно во время и сразу после операции, когда «отойдет» наркоз? Ответ в этом случае может звучать так: если анестезиолог (специалист по обезболиванию и контролю за состоянием пациента во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде) является специалистом высокого класса и выполняет свою работу профессионально, боли во время операции и после окончания действия операционного обезболивания — не будет.

Какие виды обезболивания существуют в современной медицине? При каких операциях используются определенные виды обезболивания?

Обезболивание или анестезия может быть общей и местной. При незначительных по объему операциях (в урологии это многие операции на половом члене и органах мошонки, в гинекологии — незначительные по объему вмешательства на половых губах, влагалище, области наружного отверстия уретры и т.д.), как правило, применяетсяместная анестезия. Она заключается во введении с помощью шприца в зону выполняемой операции или в область периферических нервов, контролирующих болевую чувствительность зоны операции, специального вещества, местного анестетика (лидокаин, ксилокаин, маркаин и др.), которое на время выключает болевую чувствительность. Местная анестезия бывает инфильтрационной (введение анестетика непосредственно в зону разреза и операционных манипуляций), проводниковой (введение анестетика в область крупных нервов, которые обеспечивают болевую чувствительность в зоне операции, однако сами находятся вне этой зоны) и комбинированной. Во время операции под местной анестезией пациент находится в сознании, он видит и слышит все, что происходит в операционной, он также может ощущать все прикосновения хирургов (не боль), а иногда и испытывать незначительные болевые ощущения. Общая анестезия или наркоз (под словом наркоз понимается только общая анестезия с выключением сознания и болевой чувствительности на уровне головного мозга, просторечное выражение «общий наркоз» лишено всякого смысла) заключается во временном выключении центральных зон болевой чувствительности и передачи болевых импульсов в головном или спинном мозге. Наркоз бывает внутривенный и интубационный. При внутривенном наркозе в вену пациента вводится препарат, который вызывает выключение центров болевой чувствительности головного мозга и одновременно выключает сознание пациента, сохраняя, как правило, самостоятельное дыхание. Внутривенный наркоз применяется при малых и средних операциях, когда местная анестезия не может обеспечить надлежащего обезболивания. Данный вид наркоза применяется и по желанию пациента, когда он не хотел бы находиться в сознании во время операции, видеть слышать и ощущать все, что происходит в операционной. Интубационный наркоз заключается в предварительном временном выключении на уровне головного мозга центральной болевой чувствительности и сознания пациента, временной парализации мускулатуры с последующей интубацией (введением в трахею дыхательной трубки) и осуществлением искусственной вентиляции легких (искусственное дыхание) с помощью специальной дыхательной аппаратуры на все время операции. Такой вид наркоза применяется при обширных операциях на органах брюшной и грудной полостей, органах таза и забрюшинного пространства (полостные операции). Подобные операции требуют, чтобы мышцы пациента были расслаблены и непроизвольные или произвольные движения не мешали бы хирургу и были бы полностью исключены. Интубационный наркоз может использоваться и в случаях, когда внутривенный наркоз или местная анестезия могут быть недостаточными для обеспечения надлежащего обезболивания и контроля за состоянием пациента во время средних по объему операций, а также по медицинским показаниям, связанным с наличием некоторых заболеваний оперируемого. Особое место среди методов общего обезболивания занимает спинальная (перидуральная) анестезия (рис. 1), которая заключается во введении в спинномозговой канал местных анестетиков различной продолжительности действия (лидокаин, ксилокаин, маркаин и др.), что приводит к временному выключению болевой и тактильной чувствительности, а также двигательной функции ниже места введения.

Рис. 1 Выполнение спинальной анестезии врачом анестезиологом.

Спинальная анестезия, как правило, дополняется так называемой внутривенной седатацией (медикаментозный сон) и пациент во время операции спит. Данный вид анестезии применяется при различных операциях на органах таза и наружных половых органах.

Каковы особенности выхода пациента из различных видов анестезии и ближайшего послеоперационного периода? Что нужно сделать для быстрейшего восстановления и выздоровления пациента после операции?

Почему важно выписаться из стационара как можно раньше?

В больницах, которые достались нам в наследие от советской системы здравоохранения, еще и сегодня послеоперационное ведение больных часто организовано таким образом, что пациенты находятся в стационаре после больших операций от одной до нескольких недель. Многие люди ошибочно полагают, что чем дольше пациент находится в стационаре после операции, тем «полноценнее» он выздоровеет. Исследования, проведенные в ведущих западных странах, показали, что все происходит совсем наоборот. Было доказано, что чем дольше продолжается послеоперационное пребывание пациента в стационаре, тем чаще возникают инфекционные осложнения (нагноение раны), вызванные так называемой госпитальной инфекцией. Стоит заметить, что состояние дел с госпитальной инфекцией в российских стационарах явно оставляет желать лучшего, так что задерживаться в них не стоит. Другой важный аргумент в пользу ранней выписки из стационара лежит в сфере психологии человека и выражается пословицей — дома и стены помогают. В привычных и комфортных домашних условиях — восстановление происходит гораздо быстрее. Необходимым условием ранней выписки из стационара является наличие близких людей, которые могли бы обеспечить пациенту минимально необходимую помощь в домашних условиях. При необходимости к послеоперационным пациентам клиники Андрос медицинский персонал может прибыть на дом.

Важно знать, что в послеоперационном периоде следует сократить или воздерживаться от курения. Это значительно ускорит заживление послеоперационной раны.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! ПОМНИТЕ, ЧТО КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ И ПОЛНОЦЕННАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ КОМПОНЕНТАМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. КЛИНИКА АНДРОС ИМЕЕТ В СВОЕМ ШТАТЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СПОСОБНОГО ПРОВЕСТИ НАРКОЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И ОБСЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИООНОЕ ВЕДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ. В КЛИНИКЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ, ПРАКТИКУЕТСЯ РАННЯЯ АКТИВИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, БЫСТРАЯ ВЫПИСКА ИЗ СТАЦИОНАРА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАЦИЕНТЫ ДАЖЕ ПОСЛЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ (РАДИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ) ВЫПИСЫВАЮТСЯ ИЗ СТАЦИОНАРА НА 4 — 5 СУТКИ И ЧЕРЕЗ 3 — 4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К АКТИВНОЙ РАБОТЕ.

Чувствует ли мозг боль во время операции

Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли, боль — это неприятное чувствительное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения.

В этом определении сделан акцент на аффективном (эмоциональном) компоненте боли. Другой компонент боли — чувствительно-дискриминационый («Где и как сильно?»).

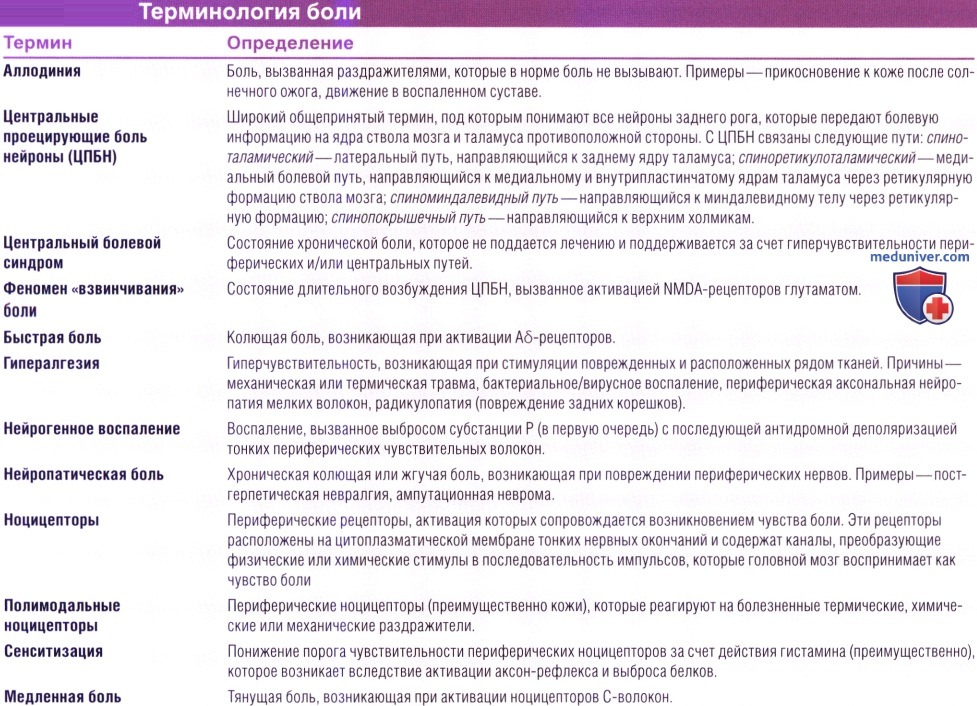

а) Периферические пути болевой чувствительности. За проведение болевых ощущений отвечают тонкие миелинизированные (А6) и немиелинизированные (С) волокна, исходящие от униполярных клеток спинномозгового ганглия. Иногда эти волокна называют «волокнами боли», хотя существуют и другие нервные волокна сравнимого диаметра, которые являются исключительно механорецепторными. В то же время другие волокна, связанные, например, с механорецепторами или терморецепторами, вызывают чувство боли только при работе на высокой частоте. В общем плане обсуждения боли последние волокна называют полимодальными ноцицепторами.

В составе спинномозговых нервов находятся дистальные отростки ганглионарных клеток, иннервирующих соматические ткани, в том числе кожу, париетальную плевру и брюшину, мышцы, суставные капсулы и кости. Проксимальные отростки отдают ветви на уровне зоны выхода задних корешков, далее в составе дорсолатерального пути Лиссауэра поднимаются вверх, пропуская пять или более сегментов спинного мозга, а затем оканчиваются в пластинах I, II и IV заднего рога. Аналогичные волокна тройничного нерва оканчиваются в спинномозговом ядре тройничного нерва.

Дистальные нервные отростки, направляющиеся от внутренних органов, имеют общую периневральную оболочку с постганглионарными волокнами симпатического ствола. Проксимальные отростки пересекаются с волокнами пути Лиссауэра и заканчиваются в этой же области. Считают, что перекрест соматических и висцеральных афферентных окончаний на дендритах центральных болевых нейронов объясняет возникновение отраженной боли при таких состояниях, как инфаркт миокарда или острый аппендицит.

б) Сенситизация ноцицепторов. При повреждении тканей из них происходит выброс различных активных веществ — брадикининов, простагландинов и лейкотриенов, которые понижают порог возбудимости ноцицепторов. При повреждении С-волокон происходит также активация аксон-рефлексов, в окружающие ткани высвобождаются субстанция Р и кальцитонин ген-связанный пептид (CGRP), стимулируя выброс гистамина тучными клетками. Гистаминовые рецепторы, которые могут располагаться на нервных окончаниях (Глава 8), способы стимулировать синтез арахидоновой кислоты за счет гидролиза мембранных фосфолипидов.

Фермент циклооксигеназа превращает арахидоновую кислоту в простагландины. (Механизм действия аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов заключается в угнетении этого фермента и снижении синтеза простагландинов.)

В результате возникают длительная активация большого числа С-волокон и сенситизация механических ноцицепторов. Клинически это проявляется аллодинией, при которой даже легкое прикосновение к какой-то области вызывает болевые ощущения, и гипералгезией, когда даже незначительные болезненные стимулы воспринимают как сильнейшую боль.

Для синдрома раздраженного кишечника характерна сенситизация ноцицептивных интерорецепторов брюшной стенки. Такой механизм развития болевого синдрома характерен также для интерстициального цистита.

Сенситизация нейронов С-волокон может также происходить за счет изменения транскрипции генов, когда аномальные натриевые каналы встраиваются в клеточную мембрану нейронов заднего спинномозгового ганглия. В этом месте может возникать спонтанная электрическая активность, которая, как считают, может быть ответственна за неэффективность анальгетиков, блокирующих проведение нервного импульса на высоких уровнях.

в) Нейропатическая боль. При рассечении периферического нерва его проксимальная и дистальная культи оказываются разделенными формирующейся рубцовой тканью. На аксонах, захваченных в этой рубцовой ткани, формируются небольшие нитевидные утолщения — невромы, которые очень чувствительны к сдавлению. При их длительной активации страдания пациента усиливаются, поскольку у него развивается синдром центральной боли. Постгерпетическая невралгия — это нейропатическая боль, которая становится следствием перенесенной инфекции herpes zoster («опоясывающий лишай») и проявляется появлением везикул вдоль зоны иннервации кожного нерва, обычно межреберного.

Вирус может поддерживать боль за счет активации механизма транскрипции генов, который был описан выше. Центральные пути болевой чувствительности Центральные ноцицептивные нейроны подразделяют на две группы—специфические, с небольшой зоной периферической иннервации (около 1 см 2 ), а также имеющие широкий динамический диапазон (более 2 см 2 ). Это механические ноцицепторы, которые кодируют тактильные стимулы как импульсы низкой чистоты и болевые стимулы как импульсы высокой частоты.

Согласно общепринятому мнению, спиноталамический путь (или переднебоковой, учитывая его расположение в спинном мозге) состоит из различных волокон, которые отвечают как за различение болевых, температурных и тактильных стимулов (неоспиноталамический, или прямой, путь), так и за аффективную, двигательную и вегетативную реакции на боль (палеоспиноталамический, или непрямой, путь).

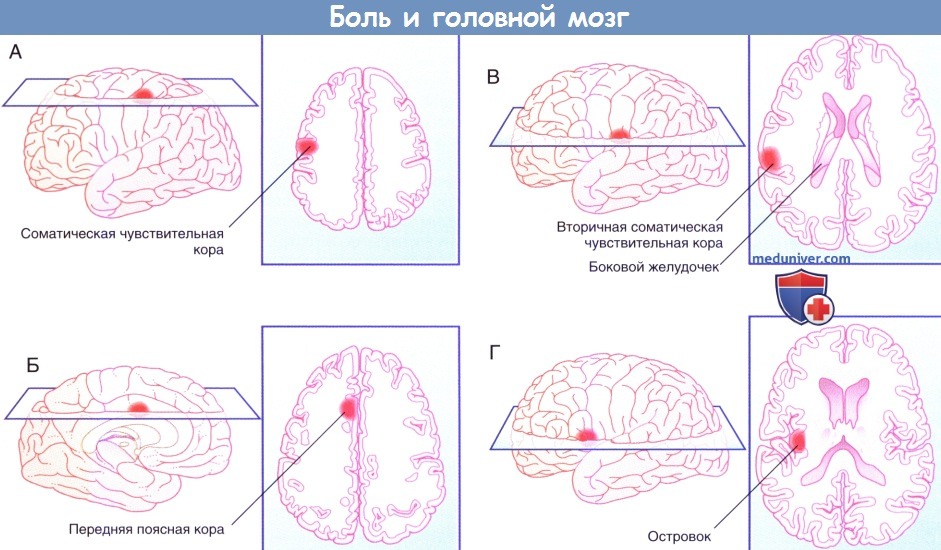

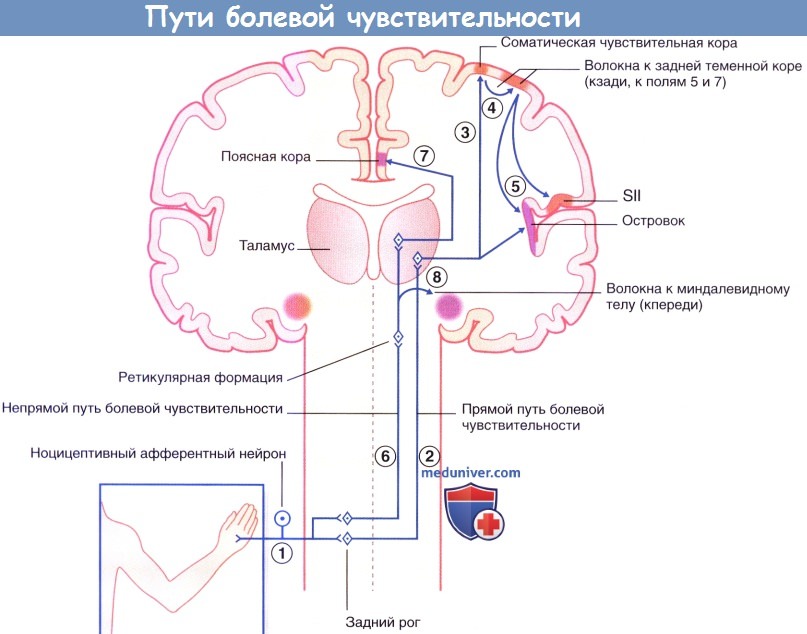

г) Прямой путь болевой чувствительности. Прямой путь для туловища и конечностей начинается от заднего рога спинного мозга и в составе спиноталамического пути направляется к задней части вентрального заднелатерального ядра таламуса с противоположной стороны. На голове и шее он начинается в спинномозговом ядре тройничного нерва и по тройнично-таламическим волокнам идет к задней части медиального ядра противоположного таламуса. Отсюда волокна преимущественно направляются к первичной соматической чувствительной коре (SI) и частично к верхней части латеральной борозды (SII). Установлена соматотопическая организация этой области, что удалось выявить при помощи проведения ПЭТ головного мозга во время воздействия теплового стимула на различные участки лица.

Благодаря исследованиям на животных обнаружили, что в SI имеются высоковозбудимые специфические ноцицептивные нейроны, рецепторное периферическое поле которых относительно невелико. Именно эти нейроны лучше всего отвечают на вопрос «Где и как сильно болит?».

На рисунках ниже изображены проекции к задней теменной коре и SII.

Понятно, что спиноталамическая система раннего оповещения отвечает за поворот глаз и головы в сторону источника боли. Спинопокрышечный путь направляется наверх вдоль спиноталамического пути и заканчивается в верхних холмиках. Он также организован соматотопически. Волокна этого пути обеспечивают работу зрительного рефлекса, который поворачивает глаза/туловище/конечности в сторону стимулируемой области. Помимо активации этого филогенетически древнего пути (он имеется уже у рептилий), зрительный путь, отвечающий на вопрос «Где?», также связан с волокнами, идущими к задней теменной коре от SI.

В SII число ноцицептивных нейронов меньше, однако они также могут получать зрительную информацию. Они связаны с островком, который получает импульсы непосредственно от таламуса. При стимуляции островка в организме возникают вегетативные реакции (повышение частоты сердечных сокращений, вазоконстрикция, потоотделение). Интересно, что при повреждении островка человек перестает воспринимать болевые стимулы как неприятные, но при этом он все еще может локализовать стимул и определять его интенсивность. Такое состояние называют асимболией боли.

д) Непрямой путь болевой чувствительности. Непрямой путь — полисинаптический, в составе спиноретикулярного и тройнично-ретикулярного путей он направляется к дорсальному медиальному ядру таламуса, проецируясь (в том числе) к передней поясной коре. Эта область отвечает за аффективный компонент боли. Доказательством этого служит тот факт, что у пациентов с хроническим болевым синдромом успешно выполняют хирургическое пересечение (цингулотомию) или удаление (цингулэктомию) поясной коры. Пациенты сообщают, что сила болевых ощущений не изменилась, но боль при этом не кажется им такой нестерпимой. Точно такой же эффект дают инъекции морфия, вероятно, потому, что в передней поясной коре сосредоточено наибольшее число опиоидных рецепторов.

После цингулэктомии часто возникает отек участка мозга, осуществляющий контроль за мочевым пузырем. В связи с этим в течение какого-то времени пациентов может беспокоить недержание мочи. Однако, что важнее, более чем у половины больных после операции развивается «аффективное уплощение» — люди перестают испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции.

1. Периферические ноцицептивные нейроны, отдающие волокна к заднему рогу.

2. «Быстрые» центральные проецирующие боль нейроны (ЦПБН) отдают волокна непосредственно к противоположному заднебоковому таламусу и

3. Переключаются на соматическую чувствительную кору (SI). 4. Ассоциативные волокна соединяют SI с задней теменной корой, где происходит анализ тактильных ощущений («Где?» и «Как сильно»?), а также зрительное ориентирование («Откуда?»).

5. От задней теменной коры волокна идут к SII, где происходит интеграция тактильных и зрительных ощущений. Спереди происходит переключение на кору островка, куда могут также поступать импульсы от таламуса. Этот участок коры отвечает за вегетативные и эмоциональные реакции.

6. «Медленные» ЦПБН через ретикулярную формацию передают сигнал к медиальному таламусу. Волокна направляются также кпереди, в префронтальную кору (здесь не показана), где ощущения подвергаются комплексному анализу.

7. Волокна направляются вверх к поясной коре, где в норме возникает реакция эмоционального отвращения («избегание»),

8. Некоторые ЦПБН возбуждают нейроны ретикулярной формации, которые сообщаются с миндалевидным телом. Эти связи обеспечивают возникновение испуга.

е) Центральная боль. Центральная боль практически всегда возникает вследствие активации центральных проецирующих боль нейронов (ЦПБН) спиноталамического и спиноретикулярного путей. За эти процессы отвечают следующие три механизма.

• Длительная активация глутаматных NMDA-рецепторов стимулами от заднего корешка, которую наблюдают в течение нескольких недель или месяцев. В результате развивается долгосрочная потенциация ЦПБН.

• Порог возбудимости ЦПБН может еще больше снижаться путем запуска транскрипции определенных генов за счет появления дополнительных глутаматных рецепторов на их нейронах.

• Для третьего механизма лучше всего подходит определение «парадоксальный». Этот механизм уже описан в отдельной статье на сайте при обсуждении супраспинальной антиноцицептиеной системы, когда серотонинергические нейроны, проецирующиеся от большого ядра шва (БЯШ) среднего мозга, могут тормозить активность ЦПБН за счет активации энкефалинергических вставочных нейронов. Исследования на животных показали, что хотя для появления центральной боли может быть достаточно одного из первых двух механизмов, для ее поддержания необходимо, чтобы несеротонинергические нейроны БЯШ облегчили возбудимость ЦПБН. Действие этих нейронов обусловлено неизвестным возбуждающим нейромедиатором. Самый очевидный пример такой боли—фантомная боль, при которой сильные болевые ощущения возникают в дистальной части ампутированной конечности.

Один из видов центральной боли — таламическая боль, которая возникает при инсульте в области белого вещества около заднего вентрального ядра таламуса. Появление сильнейшей боли в противоположной половине тела может быть связано с нарушением нормальных тормозных влияний, которые поступают в задние отделы таламуса от близлежащих ретикулярных ядер.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.11.2018

Реабилитация после удаления опухоли головного мозга

Опухоль головного мозга – широкое понятие, которое подразумевает ряд заболеваний, общей чертой которых является появление новообразований, локализованных в области черепа. Эти новообразования могут развиваться непосредственно в тканях мозга, в его оболочках, а также в черепных костях и сосудах.

Опухоли могут быть первичными и вторичными. В первом случае новообразование формируется в полости черепа. Во втором – в полости черепа появляются уже метастазы, а первичный раковый очаг находится в другом месте.

Также опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные, одиночные и множественные. Одиночные подразумевают наличие всего одного новообразования, множественные – от двух.

Характерная симптоматика

Опухоль растет внутри черепа и начинает сдавливать мозг. В итоге страдают не только те отделы, которые находятся в непосредственной близости к очагу, но и те, что расположены на удалении. Чем больше опухоль, тем выше внутричерепное давление, и тем выше вероятность отека мозга. Все это приводит к ряду симптомов:

Лечение опухолей головного мозга

Существует три основных подхода к лечению заболевания:

Оперативное вмешательство используется в основном в тех случаях, когда опухоль отграничена от других тканей, и при проведении операции риск их повреждения минимален.

Новообразование может быть удалено полностью или частично. Также может быть проведена паллиативная операция, которая облегчит состояние больного.

Оперативное вмешательство противопоказано в тех случаях, когда:

Химиотерапия направлена на уничтожение раковых клеток. Метод может использоваться как самостоятельный, а также в совокупности с хирургическим вмешательством. Специальные препараты (цитостатики) вводятся внутримышечно, внутриартериально, внутривенно, внутритканево (непосредственно в полость, откуда была удалена опухоль), интратекально.

Лучевая терапия – это воздействие на раковые клетки радиоактивными веществами. Лечение подходит для разных видов опухолей, как злокачественных, так и доброкачественных, и в тех случаях, когда операция невозможна. Данная методика может использоваться и после хирургического вмешательства, когда новообразования проросли в близлежащие ткани.

Есть также методики радиохирургии, которые также относятся к лучевой терапии. Это гамма-нож и кибер-нож. В обоих случаях проводится радиоактивное облучение, которое воздействует на раковые клетки и не влияет на здоровую ткань.

Восстановление после удаления опухоли головного мозга

Операция по удалению опухоли головного мозга – очень серьезное вмешательство. Даже если она проведена профессионально и без последствий после нее очень важно провести правильное восстановление, чтобы полностью выздороветь без риска рецидива.

После хирургического вмешательства есть ряд запретов:

Очень важно начать нейрореабилитацию как можно раньше, чтобы восстановиться как можно быстрее и избежать инвалидности.

Восстановление касается, прежде всего, утраченных ранее функций пациента и возвращение его к нормальной жизни. Не всегда возможно вернуть полностью доболезненное состояние, в этом случае нужно постараться адаптировать больного к текущей ситуации, научить его самостоятельно себя обслуживать.

Реабилитацией занимаются хирурги, химиотерапевты, психологи, радиологи, физиотерапевты, врачи и инструкторы по ЛФК, а также младший медицинский персонал. Только комплексный подход всех групп специалистов позволяет обеспечить качественный реабилитационный процесс.

Программа индивидуально разрабатывается для каждого пациента. Для него ставятся краткосрочные и отдаленные цели. Когда достигаются краткосрочные цели, ставятся новые. И так постепенно, шаг за шагом достигается основная цель. Процесс делится на такие маленькие этапы для того, чтобы врачи смогли оценить динамику, а пациент ощутил радость достижений и получил мотивацию для дальнейших действий.

Пока больной проходит процесс нейрореабилитации, помощь нужна и его родственникам, так как тяжелое состояние пациента часто приводит к состоянию подавленности всей его семьи. Чтобы у членов семьи были силы для поддержки своего родственника, им тоже нужна помощь.

Реабилитационные программы и сроки восстановления

Чтобы говорить о сроках, нужно иметь представление о сложности первоначального состояния, оперативном вмешательстве и его результатах. Если процесс запущен вовремя и идет успешно, обычно он занимает около 3-6 месяцев.

Среди самых популярных методик:

Все меры реабилитации проводятся специалистами. Но очень важна мотивация самого пациента, его желание работать и получать результат.