эритрокариоциты в костном мозге понижены

Эритроциты в крови: норма по возрасту, причины повышенных и пониженных значений

Эритроциты – красные кровяные тельца, самые многочисленные клетки крови. Формально они не являются клетками, так как в процессе созревания теряют многие необходимые для клеток структуры. Например, в них отсутствуют ядра, и они не синтезируют никакие белковые молекулы, в отличие от остальных клеток организма. Так что название «клетка» в данном случае используется для удобства. Эритроциты образуются в костном мозге и постоянно циркулируют в организме, выполняя важнейшую функцию поддержания жизни – они переносят кислород из легких к тканям и органам и удаляют углекислый газ.

Кроме эритроцитов, кровь содержит плазму, тромбоциты, лейкоциты. Однако количество эритроцитов так велико, что всего пара капель крови содержит около одного миллиарда этих клеток. Они составляют около 40% всего объема крови. Собственно, именно эритроциты и придают нашей крови характерный красный цвет за счет содержания гемоглобина.

Эритроциты не вечны, со временем они изнашиваются и в конечном итоге умирают. Средний жизненный цикл эритроцита составляет примерно 120 дней – всего четыре месяца. Однако не стоит переживать, костный мозг постоянно производит новые клетки и поддерживает нужный уровень красных кровяных телец. Различные неблагоприятные обстоятельства могут сокращать или, наоборот, увеличивать их скорость воспроизводства и влиять на продолжительность их жизни – таким образом, нарушается баланс состава крови. Повышение или понижение красных кровяных телец связано с разными патологическими состояниями. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Эритроциты в крови в норме

Границы нормы различаются в зависимости от пола, возраста и других особенностей.

Так, для взрослого мужчины она составляет от 4,0 до 5,1×10¹² единиц на литр крови, а для женщин — 3,7 до 4,7×10¹² в 1 л.

У беременных женщин эритроциты могут снижаться до 3–3,5 х 10¹² в 1 л.

У детей до года концентрация красных кровяных телец постоянно меняется, поэтому для оценки состава их крови существует специальная таблица, которой руководствуются врачи при расшифровке анализов.

В детском возрасте после года еще существуют небольшие отклонения от «взрослой» нормы, но к подростковому возрасту уровень эритроцитов выравнивается.

Повышенные эритроциты

Эритроциты могут быть повышены из-за множества причин, начиная от банального обезвоживания и заканчивая эритремией – хроническим лейкозом. Поэтому при любых отклонениях в результатах анализов необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы определить причину.

Увеличение числа эритроцитов называют эритроцитозом, который бывает:

1. Первичный. Редкое наследственное заболевание, характеризующееся упадком сил, головокружением и более темным цветом слизистых оболочек.

2. Вторичный. Вызван другими заболеваниями или состояниями (например, курением или пребыванием в высокогорных районах) и связан с кислородным голоданием клеток.

Часто повышенный уровень эритроцитов объясняется обезвоживанием, жаркой погодой, сильным стрессом или чрезмерными физическими нагрузками. Патологическое повышение эритроцитов – достаточно редкая патология. Намного чаще пациенты сталкиваются с их пониженным уровнем.

Пониженные эритроциты

Есть много форм анемии, каждая из которых имеет свою причину. Анемия может быть временной или приобретенной; в зависимости от выраженности – от легкой до тяжелой степени. Согласно публикации журнала The Lancet от 2015 года, около одной трети населения мира страдает анемией.

Отклонение от нормы – не всегда болезнь

Если уровень эритроцитов при первом анализе несколько выходит за границы нормы, не стоит паниковать. Врач поможет интерпретировать результаты верным образом, учитывая ваши индивидуальные особенности и историю болезни. Единичный слегка повышенный или слегка пониженный результат может не иметь медицинского значения.

Анализы на эритроциты в крови

Подсчет красных кровяных телец и оценка их строения обычно производятся как часть общего анализа крови (ОАК). Общий анализ крови – самый частый анализ, информативный практически при любых патологических процессах. Этот тест также может использоваться для диагностики и/или мониторинга ряда заболеваний, которые влияют на выработку или продолжительность жизни эритроцитов.

Сдать общий анализ крови с определением 5 фракций лейкоцитов вы можете в любом медицинском центре Ситилаб.

Диагностика и лечение хронической аутоиммунной гемолитической анемии

Больная Ш., 80 лет, пенсионерка. Из анамнеза известно, что в течение последних двух лет неоднократно проходила амбулаторное и стационарное лечение по поводу хронической B12–фолиеводефицитной анемии, диагностированной на основании анемического синдрома в сочетании с гиперхромией и макроцитозом эритроцитов. Стернальная пункция, определение уровня витамина B12 и фолиевой кислоты не проводились. Отмечался временный незначительный положительный эффект лечения витамином B12. С конца 2011 года, несмотря на ежемесячное введение витамина B12 в дозе 500γ в сочетании с фолиевой кислотой, стала нарастать анемия (14.02.2012 г. гемоглобин – 54 г/л). Для обследования и лечения госпитализирована в больницу № 40 с диагнозом: B12–фолиеводефицитная анемия тяжелой степени. ИБС. Стенокардия напряжения II ф. к. Гипертоническая болезнь II ст. Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. Мочекаменная болезнь. Конкремент правой почки, простые кисты обеих почек. Полипы желудка.

При поступлении жалобы на выраженную общую слабость, головокружения, головную боль, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца.

При объективном осмотре отмечены субиктеричность кожи и слизистых оболочек, умеренная гепатомегалия (+2 см) и спленомегалия (+ 2 см).

Результаты клинического анализа в динамике представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинические анализы крови пациентки Ш. в динамике

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15.02.12 | 54 | 1.39 | 10.5 | 133 | 80 | 2 | 66 | 21 | 9 | 2 | — | 75 |

| 11.03.12 | 50 | 1.41 | 11.8 | 114 | 98 | 4 | 75 | 11 | 4 | 3 | 1 | 78 |

| 15.03.12 | 49 | 1.31 | 17.8 | 121 | 288 | 4* | 60 | 23 | 5 | 1 | — | 78 |

| 20.03.12 | 72 | 1.93 | 11.4 | 116 | 297 | 2 | 73 | 14 | 7 | 2 | 0 | 46 |

| 27.03.12 | 66 | 1.9 | 11 | 108 | 202 | 2 | 60 | 26 | 7 | 3 | 0 | 40 |

| 12.04.12 | 70 | 1.75 | 1.9 | 112 | 104 | 3 | 62 | 24 | 11 | 0 | 0 | 27 |

| 26.04.12 | 93 | 2.56 | 5.7 | 109 | 148 | 3 | 74 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 |

| 24.06.12 | 111 | 3.42 | 4.7 | 97 | 7 | 2 | 69 | 21 | 10 | 0 | 1 | 15 |

| 16.08.12 | 120 | 3.97 | 5.8 | 93 | 12 | — | 71 | 19 | 9 | 1 | 0 | 40 |

Примечание: * в лейкоцитарной формуле 15.03.12 выявлялись также миелоциты (2%) и метамиелоциты (5%).

В биохимическом анализе крови – повышение уровня креатинина (189 ммоль/л), билирубина (58 ммоль/л) за счет непрямого билирубина.

УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия; камни желчного пузыря; диффузные изменения поджелудочной железы; простые кисты обеих почек, конкремент правой почки.

ФГДС: два полипа желудка размером до 0,5 см.

Учитывая высокий риск сердечно-сосудистых осложнений у пожилой пациентки с анемией тяжелой степени, проведены трансфузии эритроцитарной взвеси. На основании клинико-лабораторных данных (спленомегалия, гипербилирубинемия, гиперхромная анемия с ретикулоцитозом) и неэффективности лечения витамином B12 и фолиевой кислотой заподозрена гемолитическая анемия.

При исследовании крови на антиэритроцитарные антитела выявлены аутоантитела класса IgG ++++.

Результаты стернальной пункции представлены в таблице 2.

Таблица 2.Миелограмма пациентки Ш. от 17.02.12 г.

Заключение

Клеточный костномозговой пунктат. Эритропоэз – нормобластический. Гиперплазия эритроидного ростка – 74,8%. Со стороны эритрокариоцитов отмечаются клетки с цитоплазматическими мостиками, скопления в виде «эритроидных островков».

Мегакариоциты различной степени зрелости с умеренным тромбоцитообразованием.

На основании данных миелограммы (гиперплазия эритроидного ростка при нормобластическом типе кроветворения) и выявления антиэритроцитарных антител диагностирована аутоимунная гемолитическая анемия с тепловыми антителами. При дополнительном обследовании признаков вторичного характера анемии не выявлено.

С 11.03.12 г. начата пульс-терапия метипреднизолоном в дозе 500 мг 1 раз в день внутривенно в сочетании с пероральным приемом преднизолона в дозе 45 мг в сутки под прикрытием гастропротекторов. После 5 дней лечения анемический синдром продолжал нарастать, появился выраженный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение количества ретикулоцитов (табл.1). Доза преднизолона перорально увеличена до 75 мг в сутки, к лечению добавлен азатиоприн по 100 мг/сутки per os, проведена трансфузия1 дозы эритроцитарной взвеси.

С 20.03.12 г. с учетом сохраняющегося гемолиза (ретикулоциты 297‰) проведен второй курс пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 500 мг в сутки № 4, однократно введен внутривенно циклофосфан в дозе 600 мг.

Лечение больная переносила хорошо. С 27.03.12 г. отмечена тенденция к увеличению уровня гемоглобина без поддерживающих гемотрансфузий. Решено продолжить введение циклофосфана по 200 мг в сутки, отменить азатиоприн. Анемический синдром продолжал уменьшаться: к 12.04.12 г. уровень гемоглобина достиг 70 г/л, снизился гемолиз (ретикулоцитов 104‰), однако развилась лейкопения (1,9×10 9 /л), в связи с чем циклофосфан был временно отменен. После восстановления количества лейкоцитов лечение циклофосфаном по 200 мг дважды в неделю было возобновлено на фоне постепенного снижения дозы преднизолона.

Больная в удовлетворительном состоянии 28.04.12 г. выписана из стационара. На амбулаторном этапе продолжено введение циклофосфана по 200 мг в сутки 2 раза в неделю, преднизолон в течение месяца полностью отменен.

В течение нескольких месяцев получала поддерживающую терапию циклофосфаном по 200 мг в сутки 2 раза в неделю (суммарная доза составила 7200 мг). На этом фоне уровень гемоглобина стабилен в пределах 100–120 г/л, количество ретикулоцитов не превышает 20%.

Комментарий к клиническому случаю

Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) – гетерогенная группа заболеваний и синдромов, обусловленных повышенным разрушением эритроцитов вследствие образования аутоантител. Частота АИГА во всех возрастных группах составляет 1:40000 – 1:80000, причем женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Выделяют первичные (идиопатические) и вторичные АИГА, которые чаще всего развиваются при лимфомах, солидных опухолях и заболеваниях соединительной ткани. По серологическим свойствам различают АИГА с тепловыми (85%) и холодовыми (15%) антителами; по месту разрушения эритроцитов выделяют АИГА с внутриклеточным (наиболее частым), внутрисосудистым и смешанным гемолизом.

Клинические проявления АИГА:

При внутрисосудистом гемолизе моча приобретает темно-бурую или черную окраску.

Лабораторные критерии:

Стандарт первой линии терапии АИГА – пероральные глюкокортикостероиды в начальной дозе 1 мг/кг в сутки, возможно проведение пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 0,5–1,0 г/сутки внутривенно в течение 3-5 дней. Второй линией терапии является спленэктомия, которая используется при отсутствии эффекта глюкокортикостероидов в течение 4–6 месяцев. У пожилых пациентов показано назначение иммунодепрессивных и цитостатических препаратов (азатипоприн, циклофосфон, циклоспорин). Значительно реже используют моноклональные антитела (ритуксимаб) и иммуноглобулин. Выживаемость больных АИГА в течение 5 лет составляет 75%.

При анализе данного случая обращает внимание длительное латентное течение заболевания у больной преклонного возраста с гиперхромной анемией, что послужило причиной ошибочного диагноза B12–дефицитной анемии (для АИГА характерен нормохромный характер анемии). С учетом возраста пациентки и наличия сопутствующих заболеваний было принято решение о подключении к лечению цитостатической терапии, позволившее получить ремиссию заболевания, отменить глюкокортикостероиды и отказаться от проведения спленэктомии.

Эритрокариоциты в костном мозге понижены

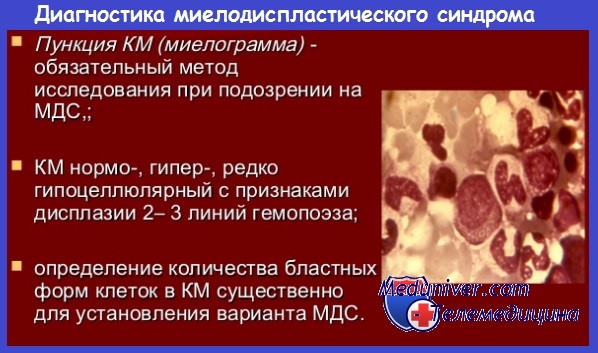

Установление диагноза миелодиспластических синдромов (МДС) основывается на выявлении диспластических изменений одного или нескольких ростков гемопоэза. Морфологические изменения клеток эритро-, гранулоцито- и мегакариоцитопоэза в костном мозге и крови очень разнообразны, соотношение нормальных и диспластических элементов у разных больных существенно варьирует. Принято считать клеточную линию измененной, если число диспластических элементов в ней составляет более 10 %.

Для подтверждения клональности процесса и прогнозирования течения заболевания диагностика миелодиспластических синдромов (МДС) должна непременно включать цитогенетическое исследование клеток костного мозга, особенно при незначительном числе гемопоэтических клеток с признаками дисплазии или отсутствии цитопении.

Нарушения эритропоэза при миелодиспластических синдромах. Анемия — наиболее частая патология кроветворения, наблюдаемая у большинства пациентов. Как показали собственные исследования (82 больных первичными миелодиспластическими синдромами (МДС)), анемия была диагностирована у 95,2 % пациентов: наиболее часто — в составе панцитопении (47,6 %), только в сочетании с лейкопенией — 15,9 % и тромбоцитопенией — 17,1 %. Изолированная анемия обнаруживалась у 14,6 % больных. По данным другого отечественного исследования (71 больной первичным МДС), одноростковая цитопения определялась у 33,9 % больных, двухростковая — у 40,8 %, панцитопения выявлялась наиболее редко — у 25 %.

Обычно анемия носит макро- или нормоцитарный характер. В редких наблюдениях описана микроцитарная анемия, выражающаяся в преобладании микроцитов в общей популяции эритроцитов. По данным нашего исследования, наиболее часто отмечалась макроцитарная анемия (53 %), несколько реже — нормоцитарная (44 %). Микроцитарная анемия была выявлена только у 4 % пациентов.

Использование автоматических анализаторов крови позволяет точно измерить средний объем клеток и охарактеризовать распределение фракций по размеру в популяции эритроцитов. Увеличение среднего объема эритроцитов (MCV) более 100 фл свидетельствует о макроцитозе, уменьшение менее 85 фл — о микроцитозе. Показатель средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСН) выше 31 пг свидетельствует о гиперхромном характере изменений, ниже 27 пг — о гипохромном.

В большинстве случаев у больных миелодиспластическими синдромами (МДС) констатируется нормохромная анемия. Следует отметить, что анемия у больных миелодиспластическими синдромами (МДС) может иметь смешанный характер и протекать на фоне хронической железодефицитной анемии, особенно у женщин, поэтому на основании данных автоматического анализатора анемия может быть квалифицирована как нормоили микроцитарная, а также нормо- или гипохромная. Только микроскопическое исследование мазков крови в этих случаях позволяет более точно охарактеризовать свойства эритроцитов.

Количество ретикулоцитов у больных миелодиспластическими синдромами (МДС) может колебаться достаточно широко, обычно их число нормальное или сниженное. Ретикулоцитоз может быть обусловлен появлением патологической фракции длительно живущих клеток (4 дня вместо 36 ч в норме), что позволяет обозначить этот процесс как «псевдоретикулоцитоз». В других случаях выраженность анемии при миелодиспластических синдромах (МДС) может усугубляться за счет продукции антиэритроцитарных антител и гемолиза эритроцитов, который сопровождается ретикулоцитозом. Аутоиммунный гемолиз с ретикулоцитозом определяют у 7—14 % больных, в связи с чем предложено выделять подвариант миелодиспластического синдрома с гемолитическим компонентом анемии.

Дисплазия эритроцитов выражается в изменении их формы, в частности, возникающем вследствие нарушения белков цитоскелета. В мазках крови выявляют пойкилоциты, овалоциты, эллиптоциты, стоматоциты и акантоциты. В литературе приводятся наблюдения о сфероцитозе эритроцитов, предшествовавшем развитию миелодиспластического синдрома. Для картины крови характерны также тельца Жолли, кольца Кеббота, базофильная пунктация цитоплазмы и ядросодержащие эритроциты. Подобные признаки не являются строго специфичными для миелодиспластического синдрома и могут быть обнаружены при различных других патологических состояниях.

Наличие нормоцитов в периферической крови наблюдается у 1/4— 1/3 больных миелодиспластическими синдромами (МДС). По нашим наблюдениям, нормоциты присутствуют у 26 % больных первичными миелодиспластическими синдромами (МДС), среднее количество нормоцитов составляет 1,7 ± 1,4 на 100 лейкоцитов.

Данные автоматических анализаторов и тщательное морфологическое исследование мазков являются важными условиями для правильной оценки количественных и качественных параметров красной крови.

В пунктате костного мозга определяется либо резкое уменьшение (до 5 % всех ядросодержащих клеток), либо расширение (до 90 %) красного ростка. Наиболее частым признаком дизэритропоэза является его мегалобластоидный характер, наблюдаемый почти у 90 % больных. В этих случаях определяются макронормобласты как с базофильной окраской цитоплазмы, так и с оксифильной. Встречаются многоядерные формы нормобластов и клетки с цитоплазматической перемычкой. Цитоплазма клеток окрашена неравномерно, включает тельца Жолли и имеет неправильные очертания. Ядра дольчатые, фрагментированные, клетки соединяются ядерными мостиками вследствие нарушенного митоза. Встречаются двух- и многоядерные формы. Структура хроматина — разреженная.

При цитохимическом исследовании реакции Перлса в части случаев в нормобластах определяют резкое увеличение числа (более 10) сидерофильных гранул, расположенных венчиком вокруг ядра. Они представляют собой митохондрии с избыточным накоплением железа. Такие клетки обозначаются как кольцевые сидеробласты. В отдельных работах имеются указания на то, что сидеробластоз при миелодиспластическх синдромах (МДС) может ассоциироваться с редко встречающимся микроцитарным характером анемии].

Нарушение строения органелл эритроцитов сопровождается образованием патологических форм гемоглобина. В литературных источниках указывается, что HbF обнаруживается у 87,5 % пациентов РА, причем преимущественно в эритробластах (F-бластах), но не в эритроцитах, что свидетельствует, по мнению авторов, о неспособности эритробластов к нормальной дифференцировке.

Диспластические нарушения клеток эритроидного ростка включают изменения энзимного спектра клеток. Снижается активность ферментов гликолиза, повышается содержание а-нафтилацетатэстеразы и кислой фосфатазы в нормобластах и эритроцитах. В части случаев наблюдается увеличение содержания ШИК-положительного вещества в диффузной и гранулярной форме. Однако эти цитохимические особенности не являются специфичными для миелодиспластических синдромов (МДС) и могут быть обнаружены при других гемобластозах.

Представляют интерес наблюдения миелодиспластических синдромов (МДС), при которых в клетках эритроидного ростка обнаружены ферменты, характерные только для нейтрофилов. Так, в нормобластах костного мозга цитохимическим методом обнаружена щелочная фосфатаза, а электронно-микроскопическим — пероксидаза. По нашим данным, щелочная фосфатаза в нормобластах присутствует у 69 % больных миелодиспластическими синдромами, число ферментсодержащих клеток составляет 2—63 %. Указанные цитохимические особенности эритроидных предшественников выявляются при любых вариантах заболевания и свидетельствуют о глубоких нарушениях процесса дифференцировки.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Еще раз об анемии… Точная дифференциальная диагностика – залог успешного лечения

Куриляк О.А., к.б.н.

Анемией обозначается состояние, которое характеризуется снижением содержания в крови гемоглобина ( 3 4,5-11,0*10 9 /л

Дети до 2 лет: 0,4-1,0 мг/л (7 – 18,0 мкмоль/л)

Итак, на первом этапе в лаборатории следует повести анализ образца на гематологическом анализаторе. При выявлении снижения гемоглобина необходимо прежде всего определить характер анемии: гипо-, нормо- или гиперхромный. Критерием является величина МСН, отражающая, как известно, среднее содержание гемоглобина в эритроците.

Гипохромные анемии характеризуются низким значением МСН ( 95 фл). Значение MCHC тоже не выходит за пределы нормы, а снижение гемоглобина обычно обусловлено резким снижением количества эритроцитов с преобладанием фракции клеток с большим объемом (макроцитов). К данному типу анемий относят В12-дефицитную, фолиеводефицитную и аутоиммунную гемолитическую анемии.

Нормохромные анемии в большинстве случаев являются и нормоцитарными, т.е. все эритроцитарные индексы находятся в пределах нормы (см. Табл. 1). Причиной снижения гемоглобина в этих случаях является снижение общего количества эритроцитов. В группу нормохромно-нормоцитарных анемий входят анемии при острой кровопотере, а также разнообразные гемолитические анемии и анемии при костномозговой недостаточности.

МСН является аналогом цветового показателя (ЦП),который вычисляют в тех случаях, когда в лаборатории нет гематологического анализатора и подсчет эритроцитов осуществляется в камере Горяева. Нормальные значения ЦП находятся в пределах 0,85 – 1,0. Однако, в случае ошибочного подсчета числа эритроцитов, в частности занижения их количества (что при ручном подсчете случается достаточно часто!), цветовой показатель может оказаться близким к единице. Это может служить источником серьезной ошибки на начальном этапе диагностического поиска, которая повлечет за собой назначение необоснованных исследований, и, как следствие, существенно усложнит дифференциальную диагностику.

Алгоритм диагностического поиска при анемии

Гипохромно-микроцитарные анемии

Как было упомянуто выше, при выявлении у пациента гипохромного характера анемии в первую очередь следует заподозрить ЖДА (все ЖДА являются гипохромными!). Однако факт наличия гипохромной анемии сам по себе не исключает других патогенетических вариантов анемии, поскольку не все гипохромные анемии являются железодефицитными. Например, гипохромная анемия может возникать при нарушении синтеза гемоглобина в результате нарушения включения в его молекулу железа при нормальном или даже повышенном уровне железа в сыворотке крови (см. нарушение синтеза порфиринов). Поэтому для дифференциальной диагностики этих состояний следует в первую очередь провести исследование содержания железа в сыворотке. Причем, этот анализ надо выполнять обязательно до назначения больным лекарственных препаратов железа или проведения трансфузий эритроцитов.

Если уровень железа в сыворотке крови находится в пределах нормы или повышен, следует заподозрить у пациента анемию, связанную с нарушением синтеза порфиринов или талассемию и на следующем этапе диагностики целесообразно определить концентрацию ретикулоцитов. Выявление пониженного уровня железа в сыворотке крови однозначно указывает на необходимость определения других показателей обмена железа (ОЖСС и уровень ферритина).

При ЖДА этот показатель снижается (менее 15%), а при перегрузке железом значительно повышается (более 50%).

Еще одним высоко специфичным диагностическим признаком ЖДА является концентрация ферритина в сыворотке крови. Уровень ферритина отражает величину запасов железа в организме. Поскольку истощение запасов железа является обязательным этапом формирования ЖДА, то снижение содержания ферритина (менее 15 мкг/л) – характерный признак не только ЖДА, но и латентного дефицита железа. Однако этот показатель следует оценивать с осторожностью при сопутствующих острых воспалительных процессах, болезнях печени и некоторых опухолях. Дело в том, что ферритин принадлежит к классу острофазных белков и при перечисленных выше состояниях его синтез увеличивается, что при ЖДА может маскировать гипоферритинемию.

снижение содержания ферритина в сыворотке.

Клинический пример №1: У 34-летней женщины выявлена гипохромная микроцитарная анемия с очень низкими MCV (49,0 фл) и МCH (15.0 пг), а также существенно увеличенным значением RDW ( 21.3%).

Т. о., биохимические исследования подтвердили диагноз ЖДА.

После 10-дневного курса терапии пероральными препаратами железа отмечено увеличение RDW, а также появление на гистограмме распределения эритроцитов по объему второго пика в области нормоцитов (отмечен стрелкой).

Полученная кривая свидетельствует об адекватности назначенного лечения.

Таким образом, по данным гемограммы анемия отсутствует. Однако, в картине крови преобладают микроциты с низким содержанием гемоглобина. Наиболее вероятен диагноз – латентный дефицит железа.

2. Анемии при хронических заболеваниях (АХЗ) = железораспределитель-ные анемии

Среди микроцитарно-гипохромных анемий второе место по частоте после ЖДА занимают анемии при различных воспалительных заболеваниях как инфекционного, так и неинфекционного происхождения.

При всем многообразии патогенетических механизмов анемий в данных ситуациях одним из основных при АХЗ считается перераспределение железа в клетки макрофагальной системы, активирующейся при различных воспалительных или опухолевых процессах. Поступающее в организм и высвобождающееся из разрушающихся эритроцитов железо переходит, главным образом, в депо, где и накапливается в макрофагальных клетках в виде железосодержащего белка ферритина. В то же время, перенос железа из клеточного ферритина к трансферрину нарушен, что влечет за собой снижение уровня сывороточного железа. Развивается перераспределительный, или функциональный, дефицит железа вследствие накопления и блокады освобождения железа в тканевых макрофагах, что приводит к снижению доставки железа к эритрокариоцитам костного мозга, нарушению эритропоэза и развитию анемии. Поскольку истинного дефицита железа при этих АХЗ не наблюдается, более оправданно говорить не о железодефицитных, а о железоперераспределительных анемиях. Выделение железоперераспределительных анемий в отдельный патогенетический вариант имеет важное значение, так как при сходстве данного варианта с ЖДА терапевтические подходы при этих анемиях абсолютно различны.

Критерии железоперераспределительных анемий:

3. Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов = сидероахрести-ческие анемии

Картина гемограммы при данном типе анемий аналогична таковой при ЖДА, поэтому для уточнения диагноза следует обращать пристальное внимание на биохимические показатели обмена железа (Табл.3).

Критериями сидероахрестических анемий являются:

Пациентку лечили препаратами железа. Эффекта не было. После проведения дополнительных исследований получены следующие результаты:

Поскольку при мегалобластном типе кроветворения соотношение лейкопоэз/эритропэз сдвигается в сторону эритропоэза, при анализе гемограммы обычно отмечается лейкопения и тромбоцитопения, которые носят умеренно выраженный характер. Нарушение процессов созревания гранулоцитарного ростка приводит к появлению в крови гигантских гиперсегментированных нейтрофилов.

На этапе синдромной диагностики основным методом является исследование костного мозга, при котором выявляется мегалобластический тип кроветворения с высоким уровнем неэффективного эритропоэза. Данное исследование должно проводиться до назначения витамина В12, т.к. иньекция В12 в течение 1-2 суток изменяет тип кроветворения в костном мозге. Мегалобласты уменьшаются в размерах, меняется структура ядра, клетки становятся макронормобластами. Только по присутствию гиганских форм нейтрофилов можно предположить, что имело место мегалобластическое кроветворение. При невозможности выполнить диагностическое исследование костного мозга допустимо пробное назначение витамина В12 с последующим обязательным исследованием количества ретикулоцитов через 3–5 дней (не позже), приобретающим диагностическое значение. Если анемия связана с дефицитом витамина В12, то под влиянием нескольких инъекций препарата происходит трансформация мегалобластического кроветворения в нормобластическое, что приводит к значительному увеличению в периферической крови количества ретикулоцитов по сравнению с исходным (ретикулоцитарный криз).

Окончательная верификация В12-дефицитного характера анемии может быть осуществлена с помощью исследования концентрации в крови витамина В12 (норма для взрослых: 148-616 пмоль/л, старше 60-ти лет: 81-568 пмоль/л).

Макроцитоз в комбинации с гиперсегментацией нейтрофилов и дефицитом витамина В12 подтверждают диагноз В12-дефицитной анемии.

Фолиево-дефицитные анемии

Фолиево-дефицитные анемии по своим гематологическим признакам (макроцитоз, мегалобластический эритропоэз) аналогичны В12-дефицитным анемиям. Отличительной особенностью является снижение в сыворотке крови уровня фолата (норма 6-20 нг/мл), а также снижение его концентрации в эритроцитах (норма 160-640 нг/мл).

Нормохромно-нормоцитарные анемии

1. Гемолитические анемии ГА

Основным патогенетическим механизмом развития гемолитической анемии (ГА) является укорочение продолжительности жизни эритроцитов (в норме в среднем 120 дней) и их преждевременный распад под воздействием различных причин.

Критерии ГА:

Большинство ГА являются нормохромными, за исключением ГА, связанной с нарушением синтеза глобина (талассемия), которая, как было отмечено выше, является гипохромной. Основным лабораторным признаком, позволяющим заподозрить ГА, является повышение в крови количества ретикулоцитов, в связи с чем данный анализ следует считать обязательным при всех неясных анемиях. Фактически ретикулоцитоз встречается в двух ситуациях, при которых активируется нормальный эритропоэз – при гемолизе и острых кровопотерях. Наряду с ретикулоцитозом при интенсивном гемолизе в крови обнаруживаются ядросодержащие эритроидные клетки (эритрокариоциты), обнаруживаемые в норме только в костном мозге. Наличие или отсутствие гипербилирубинемии определяется, с одной стороны, интенсивностью гемолиза, а с другой – функциональной способностью печени связывать билирубин с глюкуроновой кислотой и экскретировать его в желчь. Поэтому нормальные показатели содержания билирубина в крови не исключают гемолиза. При некоторых ГА, сопровождающихся внутрисосудистым гемолизом (болезнь Маркиафавы, аутоиммунные ГА), в крови увеличивается содержание свободного гемоглобина, выделяющегося с мочой в виде гемосидерина. Последний может быть обнаружен в моче с помощью бензидиновой пробы (аналогичной исследованию скрытой крови в кале) или при окраске осадка мочи на выявление гемосидерина. Эти информативные тесты должны чаще использоваться в лабораторной практике при подозрении на внутрисосудистый гемолиз.

Наследственные ГА связаны с различными генетическими дефектами, в частности с дефектом мембраны эритроцитов (наследственный микросфероцитоз, овалоцитоз), дефицитом некоторых ферментов в эритроцитах (глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа, пируваткиназа и др.), нарушением синтеза цепей глобина (талассемия), наличием нестабильных гемоглобинов.

Среди приобретенных ГА наиболее распространенными являются аутоиммунные ГА (симптоматические и идиопатические). Симптоматические аутоиммунные ГА возникают на фоне лимфопролиферативных заболеваний (хронический лимфолейкоз, лимфогранулематоз и др.), системных васкулитов (системная красная волчанка, ревматоидный артрит), хронического активного гепатита, некоторых инфекций, в частности, вирусных, при приеме ряда медикаментов (альфа-метилдопа). Если причина аутоиммунного гемолиза не выявляется, то говорят об идиопатических ГА. К приобретенным ГА относятся болезнь Маркиафавы (перманентный внутрисосудистый гемолиз), микроангиопатические ГА (гемолиз вследствие ДВС-синдрома на фоне различных заболеваний), механический гемолиз при протезированных сосудах и клапанах сердца, маршевой гемоглобинурии, ГА при воздействии различных токсических веществ (уксусная кислота, мышьяк и др.).

При наличии соответствующих подозрений уточнению причины ГА, т.е. нозологической диагностике, могут способствовать следующие исследования:

2. Анемии при костномозговой недостаточности

В основе данного патогенетического варианта анемий лежит нарушение нормальной продукции эритроидных клеток в костном мозге. При этом часто одновременно с угнетением эритропоэза имеется нарушение продукции клеток гранулоцитарного и тромбоцитарного ростков, что отражается на составе периферической крови (панцитопения) и служит ориентиром в распознавании возможного механизма развития анемии.

Критерии анемии при костномозговой недостаточности:

Ключевой особенностью, позволяющей предположить данный патогенетический вариант анемий, является нарушение со стороны других ростков костного мозга (гранулоцитопения, тромбоцитопения), что может проявляться соответствующей клинической симптоматикой в виде инфекционных осложнений (часто отмечается только лихорадка) или геморрагического синдрома (зависит от выраженности тромбоцитопении). Уместно напомнить, что при В12-дефицитной анемии также может наблюдаться лейко- и тромбоцитопения, однако цитопении при этом выражены умеренно и обычно не сопровождаются описанными симптомами.

Анемия при костномозговой недостаточности может возникать при следующих заболеваниях и патологических процессах: острые и хронические лейкозы; метастазы злокачественных опухолей в костный мозг; замещение костного мозга фиброзной тканью (миелофиброз) вследствие различных причин; замещение костного мозга жировой тканью (апластическая анемия) вследствие различных причин; изолированное угнетение продукции эритроидных клеток костного мозга, чаще иммунной природы (парциальная красноклеточная анемия); миелодиспластический синдром (гетерогенная группа гематологических нарушений, одними из которых являются так называемые рефрактерные анемии).

Фактически с помощью исследования костного мозга (цитологического, гистологического) при данном патогенетическом варианте осуществляется нозологическая диагностика, хотя часто требуется уточнение формы и причины выявленных изменений.

В основе развития анемии может лежать так называемый миелодиспластический синдром (МДС), который является результатом приобретенного дефекта стволовой клетки-предшественницы миелопоэза, что приводит к нарушению нормальной дифференцировки клеток различных ростков костного мозга (эритроидного, гранулоцитарного, тромбоцитарного). В результате этого гемопоэз оказывается неэффективным, что в конечном счете проявляется цитопениями в различных сочетаниях. Неэффективность эритропоэза позволяет трактовать анемию при МДС как следствие костномозговой недостаточности. Основным признаком, позволяющим заподозрить МДС, является бедность клетками периферической крови в сочетании с высокой клеточностью костного мозга и признаками дисплазии всех ростков кроветворения. МДС встречается почти исключительно у больных пожилого и старческого возраста, характеризуется анемией, рефрактерной к лечению препаратами железа, витамином В12, фолиевой кислотой, повышением в костном мозге эритроидных клеток, содержащих железо (рефрактерная анемия с сидеробластами).

3. Анемия при уменьшении массы циркулирующих эритроцитов

Данный патогенетический вариант анемии отличается от остальных и характеризуется уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина за счет уменьшения массы циркулирующей крови. Основной причиной развития данного варианта анемий являются острые кровопотери различной локализации.

Основные признаки анемии при уменьшении массы эритроцитов: