философское учение ван чуаньшань 1619 1692

Философское учение ван чуаньшань 1619 1692

§ 4. Завершение неоконфуцианства

4.1. Концепция завершения неоконфуцианства при установлении инородной династии цин (XVII–XVIII вв.)

Относительно завершения неоконфуцианства наиболее широко распространено представление, что этот процесс произошел в период конца Мин и начала следующей династии Цин, а осуществили его такие философы, как Хуан Цзунси, Гу Яньу, Ван Чуаньшань (1619–1692), Янь Юань, Дай Чжэнь (1733–1777). В КНР эту позицию отстаивали Жэнь Цзиюй, Цю Ханьшэн, Фэн Ци, Цзи Вэньфу, Ду Госян (1889–1969) (cм., например, [317]; в отечественной литературе о некоторых из названных философов см. [25; 164; 37; 38; 84, с. 396–412]).

4.2. Концепция завершения неоконфуцианства в связи с началом движения «4 мая» 1919 г. и формированием новой вестернизированной культуры

Иной позиции придерживается, например, Дин Вэйчжи, считающий, что идеалистическое «учение о принципе» школы Чэн—Чжу господствовало в китайской философии в течение 700 лет, вплоть до движения «4 мая» (у сы) 1919 г. Некоторые из специалистов, например Чэнь Цзюньминь, в целом соглашаясь с этим, все же вносят поправку: такие философы, как Хуан Цзунси и Ван Чуаньшань, восстановили материалистическую тенденцию и подготовили уход «учения о принципе» с исторической сцены (см. [346, с. 81]).

4.3. Развитие неоконфуцианства в наше время, его место в современной китайской мысли

В отличие от вышеназванных авторов из КНР, Ван Бансюн [282, с. 13–26] не ограничивает историю неоконфуцианства концом династии Цин или движением «4 мая», а рассматривает его как живое идейное течение, решающее в наши дни одну глобальную задачу — сохранения и развития традиционной китайской культуры в условиях современной цивилизации. В китайской мысли, возникшей после войн в конце династии Цин, Ван Бансюн выделяет три главных направления: а) связанное с ориентацией на Японию консервативно-традиционалистское, основные представители которого — Кан Ювэй (1858–1927), Лян Цичао (1873–1923), Лю Шипэй (1884–1919), Янь Фу (1854–1921); б) связанное с ориентацией на США либерально-западническое, основные представители которого — Ху Ши (1891–1962) и У Чжихуй (1865–1953), и в) связанное с ориентацией на Россию и СССР радикалистско-русификаторское, основные представители которого — Чэнь Дусю (1879–1942) и Ли Дачжао (1889–1927). От всех них отличаются еще два идеалистических направления: социально-политическое — суньятсенизм и культурологическое — современное неоконфуцианство (дандай синь жу цзя). Первое поколение современных неоконфуцианцев — это Чжан Цзюньмай, Сюн Шили, Лян Шумин, второе — Тан Цзюньи, Сюй Фугуань (1903–1982), Моу Цзунсань, все — ученики Сюн Шили. Представители второго поколения в отличие от Сюн Шили и Лян Шумина стремятся осмыслить и модернизировать духовное наследие Китая с помощью западной философии, а не индийского буддизма [282, с. 14–15].

В схеме Ван Бансюна явно не хватает имени Фэн Юланя, которого за 20 лет до того, еще в 1963 г., крупнейший работавший на Западе историк китайской философии Чэнь Юнцзе в своей образцовой антологии китайской философии определил как «самого выдающегося философа в Китае за последние 30 лет» [535, с. 751].

Подобная фигура умолчания в применении к создателю знаменитого «нового учения о принципе» (синь ли сюэ), собственное название которого указывает на идентификацию с неоконфуцианством как прежде всего с «учением о принципе» (ли сюэ), видимо, связана и с отказом самого философа от своего создания после образования КНР, и с отчужденным к нему отношением со стороны ведущих представителей современного неоконфуцианства, обосновавшихся вне КНР.

К примеру, профессор Китайского университета Гонконга Лю Шусянь в 1997 г. писал: «Фэн Юлань, который в годы Второй мировой войны занимался разработкой неоконфуцианской философии, после победы КПК в 1949 г. подвергся критике, несколько раз менял свои воззрения и в конце концов даже стал активным участником антиконфуцианской кампании, развернутой во время „культурной революции“. Как бы то ни было, он не оказал никакого влияния на развитие современной неоконфуцианской философии ни за пределами Китая, ни на Тайване, ни в Гонконге» [160, с. 93].

Специально изучавший его философское творчество А.В.Ломанов «отторжение Фэн Юланя основным ядром конфуцианцев тайваньско-гонконгского „китайского философского зарубежья“» объясняет тем, что «постконфуцианская философия Фэн Юланя опередила свое время приблизительно на половину столетия и стояла особняком на фоне доминировавшей в 50–70-е годы философии „современного неоконфуцианства“» [147, с. 12]. В качестве комментария следует заметить, что как раз в 50–70 годы эта философия «стояла особняком» и по отношению к самому своему творцу, тогда от нее отрекшемуся, разумеется, не добровольно, а под влиянием внетеоретических обстоятельств непреодолимой силы.

4.4. Соотношение неоконфуцианства с современным конфуцианством и постконфуцианством. Понятие «постнеоконфуцианство»

В приведенной цитате А.В.Ломанов вслед за исследователем из КНР Чжэн Цзядуном (ср. [456]) провел терминологическое различие двух разновидностей «современного конфуцианства» — «постконфуцианства» (хоу жу цзя) и «современного неоконфуцианства» (дандай синь жу цзя; сяньдай синь жу цзя); под первым понимается «обновление конфуцианства сиспользованием западной мысли», а под вторым — «идейное течение, направленное на консервативное переосмысление традиции в современных условиях» [147, с. 11].

В более развернутой дефиниции А.В.Ломанова «постконфуцианство» означает «конфуцианскую мысль, направленную на аналитическую реконструкцию традиции, логизированную герменевтику и объективизм, при этом сознательно ориентированную на открытость идеям западной философии», а «современное конфуцианство» — «течение конфуцианской мысли нашего столетия, которое ориентировалось на создание антропоцентричной философии субъекта в духе неоконфуцианской школы „учения о духе“ (синь сюэ) Ван Янмина и Лу Цзююаня» [147, с. 12].

Любопытно, что эта вполне современная классификация непроизвольно воспроизводит старую дихотомию синь сюэ—ли сюэ, поскольку, как уже было отмечено выше, основоположником постконфуцианства в данной трактовке выступает Фэн Юлань, ярчайший продолжатель линии «ли сюэ» в ХХ в.

К изложенному необходимо добавить, что в предшествующих публикациях [148, с. 118–128; 98, с. 253–255] А.В.Ломанов придерживался более простой модели в периодизации неоконфуцианства, квалифицируя все его разновидности в ХХ в., начиная с творчества «последнего конфуцианца» (определение американского синолога Г.Алитто [517]) Лян Шумина, как этапы развития (первый — 20–30-е годы, второй — 30–70-е, третий — с начала 80-х) единого постконфуцианства.

Нам эта более простая терминологическая модель представляется и более логичной, поскольку использование приставки «пост», по справедливому признанию самого автора [147, с. 12], предполагает выход за пределы конфуцианства и даже его преодоление, а включение постконфуцианства в состав современного конфуцианства, которое, в свою очередь, не может не быть подклассом конфуцианства, выражает идею, противоположную какому-либо выходу за указанные пределы. Кроме того, определив в целом современное конфуцианство как «синтез неоконфуцианской мысли с идеями евро-американской цивилизации» (147, с. 9), А.В.Ломанов фактически дезавуировал данный признак в качестве основного различителя постконфуцианства и современного неоконфуцианства, в неявной форме вновь подтвердив тождество понятий «современное конфуцианство» и «постконфуцианство» (вопреки явно утверждаемой их субординационной связи).

В последующей публикации исследователь предложил еще один критерий, чтобы различать учения современного неоконфуцианства и постконфуцианства: «Первые необходимо требуют обоснования на предмет адекватности унаследования традиции, тогда как творческий характер последних (и среди них система Фэн Юланя) требует подхода к ним не с точки зрения связи с традицией, но с общетеоретических позиций философского знания, оценки их внутрисистемных связей в плане полноты и непротиворечивости» [149, с. 111].

Из самой приведенной формулировки вытекает, что собственно философскими могут считаться только системы относимые к категории «постконфуцианство», поскольку все, не отвечающее требованиям полноты и (особенно) непротиворечивости, вообще не заслуживает признания в качестве философской системы. Стало быть, в состав «современного неоконфуцианства» попадает лишь некий нетворческий и подражательный, бессистемный и противоречивый материал, т.е. теоретическое вторсырье, что в, свою очередь, минимализирует, если не аннулирует, значимость всей этой классификационной категории для истории философии, хотя она и может быть ценной в каком-то другом отношении, например историко-литературном.

Также внутренне противоречиво признание Лян Шумина одновременно «последним конфуцианцем» и «первым современным неоконфуцианцем» [147, с. 12], ибо сколь бы современным ни было неоконфуцианство, оно по определению, оставаясь таковым, должно быть конфуцианством, а следовательно, в квалификации Лян Шумина с «последним конфуцианцем» можно непротиворечиво сочетать только другое из разбираемых обозначений — «первый постконфуцианец».

В целом, на наш взгляд, логическую стройность в указанную историко-философскую номенклатуру мог бы внести отсутствующий в ней термин «постнеоконфуцианство». Если так охарактеризовать учение Фэн Юланя, то устраняется противоречие между его принадлежностью к конфуцианству (в которое вполне может быть включено постнеоконфуцианство, но не постконфуцианство) и выделенностью из неоконфуцианства.

Таким образом, в самом широком понимании история неоконфуцианства охватывает более чем 1300-летний период — от династии Тан до наших дней. Именно так она представлена в наиболее фундаментальном из вышедших на западных языках исследовании неоконфуцианства, написанном Чжан Цзюньмаем [555]. И вместе с тем совершенно ясно, что в начале ХХ в. в Китае произошел столь мощный духовный сдвиг, вызванный культурным шоком от самого тесного за всю историю страны соприкосновения с инородной и принципиально чуждой цивилизацией, что произведенная им интеллектуальная мутация позволяет говорить о современных формах ориентированного на автохтонную традицию философствования, выходящих за границы не только неоконфуцианства, но и конфуцианства в целом, о чем, в частности, свидетельствует и определение Лян Шумина как «последнего конфуцианца», и термин «постконфуцианство».

Философское учение ван чуаньшань 1619 1692

ВАН ФУЧЖИ (Ван Чуаньшань, Ван Эрнун, прозвище Цзянчжай) [1619, Хэнъян уезда Хэнчжоу (современная провинция Хунань) – 1692, Шичуаньшань (провинция Хунань)] – китайский философ-конфуцианец, в творчестве которого отмечаются сильные материалистические тенденции. Имел низшую ученую степень сюцай. В период завоевания Китая маньчжурами принимал участие в вооруженной борьбе с захватчиками, впоследствии скрывался в глухих районах провинции Хунань, занимаясь научной деятельностью. Главные сочинения – «Чжан-цзы чжэн мэн чжу» («Комментарии к сочинению Чжан Цзая «Наставление непросвещенным»»), «Чжоу и нэй чжуань» («Основной комментарий к «Чжоуским переменам»») и «Чжоу и вай чжуань» («Дополнительный комментарий к «Чжоуским переменам»»), «Шан шу инь и» («Извлечение смысла «Книги преданий»»), «Ду сышу да цюань шо» («Полное собрание толкований на «Четверокнижие»»), «Э мэн» («Зловещий сон»), «Ду Тун цзянь лунь» («Читая «Всеобщее зерцало»»), «Сы вэнь лу» («Записи размышлений над вопросами»).

Развивал учение Чжан Цзая о «Великой пустоте» (тай сюй) как безграничном и безначальном вместилище вселенской субстанции (ци – пневмы). «Великая пустота» у Ван Фучжи – основа всего сущего, «единая реальность» (и ши), а содержащаяся в ней в разреженном состоянии «пневма» воплощает дуальные космические силы инь ян. Сгущение «пневмы» образует все многообразие мира, который бесконечен во времени – возникают и исчезают лишь единичные вещи. Ван Фучжи вывел положение об имманентности «движения» «Великой пустоте», отвергая т.о. положение неоконфуцианства эпохи Сун (11–13 вв.) об онтологическом «главенстве покоя» как исконного состояния истока мироздания. Ван Фучжи оспаривал также тезис школы братьев Чэн – Чжу Си о первичности структурообразующего вселенского начала (ли-принципа) по отношению к «пневме», доказывая имманентность «принципа» и «пневмы» друг другу В «учении о сердце» (синь сюэ) школы Лу Цзююаня – Ван Янмина усматривал пагубное влияние буддизма.

Проблему соотношения «знания и действия» (чжи – син) Ван Фучжи решал в пользу «действия»: оно может быть равноценно знанию, но знание не равноценно действию. Выступал против идеи внечувственного опыта, рассматривал познание как единство его чувственного и рационального аспектов. Отвергал доминирующие в конфуцианстве представления о «небесном принципе» (тянь ли) как самодовлеющем высшем законе, противостоящем «человеческим желаниям (страстям)»: индивидуальные желания лишь следует приводить в соответствие с «небесным принципом».

Не принимая популярные в Китае циклические схемы исторического процесса («расцвет – упадок»), Ван Фучжи предложил концепцию трехэтапной истории Поднебесной. На 1-м этапе (до сер. 3-го тысячелетия до н.э.), предшествующем правлению легендарной династии Ся, человеческие сообщества сначала мало отличались от стад животных. Затем они были объединены в государство «варваров», в котором применение наказаний и поощрений не было строго регламентировано и отсутствовала система налогообложения. На 2-м этапе – от династии Ся до династии Сун (10 в. н.э.) – периоды раздробленности страны сменялись непрочным «временным единством». И лишь в 10 в. начинается этап единого государства, основанного на сочетании принципа гуманности (жэнь) и строгих юридических законов (фа).

1. Чуаньшань и шу (Посмертное собр. соч. [Ван] Чуаньшаня), т. 1–128. Нанкин, 1886;

2. то же. Шанхай, 1930.

1. Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII в. Ван Чуаньшаня. М., 1976.

Философское учение ван чуаньшань 1619 1692

Истоки древнекитайской философии восходят к началу I в. до н.э. Основные черты этого типа философствования проявляются в натурализме (т.е. культе природы), обращенность к прошлому (традиции), социально-нравственном характере и ориентации на авторитет.

1. Предыстория китайской философии (до VI века до н. э.)

В древней китайской философии господствующим было религиозно-мифологическое мировоззрение. Древние китайцы полагали, что всё в мире зависит от предопределения Неба, главным управителем которого считался Шан-ди. Ему повиновались многочисленные боги и духи, многие из которых имели явное сходство с животными, птицами или рыбами, были полуживотными — полулюдьми. «Волю Неба» можно узнать через предзнаменования и гадания.

Важнейшим элементом древнекитайской религии был культ предков и мифических героев древности.

В это же время, согласно древнейшим письменным памятникам Китая, некоторые мыслители высказали ряд философских идей и выдвинули термины, которые впоследствии стали важнейшими понятиями китайской философии:

· Ши Бо выдвинул понятие гармонии (хэ),

· глава придворных летописцев и астрономов царства Цзинь Ши Мо (Цай Мо) (VIII век до н. э.) выдвинул идею «парности всех вещей»,

· сановник (дафу) царства Чжоу Бо Янфу (VIII век до н. э.) объяснял происшедшее в 780 году до н. э. землетрясение нарушением взаимодействия сил инь и ян.

2. Древняя китайская философия (VI—II века до н. э

Глубокие политические потрясения в VII—III веках до н. э. — распад древнего единого государства и укрепление отдельных царств, острая борьба между крупными царствами — нашли своё отражение в бурной идеологической борьбе различных философско-политических и этических школ. Период Чжаньго в истории Древнего Китая часто называют «золотым веком китайской философии». Именно в этот период зарождаются понятия и категории, которые затем станут традиционными для всей последующей китайской философии, вплоть до новейшего времени.

В этот период свободно и творчески существовало шесть основных философских школ :

2. К онфуцианство (жуцзя): правитель и его чиновники должны управлять страной по принципам справедливости, честности и любви. Изучались этические правила, социальные нормы и регулирование управления деспотическим централизованным государством.

В большинстве школ преобладала практическая философия, связанная с проблемами житейской мудрости, нравственности, управления. Теоретическая база была наиболее развита в даосизме; в остальных же школах мировоззренческие основания были или слабы, или заимствованы из других школ.

Завершение классического периода древней китайской философии, занимающего важное место в её развитии (конец III века до н. э.), ознаменовалось преследованиями философов и сожжением манускриптов.

3. Средневековый период китайской философии (II век до н. э. — X век н. э.)

Выдающиеся мыслители ханьского времени: философ и государственный деятель Дун Чжуншу (2 век до н. э.), получивший в средние века известность как «Конфуций эпохи Хань», император династии Хань У-ди (II век до н. э., конфуцианец), философ-конфуцианец, литератор и филолог Ян Сюн (53 г. до н. э. — 18 н. э.), автор написанного в подражание «Книги перемен» сочинения « Тай сюань цзин » («Канон великого сокровенного»). К ханьскому времени относятся и такие выдающиеся мыслители как Ван Чун (27 — ок. 97 г. н. э.) и Чжан Хэн (78-139). Чжан Хэн внес выдающийся вклад в развитие древнекитайской астрономии, механики, сейсмологии и географии. Крупным мыслителем этой эпохи был также историк Сыма Цянь (145—86 гг. до н. э.), автор первой всеобщей истории Китая, начинавшейся с глубокой древности и заканчивающейся концом второго века до н. э. Считается, что во время правления династии Хань в творчестве таких мыслителей как Мэн Си (90—40 гг. до н. э.) и Цзин Фан (78—37 гг. до н. э.) было положено начало календарным приложениям « И цзин». К этому направлению, развивающему календарно астрономические аспекты « И цзина», можно отнести также деятельность ученика Мэн Си Цзяо Яньшоу, автора сочинения « И линь» («Лес перемен»), а также работы Чжэн Сюаня (127—200), Сюнь Шуана (128—190) и Юй Фаня (164—233).

Большое влияние на развитие философии в Китае оказал проживший всего 23 года философ Ван Би (226—249). При династии Ранняя Вэй (220—264) он был крупным чиновником. Свои взгляды мыслитель излагал в комментариях к конфуцианской и даосской классике. Ван Би автор сочинений « Чжоу и чжу» («Комментарий к «Чжоуским переменам») и « Лао-цзы чжу» «Комментарий к « Лао-цзы »). Содержание «Чжоу и» Ван Би истолковывал как теорию временных процессов и изменений. Против развиваемой Ван Би идеи «ценности небытия» (гуй у) активно выступал философ и ученый из государства Западная Цзинь Пэй Вэй (267—300), автор сочинения «Чун ю лунь» («Рассуждение об уважения бытия»).

4. Новое время китайской философии (с 1000 г. н. э.)

2) Даосизм и конфуцианство

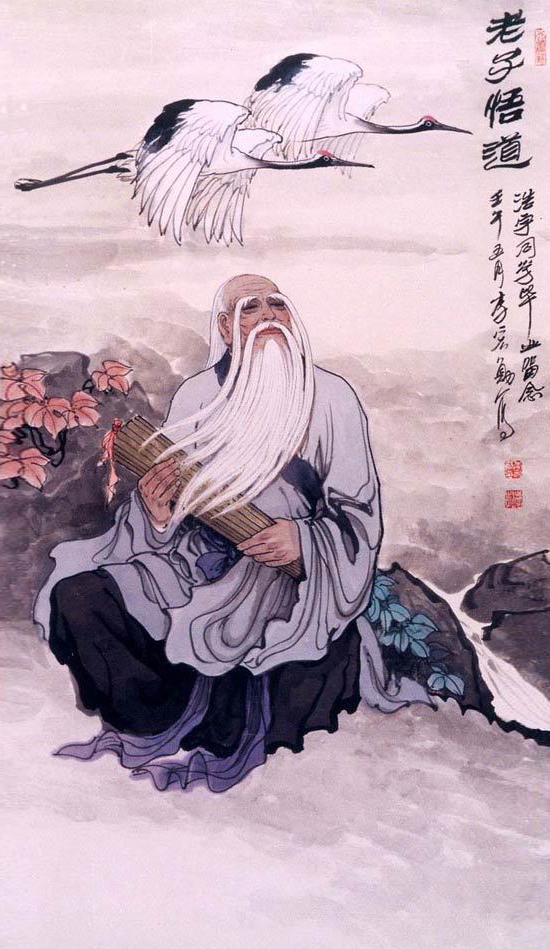

Конфуцианство – философско-этическое учение древнекитайского мыслителя Конфуция (Кун-цзы) (ок. 551 – 479 до н.э.). Это китайский философ, историк и государственный деятель, основатель китайской государственной религии – конфуцианства, которая представляет собой философию морали, облеченную в религиозную форму. Конфуцианство отличается от других религий отсутствием официального жречества, мистических элементов и метафизических спекуляций. Оно сводится главным образом к строгому выполнению установленных обрядов и социально-этических предписаний. Конфуций не выступал с собственным учением. Он собрал, прокомментировал и пересказал пять классических произведений Древнего Китая. Ему несомненно принадлежат только комментарии к Книге Весны и Осени, истории государства Лу. Кроме того, приписываемое ему сочинение «Великое учение» и «Учение о середине» на самом деле лишь пересказаны им. Основные понятия конфуцианстваЖэнь — «человеческое начало», «любовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность». Это — человеческое начало в человеке, которое является одновременно его долгом. Нельзя сказать, что представляет собой человек, не ответив одновременно на вопрос о том, в чём заключается его нравственное призвание. Говоря по-другому, человек есть то, что он сам из себя делает. Как Ли следует из И, так И следует из Жэнь. Следовать Жэнь значит руководствоваться сочувствием и любовью к людям. Это то, что отличает человека от животного, то есть то, что противостоит звериным качествам дикости, подлости и жестокости. Позже символом постоянства Жэнь стало Дерево. И — «правда», «справедливость». Хотя следование И из собственных интересов не является грехом, справедливый человек следует И так как это правильно. И основано на взаимности: так, справедливо почитать родителей в благодарность за то, что они тебя вырастили. Уравновешивает качество Жэнь и сообщает благородному человеку необходимую твёрдость и строгость. И противостоит эгоизму. «Благородный человек ищет И, а низкий — выгоды». Добродетель И впоследствии была увязана с Металлом. Ли — буквально «обычай», «обряд», «ритуал». Верность обычаям, соблюдение обрядов, например почтение к родителям. В более общем смысле Ли — любая деятельность, направленная на сохранение устоев общества. Символ — Огонь. Слово «ритуал» — не единственный русский эквивалент соответствующего китайского термина «ли», который может быть переведен также как «правила», «церемонии», «этикет», «обряд» или, точнее, «обычай». В самом общем виде под ритуалом понимаются конкретные нормы и образцы общественно достойного поведения. Его можно истолковать как своего рода смазку социального механизма. Чжи — здравый смысл, благоразумие, «мудрость», рассудительность — умение просчитать следствия своих действий, посмотреть на них со стороны, в перспективе. Уравновешивает качество И, предупреждая упрямство. Чжи противостоит глупости. Чжи в конфуцианстве ассоциировалась с элементом Воды. Синь — искренность, «доброе намерение», непринуждённость и добросовестность. Синь уравновешивает Ли, предупреждая лицемерие. Синь соответствует элемент Земли. Их основное содержание составляет пять простых и великих добродетелей, находящихся в соответствии с законами природы и являющихся важнейшими условиями разумного порядка в совместной жизни людей: 1) мудрость, 2) гуманность, 3) верность, 4) почитание старших, 5) мужество, которые в определенной мере и в определенных пределах должны быть признаны. Практически это означает добросовестность и глубокое уважение к себе и другим, на что действительно способны, конечно, лишь избранные и полноценные люди. В то же время простое нагромождение законов не может быть признано. «Исправление имени» должно теоретически помогать практическому самосознанию. Именно таким образом может возникнуть общественное устройство, основанное на разуме и дающее индивиду возможность не только заниматься самоусовершенствованием, но и выполнять свое назначение в действиях для всех. В IX в. н.э. конфуцианство окончательно одержало победу над буддизмом; во II в. – над даосизмом, особенно благодаря значительному развитию неоконфуцианства в эпоху Сун. 3) Краткая характеристика китайской философииДля китайского видения мира и окружающей действительности характерно: восприятие своей страны как центра существующего мира; · понимание отдельных событий, истории в целом как циклического процесса; · осознание своей ответственности перед Небом и Землей за правильное воплощение на Земле космических циклов; · восприятие человека, природы и космоса как единого целого; · консерватизм сознания, обращенность в прошлое, боязнь перемен; · невыделение отдельной человеческой личности из коллектива; · осознание беспомощности отдельного человека в борьбе против природной стихии; · конформизм во взаимоотношениях, предпочтение покою и недеянию; · понимание жизни прежде всего как жизни духа в телесной оболочке, предпочтение земной жизни загробной, стремление максимально продолжить жизнь отдельного человека на Земле (с помощью трав, физических упражнений, правильного образа жизни и правильного отношения к окружающей действительности); · восприятие потусторонних сил как реальности, одушевление умерших; · уважение к родителям, старшим, почитание предков и духов («шэнов»). · Малосистемность древнекитайская философия была малосистемна. Это объясняется тем, что она была слабо связана даже с той наукой, какая существовала в Китае, а также слабым развитием древнекитайской логики. В Китае не было своего Аристотеля, была слаба и рацианализованность древнекитайской философии. Сам древнекитайский язык без суффиксов и флексий затруднял выработку абстрактного философского языка, а ведь философия – мировоззрение, пользующееся философским языком Поиск информации: Брахнов Е. Коптева Т. Вопросы и заданияДополнительная литература по теме:Афоризмы:ГлоссарийКонфуцианство этическое учение Конфуция, возникшее в VI в. до н. э. Это своеобразный регламент общественной жизни, ориентированный на «взаимность», «золотую середину» и «человеколюбие». Космология учение о мире и его возникновении. Тянь Небо, которое воспринималось как некая высшая божественная сила. Для Мо-цзы Небо не только «зарождает и взращивает все сущее», по и следит за исполнением своих «небесных» законов. «Кто нарушает волю Неба, тот непременно понесет наказание». У син пять первоэлементов мироздания: дерево, огонь, земля, металл, вода. Чжи мудрость, знание, ум, интеллект. Поиск определений – Спицын Н. Биографические карточки | Лао-цзы ( VI век до н. э.) — древнекитайскийфилософ VI–V веков до н. э., которому приписывается авторство классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». В рамках современной исторической науки историчность Лао-цзы подвергается сомнению, тем не менее в научной литературе он часто всё равно определяется как основоположник даосизма. В религиозно-философском учении большинства даосских школ Лао-цзы традиционно почитается как божество — один из Трёх Чистых. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B |

До победы легизма школа Конфуция была только одним из многих направлений в интеллектуальной жизни Воюющих Царств, в период, известный под названием Сто школ. И только после падения Цинь возрождённое конфуцианство достигло статуса государственной идеологии, который сохранился до начала XX века, лишь временно уступая место буддизму и даосизму. Это привело к возвеличиванию фигуры Конфуция и включению его в религиозный пантеон

Лю Лун родился осенью 105 года; его родителями были император Хэ-ди и наложница, чьё имя не сохранилось. Так как до этого все сыновья императора умирали в младенчестве от болезней, в соответствии с предрассудками того времени Лю Луна и его старшего брата Лю Шэна отдали на воспитание в приёмную семью.

Когда в начале 106 года император скончался, его вдова Дэн Суй вернула обоих принцев во дворец. Хотя Лю Шэн и был старше, но он постоянно болел, и поэтому новым императором было решено сделать Лю Луна, которому было всего 100 дней от роду. Он был провозглашён императором, а Дэн Суй получила титул вдовствующей императрицы и стала при нём регентом; Лю Шэн получил титул Пинъюаньского князя.

Однако молодой император прожил недолго, и скончался в конце лета или начале осени того же 106 года. К тому времени уже стало ясно, что его старший брат Лю Шэн не настолько болезненен, как это считалось ранее, но вдовствующая императрица опасалась, что он в будущем будет мстить за то, что младший брат был сделан императором до него, и настояла на коронации в качестве нового императора его двоюродного брата — двенадцатилетнего Лю Ху.