формы и методы обучения в высшей школе

Формы, методы и приемы обучения в высшей школе.

Форма организации обучения – целостная системная характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей взаимодействия преподавателей и студентов, соотношения управления и самоуправления, особенностей места и времени обучения, количества обучаемых, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения.

Обращает на себя внимание внешняя форма организации обучения. Это может быть урок, игра, лекция, семинар, конференция, самостоятельная работа, экскурсия. Если взять цели, содержание, методы, средства, соотношение педагогического управления и самоуправления обучаемых, то достаточно видоизменить хотя бы один элемент, как видоизменяется внешняя форма организации обучения.

Исключительное значение для понимания особенностей и возможностей эффективного функционирования той или иной форм организации обучения имеет ее структура, которая характеризует специфику ее внутренней организации, отражающей способы взаимодействия ее элементов. В этой связи выделяют внутреннюю форму организации обучения, где в качестве основания для классификации берется структурное взаимодействие элементов с точки зрения доминирующей цели обучения.

Несмотря на то, что отдельные элементы, например, структура лекции, могут видоизменяться, лекция остается лекцией. Совершенствованию форм организации обучения, повышению их эффективности в значительной степени способствовали исследования М.Н.Скаткина, который обосновал целесообразность гибкого сочетания фронтальных и индивидуальных форм организации обучения.

Как считает В.К.Дьяченко (http://library.cross-ipk.ru/resource-virt-didaktika.htm), к общим формам организации обучения следует отнести: парную, групповую, коллективную (работу в парах сменного состава), индивидуальную работу. При фронтальной форме обучения преподаватель работает с учащимися всего класса (группы), следит, чтобы они в едином темпе продвигались к единой цели. Такая форма обучения как бы усредняет всех учащихся, однако для сильных темп обучения и уровень сложности, трудности фронтальных заданий бывает явно недостаточен. В традиционной педагогике в качестве одной из общих организационных форм обучения часто выделяют именно фронтальную форму, т.е. обращенную одновременно ко всем обучающимся.

На практике перечисленные формы организации обучения, как правило, используются в гибком сочетании, что позволяет преподавателю использовать достоинства и в некоторой степени компенсировать недостатки каждого из них. Рассмотрим подробнее используемые на практике методы обучения.

Метод обучения– процесс взаимодействия между преподавателем и студентами (учениками), в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. (http://ru.wikipedia.org/wiki)

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

· по источнику изложения учебного материала: словесные, наглядные, практические;

· по характеру учебно-познавательной деятельности: репродуктивные, обьяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные;

· по логике изложения и восприятия учебного материала: индуктивные и дедуктивные;

2. Методы контроля эффективности учебно-познавательной деятельности: устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;

3. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.

В практике обучения существуют другие подходы к определению методов обучения, основанные на степени осознанности восприятия учебного материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и прочие.Их определения требуют дальнейшего уточнения, поскольку процесс обучения не может быть только пассивным и не всегда является открытием (эврикой) для обучающихся.

Схема 1

Схема 2

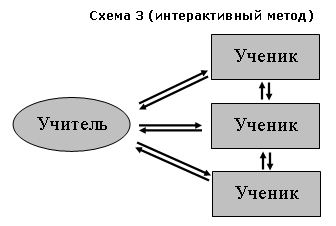

Схема 3

Разделив методы обучения на три обобщенные группы, рассмотрим в отдельности каждую из них.

Активный метод (схема 2) – это такая форма взаимодействия студентов и преподавателя при которой, они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, а студенты являются активными участникамизанятия.(http://www.litsovet.ru/index.php/material)

Здесь преподаватель и студенты находятся на равных, а авторитарный стиль взаимодействия сменяется на демократический. Между активными и интерактивными методами зачастую ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как современную форму активных методов.

Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей урока. Преподаватель также разрабатывает интерактивные упражнения и задания, в процессе выполнения которых студенты изучают материал.

Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от традиционных состоит в том, что выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько осваивают новый.

Организационные формы обучения в высшей школе одновременно являются способами непрерывного управления познавательной деятельностью студентов. К ним относят:

· семинары, просеминары, спецсеминары,

· практикумы и спецпрактикумы,

· научно-исследовательскую работу студентов,

· дипломную практики и др.

Среди перечисленных форм работы в вузе важнейшая роль отводится лекции, которая является самым сложным видом работы и поручается наиболее квалифицированным и опытным преподавателям (профессорам и доцентам). При всей внешне кажущейся простоте лекционная форма обучения требует высокого уровня педагогической компетентности, педагогического мастерства и ораторского искусства.

Основные формы и методы обучения в высшей школе.

1.1. Роль и место лекции в вузе

К числу наиболее прославленных лекторов отечественной школы следует отнести математика М. В. Остроградского. Михаил Васильевич Остроградский придавал большое значение как научной, так и методической стороне лекции. Он начинал с обзора прочитанного ранее, затем следовали рассуждения и методы доказательства по новой теме. Лекция заканчивалась выводами и оживлялась экскурсами в жизнь и деятельность маститых ученых.

Выдающимися лекторами были историки О. В. Ключевский и Т. Н. Грановский. Лекции Грановского были столь блестящи, что отодвинули на второй план книгу, учебник. Н. Г. Чернышевский называл Грановского «одним из сильнейших посредников между наукой и нашим обществом». Лекции этого ученого-гуманитария оказывали сильнейшее духовное, нравственное воздействие на слушателей.

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного изложения учебного материала. В их контраргументах есть доля истины, во всяком случае, над ними стоит подумать. Каковы их доводы?

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше.

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям.

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало.

Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной мере могут быть преодолены правильной методикой и рациональным построением материала.

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не может быть заменена никакой другой:

при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам лекция основной источник информации;

новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы устарели;

отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют методической переработки лектором;

по основным проблемам курса существуют противоречивые концепции. Лекция необходима для их объективного освещения;

лекция незаменима в тех случаях, где особенно важно личное эмоциональное воздействие лектора на студентов с целью повлиять на формирование их взглядов. Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями. Эмоциональность воздействия лекции играет важную роль в преподавании гуманитарных дисциплин. Но и преподавателям естественных и точных наук не следует ее недооценивать.

творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное взаимодействие;

В последнее время наметилась тенденция свободного выбора лектора студентами, которая актуализирует проблему лекторского мастерства. От мастерства преподавателя зависит максимальное использование потенциальных возможностей этой ведущей формы вузовского обучения. Но процесс обучения, начинаясь на лекции, продолжается на практических занятиях и углубляется самостоятельной работой.

Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается в том, чтобы хорошо знать предмет и ясно его излагать. Но что значит «ясность изложения»? Это сложнейшая педагогическая проблема: это и последовательность, и наглядность изложения, и сознательное активное усвоение излагаемого слушателями, и, как результат, понимание.

Каким же требованиям должна удовлетворять лекция?

1.2. Структура лекции

По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все зависит от содержания и характера излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего это сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить для составления экзаменационных билетов.

Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, определить место и назначение в дисциплине, в системе других наук. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно также использовать метод дедукции: разъяснение общих положений с последующим показом возможности их приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. В конце лекции полезно подвести итог услышанному. Традиционная вузовская лекция обычно называется информационной, имея несколько разновидностей.

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых). В такой лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает студентам получить общее представление о предмете, ориентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой работы над курсом.

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать все теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, исключая детализацию и второстепенный материал. Это квинтэссенция курса.

Обзорная лекция. Это не краткий конспект, а систематизация знаний на более высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные вопросы экзаменационных билетов.

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на то, что студенты пишут конспект.

1.3. Оценка качества лекции

При посещении и обсуждении лекции преподавателя коллегами возникает необходимость оценить ее качество.

Можно назвать узловые критерии оценки качества. Это содержание, методика, руководство работой студентов, лекторские данные, результативность лекции. Раскроем смысл каждого из них.

Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов, правильная их трактовка. Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения противоречий в ходе лекции. Освещение истории вопроса, показ различных концепций, связь с практикой. Лекция и учебник: излагается ли материал, которого нет в учебнике, пересказывается ли учебник, разъясняются ли особо трудные вопросы, даются ли задания проработать ту или иную часть материала самостоятельно по учебнику. Связь с предыдущим и последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи.

Методика чтения лекций: четкая структура лекции и логика изложения. Наличие-отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции (когда, градация литературы). Доступность и разъяснение новых терминов и понятий. Доказательность и аргументированность. Выделение главных мыслей и выводов.

Использование приемов закрепления: повторение, вопросы на проверку внимания, усвоения; подведение итогов в конце вопроса, всей лекции. Использование наглядных пособий, ТСО. Применение лектором опорных материалов: текст, конспект, отдельные записи, чтение без опорных материалов.

Руководство работой студентов: требование конспектировать и контроль за выполнением заданий. Обучение студентов методике записи и помощь в этом: темп, медленный темп, повтор, паузы, вычерчивание графиков.

Просмотр конспектов: по ходу лекции, после или на семинарских и практических занятиях.

Разрешение задавать вопросы (когда и в какой форме).

Лекторские качества: знание предмета, эмоциональность, голос, дикция, ораторское мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить контакт.

Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект, достижение дидактических целей.

1.4. Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения

Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация, тенденция к ориентации на отдельного человека, на реализацию его творческих способностей обусловили разработку и появление новых лекционных форм, таких как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция пресс-конференция.

Предлагаемые ниже лекционные варианты могут успешно дополнять традиционную лекцию-информацию, будучи использованными в полном объеме лекционного времени на одном или нескольких занятиях либо как элементы традиционной формы на части занятия (полпары); может быть также разработан авторский лекционный курс в любой из упомянутых форм.

Попытаемся кратко охарактеризовать новые варианты подачи лекционного материала, направленные как на интенсификацию учебного процесса, так и на развитие личностных качеств Обучаемых.

Лекция-визуализация возникла как результат поиска новых возможностей реализации принципа наглядности. Психолого-педагогические исследования показывают, что наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет проникнуть глубже в существо познаваемых явлений. Это происходит за счет работы обоих полушарий, а не одного левого, логического, привычно работающего при освоении точных наук. Правое полушарие, отвечающее за образно-эмоциональное восприятие предъявляемой информации, начинает активно работать именно при ее визуализации.

Визуализованная лекция представляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, сможет служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные материалы, такие формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но сами выступают носителями содержательной информации. Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании содержания лекции или ее части в визуальную форму для предъявления студентам через ТСО или вручную (слайды, пленки, планшеты, чертежи, рисунки, схемы и т.д.). Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому комментированию подготовленных визуальных материалов, которые должны:

обеспечить систематизацию имеющихся знаний;

обеспечить усвоение новой информации;

обеспечить создание и разрешение проблемных ситуаций;

демонстрировать разные способы визуализации.

В зависимости от учебного материала используются различные формы наглядности:

натуральные (минералы, реактивы, детали машин);

изобразительные (слайды, рисунки, фото);

символические (схемы, таблицы).

уровень подготовленности и образованности аудитории;

особенности конкретной темы.

Не всякий материал подходит для такой формы лекции, равно как и не всякая дисциплина. Однако элементы такой лекции возможны для любого предмета. В этом плане частичной иллюстрацией такого метода могут служить лекции по культурологии, сопровождаемые слайдами, комментарии к которым систематизируют и углубляют текст информационной лекции (показ слайдов осуществляется после лекции), и лекции по эргономике и дизайну с наглядным демонстрационным и раздаточным материалом.

диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, совместного решения проблемы;

втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.

Преимущества такой лекции:

актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и участия в нем;

создается проблемная ситуация, развертываются системы доказательств и т.д.;

наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, делать выбор, присоединяться к той или иной из них, вырабатывать свою;

вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога совместного поиска и принятия решений;

выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и глубже его личность.

Подготовка к лекции такого типа предполагает предварительное обсуждение теоретических вопросов плана лекции ведущими, к которым предъявляются определенные требования:

у них должна быть интеллектуальная и личностная совместимость;

они должны владеть развитыми коммуникативными умениями;

они должны иметь быструю реакцию и способность к импровизации.

Лекция с заранее запланированными ошибками призвана:

активизировать внимание студентов;

развивать их мыслительную деятельность;

формировать умения выступать в роли экспертов, рецензентов и т.д.

Подготовка к лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том, чтобы заложить в нее определенное количество ошибок содержательного, методического, поведенческого характера, их список преподаватель приносит на лекцию и предъявляет студентам в конце. Подбираются наиболее типичные ошибки, которые обычно не выпячиваются, а как бы затушевываются. Задача студентов состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать ошибки, фиксировать их на полях и называть в конце. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. При этом правильные ответы называют и студенты, и преподаватель. Такая лекция одновременно выполняет стимулирующую, контрольную и диагностическую функцию, помогая диагностировать трудности усвоения предыдущего материала.

Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему письменно вопросы по данной теме. В течении двух-трех минут студенты формулируют наиболее интересующие их вопросы и передают преподавателю, который в течение трех- пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и начинает лекцию. Лекция излагается не как ответы на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения которого формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ ответов как отражение интересов и знаний учащихся.

Такую лекцию можно проводить:

в начале темы с целью выявить потребности, круг интересов группы или потока, его (ее) модель: установки, возможности;

в середине, когда она направлена на привлечение студентов к узловым моментам курса и систематизацию знаний;

2. Семинарские и практические замятия в БШ

Процесс обучения в ВШ предусматривает практические занятия (ПЗ). Они предназначены для углубленного изучения дисциплины. Их формы разнообразны. Это родовое понятие: уроки иностранного языка, лабораторные работы, семинарские занятия, практикумы.

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. На младших курсах практические занятия проводятся через 2-3 лекции и логически продолжают работу, начатую на лекции.

Цель практических занятий. ПЗ призваны углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.

План ПЗ отвечает общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. Он является общим для всех преподавателей и обсуждается на заседании кафедры.

Методика ПЗ может быть различной, она зависит от авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными методами достигалась общая дидактическая цель.

Доцент, профессор должен сам вести ПЗ, хотя бы в одной группе, посещать занятия ассистентов для координации теоретической и практической частей курса. Между лекцией и ПЗ планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая изучение конспекта лекций и подготовку к практическим занятиям.

Структура ПЗ в основном одинакова:

ответы на вопросы студентов по неясному материалу;

практическая часть как плановая;

заключительное слово преподавателя.

Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. Это могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты.

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям.

ПЗ не должно быть топтанием на месте. Если студенты поймут, что все его обучающие возможности исчерпаны, то резко упадет уровень мотивации. Следует организовывать ПЗ так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.

При проведении ПЗ следует учитывать роль повторения. Но оно должно быть не нудным, однообразным. Повторение для закрепления знаний следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается в практике вузовского обучения.

2.1. Семинарские занятия

развитие творческого профессионального мышления;

профессиональное использование знаний в учебных условиях:

а) овладение языком соответствующей науки;

б) навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;

в) овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения.

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как:

повторение и закрепление знаний;

В современной ВШ наиболее распространены семинарские занятия трех типов:

2. Собственно семинар.

Более серьезные учебные и воспитательные задачи решаются на семинарах 2-4-х курсов и особенно на спецсеминарах 4- 5-х курсов, которые формируют у студентов исследовательский подход к материалу.

В ВШ практикуется 3 типа семинаров:

1. Семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного систематического курса и тематически прочно связанный с ним.

2. Семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже одной темы.

3. Семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам науки для углубленной их разработки.

Форма семинарских занятий: а) развернутая беседа по заранее известному плану; б) небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками семинара. Эти формы нет нужды противопоставлять, они перетекают друг в друга.

Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой работы, ориентируют студентов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с простым изложением подготовленных тем, заслушиванием рефератов. Преподаватель дает установку на прослушивание или акцентирует внимание студентов на оценке и обсуждении в зависимости от тематики и ситуации.

Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологическое ощущение успеха.

В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной деятельности, сотворчества. Согласно исследованиям совместной учебной деятельности процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым участником семинара. Реализуются общий поиск ответов учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвоением знаний и развитие научного мышления студентов.

Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к спецсеминару, представляющему собой школу общения начинающих исследователей по определенной научной проблеме. Здесь успех в большей мере зависит от опыта ведущего. Спецсеминар, руководимый авторитетным специалистом, приобретает характер научной школы, приучает студентов к коллективному мышлению и творчеству. В ходе спецсеминара важную роль играют соответствующая ориентация студентов на групповую

работу и ее оценка, использование специальных приемов, например моделирования ситуаций. На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор семинаров и студенческих научных работ, раскрывая горизонты дальнейшего исследования затронутых проблем и возможности участия в них студентов.

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать:

1) узловые темы курса, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки;

2) вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуждение следует проводить в условиях коллективной работы, обеспечивающей активное участие каждого студента.

2.2. Семинар как взаимодействие и общение участников

Какой тип организации деятельности студентов на семинарском занятии отвечает такому определению, задает способ общения как взаимодействия?

Рассмотрим традиционно сложившуюся организацию семинарского занятия (групповую форму).

Преподаватель взаимодействует с группой как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется групповой способ общения. Недостатки такой организации состоят в следующем (схема 5.1).

1. Выступающие студенты демонстрируют индивидуальные знания, поэтому общение практически отсутствует.

2. Нет сотрудничества и взаимопомощи. Попытка помочь выступающему расценивается как подсказка, запрещенный прием, нарушение дисциплины.

3. Нет личностного включения студентов в учебную деятельность.

4. Сковывается интеллектуальная активность студентов.

5. Дистанция между преподавателем и студентами ставит барьер общению, взаимодействию.

6. Студенты имеют возможность не высказываться, заниматься во время семинара другой работой.

Сама форма организации семинара ставит студентов в пассивную позицию, их речевая активность сводится к минимуму. Отсутствует возможность формировать навыки профессионального общения и взаимодействия, которые требуются профессиональным сообществом. Таким образом, групповая форма общения на занятии не является адекватной моделью отношений людей в коллективе, на производстве и сегодня не удовлетворяет требованиям подготовки специалистов.

Поиски адекватных форм привели к коллективной форме организации семинарского занятия по принципу «круглого стола» (схема 5.2).

Эта форма отражает особенности современного профессионального общения на производстве.

На таком семинаре осуществляются сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений. В условиях совместной работы студент занимает активную позицию.

Наиболее адекватно принцип «круглого стола» реализуется на семинаре-дискуссии.

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются личные знания, которые приобретаются студентами на лекциях и в самостоятельной работе. Важно научить студентов культуре общения и взаимодействия. Нужно различать «диалогоподобное» общение, когда каждый ведет свою «партию», и собственно диалог, когда идет совместное развитие темы дискуссии.

Частью семинара-дискуссии могут быть элементы «мозгового штурма», «деловой игры». В первом случае участники семинара стараются выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяются главные, наиболее заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.

Во втором случае семинар получает ролевую «инструментовку». Можно ввести роли ведущего, оппонента, рецензента, логика, психолога, эксперта и т.д. в зависимости от того, какой материал обсуждается.

Ведущий семинар-дискуссию получает полномочия преподавателя по руководству дискуссией, следит за аргументированностью и корректностью высказываний, регламентом и т.д.

Оппонент или рецензент воспроизводит процедуру оппонирования, т.е. пересказывает позицию докладчика, находит ее уязвимые, спорные места или ошибки, предлагает соответствующий вариант решения.

Логик выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждении докладчика и оппонентов, уточняет понятия, анализирует ход доказательств, правомерность выдвижения гипотезы и т.д.

Психолог обсуждает продуктивность взаимодействия, корректность обсуждения, не допускает неделикатного поведения и следит за правилами диалога.

Эксперт оценивает продуктивность дискуссии, дает характеристику общения ее участников, высказывает мнение о личном вкладе того или иного участника в дискуссию и т.д.

Функции психолога и эксперта пересекаются. Особая роль в таком семинаре принадлежит преподавателю. Преподаватель должен:

1. Определить круг проблем и вопросов, подлежащих обсуждению.

2. Подобрать основную и дополнительную литературу по теме семинара для докладчиков и выступающих.

3. Распределять формы участия и функции студентов в коллективной работе.

4. Готовить студентов к выбранному ролевому участию.

5. Руководить работой семинара.

6. Подводить общий итог дискуссии.

В начале семинара по предложению преподавателя студенты образуют небольшие группы из 7-9 человек, которые получают список проблемных вопросов по теме занятия. В течение 5-15 минут студенты обмениваются мнениями; готовят выступление. Подгруппа выделяет докладчика. Остальные студенты подгруппы отвечают на вопросы, заданные преподавателем или студентами других подгрупп. В конце занятия преподаватель подводит итоги и оценивает работу студентов.

Критерии оценки семинарского занятия.

Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с практикой, с использованием материала в будущей профессиональной деятельности.

Планирование: выделение главных вопросов, связанных с профилирующими дисциплинами, наличие новинок в списке литературы.

Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию, конструктивный анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного времени обсуждением проблем, поведение самого преподавателя.

Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов, возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса.

Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное поведение в группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами или, наоборот, повышенный тон, опора в работе на лидеров, оставляя пассивными других студентов.

Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие или нет замечаний.

Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не ведут.

2.3. Лабораторные работы

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от учебной специальности. Поэтому в каждом конкретном случае уместны частные методические рекомендации. Из общепедагогических рекомендаций отметим следующие.

Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев ни в школе, ни в институте не обучают целенаправленной логике рассуждений на материале отдельных предметов, не учат правилам и логическим требованиям определения понятий. В результате понимание определения, умение его самостоятельно сформулировать подменяется буквальным запоминанием готовой формулировки.

3. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а также планирование объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими службами учебного заведения.

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем выпускающие кафедры должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной работы. При этом следует исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к уровню самостоятельности выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.

Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того, задачей кафедр является разработка дифференцированных критериев самостоятельности в зависимости от специальности и вида деятельности (исследователь, проектировщик, конструктор, технолог, ремонтник, менеджер и т.д.).

Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В случае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как полноценную и завершенную, но такая оценка может быть ошибочной. При групповой индивидуальной работе происходит групповая самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено самостоятельной учебной деятельности обеспечивает эффективность работы в целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент сам может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее партнеру-сокурснику.

Соотношение времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу, во всем мире составляет 1:3,5. Такое соотношение основьшается на огромном дидактическом потенциале этого вида учебной деятельности студентов. Самостоятельная работа способствует:

углублению и расширению знаний;

формированию интереса к познавательной деятельности;

овладению приемами процесса познания;

развитию познавательных способностей.

Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов.

На лекции преподаватель рекомендует студентам литературу и разъясняет методы работы с учебником и первоисточниками. В этом плане особые возможности представляют вводные и установочные лекции, на которых раскрывается проблематика темы, логика овладения ею, дается характеристика списка литературы, выделяются разделы для самостоятельной проработки.

Семинарские и проектные задания должны быть рассчитаны на совершенствование умений поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений.

Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных дидактических материалов, призванных корректировать работу студентов и совершенствовать ее качество.

Коллективами кафедр разрабатываются:

1. Система заданий для самостоятельной работы.

2. Темы рефератов и докладов.

3. Инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ, тренировочных упражнений, домашних заданий и т.д.

4. Темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.

5. Списки обязательной и дополнительной литературы.

Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее структуре можно выделить компоненты, характерные для деятельности как таковой: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).

2. Четкая постановка познавательных задач.

3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения.

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.

5. Определение видов консультационной помощи (консультации установочные, тематические, проблемные).

6. Критерии оценки, отчетности и т.д.

7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов:

1. Репродуктивный (тренировочный) уровень.

2. Реконструктивный уровень.

3. Творческий, поисковый.

1. Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ закрепление знаний, формирование умений, навыков.

2. Реконструктивные самостоятельные работы.

В ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты.

3. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные проекты).

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов необходимы:

1. Комплексный подход к организации СРС по всем формам аудиторной работы.

2. Сочетание всех уровней (типов) СРС.

3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации).

3.1. Психолого-педагогические аспекты успешности СРС

методологическая осмысленность материала, отбираемого для самостоятельной работы;

сложность знаний, соответствующая «зоне ближайшего развития» (по Л. С. Выготскому) студентов, т.е. посильность выполнения;

последовательность подачи материала с учетом логики предмета и психологии усвоения;

дозировка материала для самостоятельной работы, соответствующая учебным возможностям студентов;

Например, в техническом вузе следует помнить о том, что будущий инженер должен обладать способностью конструировать новые машины и механизмы, создавать новые технологии, уметь плодотворно взаимодействовать с людьми других профессий, связанных с ним единым производством. Кроме того, уровень эффективности его труда зависит от уровня общей культуры. Чем он выше, тем шире его кругозор и способность к ассоциативному мышлению, тем реальней возможность четко формулировать и решать проблему. Высокий уровень культуры определяет запас знаний, которые сегодня не нужны, но завтра могут понадобиться специалисту в его профессиональной деятельности.

При разработке заданий для самостоятельной работы преподаватели должны руководствоваться требованием профилирования своей дисциплины в соответствии с инженерной специальностью. Подход инженера всегда феноменологичен, т.е. он руководствуется элементарно-системной концепцией. Для него важны система и ее элементы, связи между ними. Инженерный труд основан на синтезе знаний, включая экологию, экономику, эргономику и т.д. Инженерное исследование и проектирование трансформируют идеи в мысленные модели, а затем в расчетные схемы. Главным для инженера являются не углубленные знания, а порождение нового на основе знания. Ведь само слово «ingenieur» в буквальном переводе с французского означает «изобретатель».

Все эти принципы следует закладывать в разработку заданий для самостоятельной работы студентов. Профилирование заданий, таким образом, предусматривает в равной мере их прикладной характер, связанный со спецификой будущей профессии, и методологические особенности, связанные с формированием «инженерного мышления».

Все вышеизложенное позволяет сформулировать ряд четких требований к профессиональной ориентации дисциплины в вузе:

отбор и подача материала должны обеспечивать достижение целей, изложенных в квалификационной характеристике, и понимание прикладного значения данной дисциплины для своей профессии;

материал заданий должен быть методолorичен, осознаваем и служить средством выработки обобщенных умений;

в теоретической части любой дисциплины должно быть выделено фундаментальное ядро знаний; выявление и демонстрация множественных связей между «ядрами» помогут создать в сознании студентов научную картину мира и современную методологию познания;

при составлении задач и заданий следует формулировать их содержание в контексте специальности, а также учить студентов формированию мысленной модели объекта и обоснованию выбора расчетной схемы.

3.2. Индивидуализация СРС

аудиторные занятия следует проводить так, чтобы обеспечить безусловное выполнение некоторого минимума самостоятельной работы всеми студентами и предусмотреть усложненные задания для учащихся, подготовленных лучше;

необходим регулярный контроль (машинный и безмашинный) успешности выполнения СРС и индивидуальные консультации преподавателя. Здесь принципиальное значение имеет личное педагогическое общение преподавателя со студентом;

пакет домашних заданий к практическим занятиям по любой дисциплине должен содержать: все типы задач, методами решения которых студенты должны овладеть для успешного прохождения контроля; перечень понятий, фактов, законов и методов, знание которых необходимо для овладения планируемыми умениями, с указанием того, что нужно знать наизусть;

пакет заданий целесообразно выдавать в начале семестра, оговаривая предельные сроки сдачи;

при изучении любой дисциплины желательно проводить «входной контроль», лучше всего используя АОС. Такой контроль поможет выявить и устранить пробелы в знаниях;

на практических занятиях легко выявить студентов, успешно и быстро справляющихся с заданиями. Им можно давать усложненные индивидуальные задания, предложить участие в НИРС и консультирование более слабых студентов, проводя с «консультантами» дополнительные занятия.

В педагогической литературе описаны и практически применяются разнообразные приемы активизации СРС. Вот наиболее действенные из них.

1. Обучение студентов методам самостоятельной работы: временные ориентиры выполнения СРС для выработки навыков планирования бюджета времени; сообщение рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и самооценки.

2. Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагаемым учебным материалом для предстоящей учебной и профессиональной деятельности во вводных лекциях, методических указаниях и учебных пособиях.

3. Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные способы реальных рассуждений, используемых в науке и технике.

4. Применение операционных формулировок законов и определений с целью установления однозначной связи теории с практикой.

5. Применение методов активного обучения (анализ конкретных ситуаций, дискуссии, групповая и парная работа, коллективное обсуждение трудных вопросов, деловые игры).

6. Разработка и ознакомление студентов со структурно-логической схемой дисциплины и ее элементов; применение видеоряда.

7. Выдача студентам младших курсов методических указаний, содержащих подробный алгоритм, постепенно уменьшая разъяснительную часть от курса к курсу с целью приучить студентов к большей самостоятельности.

8. Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, сочетающих теоретический материал, методические указания и задачи для решения.

9. Разработка учебных пособий междисциплинарного характера.

11. Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточными данными.

12. Контрольные вопросы лекционному потоку после каждой лекции.

13. Чтение студентами фрагмента лекции (15-20 мин) при предварительной подготовке его с помощью преподавателя.

14. Присвоение статуса «студентов-консультантов» наиболее продвинутым и способным студентам, оказывая им всяческую помощь.

15. Разработка и внедрение коллективных методов обучения, групповой, парной работы.

16. Использование АОС для самоконтроля студентов.

3.4. Пути дальнейшего совершенствования CFC

Выход на новое качество подготовки специалистов ведущие ученые-педагоги российских вузов видят в переориентации учебных планов на широкое использование самостоятельной работы, в том числе и на младших курсах. Заслуживают внимания такие конструктивные предложения, как:

организация индивидуальных планов обучения с привлечением студентов к НИРС и по возможности к реальному проектированию по заказам предприятий;

включение СРС в учебный план и расписание занятий с организацией индивидуальных консультаций на кафедрах;

создание комплекса учебных и учебно-методических пособий для выполнения СРС;

разработка системы интегрированных межкафедральных заданий;

ориентация лекционных курсов на самостоятельную работу;

рейтинговый метод контроля СРС;

коллегиальные отношения преподавателей и студентов;

разработка заданий, предполагающих нестандартные решения;

индивидуальные консультации преподавателя и перерасчет его учебной нагрузки с учетом СРС;

проведение форм лекционных занятий типа лекции-беседы, лекции-дискуссии, где докладчиками и содокладчиками выступают сами студенты, а преподаватель выполняет роль ведущего. Такие занятия предполагают предварительную самостоятельную проработку каждой конкретной темы выступающими студентами по учебным пособиям, консультации с преподавателем и использование дополнительной литературы.

В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и повышение ее эффективности предполагает:

увеличение числа часов на СРС;

организацию постоянных консультаций и консультационной службы, выдачу комплекта заданий на СРС сразу или поэтапно;

создание учебно-методической и материально-технической базы в вузах (учебники, учебно-методические пособия, компьютерные классы), позволяющей самостоятельно освоить дисциплину;

доступность лабораторий и мастерских (для самостоятельного выполнения лабораторного практикума);

организацию постоянного (лучше рейтингового) контроля, что позволяет свести до минимума традиционные процедуры контроля и за счет сессионного времени увеличить бюджет времени СРС;

отмену большей части сложившихся форм практических и лабораторных занятий с целью высвобождения времени на самостоятельную работу и обслуживание консультационных пунктов.

3.5. Организационные формы СРС

На занятиях типа С1 преподаватель не читает лекций, не ведет семинаров, лабораторных работ, т.е. не является источником первичной содержательной информации. Эту информацию студенты извлекают сами, пользуясь рекомендованными источниками. В аудитории преподаватель присутствует для оказания методической помощи студентам, консультаций, конт