фраковяк большой атлас мозга

Впервые составлен полный атлас человеческого мозга с клеточным разрешением 1 мкм/пиксель

Несколько изображений из атласа человеческого мозга. Изображение: Allen Institute for Brain Science

Знание детальной анатомической структуры человеческого мозга крайне важно для понимания его функциональности. Существующие справочные атласы не отличаются высоким качеством: у них относительно низкое разрешение или они неполные, или не хватает аннотаций структуры. Долгое время атласы человеческого мозга уступали атласам мозга червей, мух и мышей по качеству, пространственному разрешению и полноте. Это связано с техническими ограничениями из-за огромного размера и сложности человеческого мозга. Что и говорить, если в медицине до сих пор зачастую используются атласы столетней давности.

Хорошо, что в мире остались меценаты, такие как сооснователь Microsoft Пол Аллен. Полмиллиарда долларов, вложенных в научный проект по исследованию человеческого мозга, принесли результат.

Учёные из Института Аллена по нейронаукам (Allen Institute for Brain Science) восполнили большой научный пробел — и подготовили самый полный и детальный на сегодняшний день цифровой атлас человеческого мозга. Он составлен путём нейровизуализации, гистологического исследования с высоким разрешением и химиоархитектуры мозга 34-летней женщины (как известно, мозг женщины структурно и функционально не отличается от мужского).

Для составления атласа пришлось задействовать магнитно-резонансную томографию, диффузионно-взвешенную визуализацию (диффузионную МРТ) и 1356 больших анатомических пластин размером с полушарие мозга для иммуногистохимии (ИГХ) и исследования по методу Ниссля с клеточным разрешением, то есть 1 мкм/пиксель.

Ранее в этом году о создании атласа человеческого мозга объявили исследователи Human Connectome Project. Они скомпилировали изображения, полученные методом МРТ у 210 взрослых людей. Но такая картина даже близко не может сравниться с детальным атласом одной женщины на клеточном уровне, который составили в Институте Аллена по нейронаукам.

«Это самый структурно полный атлас на сегодняшний день, и мы надеемся, что он послужит эталонным справочником человеческого мозга в различных научных дисциплинах», — говорит Эд Лейн (Ed Lein), кандидат наук и исследователь Института Аллена по нейронаукам. В будущем этот атлас будет полезен как базовый справочник для наложения других карт человеческого мозга, в том числе функциональных карт или карт клеточного состава отделов мозга. Это своеобразный единый фреймворк для интеграции множества научных исследований, объединения разных типов данных о человеческом мозге.

В атлас вошли полностью аннотированные изображения 862 структур мозга, в том числе 117 трактов (нейронных путей) в белом веществе и несколько новых цито- и химиоархитектурно выделенных структур. Эти аннотации, полученные с анатомических пластин и исследования по методу Ниссля, перенесены также на соответствующие изображения МРТ, где мозг был ещё в целом, не разрезанном виде.

Атлас человеческого мозга. Иллюстрация: Allen Institute for Brain Science

В новой коре (неокортексе) исследователи разграничили отдельные области: борозды, извилины и модифицированные поля Бродмана, чтобы связать в единую структуру макроскропические анатомические парцелляции и микроскопические химиоархитектурные парцелляции.

Чтобы создать полную онтологию мозга и точно разграничить отдельные регионы в поперечных сечениях, учёным Института Аллена пришлось разработать новый сканер, способный сканировать с микрометровым разрешением тонкие срезы ткани размером с полное полушарие мозга.

Учёные проделали огромную работу. Созданный ими атлас мозга женщины настолько детальный, что позволяет довольно точно определить соответствующие структурные области в мозгу других людей по данным МРТ.

Интерактивный цифровой атлас мозга, составленный в Института Аллена по нейронаукам, опубликован в свободном доступе совершенно бесплатно для научного сообщества всего мира. На сайте он интегрирован с существующими атласами экспрессии генов, составленными в том же институте.

Цифровой атлас по своему формату сильно отличается от классических атласов. Интерактивный формат позволяет «путешествовать» по мозгу, изменять масштаб от макроскопического к микроскопическому — от целых отделов мозга к конкретным нейронам. При этом атлас содержит абсолютно точную информацию из научных работ, прошедших рецензирование.

Институт Аллена по нейронаукам — частное научно-исследовательское заведение, которое основал Пол Аллен, один из создателей компании Microsoft. Меценат вложил более полумиллиарда долларов в научный проект по составлению атласа человеческого мозга. Этот проект называют медицинским «Проектом Манхэттен».

Медицинский «Проект Манхэттен» должен помочь понять, как происходит мыслительный процесс у человека: «Мне, как бывшему программисту, очень интересно, как же работает человеческий мозг, как на самом деле происходит обработка информации, — говорил Аллен в одном из интервью. — Даже совсем немного углубившись в неврологию, ты начинаешь понимать, что всё взаимосвязано. То есть мозг пытается использовать всё, что только можно: зрение, слух, опыт прошлого. Всё это мозг использует, чтобы рассчитать, что животное (будь то мышь или человек) должно делать дальше».

В идеале, атлас человеческого мозга поможет понять самое важное — что такое сознание.

Научная статья опубликована в журнале Journal of Comparative Neurology (doi: 10.1002/cne.24080). Собственно, 350-страничный атлас занял весь номер этого журнала.

Атлас мозга с микронным разрешением появился в открытом доступе

Американские ученые составили полный атлас человеческого мозга, имеющий самое высокое разрешение на сегодняшний день. Его интерактивная электронная версия доступна на соответствующем ресурсе, а печатная заняла весь текущий выпуск Journal of Comparative Neurology.

Детальное описание анатомической и микроскопической структуры мозга необходимо для понимания его развития, функций и заболеваний. Однако имеющиеся атласы человеческого мозга гораздо менее подробны (в плане как полноты, так и разрешения), чем атласы мозга червей, мух или птиц. Причина этого заключается в технических ограничениях, вызванных размером и сложностью устройства мозга человека.

Для создания своего атласа сотрудники Алленовского института исследований мозга применили ряд лучевых и гистологических методик визуализации. На первом этапе работы они провели магнитно-резонансную и диффузионно-тензорную томографии цельного мозга, извлеченного при вскрытии 34-летней женщины. После этого из мозга приготовили микросрезы целых полушарий и провели их микроскопию по веществу Ниссля и с иммуногистохимическим окрашиванием, для чего ученым пришлось разработать специальный сканер. В итоге получилось 1356 крупноформатных изображений с разрешением в микрометр на пиксель, что соответствует размерам одной клетки. Использование одного и того же мозга позволило интегрировать полученные при томографии и микроскопии данные в целостный источник информации.

Allen Human Brain Reference Atlas содержит информацию о 862 отделах мозга, в том числе 117 пучках белого вещества и нескольких структурах, не выделенных ранее. Описание новой коры (неокортекса) проведено по отдельным извилинам, бороздам и модифицированным цитоархитектоническим полям Бродмана. Оно позволяет связать анатомические и клеточные особенности этих структур.

Интерактивный цифровой атлас также интегрирован с созданным в Алленовском институте ранее атласом экспрессии генов в мозге.

«Атлас представляет собой отход от классических изданий в плане формата публикации. На сегодняшний день он один совмещает строгость рецензируемой научной публикации с представлением в форме книги и общедоступного интерактивного онлайн-ресурса», — заявил участник проекта и главный редактор Journal of Comparative Neurology Патрик Хоф (Patrick Hof).

Allen Human Brain Reference Atlas предназначен для неврологов, нейробиологов, ученых других специальностей и просто любителей науки. Авторы планируют дополнить его картами мозга, полученными в ходе функциональных и цитологических исследований. Такими дополнениями могут послужить, например, детальная карта функциональных участков коры мозга, полученная с применением машинного обучения, и карта семантического словаря мозга, составленная с помощью функциональной МРТ.

Недавно японским ученым впервые удалось создать полную модель нейрональных связей (коннектома) одного полушария мозга плодовой мухи дрозофилы.

Атлас мозга человека – как это работает?

Что было сделано?

В эксперименте приняло участие семь добровольцев, говорящих на английском языке (включая самого Гута). Каждый из них пролежал два часа в томографе… слушая радио. Да-да, самые обычные радиопередачи The Most Radio Hour, где разные люди рассказывают о своей жизни. В два часа укладывалось примерно полтора десятка таких историй.

15 рассказов, 25 000 слов. Из них 3000 уникальных – неплохой словарный запас для начала. Томограф, в котором испытуемые проводили по 120 минут, был весьма мощным, а программное обеспечение – настолько качественным, что удалось вычленить реакцию мозга на каждое отдельное произнесенное слово. «Вишенкой на торте» стало «контрольное измерение» реакции на набор из 985 самых распространенных слов в английском языке.

Оказалось, что мозг реагирует именно на значение слова, а не на его звучание, когда слышит связную речь. То есть на слова с похожими значениями реагируют одинаковые зоны коры головного мозга. Но нет одного конкретного места, где бы обрабатывалась речь. Более того, на слова, имеющие несколько разных значений, реагируют несколько разных зон мозга.

Результат работы представлен в виде карты мозга, на которую нанесены слова. Все эти слова сгруппированы в семантические категории: визуальное, тактильное, цифровое, пространственное, абстрактное, временное, профессиональное, насильственное, общее, ментальное, эмоциональное и социальное.

Что интересно, семантические поля головного мозга располагались примерно там же, где и функциональные. Ну, например, слова из «визуальной» группы – «красный», «круглый» и тому подобное, расположились примерно там, где мозг обрабатывает визуальные изображения.

Еще один важный результат: конечно, у каждого из нас есть различия. Однако, несмотря на них, общая схема «атласа слов головного мозга» у всех испытуемых оказалась более-менее схожей.

Зачем это нужно?

Конечно, читать мысли таким образом мы не сможем (как и в результате январского исследования, когда ученые научились различать по электроэнцефалограмме, на что смотрит человек – на дом или на лицо). Но эта работа открывает возможности коммуникации с людьми, которые уже совсем не могут говорить. Это пациенты с боковым амиотрофическим склерозом, с «синдромом запертого тела» и так далее. Более того, эта работа открывает новые перспективы для изучения языка – его устройства и происхождения.

Как это было сделано

Но как мы узнаём, какая область мозга «работает» в какой момент? Сказать «томограф видит» – означает не сказать ничего. Тем более что каждый из нас, ложась в МРТ, получает на выходе набор срезов мозга или другого участка тела без какой-либо активности. Что же для этого надо?

Для этого нужна еще одна маленькая буква «ф» перед аббревиатурой МРТ, превращающая метод в функциональную магнитно-резонансную томографию. Если быть точным, нам нужна BOLD-функциональная магнитно-резонансная томография (BOLD – blood oxygenation level dependent contrast, или контрастность, зависящая от степени насыщения крови кислородом).

Все мы знаем, что для того, чтобы улучшить картинку МРТ, иногда применяют контрастные препараты. Обычно это сложные органические вещества с включением парамагнитного атома гадолиния, который прекрасно «светится» на МРТ. Но, оказывается, таким контрастом может служить… кровь!

Дело в том, что чем активнее работает та или иная область мозга, тем больше приток крови к ней и тем больше требуется оксигенированной (насыщенной кислородом) крови. Где оксигенированной крови больше – там сигнал сильнее, где меньше – там он слабее. В итоге, настроив определенным образом томограф и его программы, можно видеть на МРТ активность головного мозга.

Британские ученые и зона любви

Когда МРТ попало в руки нейроученых и людей, занимающихся когнитивными науками, наступил расцвет «новой френологии». Подобно тому, как в XVIII-XIX веках делали выводы о характере по строению черепа человека, последние 10-15 лет научную печать захлестнула область работ типа «Британские ученые нашли зону мозга, отвечающую за любовь!»

Хотя на самом деле, конечно, нужно помнить, что такой заголовок в прессе означает только то, что ученые зафиксировали, какие области мозга активизируются, когда влюбленный испытуемый смотрит на портрет любимой или любимого. Не меньше, но и не больше.

Алексей Паевский, главный редактор портала «Нейротехнологии.РФ», специально для «Православие и мир»

Allen Brain Atlas: транскриптом мозга

Allen Brain Atlas содержит информацию о профиле экспрессии генов в разных участках головного мозга человека. Фон на рисунке — схема, отражающая различия транскриптома между зонами мозга.

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Транскриптóм — это совокупность транскриптов, синтезируемых клеткой, включая мРНК и некодирующие РНК. Транскриптом отражает профиль экспрессии генов в данный момент времени и, в отличие от генома, может сильно меняться в зависимости от условий окружающей среды. Таким образом, транскриптом характеризует функциональную активность одной клетки, группы клеток, определенной ткани или даже целого организма. Специалисты из Института Аллена под руководством Аллана Джонса составили транскриптомный атлас мозга человека, который позволит не только расширить наши знания о функциях отдельных зон мозга, но и лучше понять причины заболеваний центральной нервной системы.

Конкурс «био/мол/текст»-2012

Спонсор конкурса — дальновидная компания Thermo Fisher Scientific.

От простого к сложному

В 2001 Поль Аллен основал в Сиэттле (США) Институт исследования мозга (Allen Brain Institute). Поскольку начинать сразу с мозга человека было бы слишком самонадеянно, первым проектом Института стал Allen Mouse Brain Atlas — атлас транскриптома головного мозга мыши. Проект был начат в 2004 году и завершен за 2 года.

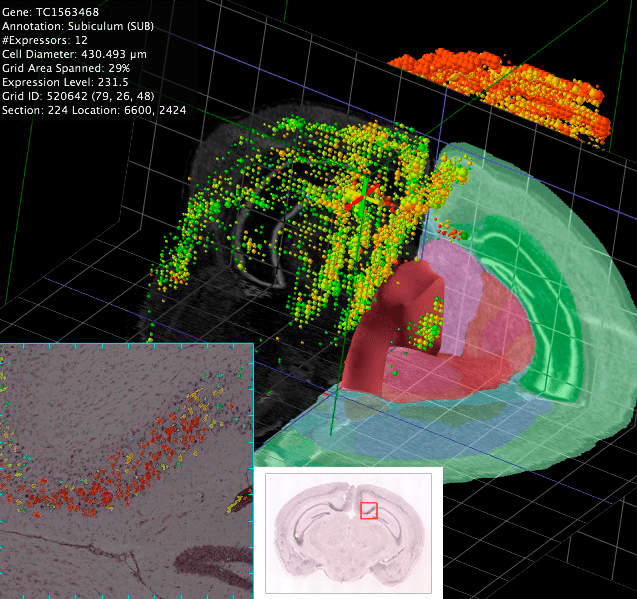

Целью этого исследования было, во-первых, подробное гистологическое изучение морфологии мозга, а во-вторых, исследование транскриптома с помощью гибридизации in situ (см. врезку). Результат представляет собой полноценную базу данных, где собрана информация о том, в каком участке мозга какие гены работают. Данные представлены как в виде фотографий классических срезов мозга, так и в виде цифрового трехмерного изображения (рис. 1).

Рисунок 1. Данные об экспрессии гена Etv1 в Allen Mouse Brain Atlas.

Важной особенностью проекта Allen Mouse Brain Atlas было решение авторов выложить все результаты в открытый доступ по адресу www.brain-map.org, где любой желающий может найти информацию об экспрессии конкретного гена в конкретной зоне. Все данные доступны для скачивания, а для опытных пользователей был разработан ряд программ, например NeiroBlast, который позволяет находить гены с одинаковым паттерном экспрессии.

За шесть лет Allen Mouse Brain Atlas стал важным источником информации для экспериментальных работ, в том числе при изучении работы дофаминэргической системы мозга [2], аддиктивного поведения [3], [4], разработке моделей для исследования заболеваний нервной системы [5–7] и многих других. Интересно, что атлас использовался не только учеными, работающими с мышами, но и теми, кто использует в своих исследованиях крыс [8], [9], дрозофил [10] и даже нематод [11].

Работа над картой мозга мыши позволила оптимизировать экспериментальные методы для автоматизированной потоковой работы, разработать необходимое программное обеспечение и способы обработки больших массивов данных. Благодаря приобретенному опыту Институт Аллена смог приступить к построению транскриптомной карты головного мозга человека.

Раздел для любителей технических деталей

Две основные методики этого исследования Allen Brain Atlas называются гибридизацией in situ и методом РНК-микрочипов (по-английски его обычно называют microarray). Оба они основаны на принципе комплементарности азотистых оснований.

Гибридизация in situ

Образование водородных связей по принципу комплементарности между первой молекулой РНК (исходно присутствующей в клетке) и второй (созданной экспериментатором) с образованием двуцепочечного комплекса называется гибридизацией. In situ (лат. «на месте») добавляют к названию метода, т.к. гибридизация РНК в этом случае производится непосредственно там, где клетки производят РНК — в образце ткани. Если пометить комплементарную молекулу РНК и обработать раствором таких молекул образец ткани, то можно визуализировать клетки, производящие данную РНК.

РНК-микрочипы

Метод микрочипов также основан на способности РНК к гибридизации. Этот метод можно использовать в крупномасштабных скринингах для регистрации малого количества РНК с высокой чувствительностью.

Микрочипы — это небольшие пластинки, на которые нанесены олигонуклеотидные пробы. Каждая такая проба содержит большое число копий определенной молекулы РНК. Выделенная из кусочка изучаемой ткани РНК метится с помощью радиоактивных изотопов или флуоресцентных красителей, и полученный раствор наносится на чип. Молекулы РНК гибридизуются с комплементарными молекулами из тех, что представлены в пробах. Изучив сигнал от меток, можно определить, какие виды РНК присутствуют в образце, и их относительное количество: чем ярче сигнал от определенной пробы, тем больше представителей этого вида РНК было в растворе.

Транскриптом мозга человека

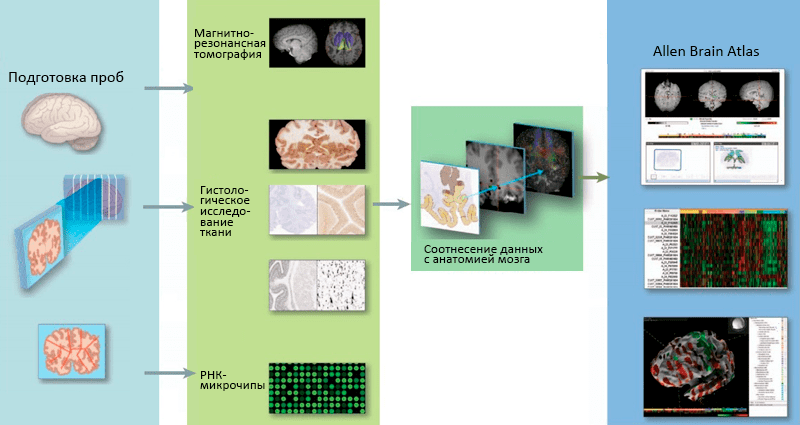

«Анатомически подробный атлас транскриптома головного мозга взрослого человека», — так называется статья ученых Института Аллена, опубликованная 20 сентября 2012 в журнале Nature [12]. Схема работы над атласом человеческого мозга мало отличалась от таковой для мозга мыши (рис. 2). Поскольку в распоряжении исследователей было всего два образца (аутопсийный материал из банка тканей Университета Мерилэнд и донорской программы Института Калифорнии), кроме окрашенных срезов для изучения морфологи мозга была использована магнитно-резонансная томография. Для исследования экспрессии генов был использован метод РНК-микрочипов (тогда как в случае мозга мыши применялся метод гибридизации in situ). После исследования структуры срезы разделялись на более мелкие фрагменты — в итоге их было чуть более 900 для каждого из двух образцов. Затем из ткани выделялись все молекулы РНК, и полученный раствор наносился на специально разработанные микрочипы (см. врезку). В общей сложности было использовано 20 тысяч разных проб, покрывающих 93% известных генов человека (такое странное число можно объяснить тем, что, несмотря на почти полностью прочтенную последовательность генома человека, некоторые гены все еще не представлены в молекулярных базах последовательностей).

Рисунок 2. Схема работы над проектом Allen Human Brain Atlas.

Следующим этапом после всестороннего молекулярно-биологического анализа был биоинформатический анализ данных. Прежде всего, так же как и для мозга мыши, был составлен атлас мозга. Данные по транскриптому были приведены в соответствие с анатомическими координатами, что позволяет определить, в каких участках мозга экспрессируется тот или иной ген, и наоборот — какие белки производят клетки в конкретной зоне мозга. После этого ученые проанализировали закономерности транскрипции тех или иных генов. Их интересовало, есть ли отделы мозга, схожие по своему транскриптому, и можно ли выделить внутри традиционных анатомических зон мозга области с разными профилями экспрессии.

Как и ожидалось, исследователи обнаружили большие различия транскриптома между отдельными зонами мозга. Экспрессия разных генов соответствует разным функциям клеток, поэтому отвечающая за эмоции миндалина совсем не похожа на центр координации движений (мозжечок), и оба они по профилю экспрессии разительно отличаются от гиппокампа (отдела, связанного с работой памяти). Однако если рассмотреть отдельно лишь кору больших полушарий, в ней наблюдается удивительное единообразие транскриптов. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие различий между двумя полушариями. Получается, что латерализация — предпочтительное использование левой или правой руки, доминирование левого или правого глаза и др. — не имеет под собой никакой биохимической основы на уровне экспрессии генов. Кстати, отсутствие разницы между транскриптами полушарий является аргументом и против популярного представления о том, что для левого и правого полушарий характерны разные типы мышления (межполушарная асимметрия). Хотя все эти явления могут объясняться различиями на более высоких уровнях организации нервной ткани.

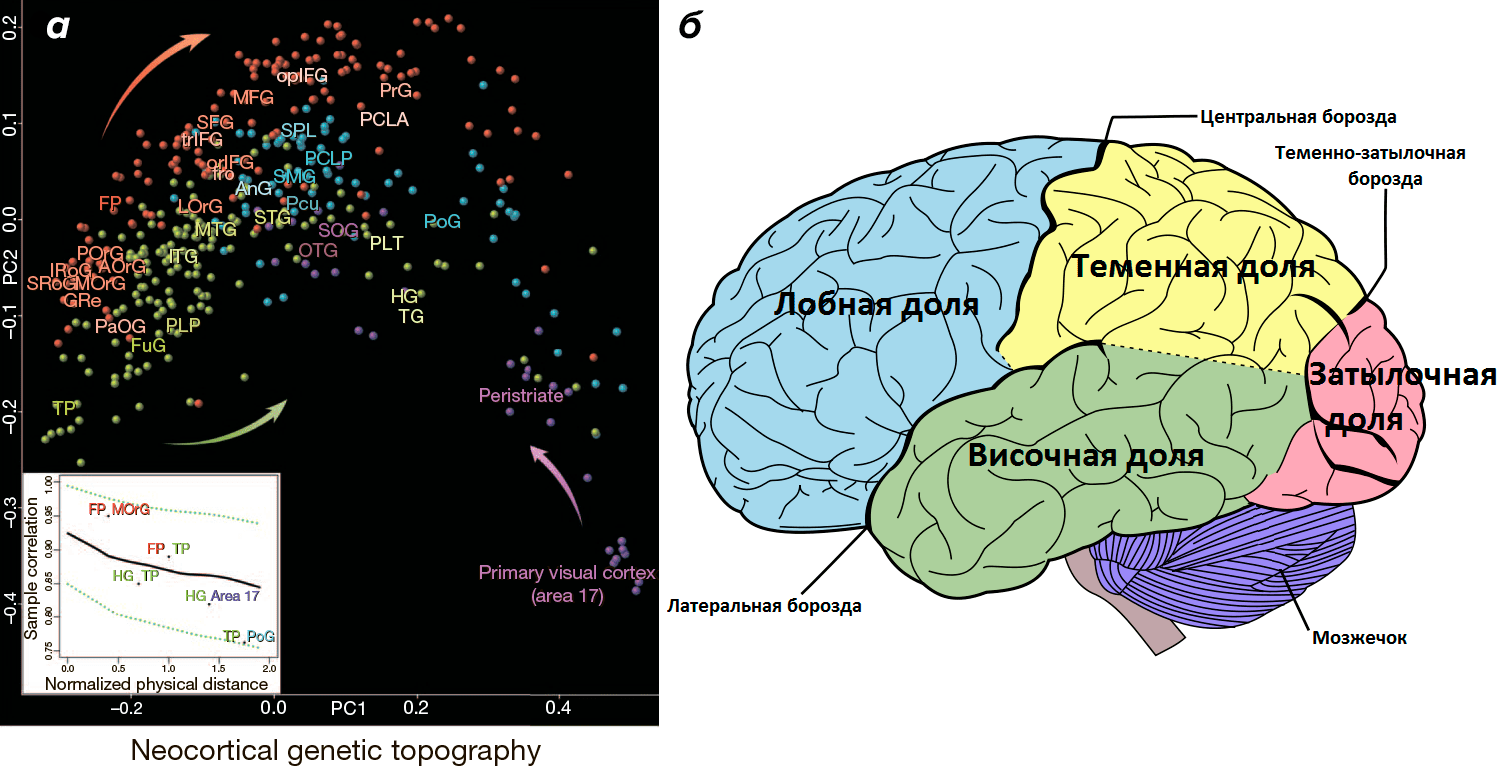

Деление коры на извилины в течение долго времени использовалось нейробиологами и психиатрами как способ выделения функциональных зон (зрительная, соматосенсорная, моторная). Согласно данным Института Аллена, независимо от расположения извилин все клетки коры больших полушарий человеческого мозга экспрессируют один и тот же набор генов, а значит, устроены и работают очень похоже друг на друга. Этот неожиданный результат потребовал дальнейшего изучения: оказалось, что, несмотря на сходство транскриптома, экспрессия некоторых генов все-таки различается между отдельными участками коры. Дополнительный анализ данных выявил пять групп генов, экспрессия которых специфична для пяти разных анатомических зон. Интересно, что эти зоны соответствуют традиционному разделению коры на доли (рис. 3). Этот результат, несомненно, требует дальнейших исследований — подробное изучение функций генов в каждой из групп должно помочь в объяснении молекулярно-клеточных основ функциональных различий этих зон.

Рисунок 3. Кора головного мозга. а — Генетическая топография коры согласно данным Allen Human Brain Atlas (разными цветами обозначены группы генов). б — Классическая морфологическая топография коры больших полушарий.

Довольно подробный разбор этой программы приводится в статье «Геном человека: как это было и как это будет» [16]. — Ред.

Большой интерес представляет исследование функций малоизученных генов, экспрессия которых была обнаружена при составлении атласа. Вероятно, они могут пролить свет на ранее неизвестные или малоизученные аспекты работы мозга и его взаимодействия с другими органами, как например, недавнее открытие роли гена COMT в проявлении эффекта плацебо [14].

Одним словом, сегодня еще рано судить обо всех возможностях, открывающихся с появлением атласа транскриптома мозга человека, однако не будет преувеличением сказать, что нейробиологи получили новый мощный инструмент для своих исследований.

Книга «Атлас нормальной анатомии поверхности головного мозга при МР-томографии»

Автор: Суфианов А. А.

ISBN 978-5-9704-6263-8

Атлас последовательно описывает нормальную анатомию поверхности больших полушарий головного мозга, знакомит читателя с основными ориентирами и радиологическими признаками, предоставляет простые и эффективные алгоритмы определения борозд и извилин на магнитно-резонансных томограммах. Материал сопровождается большим количеством схематичных и фотореалистичных иллюстраций, фотографиями анатомических препаратов, подобранными сериями МРТ-снимков с аннотациями.

Атлас предназначен студентам медицинских вузов, ординаторам, аспирантам, врачам-нейрохирургам, рентгенологам и неврологам, а также врачам других специальностей, занимающимся изучением и лечением заболеваний головного мозга.

Содержание книги «Атлас нормальной анатомии поверхности головного мозга при МР-томографии»

Модель созревания борозд и извилин

Латеральная поверхность: нормальная анатомия

Медиальная поверхность: нормальная анатомия

Нижняя поверхность: нормальная анатомия

Распознавание структур латеральной поверхности головного мозга

Распознавание структур медиальной поверхности головного мозга

Распознавание структур верхней поверхности головного мозга

Примеры страниц из книги «Атлас нормальной анатомии поверхности головного мозга при МР-томографии»