фрески в соборах великого новгорода

Фрески Феофана Грека в Великом Новгороде

В исторической части города, в «старом городе» находится уникальная церковь — церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Церковь построена в 1374 году на месте более древней деревянной церкви. Она имеет два придела — Святой Троицы и Косьмы и Дамиана. Почему же церковь является уникальной? Кроме того, что она является исторической, древней, многих туристов она привлекает тем, что в ней в небольшом количестве сохранились древние фрески Феофана Грека. Феофан Грек расписал храм в 1378 году, через 4 года после его открытия. Согласно мнению специалистов, фрески обладают и отличаются живописным мастерством, экспрессией, его работы обладают духовной силой, духовной напряженностью образов.

На западной стороне внешней стены храма находится фреска Богоматери Одигитрии. Фреска была случайным образом раскрыта после отпадения штукатурки в 1831 году. У новгородцев эта икона является почитаемой, так как после её открытия в городе прекратила бушевать холера.

Церковь Спаса Преображения, в данное время — не действующая, в ней находится музей. На фотографии ниже изображена южная сторона храма, вход в музей.

Церковь является Объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Когда-то храм Спаса Преображения имел колокольню, к сожалению, в советское время она была снесена. Точный ответ на вопрос «почему?» я пока не нашла, предполагаю, что в связи с ветхостью. Может быть, кто-нибудь, знает почему?

Храм сильно пострадал во время Великой Отечественной Войны, поэтому за тем, что мы видим сейчас стоит кропотливая работа реставраторов после войны.

На фотографии ниже мы видим восточную часть храма. Внутри находится алтарная часть.

Рядом с церковью Спаса Преображения находится Знаменский собор 17 века.

К сожалению, в музей я ходила без фотоаппарата, поэтому фрески можно посмотреть здесь, на сайте Новгородского музея-заповедника:

В Троицкой камере — небольшое помещение на хорах, предназначенное для индивидуальной молитвы находится фреска — Святая Троица («Гостеприимство Авраама»): Авраам и Сарра созерцают трех Ангелов, сидящих вокруг жертвенной трапезы.

Немного о Феофане Греке:

Феофан Грек — знаменитый византийский и древнерусский иконописец. Точные даты жизни Феофана неизвестны, примерно — родился в 1340 год — умер после 1405 года. Феофан Грек родился в Константинополе (Византийская Империя).Будучи в Византии он расписал много церквей, и был уже известным мастером, когда приехал на Русь. На Руси он работал во второй половине XIV — начале XV вв. (более 30 лет). На Руси первым городом, в котором он работал был Новгород. Есть сведения, что после Новгорода Феофан работал в Нижнем Новгороде, Коломне, Серпухове, Переславле-Залесском. В начале 1390-х годов Феофан приезжает в Москву. Здесь он расписывает церкви — Благовещенский Собор в Московском Кремле в 1405 году совместно с Андреем Рублевым и Прохором с Городца, Архангельский Собор Кремля в 1399 году, церковь Рождества Богородицы на Сенях в 1395 году вместе с Симеоном Чёрным. Согласно источникам, Феофан отличался общительным нравом, был харизматичным и веселым, и во время своих работ по росписи около него собиралось много людей.

Русский поэт Арсений Тарковский посвятил Феофану Греку стихотворение:

«Феофан Грек»

Когда я видел воплощенный гул

И меловые крылья оживали,

Открылось мне: я жизнь перешагнул,

А подвиг мой еще на перевале.

Мне должно завещание могил,

Зияющих как ножевая рана,

Свести к библейской резкости белил

И подмастерьем стать у Феофана.

Я по когтям узнал его: он лев,

Он кость от кости собственной пустыни,

И жажду я, и вижу сны, истлев

На раскаленных углях благостыни.

Я шесть веков дышу его огнем

И ревностью шести веков изранен.

— Придешь ли, милосердный самарянин,

Повить меня твоим прохладным льном?

Советую обязательно посетить Церковь Спаса Преображения на Ильине улице— это уникальная церковь, в которой сохранились подтвержденные фрески виртуозного мастера Феофана Грека.

Режим работы и адрес:

Великий Новгород, улица Ильина, дом 26 корпус 2.

10:00 — 17:00. Выходные — понедельник, вторник. Санитарный день — последний четверг месяца. Важно — в сырую, дождливую погоду музей закрыт.

Великий Новгород, часть 1. Фрески.

Это, конечно, не все самые известные храмы, но имеют несколько преимуществ перед иными: во-первых, фотосъемка, хоть платная, разрешена без ограничений, во-вторых, эти храмы являются музеями и мало кто мешает съемке, что в условиях слабой освещенности имеет значительное преимущество. Таким образом, заодно попробовал себя в репродукционной съемке.

На торговой стороне Великого Новгорода находится два очень примечательных храма-музея: Знаменский собор и церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Они находятся буквально в 30-50 метрах друг от друга, через дорогу.

Начать наш осмотр предлагаю со Знаменского собора.

Фрески собора начинаются еще над воротами, которые расписаны в том же стиле, что и собор.

Впрочем, дальнейший список грехов тоже интересен

Собор расписан и сценами из Евангелия.

. и историческими сценками:

Одна из фресок вызвала недоумение: люди (то ли заблудшие души, то ли грешники), бредут в мертвой воде и взывают к ангелу по имени «Запад». Нет ли во фреске пропаганды «охранительства», с учетом того, что на момент постройки собора власти Московии вовсю с этим самым Западом и контактировали?

Некоторые фрески сохранились чуть хуже:

Прямо в храме собирают пожертвования на ремонт собора. Люди что-то, да подают.

Впрочем, пора идти дальше. Выходим из собора, и, мимолетно бросив взгляд на соседствующую с собором колокольню.

Этот совсем небольшой храм знаменит своим художником-оформителем. Расписывал его знаменитый Феофан Грек. Его манера письма кардинально отличалась от стиля и канонов того времени. Тем не менее, образы работы Грека поражают своей простотой, экспрессией и энергетикой.

Фресок Феофана Грека совсем немного, так что в этом посте вы увидели их практически все. Купол храма расписан тем же автором:

На самом верху находится одна из самых известных фресок Феофана Грека.

К сожалению, в церкви Спаса Преображения нельзя использовать вспышку, оттого многие снимки вышли не очень четкими. Ну да ладно, в сложных ситуациях спасает несколько дублей и включенный стабилизатор. А мы идем дальше, переходим Волхов и оказываемся в церкви Симеона Богоприимца. Мне повезло, в пятницу в монастыре проходила рекламная акция по привлечению горожан в городские музеи, и вход сделали бесплатным. Впрочем, за съемку заплатить пришлось снова.

Этот храм настолько миниатюрный, что художники были вынуждены рисовать фрески очень плотно, помещая на стены как можно больше ликов святых.

Зато в этом храме есть фрески, сохранившиеся буквально в идеальном состоянии:

Новгородские фрески

Великий Новгород – один из немногих городов России, в которых можно увидеть фрески XII – XIV века, в том числе – знаменитые росписи Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине улице. В последние годы сделать это стало намного проще: музейный бизнес активно развивается. В Кремле всем любопытствующим раздают памятки, в которых указано дни и время, когда можно попасть в тот или иной храм. (Все они – филиалы Новгородского музея-заповедника), да и число таких музеефицированных объектов выросло. Кроме того, если двадцать лет назад посмотреть того же Грека можно было только в сухую погоду, то сейчас церковь если и закрывают, то в очень сильный ливень.

Судя по тому, что увидела я, сотрудники музея сделали всё, чтобы облегчить любителям старины свидание с древностями. Большинство фресок искусно подсвечено, а смотрители нередко подсказывают, откуда лучше виден тот или иной фрагмент. Однако даже тем, кто интересуется искусством, нужно приложить немало усилий, чтобы оценить красоту того, что предстало их взору.

Понятно, что 7-9 веков существования в приграничном городе могут не то что попортить слой краски на штукатурке – стереть в пыль камень. Церкви разрушались и горели, старые фрески много раз поновлялись, замазывались побелкой, а то и просто сбивались (так в 20-30-е годы XIX века погибли росписи Георгиевского собора Юрьева монастыря). Отдельная тема – утраты во время Великой Отечественной войны, когда город полтора года находился на линии фронта. Тогда были практически полностью разрушены церкви Спаса на Ковалеве и Спаса на Нередице. (В последней до войны сохранялось 98 % росписей XII века, после войны уцелело 15 %.) Пострадали многие другие храмы.

То, что дошло до нас, меньше всего походит на эффектные картины, выставленные на всеобщее обозрение. Читая в путеводителе о «фрагментах фресок» надо понимать, что чаще всего речь идет о нескольких темных пятнах высоко под куполом, на которых трудно что-либо разобрать.

Лучше многих сохранилась фреска конца XII века «Константин и Елена» на Мартириевой паперти Софийского собора.

Супружеская пара первых византийских императоров-христиан выглядит удивительно живо! Еще несколько фрагментов фресок сохранилось на барабане главного купола. В основном же собор расписан в конце XIX века, и эти образы по сравнению с XII веком выглядят как-то стерильно.

Попав в церковь Спаса на Ильине, я в первые мгновения ошеломленно озирала беленые стены. Первое, что увидела – образ Спаса Вседержителя в куполе.

И это оказался едва ли не единственный фрагмент росписи, созерцание которого если и требовало усилий, то только чисто физических… Опустив глаза, заметила несколько святых в алтарной части (иконостаса в церкви нет). Благодаря подсветке, их тоже неплохо видно.

А вот окружающих Спасителя херувимов, архангелов и пророков можно более-менее разглядеть только с маленького балкончика на хорах.

Туда ведет узкая крутая лестница, вход на которую не сразу и заметишь (его заботливо указывают смотрители).

Именно там сохранилась бОльшая часть фресок Феофана. Прежде всего, в крошечном приделе Святой Троицы, где находятся знаменитые росписи «Троица» и «Столпники».

Здесь неназойливо подсвеченные фрески можно разглядеть во всех деталях. Правда, сохранились они далеко не полностью.

В другой части хоров, в приделе свв. Козьмы и Дамиана видна еще одна выразительная фигура святого.

А на столпе, поддерживающем свод, с хоров можно рассмотреть части композиции «Благовещенье».

И это – почти всё, если не считать фрески Богоматерь Одигитрия над западным входом в храм, написанной явно другим мастером.

Как и росписи Феофана Грека, ее относят к концу XIV века. (Правда, исследователи полагают, что часть фресок еще скрыта под побелкой). К слову, ощутить энергию мазка мастера мне лучше всего удалось, глядя не на стены, а на небольшую витрину с кусками осыпавшейся штукатурки…

Невольно возникает вопрос: надо ли ради этого ехать в Новгород, сворачивать шею, стараясь что-то разглядеть, если в Интернете (например, здесь) можно легко найти качественную оцифровку основных фресок? Для меня ответ однозначен: надо. Убеждена: энергия, которую художник вкладывает в свое произведение, остается не только в мазках и красках, которые более или менее точно передает фотокопия, но и в самом материале – в стенах, штукатурке, красочном слое… Поэтому в полной мере ощутить ее можно, только видя оригинал.

Возможно, именно это чувство подлинности объясняет силу впечатления, которое произвел на меня скромный орнамент на стене церкви Андрея Стратилата в новгородском кремле.

Сама история этого неказистого храма примечательна. В XII веке здесь был построен большой Борисоглебский собор. В начале XV века он рухнул и вскоре был отстроен заново. Тогда и появился придел Андрея Стратилата. Почти через две сотни лет, в Смутное время, был разрушен и этот храм. В середине XVII века развалины разобрали, а уцелевший придел превратили в отдельную церковь. Еще через двести лет ей приделали (иначе не скажешь!) звонницу. Внутри храма сохранились росписи, которые датируются XV-XVI веками. Среди них – и тот самый орнамент, в котором ясно виден каждый мазок мастера…

Не менее сильное впечатление, чем фрески Феофана Грека, произвела на меня выставка «Возрожденные из руин», которая размещена в церкви Георгия на торгу. На ней выставлены фрески 1380 года из церкви Спаса на Ковалеве. Об истории этого храма и спасении фресок я слышала очень давно. Есть хорошее видео на эту тему, https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=bojVq3dE1s8. так что повторяться не буду. Просто покажу то, что понравилось мне больше всего.

То, что я увидела, вызвала у меня одно желание – вернуться в Новгород. Хотя бы для того, чтобы досмотреть то, что не успела увидеть в этот раз. В этом городе еще немало церквей, в которых сохранились древние росписи.

София Новгородская: что нужно знать о самом древнем православном соборе России

+ материалы для распечатки и инфографика

Приблизительное время чтения: 6 мин.

Строительство: 1045-1050

Освящение: 1052 год

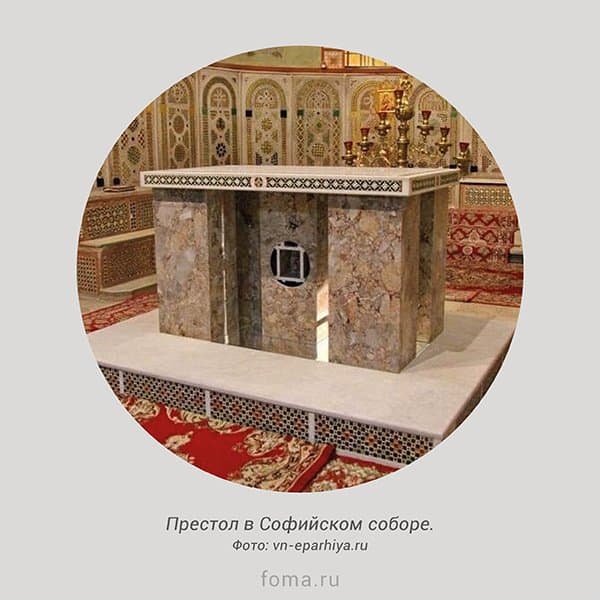

Главный престол: в честь Успения Пресвятой Богородицы

Архитектурный стиль: византийский

Адрес: Великий Новгород, Кремль, 11

История

Каменное здание Софийского собора возвели в 1045-1050 году. Инициаторы постройки — князь Ярослав Мудрый и его старший сын Владимир. Они привлекли для строительства греков, к которым позже присоединились киевляне, уже построившие свой храм, и новгородцы. Посвящение храма Святой Софии — Божественной Премудрости (имя София в переводе с древнегреческого означает «мудрость») — стало продолжением древней традиции, начатой еще ветхозаветным царем Соломоном, построившим храм в честь Премудрости Всевышнего Творца.

В 1929 году храм закрыли и превратили в музей атеизма. В 1991 году Софию Новгородскую передали Русской Православной Церкви. Собор несколько раз реставрировался, но капитальных перестроек не было — он в основном сохранил архитектурные формы XI века.

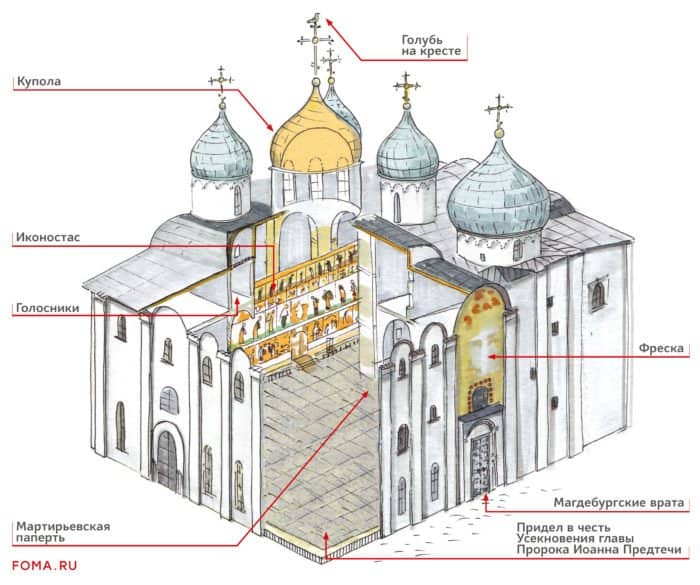

Как устроен Собор Святой Софии

Мартирьевская паперть

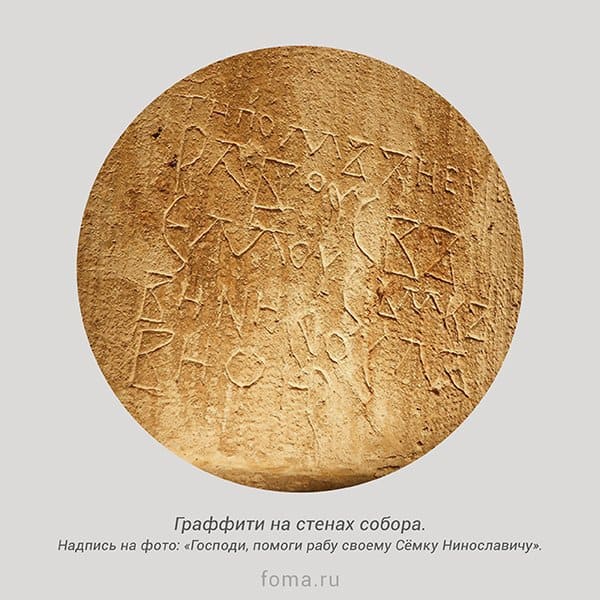

В Софии есть уникальный участок, по которому можно проследить строительную историю храма — Мартирьевская паперть с древним некрополем, настенными росписями и граффити.

Средневековые новгородцы оставили множество надписей-граффити на стенах собора. Это имена, кресты, молитвы, просьбы о поминовении усопших, изображения людей и зверей, ребусы. Есть даже зачеркнутый языческий погребальный текст XII-XIII века, который все же можно прочесть. Рядом с ним слова: «Отсохни у тебя руки» — текст явно вызвал негодование.

Уровень пола здесь оставлен на отметке XII века. Здесь же есть изображение XI века святых равноапостольных Константина и Елены. Это единственная сохранившаяся храмовая роспись XI века в России. В паперти находится основная часть древних архиерейских и княжеских захоронений.

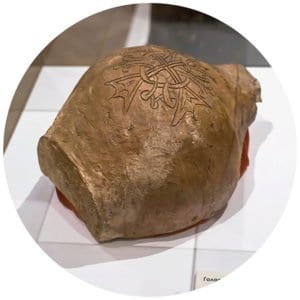

Голосники

В стены и своды собора вмонтированы глиняные горшки-голосники для лучшей акустики. Они облегчают верхние части конструкций и поглощают эхо. После войны, когда в соборе работал музей, здесь устраивали музыкальные концерты.

Иконостас

Большой (Успенский) иконостас Софийского собора начал формироваться в XI веке. Постепенно из низкой преграды он превратился в высокий иконостас с пятью ярусами. Из его четырёх первых икон сохранилось одна — апостолов Петра и Павла (XI век), которая находится в Новгородском музее. Центральные пять икон второго ряда Успенского иконостаса написаны в XV веке, к тому же столетию относится и самая древняя икона нижнего ряда — храмовый образ Святой Софии Премудрости Божией. На престоле восседает огневидный ангел в царском одеянии — олицетворение Божественной Премудрости. Венчает его Христос, рядом с Софией — Богородица и Иоанн Предтеча.

Купола

Изначально все 6 глав собора имели не луковичную, как сейчас, а шлемовидную форму.

Голубь на кресте

На кресте центрального купола собора сидит свинцовый голубь — символ Святого Духа. Городская легенда говорит о птице, которая окаменела на кресте от ужаса во время погрома Новгорода в 1570 году Иваном Грозным. Во время Великой Отечественной войны крест с голубем сбили во время обстрела. В итоге его как трофей увезли в Мадрид воевавшие на стороне Германии испанцы. В 2004 году в крест вернули в Новгород, а Испания получила его точную копию. Сейчас древний крест стоит внутри собора перед большим иконостасом, а центральный купол Софии венчает новый крест с фигуркой голубя.

Фреска

Изображения на фреске над главным входом в собор: Гостеприимство Авраама — ветхозаветная Троица, София Премудрость Божия на престоле и Спас Нерукотворный.

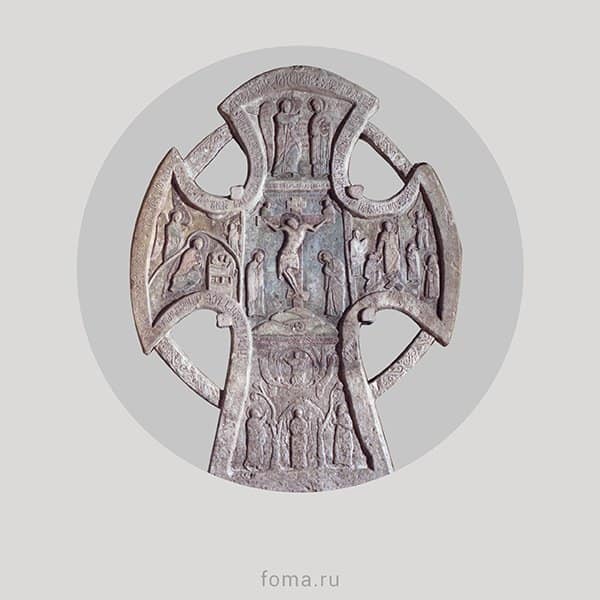

Магдебургские врата

В Софийский собор ведут три входа. Западный украшают Магдебургские врата — работа немецких литейщиков XII века. Они состоят из 48 бронзовых пластин с сюжетами из Ветхого и Нового Заветов. Открываются они только во время архиерейских богослужений. Врата появились в Новгороде в XV веке, но как именно — неизвестно. Вероятно, их заказчиком был епископ польского города Плоцка Александр, изображённый на вратах. Исследователи считают, что туда врата так и не доехали: их захватили литовцы. В нижней части левой створы врат есть «автопортреты» трёх мастеров-литейщиков: создателей врат Риквина и Вайсмута и местного мастера Авраама, собравшего и дополнившего врата в Новгороде.

Придел в честь Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи

Рака с мощами святителя Иоанна, архиепископа Новгородского у придела Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фото Н. Басмановой

Интересные факты:

Пожалуйста, поделитесь этим тестом, чтобы просмотреть свои результаты.

Святыни

Чудотворная икона Богородицы «Знамение» XII века. Пресвятая Дева изображена с молитвенно воздетыми руками, на её груди медальон с Младенцем Христом. По преданию, молитвы к Её чудотворному образу в 1170 году помогли новгородцам победить войско суздальского князя Андрея Боголюбского, которое было намного больше. С тех пор икона «Знамение» считается покровительницей Великого Новгорода. Святыня установлена в киоте справа перед главным иконостасом. Икона двусторонняя: на её обороте сохранилось изображение двух святых, предположительно апостола Петра и мученицы Наталии. По другой версии это Иоаким и Анна, родители Богородицы.

Икона «Богоматерь Тихвинская» XVI века находится в малом иконостасе придела Рождества Богородицы. Это — один из ранних списков известной чудотворной иконы. Доска иконы сделана из комеля — корневой части дерева, на котором, по преданию, явились Богородица и Николай Чудотворец. В 1617 году икона сопровождала посольство, заключавшее в Столбове мир со шведами.

В Софийском соборе покоятся мощи новгородских святых, среди которых Анна Новгородская, князья Владимир Ярославович, Мстислав Храбрый и брат Александра Невского Фёдор, святители Никита и Иоанн Новгородские.

Софийская звонница

Софийская звонница стоит у восточной стены Новгородского кремля, напротив алтарной части Софийского собора. Древние колокола были значительно меньше теперешних (около 15-30 килограмм) и не нуждались в отдельном сооружении для подвески. В Софийском соборе они висели в проёме над южным входом в храм.

В 1342 году для Софии отлили новый колокол, который был намного больше остальных. Для его подвески понадобилось отдельное сооружение, которое построили возле кремлевской стены. Фундамент сохранившегося здания звонницы был заложен в 1455 году после того, как старое вместе с частью стены обрушилось в реку. Его неоднократно перестраивали под новые колокола, которые становились все больше. Собор был одним из немногих храмов города, где работал постоянный штат звонарей. Так возникли династии звонарей и своя традиция звона. Сейчас из 18-ти исторических колоколов Софийского набора 12 находятся в Новгороде.

Великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, выросший на Новгородской земле, увековечил в своей музыке русский колокольный звон. В Первой сюите для двух фортепиано (часть III, «Слёзы») он передал, хотя и значительно переработав, мелодию средних колоколов старого Софийского звона, и это не единственное его произведение, вдохновлённое колоколами.

Поиски звучания исторического Софийского звона продолжаются. С 1991 года Софийская звонница используется по своему первоначальному назначению, сейчас в её штате трудятся три звонаря. В 2013 году большие колокола звонницы были подняты с постаментов, на которых они простояли почти шестьдесят лет после Великой Отечественной войны. На площадке под звонницей с помощью специальных сооружений подвешены и продолжают звучать три больших колокола – Праздничный, Воскресный и Вседневный благовестник.

Интересный факт: самый большой колокол Софийской звонницы — Праздничный, в 1659 отлил простой псковский кузнец Ермолай Васильев, который никогда не занимался этим ранее. Так получилось, что при литье Ермолай допустил много ошибок: плохо расплавленный металл низкого качества, грубая формовка, разная толщина стенок колокола и так далее. Но колокол звучит до сих пор, а вот его предшественников, отлитых именитыми мастерами, больше нет: один из них разбился, а второй повисел не больше пяти лет и был перелит Ермолаем Васильевым.

Во время антиколокольной кампании конца 1920-х – 1930-х годов оказалось, что Воскресный колокол Софийской звонницы (1839) перелит из безухого колокола, подаренного Иваном Грозным Софийскому собору в 1572 году, то есть является преемником уникального древнего колокола. Это и сохранило ему жизнь.

В декоре Вседневного благовестника Софийской звонницы (1677) навсегда остались следы тонкой работы по металлу его создателей, московских колокольников Василия, Якова и Фёдора Леонтьевых. На орнаменте, изображающем небесные силы, хорошо видны отпечатки пальцев мастеров.