где найти мозги которых у меня нету

Мужчина, который живёт без 90% мозга, озадачил учёных

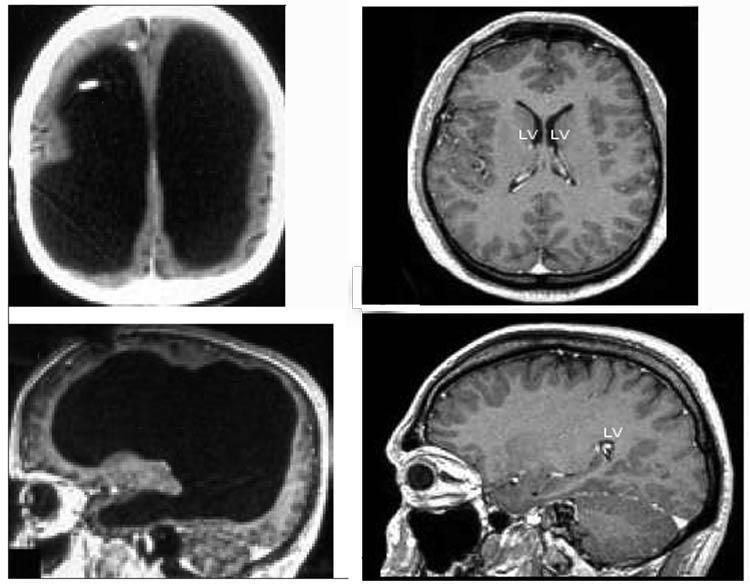

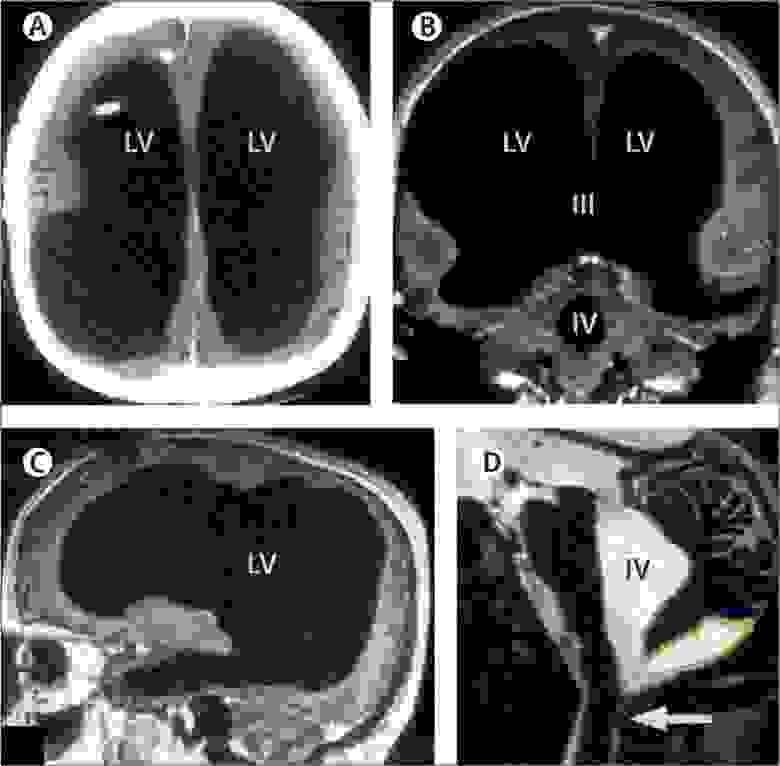

Магнитно-резонансная томограмма пациента с практически отсутствующим мозгом, но ведущим нормальную социальную жизнь. Фото: Feuillet et al./The Lancet

Французский мужчина, живущий относительно нормальной и здоровой жизнью, несмотря на отсутствие 90% мозга, заставляет учёных пересмотреть теории о биологической сущности сознания.

Несмотря на десятилетия исследований, специалисты до сих пор не могут объяснить феномен сознания — фундаментального способа, каким человек соотносится с миром. Нам известно, что это нечто формируется в головном мозге, на базе нейронов. Но каким образом сохраняется сознание, если отсутствует подавляющее большинство нейронов?

Впервые описанный в научном журнале Lancet клинический случай уже почти десять лет обсуждается в научном сообществе.

На момент поступления в клинику пациенту было 44 года, и до того момента он не делал томограммы и не знал, что у него практически отсутствует мозг. В научной статье не раскрывается личность пациента для сохранения конфиденциальности, но учёные объясняют, что большую часть своей жизни он прожил вполне нормально, даже не подозревая о своей особенности.

Сканирование мозга мужчине сделали практически случайно. Он пришёл в больницу с жалобой на слабость в левой ноге, но врач направил его на томограмму. Результаты МРТ показали, что череп мужчины практически полностью заполнен жидкостью. Остался только тонкий внешний слой с мозговым веществом, а внутренняя часть мозга практически отсутствует.

На иллюстрации слева показана томограмма мозга пациента, у которого большая часть черепа заполнена жидкостью. Для сравнения, на томограмме справа — череп обычного мозга без аномалий.

Учёные считают, что мозг пациента медленно уничтожался в течение 30 лет по мере накопления жидкости — процесс, известный как гидроцефалия (водянка головного мозга). Ему поставили такой диагноз ещё в подростковом возрасте и провели шунтирование для восстановления движения ликворной жидкости, но в 14 лет шунт убрали. С тех пор жидкость в черепе накапливалась, а мозг постепенно уничтожался.

Несмотря на это, мужчину не признали умственно отсталым. У него не очень высокий IQ 75, но это не мешало ему работать госслужащим, жениться и завести двоих детей.

Когда история необычного пациента была опубликована в научной прессе, она сразу привлекла внимание нейробиологов. Удивитильно, что человек с таким анамнезом вообще оставался в живых, а уж тем более находился в сознании, нормально жил и работал.

В то же время этот случай позволил проверить некоторые теории о человеческом сознании. В прошлом учёные предполагали, что сознание может быть связано с различными специфическими областями мозга, такими как клауструм (ограда) — тонкая (толщиной около 2 мм) нерегулярная пластинка, состоящая из серого вещества и расположенная под корой больших полушарий головного мозга в глубине белого вещества. Ещё одна группа исследователей из Принстонского университета выдвигала теорию, что сознание связано со зрительной корой. Но анамнез французского пациента ставит под большое сомнение обе эти теории.

«Любая теория сознания должна быть в состоянии объяснить, почему такой человек, у которого не хватает 90% нейронов, по-прежнему демонстрирует нормальное поведение», — говорит Аксель Клиреманс (Axel Cleeremans), когнитивный психолог из Брюссельского свободного университета (Бельгия). Учёный выступил с лекцией на 20-й международной конференции по научному изучению сознания в Буэнос-Айресе в июне 2016 года.

«Сознание — это неконцептуальная теория мозга о самом себе, полученная через опыт — через обучение, взаимодействие с самим собой, с миром и другими людьми», — говорит Аксель Клиреманс. В своей научной работе учёный объясняет, что наличие сознания означает, что человек не просто обладает информацией, но ещё и знает о том факте, что он обладает информацией. Другими словами, в отличие от термометра, который показывает температуру, сознательный человек одновременно и знает температуру, и заботится об этом знании. Клиреманс заявляет, что мозг непрерывно и бессознательно обучается заново описывать собственную активность самому себе, и эти отчёты «самодиагностики» формируют основу сознательного опыта.

Другими словами, в мозге вовсе нет конкретных регионов, где «живёт» сознание.

Свою теорию Аксель Клиреманс впервые опубликовал в 2011 году. Он называет её «положением о радикальной пластичности» мозга. Этот тезис вполне соотносится с последними научными исследованиями, которые показывают необычную пластичность взрослого мозга, способного восстанавливаться после травм, «перепрограммировать» отдельные участки на новые задачи, восстанавливать сознание и полную работоспособность.

Теория Клиреманса может объяснить случай с французским мужчиной, который сохраняет сознание в отсутствие 90% нейронов. По мнению учёного, даже в этом крохотном мозге оставшиеся нейроны продолжают описывать собственную активность, так что человек отдаёт отчёт своим действиям и сохраняет сознание.

Наши знания о работе мозга увеличиваются с каждым годом. Несмотря на принцип «Ни одна система не может создать систему сложнее себя самой», мы постепенно изучаем работу центральной нервной системы и учимся воспроизводить её функции. Например, буквально несколько дней назад опубликована научная работа с описанием, как слепой мыши частично восстановили зрение с помощью наращивания ганглионарных (нервных) клеток сетчатки глаза — части нервной системы между мозгом и глазом.

В этой области происходит всё новые открытия. Правда, иногда появляеся странное чувство, что чем больше мы узнаём о работе мозга, тем более сложным кажется его устройство.

8 способов развивать мозги

1. Снизьте градус напряжения

Стресс — главный убийца ваших умственных способностей. Так что снизьте градус напряжения. Если вы на чем-то забуксовали или зашли в тупик, просто глубоко вздохните, скажите себе: «Вспомню позже», — и идите дальше. Вернитесь к этой проблеме позже. Зачастую этого хватит, чтобы заставить нейроны взаимодействовать нужным образом и привести вас к желаемому результату.

2. Тренируйте память

Две важные тенденции работы мозга: первая — в отсутствие четкой системы мозг способен справляться максимум с 5–7 единицами информации одновременно. Вторая — если вам нужно запомнить ряд данных, мозг обычно эффективно фиксирует информацию в начале и конце, а в середине возникают трудности.

Поэтому самый простой принцип запоминания — разделение на части. Вы автоматически улучшите способность мозга воспроизводить хранящуюся в нем информацию, если будете разделять ее на «удобоваримые» кусочки.

3. Используйте образы

Язык вашей памяти (и всех остальных функций мозга) — образы. Еще одна полезная черта — сильная склонность и способность мозга их видеть. Чем лучше вам удается представить себе информацию образно, тем легче ее вспомнить. Поэтому используйте образы! Визуализация — полезная штука.

4. Два способа читать быстрее

Первый — «палец-указка». Суть в том, что при чтении вы ведете пальцем вертикально по странице вниз с постоянной скоростью — немного быстрее темпа, в котором способны двигаться ваши глаза. Нужно соблюдать постоянный темп, не останавливаясь и не возвращая палец вверх.

Второй — метод карточки-разделителя. Вам понадобится карточка или чистый лист бумаги, сложенный вдвое. Возьмите ее и положите над строкой, которую читаете. Да, именно так — над строкой. Этот метод сразу же повышает скорость и внимательность у 90% людей, потому что исключает возможность регрессии (возвращения к прочитанному), и ваш мозг это понимает. По мере чтения просто перемещайте карточку по странице вниз в равномерном темпе. В идеале карточка не должна останавливаться, и, конечно, ее нельзя передвигать вверх.

5. Первое правило рекордсменов

Ставьте конкретные цели! Большинство людей не получают от жизни того, чего хотят, потому что не знают толком, чего хотят. Будьте умнее.

Ваше подсознание обязательно на чем-то сосредоточится. Мы не можем преодолеть эту его склонность, но нам под силу выбрать ее объект. Если же мы не даем подсознанию ничего подходящего, оно находит нечто негативное; это еще одна особенность нашего ума. Затем оно начинает активно стремиться к той картине, на которой сосредоточилось, не задавая вопросов, как самонаводящаяся ракета. Осознанно предложив разуму четкую и положительную картину, вы направляете ракету к желаемой цели, а не к тому, что она найдет сама.

6. Играйте!

Игра «Градусник». Разберите цели подробно, а потом берите промежуточные и конечные и превращайте их в отметки на градуснике, от нуля внизу до конечной желаемой цифры наверху. Суть игры — поднять ртуть в градуснике как можно быстрее. Звучит глупо? Но работает! Ваше мощное, ориентированное на изображения, подсознание правильно понимает задачу «поднять ртуть в градуснике», и это увлекательно.

7. Увеличивайте путем вычитания

Самая непродуктивная трата времени — идеально делать то, что вообще не нужно. Поэтому прямо сейчас составьте список действий, от которых нужно отказаться. Он не менее важен, чем список нужных дел. Что «пустите под нож»? Соцсети? Долгий утренний сон? Работу без четких целей?

8. Растите над собой

Вы либо растете, либо умираете; третьего не дано. Нет такого понятия, как неподвижность: вы либо продвигаетесь вперед, либо отстаете. В постоянно расширяющейся Вселенной, в мире, где темп жизни ускоряется, вы не можете топтаться на месте. Если вы не увеличиваете свои показатели — вы деградируете.

Помните — инвестиции в себя приносят неоценимые дивиденды. Не сворачивайте с пути. В конечном итоге вы сами выбираете, как использовать свой мозг. Будьте готовы учить и осваивать новое и непривычное.

Для комплексного развития своего мышления — пройдите курс «Когнитивистика».

Нет мозгов

Жизнь после армии. Часть 14. Заключительная.

В это время Ринат и Ильдар (учредители по просьбе которых я готовил презентацию для китайцев) пригласили меня на разговор. Я как раз был в Казани и решил навестить их офис. Встреча была в ключе – приходи обратно к нам работать. По сути я был не занят (китайцы врали в лицо о солидных перспективах) и принял их приглашение о работе. Долго торговались, обсуждали оклад, дотации и бонусы. Пришли к таким условиям: оклад 30 000 на руки, служебный автомобиль, 150 литров топлива в месяц по Татарстану (остальное по чекам возмещается), сотовая связь без лимита, и 10% от чистой прибыли с каждой продажи в которой я принимал участие. В мои обязанности входило развитие субдилерской сети в регионах и распродажа остатков склада в Казани. Директором мне был назначен Сергей – незнакомый мне до селе мужик лет 35-40. Нормальным оказался человеком, но каким-то уж очень инфантильным и не инициативным. Я понял, что директором он числиться номинально, а по факту все ключевые решения принимают Ринат и Ильдар. Серега же был просто продавцом и подписантом всяких бумажек. Не хочу осуждать его работу, но по факту для развития компании он ничего не делал. В этом были и свои плюсы: я мог преподносить информацию в нужном мне ключе Ринату и Ильдару и делать все по своему усмотрению. Так я стал реализовывать свои амбиции и планы.

В первую половину года я смог продать часть склада и получить небольшую премию к новому году. А уже в январе нам с Серегой удалось пропихнуть несколько китайских башенных кранов в одну крупную строительную компанию. Премия была распилена справедливо, и даже оставались деньги для развития, но наши учредители решили все иначе. Они решили поиграть на курсе валют начала 2015 года, вкачали в нее практически все наши запасы и благополучно подвесили эти деньги в неизвестность. К середине февраля мы остались без средств к существованию и с любопытством наблюдали за ростом и падением валюты.

Я решил провести разведку боем, обзвонил ближайшие регионы на предмет встреч и отправился в командировку в центральную часть России по маршруту Татарстан, Саранск, Пенза, Липецк, Тамбов, Татарстан. Поездку я приурочил к ежегодному фолк-рок фестивалю Наследие и потому взял с собой жену. Нам обоим нравится хорошая музыка, хотелось хоть раз навестить друга Леху (Тамбовского Фолка) Павлова лидера группы Сколот и совместить приятное с полезным. На мою удачу, я попал в горящую сделку одной дорожно-строительной компании. Им срочно требовалась снегоуборочная техника, несколько фронтальных погрузчиков и мини-погрузчик. Я буквально налету получил данные, подготовил предложение, и получив одобрение по возвращению в Казань подписал контракт. Невероятная удача в период кризиса… Эмоции зашкаливали. Эта сделка спасла компанию от гибели еще на некоторое время.

Китайцы из Чангши заглохли окончательно. Никаких движений от них не было. На одном из совещаний и учредителями было принято решение искать других поставщиков. Мне удалось еще в ноябре 2014 года посетить выставку в Шанхае Чайна-баума и присмотреться к новым направлениям. На той же выставке я познакомился с Эмином из огромной частной компании, которая так же производила спецтехнику и уже активно входила в Россию. В апреле 2015 года, Эмин приехал в Казнь по моему приглашению, а уже в июне мы подписали дилерское соглашение и закупили пробную партию техники на склад. Заказ пришлось оплачивать долларами, которые прикупили Ильдар и Ринат, а соответственно цена была значительно выше рыночной. Учредители ни в какую не хотели снижать цену и терять прибыль, даже ценой своей ошибки.

Время шло, продаж все не было. Еженедельно нас трясли и требовали показать хоть какие-то результаты. Никто из нашего руководства не хотел вникать в проблемы рынка, признавать свои ошибки (неудачного вклада в валюту), а уж тем более решать оперативные вопросы. И наконец настал тот день, когда пришел полный звездец. Постепенно Сергей перестал приезжать на работу и вообще самоустранился от обязанностей директора, а учредителям он пел о том, что ездит лично по клиентам и пытается хоть что-то продать. Учредители объявили о том, что у них кончаются деньги, и зарплату они платить нам не могут – мы должны прокормить себя сами. Так же перестали оплачивать бензин и сотовую связь, командировки и прочее, прочее, прочее…

Наконец в октябре 2015 года нас всех собрали в конференц-зале и сказали: мы нашу компанию замораживаем, всем придется написать заявления по собственному (чтобы не платить налоги), в штате останется только директор на половину ставки. Так рухнула последняя надежда. Я продолжал приезжать на работу в надежде хоть что-то продать, кое-что удавалось сделать и слегка подработать, но все это было не то. В ноябре я начал новый поиск работы. Искал долго и мучительно, так как на рынке труда был тоже кризис, и все компании хотели себе высококлассных специалистов за три копейки. Я прошел больше 30 собеседований, но как-то все не складывалось.

Не хочу описывать весь этот процесс. Скажу только то, что все было не зря. В январе я поступил на работу в компанию, не связанную с продажей спецтехники. Два с половиной месяца я обучался новому делу, и понял, что это не мое. Решил не мучить ни себя, ни работодателя и 1 апреля сего года ушел. Обновил резюме, освежил свои знания в сфере поиска работы и в первую же неделю нашел то, что было мне нужно. Сейчас я уже вторую неделю работаю в сфере продаж спецтехники аграрного направления и мне это нравится. Условия работы замечательные.

1. оклад – 45 000 на испытательный срок, 60 000 – после испытательного

2. Служебный автомобиль

6. После испытательного срока есть возможность стать начальником отдела продаж

7. Не плохой % от продаж

Скажу честно, это последняя часть по моему сегменту работы и серии «Жизнь после армии». Я, наверное, очень кратко описал многие ключевые моменты своей жизни, многое не упомянул, многое просто упустил. Так или иначе я к этому возвращаться пока не хочу. Получилось так, как получилось. Спасибо, что вы были со мной все это время и выслушали меня. Я же обещаю не прекращать свою писанину и в дальнейшем продолжать вас радовать повествованием своей жизни. Скорее всего буду писать в режиме дневника. Так же хочу описать отдельных персонажей своей жизни, и привести несколько историй с их участием.

Где взять «мозги»?

Обычно, мозги берут на рынке/в магазине.

Тип магазина зависит от типа мозгов. Если мозги животного, то на точка продажи должна быть продуктовая.

Если мозги «железные» (на что намекает категория вопроса), то магазин должен быть около компьютерный.

Если мозги свои, типа «расширение», то увы. Кроме того, что вам дано природой, вам недоступно. Эти мозги придется тренировать и накачивать, как мышцы, загружая их определенной работой.

Я думаю, в книгах, в общении с умными людьми

Купить в продуктовом магазине (шучу) читайте больше книг, статей в интернете познавательных. Если сами не приложите усилия не кто вам с этим не поможет. В этом плане всё зависит только от вас.

самое верное это в саморазвитии.Читание полезных и интересных книг и статей.общение в подобающем кругу.интелектуальны е игры.все зависит от самог8о человека и его желаний

Вот только встречный вопрос-А зачем они вам? Ведь с ними вроде как мороки только добавляется,а без них можно без проблем.

Взять мозги- это иногда подготовиться к выбору правильного решения в стрессовой или неординарной ситуации,а вот чтобы подготовиться к этому выбору надо изначально побывать в таких стрессовых неординарных ситуациях.Вышли из ситуации,то в чем-то поумнели,не вышли- се ля ви.

Мой брат делал эти долги аж три раза, но два раз выкрутился(половина денег отдали родители, а остальное, упорно работая, сам отдал). Во второй раз тоже самое было, что и с первым случаем. А вот уже в третий раз, он отдает уже сам, тоже работая. Хочу сказать, что нужно только работать, другого выхода нет! И самое главное никогда больше не берите в долг деньги и прочее

Часто то, что кажется нам принятием решения— это сиюминутное желание, без понимания всех его последствий. Поэтому я всегда сначала посоветуюсь с теми, кто для меня авторитет, кого я уважаю, потом еще подумаю. Семь раз отмерь,а один раз отрежь. Кто говорит, что легко принимает решения, тот находится в иллюзии, что он их принимает.

Игра на нервах: как музыка действует на мозг

В издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга нейробиолога Дэниела Левитина «На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком». В молодости Левитин играл в рок-группе и работал звукорежиссером. Одновременно он увлекся проблемами восприятия звука, начал посещать лекции в Стэнфорде и в результате стал нейробиологом. Его книга — плод многолетних исследований музыки с точки зрения когнитивной нейронауки. Публикуем фрагмент из главы, посвященной тому, как человеческий мозг запоминает и классифицирует мелодии.

Одно из моих самых ранних воспоминаний, связанных с музыкой, — как я в три года лежу на полу под семейным роялем, на котором играет мама. Я устроился на пушистом зеленом шерстяном ковре, надо мной рояль, и вижу я только, как мамины ноги нажимают на педали, а звук полностью поглощает меня! Он повсюду, он ощущается вибрацией в полу и у меня в теле, низкие ноты — справа, а высокие — слева. Громкие, плотные аккорды Бетховена, вихрь танцевальных акробатических нот Шопена, строгие, почти милитаристские ритмы Шумана, немца, соотечественника моей матери. В этих — самых первых — воспоминаниях о музыке я в трансе, и ощущения от звуков уносят меня туда, где я никогда не был. И мне кажется, что, пока играет музыка, время останавливается.

Чем воспоминания о музыке отличаются от других? Почему она может пробудить перед нашим внутренним взором образы, которые казались навсегда забытыми и утраченными? Как ожидания приводят к переживанию эмоций? И как мы узнаем песни, которые уже слышали?

Распознавание мелодий включает ряд сложных нейронных вычислений, задействующих память. Для этого мозгу необходимо игнорировать определенные особенности звука и сосредотачиваться только на тех его характеристиках, которые не меняются от одного прослушивания к другому, и таким образом извлекать инвариантные, то есть неизменные, свойства песни. Другими словами, вычислительная система мозга должна быть способна отделить свойства песни, которые остаются постоянными при каждом прослушивании, от тех, которые составляют одну конкретную вариацию, и от тех, которые характерны для данного конкретного исполнения. Если бы мозг этого не делал каждый раз, когда мы слушаем композицию с другим уровнем громкости, мы бы постоянно воспринимали ее как новую! А ведь громкость — не единственный меняющийся параметр, не влияющий на индивидуальность песни. Инструментовку, темп и абсолютную высоту звука можно считать несущественными с точки зрения восприятия мелодии. Их изменения также приходится игнорировать в процессе извлечения признаков, существенных для распознавания песни.

Способность извлекать мелодию сильно усложняет нейронную систему, необходимую для обработки музыки. Отделение инвариантных свойств от переменных — огромная вычислительная задача. В конце 1990-х я работал в интернет-компании, которая разрабатывала программное обеспечение для идентификации MP3-файлов. У многих людей на компьютерах хранятся аудиофайлы, но некоторые из них либо названы неправильно, либо вообще никак не названы. Никто не хочет вручную исправлять ошибки вроде «Этлон Джон» вместо «Элтон Джон» или название песни Элвиса Костелло с «My Aim Is True» («У меня верная цель») — на самом деле это только строчка из припева — на «Alison» («Элисон»).

Как оказалось, автоматически дать файлам верные названия относительно просто. У каждой песни есть уникальный цифровой «отпечаток», и нам остается только эффективно настроить поиск по базе данных из полумиллиона песен, чтобы идентифицировать каждую. Специалисты по компьютерным наукам называют это «таблицей поиска». Примерно так же мы искали бы свой номер социального страхования в базе данных по имени и дате рождения: мы полагаем, что с этими данными может быть связан только один номер. Каждая песня ассоциируется с определенной последовательностью цифровых значений, которые составляют общее звучание ее конкретного исполнения. На первый взгляд, программа работает просто волшебно. Чего она не умеет, так это находить в базе другие варианты исполнения той же песни. У меня на жестком диске может лежать восемь версий «Mr. Sandman» («Мистер Сэндмен»), но если в программе забита только версия в исполнении Чета Аткинса, то она найдет лишь точно такой же трек, а другие варианты (например, в исполнении Джима Кампилонго или The Chordettes) — нет. Это происходит потому, что поток чисел, который представляет собой MP3-файл, не содержит ничего, что можно было бы легко перевести в мелодию, ритм или громкость, и мы пока не знаем, как выполнить такой перевод. Для этого нашей программе нужно уметь определять константы в мелодических и ритмических интервалах, игнорируя то, что разнится в разном исполнении. Мозг выполняет эту задачу с легкостью, а компьютера, который смог бы хоть как-то приблизиться к ее решению, пока никто не изобрел.

Такое различие в способностях человека или компьютера связано с тем, как устроена и функционирует память у людей. Недавние эксперименты с запоминанием музыки дали нам ключ к пониманию истины. На протяжении последних ста лет теоретики вели ожесточенные споры о том, является память человека и животных относительной или абсолютной. Сторонники теории относительной памяти утверждают, что в нашей голове хранится информация о связях между объектами и идеями, но не обязательно сведения о них самих. Эту точку зрения также называют конструктивистской, поскольку она подразумевает, что, когда нам не хватает деталей сенсорного восприятия, мы сами конструируем представление о реальности из этих связей (и многие пробелы заполняем по ходу дела). Конструктивисты считают, что функция памяти состоит в том, чтобы игнорировать несущественные детали, сохраняя суть. Противоположная точка зрения называется теорией регистрации. Ее сторонники утверждают, что память подобна магнитофону или цифровой видеокамере и сохраняет большую часть того, что мы переживаем, почти с идеальной точностью.

Музыка играет в этой дискуссии важную роль, потому что, как отмечали психологи-гештальтисты более ста лет назад, мелодия определяется относительной высотой звука (что подтверждает конструктивистскую теорию) и при этом состоит из звуков абсолютной высоты (что подтверждает теорию регистрации, но только при условии, что они закодированы в памяти).

Накопилось много свидетельств, подтверждающих и ту и другую точку зрения. В пользу конструктивистов говорят исследования, в которых испытуемые слушают речь (задействуя слуховую память) или читают текст (используя зрительную память), а затем рассказывают, что они услышали или прочитали. Раз за разом людям не очень хорошо удается воспроизвести текст дословно. Они запоминают общее содержание, но не конкретные формулировки.

Некоторые эксперименты также указывают на гибкость памяти. Кажущиеся незначительными вмешательства могут сильно повлиять на точность воспроизведения событий. Важную серию исследований провела Элизабет Лофтус из Вашингтонского университета, которая интересовалась точностью показаний свидетелей в зале суда. Испытуемым демонстрировали видеозаписи и задавали наводящие вопросы о том, что они увидели. В ролике две машины задевают друг друга, но не сильно. У одной группы людей спрашивали: «С какой скоростью ехали машины, когда задели друг друга?» — а для второй вопрос звучал так: «С какой скоростью ехали машины, когда врезались друг в друга?» Стоило заменить всего одно слово — и оценки в первой и второй группах уже резко различались. Затем Лофтус снова приглашала испытуемых, например через неделю, и спрашивала: «Как много разбитых стекол вы видели?» (на самом деле — ни одного). Испытуемые, которым задавали вопрос со словом «врезались», с большей вероятностью отвечали, что помнят осколки. Их воспоминания о том, что они видели в действительности, достраивались на основе простого вопроса, заданного неделей раньше.

Подобные открытия привели исследователей к заключению, что память не особенно точна и что она строится из разрозненных фрагментов, которые сами по себе могут быть неточными. Вспоминание (как, вероятно, и хранение информации в памяти) происходит в процессе, подобном перцептивному завершению или заполнению пробелов. Вы когда-нибудь пересказывали за завтраком сон, который видели ночью? Обычно воспоминания о сновидении состоят из разрозненных образных фрагментов, переходы между которыми не всегда ясны. Когда мы пересказываем сон, то начинаем замечать эти пробелы, и нам не остается ничего, кроме как заполнять их по ходу повествования. «Я стою на верхней ступеньке приставной лестницы и слушаю концерт Сибелиуса, а с неба начинают сыпаться конфетки „Пец“…» — говорите вы.

Но на следующей картинке вы уже на полпути вниз. Вы естественно и автоматически восполняете недостающую информацию при пересказе сновидения: «Я хочу спастись от конфетного дождя и начинаю спускаться по лестнице туда, где, как я знаю, находится укрытие…» На самом деле за нас говорит левое полушарие (и, вероятно, область, называемая орбитофронтальной корой, расположенная за левым виском). Когда мы выдумываем что-то, этим почти всегда занимается левое полушарие мозга. Оно сочиняет истории, основанные на получаемой им ограниченной информации. Обычно ему удается придерживаться верной последовательности событий, однако оно пойдет на многое ради связности рассказа. Это явление обнаружил Майкл Газзанига при работе с пациентами, пережившими комиссуротомию — им хирургическим путем разделили два полушария мозга для облегчения трудноизлечимой эпилепсии. Большая часть входных и выходных связей мозга контралатеральна. Левое полушарие управляет движениями правой половины тела и обрабатывает информацию, поступившую из правого глаза. Левому полушарию пациента показывали изображение куриной лапы, а правому — дом, занесенный снегом (через правый и левый глаза соответственно). Между глазами устанавливали барьер так, чтобы каждый видел только одну картинку. Затем пациенту предлагалось выбрать из множества изображений то, которое наиболее тесно связано с каждым из двух предметов. Пациент указывал левым полушарием (то есть правой рукой) на курицу, а правым — на лопату. Пока все было предсказуемо: курица — к куриной лапке, а лопата — к заснеженному дому. Но когда Газзанига убирал барьер и спрашивал пациента, почему тот выбрал именно лопату, его левое полушарие видело и курицу, и лопату одновременно и выдавало историю, связывающую эти две картинки. «Лопата нужна для того, чтобы почистить курятник», — отвечал пациент, не сознавая, что видел заснеженный дом (своим невербальным правым полушарием), и выдумывая объяснение по ходу рассказа. Вот и еще одно доказательство в пользу точки зрения конструктивистов.

Читайте также

В Массачусетском технологическом институте в начале 1960-х годов Бенджамин Уайт продолжил дело гештальтистов, которые задавались вопросом, почему песня остается узнаваемой, несмотря на транспозицию и смену ритма. Уайт систематически искажал такие известные песни, как «Deck the Halls» («Зал украсьте») и «Michael, Row Your Boat Ashore» («Майкл, греби к берегу»). В некоторых случаях он изменял высоту всех звуков, а иногда и расстояния между ними по высоте так, чтобы сохранить музыкальный контур, но при этом уменьшить или увеличить интервал. Уайт воспроизводил мелодии задом наперед и менял ритм. Однако почти при любых искажениях испытуемые узнавали мелодию слишком часто, чтобы это можно было считать совпадением.

Уайт продемонстрировал, что большинство слушателей распознают транспонированную мелодию почти сразу и безошибочно. И все виды искажений оригинальной мелодии они тоже распознавали. Конструктивистская интерпретация этого явления состоит в том, что мозг извлекает некоторую обобщенную, инвариантную информацию о песнях и хранит ее в памяти. Если бы теория регистрации была верна, считают конструктивисты, то нам приходилось бы заново выполнять вычисления каждый раз, когда мы слышим песню в другой тональности, чтобы мозг сравнил текущую версию с единственным хранящимся у нас в памяти «верным» исполнением. Но память, похоже, содержит абстрактное обобщение, пригодное для последующего использования.

Теория регистрации следует старой идее моих любимых исследователей, психологов-гештальтистов, о том, что каждое переживание оставляет в мозге свой след или осадок. Эти ученые утверждали, что переживания хранятся в виде отпечатков, которые вновь активизируются, когда мы извлекаем из памяти определенные эпизоды. Такую теорию подтверждает множество экспериментальных данных. Роджер Шепард демонстрировал испытуемым сотни фотографий, каждая из которых была на экране всего несколько секунд. Неделю спустя он снова приглашал испытуемых в лабораторию и показывал им пару фотографий, одну из которых они уже видели, а вторую — нет. Во многих случаях «новые» фотографии лишь слегка отличались от старых, например углом наклона паруса на лодке или размером дерева на заднем плане. Испытуемые вспоминали, какую именно из двух фотографий видели на прошлой неделе, с поразительной точностью.