генерал павлов командующий западным фронтом мифы и правда

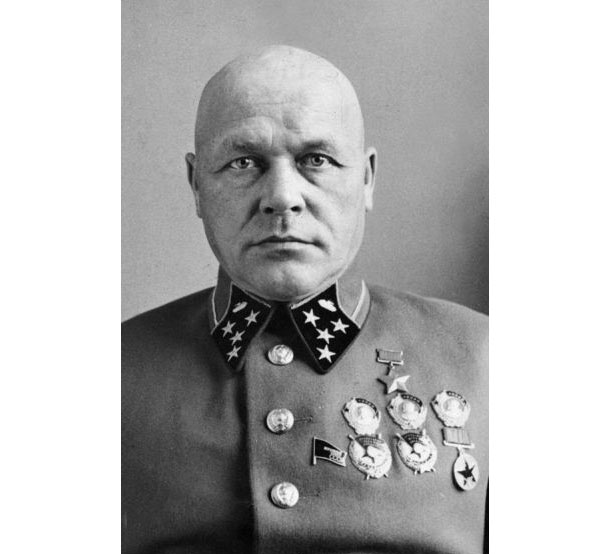

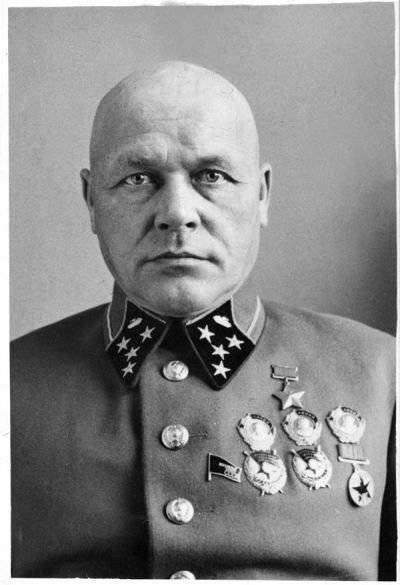

Генерал Павлов как ответивший за всех

События развивались стремительно, и уже 4 июля по дороге в Гомель, где к тому времени размещался штаб Западного фронта, был арестован командующий Западным фронтом генерал армии Д.Павлов. Процедуру ареста контролировал лично начальник Главного управления политической пропаганды РККА армейский комиссар 1 ранга Мехлис, по совместительству назначенный членом военного совета фронта. Ему же было поручено определить круг лиц из командного состава фронта, которые вместе с бывшим командующим должны были предстать перед судом. В результате, кроме Павлова, были арестованы начальник штаба фронта генерал-майор В.Е. Климовских, начальник связи генерал-майор А.Т. Григорьев, командующий 4-й армией генерал-майор А.А. Коробков и ряд других военачальников. Все они были отстранены от своих должностей, а затем преданы суду военной коллегии Верховного суда СССР и расстреляны.

До сих пор не ясна и противоречива характеристика военноначальника, которому Сталин доверил в то время один из важнейших военных округов страны? Округ, который являлся вторым по численности войск, а по важности стратегического направления, пожалуй, даже первым, кто такой генерал Павлов? Что мы знаем об этой личности, кроме того, что он не справился со своими обязанностями командующего, что потерял управление войсками. В результате РККА потерпела небывалое тяжелейшее поражение. Всего за 17 дней из 625 тыс. человек бойцов и командиров, Западный фронт потерял около 420 тысяч личного состава! В итоге Павлов попал под скорый суд и расстрел.

Кто он, Дмитрий Григорьевич Павлов? Изучая его биографию, видно, что в ней нет ничего особо выдающегося, обыкновенная биография, как и у всех военноначальников того времени. Родился в семье крестьянина, в Первую мировую войну добровольцем ушёл на фронт. В царской армии дослужился до старшего унтер-офицера. Был ранен в 1916 году и взят в плен, освобождён после окончания войны. С 1919 года в Красной Армии, в Гражданскую войну с 1918 по 1920 год был командиром взвода, эскадрона, помощником командира полка. Вступил в ВКП (б) в 1919 году. Такая же биография у Жукова, Конева, Рокоссовского.

Часть исследователей вменяют Павлову безграмотность и недостаток военного образования. Однако из биографии видно, что он окончил 24-ю Омскую пехотную школу имени Коминтерна, Военную академию им. М. В. Фрунзе и академические курсы при Военно-технической академии, так что для командира тех времен образование вполне достаточное. У Жукова, к примеру, не было даже академического образования, однако это не помешало ему руководить Генеральным штабом РККА.

Интересный факт из биографии Д.Павлова. С ноября 1937 по июнь 1940г. он возглавлял Автобронетанковое управление РККА, и за это очень короткое время Дмитрий Григорьевич показал себя довольно неплохим теоретиком применения танковых войск и танков на поле боя. Это он первым заявил о необходимости коренного пересмотра танкового вооружения, Павлов предложил, танки сопровождения пехоты, к которым в то время относился Т-26 оставить пехоте, а Т-28 и Т-35 вооружить 76-мм пушкой, кроме того, на смену этим двум танкам, он предложил разработать новый тяжелый танк прорыва. Основной танк Красной Армии Т-34 создавался также по заданию и требованию тогдашнего начальника АБТВ РККА комкора Д. Павлова.

Как видно из этих примеров, Сталин, назначая Д.Павлова на должность командующего одним из основных военных округов страны, по всей видимости, учитывал, что тот представлял из себя достаточно грамотного военноначальника, мыслящего стратегически. А вот что касается наличия боевого опыта и особенно опыта руководства крупными объединениями, то, здесь, судя по всему было действительно наиболее уязвимое место в личной подготовленности Д.Павлова как командующего. Но вот явилось ли оно решающим, в той дальнейшей трагедии Павлова как генерала армии, командующего Западным особым округом, вопрос не раскрыт до сих пор. Мало у кого из тогдашних советских генералов был такой опыт, очень мало, на ум приходит только разве что фамилия Шапошникова, и то, что он чистый генштабист, а не командир.

А где в то время Сталину было найти командующих с генштабовским образованием, опытом командования армиями и фронтами, так что Д.Павлов был военноначальником своего времени и не он один виновен в том, что враг выбрал направление своего главного удара именно на направлении расположения Западного особого округа, которым командовал в то время именно он.

В связи с этим сразу возникают следующие вопросы. Где тогда был Генеральный штаб РККА, который отвечал за стратегическое развертывание войск, в руках которого была вся развединформация? Почему командующему округом не дали своевременно указание на отвод войск из района Бреста? Где был Наркомат обороны? И этих вопросов, где и почему множество, четких, конкретных ответов на них нет.

Есть и такие исследователи, которые утверждают, опираясь на перечень определенных фактов, даже о предательстве некоторой части генералитета и командиров иного уровня накануне войны и особенно в ее первые дни. Так, например, ими приводятся факты якобы злоумышленного отвода воинских частей от границы прямо в первые же минуты войны, в результате чего и без того малочисленные и слабо вооруженные подразделения пограничников оставались один на один с во сто крат превосходившим их врагом. В результате, ни одна из 435 пограничных застав на западных границах, в отличие от войск РККА, без приказа так и не отошла, многие пограничники погибли в бою, до конца выполняя свой воинский долг.

Сталин, дав указание о переквалификации преступления командования Западного фронта на другие статьи УК, тем самым, дал понять генералитету, что устраивать глобальные силовые разборки с ним, тем более наподобие 1937 г., он не намерен, но при необходимости спокойно может обойтись и без знаменитой 58-й статьи.

31 июля 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла определение, которым приговор от 22 июля 1941 года был отменён по вновь открывшимся обстоятельствам и дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Дмитрий Павлов был посмертно восстановлен в воинском звании.

Вопрос, кто несет главную ответственность за поражения июня 1941 года, так до сих пор и остается открытым.

За что Сталин казнил Героя Советского Союза генерала Павлова

4 июля 1941 года по приказу Сталина был арестован командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Павлов. В один миг участник войны в Испании, Герой Советского Союза и один из самых перспективных советских военачальников оказался в опале и был брошен в Лефортово. К этому времени Павлову было 43 года, половину жизни он отдал армии. «За что?» — вот главный вопрос, который он и его сослуживцы наверняка задавали себе.

От Первой мировой до Испании

Он родился в крестьянской семье под Костромой на исходе XIX века — в 1897 году. Рос смышлёным пареньком, окончил школу, затем — училище и смог экстерном сдать экзамены за несколько классов гимназии. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Павлов пошёл добровольцем на фронт — драться с немцами. Воевал в пехоте, в кавалерии, дослужился до унтер-офицера, в 1916 году попал в плен и только через три года возвратился домой, тут же вернувшись к привычному ратному труду — вступил в РККА. Служил рядовым, но его быстро заметили и отправили учиться на офицерские курсы в Кострому, а потом — в пехотную школу в Омске. Уже в 1920 году он стал командиром взвода, через два года — командиром полка.

После восстановления мира на Дальнем Востоке Павлов получил назначение в Белоруссию и после переподготовки возглавил 6-й механизированный полк в Гомеле. В 1934 году его перевели в Бобруйск командиром 4-й механизированной бригады. Танкисты бригады Павлова быстро стали лучшими в РККА: на больших манёврах 1936 года в Киеве они показали прекрасные результаты. За отличную боевую подготовку Дмитрия Павлова наградили орденом.

Но широко известным среди военных Дмитрий Павлов стал после командировки в Испанию, где шла гражданская война между республиканцами и поднявшим фашистский мятеж генералом Франко. Под псевдонимом Пабло он почти год командовал танковой бригадой и отличился во время сражений под Махадаондой и Гвадалахарой. За выполнение боевых задач ему присвоили звание Героя Советского Союза. Вообще, Испания сыграла особую роль в его жизни — он благополучно «проскочил» эпоху «большой чистки» и вернулся в страну, когда СССР крайне нуждался в талантливых командирах.

Вернувшись из Испании, Павлов продолжил восхождение по карьерной лестнице: стал начальником Автобронетанкового управления. А за год до начала войны с Гитлером Сталин назначил генерал-полковника бронетанковых войск Павлова командовать Особым военным округом в Белоруссии. В обороне страны это было самое важное направление — СССР готовился к нападению Германии, и территории округа отводилось особое значение — здесь строили дополнительные укрепления и сосредотачивали лучшие силы. То, что именно этого человека назначили на важный пост, говорило о том, что Сталин доверял генералу и считал, что тот справится с огромной ответственностью, которую на него возложили. Тут надо сказать, что Сталин рисковал, делая такое назначение. До 1940 года Дмитрий Павлов никогда не командовал ни корпусом, ни дивизией. Самое крупное соединение, которое он возглавлял, было танковой бригадой (от 49 до 53 танков. — Прим. авт.).

Воодушевлённый Павлов приступил к обучению частей округа и подготовке личного состава. Конечно, он уделял особое внимание «любимым» бронетанковым войскам. Как вспоминал Хрущёв, «Павлов буквально летал на своих танках по болотам». Генерал разрабатывал новую стратегию и тактику боя, писал докладные записки руководству, убеждал, что танк Т-26 следует усиливать пехотой, на Т-28 надо поставить более мощные пушки, Т-35 нуждается в другом орудии.

Понимая, что грядущая война будет войной техники, он настаивал на том, чтобы в СССР как можно быстрее было освоено производство мощных и маневренных танков. К сожалению, производство таких танков было налажено только во время войны — ими стали легендарные Т-34.

К началу войны Павлов был уже генералом армии. За день до нападения Германии его округ был преобразован в Западный особый — в него кроме Белорусской ССР вошла ещё и Смоленская область. Не самое лучшее время для реорганизации. К тому же Западный округ оказался под ударами самых отборных частей гитлеровских армий группы «Центр». Советские войска стояли насмерть, но маневренность врага и мощь первых ударов вермахта показали слабые стороны РККА и командования. Войска Западного округа терпели поражения, фашисты стремительно продвигались к столице Белоруссии — Минску.

Остановить их не получилось — Павлову не хватало опыта. Он совершал ошибку за ошибкой — бросал на танковые колонны врага бомбардировщики, забывая о прикрытии, терял самолёты и войска.

Вакханалия любви: Почему в раннем СССР не могли решить вопрос с проститутками и какие из них были востребованы

Маршал Георгий Жуков в мемуарах позже писал, что за полгода до начала войны высшее командование проводило учения — игру на картах, в которой была схожая легенда — отражение нападения Германии на СССР. Жуков писал, что Павлов уже тогда проявил себя неподготовленным к масштабным боевым действия — его приказы были непоследовательны и непонятны. Штабную игру он проиграл и многие промахи буквально повторил в июне 1941 года. Однако генерала защищал другой свидетель событий — генерал-майор Семёнов, начальник оперативного отдела штаба Западного фронта, который писал: «Я лично от начала и до конца был непосредственным участником событий. Со всей ответственностью могу сказать, что ни паники, ни растерянности со стороны Павлова и его заместителей не было. Всё, что можно было сделать в тех тяжёлых условиях, делалось, но было поздно, мы расплатились за упущенное время и за то, что были успокоены и верили, вернее — нас заставляли верить, что немцы — наши чуть ли не друзья».

Поэтому не успели фашисты занять столицу Белоруссии, как Сталин вызвал Павлова в Москву, затем, правда, вернул на фронт — всего на два дня. Видимо, генерал убедил вождя, что «вину искупит кровью». Но через два дня Сталин поменял решение, Павлова арестовали и доставили в Москву. Вместе с ним были задержаны офицеры его штаба: генералы Климовских, Григорьев и Коробков.

Все за сегодня

Политика

Экономика

Наука

Война и ВПК

Общество

ИноБлоги

Подкасты

Мультимедиа

Общество

Генерал Павлов: виновник поражения или козел отпущения?

75 лет назад, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, был расстрелян командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Павлов.

Павлова казнили в Москве и похоронили на полигоне НКВД в Бутове.

Еще недавно он, наряду с Георгием Жуковым, считался самым сильным и перспективным командующим Красной армии.

«За трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти», — значилось в приговоре.

В проект приказа наркома обороны № 0250 с объявлением приговора, доведенного до войск 28 июля, эти слова были вписаны рукой Сталина.

Участь Павлова одновременно с ним или чуть позже разделили еще шесть генералов: начальник штаба фронта Владимир Климовских, начальник артиллерии Николай Клич, заместитель начальника ВВС Андрей Таюрский, начальник связи Андрей Григорьев, командующий 4-й армией Александр Коробков и командир 14-го механизированного корпуса Степан Оборин.

31 июля 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговоры в отношении командования Западного фронта за отсутствием в действиях осужденных состава преступления. Они были посмертно восстановлены в званиях и наградах.

Важную роль сыграла записка генерал-полковника Леонида Сандалова, в июне 1941 года начальника штаба 4-й армии.

Юридически точки над «i» расставлены. Историки продолжают спорить о мере личной вины Павлова за поражение Западного фронта, и о том, почему поплатился именно он, хотя у соседей на Украине и в Прибалтике ситуация была не лучше.

Разгром

В окружении побывали 32 из 44 дивизий, откуда вышли, согласно записи в «Журнале боевых действий Западного фронта», «небольшие группы и отдельные лица».

Погибли, попали в плен или получили серьезные ранения 34 генерала и полковника на генеральских должностях.

1 июля немецкие танки вышли к Березине. Треть пути до Москвы была пройдена.

Вермахт заплатил за это потерей 15723 человек убитыми и ранеными.

22 июня Сталин и руководство СССР рассматривали германское нападение как крупную неприятность, но отнюдь не катастрофу. Директива № 2 (07:15 22 июня) требовала «обрушиться на вражеские силы и уничтожить их», а директива № 3 (21:15) — к 24 июня овладеть Сувалками и Люблином, то есть перенести боевые действия на территорию противника.

В первые дни войны Сталин был спокоен и деятелен. Ступор, когда он уехал на Ближнюю дачу, ни с кем не контактировал, и, по воспоминаниям Анастаса Микояна, бросил приехавшим членам политбюро: «Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его про…ли», случился с ним после падения Минска, 29-30 июня.

Выдвиженец советской власти

Дмитрий Павлов родился 23 октября 1897 года в деревне Вонюх Костромской области, впоследствии переименованной в Павлово. Окончил два класса, в Первую мировую войну дослужился до унтер-офицера, в 1916 году попал в плен.

Вернувшись в январе 1919 года в Россию, был мобилизован в Красную армию и почти сразу вступил в РКП(б). Служил в «продовольственном батальоне» в Костроме, то есть занимался продразверсткой. Воевал с Махно, потом с басмачами в окрестностях Худжанда и Бухары.

В 1931 году пересел с коня на танк, предварительно окончив Академию имени Фрунзе и курсы при Военно-технической академии.

Историк Владимир Бешанов на основании анализа учебных планов и воспоминаний преподавателей и слушателей выражает сомнение в качестве образования в советских военных академиях того времени, но у большинства коллег Павлова не было и этого. Георгий Жуков учился только на краткосрочных курсах и говаривал: «Что ни дурак, то выпускник академии».

В 1936-1937 годах Павлов был советником республиканского правительства Испании под псевдонимом «генерал Пабло». Вернувшись, получил звезду Героя и назначение начальником Автобронетанкового управления РККА. Участвовал в операции на Халхин-Голе и войне с Финляндией. В июне 1940 года возглавил Западный особый военный округ.

Первый танкист Союза

Никита Хрущев писал в воспоминаниях, что в 1940 году присутствовал на испытаниях танка Т-34 и был поражен тем, как тот под управлением Павлова «летал по болотам и пескам», но в разговоре после окончания заездов генерал «произвел удручающее впечатление, показался мне малоразвитым человеком».

Одни авторы саркастически вопрошают, каков же был Павлов, удручивший Хрущева, тоже не слишком отягощенного культурным багажом. Другие указывают, что Павлов, вероятно, и правда не читал Канта и даже Маркса, но имеется одно обстоятельство, мешающее считать его примитивным.

Из опыта боев в Испании Павлов вынес уверенность в необходимости создания дизельных танков с противоснарядным бронированием и длинноствольными пушками, и сумел убедить Ворошилова и самого Сталина, начертавшего на его докладной записке резолюцию: «Я — за».

Благодаря Павлову Красная армия накануне войны получила не имевшие аналогов в мире танки КВ и Т-34, которые разрабатывались и строились соответственно в Ленинграде и Харькове и были приняты на вооружение в один день: 19 декабря 1939 года.

Только вперед!

На всех учениях ЗапОВО под руководством Павлова отрабатывалось исключительно наступление с «преодолением укрепрайонов» и «форсированием водных преград». Очередные маневры были запланированы на 22 июня 1941 года.

На совещании высшего начсостава РККА в присутствии Сталина 23-31 декабря 1940 года основные доклады делали Жуков и Павлов.

Выступление Жукова было озаглавлено: «Характер современной наступательной операции», Павлов конкретизировал задачи применительно к механизированному корпусу, главной ударной силе РККА.

«Танковые корпуса, поддержанные массово авиацией, врываются в оборонительную полосу противника, ломают его систему противотанковой обороны, бьют попутно артиллерию. Пара танковых корпусов должна будет в течение пары часов охватить тактическую глубину порядка 30-35 километров, а за ними пойдут стрелковые части. Конечно, наиболее важным является фактор внезапности», — описывал Павлов свое видение предстоящей войны.

Подумал он и о деталях: «продовольственные машины в прорыв не брать, мясо можно достать на месте, хлеб нужно отыскать на месте»; «брать наверх танка бидоны и бочонки, дизельное топливо не горит».

По воспоминаниям участников совещания, 43-летний Павлов, приземистый и широкоплечий, «дышал вулканической энергией».

Единственный доклад об обороне сделал командующий Московским военным округом Иван Тюленев, да и то о сдерживании противника на отдельных участках, которые придется оголить ради концентрации сил для общего наступления.

Из жуковских «Воспоминаний и размышлений» широко известна история о том, как во время последовавшей за совещанием командно-штабной игры на картах Павлов отражал германскую агрессию, командуя условными «красными», Жуков наступал во главе «синих» и разбил Павлова, действуя практически так же, как станет действовать через полгода реальный противник.

Отчего итоги игры не были учтены при подготовке обороны Белоруссии? И почему Сталин не сместил «некомпетентного» Павлова, а через полтора месяца уравнял его с Жуковым, присвоив звание генерала армии?

Рассекреченные документы, которые цитирует историк Петр Бобылев, свидетельствуют, что во время игры отрабатывалась, опять-таки, не оборона, а наступление, и проходила она в два этапа: 2-6 и 8-11 января 1941 года.

Атаковать Германию можно было двояко: из Белоруссии и Прибалтики на Восточную Пруссию и Северную Польшу, либо с Украины и Молдавии на Румынию с выходом в Венгрию, Чехию и Южную Польшу.

Первый вариант открывал кратчайший путь на Берлин, зато на этом театре было значительно больше германских войск и укреплений, а также сложные водные преграды.

Второй отодвигал окончательную победу, но позволял сравнительно легко овладеть румынской нефтью и выбить из войны союзников Германии. Первая фаза игры, где советское наступление вел Павлов, а отражал его Жуков, продемонстрировала трудности «северного» варианта.

На втором этапе военачальники поменялись ролями. Сталин, который для себя уже все решил, не присутствовал, а нарком обороны Семен Тимошенко и его заместитель Семен Буденный, поддерживавшие «южный» вариант, составили условия так, чтобы максимально подыграть «красным».

Традиционная версия верна в одном: Павлов и правда действовал против Жукова без успеха.

Как явствует из последнего по времени плана войны с Германией, известного как «записка Василевского» и доложенного Сталину 19 мая 1941 года, окончательный выбор был сделан в пользу «южного» варианта.

Но вождь, очевидно, не имел в связи с этим претензий к Павлову: так и было задумано.

Как командовал Павлов?

Весь день 21 июня 1941 года Павлов и Климовских докладывали в Москву о подозрительном движении и шуме по ту сторону границы.

Хотя секретным приказом от 19 июня округ был преобразован во фронт с предписанием штабу выдвинуться из Минска на командный пункт в районе станции Обузь-Лесна, вечер субботы Павлов провел в столице республики на спектакле в Доме офицеров, старательно демонстрируя, как писал впоследствии генерал армии Сергей Иванов, «спокойствие, если не беспечность».

Сосед слева, командующий Киевским округом Михаил Кирпонос в это же время смотрел футбольный матч, а затем отправился в театр.

Спать Павлов, разумеется, не лег. В час ночи 22 июня в Минск позвонил нарком обороны: «Ну, как у вас, спокойно?».

Павлов доложил, что к границе последние сутки беспрерывно шли немецкие колонны, и что во многих местах со стороны немцев сняты проволочные заграждения.

«Вы будьте поспокойнее и не паникуйте, — ответил Тимошенко. — Штаб соберите на всякий случай сегодня утром, может, что-нибудь и случится неприятное, но, смотрите, ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провокации, позвоните».

Следующий раз Павлов позвонил с сообщением, что немцы бомбят и обстреливают советскую территорию и переходят границу.

В 05:25 22 июня он отдал знаменитый приказ: «Поднять войска и действовать по-боевому».

С одной стороны, разрешение поступать, кто во что горазд, на профессиональном языке называется потерей управления.

По оценкам многих исследователей, приказ, продемонстрировавший растерянность командования, положил начало деморализации войск и развалу фронта.

С другой стороны, до получения директивы № 2, которую Жуков в Москве лишь в 07:15 начал писать от руки, единственной действующей инструкцией являлась директива № 1 от 00:25, главным содержанием которой было требование «не поддаваться ни на какие провокационные действия».

Павлов, на худой конец, разрешил открывать огонь по неприятелю, а более конкретных задач поставить не мог, поскольку сам их не имел.

Провал под Гродно

Получив директиву № 3, Павлов в 23:40 22 июня приказал своему заместителю генерал-лейтенанту Ивану Болдину сформировать группу в составе 6-го и 11-го мехкорпусов и 6-го кавалерийского корпуса (семь дивизий и 1597 танков, в том числе 114 КВ и 238 Т-34) и ударить во фланг наступавшим немцам в районе Гродно.

«Вследствие разбросанности соединений, неустойчивости управления, воздействия авиации противника сосредоточить группировку в назначенное время не удалось. Цели контрудара не были достигнуты», — констатируют авторы монографии «1941 год — уроки и выводы».

Шоссе Волковыск-Слоним было завалено брошенными танками, сгоревшими автомашинами, разбитыми пушками так, что движение на транспорте было невозможно. Колонны пленных достигали 10 км в длину«, — записали со слов местных стариков активисты белорусского поискового клуба «Батьковщина».

Судя по мемуарам противостоявшего Болдину командующего 3-й танковой группой вермахта Германа Гота, контрудара в районе Гродно он просто не заметил.

Начальник генштаба Франц Гальдер в «Военном дневнике» упомянул о русских атаках в направлении Гродно, но уже в 18:00 25 июня записал: «Положение южнее Гродно стабилизировалось. Атаки противника отбиты».

24 июня Павлов бессильно взывал из штаба фронта: «Почему 6-й МК не наступает, кто виноват? Надо бить врага организованно, а не бежать без управления».

25-го констатировал: «В течение дня данных о положении на фронте в штаб фронта не поступало».

Собственно, на этом самостоятельное руководство войсками со стороны Павлова закончилось. Управление взяли на себя прилетевшие из Москвы маршалы Тимошенко и Кулик, но овладеть ситуацией не удалось и им.

Скорая расправа

4 июля особисты остановили машину ехавшего в штаб фронта в Гомеле Павлова в районе города Довска.

Следователи раскручивали дело стандартным образом, интересуясь не столько причинами неудач Западного фронта, сколько отношениями подозреваемого с «врагами народа Уборевичем и Мерецковым».

Жестоко избиваемый Павлов подписал признание, что состоял в заговоре и умышленно открыл фронт неприятелю, но на суде отказался от этой части показаний.

Сталин решил ограничиться обвинением в некомпетентности и трусости, вероятно, посчитав нецелесообразным в сложной обстановке усиливать панику заявлением, что у нас фронтами командуют изменники.

Как все

Павлов, конечно, не увенчал себя полководческими лаврами, но был не хуже других.

Развернувшаяся 23-30 июня на Украине под руководством командующего Юго-Западным фронтом Михаила Кирпоноса и прилетевшего из Москвы начальника генштаба Георгия Жукова танковая битва в районе Дубно-Луцк-Броды (3128 советских и 728 немецких танков, больше, чем под Прохоровкой), закончилась разгромом пяти мехкорпусов Красной армии. Потери составили соответственно 2648 и 260 танков.

В Прибалтике темпы продвижения вермахта доходили до 50 км в сутки. 24 июня пал Вильнюс, 30 июня Рига, 9 июля Псков, к середине июля бои шли в сотне километров от Ленинграда.

Иван Болдин, второй человек на Западном фронте, к тому же прямо ответственный за поражение под Гродно, и командующие 3-й и 10-й армиями Василий Кузнецов и Константин Голубев к ответственности не привлекались и командовали армиями до конца войны.

Причина проста: в начале июля они находились в окружении и были недоступны, а когда вышли, политическая необходимость отпала. К тому же в 1941 году только в плену очутились 63 советских генерала, так что оставшихся пришлось беречь.

И уж во всяком случае, не Павлов в предвоенные годы запрещал даже говорить об обороне.

Не Павлов выдвинул к самой границе аэродромы и склады вместо устройства окопов и минных полей.

Не Павлов не разрешил 21 июня ввести в действие план прикрытия.

Если бы участь Павлова была решена уже 30 июня, не имело смысла отпускать его из Москвы.

Объявленное понижение было не таким большим, если учесть, что командование фронтом принял сам нарком обороны Тимошенко.

Очевидно, за четыре дня что-то изменилось — и связано это было не с действиями Павлова, а с настроением Сталина.

Одна из версий гласит, что 30 июня вождю, находившемуся в прострации на даче, было не до Павлова, а придя в себя, он начал наводить порядок в свойственной ему манере.

Возможно, было принято политическое решение показательно расстрелять одного командующего фронтом, как в начале нулевых годов — посадить одного олигарха.

Выбор пал на Павлова, потому что Сталина особенно шокировала и возмутила потеря Минска. По словам историка Алексея Кузнецова, «до Киева было еще далеко, а „Вильнюс“ звучало не так трагически».

Определенную роль могло сыграть назначение членом Военного совета Западного фронта Льва Мехлиса, особо доверенного сталинского эмиссара, известного обыкновением, прибыв на любое новое место, через несколько дней посылать предложение, кого тут следует расстрелять.

Наконец, Марк Солонин и некоторые другие исследователи предполагают связь между «делом Павлова» и «делом Мерецкова».

Бывший начальник генштаба, затем командующий Ленинградским военным округом генерал армии Кирилл Мерецков был арестован за несколько часов до начала войны в поезде «Красная стрела» на пути из Москвы к месту службы.

В сентябре его освободят, он будет командовать Волховским и Карельским фронтами и станет маршалом. Но к моменту ареста Павлова Мерецков почти две недели находился в Лефортово, где его избивали так, что заботливый Сталин впоследствии предлагал ему докладывать сидя.

Какие и на кого дал показания Мерецков, неизвестно, потому что его следственное дело в 1955 году было уничтожено по распоряжению председателя КГБ Ивана Серова.

Среди признаний, выбитых у Павлова, есть и такое: якобы в январе 1940 года, на финском фронте, выпивая с Мерецковым, он заявил: «Даже если придет Гитлер, нам от этого хуже не будет».

Одни авторы считают это самооговором под пытками, другие полагают, что после 37-го года такому настроению, по крайней мере, части советских генералов удивляться не стоит.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.