георгиевский мужской монастырь в крыму

Свято-Георгиевский Балаклавский мужской монастырь

Мiръ Россия Севастополь Свято-Георгиевский Балаклавский мужской монастырь

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь — православный монастырь в честь святого Георгия в Балаклавском районе Севастополя у побережья Чёрного моря рядом с мысом Фиолент.

Содержание

История [ править ]

Невдалеке от Севастополя, возле мыса Фиолент, что в переводе с греческого означает «Божья страна», или просто «Божий» расположился мужской монастырь святого Георгия Победоносца. Легенда гласит, что более трех тысяч лет назад здесь возвышался языческий храм в честь богини Дианы, где тавры и скифы приносили в жертву застигнутых бурей путешественников.

Из Святого Предания нам известно, что в 891 г., греки-мореплаватели были застигнуты у мыса Фиолент страшной бурей. Моряки спаслись горячей молитвой, обращенной к св. Георгию. Шторм внезапно утих, и на скале им явился святой. Поднявшись на скалу, они нашли там икону с изображением Георгия Победоносца. Вернувшись в эти места через год, спасенные основали здесь пещерный монастырь. До конца XVIII в. монастырь подчинялся Константинопольскому патриарху, а после присоединения Крыма к России поступил в ведение Святейшего Синода. Монастырь действовал до исхода христиан в Приазовье. В 1793 г. он был возобновлен.

В начале XIX в. Георгиевский монастырь взял под особую опеку обер-прокурор Святейшего Синода А. Н. Голицын. По его приказу была разобрана древняя церковь, на ее месте был построен новый храм св. Георгия, где впоследствии был похоронен Голицын.

С этим местом связана античная легенда об Ифигении. Самое раннее дошедшее до нас произведение на этот сюжет — трагедия Еврипида «Ифигения в Тавриде» (V в. до н. э.). Считалось, что неподалеку от Георгиевского монастыря находился храм Девы, но достоверных данных об этом нет. Правда, А. С. Пушкин, посетивший в 1820 г. со своим другом Раевским Георгиевский монастырь, писал: «Здесь видел я баснословные развалины храма Дианы».

В 1825 г. Георгиевскую обитель посетил А. С. Грибоедов. Познакомившись с достопримечательностями монастыря, Александр Сергеевич спустился к морю и искупался в холодной, как лед, воде. Побеседовав с настоятелем, писатель отправился в Севастополь.

В Крымскую войну 1853–1856 г.г. англо-французские войска заняли монастырь. В течение почти двух лет монахам было запрещено выходить за ограду монастыря, но они получали от неприятеля провизию, а также вино, ладан и свечи, необходимые для богослужения, и службы не прекращались.

Монастырь посещали А. К. Толстой, И. С. Аксаков, А. Н. Островский, И. А. Бунин, А. П. Чехов… Виды монастыря изобразили на полотне и бумаге И. Айвазовский, В. Верещагин, М. Иванов, В. Тимм, К. Боссоли.

В 1891 г. к празднованию 1000-летия монастыря на скале, где являлся св. Георгий, был воздвигнут крест с образом святого. В 1893 г. деревянный храм над пещерной церковью Рождества Христова заменили каменным.

В 1898 г. монастырь посетил Император Николай Александрович с императрицей. Он принял участие в закладке соборного храма во имя Вознесения Господня, в память избавления от опасности, которой он подвергался в Японии в 1891 г.

1929 год оказался для Георгиевской обители роковым: монастырь ликвидировали и передали курортному тресту. Церковную утварь разграбили, храм св. Георгия разрушили и сбросили бульдозером со скалы, а на его месте устроили танцплощадку. В здании Крестовоздвиженской церкви расположилась библиотека воинской части, на месте алтаря поставили печь. По монастырской территории проложили канализацию. Она быстро пришла в негодность и засорила источник св. Георгия. Не пожалела монастырь и Вторая мировая война. В руины превратились гостиница, братский корпус, трапезная, кельи.

6 мая 1993 г. в монастыре была отслужена первая Божественная Литургия, которую возглавил Владыка Лазарь. На торжественном Богослужении присутствовал командующий Черноморским флотом Э. Балтин. Год спустя часть бывшей территории обители была возвращена епархии. Регулярные службы в монастыре начались 7 апреля 1996 г., на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. До настоящего времени значительная часть земель и сооружений обители до сих пор не возвращены ей.

В 2000—2009 годах восстановлен храм св. Георгия.

Описание [ править ]

На плато сохранились колокольня (XIX в.), Воздвиженский храм (1850, стал библиотекой военчасти), часовня на могиле митрополита Хрисанфа (1893), корпуса, памятник Пушкину 1952 г. (перенесен из Севастополя в 1983 г.). В 2005 г. на краю обрыва над храмом св. Георгия (стоит на террасе и является сердцем архитектурного ансамбля), установлен памятник св. ап. Андрею Первозванному (ученик Христов изображен распятым на Х-образном «Андреевском кресте»).

Святыни [ править ]

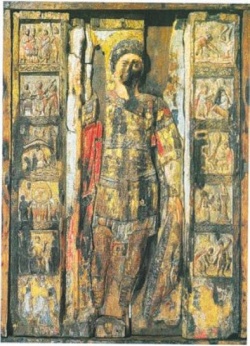

По мнению Бертье-Делагарда, именно свт. Игнатию (Газадини) принадлежала древняя икона св. Георгия, которую позже чтили как явленную в 891 г. До сер. XIХ вв. источники не связывают этот образ с чудесным спасением греческих купцов и не называют его принадлежащим обители. Лишь в 1815 г. единственный автор Владимир Броневский видел, что здесь «показывают одно дерево, на котором явился чудотворный образ св. Георгия»; комментарий Бертье-Делагарда по данному поводу таков: «Это действительно существовавшее предание могло бы служить некоторым указанием, если бы достаточное основание счесть его идущим глубже русских времен (присоединения Крыма к Российской империи в 1783 г. – ред.); во всяком случае, оно ничего общего не имеет с рассказом о мнимом тысячелетии. То дерево, на котором указывали явление иконы, не только теперь (1910) не существует, но уже и задолго перед Крымской войной его не было или его не знали в монастыре, и предание о явлении иконы исчезло бесследно, мимолетно появившись». После переселения в 1778 г. крымских христиан во главе со свт. Игнатием в Приазовье, икона находилась в доме архипастыря в Мариуполе. После кончины свт. Игнатия в 1786 г. образ установили на его могиле в старой церкви св. Харалампия, в сер. XIХ в. перенесли в новый храм. В 1891 г. – в ответ на просьбу монастыря о возвращении иконы в Крым – Синод постановил ежегодно переносить образ в обитель на время с апреля до 15 окт. С 1965 г. икона находится в Национальном художественном музее Украины в Киеве (выставлена в экспозиции). Византолог Николай Васильевич Покровский датировал образ рубежом XI-XII вв. (1895), Бертье-Делагард – рубежом XII-XIII вв.На стыке XX-XXI вв. для Свято-Георгиевской обители создана копия древней иконы.

Как доехать в Свято-Георгиевский монастырь (+ что посмотреть)

Свято-Георгиевский монастырь — одно из самых впечатляющих мест Севастополя. Расположен на мысе Фиолент, над Яшмовым пляжем. Окружающая его территория, когда-то абсолютно дикая, превратилась в благоустроенный парк. А общественный транспорт теперь ходит так, что поездка в Геогиевский монастырь перестала быть проблемой.

Содержание:

В этой статье расскажу, как доехать до Георгиевского монастыря на общественном транспорте. Что посмотреть в новом парке и как одеться для посещения монашеской обители. Плюс особенности спуска на пляж Яшмовый (фото).

В телеграме Крым Фест (@krymfest) пишу о Севастополе и Крыме. Фестивали, экскурсии, цены. Как все увидеть и избежать скопления людей.

Как добраться

Доехать до остановки «Свято-Георгиевский монастырь» можно на автобусах — №№ 3, 35, 72 от «5 км Балаклавского шоссе». Или запомнить по-другому: до монастыря идет любой автобус с табличкой «Фиолент», кроме №24.

Чтобы не пропустить остановку «Монастырь», лучше попросить водителя или кого-то из пассажиров предупредить вас. Потому что по внешнему виду, вы никогда не догадаетесь, что море и роскошные виды Фиолента уже близко.

На Трипстере более 15 экскурсий по Фиоленту, в т. ч. на машине. Место не только красивое, но и исторически насыщенное (в разное время там бывали и российские императоры, и князь Голицын, и А. С. Пушкин). Интересно возникновение и самого Георгиевского монастыря.

Выйдя из автобуса, пройдите прямо и сверните направо на ближайшем повороте. А дальше 5-7 минут пешком через дачи, и вы у входа.

Для машин в начале парка оборудована стоянка. Но, хоть она и кажется просторной, летом придется очень постараться, чтобы найти место.

Что посмотреть в Георгиевском монастыре

Территория обители начинается с Монастырского Свято-Георгиевского парка (часы работы — с 6:00 до 22:00). И только после прогулки по дорожкам с панорамными видами Фиолента, вы попадете на территорию самого монастыря.

Балаклавский монастырь святого Георгия Победоносца. Часть 1

«Могущественное и грозное великолепие»

Проведя в Крыму «счастливейшие минуты жизни», А.С. Пушкин, по его словам, все же «единственно сильное впечатление» испытал от Балаклавского Георгиевского монастыря и его крутой лестницы к морю. В результате – «…тут посетили меня рифмы. Я думал стихами».

Действительно, древнейшая российская обитель поражает воображение всех когда-либо в ней побывавших. Французам и англичанам кажется она «второй Италией», грекам – «вторым Афоном». Любой паломник, добравшись до этого святого места, невольно сбивается на восторженный тон. С конца XVIII столетия и по сегодняшний день о нем пишут исключительно в таком духе: «Местоположение монастыря пленительно-романтическое»; «природа грандиозна и величественна»; «могущественное и грозное великолепие».

И.М. Муравьев-Апостол в 1820 году писал: «Если ты, друг мой, услышишь когда-нибудь, что я сделался отшельником, то ищи меня в Георгиевском монастыре: здесь Медведица не видна и о севере слуха нет». Французская беллетристка Адель Омер де Гелль, совершавшая вояж по России в конце 1830-х годов и, по легенде, имевшая тайным попутчиком в Крыму М.Ю. Лермонтова, писала: «В конце прохода у нас вырвался крик восторга. Монастырь со своими домиками, прислоненными к скале, террасами, церковью с зеленым куполом, садами, богатою растительностью предстал перед нашими глазами висящим в нескольких стах футов над морем. Долго мы созерцали волшебный вид».

А.С. Грибоедов, побывавший в монастыре в июле 1825 года, единственный из всех путешественников отметил в его расположении существенное: «Говорят, что он первый в Крыму представляется плывущим из Царьграда». Дипломат-драматург обдумывал здесь историческую пьесу о великом князе Владимире. Но сумел воплотить этот замысел крымский конфидент Грибоедова, знаменитый духовный писатель, член Российской академии А.Н. Муравьев – автор трагедии «Владимир». В его поэтическом сборнике «Таврида», вышедшем в 1827 году не без участия Пушкина, есть такие строки:

«О юный странник, твой гонитель –

Безжалостный, жестокий мир;

Беги его в сию обитель,

В Георгиевский монастырь!

Туда, туда свой взор унылый,

Печальный юноша, простри:

Тебя так вечность за могилу

Зовет – здесь слезы ты сотри!»

Составитель исторического описания обители Е. Ливанов утверждал, что это – «лучшее в мире место для молитвы, для созерцания Бога… Тут, действительно, в святом уединении поклонишься Творцу со страхом и трепетом». «Могущественное и грозное великолепие» прославленного монастыря даже публициста либерально-западнического толка и русофоба Е.Л. Маркова привело в восторг.

Драматург А.Н. Островский и его товарищ замечательный актер А.Е. Мартынов летом 1860 года молились в монастыре. И представляется, будто слова Катерины из трагедии «Гроза» – «Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела…» – по-особому зазвучали для Островского именно в этой поистине горней Георгиевской обители. Все мирское здесь отфильтровывается чрез духовную, нравственную константу жизни.

Основателю киевского Свято-Троицкого монастыря архимандриту Ионе, в схиме Петру (Мирошниченко), дивно явившийся во младенчестве старец толковал: «Тебе нравится то, что птицы летают; имеют бо они от Бога данные им крылья, вот и парят по воздуху. И тебе хотелось бы так же летать свободно, как и они, но ты человек и сих видимых крыльев не имеешь, а потому тебе о сем скорбеть и не советую, а проси и моли Господа Бога, создавшего тебя, люби Его, благоугождай Ему и всего себя Ему предай; верою, правдою, любовью послужи Ему истинно; в надежде истинной уверившись, несомненно обрящешь и получишь желаемое; даст тебе Господь крылья не временные плотские и тленные, но истинные крылья, возносящие горé и горé к Богу, и тогда будешь парить». Подвигами духовного делания воспарил старец Иона ко Господу и сподобился быть свидетелем чудесного посещения Богородицей Севастополя во время Крымской войны 1953–1856 годов и милости сослужить Ей. Молился он тогда и о монахах, плененных в Георгиевском монастыре союзническими войсками.

После того, как А.П. Чехов побывал здесь 17 сентября 1898 года, были написаны удивительные строки: «В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с горы на море; а на горе – кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий глухо рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и говорила монаху умоляющим голосом: “Если ты меня любишь, то уйди”«. Примечательно, что до сих пор никто не обратил внимания на неправдоподобность описанной ситуации. Особенности архитектурного ансамбля и внутреннего распорядка Балаклавского монастыря никак не могли позволить Чехову слышать то, о чем он поведал. Но в мистификации писателя тоже невозможно заподозрить, ведь его творчество пронизано целомудренным отношением к духовному миру, и пуще всего он боялся «хулы на Святого Духа». Возможно, в ту сентябрьскую благословенную лунную ночь воспринял раб Божий Антоний призыв Пречистой и Преблагословенной Девы покинуть людей, посторонних жизни, и найти в себе силы уйти к Божиему внушению в себе, ибо все, что от суетного мира, – душевредно.

О монастырской «красе разнообразной» вспоминали академик П.-С. Паллас, русский географ, профессор Кембриджского университета Э. Кларк, генерал А.Х. Бенкендорф, первый вице-губернатор Крыма К.И. Габлиц, художники И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, писатели И.С. Аксаков, И.А. Бунин, поэты А.К. Толстой, Максимилиан Волошин… Всех не перечислить.

Георгиевский монастырь, буквально прилепившийся к скале между Балаклавой и Херсонесом, где воссияла слава средневековых исповедников веры и познал истину во Христе святой великий князь Владимир, есть духовная мифологема Тавриды, крымский символ потерянного рая земного. И каждый, вместивший в сердце свое его благодать, уходит в мир с надеждой на «жизнь тихую, прекрасную, вечную», ибо здесь совершается преображение всего сущего.

«И положили основание обители…»

Святой Андрей Первозванный побывал с апостольской миссией в северных и южных областях Причерноморья. Он проповедовал христианство и в самом северном из своих уделов – Херсонесе Таврическом. Ступал ли великий подвижник истинной веры по земле Георгиевской обители, свидетельств нет. Впрочем, всех здесь молящихся не покидает ощущение очевидной сопричастности первого ученика Иисусова этому благословенному месту.

В 1862 году архимандрит Никон в книге «Балаклавский Георгиевский первоклассный монастырь» впервые привел вот уже полтора столетия широко цитируемое «предание»:

«Римские греки, имея коммерческий промысел, во время плавания по Черному морю, быв застигнуты страшною бурею и гонимы волнами к отторженным от гряды гор чудовищным камням, видя свою неизбежную погибель, вопияли об избавлении к великомученику Георгию, и он, услышав вопль их сердечный, явился им на большом камне, отстоящем от берега в десяти саженях, и буря в тот же час утихла.

Греки, погибавшие (во время бури у мыса Фиолент), быв спасены от погибели покровительством великомученика, взяли икону с камня и в знак благодарности близ того самого места, где погибали, устроили в скале (где ныне Георгиевская церковь) с благословения, вероятно, скифского епископа Ветрания, зависевшего от патриарха, (около 891 года) пещерную церковь и поставили чудотворную икону; более других набожные стали жить при храме постоянно и положили основание обители. Чудотворная икона находилась в обители до 1779 года, а в этом году митрополит Игнатий Готфенский и Кефайский, имевший кафедру дотоле в Бахчисарае, при церкви Успения Божией Матери, по именному указу, данному Святейшему Синоду 14 марта, переведен в Азовскую губернию, со всем штатом духовенства и с значительным числом греков обоего пола. При этом переселении митрополит, по убеждению греков, знавших о чудотворной силе иконы великомученика Георгия, взял ее с собою».

К сожалению, это легенда, да еще, как пишет настоятель, «гласимая из рода в род», не имеет ни одного упоминания как в древних письменных источниках, так и в ранней литературе, посвященной Крыму. Дату – около 891 года, якобы найденную автором в труде «История Российской иерархии, собранная епископом бывшим Пензенским и Саратовским Амвросием, а ныне вновь пересмотренная и исправленная и умноженная» (Киев, 1827), удалось обнаружить лишь в «Прибавлениях к “Истории…”О древних греческих епархиях, в пределах нынешней России находившихся», причем, в совершенно другом контексте. А именно: «В росписи епархий Греческих, учиненной при императоре Льве Премудром около 891 года, Скифская сия епархия между самовластными, или независимыми ни от кого, кроме патриарха, поставлена степенью второю, по списку Беверегиеву. Может быть, там пребывал и первый митрополит, или епископ, около 861 года посланный к русским, о коем повествует Константин Багрянородный, Кедрин, Зонара и Глика» (Т. 1, ч. 1. С. 479). Теперь становится понятно, откуда архимандрит Никон почерпнул дату основания монастыря и «факт» благословения его скифским епископом Ветранием. Кстати, последнее тоже представляется маловероятным, ибо правящим архиереем в тех землях был епископ Херсонский, подчиненный Константинопольскому Патриарху, в указанное время – святому Стефану.

Когда игумен Никандр, руководствуясь легендой архимандрита Никона, инициировал празднование 1000-летия вверенной ему обители, епископ Таврический и Симферопольский Мартиниан (Муратовский) резонно постановил: «За отсутствием научных обоснований относить начало Георгиевского Балаклавского монастыря к 891 году, мною не будет испрашиваться благословения Святейшего Синода на празднование тысячелетнего существования оного монастыря, и потому не будет составлено особенной программы для этого торжества, а будет только совершено архиерейское служение с крестным вокруг алтаря обители ходом по случаю храмового праздника Воздвижения Креста Господня в верхней кладбищенской церкви».

Что же касается распространенного утверждения, будто Готфейский и Кефайский митрополит Игнатий, покидая Крым в 1778 году, вывез в Мариуполь среди прочего и главную святыню монастыря – чудотворную икону великомученика Георгия Победоносца, будто бы обретенную греческими мореплавателями в 891 году, то и здесь необходимо внести ясность. Данный «факт» правдив только отчасти: владыка действительно забрал Георгиевскую икону, однако принадлежала ли она обители?

В рукописном сборнике архиепископа Гавриила (Розанова) из библиотеки Одесского Общества истории и древностей даны собранные владыкой в 1836 году точные и подробнейшие сведения о всех греческих церквях в Азовском крае, прихожане которых переселились из Крыма. О монастырской иконе святого Георгия там нет ни слова. Первое упоминание о вывозе ее митрополитом Игнатием находим в «Статистическом обозрении города Севастополя за 1839 год», опубликованном в «Журнале Министерства внутренних дел» (1840. № 8. С. 270).

Выдающийся знаток крымской истории А.Л. Бертье-Делагард убедительно доказал, что икона, о которой идет речь, являлась домовой владыки Игнатия, особенно почитавшего великомученика Георгия как покровителя рода Гозадиновых, из которого он происходил. Мощи святого хранились в ковчежце в семье брата митрополита. После смерти владыки икона была поставлена над его могилой. То есть образ святого Георгия являлся собственностью митрополита Игнатия.

Долгое время икона находилась в мариупольском Харлампиевском соборе и никогда не считалась явленной в Георгиевском монастыре. Все же игумен Никандр попытался «вернуть» ее, но за отсутствием каких-либо убедительных аргументов Святейший Синод просьбу настоятеля не удовлетворил. Правда, образ перенесли из Мариуполя в Балаклавскую обитель, но только на время празднования ее 1000-летия. После Октябрьской революции об иконе почти полвека не было ничего известно. И лишь в начале 1960-х годов ее обрели в чулане Мариупольского краеведческого музея. Оттуда деревянный резной образ великомученика Георгия Победоносца (византийской работы XI–XII столетий) был перенесен в Национальный художественный музей Украины и после реставрации размещен в его постоянной экспозиции. Копия в подлинный размер ныне находится в Балаклавском Георгиевском монастыре.

Необходимо упомянуть и о других версиях основания обители.

Образованный морской офицер В. Броневский в путевых очерках «Обозрение Южного берега Тавриды в 1815 году» отметил: «Древняя церковь, посвященная святому Георгию, находящаяся во впадине горы, существует около 1000 лет и есть первый христианский храм, построенный греками в Крыму. В сем печальном уединении показывают одно дерево, на котором явился чудотворный образ святого Георгия». Описания самой иконы нет не только у Броневского, но и у всех без исключения посетителей монастыря. Видимо, к тому время она была утрачена. Сохранилась лишь память о месте ее обретения.

Ответ, данный в сентябре 1839 году «маститым архиереем», человеком «святой жизни», настоятелем митрополитом Агафангелом на запрос Херсонской духовной консистории по поводу времени основания обители гласит: «Когда именно учрежден Балаклавский Георгиевский монастырь по делам, состоящим в оном только с 1794 года, о том никаких сведений не имеется, потому что сей монастырь существует от времени владения генуэзцами Херсонесом Таврическим». То есть приблизительно с 1350 года, когда император Византии Андроник передал Херсонес во владение генуэзцам. Предположение владыки совпадает с точкой зрения его предшественника митрополита Хрисанфа, считавшего, что старые монастырские постройки датируются «еще временем татар» – после XIII века.

А.Л. Бертье-Делагард вышеприведенное соображение считал «наиболее достоверным». Он писал, что Херсонес, как пограничный город, окружен был варварами «с неизбежно разбойничьими наклонностями». При таких условиях трудно «устраивать загородные монастыри, из которых нелегко успеть вовремя бежать в город, а главное, унести и спрятать церковную святыню, утварь и имущество». Потому в ближайших окрестностях переполненного церквами Херсонеса не имеется признаков древних монастырей, «стало быть, маловероятно существование нашего монастыря, пока был цел город. Когда Херсонес стал хиреть, население его брело врозь, стены обвалились, а над всем Крымом простерлось, почти со стихийной силой, владычество татар… тогда только становится вероятным возникновение вне городских стен монастырей, видевших свою защиту и охрану не в прочных стенах и мужестве защитников, а в убожестве и смирении… Вот в такую пору, вероятно, и возник наш монастырь, так ловко приютившийся под скалою, что его ниоткуда не приметно, да если бы и увидели случайно, то нашли бы в нем такую бедность, которую и трогать не стоило». Ученый исследователь предполагал, что монастырь основался, всего вероятнее, «усердием кого-либо из последних живших в городе иерархов Херсонесской епархии или жителей Херсонеса, но во всяком случае под влиянием его обычаев и порядков».

В работе Милнера «Крым, его древняя и современная история», опубликованной в 1855 году, читаем: «Монастырь был основан в X веке, когда несколько греческих монахов, отказавшись присоединиться к ереси Фотия, удалились в эти места». Видимо, английский путешественник приводит соображение настоятеля архимандрита Геронтия.

Севастопольский краевед В. Шавшин приводит версию, согласно которой появление монахов в районе мыса Фиолент связано с захватом в 1475 году турками княжества Феодоро и его форпоста – Каламиты, а также всех генуэзских крепостей, в том числе Чембало в Балаклавы. После того как в крепости Каламита разместился турецкий гарнизон, монахи из расположенной рядом пещерной Инкерманской Климентовской киновии были вынуждены уйти в уединенное и относительно безопасное место, которым оказалась скала поблизости от Фиолента.

«Штатный, государственный, вечный»

Обратимся к документальной летописи Георгиевского монастыря.

Посол польского короля Стефана Батория к татарам Мартин Броневский, познакомившийся с Крымом в 1578 году, в книге «Описание Татарии» писал: «В том месте, откуда вытекает… ручеек, есть добротная деревня и неподалеку, на берегу моря, на каменистой горе, греческий монастырь. Туда на торжественное празднование дня святого Георгия ежегодно стекаются все еще остающиеся в Тавриде благочестивые греки-христиане». Это первое достоверное упоминание об обители, ценное как живой отголосок ее бытия – к тому времени уже прочно сложившегося.

Следующее свидетельство – жалованная грамота царя Бориса Годунова и царевича Феодора 1598 года, данная в Крым на выдачу милостыни четырем церквям. Список документа происходит из московского Главного архива Министерства иностранных дел. К нему прилагается составленная летом 1623 года челобитная царю Михаилу Федоровичу от русских посланников к крымско-татарскому хану Стефана Тарбеева и Ивана Басова, в которой говорится, что царская милостыня жертвуется «престолам» по просьбе духовенства. Среди них далекая от посольского стана церковь «Егорьгия (или Егора) Страстотерпца, что в Корсуни», оказавшаяся второй в списке после Бахчисарайского Успенского монастыря, ближайшего к русской миссии. Предстательствовал за «Егорьгия» его настоятель игумен Мелентий. Для русского сознания само расположение древней Егорьевской церкви у колыбели православной Руси – Корсуни давало ей несомненную привилегию. Царь повелел Георгиевскому монастырю «жалованье выдавать и впредь» по пять рублей на год. Следовательно, обитель издревле имела постоянную ругу от московского трона.

Большое значение имеют показания бывшего в Крыму в 1616–1625 годах подьячего Рахманина Болдырева, изложенные в «Крымских делах» за 1626 год, и грамота, присланная в 1626 году из Тавриды греческим митрополитом Иосифом. В данных документах отмечалось присутствие митрополита Серафима в «Егорьевском монастыре». Это означает, что, когда, по описанию генуэзца д’Асколи 1620–1630-х годов, «Херсона – совсем разрушена и покинута», Балаклавский монастырь оставался почитаемым местом. Известно, что в 1622 году владыка Серафим побывал в Москве, где получил государеву милостыню на поддержание разоренных татарами таврических храмов. В дар первому царю Михаилу Федоровичу владыка передал частицу мощей великомученика Меркурия, бывшего «от скифов родом». Есть основания предполагать, что эта святыня покоилась в Балаклавском монастыре. Дорогое приношение вполне соответствовало контексту «устойчивой национальной топики» (определение академика А.М. Панченко). Мощи святого Меркурия положили в главный государев Кремлевский Благовещенский собор, где имелся верхний придел во имя святого Георгия и хранился ценнейший серебряный Корсунский крест святого царя Константина, украшенный жемчугами, яхонтами и алмазами.

Хорошо осведомленный митрополит всех римско-католических церквей в России Станислав Богуш-Сестренцевич в 1806 году утверждал, что православные христиане всегда имели епископа «на полуденном берегу Крыма в Георгиевском монастыре».

Во время особо жестокого преследования православных христиан крымскими ханами богослужения в обители не прекращались. Не помешала продолжению духовного монастырского подвига и власть Порты над Тавридой. Если вспомнить бесчинства, совершаемые «окаянными татарами» в пещерной церкви, «исстари называемой святым Юрием», (ныне Климентовский храм в Инкерманском монастыре), о которых поведал в 1634–1635 годах о. Иаков Лызлов, то относительное благополучие беззащитного Георгиевского монастыря может показаться странным. Однако на то были две причины.

Вторая причина кроется в мусульманской интерпретации «чуда святого Георгия о змие». Богатырь татарских легенд победил дракона и спас принесенную чудовищу в жертву знатную красавицу как раз у монастырских скал. Так, к счастью для этого места, произошло слияние образа святого Георгия и героя крымско-татарского фольклора.

В 1771 году, 23 апреля – в день памяти великомученика Георгия, последний митрополит Готфейский и Кефайский Игнатий прибыл из Константинополя в Балаклаву морем и сразу же отправился на богослужение в монастырь, посвященный самому почитаемому владыкой святому. Здесь он задержался на четыре дня, после чего уехал в свою резиденцию – Бахчисарайский Успенский скит. К этому времени относится и первое после долгого перерыва свидетельство офицера Г. фон Штрандмана, приведенное в его «Записках»: «В восьми верстах от Балаклавы, на крутом берегу, расположен небольшой русский (то есть православный) Георгиевский монастырь. В настоящее время живут (в нем) всего пять монахов; местные греки ходят молиться в монастырь». В 1772 году владыка Игнатий дал антиминс престольному монастырскому храму и тогда же, видимо, способствовал его возобновлению.

В 1783 году Крым был присоединен к России. Балаклава стала осваиваться греками-арнаутами. Одновременно российский флот активно развивался неподалеку от монастыря – в Ахтиарской гавани, где зарождался славный город Севастополь. Морские офицеры проявляли интерес к овеянной легендами обители, с той поры именуемой Балаклавскою. Собственно, греческий монастырь, будучи ставропигией Константинопольского Патриарха, со времени путешествия Екатерины Великой по Тавриде стал олицетворять русскую идею духовного преемства от Византии. К тому же он находился на землях Херсонеса – древнего города, летописный свод которого как раз и указывал на обоснованность принадлежности Крымского полуострова Российской империи. Бывший в свите царицы граф де Людольф писал: «При раскопках в развалинах Херсонеса найдено множество монет Александра Великого, некоторых римских императоров и Владимира Первого, явившегося сюда в 988 году, чтобы креститься. Он женился на дочери константинопольского императора Анне». Эти слова симптоматичны. Они вполне отражают политическую и культурологическую составляющие Крымского прожекта России, с блеском представленного Г.А. Потемкиным первым лицам Европы. Обращает внимание и наделенный титулом «Первый» великий князь Владимир Святославич. Налицо расстановка вех в цивилизационной истории государства. Конечно, не случайно на картах, тогда начертанных, специально отмечен Георгиевский монастырь, как и островок в Казачьей бухте, где принял мученическую кончину первый святой, в России просиявший, Климент, папа Римский. А ведь в то время Балаклавскую обитель называли всего лишь «пустынькой». Пройдет несколько десятилетий, и митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин) в письме к владыке Хрисанфу заметит: «Георгиевский монастырь не пустыня, но штатный, государственный, вечный». Это святое место, единственное в Тавриде не бывшее в запустении, можно считать оселком Православия в Новороссийских землях России.