гербы на спасе на крови список

Символика куполов Спаса на Крови сПб

При взгляде сверху на купола Спаса на Крови, открывается богатейший, я бы сказал энциклопедический, набор символики ведического Православия, существовавшего в Арийско-Русской империи. В нём отражено не только всё, что я знал до сих пор о нём, но и ряд вещей, с которыми я знаком только чисто теоретически и даже гипотетически.

Но лучше по порядку…

2. Первая группа глав

Нетрудно заметить, что четыре золотые купола образуют две перпендикулярные оси “Верх-Низ” и “Право-Лево” (рис.2). Если их нарисовать в объёме, то получатся тот самый “Тетраэдр” (рис.3), который лежит в основе рунических 24-х с т а р ш и х Арканов, о котором Скороходов читателям тут уже все уши прожужжал!

В первую очередь разберёмся с самими цветами Ведического Православия, используемыми для раскраски лучей. Очевидно они символизируют отдельные религиозно-культурные течения, существовавшие у Ариев-Русов и составлявшие единое учение Дарийцев, Харийцев, Святорусов (Росов) и Расенов (Расов).

Их цвета четко определены в свастическом знаке “Расич” (рис.7 из http://www.luchra.ru/solyarnie-simvoli)

Как видим красный (К-Рас-Ный) цвет очей Рас-енов-Славян в списке не фигурирует!

(Но, для справки, красный цвет активно фигурирует в рисунках куполов московского храма Василия Блаженного)

У Расов-Расенов и их красных энергий совсем иные задачи, не п о л у ч е н и я знаний и их и “сияние” (как у /Святорусов), а связанные с рассеиванием (сеянием) знаний в материальном мире.

В религиозные же учения Славяне протиснулись, значительно позже! Уже когда Империя развалилась на отдельные с л а в я н с к и е княжества, и каждое княжество кинулось переписывать историю в с в о ю пользу! Религиозно-культурные достижение ариев-русов стали приписывать себе, а Русов и частично Харийцев оттуда выперли. В результате, например, вместо арийско- русского календаря появился “Славяно-Арийский” календарь, рунические знаки Каруницы (Жрецов-харийцев) тоже оказались славянскими, да и на Землю прибыли тоже не Арии-Русы, а Славяно-Арии (уже без Русов), и т.д.

Приблизительно также, как в наше время, стремятся переписать Историю в бывших республиках СССР.

Но об этом как нибудь в другой раз.

4. Форма и количество лучей.

Форма лучей-линий в символике Ариев-Русов много-образна. Здесь применены прямые лучи, загнутые в ту или иную сторону, и круговые. При этом все они могут быть сплошными и прерывистыми.

Со сплошными лучами, прямыми и загнутыми всё ясно. Они описывают статику и динамику системы лучей (покой и движение). А смысл прерывистых линий поясняет (рис.8).

Если в системе дополнительно предусмотрено деление на Планы (Уровни), и рассмотрение идёт раздельно по Планам, то в местах разделения планов (переходов) возникают пробелы, и лучи становятся прерывистыми.

Что касается количества лучей в комбинациях (а также количество церквей в храме и прочие количественные показатели), то они указывают, в первую очередь, на систему с ч и с л е н я применяемую в данной церкви или храмовом комплексе.

Здесь я обнаружил “числа” 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 64 и 128. Может можно найти и больше. Я не против! Но и перчисленного мною вполне достаточно, чтобы оценить сложность представленной здесь структуры…

В руническом же понимании, квадрат в круге с точкой в середине (рис.10), символизирует пространственную фигуру тетраэдр с центром входа-выхода (рис.11). Она лежит в основе рун пятеричной системы.

Теперь, если совместить тетраэдр рис.3 и рис.11 получим правильный пространственный многоугольник с восьмью вершинами, так называемый “звёдчатый тетраэдр” или другое название “куб”. В данном (руническом) смысле это “Куб Жизни”, лежащий в основе Кириллицы, всех приличных рунических систем и мировых религий (кроме языческих).

Плоскостное символическое изображения Куба Жизни приведено на рис.13. Получилась известная классическая древнеегипетская мандала.

Теперь все пояснения сделаны, можно начать рассматривать и сами купола.

6. Купола разноцветные.

Главный, центральный купол номер 5. В его основании

восьмигранник (8 граней!), секторы которого пронумерованы гексаграммами двоичного кода Ариев-Русов, как на изображении мандалы Инь-Янь (рис.14) Только здесь каждый сектор разделён ещё на две половины, результате имеем 16 секторов. Именно столько секторов и с такого же типа нумерацией (посредством гексаграмм двоичного кода), мы встречаем на арийско-русском календаре. Значит основание выполнено в стиле Арийск-Русской символики.

На самом куполе видим 12-ти лучевой солярный свастический знак. Число 12 олицетворяет космический порядок.

Лучи разбиты на 4 сектора, и в каждом секторе по три луча трёх цветов: серебряный, зелёный и синий. В таком переплетении интегрально отражены целая серия свастических солярных знаков: в первую очередь можно отнести “Сваор”, “Свята Дар”, и “Велесовик” (рис.15).

Изгиб лучей указывает на с о л н е ч н о е направление вращения (Бога Ра).

Короче всё указывает на истоки ведического Православия, откуда родом все современные мировые религии.

8. Купола номер 7 и 8.

14 прямых лучей, их наборы цветов и прерывистость

однозначно указывают на чакровый Индуизм, распространённый в первую очередь, в Индии и её окрестностях. Обычно в нём фигурируют только 7 чакр верхнего мира, но на самом деле их 14.

Орнамент из п я т и колец купола “8” указывают на

пятеричную систему Китая, Японии и иже с ними. Это символы пяти стихий и пятеричного счета, распростанённого там…

Внешний декор храма Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге

Фотографии

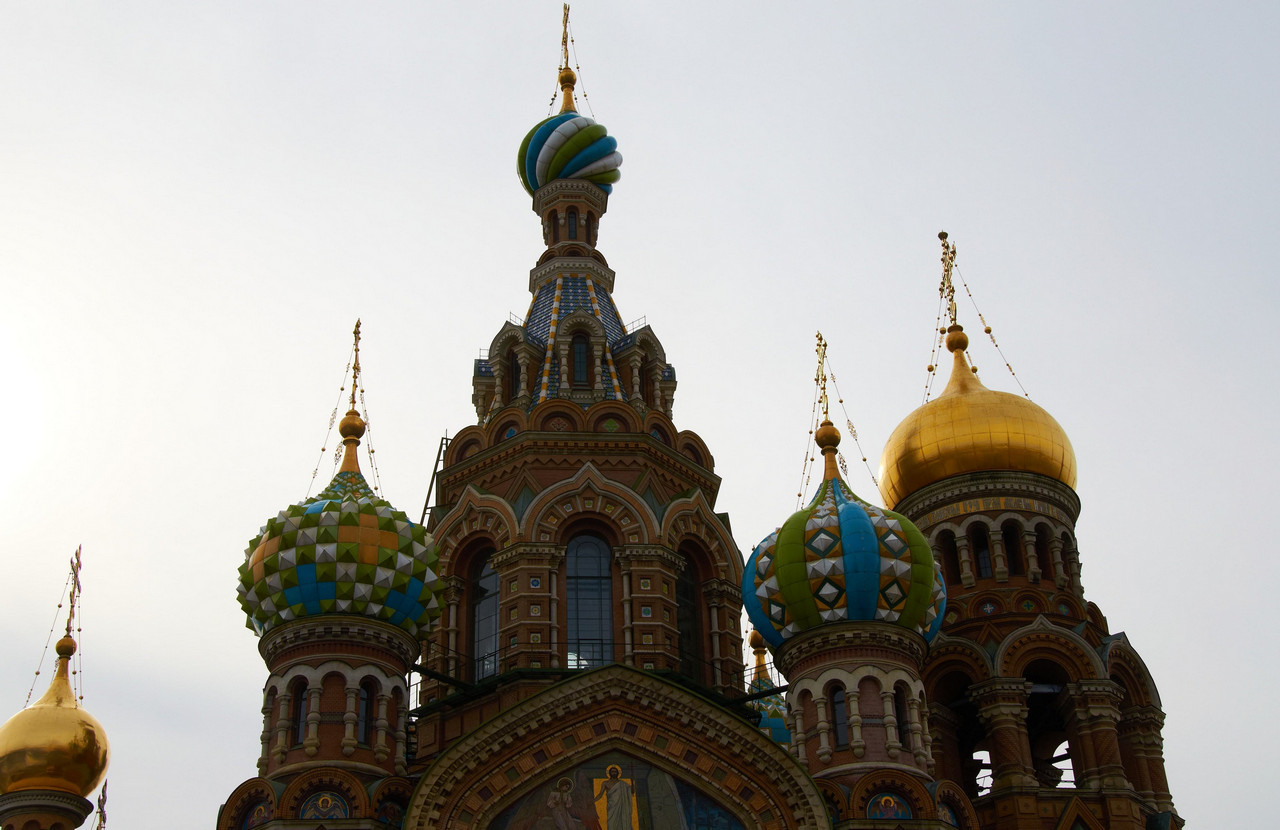

Храм Воскресения Христова на Крови, прозванный в народе Спас-на-Крови, является одним из известнейших храмов Северной столицы. Представить город без этого архитектурного творения сегодня невозможно, но после его возведения на городские власти обрушился шквал критики и просьб снести «безвкусную» постройку. Уж очень он не вписывался в строгий архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга. Лишь после Великой Отечественной войны угроза сноса храма миновала.

Каменный цветок

Спас-на-Крови выделяется на фоне торжественной и утонченной архитектуры центральной части Петербурга. Он похож на сказочный теремок с витыми колоннами, резными изразцами, расписными кокошниками над крылечками и окнами. Его разноцветные купола играют на солнце, притягивая взоры прохожих. Вид этой церкви вызывает восхищение и улыбку.

Этот радужный храм был возведен на месте одного из самых трагичных событий в истории России – на месте убийства императора Александра Второго. Престолонаследник Александр Третий пожелал возвести на месте убийства храм, который стал бы символом покаяния. Он пожелал, чтобы храм был выстроен в «русском стиле». Победителем архитектурного конкурса стал проект архимандрита Игнатия (Малышева) и архитектора Альфреда Парланда.

Строительство храма шло с 1883 по 1907 годы. Парланд изначально хотел придать храму присущую русскому стилю самобытность. Он изучал знаменитые церковные постройки Москвы и Ярославля, возведенные в семнадцатом веке. В итоге получился храм с обилием ярких декоративных элементов.

Благородный фасад

Облик самого здания довольно импозантный благодаря благородным отделочным материалам. Нижний цоколь отделан темно-серым гранитом, верхняя часть, колонны, двухлопастные арки над крылечками сделаны из более светлого гранита, привезенного с острова Германа, что в Ладожском озере. Подкупольные барабаны, наличники и обрамляющие окна кокошники выполнены из эстляндского мрамора. Облицовано здание немецким кирпичом. Цветовая гамма выдержана в строгих «питерских» тонах.

Но фасады храма богато украшены сложным орнаментом, присущим ярославским и московским храмам. Помимо этого весь фасад украшен фарфоровыми и керамическими вставками-изразцами, которые можно увидеть и в углублениях стен, на кровле, в арках и на колоннах. На фоне кирпичной кладки все эти элементы выглядят очень нарядно.

Мозаичное оформление

Спас-на-Крови богато украшен мозаикой как внутри, так и снаружи. Впервые при строительстве храма так широко применяли мозаику при оформлении фасадов, их площадь более 400 квадратных метров.

К изготовлению мозаичных полотен были привлечены специалисты как российских, так и зарубежных компаний. Но большая часть работ выполнялась в мастерской Фроловых, находящейся в Санкт-Петербурге. В период с 1895 по 1900 годы были выполнены почти все фасадные и большая половина интерьерных мозаичных сюжетов.

В западной части храма расположена колокольня. Эта часть более других украшена мозаикой и другими декоративными элементами. Колокольня была построена непосредственно над местом совершения теракта, унесшего жизнь императора. В небольших квадратных нишах с трех сторон колокольни находятся 134 мозаичных герба. Это геральдические знаки всех губерний, областей и некоторых уездных городов России. Они стали символом того, что храм возводился всем миром, а также знаком народной скорби по почившему императору. Под куполом можно прочесть слова молитвы Василия Великого, выложенные мозаикой: «Сам безсмертный Царю. «

Центром западного фасада служит открытая часовня, в которой можно увидеть мозаичное полотно «Распятие». Его автором стал сам архитектор Парланд. Над распятым Христом изображение Бога Отца в окружении шестикрылых серафимов. Рядом с распятием находятся образы святого Зосима, в день поминовения которого родился император, и святой Евдокии, в день памяти которой он трагически погиб. До революции здесь всегда горела лампада.

Над часовней располагаются мозаичные картины, украшающие полукруглое окно. Вверху — образы ангелов со Христом, а по обеим сторонам — молящиеся Дева Мария и апостол Иоанн. Выше на цоколе — мозаичный образ Александра Невского – небесного покровителя города на Неве.

Северный и южный фасады колокольни отражают сцены из жизни Христа. С южной стороны видна икона «Божья Матерь, Иоаким и Анна». Богородица сидит на троне с Младенцем на руках. С северной стороны находится икона «Деисус», изображающая Христа с Девой Марией и Иоанном Крестителем.

Кокошники, которыми украшена колокольня, заполнены мозаичными образами святых, просиявших в земле русской, а также небесных покровителей императорской семьи.

Особого внимания заслуживают треугольные тимпаны над четырьмя крыльцами, расположенные по обеим сторонам колокольни. Они украшены мозаичными картинами, созданным по эскизам Васнецова. Здесь изображены самые страшные моменты в жизни Христа. Каждое из этих изображений передает муки, выпавшие на долю Спасителя, и заставляет задуматься о том, что жизнь коротка, а душа вечна.

Южный фасад украшен мозаикой «Христос во славе», автором которого является художник Кошелев. На нем помимо Спасителя, от которого исходит золотое сияние, пронизывающее всю картину изображены святитель Николай и Александр Невский. В руках у последнего макет храма. Мозаичист Фролов считал, что эта композиция одна из лучших его работ.

Северный фасад украшает панно «Воскресение Христово», автором которого стал художник Нестеров. Здесь Христос изображен в белоснежной плащанице. В руках он держит красный крест. Весь его облик – с одной стороны воплощение смирения, а с другой – торжество жизни.

Центральная аспида храма украшена мозаикой «Благословляющий Спаситель», эскиз которой создал Парланд.

Все мозаичное украшение фасадов отображает земные страдания Иисуса и его победу над смертью, давая всем живущим надежду на спасение.

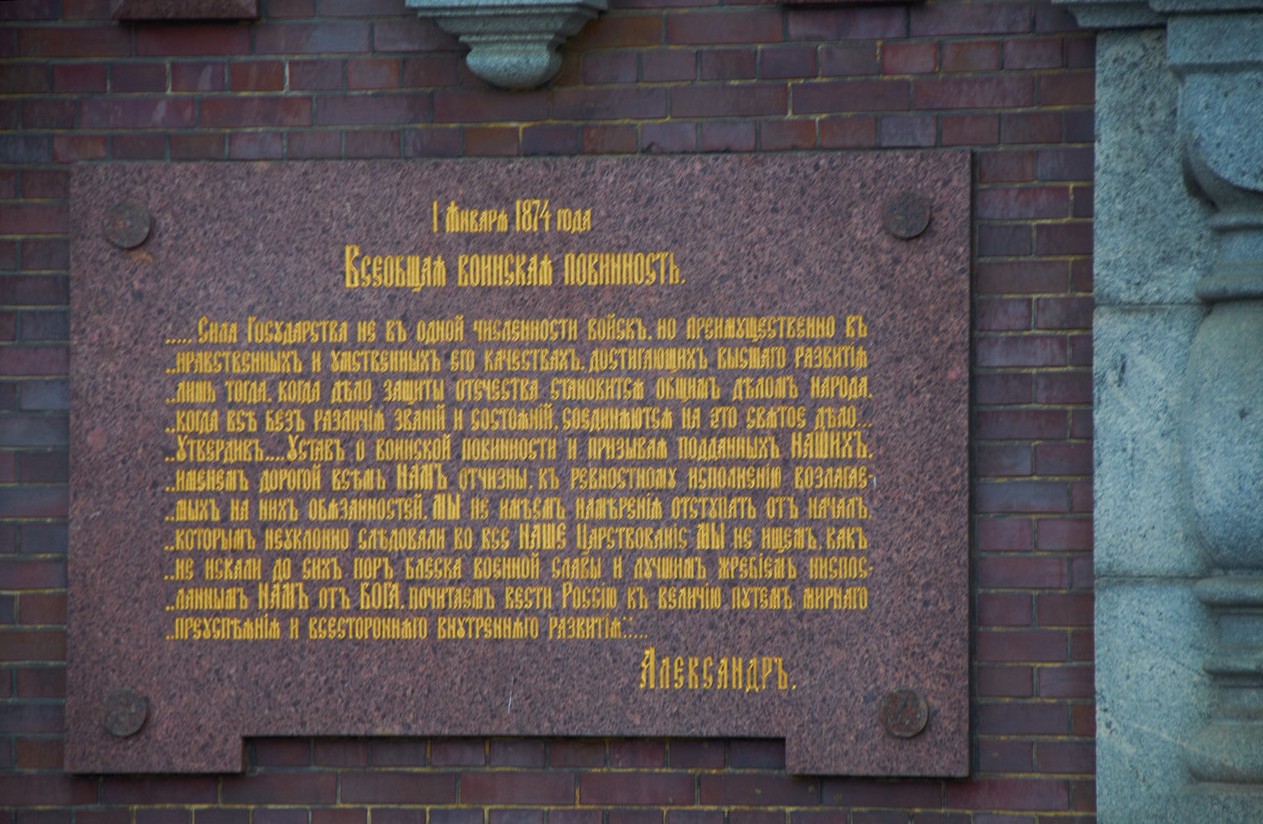

Летопись правления

В 1905 году во впадинах цоколя были установлены пластины из привезенного из Норвегии красного гранита. Изначально на них планировалось высечь имена жертвователей, которые внесли свою лепту в строительство храма. Но в итоге оказалось, что список этот не слишком велик, и все имена можно уместить на одной доске. Поэтому на плитах высекли летопись жизни императора Александра Второго. Он был великим реформатором.

Мемориальные доски повествуют о рождении императора, о его венчании и о восшествии на престол. А также описаны реформы, увековечившие его имя: отмена крепостного права, развитие железных дорог в стране, отмена телесных наказаний, введение образования для народа. А также достижения императора на международной арене: окончание Восточной войны, присоединение к российским землям Уссурийского и Амурского края, покорение Кавказа и окончание Кавказской войны, и многое другое.

Деяния царя уместились на двадцати памятных досках. Последняя, двадцатая повествует о трагической смерти царя, на месте которой возведен храм.

Строительство храма длилось 24 года. Итогом кропотливой работы стал великолепный храм, ставший отражением широкой и загадочной русской души.

Гербы на спасе на крови список

ТАЙНЫ ХРАМА СПАСА НА КРОВИ. Предания, символы, знаки, легенды..

Петербургский храм Спаса на Крови, или Воскресения Христова, наполнен духовным и символическим значением. Заложенный 18 октября 1883 года на месте трагической гибели Государя Императора Александра ІІ храм стал духовным и знаковым символом России.

Предание о крахе советской власти

Леса вокруг Спаса на Крови стояли так долго, что стали легендой Санкт-Петербурга, если не его достопримечательностью. И даже вошли в культуру: к примеру, Розенбаум в своей песне “Покажите мне Москву, москвичи…” поет о том, что мечтает снять леса со Спаса на Крови. В народе говорили, полушутя-полусерьезно, что как только уберут эти леса, рухнет весь советский режим. В 1991 году леса были разобраны, хотя к ним не прикасались десятилетиями, а в августе 1991 года произошли события, положившие конец советской власти в России.

Подводные кресты

Спас-на-крови стоит прямо на канале Грибоедова. Для того, чтобы храм мог устоять, и воды канала не проникали под здание, здесь при укреплении грунта отказались от использования свай. Впервые в градостроительстве под всей площадью здания было сооружено бетонное основание. Для сооружения колокольни на набережной был сделан выступ на 8 метров.

Этот канал, согласно легенде, сыграл немалую роль в восстановлении собора. Существует рассказ о том, как кресты Спаса на Крови “крестились” водой канала. Говорят, что чтобы спасти их от большевиков, в советское время жители Петербурга спрятали их… на его дно. А когда храм наконец-то стал реставрироваться, то один петербуржец, “случайный прохожий”, рассказал команде реставраторов о том, где могут быть кресты, и указал место. Водолазы действительно нашли спрятанные святыни, и те вернулись на свои купола.

Морг и хранилище декораций

Во время войны и Ленинградской блокады в храме находился – не много не мало – районный Дзержинский морг, и храм будто бы во второй раз оправдал свое название – “На Крови”. Чуть позже здание арендовал Малый Оперный театр, чтобы устроить там хранилище своих декораций.

Освященная брусчатка

Символика Храма

Символичны даже пропорции храма Воскресения Христова: высота его центрального сооружения – 81 метр, и это число было выбрано в напоминание о годе гибели государя Александра II – 1881. Второй по выcоте купол — 63 мeтра, символ возрaста убиенного императора. Символика чисел вообще свойственна православию, и ее можно найти также в избранном зодчими количестве куполов и других деталях.

Двадцать красно-гранитных памятных табличек установлены в цоколе храма. На них обозначены деяния императора Александра II: основные события с 19 февраля 1855 года по 1 марта 1881 года. Также на храме можно найти двуглавого орла, а на колокольне – гербы русских городов, губерний и уездов. Крест колокольни Спаса на крови венчает вызолоченная царская корона.

Шедевры

Коллекция мозаик Собора Спаса на Крови в Петербурге – одна из крупнейших в Европе. Мозаиками покрыты более 7-ми тысяч квадратных метров здания храма, и изготовление этих шедевров задержало окончание работ над храмом и его освящение на десять лет! Среди изготовителей эскизов к мозаикам известнейшие русские мастера – Васнецов, Нестеров, Беляев, Харламов, Журавлев, Рябушкин. Мозаичный в Спасе на Крови даже иконостас.

Храм изначально строился как электрифицированный, и освещали его 1689 электроламп. Мозаики в таком освещении должны были смотреться по-особенному. Кроме этого технического новшества – электричества, в храме были и другие, например, в его разноцветные куполa искусно вмонтирована систeма молниeотвода.

Таинственная икона

В связи со Спасом на Крови постоянно говорят о таинственной иконе, находящейся в этом соборе, и свидетельствующей о поворотных для истории России датах: 1917-й – год преступного переворота, 1941-й – год начала Великой Отечественной войны, 1953-й – год смерти Иосифа Сталина.

Но кроме этих дат, на удивительной иконе проступают еще какие-то, пока нечеткие, но возможно относящиеся к будущему…

Информационная служба МПР

По материалам Международного Интернет-журнала

ЕГЭ. Культура. Архитектура. XIX век.

10 вопросов – 10 ответов.

Один из красивейших храмов России, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История храма, особенности строения, современное состояние.

10 вопросов и ответов по архитектурному памятнику, которые помогут при подготовке к урокам и ЕГЭ по истории.

Вопросы

Ответы

1.Где находится храм?

Храм Воскресения Христова (храм Спаса на Крови), Санкт-Петербург, берег канала Грибоедова.

3.Век и дата постройки?

XIX век, 1883-1907 гг.

4.При каком правителе?

Годы его правления и современники.

Строился при двух императорах:

Александр II (1881-1894);

Николай II (1894-1917)

5.В честь (или память) о каком событии?

1 марта 1881 года на месте, где стоит храм, совершено покушение на императора Александра II террористом Гриневицким, в результате которого император был убит.

Хам строился на средства, собранные по всей России.

6.Особенности сооружения?

«Русский стиль», поздний этап. Большое влияние оказал на строительство храм Василия Блаженного в Москве.

Высота девятиглавого храма 81 м, вместимость до 1600 человек.9 глав имеют асимметричную высоту. Одни покрыты золотом, другие- эмалью. В центре- шатёр, высотой 81 метр, сужающийся кверху. С внешней стороны на храме сделаны надписи, где подчёркиваются достижения России в период правления Александра II.

Материал: кирпич, мрамор, гранит, эмали, позолоченная медь и мозаика.

7.Внутреннее оформление?

Площадь мозаики- 7065 кв. м. Мозаику создавали более 30 художников (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, А.П. Рябушкин и др.)

Особенно значительным в храме, после алтаря, является место, где произошло покушение на императора Александра. Над фрагментом булыжной мостовой была сооружена сень, под сенью хранятся реликвии собора – часть решетки Екатерининского канала и камни булыжной мостовой, на которые пал смертельно раненый Александр II.

Собор декорирован полудрагоценными камнями и самоцветами.

1930-2004 был упразднён.

С 1997 г. был как музей открыт для посетителей.

С 2004- освящён, начало богослужений.

9.Проводится ли сегодня богослужения?

Да, храм действующий.

10.Современное состояние?

В 1990 г. включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

На наружной стене изображены гербы городов и губерний России.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Спас на Крови в Санкт-Петербурге: описание архитектуры и мозаик на фасадах

Спас на Крови, или храм Воскресения Христова на Крови, — одна из самых значительных церковных построек в России рубежа XIX и XX веков, а ныне популярнейшая туристическая достопримечательность Санкт-Петербурга. Лакомо-многоцветный, сияющий золотом, мозаикой и эмалью, вырастает его силуэт над гладью канала Грибоедова. Несмотря на его праздничный вид, собор построен на месте одного из самых трагических событий в истории России — смертельного ранения Александра II, отсюда и обиходное название «Спас на Крови».

Сегодня даже трудно представить, что когда-то этот район города выглядел иначе — таким знакомым стал этот растиражированный открыточный вид на храм со стороны Невского проспекта, в перспективе канала Грибоедова. Несмотря на его не петербургскую, а скорее московскую наружность, странную среди наших неброских классицистических ансамблей, Спас на Крови стал неотъемлемой частью питерского ландшафта и одним из самых любимых в народе храмов. Пестрый хоровод его глав определяет облик исторической части Петербурга наряду со шпилями Адмиралтейства и Петропавловского собора и золотым куполом Исаакия.

В этой статье мы расскажем об архитектуре этого ярчайшего образца «русского стиля» в Петербурге, полюбуемся богатой декоративной отделкой и мозаиками на фасадах, а заодно и изгибами фигурной кованой решетки, отделяющей собор от Михайловского сада. В заключение познакомимся с краткой творческой биографией создателя Спаса на Крови — архитектора Альфреда Парланда.

Описания и фотографии интерьера Спаса на Крови можно найти в отдельной заметке.

Подробно об истории создания храма-памятника Спас на Крови читайте в заметке «История Спаса на Крови (храма Воскресения Христова)».

Практическая информация о посещении Спаса на Крови (как добраться, часы работы, цена билетов и т.п.) приводится ниже.

«Русский стиль»: откуда и зачем он взялся в Петербурге

Щедро украшенный, живописный и многоцветный, Спас на Крови неожиданно вторгается в традиционный классицистический ландшафт Петербурга. Создавая этот праздничный храм, А. А. Парланд в каком-то смысле вернулся на два столетия назад, к допетровской эпохе, обратившись к памятникам архитектуры Москвы и Ярославля XVII века.

Спас на Крови стал ярчайшим образцом «русского стиля», восходящего к православным традициям культового зодчества. Этот стиль начал зарождаться в России еще в 1830-х годах, в период заката классицизма и становления эклектики, и получил наибольшее развитие на рубеже XIX-XX веков. Представители данного направления стремились создать особый национальный стиль, укорененный в древнерусском зодчестве и народном искусстве, глубинных традициях этнической самобытности [4]. «Русский стиль» воспринимался как противоположность петербургской архитектуре XVIII – начала XIX века, развивавшейся в русле общеевропейского барокко и классицизма.

Как известно из истории, официальное течение «русского стиля» вышло на первый план после 1 марта 1881 года, вместе со сменой политического курса. Тогда-то и наметился резкий поворот от традиций византизма (представителем которого были такие зодчие, как К. А. Тон и Н. Е. Ефимов) к подчеркнуто самобытным формам допетровской архитектуры XVII века. Национальное возрождение России теперь виделось в укреплении древнего православного духа, воплощавшего чистоту христианской веры, и возвращении к патриархальному укладу [4].

Но обращение к зодчеству XVII века не было просто диктатом сверху. Менялись и профессиональные взгляды архитекторов на наследие русской старины: сложилось мнение, что поворот древнерусской архитектуры к самобытности произошел в середине XVI века в Москве, а полного своеобразия она достигла, освободившись от византийских и итальянских влияний, в XVII веке. Согласно этой концепции, этот наивысший этап был прерван реформами Петра I, за которыми последовало подражание Западу. Отсюда выводилась программа продолжения национального стиля на той стадии, на которой он оборвался [4].

К тому же узорочное зодчество XVII века было во многом родственно поздней эклектике: та же повышенная декоративность, сложные силуэты, обилие мелких деталей, использование выразительных свойств кирпича, та же апелляция к массовым вкусам горожан (в первую очередь купечества).

Любопытно, что «русский стиль» в основном является порождением петербургской архитектурной школы — хотя в самóм Петербурге соответствующие прототипы отсутствовали. То есть этот стиль стал своего рода средством архитектурной русификации самого европейского города России.

А. А. Парланд тоже считал, что петровские реформы положили конец самобытности в русской архитектуре, поэтому видел свою задачу в выборе «типично русских оттенков, представляющих собой как бы последний фазис русского стиля XVII века» [4] и в их дальнейшей разработке, которая бы создавала впечатление естественного продолжения прерванного развития. В 1887 году архитектор ездил в Москву, чтобы «еще более вдохновиться русскою архитектурою XVII века» [4].

Работая в духе поздней эклектике, Парланд отбирал для своего творения наиболее сложные, декоративно насыщенные элементы, «сгущая черты национальной самобытности», хотя при этом не забывал и об академическом идеале, симметрии, подчеркнуто правильной прописовке деталей [4]. В итоге он создал как бы собирательный образ русского православного храма, антологию церковного зодчества XVII века. И хотя композиция Спаса на Крови насыщена архитектурными цитатами, произведение Парланда получилось в целом не похожим ни на один из использованных прототипов.

Подробно об истории создания Спаса на Крови, а также о ходе его строительства и дальнейшей судьбе храма читайте в заметке «История Спаса на Крови (храма Воскресения Христова)».

Ниже мы рассмотрим архитектурные особенности Спаса на Крови более подробно и поговорим о богатом декоре его фасадов.

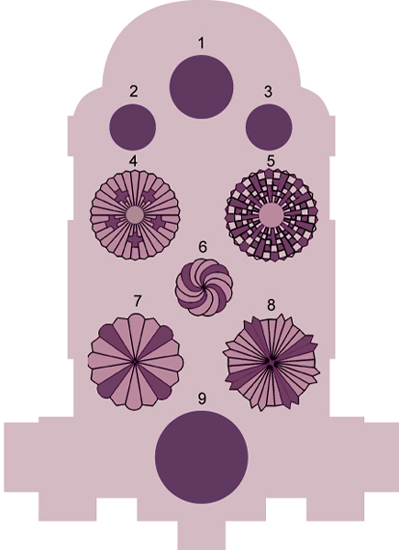

Архитектурная композиция храма Спас на Крови

Спас на Крови, или храм Воскресения Христова, — четырехстолпный храм. Это значит, что его свод опирается на четыре опоры, столпа. Основа сооружения — четырёхугольный в плане объем (в русской архитектуре принято название четверик). Над ним возвышаются пять глав: средняя шатровая и боковые луковичные. Центральное место занимает восьмигранный шатер — ярко выраженная высотная доминанта, создающая впечатление устремленности вверх. Купол шатра по размеру уступает куполам боковых глав и колокольни, из-за чего кажется, что шатер будто уходит в глубину небесного пространства ([6]; [31]) (фото с воздуха — с сайта [20]).

Пять глав основной части храма покрыты эмалированными медными пластинами, что было «первым в мире примером применения эмали, да еще на выпуклых плоскостях, в столь широких, грандиозных размерах» [20]. Из-за технологических сложностей область применения эмали всегда была достаточно узкой: в основном она использовалась в ювелирном деле [31]. Так что покрытие куполов храма ювелирной эмалью — очень смелое и необычное решение архитектора Парланда.

Эти сочные по краскам купола придают зданию особую живописность. Площадь их покрытия эмалью составляет 1000 кв. м — беспрецедентный случай в истории отечественного зодчества [1].

Именно из-за характерной формы, рельефности и полихромности этих луковичных глав в сочетании с центральным шатром Спас на Крови так часто сравнивают с московским собором Василия Блаженного [35]. На самом же деле у построек совершенно разная композиция: московский собор состоит из девяти столпообразных храмов с девятью же куполами, а Спас на Крови имеет ясно выраженный крестово-купольный квадратный в плане объем с пятиглавием [4]. К тому же не стоит забывать, что храм Василия Блаженного относится к XVI веку, а Парланд ориентировался на более поздние памятники зодчества допетровской эпохи [4]. Хотя храм Василия Блаженного тоже отличается затейливым силуэтом и ярким многоцветьем убранства, впечатление сходства этих двух сооружений — это скорее лишь «поверхностное первое впечатление, на которое более всего наводят элементы орнамента; так сказать, колерно-оптический обман зрения» [26].

Что же касается постановки шатра вместо центральной главы пятиглавия, то этот прием мог быть навеян московской церковью Рождества в Путинках XVII века, шатер которой, как и у Парланда, имеет килевидные проемы [4]. В основании восьмигранного шатра имеются восемь продолговатых окон с наличниками в форме кокошников. Выше шатер сужается, в нем прорезаны выступы с окошками. Заканчивается шатер фонарем, увенчанным луковичной главкой с крестом.

С востока (со стороны Михайловского сада) собор завершается тремя полукруглыми алтарными апсидами, которые увенчаны небольшими луковичными куполами-главками, крытыми золоченой медью. Когда смотришь на собор с этого ракурса, особенно сильно ощущается его устремленность ввысь.

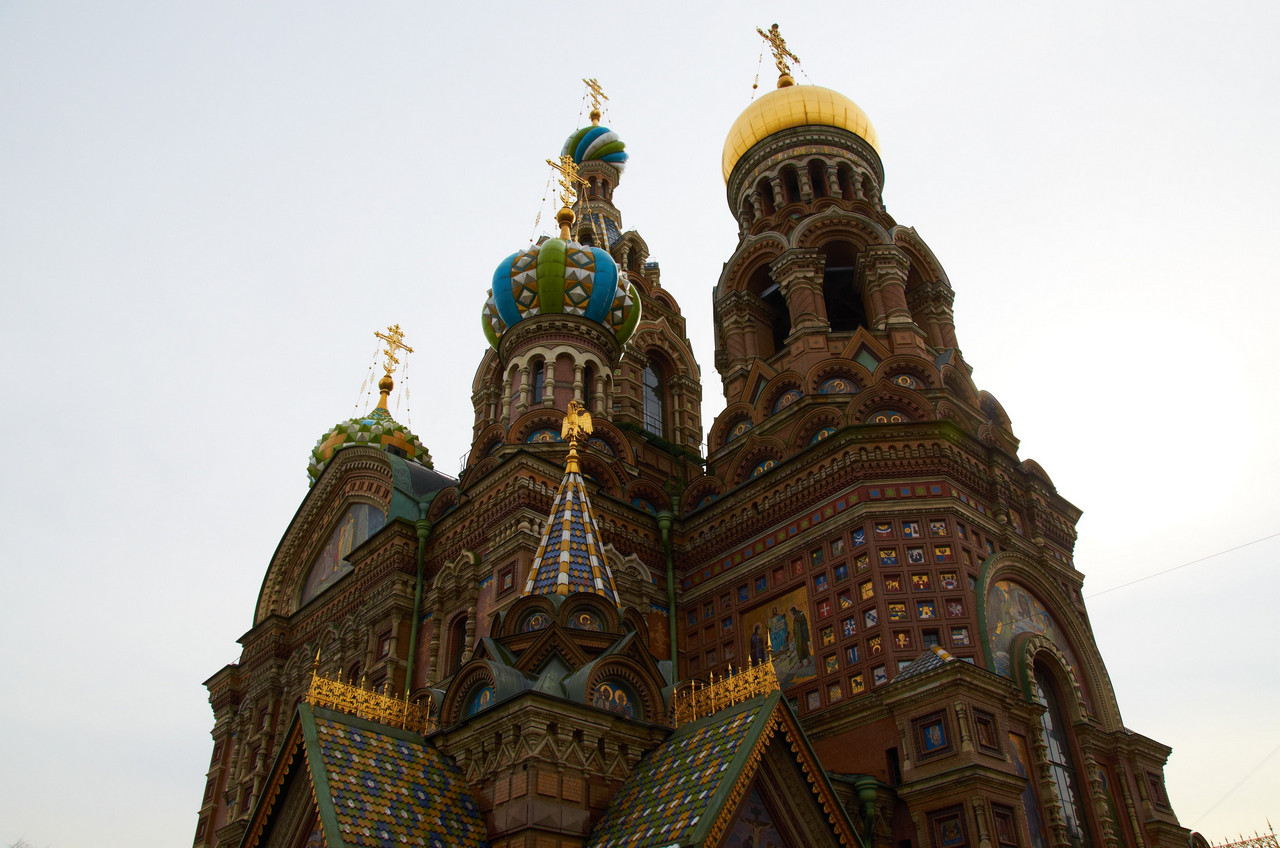

С западной стороны к основному объему здания вплотную примыкает колокольня с куполом, покрытым золотой смальтой. Наличие колокольни на продольной оси сближает Спас на Крови с трехчастным типом церквей XVII века, спланированных «кораблем», только здесь нет промежуточного звена (трапезной) [4].

Оригинальность решения Парланда в том, что — в отличие от авторов других церквей «русского стиля», строившихся в то время, — он водрузил над колокольней именно купол, тогда как обычно архитекторы завершали колокольни шатрами (да и парландовский проект 1883 года предусматривал строительство именно шатровой колокольни) [4]. То, что колокольня завершается не шатром, а куполом, делает ее похожей на столп Ивана Великого в Московском Кремле [8].

Колокольня возведена непосредственно над местом смертельного ранения Александра II и поэтому играет особую роль. Глава колокольни ниже главы центрального шатра, но массивнее всех глав по размеру [35]. Из-за привязки к «памятному месту» колокольня выдвинута за пределы набережной и как бы врезана в русло канала. В связи с этим отсутствует обычный средний вход: по обе стороны колокольни, с северо-западной и юго-западной стороны, имеются крыльца-притворы, напоминающие близкие русскому сердцу терема. Сам архитектор писал об этом так: «Место смертельного поранения в Бозе почившего Императора Александра II, включенное вовнутрь храма, оказалось как раз на вертикальной оси колокольни западной части храма. Устроить главный вход через это священное место, обагренное кровью Царя Освободителя, было немыслимо» [20].

Пропорции храма — пример символичных совпадений. Так, центральный шатер Спаса на Крови возносится на высоту 81 метр, что соответствует году гибели Александра II, а второй по высоте купол, венчающий колокольню, возвышается в 63 метрах над мостовой — император в момент покушения был на 63-м году жизни [9].

Всего собор венчают 9 глав, создающих асимметричный живописный силуэт. Расположение глав храма Спаса на Крови хорошо видно на следующей схеме (источник [31]). Глава центрального шатра обозначена цифрой 6, глава колокольни имеет номер 9, а номерами 1,2 и 3 обозначены главки большой центральной апсиды, малой северной и малой южной апсид соответственно.

Западная и восточная стороны храма имеют строго симметричную композицию. Боковые фасады храма, северный и южный, завершены гигантскими фронтонами-кокошниками. Эти фасады несколько асимметричны, но на них резко акцентирована средняя ось.

Длина Спаса на Крови в направлении с запада на восток — 56,7 метра, ширина в центральной части — 30,1 метра, в западной — 44,1 метра.

Отделка и декор фасадов

Благодаря своему театральному декору Спас на Крови — этот фантастический цветок, расцветший на болотистой петербургской почве, — производит впечатление резной самоцветной шкатулки. Его облик отличается безудержным обилием деталей, щедрой палитрой отделочных материалов, ярким колоритом, сверканием и переливами мозаик, эмалей, изразцов, разноцветной черепицы. Парланд, как мы уже знаем, старался утрировать приметы самобытности, отбирая из памятников XVII века самые яркие, декоративно насыщенные и типичные «русские» черты. Итог — необыкновенная изощренность и обилие декора.

Импозантность облика здания подчеркивают благородные отделочные материалы. Наружный цоколь облицован в нижней части темно-серым гранитом, в верхней — светло-серым, добытым на острове Германа в Ладожском озере [31]. Из такого же светло-серого гранита выполнены фигурные колонки и двухлопастные арки с «гирьками» в оформлении крылец и аркады цоколя.

Храм облицован немецким зигерсдорфским кирпичом. Украшения барабанов куполов, наличники, колонки и кокошники, обрамляющие окна, сделаны из эстляндского мрамора. Четыре крыльца оформлены треугольными кокошниками из того же эстляндского мрамора, а их колонны-«кубышки» изготовлены из серого гранита Усть-Каменогорского месторождения [31].

Архитектор Парланд в полной мере выполнили пожелание Александра III и создал храм в «истинно русском стиле» (подробнее об истории создания храма читайте в заметке «История Спаса на Крови»).

Фасады собора сплошным ковром покрыты сложными измельченными орнаментами, перенесенными из произведений московских и ярославских зодчих XVII века — периода, когда декоративная кирпичная облицовка и пестрое узорочье стен были одними из главных выразительных средств русского зодчества.

Аналогично этим прототипам, Спас на Крови украшают орнаменты в виде поясков и крестиков из цветных фарфоровых и керамических кирпичей, полихромные керамические изразцы в квадратных углублениях стен («ширинках»), поливная изразцовая черепица на кровлях апсид и шатровых крыш, ажурные арочки, резные колонки и кокошники из мрамора. На фоне коричневато-красного кирпича всё это великолепие смотрится особенно нарядно.

Как отмечают специалисты [4], форма лопаток (вертикальных выступов) с изразцами в «ширинках» навеяна ярославскими храмами. Для них же характерны и главы со световыми барабанами. Фронтонные кокошники северного и южного фасадов восходят к храмам с перекрытием «бочкой», а высокие окна с длинными колонками на центральной апсиде напоминают сходный мотив подмосковных церквей в Тайнинском и в Алексеевском [4]. Карниз, насыщенный декоративными поясками, мог быть подсказан московской церковью Николы в Пыжах, а сплошной ковер «ширинок» с изразцами на стенах колокольни — церковью Николы в Хамовниках, также в Москве.

В оформлении теремообразных входов архитектор объединил шатровые рундуки московского типа (церкви Троицы в Никитниках, Рождества в Путинках) с ярославскими фронтонными крыльцами (церковь Иоанна Златоуста в Коровниках).

Фигурные наличники окон, представленные в форме кокошников, тоже роднят Спас на Крови с постройками XVII века. В средней части боковых фасадов введены обрамления со сложным тройным завершением, в которое вкомпонована розетка (этот мотив известен по церкви Рождества в Путинках). Боковые части этих же фасадов отмечены наличниками с поднятым килевидным кокошником. Этот тип наличников взят от церкви Николы в Хамовниках, а оригиналами для очелий (так называют декоративное навершие наличника) могли послужить аналогичные детали Троицкой церкви в Останкине и других памятников Москвы и Ярославля XVII века [4].

Рельефные изображения равносторонних крестов в круге, стилизованных цветов и другие мотивы в оформлении изразцов, наличников и кокошников — не простое украшение. Все эти детали имеют глубокий смысл. Это древнейшие символы, которые встречаются у многих цивилизаций. Так, распускающийся цветок символизирует возникновение Вселенной из центра, символизирующего Абсолют. Круг, в котором расположен цветок, — это мир, находящийся в становлении, в круговом движении вокруг центра, а сердцевина цветка — семя, из которого рождается Вселенная. Равносторонний крест в круге символизирует расширение Вселенной из центра по четырем направлениям [40].

Звучание храма как памятника самодержавию усиливают такие символические детали, как увенчанный короной крест на колокольне и двуглавые орлы (трёхсторонние) над шатрами крылец.

Мозаика на фасадах Спаса на Крови

Спас на Крови — непревзойденный образец мозаичного зодчества. Этот храм стал первым в России примером столь широкого применения мозаики в украшении фасадов. Гигантская площадь мозаичного поля, покрывающего фасады и внутренние стены собора, в сочетании с высоким уровнем исполнения мозаик, делает Спас на Крови памятником мирового значения.

Мозаика отмечает основные композиционные детали здания и играет особую роль в создании праздничного облика здания. Общая площадь мозаичных композиций на фасадах Спаса на Крови — более 400 кв. м [4].

Изготовлением мозаик Спаса на Крови занимались отечественные и иностранные фирмы, причем самый крупный заказ получила знаменитая мастерская А. А. и В. А. Фроловых. Создание мозаичного убранства Спаса на Крови начиналось в частной студии декоративной мозаики, основанной А. А. Фроловым на Кадетской линии. После ранней смерти А. А. Фролова в 1897 году его заменил младший брат В. А. Фролов, и мастерская переехала, а позднее разместилась в собственном здании Фроловых на Васильевском острове. За сравнительно короткий период в этой мастерской было создано почти все мозаичное убранство Спаса на Крови. Владимир Александрович Фролов (1874-1942) стал крупным мастером русской и советской мозаики и считается главным создателем мозаичного убранства храма Воскресения Христова (Спаса на Крови).

Напомним, что в мастерской Фролова также был выполнен фриз дома Набоковых и здания Общества взаимного кредита в Петербурге, мозаики для доходного дома герцога Н.Н. Лейхтенбергского, Феодоровского собора в Пушкине, храма Александра Невского в Таллине, Морского собора Николая Чудотворца в Кронштадте и других религиозных и светских учреждений, особняков и доходных домов.

Воплощением эскизов в материале занимались также и талантливые русские мастера из Мозаичного отделения Академии художеств.

Эти работы начались в 1895 году, и к 1900 году было изготовлено большинство фасадных и половина интерьерных сюжетов.

Подробно об истории создания Спаса на Крови, а также о ходе его строительства и дальнейшей судьбе храма читайте в заметке «История Спаса на Крови (храма Воскресения Христова)». О мозаиках внутри храма читайте тут.

Наиболее насыщена мозаикой западная часть храма, а именно колокольня, построенная над местом смертельного ранения Александра II и потому несущая особую смысловую нагрузку, ведь собор, как мы знаем из истории, должен был играть роль мемориала царя-освободителя, осененного ореолом мученика. Так что его создатели всеми средствами старались акцентировать эту идею, «обращая особое внимание на ту часть храма, которая окружает место катастрофы, то есть на колокольню» [4].

Отличительная особенность колокольни — расположенные в квадратных углублениях с трех сторон ее основания 134 мозаичных герба (по эскизам художника А. П. Черкасова): это гербы всех губерний и областей Российской империи, дополненные некоторыми уездными гербами. Такое оформление наглядно иллюстрировало тему всенародной скорби и покаяния. Гербы были призваны отражать скорбь по императору, «охватившую при роковой вести все сердца на необъятном пространстве общей родины» [20]. Также они свидетельствовали о том, что храм «строила вся Россия» [4] (хотя, как мы теперь знаем, вклад народных пожертвований был гораздо меньше, чем принято считать).

Под куполом колокольни мозаикой выложены слова молитвы святого Василия Великого, отражающие покаянную идею храма («Самъ безсмертный Царю, пріими моленія наша. и остави намъ прегршенія наша, яже дломъ и словомъ и мыслію, вдніемъ или невдніемъ согршенная нами»).

Однако одними гербами мозаичный декор колокольни не ограничивается. В этой же технике выполнены церковные сюжеты, выражающие главную тему Спаса на Крови как «Голгофы для России» (подробнее о символике храма читайте тут). В центре западного фасада основание колокольни отмечено открытой часовней, где под золоченым навесом находится мозаичное «Распятие» на рельефном кресте из мрамора и гранита. Мозаика выполнена по эскизу самого архитектора А. А. Парланда. Это, наверное, самый пронзительный мотив крестных мук, выпавших на долю Христа и уподобляемого Ему погибшего императора. В верхней части композиции изображен Бог Отец, окруженный шестикрылыми серафимами.

На этом же западном фасаде колокольни по обеим сторонам «Распятия», на общем с ним фоне из золотой мозаики, помещены мозаичные иконы в обрамлении из эстляндского мрамора. Они изображают святого Зосима Соловецкого и святую Евдокию. Дни празднования этих святых совпадали с датами рождения и смерти Александра II: преподобный Зосима был покровителем дня рождения императора (17 апреля), а день святой преподобной мученицы Евдокии совпадает с днем цареубийства (1 марта) [31].

До 1917 года перед «Распятием» горела неугасимая лампада.

Над «Распятием», по сторонам большого полукруглого окна, — крупная трехчастная мозаичная композиция «Спас Нерукотворный с предстоящими Богоматерью и Иоанном». Она создана по эскизам художника М. В. Нестерова и изображает несомый ангелами плат с ликом Христа, к которому обращены взоры предстоящих, молящихся об искуплении греха за убийство [31]. Справа стоит исполненный благоговения апостол, слева — Богоматерь с молитвенно поднятыми руками.

Удлиненные фигуры Богородицы и Иоанна Богослова, представленные на фоне холмистого «умбрийского пейзажа», отличаются изысканностью силуэтов и мягкими переливами цвета. В этом произведений Нестеров заметна связь с прерафаэлитскими традициями и одновременно с ранним модерном [4]. Прорезающее колокольню в этой части огромное окно освещает интерьер храма с сенью над «памятным местом».

Еще выше на фасаде колокольни находится икона благоверного князя Александра Невского (по эскизу художника В. П. Павлова).

Центральную часть южного и северного фасада колокольни занимают сцены прославления Богочеловека. С южной стороны находится мозаичная икона «Божия Матерь, Иоаким и Анна» («Богоматерь на троне с Предвечным младенцем и предстоящими праведными Иоакимом и Анною»), созданная по оригиналу художника Н. А. Бруни. С северной стороны — мозаичная икона «Деисус» («Спаситель с Богоматерью и Иоанном Предтечей») по эскизу В. В. Беляева. Христос здесь представлен на троне, в величии славы, в архиерейском облачении [35].

Кокошники колокольни, как и кокошники, служащие основанием глав, заполнены мозаичными изображениями множества русских святых, а также святых, соименных представителям царствующего дома [35].

Треугольные тимпаны четырех крылец по обе стороны колокольни Спаса на Крови также украшены мозаичными панно. Эти поразительные по колориту и композиции панно над входами в храм созданы по эскизам художника В. М. Васнецова и в соответствии с назначением колокольни-мартирия посвящены евангельским сюжетам, а именно самым страшным моментам земной жизни Христа.

На северном и северо-западном тимпанах представлены сцены «Несение креста» и «Распятие»; на южном и юго-западном — «Снятие с креста» и «Сошествие во ад».

По манере композиции В. М. Васнецова ближе к образцам академизма, чем к модерну.

К академическим приемам восходит и большое мозаичное панно фронтонного кокошника южного фасада «Христос во славе» («Спас на престоле» или «Христос во Славе с припадающими св. Александром Невским и св. Николаем Мирликийским»), созданное по эскизу художника Н. А. Кошелева. Сверкающий золотой фон сочетается с яркой пестротой колорита. Центральное место в треугольной композиции занимает образ Христа, от которого исходит золотой поток лучей, пронизывающий всё пространство мозаики. У основания трона — коленопреклоненные фигуры предстоящих: справа изображен святой Николай (покровитель Николая II, при котором был освящен Спас на Крови) с книгой Нового Завета, слева — святой Александр Невский (покровитель императора Александра II и один из покровителей Санкт-Петербурга). В руке Александра Невского — модель храма Воскресения Христова (Спаса на Крови). Композиция этой мозаики столь органично вписалась в тимпан, что мозаичист А. Фролов называл ее одной из своих лучших работ [31].

Симметрично этой композиции во фронтонном кокошнике на северном фасаде установлено мозаичное панно «Воскресение Христово» по оригиналу М. В. Нестерова.На золотом фоне проема гробницы возвышается воздушная фигура Спасителя в белой плащанице, с красным крестом в левой руке [31]. Несмотря на смиренное выражение лица Господа, Он весь — воплощение торжества жизни над смертью. Сбоку изображена бесплотная фигура ангела с развернутыми крыльями. В этой мозаике нашла отражение главная утверждающая тема храма — надежда и спасение. Строгая и утонченная, полная внутренней экспрессии, композиция выдержана в сдержанной, приглушенной гамме и созвучна стилистике модерна.

Наконец, центральную апсиду Спаса на Крови украшает мозаика «Благословляющий Спаситель», созданная по эскизу А. А. Парланда [35].

Доски с надписями о реформах Александра II и событиях его царствования

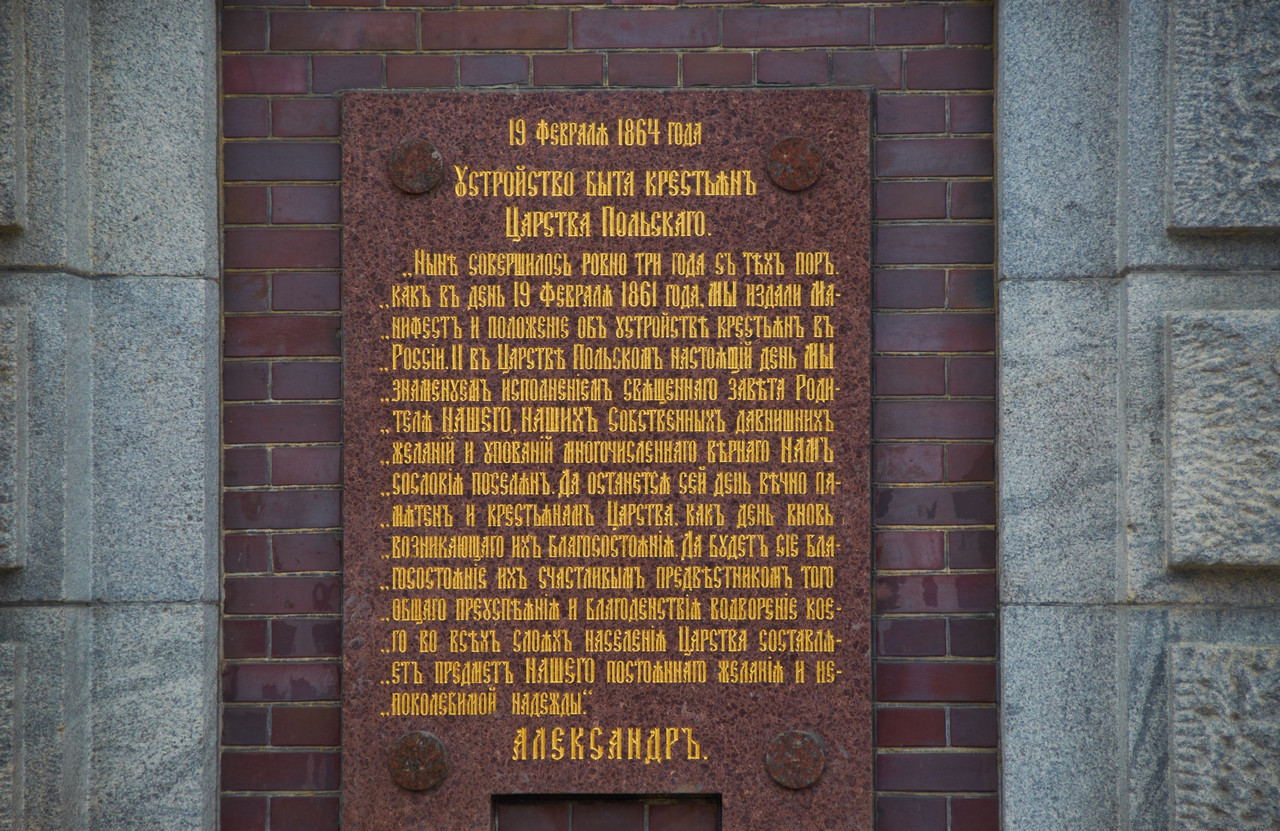

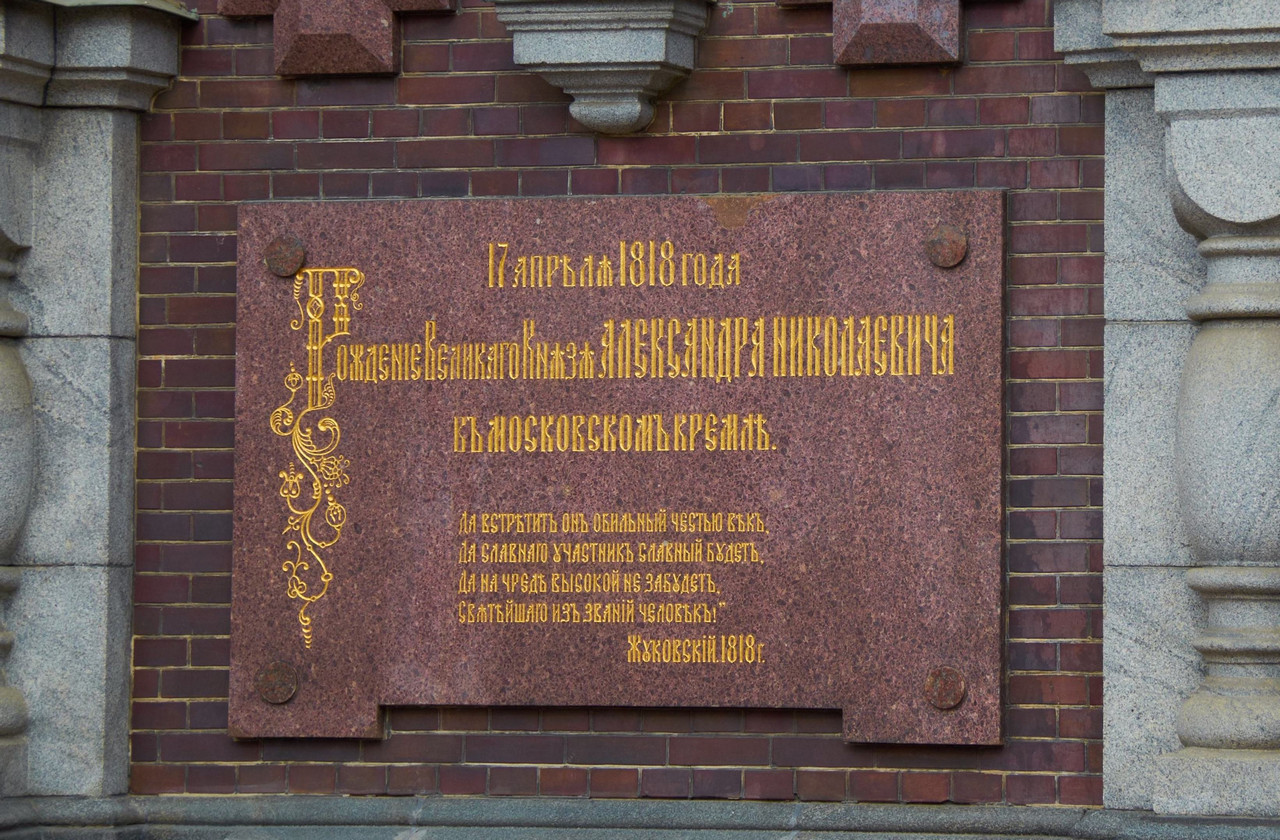

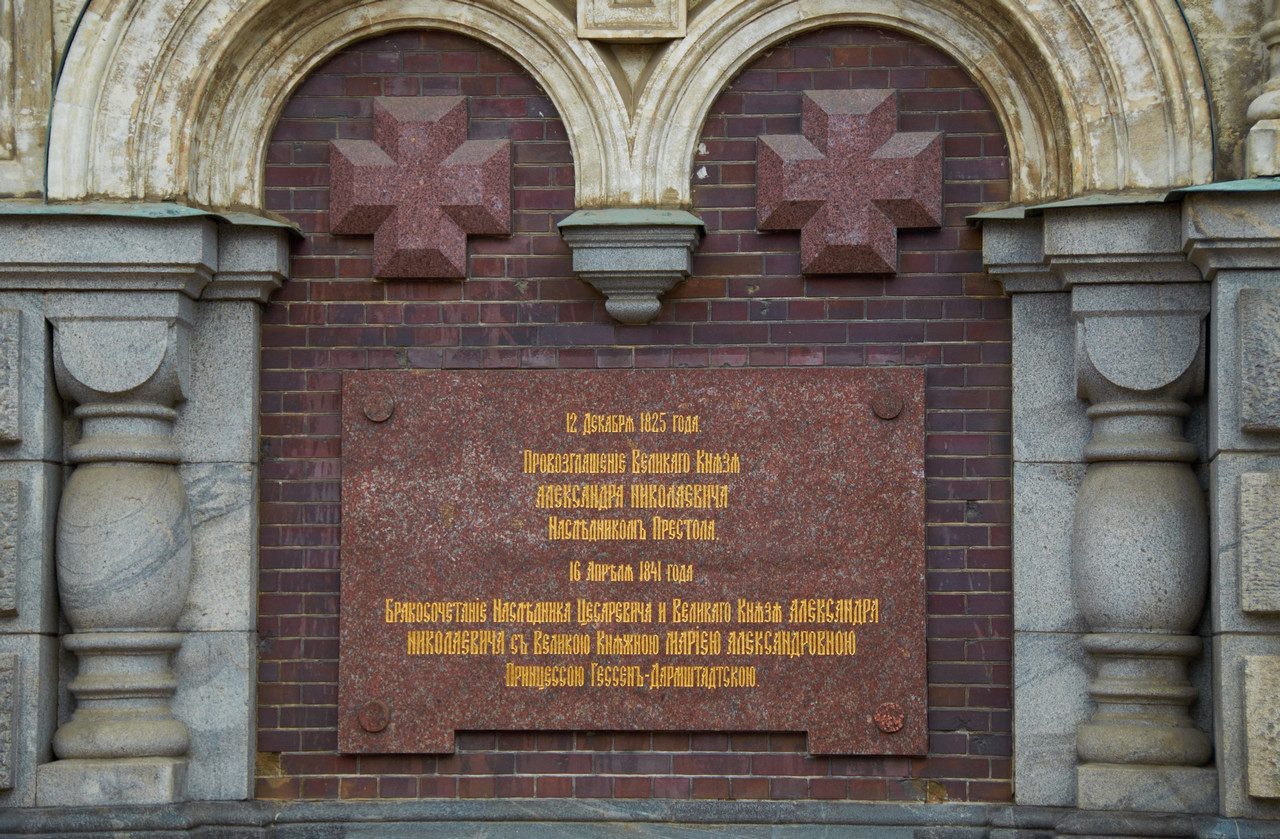

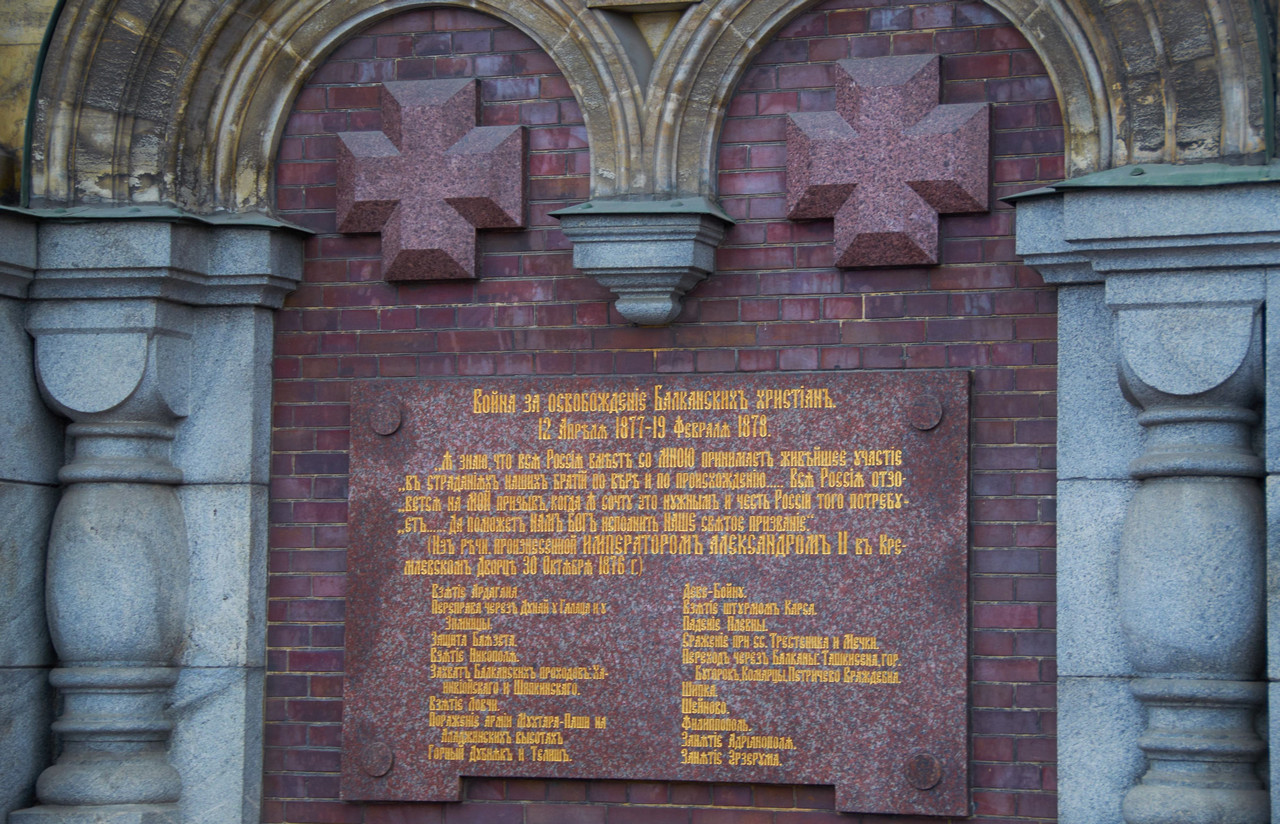

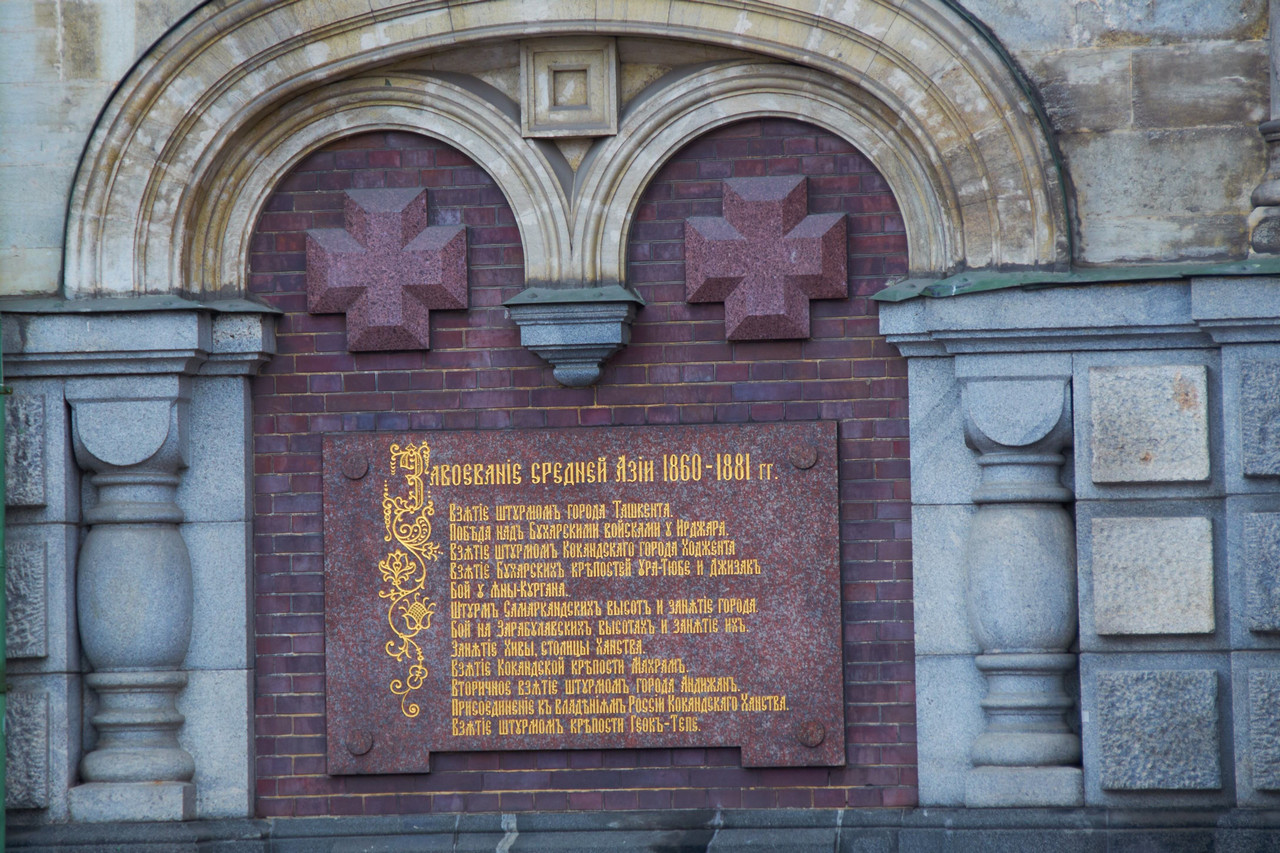

В 1905 году во впадинах цоколя Спаса на Крови были установлены двадцать мемориальных досок из темно-красного норвежского гранита — летопись жизни императора Александра II и важнейших событий его царствования, которое вошло в историю России как эпоха «Великих реформ».

Из отчета архитектора А. А. Парланда известно, что первоначально на досках предполагалось начертать имена всех «жертвователей», но затем от этой мысли отказались, поместив на них манифесты и указы, поскольку оказалось, что собранная сумма так невелика, что все имена можно разместить на одной доске [16]. (Подробнее о финансовой стороне строительства собора читайте в разделе «За чей счет этот храм»).

Памятные доски, чередующиеся с блоками серого гранита, помещены с южной, восточной и северной стороны храма.

На них высечены и покрыты позолотой надписи, излагающие основные деяния Александра II [6].

Ниши с расположенным в них памятными досками образуют аркаду цоколя — своего рода символическое основание высящейся над ним части храма, где события земной жизни убитого царя возводятся на уровень высших духовных ценностей христианства [35].

Часть досок содержит сведения о событиях, предшествовавших началу царствования Александра II: Рождение Великого Князя Александра Николаевича в Московском Кремле (17 апреля 1818 года); Бракосочетание Наследника Цесаревича и Великого Князя Александра Николаевича с Великою Княжною Мариею Александровною, Принцессою Гессен-Дармштадтскою (16 апреля 1841 года); Провозглашение Великого Князя Александра Николаевича Наследником Престола (12 декабря 1852 года).

Далее следуют первые официальные события царствования: Восшествие на Престол Государя Императора Александра II (19 февраля 1855 года) и Священное Коронование и Миропомазание Государя Императора Александра Николаевича и Государыни Императрицы Марии Александровны в Москве (26 августа 1856 года).

На одной из этих досок сохранились следы немецкого снаряда. (Подробнее о судьбе Спаса на Крови во время блокады читайте тут).

Затем начинается собственно перечень основных реформ Александра II, а также территориальных расширений Российской империи и прочих внешнеполитических достижений.

Из внутренних реформ отмечаются следующие:

Освобождение крестьян от крепостной зависимости (19 февраля 1861 года); Положение о Государственной росписи и финансовых сметах и об обнародовании их во всеобщее сведение (22 мая 1862 года); Преобразование Государственного Контроля. Развитие сети железных дорог и телеграфов (1862–1866 гг.); Ограничение телесных наказаний (17 апреля 1863 года); Народное образование (Положение о начальных народных училищах 1864 г., Городские училища и учительские институты 1872 г., Уставы гимназий и прогимназий 1864-1871 гг., Уставы реальных училищ 1872 г., Университетский устав 1863 г., Попечение о развитии женского образования); Судебные уставы (20 ноября 1864 года); Устройство быта крестьян Царства Польского (19 февраля 1864 года); Положение о земских учреждениях (1 января 1864 года); Закон о предоставлении печати возможных облегчений (6 апреля 1865 года); Городовое положение (16 июня 1870 года); Всеобщая воинская повинность (1 января 1874 года).

Из внешнеполитических достижений Александра II на досках Спаса на Крови запечатлены:

Заключение мира, положившего конец Восточной войне 1853–1856 гг. (19 марта 1856 года); Присоединение к России Амурского и Уссурийского края (Айгунский договор 16 мая 1858 года, Пекинский договор 2 ноября 1860 года); Покорение Кавказа (Взятие Гуниба и пленение Шамиля (1859), Окончание Кавказской войны (1864)); Завоевание Средней Азии (1860-1881 гг.); Возвращение Россией своих державных прав на Черном море (19 октября 1870 года); Война за освобождение балканских христиан (12 апреля 1877-19 февраля 1878 года); Заключение мира в С.-Стефано (19 февраля 1878 года) (Воссоединение отторженного участка Бессарабии, присоединение Карса и Батума, независимость Румынии, Сербии и Черногории, Освобождение Болгарии).

Двадцатая доска посвящена собственно Спасу на Крови.

Она сообщает, что храм был сооружен на месте смертельного ранения Александра II на пожертвования царской семьи и всего народа русского; заложен в царствование Александра III, а окончен и освящен в царствование Николая II.

Подробно об истории создания храма-памятника Спас на Крови читайте в заметке «История Спаса на Крови (храма Воскресения Христова)».

Решетка Михайловского сада около Спаса на Крови

От Михайловского сада храм Воскресения Христова (Спас на Крови) отделяет причудливая полукруглая кованая ограда с воротами напротив восточного фасада собора. Эта изумительная решетка в духе раннего модерна является одной из самых красивых в Петербурге и составляет неотъемлемую часть архитектурного ансамбля храма Спаса на Крови.

Полукруглая ограда длиной более 250 метров была изготовлена в 1903-1907 годах на художественно-слесарном заводе «Карл Винклер» [4]. Мастера этого завода внесли наиболее крупный вклад в создание металлического кружева в петербургской архитектуре. Именно на предприятии «Карл Винклер» было создано большинство кованых решеток начала ХХ века, по сей день украшающих старые дворы Петербурга, балконы и ограждения лестниц [30]. Однако решетка Михайловского сада у храма Воскресения Христова стала самым значительным произведением завода [41].

Ограда закреплена на высоком гранитном цоколе, между фигурными цилиндрическими колоннами, которые облицованы глазурованным кирпичом двух тонов (предприятие князя Голицына) [27]. Капители и базы мощных опор сделаны из эстляндского мрамора фирмы «Кос и Дюр» (она же, как мы знаем из истории строительства храма, поставляла мрамор для облицовки самого Спаса на Крови) [30]. Ограда состоит из 50 больших (4 на 3,7 м) звеньев с крупным растительным орнаментом. Несколько секций аналогичной ограды отделяют ризницу Спаса на Крови от проезда ко 2-му Садовому мосту.

Автор решетки точно неизвестен, но в подавляющем большинстве источников указывается, что она была создана по рисунку самого архитектора А. А. Парланда (правда, в ряде изданий авторство ограды приписывается художнику Э. К. Кверфельдту [27]).

Ограда Михайловского сада в Петербурге — поистине уникальное произведение раннего модерна, одновременно похожее на фантастическую флору древнерусских «травных росписей». Это чугунное кружево, служащее достойной оправой нарядному храму, как бы парит в воздухе, практически не опираясь на гранитный постамент. Основу рисунка эффектной ограды составляет крупный растительный орнамент с изумительными коваными цветами. Эти диковинные цветы, окутанные элегантными переплетениями металлических стеблей, раскинулись по всей ограде. Ворота ограды выполнены в тех же узорах, а их столбы украшены фонарями и изразцовыми майоликами.

Первозданный вид этой симметричной ограды был нарушен в 1960-е (по другим данным — 1970-е) годы, когда вдоль Марсова поля проложили трамвайную магистраль с выездом на Троицкий мост, через мост, названный в 1975 году мостом Гриневицкого (ныне Новоконюшенный). В связи с прокладкой трамвайного проезда между Михайловским садом и зданием бывшей Школы народного искусства (дом № 2-а по набережной канала Грибоедова) ограду около ризницы пришлось «разорвать», а снятые секции установить вдоль трамвайного проезда [2].

В 1990-е годы стало очевидным, что одна из красивейших оград города пришла в плачевное состояние. От неё осталось лишь 50% деталей (железо, которое в начале XX века использовалось на заводе «Карл Винклер», было не высшего сорта и не выдержало скверного питерского климата). Итак, половина металлических конструкций была утрачена, а сохранившиеся 52 звена ограды были повреждены коррозией [30]. Облицовочный кирпич потрескался, исчезли фонари (лампионы) над воротами ограды и майоликовые изразцы со столбов [27]. Реставрация требовала серьезных затрат. Спонсором этого масштабного проекта в 1998 году выступила табачная компания J. T. International [28].

Реставрационные работы по восстановлению ограды Михайловского сада начались в конце 1990-х годов. История реставрации напоминала детективный роман: мастера вели скрупулезные изыскания, заново раскрывали секреты старых технологий. Так, в архивах был найден негатив на серебре, по которому установили, что на воротах должен располагаться вензель Александра III и императорская корона [30] (очевидно, вензель и корону сняли в советское время по идеологическим причинам). На основании этих же фотоматериалов восстанавливали фонари на пилонах и большие кованые листья в центре кованых ворот [29].

В ходе реставрации решетки удалось восстановить цоколь, 33 звена ограды, столбы, а также ворота с вензелями, изразцы и кованые фонари [44]. Звенья ограды снимали и отвозили в кузнечную мастерскую в Царском Селе, где кружево разбирали, чистили и, сверяясь с архивными фотографиями и чертежами, отковывали по старинным технологиям недостающие фрагменты ([27]; [30]). За каменные работы (опорные колонны, цоколь ограды) отвечали умельцы реставрационных мастерских предприятия «Специалист». Металлический декор реставрировала фирма «СТЭК» [30]. Изразцовая майолика на столбах ограды была утрачена практически полностью. На место удалось вернуть 25 изразцов с 5 видами орнаментов, причем за образец брали кусочки изразцов, сохранившиеся на ризнице Спаса на Крови. Нестандартной конструкции стеклянные плафоны для фонарей заказывали в Гусь-Хрустальном ([29]; [30]).

Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери

Частью ансамбля Спаса на Крови является стоящая рядом часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери, построенная также по проекту А. А. Парланда. Она была освящена 27 апреля 1908 года. В Иверской часовне-ризнице хранились иконы и предметы церковной утвари, поднесенные в память о кончине императора Александра II. Также тут находился крест с частицами от Живоносного Гроба, кусочками камней от Голгофы, Вифлеемской и Гефсиманской пещер [2]. Помимо этого, ризница была предназначена для экспонирования чертежей и эскизов. Здесь же были представлены образцы камней и прочих материалов, использованных в отделке храма [27]. Ризница была устроена как музей, доступный для всех желающих [42].

Ризница построена по образцу симметричных павильонов, предусмотренных архитектором А. А. Парландом в нереализованном проекте под девизом «Старина» (1882). Одновременно она является копией угловых башен галереи из грандиозного проекта, созданного Парландом в 1883 году (официально — в соавторстве с архимандритом Игнатием). В окончательном варианте часовня была построена лишь одна, причем в виде отдельно стоящей постройки.

Ризница выстроена в «русском стиле», соединенном с мотивами византийской архитектуры. Она представляет собой прямоугольное в плане здание, облицованное, как и собор, зигерсдорфским декоративным кирпичом. Композиционная схема постройки — «восьмерик на четверике» (это значит, что восьмигранный купол поставлен на куб). Купол имеет сомкнутый свод и шестнадцатискатное ребристое покрытие [4].

Фасад ризницы, обращенный к каналу Грибоедова, оформлен колонками из эстляндского мрамора. Главный вход выделен сдвоенными колонками, а над проемом помещен кокошник-фронтон, в центре которого находится мозаичная икона «Спас нерукотворный». По бокам фасада — массивные столбы, в углубления которых блестят глазурованные изразцы. Шпиль крыши завершается хризмой — монограммой Иисуса Христа в кольце [27].

В советское часовня использовалась под различные хозяйственные нужды. Были утрачены некоторые элементы убранства, а также навершие крыши. В 1996 году здание было отреставрировано, восстановлена мозаичная икона над входом, а в 2005 году по архивным фотографиям воссоздали венчающую купол хризму.

В 2013 году в отреставрированной часовне-ризнице Иверской иконы Божией Матери открылся Музей камня. Первый раздел экспозиции посвящен поделочному камню, использовавшемуся в оформлении интерьеров Исаакиевского собора и Спаса на Крови. Здесь представлены образцы отечественного и итальянского мрамора, российских яшм и порфиров, серпентинита, малахита и других цветных поделочных камней, а также предметы декоративно-прикладного искусства из этих минералов.

Второй раздел посвящен драгоценным изделиям из янтаря. Здесь можно увидеть янтарную модель Исаакиевского собора работы современного мастера Александра Крылова и шесть янтарных мозаичных икон из его коллекции.

Об архитекторе А. А. Парланде

Альфред (Эдвард Альфред) Александрович Парланд (1842-1920) родился в Санкт-Петербурге. Его отец, чиновник VI класса, был сыном выходца из Шотландии, сделавшего в России блестящую карьеру. Мать будущего архитектора была родом из Штутгарта. Учился Альфред Парланд в 4-й гимназии на 6-й линии Васильевского острова в Петербурге, а затем в штутгартской Политехнической школе. В 1863 году он поступил на архитектурное отделение Академии художеств.

Вскоре по окончании Академии художеств (1871) Парланд создал свои первые сооружения: храм Воскресения Христова в Троице-Сергиевой пустыни (1872-1876) (не сохранился) и особняк Н. Г. Глушковой в Петербурге (1874) (перестроен в 1913-1914 гг.). Позднее Альфред Александрович преподавал в Академии художеств, на кафедре архитектурных ордеров, и в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица, на кафедре акварельного рисунка.

В 1881 году Парланд вернулся из пенсионерской поездки за границу, где провел 5 лет (в основном в Италии), и получил звание академика архитектуры. С 1882 года — профессор Академии художеств, а с 1905 — ее действительный член [3].

Парланд вошел в историю как видный мастер «русского стиля» в архитектуре. Безусловно, главным произведением зодчего — и одним из ярчайших образцов «русского стиля» — стал храм Воскресения Христова (Спас на Крови), сооруженный в 1883-1907 годах на месте смертельного ранения Александра II на Екатерининском канале (нынешнем канале Грибоедова). Помимо Спаса на Крови и всего храмового ансамбля, включавшего часовню-ризницу, жилой флигель и художественную ограду Михайловского сада, Парланд создал и ряд других церковных построек, включая упомянутую церковь Воскресения Христова в Троице-Сергиевой пустыни. В 1880-1890-х годах он возвел Успенскую церковь в Опочке, храмы в Новгородской и Смоленской губерниях, перестроил Знаменскую церковь в Петергофе (1892-1896) (утрачена) [4]. В 1910 году архитектор занимался реставрацией Казанского собора, а в 1915 году создал надгробный памятник В. Н. Хитрово на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. С 1915 года А. А. Парланд был почетным членом Археологического общества.

Альфред Парланд был одним из первых петербургских зодчих, обратившихся к архитектурному наследию допетровской эпохи и «научному конструировани. национального стиля» [2]. В своей работе он часто использовал декоративные мотивы и композиционные приемы древнерусской архитектурной школы.

Также Парланд является автором ряда трудов по истории архитектуры [3].

После революции у Парланда были отобраны все регалии [46]. Он умер от голода (истощения и воспаления легких) в возрасте 77 лет и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. В 1924 году во время наводнения крест с могилы был смыт [46]. Только в 2012 году на Смоленском лютеранском кладбище при содействии музея «Исаакиевский собор» был установлен памятник на могиле архитектора Парланда [45].

Архитектор Парланд не был женат, но имел талантливых родственников. Брат Парланда, Андрей, тоже был архитектором. Дети Андрея (племянники архитектора) тоже оставили свой след в истории искусств: Алиса Андреевна Парланд (1874-1938) была художницей, а Георгий Андреевич — писателем. Внучатый племянник архитектора — Генри Парланд (1908-1930) был известным финским писателем-модернистом, писавшим на шведском языке.

Вам также могут понравиться другие интересные материалы о Спасе на Крови:

Посещение храма Спас на Крови в Петербурге: часы работы, цена билетов, как добраться и прочие полезные детали для туристов

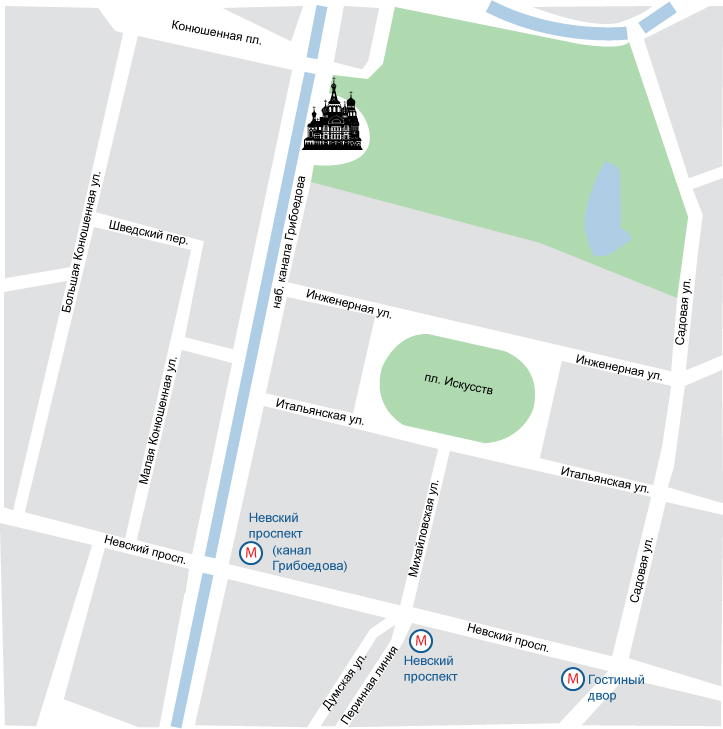

Адрес Спаса на Крови: набережная канала Грибоедова, д. 2б, литер А. Ближайшая станция метро — «Гостиный двор»/«Невский проспект» (выход на канал Грибоедова). Как добраться: от станции метро «Невский проспект» нужно пройти вдоль набережной канала Грибоедова примерно 500 метров в сторону уменьшения нумерации домов (см. на карте ниже).

Посмотреть расположение Спаса на Крови на карте Петербурга также можно тут.

В настоящее время собор открыт как музей, но по выходным, а также в дни праздников проводятся утренние богослужения (см. расписание богослужений на официальном сайте).

Режим работы Спаса на Крови следующий. Собор Воскресения Христова (Музей-памятник «Спас на крови») открыт для посещения ежедневно (кроме среды), с 10:30 до 18:00. Работа касс и впуск посетителей прекращаются за полчаса до закрытия. Вечерние программы Спаса на Крови: с 18:00 до 22:30 (только с 1 мая по 30 сентября, выходной день — среда).

Стоимость входных билетов в Спас на Крови: взрослый билет стоит 250 рублей, для студентов, школьников и пенсионеров — 50 рублей. Стоимость аудиогида для посещения Спаса на Крови — 100 рублей.

Вход в Музей камня, расположенный в храмовой часовне-ризнице, стоит 100 руб. Комплексный билет в Спас на Крови и Музей камня — 350 рублей. Цена билетов приведена по состоянию на 2014 год.

Вы можете осматривать собор совершенно самостоятельно или с аудиогидом, либо присоединиться к экскурсионной группе (это бесплатно при условии приобретения входного билета). Группы формируются при входе. Подробная информация о других экскурсиях в Спасе на Крови приводится на официальном сайте музея.

Фотографировать внутри Спаса на Крови разрешается, причем фотосъемка бесплатная.

Вход в храм находится рядом с кассой. Сначала необходимо приобрести в кассе билет, затем пройти через турникет, приложив билет штрих-кодом к считывающему устройству. Вход — через левую (северо-западную) дверь-притвор западного фасада, выход — через правую (юго-западную) дверь (соответственно, входа там нет). Помимо собственно интерьера, внутри Спаса на Крови можно посмотреть стенд со старинными фотографиями, рассказывающими об истории храма. Также там есть интересный киоск с сувенирами: можно купить книги, путеводители, ювелирные украшения, пасхальные яйца.

Спас на Крови является обязательным пунктом посещения для всех туристов, приезжающих посмотреть Питер. Около храма действует крупнейший рынок сувениров в Петербурге, рассчитанный в основном на иностранцев. Также к Спасу на Крови приезжают многочисленные молодожены, чтобы сделать свадебные фото на память.

1. Нагорский Н. Спас на крови: Храм Воскресения Христова. СПб., 2013

2. Зуев Г. И. Вдоль канала Грибоедова. — М-СПб: Центрполиграф: МиМ-Дельта, 2006

12. Голомолзин Е.В. Петербург пешком. Самые интересные прогулки по Северной столице России / Евгений Голомолзин. — М. : Эксмо, 2014

14. Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга. – М. : Эксмо, 2012

16. Андрей Зайцев, Арсений Загуляев. Споры о храмовой архитектуре: «наше наследие», или «лучше бы снесли большевики» // Нескучный сад, 15.03.2013

19. Очерки / Авсеенко В. Г. – Москва: Директ-Медиа, 2012