гиперденсный очаг в головном мозге на кт

Гиперденсный очаг в головном мозге на кт

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Гипотензивный инфаркт головного мозга (ГИГМ)

2. Синонимы:

• Инфаркт мозговой ткани пограничной зоны или области «водораздела»

3. Определение:

• Инфаркт мозговой ткани, обусловленный недостаточностью мозгового кровотока (CBF) в удовлетворении ее метаболических потребностей (условия низкого кровотока)

1. Общие характеристики гипотензивного инфаркта головного мозга:

• Лучший диагностический критерий:

о Ограниченная диффузия на ДВИ/ИКД картах

• Локализация:

о Два типа:

— Пограничная зона между бассейнами кровоснабжения магистральных артерий:

Типичны изменения в коре, в области перехода между серым и белым веществом

— Пограничная зона между бассейнами кровоснабжения перфорантных артерий:

Типичны изменения в глубоком белом веществе (БВ)

о Супратенториальные структуры поражаются при тяжелой перинатальной асфиксии

о В случае двустороннего нарушения кровоснабжения мозговых структур при системном гипоксически-ишемическом (ГИЭ) событии (на фоне стенозов сосудов + относительной гипоперфузии) их повреждение может быть односторонним

• Морфология:

о Участки повреждения вещества мозга клиновидной формы с основанием в коре, локализованные на границе между бассейнами артериального кровоснабжения

о Участки повреждения глубокого белого вещества (БВ) в зонах «водораздела», имеющие вид четок или «нити бусин»:

— Множественные округлые очаги с линейной ориентацией, локализованные в полуовальном центре

о Псевдоламинарный некроз = криволинейные участки гиперинтенсивного на Т1-ВИ сигнала в коре, повторяющие ход извилин

о Диффузное супратенториальное поражение (диффузная ГИЭ)

2. КТ при гипотензивном инфаркте головного мозга:

• Бесконтрастная КТ:

о Инфаркты на границе области между бассейнами кровоснабжения магистральных артерий:

— Гиподенсный участок в области перехода между серым и белым веществом на границе между бассейнами артериального кровоснабжения

— Тяжелая степень (диффузная ГИЭ):

Обычно выраженное нарушение гемодинамики (т.е., гипотония)

Стушеванность границы между серым и белым веществом в большинстве супратенториальных отделов

Поражение базальных ганглиев (БГ), таламуса

о Иногда изолированное поражение БГ ± гиппокампа:

— Симптом «белого» мозжечка (иногда именуется мозжечковый «обратный» симптом):

Гиперденсность мозжечка по отношению к супратенториальным структурам мозга

о Инфаркты глубокого БВ зон «водораздела»

— ≥ трех очагов поражения глубокого БВ в пределах полуовального центра

— Внешний вид по типу «нити бусин»:

Линейная ориентация по направлению спереди назад

Параллельное боковому желудочку расположение

Имеют сходство с очагами при множественной эмболии

— Возможно одностороннее поражение:

Выполните поиск стеноза крупного сосуда на стороне инфарктов

— Двустороннее поражение при двустороннем сосудистом стенозе ± выраженное нарушение гемодинамики

• КТ с контрастированием:

о Контрастирование наблюдается в подострой стадии ГИГМ

• КТ-ангиография:

о Используется для определения субтотального стеноза или окклюзии ВСА

• КТ перфузия:

о ↓ CBF в участках инфаркта мозговой ткани

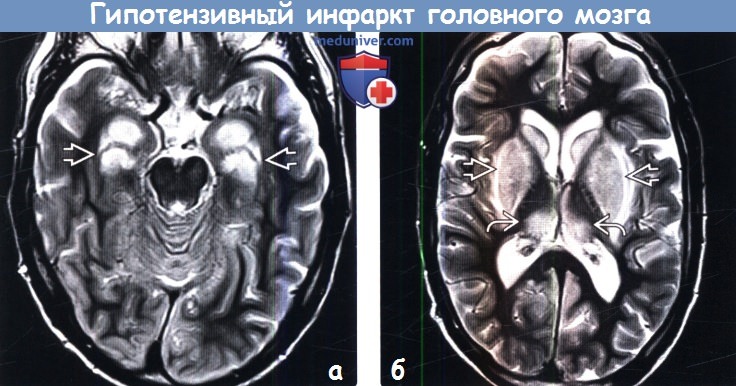

(б) МРТ, Т2-ВИ, более краниальный аксиальный срез: у того же пациента симметрично в структуре базальных ганглиев и обоих таламусов определяются очаги гиперинтенсивного сигнала.

3. МРТ при гипотензивном инфаркте головного мозга:

• Т1-ВИ:

о Острая стадия: гипоинтенсивный сигнал, отек извилин ± БГ

о Подострая стадия: участок гиперинтенсивного сигнала в структуре коры, распространяющийся по ходу извилин = псевдоламинарный некроз:

— Обычно при диффузной ГИЭ

• Т2-ВИ:

о Гиперинтенсивный сигнал от пораженный областей

о Компрессия цистерны/борозд при тяжелой степени поражения

• FLAIR:

о Тормбированные сосуды нередко имеют гиперинтенсивный сигнал

о Последовательность, чувствительная в выявлении инфаркта на более ранней стадии

• ДВИ:

о Ограничение диффузии (гиперинтенсивный на ДВИ, гипоинтенсивный на ИКД карте сигнал):

— Позволяет отличить цитотоксический характер отека от вазогенного

— Полезна для оценки последующей интраоперационной аноксии

о При диффузной ГИЭ может наблюдаться диффузное повышение сигнала:

— «Псевдонормальный» вид

• Постконтрастные Т1-ВИ:

о Контрастное усиление участков инфаркта мозговой ткани в подострой стадии:

— Часто наблюдается гиральный тип контрастного усиления

— ± базальные ганглии

• МР-ангиография:

о Стенозы крупных сосудов предрасполагают к инфарктам вещества мозга в зонах «водораздела», развивающимся после эпизода артериальной гипотензии

• МР-спектроскопия:

о ↑ пика лактата, ↓ пика NAA ± двойной пик лактата (среднее значение ТЕ)

4. Ангиография при гипотензивном инфаркте головного мозга:

• ЦСА может позволить выявить предрасполагающие факторы к развитию инфаркта в зоне «водораздела»:

о Выраженный стеноз экстракраниальных, магистральных интракраниальных артерий

5. Рекомендации по визуализации:

• Лучший инструмент визуализации:

о MPT + GRE, МР-ангиография, ДВИ

• Советы по протоколу исследования:

о МРТ + ДВИ, МР-ангиография (как шейные, так и внутричерепные отделы сосудов), ± перфузионная МРТ

о Бесконтрастная КТ, перфузионная КТ, КТ-ангиография, при недоступности МРТ

в) Дифференциальная диагностика:

1. Инфаркт головного мозга (острый множественноэмболический):

• Часто двусторонний, мультитенториальный

• Может также развиться в зонах «водораздела»

2. Атеросклероз («болезнь малых сосудов»):

• Диффузно расположенные мультифокальные очаги

• Специфичное поражение зон «водораздела» отсутствует

• Сливные очаги поражения вещества мозга, локализованные вокруг преддверий боковых желудочков:

о Часто наблюдаются при артериальной гипертензии

3. Синдром задней обратимой энцефалопатии (СЗОЭ):

• Обычно ограничение диффузии не наблюдается (вазогенный отек)

• Поражение коры/субкортикального белого вещества мозга в бассейне кровоснабжения ЗМА

• Реже может наблюдаться поражение зон водораздела, БГ

4. Васкулит:

• Часто субкортикальная

• Фрагментарное контрастное усиление коры, субкортикального БВ, БГ

5. Псевдоламинарный некроз (другие причины):

• Многочисленные другие причины:

о Синдром Рея, системная красная волчанка, центральный понтинный миелинолиз, иммуносупрессивная терапия

• Петехиальное кровоизлияние («геморрагическая трансформация») в участок подострого тромботического инфаркта

1. Общие характеристики гипотензивного инфаркта головного мозга:

• Этиология:

о Диффузное поражение головного мозга вследствие нарушения его перфузии или оксигенации крови

о Причины включают длительную выраженную артериальную гипотензию, глубокую асфиксию и отравление угарным газом

о Стенозы крупных сосудов предрасполагают к развитию инфарктов в «пограничной зоне» между бассейнами артериального кровоснабжения при нарушении гемодинамики:

— Развитие инфарктов глубокого БВ (вид по типу четок) хорошо коррелирует с клиническими проявлениями нарушения гемодинамики

— Ассоциированы со стенозом/окклюзией проксимальных отделов ВСА

о Локализация эмболических инфарктов также наблюдается в пограничных зонах, что, таким образом, усложняет дифференциальную диагностику на уровне клинической и рентгенологической картины:

— У пациентов с эмбологенными заболеваниями сердца инфаркты кортикальной пограничной зоны встречаются в 3,2% случаев:

По сравнению с встречаемостью 3,6% у пациентов с выраженным стенозом и обструкцией ВСА

— Направленная эмболизация может обусловливать развитие эмболических инфарктов пограничной зоны (формирование направленного кровотока в области бифуркаций происходит вследствие дисбаланса размеров сосудов вилл изиева круга)

• Инфаркт пограничной зоны → энцефаломаляция ± «улегирия»

2. Стадирование и классификация гипотензивного инфаркта головного мозга:

• Классификация лучевой картины:

о Инфаркты кортикальной пограничной зоны (двух- или односторонние)

о Инфаркты глубокого БВ (в бассейне кровоснабжения пенетрирующих артерий зон «водораздела»)

о Кортикальный псевдоламинарный некроз

о Преимущественное поражение глубоких ядер

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Головной мозг бледный, отечный; «смазанность» границы между серым и белым веществом

• Энцефаломаляция (хронический процесс)

4. Микроскопия:

• Через четыре часа: нейроны с эозинофильной цитоплазмой и пикнотическими ядрами

• 15-24 часа: вторжение нейтрофилов, ядра подвергнутых некрозу клеток по типу эозинофильных «призраков»

• 2-3 суток: фагоциты, доставленные кровью

• Первая неделя: реактивный астроцитоз, ↑ плотности капиллярной сети

• Конечный результат: заполненные жидкостью и выстланные астроцитами полости

• При псевдоламинарном некрозе поражаются 3-й, 5-й и 6-й слои коры

д) Клиническая картина гипотензивного инфаркта головного мозга:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Измененное психическое состояние, кома

• Клинический профиль:

о Пациент, у которого имеется выраженный стеноз ВСА, наблюдается преходящая артериальная гипотензия с последующим развитием острого инфаркта головного мозга

о Реанимированный пациент с глубокой асфиксией или длительной системной артериальной гипотензией

2. Демография:

• Возраст:

о Любой возраст

• Пол:

о Половая предрасположенность отсутствует

• Эпидемиология:

о Гипотензивные инфаркты составляют 0,7-3,2% от всех инфарктов головного мозга

3. Течение и прогноз:

• Согласно экспериментальным данным, предполагается, что изолированная гипоксия переносится лучше, чем гипоксия, осложненная артериальной гипотензией

• Клинический исход обычно неблагоприятен; зависит от степени повреждения

• Ограничение диффузии в области глубоких ядер без вовлечения коры головного мозга соответствует более легкой степени повреждения, при котором может наблюдаться значительное восстановление неврологических функций

4. Лечение:

• Лечение основного заболевания:

о Коррекция артериальной гипотензии в кратчайшие сроки О Реваскуляризация стенозов магистральных сосудов

е) Диагностическая памятка:

1. Обратите внимание:

• Выполните МР-, КТ-ангиографию интра- и экстракраниальных сосудов, поскольку при гипотензивных инфарктах часто наблюдается нарушение проходимости проксимальных отделов крупных сосудов

2. Советы по интерпретации изображений:

• Внешний вид очагов по типу «четок» или «нити бусин» в области полуовального центра высоко специфичен для поражения головного мозга при нарушениях гемодинамики

ж) Список литературы:

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 21.3.2019

Гиперденсный очаг в головном мозге на кт

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Хроническая гипертензивная энцефалопатия (ХГЭ)

2. Синонимы:

• Субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия:

о Также известна как болезнь Бинсвангера

• Гипертензивная микрососудистое заболевание

3. Определение:

• Изменения паренхимы головного мозга вследствие длительного воздействия некупированной или плохо контролируемой артериальной гипертензии (АГ):

о XD является наиболее частой причиной лейкоареоза (диффузное разрежение белого вещества):

— Другие причины включают сахарный диабет

• XD: важная причина когнитивной недостаточности, вызванной сосудистым заболеванием (т.е. сосудистая деменция)

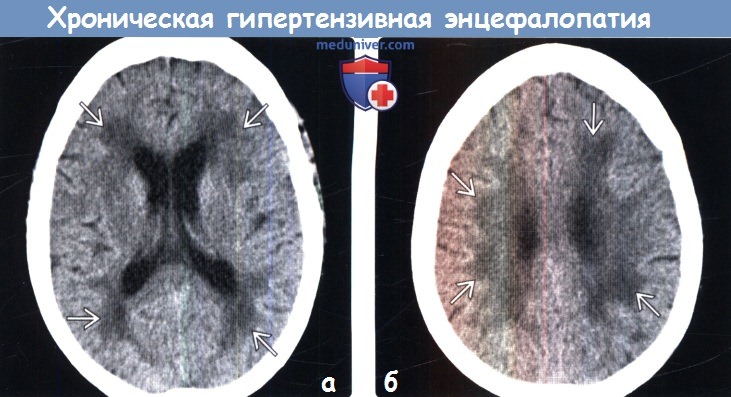

(б) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез через лучистые венцы: у этого же пациент определяются двусторонние сливные гиподенсные поражения. Данные изменения иногда именуются «субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия».

3. МРТ признаки хронической гипертензивной энцефалопатии:

• Т1-ВИ:

о Поражения обычно имеют гипоинтенсивный сигнал:

— Менее заметен, чем на Т2-ВИ или FLAIR

• Т2-ВИ:

о Гиперинтенсивные поражения в лучистом венце, полуовальном центре, базальных ганглиях

• FLAIR:

о Гиперинтенсивный сигнал или очаги с гипоинтенсивным центром + гиперинтенсивным ободком

• Т2* GRE:

о Мультифокальные гилоинтенсивные поражения (микрокровоизлияния):

— Склонность к локализации в БГ/таламусах, стволе мозга, мозжечке

— Субкортикальное БВ (особенно задние отделы головного мозга)

• ДВИ:

о Острые поражения БВ могут характеризоваться ограничением диффузии

о Низкие (острая стадия) или высокие (хроническая стадия) значения ИКД

• ПВИ:

о ↓ коэффициентов перфузии у пациентов с поражениями сливного характера

• Постконтрастные Т1-ВИ:

о Обычно контрастное усиление не наблюдается

• МР-спектроскопия:

о ↑ отношения миоинозитола к креатину у пожилых пациентов с АГ:

— Как и у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА)

о Более низкие уровни NAA при длительной артериальной гипертензии

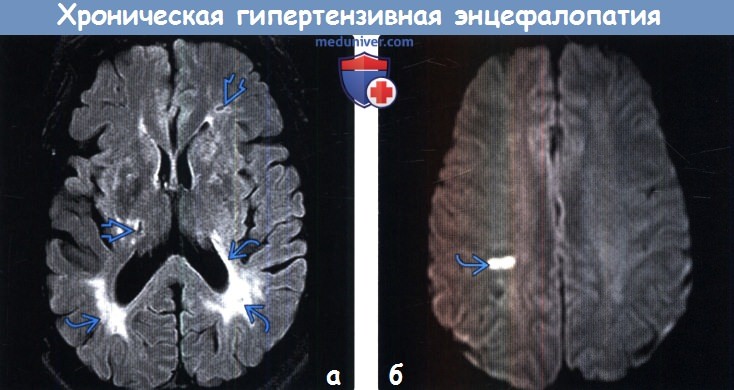

• DTI:

о ↑ средняя диффузивность (СДт), ↓ фракционная анизотропия (ФА):

— Наблюдается как в гиперинтенсивных на Т2-ВИ поражениях, так и во внешне нормальном БВ

4. Радионуклидная диагностика:

• Преимущественное поражение лобных долей (поясные, верхние лобные извилины)

• Регионарный CBF по данным ОФЭКТ сТс-99m-ГМПАО:

о Легкая ХГЭ: уменьшение CBF в лобных долях

о Тяжелая ХГЭ: диффузная гипоперфузия большого мозга

5. Рекомендации по визуализации:

• Лучший инструмент визуализации:

о FLAIR (поражения БВ) + Т2* (GRE, SWI) для визуализации микрокровоизлияний

(б) MPT, SWI, аксиальный срезу: у того же пациента определяется острое кровоизлияние в базальные ганглии справа в сочетании с признаками хронической гипертензивной энцефалопатии. Кроме того, визуализируются микрокровоизлияния в базальных ганглиях, таламусах и субкортикальном белом веществе. Отмечается отложение гемосидерина в базальных ганглиях слева (исход давнего кровоизлияния).

в) Дифференциальная диагностика хронической гипертензивной энцефалопатии:

2. CADASIL:

• Неартериосклеротическаяамилоид-отрицательная наследственная ангиопатия с первичным поражением лептоменингеальных и длинных перфорирующих артерий

• Характерные субкортикальные лакунарные инфаркты и лейкоэнцефалопатия у молодых взрослых

• Поражение БВ передних отделов височных долей и наружных капсул очень характерны для CADASIL

3. Дементирующие заболевания:

• Болезнь Альцгеймера:

о Атрофия коры теменных и височных долей полушарий, потеря объема гиппокампов, энторинальной коры

о Часто сочетается с микрососудистыми заболеваниями, с наличием гиперинтенсивных очагов в БВ

• Мультиинфарктная деменция:

о Гиперинтенсивные на Т2-ВИ поражения и локальная атрофия характерна для хронических инфарктов

4. Антифосфолипидный синдром:

• Ранний инсульт, рецидивирующие артериальные и венозные тромбозы, спонтанный аборт, тромбоцитопения

5. Системная красная волчанка (СКВ):

• Наиболее часто: мелкие мультифокальные поражения БВ; как правило диагностируются на третьем или четвертом десятилетии (раньше, чем при ХГЭ)

• Перивентрикулярные или более диффузные изменения БВ

6. Другие васкулиты:

• Первичный ангинит ЦНС

• Гранулематозный ангиит

• Узелковый полиартериит, болезнь Бехчета

7. Эластическая псевдоксантома:

• АГ, субкортикальная лейкоэнцефалопатия, множественные инсульты и деменция на третьей и четвертой декадах жизни (в более молодом, чем у пациентов с ХГЭ возрасте)

(б) МРТ, ДВИ, аксиальный срез: у этого же пациента в полуовальном центре справа определяется очаг ограничения диффузии, представляющий собой малый острый инфаркт.

1. Общие характеристики хронической гипертензивной энцефалопатии:

• Этиология:

о АГ связана с отложением гиалина в стенках артерий мелкого калибра (так называемый липогиалиноз)

о Постулированы два основных механизма развития лейкоареоза вследствие липогиалиноза:

— Хроническая гипоперфузия может вызвать ишемию мелких участков головного мозга, которые позже сливаются в крупные зоны поражения БВ

— Повышенная проницаемость кровеносных сосудов может приводить к «утечке» содержимого плазмы

о АГ ухудшает расширение коллатеральных сосудов головного мозга:

— Нарушение церебральной ауторегуляции и ограничение способности к вазодилатации; ↑ восприимчивости к инфаркту мозговой ткани

• Ассоциированные аномалии:

о Со временем происходит продолжение накопления поражений, в основном в субкортикальном БВ

о Различные генетические факторы, включая вариации последовательности ДНК, происходящие в пределах одного нуклеотида (однонуклеотидный полиморфизм), вероятно, обусловливают повышенный риск развития заболевания

о У пациентов с АГ также могут развиваться крупные интрапаренхиматозные кровоизлияния

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Демиелинизация перивентрикулярного и центрального БВ

• Множественные лакуны и инфаркты

• Извитость мелких артерий и их окклюзии

3. Микроскопия:

• Множественные петехиальные микрокровоизлияния

• Лейкоареоз; частичная потеря миелина, аксонов, олигодендроглии, других глиальных клеток

• Изменения со стороны мелких пенетрирующих артерий, ведущие к стенозу их просветов

д) Клиническая картина:

1. Проявления хронической гипертензивной энцефалопатии:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Обычно ХГЭ наблюдается у лиц среднего или пожилого возраста:

— Потеря памяти, депрессия, вариабельные признаки деменции

о Симптомы поражения длинных проводников, псевдобульбарный синдром

• Другие признаки/симптомы:

о Риски: гипертензивное кровоизлияние, острая гипертензивная энцефалопатия (синдром задней обратимой энцефалопатии)

• Клинический профиль:

о Скачкообразное/постепенное ухудшение когнитивного статуса

о Острые инсульты, лакунарный синдром

о Подострое появление очаговых, экстрапирамидных, псевдобульбарных симптомов

2. Демография:

• Возраст:

о Заболеваемость увеличивается с возрастом

• Пол:

о АГ более распространена у мужчин

• Этническая принадлежность:

о АГ более распространена среди афроамериканцев

• Эпидемиология:

о Более высокая встречаемость у пациентов с сахарным диабетом и перитонеальным диализом при почечной недостаточности (в дополнение к пациентам с АГ)

3. Течение и прогноз:

• Артериолосклероз связан с АГ и более старшим возрастом:

о Окклюзионные изменения сосудов малого калибра являются основным патогенетическим фактором гиперинтенсивных на Т2-ВИ поражений БВ у пожилых лиц

• Гиперинтенсивные поражения перивентрикулярного БВ:

о Более выражены у пациентов с некупированной АГ

• Возраст, курение и АГ являются независимыми предикторами появления гиперинтенсивных на Т2-ВИ поражений

• Некупированная или плохо контролируемая АГ внутричерепные кровоизлияния, обычно с вовлечением БГ, таламуса, ствола мозга или зубчатых ядер мозжечка

• В конечном итоге ХГЭ приводит к развитию деменции сосудистого типа

е) Диагностическая памятка:

1. Обратите внимание:

• Имеется ли артериальная гипертензия в анамнезе:

о Многие состояния характеризуются схожими с ХГЭ изменениями при диагностической визуализации

2. Совет по интерпретации изображений:

• SWI по сравнению с Т2* GRE является более чувствительной последовательностью в выявлении хронических микрокровоизлияний

ж) Список литературы:

1. Prins ND et аI: White matter hyperintensities, cognitive impairment and dementia: an update. Nat Rev Neurol. 1 1(3):157—165, 2015

2. van Dalen JW et al: Cortical microinfarcts detected in vivo on 3 Tesla MRI: clinical and radiological correlates. Stroke. 46(1):255—7, 2015

3. Marsh EB et al: Predicting symptomatic intracerebral hemorrhage versus lacunar disease in patients with longstanding hypertension. Stroke. 45(6): 1679-83, 2014

4. Ritz К et al: Cause and mechanisms of intracranial atherosclerosis. Circulation. 130(16):1407-14, 2014

5. Cheng AL et al: Susceptibility-weighted imaging is more reliable than T2*-weighted gradient-recalled echo MRI for detecting microbleeds. Stroke. 44(1 0):2782-6, 2013

6. Wardlaw JM et al: Mechanisms of sporadic cerebral small vessel disease: insights from neuroimaging. Lancet Neurol. 12(5).483—97, 2013

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 29.4.2019

Глиоз головного мозга: опасаться или не беспокоиться?

О такой распространенной патологии, как глиоз, мы говорим с врачом-рентгенологом, главным врачом и исполнительным директором «МРТ Эксперт Липецк» Волковой Оксаной Егоровной.

— Глиоз головного мозга – это самостоятельное заболевание или следствие других болезней?

Это последствие иных заболеваний.

— По каким причинам развиваются глиозные очаги головного мозга?

Причины глиоза головного мозга разные. Он бывает врожденным, а также развивается на фоне большого числа патологий головного мозга. Чаще всего встречаются очаги глиоза, появившиеся в ответ на сосудистое нарушение. Например, произошла закупорка небольшого сосуда. Находящиеся в области его кровоснабжения нейроны погибли, а их место заполнили глиальные клетки. Бывает глиоз при инсультах, инфарктах головного мозга, после кровоизлияний.

— Перед подготовкой интервью мы специально изучили запросы людей и выяснили, что вместе со словосочетанием «глиоз головного мозга», россияне пытаются узнать у поисковых систем – опасно ли это, смертельно и даже интересуются прогнозом жизни. Насколько опасен глиоз головного мозга для нашего здоровья?

Это зависит от причины глиоза и того, какие последствия может вызывать сам глиозный очаг.

Например, у человек закупорился мелкий сосудик и в месте гибели сформировался очажок глиоза. Если этим все ограничилось, и сам участок глиоза находится в «нейтральном» месте, то «здесь и сейчас» последствий может и не быть. С другой стороны, если мы видим такой, даже «молчащий», очаг, нужно понимать, что он появился там не просто так.

Иногда даже небольшой очаг глиоза, но располагающийся в височной доле, может «заявлять о себе», вызывая появление эпилептических приступов. Или участок глиоза может привести к нарушению передачи импульсов от головного мозга к спинному, вызвав паралич одной конечности.

— Глиоз головного мозга и глиома головного мозга – это не одно и то же?

— Глиоз не может перерасти в онкологию?

— Какими симптомами проявляет себя глиоз головного мозга?

ГЛИОЗ К ОПУХОЛЯМ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.

ПЕРЕРАСТИ В ОНКОЛОГИЮ ОН НЕ МОЖЕТ.

Могут отмечаться головные боли, головокружение, шаткость походки, изменчивость артериального давления, нарушения памяти, внимания, расстройства сна, снижение работоспособности, ухудшения зрения, слуха, эпилептические приступы и многие другие.

— Оксана Егоровна, а виден ли глиоз на МРТ?

Безусловно. Более того, мы можем с определенной вероятностью сказать, какого он происхождения: сосудистого, посттравматического, послеоперационного, после воспаления, при рассеянном склерозе и т.д.

Читайте материал по теме: Если МРТ головного мозга показало…

— Как глиоз головного мозга может отразиться на качестве и продолжительности жизни пациента?

— Глиозные очаги в головном мозге требуют назначения специального лечения?

И здесь все зависит от основной патологии. Данный вопрос решается индивидуально лечащим доктором.

— К врачу какого профиля необходимо обратиться пациенту, если во время МРТ-диагностики головного мозга у него выявлен глиоз?

— Если при проведении магнитно-резонансной томографии выявлены очаги глиоза в головном мозге, такому пациенту необходимо динамическое наблюдение?

Да. Его частота зависит от причины, вызвавшей появление глиоза, количества и величины очагов, их «поведения» при динамическом наблюдении и т.д. Эти вопросы решаются лечащим доктором и врачом-рентгенологом.

Также вам может быть полезно:

Волкова Оксана Егоровна

В 1998 году окончила Курский государственный медицинский университет.

Работала врачом-рентгенологом в компании «МРТ Эксперт Липецк».

С 2014 года занимает в ней должность главного врача и исполнительного директора.