глиома головного мозга 3 степени

Глиомы головного мозга

ГЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Глиомы развиваются из нейроэпителиальных (глиальных) клеток, которые входят в состав ткани головного мозга.

Впервые глиальные клетки были отнесены в отдельную группу элементов нервной системы в 1871 году.

Глиальные клетки можно разделить на 4 основных типа: клетки эпиндемы, микроглии, олигодендроциты и астроциты.

Доброкачественная опухоль растет медленно, и оказывает неблагоприятное действие на окружающие ткани, сдавливая их. Злокачественная опухоль имеет агрессивно- быстрый рост, разрушая окружающие ткани, рорастая сосуды и ткани, инфильтрируя ткань головного мозга, не имеющей четких границ.

Глиомы развиваются из:

Классификация глиальных опухолей

В настоящее время существует множество классификаций глиальных опухолей

Доброкачественные опухоли медленно растут, редко инфильтруют окружающие ткани, вред, который они наносят, как правило, связан с компрессией окружающих тканей и структур головного мозга. Очень большая доброкачественная глиома может создавать опасность для жизни пациента, в той же мере, что и злокачественная.

Классификация ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) считается самой удобной и используется чаще других

В основе этой классификации лежит 4 основных признака:

Тип глиальной опухоли

Первая степень злокачественности

Признаков злокачественности нет.

Ювенильная астроцитома, субэпендимальная астроцитома, пилоцитарная астроцитома

Вторая степень злокачественности

Один признак злокачественного заболевания, чаще всего, атипия клеток. Эти опухоли хорошо дифференцируются, темп их роста медленный (low-grade), имеют доброкачественный характер

Диффузная астроцитома, фибриллярная астроцитома

Третья степень злокачественности

Четвертая степень злокачественности

Все признаки злокачественного заболевания и некроз тканей

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization) глиомы можно разделить по степени их злокачественности.

Опухоли первой степени имеют благоприятный прогноз, так как они медленно растут (почти стопроцентная пятилетняя выживаемость). Опухоли четвертой степени имеют плохой прогноз и минимальную выживаемость, мало кто из больных остается в живых через год после хирургического вмешательства.

Клинические проявления заболевания зависят сразу от нескольких факторов:

Обычно все опухоли глиальной ткани вызывают неврологическую симптоматику:

На долю глиом приходится 50% всех первичных опухолей головного мозга.

Хирургическая резекция глиом – это основной метод лечения

Лучевая и химиотерапия – это дополнительные методы к лечению глиом

Радиохирургия методика «Гамма –нож» применяется при остаточном объеме или рецидиве опухоли, после ранее проведенных операций, лучевой терапи, при условии наличия четких границ опухолевой ткани размером не более 3,0 см в наибольшем измерении и общем состоянии пациента по индексу шкалы Карновского не менее 70 баллов

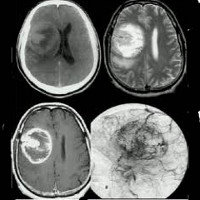

Рис. 1 Методика «Гамма-нож» в лечении астрацитома (Graed II) в до и послеоперационном периоде через 14 месяцев.

Метод «Гамма-ножа» может использоваться в лечении глиальных опухолей но при определенных условиях, о которых Вы можете узнать у специалиста

О больнице

Учредителем Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Дата государственной регистрации – 7 августа 2012 года.

Злокачественная глиома

Заболеваемость

Заболеваемость злокачественной глиомой достигает 5 случаев на 100 тыс. Злокачественная глиома может развиваться в любом возрасте, пик заболеваемости приходится на 5-6 декады жизни.

Диагноз

Злокачественная глиома включает в себя: глиобластому (4 степень анаплазии по ВОЗ), анапластическую астроцитому (3 степень анаплазии по ВОЗ), смешанную анапластическую олигоастроцитому (3 степень анаплазии по ВОЗ) и анапластическую олигодендроглиому (3 степень по ВОЗ). Диагноз ставится после биопсии или резекции опухоли в соответствии с пересмотренной классификацией ВОЗ.

Прогноз зависит от степени дифференцировки опухоли и гистологического варианта. Для пациентов с глиобластомой прогноз крайне неблагоприятный, тогда как при «чистых» олигодендроглиомах отмечен наилучший прогноз и ответ на лечение. Прогноз смешанной анапластической олигоастроцитомы и анапластической астроцитомы находится промежуточно между глиобластомой и «чистой» анапластической олигодендроглиомой.

Соответствие между диагнозом местной клиники и пересмотром нейропатологами центральной клиники может быть менее 50%, вот почему рекомендуется тщательный пересмотр гистологического материала.

Первичные опухоли головного мозга редко распространяются за пределы центральной нервной системы, поэтому не требуется проведения системного стадирования, за исключением дифференциальной диагностики с метастазами в головной мозг.

Молекулярные маркеры

Недавно выявленная хромосомная транслокация-делеция хромосомы 1р и 19q [потеря гетерозиготности (LOH) 1р19q], рекомендована, как маркер чувствительности к химиотерапии. Тем не менее, описано существование отдельных опухолей с длительным естественным течением болезни независимо от метода лечения. Анализ на наличие LOH 1р19q следует также выполнять для подтверждения диагноза олигодендроглиомы.

Эпигенитическое «молчание» промотера гена метил-гуанин метил трансферазы (MGMT), обусловленное метилированием, определяет частичную неспособность опухоли к восстановлению повреждений ДНК, вызванных действием химиотерапии. Ретроспективный анализ выявил сильную корреляцию между метилированием и эффектом химиотерапии алкилирующими агентами [II, B]. Альтернативой может являться иммуногистохимическое определение состояния MGMT, хотя этот метод недостаточно стандартизирован с точки зрения его воспроизводимости и корреляции с эффективностью терапии [III,С]. Рутинное определение метилирования промотера гена MGMT не может являться (пока) стандартной процедурой в повседневной практике ведения больных [V,D].

Стадирование и факторы риска

Стадирование включает в себя исследование головного мозга, желательно с помощью магнитно-резонансной томографией (МРТ). Если считается необходимым выполнение повторного исследования для определения резидуальной опухоли, то его следует проводить в течение 24-48 часов после оперативного вмешательства [III, B]. Выполнение спинномозговой пункции не обязательно, так же, как и исследование других органов.

Кроме низкой степени дифференцировки опухоли, хорошего общего состояния, к наиболее благоприятным прогностическим факторам относятся отсутствие нарушения функций со стороны нервной системы, выполнение радикальной резекции опухоли и возраст менее 50 лет.

Лечение

Пациентов необходимо обследовать в специализированном учреждении. Особое внимание должно быть уделено общему состоянию и оценке функции нервной системы.

Высокие дозы кортикостероидов (обычно 8-16 мг/день) позволят быстро купировать отек, связанный с опухолью и улучшить клиническую картину; доза кортикостероидов может быть бысто уменьшена в соответвии с индивидуальными потребностями. Необходимо мониторировать уровень глюкозы крови у больных. Нет необходимости в их назначении пациентам без признаков повышения внутричерепного давления и при отсутвии неврологического дефицита. Также нет необходимости в пролонгированной терапии кортикостероидами после резекции опухоли или в их назначении с целью профилактики в течение лучевой терапии. Терапия антиэпилептическими препаратами показана больным, у которых есть клиника эпиприпадков перед началом терапии, однако нет необходимости в их назначении больным до и после операции [III,С]. После удаления опухоли назначение противосудорожной терапии следует пересмотреть. Антиэпилептические препараты первого покаления (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал и их производные) являются сильными индукторами ферментов печени и могут влиять на метаболизм других препаратов, включая и используемые наиболее часто химиотерапевтические агенты (это не касается темизоломида). Препараты третьего покаления, такие как ламотригин, леветирацетам или прегабалин, являются более предпочтительными.

Ранее не леченные пациенты

Операция является общепризнанным первичным лечебным подходом с целью уменьшения объема опухоли и получения материала для верификации. Резекция опухоли имеет прогностическое значение, и может иметь положительный эффект при условии выполнения максимальной циторедукции и сохранения функции нервной системы [II,C]. В случае небезопасности выполнения микрохирургической диссекции (например, вследствие локализации опухоли или тяжелого клинического состояния пациента), следует выполнять стереоскопическую последовательную биопсию. В опытных руках диагностический успех может быть более 95%, более того на свежих замороженных образцах материала может быть выполнен молекулярно-генетический анализ (LOH 1p/19q, метилирование промотера MGMT). Имплантация в область опухолевого ложа материала импрегнированного химиопрепаратами (BCNUpolymer) показало только ограниченное значение при злокачественной глиоме в сравнении с только лучевой терапией у больных после радикальной резекции опухоли [II, B].Тем не менее, нет данных сравнивающих данный подход со стандартной схемой терапии ― темизоломид/лучевая терапия (TMZ/RT, смотри ниже), и нет информации о потенциальном аддитивном эффекте.

Глиобластома (степень дифференцировки по ВОЗ ― IV)

Сопутствующая и адъювантная химиотерапия темозоломидом (TMZ) при глиобластоме продемонстрировала значительное улучшение медианы и 2- и 5-летней выживаемости в крупном рандомизированном исследовании и является стандартом лечения больных с глиобластомой до 70 лет [I,А]. Нет данных рандомизированных исследований по пожилым больным (старше 70 лет) с хорошим общим состоянием. Темозоломид назначается ежедневно в течение лучевой терапии, а после завершения лучевой терапии в качестве поддерживающего (адьювантного) лечения в течение 5 дней каждые 4 недели 6 курсов.

Полагают, что у пациентов с метилированием промотера гена MGMT эффективность терапии выше [II, B], и уже завершен ряд проспективных исследований.

В крупном рандомизированном исследовании адъювантная химиотерапия с включением препаратов прокарбазин, ломустин и винкристин (PCV-режим) не улучшила выживаемость, ни при четвертой, ни при третьей степени дифференцировки [I,А]. Тем не менее, основываясь на крупном мета-анализе [III,В], химиотерапия с включением препаратов нитрозомочевины может улучшать выживаемость у отдельных больных.

Анапластическая астроцитома, олигоастроцитома и олигодендроглиома (степень дифференцировки по ВОЗ ― III)

Анапластическая астроцитома и олигоастроцитома имеют более длительное клиническое течение. Стандартное лечение включает адьювантную лучевую терапию до 60 Гр после операции. Объем или интенсивность химиотерапии темозоломидом пока не изучался в проспективых исследованиях [V,D].

У пациентов с впервые диагностированной анапластической олигоастроцитомой и олигодендроглиомой не было продемонстрировано в рандомизированном клиническом исследовании увеличения общей выживаемости при назначении (нео-)адьювантной химиотерапии по схеме PCV (прокарбазин, ломустин ― CCNU), также не было отмечено увеличения времени до прогрессирования [I,В].

Олигодендроглиома характеризуется наличием LOH 1p/19q и имеет более благоприятное течение. Назначение в ранние сроки адьювантной химиотерапии до или после лучевой терапии не влияет на общую выживаемость, несмотря на ранее описанную высокую чувствительность к химиотерапии этих опухолей [II,В]. Время до прогрессирования в рандомизированном исследовании было схожим у больных независимо от того начинали лечение с химиотерапии (лучевая терапия проводилась при первом прогрессировании) или с лучевой терапии (химиотерапия назначалась при первом прогрессировании) [II,В]. Схемы химиотерапии PCV и монотерапия темозоломидом не различались по эффективности [III,В].

Рецидив заболевания

Некоторый эффект от химиотерапии был отмечен у пациентов в достаточно удовлетворительном состоянии и не получавших ранее адъювантной цитотоксической терапии. Анапластическая астроцитома, вероятно, более чувствительна к химиотерапии темозоломидом, чем глиобластома [III, B].

При неэффективности первичной химиотерапии, оптимальный последующий режим химиотерапии не определен и таким больным рекомендуется проходить лечение в протоколах клинических исследований.

Монотерапия нитрозомочевиной может улучшить контроль над опухолью у некоторых больных. Пока ингибирование рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) эрлотинибом и ингибирование рецептора тромбоцитарного фактора роста (PDGFR) иматинибом не показало какого-либо противоопухолевого эффекта в рандомизированных исследованиях II фазы [II,С]. Хороший радиологический объективный ответ и сокращение дозы приема кортикостероидов отмечено при назначении бевацизумаба (и иринотекана). Однако, эффект зачастую непродолжительный, и может быть, в основном, связан с изменением проницаемости сосудов и уменьшением зоны отека. Эффект на общую выживаемость остается неизвестным [III C].

На основании доступных данных по эффективности, применение бевацизумаба при рецидивах глиобластомы не был одобрено Европейским Агенством по Препаратам. Необходимо оценить показания для выполнения повторных операций [IV, C]; у некоторых больных повторная радикальная операция и имплантация полимеров импрегнированных химиопрепаратами может значительно продлить выживаемость[II, B].

Оценка эффективности

Если ответ на лечение можно оценить, то следует выполнить МРТ исследование. Увеличение контрастности и предполагаемая прогрессия опухоли, в сроки 4-8 недель после окончания радиотерапии по данным МРТ, могут являться последствиями лучевой терапии (псевдопрогрессией), тогда следует выполнить повторное МРТ исследование через 4 недели. Возможное увеличение размеров опухоли к окончанию радиотерапии не должно привести к прекращению химиотерапии.

Ответ на химиотерапию оценивается в соответствии с критериями ВОЗ, но также следует учитывать и состояние функций нервной системы, и применение кортикостероидов (критерии Макдональда). Недавнее введение в практику антиангиогенных и модифицирубщих васкуляризацию агентов требует пересмотра критериев ответа. В добавление к контрастному усилению, распространение опухоли следует оценивать по данным МРТ с инверсией-восстановлением с подавлением сигнала от Т2 и воды (FLAIR). В случаях сомнений, при дифференциальном диагнозе между рецидивом опухоли и изменениями, вызванными лечением (особенно при мутимодальной терапии), может помочь позитроно-эмиссионная томграфия (РЕТ) с меченой аминокислотой (например, метионин, флоуроэтилтирозин) [III, B].

Наблюдение

Наблюдение состоит из клинической оценки, особенно функций нервной системы, судорожного синдрома или его эквивалентов, а также использования кортикостероидов. Пациентам следует сокращать прием стероидов как можно раньше. Часто у пациентов с неоперабельными или рецидивными опухолями наблюдаются явления венозного тромбоза.

Лабораторные показатели не определяются, за исключением пациентов, получающих химиотерапию (клинический анализ крови), кортикостероиды (глюкоза) или противосудорожные препараты (клинический анализ крови, показатели функции печени).

С целью визуализации рекомендуется выполнение МРТ. Вне клинических исследований стандартной практикой является повторение МРТ каждые 3-4 месяца, при клинических показаниях возможно более частое мониторирование.

Глиома головного мозга

Глиома головного мозга — наиболее распространенная опухоль головного мозга, берущая свое начало из различных клеток глии. Клинические проявления глиомы зависят от ее расположения и могут включать головную боль, тошноту, вестибулярную атаксию, расстройство зрения, парезы и параличи, дизартрию, нарушения чувствительности, судорожные приступы и пр. Глиома головного мозга диагностируется по результатам МРТ головного мозга и морфологического исследования опухолевых тканей. Вспомогательное значение имеет проведение Эхо-ЭГ, ЭЭГ, ангиографии сосудов головного мозга, ЭЭГ, офтальмоскопии, исследования цереброспинальной жидкости, ПЭТ и сцинтиграфии. Общепринятыми способами лечения в отношении глиомы головного мозга являются хирургическое удаление, лучевая терапия, стереотаксическая радиохирургия и химиотерапия.

МКБ-10

Общие сведения

Глиома головного мозга встречается в 60% случаев опухолей головного мозга. Название «глиома» связано с тем, что опухоль развивается из глиальной ткани, окружающей нейроны головного мозга и обеспечивающей их нормальное функционирование. Глиома головного мозга представляет собой в основном первичную внутримозговую опухоль полушарий мозга. Она имеет вид розоватого, серовато-белого, реже темно-красного узла с нечеткими очертаниями. Глиома головного мозга может локализоваться в стенке желудочка мозга или в области хиазмы (глиома хиазмы). В более редких случаях глиома располагается в нервных стволах (например, глиома зрительного нерва). Прорастание глиомы головного мозга в мозговые оболочки или кости черепа наблюдается лишь в исключительных случаях.

Глиома головного мозга часто имеет округлую или веретенообразную форму, ее размер колеблется от 2-3 мм в диаметре до величины крупного яблока. В подавляющем большинстве случаев глиома головного мозга отличается медленным ростом и отсутствием метастазирования. Однако при этом она характеризуется настолько выраженным инфильтративным ростом, что границу опухоли и здоровых тканей не всегда удается найти даже при помощи микроскопа. Как правило, глиома головного мозга сопровождается дегенерацией окружающих ее нервных тканей, что зачастую приводит к несоответствию выраженности неврологического дефицита размерам опухоли.

Классификация глиом головного мозга

Среди глиальных клеток различают 3 основных вида: астроциты, олигодендроглиоциты и эпендимоциты. В соответствии с тем, из какого типа клеток берет начало глиома головного мозга, в неврологии различают: астроцитому, олигодендроглиому и эпендимому. На долю астроцитомы приходится около половины всех глиом головного мозга. Олигодендроглиомы составляют около 8-10% глиом, эпендимомы головного мозга — 5-8%. Выделяют также смешанные глиомы головного мозга (например, олигоастроцитомы), опухоли сосудистого сплетения и нейроэпителиальные опухоли с неясным происхождением (астробластомы).

В соответствии с классификацией ВОЗ выделяют 4 степени злокачественности глиом головного мозга. К I степени относится доброкачественная медленно растущая глиома (ювенильная астроцитома, плеоморфная ксантоастроцитома, гигантоклеточная астроцитома). Глиома II степени злокачественности считается «пограничной». Она отличаются медленным ростом и имеет только 1 признак злокачественности, в основном клеточную атипию. Однако такая глиома может трансформироваться в глиому III и IV степени злокачественности. При III степени злокачественности глиома головного мозга имеет 2 из трех признаков: фигуры митозов, ядерную атипию или микропролиферацию эндотелия. Глиома IV степени злокачественности отличается наличием области некроза (мультиформная глиобластома).

По месту расположения глиомы классифицируются на супратенториальные и субтенториальные, т. е. находящиеся выше и ниже намета мозжечка.

Симптомы глиомы головного мозга

Подобно другим объемным образованиям глиома головного мозга может иметь разнообразные клинические проявления, зависящие от ее расположения. Чаще всего у пациентов наблюдается общемозговая симптоматика: некупируемые обычными средствами головные боли, сопровождающиеся ощущением тяжести в глазных яблоках, тошнотой и рвотой, иногда судорожными приступами. Наибольшей выраженности эти проявления достигают, если глиома головного мозга прорастает в желудочки и ликворные пути. При этом она нарушает циркуляцию цереброспинальной жидкости и ее отток, приводя к развитию гидроцефалии с повышением внутричерепного давления.

Среди очаговых симптомов глиомы головного мозга могут наблюдаться нарушения зрения, вестибулярная атаксия (системное головокружение, шаткость при ходьбе), расстройство речи, понижение мышечной силы с развитием парезов и параличей, снижение глубоких и поверхностных видов чувствительности, психические отклонения (нарушения поведения, расстройство мышления и различных видов памяти).

Диагностика глиомы головного мозга

Процесс диагностики начинается с опроса пациента по поводу его жалоб и последовательности их возникновения. Неврологический осмотр при глиоме головного мозга позволяет выявить существующие нарушения чувствительности и расстройства координации, оценить мышечную силу и тонус, проверить состояние рефлексов и т. п. Отдельное внимание уделяют анализу состояния мнестической и психической сферы пациента.

Провести оценку состояния нервно-мышечного аппарата неврологу помогают такие инструментальные методы исследования как электронейрография и электромиография. Для выявления гидроцефалии и смещения серединных мозговых структур может применяться эхоэнцефалография. Если глиома головного мозга сопровождается зрительными нарушениями, то показана консультация офтальмолога и комплексное офтальмологическое обследование, включающее визиометрию, периметрию, офтальмоскопию и исследование конвергенции. При наличии судорожного синдрома проводится ЭЭГ.

Наиболее приемлемым способом диагностики глиомы головного мозга на сегодняшний день является МРТ головного мозга. При невозможности ее проведения может применяться МСКТ или КТ головного мозга, контрастная ангиография мозговых сосудов, сцинтиграфия. ПЭТ головного мозга дает сведения о метаболических процессах, по которым можно судить о скорости роста и агрессивности опухоли. Кроме того, с диагностической целью возможно проведение люмбальной пункции. При глиоме головного мозга анализ полученной цереброспинальной жидкости выявляет наличие атипичных (опухолевых) клеток.

Вышеперечисленные неинвазивные методы исследования позволяют диагностировать опухоль, однако точный диагноз глиомы головного мозга с определением ее вида и степени злокачественности можно поставить только по результатам микроскопического исследования тканей опухолевого узла, полученных при проведении оперативного вмешательства или стереотаксической биопсии.

Лечение глиомы головного мозга

Полное удаление глиомы головного мозга представляет собой практически невыполнимую задачу для нейрохирурга и возможно только в случае ее доброкачественности (I степени злокачественности по классификации ВОЗ). Это связано со свойством глиомы головного мозга значительно инфильтрировать и прорастать окружающие ее ткани. Разработка и применение в ходе нейрохирургических операций новых технологий (микрохирургии, интраоперационного картирования головного мозга, МРТ-сканирования) немного улучшило ситуацию. Однако до сих пор хирургическое лечение глиомы в большинстве случаев по сути является операцией по резекции опухоли.

Противопоказаниями к осуществлению хирургического метода лечения является нестабильное состояние здоровья пациента, наличие других злокачественных новообразований, распространение глиомы головного мозга в оба полушария или ее неоперабельная локализация.

Глиома головного мозга относится к радио- и химиочувствительным опухолям. Поэтому химио- и радиотерапия активно применяются как в случае неоперабельности глиомы, так и в качестве пред- и постоперационной терапии. Предоперационная лучевая и химиотерапия может быть проведена только после подтверждения диагноза результатами биопсии. Наряду с традиционными методами радиотерапии возможно применение стереотаксической радиохирургии, позволяющей воздействовать на опухоль при минимальном облучении окружающих тканей. Следует отметить, что лучевая и химиотерапия не могут служить заменой хирургического лечения, поскольку в центральной части глиомы головного мозга зачастую располагается участок, плохо поддающийся воздействию облучения и химиопрепаратов.

Прогноз глиомы головного мозга

Глиомы головного мозга имеют преимущественно неблагоприятный прогноз. Неполное удаление опухоли приводит к ее быстрому рецидивированию и лишь продлевает жизнь пациента. Если глиома головного мозга имеет высокую степень злокачественности, то в половине случаев больные погибают в течение 1 года и только четверть из них живет дольше 2 лет. Более благоприятный прогноз имеет глиома головного мозга I степени злокачественности. В случаях, когда удается произвести ее полное удаление с минимальным послеоперационным неврологическим дефицитом, более 80% прооперированных живут дольше 5 лет.