год постройки храма василия блаженного в москве

МОСКОВСКИЙ ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

|

| Московский храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. |

Московский собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного), филиал Государственного Исторического музея

Покровский собор воздвигнут на Красной площади в 1555-1561 годах в память присоединения Казанского царства — одного из важнейших событий эпохи укрепления русского централизованного государства. Победа над Казанью в 1552 году была первым крупным внешнеполитическим успехом молодого царя Иоанна IV Грозного (два первых похода в 1547 и 1550 гг. окончились неудачей); с присоединением Казанского и Астраханского (в 1554 году) царств он стал также именоваться царем Казанским и Астраханским.

|

| Собор Василия Блаженного на Красной площади |

На едином основании воздвигнуты девять отдельных храмов, причем один, центральный, увенчанный большим шатром, окружали восемь, крестообразно расположенных в плане столпов-церквей. В посвящениях престолов нашли отражение основные этапы Казанской победы и идея небесной защиты русского воинства. Центральный храм освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы — в этот день, 1 октября 1552 года, наступающие предприняли мощную атаку, успех которой на следующий день увенчался взятием города. К конкретным датам приурочены посвящения престолов во имя святых Киприана и Иустинии (2 октября — взятие Казани), Патриархов Константинопольских Александра, Иоанна и Павла Нового и преподобного Александра Свирского (30 августа — победа русских на Арском поле), Григория епископа Великой Армении (30 сентября — начало штурма города), Варлаама Хутынского (6 ноября — возвращение царя в Москву). Символическое — и тоже связанное с Казанским походом — значение имеют наименования престолов во имя Святой Троицы и Входа Господня в Иерусалим. Только девятый престол был посвящен событию, не связанному с «Казанским взятием». 29 июня 1555 года в Москву из Вятки был принесен образ Николы Великорецкого. Многочисленные чудеса и исцеления от этого образа происходили как по дороге в столицу, так и в Москве, в Успенском соборе. В ознаменование такого проявления Божией благодати девятый престол строящегося храма был освящен в память Николы Великорецкого, позже в нем находился список с чудотворной иконы, сделанный самим митрополитом Макарием.

Начатое не позднее весны 1555 года строительство каменного Покровского собора продолжалось пять с половиной лет. 1 октября 1559 года, по сообщению Никоновской летописи, были освящены все церкви, кроме центральной церкви Покрова, строительство которой еще не было завершено. Дату завершения строительства и освящения — 29 июня 1561 года — удалось определить только в ходе проведения реставрационных работ 1957-1961 гг., когда реставраторы обнаружили сохранившийся под поздней штукатуркой текст храмозданной «летописи», выполненной в основании главного шатра.

Новая страница в истории храма связана с прославлением в 1588 году московского юродивого Василия Блаженного, скончавшегося 2 августа 1557 года и погребенного под аркой у стен строившегося тогда собора. В ней, над мощами святого, между северным приделом Святой Троицы и северо-восточным приделом трех Патриархов, соорудили каменную палатку. В 1588 году арку разобрали и по повелению сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича, возвели церковь (мортириум) Василия Блаженного. В 1672 году на месте его захоронения построили церковь Иоанна Блаженного.

Во второй половине XVI-XVII веков Покровский собор являлся смысловым центром празднования Входа Господня в Иерусалим: к нему из Успенского собора Кремля направлялась торжественная церковная процессия во главе с царем и Патриархом, носившая название «шествие на осляти».

В 1737 году во время большого пожара собор сильно обгорел, его реставрацией занимался архитектор Иван Федорович Мичурин.

Как памятник национального и мирового значения Покровский собор был одним из первых взят под охрану государством по декрету от 5 октября 1918 года. В конце 1919 года в Покровском соборе службы были прекращены, но в церкви Василия Блаженного они продолжались до 1928 года.

В 1923 году открылся историко-архитектурный музей «Покровский собор» (с 1928 года — филиал Государственного Исторического музея).

В 1920-е годы были развернуты широкие научно-реставрационные исследования на соборе, благодаря которым стало возможным восстановление его первоначального облика и воссоздание в отдельных церквах интерьеров XVI-XVII вв. С этого момента по настоящее время были проведены четыре глобальные реставрации, включавшие архитектурные и живописные работы.

В 1960-е годы проводились уникальные реставрационные работы: открыли храмозданную летопись, в которой строители указали точную дату завершения строительства собора; железные покрытия куполов церквей собора заменили на медные.

В интерьерах четырех церквей реконструированы иконостасы на XVI столетие, полностью состоящие из икон XVI-XVII вв., среди которых есть раритеты («Троица» XVI века, «Александр Невский в житии» XVII века). В остальных церквях сохранились иконостасы XVIII-XIX вв. Среди них два уникальных первой половины XVIII века из Московского Кремля.

Церковная жизнь вернулась в Покровский собор в 1990 году, в престольный праздник, когда 13 октября, после 70 лет перерыва, отслужили всенощную, а 14 октября Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русской Православной Церкви было разрешено проведение регулярных богослужений в кремлевских соборах и соборе Василия Блаженного. В соответствии с этим указом между Министерством культуры Российской Федерации и Московской Патриархией в ноябре 1992 года было заключено Соглашение «Об использовании храмов Московского Кремля и храма Покрова на рву (собор Василия Блаженного) на Красной площади в Москве» между Минкультуры России, Московской Патриархией, Музеями Московского Кремля и Государственным Историческим музеем. Покровский собор используется одновременно как музей (филиал Государственного Исторического музея) и как храм, в котором Русской Православной Церковью проводятся богослужения: в дни главных престолов (Покрова и Василия Блаженного) проходят патриаршие или архиерейские службы. У раки св. Василия Блаженного каждое воскресенье читается акафист.

15 августа 1997 года после реставрации была открыта церковь Василия Блаженного, в которой стали совершаться регулярные богослужения.

Настоятели

Храм Василия Блаженного

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Покровский собор на Красной площади

Он – первое, что видит всякий входящий на главную площадь страны. Яркий, нарядный храм давно стал «лицом» Москвы, его изображения на открытках, календарях. А побывавшие внутри говорят: хотя с советских времен до наших дней здесь нет ежедневных богослужений, древние стены хранят дух прошлого, когда страна называла себя Святой Русью.

Где находится

Он расположен на Красной площади Москвы.

Почему называют храмом Василия Блаженного

Точное название его – Покровский, то есть посвященный Покрову Пресвятой Богородицы.

Это именование связано с тем, что с 1588 г. здесь под спудом пребывают мощи одного из самых любимых русских святых, блаженного Василия Московского, более 70 лет несшего подвиг юродства. Представляясь как бы «безумным», бесстрашно обличал он грехи людей, без различия состояния, вплоть до самого царя.

Блаженный Василий Московский, Христа ради юродивый

Святость его была столь явна, что даже «Степенная Книга царского родословия» посвящает ему несколько страниц, именуя «преподобным», «самовольно обнаженным телесного одеяния» (то есть ходившим нагим), стяжавшим такую благодать, что «яко егда в нощех тай хождаше по святым церквам… ему же и сами врата церковные отверзахуся».

По воспоминаниям современников, в приделе св. Василия совершались ежедневные службы.

История храма от создания до наших дней

Посвящение его связано с тем, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1552 г. войска царя Ивана IV взяли Казань, что знаменовало падение Казанского ханства – давнего, упорного врага России. Оно, а также ханства Астраханское и Крымское образовались на месте некогда единой Золотой Орды, от которой Русь зависела с середины XIII в. почти до конца XV в.

К середине же следующего столетия возникла опасность создания на месте бывшей Орды халифата под протекторатом исламской Османской империи, к которой тяготели ханства. Россия противопоставила этому наступлению твердое стояние в православии в надежде на Божию помощь:

Возникновение

Согласно сохранившимся преданиям, процесс создания собора можно описать именно таким образом. Первоначально это была группа небольших «обетных» церквей, которые строились «на Рву», то есть возле рва, окружавшего Кремль. Возводились они вокруг церкви Св. Троицы, которая издавна находилась близ Спасских ворот Кремля. Каждый такой храм посвящался памяти святого, в день которого русские войска одерживали победы над Казанским ханством – большие или малые:

Среди обетных были также церкви:

Всего же престолов храмового комплекса насчитывалось 9. По преданию, объединить их предложил свт. Макарий, духовный наставник молодого царя. Полагают, что ему принадлежит идея собора – существенно шире просто памяти о Казанской войне.

Иерусалим

Свт. Макарий предложил поставить 7 престолов вокруг главного, но не Троицкого, а Покровского. Получившееся число 8 символизировало полноту времени, наступление Царства Небесного. Сам же собор становился не только местом молитвы, богослужения: он еще был объектом поклонения, как икона Иерусалима.

При этом один из престолов, посвященный Входу Господню в Святой Город – ближайший к Спасским воротам Кремля – стал конечной точкой особого богослужебного действа, которое, по ряду данных, начало регулярно совершаться при свт. Макарии. Это так называемое «Шествие на осляти». В Вербное Воскресенье митрополит (позже – Патриарх) совершал путь от Успенского собора Кремля до Покровского, сидя на коне, которого вел под уздцы царь.

Непрерывно читалось Евангелие Входа в Иерусалим – ведь предстоятель Церкви сейчас представлял Самого Господа. Множество народа, следуя Евангельскому тексту, постилали по пути дорогие ткани с восклицаниями «Осанна Сыну Давидову!». У собора (а не внутри, по множеству народа), на Лобном месте служилась литургия. Так Красная площадь становилась Иерусалимом, Священная история входила с мир, преобразуя души.

Впоследствии идея сохранилась, хотя престолов здесь стало больше – появился придел свт. Николая, а с конца XVI в. – св. Василия.

Когда произошло освящение

Летопись сообщает, что все приделы, кроме центрального, были освящены 14 октября 1559 г. Время начала богослужений в Покровском храме удалось установить во время реставрации конца 1950-х гг. Тогда под слоями штукатурки нашли надпись, свидетельствующую о том, что Покровский придел освящен 12 июля 1561 г.

Архитектор

Источники различным образом передают имя создателя (или создателей):

Такая разноголосица в исторических документах не случайна: строители тех лет не стремились «остаться в истории», приписывая всю славу возведения дома Божия не себе, но Господу – потому так мало известно о них самих.

Было ли ослепление

Существует предание о том, что мастер (или мастера) были ослеплены по приказу Ивана Грозного, дабы они не смогли возвести храм более прекрасный, чем Покровский. Однако, рассказ этот у историков вызывает сомнения: он восходит к одному из иностранных дипломатов в Москве, повторяя аналогичные легенды о строителях красивейших соборов Европы. А имена зодчих Покровского встречаются среди имен создателей других столичных церквей второй половины XVI в., так что их «ослепление», скорее всего, легенда.

Архитектура и стиль

Собор, каким знали его жители столицы XVI в., несколько отличается от нынешнего:

План собора

Сколько всего храмов

Современный Покровский собор объединил в себе 10 церквей.

Купола

Высота

Высота здания – 65 м. До появления колокольни Ивана Великого (в самом конце XVI в. ) оно было самым высоким в столице.

Вид сверху

Собор Василия Блаженного, вид сверху

Храм под землей

Здание имеет подклет, ранее недоступный прихожанам, так как до 1595 г. там хранилась царская казна. Во время реставрации удалось обнаружить потайную лестницу внутри стены; ныне здесь – музейная экспозиция.

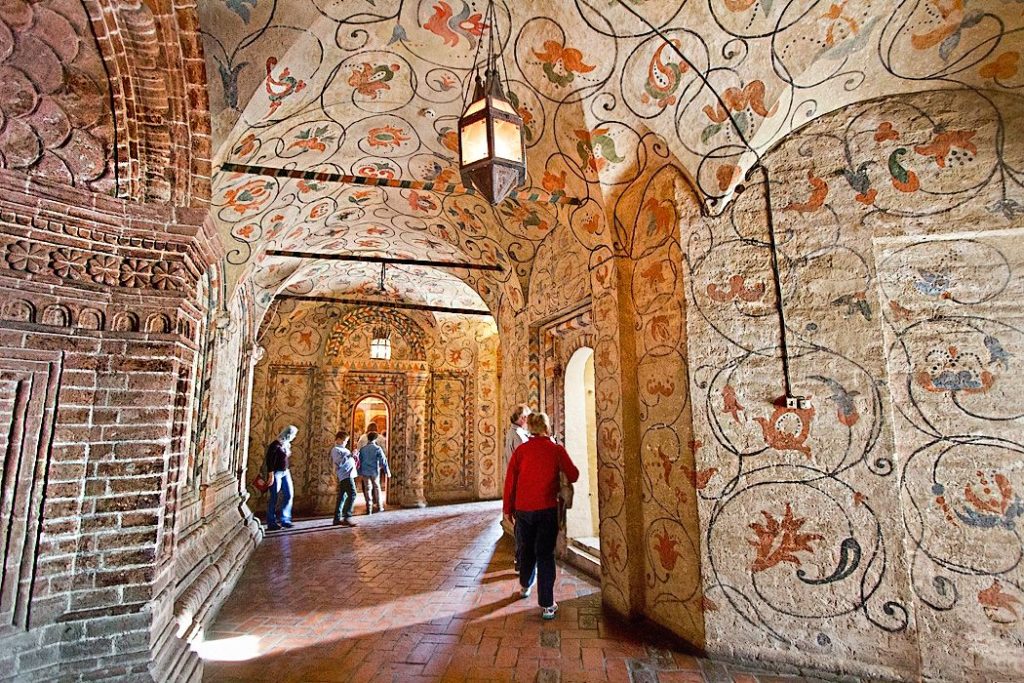

Интерьер

Интерьер церкви Василия Блаженного

Церкви, объединенные вокруг Покровской, внутри очень малы по размерам, здесь могут разместиться не более 10-20 человек. Но высота каждой из них – не менее 20, а Покровской – более 40 м.

Приделы соединены коридорами, галереями, что делает здание похожим на лабиринт, где человек нашего века как бы теряется в XVI столетии, невольно отрешаясь от сегодняшнего мира – и это прямо в центре столицы!

Убранство церквей не раз менялось. Здесь находятся иконостасы из многих закрытых за ветхостью московских церквей XVIII — XIX вв.

Интересные факты о соборе

Что общего у храма Василия Блаженного и Спаса на крови

Как знать, не этим вызвана его стилистическая близость к «Василию блаженному»? Ведь «Спас» совсем не типичен для Петербурга, где больше церквей стиля барокко и классицизма.

Превратности судьбы

Француз Астольф де Кюстин, побывавший в Москве в 1839 г., писал:

Новое время испытаний началось после 1918 г. Тогда был расстрелян последний настоятель, сщмч. Иоанн Восторгов, приход упразднили, правда, культурная ценность здания была настолько очевидна, что его не разрушили, а передали музею.

Реальная опасность нависла над бывшим «русским Иерусалимом» в 1930-е, когда руководство страны озаботилось реконструкцией Красной площади. Возникла идея сноса здания, которое мешало движению автомобилей. О том, почему и на этот раз уничтожить его не удалось, есть две не подтвержденных документально легенды:

Современная жизнь храма, его статус, проводятся ли богослужения

Как все соборы Кремля, он к настоящему времени не принадлежит Церкви. Здесь – с советских времен филиал Государственного исторического музея. Однако с 1 октября 1991 г. здесь проводятся регулярные службы:

Как купить билеты в музей и сколько они стоят

Вне богослужения вход – платный. Билеты можно приобрести как на интернет-странице Исторического музея, так и в кассе близ входа. Цена билета – 500 р. (для иностранцев – 1000 р.), предоставляется скидка 50% студентам, пенсионерам.

Заказ билетов экскурсий: https://shm.ru/museum/hvb/

Как заказать экскурсию

Это можно сделать на сайте музея или в кассе. Музей предлагает 16 тематических экскурсий на разную тематику. Стоимость такой услуги составляет 2000-4000 рублей на 1 человека, для иностранцев – увеличивается в 2 раза. При этом сайт музея указывает, что экскурсии проводятся для групп не менее 15 человек, а стоимость входных билетов в цену не включена.

Часы работы

Вход открыт с 10 до 18 ч. Время работы может меняться в зависимости от различных мероприятий на Красной площади, когда этот филиал музея закрывается.

Как добраться, ближайшие станции метро

Большинство туристов добираются метро. Близ Красной площади находится сразу несколько станций – Охотный ряд, Китай-город, Александровский сад, Театральная.

Отзывы

Татьяна Сарачева, заведующая расположенным здесь филиалом музея, говорит: «Покровский собор — очень удачный пример сосуществования в одном храме и музея, и Церкви». В утверждении есть с чем поспорить, однако бесспорно: светским реставраторам удалось воссоздать атмосферу храма Москвы XVI в., погружение в которую оставляет неизгладимый след в душе каждого, побывавшего здесь. Вот лишь некоторые отзывы:

«Собор Покрова Божий Матери на Реву, «Храм Василия Блаженного» название народное, разговорное, и связано с тем что во храме этом хранятся мощи русского святого Василия Блаженного. Красив храм и праздничен, он похож на нарядный расписной сказочный терем, а купола его напоминают яркие леденцы, и они все разные, не повторяются; один шишками золотыми усеян, как ночное небо звездами, другой купол напоминает очищенный апельсин с зелёными и желтыми дольками, третий опоясан зигзагами алыми. Посещал храм в молодости, особенно внутри дух истории» (Олег Гладков)

«Удивительно красивый храм на Красной площади Московского Кремля!» (Виталий Митягин)

«Невероятное место! Как будто историю трогаешь рукой. Энергетика и сила, гордость народа. Обязательно посетить хотя бы раз. Детям от 10 лет уже будет интересно увидеть храм своими глазами изнутри. Особенно, если заранее прочитать историю создания, заинтересовать. Рекомендую!» (Екатерина)

Осколок Святой Руси в современном мегаполисе – таков древний храм, «Русский Иерусалим». Но все же реальность иного, духовного мира, чувствует каждый, прикасающийся к этому чуду, созданному нашими предками. И выходит из этих стен пусть немного – но другим.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Храм Покрова Богородицы «на Рву», называемый также собором Василия Блаженного, высится на Красной площади Москвы, рядом с Кремлем, напротив Спасской башни. Он был поставлен здесь в 1561 году в память о взятии русским войском Казани – столицы могущественного ханства, грозившего России и через столетия после окончания татаро-монгольского ига.

Второе (народное) имя храму дано в честь погребенного под его папертью почитаемого москвичами святого, современника постройки собора.

Что стояло раньше на месте Покровского собора точно не известно. Русские летописи содержат отрывочные и противоречивые сообщения о деревянных и каменных церквях. Это порождало немало догадок, версий и легенд.

По одной из версий, вскоре после возвращения Ивана IV Грозного из Казанского похода 1552 г. на месте будущего храма Покрова на Рву на бровке Москвы-реки, на возвышенности была заложена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с семью приделами.

Святитель Московский митрополит Макарий посоветовал Ивану Грозному создать здесь каменную церковь. Митрополиту Макарию принадлежала и основная композиционная идея будущего храма.

Первое же достоверное упоминание о возведении храма Покрова Богоматери относится к осени 1554 г. Считают, что это был деревянный собор. Он простоял немногим более полугода и был разобран перед началом строительства каменного собора весной 1555 г.

Покровский собор возводили русские зодчие Барма и Постник (есть версия о том, что Постник и Барма — имена одного человека). По легенде, чтобы зодчие не смогли создать нового лучшего творения, царь Иван IV по завершении строительства выдающегося шедевра архитектуры велел их ослепить. Впоследствии была доказана несостоятельность этого вымысла.

Строительство храма велось всего 6 лет и только в теплое время года. В летописи содержится описание «чудесного» обретения мастерами девятого, южного престола, после того, как все сооружение было практически завершено. Однако четкая симметрия, присущая собору, убеждает в том, что у зодчих изначально было представление о композиционном строении будущего храма: предполагалось поставить восемь приделов вокруг центральной девятой церкви. Храм строили из кирпича, а фундамент, цоколь и некоторые элементы декора были выполнены из белого камня.

Уже к осени 1559 г. собор был в основном завершен. В праздник Покрова Богоматери освятили все церкви, за исключением центральной, так как «болшая церковь средняя Покров того году не совершена».

Приставка «на Рву», встречающаяся в летописных свидетельствах о соборе, связано с тем, что через всю площадь, названную впоследствии Красной, вдоль кремлевской стены c XIV века шел глубокий и широкий оборонительный ров, который был засыпан в 1813 г.

В первозданном виде собор просуществовал до 1588 г. Тогда с северо-восточной стороны к нему была пристроена десятая церковь над могилой юродивого Василия Блаженного, который проводил много времени у строящегося собора и завещал похоронить себя рядом с ним. Известный московский чудотворец умер в 1557 г., а после его канонизации сын царя Ивана IV Грозного, Федор Иоаннович повелел соорудить церковь. В архитектурном отношении она представляла собой самостоятельный бесстолпный храм с отдельным входом.

Место обретения мощей Василия Блаженного обозначили серебряной ракой, которая впоследствии была утеряна во времена Смуты, в начале XVII в. Богослужения в церкви святого вскоре стали ежедневными, а начиная с XVII столетия, имя придела переносится постепенно и на весь собор, становясь его «народным» наименованием: Храм Василия Блаженного.

В конце XVI века появились фигурные главы собора — взамен первоначального сгоревшего покрытия.

В 1672 г. с юго-восточной стороны к собору пристроили одиннадцатую церковь: небольшой храм над могилой Иоанна Блаженного – чтимого московского юродивого, похороненного у собора в 1589 г.

Собор имел необычную архитектурную композицию — 9 самостоятельных храмов были построены на едином основании – подклете – и соединены между собой внутренними сводчатыми переходами, окружающими центральный храм.

Архитектура храмов сводится к трем видам: шатровому, башенным большим и башенным малым. Все они объединены использованием единого композиционного приема «восьмерик на четверике» – это значит, что восьмигранник ставится на кубическое основание. Но объемы помещений разные, да и сочетания их необычны. Как пишет один из основных исследователей собора, А.Л. Баталов, «подобие и различие, единство и обособленность – примирение этих противоречивых начал становится главной темой в архитектуре собора и отвечает основной идее его программы».

Наиболее живое и яркое высказывание об этом храме принадлежит 20-летнему Михаилу Лермонтову: «…за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой как чешуею зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой (это, конечно, не так – А.К.) дивятся все иностранцы, и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно».

Экзотическим «букетом» увидел этот собор почти через 100 лет художник Аристарх Лентулов.

Немецкий естествоиспытатель первой половины XIX века Иоганн Генрих Блазиус, посетивший Россию в 1840 году, вначале принял его за группу скал или колоссальное растение. Но вот что открылось ему потом: «Только взобравшись наверх, начинаешь мало-помалу понимать, что все части храма расположены симметрично…».

И – закономерный финал: «Вместо запутанного нестройного лабиринта это ультранациональное архитектурное произведение являет полный смысла образцовый порядок и правильность» (!). В устах педантичного немца такая оценка, бесспорно, – высшая похвала.

Посмотрим на собор сначала сверху, с куполов. Сколько их?

Произвольное нагромождение куполов исключается, это всего лишь сознательно подготовленный создателями храма обман зрения. К тому же, узорные главы – не изначальны. Они в конце XVI века заменили пострадавшие при пожаре значительно более строгие и более скромные «шлемы».

Начнем от главы над центральным шатром. Сразу видно, что вокруг основного шатра по диагоналям стоят 4 маленьких главы на низких барабанах, под которыми расположены три ряда полукруглых кокошников «вперебежку». Представим себе на мгновение, что больших, стоящих рядом с ними глав нет. И вот, перед нами пятиглавый храм, отличающийся лишь резко повышенной центральной частью: 1 + 4 = 5.

А теперь посчитаем остальные купола. Их всего 4, и расположены они по сторонам света вокруг главного шатра, что тоже восходят к традиционному для византийских и русских храмов пятиглавию, хотя и значительно более редкому, чем первое. И здесь: 1 + 4 = 5.

Не принимаем в расчет небольшой низкий купол слева от алтаря – это главка придела над мощами святого Василия Блаженного, он появился здесь позже, в 1588 году. Точно так же придется исключить из него и шатровую колокольню, построенную в 1683 году вместо прежней звонницы справа от алтаря. И тогда оказывается, что впечатление невероятного, непостижимого многоглавия достигнуто простым соединением двух традиционных пятиглавых храмов, как бы вставленных один в другой. При этом глав получается, конечно, не 10, а 9 – центральный шатер «работает» на оба пятиглавия.

Но рисунки, сделанные иностранцами, а также древние описи собора позволяют сказать, что куполов здесь было гораздо больше.

Снаружи по периметру главного шатра располагалось еще 8 (!) совсем маленьких главок. 4 такие же главки стояли вокруг самого большого, Входоиерусалимского придела, находящегося в центре западного фасада собора, напротив Спасской башни. Увы, при ремонте 1780-х годов они были разобраны – видимо, эпохе классицизма этот лес куполов (9 + 8 + 4 = 21. ) показался «архитектурным излишеством». А жаль…

masterok

masterok