гормоны при отеке мозга

Отёк мозга причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Отёк мозга — патологическое состояние, при котором в церебральных тканях стремительно накапливается жидкость. Отёк головного мозга опасен для жизни и здоровья и требует незамедлительной врачебной помощи: если не оказать ее, пациент может погибнуть.

Отёк мозга может развиться после перенесённых черепно-мозговых травм, обширных инсультов, на фоне опухолей головного мозга, инфекционных заболеваний и гнойных процессов. Проблема дает о себе знать расстройствами сознания вплоть до комы, судорогами, а затем — мышечной атонией. Если вы заметили такие признаки у близкого, безотлагательно вызывайте скорую помощь.

Симптомы отёка мозга

Основной признак отёка мозга — расстройство сознания. Оно может проявляться в виде лёгкого сопора с сохранением рефлексов и отсутствием возможности двигаться или комы. В большинстве случаев пациент теряет сознание, у него происходят судороги, которые сменяются мышечной атонией.

Если отёк мозга развивается при хронической или медленно прогрессирующей церебральной патологии, на начальном периоде больной может оставаться в сознании. В таком случае он жалуется на:

Самые опасные проявления отёка мозга — парадоксальное дыхание с глубокими вдохами и поверхностными выдохами, нестабильность пульса, подъем температуры выше 40°C. Симптомы сопровождают сдавление ствола мозга и требуют незамедлительной помощи врача.

Гормональная терапия в лечении онкологии

Гормональная терапия является эффективным методом лечения онкологии, однако обладает рядом серьезных побочных эффектов. Онколог медицинского центра «Анадолу», профессор Сердар Турхал рассказал, что это за новый метод и на что пациентам стоит обращать внимание перед началом гормонотерапии.

Что такое гормонотерапия?

Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые организмом, которые контролируют рост клеток. Некоторые органы нашего тела нуждаются в половых гормонах, таких как эстроген и тестостерон, для нормального функционирования и развития. Кроме того, существуют гормоны щитовидной железы, а также гормон инсулина, которые выполняют различные функции. Развитие некоторых видов онкологии также может быть обусловлено действием гормонов. Поэтому в их лечении применяются препараты, которые нарушают, блокируют и прекращают их работу. Такой вид лечения называется «гормональной терапией».

При каких видах рака может применяться гормонотерапия?

Гормональная или антигормональная терапия применяется при раке предстательной железы, раке молочной железы, гинекологических онкологических заболеваний. Но она является неэффективной в лечении таких видов онкологии, как рак легких, рак толстой кишки и желудка, потому что они не зависят от гормонов.

Имеются ли побочные эффекты при гормонотерапии?

Гормонотерапия имеет побочные эффекты, и некоторые из них могут быть достаточно серьезными. При раке простаты она может привести к снижению сексуального влечения, возникновению эректильной дисфункции, появлению остеопороза, усталости, набору веса и потере внимания. При раке молочной железы гормональная терапия может вызвать сухость во влагалище, воспаление, привести к снижению сексуального желания, вызвать усталость, тошноту, боль в мышцах и суставах, ломкость костей, остеопороз, реже — свертывание крови, что может стать причиной паралича. Количество побочных эффектов может разным. В связи с этим перед тем, как начинать гормонотерапию, очень важно знать, какие могут возникнуть побочные эффекты, и соотнести их с эффективностью лечения.

Подавляется ли иммунитет при гормонотерапии?

Несмотря на то, что гормонотерапия имеет много побочных эффектов, на иммунную систему она не влияет. Поэтому нет необходимости принимать дополнительные препараты для укрепления иммунитета. Тем не менее перед началом лечения следует тщательно изучить побочные эффекты, а также проконсультироваться со своим лечащим врачом о том, как с ними бороться. Если они усиливаются или продолжаются длительное время, несмотря на все предпринимаемые меры, необходимо снова обратиться к врачу. Лечение побочных эффектов не ограничивается приемом лекарственных средств. Например, при ослаблении костной ткани (остеопорозе) определенные упражнения могут тоже быть полезны. Также может быть рекомендован прием кальция и витаминно-минеральных добавок.

Цитотоксический отек тканей мозга

Когда поражение мозга приводит к ишемии или гипоксии, очень мало продуцируется новых АТФ вслдествие отмены окислительного фосфорилирования. Клетки быстро используют свои запасы АТФ, и, если нормоксия не будет восстановлена, нарушенное клеточное оборудование теряет способность поддерживать гомеостаз. Первичный активный транспорт, в основном АТФ-зависимая Na + / K + АТФаза требует непрерывных расходов АТФ, которая необходима для поддержания гомеостаза. По сути баланс между выживаемостью и смертью клетки определяется борьбой между активностью электро насоса и каналами, которые позволяют Na + проникать в клетки.

Внеклеточная вода проникает внутрь клетки, что приводит к увеличению объема внутриклеточной жидкости за счет внеклеточного пространства. Морфологически этот процесс приводит к изменениям в поверхностной архитектуре мембраны с заметным образованием в ней пузырьков. На начальных стадиях цитотоксического отека гематоэнцефалический барьер является неповрежденным и в значительной степени непроницаемым для ионов и жидкостей, поэтому внеклеточные ионы и потери воды не пополняются. Таким образом, движение жидкости, связанное с образованием цитотоксического отека, не приводит к изменению общего объема мозга, несмотря на наблюдаемое увеличение размера клеток.

Клетки в сером и белом веществе подвержены воздействию цитотоксического отека. Клеточный отек начинается в течение 30 минут после окклюзии MCA, особенно вокруг капилляров и сохраняется до 24 часов после реперфузии и приводит к среднему уменьшению внеклеточного пространства от нормальных 20% до 4-10%. Астроцитарный отек гораздо более заметен, чем отек нейронов. Астроциты более склонны к патологическому отеку, чем нейроны, потому что они участвуют в выведении К + и глутамата, которые вызывают осмотическую перегрузку, что, в свою очередь, способствует притоку воды. Астроцитарная, но не нейронная NKCC активируется повышенным внеклеточным K +и приводит к набуханию клеток. Важное значение имеет здесь также экспрессия высокого уровня водного канала AQP4.

Когда компенсаторные механизмы, такие как ионные насосы в плазматической мембране, плохо выполняют свою работу или вообще не работают, отекшая клетка погибает. Этот путь к гибели клеток был назван онкозом ( от греческого слова «онкос», что означает набухание) von Recklinghausen, в частности, для описания клеточной смерти при отеке. Этот термин является более конкретным способом классификации клеточной гибели, чем менее точные термины «случайная гибель клеток» или «некроз». Гибель отченых клеток также отличается от их апоптотической гибели. На электронно-микроскопическом уровне различие между двумя путями, ведущими к гибели клеток, становится очевидным: онкоз приводит к характерной форме клеток, которые показывают заметное увеличение объема и представляет собой мембранное повреждение плазмоламмы и других мембрани органелл, а также потерю мембранных фосфолипидов и исчезновение пятнистых ядер на поздней стадии, напротив, апоптоз представляет собой инволюцию клеток и их сморщивание.

Экспериментальные данные показывают четко очерченную последовательность метаболических реакций ткани головного мозга на снижение кровотока. Область мозга, в которой кровоток отсутствует или измеряется менее 10 мл / 100 г (мозговая ткань) / мин, быстро и необратимо повреждается менее чем за 6 минут, образуя «ишемическое ядро». Эта инфарктная ткань окружена » полутенью» гипоксической, но живой ткани с кровотоком более 20 мл / 100 г (ткань головного мозга) / мин. Клетки в полутени подвергаются цитотоксическому отеку и другим изменениям, которые потенциально обратимы, если перфузия восстанавливается в течение первых нескольких часов после травмы мозга. Однако, если гипоксические условия сохраняются, в конце концов умирают клетки с цитотоксическим отеком, расширяя масштаб клеточной смерти глубже в паренхиму, чем первоначально вовлеченное ядро. Таким образом, полутень является основной терапевтической мишенью для профилактики ишемического инсульта и травмы.

Канал NC Ca-ATP представляет собой обнаруженный канал катионов, который проводит все неорганические одновалентные катионы, но являеся непроницаемым для Ca 2+ и Mg 2+

Канал NC Ca-ATP не конститутивно экспрессируется, а выражается в ЦНС после гипоксии или травмы. Канал был впервые обнаружен в недавно выделенных реактивных астроцитах, полученных из гипоксической внутренней зоны глиотической капсулы. С тех пор он также был идентифицирован в нейронах из ядра ишемического инсульта. В крысиных моделях ишемического инсульта регуляторная субъединица SUR1 транскрипционно регулируется в нейронах, астроцитах и капиллярных эндотелиальных клетках.

Анализ промоутерных областей членов подсемейства TRPC и TRPM TRPC1-7 и TRPM1-8 показывает, что эти члены обладают несколькими консенсус-сайтами связывания для одного или нескольких фак. торов транскрипции, связанных с ишемическим инсультом, что указывает на их возможное участие в гипоксическом повреждении ЦНС.

Отек мозга

Отек мозга характеризуется накоплением воды в ткани мозга, увеличением его объема и массы, а также повышением внутричерепного давления. Причины набухания мозга разнообразны: травма мозга, нарушение мозгового кровообращения (в частности, гипертонический криз, острая гипертоническая энцефалопатия), геморрагический инсульт, инфаркт мозга, опухоль мозга, менингоэнцефалит, энцефалит, гипоксия мозга, интоксикации, облучение мозга, эпилептический статус. В зависимости от конкретных механизмов развития различают следующие варианты отека мозга.

1) Вазогенный отек. Возникает в результате значительного повышения давления в капиллярах мозга и расширения в них межклеточных щелей. Обычно развивается при остром нарушении мозгового кровообращения, энцефалите, опухоли из клеток нейроглии.

2) Цитотоксический отек. Возникает при экзогенной, а в случае опухоли мозга и эндогенной интоксикации промежуточными продуктами обмена при нарушении клеточного метаболизма. Определенную роль могут играть продукты распада злокачественных опухолей мозга. К цитотоксическому относят и отек, развивающийся вследствие ишемии мозга.

3) Осмотический отек. Развивается при нарушении существующего в норме небольшого осмотического градиента между осмолярностью ткани мозга (она выше) и осмолярностью плазмы. Этот градиент возрастает при нарушениях клеточного метаболизма и дисфункции клеточных мембран, ведущей к накоплению в клетках продуктов метаболизма. Отек возрастает, если искусственно снижается осмолярность плазмы, например путем в/в введения низкоосмолярных растворов.

4) Гидростатический отек. Развивается на фоне повышенного ликворного давления, когда затрудняется фильтрация жидкости из межклеточных пространств в ликвор.

Отек мозга может быть ограниченным, очаговым или диффузным, разлитым. Диагностика достаточно сложна, поскольку прямых методов его распознавания в настоящее время не существует. Ныне единственной возможностью идентифицировать отек мозга инструментальными методами исследования являются проводимые в динамике КТ и МРТ, показывающие возрастающее понижение плотности мозговой ткани.

Отек мозга приводит к морфологическим изменениям нервной ткани, таким как: 1) расширение межклеточных и околососудистых щелей; 2) изменения эндотелия капилляров; 3) увеличение объема нейронов и особенно глиальных клеток, астроцитов и олигодендроцитов, которые набухают, как и нейроны; 4) нарушение структуры миелиновой оболочки; 5) длительный отек влечет гибель нейронов, в меньшей степени – глиальных элементов. Разрушение нейронов во многом определяет прогноз даже при адекватном, но несвоевременном начале лечения.

Другая опасность диффузного набухания мозга состоит в высоком риске вклинения мозговых структур в щели твердой мозговой оболочки. Вклинения обычно сопровождаются смещением и сдавлением артерий и вен, черепных нервов, нарушением ликвородинамики, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему нарастанию отека.

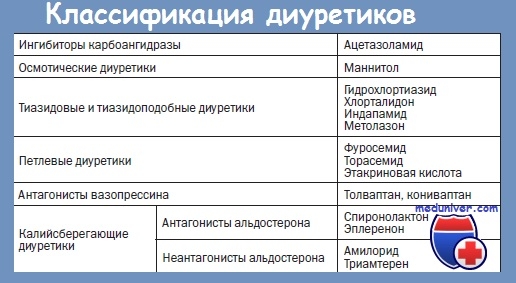

В лечении отека мозга главным является устранение его причины. Кроме того, назначаются осмотические диуретики (чаще используется в/в капельное введение маннитола, реже – менее эффективного глицерола), салуретики (чаще фуросемид или лазикс), диакарб (фонурит, ацетазоламид), кортикостероиды в достаточных дозировках (обычно дексаметазон, преднизолон), средства симптоматической терапии.

Гормоны при отеке мозга

Данный вид медицинской помощи должен осуществляться в отделениях реанимации и интенсивной терапии и быть построен на нижеприведенных принципах лечения отека головного мозга (Ш. Ш. Шамансуров и др., 1995).

Коррекция нарушения дыхания и сердечной деятельности. В зависимости от степени поражения ЦНС и тяжести состояния больных с тяжелыми формами отека, нарушения дыхания и сердечной деятельности могут быть первичными и вторичными. При их коррекции используются стандартные методики.

Этиологическое лечение основного заболевания. Рациональное лечение отека мозга заключается в устранении самой причины, которая этот отек вызвала. Такое лечение возможно лишь тогда, когда первопричина отека точно известна. Однако даже устранение причины отека не обязательно приводит к его ликвидации. В таких случаях терапевтические воздействия необходимо направить на сам отек мозга. Следует указать, что ни один метод лечения не устранит отек вокруг опухоли, абсцесса или гематомы, если не ликвидирован первичный патологический очаг.

Патогенетическая терапия отека направлена, в первую очередь, на устранение гипоксии как наиболее неблагоприятного фактора, способствующего развитию отека. Эта терапия направлена на нормализацию гемодинамики, ликвородинамики, метаболизма нейронов.

Иными словами, терапия нацелена на коррекцию основных патофизиологических механизмов (циркуляторных, васкуляторных, тканевых), участвующих в развитии отека мозга.

Коррекция гематоциркуляторных нарушений включает:

1. Лечебные мероприятия, направленные на нормализацию показателей системной гемодинамики. Для поддержания адекватной перфузии головного мозга необходимо сконцентрировать усилия на нормализацию системного артериального давления путем рационального назначения вазоактивных (дилататоров или констрикторов) препаратов быстрого действия (клофелин, дибазол или кофеин бензоат натрия и др.).

2. Назначение блокаторов кальциевых каналов. Эти препараты способствуют улучшению мозговой циркуляции, уменьшают накопление тканевых гормонов и тем самым обеспечивают устойчивость мозга к гипоксии. К ним относятся верапамил и его производные (финоптин, изоптин), нимодипин, лидофлазин, нифедипин (коринфар), фендилин (сензид), циннаризин (стугерон).

3. Усиление микроциркуляции мозга путем назначения препаратов, нормализующих тонус сосудов и реологические свойства крови. Здесь целесообразно использовать следующие вазоактивные препараты: кавинтон, ксантинола никотинат (компламин, теоникол, ксарин), эуфиллин, трентал (агапурин), дипиридамол (курантил), галидор, сермион (редергин), реополиглюкин, гепарин, индометацин (вольтарен, ортофен, аспирин).

При коррекции васкулярного (барьерного) фактора назначают следующие препараты:

• глюкокортикоиды (назначается либо преднизолон, либо дексаметазон);

• ингибиторы протеолитических ферментов. Они инактивируют тканевые гормоны воспаления при отеке головного мозга (гистамин, брадикинин, трипсин и др.). Для этой цели в/в вводится контрикал в дозе 1-10 тыс. ЕД/кг, гордокс — 12-15 тыс. ЕД/кг, аминокапроновая кислота — 200—300 мг/кг/24 ч. Курс лечения ингибиторами протеолитических ферментов, как правило, не превышает 5—7 дней;

• препараты, стабилизирующие клеточные мембраны и ангиопротекторы. Назначение последних способствует уменьшению проницаемости стенки сосудов мозга. К этой группе препаратов относятся дицинон, троксевазин, гливенол, венорутон, аскорутин;

• блокаторы кальциевых каналов (о назначении этих препаратов сказано выше);

• иммунокорригирующие препараты. В качестве иммуносупрессоров чаще всего используются стероидные гормоны (кортизон, гидрокортизон, преднизолон).

Иммуностимулирующая терапия включает применение тимозина, Т-активина, В-активина, тимогена, левамизола, пропермила, витаминов группы В.

Коррекция тканевого фактора включает:

• обеспечение адекватной оксигенации крови. Достигается восстановлением и поддержанием проходимости дыхательных путей, проведением постоянной ингаляции увлажненного кислорода, применением в некоторых случаях гипербарической оксигенации и ИВЛ;

• нормализацию метаболических процессов в нейронах головного мозга. Для этой цели используются ноотропы (ноотропил, пирацетам, ами-налон, церебролизин, энцефабол, пантогам, пиридитол и др.).

Коррекция нарушений водно-электролитного обмена и дегидратационная терапия. Важным патогенетическим направлением лечения отека мозга является назначение дегидратационной терапии:

• осмотические диуретики ( глицерин, маннитол, сорбитол и др.);

• салуретики (лазикс, фуросемид и др.);

• кортикостероиды (гидрокортизон, преднизолон). Следует указать, что действие стероидов на отек мозга развивается медленно — эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 ч после первого введения препарата. Они более эффективны при локальных отеках мозга; кроме этого необходимо знать, что длительное применение стероидов, особенно в малых дозировках, может вызвать увеличение объема мозга и ВЧД;

• барбитураты (внутримышечно 10% раствор тиопентала натрия в дозе 10 мг/кг каждые 3 ч, суточная доза детям до 80 мг/кг).

Хирургическая коррекция отека мозга. Когда этиологический фактор отека мозга представлен экспансивным процессом (гематома, опухоль, абсцесс и т. д.), он может быть прерван только с помощью нейрохирургического вмешательства.