господь хочет всем спастись и в разум истины прийти

«Наблюдайте, как вы слушаете» (Лк. 8, 18)

По выражению апостола, Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Ради этого Господь, словно зерно в землю, «всевается» в душу каждого человека (ср. Мк. 4, 14). И подобно зерну, которое прорастает не одной своей внутренней силой, но требует и благоприятной почвы, Бог действует настолько, насколько человек предоставляет Ему эту возможность.

Множество людей услышали проповедь Спасителя во времена Его земной жизни, но одни из них остались безучастными, другие вскоре утратили интерес или устрашились трудностей, и только немногие стали апостолами. Сам Христос условием прорастания слова Божия называет внимание: «Наблюдайте, как вы слушаете» (Лк. 8, 18), – обращается Он к ученикам.

Реакция на слово о спасении бывает различная, ибо все слушают его по-разному. В притче о сеятеле Спаситель указывает на три основные причины, по которым люди воспринимают евангельское учение не так, как должно, и души их остаются бесплодными, ибо многие слушают, но не слышат (ср. Мф. 13, 13). Господь образно сравнивает души таких людей с проезжей дорогой, каменистой почвой и зарослями сорняков.

Образ дороги, на которую падают семена, весьма нагляден. Можно представить современное скоростное шоссе с тысячами мчащихся по нему машин. Вот упало на такую дорогу семечко. Много ли у него шансов прорасти? Конечно же нет, оно тут же будет раздавлено! Именно такая магистраль – душа человека, который сосредоточил свою жизнь на чем-либо или ком-либо помимо Христа.

Представьте: идет человек по улице, думает о своем и краем уха слышит обрывки чужих речей. Он воспринимает их как шумовой фон, тут же забывая услышанное, будучи поглощен своими мыслями. Так и человек с душой-шоссе, он занят исключительно своим – тем, что всецело наполняет его жизнь, к чему он стремится, устраивая свое существование автономно, то есть отдельно от Бога. Такой человек закрыт от евангельской проповеди, как земля слоем асфальта. Вопросы духовной жизни ему безразличны, поскольку в центре внимания такого человека находятся его собственные амбиции, выгода, благополучие, комфорт, удовольствие, власть, карьера или что-либо иное преходящее, лишенное вечной жизни.

Один наш современник, известный атеист, признался, что пережил несколько жизненных ситуаций, когда был готов поверить в существование Бога, но всякий раз преодолевал в себе возникавшую готовность принять веру. Бог не достучался до сердца, укатанного до бесчувствия принципиальным неверием. Господь ощутимо для самого атеиста призывал его к Себе, но тот не дал Богу даже малой возможности прорасти в своей душе.

Полностью устремленный к земным ценностям человек, даже если он не отвергает Христа и Его заповеди, и даже церковную жизнь, все равно смотрит на них скептически, оценивая их «со своей колокольни»: одно принимает, другое отвергает, а третье переиначивает в соответствии со своим внутренним устремлением. Он совершает дело спасения так, чтобы оно не мешало ему заниматься своим основным, магистральным делом. Например, если для человека важнее всего его здоровье, то он будет соблюдать пост, чтобы оздоровиться, сбросить лишний вес и иметь хороший внешний вид. Причащаться же он не пойдет, потому что началась эпидемия, а в храме полно людей и можно заразиться. Богу он не доверяет, бережет свое драгоценное здоровье сам.

Когда речь идет о такого рода людях, обычно вспоминают богача, который занят исключительно своим бизнесом, сделками, счетами, приумножением недвижимости в разных точках мира и тому подобным. Но это может быть также и любая домохозяйка, которая поглощена своим вязанием, или студент, захваченный компьютерной игрой, – словом, любой человек, для которого на первом месте что-то свое, а Христос – уже где-то дальше. И неважно, что именно занимает место, которое должно принадлежать Богу: миллионные счета, моток шерсти со спицами или онлайн стратегия.

Поистине человек – тот самый камень, который Создатель не в силах сдвинуть без самого человека. И наша собственная воля – единственное, что мы можем принести Господу в дар от себя самих. Подлинная вера ставит Бога в центр жизни человека, добровольно подчиняет Его воле и исполнению Его заповедей все свои дела, слова и сердечные привязанности без остатка. В этом аспекте вера не только признание, что Бог существует, а ежедневный, постоянный подвиг Его почитания и устремленности быть с Ним. Вот основание, на котором строится все здание нашего спасения.

Погружение в Евангелие. День 9

Приблизительное время чтения: 10 мин.

У христиан есть замечательная традиция: брать на себя маленький «подвиг» на время поста. Например, перечитать Евангелие. Но перечитать мало, нужно его еще понять. Мы выбрали самое короткое – от Марка – и будем давать отрывок и толкование на него каждый день. Это чтение займет время дороги на работу, а если вы в эти дни остались дома на карантине — может стать полезным способом себя занять. Присоединяйтесь!

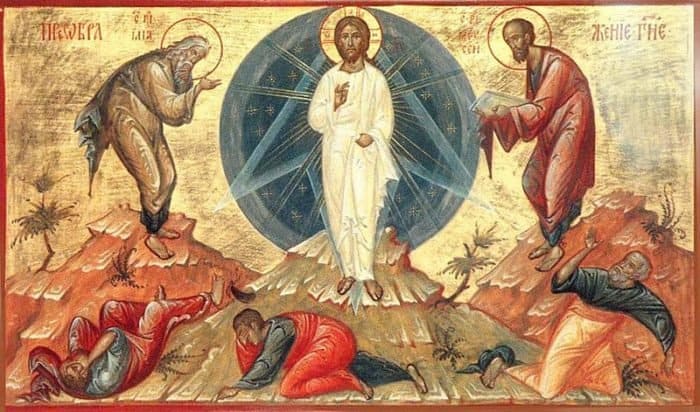

Девятая глава (стихи 1-32) Евангелия от Марка. Из нее узнаем, что случилось на горе Фавор и почему апостол Петр захотел там остаться.

Далее о жизни и смерти Христос говорит слова, которые жгут душу: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Веками это обетование вызывало смятение; здесь – начало всех ложных ожиданий конца света и прочих туманностей. Но речь-то о другом, – о том, что некоторым даруется узреть Царство, будучи в теле. И речь даже не о таких мистиках, как апостол Павел, который «был восхищен до третьего неба» (см. 2 Кор 12:2), хотя и это тоже могло иметься в виду. Но самым прямым, самым непосредственным образом они указывают на смысл следующего эпизода: Преображения Господня на горе Фавор.

Cияние фаворского света было нездешним; он пришел из Царства Небесного и озарил Иисуса, и вместе с этим нездешним (невечерним, как говорится, то есть не смеркающимся) светом явились Илия и Моисей, и Христос с ними беседовал.

Это было доступно глазам Петра, Иакова и Иоанна. Вот они-то и были теми, кто еще не вкусив смерти, увидел Царство Божие, пришедшее в силе.

В общем виде можно, подумав, сказать, что важные слова, сказанные Спасителем (Мф 11:27; Лк 10 22) о том, что Отца знает Он и те, кому Он «хочет открыть» нужно иметь в голове и при других размышлениях. Главное здесь – Божественная воля Христа. Минуя Его, никаких озарений не получишь, а только в прелесть впадешь. А то, что Он «хочет всем спастись и в разум истины придти» (1 Тим 2: 4), дела не меняет: все равно нужно к Нему приходить, к Нему обращаться, а не считать, что у тебя в кармане льготный пропуск.

Так и на этот раз: почему Он именно этим трем Апостолам открыл Царство, пришедшее в силе, мы не знаем и судить об этом не можем. И даже мои любимые слова из тропаря Преображения «якоже можаху», то есть (открыл) в той мере, в какой они могли воспринять, не помогают, потому что мы не знаем, в какой мере могли воспринять это другие. Вообще же здесь очередная развилка для умов: способные принять Христа как Он есть в Его Благой Вести могут дивиться делам Господним, из которых складывается история спасения мира, желающие же «самостоятельно разобраться» рискуют погрузиться в море домыслов и волнений.

А пока что этим трем было хорошо, – до того хорошо, что словами этого было не выразить, и только детский восторженный лепет срывался с губ Петра: хорошо бы нам тут и остаться, построить шалашики – и жить. Христос, сводя их с горы, запретил говорить о том, что они видели, пока Он не воскреснет из мертвых. А они, не смея спросить напрямую, обсуждали между собой непонятное «воскреснуть из мертвых», и спросили не об этом, главном, а о том, что книжники-то говорят, что первым должен придти Илия, так что же получается и как это согласовать? Честно говоря, обидно, потому что получается мелкотемье какое-то. Но это очень по-человечески; думаю, что каждый из нас (а может быть, даже и неоднократно) попадал в такую неловкую ситуацию, когда очень хочется спросить «о главном», но глупый тщеславный стыд этому мешает, и задаешь вопрос о второстепенном, облекая его в «умную» форму. Это очень сложный и болезненный вопрос: о человеческой слабости, которая не может миновать даже лучших из людей. Возможно, примеры такой слабости были даны в Евангелии для того, чтобы нас приободрить и приобщить к терпению – ближнего и себя. Но к сожалению, именно человеческая слабость и приводит к тому, что человек, ознакомившись с этими примерами, начинает превозноситься и в полном помрачении полагать, что он лучше и совершеннее, чем Апостолы.

На этот вопрос Иисус ответил обстоятельно и спокойно: «Правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; и сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Речь, разумеется, об Иоанне Предтече, лучшем из людей, и «должен придти» – отнюдь не будущее время. И вот тут-то бы и обратить свое внимание не на соответствие-несоответствие того, что происходит, тому, что написано, а на предстоящие страдания Сына Человеческого.

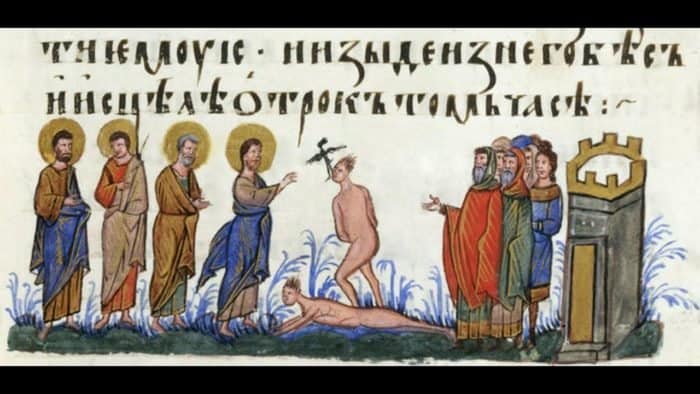

А после схождения с Фавора – что называется, будни: в окружении толпы ученики отбиваются от книжников. И дело серьезное: один из народа привел к Апостолам своего сына, одержимого (ниже говорится о многократных попытках суицида: «многократно дух бросал его в огонь и в воду»), немого и страдающего припадками, похожими на эпилептические. А Апостолы не смогли изгнать беса. То-то раздолье было книжникам, которые сами, правда, ничего не могли, но бдительно следили, чтобы прочие соответствовали возлагаемым на них ожиданиям.

И за этим следует восклицание Христа: «О, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?». Я об этом когда-то где-то уже писала, но, наверное, можно и повторить: что, собственно, имеется в виду в поговорке «Христос терпел и нам велел»? Считается, что речь идет о крестных муках, но при таком толковании открывается простор для всякого мучительства, что отражено уже в другой поговорке: «Бьют и плакать не дают». Но на самом-то деле имеются в виду вот эти слова Христа – о людях недобрых, невнимательных, злобных, поверхностно набожных. Именно пребывание с ними (нами, нами!) было столь тягостно для Сына Божия, что Он ЖАЖДАЛ (Его слова) смерти крестной.

Но терпел. И действительно «нам велел» – терпеть друг друга. А опытные в духовном делании знают, что и себя нужно терпеть. Но понимать это следует духовно, как говорится, то есть не то чтобы пренебрегать своими грехами («грех мой предо мною есть выну», то есть всегда), а знать, что этим ты ничем не отличаешься от любого другого человека, и все, что ты можешь – это склониться с любовью перед любящим тебя Богом и принести Ему свое покаяние – как хорошие дети несут отцу свои горести, обиды, неудачи.

И самое главное – не корчить из себя супермена, не стремиться к суперменству и не обличать других в его отсутствии.

Бесконечным было терпение Христа, – говорится ведь «долготерпелив и многомилостив». На просьбу несчастного отца помочь Он сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему». И со слезами воскликнул бедняга: «Верую, Господи! помоги моему неверию».

Так хочется, чтобы эта молитва человека исстрадавшегося, ощущающего себя на краю бездны, но при этом честного перед самим собой и перед Богом (мог ведь сказать что-то вроде «А как же, конечно, могу! Не вопрос! Легко! Без проблем!» или другую сходную пошлость, засоряющую мозги и слетающую с губ, как плевок, небрежно и бессмысленно) дошла до наших сердец и укоренилась в душах. Потому что по большому счету мы страдаем не упущениями в ритуалах, а маловерием, укоренившимся язычеством, – от которого и ищем защиты в ритуалах, а нужно в Боге и в своей душе, которая, как известно, по природе христианка.

И эта предельная честность была вознаграждена, как, собственно говоря, и всегда награждается, потому что Господь сказал: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И бес вышел, причинив напоследок такое потрясение, что больной «сделался как мертвый» и за умершего его и приняли. Но он встал, когда Христос взял его за руку и поднял, – ясный образ восстановления падшего человечества.

А уже в доме на вопрос учеников о том, почему же они не смогли изгнать беса, Спаситель ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».

Если же мы зададимся простым вопросом: кто должен молиться и поститься? – и будем рассматривать этот эпизод с такой точки зрения, то получим ответ: в первую очередь Исцеляющий, но и близкие несчастного: ведь отец помолился. И я знаю случай из жизни, когда ребенок страдал от попыток суицида чуть ли не с трех лет, но был совершенно исцелен: набожные родители и заботливый духовник. И, наверное, на всякий случай полезно отметить, что о молитве и посте страждущего речи нет.

Затем Христос пошел с учениками в Галилею, избегая народа, потому что Он хотел говорить именно с ними – о том, «что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет». И снова то же: ученики не поняли, о чем это Он говорит, а спросить боялись. Понятно, что не Его гнева боялись, потому что видели неоднократно, что Он не гневается, как прочие люди; боялись показать себя не такими умными, как им хотелось бы выглядеть.

Дальше — девятая глава (33-50). Из нее узнаем, как выглядел Евангельский прообраз исповеди, зачем Христос поставил ребенка в круг с апостолами и что Его слова «если глаз твой соблазняет тебя, вырви его» — не призыв к самокалечению.

Содом

Одожди Господь от Господа огнь иногда на беззаконие гневающее (неистовое), сожег содомляны; ты же огнь вжегла еси геенский, в немже имаши, душе, сожещися (будешь гореть).

Страна, выбранная Лотом для жительства по разлучении с Авраамом, была южная часть Иорданской равнины, обильная пастбищами и водой и населенная городами. Стада Лота паслись на полях этой равнины под надзором его пастухов, а сам он поселился в одном из городов ее, в Содоме. Последствия показали, как неудачно был выбран этот город для жительства. Городская жизнь вместе с удобствами общежития вообще представляет немало искушений и соблазнов. Но Содом был опаснее всего в этом отношении. В нем господствовало неистовое беззаконие. Главный вид этого беззакония состоял в противоестественном любострастии ( Быт.19:5 ), известном под именем содомского греха. Но пророк Иезекииль, обвиняя иудеев в подражании содомлянам, упоминает еще и о следующих грехах жителей Содома: это гордость, невоздержание, изнеженность, праздность и немилосердие к бедным ( Иез.16:49–50 ).

Страшен огонь, истребивший Содом и соседние с ним города, но он – только образ огня геенского, уготованного тяжким и вместе с тем нераскаянным грешникам. Содомляне, по слову апостола Иуды, подверглись не только временной казни, но и казни вечного огня и в этом отношении поставлены нам в пример для предостережения ( Иуд.1:7–8 ). Не забывай, душа христианская, этого примера; знай, что вечный геенский огонь, уготованный первоначально диаволу и ангелам его, грозит и всякому нераскаянному грешнику, что пламень этого огня будет находить неистощимую пищу в твоих грехах, не омытых слезами покаяния, и ты будешь гореть в нем, но никогда не сгоришь. Бойся вечных геенских мук и не утешай себя ложной мыслью, разделяемой многими не по-христиански рассуждающими, будто вечность мучений не согласна с правосудием и милостью Божией. Сколько ни умудряйся, не выкинешь из написанного в Евангелии о грешниках: идут сии в муку вечную ( Мф.25:46 ). Позволительно утверждать, что адские муки не для всех будут одинаковы и, смотря по степени вины, для одних будут более, для других менее тяжки, но отвергать их вечность – непростительная дерзость.

Запаления, якоже Лот, бегай, душе моя, греха, бегай Содомы и Гоморры, бегай пламене всякого безсловеснаго желания.

Известно, что Лот со своим семейством спасся от погибели, постигшей жителей Содома, но он потому избежал огненного запалёния, что избегал пламени греха, живя среди людей, объятых этим пламенем. Он был праведником среди нечестивых, и когда Авраам ходатайствовал пред Господом о пощаде Содома ради немногих в нем праведников, он имел в виду праведного Лота с семейством. И если бы в Содоме нашлось хоть десять подобных праведников, Господь обещал Аврааму ради них пощадить нечестивых. К сожалению, в Содоме не нашлось столько праведников. Один Лот с семейством – всего четыре души – явился праведным, остальные были преданы нечестию.

Нет сомнения, что ему было тяжело жить в их обществе. И он, конечно, терпел от них презрение и ненависть, ибо зло никогда не мирится с добром и привыкшему ко тьме неприятен свет ( Ин.3:20 ), да и сам Лот, по слову апостола, живя между нечестивыми, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные (Пет.2:8). Все это, однако, не поколебало его веры и благочестия, не уклонило его от пути праведности.

Пример, тем более доступный для нашего подражания, чем благоприятнее для нас в нравственном отношении окружающие нас условия. Много зла в окружающей нас среде, но немало и противоядия; много соблазнов и искушений, но немало и средств для противодействия им; много людей, похожих по образу жизни на содомлян, но немало и истинных христиан, общение с которыми может быть душеспасительно; много мест для мирских развлечений, растлевающих души, но немало и храмов Божиих, присутствие в которых может дать каждому обильную духовную пищу, обильное духовное утешение, несравненно превосходящее всякую земную радость; много в мире книг, распространяющих заблуждения, питающих одно праздное любопытство и склонность к рассеянности, но немало и таких, через которые проникает в общество здравое учение истины и дух благочестия. Итак, если Лот, живя в среде нечестивых и не видя благочестивых, мог сохранить веру и благочестие, то не гораздо ли удобнее этот подвиг для христианина, который видит вокруг себя не одни искушения и соблазны, но и благоприятные условия для борьбы с ними?

К сожалению, как много таких христиан, которые не пользуются этими благоприятными условиями, которые легко воспламеняются пламенем всякого бессловесного, неразумного желания, уподобляясь в этом отношении бессловесным животным! Мотылек летит на огонь, не подозревая об опасности обгореть; конь упрямо стоит в сарае, объятом пожаром, и делается его жертвой. Подобно этому и многие грешники предаются бессловесным греховным желаниям, не обращая внимания на горькие последствия. Страстный игрок не хочет знать, что разорится, пустит по миру свое семейство; преданный пьянству не рассуждает, что губит своей страстью тело и душу и свое материальное благосостояние; гневливый и раздражительный не сдерживает себя мыслью о вреде и страданиях для ближних, причиняемых его гневливостью. Бессловесные желания или похотения вообще отнимают у человека разум и уподобляют его скотам несмысленным.

Бойся, душа, пламени бессловесных желаний, губительного для тебя и для твоих ближних; пойми, как унизительно для твоего человеческого достоинства поступать со скотским бессмыслием, и будь настолько рассудительна, чтобы хоть из чувства самосохранения поберечь себя от пламени геенского, угрожающего тем, кто не бережет себя от пламени греховного.

На горе (гору) спасайся, душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай (спеши укрыться в Сигор).

Спасение от гибели, на которую обречены были содомляне, устроено было для Лота и его семейства двумя Ангелами, которые накануне этой гибели были вместе с Господом у Авраама в его мамврийском жилище. Отделившись от Господа во время Его беседы с Авраамом о предстоявшей казни Содома, они пришли в Содом и приняты были гостеприимным Лотом. Развратные содомляне подступили к дому его и требовали, чтобы он выдал им этих гостей, но Ангелы поразили буйную толпу слепотой и заставили ее разойтись, а Лоту сказали, что они посланы истребить Содом. На другой день рано утром Ангелы стали торопить его, чтобы он вышел с женой и двумя дочерьми из Содома и не подвергался угрожающей опасности. Лот медлил. Тогда Ангелы взяли за руку его, жену его и двух дочерей его и вывели из города. Потом один из них сказал ему: спасай жизнь свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот не надеялся успеть достигнуть горы и просил у Ангела позволения укрыться в ближайшем небольшом городе Сигоре. Позволение было дано с повелением, чтоб Лот спешил в этот город. Затем последовала казнь Содома, погибли все жители, не исключая нареченных зятьев Лота, которые не послушали его совета уходить из Содома и приняли его совет за шутку.

Как много поучительного во всем этом для души христианской! Для спасения Лота посланы Ангелы. Ангелы же посылаются на служение всем хотящим наследовать спасение ( Евр.1:14 ). Особенно заботятся о нашем спасении Ангелы хранители, приставленные к каждому из нас. Тайными внушениями они отвращают нас от пути погибели и направляют на путь покаяния и добродетели.

Но для того чтобы тебе легче было поддержать в себе это стремление к небесному, воспитай в себе любовь к храму Божию, который, как место особенного присутствия Божия, подобное небесам, есть земное небо, так что мы, стоя в храме, чувствуем себя как на небе. Укрывайся почаще в это убежище от мира и его суеты. Скоро ли удастся тебе достигнуть небесных обителей, неизвестно, но на пути к ним нет лучшего места отдохновения, чем храм Божий. Лот бежал из Содома не прямо в указанную ему гору, но на пути к ней остановился в ближнем городке Сигоре и уже отсюда перебрался в эту гору. Храм земной на пути к небу – это то же, что Сигор. Угонзай, торопись в этот святой Сигор и в нем укрепляй себя благодатными силами для странствования к горним обителям – и ты благополучно достигнешь их и водворишься в них навсегда, как Лот навсегда водворился в Моавитских горах. Не один, впрочем, храм Божий, но и вообще жизнь в удалении, по возможности, от мира и его сует – это то же, что Сигор на пути к горам Моавитским.

Не буди столп сланый, душе, возвратившися вспять. Образ (пример) да устрашит тя содомский. Горе в Сигор спасайся.

Лоту дано было Ангелом повеление, чтобы он во время бегства из Содома не оглядывался назад. Жена Лотова вопреки этому повелению, данному для испытания веры и послушания, оглянулась назад, желая, быть может, вернуться в Содом для спасения дорогих для нее вещей и, пожалуй, остаться там. Последнее желание могло появиться в ней из-за сомнений в действительности приговора, произнесенного на Содом. Во всяком случае за преслушание воли Божией она заслуживала наказания, которое и постигло ее. Она была превращена в соляной истукан.

Нельзя не видеть в этом примере предостережения для каждого из нас. Жена Лотова, оглянувшаяся назад, – это образ души, вступившей на путь покаяния и заповедей Господних, но не идущей по этому пути решительным шагом. Господь Иисус Христос имел в виду людей с подобным настроением, когда сказал: никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствие Божие ( Лк.9:62 ). Они восчувствовали свое греховное состояние и его тягость для совести и решились исправить свою жизнь, поступать по заповедям Христа и по Его примеру, в духовном удалении от мира и его сует, от господствующих в мире похотей плотоугодия, корыстолюбия и честолюбия. Но их решимости недостает твердости и постоянства.

Они похожи на земледельца, взявшегося за плуг для возделания земли и подготовки ее к посеву, но во время этой работы оглядывающегося назад и не замечающего неправильности и бесполезности своей работы. Они сначала с усердием принимаются за подвиги благочестия и добродетели, а потом ослабевают в них и, вместо того чтобы бодро идти вперед путем богоугождения, останавливаются на этом пути, начинают тяготиться новым образом жизни, с сожалением вспоминают об оставленном Содоме, то есть о суетных и греховных радостях мира, и сперва одной мыслью и воображением, а затем и на деле возвращаются к прежним греховным навыкам, и таким образом семена духовной жизни, посеянные на ниве их сердца, гибнут, едва успев дать слабый росток. Сердца их, подобно пропитанной солью и потому бесплодной земле ( Иов.39:6 ; Иер.17:6 ), делаются бесплодными для духовной жизни, и сами они превращаются в соляной столп, то есть похожи на него по своей духовной безжизненности.

Не доводи себя, христианин, до этого пагубного состояния. Образ содомский – пример жены Лотовой – да устрашит тебя. Бойся пристрастными желаниями возвращаться к миру, от которого с его соблазнами и искушениями ты решился было удалиться если не телом, то духовно; больше и больше укрепляй себя в этой святой решимости, дальше и дальше беги от всего того в мире, что может задержать тебя на пути в Царство Небесное: горе в Сигор спасайся, будь как можно выше земных пристрастий – только в этом твое спасение.

Свт. Филарет, митр. Московский. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1867. С. 136.