греческие предания о св апостоле андрее

Апостол Андрей Первозванный

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Андрей Первозванный, е го жизнь, характер, личность – во многом загадка. Ведь Писание упоминает об Апостоле нечасто и говорит скупо. А вот совершенные им дела проповеди учения Христа до наших дней приносят свои плоды.

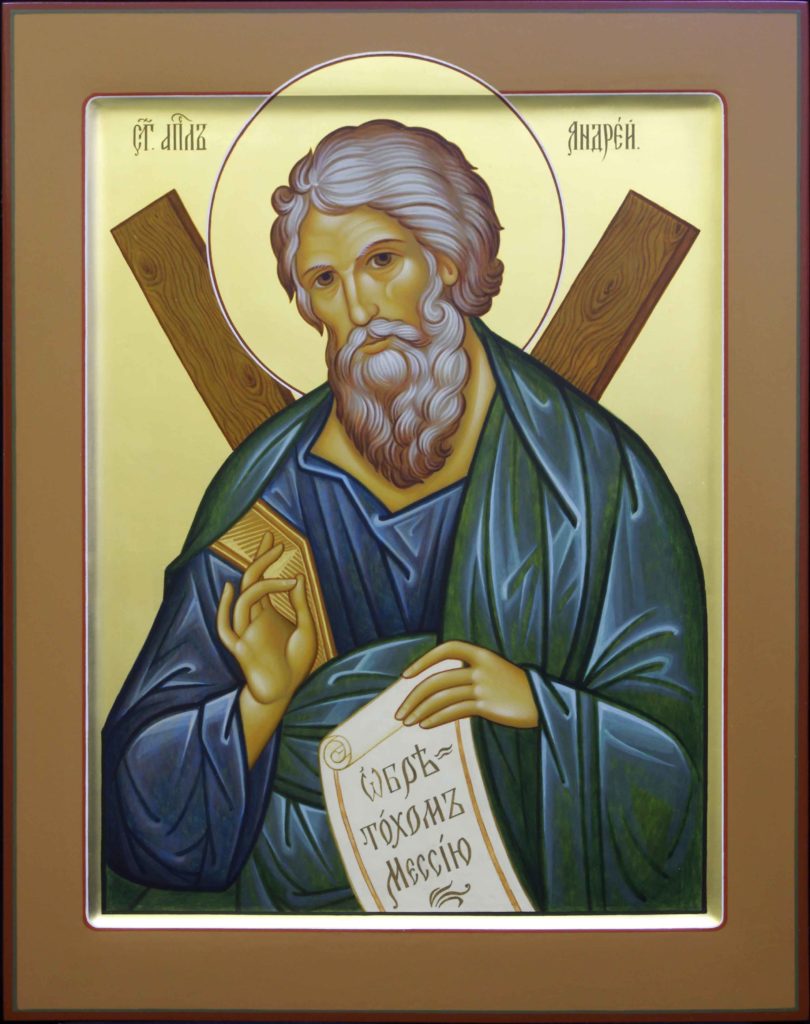

Святой Апостол Андрей Первозванный. Работа мастерской «Палехский иконостас»

Краткое житие

Годы жизни

Время рождения святого с точностью не известно, впрочем, некоторые авторы считают годом его рождения 6 г. до Рождества Христова. А вот год кончины обычно называется уверенно – 67 г. от Р.Х.

Что нам известно о биографии святого

О той встрече Евангелист сообщает скупо: как они пошли по дороге за Господом, затем – их краткий диалог: «Что вам надобно?» — «Равви, где живешь?» (Ин.1: 41-42). И, наконец, совсем кратко – о том, что ученики Иоанна провели у Иисуса «день тот». Возможно, важнейший в жизни – потому что с тех пор они уже не отходили от Господа.

Брат св. Андрея

Согласно Писанию, именно Андрей убедил прийти к Господу своего старшего брата, Симона: «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу» (Ин. 1: 40).

Евангелисты упоминают св. Андрея :

Современные церковные авторы полагают, что все это может говорить о высоком авторитете Андрея среди Апостолов, может быть, о том, что иногда Господь выделял его среди других. Однако точно утверждать, что положение святого среди небольшой общины учеников Христа было особым, конечно, нельзя.

Последнее по времени упомина ние Писания о св. Андрее содержа т Деяния Апостольски е, говорящие о его участии в выборе св. Матфия на место Иуды, погибшего после предательства, а также о том, что святой был среди сотоварищей во время Схождения Святого Духа.

Где проповедовал

Был ли на Руси?

Составитель «Слова» о хождении на Русь святого пошел намного дальше византийских авторов: летописец утверждает, что святой Андрей прошел не одно Причерноморье, но отправился на север. Он обошел всю Русь от места будущего Киева, где водрузил крест, до преде лов будущих Новгородских земель. При этом сказание указывает, что Апостол познакомился со славянским народом, его обычаями, нравами, предсказав, что на этой земле воссияет вера.

Достоверность предания не раз подвергалась сомнению историками:

Стоя же на почве строго исторической, нельзя не признать, что:

Поэтому есть все основания считать святого небесным покровителем Руси.

Как и где умер

Святому Андрею приписывают слова, сказанные им после приговора: «Радуйся, Кресте, плотию Христовою освященный… Возьми убо мя от людей, и отдаждь мя Учителю моему, да тобою мя приимет, Иже мя искупи тобою».

Наконец, Эгеат велел освободить казнимого по причине крайнего возмущения жителей. Но Апостол молился о своем исходе, и Господь не попустил язычникам прикоснуться к его кресту. К тому времени, когда им все же удалось развязать веревки, Апостол уже предал свой дух Христу. Было это 30 ноября 67 г.

День памяти

Празднование св. Андрею совершается в день его кончины, 30 ноября (или 13 декабря по современному календарю).

Где находятся мощи

Кроме того, части их находятся:

Иконы

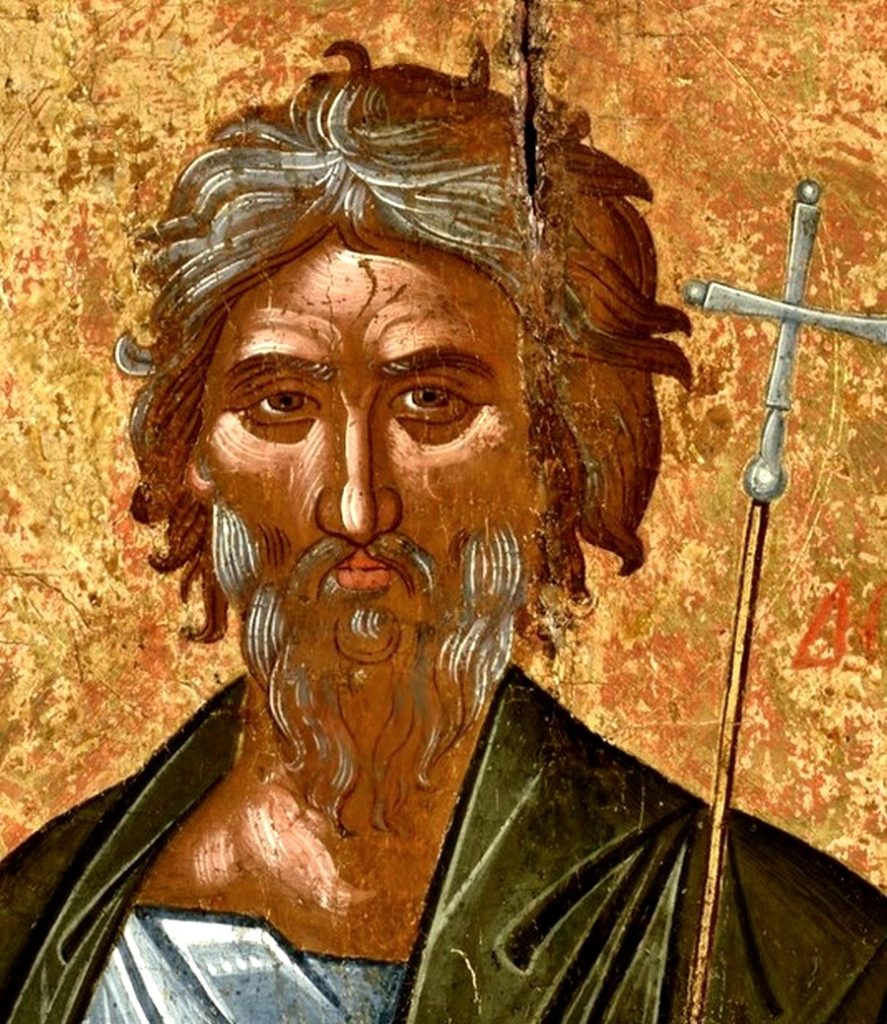

Апостол Андрей Первозванный, икона XVI века.

Иконография угодника Божия возникла достаточно рано. Он изображается старцем преклонных лет, с густыми седыми волосами. Лик исп олнен смирения, любви, как было при зе мной жизни.

Непременный атрибут иконографии св. Андрея – крест. Это может быть:

Флаг и корабль

Андреевский флаг ВМФ России

Моряки молились Апостолу с давних лет.

С 1992 г. Андреевский флаг вновь возвращен российскому флоту.

Памятники

Памятники св. Андрею находятся в 8 российских городах, включая Москву, Севастоп оль, Феодосию, Южно-Сахалинск, другие.

Памятник и набережная в честь Андрея Первозванного в Севастополе

Орден

Первым кавалером св. Андрея стал соратник Петра, адмирал Федор Головин. Сам же царь – шестой по счету, удостоенный награды за беспримерную по тому времени военную операцию: взятие в устье Невы двух шведских кораблей.

Существует ли Евангелие Андрея Первозванного?

В первые века христианства бытовало множество преданий о Церкви Апостольского века, однако, не все они были признаны каноническими. Было также немало апокрифических произведений, связанных с ап. Андреем. Некоторые из них были впоследствии отвергнуты как неправдоподобные, другие стали основой его «Жития».

Но среди апокрифов были такие, содержание которых было совершенно не согласно с церковным учением. Среди них – апокрифическое «Евангелие под именем ап. Андрея», как именует этот текст декрет Папы Римского Геласия, относящийся к V в. «О принимаемых и не принимаемых книгах ».

Покровитель Шотландии

О чем принято молиться

Иконография: Андрей Первозванный, апостол Датировки: XVIII в. Последняя треть XVIII века.Иконописная школа или художественный центр: Олонецкая губерния.Иконописец: Старообрядческий мастер.Происхождение: Из часовни апостола Иоанна Богослова деревни Зехнова Кенозерского прихода.Материал: дерево, левкас, темпера, позолота. Размеры иконы: высота 46 см, ширина 34 см Икона деисусного чина. Поясное изображение апостола Андрея Первозванного. Инв. № КП 9. © Национальный парк «Кенозерский» Литература:

К святому обращаются:

Наталья Сазонова

Тропарь, кондак, величание

Я́ко апо́столов первозва́нный/ и верхо́внаго су́щий брат,/ Влады́це всех, Андре́е, моли́ся/ мир вселе́нней дарова́ти // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Му́жества тезоимени́таго Богоглаго́льника/ и Це́ркве возсле́дователя верхо́внаго,/ Петро́ва сро́дника восхва́лим,/ зане́ я́коже дре́вле сему́, и ны́не нам воззва́:// прииди́те, обрето́хом жела́емаго.

Величание апостолу Андрею Первозванному

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Андре́е,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́// во благове́стии Христо́ве.

Молитва

Молитва Апостолу Андрею Первозванному

Первозва́нне апо́столе Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Це́ркве после́дователю верхо́вный, всехва́льне Андре́е, сла́вим и велича́ем апо́стольския труды́ твоя́, сла́дце помина́ем твое́ благослове́нное к нам прише́ствие, ублажа́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́, лобыза́ем свяще́нныя мо́щи твоя́, чтим святу́ю па́мять твою́ и ве́руем, я́ко жив Госпо́дь, жива́ же и душа́ твоя́ и с Ним во ве́ки пребыва́еши на Небеси́, иде́же и лю́биши ны то́южде любо́вию, е́юже возлюби́л еси́ нас, егда́ Ду́хом Святы́м прозре́л еси́ на́ше е́же ко Христу́ обраще́ние, и не то́чию лю́биши, но и мо́лиши о нас Бо́га, зря во Све́те Его́ вся ну́жды на́ша. Та́ко ве́руем и та́ко сию́ ве́ру на́шу испове́дуем во хра́ме, и́же во и́мя твое́, святы́й Андре́е, пресла́вно созда́ся, иде́же святы́я мо́щи твоя́ почива́ют; ве́рующе же, про́сим и мо́лим Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да моли́твами твои́ми, я́же при́сно послу́шает и прие́млет, пода́ст нам вся потре́бная ко спасе́нию нас гре́шных; да я́коже ты а́бие по гла́су Го́спода, оста́вль мре́жи своя́, неукло́нно Ему́ после́довал еси́, си́це и ки́йждо от нас да и́щет не свои́х си, но е́же к созида́нию бли́жняго и о го́рнем зва́нии да помышля́ет. Иму́ще же тя предста́теля и моли́твенника о нас, упова́ем, я́ко моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Миссионерские путешествия святого апостола Андрея. Часть 1

Греческий журналист-международник, писатель, политический обозреватель Георгий Александру рассказывает о своей книге «Воздвигший Крест во льдах» – фундаментальном исследовании первоисточников, преданий и сведений из самых разных культур, – посвященной апостольскому служению св. Андрея.

|

– Георгий, расскажите, пожалуйста, как вы начинали писать эту книгу?

– По заданию редакции я занимался сбором материалов для книги о карельских святых. Так я оказался в финском Нововалаамском монастыре. Настоятель всячески помогал мне, предоставив неограниченный доступ к монастырским архивам и дав возможность делать копии со всего, что мне может потребоваться. Мы с женой – она у меня родом с Украины, русская по происхождению – сделали там множество переводов и по возвращении в Грецию приступили непосредственно к написанию книги. К тому времени я уже осознал, что начать следует с жития самого св. ап. Андрея.

– Сохраняется ли и в наши дни предание о том, что св. ап. Андрей бывал в Карелии?

– Да, об этом говорят иноки русского Валаамского монастыря, некоторые насельники финского Нововалаамского монастыря, равно как и местные жители – русские и карелы. Изображение св. ап. Андрея помещается в центре иконы «Собор карельских святых», находящейся в Нововалаамском монастыре.

Начав писать, я стал получать разрозненную информацию о св. Андрее буквально со всего света. В конце концов, мой редактор – София Орианиду – сказала: повремени с житиями карельских святых, напиши сначала о самом св. Андрее. Я чувствовал себя недостойным быть автором книги о великом апостоле Христове и утешал себя так: да, человек я грешный, даже, можно сказать, многогрешный, но так получилось, что это книгу выпало писать именно мне; а раз получилось – надо делать. На меня налагалась некая внутренняя обязанность, избежать которой было невозможно. Я недостоин писать о нем, но я должен был, и потому прошу всех меня простить.

Итак, я приступил к работе. Обнаружилось множество источников, многие люди стремились мне помочь – сведения стекались отовсюду: тексты и устные предания с севера России, из Центральной Азии, Восточной Европы, Эфиопии и даже из Пакистана, от представителей местной народности калаш. В их текстах сообщалось о присутствии посланца Господа по имени Индрейн. В своей книге я цитирую это предание на языке оригинала. Кстати, на древнерумынском имя апостола звучит очень похоже – Индреан. В процессе работы мною собрано немало местных преданий, все, что только можно было найти. Поначалу, конечно, трудно было, а потом оказалось, что в материалах недостатка не будет.

– Вы говорили, что сведения, казалось, кто-то просто кладет у вас на пути.

– Да, но сначала они были беспорядочны, хаотичны. Просто разрозненная информация из разных частей света. К тому же, я не хотел превращать легенды в предания. Я стремился лишь проверить информацию, содержавшуюся в этих источниках, посмотреть, куда ведут следы. Это напоминало работу над огромным «пазлом», который надо собрать. Я написал уже около тысячи страниц книги о св. Андрее, цитируя первоисточники, составленные где-то приблизительно на пятидесяти языках и диалектах. Сама книга, конечно, на греческом и называется «Воздвигший Крест во льдах».

– С какими языками вам пришлось работать?

– Устные предания и тексты, относящиеся к житию св. ап. Андрея, были на древнегреческом, современном греческом, понтийском и калабрийском диалектах, грузинском, абхазском, армянском, старославянском, сербском, русском, украинском, румынском, языке народностей калаш, баганда, курдском, эфиопском (гиз и амхарском), коптском, арабском, арамейском, турецком, иранском, болгарском, староанглийском, современном английском, немецком, итальянском, латинском, албанском, финском, карельском, арамейском и еще на различных диалектах. Среди них были и первоисточники, не упоминавшие непосредственно о св. Андрее. Из них я взял сведения о мире, в котором он жил. Для этого потребовались переводы с древнееврейского, самарянского, банту, кушитского, языков тесо и сан, токарийского, санскрита, китайского, монгольского, корейского, готского, шведского, норвежского, польского, таджикского, согдианского и других. Мне повезло найти переводчики у местного населения многих стран, а также у исследователей, помогавших мне в работе. Особая благодарность – моей жене Ольге, поскольку ее работа с материалами на славянских языках легла в основу всего исследования. Огромное содействие мне оказал известный профессор догматического богословия Мегас Фарантос, представитель Вселенского Патриархата и греческой Церкви, ведущей диалог с римокатоликами и другими церквами и религиями. Он доверяет мне как исследователю, интересуется данной работой, оказывает помощь. Помнится, он сказал мне: во-первых, не критикуй предания, которые изучаешь, либо принимай их, либо отвергай, а критиковать не надо, не твое это дело; а во-вторых, выбери принцип работы, пусть оппоненты выступают против твоего толкования и выводов, но не против самого принципа». И принцип у меня получился такой: я принимаю как возможно истинные все свидетельства, будь то творения Святых Отцов, устное предание из Узбекистана, коптский текст из Эфиопии, археологические находки китайского ученого и даже просто чей-то сон. Моя идея заключалась в том, чтобы собрать все разрозненные сведения из самых разных источников, сложить вместе и посмотреть, насколько информация о путешествиях св. ап. Андрея в этих разных источниках согласуется хронологически и географически, насколько, продолжая выбранное сравнение, одна часть «пазла» вставляется в другую. Сначала мне просто хотелось узнать, могло ли в принципе произойти все то, что обнаружилось в источниках. Узнать это я собирался, сравнив один пространственно-временной отрезок жизни св. Андрея с другими. А потом, обнаружив противоречия, я мог бы вычислять тот путь, которым на самом деле следовал апостол.

Вопрос стоял так: можно ли, поместив в ряд разрозненные предания, хоть с какой-то долей вероятности пройти по стопам св. ап. Андрея? Сильнейшим свидетельством, на которое возлагалась основная надежда, были ранние письменные сведения о пребывании апостола в той или иной местности, подтверждаемые отдельным устным преданием в той самой местности. Продолжая работать в этом направлении, я обнаружил, что по времени и в географическом отношении предание из Казахстана, например, согласуется с согдианским преданием (современный Узбекистан), согдианское предание – с парфийским (Персия), парфийское – с сирийским. Это напоминало состав, вагоны которого последовательно и четко следовали один за другим. И в конце концов у меня остался всего один невыясненный период – двадцатилетний отрезок жизни св. Андрея с того момента, как он вернулся с финского Валаама на Черное море и до того, как отправился в Синоп, а оттуда в Патры, где его ждал мученический венец.

– И вам удалось ли выяснить, где он был эти двадцать лет?

– Да, удалось. Я обнаружил одно местное предание, согласно которому Андрей двадцать лет прожил в пещере в Дервенте (Румыния), обошел территорию нынешней Румынии, Молдавии и Болгарии. Но самое поразительное заключалось в том, что, согласно этому раннему румынскому преданию, годы пребывания там один в один покрывали двадцатилетний период, зиявший пустотой в стройном ряду всех ранее собранных свидетельств.

Отдельные частицы «пазла» – местные предания болгар, румын, жителей Эфиопии и Арамеи, сирийцев, коптов и даже греческие и латинские церковные предания, складываются в единую картину жития св. Андрея. Но чтобы увидеть эту картину, нужно шаг за шагом отслеживать хронологию и события, содержащиеся в преданиях. И наконец у меня осталась всего одна незаполненная страница жития св. ап. Андрея. В Арброутской декларации – шотландском документе XIV века, провозглашающем независимость Шотландии от Англии – говорится, что шотландцев научил христианской вере сам апостол Андрей. Историки не допускают такой вероятности, но, должен подчеркнуть, теоретически такая возможность вполне реальна.

– Кто и когда подписал эту декларацию?

– Представители шотландской знати. В 1320 году. Это интересный факт, ведь больше в Шотландии нет ни одного древнего текста, в котором об Андрее говорилось бы нечто подобное. Есть только легенды о его пребывании на этой земле. Общепризнанное же предание гласит, что в четвертом веке св. Регул – возможно он был монахом из Патр – привез в Шотландию, в собор святого Андрея, частицу мощей апостола. Святой Андрей является небесным покровителем Шотландии. И тот факт, что его мощи были здесь, не подвергается сомнению. Они исчезли из собора уже во времена кальвинистской реформации. Есть еще одно предание, согласно которому в восьмом веке мощи были привезены неким аббатом, но если верить представителям шотландской знати, апостол и сам бывал здесь при жизни. В самом конце книги я хотел просто проанализировать, насколько это вообще было возможным.

Долгое время мне казалось, что маршрутов путешествий, связывающих эту точку в Шотландии с местами, где Андрей точно бывал, просто нет. Но однажды я узнал о существовании народа, известного как «народ морских котиков». Эти охотники на морских котиков населяли побережье Балтийского моря в той области, которую не раз посещал апостол Андрей. Они вели морскую торговлю с разными странами, от Скандинавии до Гебридских, Оркнейских и Шетландских островов, а также с северной Шотландией, – сейчас это место, где долгие столетия хранились мощи, носит имя апостола Андрея.

К первому веку нашей эры римляне захватили южную Британию. Северные британские народы – шотландцы и пикты – ощущали на себе мощное давление Рима. Торговля в южном направлении оказалась для них закрыта, поэтому они обратили свой взор в другую сторону и начали осваивать древний путь через Норвегию, Данию и Швецию. Карту этого пути составили еще древние греки. Около 330 года до Р.Х. здесь прошел Пифий Марсельский. Вероятно, он побывал также в Исландии и Гренландии. Естественно, я не могу утверждать, что Андрей путешествовал вместе с «народом котиков». Но путь этот существовал. И если Андрей действительно побывал в Шотландии, произойти это должно было после похода в Балтийские земли и до его пребывания в Румынии.

Кроме такой зыбкой возможности, другого шанса посетить Шотландию, как мне казалось, у апостола быть не могло. И вдруг неожиданно обнаружилось нечто, доказывающее, что такая возможность, все-таки, абсолютно реальна. По сведениям древнегреческих авторов, существовал путь, по которому греческие торговцы ходили от побережья Балтийского моря по континенту. От берегов греческой Тавриды они поднимались по русским рекам – Днепру, Двине и другим – к той местности, где сейчас стоит Санкт-Петербург. А в русских преданиях говорится о посещении этих мест апостолом Андреем. После этого, стараясь избежать суровой русской зимы, греки не возвращались тем же путем, а плыли по Балтике, закупая по пути янтарь, а потом направлялись в Шотландию, к Корнуэллу, ища, где можно выгодно приобрести олово. Из Корнуэлла их путь лежал на юг Иберийского полуострова к Гибралтару и далее, мимо греческих – в ту пору – городов Марсель, Ницца, Антиб, Монако, в Рим, на Сицилию и в Грецию. Потому-то древние славянские источники и указывают, что из России апостол Андрей отправился в Рим. Не думаю, что он дошел до Рима, иначе об этом непременно рассказали бы латинские предания. По причинам, которые подробно обсуждаются в книге, он, как я полагаю, вернулся в германские земли, где римляне проложили новый путь, соединяющий Балтику с рекой Дунаем. А по Дунаю он уже мог приплыть в Румынию.

– Может быть, какие-то из тех племен, что он посетил в Восточной Европе, мигрировали в Шотландию или торговали с ней, и отсюда возникло это предание?

– Да, существует теория, согласно которой шотландские аристократы были потомками скифов, но мне эта теория представляются сомнительными. В Арброутской декларации говорится о том, что Андрей посещал Шотландию. Именно так.

– Что об этом думают современные шотландские христиане?

– Они считают, что основанием для Арброутского предания послужил факт перенесения в четвертом веке святым Регулом (или в восьмом веке неизвестным аббатом?) из Патр частицы мощей апостола, но меня все же не покидает мысль, что истоки этого предания значительно древнее. Арброутская декларация – важный документ, составленный во времена, когда к устным преданиям относились очень бережно и осторожно. Вряд ли ее составители могли так быстро перепутать сведения о личном присутствии апостола и факт пребывания там его мощей. К сожалению, нет сопутствующих свидетельств в подтверждение факта, сообщаемого в Арброутской декларации, поэтому говорить приходится не о вероятности этого факта, а лишь о некой возможности.

– Как бы мог Андрей так легко и свободно путешествовать по землям, населенным столь разными по традициям, образу жизни и мышления народами?

– Он был смиренный, простой человек, а для простого человека нет почти ничего невозможного. Будь он высокомерным ученым мужем, европейцем до мозга костей, он бы ни в коем случае не доверился этим людям, а нашел бы свой собственный способ путешествовать, подобно Пифию, построившему корабль и проплывшему от Марселя до Гренландии. Питая к ним уважение, Пифий все же до конца не доверял местным жителям, поскольку сам он был греком, а они – варварами.

Книгу свою я как бы собрал из лоскутков. В ней говорится о скифах, древних шотландцах, Африке римских времен. Она и о самом святом Андрее, и о мире, представавшем во время путешествий перед его взором: славяне, фарисеи, эпикурейцы, стоики, жители северной Африки, кочевые финские племена, династия хань в Китае, монголы, турки… Мой редактор попросила: пиши не просто житие святого Андрея; расскажи и о тех местах, которые он посетил, и о народах, которые он там видел. Начав описывать эти места, я понял, что рассказать придется обо всей той эпохе, показать читателю, как, например, Сибирь и Карелия были связаны с Центральной Азией, Африкой и Шотландией, чтобы читатель мог яснее представить себе, каким был мир в те времена.

Георгий Александру

Перевела с английского Инна Белова специально для Православие.Ru

Миссионерские путешествия святого апостола Андрея. Часть 1

Греческий журналист-международник, писатель, политический обозреватель Георгий Александру рассказывает о своей книге «Воздвигший Крест во льдах» – фундаментальном исследовании первоисточников, преданий и сведений из самых разных культур, – посвященной апостольскому служению св. Андрея.

– По заданию редакции я занимался сбором материалов для книги о карельских святых. Так я оказался в финском Нововалаамском монастыре. Настоятель всячески помогал мне, предоставив неограниченный доступ к монастырским архивам и дав возможность делать копии со всего, что мне может потребоваться. Мы с женой – она у меня родом с Украины, русская по происхождению – сделали там множество переводов и по возвращении в Грецию приступили непосредственно к написанию книги. К тому времени я уже осознал, что начать следует с жития самого св. ап. Андрея.

– Сохраняется ли и в наши дни предание о том, что св. ап. Андрей бывал в Карелии?

– Да, об этом говорят иноки русского Валаамского монастыря, некоторые насельники финского Нововалаамского монастыря, равно как и местные жители – русские и карелы. Изображение св. ап. Андрея помещается в центре иконы «Собор карельских святых», находящейся в Нововалаамском монастыре.

Начав писать, я стал получать разрозненную информацию о св. Андрее буквально со всего света. В конце концов, мой редактор – София Орианиду – сказала: повремени с житиями карельских святых, напиши сначала о самом св. Андрее. Я чувствовал себя недостойным быть автором книги о великом апостоле Христове и утешал себя так: да, человек я грешный, даже, можно сказать, многогрешный, но так получилось, что это книгу выпало писать именно мне; а раз получилось – надо делать. На меня налагалась некая внутренняя обязанность, избежать которой было невозможно. Я недостоин писать о нем, но я должен был, и потому прошу всех меня простить.

– Вы говорили, что сведения, казалось, кто-то просто кладет у вас на пути.

– Да, но сначала они были беспорядочны, хаотичны. Просто разрозненная информация из разных частей света. К тому же, я не хотел превращать легенды в предания. Я стремился лишь проверить информацию, содержавшуюся в этих источниках, посмотреть, куда ведут следы. Это напоминало работу над огромным «пазлом», который надо собрать. Я написал уже около тысячи страниц книги о св. Андрее, цитируя первоисточники, составленные где-то приблизительно на пятидесяти языках и диалектах. Сама книга, конечно, на греческом и называется «Воздвигший Крест во льдах».

– С какими языками вам пришлось работать?

– Устные предания и тексты, относящиеся к житию св. ап. Андрея, были на древнегреческом, современном греческом, понтийском и калабрийском диалектах, грузинском, абхазском, армянском, старославянском, сербском, русском, украинском, румынском, языке народностей калаш, баганда, курдском, эфиопском (гиз и амхарском), коптском, арабском, арамейском, турецком, иранском, болгарском, староанглийском, современном английском, немецком, итальянском, латинском, албанском, финском, карельском, арамейском и еще на различных диалектах. Среди них были и первоисточники, не упоминавшие непосредственно о св. Андрее. Из них я взял сведения о мире, в котором он жил. Для этого потребовались переводы с древнееврейского, самарянского, банту, кушитского, языков тесо и сан, токарийского, санскрита, китайского, монгольского, корейского, готского, шведского, норвежского, польского, таджикского, согдианского и других. Мне повезло найти переводчики у местного населения многих стран, а также у исследователей, помогавших мне в работе. Особая благодарность – моей жене Ольге, поскольку ее работа с материалами на славянских языках легла в основу всего исследования. Огромное содействие мне оказал известный профессор догматического богословия Мегас Фарантос, представитель Вселенского Патриархата и греческой Церкви, ведущей диалог с римокатоликами и другими церквами и религиями. Он доверяет мне как исследователю, интересуется данной работой, оказывает помощь. Помнится, он сказал мне: во-первых, не критикуй предания, которые изучаешь, либо принимай их, либо отвергай, а критиковать не надо, не твое это дело; а во-вторых, выбери принцип работы, пусть оппоненты выступают против твоего толкования и выводов, но не против самого принципа». И принцип у меня получился такой: я принимаю как возможно истинные все свидетельства, будь то творения Святых Отцов, устное предание из Узбекистана, коптский текст из Эфиопии, археологические находки китайского ученого и даже просто чей-то сон. Моя идея заключалась в том, чтобы собрать все разрозненные сведения из самых разных источников, сложить вместе и посмотреть, насколько информация о путешествиях св. ап. Андрея в этих разных источниках согласуется хронологически и географически, насколько, продолжая выбранное сравнение, одна часть «пазла» вставляется в другую. Сначала мне просто хотелось узнать, могло ли в принципе произойти все то, что обнаружилось в источниках. Узнать это я собирался, сравнив один пространственно-временной отрезок жизни св. Андрея с другими. А потом, обнаружив противоречия, я мог бы вычислять тот путь, которым на самом деле следовал апостол.

Вопрос стоял так: можно ли, поместив в ряд разрозненные предания, хоть с какой-то долей вероятности пройти по стопам св. ап. Андрея? Сильнейшим свидетельством, на которое возлагалась основная надежда, были ранние письменные сведения о пребывании апостола в той или иной местности, подтверждаемые отдельным устным преданием в той самой местности. Продолжая работать в этом направлении, я обнаружил, что по времени и в географическом отношении предание из Казахстана, например, согласуется с согдианским преданием (современный Узбекистан), согдианское предание – с парфийским (Персия), парфийское – с сирийским. Это напоминало состав, вагоны которого последовательно и четко следовали один за другим. И в конце концов у меня остался всего один невыясненный период – двадцатилетний отрезок жизни св. Андрея с того момента, как он вернулся с финского Валаама на Черное море и до того, как отправился в Синоп, а оттуда в Патры, где его ждал мученический венец.

– И вам удалось ли выяснить, где он был эти двадцать лет?

– Да, удалось. Я обнаружил одно местное предание, согласно которому Андрей двадцать лет прожил в пещере в Дервенте (Румыния), обошел территорию нынешней Румынии, Молдавии и Болгарии. Но самое поразительное заключалось в том, что, согласно этому раннему румынскому преданию, годы пребывания там один в один покрывали двадцатилетний период, зиявший пустотой в стройном ряду всех ранее собранных свидетельств.

Отдельные частицы «пазла» – местные предания болгар, румын, жителей Эфиопии и Арамеи, сирийцев, коптов и даже греческие и латинские церковные предания, складываются в единую картину жития св. Андрея. Но чтобы увидеть эту картину, нужно шаг за шагом отслеживать хронологию и события, содержащиеся в преданиях. И наконец у меня осталась всего одна незаполненная страница жития св. ап. Андрея. В Арброутской декларации – шотландском документе XIV века, провозглашающем независимость Шотландии от Англии – говорится, что шотландцев научил христианской вере сам апостол Андрей. Историки не допускают такой вероятности, но, должен подчеркнуть, теоретически такая возможность вполне реальна.

– Кто и когда подписал эту декларацию?

– Представители шотландской знати. В 1320 году. Это интересный факт, ведь больше в Шотландии нет ни одного древнего текста, в котором об Андрее говорилось бы нечто подобное. Есть только легенды о его пребывании на этой земле. Общепризнанное же предание гласит, что в четвертом веке св. Регул – возможно он был монахом из Патр – привез в Шотландию, в собор святого Андрея, частицу мощей апостола. Святой Андрей является небесным покровителем Шотландии. И тот факт, что его мощи были здесь, не подвергается сомнению. Они исчезли из собора уже во времена кальвинистской реформации. Есть еще одно предание, согласно которому в восьмом веке мощи были привезены неким аббатом, но если верить представителям шотландской знати, апостол и сам бывал здесь при жизни. В самом конце книги я хотел просто проанализировать, насколько это вообще было возможным.

Долгое время мне казалось, что маршрутов путешествий, связывающих эту точку в Шотландии с местами, где Андрей точно бывал, просто нет. Но однажды я узнал о существовании народа, известного как «народ морских котиков». Эти охотники на морских котиков населяли побережье Балтийского моря в той области, которую не раз посещал апостол Андрей. Они вели морскую торговлю с разными странами, от Скандинавии до Гебридских, Оркнейских и Шетландских островов, а также с северной Шотландией, – сейчас это место, где долгие столетия хранились мощи, носит имя апостола Андрея.

К первому веку нашей эры римляне захватили южную Британию. Северные британские народы – шотландцы и пикты – ощущали на себе мощное давление Рима. Торговля в южном направлении оказалась для них закрыта, поэтому они обратили свой взор в другую сторону и начали осваивать древний путь через Норвегию, Данию и Швецию. Карту этого пути составили еще древние греки. Около 330 года до Р.Х. здесь прошел Пифий Марсельский. Вероятно, он побывал также в Исландии и Гренландии. Естественно, я не могу утверждать, что Андрей путешествовал вместе с «народом котиков». Но путь этот существовал. И если Андрей действительно побывал в Шотландии, произойти это должно было после похода в Балтийские земли и до его пребывания в Румынии.

Кроме такой зыбкой возможности, другого шанса посетить Шотландию, как мне казалось, у апостола быть не могло. И вдруг неожиданно обнаружилось нечто, доказывающее, что такая возможность, все-таки, абсолютно реальна. По сведениям древнегреческих авторов, существовал путь, по которому греческие торговцы ходили от побережья Балтийского моря по континенту. От берегов греческой Тавриды они поднимались по русским рекам – Днепру, Двине и другим – к той местности, где сейчас стоит Санкт-Петербург. А в русских преданиях говорится о посещении этих мест апостолом Андреем. После этого, стараясь избежать суровой русской зимы, греки не возвращались тем же путем, а плыли по Балтике, закупая по пути янтарь, а потом направлялись в Шотландию, к Корнуэллу, ища, где можно выгодно приобрести олово. Из Корнуэлла их путь лежал на юг Иберийского полуострова к Гибралтару и далее, мимо греческих – в ту пору – городов Марсель, Ницца, Антиб, Монако, в Рим, на Сицилию и в Грецию. Потому-то древние славянские источники и указывают, что из России апостол Андрей отправился в Рим. Не думаю, что он дошел до Рима, иначе об этом непременно рассказали бы латинские предания. По причинам, которые подробно обсуждаются в книге, он, как я полагаю, вернулся в германские земли, где римляне проложили новый путь, соединяющий Балтику с рекой Дунаем. А по Дунаю он уже мог приплыть в Румынию.

– Может быть, какие-то из тех племен, что он посетил в Восточной Европе, мигрировали в Шотландию или торговали с ней, и отсюда возникло это предание?

– Да, существует теория, согласно которой шотландские аристократы были потомками скифов, но мне эта теория представляются сомнительными. В Арброутской декларации говорится о том, что Андрей посещал Шотландию. Именно так.

– Что об этом думают современные шотландские христиане?

– Они считают, что основанием для Арброутского предания послужил факт перенесения в четвертом веке святым Регулом (или в восьмом веке неизвестным аббатом?) из Патр частицы мощей апостола, но меня все же не покидает мысль, что истоки этого предания значительно древнее. Арброутская декларация – важный документ, составленный во времена, когда к устным преданиям относились очень бережно и осторожно. Вряд ли ее составители могли так быстро перепутать сведения о личном присутствии апостола и факт пребывания там его мощей. К сожалению, нет сопутствующих свидетельств в подтверждение факта, сообщаемого в Арброутской декларации, поэтому говорить приходится не о вероятности этого факта, а лишь о некой возможности.

– Как бы мог Андрей так легко и свободно путешествовать по землям, населенным столь разными по традициям, образу жизни и мышления народами?

– Он был смиренный, простой человек, а для простого человека нет почти ничего невозможного. Будь он высокомерным ученым мужем, европейцем до мозга костей, он бы ни в коем случае не доверился этим людям, а нашел бы свой собственный способ путешествовать, подобно Пифию, построившему корабль и проплывшему от Марселя до Гренландии. Питая к ним уважение, Пифий все же до конца не доверял местным жителям, поскольку сам он был греком, а они – варварами.

Книгу свою я как бы собрал из лоскутков. В ней говорится о скифах, древних шотландцах, Африке римских времен. Она и о самом святом Андрее, и о мире, представавшем во время путешествий перед его взором: славяне, фарисеи, эпикурейцы, стоики, жители северной Африки, кочевые финские племена, династия хань в Китае, монголы, турки… Мой редактор попросила: пиши не просто житие святого Андрея; расскажи и о тех местах, которые он посетил, и о народах, которые он там видел. Начав описывать эти места, я понял, что рассказать придется обо всей той эпохе, показать читателю, как, например, Сибирь и Карелия были связаны с Центральной Азией, Африкой и Шотландией, чтобы читатель мог яснее представить себе, каким был мир в те времена.