хотьково монастырь официальный сайт как доехать

Официальный сайт Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря

Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь – это одна из древнейших монашеских обителей на Руси.

Время его основания неизвестно, поэтому возраст монастыря начинает свой отсчет с первой даты, упоминаемой в летописях, – 1308 год.

Жизнь обители с древних веков связана с именами преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Их святые мощи с 1337 года почивают в Покровском соборе монастыря и лишь на период закрытия были захоронены рядом с храмом. Паломники с верой приезжают помолиться Преподобным, испросить их помощи во всех своих нуждах.

Настоящий день обители полон всевозможных забот. Реставрируются храмы и монастырские здания. В Покровском соборе ежедневно совершаются Богослужения. Сестры исполняют традиционные монастырские послушания – это церковное пение, работа в иконописной и швейной мастерских, подсобном хозяйстве, скотном дворе, благоустройство территории, выпечка просфор и хлеба, приготовление пищи и другое.

На территории обители находится детский пансион для девочек. Воспитанницы получают среднее полное общее образование. В их обучении принимают участие сестры обители, имеющие педагогическое, музыкальное и художественное образование.

Для детей разного возраста открыта Воскресная школа, занятия в которой проходят по субботам и воскресениям. Также в выходные дни открыта библиотека, располагающая большим книжным фондом.

Много различных дел нужно выполнить сестрам за день, но в основание всех монастырских занятий положена молитва.

Расписание богослужений

Заказ треб

Справки по телефону 8 (496) 543-000-5.

Монастырь открыт для посетителей

Телефоны:

8 (496) 543-000-5 (храм),

8 (496) 543-05-18 (канцелярия).

Поездка в Покровский Хотьков монастырь

История Покровского Хотькова монастыря неразрывно связана с Троице-Сергиевой Лаврой и преподобным Сергием Радонежским. Он занимает узкий длинный мыс между речкой Пажей и Комякинским оврагом. Когда проезжаешь по улице Горчакова, открывается красивый вид на него. Многие останавливаются на обочине, чтобы сфотографировать и полюбоваться величественной панорамой монастыря.

История и святыни Покровского Хотькова монастыря

Топоним «Хотьково» происходит, по всей видимости, от древнеславянского имени Хот, или Хотьк. Вероятно, в X-XII веках на этом месте было славянское поселение, опустевшее во время татарских набегов в XIII веке. Впоследствии люди вернулись сюда.

Точная дата основания монастыря неизвестна, однако, вероятно, он появился в первой четверти XIV столетия. Также неизвестно и имя основателя монастыря. По всей видимости, это объясняется тем, что монастырь относился к типу так называемых «мирских монастырей», которые создавались волостной общиной. В распоряжении общины была монастырская казна, община выбирала священников, распределяла земли для ведения хозяйства. В старости удалялись в такой монастырь не ради совершения подвигов веры, а чтобы тихо окончить свои дни, чтобы было кому помолиться об упокоении души. Как правило, в таком монастыре проживали совместно мужчины и женщины, а сам монастырь представлял группу жилых и хозяйственных построек вокруг храма, а также погост. Игумена или игуменьи в подобном монастыре не было, руководство осуществлял приходской священник.

Хотьков монастырь как раз и был таким «мирским монастырем». Возможно, он так бы и остался бедным и безвестным, и со временем мог бы исчезнуть. Но история распорядилась иначе. В 1335-1336 году здесь приняли постриг боярин Кирилл и его супруга Мария, родители преподобного Сергия Радонежского, жившие до этого в соседнем Радонеже. Здесь же, чуть ранее, после смерти своей жены Анны, под именем Стефан принял постриг старший брат Сергия, Степан. В это же время, вероятно, сложилась и необычная «уличная» планировка монастыря.

В 1337 году боярин Кирилл скончался. Его сын, Варфоломей, стремившийся к строгой монашеской жизни, оплакал родителей и удалился на пустынножитие в отдаленный уголок Радонежской земли, на холм Маковец, где впоследствии и была основана Троице-Сергиева Лавра.

Хотьков монастырь оставался двойным (и мужским, и женским) до начала XVI столетия. 11 марта 1506 года Московский князь Василий III пожаловал ему великокняжескую ругу – ежегодное продовольственное содержание, что свидетельствовало о повышении статуса монастыря. После его смерти она была подтверждена от имени малолетнего Ивана IV. 1 августа 1544 года четырнадцатилетний Иван IV, находившийся на богомолье в Троице-Сергиевой обители, передал ей управление Покровским монастырем «на Хотькове». В этой грамоте монастырь впервые был назван девичьим. Еще в 1504 году был введен запрет на совместное проживание мужчин и женщин в монастыре, однако в Хотькове оно продолжалось до 1534 года.

Монастырь постепенно развивался. В 90-х годах XVI века в нем насчитывалось до 37 насельниц.

Большой урон был нанесен монастырю во время осады Троице-Сергиевой Лавры поляками в 1608-1610 годах. Монахини и местное население укрылись за стенами Лавры и героически выдержали почти 2-летнюю осаду обители войсками Лисовского и Сапеги. В 1609 году Покровский Хотьков монастырь был сожжен. После снятия осады в начале 1610 года весь край находился в запустении, повсюду хозяйничали банды «воровских людей».

В 20-х годах XVI века монастырь был восстановлен. В писцовой книге 1623 — 1624 гг. о монастыре говорится: «Троицы Сергиева монастыря девич монастырь на Хотькове на речке Паже, а в нем храм во имя Покрова Святыя Богородицы древян, шатром вверх, да теплая церковь Николая чудотворца древяная клецки, а в нем образы, и свечи, и книги, и на колокольнице колокола и всякое церковное строенье Троицы Сершева монастыря; да на церковной земле 38 келий, а в них живут старицы, да во дворе поп Грязной Семенов, во дворе дьячек Поздейко Иванов, во дворе пономарь Обросимко, да 4 кельи, а в них живут нищие, питаются от церкви Божии».

При Покровском монастыре постоянно находился Троицкий иеромонах «для службы и духовности». В 1644-48 годах был сооружен каменный Собор во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1811 году он был разобран и поставлен новый, в стиле ампир. Покровский собор имеет три придела: главный в честь Покрова Божьей Матери и два боковых – во имя преподобного Сергия и святителя Алексия. Главной реликвией являются мощи преподобных Кирилла и Марии. Традиция их почитания восходит к XVI веку. Засвидетельствованы случаи чудотворения. В 1992 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых. 11 октября и 31 января отмечается День памяти Преподобных Кирилла и Марии Хотьковских и Радонежских чудотворцев.

Когда мы зашли в собор, шла вечерняя служба. Народу было немного, в основном женщины. Пел очень красивый женский хор. Поскольку фотографировать в храме нельзя, а внутреннее убранство необыкновенно красиво, выкладываю фотографию из интернета, чтобы можно было составить о нем представление:

И уж коли мы заговорили о почитании преподобных Кирилла и Марии, публикую изображение иконы в стиле модерн Преподобного Сергия Радонежского пред гробом родителей.

До 1840 года монастырь был особножитным. Каждая монахиня имела свое собственное жилье, которое либо строила на свои средства, либо покупала или снимала у других монахинь или их наследников. Также монахини кормились трудами своих рук, возникла даже монашеская торговля. В стенах монастыря устраивались торги и ярмарки, где торговали не только монахини, но и миряне. Однако к 1871 году в Покровском монастыре окончательно было введено общежитие.

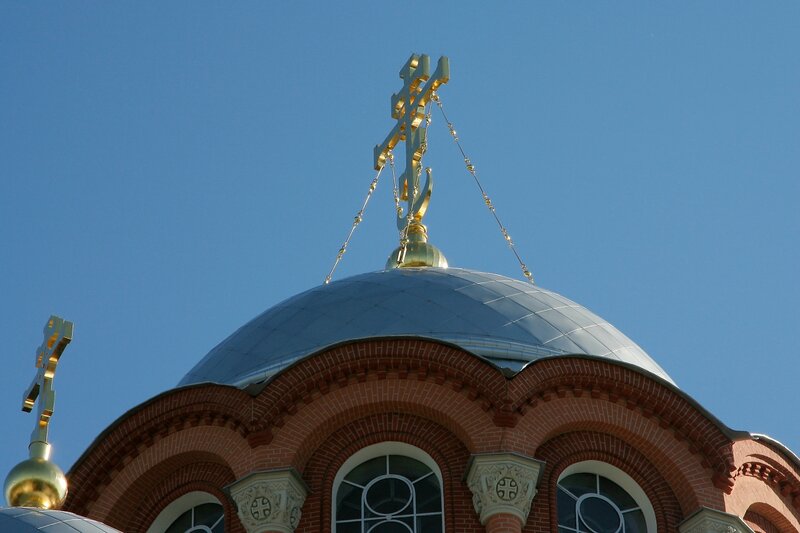

В 1900-1904 году на месте небольшой теплой церкви XVIII века был построен собор Николая Чудотворца, освященный 1 октября 1905 года. Он выполнен в популярном тогда русско-византийском стиле по проекту архитектора А.А. Латкова и рассчитан на 1200 человек. В ХХ веке храм утратил четыре главы, они были восстановлены в ходе последней реставрации.

Ограда монастыря была возведена в XVIII-XIX веках. В 1791 году была над северными воротами была возведена надвратная церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Надвратная церковь Митрофана Воронежского над южными воротами датируется 1833 годом.

В ХХ веке монастырю пришлось пережить многое. В сентябре 1918 года он был разграблен. В декабре 1919 года часть зданий была передана детской колонии. В начале 1921 года монастырь был закрыт, и в его стенах организована трудовая артель кустарных изделий. В 1930-е годы была снесена колокольня. В монастырских помещениях и храмах располагались различные службы, в результате чего зданиям был нанесен серьезный урон.

В конце 1980-х годов монастырь был вновь возвращен церкви, в марте 1989 года состоялся первый молебен. В 2000 году по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II открыт детский приют.

Меня Покровский Хотьков монастырь поразил, прежде всего, своей планировкой. Он словно вытянут вдоль сквозной улицы. Местные жители охотно пользуются этой дорогой, срезая путь. Поэтому в монастыре можно увидеть людей, одетых по-светски, гуляют мамочки с детьми. Лично мне это показалось правильным, что два мира вот так проникают друг в друга.

Неподалеку детская площадка, где играли девочки, воспитанницы монастыря. Все они были в ярких вязаных шапочках и в платьицах. Чуть в стороне – огромный огород и хозяйственная часть. В целом, монастырь кажется очень крепким.

Адрес Покровского Хотькова женского монастыря: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, Кооперативная ул., 20.

Как доехать до Покровского Хотькова женского монастыря:

© Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2021. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:

Дешевые авиабилеты: Aviasales

Гостиницы и базы отдыха: Booking

Туристическая страховка: Cherehapa

Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

Хотите узнать больше о Китае?

Об этом я пишу в своем телеграм-канале «Срединный Путь»

Надо бы посетить этот монастырь, всё же я Сергей, хотя монастырские стены на меня давят.

Я тоже обычно не очень уютно чувствую себя в монастырях — все время боюсь что-то нарушить, не то сделать. Но тут очень приятно.

Приятно, что поддерживают эту красоту. Конечно и затраты требуются на это. Но грустно, когда все ветшает.

Мы как-то снимали квартиру, окна которой выходили во двор монастыря. Хоть я и не могу причислить себя к истинно верующим, но атмосфера в квартире была очень приятная, может даже умиротворенная, чистая. И колокольный звон ведь тоже влияет.

Да, тут молодцы — все поддерживают в полном порядке. Мне еще понравилось, что Покровский Хотьков монастырь не отгорожен от мира, а как-бы погружен в него — мимо идут люди, тут же монахини, воспитанницы. Взаимопроникновение миров.

Очень величественные соборы, а монастырь вообще поражает своими размерами. Атмосфера внутри него наверняка особенная. Я глаз не могла отвести от фото, всё так аккуратно и продумано.

Да, как и в любом другом монастыре. Меня еще поразило, какое там крепкое хозяйство — ухоженные грядки, что-то типа коровника. Видно, что монахини стараются во всем поддерживать порядок. И, конечно, замечательно все реставрируют.

Как же меня манят монастыри: такая там особая атмосфера. А ещё всегда поражаюсь вашим фотографиям — красивые, крупные и хорошо оптимизированные!

Ольга, согласна — в монастырях особая атмосфера. И в некоторых храмах тоже. Возможно, многое зависит от настоятеля.

А насчет фотографий — все очень просто. Я заливаю их на Яндекс.Фотки, причем даже не оптимизирую в ФШ — на Фотках они оптимизируются автоматически. И уже оттуда гружу себе на блог, 800 px по длинной стороне.

Очень красивые фотографии. Великолепные храмы. Хотела бы побывать в тех краях.

Прямо-таки передала ты атмосферу этого тихого места.

Галин, старалась! Место то вообще необыкновенное, Радонежье. Рядом — село Радонеж, где жили родители Сергия Радонежского, неподалеку — Троице-Сергиева Лавра. И кругом холмы, речки, леса, поля…

Да, место благостное, святое. Люблю такие. Там особенное всё.

Верно… Сейчас вот много скандалов вокруг церкви. Но когда приезжаешь в такие места, понимаешь, что подлинная церковная жизнь — не там, на верхах. А вот в этих монастырях, сельских церквях. Когда батюшки объединяют вокруг себя людей, что-то все вместе делают, стараются улучшить жизнь.

Так везде всё настоящее — не на верхах и не наверху.

Сельские храмы почему-то всегда самые лучшие. Люди там не испорченные ещё, в сёлах. И чем глуше село, чем дальше от цивилизации — тем люди искреннее, человечнее. Настоящие.

Хотя по всякому бывает.

Просто то, что наверху — заметнее, по нему обычно и судим.

У нас в селах по-разному. Где-то действительно искренность, а где-то такие дикость и варварство… Была на днях в усадьбе Марфино. Где закрытая территория санатория — все приведено в порядок. А в двух шагах, те же усадебные постройки, но бесхозные — продолжают разрушаться. Представляешь, старинный мост в неоготическом стиле — больно смотреть: выломаны кирпичи, весь расписан графитти, осколки стекла, нечистоты…

Покровский Хотьков монастырь

Содержание

История [ править ]

Монастырь, по преданию, основали в первой четверти XIV в. родители великого русского святого — преп. Сергия Радонежского — ростовские бояре Кирилл и Мария. Здесь они в 1335—1336 гг. приняли монашество, в 1337 г. здесь же их похоронили, в 1992 г. они были канонизированы (причислены к лику русских святых). Родители Сергия Радонежского были погребены в трапезной части Покровского храма тех лет; их гробницы в течение длительного времени были местом массового паломничества православных россиян.

В Древней Руси, в том числе в Московском княжестве, монастырей было мало. Из-за недостатка монастырей в Хотьковском монастыре в то время были отделения и для монахов, и для монахинь (вот почему в одном монастыре смогли жить, приняв монашество, родители Сергия Радонежского). По сути в те далекие времена монастырь объединял мужскую и женскую монашескую общины. В 1504 г. Соборное определение запретило жить в одном монастыре мужчинам и женщинам. В 1504 г. монастырь стал женским, в то время в нем были две деревянные церкви и 16 монашеских келий.

До 1840-х гг. Хотьковский монастырь был особножительным, это значит, что каждая монахиня обеспечивалась в зависимости от ее труда на благо обители и от личного вклада при поступлении в нее. В XIX в. в Хотьковском монастыре жили около 400 насельниц. В начале XX в. этому монастырю по штату полагалось иметь 60 монахинь и 60 послушниц, а реально в 1916 г. их было соответственно 70 и 67.

С начала XIX в. Хотьковский монастырь стал выполнять новые для него функции: он стал своего рода тюрьмой или исправительным заведением для женщин. Сюда переводили монахинь из других монастырей, обвиненных в непослушании и несмирении; кроме того, сюда насильно помещали женщин-мирянок, осужденных на «монашеское заключение». Всем этим женщинам назначалось послушание в иконописной мастерской, в церковно-приходской школе, в богадельне для престарелых монахинь, больнице, гостинице, оранжереях, на скотных дворах и в других подразделениях монастырского хозяйства.

Ежегодно в октябре под стенами Хотьковского монастыря проводилась многолюдная Покровская ярмарка (получившая название по соборному храму обители — в честь Покрова Пресвятой Богородицы).

Октябрьский переворот 1917 г. круто изменил ритм жизни обители.

В 1918 г. монастырь разграбили, в 1919 г. часть зданий монастыря отдали детской колонии, в 1921 г. — официально закрыли. Но даже после своего официального закрытия монастырь фактически существовал под приемлемым для новой власти названием «трудовой артели кустарных изделий». В середине 1920-х гг. здесь еще жили и трудились примерно 160 монахинь, которые пытались сохранить прежний монастырский уклад жизни. К этому времени уже большую часть бывших монастырских зданий занимали службы детской колонии, так называемый «детский городок».

В 1928 г. артель из монахинь закрыли, а самих тружениц выселили из монастыря. В освободившихся монастырских зданиях разместили фабричные общежития. В начале 1930-х гг. закрыли продолжавшие еще работать монастырские храмы. В 1931 г. последнюю игуменью монастыря (она была ею с 1918 по1931 г.) Варсонофию арестовали и отправили в ссылку в Казахстан, где она умерла.

Монастырь как религиозный центр постепенно угасал. В середине 1920-х гг. закрыли Никольский собор, а в 1935 г. — Покровский собор. В монастыре открылся агрономический факультет Института красной профессуры и строительное училище. После Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в Покровском соборе разместили маленький завод «Химбыт». Также в бывшем монастыре открыли школу механизаторов, позже преобразованную в сельскохозяйственный техникум.

Архитектурный комплекс Хотьковского монастыря в советский период в значительной мере утратил свою историко-культурную и художественную значимость. Многие художественные ценности, украшения икон и утварь из серебра и золота, а также драгоценные камни, иные ценности монастыря были конфискованы, судьба их неизвестна. Монастырские здания были перестроены или разрушены, снесли даже архитектурно-художественную доминанту монастыря — колокольню. В 1930-е гг. мрамор от соборов Хотьковского монастыря использовали при отделке станции Московского метрополитена «Комсомольская». Серебряную и золотую церковную утварь конфисковали, менее ценную сбросили в находившиеся на территории монастыря глубокие колодцы, которые затем засыпали и закрыли бетонными плитами. Разрушение и разграбление монастыря продолжалось до конца 1980-х гг.

В 1987 г. местная молодежь начала очищать закрытые монастырские соборы от хлама и гари. В 1989 г. в восстановленном Покровском соборе состоялся первый молебен.

В 1990 г. Хотьковский монастырь передали Русской православной церкви.

Хотьковский монастырь был возрожден летом 1992 г.

В 1990-е гг. недалеко от Хотьково, рядом с селением Радонеж, монастырю выделили 30 га богатых лугов. Теперь у монастыря есть условия для развития молочного хозяйства. Для восстановления монастыря и развития его хозяйства нужны здоровые, молодые, трудоспособные люди.

Число насельниц монастыря год от года увеличивается.

Современное состояние [ править ]

Сейчас в монастыре живут в основном молодые женщины в возрасте от 20 до 35 лет, есть среди послушниц девочки 10—14 лет. Женщины и девушки, пришедшие в монастырь и видящие свое призвание в монашестве, имеют в основном медицинское образование.

В наши дни Хотьковский монастырь содержит детский приют, где живут и учатся сироты — мальчики и девочки до 8 лет. Монастырь шефствует над детским отделением психиатрической больницы, помогает пациентам детского и подросткового отделения другой больницы, в дом престарелых поставляют творог и молоко. При монастыре работает воскресная школа, которую посещают дети в возрасте от 4 до 14 лет, они изучают Закон Божий, историю, географию, пение, рисование, рукоделие. При монастыре создана и работает иконописная мастерская.

На территории Хотьковского монастыря организован музей.

В наши дни возрожден благочестивый обычай: паломники, направляющиеся в Троице-Сергиеву лавру, стараются посетить обитель в Хотьково и поклониться гробнице родителей Сергия Радонежского в нынешнем Покровском храме.

Покровский Хотьков монастырь

Покровский Хотьков монастырь запись закреплена

Покровский Хотьков монастырь запись закреплена

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ КАМЕНКИ

Сегодня, в день празднования Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году, в приписном храме Покровского Хотькова монастыря в селе Каменки молитвенно почтили Пресвятую Богородицу.

По окончании Святого Причащения состоялся молебен с крестным ходом.

К празднику была покрашена колокольня и закончена большая часть ремонтных работ.

Покровский Хотьков монастырь запись закреплена

Покровский Хотьков монастырь запись закреплена

19 (31 по новому стилю) октября 1829 года родился святой праведный Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев), канонизированный Русской Православной Церковью на Поместном Соборе 7–10 июня 1990 года.

Показать полностью.

Протоиерей Андреевского собора в Кронштадте Иоанн Кронштадтский посвятил всю свою жизнь служению людям во имя Бога – и на церковном поприще, и на ниве благотворительности. В книге «Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь-благотворитель» (1913) говорится, что он «…проявил особенную любовь к церковной проповеди, к частому совершению богослужения, к широкой и любвеобильной помощи бедным».

«Его проницательность и психологическая особенность укрепить веру и окрылить надежду в моменты недомоганий ставили на ноги и исцеляли часто таких больных, с которыми не могли сладить врачи, – рассказывается о нём в издании «О. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский» (1908). – О. Иоанн о себе мало заботился; всё, что получал, он раздавал неимущим или жертвовал на добрыя дела». Духовная сущность пастыря проявлялась в его внешности: «Особенно поразительны были глаза его с взглядом, проникающим вглубь собеседника и свидетельствовавшим о чарующей внутренней силе, доверчивости и неизмеримой доброте».

Истоки этой доброты, сострадания к людям и силы веры можно найти в детстве Иоанна Сергиева. Он родился на далёком севере, в селе Сурском Пинежского уезда Архангельской губернии. Отец его был бедный причётник. Мальчик родился очень слабым и болезненным, и родители не надеялись, что он доживёт до следующего дня, и «окрестили его в ночь рождения, дав ему имя Иоанна», но после крестин здоровье мальчика стало улучшаться.

«Невесёлая обстановка окружала о. Иоанна в детстве. Приходилось видеть лишь сцены безвыходной нищеты, почти голода. Представления о другой, более привольной житейской обстановке он не мог иметь. Отсюда возникла любовь к ближним и сострадание к людскому горю и несчастиям», – продолжает издание.

Сам Иоанн так рассказывает о своем детстве, о приобщении к религии и Церкви: «С раннего детства, как только себя я помню… родители приучили меня к молитве и своим собственным примером делали из меня религиозно настроенного мальчика». Труднее было мальчику с обучением: «По шестому году, отец купил для меня букварь и мать стала преподавать мне азбуку, но туго давалась мне грамота и много скорбел я по поводу своей неразвитости и непонятливости. …Когда меня на десятом году повезли в архангельское приходское училище, я с трудом разбирал и то только по-печатному».

Будущий священник думал в первую очередь не о себе: «Я понимал уже тягостное положение своих родителей и потому темнота моя в учении явилась для меня особо тяжким бременем. О значении учения для моего будущаго я мало думал и скорбел только о том, что отец напрасно тратит свои последния крохи, а учителя тщетно стараются растолковать мне уроки».

Но через некоторое время с Иоанном произошло чудесное событие, изменившее его жизнь и судьбу – он «по-прежнему плохо читал и не понимал и не запоминал ничего из рассказанного учителем», но однажды вечером, рассказывал он, «такая тоска на меня напала; я упал на колени и горячо принялся молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже о чём и что он говорил».

Утром, взяв книгу, он обнаружил, что гораздо легче читает, всё понимает и может пересказать, и в классе «сиделось уж не так, как раньше: всё понимал, всё оставалось в памяти». Иоанн стал успевать в науках чем дальше, тем лучше и к концу курса был переведён в семинарию одним из первых.

Многое испытавший в детстве, отец Иоанн всю жизнь сохранял особое отношение к детям. Его священнослужение в Кронштадте начиналось нелегко. «Встречают его первые дни и месяцы грубостями. Но у дорогого батюшки есть давно испытанное средство. Это – дети. Он не хотел действовать через детей, делая их средством. Нет, дети просто сблизили душу родителей грубую, но любящую по отношению к ним, детям, и душу пастыря, полнаго любви и к детям, и к родителям, о. Иоанн ласкает детей, и они доверчиво жмутся к батюшке, а за детьми потянулись и родители. В сущности эти дикари трущоб часто тоже дети, на ласки они рады откликнуться – только не сразу», – сказано в издании «Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь-благотворитель».

Протоиерей Иоанн Попов в книге «Незабвенной памяти дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского» (1908) приводит слова из дневника Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», обращённые к воспитанникам: «Вы дети мои, потому что я имею вас всегда в сердце своём и молюсь за вас. Вы дети мои, потому что вы духовныи чада мои. Вы дети мои, потому что я, действительно, как священник, отец, и вы называете меня батюшкою. Сказать искренно чужим детям: „дети“ можно только Духом Святым, Духом истины и любви».

Впечатления детства, когда сердце мальчика училось жалости и сочувствию к страданиям людей и проникалось искренней и глубочайшей верой, сформировали духовно-нравственный облик «молитвенника земли русской, всенародночтимого пастыря и праведника отца Иоанна Кронштадтского». «Эта чуткая, полная любовной отзывчивости душа сразу замечала, кому нужны поддержка и помощь; он, не смущаясь, шёл к больной душе, неся исцеление, хотя бы эта душа была ему незнакома», – читаем в брошюре «Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь-благотворитель».