храм алексия мечева маросейка

Храм алексия мечева маросейка

«Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам» (1-е Кор., 11:2)

«Храни преданное тебе» (1-е Тим.,6:20).

Слово «предание», по-гречески παραδοσις (парадозис), означает «преемственная передача», «оставление в наследствоˮ.

Община, созданная в храме святителя Николая в Кленниках святым праведным Алексием и затем переданная им под водительство сына, священномученика Сергия, зародилась в первые годы ХХ века.

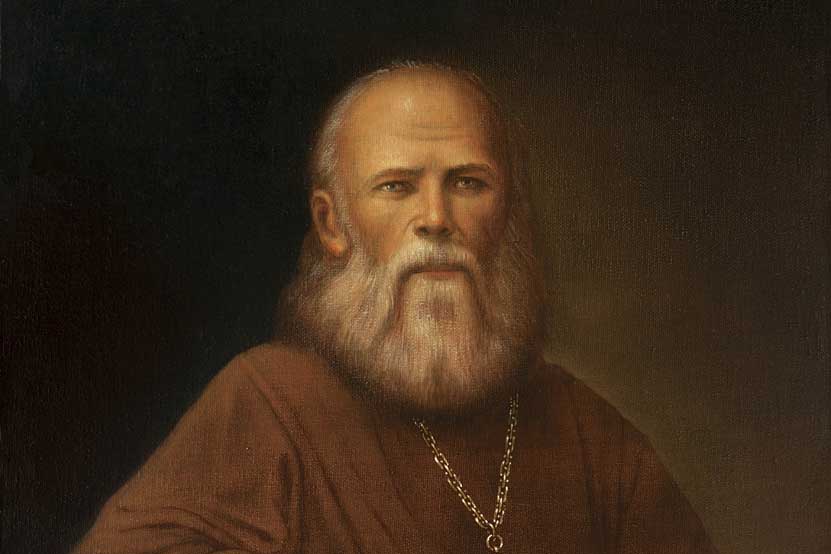

Святой праведный Алексий

|

| Cв. прав. Алексий |

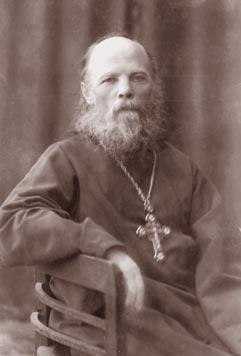

В конце ХIХ века настоятелем храма святителя Николая в Кленниках стал протоиерей Алексий Мечев, ныне причисленный к лику святых праведных и почитаемый всем православным миром.

Cвятой праведный Алексий родился в 1859 г. в семье регента митрополичьего хора Алексея Ивановича Мечева. Его появление на свет было благословлено молитвами святителя Московского, митрополита Филарета (Дроздова). В близости к святителю Филарету прошло всё детство Алексия; сама жизнь митрополита, являвшегося истинным столпом Православия, назидала мальчика. Имея перед собой в лице митрополита Филарета живой пример подлинной церковности, молитвенности, самоотречения, воспитанный родителями в благочестии Алексий Мечев с самого детства стремился к служению Богу и людям.

В юности его увлекала мысль о деятельной помощи ближним; в духе того времени он хотел стать врачом. Но по желанию матери Алексий отрекся от своей воли и пошел церковной стезей, что оказалось и важнее, и выше первоначально выбранного им пути. Став священником, отец Алексий посвятил себя самоотверженному служению ближним, врачеванию их душ. После кончины супруги о. Алексия святой праведный Иоанн Кронштадтский указал ему путь преодоления личного горя в служении Богу через разделение страданий других людей. Слово св. прав. Иоанна отец Алексий принял как послушание.

|

| Анастасия Вяльцева |

Св. прав. Алексий не чуждался никакого «закхея», приходящего к нему. Он сострадал и некрещеному художнику Роберту Фальку, находившемуся в тяжелой депрессии, и исполнительнице цыганских романсов (а тогда это был эпатирующий «чистую» публику жанр) Анастасии Вяльцевой, которую согласился обвенчать и об искренней вере которой говорил впоследствии. Святой праведный Алексий встречал искавших у него поддержки, приходивших за помощью или советом, с горячим желанием утолить, «разгрузить» чужое горе; взяв часть его на себя, облегчить ближнему несение тяжелого жизненного креста. Молитва о. Алексия была горяча и действенна. Он учил и своим примером, и словом; говорил о Боге, вере, покаянии, духовном росте, о пути христианина на примере житий святых. Простыми, проникнутыми любовью и участием словами св. прав. Алексий помогал каждому найти свой путь к Богу, выход из жизненного тупика.

«Монастырь в миру» святого праведного Алексия

Святой праведный Алексий провидел наступление времен гонений за веру Христову, закрытие монастырей. Пришла пора воплощения им идеи построения «монастыря в миру» – насаждения внутреннего содержания монастыря, напряженной духовной жизни, в стенах обычного приходского храма.

Приведем слова священномученика Сергия об этом: «Отец Алексей часто говорил, что его задача – устроить «мирской монастырь». Вовсе не для одних только иноков открыт путь спасения, он должен быть открыт для всех христиан. Надо в миру жить «премирно», пользуясь им, по слову апостола, как бы не пользуясь. Тем своим духовным детям, которые просили благословения на поступление в монастырь, батюшка часто говорил: «Погоди, у нас свой монастырь будет», имея в виду не монастырские стены, а паству – семью, находящуюся под единым духовным руководством и связанную узами любви. В ней каждый человек живет как обычный мирянин и член общества, но в душе работает Богу. Батюшка отец Алексей понял, что надо дать верующим богослужение настоящее, подлинное, не имитацию, не суррогат, а богослужение вечное. И на этом фундаменте батюшка начал приобщать к вечности духовных детей. Берется не практика приходского храма или даже монастыря, но совершается богослужение по тем книгам, по которым оно должно совершаться, и совершается изо дня в день – утром и вечером – при изумлении одних, смущении других и, быть может, насмешках третьих. Будничное ежедневное богослужение совершается не потому, что каждый человек должен приходить каждый день, но чтобы каждый знал – в это время совершается богослужение в том храме, где он обычно молится, и, когда ему будет возможно, он сможет всегда туда прийти. Батюшкина задача заключалась в том, чтобы каждый в меру своих сил, своего семейного положения приобщался к той великой школе, которая заложена в богослужении. А затем начинается подлинная духовная жизнь, которой, казалось, не может быть в миру. Батюшка работал над духовными детьми как духовник и старец, он начал ту работу духовного устроения, к которому и раньше стремились многие и которое они получали только в монастыре…Мы можем сказать прямо: мы ощущаем духовную почву под ногами, и ее дал нам батюшка – он. открыл для нас то, что было дотоле закрыто, спрятано в монастыре».

|

| Cв. прав. Алексий |

Необходимости устроения «монастыря в миру» способствовал сам дух времени. В начале ХХ века характерными для общества чертами были отчуждение от Православия, холодность к вере отцов, расцерковление. Накалялась и политическая обстановка. Россия стояла на грани катастрофы. Появление церковных общин в крупных городах в то время было явлением не единичным – как возвращение к истокам Церкви, к раннехристианским временам. Общины верующих стали островками жизни во Христе среди всеобщего мертвящего разделения, которое принёс стране революционный переворот. Создание в маросейском храме такого монастыря вне монастырской ограды было и средством сохранения предания Церкви – богатства жизни во Христе, накопленного за два тысячелетия ее жизни, явлением самосохранения Церкви в условиях гонения на нее.

Община

Из приходивших к св. прав. Алексию под духовное окормление постепенно, не за один год сложилась община храма.

Состав ее был пестрым, представлял все слои общества. Были среди духовных чад святого праведного Алексия известные, образованные и ученые люди, врачи, профессора, художники, аристократы и музыканты – а наряду с ними и самый простой народ.

В общине собрались люди разные, подчас сложные в собственной внутренней жизни и во взаимоотношениях друг с другом. Деятельность отца Алексия привлекала ревнителей благочестия, любителей богослужения, стремившихся идти путем христианского восхождения. Внимательное духовное окормление, частые исповеди, матерински заботливое отношение священства храма к своим духовным чадам, но более всего молитва святого праведного Алексия привели к созданию в храме Николы-Кленники сплоченной взаимной во Христе любовью общины верующих, жившей деятельной духовной, евхаристической жизнью.

По опубликованным воспоминаниям членов мечевской общины о годах, проведенных рядом со святым праведным Алексием, можно видеть их удивительные взаимоотношения и с пастырями, и друг с другом. Благоговейная любовь к Богу, полное доверие духовному отцу, теплая молитва о других, взаимовыручка, забота о ближних видны в каждой строке.

Некоторые подробности жизни общины

|

| Cщмч. Сергий с общиной |

Одним из способов внутреннего роста св. прав. Алексий, по примеру древних подвижников, видел вовлечение своих духовных детей в общий труд – богослужебную и повседневную жизнь храма. С ростом общины между её братьями и сестрами были распределены различные обязанности. Были алтарники, регенты, певчие; членами общины пеклись просфоры, читалась Псалтирь, велась уборка и благоукрашение храма, и т. д. Постепенно в храме Николы-Кленники совсем отказались от услуг платных певчих, пономарей – все делалось руками духовных чад св. прав. Алексия.

В 1919 г. Святитель Тихон, Патриарх Московский и Всея России, благословил сложившуюся общину. В дальнейшем, по некоторым сведениям – после кончины св. прав. Алексия в 1923 году, сестры стали носить одежду, своего рода форму: серые платья и белые платки. По рассказам очевидцев, впоследствии сестер хоронили именно в этой форме. Десятки лет хранили ее мечевские чада, как зримое свидетельство причастности к делу св. прав. Алексия и сщмч. Сергия.

Число людей, входивших в мечевскую общину, назвать не представляется возможным. По обстоятельствам того времени подобные сведения не могли быть известны, а в наши дни называются самые разные цифры. Вероятно, в общине было около трехсот человек.

С годами община пополнялась молодежью, которая серьезно, вдумчиво относилась к церковной жизни – слушателями различных, распространенных в то время, христианских кружков, студентами. Пришли под духовное окормление св. прав. Алексия монахини из упраздненного вскоре после октябрьского переворота кремлевского Чудова монастыря, значительно укрепившие клирос. Они помогли в налаживании в храме Николы-Кленники строго уставного богослужения, которое было введено, по воспоминаниям духовной дочери св. прав. Алексия и сщмч. Сергия М. Н. Соколовой (монахини Иулиании), в 1919 году.

В первые годы своего настоятельства св. прав. Алексий служил один. В дальнейшем же появились священники, разделявшие его устремления и помогавшие в трудах. Их имена и сведения о духовенстве храма той поры, которыми мы располагаем, как уже сказано выше, размещены в подразделе «Мечевская община – клирики».

Самим отцом Алексием и другим духовенством маросейского храма велись занятия по изучению богослужения, житий святых, различные беседы, способствующие духовному росту прихожан. По благословению св. прав. Алексия и сщмч. Сергия Мария Николаевна Соколова (монахиня Иулиания), изучая каноничную иконопись, обучала ей желающих; так зародилась в общине первая в России за долгие годы иконописная школа.

Сестры общины занимались с детьми, обучая их основам веры. Устраивались праздники, костюмированные «ёлки» на Рождество Христово, для которых членами общины были написаны трогательные и назидательные детские пьесы. Не оставался без внимания и летний отдых – духовные отцы советовали, как и где кому лучше проводить отпуск или вакации, куда отправиться в паломничество. Практиковались общие выезды в дачную местность, где и вдали от храма продолжались привычные всем занятия.

Отец и сын

|

| сщмч. Сергий с женой и детьми |

Святой праведный Алексий, горячо любивший внутреннее содержание богослужения православной Церкви, и своему сыну передал любовь к ее духовным сокровищам. Сергей Алексеевич Мечев получил гуманитарное образование, хорошо знал мировую и русскую культуру. С детских лет принимая участие в церковных службах, испытывая тягу к постижению глубины православного богослужения, Сергей Алексеевич в 1919 г. свободно и сознательно пришел к решению стать священником, со временем приняв общину и дело святого праведного Алексия.

Духовное руководство общиной было передано от отца – к сыну. В первое время после кончины святого праведного Алексия (†1923) непросто далось о. Сергию продолжение и творческое развитие дела отца. Начало его пути как духовника общины было многотрудным. Практическое разрешение для конкретного человека вопросов о спасении в миру, премудро находившееся имевшим многолетний пастырский опыт отцом, для отца Сергия – в ту пору совсем молодого священника, было сопряжено со многими трудностями. Привыкшие к духовному окормлению святого праведного Алексия, его чада поначалу не могли перестроиться на совместный с отцом Сергием труд над душой. Но глубокое знание молодым пастырем богослужения, деятельное изучение им наследия святых отцов Церкви, в сочетании с искренней любовью к пастве и желанием сохранить дело отца Алексия преодолели преграды. Община объединилась еще теснее. Своим многолетним трудом – около 20 лет его жизни было посвящено пастырству – священномученик Сергий сплотил вокруг себя людей, сумевших в дальнейшем сохранить общину.

Протоиерей Сергий Мечев отдал свою жизнь, отстаивая и храня вверенное ему святым праведным Алексием наследство. После ареста и разлучения с храмом, любимой паствой и собственной семьей, пройдя долгие годы ссылок и лагерей, в 1942 году он принял венец священномученика – был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД.

Период сокровенной жизни общины

В 1920-е годы наступил тяжелейший период в жизни Русской Православной Церкви, и храм святителя Николая в Кленниках не избежал общей участи. Духовенство, причт, многие братья и сестры общины были арестованы, высланы, отправлены в лагеря и тюрьмы. Но и священнослужители, и миряне были окружены вниманием братьев и сестер, оставшихся на свободе. Им отправляли посылки, к ним ездили, не забывали о помощи семьям. За высланными священниками следовали духовные чада. Жизнь общины тех лет была и остаётся сокровенной. Осторожность была присуща времени – опасность подвергнуться аресту грозила каждому. Лишь благодаря свидетельствам доживших до нашего времени очевидцев мы имеем то малое, что сохранилось от тех лет: немногие записанные воспоминания, устные рассказы, некоторые письма.

Те из мирян, кто был наиболее подготовлен, продолжали вести занятия по изучению предания Церкви, творений святых отцов, иконописи, стремясь таким образом сохранить наследие духовных отцов. «Еще при батюшке существовали духовные семьи или группы, участники которых часто общались друг с другом. Они встречались иногда каждую неделю, вместе читали что-либо из святоотеческой литературы и молились. При отце Сергии это движение получило еще большее развитие. Разрослась община, и таких семей стало больше. Во главе каждой стоял кто-нибудь из более знающих, опытных или старших по возрасту. Он становился помощником духовного отца. и мог оказать первую духовную помощь сестрам – утешить, ободрить, поддержать в трудную минуту. Это движение стало большим подспорьем для отца Сергия при его огромной нагрузке. А когда он был арестован, а года через три закрыли храм, эти семьи стали большой духовной поддержкой для своих членов и помогли им не потеряться. ».

Духовенство мечевской общины

Литургическую жизнь община сумела сохранить. Тайно служили священники маросейского храма и других закрытых церквей. Богослужения были организованы на квартирах, строго соблюдался порядок их проведения и очередность. Уже после закрытия храма, которое последовало в 1932 году, доверенными архиереями были тайно рукоположены во священный сан некоторые братья общины, затем также совершавшие богослужения и духовно окормлявшие мечевцев.

Трое из сослуживших св. прав. Алексию и сщмч. Сергию священников, также окормлявших маросейскую паству, расстреляны в Бутово. 27 сентября 1937 года казнены сщмч. Петр (Петриков) и священник Михаил Шик, 13 ноября 1937 года – иеромонах Савва (Борисов).

Из маросейского храма до его закрытия в 1932 году, по тем сведениям, которыми мы располагаем на сегодня, вышли 14 священников, большинство – из числа духовных чад св. прав. Алексия и сщмч. Сергия. Некоторые после рукоположения сослужили святым маросейским пастырям, другие были поставлены во иереи уже после закрытия храма.

Назовем их имена :

Когда был арестован и выслан священномученик Сергий, некоторые духовные дети ездили к нему в ссылку. Они привозили многочисленные письма, вопросы от членов общины, возвращаясь с ответами и драгоценными общими письмами. Их сщмч. Сергий составил как свое духовное завещание чадам. Вот строки из них: «. Не скорбите о себе, ибо у вас еще остается величайшее, чего лишены многие, в том числе и я, – богослужение храмовое; берегите его, вот моя заповедь вам, не только моим детям, но и друзьям. Берегите богослужение, берегите священнослужителей родных по духу, связанных с Батюшкой крепкими узами преемственности. назидайтесь друг от друга, укрепляйтесь друг другом, утешайте друг друга. «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:2)».

Сохраненное предание

Письма сщмч. Сергия, записанные тексты его проповедей и бесед бережно переписывались, оставаясь руководством для общины на долгие годы. Благоговейно сохраняли мечевцы все, связанное с памятью св. прав. Алексия и сщмч. Сергия. В общине твердо верили – придет время, и духовные отцы будут прославлены в лике святых. Верили и молились и о возвращении здания маросейского храма Русской Православной Церкви.

Время это настало, и бесценные записи М. Н. Соколовой (монахини Иулиании), собиравшийся по крупицам архив Елены Владимировны Апушкиной, воспоминания Татианы Ивановны Куприяновой, Елизаветы Сергеевны Булгаковой, Владимира Владимировича Быкова, изданные уже неоднократно, стали основным источником сведений о святом праведном Алексии и священномученике Сергии (Мечевых). Благоговейные чада сохранили предание – живую память и горячую любовь к духовным отцам, дав и нам возможность узнать ближе подвиг святых пастырей нашего храма.

Члены общины по обстоятельствам времени – были высланы и потом лишены права жительства в крупных городах, или скрывались от властей, или искали возможность заработка, или устремились за своими репрессированными близкими – оказались рассеяны по всей стране, от Москвы и окрестностей до берегов Балтийского моря и Средней Азии. Но духовный опыт стояния в вере, полученный от пастырей маросейского храма, мечевская община сохранила. Она явила собою уникальный опыт выживания Церкви в период гонений.

|

| ХХ-летие возрождения храма |

Некоторые члены общины дожили до открытия храма святителя Николая в Кленниках и вновь вошли в его двери: дочери сщмч. Сергия Ирина, Елизавета и Анна Мечевы, Владимир Владимирович Быков, Ирина Николаевна Черткова, Елена Владимировна Апушкина. Неразлучны с храмом потомки св. прав. Алексия и сщмч. Сергия; приходят на богослужения, особенно по памятным датам нашего храма, дети, внуки и родственники других пастырей и мирян – членов общины.

Духовные чада святого праведного Алексия и священномученика Сергия сумели пронести наследие своих пастырей сквозь трудные времена. За этот подвиг мы должны быть всегда глубоко благодарны всем членам мечевской общины.

Вечная им память.

Московский старец Алексий Мечев — где почтить память святого?

В самом центре столицы, на улице Маросейка, прямо напротив выхода из метро «Китай-город» находится храм святителя Николая в Кленниках. Здесь служили два выдающихся московских священника, ныне прославленные в лике святых — святой праведный Алексий и его сын священномученик Сергий Мечевы.

Святой праведный Алексий Московский

Святой праведный Алексий, которого вспоминает Русская Православная Церковь 22 июня, не был выдающимся проповедником или богословом. Был он добрым и смиренным пастырем, не превозносился, пребывал в постоянной молитве.

В предреволюционные годы вокруг него стала складываться община, получившая название «монастырь в миру». В 1919 году общину благословил сам Святейший Патриарх Тихон, а оптинские старцы Анатолий и Нектарий приезжавших к ним москвичей наставляли: «У вас есть отец Алексий!»

22 июня 1923 года отец Алексий преставился ко Господу и был погребен на Лазаревском кладбище. Через десять лет в связи с закрытием кладбища нетленное тело старца было перенесено на Немецкое кладбище. К могиле много лет приходили верующие с надеждой на молитвы московского пастыря.

В 2000 году святой праведный Алексий Мечев был прославлен в лике святых. Мощи его в 2001 году были принесены в храм, где он служил — святителя Николая в Кленниках. Там, в открытом в течение всего дня притворе, в деревянной раке с вырезанными изображениями сцен из жития старца, святыня пребывает и сегодня. Прихожане и сегодня продолжают собирать сведения о помощи и чудесах по молитвам святого Алексия.

По вторникам после вечерни совершается молебен святому праведному Алексию Московскому.

Феодоровская икона Божией Матери

С 1869 году в храм святителя Николая в Кленниках московская почетная гражданка Анна Левина пожертвовала список с древней чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. Святой праведный Алексий очень чтил этот образ и каждую среду после вечерни совершал перед ним молебен.

Однажды во время служения такого молебна святой старец стал свидетелем чуда — из глаз Божией Матери потекли слезы. Традиция еженедельного служения пред иконой молебна была продолжена сыном отца Алексия священномучеником Сергием. Так продолжалось вплоть до закрытия храма в 1932 году.

Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы община храма передала духовной дочери святого Алексия — Марии Николаевне Соколовой (иконописице монахине Иулиании), у которой она и хранилась более 40 лет.

Перед смертью она передала ее в ризницу Покровского храма при Московской духовной академии, а когда в 1990 году церковь святителя Николая в Кленниках вновь открылась, святыня была возвращена храму. Как было заведено еще при отце Алексии, молебен перед ней служится каждую среду после вечернего богослужения.

Храм алексия мечева маросейка

Отец его, Алексей Иванович Мечёв, сын протоиерея Коломенского уезда, в детстве был спасён от смерти на морозе в зимнюю ночь святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским. В числе мальчиков из семей духовенства Московской епархии, отобранных по критерию достаточной музыкальности, он был привезен поздним вечером в Троицкий переулок на митрополичье подворье. Детей посадили ужинать. Вдруг Владыка встревожился, быстро оделся и вышел осмотреть прибывший обоз. В одних санях он обнаружил спящего мальчика, оставленного там по недосмотру.

Рождение о. Алексия произошло при знаменательных обстоятельствах. Мать его, Александра Дмитриевна, при наступлении родов почувствовала себя очень плохо. Роды: были трудные, затянулись, и жизнь матери и ребенка оказалась в опасности.

Рождение ревностного служителя у Престола Божия знаменательно совпало со временем совершения Божественной литургии; первые минуты жизни будущего непрестанного молитвенника о страждущих людях были встречены и овеяны молитвами великого Святителя Русской Православной Церкви, который сам был беспримерным молитвенником.

В семье регента Чудовского хора царила живая вера в Бога, проявлялось радушное гостеприимство и хлебосольство; здесь жили радостями и горестями каждого, кого Бог привел в их дом. В двухкомнатной квартирке в Троицком переулке всегда было многолюдно, постоянно останавливались родные и знакомые, которые знали, что им здесь помогут и их утешат.

Всю жизнь о. Алексий с благоговением вспоминал о самоотверженном поступке матери, которая взяла к себе овдовевшую сестру с тремя детьми, несмотря на то, что и самим было тесно с тремя своими — сыновьями Алексеем и Тихоном и дочерью Варварой. Для детей пришлось соорудить полати.

От родителей Алексей перенял добросердечное отношение к людям, привычку ставить на первое место удобство других, постоянно быть на людях.

Среди родных и двоюродных братьев и сестер Леня, как звали Алексея в семье, выделялся мягкосердечием, тихим миролюбивым характером. Он избегал ссор, хотел, чтобы всем было хорошо; любил развеселить, утешить, пошутить. Все это выходило у него благочестиво. В гостях, в разгар игр в детских комнатах, Леня вдруг становился серьезен, быстро удалялся и прятался, замыкаясь в себе от шумного веселья. Окружающие прозвали его за это «блаженный Алешенька».

Учился Алексей в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии. Он был очень старательным, исполнительным, готовым на всякую услугу. Оканчивая семинарию, так и не имел своего угла, столь необходимого для занятий. Чтобы приготовиться к ответу, ему часто приходилось заниматься ночами.

Вместе со многими товарищами по классу Алексей Мечёв имел желание поступить в университет и сделаться врачом. Но мать решительно воспротивилась этому, желая иметь в нем молитвенника. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором, будь лучше священником», — заявила она с твердостью. Пойти против воли матери, которую так уважал и любил, Алексей не мог. Впоследствии Батюшка был очень ей благодарен за выбор жизненного пути.

По окончании семинарии Алексей Мечёв 14 октября 1880 года был определен во псаломщика Знаменской, на Знаменке, церкви Пречистенского сорока. Здесь ему суждено было понести тяжелое испытание.

Настоятель храма был человек крутого характера, неоправданно придирчивый. Он требовал от псаломщика выполнения и таких обязанностей, которые лежали на стороже, обходился грубо, даже бил, случалось и кочергой замахивался. Младший брат Тихон, посещая Алексея, нередко заставал его в слезах. За беззащитного псаломщика вступался иногда диакон, тот же все сносил безропотно, не высказывая жалоб, не прося о переводе в другой храм. И впоследствии благодарил Господа, что Он дал ему пройти такую школу, а настоятеля о. Георгия, вспоминал как своего учителя.

Уже священником о. Алексий, услышав о смерти о. Георгия, с готовностью пришел на отпевание, со слезами благодарности и любви провожал его до могилы, к удивлению знавших отношение к нему почившего.

О. Алексий говорил, что подобные люди указывают нам наши недостатки, которые мы сами-то за собой не замечаем; они помогают нам бороться со своим «яшкой». Два у нас врага — «окаяшка» и «яшка». «Яшкой» батюшка называл самолюбие, человеческое «я», тотчас заявляющее о своих правах, когда его кто волей или неволей задевает и ущемляет. «Таких людей надо любить как благодетелей», — учил он в дальнейшем своих духовных детей.

В 1884 году Алексей Мёчев женился на дочери псаломщика Анне Петровне Молчановой. В том же году, 18 ноября, был рукоположен Преосвященнейшим Мисаилом, епископом Можайским, во диакона к Георгиевской, на Лубянке, церкви Сретенского сорока.

Сделавшись служителем алтаря, диакон Алексий испытывал пламенную ревность о Господе, а внешне проявлял величайшую простоту, смирение и кротость. Брак его был счастливым. Анна Петровна любила мужа и сочувствовала ему во всем. Но она страдала тяжелым заболеванием сердца, и здоровье ее стало предметом его постоянных забот. В жене о. Алексий видел друга и первого помощника на своем пути ко Христу и был устремлен к совершенствованию при ее содействии. Дружескими замечаниями жены он дорожил и слушал их так, как иной слушает своего старца: тотчас исправлял отмеченные ею недочеты и был покоен в уверенности, что ее любящий глаз досмотрит и укажет то, что сам он в себе не заметил и упустил.

В семье родились дети: старшие дочери Александра (1887), Анна (1889), сыновья Алексей (1891), умерший на первом году жизни, Сергей (1892) и младшая дочь Ольга (1896).

19 марта 1893 года диакон Алексий Мечёв был рукоположен епископом Нестором, управляющим Московским Новоспасским монастырем, во священника к Николаевской, в Кленниках, церкви Сретенского сорока. Хиротония состоялась в Заиконоспасском монастыре.

Маленькая церковь свт. Николая в Кленниках находилась на улице Маросейке и приход ее был очень мал, в непосредственной близости высились большие, хорошо посещаемые храмы.

Готовясь к пастырству, о. Алексий имел заветным желанием попасть в какую-нибудь глухую деревню, «где народ попроще», отдать себя бескорыстному служению людям и объединить их в крепкую духовную семью во Христе по образу Перво-апостольской Церкви: «Мне казалось, что среди простых людей достигнуть этого будет легче».

Получив вопреки своему стремлению приход в столице, о. Алексий всецело предал себя воле Божией и твердо решил терпеливо трудиться на том месте, какое указал ему Промысел Божий. В основу своего дела он положил молитву и духовное бодрствование, возлагая успех всецело на благословение Божие.

Став настоятелем одноштатной церкви свт. Николая в Кленниках, о. Алексий ввел здесь ежедневное богослужение, в то время как обычно в малых храмах оно совершалось лишь два-три раза в седмицу. Приходил Батюшка в храм часам к пяти утра, сам и отпирал его. Благоговейно приложившись к чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери и другим образам, он, не дожидаясь никого из причта, готовил все необходимое для Евхаристии, совершал проскомидию. Когда же подходил установленный час, начинал утреню, за которой нередко сам читал и пел; далее следовала литургия.

«Восемь лет служил я литургию каждый день при пустом храме, — рассказывал впоследствии батюшка. — Один протоиерей говорил мне: «Как ни пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят. Заходил в церковь — пусто. Ничего у тебя не выйдет, понапрасну звонишь». Но о. Алексий этим не смущался и продолжал служить.

По установившемуся тогда обычаю москвичи говели раз в году Великим постом. В храме же Николы-Кленники [1] на улице Маросейке можно было в любой день исповедаться и причаститься. Со временем это стало Москве известно. Описан случай, когда стоящему на посту городовому показалось подозрительным хождение неизвестной в очень ранний час по берегу Москвы-реки. Подойдя, он узнал, что женщина впала в отчаяние от тягот жизни и пришла топиться. Он убедил ее оставить это намерение и пойти на Маросейку к о. Алексию.

Скорбящие, обремененные горестями жизни, опустившиеся люди потянулись в этот храм. От них пошла молва про его доброго настоятеля.

Жизнь духовенства многочисленных малых приходов того времени была материально тяжела, плохими часто бывали и бытовые условия. Небольшой деревянный домик, в котором помещалась семья о. Алексия, был ветхим, полусгнившим; стоящие вплотную соседние двухэтажные дома затеняли окна. В дождливое время ручьи, сбегая вниз с Покровки и Маросейки, текли во двор храма и в подвал домика, в квартире всегда было сыро.

Матушка Анна Петровна тяжело болела, у нее началась сердечная водянка с большими отеками и мучительной одышкой. Она жестоко страдала и стала просить о. Алексия перестать ее вымаливать. Скончалась Анна Петровна 29 августа 1902 года в день усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

О. Алексий очень горевал и был безутешен. Однажды в разговоре о значении скорбей он рассказал о себе: «Господь посещает наше сердце скорбями, чтобы раскрыть нам сердца других людей. Так было в моей жизни. Случилось у меня большое горе — лишился я подруги жизни после многих счастливых лет совместной жизни. Господь взял ее и для меня померк весь свет. Заперся я у себя в комнате, не хотел выходить к людям, изливал свою скорбь пред Господом».

«Вы пришли разделить со мной мое горе?» — спросил о. Алексий, когда вошел о. Иоанн. «Не горе твое я пришел разделить, а радость, — ответил о. Иоанн, — тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям; только отныне и начнешь ты жить. Ты жалуешься на свои скорби и думаешь — нет на свете горя больше твоего, а ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет».

После встречи с праведным Иоанном Кронштадтским о. Алексий был приглашен сослужить с ним в одной из московских церквей.

Благодать, Божия, обильно почивающая на кронштадтском пастыре, по-новому осветила жизненный путь о. Алексия. Сказанное ему он принял как возложенное на него послушание. Батюшке о. Алексию открылись новые горизонты. К восприятию благодати старчества он был, несомненно, подготовлен многими годами поистине подвижнической жизни.

Искавших в маросейском храме помощи, надломленных тяжелыми обстоятельствами, взаимной неприязнью, погрязших во грехах, забывших о Боге, о. Алексий встречал с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. В душу их вселялись радость и мир Христов, появлялась надежда на милость Божию, на возможность обновления души. Проявляемая по отношению к ним любовь вызывала у каждого ощущение, что его больше всех полюбили, пожалели, утешили.

Враг всякого насилия, Батюшка никогда не возлагал бремени тяжелого послушания. Подчеркивая необходимость внешнего подвига, хотя бы самого малого, указывал, что прежде всего следует взвесить силы и возможности. Но на что уж решился, то нужно выполнять во что бы то ни стало, невзирая на усталость и другие обстоятельства. Иначе цель не достигается. И неизменно требовал хорошего отношения к родным и близким.

«Путь ко спасению, — постоянно повторял о. Алексий, — заключается в любви к Богу и ближним». Любовь к ближним должна не декларироваться как якобы направленная на все человечество, но начинаться в работе над собой в малом кругу своей семьи, в буднях повседневной жизни, во взаимоотношениях с теми, с кем Господь нас поставил. Нужно утеснять себя ради блага близких нам людей, перестраивать свою душу, переламывать свой характер так, чтобы ближним было легко с нами жить.

Имея задачей расширить сферу пастырской деятельности, о. Алексий стал посещать находящийся неподалеку Хитров рынок, пользовавшийся дурной славой. Он проводил там беседы с завсегдатаями городского дна. Посещение тех мест пришлось через некоторый срок оставить из-за все возраставшей нагрузки в храме и вызовов на требы в различные концы Москвы.

О. Алексий получил известность как добрый батюшка, к которому следует обращаться в трудных для семьи обстоятельствах. Не в правилах его было читать наставления, обличать, разбирать чьи-нибудь дурные поступки. Он умел говорить о моральных аспектах семейных ситуаций, не затрагивая болезненного самолюбия находящихся в конфликте сторон. И его приглашали на требы в критические моменты.

Приезжая в готовую развалиться семью, батюшка приносил в нее мир, любовь и всепрощающее понимание всех и каждого. Он не порицал никого, не укорял, а старался, приводя яркие случаи ошибок и заблуждений, доводить слушающих до осознания своей вины, вызывать у них чувство раскаяния. Это рассеивало тучи злобы; и виноватые начинали чувствовать в своих поступках неправоту.

Надлежащее понимание нередко наступало не сразу, но позже, когда человек, вспоминая слова о. Алексия и глубже заглядывая в свою смягчившуюся душу, мог, наконец, увидеть, что рассказы эти имели прямое к нему отношение, и понять, какой новый путь был для него намечен.

В нижнем жилом этаже храма батюшка открыл начальную церковноприходскую школу, а также устроил приют для сирот и детей неимущих родителей. Дети осваивали там и полезные для них ремесла. В течение 13 лет о. Алексий преподавал детям Закон Божий в частной женской гимназии Е.В. Винклер.

Благословив на писание икон свою духовную дочь Марию, пришедшую к нему в храм девочкой-подростком вскоре после смерти отца, священника и художника Николая Александровича Сокол

Богослужения в храме о. Алексий стал совершать в ту пору не только утром, но и вечером (вечерню и утреню). По воскресным и праздничным дням говорил проповеди.

Проповеди батюшки были просты, искренни, они не отличались красноречием. То, что он говорил, трогало сердце глубиной веры, правдивостью, пониманием жизни. Он не пользовался ораторскими приемами, сосредоточивал внимание слушателей на евангельских событиях, житии святых, сам оставаясь полностью в тени.

Молитва о. Алексия никогда не прекращалась. Она наполняла его храм, создавая в нем атмосферу намоленности, которая ощущалась всеми приходившими. На своем примере батюшка показал, что при всем житейском шуме и суете города можно быть далеким от всего земного, иметь непрестанную молитву, чистое сердце и предстоять Богу еще здесь, на земле.

Когда его спрашивали, как наладить жизнь прихода он отвечал: «Молиться!» Призывал своих духовных чад молиться за панихидами: «Еще раз ты войдешь в соприкосновение с усопшими. Когда же предстанешь перед Богом, все они воздвигнут молитвенно за тебя руки, и ты спасешься».

О. Алексий очень чтил святыню храма чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери и часто служил перед ней молебны. Однажды в преддверии событий 1917 года во время молебна он увидел, что из глаз Царицы Небесной покатились слезы Это видели и присутствовавшие богомольцы. Батюшка был так потрясен, что не смог продолжать службу, и заканчивать ее пришлось сослужившему священнику.

Число молящихся в храме все увеличивалось. Особенно после 1917 года, когда отошедшие от Церкви, испытав многочисленные беды, устремились в храмы в надежде на помощь Божию. После закрытия Кремля часть прихожан и певчих Чудова монастыря перешла по благословению владыки Арсения Жадановского в храм о. Алексия. Появилось немало молодежи, студентов, которые увидели, что революция вместо обещанных благ принесла новые бедствия, и стремились теперь постичь законы духовного мира.

Велико было смирение о. Алексия. Никогда не обижался он ни на какие грубости по отношению к себе. «Я что. я убогий. » — говаривал он. Заставив духовную дочь вспомнить на исповеди, что она плохо говорила о своей родственнице, да не придала этому значения, он сказал ей: «Помни, Лидия, что хуже нас с тобою во всем свете никого нет».

Сторонился батюшка проявлений по отношению к себе знаков почтения, уважения, избегал пышных служб, а если приходилось участвовать, то старался встать позади всех. Тяготился наградами, они обременяли его, вызывали его глубокую, искреннюю скорбь.

В богослужении о. Алексия сердца молящихся трогало чтение и пение им покаянных молитв. Великий канон Андрея Критского на первой неделе Великого поста он читал с плачем, плакали и богомольцы. На пасхальной заутрени, как вспоминал его сын о. Сергий в письме к духовным детям из ссылки, Батюшка, радостный и ликующий в эту ночь, со слезами пел древним самоподобном икос, повествующий об оплакивании Христа женами-мироносицами. Чувствовалось, что вся внутренняя его рыдает при словах «и плачим, и возопиим: о, Владыко, востани, падшим подаяй воскресение». Плакал и взывал он о себе, о падших людях, просил даровать всем воскресение.

Истинными духовными друзьями о. Алексия были современные ему оптинские подвижники — старец иеросхимонах Анатолий (Потапов) и скитоначальник игумен Феодосий (Поморцев). Они изумлялись подвигу московского старца «во граде яко в пустыни». О. Анатолий приезжавших к нему москвичей направлял к о. Алексию. Старец Нектарий говорил кому-то: «Зачем вы ездите к нам? У вас есть о. Алексий».

О. Феодосий, приехав как-то в Москву, посетил маросейский храм. Был за богослужением, видел, как идут вереницы исповедников, как истово и долго проходит служба, подробно совершается поминовение, как много людей ожидают приема. И сказал о. Алексию: «На все это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптиной несколько человек понадобилось. Одному это сверх сил. Господь вам помогает».

Святейший Патриарх Тихон всегда считался с отзывом Батюшки в случаях хиротонии, затем предложил ему взять на себя труд по объединению московского духовенства. Заседания проходили в храме Христа Спасителя, но по условиям того времени вскоре были прекращены. Отношение духовенства к Батюшке было весьма различным. Многие признавали его авторитет, часть пастырей были его духовными детьми и последователями, но немало было и тех, кто критиковал его.

Дважды батюшку вызывали на собеседование в ОГПУ (в конце 1922-го и 17/30 марта 1923 года). Запрещали принимать народ. Во второй раз беседа была недолгой, так как увидели, что он тяжело болен, страдает очень сильной одышкой.

В последних числах мая по новому стилю О.Алексий поехал, как и в прошлые годы, отдыхать в Верею – небольшой городок Московской области, где у него был маленький домик. Перед отъездом служил в маросейском храме свою последнюю литургию, прощался с духовными детьми, уходя, простился с храмом.

Всю дорогу до кладбища пелись пасхальные песнопения. Проводить о. Алексия в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище исповедник Христов Святейший Патриарх Тихон, только что освобожденный из заключения. Он был восторженно встречен множеством народа. Исполнились слова Батюшки: «Когда я умру — всем будет радость». Святейший благословил опускаемый в могилу гроб, первый бросил на него горсть земли.

О. Алексий говорил при жизни своим духовным чадам, чтобы они приходили к нему на могилку со всеми своими трудностями, бедами, нуждами. И многие шли к нему на Лазаревское кладбище.

Через десять лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки о. Алексия и его жены были перенесены 15/28 сентября 1933 года на кладбище «Введенские горы», именуемое в народе Немецким. В перенесении участвовали члены Маросейской общины иконописец Мария Николаевна Соколова, псаломщик и регент левого хора церкви Петра и Павла в Лефортове Клавдия Никаноровна Невзгодина, староста уже закрытого в 1932. году храма свт. Николая в Кленниках врач-невропатолог Сергей Алексеевич Никитин, только что вернувшийся по отбытии срока из лагеря, в будущем — епископ Стефан. Владыка Стефан рассказывал, что тело о. Алексия было в ту пору нетленным. Лишь на одной из ног нарушился голеностопный сустав и отделилась стопа.

Все последующие десятилетия могила о. Алексия была, по свидетельству администрации кладбища, самой посещаемой. Люди узнавали о старце, слушая рассказы о полученной помощи, а позднее — читая публикации о нем. Многие, прося его заступничества в своих бедах и трудных житейских обстоятельствах, бывали утешены батюшкой.

После Великой Отечественной войны над могилой батюшки за деревянным крестом был поставлен белый мраморный памятник. Говорят, что это сделал кто-то из его духовных детей, эмигрировавших на Запад. О. Алексий высказывался о том, что забудут название места, где расположен маросейский храм (Маросейка была переименована в улицу Богдана Хмельницкого), и что к нему приедут из Франции духовные дети.

При отсутствии надписей на кресте и памятнике ориентиром для впервые приходящих являлись «два креста», второй из них – тот небольшой что над памятником. Через некоторое время деревянный крест был снят племянником Марии Николаевны Соколовой; она использовала дерево на доски для икон.

Регулярно приходилось добавлять земли на могильный холмик: просившие у о. Алексия помощи уносили ее с собой.

В 1990-х годах, после открытия храма свт. Николая в Кленниках, памятник был надписан. В нижней части надгробия снова стояли близкие сердцу о. Алексия слова апостола Павла: « Друг друга тяготы носи́те и тако исполните закон Христов».

За свою священническую жизнь о. Алексий создал удивительную духовную общину в миру, действительно возродившую, как он и хотел, дух древней апостольской Церкви. О. Алексий и его община, впоследствии возглавленная его сыном о. Сергием Мечёвым, привлекли и объединили многих замечательных людей — священников и мирян. Эта община одна из немногих выдержала времена самых страшных гонений и воспитала новое поколение ревностных служителей Церкви и благочестивых церковных людей, восприявших дух подлинной, благодатной христианской жизни, которой научал о. Алексий.

В 2000 году от Рождества Христова центральным событием юбилейных торжеств стали освящение воссозданного Кафедрального Соборного храма Христа Спасителя и проходивший в нем Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Одним из основных деяний Собора явилось причисление к лику святых многих подвижников веры и благочестия, прославивших Господа своей праведной жизнью, а также мученическим и исповедническим подвигом. В числе канонизированных на этом Соборе были праведный старец Алексий, пресвитер Московский, и его сын священномученик Сергий.

По прославлении в лике святых праведного Алексия Мечёва было принято решение об обретении его честных мощей. Специально созданной Патриаршей Комиссией во главе с Преосвященнейшйм епископом Орехово-Зуевским Алексием 16 июня 2001 года мощи старца Алексия были обретены на московском кладбище «Введенские горы», в месте его погребения, и доставлены в Новоспасский монастырь для подготовки их ко всенародному поклонению.

С особой торжественностью, с преднесением икон храма и хоругвей многих церквей, при перезвоне колоколов и молитвенном пении честные мощи новопрославленного угодника Божия были 29 сентября 2001 года Крестным ходом перенесены из Новоспасского монастыря в храм святителя Николая в Кленниках, где старец Алексий 30 лет трудился настоятелем. На следующий день, 30 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил здесь праздничную Божественную литургию.

Теперь к мощам праведного Алексия, старца Московского, как и в дни его жизни, с утра до вечера притекает людская река.

Имеется множество свидетельств благодатной помощи в различных нуждах по молитвам к старцу. Много таких случаев было отмечено при восстановлении храма на Маросейке. В дни памяти Батюшки несколько раз неожиданно приходила помощь в оформлении документов, в срочных делах по ремонтным работам в храме и церковном домике; поступали пожертвования. На опыте известно, когда в скорби обращаются к нему: «Батюшка о. Алексий, помоги», — помощь приходит очень скоро. Это укрепляет веру в то, что о. Алексий стяжал от Господа великую благодать молиться за тех, кто к нему прибегает.

[1] Так назвали храм в народе, имевшем испокон веков склонность сокращать названия.

[2] Мария Николаевна Соколова, впоследствии монахиня Иулиания, стала известным высоко чтимым иконописцем. Большинство из современных наших художников-иконописцев являются прямо или косвенно ее учениками. При Московской Духовной Академии Мария Николаевна организовала в 1958 г. иконописный кружок и вела его в течение 23 лет, стремясь открыть обучающимся духовный смысл православной иконы. Иконописные труды, в том числе и наставнические, продолжены ученицами Монахини Иулиании: в Московской Духовной Академии и Троице-Сергиевой Лавре — Екатериной Сергеевной Чураковой, в Москве — Ириной Васильевной Ватагиной, возглавляющей иконописную школу при храме свт. Николая в Кленниках и являющейся профессором факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского Богословского Института.