храм геры на самосе

Храм Геры

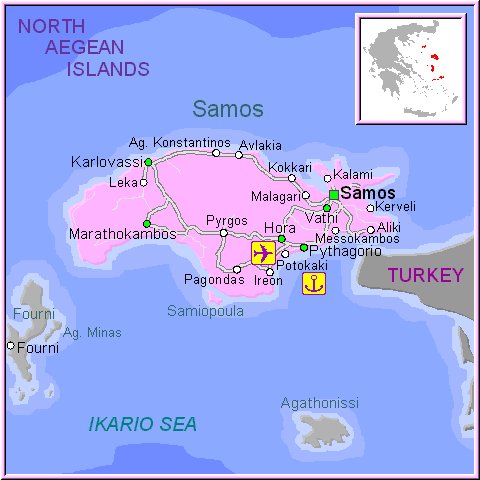

Самос – остров в Эгейском море, в античные времена являвшийся одним из центров культуры и торговли. Интереснейшая достопримечательность на острове Самос – храм богини Геры (Герейон, Герей), сохранившийся с бронзового века. Вместе с Пифагореей, которая находится от него всего в 5 км, он включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. В свое время Геродот назвал храм Геры одним из трех чудес света, расположенных на Самосе.

Самосский храм Геры далеко не единственный в Греции: эта богиня, жена верховного бога Зевса, покровительствующая браку и роженицам, была почитаема в Элладе. Однако, по мнению некоторых ученых, именно на Самосе этот культ зародился и был развит сильнее всего. Самосский Герийон поражает своим видом даже сейчас, когда от его великолепия мало что сохранилось. Кстати, как можно увидеть по фото, храм Геры на Самосе дошел до наших дней в лучшей сохранности, чем многие другие подобные сооружения античных времен.

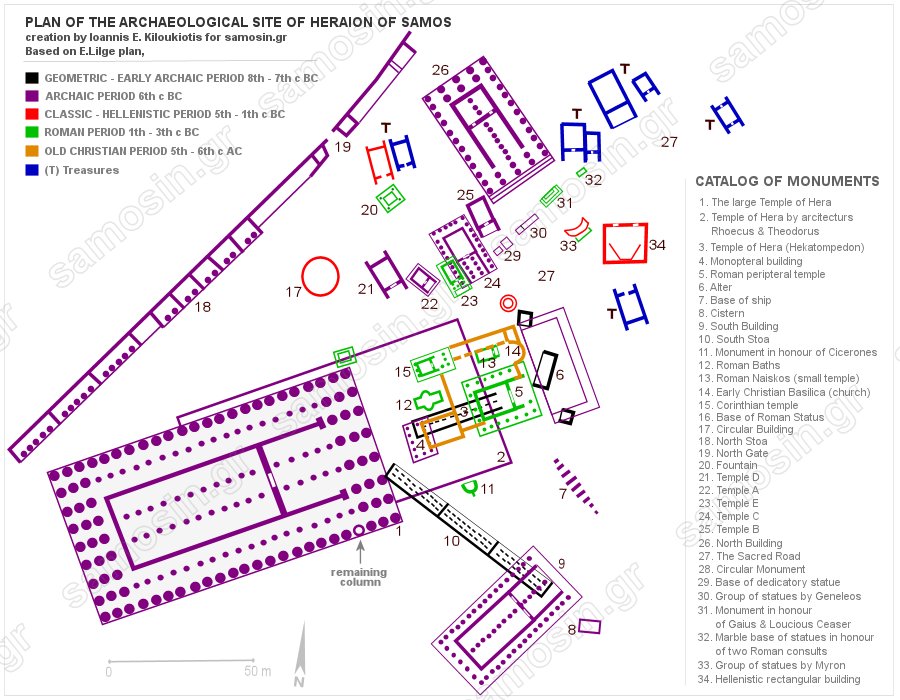

Святилище Геры на этом месте существовало в микенский период, то есть ранее XI ст. до н.э. Состояло оно из небольшого здания, внутри которого располагались алтарь и статуя Геры. В VIII ст. алтарь приобрел прямоугольную форму, площадь вокруг него была замощена камнями, а также неподалеку было возведено кирпичное здание храма. Впервые оно было перестроено в VII ст., в VI (ориентировочно в 570-560 гг.) заложен новый храм размером 103х50,5 м, который возводили архитекторы Феодор и Ройк. При Поликрате (примерно лет на 40 позднее) был снова заложен новый храм, размером уже 111,5х54,5 м.

Стены храма Геры были раскопаны в 1910-1914 гг. Руководил раскопками знаменитый немецкий археолог Теодор Виганд. Вторая «серия» раскопок началась в 1925 г., уже под эгидой Германского Афинского археологического института, и длились до начала II мировой войны, а позднее возобновились в 1951.

На Герейон весьма похож храм Артемиды в городе Эфес. Оба они являют собой первые образцы малоазийского варианта ионического ордера. Считается, что храм Геры построен чуть раньше Артемисия, поскольку он уступает храму Артемиды размерами, и базы его имеют более архаичную форму. Торцы храма имеют определенное несоответствие: западный имеет десять колонн, а восточный – лишь 8. Оно сохранилось от более ранней версии храма – той, которую возводили Феодор и Ройк, и которая, по всей видимости, была уничтожена пожаром.

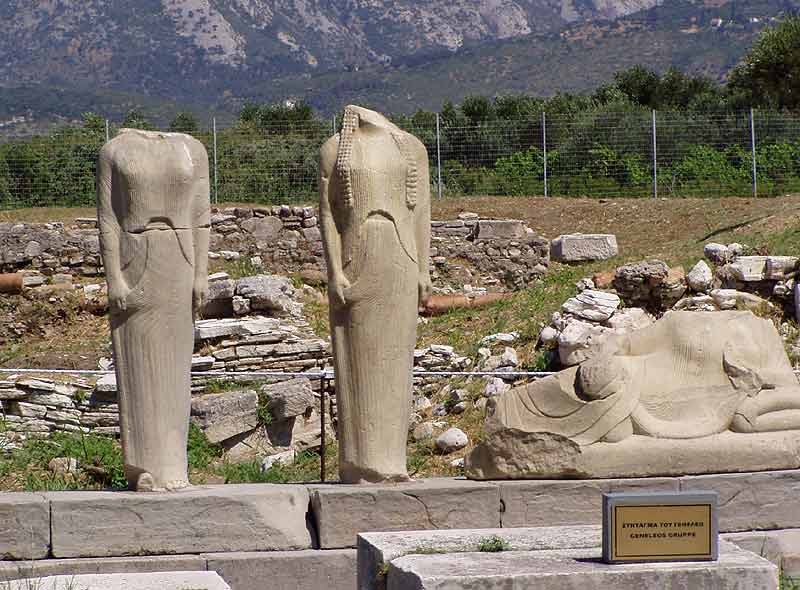

Часть колонн храма Геры была выполнена из мрамора, часть из пороса – желтого известняка, более мягкого и хрупкого материала, тем более удивительна их сохранность. Кроме колонн, до наших дней сбереглось несколько статуй, выполненных из известняка (одна из них выставляется в Лувре).

Храм Геры находится на юге острова. Добраться до него из столицы острова Самос, одноименного города, автомобилем по Sofouli либо по Epar. Od. Vathiou – Choras можно примерно за 20-30 мин., от аэропорта «Аристарх Самосский» – менее чем за 10 мин. Посетить храм Геры можно в любой день, кроме понедельника, с 8:00 до 15:00. Кроме того, посещение комплекса входит в программу многих популярных экскурсий по островной Греции.

Древний водопровод в Греции, являющийся шедевром древнего зодчества и храм Геры на острове Самос

Остров Самос в Греции являлся центром ионийской культуры во времена античности. Там родились такие знаменитые личности, как философы Пифагор, Мелисс и Эпикур, астрономы Аристарх и Аристилл. А также на острове долгое время был рабом поэт-баснописец Эзоп.

Геродот в своих трудах упоминал остров и писал о том, что там есть такие чудеса, как водопровод в виде тоннеля через гору, дамба в порту и храм Геры.

Остров Самос в Греции

Остров был заселен с давних времен, здесь были найдены следы минойской и микенской цивилизаций. Также считается, что на острове родилась богиня Гера, поэтому там развился культ и было образовано святилище в её честь.

Остров, благодаря своему расположению, стал посредником между территорией Малой Азии и Греции. Развивалась торговля и остров начал процветать. Торговали не только с ближайшими соседями, но и с более дальними, например, с Египтом и с прибрежными городами Черного моря.

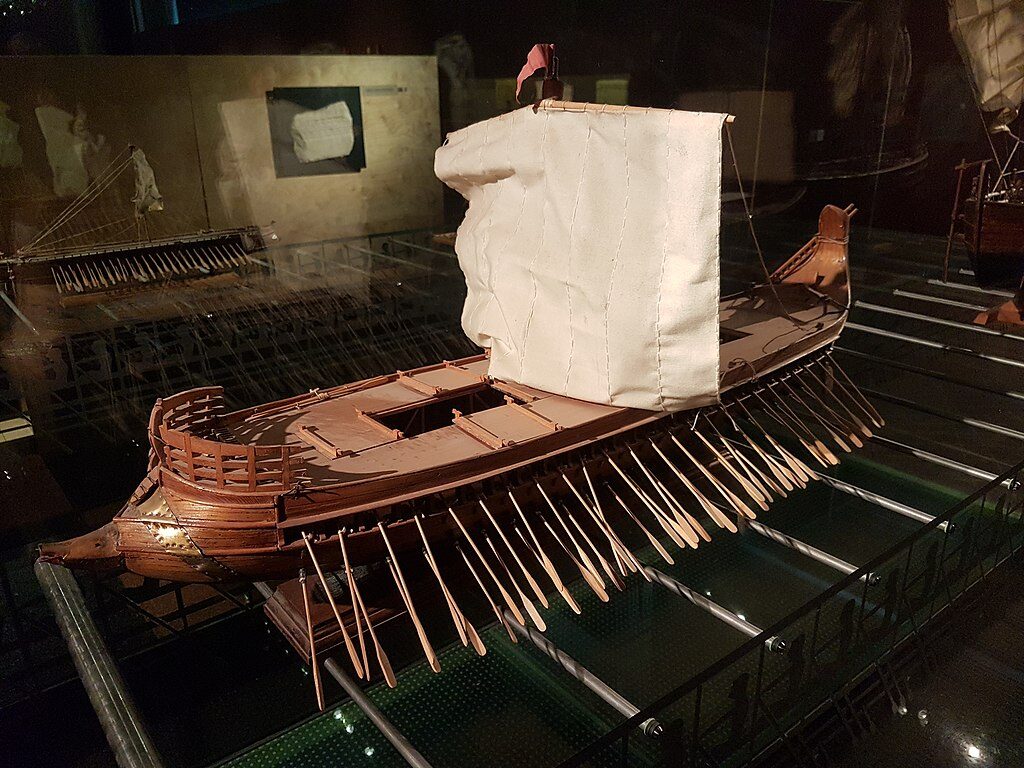

Мореплавание было хорошо развито, поэтому именно греки с острова Самос первыми достигли берегов Гибралтарского пролива. Здесь же изобрели новый тип корабля из 50 вёсел.

Самосский тип корабля, VI век до н.э., модель в Технологическом музее в Салониках

Около 538 г. до н.э. аристократ Поликрат с братьями организовали вооруженный переворот и захватили власть. Народ в целом поддержал тирана, а вот авторитетные и богатые жители относились к Поликрату с ненавистью. Поэтому очень скоро все недовольные были изгнаны с острова. В их числе был и философ Пифагор.

Самос при Поликрате стал центром пиратства, грабил не только противников, но и друзей. Известная фраза Поликрата гласит:

«Лучше заслужить благодарность друзей, возвратив им отнятое, чем вообще ничего не отнимать у них»

Но были и плюсы. На острове разворачивается строительство, укрепляются стены, украшается храм Геры и строится знаменитый тоннель — Самосский акведук.

Древний водопровод Эвпалина — Самосский акведук

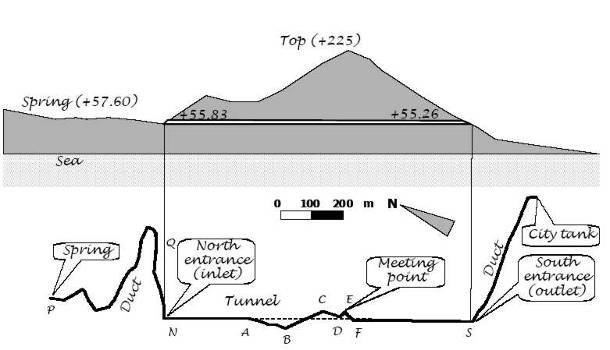

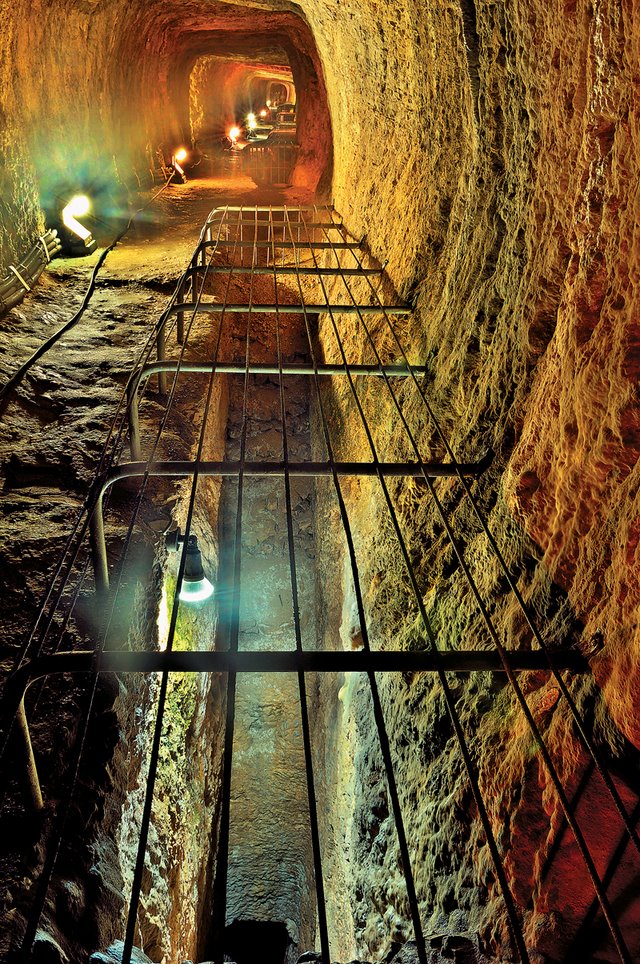

Строительством тоннеля руководил инженер Эвпалин, при тиране Поликрате. Водопровод составил 1034 метра и имел небольшой уклон, чтоб вода сама стекала в город.

Чтоб ускорить строительство акведука было принято сложное решение — начинать строить одновременно с двух сторон и встретится в середине горы. Казалось бы, непосильная задача для того времени, но греки справились.

Археологические исследования показали, что Эвпалин ошибся в месте стыковки всего на 1 метр по вертикали и на 6 метров по горизонтали. Для исправления ситуации, Эвпалин повернул ось водопровода на 30°.

Акведук функционировал более 1000 лет, с 520 г. до н.э. и примерно до 700 г. н.э. Но потом о нём постепенно забыли, потому что был проведен другой водопровод в город. Археологи искали водопровод Эвпалина по описаниям Геродота. В своей третьей книге «Талия» Геродот следующим образом описывал это чудо света:

«…сквозной тоннель в горе высотой в 150 оргий, начинающийся у её подножия по обеим сторонам. Длина тоннеля 7 стадий, а высота и ширина по 8 футов. Под этим тоннелем по всей его длине они прокопали канал глубиной в 20 локтей и 3 фута ширины, через который в город по трубам проведена вода из одного обильного источника. Строителем же этого водопроводного сооружения был Евпалит, сын Навстрофа, мегарец».

Для масштаба с человеком

Самосский акведук является шедевром древнего зодчества. Эвпалит применял такие принципы геометрии, которые только спустя несколько столетий сформулировал Евклид.

Источник включал в себя каменный резервуар, который ежедневно снабжал город 400 кубометрами воды.

Храм Геры на острове Самос

На острове Самос было расположено одно из самых древнейших святилищ в Греции. И археологические исследования позволяют сделать предположение, что храм, построенный в VIII в. до н.э. был не первым на этом месте.

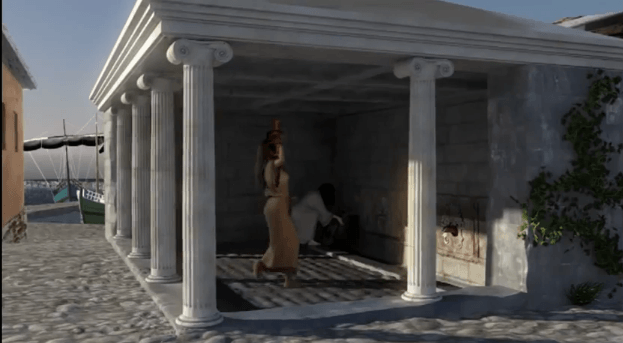

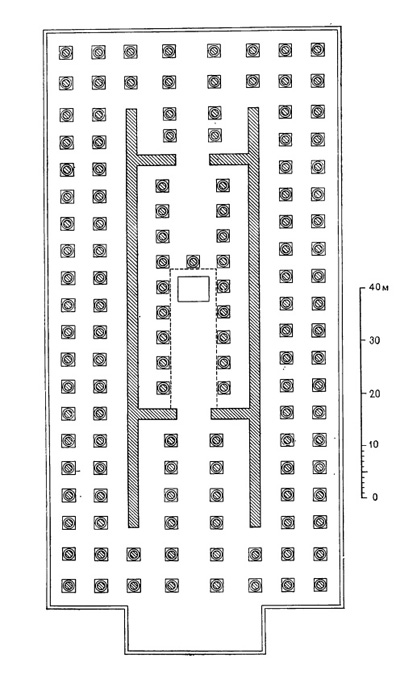

Архаичный храм был с немного узкой целлой, которая по своим размерам была 33 х 6,5 м. На плоских плитах посередине стояли деревянные стойки. Портик был в антах. Крыша, скорее всего, у него была плоская. В середине того же столетия храм перестроили. При этом стойки, которые до этого стояли посередине, остались стоять, а вот ширина самой целлы была увеличена. Также снаружи целлу окружили рядом деревянных опор, которые образовали непрерывный портик вокруг всей постройки. И, скорее всего, это был самый первый периптер не только в Греческом, но и в мировом зодчестве. Портик этого храма включал в себя 7 опор спереди, 6 сзади и по 17 опор по бокам. Все опоры стояли на простых каменных базах.

Первоначально план храма Геры был выполнен так, что культовую статую пришлось ставить сбоку, а не посередине целлы, даже после перестройки и расширения целлы.

Вторая перестройка храма, скорее всего, была в начале VII в. до н.э. И в этот раз планировка целлы была коренным образом улучшена. Средний ряд опор решили заменить двумя рядами опор вдоль стен целлы, строго по оси соответствующих стоек птерона. Все опоры были сделаны из дерева и представляли собой единый каркас, который сверху перевязали балками. Наружный обход, из 18 х 6 стоек по периметру, теперь не загораживал вход. Перекрытие храма по-прежнему было плоским и деревянным, без черепиц.

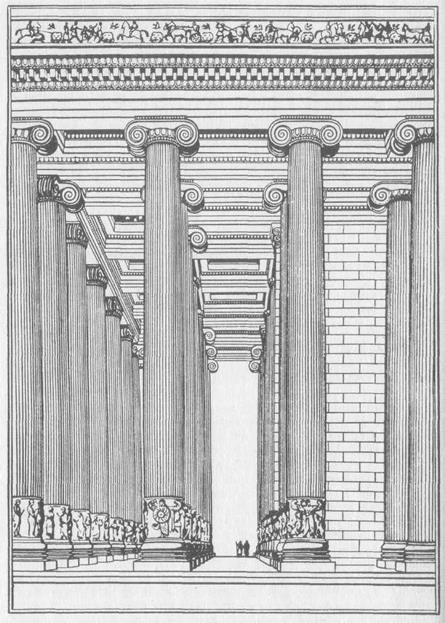

Третий храм Геры был построен около 550 г. до н.э. Архитектура этого храма имеет исключительное значение для всей истории архитектуры, потому что там впервые встречается зрелый и полностью выполненный ионический ордер в малоазийском варианте.

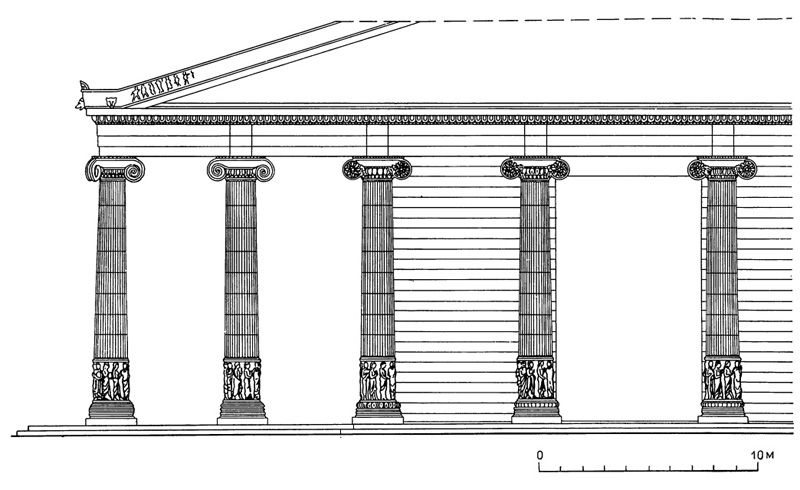

Реконструкция храма Геры на острове Самос

Этот храм часто называют ройковским, по имени одного из строителей, Ройка из Самоса. Но, возможно, лучше было бы его назвать в честь другого зодчего — Феодора, который ещё строил Эфейских храм, а также прославился как изобретатель токарного станка и литья статуй из бронзы. Есть предположения, что этот мастер-новатор, автор самого раннего известного нам архитектурного трактата, является ещё и создателем ионического ордера.

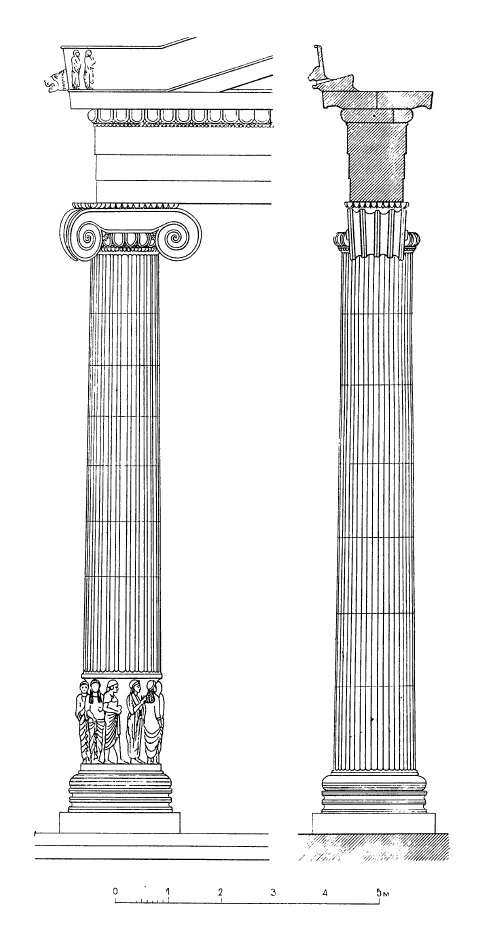

Размер храма Геры по стилобату составлял 50,5 х 103 м. Число колонн было 21 х 8, но с задней стороны было 10 колонн.

Четвертый храм Геры был размером 55 х 111,5 м. и возвышался над землею на 2 ступени. Храм, скорее всего, был построен при Поликрате. У храма было 2 ряда колонн на продольных фасадах, и по 3 колонны на торцовых фасадах. У восточного фасада было 8 колонн и расстояние между ними увеличивалось к середине. С западного торца было по 9 колонн в ряду, а на продольных сторонах — по 24.

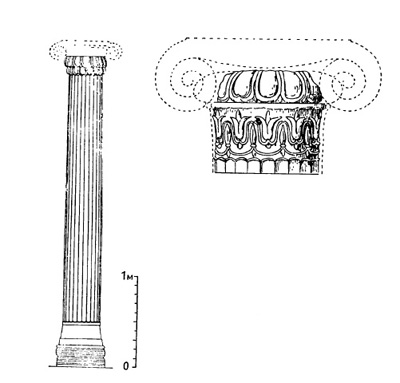

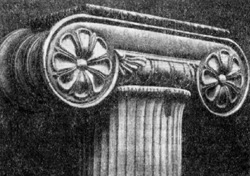

Часть наружных колонн была исполнена из мрамора, часть — из пороса. Колонны пронаоса имели поросовые стволы, мраморные базы и капители. На базах колонн была очень высокая каннелированная спира. Капители имели астрогал своеобразной формы — в виде гладкой полосы, зажатой между двумя валиками. В некоторых капителях шейка была орнаментирована. Капители самосского храма состояли из двух частей, причем эхин был высечен из одного блока с верхним барабаном ствола колонны.

Всемирная история архитектуры, Том II

Теперь у меня появилась страница на Facebook. Если вам интересна эта тема, можете присоединиться и следить за выходом новых статей. Буду рада вас видеть 🙂

Пифагорея и храм Геры на острове Самос

Небольшой остров на просторах Эгейского моря, бывший свидетелем расцвета и упадка нескольких цивилизаций, оставивших здесь после себя руины древнего порта Пифагореи с его греческими и римскими памятниками античного периода, а также грандиозный храм богини Геры.

Страна: Греция

Категория: архитектура

Остров Самос – небольшой клочок земли в Эгейском море, площадь которого едва превышает сорок тысяч гектаров. В былые времена он являлся главным морским портом и центром торговли в античной Греции. Об этом свидетельствуют многочисленные остатки древних сооружений и сохранившиеся в них артефакты, обнаруженные в ходе масштабных археологических раскопок. Прежде всего, примечательна северо-восточная часть острова, где на побережье в окружении гор, находятся древний портовый город Пифагорея и образцовый храм Геры.

Пифагорея представляла собой типичный порт времен греческой колонизации, раскинувшийся на берегу живописной гавани и защищенный нагромождениями отвесных скал. Самые первые археологические находки, найденные здесь, относятся к до классическому периоду, датированному IV и III тысячелетиями до нашей эры. Благодаря географическому соседству острова с землями Малой Азии, в VI столетии до нашей эры город вошел в число ведущих морских держав среди восточных областей Средиземноморья. Но в III веке нашей эры, Самос был завоеван германцами, после чего Пифагорея лишилась своего значимого положения и перестала быть важным центром морской торговли. В разное время, до и после прихода германцев, остров также находился под контролем минойцев, микенцев, персов, византийцев, венецианцев и турок, в конечном счете войдя в состав Греции лишь в 1910 году.

Благодаря многолетним археологическим раскопкам, удалось полностью восстановить утерянный план городских улиц с их храмами, зданиями, общественными термами, системой канализации и акведуком, а также стадионом и прочими постройками эллинистического и романского периодов. Одной из важнейших достопримечательностей Пифагореи считается искусственный тоннель Евпалиния, сооруженный в VI веке до нашей эры, по километровой конструкции которого жители ежедневно получали воду.

Но самым значимым историческим памятником Самоса является великий Гераион, воздвигнутый в VIII веке до нашей эры и в дальнейшем неоднократно перестраивавшийся до тех пор, пока Ройк и Феодор не превратили его в колоссальное строение нового ионического ордера. Свод храма Геры поддерживался с помощью сотни высоких колонн, для обработки оснований которых, был изобретен специальный станок. Но по прошествии тридцати лет с момента своего основания, комплекс храма был разрушен персами и с тех пор до наших дней здесь сохранились лишь алтарь, постаменты многочисленных статуй, стоа и малые храмы, включающие руины христианской базилики, построенной в V веке.

История античной архитектуры | Totalarch

Вы здесь

Архитектура Ионии

Глава «Архитектура Ионии» подраздела «Архитектура архаической эпохи (750—480 гг. до н.э.)» раздела «Архитектура Древней Греции» из книги «Всеобщая история архитектуры. Том II. Архитектура античного мира (Греция и Рим)» под редакцией В.Ф. Маркузона. Автор: В.Ф. Маркузон (Москва, Стройиздат, 1973)

Наиболее ранние памятники ионического ордера в Малой Азии, который предстает в них впервые и притом в вполне сложившемся виде (с двухчастным антаблементом), представляют собой сооружения огромного масштаба и высокого строительно-технического уровня. Это — возведенные около середины VI в. до н. э. храмы в трех ионических святилищах: храм Артемиды в Эфесе, храм Геры на о. Самосе и храм Аполлона в Дидимах возле Милета. Все три сооружения представляли собой грандиозные по размерам, построенные почти целиком из мрамора, диптеры, т. е. храмы с двойной наружной колоннадой. Они не могли возникнуть без накопленного ранее строительного опыта и, возможно, связаны не только с каменной архитектурой греческой метрополии, но и говорят об отдаленных влияниях колоссальных построек Египта, в частности гипостильных залов египетских храмов. Так, указывалось, что все три храма, очень близки по своей площади (около 6000 м2) и по высоте колонн к гипостильному залу в Карнаке: размер зала в Карнаке 52×103 м, храма Геры Самосской — 55×111 м, Артемисиона в Эфесе 55×109 м, Дидимейона (после возобновления) 59X109 м; высота колонн в Карнаке 20,4 м, в диптерах Ионии 17—18 м. Однако идея вывести этот лес колонн наружу — чисто эллинская так же, как и архитектурно-художественное содержание ионического ордера.

Подобно эллинской литературе, развивавшейся на основе многообразного фольклора греческих племен, монументальная эллинская архитектура выросла из опыта народного строительства. И ионический ордер, изобретение которого было подсказано и облегчено появившимся в начале VI в. до н. э. дорическим ордером, явственно отражает особенности народного дерево-сырцового строительства малоазийских греков. Об этом было подробно рассказано в разделе о происхождении ордеров.

|  |

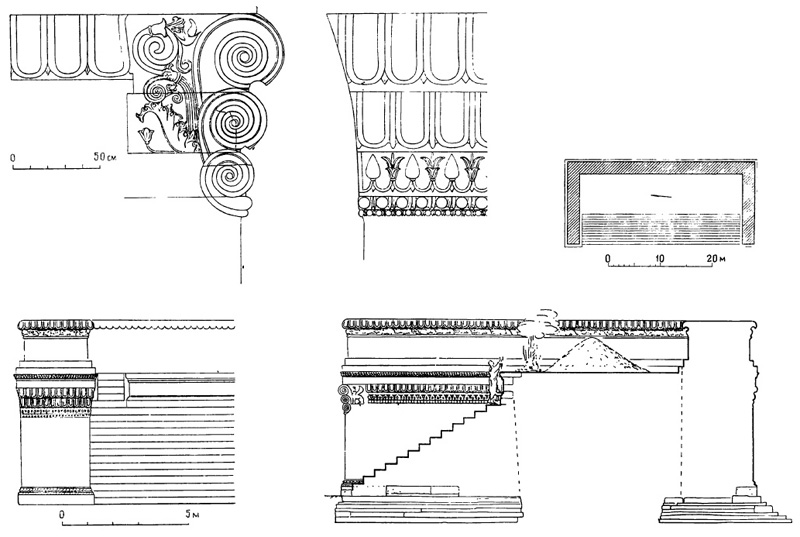

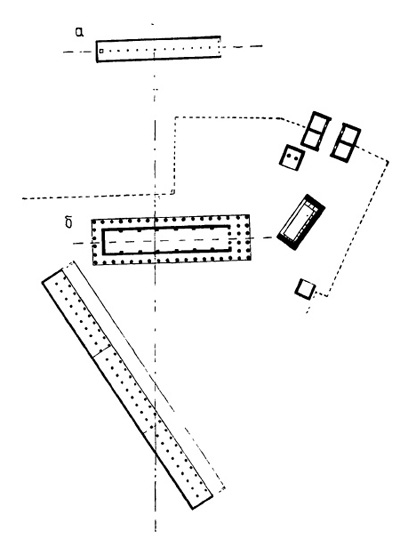

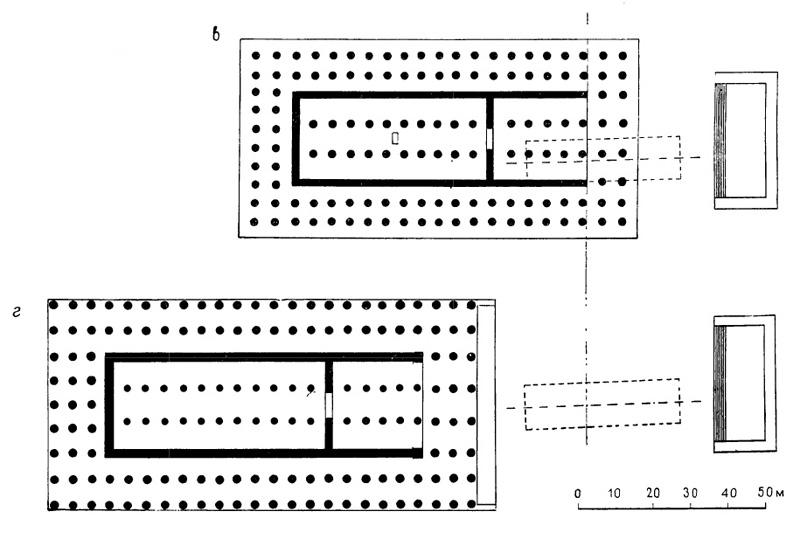

| 70. Остров Самос. Храм Геры, 560—550 гг. до н. э., архитекторы Ройк и Феодор из Самоса. Вид руин. Базы наружных колонн храма середины VI в. до н.э. Планы храмов Геры: а — храм 1-й половины VIII в. до н.э. («стофутовый»); б — храм 670 г. до н. э. (ниже указан пунктиром) и стоя; в — храм 560—550 гг. до н.э., арх. Ройк и Феодор; г — IV храм Геры, 2-я половина VI в. до н.э. Планы в хронологической последовательности (сверху вниз): храм VIII в. до н.э.; храм VII в. до н.э. (выстроен на месте предшествовавшего), алтарь, стоя и ворота святилища того же времени; храм, 560—550 гг. до н. э.; храм и Большой алтарь, выстроенные после 530 г. до н.э. (с указанием местоположения относительно храма VII в. до н.э.) | |

| |

| |

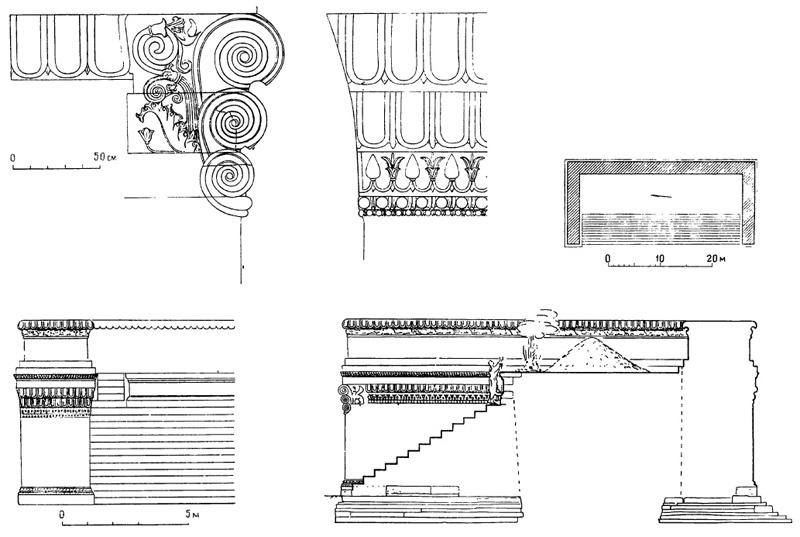

| 71. Остров Самос. Святилище Геры. Статуя Геры Самосской, 2-я четверть VI в. до н. э.; Большой алтарь, после 530 г. до н. э.; фасад, разрез, план, фрагменты |

| |

Храм Геры на о. Самосе. Святилище Геры на о. Самосе было одним из древнейших в Греции (рис. 70—71). Археологические изыскания позволяют предполагать, что в начале VIII в. до н. э. здесь стоял, быть может, уже не первый храм с архаичной по пропорциям, необычайно узкой целлой (32,86×6,5 м). Он имел посредине ряд деревянных стоек на плоских плитах, завершавшийся средней из трех опор, расположенных со стороны входа между торцами стен (портик в антах). Крыша храма была, по-видимому, плоской.

При перестройке храма около середины того же столетия целла сохранила средний ряд стоек, но была несколько расширена и окружена наружным рядом деревянных же опор, образовавших непрерывный портик вокруг всей постройки, которая, следовательно, явилась первым периптером не только в греческом, но и в мировом зодчестве. Его портик включал семь опор спереди (центральная из них завершала средний ряд стоек, а две по ее сторонам стояли по оси стен), шесть сзади и по семнадцати с боков. Все опоры стояли на простейших каменных базах. Первоначальная порочность плана, вынуждавшая располагать культовую статую сбоку, а не посредине целлы, сохранялась, хотя общее отношение длины храма к ширине несколько исправилось.

При следующей перестройке храма (возможно, в начале VII в. до н. э.) планировка целлы была коренным образом улучшена: средний ряд стоек был заменен двумя рядами опор вдоль стен целлы, строго по оси соответствующих стоек птерона. Все опоры были выполнены из дерева и составляли, по-видимому, единый каркас, четко перевязанный поверху балками. Наружный обход (18×6 стоек по периметру) теперь не загораживал входа, к тому же впервые подчеркнутого вторым рядом опор, предвосхищавшим портики позднейших периптеральных храмов. Деревянное перекрытие несло плоскую кровлю без черепиц.

III храм Геры в Самосе, как и одновременный и весьма схожий с ним храм Артемиды в Эфесе, был выстроен около 550 г. до н.э. * Обе постройки имеют исключительное значение для истории архитектуры, поскольку в них впервые встречается зрелый, полностью выполненный ионический ордер в его малоазийском варианте.

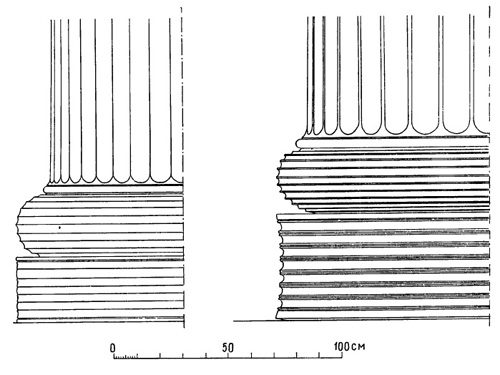

* Закладку самосского Герайона обычно датируют чуть раньше Артемисиона (между 560 и 550 гг. до н. э.) потому, что несколько большие размеры эфесского храма получают тогда свое естественное объяснение в обычном соперничестве греческих городов. В пользу более ранней датировки храма Геры говорят не только его чуть меньшие размеры, но и несколько более архаичная форма баз.

Этот храм, который часто называют ройковским по имени одного из строителей, Ройка из Самоса, быть может, вернее было бы называть по имени другого его зодчего — Феодора, тоже из Самоса, строившего и Эфесский храм, а также прославившегося как изобретатель токарного станка и литья статуй из бронзы *.

* Базы в храмах в Самосе, Эфесе, а также в примерно одновременном храме. Аполлона в Навкратисе (малоазийской колонии в Северной Африке) действительно отмечены бороздами, указывающими на применение токарного станка. Что касается бронзового литья, то в какой-то форме оно было известно несколько ранее.

Как уже указывалось выше, этот выдающийся мастер — новатор, автор самого раннего известного нам хотя бы по заглавию архитектурного трактата, посвященного самосскому Герайону *, и безусловно знакомый с дорическим ордером ** в образной форме отобразившем опыт народного строительства греческой метрополии, вполне возможно является и создателем ионического ордера, в тщательно отобранных и переработанных формах которого образно, метафорически отражены основные элементы малоазийского народного зодчества, включая и местные варианты протодорических капителей. Стилобат — 50,5X103 м. Число колонн 21×8 (сзади — 10).

* Витрувий (VII, вступление, 12) ошибочно называет самосский храм дорическим. Со строительством храма связываются также имена других мастеров, характер участия которых установить трудно (ср. Плиния, Естественная история, XXV, 12, 43).

** Павсаний (III, 12, 10) свидетельствует, что Феодор построил здание для народных собраний в Спарте и, следовательно, был в метрополии.

IV Герайон размером 54,58×111,5 м по стилобату поднимался над землею на две ступени. Он построен, по-видимому, при Поликрате, имел по два ряда колонн на продольных фасадах и по три — на торцовых. По восточному фасаду стояло 8 колонн, расстояния между которыми увеличивались к середине. С западного торца было по 9 колонн в ряду, а на продольных сторонах — по 24.

Часть наружных колонн была исполнена из мрамора, часть — из пороса. Колонны пронаоса имели поросовые стволы (с двадцатью четырьмя каннелюрами), мраморные базы и капители. На базах колонн была очень высокая каннелированная спира. Капители имели астрагал своеобразной формы — в виде гладкой полосы, зажатой между двумя валиками. В некоторых капителях шейка была орнаментирована. Капители самосского храма (так же, как и навкратийского, описываемого ниже) состояли из двух частей, причем эхин был высечен из одного блока с верхним барабаном ствола колонны.

| |

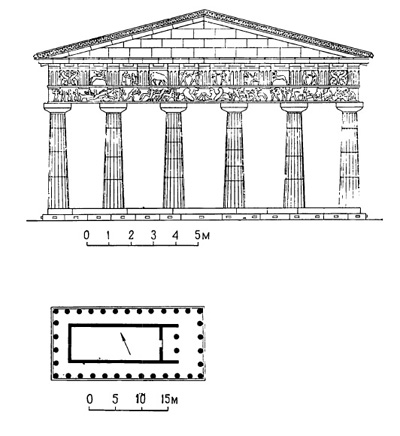

| 72. Эфес. Храм Артемиды (Дианы), начат около 550 г. до н. э., архитекторы Феодор из Самоса, Херсифрон и его сын Метаген из Кносса. План, фрагмент фасада (реконструкция) | |

|  |

|  |

| 73. Эфес. Храм Артемиды. Ордер наружной колоннады, архаические капители, база |

Храм Артемиды в Эфесе. Храм Артемиды Эфесской в древности считался одним из семи чудес света. Строительство архаического храма было начато еще в первой половине VI в. до н. э., о чем свидетельствуют обнаруженные на скульптурных базах колонн посвятительные надписи лидийского царя Креза (побежденного персидским царем Киром в 546 г.), жертвовавшего средства на постройку. Наружная диптеральная колоннада возводилась уже во второй половине VI в. до н. э., а все строительство, как указывает Плиний (Естественная история, XXXVI, 14), длилось сто двадцать лет (рис. 72, 73).

Первыми архитекторами храма были Херсифрон из Кносса, его сын Метаген (Витрувием упоминается написанный ими трактат об архитектуре) и Феодор из Самоса.

Приводимое Витрувием и основанное, по-видимому, на этом трактате описание транспортирования и укладки на место крупных каменных архитравных блоков (X, 5, 11) дает чрезвычайно важное указание для реконструкции храма, так как при отсутствии этого указания можно было бы предполагать, что колоссальные пролеты эфесского Артемисиона (установленный при раскопках крайний пролет западного торцового фасада равен 6,12 м) перекрывались деревянными архитравами.

Архаический храм Артемиды (Дианы) Эфесской был сожжен в 356 году; согласно преданию, он был подожжен Геростратом. На этом месте в эллинистическую эпоху был возведен новый храм.

Размер храма по стилобату составлял 109,2×55,1 м. При обычно принятой ориентации продольной оси с запада на восток вход в него располагался с западной стороны. Установленные раскопками части храма позволили определить общую конфигурацию целлы и величины основных пролетов, по которым могло быть установлено число колонн по фасадам — 8X20.

Внутреннее помещение состояло из глубокого пронаоса, разделенного на три нефа двумя рядами колонн, по четыре в каждом, с обширной целлой, сообщавшейся дверью с небольшим четырехколонным опистодомом. Расположение колонн в целле в точности неизвестно; полагают, что она была также трехнефной. Однако найденный под западной дверью трубопровод для отвода дождевой воды из целлы, а также одинаковая обработка стен с обеих сторон свидетельствуют о том, что целла была гипефральной.

Нами приводится здесь план храма в реконструкции Гендерсона, однако существуют и другие реконструкции, например Литаби, с 9 колоннами на заднем фасаде, как это имеет место в храме Геры на о. Самосе. Столь существенные различия в реконструкции объясняются желанием исследователей согласовать весьма скромные и противоречивые данные раскопок и общее количество колонн храма 127, указанное Плинием Старшим (Естественная история, XXXVI, 95) *

* Однако возможно, что это указание могло относиться к эллиническому храму.

Колоннады храма были сооружены из мрамора. Стены имели массивную мраморную облицовку и заполнялись известняком на растворе. Черепицы были глиняные, огромная сима-парапет — из мрамора.

Высота колонн в точности неизвестна. Диаметр колебался от 1,05—1,3 до 1,6 м. Базы малоазийского типа различались между собой в деталях. Передние ряды колонн, между которыми проходила лестница, имели базы на высоких барабанах, украшенных рельефами и завершавшихся валом (поверхность последнего оживлял ряд листьев).

Найдены также фрагменты квадратных пьедесталов; полагают, что они принадлежат первому ряду колонн по западному фасаду и колоннам пронаоса. Украшенные рельефами базы, пожертвованные, как гласит надпись на них, лидийским царем Крезом, были повторены и при возобновлении храма после его пожара в 356 году. Они составляют исключение в греческой архитектуре, происходя от декоративного приема украшения внизу, на уровне глаз.

Стволы колонн имели от 40 до 44 каннелюр плоского профиля с острыми ребрами.

Капители были различных типов, но все они имели сильно развитый эхин с крупными овами, большие подушки, завершенные волютами, и вытянутую в плане абаку (подушки капители высечены из одного и того же камня, что и эхин). Волюты не имеют глазка, в некоторых капителях украшены розетками. Ширина абаки и подушки уже верхнего диаметра колонны. Угловая капитель и фронтон на рис. 72, 73 указаны предположительно.