храм христа спасителя автор проекта

История строительства и восстановления Храма Христа Спасителя в Москве

Кафедральный собор Московской епархии и всей Русской Православной Церкви — Храм Христа Спасителя в Москве был построен как храм‑памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года.

Идея возведения храма в честь победы России над армией Наполеона принадлежала генералу армии Михаилу Кикину и была передана российскому императору Александру I.

В конце 1812 года Александр I издал манифест о создании храма в ознаменование «благодарности к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели».

24 (12 по старому стилю) октября 1817 года на Воробьевых горах состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя, но проект не был осуществлен, так как возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, имеющей подземные ручьи. После смерти Александра I в 1825 году новый император Николай I приказал приостановить все работы, в 1826 году строительство было прекращено.

22 (10 по старому стилю) апреля 1832 года Император Николай I утвердил новый проект Храма, составленный архитектором Константином Тоном. Император лично избрал место для сооружения Храма Христа Спасителя — на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля, и в 1837 году учредил особую Комиссию по построению нового Храма. Алексеевский женский монастырь и церковь Всех святых, находившиеся на месте, где предполагалось построить Храм Христа Спасителя, были разобраны, монастырь переведен в Красное село (ныне Сокольники).

22 (10 по старому стилю) сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового храма.

В плане храм имел форму равноконечного креста. Основой его стиля был выбран византийский. Высота храма от основания до креста составляла 103,5 метра (высота креста — 8,5 метров). Стены, толщина которых достигала 3,2 метра, были выложены из кирпича и частично белого камня. Облицовка была выполнена из итальянского мрамора разных сортов. Четыре мощных столба‑пилона поддерживали центральный барабан. На уровне цокольного этажа здание опоясывал коридор — первый музей войны 1812 года, где на беломраморных досках были увековечены все сражения, отличившиеся части и их командиры, имена погибших и награжденных офицеров. На фасадах были размещены горельефы работы скульпторов Александра Логановского, Николая Рамазанова, Петра Клодта.

Интерьер храма освещали 60 окон. Над живописным оформлением храма в течение 23 лет трудилась большая группа художников, среди которых были известные живописцы Генрих Семирадский, Василий Суриков, Константин Маковский и др.

Храм строился почти 44 года. В 1841 году стены были выровнены с поверхностью цоколя; в 1846 году сведен свод большого купола; три года спустя завершены работы по внешней облицовке и начата установка металлических крыш и глав. Свод большого купола закончен в 1849 году. В 1862 году на крыше установили бронзовую балюстраду, отсутствовавшую в первоначальном проекте. К 1881 году были закончены работы по устройству набережной и площади перед храмом, а также установлены наружные фонари.

25 (13 по старому стилю) декабря 1880 года новому храму было присвоено наименование Кафедрального собора во имя Христа Спасителя, утвержден штат духовенства и причта.

7 июня (26 мая по старому стилю) 1883 года, в праздник Вознесения Господня, состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронования императора Александра III. 24 (12 по старому стилю) июня того же года совершилось освящение придела во имя святителя Николая Чудотворца, а 20 (8 по старому стилю) июля был освящен и второй придел во имя святого князя Александра Невского. С этого времени в храме начались регулярные богослужения. С 1901 года в храме был учрежден собственный хор, считавшийся одним из лучших в Москве.

Весной 1912 года в сквере возле храма был установлен памятник императору Александру III, который был разрушен в 1918 году.

МОСКОВСКИЙ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Решение о строительстве храма «в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели» было принято императором Александром I в 1812 году. Первоначальный проект, предусматривающий возведение храма на Воробьёвых горах (архитектор Александр Лаврентьевич Витберг, заложен в 1817 году) не был осуществлён. Новый проект в русско-византийском стиле (архитектор Константин Андреевич Тон) утверждён в 1832 году императором Николаем I. Храм был вновь заложен в 1839 году на Пречистенской набережной, в древнем урочище Чертолье на месте Алексеевского женского монастыря (здания монастыря были разобраны, а сёстры переведены в Красное село).

Строился храм на средства казны с привлечением народных пожертвований. 26 мая 1883 году храм, ставший самым высоким зданием Москвы и самым большим храмом России (высота 103,5 м, вместимость 10 000 человек), был освящён митрополитом Московским и Коломенским Иоанникием в присутствии императора Александра III. Внутреннее убранство было выполнено знаменитыми русскими художниками Василием Петровичем Верещагиным, Генрихом Ипполитовичем Семирадским, Василием Ивановичем Суриковым, Владимиром Егоровичем Маковским, Фёдором Антоновичем Бруни, Иваном Николаевичем Крамским и другие. Автором идеи скульптурного убранства фасадов был святитель Филарет, митрополит Московский, мраморные барельефы и скульптурный декор исполнены Александром Васильевичем Логановским, Николаем Александровичем Рамазановым, Петром Карловичем Клодтом и другие, бронзовые украшения, подсвечники и паникадила работы архитектора Льва Владимировича Даля.

В галерее, окружавшей здание, находились 177 мраморных досок с именами погибших, раненых и награждённых офицеров, названиями воинских частей, датами главнейших сражений Отечественной войны 1812 года. С храмом Христа Спасителя тесно связано открытие и освящение памятника императору Александру III (автор Александр Михайлович Опекушин), состоявшееся 30 мая 1912 года и приуроченное к 100-летию победы в Отечественной войне 1812 года. При храме активно велась духовно-просветительская деятельность: действовали библиотека и общеобразовательные курсы для рабочих.

15 августа 1917 года в Храме состоялось открытие Поместного Собора Русской Православной Церкви, восстановившего патриаршество. 5 ноября того же года в Храме Христа Спасителя был избран первый после почти двухсотлетнего синодального периода Патриарх Всероссийский, святитель Тихон (Белавин). В 1917–1919 годах ключарём Храма был новомученик священник Александр Хотовицкий.

Решением от 19-20 февраля 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение Храма Христа Спасителя и обратился в Правительство России с просьбой разрешить восстановить его на прежнем месте [1]. В 1991 году на месте алтаря Храма была построена временная часовня во имя иконы Божией Матери «Державная», которая впоследствии была разобрана.

7 января 1995 года состоялась торжественная закладка Храма. На Пасху 1996 года под сводами Храма была совершена первая Пасхальная вечерня. В 2000 году все внутренние и внешние отделочные работы были завершены. Освящение главного престола Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в сослужении собора архиереев состоялось 19 августа 2000 года При Храме расположены зал Церковных Соборов, зал заседаний Священного Синода. В новейший период настоятелем храма является патриарх Московский и всея Руси.

5 ключевых этапов в истории храма Христа Спасителя

Мария Трошенкова

«Вечерняя Москва» предлагает вспомнить самые важные этапы в истории храма Христа Спасителя.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: ХРАМ НА ВОРОБЬЕВЫХ

На территории храма Христа Спасителя на площади 16,5 тысяч квадратных метров появятся новые цветники, цветочное оформление и автоматическая поливочно-водопроводная система. / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

ЭТАП ВТОРОЙ: ХРАМ ВО СЛАВУ РУССКОГО ВОИНСТВА

На территории храма Христа Спасителя на площади 16,5 тысяч квадратных метров появятся новые цветники, цветочное оформление и автоматическая поливочно-водопроводная система. / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В 1880 году было утверждено официальное наименование нового Храма — Кафедральный во имя Христа Спасителя собор. В 1880 году было утверждено официальное наименование нового Храма — Кафедральный во имя Христа Спасителя собор. 26 мая 1883 года храм был торжественно освящен.

ЭТАП ТРЕТИЙ: ДВОРЕЦ СОВЕТОВ

13 июля 1931 года вошло в историю искусств как черный день, ведь именно тогда на заседании ЦИК СССР под председательством Калинина было принято решение о сносе храма Христа Спасителя и возведении на этом месте Дворца Советов.

Амбициозный проект Дворца Советов был запущен в 1937 году. Колоссальное здание должно было взмывать ввысь на 420 метров, венчать его должна была фигура Владимира Ленина, привычным всем жестом указующего на город. Кстати, говорят, что из-за невозможности решить, в какую же сторону будет простирать свою длань Ильич, было решено поставить фигуру вождя на вращающуюся платформу. А из-за того, что здание было значительно выше всех строений в Москве и могло представлять потенциальную опасность для воздушных судов, на голове Ленина были запланированы специальные предупредительные фонари.

Так или иначе, но Дворцу Советов не суждено было появиться в столице. К 1939 году закончилась кладка фундамента высотной части, главного входа и семиэтажной стороны, обращенной к Волхонке высотой до семи этажей. Крест на строительстве поставила Великая Отечественная война. В сентябре — октябре 1941 года металлические каркасы были использованы для изготовления противотанковых ежей, затем было разобрана и уже возведенная часть здания. В 1942 году стальные конструкции Дворца Советов были направлены на Донбасс для строительства мостов на железной дороге, чтобы обеспечивать поставку угля в центральные регионы СССР. Когда война окончилась, от строительства Дворца Советов было решено отказаться.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: БАССЕЙН «МОСКВА»

Огромный колтован в сердце Москвы, оставшийся на месте бывшего храма и не состоявшегося Дворца Советов, пустовал восемь лет. В 1958 году здесь началось строительство самого большого в мире открытого зимнего плавательного бассейна. Проектировал это сооружение архитектор Дмитрий Чечулин.

ЭТАП ПЯТЫЙ: ХРАМ ВОЗВРАЩЕННЫЙ

Проект К.А. Тона

19 февраля 1830 года министр императорского двора сообщил московскому генерал-губернатору: «Его Императорское Величество приказал, чтобы князь Голицын собрал всех архитекторов и спросил, согласны ли они строить храм на Воробьевых горах, если нет, тогда уже избрать места и составить конкурс из русских архитекторов и заграничных».(2) Все приглашенные к участию во втором конкурсе московские и петербургские архитекторы согласились с возможностью возвести храм на поверхности Воробьевых гор. Но при этом многие московские зодчие отказались от участия в составлении проекта храма на Воробьевых горах, предложив свои варианты размещения храма Христа Спасителя. Петербуржец Тон, человек исключительно чуткий к новым веяниям, примкнул к исканиям московских зодчих.

Работая над проектом храма, Тон представил Николаю I на выбор три варианта размещения храма Христа Спасителя: за Воспитательным домом, где церковь Никиты Мученика на Кресте над Москвой-рекой (вариант, родственный предложенному Бове), на Тверской улице на месте Страстного монастыря (сегодня Пушкинская площадь; разновидность варианта, предложенного Шестаковым) и у Большого Каменного моста недалеко от Кремля, между Москвой-рекой и Волхонкой, на месте Алексеевского женского монастыря. Император выбрал последнее.

Утвердив ныне проект сооружаемого храма и приступив к исполнению всегда священной для Нас воли почивающего Государя и Брата нашего, Нам приятно поручить вам возвестить любезно верным жителям первопрестольной столицы Нашей, что обет, произнесенный Им в незабвенный день спасения России, будет при помощи Божией совершен».(3)

Новый собор, как и храм Витберга, был обращен к Москве-реке и стоял на излучине высокого берега. На этом подобие места на Воробьевых горах и места около Кремля заканчивается. Различий гораздо больше. Сооруженный около Кремля храм вошел в исторически сложившуюся систему вертикалей московских храмов и панораму ее парадного, обращенного к Москве-реке ансамбля. Наряду с Кремлем и собором Василия Блаженного храм Христа Спасителя становился одной из доминант городского центра. К его мощному объему тяготеет окружающая застройка. Чтобы дать представление о размерах строящегося Храма Христа Спасителя, современник замечает: «Колокольня Ивана Великого в Москве служит для многих мерилом особенной высоты зданий. Она могла бы вполне поместиться во внутренность вновь воздвигаемого храма». Огромный храм высотой около 100 м был поставлен достаточно далеко от Кремля, чтобы не выглядеть его придатком и не утратить самостоятельности, но настолько близко, чтобы восприниматься с разных точек зрения в прямой связи с ним.

Принимая во внимание, что символика храма Христа Спасителя в целом была ориентирована на выявление связи с соборами Московского Кремля, большим достоинством окончательно выбранного места стал великолепный, открывающийся от храма Христа Спасителя вид на Кремль с соборами, башнями и колокольней Ивана Великого.

Наметившиеся в обществе того времени явные тенденции к поиску национальных форм в литературе, искусстве и общественной жизни пробудили интерес к древностям, к памятникам старины. В них увидели образцы для подражания. Храм Христа Спасителя стал первым церковным сооружением столь большой идейной значимости и грандиозного масштаба, где автор попытался суммировать национальные строительные традиции России, отличные от классицизма. Облик собора говорил о том, что русское зодчество было основано на византийской традиции, о том, как она была преобразована в течение эпохи средневековья владимирскими и московскими мастерами. В то же время он сохранил строгость и симметрию, рожденную «ученым» академическим классицизмом.

Нижний коридор (галерея) предназначался для описания сражений Отечественной войны 1812 (сражение такое-то, год, месяц и число, командующий войсками такой-то, участвовавшие войска и орудия, имена убитых и раненых в этом сражении офицеров и общее число выбывших из строя нижних чинов). Здесь кроется одно из принципиальных отличий от проекта Витберга, который предполагал увековечить память всех погибших воинов.

Основные особенности архитектурного облика храма определились уже в 1832 году. Однако в ходе длительного строительства процесс проектирования не прекращался вплоть до его завершения. В проект непрерывно вносились изменения, которые сводятся, по большей степени, к увеличению сходства с наиболее известными московскими историческими памятниками. Первым в 1840-е годы появляется опоясывающий фасады на уровне окон аркатурный пояс (арочки, опирающиеся на колонны). Аркатурный пояс воспроизводил характерную, легко узнаваемую особенность фасадов Успенского собора Московского Кремля, который, в свою очередь, позаимствовал этот элемент в храмах древнего Владимира. В то же время главам боковых колоколенок придается ребристая форма, отчасти напоминающая главы малых столпов собора Василия Блаженного.

В 1851 году Тон вносит в проект еще ряд принципиальных изменений: окна барабана главного купола окружаются аркадой (аналогичной той, что на фасадах), а главному куполу придается такая же ребристая форма, что и малым куполам (ранее на главном куполе предполагалось исполнить звезды). Особенно важным дополнением стало украшение раковинами кокошников центральной главы. Этот элемент в соединении с другими уподоблял храм Христа Спасителя группе главных храмов Соборной площади Кремля, символически уравнивая новый собор с историческими предшественниками, подчеркивая его важность как национального памятника, связь новой истории России с древней, укорененность ее в прошлое и верность традициям. Таким образом, в храме Христа Спасителя все символично и направлено на выражение идеи народности, все подчинено тому, чтобы сделать памятник Отечественной войны 1812 года памятником русской национальной истории и главным храмом России.

Основным содержательным и композиционным элементом интерьера храма становится подкупольное пространство, главенство которого было выражено не только центральным положением, но и высотой, которая больше чем в два раза превосходила высоту примыкающих к подкупольному пространству ветвей креста. Нижняя, восьмигранная в плане подкупольная часть (восьмигранная форма возникла благодаря срезанным углам четырех гиганстких столбов, в основании которых были устроены ниши) с помощью парусов естественно «перетекала» в круглые формы барабана и купола. В процессе работы оформление интерьеров храма Христа Спасителя претерпело еще большие изменения, чем оформление фасадов. Переработка их проектов идет в том же направлении, что и переработка внешнего облика здания: с усилением черт национальной художественной традиции. Первоначально проектом предусматривалась только скульптурная отделка, выполненная в стиле классицизма. В процессе переработки стены храма внутри украсили сюжетные и орнаментальные росписи.

Проект К.А. Тона возрождает древнюю, средневековую отечественную художественную традицию. Тон стал родоначальником новой эпохи в русском искусстве, автором первого программного сооружения нового направления. По влиянию, оказанному на ход развития отечественной архитектуры, с Тоном не может соперничать ни один из его современников. После создания храма Христа Спасителя по всей России получает распространение строительство церквей в русском стиле.

Краткая биографическая справка:

За границей Тон пробыл почти десять лет. Жил он, как и другие академические пенсионеры, преимущественно в Италии, занимаясь там изучением памятников искусства античности и Возрождения. Исследования античных развалин, предпринятые Тоном, позволили ему разработать проекты реставрации святилища Фортуны в Пренесте и комплекса императорских дворцов на Палатине в Риме. Создание подобных «реставраций» считалось обязательным разделом программы занятий академических пенсионеров в Италии: оно должно было способствовать лучшему усвоению законов классической композиции, которые молодым архитекторам предстояло затем использовать в проектной практике. В декабре 1828 года Константин Тон возвратился в Петербург, где вскоре начал работу над проектом храма Христа Спасителя.

Трижды рожденный: правда о храме Христа Спасителя

Он был задуман в 1812 году в благодарность за изгнание врага с земли русской и в память о погибших в той войне, однако судьба его оказалась весьма сложной и запутанной, под стать судьбе России тех лет. Идея храма принадлежит Александру I, строить его начал Николай I, а открывали собор уже при Александре III. В ХХ веке его успели разрушить и построить вновь. «Известия» — о драматической истории храма Христа Спасителя, заложенного ровно 180 лет назад — 22 (10-го по старому стилю) сентября 1839 года.

По обету всему свету

История храма началась в декабре 1812 года, когда пришла весть о том, что последние солдаты наполеоновской армии покинули пределы России. Высочайший манифест о победе увидел свет 25 декабря и именно в нем император Александр I впервые объявил о решении построить храм в Москве:

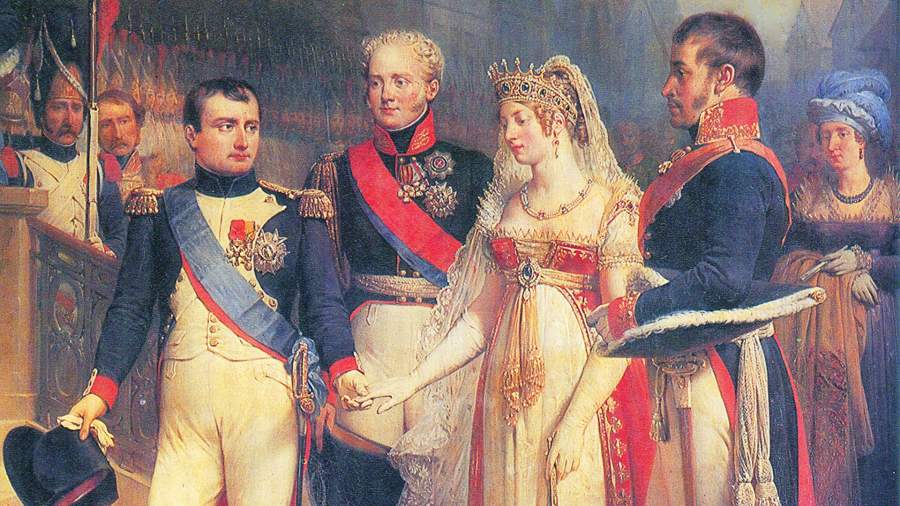

Наполеон I, Александр I, Луиза Прусская и Фридрих Вильгельм III. Картина Николя Госса «Тильзитское свидание»

«В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нём пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков».

Объявили конкурс. Свои работы представили самые известные зодчие того времени: А.Н. Воронихин, В.П. Стасов, А.Д. Захаров, А.И. Мельников, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, Д. Кваренги. Но победил проект безвестного Карла Витберга — даже не архитектора, а художника, шведа по происхождению, хоть и родившегося в Санкт-Петербурге.

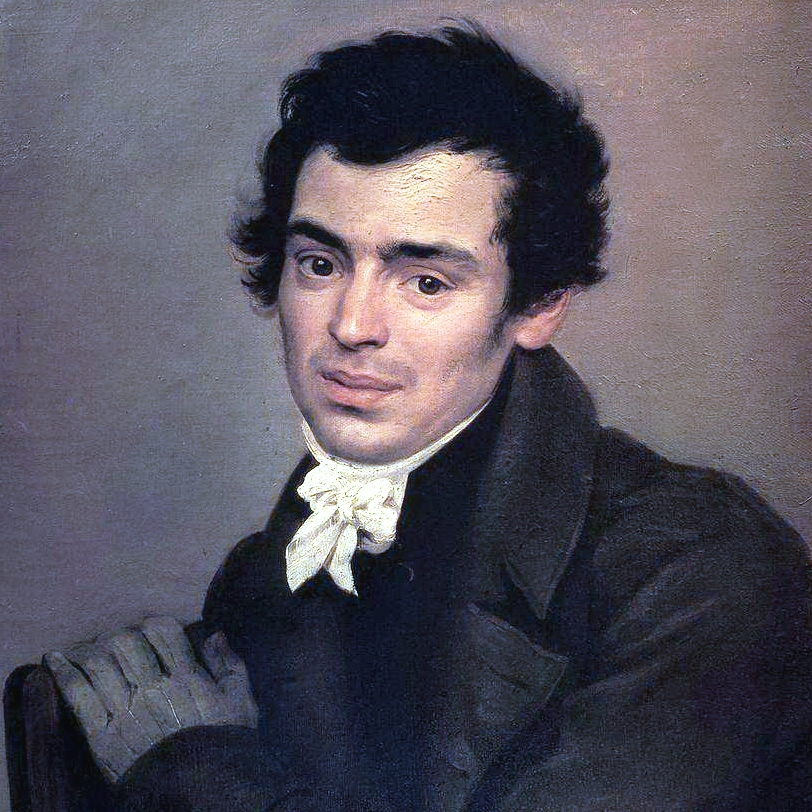

Александр (Карл) Витберг

Причины своего выбора император Александр объяснил в личном письме к 28-летнему зодчему:

«Вы отгадали мое желание, удовлетворили мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не одной кучей камней, как обыкновенное здание, но был одушевлен какой-либо религиозной идеею; но я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтобы кто-либо был одушевлен ею, и потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до двадцати проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили говорить камни».

Александр предложил строить храм не в городской черте, где не было достаточно места для грандиозного сооружения, а на месте Воробьевского дворца — загородной императорской резиденции, погибшей в московском пожаре 1812 года. Поскольку это максимальная точка высокого берега реки, храм прекрасно смотрелся бы из города, а из него открывался бы великолепный вид на Москву. Выбор места имел и символический подтекст: оно расположено как раз между Смоленской и Калужской дорогами, по которым армия Наполеона входила и отступала из Москвы.

Проект храма Христа Спасителя Карла Витберга

Строительный коллапс

Война подточила финансы государства — казна была почти пуста. Объявили всенародную подписку, надеясь на помощь разных слоев общества. Однако сбор пожертвований шел вовсе не так активно, как ожидалось, и лишь через несколько лет была собрана сумма, позволявшая начать работу, да и та в основном была внесена императором. В пятилетие начала отступления французов из Москвы, 12 октября 1817 года, состоялась торжественная закладка храма. Присутствовал император с семьей, двор, герои недавних сражений, иностранные гости. На мероприятие собралось около 400 тыс. москвичей — добрая половина города. «Протоиереев было более 30, священников около 300, а диаконов около 200. два хора певчих — придворные и синодальные. в лучших и богатейших облачениях». Витбергу по такому случаю был пожалован чин коллежского асессора и Владимирский крест, он получил звание академика архитектуры, потомственное дворянство и фамильный герб. Зодчий принял православие, причем крестным отцом его стал сам Александр I. В честь своего покровителя Карл Магнус был наречен Александром, и именно под этим именем он вошел в историю русской архитектуры.

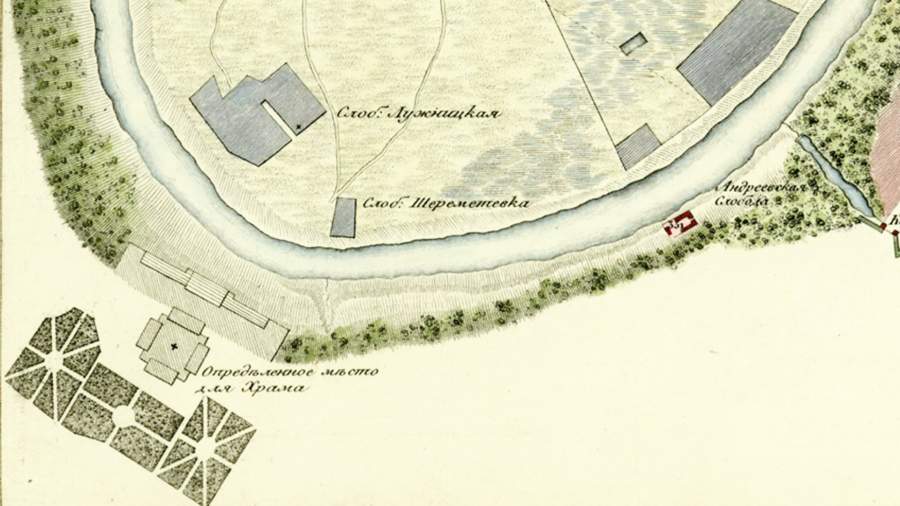

Фрагмент «Плана столичного города Москвы», выполненного в 1819 году офицерами Военно-топографического депо, с указанием места предполагаемой постройки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах

Как и предсказывали некоторые специалисты (например, полковник Николай Иванович Яниш), строители столкнулись с огромными сложностями. Дело в том, что глинистые и песчаные почвы под нагрузкой «плыли» вниз по склону, из-за чего пришлось вести масштабные и очень дорогостоящие инженерные и земляные работы. На них ушли практически все имевшиеся средства, но видимого результата не было — за семь лет не удалось закончить даже «нулевой цикл». Император продолжал верить в своего крестника и поддерживал его, но в 1825 году Александра I не стало.

Взошедший на престол Николай Павлович создал комиссию — «Искусственный Комитет» под председательством инженер-генерала К.И. Оппермана. Вошедшие в нее известные инженеры и архитекторы после серьезных исследований вынесли вердикт — строить на краю Воробьевых гор нельзя, почвы и дальше будут «плыть» по склону. 11 мая 1827 года сенат издает указ: «Комиссию о сооружении в Москве храма во имя Христа Спасителя закрыть, а дела ее, чиновников, строения, заготовленные материалы и все казенное ведомства ее имущество — передать в ведение московского военного генерал-губернатора и действительного тайного советника князя Юсупова». При передаче дел выявилась огромная недостача — исчез почти миллион рублей. Началось следствие, тянувшееся семь лет. Личной корысти Витберга выявлено не было, тем не менее зодчего обвинили в недогляде за вороватыми подрядчиками и сослали в Вятку. Имущество его конфисковали. Остаток жизни императорский крестник провел в бедности и безвестности, перебиваясь случайными заработками.

Исполнение обещаний

Не выполнить обет старшего брата Николай не мог, да и для него самого война 1812 года была значимым событием. Он рвался на фронт, но император запретил великим князьям участвовать в боях. Это занозой сидело в душе Николая, окруженного при дворе ветеранами и героями войны, многие из которых были его ровесниками.

Снова объявили конкурс, снова в нем участвовали лучшие творческие силы страны. Императору ни один из проектов не понравился. И тогда в 1831 году он лично назначил главным архитектором Константина Андреевича Тона. Причины этого решения до конца не ясны, поскольку на счету зодчего была одна построенная церковь и несколько не слишком значительных работ. Тону было чуть за тридцать, и большую часть взрослой жизни он провел в Италии, куда был командирован после отличного окончания Академии художеств. На Апеннинах он добился определенного успеха — за проекты реставрации храма Фортуны в Пренесте и комплекса императорских дворцов на Палатинском холме в Риме Тон даже получил звание академика. На родине это оценили, и Тон в 1828 году был лично приглашен императором на работу в Кабинете Его Величества. Вскоре молодой архитектор получил заказ на строительство церкви Екатерины Великомученицы в Екатерингофе, которую выполнил в национальном стиле с отсылками к византийским и древнерусским традициям. Николаю церковь понравилась. А еще Тон поразил монарха бережливостью к государственным деньгам: он не просто не просил увеличить смету (что было нормой), а даже умудрился сэкономить часть выделенных средств. Не терпевший казнокрадов государь это оценил.

Важен и идеологический аспект, ведь сооружение храма в честь победы имело символический и политический смысл. Подавляющее большинство представленных на конкурс работ были выполнены в манере европейского классицизма. Но Николай западного влияния не любил и отчасти побаивался. А предложенный Тоном проект в византийско-русском стиле гораздо лучше вписывался в миропонимание государя — до провозглашения графом Уваровым знаменитой триады «православие, самодержавие и народность» оставался какой-то год. Николай решил не объявлять подписку, а строить собор на средства казны. Посему и право выбора проекта и архитектора счел возможным оставить за собой.

К 1832 году проект Тона был утвержден, но удобных и свободных территорий в уже восстановленной Москве не осталось, нужно было чем-то жертвовать. Опираясь на конкурсные предложения московских зодчих, Тон представил Николаю на выбор три варианта: за Воспитательным домом, где церковь Никиты Мученика на Кресте над Москвой-рекой (Швивая горка), на Тверской улице на месте Страстного монастыря (нынешняя Пушкинская площадь) и на месте Алексеевского женского монастыря в Чертолье, между Большим Каменным мостом и Пречистенскими воротами. Император выбрал последнее. И решение монарха вновь оказалось опрометчивым.

«Сему месту быть пусту»

История Алексеевского монастыря уходит в XIV век, когда московский митрополит Алексей Федорович Бяконт (воспитатель Дмитрия Донского и фактический правитель при малолетнем князе) решил основать первую в городе женскую обитель. Размещался монастырь за ручьем Черторыем ближе к Крымскому броду и был освящен в честь зачатия святой Анны, почему именовался Зачатьевским. Первыми же обитательницами его стали родные сестры митрополита Алексия, принявшие в монашестве имена Иулиании и Евпраксии. Монастырь стоял двести лет. В XVI веке он не раз подвергался разграблению крымчаков и ногайцев. После очередного разгрома и пожара на старом месте его решили не восстанавливать, а перенести под защиту крепостной стены Белого города. Так он и оказался на Волхонке, возле Пречистенских ворот. При строительстве новых зданий возвели храмы и в честь Алексия, человека божьего, и в честь зачатия святой Анны. Но в народе новый монастырь теперь именовали Алексеевским. В 30-е годы XVII века мастера Антип Константинов и Трефил Шарутин по царскому указу и в благодарность за рождение долгожданного наследника (будущего царя Алексея Михайловича) построили в обители небольшой, но изящный двухшатровый храм, считавшийся одной из самых красивых церквей столицы. Вскоре строительство храмов такого типа было запрещено патриархом Никоном как не соответствующее канону, и собор Алексеевского монастыря стал совершенно уникальным.

Картина Карла Рабуса «Алексеевский монастырь»

Но, несмотря на 400-летнюю историю, монастырь решили снести, а сестрам приказали переселяться в район Красного села (район нынешнего метро «Красносельская»). Существует легенда, что, когда монахини отстояли последнюю службу, настоятельница обители игуменья Клавдия повелела приковать себя цепями к росшему посреди монастырского двора старому дубу. Выдворять ее пришлось силой, и в разгар этой безобразной сцены игуменья изрекла проклятие: «Сему месту быть пусту!».

Внутренняя красота

В 1837 году начались работы по демонтажу монастырских построек, после чего следовали земляные работы по сооружению котлована. 27 июля 1838 года началось сооружение фундамента. По деревянным наклонным плоскостям глыбы бутового камня самокатом спускались на положенное место, после чего пространство между ними заливалось специальным раствором. На эти работы и «выстаивание» фундамента ушел еще год. Лишь 10/22 сентября 1839 года состоялась вторая торжественная закладка храма — хотя и не столь пышная, как первая. На закладном камне, привезенном с Воробьевых гор, была сделана табличка со следующими словами:

«В лето 1839, сентября 10 дня, повелением Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого Государя Императора Николая Павловича приступлено к исполнению священного обета, данного в Бозе почивающим Императором Александром I, и собственноручною Августейшею рукою Императора Николая Павловича, за невозможностью воздвигнуть Храм Христа Спасителя, по первому предположению, на Воробьевых горах, положен камень основания на сем месте для сооружения оного Храма».