храм покрова на рву почему на рву

Храм Василия Блаженного — история и загадки

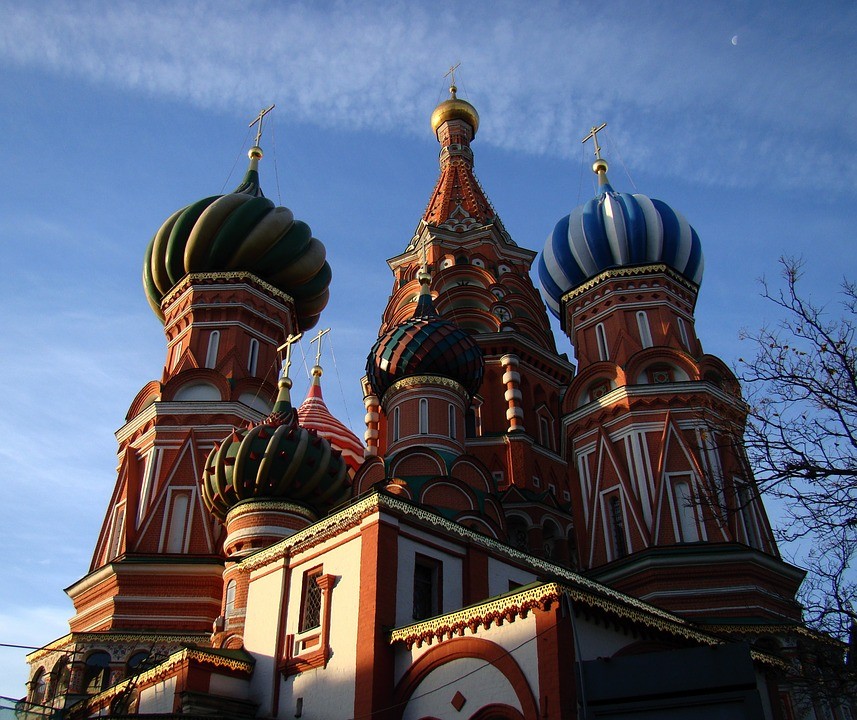

Храм Василия Блаженного — самая красивая и загадочная церковь во всей России. Считается, что зодчих, создавших ее лишили зрения, постройку не позволил снести сам Сталин, а во время войны храм прятали от обстрелов. Верхний ярус собора напоминает лабиринт, а основание — восьмиконечную звезду. Мы собрали все самое важное о храме, по которому иностранцы безошибочно опознают Россию.

Храм Василия Блаженного — настоящее название

Поводом для строительства собора послужило покорение Казанского ханства. Царь Иван Грозный, молясь перед началом военного похода, дал обет Богу построить храм, который прежде не видела Русь, в случае своей победы. Царь был суровым и беспощадным, но оставался глубоко верующим человеком.

Храм Василия Блаженного — история

Чтобы сохранить прекрасную постройку в единственном экземпляре царь Иван Грозный приказал ослепить зодчих Постника и Барму, — так гласит легенда. Их имена стали известны лишь в конце XIX в. Считается, что царь наблюдал за строительством храма с башни на кремлевской стене. Когда строительство подошло к концу, он призвал к себе зодчих, чтобы спросить, смогут ли они повторить такое здание? Зодчие ответили утвердительно царю. Тогда он приказал лишить их зрения. У ученых есть и сомнения на этот счет: в XVI веке выдающиеся зодчие очень ценились. Так для построек Кремля приглашали итальянских мастеров. Вполне возможно, что, зная суровый нрав русского царя, слухи распространили иностранцы.

В XVIII-XIX в.в. в храме Василия Блаженного регулярно совершались богослужения. Как правило, их совершали в пристройке — храме, построенном в честь святого Василия Блаженного, потому что остальные храмы были холодными. Именно поэтому в народе прижилось название — храм Василия Блаженного.

Богослужения в храме продолжались вплоть до начала XX в. Последним настоятелем стал отец Иоанн Восторгов, ныне причисленный к лику святых в сонме новомучеников и исповедников. Его расстреляли за миссионерскую деятельность. Он пользовался особой любовью и уважением у москвичей.

«По просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горячая молитва… А затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле протоирей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», – заключил он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнул отца Иоанна в могилу».

Во время Великой Отечественной войны музей не прекращал своей работы, хотя и был закрыт для посетителей. Храм Василия Блаженного тщательно замаскировали, чтобы спасти от бомбежек. Существует легенда о том, что после войны Сталину предлагали убрать собор под предлогом помехе для проведения парада. Считается, что Каганович показывал Сталину макет площади, и при нем убрал макет храма, предлагая его снести. Сталин резко прервал его: «Лазарь, поставь на место!». Неприкосновенность собора с тех пор ни у кого не вызывала вопросов.

Храм Василия Блаженного — архитектура

Собор строился 6 лет с 1555 по 1561 год. Его изначальный образ был изменен пристройками, но задумка храма Василия Блаженного кажется необычной даже по нынешним временам. Он выглядит как свод из восьми церквей, который окружает самую высокую — девятую. Подобного храма до сих пор не существует в России. У каждого храма есть свой вход и освещение, тем не менее собор является единым зданием.

Без пристроенных крылец храм Василия Блаженного казался стремящимся вверх. Мастера использовали все возможные на тот момент архитектурные украшения. Все купола собора похожи, но выполнены по-разному. Тем не менее здание выглядит очень гармонично. В этом одна из уникальных особенностей собора. Идея частных отличий при общем подобии главенствует и во внутреннем оформлении собора. В архитектуре собора очень много сакральных символов: круг — символ вечности, треугольник — символ триединства Бога, квадрат напоминает о равенстве, справедливости, а точка — начало жизни. В архитектуре собора заключен огромный духовный смысл.

Толщина стен основания храма Василия Блаженного достигает трех метров. Именно такая толщина позволяет надежно держать целых девять зданий. Если посмотреть на основание церкви, видно, что 8 маленьких храмов образуют собой восьмиконечную звезду — символ Богородицы. В ансамбле малых церквей есть церкви побольше. Они строго ориентированы на стороны света и образуют симметрию. Главный храм, с огромным куполом и шатром, являет собой Покров Богородицы, Ее заступничество.

Первые изменения собора Покрова Богородицы, что на Рву произошли почти сразу после постройки и были связаны с именем известного Московского святого — Василия Блаженного. До появления на этом месте каменного собора стояла деревянная Троицкая Церковь, куда святой Василий часто приходил молиться. В 1558 году к Покровскому собору пристроили нижнюю церковь над захоронением московского чудотворца — Василия Блаженного. Чтобы пристроить этот храм, строители разобрали часть первоначального собора.

В XVII веке к храму Василия Блаженного пристроили два нарядных крыльца со сдвоенными шатрами, возвели кровлю над внешней галереей.

Храм Василия Блаженного — задумка

Такой выбор зодчих связан с тем, что по задумке Храм Василия Блаженного должен был символизировать собой рай, град Господень. Идея принадлежала митрополиту Макарию, зодчие постарались воплотить ее в жизнь. Эпохи менялись, вместе с ними менялось представление людей о том, как должен выглядеть рай, поэтому и собор претерпевал изменения. Неизменной оставалась основная задумка: храм Василия Блаженного — прообраз рая небесного, расцветшего сада. В его оформлении виноградные листья, прекрасные цветы, растения, которые не растут на земле…

Храм Василия Блаженного — наши дни

В Храме Василия Блаженного сейчас можно увидеть росписи разных веков: соседствуют XVII и XIX век. Это — удивительный памятник архитектуры. Например, там есть загадочные изображения тюльпанов. Откуда о них знали в средневековой Москве? Или фреска с морской водорослью. Где еще могли увидеть ее местные жители? Эта фреска не повторяется ни в одном элементе собора.

Путешествуя по второму ярусу храма, посетители настолько ярко переживают смену пространств, росписей и архитектурных особенностей собора, что кажется, будто человек попал в прекрасный лабиринт. Это — одна из удивительных особенностей храма Василия Блаженного.

Читайте также:

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Храм Василия Блаженного на протяжении пяти веков — один из главных символов Москвы и России в целом. Однако вокруг него по-прежнему ходит много легенд…

Архитекторы Барма и Постник, которых ослепил Иван Грозный

Считается, что строителями собора были русские зодчие Барма и Постник, а потом их лишил зрения Иван Грозный. На самом деле имя архитектора до сих пор неизвестно.

В летописях и документах, современных строительству храма, нет упоминаний о Барме и Постнике. Их имена значатся лишь в более поздних источниках XVI-XVII веков: «Житии митрополита Ионы», «Пискаревском летописце» и «Сказании о великорецкой иконе чудотворца Николы».

Собор Покрова Божией Матери (собор «что на рву» или Храм Василия Блаженного).

Относительно того, кто является архитектором собора, существует несколько точек зрения. Советский историк Николай Калинин писал, что строителем собора был один человек – Постник Яковлев по прозвищу Барма. Представитель современной школы Александр Мельник, развивая идею историка и искусствоведа Николая Брунова, утверждает, что зодчий был западноевропейского происхождения.

В начале XVII века появилась легенда об ослеплении архитекторов храма Василия Блаженного Иваном Грозным, чтобы они не смогли повторить свой шедевр. Но документального подтверждения эта история не имеет.

Строительство собора завершено в 1560 году

До середины XX века было принято думать, что храм был построен в 1560 году: это число фигурировало во всех официальных документах, монографиях и научных трудах.

Но во время реставрации 1957 года под несколькими слоями масляной росписи в шатре центральной церкви храма нашли храмозданную надпись. Спустя 4 года, когда ее раскрыли полностью, выяснилась точная дата освящения собора – 12 июля 1561 года по новому стилю.

Храм Василия Блаженного – официальное название собора

С конца XVII века за собором закрепилось название Храма Василия Блаженного. Между тем, он освящен Собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, и по-прежнему называется так в официальных источниках.

Собор был возведен по случаю победы в Казанском походе и изначально являлся в большей степени мемориальным: не отапливался, службы зимой не проводились.

В 1588 году, после обретения мощей Василия Блаженного, появился придел, названный его именем. Эта церковь, единственная из всего храма, была открыта для прихожан и паломников круглый год, даже в ночные часы. Таким образом название церкви Василия Блаженного стало «народным» именем всего собора.

Средства на строительство храма собирал Василий Блаженный

По одной из легенд, устоявшихся в фольклоре, деньги на возведение храма собирал Василий Блаженный. Якобы он приносил монеты на Красную площадь, бросал через правое плечо, и никто не трогал их, пока юродивый перед смертью не передал всю сумму Ивану Грозному.

Но этот миф не находит отражения ни в одной из редакций жития святого. Более того, согласно тексту сокращенного жития, святой умер 2 августа 1552 года: за 2 месяца до окончания Казанского похода – события, к которому приурочено строительство храма. А сам собор был заложен лишь спустя три года, в 1555 году.

Все церкви Храма Василия Блаженного посвящены Казанскому походу

Не все церкви собора имеют связь с этим событием. Походу посвящены меньше половины, 4 из 9 церквей. Церковь Святой Троицы, например, построена на месте древней Троицкой церкви, поэтому и названа так.

Сень над могилой Василия Блаженного.

Придел Василия Блаженного, как уже было сказано, освящен именем юродивого, захороненного в этом месте. В честь соответствующего праздника построена церковь Входа Господня в Иерусалим.

Варлаам Хутынский, именем которого названа юго-западная церковь, являлся покровителем царского рода. А церковь Николы Великорецкого посвящена образу Николая Чудотворца.

Библиотека Ивана Грозного в подвалах Покровского собора

Существует легенда о том, что в мрачных подвалах Покровского собора находится библиотека Ивана Грозного. Проблема только в том, что подвалов здесь нет и быть не может: храм возводился на искусственном насыпном холме, единственно возможным был неглубокий ленточный фундамент. Он едва ли достигает 2 метров при 61-метровой высоте здания. Опора конструкции сосредоточена в подклете.

Визуальную функцию подвала выполняет пространство между первым ярусом упраздненной церкви Феодосии девы и соборной ризницей XVII века. Реставраторы специально не трогали его, чтобы можно было видеть своды Феодосии Девы и аутентичную стену прилегающей церкви Василия Блаженного.

Попытки уничтожения храма и противостояние им

Документальных подтверждений этой истории нет, равно также, как и знаменитому инциденту с Кагановичем. Якобы когда он представлял Сталину проект реконструкции Красной площади и снял с макета фигурку собора, вождь скомандовал: «Лазарь, поставь на место!».

Нет официальных свидетельств и тому, что архитектор и реставратор Петр Барановский активно выступал за защиту от уничтожения. В 1936 году власти постановили, что храм мешает автомобильному движению, и предложили Барановскому заняться обмерами для сноса. Тогда, со слов его дочери, реставратор отправил в Кремль телеграмму: заявил, что вместе с собором взорвет себя сам.

Во время ареста архитектора якобы шантажировали тем, что собор уже взорвали. Согласно легенде, освободившись досрочно, Барановский первым делом поехал на Красную площадь лично убедиться в том, что храм Василия Блаженного стоит на месте.

Храм Покрова Богородицы на рву (церковь Василия Блаженого)

Храм Покрова Богородицы на рву — учебная статья для гидов-переводчиков без иллюстраций. На сайте есть цикл других статей о церкви Василия Блаженного с множеством иллюстраций. Вот их перечень.

Вокруг Покровского собора

Церковь Василия Блаженного

Подцерковье Покровского собора

Нижние сени Покровского собора

Икона св. Максима Блаженного

Интерьеры церквей Покровского собора

О церкви Покрова Богородицы

Вряд ли в Москве найдётся другое такое здание, которое известно во всём мире и о котором ходит больше легенд, от более или менее правдоподобных до самых невероятных. Надо признать, что весь вид здания заслуживает того, что бы о нём говорили, любовались, спорили и восхищались на протяжении вот уже около 450 лет.

Последние годы истории храма он является музеем, доступным для осмотра, весьма популярным в Москве. Для посетителей музея и предлагается данное пособие.

Покровский собор, наверное, не привлекал к себе столько внимания, будь он расположен где-нибудь в другом месте. Ведь немало в Москве и других соборов, которые по красоте не уступают храму Василия Блаженого, есть и те, которые даже превосходят его в величественности и пропорциональности, например, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Почему храм Покрова Богородицы на рву построен на Красной площади

Множество существует версий, почему же всё-таки в середине XVI века постройке этого храма отвели место на Красной площади, включая версию о том, что в самом Кремле было недостаточно места для возведения такого сооружения. Популярным является также предположение, что таким образом, в архитектурной форме была выражена идея формирования многонационального государства. Наиболее любопытной является версия специалистов в области городской застройки, что в XVI веке собор находился как раз в геометрическом центре столицы.

Другие аспекты истории Покровского собора вызывают меньшее количество разногласий. Известно, что строили его на протяжении 5 лет с 1555 по 1561 год. К концу XIX века были названы и имена зодчих, которые трудились над постройкой – Постник и Барма.

Уникальность ансамбля том, что на одном фундаменте возведены сразу девять церквей с различным посвящением.

Посвящение церквей комплекса храма Покрова Богородицы на рву

Центральная посвящена празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Четыре большие церкви имеют следующее посвящение:

Четыре малые церкви посвящены следующим событиям:

То или иное посвящение каждой из девяти церквей может объясняться тем фактом, что до середины XVI века на линии «у рва», который проходил вдоль Кремлёвской стены, существовало множество различных церквей от Спасских до Никольских ворот. Вполне возможно, что алтари некоторых из этих предшествующих Покровскому собору церквей и были использованы во вновь отстроенном храме.

С другой стороны, посвящение церквей Покровского собора может объясняться ознаменованием защиты и покровительства сил небесных в борьбе православного государя с врагами. Здесь просматривается прямая зависимость между посвящением церквей и событиями Казанской кампании.

Хотя такая зависимость прослеживается в посвящении, только в четырёх из 9 церквей: 30 августа, в день Святых Патриархов Александра Иоанна и Павла и преподобного Александра Свирского произошла битва с войском хана Епанчи, 2 октября, в день празднования дня святых Киприана и Иустинианы была взята Казань, месяц спустя, 30 сентября, в день святого Митрополита Армянского Григория была взорвана башня Арск и одержана победа на Арском поле.

Архитектура храма Покрова Богородицы

Помещение перед входом в церковь Василия Блаженого.

Рассмотреть архитектуру храма лучше всего на её модели, которая установлена в нижней части храма. Модель выполнена из папье-маше в самом начале XX века, в 1902 году и представляет собой вид собора на то время. Рядом помещён человечек, для контраста, что бы представлять, насколько мал человек по сравнению с храмом.

Какой бы сложной ни казалась конструкция храма, на самом деле она очень логична.

В центре композиции находится главная шатровая Покровская церковь, вокруг которой помещены восемь других столпообразных с купольным завершением церквей. В плане собор образует восьмиконечную звезду. Большие церкви расположены по углам ромба. Ромб, вписанный в квадрат, таково строение храма.

Восьмиконечная звезда в христианской символике несёт глубокий смысл:

-она символизирует всю христианскую церковь, которая является путеводной звездой в жизни человека к Небесному Иерусалиму;

Другой аспект рассмотрения архитектурных особенностей храма в целом может сводиться к простому рассмотрению его архитектурных форм. Все элементы комплекса, включая и центральный, собственно Покровский собор, и большие и малые церкви соответствуют разным типам церковной архитектуры. Но их взаимодействие основано на нескольких композиционных элементах. Это сочетание восьмерика на четверике, или двух восьмериков, различного диаметра.

Центральная часть – это два восьмерика на четверике, венчает конструкцию шатёр. Два восьмерика, увенчанные куполом – так можно описать архитектуру больших церквей. Малые церкви — восьмерик на четверике, увенчанный куполом над круглым барабаном. Хотя нижнюю часть малых церквей, их четверики, рассмотреть весьма проблематично, они скрыты за внешним декором – кокошниками.

По всему периметру храм украшен кокошниками, расположены они по разному, разного размера, но выполняют они одну функцию – сглаживают переход от четвериков в в восьмерик.

Собор построен по принципу нарастания высоты – центральный шатёр в два раза выше больших церквей, большие церкви – в два раза больше малых.

Ещё одна особенность храма делает его абсолютно непохожим на другие – это отсутствие симметрии в декоре и размерах больших и малых церквей. Но весь в целом собор оставляет впечатление собранности и сбалансированности. Кто бы ни был разработчиком программы такого собора, его идея – реализация и политического, и религиозного смысла была воплощена в его архитектурных формах безупречно.

Схожесть и различие, объединение и разделение – сочетание этих взаимоисключающих элементов стала главной темой в архитектуре собора и принципиальной идеей его конструкции.

Купола церквей выполнены из медных пластин, которые были выполнены в XIX веке, до этого были железные.

Полы в этом помещении чугунные, положены в XIX веке.

Так же открыт зондаж. При реставрации был найдем водосток XVII века, для того, что бы защищать стены от воды.

Так же в стене виден деревянный палец. Он был найден в соборе и никто не может пояснить его назначение. Может быть, это старый деревянный каркас, и может быть часть лесов.

Церковь святого Василия Блаженного. Храм Покрова Богородицы

Построена церковь была в 1588 году над захоронением Святого по заказу царя Фёдора Иоанновича.

В XIX веке церковь была расписана, современный иконостас, так же как и рака святого Василия Блаженого датируются концом XIX века, подлинная рака святого, украшенная жемчугом и драгоценными камнями пропала в начале XVII века, во время Смуты.

Над ракой святого установлен деревянный резной шатёр, украшенный медальонами с изображением икон.

Есть документальные свидетельства того, что храм был расписан и ранее, но остатков древней росписи обнаружено не было, вероятно, её сбили, когда готовили церковь к реставрации в конце XIX века. То, что изображено сейчас – эпизоды жизни и наиболее известных чудес святого Василия, всего же в житие святого описаны 28 его чудес.

«Чудо на водах»- одно из самых известных чудес св. Василия, мы можем его видеть на стене, тот же эпизод изображён и собственно на раке.

Краткое житие и чудеса св.Василия Блаженного

Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в декабре 1468 года на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых и отдали сына в учение сапожному ремеслу. Во время учения Блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного случая, когда он понял, что ученик его — не обыкновенный человек. Один купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год. Блаженный Василий прослезился: «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре умрет. Через несколько дней пророчество сбылось.

В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он нагой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки: то опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били Блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным.

Василий был ясновидцем и на торгу бесстрашно обличал нечестных торговцев, подливавших в молоко воду, а в муку — мел. Он не боялся ни бояр, ни самого грозного царя Ивана Васильевича, а они, напротив, боялись нищего пророка.

Почитание Блаженного Василия быстро росло: в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды.

Проповедуя милосердие, Блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался безо всего и, хотя три дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду.

Василий Блаженый спас иранских купцов на Каспийском море, когда разыгравшийся шторм грозил затопить корабль, в небесах появился обнаженный человек, который смирил бурю. Приехав в Москву, купцы узнали Василия, как своего спасителя.

Однажды воры, заметив, что святой одет в хорошую шубу, подаренную ему некоторым боярином, задумали обманом выманить ее у него; один из них притворился мертвым, а другие просили у Василия на погребение. Василий точно покрыл мертвого своею шубою, но видя обман, сказал при этом: «буди же ты отныне мертв за лукавство твое; ибо писано: лукавии да потребятся».Когда же было произведено расследование, то оказалось, что эти двое были подосланы, что бы разжигать смуту в Москве. Таким образом, такое жестокое наказание произошло не столько за воровство, сколько предотвратило смуту в государстве.

Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, Блаженный сподобился и дара предвидения будущего. В 1547 году он предсказал великий пожар Москвы; молитвой угасил пожар в Новгороде; однажды упрекнул царя Иоанна Грозного, что он во время Богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах.

По преданию, святой предсказал Ивану Васильевичу, когда тот посещал его с царицей и детьми, что старший царевич не сменит отца на престоле, а видит Василий венец мученичества, кровавое облако над ним.

Скончался Блаженный Василий 2 августа 1557 года. По пышности похороны Василия Блаженого не знали себе равных. Заупокойную совершил сам митрополит Макарий, гроб несли высшие бояре и сам царь. Святитель Московский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на рву, где в 1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен Блаженный Василий Собором 2 августа 1588 года, который возглавил Святейший Патриарх Иов.

О некоторых чудесах Василия Блаженого рассказано на сайте «Милосердие» https://www.miloserdie.ru/article/nestandartnoe-miloserdie-vasiliya-blazhennogo/

Выставка икон в подклете храма. Северный подклет

В помещении устроена система продухов – это вентиляция, а также такие продухи уводят лишнюю влагу из помещения. В окне видна ширина стены храма, по этому подоконнику мы можем судить о мощности стен помещения.

Такие помещения служили для хозяйственных нужд.

Стены в этом помещении покрашены, что предохраняет их от грибка. Сейчас мы видим полы в этой комнате, но в XVI веке их не было и внизу была утоптанная земля.

Так же в этом помещении находятся ниши. Это своего рода тайники. В первую очередь, это конструктивные особенности храма – такие ниши делались для облегчения конструкции. А также в таких помещениях хранились разного рода ценности.

До 1595 года здесь даже хранилась государственная казна, так как такие ниши меньше всего подвержены огню. В 1595 же году случился большой пожар, который учинили некий князь (Щепин?) и некий житель (Василий Лебедев?) в сговоре с другими лихими людьми. Они подожгли Китай-город с 4-х сторон, что бы в суматохе, пока все будут заняты на пожаре, похитить государственную казну. Замысел их был разгадан и государственную казну забрали в Кремль, эти же тайники стали сдавать москвичам.

В коллекции музея, в подклете Покровского собора находится единственная икона, возраст которой равен возрасту самого храма. Это икона св. Василия Блаженого. Фон иконы-золотого цвета, святой Василий Блаженый изображён на ней обнажённым, без набедренной повязки, в профиль, обращающийся к Господу, изображенному в правом верхнем углу иконы.

Икона «Богородица Смоленская» была написана в XVI веке, поновлена в начале XX-го.

Ещё одна икона «св. Василий Блаженый» написанная в первой трети XVIII века, была, видимо, частью древнего иконостаса. Иконография её уникальна, так как святой изображён на фоне Покровского собора и Спасской башни Московского Кремля. Оба этих сооружения выписаны очень тщательно на иконе, что даёт представление о том, как собор и башня выглядели в конце XVII-го, начале XVIII века.

Большая икона «Богородица Знамение». Она XVIII века, екатерининских времён. Размер иконы – 3 на 3 метра, то есть её площадь – 9 кв.м. Она была установлена над входом в храм Василия Блаженого. Икона уникальнейшая. Даже неизвестно, сохранилось ли где-нибудь выносная, уличная икона подобных размеров.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (центральный храм)

Самая высокая церковь в ансамбле, высота её 47,5 метров, а от земли – 65 м.

Как правило, шатровые церкви на Руси не расписывали, так как роспись скрадёт высоту ансамбля, а цель шатровой конструкции была прямо противоположная – подчеркнуть высоту сооружения. Поэтому здесь роспись «под кирпич», что бы сохранить впечатление от высоты здания, любая роспись зрительно «посадит» высоту.

Все шатровые церкви строились по принципу «восьмерик на четверике». Внизу – четырехгранник, 4 стены с треугольными перекрытиями, который переходит в восьмерик, чтобы вытянуть сооружение вверх.

В шатре – фреска XVI века. В карнизах – надпись. Высота каждой буквы надписи 97 см. Это закладная надпись, которая была замазана в XVII веке, которая случайно была обнаружена в 1964 году под слоем позднейших фресок. Это было замечательным открытием и произвело сенсацию в мире историков архитектуры.

Благодаря этой записи, в которой говориться о том, в честь чего построен собор, названия всех церквей, что заказчиками выступали Иван Четвёртый и Митрополит Макарий, удалось точно установить дату постройки – 1555 – 1561год. До этого считалось, что собор было закончен в 1560 году. Освещён собор был на день святых Апостолов Петра и Павла, 12 июля 1561 года.

(On the lower tier of the tent under the layers of later frescoes there was uncovered an inscription, establishing the exact date of the completion of the Church оf the Veil and the whole cathedral as July 12, 1561).

Так же в соборе можно увидеть фрагмент живописи XVI века на стене, это всё, что найдено – этот фрагмент обозначает царское место в соборе, это подлинная фреска XVI века.

Иконостас собора в XVIII веке был принесён сюда из Московского Кремля, из церкви Черниговских Чудотворцев, которая была закрыта в 1767 году. Так случалось довольно часто, богатые приходы имели возможность обновить свой иконостас, продавая старый другим церквям, заменяли также более старые иконостасы. Сохранилась купчая, в которой говорится о том, что иконостас Покровского собора был продан в деревню Свистуха за 70 рублей, в фондах музея есть 5 древних икон из Свистухи.

Церковь Киприана и Иустины (северная)

Интерьер церкви сохранился с XIX века, совсем недавно росписи были поновлены. Первый ряд росписи рассказывает о сценах жития святых мучеников Адриана и Наталии, второй ряд – жития Киприана и Иустины.

Дело в том, что в XIX веке богатая вдова, Наталья Михайловна Хрущёва, пожертвовала большую сумму на реставрацию храма, в благодарность храм был переосвящён в честь святых покровителей вдовы, звали её Наталия. Сейчас церковь называется по старому, Киприана и Иустины, как и была первоначально освящена.

В куполе этого храма находится образ Богородицы «Неопалимая Купина».

В храме также сохранился белокаменный пол XVIII века.

Иконостас церкви датируется 1784-86г.г. Он имеет готические элементы. В нижнем ярусе находятся доски с изображением «Сотворение мира» (сотворение неба и воды).

Стоит также взглянуть на замечательное паникадило XVIII века.

Также в этом храме хранятся металлические хоругви Покровского собора. На одном из них, обрамлённые эмалевую рамку, изображены Спаситель, св. Сергей Радонежский и Варлаам Хутынский. Эта хоругвь была подарена собору в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Другая хоругвь была подарена немного ранее, в 1904 году, в ознаменование рождения царевича Алексея, наследника престола.

Поскольку церковь была переосвящена, то настенная роспись иллюстрирует житие Адриана и Наталии, краткое житие которых здесь приводится.

Краткое житие Адриана и Наталии

Разгневанный Максимиан повелел заковать Адриана в цепи, как и других христиан и бросить в темницу, назначив день их казни.

(На левой стене храма роспись – Адриан стоит перед императором, объявляя своё желание разделить судьбу христиан).

Когда слуга сообщил его молодой жене, Наталии о случившимся, она возрадовалась, потому что и сама была тайной христианкой.

Разгневан был Максимиан, когда отказался Адриан поклониться языческим богам и был предан пыткам. Наталия же передавала всё, что отвечал Адриан Максимиану святым мученикам и радовались они ответам новообращённого христианина.

Видя такую заботу, стража доложила Максимиану об этом и он запретил женщинам приходить в темницу. Тогда остригла Наталия волосы и переоделась в мужское платье и под видом слуги продолжала прислуживать мужу и другим узникам. По её примеру и другие жёны пероделись в мужское платье и продолжили свой подвиг.

Когда настал же день казни, то в темницу принесли молот и наковальню что бы сначала перебить мученикам голени и руки. Узнав об этом, Наталия обратилась к страстной мольбой к мучителям, что бы они начали казнь с Адриана, так как она боялась, что Адриан, увидя мучения узников сам устрашиться и отступится от веры Христовой. Палачи вняли просьбам Наталии и она, чтобы поддержать мужа, сама положила его руку на наковальню. (На левой стене изображён этот эпизод).

Как только рука была отрублена, Адриан предал душу свою в руки Божии от великих страданий. Другие узники тоже были преданы мучениям и умерли. Наталия сохранила руку своего супруга, как святыню. Тела же всех мучеников, и Адриана Максимиан повелел сжечь в печи.

Когда был разожжён огонь и тела мучеников бросили в печь, то разразился страшный ураган, ветер и сильный дождь, огонь в печи погас, тела не пострадали, даже волосы не обгорели, и благочестивые жёны собрали останки узников и сумели переправить в Византию.

Вскоре и Наталия смогла уехать в Византию, взяв с собой только свою святыню – руку супруга. В Византии, где её встретили другие христиане, она отыскала захоронение своего мужа и приставила руку к его телу. Вскоре и сама умерла тихо и мирно, перед кончиною ей явился святой Адриан, предсказав скорую награду, вечный покой в Царствии Небесном.

Церковь Трёх Патриархов Константинопольских (северо-восточная). Храм Покрова Богородицы

Имена трёх Патриархов Константинопольских, которым посвящена церковь – Александр, Иоанн и Павел.

Интерьер церкви, включая иконостас, и масляные композиции на стенах был выполнен в XIX веке.

Портал церкви выполнен в XVII веке. Фонарики XVII века – подлинная слюда, их форма – форма Покровского собора.

Троицкая церковь. (восточная)

Если смотреть на храм со стороны Красной площади, то это левый купол. Троицкая церковь – большая в комплексе Покровского собора.

В архитектуре этой церкви видно, что восьмерик начинается сразу от пола, ярусы восьмерика сужаются кверху.

Эта церковь стала первой, в которой реставраторы стали восстанавливать первоначальный интерьер, так как в середине XIX века позднейшие слои масляной краски и штукатурки были сняты. Под слоем масляной краске в барабане храма реставраторы обнаружили декоративную спираль из выступающих кирпичей.

Ещё в XVI веке церковь была украшена орнаментами. Иконостас был реконструирован и состоит из икон Московской и Новгородской школы XVI века. Подлинны только иконы, ни один подлинный иконостас в комплексе не сохранён. Иконостас называется «тябловым». «Тябло» — деревянный брус, который в стенах вставляется в паз и на него крепятся иконы. В местном чине иконостаса находится икона Пресвятой Троицы, которая является древнейшей иконой комплекса, есть предание, что эту икону Иван Грозный брал с собой в походы.

Особенностью иконостаса этой церкви является второй чин икон – это узкие вертикальные доски. Иконы, расположенные в этом ряду, принадлежат трём различным чинам иконостаса – Деисуса, праздничного и пророческого.

Так же как и в центральном храме Покрова Пресвятой Богородицы, ниже барабана можно видеть голосники, которые увеличивают резонанс звука. (Beneath the drum special hollows were made into which clay jugs were placed so to serve as resonators).

Учёным также удалось обнаружить остатки подлинного кирпичного пола, который позже был покрыт белокаменными плитками. Пол также был полностью реставрирован.

Обходная галерея. Храм Покрова Богородицы

Первоначально, в обходной галерее сводов не было, не было и окон, галерея была открыта, а парапет обходной галереи был примерно на уровне подоконника. Своды были расписаны в XVII веке, есть фрагмент расчищенной подлинной фрески XVII века, где можно оценить руку древнего мастера, а также, для сравнения, фрагмент XIX века. Всего было расчищено около 7 слоёв позднейшей краски.

В другой части Обходной галерее, рядом с церковью Александра Свирского, виден деревянный потолок. Свод здесь рухнул и открылись детали над сводом – ещё одно доказательство того, что здесь был открытый участок. Поэтому, раз первоначально свода не было, то его решили не восстанавливать, сделали деревянный потолок.

В этом участке галерее интересно показать, что идём по кругу – виден северный выход.

Портал. Всего из три, все по форме одинаковы, но разное декоративное убранство, выполненное в специальной технике – «резьба по кирпичу». Сначала делалась кладка, затем вырезали орнамент. Такие украшения портала встречаются весьма редко, техника очень трудоёмкая и дорогая, но здесь – царский заказ. Бусины в резьбе – влияние деревянного зодчества.

Ещё один участок показа – фрагмент галереи около церкви Варлаама Хутынского. На полу сохранилось единственное место, где рисунок пола – розетка.

Следует обратить внимание на фрагмент перекрытия потолка обходной галереи- это попытка имитации плоского перекрытия из кирпича. Ничего подобного больше нигде не существует. Из кирпича делались своды, плоский потолок из кирпича делать не умели. Здесь же, в каждом квадратике сделаны миниатюрные своды, изгиб, свод потолка почти не заметен, потолок кажется плоским.

Церковь Александра Свирского. (юго-восточная). Храм Покрова Богородицы

Это малая церковь. День этого святого празднуется 30 августа. В этот день русские войска подошли к Казани, победили конницу Епанчи, которая была многочисленнее нашей.

Так же, как и в церкви Входа Господнего в Иерусалим, при реставрации в 20-х годах прошлого века, были обнаружены фрагменты древнего убранства. Вначале было решено побелить стены, но позже, в 80-х годах, первоначальный декор XVI века был реконструирован. Покраска стен имитирует кирпичную кладку XVI века, что соответствует результатам исследований о первоначальном убранстве храма. Восстановлен также и узор спирали, украшающий купол церкви, он выполнен из выступающего (protruding) кирпича.

Иконы в иконостасе датируются XVI-XVII веками. Храмовая икона преподобного Александра Свирского датируется началом XVIII века.

Краткое житие преподобного Александра Свирского

За всю историю человечества Троичный Бог только дважды открывался телесному человеческому взору. Первый раз – святому Аврааму у Мамврийского дуба, знаменуя великое милосердие Божие к роду человеческому; второй раз, на русской земле святому Александру Свирскому.

Преподобный Александр – один из немногих русских святых, который был канонизирован вскоре после своей праведной кончины – а именно через 14 лет. Были живы многие ученики Преподобного, поэтому его житие отличается достоверностью.

Родился преподобный в 1448 году в Новгородской земле, звали его Амос. Родителями его были небогатые благочестивые крестьяне. С юношеского возраста он помышлял об оставлении мирской жизни и в 26-летнем возрасте отправился на «северный Афон», на Валаам. Перейдя реку Свирь, Преподобный услышал голос, возвестивший ему, что на этом месте он создаст обитель. И свет великий осенил его.

На Валааме он принял постриг с именем Александр. Через некоторое время в монастырь пришли его родители, разыскивающие сына. Он сумел не только успокоить раздражённого отца, но и убедить его постричься в монахе вместе с матерью. Могилы родителей Александра Свирского до сих пор почитают в Введено-Оятском монастыре.

Суровостью своего жития Александр изумлял даже самых строгих Валаамских иноков. Однажды, стоя на молитве, Преподобный услышал голос, призывающий его оставить эту обитель и идти на место, указанное ему ранее, на берег реки Свирь. Это было в 1485 году. Там он провёл в полном уединении несколько лет, питаясь не хлебом, а травой и корнями. Место его подвига Господь открыл во сне боярину Андрею Завалишину, а через него и другим людям, которые стали приходить в место уединение монаха, обитель стала возрастать. По всей земле прошла слава о настоятеле обители, имеющим дар прозорливости и врачевания недугов душевных и телесных. Ещё при жизни Александра Свирского его почитали как святого.

На 23-м году поселения Преподобного в пустыни, ему явился большой свет и он увидел трёх мужей, вошедших нему. Одеты они были в светлые одежды и освещены славою небесною «паче солнца». От трёх мужей улышал Преподобный: « Возлюбленный, якоже видиши в Триех Лицах Глаголющего с тобою, созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы… Аз же ти мир Мой оставляю и мир Мой подам ти».

На месте явления Бога-Троицы впоследствии была построена часовня.

За несколько лет до кончины Преподобного, Бог вложил ему в сердце мысль о создании каменной церкви в честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Закладка храма уже была завершена, когда ночью Преподобный увидел необыкновенный свет, озаривший монастырь, а в основании Покровской церкви, на месте алтаря, в царственной славе сидела на престоле Пречистая Богородица с Предвечным Младенцем, окружённая сонмом бесплотных сил небесных. Преподобный пал на землю пред величеством Славы Ея, так как не мог созерцать сияния этого невыразимого света. Тогда Пречистая Владычица повелела ему встать и утешила обещанием быть неотступною от Обители и помогать во всех нуждах живущим в ней, как при жизни Преподобного, так и по смерти его.

За год до кончины своей, Преподобный собрал братию монастыря и назначил четырёх священноиноков для избрания кого-либо из них игуменом. Скончался преподобный Александр 30 августа 1533 года на 85-м году жизни. Причислен к лику святых в 1547 году.

До сих пор, припадающие к честному гробу Преподобного получают исцеления.

В Житии преподобного Александра поражает то, что при великом изобилии поданный ему божественных посещений, он всегда оставался смиренным иноком, желающим во всём послужить братии и приходящим в обитель простым поселянам.

Дивный во Святых Своих Всеблагий Бог наш, прославляющий Угодника Своего во временной жизни сей, творя рукою его знамения и чудеса, благоволил и по смерти нетленное, честное и святое тело его, как великое светило, положить в Церкви Своей, чтобы оно осиявало там своими преславными чудесами.

В Успенском соборе Московского Кремля хранится житийная икона Александра Свирского.

Церковь Николы Чудотворца Великорецкого (южная). Храм Покрова Богородицы

Church of the Velikoretsk Icon of St. Nicholas

Церковь св.Николы в комплексе Покровского собора не связана с Казанским походом.

Настенная живопись церкви была выполнена в 1840 году масляными красками и изображает прибытие чудотворной иконы святого Николы Чудотворца Великорецкого в 1555 году в Москву. Это иллюстрация Никонианской летописи и рассказывает о том, как из Вятки эту икону несли в Москву крестным ходом. Процессия застопорилась, лошади не пошли дальше, что дало основание говорить, что икона нашла своё место. На северо-западной стене церкви находится надпись, описывающее встречу иконы москвичами.

Под белокаменным полом XVIII века был обнаружен старый, деревянный. Поэтому доступ в этот храм закрыт и рассмотреть её интерьер весьма проблематично, только через стеклянные двери. Зато хорошо виден подлинный пол XVI века, древний “паркет» из дубовых панелей.

Иконостас датируется XVIII веке, поновлён в XIX-м. Подлинный же иконостас церкви не уцелел в пожаре 1737 года, многие иконы сгорели, включая и чудотворный образ св. Николы, написанный самим митрополитом Макарием.

В церкви можно увидеть и живопись темперой, она находится в узких вертикальных рамках и датируется 1780-ми.

Церковь Варлаама Хутынского (юго-западная)

Стены церкви были побелены, что соответствовало стилю XVII века.

Иконостас бел реконструирован и состоит из икон XVI-XVII века, две из которых уникальны, датируются концом XVI века. Это икона «Варлаам Хутынский с житием» и «Видение священнослужителя Тарасия», которая описывает Новгородские события 1508 года. На этой иконе подробно выписана топография Новгорода того времени.

Краткое житие и чудеса святого Варлаама Хутынского

Жил преподобный в XII веке в Новгородской земле. Родился он в богатой семье, но юношей постригся в монахи, а затем отшельничал на холме Хутынь. Есть предание, что место это было нехорошим и звали его Худынь, от слова «худо». На этом же месте он построил каменную церковь Спаса Преображения, основал монастырь и стал его игуменом.

Сохранилась древняя грамота, написанная на пергаменте, и являющаяся самым древним русским актом, дошедшим до нас в подлиннике, о передаче всех своих земель и сёл монастырю. Почил мирно незадолго после окончания строительства церкви Преображения, назначив себе преемника. Прославился он даром провидения, исцеления, праведной и многотрудной жизнью, многими чудесами и после его кончины. Вот некоторые из его чудес.

Спасение осуждённого

В XII веке на Новгородской земле была обычной смертная казнь осуждённого, когда его сбрасывали с моста в Волхов. Случилось Преподобному проезжать по мосту во время такой казни. Он пожалел осуждённого и попросил народ отдать преступника ему, сказав: «Он загладит свои вины в Хутыни». Люди с радостью согласились. Через некоторое время осуждённый принял иночество и, пожив благочестиво в обители скончался.

В другом таком же случае, родственники осуждённого просили Варлаама о его заступничестве, так как человек был осуждён безвинно. Преподобный не внял их просьбам и попросил возницу скорее ехать и казнь свершилась. Ученики Варлаама просили объяснить им такой поступок. Св. Варлаам ответил им: «Судьбы Господни – бездна многа. Господь всем хочет спасения и не хочет смерти грешника. Первый был осуждён справедливо, но после осуждения сознал свои грехи, и Господь избавил его от смерти через моё недостоинство, чтобы дать ему время раскаяться и загладить свои грехи, что он и исполнил в обители. Второй же был осуждён невинно, но Господь попустил ему умереть, чтобы впоследствии он не сделался дурным человеком; теперь же, умерев невинно, он получил от Господа венец мученический. Такова тайна судеб Божиих».

Варлаам Хутынский и Архиепископ

В один из свой приездов к новгородскому архиепископу Варлаам обещал ему, что следующий раз, в первую неделю поста Святых Апостолов Петра и Павла приедет к нему на санях. Архиепископ удивился, но случилось так, как предсказал Преподобный. Накануне назначенной Варлаамом даты выпал снег и был мороз и св. Варлаам приехал в Новгород на санях. Архиепископ весьма огорчился этому, так как боялся, что помёрзнут хлеба и будет голод. Преподобный его успокоил, и сказал, что не скорбеть, а радоваться надо. Голод наступил бы, если бы не было бы мороза и снега, ведь на посевы напали черви и грозили уничтожить будущий урожай, а мороз уничтожил червей, но посевам вреда не сделал. Растает снег на другой же день, и урожай в этом году будет редкий. Когда наступило тепло на следующий же день и Архиепископу принесли с поля ржаных колосьев с корнями, то он увидел множество вымерших червей. В тот год был невиданный урожай.

Варлаам Хутынский и князь

Однажды в пустыню к Преподобному прибыл князь Ярослав и Преподобный его благословил и пожелал здоровья его сыну. Князь удивился, так как ещё не был извещён о рождении младенца. Вскоре Ярослав получил радостую весть о рождении сына и попросил Варлаама быть его восприемником, на что тот охотно согласился.

Посмертные чудеса Варлаама Хутынского. Святой Варлаам и Иван Третий Васильевич.

Канонизирован св. Варлаам был в 1461 году и после освидетельствования нетленных мощей, гроб Преподобного оставался закрытым. В 1471 году, Великий Князь Московский Иоанн Третий, завоевав Новгород приехал поклониться мощам святого и был разгневан тем, что мощи Преподобного закрыты. Он гневно стукнул своим посохом о землю и повелел открыть раку. Но как только стали копать землю, и поднимать каменную доску, то из гроба Святого вышел густой дым, а затем пламень, опаливший стену храма. В ужасе бежал Князь из храма, выронив свой посох, который по сей день храниться в монастыре.

В 1521 году престарелая и слепая монахиня Вознесенского монастыря в Кремле, во время нашествия орд Махмет-Гирея вдруг услышала большой шум и увидела, что из Кремля в Спасские ворота идут Святители, которые выносят из Москвы икону Владимирской Богоматери. В числе Святителей были святые Пётр, Алексий и Иона, Митрополиты московские. Навстречу им идут Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский. Встретили они Собор Святителей на Лобном месте и, припав к их ногам, спрашивали, зачем они выносят Кремлёвскую Святыню. Но что Святители отвечали, что люди презрели страх Божий и о заповедях Его не радели, посему попустил Бог придти варварскому народу и накажутся ныне и через покаяние возвратятся к Богу. Святые подвижник Сергий и Варлаам стали умолять Святителей, чтобы своими молитвами умилостивили Господа и вместе с ними начали молиться. А затем все вместе возвратились в Кремль. Москва была избавлена от орд крымских татар, войско Махмет-Гирея отступило.

Клейма житийной иконы Варлаама Хутынского

В клеймах житийной иконы Варлаама Хутынского, среди прочих клейм и есть следующие изображения:

Церковь Входа Господнего в Иерусалим (западная). Храм Покрова Богородицы

Внутреннее убранство церкви представляет собой восстановленный интерьер XVII века. В 30-х годах прошлого века, при реставрации и расчистке стен от масляной росписи и слоёв штукатурки, были обнаружены фрагменты первоначальной росписи, 16-го века, очень плохо сохранившиеся.

Иконостас церкви был перенесён сюда в XVIII веке из разрушенного собора Александра Невского в Московском Кремле, который был закрыт в 1767г. Этим и объясняется наличие в иконостасе иконы XVII века «Александр Невский». Икона совершенно замечательна по своей иконографии – центральная часть иконы с изображением святого, окружена 33 иконографическими сценами. Святой изображён в одеянии монаха. Князь перед смертью принял монашеский постриг с именем Алексий.

Кроме иконы «Александр Невский», в этой церкви хранится ещё одна святыня – это икона «Вход Господний в Иерусалим» XVII века. Определённо, икона происходит из Кремля и находилась в праздничном ряду одной из Кремлёвский церквей.

Церковь великомученика Григория, Митрополита Армянского (северо-западная).

День памяти этого святого празднуется 12 октября. Церковь была переосвящена в конце XVIII века, в благодарность за богатые вклада Ивана Кислинского и стала церковью святого Иоанна, Александрийского Патриарха.

Стены церкви побелены в стиле XVI века. Иконы иконостаса представляют различные школы русской иконописи, храмовая икона святого Иоанна датируется XVI-м веком.

Краткое житие святого Григория Просветителя

Житие святого было составлено в IV веке автором истории обращения Армении в христианство Агафангелом, помимо жития в книге Агафангела содержится сборник 23 проповедей, приписываемых св. Григорию.

Даты жизни святого Георгия указаны приблизительно – ок.252 – 326 г.г.

Вступив в совершеннолетний возраст и женившись, он вскоре расстался с женой, которая ушла в монастырь, а Григорий пошёл в Рим, где поступил на службу к сыну Хосрова, Трдату, желая загладить вину своего отца. За исповедание христианства Трдат велел бросить Григория в колодец Арташата, где святой провёл в заточении 15 лет, прикармливала его благочестивая женщина. Между тем Трдат впал в безумие и был излечён Григорием. После своего излечения Трдат провозгласил христианство государственной религией Армении.

Ок.302 г. Григорий был рукоположен в епископы и построил храм, место которого, по преданию, Григорию указал сам Иисус Христос.

Скончался святой ок.326 г., передав кафедру своему сыну, так как незадолго до кончины удалился в уединение. Могила св. Григория служит местом поклонения. В 1837 году он был канонизирован также и Римско-Католической Церковью. Память его празднуется 30 сентября.

Храм Покрова Богородицы. Внешняя часть экспозиции

Решётка вокруг собора – реконструкция решётки, выполненной по чертежам Осипа Бове.

Купола – медь, покрашена, выполнено в XIX веке. До этого купола были сделаны из железных пластин.

На южной стороне храма в экспозиции присутствуют пушки – участники войны 1812 года. Подлинные белокаменные ядра, найдены во время разборки стены Китай – города нашли из в башнях, как запасы орудий.

Колокольня трёхъярусная, XVI века. «Падающая», но наклон почти не заметен и больше не отклоняется.

На стенах фрески – Василий Блаженый и Иоанн Блаженый на иконе XVIII века вместе со сценой спасения купцов.

Икона Богоматери «Знамение» написана на стене.

Литература:

masterok

masterok