храмы и монастыри селигера

5 удивительных фактов о Ниловой пустыни

Нило-Столобенская пустынь — это мужской монастырь на острове Столобный на острове Селигер, неподалеку от Осташкова. Обитель эта возникла на месте подвига преподобного Нила, Столобенского чудотворца, память которого Русская Православная Церковь совершает 20 декабря. Ровно 500 лет назад, в 1515 году, ушел он из Крыпецкого монастыря и отшельничал сначала в ржевских лесах, а затем вырыл пещеру на маленьком острове.

За пять столетий своего существования монастырь, поначалу крайне бедный, пережил расцвет и особое благоволение царской фамилии, разграбление в годы советской власти, превращение в трудовую коммуну, затем место заключения малолетних преступников и лагерь для польских военнопленных, госпиталь, дом престарелых, памятник архитектуры и турбазу.

Монашеская жизнь в Ниловой пустыни возродилась после 1990 года, когда пустынь была возвращена Церкви. Как и прежде, Нил Столобенский благословляет остров, когда в памятные дни насельники обители проходят крестным ходом с его мощами, а недавно на свое место вернулась и келейная икона преподобного, считавшаяся утраченной.

Предсказание первому царю

Святитель Нектарий (Теляшев), при котором о новом монастыре впервые заговорили, воспитывался в основанной в 1594 году обители с отрочества. По кончине его наставника, первого настоятеля монастыря иеромонаха Германа, прославленного впоследствии в лике святых, Нилова пустынь осталась совершенно без средств существования. Страну постигли неурожаи и голод, в период междуцарствия селигерские земли и сам монастырь подвергались литовскому нашествию. Все достояние составляли часовня с гробницей преподобного Нила, деревянная церковь, шесть маленьких келий и житница.

Молодой настоятель своим благоразумием и подвижничеством обратил на себя и обитель внимание многих знаменитых особ того времени, среди тех, кто участвовал в жизни Ниловой были князья Трубецкой и Пожарский, архимандрит Троице-Сергевой лавры преп. Дионисий, митрополит Новгородский Макарий. Особым благоволением игумен пользовался у первого русского царя Михаила Федоровича.

Во время посещения Москвы по делам своего монастыря игумен Нектарий предсказал царю Михаилу Феодоровичу рождение у него сына, что и сбылось 5 марта 1629 года. У царя родился сын Алексей; при крещении царевича, по желанию царя Михаила Феодоровича, игумен Нектарий был восприемником. По распоряжению государя монастырю ежегодно из доходов царской фамилии отпускалось некоторое количество денег и снеди.

С тех пор и до самой революции Нило-Столобенская пустынь была на особом счету у Романовых. Даже во времена секуляризации церковных земель монастырь не терпел нужды и получал щедрые дары от правителей.

Бриллианты для архимандрита

Император Александр I знал и любил тверские земли, где губернаторствовал муж его любимой сестры Екатерины Павловны. После победы над Наполеоном и возвращения страны к мирной жизни он начал много путешествовать по России. Летом 1820 года царь, получивший у дореволюционных историографов прозвание Благословенный, отправился на богомолье в Нилову пустынь.

Александр I, привезший с собой золотой крест и золотую панагию для настоятеля, был не первым российским государем со времен Михаила Федоровича, одарившим островной монастырь. В свое время Алексей Михайлович подарил монастырю колокол, Федор Алексеевич — водосвятную чашу, царица Наталья Кирилловна — шитую ризу, Петр I — богато украшенное Екангелие, Екатерина II — драгоценный покров. Но Александр Павлович был так впечатлен благоустройством и духовной жизни обители, что сделал монастырю уникальный подарок. Он наделил всех его настоятелей правом ношения бриллиантовой панагии.

Этот афонский обычай является совершенно нехарактерным для Русской православной церкви. Таким образом отмечают лишь отдельных духовных лиц, в этом же случае особой чести удостоился сам монастырь.

О праве монастыря на отличие было основательно забыто в советские время. Обнаружить указ, действие которого никем не было отменено, удалось во время разбора архивов совсем недавно

Пустынное барокко

Щедро одарить Нилову пустынь и благословить масштабное строительство Александра I побудила в том числе удивительная красота храма Воздвижения Креста Господня.

Эта церковь была построена на юго-западной стороне острова Столобный в 80-х годах XVIII века. Внутренняя отделка, выполненная в стиле екатерининского барокко, отличалась особым изяществом и легкостью письма иконостаса и лепных настенных украшений, свежестью и яркостью позолоты иконостаса, красочностью икон и настенной живописи.

Царя, растроганного убранством храма, интересовало буквально все — когда был сделан иконостас и отделаны стены, кто те мастера, которым удалось создать прихотливые, и вместе с тем воздушные лепные украшения. Эти мастера заслуживают внимания, отметил он.

Мастерами, украшавшими церковь, были жители Осташкова — живописец Илья Верхин и резчик Кондратий Конягин. Первого вдохновило исцеление от тяжелой болезни по молитвам преподобному Нилу, а второй готовился к принятию монашеского пострига.

В XX веке монастырь был разграблен, над братией устроен судебный процесс. В то время, когда на острове размещалась колония, малолетних преступников в качестве наказания заставляли сбивать фрески с храмов. Некоторые из зданий были срыты до основания, однако Крестовоздвиженская церковь, стоящая на отшибе, уцелела.

С самого возрождения обители на территории велись масштабные реставрационные и строительные работы, которыми руководит художник-монументалист, керамист и реставратор Владимир Федотов. Несколько лет назад очередь дошла и до Крестовоздвиженского храма.

Стиль, в котором выполнена лепнина, оказался чрезвычайно сложен для реставрации. К тому же половина украшений была сбита или пришла в негодность. Некоторые элементы приходится создавать заново — поскольку чертежей, описаний или фотографий церкви практически не осталось.

По проекту художника для этой церкви должен быть создан многоярусный иконостас в стиле екатерининского барокко, сообразный с первоначальным замыслом строителей.

Предтеча Ломоносова

Нилова пустынь дала миру не только архитектурные шедевры и духовные сокровища, но и знаменательные научные достижения. С этой обителью тесно связана судьба Леонтия Магницкого, который за 50 лет до Ломоносова отправился пешком с возчиками за знаниями и стал автором первого российского учебника арифметики, геометрии, тригонометрии и начатков алгебры.

Будущий ученый и соратник Петра I родился в Осташкове в крестьянской семье Филиппа Теляшина. Он был племянником возглавлявшего Нилову пустынь святителя Нектария и первые знания получил в монастырской библиотеке. Отроком он с крестьянским обозом отправился на обучение в Иосифо-Волоколамский монастырь, затем — в Москву, в Симонов монастырь. Затем он стал слушателем первого в России учебного заведения — Славянско-Греко-Латинской академии.

Крестьянский сын изучал богословие, философию, логику, психологию, физику, риторику, освоил латынь и греческий, а также голландский, немецкий и итальянский языки, увлекся математикой.

Знания Леония Теляшина в области математики удивляли многих. Петр I пожаловал ему фамилию Магницкий, отметив, что «как магнит привлекает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя».

По распоряжению царя ученый стал преподавателем школы «математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения». Именно Магницкий ввел в русский язык такие термины, как множитель, делитель, миллион, триллион, извлечение корня.

Основатель Московского госуниверситета Михаил Ломоносов называл Магницкого своим учителем, особо выделяя написанную им «Арифметику». При этом ученый, за выдающиеся заслуги удостоенный дворянского звания, был известен еще и как защитник православия.

В Осташкове, в бывшей слободе Трестьянка, сохранилась улица имени Леонтия Магницкого. Уроженец тверского города был похоронен в Москве. Его могилу обнаружили в 1932 году при строительстве первой линии столичного метрополитена. Под головой ученого сохранилась чернильница в форме лампады.

Останки впоследствии перенесли в Нилову пустынь. Монахи надеются поставить памятник воспитаннику обители и воссоздать могильную плиту с эпитафией, в которой говорится о добродетельной христианской жизни покойного.

Оковецкие чудеса

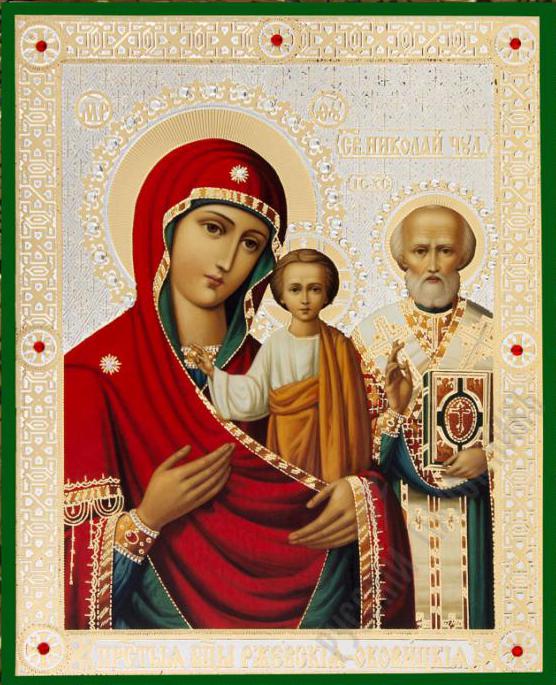

История Спасо-Преображенского скита Ниловой пустыни, расположенного в 90 километрах от Осташкова, напрямую связана с историей явления чудотворной иконы Богородицы Оковецкой-Ржевской. В 1539 году, в то время, когда на Селигере подвизался Нил Столобенский, в лесной глуши у древнего городища на реке Пырошня людям явилось «чудо из чудес» — сияющая в ветвях дерева икона. Святыня не давалась в руки до тех пор, пока местные жители не пришли в лес крестным ходом, возглавляемые иноком. Вместе с иконой Божией Матери был обретен еще один образ — Честного Креста Господня. Впоследствии их оформили в одну иконную доску.

«Сказание об Оковецких иконах» рассказывает, что после обретения иконы 25 человек получили исцеление, получив благодатную помощь от Бога и родившей Его Богоматери. Об обретенной святыни было доложено государю Иоанну IV.

Оковецкая икона, по приказу Иоанна Грозного в Москву, стала любимым образом государя. На месте ее явления царь распорядился построить церковь во имя Происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня и Пресвятой Богородицы Одигитрия с приделом святителя Николая Чудотворца. Еще три храма в честь Оковецкой иконы были поставлены в Москве.

В столице число связанных с образом чудес стало сокращаться, а местные жители просили вернуть им святыню. Иоанн васильевич не стал препятствовать и распорядился отправить икону в деревню Оковцы. С тех пор и по сей день к месту явления иконы прибывает множество богомольцев. Известно, что чаще всего по молитвам перед чудотворным образом благодатную помощь получают страдающие болезнями глаз, опорно-двигательного аппарата и бездетные пары.

В 1930 году храм в деревне Оковцы закрылся, а явленная икона бесследно исчезла. Остались лишь фотографии и списки с образа. А в Оковецком скиту на том месте, где была явлена святыня, по-прежнему бьет святой источник, к которому приезжают множество паломников.

Святые места России. Монастырь на Селигере Нилова Пустынь (фото)

Фото монастыря на Селигере Нилова пустынь хорошо знакомо всем православным христианам, верующим и паломникам. Это православная мужская обитель, которая находится на острове Столобном, а частично на небольшом полуострове Светлица. Одно из самых святых мест России расположилось приблизительно в десяти километрах от города Осташкова напрямую, а если ехать по дороге, то придется преодолеть около 25 километров.

Название

Фото монастыря на Селигере Нилова пустынь производит впечатление на всех истинно верующих своей красотой и размахом.

Монастырь занимает большую часть острова Столобный, о происхождении названия которого существует сразу несколько версий. Согласно одной из версий, свое название он получил из-за своей характерной формы, которая с высоты птичьего полета может напоминать столб. Существует также мнение, что в древние времена тут существовало капище, на котором находится жертвенный языческий столб, а со временем он стал ассоциироваться и с самим островом.

Святой Нил Столобенский

Монастырь на Селигере Нилова пустынь (фото представлено выше) связан со святым Русской православной церкви Нилом Столобенским, который и стал основателем этого святого места. Он появился на свет в конце XV столетия в одной из деревень неподалеку от Великого Новгорода.

До нас не дошла информация о том, как в действительности звали его в миру, известно только имя, полученное им при крещении. Также неизвестно, кем были его родители, как прошло его детство. Первая информация о Ниле относится ко времени, когда его мать и отец умерли, а сам он отправился в Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь, расположенный возле Пскова. Там он уже принял монашеский постриг, получив имя, под которым нам известен.

Отшельничество

В 1515 году Нил решил уехать из Крыпецкого монастыря. Он своими руками построил в лесу неподалеку от реки Серемхи небольшую келью, в которой уединенно жил, питаясь дубовыми травами, желудями. Все время он проводил в молитвах.

Популярность святого

Со временем слава об отшельнике разнеслась по всем окрестным селениям. Люди стали регулярно приходить к нему, прося о наставлениях и духовной помощи. Существовавшая молва стала вскоре тяготить Нила, поэтому он решил перебраться на новое место.

В 1528 году преподобный Нил прибыл на остров Столобный на озере Селигер. В первый год он жил в выкопанной землянке, затем самостоятельно построил часовню для совершения молитв и небольшую келью.

Легенды

Существует еще одна легенда о святом. Она гласит, что дьявол насылал на Нила всевозможные напасти. Это были нападения разбойников, пожары, сам Сатана даже пытался сбросить его келью в озеро. Но Нил оставался непреклонным, преодолевая все эти нападения с верой и молитвами.

На острове он жил на протяжении 27 лет. Перед смертью оставил завещание, в котором просил построить монастырь на этом месте, что в будущем и было сделано. Существует еще одно поверье, согласно которому Нил дал обет нележания, из-за чего никогда не находился в горизонтальном положении. Например, спал он, подвесив себя веревками за плечи или на крюках, которые были вбиты в стену.

Основание монастыря

По фото монастыря Нилова пустынь на Селигере сегодня можно сделать вывод, что это большая и хорошо развитая православная обитель, которая расположено в красивом и живописном месте в Тверской области.

После смерти Нила неподалеку от его могилы начали селиться отшельники. Ими в результате и был основан монастырь Нилова пустынь на Селигере. Это произошло еще в 1594 году.

До Октябрьской революции он оставался в числе самых почитаемых на территории всей России, каждый год в него приезжали тысячи людей, чтобы постараться решить свои проблемы, найти духовную поддержку, получить требуемую помощь.

В 1820 году гостем обители стал император Александр I, а через несколько десятилетий после этого вокруг острова даже была сооружена гранитная набережная. К началу XX столетия количество насельников составило около одной тысячи человек. Мужской монастырь Нилова пустынь на Селигере играл большую роль для окружающих сел. Например, на его территории даже существовала больница.

Современная история

При советской власти для монастыря Нилова пустынь на озере Селигер наступили темные времена. В 1919 году все без исключения церковные ценности были изъяты, а сами мощи преподобного святого вскрыли. При этом монастырь оставался действующим. Местной братии удалось продержаться до 1927 года.

После этого на его территории была основана колония для малолетних преступников и трудовая коммуна. С 1939 по 1940 гг. здесь действовать лагерь, в котором содержались польские военнопленные, в годы Великой Отечественной войны здание монастыря со всеми постройками было отдано под госпиталь.

В 1990 г. был передан Русской православной церкви весь комплекс Нилова пустынь на Селигере. Фото обители сегодня подтверждает, что работа по ее восстановлению ведется. Мощи преподобного Нила были возвращены туда в 1995 году.

Храмы, относящиеся к монастырю

На территории монастыря существует несколько храмов, о которых необходимо рассказать подробнее. Одним из главных считается Богоявленский собор, строительство которого было начато еще в 1671 году. После этого он неоднократно перестраивался, масштабные отделочные работы были завершены в 1833 году.

Собор является настоящим украшением этих мест, его строительством и обустройством занимались многие известные люди. Например, ворота из серебра были отлиты по эскизам отечественного художника Якова Михайловича Колокольникова-Воронина. В этом храме и сейчас хранятся мощи преподобного Нила, которые были открыты в 1667 году. При этом практически вся внутренняя роспись к этому времени утрачена.

До 1833 года соборным считался храм во имя Всех Святых, который позже стал больничным. Это одна из самых старых построек, который в настоящее время практически полностью разрушена, ведутся работы над ее восстановлением.

Церковь во имя святого Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы была построена на месте пещеры преподобного Нила. В 1939 году ее полностью разрушили, пустив кирпичи на возведение дамбы, которая соединяла остров с «большой землей». Сейчас на месте, где стоял этот храм, проводятся археологические раскопки.

Монастырский быт

В настоящее время в монастыре живет около 50 насельников, меньше половины из которых пребывают в священном сане.

У монастыря несколько подворий, одно из которых расположено в Торжке. На его территории работают молочный, свечной и столярный цеха, есть своя конюшня, коровник, пасека, а в церковной лавке можно приобрести освященный мед.

У этого монастыря даже имеется своя ювелирная мастерская, возрождению этого промысла тут уделяют большое внимание. Послушники обители регулярно принимают участие в торговле на православных выставках и ярмарках. На его территории открыта гостиница, в которой могут остановиться прибывающие паломники.

Как добраться?

Из этой статьи вы уже узнали, где находится Нилова пустынь (это территория Тверской области). Теперь подробно расскажем, как до нее добраться. Сделать это достаточно просто. Приехать можно на один день. При желании можете остаться на более продолжительный срок, поселившись в гостинице для паломников.

Наконец, можно сесть на автобус в Осташкове, доехать до станции Троеручица, откуда до монастыря потребуется пройти пешком около пяти километров. Автобус ходит три раза в день, но самый первый рейс отправляется очень рано, еще до прибытия московского поезда.

Если вы разобрались, где находится Нилова пустынь, можете доехать на своем автомобиле. В этом случае хорошим ориентиром будет указатель «Светлица», по которому потребуется свернуть. Именно в этом месте располагается мостик на остров, где расположена мужская православная обитель. Стоит отметить, что отсюда же открываются лучшие виды на сам монастырь и его храмы.

Оковецкие чудеса

Много легенд и сказания связаны с этим святым местом. Рассказывают даже о чудесах монастыря Нилова пустынь на Селигере. Так, с историей чудотворной иконы Богородицы Оковецкой-Ржевской напрямую связан Спасо-Преображенский скит. В 1539 году, когда на озере появился отшельник Нил, в лесной глуши людям явилось чудо неподалеку от древнего городища под названием Пырошня.

При этом святыня никак не давалась в руки, пока местные жители не пришли крестным ходом в лес во главе с самим иноком. Вместе с иконой Божией Матери был обретен еще один образ, который известен как Честный Крест Господень. Позже они были оформлены в одну иконную доску.

В сказании, посвященном этому событию, отмечается, что после обретения данной иконы сразу 25 человек были исцелены, получив помощь от самого Бога. О появлении и обретении святыни сразу было рассказано царю Ивану Грозному.

Судьба Оковецкой иконы

По распоряжению государя Оковецкая икона была перевезена в Москву, где стала его любимым и самым почитаемым образом. На месте, где произошло это знаменитое явление, царь приказал построить церковь, еще три храма в ее честь появились в самой Москве.

Когда число чудес, которые были связаны с образом, стало сокращаться, местные жители обратились с просьбой вернуть им святыню. Интересно, что Иван Васильевич не стал этому противиться, распорядившись вскоре отправить икону в деревню Оковцы. Там она находится и сегодня, привлекая к себе многочисленных верующих православных паломников.

О чудесах, связанных с этой иконой, можно встретить много отзывов. Нилова пустынь на Селигере привлекает многих верующих. Считается, что она в первую очередь помогает людям, страдающим проблемами с опорно-двигательным аппаратом, глазными заболеваниями, а также помогает решить проблемы бездетным парам.

С 1875 года по распоряжению Священного Синода икону на один месяц стали отправлять во Ржев и Зубцов. В разное время икону выставляли в многочисленных храмах, совершались молебны и богослужения, также выдавалось благословление на то, чтобы ее носили по домам обычных горожан, нуждающихся в помощи.

Когда в 1930 году храм в деревне Оковцы был закрыт, икона исчезла. До нашего времени сохранились только списки с образа и фотографии. На месте, где явилась святыня в Оковецком скиту, и сегодня бьет святой источник, к которому регулярно приезжают паломники.

Магницкий в Ниловой пустыни

С судьбой этой обители связана биография известного российского ученого Леонтия Магницкого, который был самым первым автором российского учебника по арифметике и алгебре.

В 1932 году при строительстве первой линии московского метрополитена была обнаружена его могила. Останки были перенесены в Нилову пустынь. Сейчас монахи надеются собрать деньги на памятник воспитаннику обители.

Достопримечательности Селигера

Достопримечательности Селигера окажутся интересными для туристов, неравнодушных к природе, истории и архитектуре родного края. Селигер — настоящая «страна внутри страны», уникальное природное и историческое место, обладающее множеством интереснейших особенностей.

Достопримечательности Селигера и окрестностей

Достопримечательности озера Селигер исчисляются десятками — в любое время года здесь есть, на что посмотреть. Многие туристы возвращаются на Селигер год за годом, чтобы снова посетить полюбившиеся места или познакомиться с еще неизученными памятниками природы и истории.

Нилова пустынь

Одна из самых известных достопримечательностей природной зоны Селигер — это Нилова, или Нило-Столобенская пустынь, расположенная на крупном острове Столобный. Пустынь представляет из себя действующий мужской монастырь, на территории которого расположены старинные храмы и соборы, колокольни и часовни. Основана пустынь на Селигере была преподобным Нилом Столобенским, а датой основания монастыря считается 1594 год.

Богородицкий Житенный монастырь

Женский Богородицкий Житенный монастырь в городе Осташкове был основан в 1716 году в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Изначально Житенный монастырь представлял собой мужскую монашескую обитель, состоящую из деревянных построек, со временем здания монастырского комплекса были заменены на каменные.

В 1920 году монастырь на Селигере был закрыт и фактически подвергся уничтожению, в его зданиях разместился молочный завод, храмовые помещения были значительно переделаны, большинство икон и других святынь пропало бесследно. Возрождение монастыря состоялось в 2002 году, и с этого времени монастырь стал женским. На территории комплекса сохранилось немало построек XVIII-XIX веков, до сих пор продолжается реставрация и восстановление монастыря. На сегодняшний день туристы могут полюбоваться надвратным храмом святых апостолов Иоанна Богослова и Андрея Первозванного, продолжается реконструкция Смоленского собора и старинной колокольни.

Вознесенский собор Знаменского монастыря

В городе Осташкове на Селигере расположена еще одна достопримечательность — Знаменский монастырь с Вознесенским собором, построенным в 1748 году при царе Алексее Михайловиче. Первоначально собор был выполнен целиком из дерева, затем его заменили на каменную постройку, а потом еще несколько десятилетий продолжалось внутреннее и внешнее формирование и оформление монастырского комплекса.

В 1868 году собор выгорел почти дотла, и до конца XIX столетия на территории монастыря велись восстановительные работы. Жемчужинами возрожденного собора стали стрельчатые своды и изящные карнизы, декоративные решетки на окнах и дверях и пирамидальный шпиль из белой жести на колокольне. В начале 20 века собор был закрыт и отдан под швейную фабрику, но уже 1947 году возвращен верующим.

Воскресенская церковь в Осташкове

Красивый и величественный Воскресенский собор в Осташкове на Селигере — достопримечательность, которая сохранилась до наших дней с XVII века и практически не подвергалась серьезной внешней реконструкции. Построена церковь была 1689 году, в последующие десятилетия перестраивалась и расширялась, и в конце XIX века изначальный древнерусский стиль собора сменился на более современный классический. Однако колокольня церкви до сих пор сохраняет первоначальные очертания — восьмигранный стол венчается ажурным шатром, каждая из граней собора украшена полуколоннами и арками.

Особый интерес этой достопримечательности представляет внутренняя роспись Воскресенского собора, в частности, старинные композиции на тему страстей Христовых.

Храм Рождества Иоанна Предтечи

Уникальная достопримечательность Селигера — это храм Рождества Иоанна Предтечи, расположенный на Ширковом погосте. Храм высотой 45 м был построен в 1694 году целиком из дерева без единого гвоздя и в таком виде сохранился до наших дней.

В начале XX века по инициативе верующих рядом с ним была возведена еще одна церковь из камня, более просторная и удобная для проведения богослужений. Но старый деревянный храм при этом сносить не стали, превратив его в часть уникального архитектурного ансамбля.

Строение благополучно пережило советский период. И хотя за годы гонений на религию храм значительно пострадал от отсутствия ухода и начал разрушаться, в 1970 годах была проведена его реконструкция и укрепление. Сегодня церковь Рождества Иоанна Предтечи по-прежнему восхищает туристов своим изяществом, внешней легкостью и утонченностью линий.

Осташковский краеведческий музей

Краеведческий музей Осташкова занимает сразу несколько исторических зданий — строения на территории Троицкого собора, Воскресенский собор и здание на улице Володарского. Основан музей был в 1889 году, а в 1924 году получил свое официальное название.

Интерес достопримечательность на Селигере представляет в первую очередь для любителей истории и искусства. В музее можно ознакомиться с богатой коллекцией живописи, в том числе и портретной, с экспозициями, рассказывающими о ремеслах и промысловых занятиях местных жителей, с разнообразными тематическими выставками. Также музей позволяет познакомиться с панорамой местности со смотровой площадки Троицкого собора, являющейся частью экспозиции о колокольнях и колоколах Осташкова.

Урочище Серемха

Скромная с виду достопримечательность Селигера — урочище Серемха, в котором расположен каменный храм Казанской иконы Божьей Матери, старинное кладбище и памятный крест, отмечающий собой место, где был расположен первый скит знаменитого Нила Столобенского.

По легенде, именно в этом месте в лесу русский святой начал свои свершения. Урочище пользуется особенной популярностью среди верующих — паломники стараются посетить старинный скит по дороге к Селигеру.

Селигерские Кижи

Селигерскими Кижами называют Ширков погост неподалеку от Селигера — историческое место, главной достопримечательностью которого является ярусная деревянная церковь XVII века постройки. Возведенная без использования гвоздей, церковь Рождества Иоанна Предтечи на 45 м возвышается над землей и поражает взгляды не только изящными очертаниями, но и прекрасной сохранностью. За прошедшие века храм не раз реставрировали, однако возможным это стало только за счет удивительной изначальной долговечности деревянного храма.

Достопримечательность Селигера имеет минимум декоративных элементов, но все равно вызывает восхищение. Селигерские Кижи опираются не на фундамент, а на каменные валуны, гидроизоляция постройки выполнена за счет березовой коры, и, несмотря на все это, деревянная постройка смогла пережить несколько веков.

Березовый рядок

Небольшое село под названием Березовый рядок является одной из интереснейших достопримечательностей Селигера. Главным украшением деревни, состоящей всего из 4 улиц, служит деревянный Храм Преображения Господня.

Хотя храмовый комплекс, представленный часовней и колокольней, был возведен в начале 2000 годов, по своей архитектуре и расположению он в точности повторяет объекты древнерусского зодчества, находившиеся на этом месте еще в XIX веке. Туристы, посещающие Березовый рядок, рассказывают, что пребывание в этой деревне помогает как будто на несколько дней перенестись в прошлое. Деревянная церковь и небольшое село вокруг нее на Селигере выглядят очень непривычно для современного человека и поэтому вызывают повышенный интерес.

Пирамида Голода

Современной достопримечательностью Селигера является пирамида Александра Голода — одно из загадочных сооружений, разбросанных по всей России. Высота Селигерской пирамиды составляет 22 м, а выполнено строение целиком из стеклопластика без применения гвоздей.

По утверждению автора пирамиды, инженера Александра Голода, постройка, выполненная в пропорциях золотого сечения, оказывает благотворное влияние на окружающее пространство. Пирамида способствует затягиванию озоновых дыр в атмосфере, ионизирует воздух, а пребывание внутри нее оказывает целительный эффект и улучшает самочувствие. Насколько эти утверждения соответствуют истине, точно сказать невозможно, однако пирамиду Голода можно без колебаний занести в список достопримечательностей Селигера.

Исток Волги

Великая русская река несет свои воды через всю европейскую часть страны. Она является самой протяженной водной артерией в мире, впадающей во внутренний водоем, и имеет огромное историческое и культурное значение для России. И кажется удивительным сам факт, что свое начало огромная река берет из небольшого природного ключа возле деревни Волговерховье в окрестностях Селигера.

Исток Волги отмечен деревянной часовней, выстроенной вокруг родника, с ведущим к ней мостиком. Достопримечательность пользуется популярностью у туристов на Селигере, поскольку позволяет в сравнении оценить масштабы Волги, и к тому же окрестности близ истока очень живописные.

Что посмотреть на озере Селигер

Среди достопримечательностей Селигера с фото и описанием заслуживают внимания не только памятники истории и архитектуры. Уникальной эту область делают природные особенности — в любой сезон на Селигере есть, чем заняться.

Что посмотреть на Селигере летом

Летние месяцы не просто так остаются самыми популярными у туристов на Селигере. В теплый сезон главной достопримечательностью края становится сам Селигер, сеть чистейших природных озер с нетронутой флорой и фауной в окрестностях.

Летом некоторые озера и плесы Селигера можно объехать на катерах или пароходах, также действуют паромные переправы от берега к берегу. Большой популярностью среди туристов пользуется такая достопримечательность, как святой источник в Осковцах. Считается, что он обладает целебной силой, поэтому отдыхающие на Селигере не только купаются в его прохладных водах, но и набирают святую воду с собой.

Природной достопримечательностью Селигера можно считать его климат. Из-за большого количества озер на протяжении лета здесь держится преимущественно хорошая погода. По наблюдениям метеорологов, дожди над Селигером идут реже, чем в других областях Центральной России.

Что посмотреть на Селигере зимой

Зимой на Селигере туристов также ждет немало достопримечательностей природы. Главная из них — это знаменитая подледная рыбалка, в ходе которой здесь можно вытащить из-подо льда судака, леща, щуку или налима.

В окрестностях Селигера и его достопримечательностей расположено немало туристических баз, предлагающих увлекательные зимние развлечения, например, катание на лыжах и снегоходах по замерзшим озерам. В холодные месяцы действуют экскурсионные маршруты по открытым для посещения достопримечательностям Селигера, в Рождество и Крещение проводятся купания в чистой воде ледяных прорубей.

Что посмотреть на Селигере осенью

В осенние месяцы туристов на Селигере ждут все достопримечательности, доступные к изучению летом, и удивительная природа края, которая становится еще прекраснее в осеннем убранстве.

Осень — лучшее время для заядлых ягодников и грибников, которые смогут получить на Селигере прекрасный «улов». Последние теплые дни, встреченные в чистом и спокойном уголке природы, благотворно влияют на эмоциональное состояние городских жителей.

Что посмотреть на Селигере весной

Весна на Селигере будет особенно привлекательной для поклонников природных достопримечательностей и красивых пейзажей. Природа Селигера начинает пробуждаться ото сна, и туристы могут полюбоваться таянием льда на озере и появлением первых древесных почек.

В середине весны Селигер радует отдыхающих практически всеми природными достопримечательностями — прозрачной озерной водой, хорошей рыбалкой, оттаявшими лесными тропинками. Памятники архитектуры и истории в обрамлении молодой зелени смотрятся еще привлекательнее.

Заключение

Достопримечательности Селигера ждут туристов в любое время года, и зимой, и летом в этом крае есть, на что посмотреть. В окрестностях Селигера расположено огромное количество памятников старины и важных религиозных объектов, и это делает озеро настоящим местом паломничества для верующих и для всех любознательных.