храмы которые не закрывались при советской власти

Православная Жизнь

Систематическая, плановая борьба с Богом. Так, по-советски искореняли религию в 20-е и 30-е годы ушедшего века. С Церковью большевики начали воевать сразу после прихода к власти. Воевали планово, как в экономике.

Закрытие храмов было частью политики и организованных безбожных пятилеток. С 1927 объявлена первая безбожная пятилетка. В 1932 была запущена вторая. Запланировали «повсеместное искоренение религии», «имя Бога должно было быть забыто в СССР до 1937 г.». Все храмы должны быть закрыты. Для проверки достигнутых «результатов» вначале 1937 была запланирована однодневная перепись населения. Вопрос о религии был введен в переписной лист лично Сталиным, который редактировал последний вариант анкеты в канун переписи. Опрашивалось население в возрасте 16 лет и старше. В массовой широкой печати был заведомо разрекламирован тезис о «сплошном атеизме населения», который должна была подтвердить перепись. Однако такого рода ожидания не оправдались.

Многие священники с церковного амвона призывали верующих ответить откровенно на вопрос о религии, так как тоже надеялись на открытие церквей.

В середине марта Сталину и Молотову было подготовлено письмо ЦУНХУ СССР «О предварительных итогах Всесоюзной переписи населения». Нам интересно, что вопрос религии более всего волновал население, это находит подтверждение в словах письма: «При подготовке переписи мы столкнулись с весьма активными попытками классово-враждебных элементов помешать её проведению путём распространения враждебных слухов, особенно по вопросу о религии».

По мысли исследователей такой результат переписи никак не удовлетворял атеистическую машину. В 1937 началась, последняя безбожная пятилетка. Окончание её планировалось в 1942 году, все религиозные организации должны были быть уничтожены. Такой был план Союза воинствующих безбожников, который озвучивал генеральную линию партии. Страдали мощи святых, страдали верные, страдали святые храмы.

О закрытии и уничтожении храмов мы знаем из рассказов наших отцов, мам, дедушек и бабушек. Образы разрушенных святынь ещё живы в памяти. И эту память надо хранить. Чтобы такого больше не повторялось.

Церкви уже не превращались в храмы «Разума» или Вечного Абсолюта, как полтораста лет в дни Французской революции. В СССР их надо было уничтожить или переделать в «полезном» направлении. Допускалось: гараж, склад, спортзал, клуб, позднее планетарий и т.д. В общим, на что хватало атеистического прагматизма, да и чтобы теперь было видно, что до этого тут тунеядством занимались. До сих пор и в Украине и в России, сам видел, думаю и в Белоруссии, есть запущенные святыни где в норме выставки полотен, «научный» музей космоса и остальные «полезные» вещи.

Все церковное имущество еще в 1918 объявлялось народным достоянием и было частью государственного имущества. Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» на деле значил, Церковь наглым росчерком пера лишили её святынь: «Никакие церковные религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих церковных религиозных обществ объявляются народным достоянием».

Святейший патриарх Тихон через частные органы печати обратился с воззванием к власти и народу от 19 января 1918 года: «Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову… святые храмы подвергаются или разрушению или ограблению и кощунственному оскорблению, чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то, якобы народным, достоянием…Имущество монастырей и церквей православных отбирается под предлогом, что это – народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законной волею самого народа. ».

На рейдерский декрет отреагировал 25 января и Поместный Собор 1918 г. В постановлении отмечалось: «Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь, несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви (в последовании 73 правилу святых апостол и 13 правилу VII Вселенского Собора)».

Описание разрушения и захвата храмов находим в послании святейшего патриарха Тихона народным комиссарам в первую годовщину революции. «Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины…Мы переживаем ужасное время вашего владычества и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя. ».

С 1918 по 1921 год было национализировано более половины имевшихся монастырей – 722. Именно в это время окончательно созрел план по изъятию, а по сути — разграблению храмов по всему Союзу. Весна 1922 года стала временем грабежа церквей. 19 марта Ленин написал свое известное письмо, где открылся демонический смысл и цели этой кампании: «. Для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

до 1613 г. — были объявлены неприкосновенными;

в 1613—1725 гг. — «в случае особой необходимости» могли подвергаться изменениям;

в 1725—1825 гг. — сохранялись только фасады;

после 1825 г. — к памятникам не причислялись и государством не охранялись.

Руководствуясь этим критерием, на местах был инициирован массовый снос храмов — общее их количество уменьшилось с 79 тысяч в 1917 до 7,5 тысяч — в 1928 году. В дело осквернения и разрушение храмов привлекались дети. С младых ногтей необходимо было прививать нечестие и ненависть к религии.

В последнюю пятилетку было принято решение уничтожить все культовые здания. К 1941 году в СССР оставалось от 100 до 200 действующих храмов, если не включать территории западной Украины и Бессарабии присоединенные в первые Второй мировой дни войны. При этом оставлялись храмы в больших туристических городах, как «свидетельство», что в СССР нет религиозных гонений.

Храмы закрывались, но появлялись катакомбные (подпольные) церкви и монастыри, действующие по домам. Место, где жили верующие, – становилось храмом. В жизнеописании прп. Севастиана Карагандийского находим сведения, когда он каждый день до начала рабочего дня служил по разным уголкам города в разных землянках и избах. Это все делали скрытно, в три часа ночи, закрывая окна и с минимальным стечением народа. Верующие старались не оставлять каких-либо следов для органов государственного сыска.

В 1914 году на территориях Российской империи было 54174 православных храма, без учета военных церквей и 1025 мужских и женских монастырей.

Множество монастырей были полностью уничтожены — взорваны, разобраны на кирпич. Только немногие из монастырей были превращены в архитектурные музеи. Но даже этот статус не защищал их от разрушений.

Мы не можем себе вполне представить, что чувствовали верующие во время закрытия и попрания святынь. До нас дошли малые крупицы: свидетельства и проповеди, которые по возможности пространно, чтоб передать дух переживания, передадим на этих страницах.

Август 1922 года, из проповеди священномученика Анатолия Жураковского: «Невеселые слова должен сказать вам, дорогие братья и сестры: сегодняшнее наше богослужение, по–видимому, будет одним из последних: нам предстоит пережить большое испытание — наша церковь вместе со многими другими предназначена на закрытие… Почти, наверное, храм наш будет закрыт, но верим, надеемся и уповаем, что закрытие нашего храма и его разрушение, разрушение нашего алтаря будет только испытанием для нас, что наша Церковь, организованная во Христе и скрепленная любовью к Нему и друг к другу, не погибнет от этого испытания. Бесконечно скорбно думать нам, что в этом храме будут произноситься слова другие, другие речи, но примем это, как испытание, и не потеряем с вами ни мужества, ни веры, ни желания идти тем путем, на который мы вступили. Будем надеяться и верить, что наша община укрепится и усилится во время испытания. Еще неизвестно, каким путем направит Господь нашу жизнь, где мы найдем приют, но я глубоко верю, что мы найдем его. Я хочу верить, что внешние неудобства, которые возникнут при новых обстоятельствах, не будут препятствовать тому, чтобы наша община жила той жизнью, которой она начала жить».

Священнику надо было найти слова мира и утешения. Надо было дать надежду, что среди мрака не погаснет огонь веры никогда, пока мы со Христом. Ведь Бога никто никогда ни может отнять. Слово лилось из уст священника: «Верую и надеюсь, что это испытание мы примем как должное, как волю Божию, Который допускает это испытание, лучше знает нашу пользу, невидимым путем ведет нас. Что знаем мы, что понимаем в Его путях, в Его тайнах? Мы знаем и чувствуем одно, что Он бесконечно мудр и благостен, что Он знает, куда нас ведет, что иногда через страдание и скорби Он ведет нас к светлым, вечным, неумирающим святыням. Кормчий корабля — Спаситель, знает Он, куда ведет Свою Церковь. Напрасно волнуются враги, Церковь неразрушима. Божественный Кормчий мудрее всех сынов человеческих. Будем спокойны и будем смотреть на будущее светло и спокойно. Будем радостны, потому что для нас христиан — все в радость, наш Бог — Бог радости и света, мы верим в Его мудрость и в Его любовь, в Его благость. И все испытания принимаем как дар Его любящей руки».

Во всему СССР в 1939 году храмов стало меньше, чем в одной Бессарабии на то время оккупированной румынами. Кто-то из верующих боялся, кто-то отчаивался.

За столетия до этого Златоуст писал: «Не отчаивайся в перемене на лучшее. Только не унывай, не теряя добрых надежд… мужественной душе свойственно не падать и не отчаиваться пред множеством постигающих бедствий и после многократных и безуспешных молитв не отступать, но ждать, доколе Он помилует нас».

Немалую роль в закрытии храмов сыграли обновленцы-раскольники. За сопротивление захвату церквей обновленцами арестовывались и высылались в Сибирь, на Соловки, в Среднюю Азию епископы, священники и миряне. Кроме того доносы на верных патриарху Тихону и его местоблюстителю писались именно обновленцами. Их руками уничтожались наши новомученики и наши храмы.

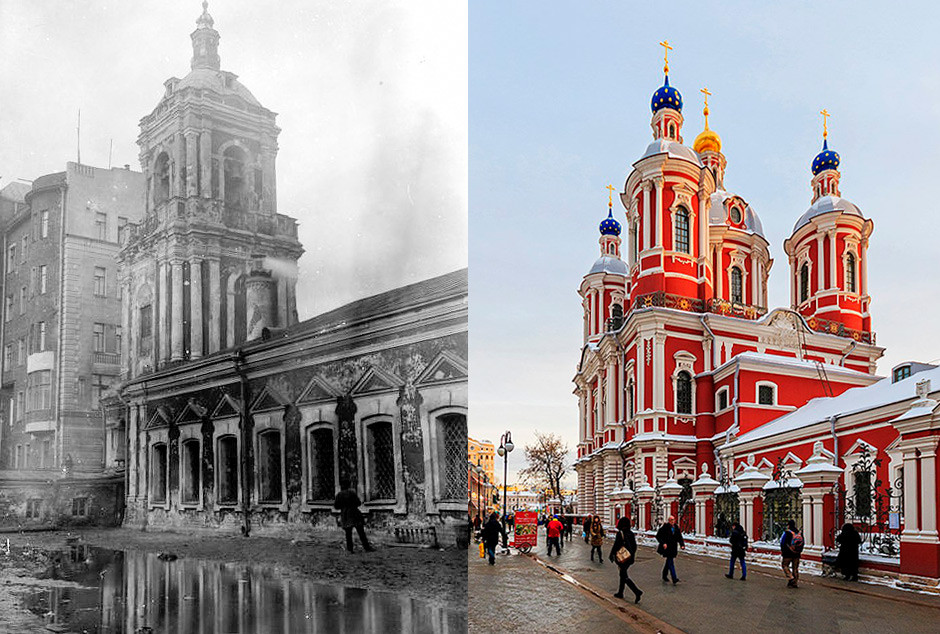

Прошли десятилетия, Господь вернул нам Свою милость. Безбожная страна рухнула, хотя было много в ней по человечески хорошего. Рухнула потому что была безбожная. Много храмов восстановлено, много еще ждет своих строителей. Но самое важное – это воспитать народ в том, что Бог нужен ему, что без Него не построишь будущего.

Церкви советского периода в столице: истории уникальных построек

В советский период в столице сломали сотни храмов. Атеистическая власть несколько раз начинала крестовые походы против культовых построек. Но было два исключения: почти детективная история строительства храма в Бирюлеве за одну ночь и возведение старообрядческой церкви в византийском стиле в самом центре города. О них рассказывает сетевое издание M24.ru.

Новгородская старина на Белорусской

Фото: Андрей Агафонов/sobory.ru

Старообрядческую церковь Святителя Николы Чудотворца у Тверской заставы ежегодно видят миллионы москвичей и гостей столицы, однако ее история остается малоизвестной, а туристические маршруты обходят ее стороной. Между тем этот уникальный храм – единственный в Старой Москве, построенный уже в советское время. Стоит он на площади у Белорусского вокзала.

Изначально церковь располагалась на стрелке Бутырского вала и Лесной улицы, от нее отходили несколько проездов, ныне не существующих.

Хороший вид на белый храм открывается с Тверского путепровода. Если подойти поближе к постройке и приглядеться, можно заметить, что пешеходные дорожки между зданиями офисного центра за церковью как будто расходятся от нее лучами. Храм выступает градоформирующим объектом этой части площади. Так было и при постройке 90 лет назад.

В 1905 году, после значительных социальных волнений по всей империи, потом названных Первой русской революцией, вышел указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он легализовал положение русских старообрядцев, в частности, разрешил им строить церкви.

В 1914 году архитектор Антон Гуржиенко спроектировал церковь заново, уже в стиле древненовгородской архитектуры (даже колокольня Никольской церкви походит на звонницу). Прообразом служит церковь Спаса на Нередице византийского стиля 1198 года постройки, расположенная рядом с Великим Новгородом.

На постройку храма ушло семь лет.

Что такое звонница

Изначально сооружение башенного или стенообразного типа около церкви для подвешивания колоколов. Характерна для псковской и новгородской архитектуры до XVII века.

Архитектурная параллель звоннице – польская dzwonnica, обозначающая башенную или стенообразную постройку для колоколов костела.

Существует гипотеза о том, что в первые годы своего правления большевики якобы заигрывали со старообрядцами, бывшими при императорской власти гонимым религиозным меньшинством. Поэтому, мол, и разрешили достроить здание.

Скорее всего, дело обстояло иначе: советская власть одинаково преследовала все религиозные течения. Председатель общины храма Николы Чудотворца Александр Антонов рассказал: «На наш храм сначала не обратили внимания. Строят что-то там и строят. Зато через 20 лет отыгрались: храм был закрыт и в 1942 году частично сломан».

В дальнейшем помещения использовались под мастерские скульпторов. Здесь скульптор Орлов работал над созданием монумента Юрию Долгорукому. Сегодня церковь возвращена верующим и восстановлена.

Деревянное чудо в Бирюлеве

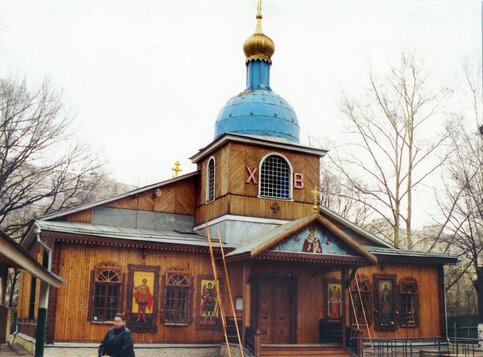

Фото: Андрей Агафонов/sobory.ru

В Древней Руси нередко возводили всем миром небольшие деревянные церкви «обыденкой». Это значило, за один день. В 1957 году верующим подмосковного поселка Бирюлево тоже пришлось построить храм за одну ночь.

По «сарафанному радио» весть разнеслась по всему поселку и близлежащим населенным пунктам. Результатом народного «краудсорсинга» стала достройка сторожки с комнатами до настоящего храма, перекрытого общей крышей, с крыльцом и колоколенкой. Возведение храма длилось всего одну ночь. Комиссии не осталось иного, кроме как зафиксировать наличие церкви.

С тех пор не имеющий архитектурных аналогов храм Николая Чудотворца не закрывался.

Через три года Бирюлево вошло в состав столицы. В наследство от народного строительства Москве досталась запутанная система коридоров и комнат и внешняя тесовая обшивка, словно у сельского клуба.

Советские церкви Руси

Фото: Михаил Ильин/sobory.ru

Бывали и случаи перевозки церквей. Например, в 1927 году на место сгоревшей церкви в село Рыжево Егорьевского уезда перевезли деревянный храм Введения Пресвятой Богородицы из подмосковного села Люблино-Дачное (сейчас московский район Люблино). Финансировал перевозку купец Семен Собакин. Правда, это практически единственный в московском регионе случай перевозки церкви после революции 1917 года.

Кстати, из-за этого случая столичный район лишился незаурядного образца архитектуры, который спроектировал и построил в 1872 году председатель Московского Архитектурного общества Николай Шохин. Дело в том, что установленная в Люблино церковь была единственным экземпляром неудавшегося проекта возведения сборно-разборных деревянных храмов для отдаленных областей Империи. Их предполагалось доставлять в разобранном виде по железной дороге и собирать на месте.

Что делали в уцелевших церквях в СССР

В рамках антирелигиозной кампании большевики закрыли, разрушили и разобрали на кирпичи десятки тысяч храмов. Если до революции в России насчитывалось 54 тысячи действующих храма и больше тысячи монастырей, то к началу Перестройки их число сократилось до 6893 и 15 соответственно.

Уцелевшие храмы были закрыты и использовались совсем для других целей: многие были перестроены под дома культуры, кружки для пионеров, в некоторых монастырях и вовсе размещали тюрьмы и отделения ГУЛАГа.

Склад

Большинство храмов, которые не были разрушены, были приспособлены именно под хозяйственные нужды: использовались как складские помещения для различных фабрик, где хранили зерно, муку, сахар.

Ленинградцы знали, что во время блокады немецкая авиация использовала высокий Исаакиевский Собор как ориентир и не бомбила его. Поэтому в храм свезли ценные экспонаты из других музеев. А вот еще до войны, в 1930-х, в храме был запущен маятник Фуко.

Церковь Спаса на Кров

Под книгохранилище Библиотеки имени Ленина в 1943 году была отдана Церковь Папы Римского Климента в Москве. Кстати, книги были вывезены отсюда лишь в 2008 году!

Церковь Папы Римского Климента

Открытый доступ; А.Савин/Википедия

Казарма

В крымском Храме Воскресения Христова в Форосе в годы Второй мировой войны базировался отряд советской армии. Здание серьезно пострадало от фашистских налетов. После войны его хотели снести совсем, но он чудом уцелел и после Перестройки был отдан РПЦ и вновь стал действующим.

Храм Воскресения Христова

Сергей Амзаыев/Global Look Press

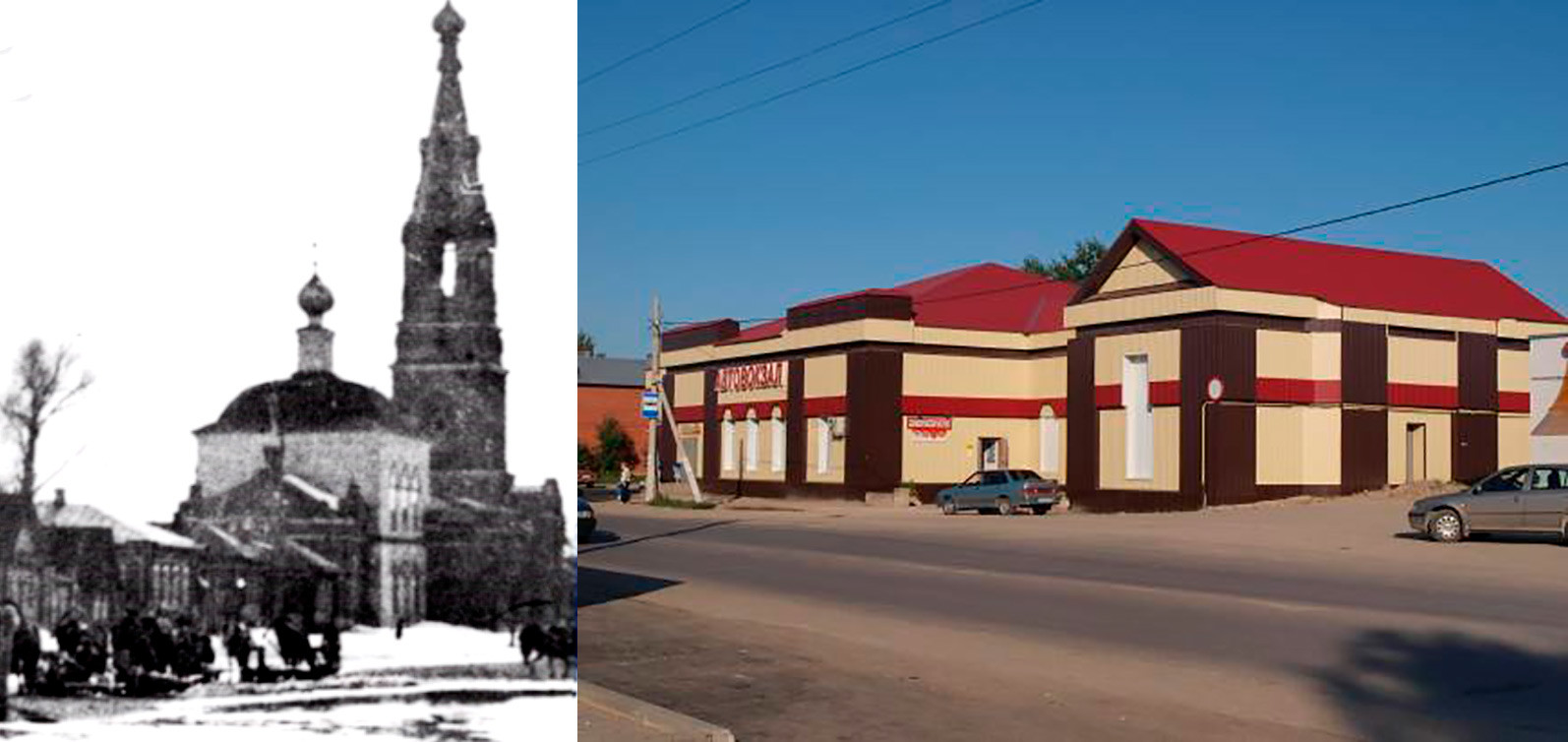

Пожарное депо и автовокзал

Церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела в городе Касимов

Фабрика

Некоторые церкви были переданы фабрикам, но не только как складские помещения: в них было организовано производство. Например, Церковь Петра и Павла в Суздале была использована под хлебопекарню.

Церковь Петра и Павла в Суздале

Похожая судьба была у Благовещенской церкви в Костроме – ее отдали под хлебозавод, а вернули Православной церкви лишь в 2000-ые.

Благовещенская церковь в Костроме

Московская Церковь Бориса и Глеба в Дегунине в 1941 году была переоборудована в амбулаторию. В 1960-х в храме расположились цеха трикотажной фабрики, а во время перестройки здание арендовал под гараж научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза». Сейчас здание возвращено Православной церкви, в нем ведется служба.

Церковь Бориса и Глеба в Дегунине

Церковь Рождества Христова в Черкизове

А вот помещения Воскресенского монастыря в Торжке до сих пор занимает швейная фабрика.

Воскресенский монастырь Торжок

Планетарий

Пожалуй, один из самых необычных функций досталась Николо-Кремлёвская церковь во Владимире. В 1962 году здесь был открыт планетарий, для которого специально изготовили пластиковый купол. Несмотря на планы местных властей перенести планетарий в новое здание, он до сих пор действует именно в церкви. Причем считается важным образовательным учреждением: здесь проходят занятия по астрономии, лекции и викторины.

Николо-Кремлёвская церковь во Владимире

Музей

Многие коммунисты все же понимали культурно-историческую значимость самых известных храмов. Их сохраняли и устраивали там музеи. Государство брало здания под охрану, реставрировало их, поэтому такие церкви дошли до наших дней в хорошем состоянии и часто даже лучше сохранились, чем те, что были все эти годы в ведении РПЦ.

Храм Василия Блаженного

Тюрьма

Кроме Соловецкого под лагерь был приспособлен, например, Новоспасский монастырь (позже здесь базировалось хозяйственное управление НКВД и женский исправительный дом) и Спасо-Андроников монастырь (потом здесь расположилась колония для беспризорников и отделения наркомата обороны).