Как начать разбираться в литературе

Как научиться получать максимум от художественной литературы: 9 лайфхаков

В школе нас научили читать буквы, но не книги. Нам выдавали огромные списки литературы, которые самые смелые проглатывали, не понимая и не запоминая прочитанное. Значит ли это, что художественная литература не нужна? Нет! Мы уже рассказали, что такое библиотерапия и зачем читать фикшн. А теперь объясняем как: с чего начать, как не бросить, как лучше запоминать прочитанное и как преодолеть психологические проблемы, которые мешают нам взяться за чтение.

Как выбрать подходящую книгу

Самый ответственный этап — выбор произведения. Правильно выбранное произведение с большей вероятностью срезонирует с вашим мироощущением и доставит вам удовольствие.

Если вы — начинающий читатель, избегайте книг, в которых:

Ресурсы, которые помогут с выбором

С чего начать чтение

Чтение книги нужно начинать с разогрева. Он помогает создать реалистичные ожидания от выбранного произведения, усилить любопытство и получить в дальнейшем больше удовольствия.

Перед тем, как читать, выясните, что за книга попала к вам в руки.

Ответы на эти вопросы позволят более осознанно воспринимать текст.

Какое занудство!

Если всё это вам кажется нудным, используйте альтернативный вариант и отдайтесь на волю случая. Зайдите в книжный магазин, выберите издание с самой симпатичной обложкой или то, которое приятнее держать в руках. Также можно прочесть страницу из середины книги, и если было интересно — брать.

Как не бросить книгу

Мы все знаем, что в любом деле важна дисциплина, но мало кому удается соблюдать ее даже в занятиях, которые мы выбираем сами. Есть пара способов быть более надежным читателем.

Во-первых, создайте ритуал чтения книги. Ритуал — это наделенное смыслом действие, для которого создаются определенные условия. Нужно выделить на чтение специальное время в ежедневной рутине. Например, привязать чтение к кофепитию: каждое утро после завтрака садиться в удобное кресло и читать, пока напиток не закончится. Дочитывать главу, закрывать книжку, мыть чашку… Пусть смысл этого действия будет в том, чтобы настроиться на спокойный и приятный день. Если же по утрам вы торопитесь, отлично работает чтение перед сном. Привязка к распорядку дня позволяет ввести новую привычку безболезненно. А само чтение станет ценно для вас как процесс.

Во-вторых, используйте лайфхаки для усиления мотивации. Для нашего организма стыд и гордость более убедительны, чем рациональные доводы. Эти эмоции появились в ходе эволюции человека как социального примата, чтобы поддерживать и регулировать просоциальное поведение в сообществе. Так же, как страх возник для того, чтобы уберечься от опасности, или гнев — чтобы защищаться. Предвкушение чувства гордости или боязнь стыда мотивируют. Зная это, можно применить следующие способы:

Бросать книгу недочитанной — плохо?

Если причина желания бросить начатую книгу в том, что не получается найти к себе подход, нужно работать с мотивацией. На закрепление новой привычки нужно не меньше полутора месяцев, а то и больше. Но бывает, что книжка действительно не подошла: оказалась скучной, непонятной или вызвала отторжение. В таком случае бросить ее недочитанной — лучшее, что можно с ней сделать. Только вам судить, что вам нужно.

Что делать с сопротивлением чтению

Иногда родители и учителя заставляют нас читать слишком агрессивно. Из-за заявлений в духе «Пока не прочитаешь, гулять не пойдешь!» чтение начинает ассоциироваться с пыткой.

Хорошо, что теперь мы выросли, никто больше не заставит писать сочинение по скучному Чернышевскому или уныло заполнять летний читательский дневник, и можно больше не читать никогда — с такой установкой многие отказываются от книг, вступая во взрослую жизнь.

Но на самом деле свобода выбора подразумевает не только возможность самому решать делать что-то или не делать — но и возможность решать, что именно и каким образом делать. То, что мы выросли, означает, что наконец можно читать так, как хочется и только то, что нравится. Читайте под одеялом ночью, вырывайте страницы для украшения рабочего места и рисуйте в книгах: никто больше не станет ругать за нарушение правил, которых в действительности не существует.

Анастасия Башлыкова, психолог, психодраматерапевт сервиса Zigmund.Online:

Первое: стрессовое состояние, в котором теряется способность воспринимать новую информацию. То есть человек не может воспринимать книжку, которую его заставляют читать, и не может получить от чтения удовольствие.

Но есть ложные установки: „надо читать“ и „все культурные люди читают книги“. В первом случае непонятно, кому это надо. Во втором — установка оценочная, то есть не очень здоровая. Ими руководствоваться не стоит».

Читайте также

Почему детей заставляют читать насильно?

Как правило, насильно заставляют читать своих детей только те родители, которые сами не увлекаются чтением и не понимают, в чём удовольствие от него. Это еще одна причина, по которой дети не хотят читать («Почему я должен делать то, что другие не делают, почему я должен, а они нет?!»). Читающие родители обычно показывают своим примером, что читать — классно, и дети начинают читать, подражая им. Такие родители могут обсудить книги с детьми — и этим их заинтересовать.

Как использовать книгу для погружения в поток

Американский психолог Михай Чиксентмихайи исследовал ощущение счастья и выяснил, что люди чувствуют максимальное удовлетворение, находясь в состоянии потока — в полной сосредоточенности на деятельности, которой они занимаются.

Умение входить в поток определяет не только уровень удовольствия, которое вы получите от чтения, но и качество усвоения информации. В состоянии потока информация приходит в мозг более упорядоченной и лучше закрепляется в памяти. Чтобы входить в это состояние, нужно научиться концентрировать внимание на чем-то одном.

Чтобы войти в поток, необходимо:

Как извлечь пользу из прочитанного

«Осмысление — это разнообразная умственная деятельность, способствующая лучшему научению. Вы восстанавливаете в памяти свой прошлый опыт, соотносите его с новым и мысленно отрабатываете те действия, которые должны будете совершить в следующий раз».

Из книги об эффективном обучении Питера Брауна и Генри Рёдигера «Запомнить всё»

Этот совет применим и для чтения художественной литературы: припоминание и переосмысление приобретенной информации полезны для ее лучшего усвоения.

Вот два способа переосмыслить прочитанное:

Как понимать художественную литературу

Важно понимать, что художественная литература глубоко субъективна и не дает единственно верных ответов на вечные вопросы. Не нужно пытаться искать в книге истину. К ней стоит относиться как к мнению конкретного человека, написавшего ее, которое можно сопоставить со своим опытом и подумать: согласны вы или нет? Поэтому и говорят, что литература расширяет кругозор, заставляя нас воспринимать непривычные точки зрения на жизнь.

Чтобы простимулировать размышления, задавайте себе вопросы во время и после чтения:

Поиск ответов на эти вопросы развивает мышление. На самом деле изначально идея школьных сочинений была именно в том, чтобы научить детей думать и спровоцировать дискуссии и споры. Но об этом как-то забыли. Вдумчивое чтение дает возможность пережить гораздо больше инсайтов, чем простое поглощение текста.

Разбор для продвинутых

Понимание символов и других художественных приемов приходит с опытом, но можно ускорить этот процесс. Книга Томаса Фостера «Искусство чтения» настраивает мозг на анализ разных литературных фишек и учит смотреть вглубь текста, а не читать поверхностно, ограничиваясь уровнем сюжета. В конце автор дает список литературы для отработки навыков.

Полезно ли скорочтение

Скорочтение — способность быстро воспринимать текст. Обычно оно подразумевает не последовательное чтение слова за словом, а беглый просмотр всего текста, который позволяет уловить только общую суть. Такой способ чтения фикшна обесценивает его, так как не дает насладиться художественными достоинствами произведения: ритмом и темпом текста, подбором слов и т. д.

Как увеличить скорость без потери качества

Под скорочтением можно понимать и такие навыки, как подавление внутреннего проговаривания слов или умение контролировать движения глаз и не возвращаться к уже прочитанному. Эти приемы ускоряют восприятие текста, но не в ущерб смыслу.

Выбрать бумажную или электронную книгу

В каком формате читать — личный выбор каждого. Назову только преимущества бумажных и электронных книг (приложения-читалки в телефоне не считаются).

Пять шагов к пониманию классической литературы

Чтобы понимать и анализировать классику, нужно любить читать, развивать художественный вкус и поближе познакомиться с авторами и эпохой.

Начните с беллетристики

Корней Чуковский считал, что путь к «Евгению Онегину» начинается с детской литературы. Воспринимать сложные и многозначные тексты классических произведений, не имея читательского опыта, и в самом деле довольно сложно. Поэтому первый шаг к пониманию классики — это чтение беллетристики, то есть развлекательной литературы.

Известные, любимые многими поколениями юных читателей проверенные временем произведения в жанре приключений, детектива или фантастики, авторства Марка Твена или Жюля Верна, а также Джоан Роулинг и её цикл о Гарри Поттере — эти и подобные книги помогут полюбить сам процесс чтения, познакомится с разными сторонами жизни, увидеть героев в неожиданных обстоятельствах. У каждого человека есть та книга, что станет его проводником в мир литературы. Самое главное — отыскать её.

Читайте о современности

Понять и полюбить классическую литературу помогут произведения, описывающие наши современные реалии. Чем ближе действие к нашему времени, тем проще воспринимается книга: от читателя не требуется знание исторического и культурного контекста, он может ассоциировать героев с собой и своим окружением. На примере подобной книги неопытный читатель может потренироваться в анализе произведения: определить её идею, проблематику, авторскую позицию и языковые средства, которыми она выражена, и тем самым улучшить свои читательские навыки.

Подборку таких произведений можно составить самостоятельно. Я могу посоветовать следующий список:

Йорн Риэль «Мальчик, который хотел стать человеком»

Нина Дашевская «Я не тормоз»

Алексей Варламов «Лох»

Евгений Водолазкин «Лавр»

Дмитрий Быков «Июнь»

Хайтани Кэндзиро «Взгляд кролика»

Исигуро Кадзуо «Погребённый великан»

Полюбите стихи

Один из путей к пониманию классики — чтение стихов. Стихотворения, как правило, короче, чем рассказы, повести и тем более романы, но при этом эмоционально насыщены. Прочитав всего несколько строк, можно почувствовать авторское настроение и уловить образы, которые он стремился передать. Чтение стихов развивает литературный вкус, учит получать удовольствие не только от содержания, но и от формы произведения, неожиданной рифмы. Благодаря стихам читатель начинает видеть в тексте не только информацию, но и скрытые смыслы, а это умение — важная ступенька к пониманию классики.

📚 Планируете переход на домашнее обучение?

Пример гармоничного сочетания формы и содержания — фигурные стихи. Их писали многие поэты: Г. Державин, В. Брюсов, И. Рукавишников, А. Вознесенский и другие.

Кроме того, стихотворения дают представление и о культурном контексте, в них часто упоминаются разные подробности быта и образа жизни людей. Впоследствии это поможет в понимании более объёмных классических произведений. Например, прочитав стихотворение Пётра Вейнберга «На Невском проспекте», можно уловить особое настроение этой улицы, почувствовать характер проспекта. Это очень пригодится для понимания повести Н. Гоголя «Невский проспект», в которой Невский выведен в качестве самостоятельного персонажа.

Изучайте историю

Современным школьникам трудно понимать классику, потому что за сто или двести лет с момента написания произведения повседневная жизнь людей кардинально изменилась: другими стали обычаи, привычки, нормы, этикет. Из-за этого и персонажи, и события классических произведений кажутся далёкими и непонятными.

Здесь поможет изучение истории и культуры того периода, которому посвящено произведение, расширение кругозора в этом направлении.

Необязательно читать скучный учебник по истории — составить представление об эпохе помогут фильмы, ролики в интернете или другие книги писателей той эпохи. В любом произведении обязательно отражаются культурные реалии своего времени: быт, одежда, образ жизни разных сословий, любимые блюда и напитки. Помните, что авторы могут описывать не только свое время, но и прошлое, которому они не были свидетелями и которое изучали по историческим документам, воспоминаниям и мемуарам. Именно так, например, Пушкин написал «Капитанскую дочку».

Познакомьтесь с писателем

Необязательно подробно изучать всю его биографию или заучивать наизусть события и даты — это вряд ли продвинет вас в понимании классики. Однако некоторые детали биографии — те, которые имеют отношение к созданию конкретного произведения — могут дать ключ к пониманию его смысла или настроения. Например, стихотворения Пушкина, написанные в 1830 году в болдинской ссылке, обретают совершенно новое звучание, если знать, в каком эмоциональном состоянии в тот момент находился автор. Высланный в Болдино, Пушкин всей душой стремился обратно в Москву, где его ждала невеста Наталья Гончарова, и на этой волне эмоций и переживаний как раз и рождались его болдинские тексты. Среди них «Элегия»: «Но не хочу, о други, умирать; // Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать…», «Бесы», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».

Иногда, читая биографию автора, можно узнать какую-нибудь деталь, которая сразу сделает его ближе, понятнее, интереснее. Например, Гоголь очень любил макароны-спагетти с сыром, Грибоедов был дипломатом и погиб во время исполнения посольской миссии в Персии, а Анна Ахматова сочинила свое первое стихотворение в 11 лет. Порой одна такая деталь способна перевернуть представление о писателе и начать иначе воспринимать его произведения.

Что нужно запомнить:

1. Чтобы понять и полюбить классику, нужно много читать, двигаясь от простой, развлекательной литературы к сложным произведениям.

2. Чтение стихотворений поможет развить художественный вкус и умение видеть скрытые смыслы.

3. Знание истории и культуры позволит лучше ориентироваться в событиях произведения, поступках и мотивах героев.

4. Знакомство с писателем и деталями его биографии сделает его книги ближе и понятнее.

Хотите получать новые статьи во «ВКонтакте»? Подпишитесь на рассылку полезных статей

10 простых советов, как научиться понимать книги и читать с толком

Почему в книгах нельзя пропускать длиные описания природы, зачем литературные герои так много едят и как важно знать сказки (очень важно!). На всё это отвечает в своей книге «Искусство чтения» профессор литературы Томас Фостер. Гоша Матавкин законспектировал книгу и составил список советов, после которых вы поймёте и Джойса, и Пелевина, и вообще любую книгу.

Ещё в предисловии профессор литературы Томас Фостер пересказывает читателям разговор со студентами. Да, говорит он им, мистер Линднер из классической американской пьесы «Изюминка на солнце» Хэнсберри — самый настоящий дьявол, пусть у него и нет рогов и копыт, а выглядит он как тихий и неприметный недотёпа. «Но как же так?» — спрашивают студенты. Ответу на этот вопрос посвящена, в общем, вся книга Фостера.

Фостер рассказывает, как читают и какие смыслы считывают профессора литературы (оригинальное название — «How To Read Literature Like A Professor»), и учит понимать книги так же хорошо, как они. «Искусство чтения» написано просто и смешно, поэтому понравится даже детям, после него им будет гораздо проще одолеть список чтения на лето. Взрослые же, которые прочитают книгу, смогут летними вечерами щёлкать классические произведения вместо сериалов по телевизору.

На каком мономифе основаны большинство книг

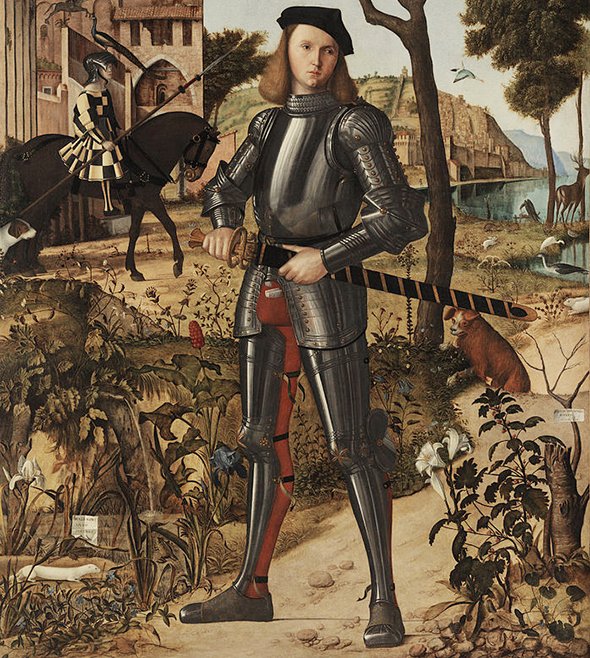

Около года назад Оксимирон на баттле с Гнойным рассказал всем подросткам России о книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», которая вышла в США ещё в 1949 году. Она основана на концепции так называемого мономифа. Кэмпбелл и Оксимирон утверждают, что большинство сказаний со всего мира имеют одну и ту же структуру: рыцарь отправляется спасать принцессу из замка, сражается за неё с драконом, а потом вместе с ней возвращается домой.

«Искусство чтения» начинается с пересказа идей Кэмпбелла, на это хватает всего одной главы. Для примера он придумывает историю о подростке, который на велосипеде едет за хлебом, уворачивается от злобной овчарки, встречает в магазине девушку, в которую влюблён, с другим парнем — и тут же решает записаться в армию.

Вроде бы нет ничего проще, но на самом деле велосипед — это конь, овчарка — дракон, а возлюбленная подростка — принцесса в заточении. Ах да, хлеб — это святой Грааль

Фостер пересказывает Кэмпбелла подробнее, чем Оксимирон. Например, обращает внимание на то, что заявленная цель героя никогда не совпадает с его истинной целью: рыцарь отправляется в далёкий путь не за принцессой и даже не за хлебом, а за поиском самого себя.

Раскладывая структуру рыцарского путешествия на пять простых пунктов (есть тот, кто даёт обещание; есть место, куда он должен отправиться; есть испытания в дороге; и так далее), Фостер подводит под неё «Властелина колец», «Гекльберри Финна» и даже «Выкрикивается лот 49» Томаса Пинчона. Так всё это становится понятнее.

Литература вырастает из литературы

Фостер высказывает идею, которая вряд ли понравится детям: чтобы понимать новые книги, нужно хорошо знать старые. Но если мономиф точно лежит в основе путешествий современных литературных персонажей, то где мы встретим отсылки к другим произведениям — ещё неизвестно. Чтобы видеть «общие схемы, архетипы и сквозные темы», нужно научиться смотреть, знать, куда направлять взгляд.

7 советов, как помочь ребёнку полюбить читать (добровольно!)

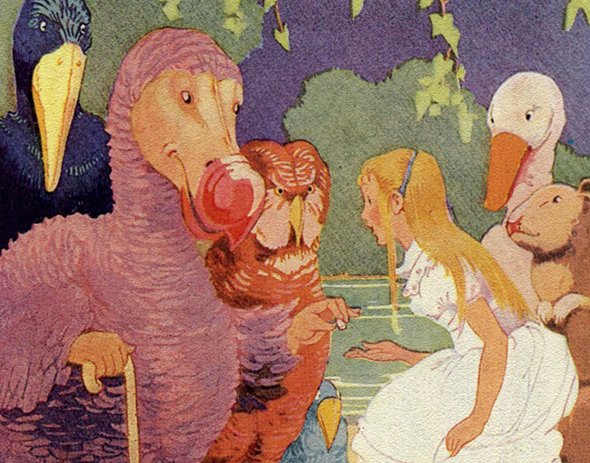

Фостер разбирает роман современного американского прозаика Тима О’Брайена «Вслед за Каччато» и находит в нём отсылки к «Алисе в Стране чудес» и «Гансу и Гретель» — ведь это не детская сказка, а суровая мужская книга о войне во Вьетнаме!

Ещё Фостер пишет, что возлюбленная главного героя уж слишком похожа на Сакагавею — молодую женщину из индейского племени, которая помогала англичанам исследовать земли на американском Западе. Не слишком ли много отсылок и заимствований? Всё нормально, заявляет Фостер и цитирует своего коллегу Нортропа Фрая: «Литература вырастает из литературы».

Когда в процессе чтения возникает чувство узнавания (или, как называет его автор, чувство «ага!»), мы видим уже не только текст на странице, а начинаем искать в нём параллели и сравнения. Эта перекличка одних произведений с другими называется интертекстуальностью. Она делает литературу живой, а авторы используют её и иногда играют с читателями в изощренную угадайку.

Интеллектуалы цитируют в своих произведениях Шекспира, Фолкнер и Хемингуэй называют свои произведения строчками из Библии, а детские сказки и древнегреческие мифы пересказывают вообще все подряд. Всё на свете прочитать, конечно, нельзя, но для понимания современной литературы и не надо. Что называется «вполне достаточно самого лучшего».

Еда, вампиры и всё о сексе (кроме самого секса)

В «Искусстве чтения» есть ответы на вопросы, которые часто мучают неопытных читателей. Например, зачем некоторым авторам нужны такие длинные описания приёма пищи? Фостер пишет: «Когда люди вместе едят или пьют, они причащаются». Причастие бывает не обязательно церковное, часто оно просто означает близость персонажей.

Например, в «Истории Тома Джонса, найдёныша» Генри Филдинга главный герой и его спутница, ужиная в таверне, «жмурятся от удовольствия, причмокивают, покусывают, посасывают косточки, облизывают пальцы, постанывают, шумно глотают». Сцена превращается почти в эротическую. Джойс в рассказе «Мёртвые» подробно описывает богатый разными блюдами стол, чтобы читатель сам почувствовал себя сидящим за ним, втянулся в момент и уже бы вместе с персонажем разобрался в идее произведения.

Хроники Нарнии: сказка о сексизме, расизме и религиозной пропаганде

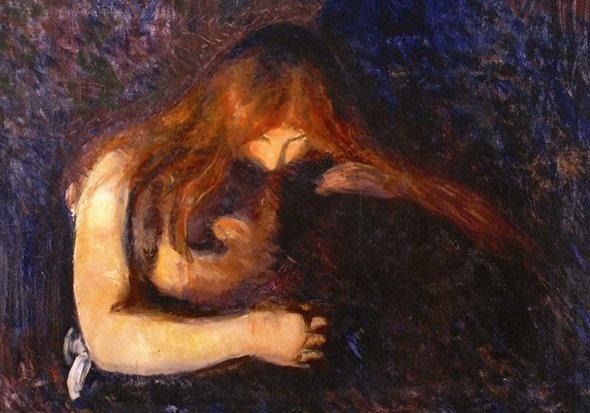

Есть в «Искусстве чтения» глава и о других едоках — кровожадных. Даже если вы, читая романы о вампирах, вообще не задумываетесь, зачем их авторы о них пишут, и просто наслаждаетесь сюжетом, мысли Фостера на этот счёт наверняка вас заинтересуют. Он говорит, что вампиризм бывает не только буквальный, а вампиры (как и привидения, оборотни, злые двойники) никогда не бывают просто вампирами. Ещё в классических викторианских романах самыми страшными кровопийцами и душегубами всегда оказываются самые обычные люди. Так что не стесняйтесь читать мистику — в ней вы всегда найдёте грустную правду жизни.

Иносказательны и описания природы. Если в конце длинного романа персонажи слышат начинающуюся грозу, то, скорее всего, и между ними вот-вот будут греметь гром и сверкать молнии. Так что не пролистывайте эти страницы — они помогут вам разобраться в следующих.

10 советов, как правильно читать

1. Читайте названия глав

Случается, что вы прочитали книгу, посмотрели на название, а в книге вообще ничего такого не было. Это знак! Или вы невнимательно читали, или автор вам на что-то намекает. И да, точно так же не забывайте читать названия частей и глав в книге.

2. Обращайте внимание на деление на части и главы

Почему в книге вообще есть части и главы, и почему они такие, какие есть — это тоже важно. Почему одна глава заканчивается вот этим, а другая начинается вот с того, зачем нужны пролог и эпилог, почему у некоторых авторов главы по две странички, а у других — по двести.

3. Внимательно читайте имена персонажей

Когда в школе рассказывали о говорящих фамилиях, почему-то молчали о том, что почти все фамилии в литературе говорящие. Только одни о себе кричат, а другие говорят шёпотом. Имена, фамилии, клички — всё сплошь характеристики персонажей (правда, иногда их нужно погуглить, чтобы понять, что они означают).

4. Смотрите на время и место действия

Если автор переносит читателя в другие время и место, происходит это не только и не столько потому, что где-то там могут быть драконы, а у нас здесь — нет. Даже рассказывая о временах и местах с драконами, говорит-то автор, скорее всего, про свои время и место. Хорошие книжки не злободневные, а универсальные.

5. Прочитайте о создании книги и биографию автора

Неплохо бы узнать, где и когда автор написал своё произведение — что тогда писали другие, что уже было написано, и что пока не было, что было можно и модно, а что нельзя и не комильфо. Если уж всё равно отвлеклись от книги на интернет, посмотрите, как вообще жил или живёт автор. Скажем, людей бедных часто волнуют совсем не те вещи, что богатых.

6. Сопоставить начало и конец произведения

Обязательно вспоминайте, как начиналась книга, когда её дочитываете. Обратите внимание, каким главный герой был в самом начале и каким стал в конце, и задайтесь вопросом, почему он так изменился.

7. Выучите тропы и жанры (ну хотя бы прочитайте, что это такое)

То есть все эти метафоры, гиперболы, олицетворения и прочие синекдохи, а знание жанра поможет понять тот или иной поворот сюжета. Что, герои сидят на скамейке и вдруг знакомятся с дьяволом?! Всё нормально, это же магический реализм.

8. Обращайте внимание на символы

Это, пожалуй, самый пространный совет: мало того, что символом в книжке может быть почти всё, что угодно, так ещё и один и тот же символ может означать совершенно разные вещи. Несмотря на то, что сигара иногда просто сигара, картина на стене, дождь за окном, колечко в кармане — это всё символы, и это всё важно.

9. Вспомните другие книги

Писатели обычно сами много читают, поэтому часто ссылаются на другие произведения. Их бы неплохо помнить. Конечно, всё на свете прочитать невозможно, но Библию, древнегреческие мифы и фольклор знать точно надо. Когда читаете, скажем, современный русский роман, там героиня бросается под поезд, и вам это ничего не напоминает, то лучше и классику перечитать — хотя бы в кратком пересказе.

10. Читайте самые скучные места в книге (даже описания природы)

Потому что автор ничего не делает просто так. Если вам на протяжении пяти страниц рассказывают, как над городом собираются тучи — значит, автору очень сильно надо показать, как спокойно всё было раньше, но вот сейчас-то будет гроза. И обычно гром и молнии не только в небе, но и в отношениях между героями.