Как начать разговор со священником

Как правильно общаться с духовником

На вопросы читателей отвечает профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Кто лучше — ласковый или строгий?

— Отец Максим, должен ли верующий исповедоваться не любому, а именно «своему» батюшке?

— Желательно найти духовника — священника, к которому вы будете регулярно ходить на исповедь, спрашивать совета, который будет вас знать и сможет помочь в духовных вопросах.

— Как его найти?

— Можно побывать на службах в разных храмах, присмотреться, послушать, как священники проповедуют, понять, какая атмосфера в приходе, и потом сделать свой выбор. Важно, чтобы вы чувствовали полное доверие к батюшке, чтобы он вызывал у вас симпатию и уважение.

— Некоторые люди ищут «удобного» духовника, надеясь, что он будет потакать их слабостям. Или лучше поступать наоборот: выбирать более строгого, чтобы учиться смирению?

— Вряд ли имеет смысл определять духовника по таким критериям. Один и тот же батюшка может быть с кем-то более строгим, а с кем-то менее. На первых порах священники обычно стараются ободрить новичка, но со временем становятся строже, чтобы люди духовно росли, не расслаблялись, не впадали в гордость. Важно понимать, что духовник для вас — не диктатор и не ласкатель, а более опытный старший брат. Вам предстоит совместная духовная работа, и у вас должно быть полное взаимопонимание.

Когда спрашивать совета

— Нужно ли спрашивать у духовника совета и благословения на всякое дело?

— Не на всякое дело, а в душевно трудных для вас ситуациях. Иногда люди путают духовника и духовного отца. Это разные понятия. Духовный отец — понятие из монастырской практики. При постриге человек даёт обет послушания и в дальнейшем постоянно исповедует духовному отцу не только свои греховные дела, но даже помыслы. Но если вы не монах, в этом нет необходимости. Вам не нужно каждый день ходить к священнику и исповедовать помыслы. Не нужно пытаться копировать монастырскую жизнь и по любому поводу идти к батюшке за благословением. Вам достаточно иметь духовника и обращаться к нему по мере надобности.

— То есть о полном отсечении воли речь не идёт? И есть вопросы, с которыми к духовнику не стоит обращаться?

— Надо трезво понимать, что священник — не оракул, не ясновидец. Он не может заранее всё знать и за вас определять вашу дальнейшую жизнь. Какой бы благодатный ни был батюшка, он может лишь посоветовать, а решение остаётся за вами. Некоторые люди под видом особого смирения пытаются переложить на духовника всю ответственность за свои поступки. Это ошибка. Спрашивают, например, в какой институт поступать, в какой фирме работать, брать ли кредит в банке, какой купить автомобиль, куда поехать в отпуск, что подарить тёще на день рождения. Подобные вопросы всё-таки лучше решать самим. Священник, конечно, может дать житейский совет, но к духовной сфере это, как правило, отношения не имеет.

В чём не может быть компромиссов

— Всегда ли надо слушаться духовника?

— Слушаться надо. Но если священник дал вам совет, которого вы не понимаете, внутренне ему противитесь, то можно подойти ещё раз и поделиться с ним своими мыслями. Если речь идёт о сложной, неоднозначной ситуации, духовник не должен навязывать своё мнение, требовать слепого подчинения. Другое дело, если человек намерен совершить явный грех, например женщина хочет сделать аборт. Тут, конечно, никаких компромиссов быть не может.

— Если я исполняю советы священника, значит ли это, что я не несу духовной ответственности за свои действия?

— Вы слушаетесь совета, но остаётесь при этом свободным человеком. Никто, даже Господь Бог, не отнимает у вас вашей воли, и вы несёте ответственность за свои решения.

Не надо поклоняться батюшке

— В нашей почте есть анонимные письма от женщин, которые признаются в особой привязанности к духовникам. Благообразный, культурный, эмоционально чуткий священник иногда становится объектом горячих чувств. Это нормально?

— Нет, от такого поклонения следует беречься. Известно: любой пастырь должен приводить людей не к себе, а к Богу. Нередко любимый батюшка вызывает положительные эмоции. Его стараются порадовать, побаловать, общение с ним становится удовольствием. И если он сокращает дистанцию, то среди прихожанок могут возникнуть пересуды, незримая конкуренция, борьба за влияние, ревность… Всего этого надо избегать. Экзальтированное отношение может стать искушением и для самого батюшки. А восторженное поклонение нередко переходит в свою противоположность: сначала духовника поднимают до небес, а потом следуют разочарование и осуждение.

— Что же делать женщине, которая особенно привязалась к батюшке, видит в нём мужской идеал?

— Ей лучше оставить этот храм и перестать видеться со своим «мужским идеалом», иначе произойдёт пагубная подмена: вместо духовной работы возникнет душевно-плотская страсть. В таких случаях нужно решительно отсекать соблазн.

Монополии на духовные советы нет

— Можно ли верующему обращаться не только к духовнику, но и к другим опытным священникам?

— Конечно. Ни один пастырь не имеет монополии на духовные советы, он не «владелец душ», а ваш помощник. Но иногда возникает ситуация, когда человек уже заранее принял какое-то удобное для себя решение и добивается, чтобы его благословили. А его духовник против. И тогда верующий отправляется за одобрением к другим, ищет более «покладистых» пастырей. Вряд ли это можно назвать духовным решением проблемы.

— Может ли верующий сменить своего духовника? Как это сделать?

— Смотря по обстоятельствам. Бывает, человек переезжает в другой город или в другую страну. Это один вариант, и тут особых трудностей не возникает: они продолжают общаться по телефону, по Интернету, но уже без исповеди. А бывает, что наступает разочарование в духовнике, недоверие к нему. И тогда лучше подойти к священнику и попросить его совета. Он не может привязать вас к себе, сказать: «Не отпущу!», но может посоветовать вам другой храм или того батюшку, который окажется для вас ближе по эмоциональному складу.

О чем говорить с батюшкой. Как. И когда

Онлайн или все-таки лично?

|

Одним из разделов, которые присутствуют едва ли не на всех более или менее крупных православных Интернет-порталах, является раздел с достаточно стандартным названием: «Вопросы священнику». И он же — один из самых востребованных, о чем свидетельствует как статистика посещений, так и количество самих поступающих на электронные почтовые ящики этих порталов вопросов. Огромную популярность приобрел за сравнительно короткое время проект «ВКонтакте» с чудным названием «Батюшка онлайн», о котором мы писали не так давно в нашей газете.

В чем же причина этой востребованности, в чем секрет популярности? И почему вопросы так похожи друг на друга, так часто повторяются и львиная доля их требует не просто ответа, а пастырского совета, наставления, утешения? Неужели только в Интернете-то и можно пообщаться со священником, неужели бОльшая часть батюшек и правда чаще находится в Сети, «онлайн», чем в храме, на приходе, там, где с ними можно было бы побеседовать вживую, а не на «удаленном доступе»? Если так, то кто же тогда служит в этих храмах, кто исповедует, причащает, венчает, крестит, отпевает? Не те же ли самые батюшки? Вроде бы, они же… Что же тогда получается? На службу, на требы приходят одни люди, а вопросы в Сети задают другие, которые в храм даже и не заходят? Бывает, конечно, и так, однако те же вопросы свидетельствуют: подавляющее большинство их авторов в храме как минимум бывают.

Странная какая-то ситуация, парадоксальная… Приходит человек на службу, исповедуется, причащается, целует крест, уходит и… Включает дома компьютер и пишет письмо священнику из другого города, которого никогда не встречал и даже фотокарточки, возможно, не видел. Или — заходит в храм, ставит свечи, молится, проходит мимо встретившегося ему настоятеля, выходит на улицу и далее — то же самое. Странно, правда…

А все оттого происходит так по большей части, что человек, имеющий к священнику немало вопросов, не знает толком, как к нему подойти, не говоря уже как эти вопросы задать — и не потому, что это особенно трудно, а просто навыка нет, не по себе как-то или опыты какие неудачные были. Однако все это вполне преодолимые препятствия. Я бы даже так сказал: нуждающиеся в преодолении. Остро.

Проблема доступа

Церковная жизнь без полноценного общения со священником вряд ли может вообще должным образом состояться. Человек приходит в Церковь, практически ничего не зная о ней. Книги, тот же Интернет, средства массовой информации, безусловно, могут оказать ему какую-то помощь, что-то прояснить, но живого собеседника не заменят. Тем паче не заменят они пастыря, имеющего определенный жизненный и духовный опыт, способного увидеть, кто стоит перед ним и какое слово, какое участие и совет ему потребны.

Распространенная (в Интернете, в частности) точка зрения такова: батюшкам чаще всего некогда, о чем они коротко скажут, сквозь зубы, на бегу, поэтому рассчитывать на их внимание особенно нечего. И вообще, не очень им интересно с разными «захожанами» общаться, да и с прихожанами тоже. Зато им очень нравится сидеть дома и иногда до поздней ночи, а иногда с раннего утра стучать по клавиатуре компьютера, отвечая очередному вопрошающему. В этом, видимо, корысть какая-то есть, заинтересованность. Вот, правда, какая — не совсем понятно. В Сети на вопросы отвечать — это ведь не иномарку дорогую освятить, не пару состоятельную повенчать — дохода никакого!

Шутки шутками, а на самом деле священников, неравнодушных к тем, кого посылает к ним за помощью и назиданием Господь, совсем не так мало, как кажется. И найти их и «доступ» к ним не так уж и сложно. Не исключено, что в некоторых особенно больших приходах стоило бы даже специальную инструкцию разместить — как это лучше сделать. Ну а пока этого нет, попробуем здесь что-то похожее на эту самую инструкцию изложить.

Время и темы

Для людей, еще не очень хорошо знакомых с церковной жизнью, необходимо сразу сделать следующее разъяснение: чтобы поговорить со священником, надо предварительно разобраться, как, где и в какое время его найти. Существенную помощь в этом плане может оказать висящее у входа в любой храм расписание богослужений. Совершенно естественно предположить, что когда есть в храме служба, есть там и священник, а во время между службами он может находиться на требах или быть занят какими-то иными делами. Так же естественно предположить и то, что непосредственно во время службы пообщаться не получится, потому что священник будет занят. И перед службой будет не очень удобно, потому что он может подойти непосредственно перед ее началом. А вот сразу после — вполне возможно.

Но можно поступить и еще проще: подойти к продавцу за свечным ящиком и вместо того, чтобы задавать ему вопросы обо всем — и в Церкви, и на свете (как нередко бывает), спросить только об одном: когда можно прийти для того, чтобы побеседовать со священником на интересующие темы.

Темы… С этим, на самом деле, тоже надо бы определиться — причем данное замечание касается людей, уже не только делающих в Церкви первые шаги, но и тех, которые находятся в ней далеко не первый день. О чем уместно говорить с батюшкой и о чем не очень? Вполне уместно и даже необходимо — о том, что такое христианство как таковое и как жить по-христиански в нашу столь непростую эпоху, что такое церковная жизнь и как ее начать, как правильно молиться, исповедоваться, причащаться, что читать, как учиться бороться со страстями, чем руководствоваться в той или иной ситуации, связанной с нравственным выбором. И еще о многих подобных вещах. А вот не очень уместно или даже неуместно совсем, так это о вопросах бытового, материально-технического или даже правового характера: стоит ли менять машину, продавать квартиру, как отсудить захваченную соседом по даче часть участка, класть ли деньги в банк, или вложить в недвижимость, или просто перевести их в валюту… И так далее. За такими советами, как ни странно, к духовенству обращаются совсем не редко, не учитывая почему-то при этом, что далеко не каждый священник способен совмещать в себе разом экономиста, юриста и специалиста по разрешению кризисных ситуаций. Хотя, стоит признать, что подчас и приходится совмещать: мало ли в наше и правда совсем не простое время людей, которых никто и нигде больше не выслушает, кроме как батюшка в церкви, и никто больше не поможет. Куда тут деваться… Но лучше бы все же без непрофильных вопросов. Бывает, разумеется, и так, что человек хочет по житейскому вопросу не совета попросить, а благословения и молитв, и это совершенно естественно.

Терпение вкупе с милосердием

По мере того, как человек начинает узнавать церковную жизнь, ему становятся понятны те ситуации, за которые прежде он мог обижаться на священников, которые «куда-то спешили». Прежде всего потому, что он постепенно узнает, что священнику есть куда спешить. Иногда он спешит соборовать, исповедовать и причащать умирающего, иногда — в отделение детской реанимации крестить новорожденного с трудно совместимым с жизнью диагнозом. У него может быть то или иное епархиальное послушание, которое требует его присутствия в определенном месте и в определенное время, у него вообще может быть немало обязанностей и дел. А еще может быть язва, требующая питания строго по часам, или диабет, или ишемическая болезнь сердца, или гипертония — причем не всегда в преклонном возрасте. Это все, к сожалению, не редкость. Ну и семья еще может быть собственная, и дети, которых надо забирать из школы. Или супруга в роддоме… И много еще всего такого. Почему? Потому что он всего лишь навсего человек.

И посему не стоит на него сердиться за «невнимание» и «неуловимость». Лучше проявить терпение вкупе с милосердием. Узнав, когда его застать в храме, не надо «набрасываться» на него сразу со всем, что накипело за долгие годы, правильней просто сказать:

— Мне хотелось бы с Вами поговорить. Как и когда это удобнее сделать.

Исповедь и беседа — разные вещи

Для ведущего нормальную церковную жизнь христианина, регулярно исповедующегося и причащающегося, встреча со священником проблемой, конечно, не является, он регулярно видится с ним: подходя к Чаше, у аналоя с Крестом и Евангелием. Но, как ни странно, сложности именно с общением подчас возникают.

То, что у Чаши, во время Причащения, поговорить с батюшкой не получается — дело понятное. А вот исповедь кажется для разговора временем вполне подходящим. Ошибочно, конечно. И не только потому, что исповедников может быть много, а времени у священника мало. Бывает и так, что народу всего ничего и времени достаточно. Дело в другом: исповедь и беседу смешивать не стоит, слишком разные это вещи по самому характеру своему, по тому настрою, который необходим для первого и для второго. Лучше поступить иначе. Сначала исповедоваться, дождаться, когда будет прочитана разрешительная молитва. А уже потом спросить:

— Батюшка, у меня есть вопросы, могу ли я их сейчас задать?

Если обстоятельства позволяют, то и слава Богу. И очень хорошо, если хотя бы какая-то часть этих вопросов будет касаться предметов духовных: той же борьбы со страстями, чтения, молитвы. После исповеди, когда перед священником обнажились раны души, нужды конкретного человека, ему гораздо проще будет дать ему правильный совет, верное наставление. (В связи с этим же не лишним будет, думаю, сказать о такой странности современной церковной жизни: то и дело приходится встречаться с людьми, которые исповедуются у одного священника или даже вообще разных, а за советом и поговорить приходят к другому, у которого никогда не исповедовались. Это примерно то же, что, пройдя обследование в одной клинике и не забрав оттуда ни одной выписки, отправляться на консультацию в другую…).

Если же времени нет, то надо договориться, как уже выше было сказано, на потом, когда будет удобно и священнику, и прихожанину.

…Я уверен: большинство из нас, пастырей, время для беседы обязательно найдет. Большинство из нас вправду всерьез относится к тем, кто приходит к нам со своими духовными нуждами. Да и корысть, если честно, тоже, разумеется, есть: так ведь хочется видеть плоды своего служения, хоть малые, хоть скромные самые… А их трудно увидеть, если не будет этих бесед, этого общения, этой совместной и единой, насколько возможно, со своей паствой жизни.

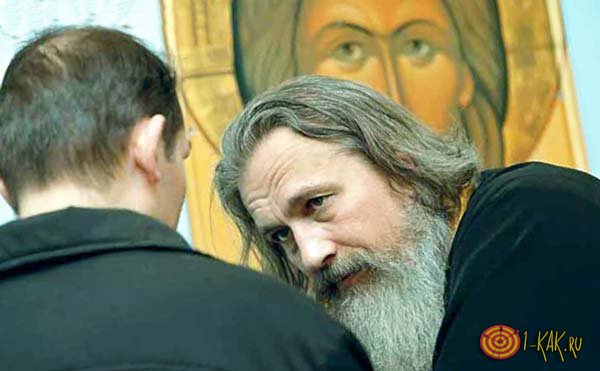

Фото Александра Шурлакова

Газета «Православная вера» №12 (488)

Ответы на любые вопросы

Придя в первый раз в храм, мы не знаем, как обращаться к священнику. Церковь обязывает прихожан к определенному этикету и правилам. Ведь это не клуб и не дискотека, а место довольно официальное.

Кто такой и зачем нужен священник?

Официально признанное значение священника – служение религиозному культу. В христианской церкви священник имеет вторую степень, то есть он стоит по рангу ниже епископа, но выше диакона. Это дает ему право совершать богослужения, все таинства, кроме рукопожатия. В православной церкви получить облачение священнослужителя может человек, который:

Священничество – это не должность, а образ жизни, требующий ответственности и самопожертвования.

Как лучше обращаться к священнику в храме?

Не бойтесь – главная задача священника, общение с людьми от имени Божьего.

Как обращаться к священнику во время исповеди?

Исповедь – признание в своих грехах, сожаление о них и раскаяние. Покаяние является неотъемлемой частью жизни христианина. Именно священникам доверена участь отпускать людям грехи.

Как обращаться к священнику по телефону?

Современные технологии диктуют свои правила. Святому Отцу можно позвонить и по телефону в случае необходимости или близкого знакомства.

При прощании, как и в храме, можно попросить благословения и положить трубку.

Обращение в зависимости от сана священнослужителя

Существует три основных ранга священнослужителей, которые нельзя не учитывать при обращении:

Теперь, вы будете знать, как обращаться к священнику в зависимости от ситуации, сана, и даже сможете позвонить ему по телефону.

Видео об обращении к священникам

Далее советуем посмотреть видео, в котором святой отец Евгений расскажет, как именно лучше обратиться к священнику, чтобы попросить его благословления и для других целей:

Что надо знать о православном церковном этикете

иеромонах Аристарх (Лоханов)

По благословению Преосвященного Симона, Епископа Мурманского и Мончегорского

Общие сведения о церковном этикете

Годы воинствующего безбожия в нашей стране, приведшие в итоге к историческому и религиозному беспамятству, прервали немало традиций, которые скрепляли поколения, придавали жизни освящение через верность вековым обычаям, преданиям, установлениям. Утеряно (и теперь только по частям и с трудом восстанавливается) то, что наши прадеды впитывали с детства и что становилось потом естественным, – правила поведения, обхождения, учтивости, дозволенности, которые сложились на протяжении долгого времени на основании норм христианской нравственности. Условно эти правила можно назвать церковным этикетом. Вообще этикет – это свод правил поведения, обхождения, принятых в определенных социальных кругах (различают придворный, дипломатический, воинский этикет, а также еще и общегражданский), а в переносном смысле – и сама форма поведения. Специфика церковного этикета связана прежде всего с тем, что составляет основное содержание религиозной жизни верующего человека, – с почитанием Бога, с благочестием.

Для различения двух терминов – благочестие и церковный этикет – вкратце коснемся некоторых основных понятий нравственного богословия (по курсу «Православное нравственное богословие» архимандрита Платона. – Троице-Сергиева Лавра, 1994).

Жизнь человека проходит одновременно в трех сферах бытия:

— природной;

— общественной;

— религиозной.

Обладая даром свободы, человек ориентирован:

— на собственное бытие;

— на этическое отношение к окружающему миру;

— на религиозное отношение к Богу.

Основной принцип отношения человека к собственному бытию есть честь (указывающая, что есть человек), при этом нормой является целомудрие (индивидуальная неприкосновенность и внутренняя целостность) и благородство (высокая степень нравственной и интеллектуальной сформированности).

Основной принцип отношения человека к ближнему – честность, при этом нормой являются правдивость и искренность.

Честь и честность суть предпосылки и условия религиозного благочестия. Они дают нам право со дерзновением обращаться к. Богу, сознавая свое собственное достоинство и видя в то же время в другом человеке со-путника к Богу и со-наследника Божией благодати.

Упражнению в благочестии (см.: 1Тим.4:7 ), преуспеванию в нем (см.: 1Тим.6:11 ) должна быть подчинена вся жизнь верующего человека, который призван оставаться при этом духовно-трезвенным и не обольщать свое сердце, рискуя впасть в пустое благочестие (см.: Иак.1:26 ).

Благочестие – это как бы вертикаль, устремленная от земли к небу (человек Бог), церковный этикет – это горизонталь (человек человек). При этом нельзя подняться к небу, не любя человека, и нельзя любить человека, не любя Бога: Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает ( 1Ин.4:12 ), и не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? ( 1Ин.4:20 ).

Таким образом, духовными основаниями определяются все правила церковного этикета, которые должны регулировать отношения между верующими, устремленными к Богу.

Существует мнение, что «манерничать ни к чему», так как Бог смотрит на сердце. Последнее, конечно, верно, но ведь и сама добродетель оскорбляет, если она соединяется с отталкивающими манерами. Безусловно, что за блестящим обхождением могут скрываться ужасающие намерения, что связано со знаковым характером нашего поведения, когда, скажем, жест может открывать истинное наше состояние или желание, но может и скрывать. Так, Понтий Пилат в одном современном романе, умывая руки на суде над Христом, дает этакое толкование своему жесту: «Пусть хоть жест будет элегантен и символ безупречен, коль поступок бесчестен». Подобные способности людей с помощью многозначности жеста, хороших манер скрывать худое сердце не могут служить оправданием при отсутствии церковного «хорошего тона». «Плохой тон» в храме может стать претыканием малоцерковного человека на его пути к Богу. Вспомним стенания и жалобы новообращенных, которые приходят в храмы и встречают там порой просто варварское отношение к себе со стороны тех, кто считает себя воцерковленным. Сколько грубости, примитивного менторства, неприязни и непрощения можно встретить в иных общинах! Скольких людей – в особенности из числа молодежи и интеллигенции – утеряли приходы из-за этого! И когда-то они, эти ушедшие люди, придут вновь в храм? И какой ответ дадут те, кто послужил таким соблазном на пути к храму?!

Богобоязненный и церковно-воспитанный. человек, если и видит что-либо неблагопристойное в поведении иного, лишь с любовью и уважением исправляет брата или сестру. Показателен в этом отношении случай из жития преподобного Арсения Великого: «Старец сей удержал одну привычку из своей мирской жизни, именно – иногда он, садясь, полагал ногу за ногу, что могло показаться не совсем благопристойным. Некоторые братия видели это, однако никто из них не осмелился сделать ему замечание, потому что все весьма уважали его. Но только один старец, авва Пимен, сказал братии: «Пойдите к авве Арсению, и я сяду при нем так, как иногда садится он; тогда вы сделайте мне замечание, что я не хорошо сижу. Я стану просить у вас прощения; вместе с тем мы исправим и старца».

Они пошли и сделали так. Преподобный же Арсений, поняв, что так неприлично сидеть иноку, оставил свою привычку» (Жития святых. Месяц май. День восьмой).

Вежливость, как составляющая этикета, у человека духовного может стать средством привлекающим благодать Божию. Обычно под вежливостью понимают не только искусство проявлять внешними знаками то внутреннее уважение, которое мы имеем к человеку, но и искусство быть приветливым с людьми, к которым мы не имеем расположения. Что это – ханжество, лицемерие? Для человека духовного, знающего сокровенную диалектику внешнего и внутреннего, вежливость может стать средством на пути стяжания и развития смирения.

Известно выражение одного подвижника: делай внешнее, а за внешнее Господь даст и внутреннее, ибо внешнее принадлежит человеку, а внутреннее – Богу. При появлении внешних признаков добродетели сама добродетель постепенно возрастает в нас. Вот как мудро писал об этом епископ Вениамин (Милов):

«Кто предупреждает приветствия других своим приветствием, выражает ко всем услужливость, почтительность, всех предпочитает всюду себе, молчаливо терпит разные огорчения и всемерно напрягается мысленно и практически и в самоуничижении ради Христа, тот первое время переживает немало тяжелых и трудных для личной гордости минут.

Но за безропотное и терпеливое исполнение заповеди Божией о смирении на него свыше изливается благодать Святого Духа, смягчает его сердце для искренней любви к Богу и к людям, и горькие переживания его сменяются сладостными.

Так действиями любви без соответствующих чувств любви в конце концов вознаграждается излиянием в сердце небесной любви. Смирившийся начинает чувствовать в окружающих лицах родных во Христе и располагается к ним благожелательностью».

Об этом же писал епископ Феофан Затворник: «Действующий по-церковному, как следует, непрерывно проходит науку благоговеинства пред Богом, с посвящением Ему всего».

В общении с людьми – и церковными, и нецерковными – святые отцы советуют помнить о том, что надо бороться не против грешника, но против греха и всегда давать человеку возможность исправиться, помня при этом, что он, покаявшись в тайниках своего сердца, может быть, уже помилован Богом.

Мы видим, таким образом, что, в отличие от светского этикета, правила поведения в церковной среде, будучи теснейшим образом связаны с благочестием, ведут к очищению и преображению сердца Божией благодатью, которая даруется труждающемуся и подвизающемуся. Поэтому церковный этикет должен пониматься не только как свод правил поведения, принятых в целях сохранения церковного организма, но и как путь восхождения ко Христу.

Для облегчения пользования этим небольшим пособием мы разделили его на следующие части: правила поведения на приходе; правила поведения в монастырях; как вести себя на приеме у епископа; поведение православного вне церкви.

На приходе

При обращении к духовенству для избежания ошибок необходимо иметь некий минимум знаний о священстве.

В Православии существует три степени священства: диакон, священник, епископ. Еще до рукоположения в диакона ставленник должен решить: будет ли он проходить священническое служение, являясь женатым (белое духовенство) или же приняв монашество (черное духовенство). С прошлого века в Русской Церкви существует также институт целибата, то есть сан принимается с обетом безбрачия («Целибат» – по-латыни «холост»). Диаконы и священники – целибаты также относятся к белому духовенству. В настоящее время монахи-священники служат не только в монастырях, они нередки и на приходах, как в городе, так и в деревне. Епископ должен быть обязательно из черного духовенства. Священническая иерархия может быть представлена так: