Как начинается обучение в вузе

Первокурснику: Вуз.Инструкция 1.0

Мне всегда казалось, что нет более уязвимого и потерянного в реальности человека, чем первокурсник в первом своём семестре. Точнее, казалось так не всегда, а начиная со своего первого курса. Потом были сессии, аспирантура, работа преподавателем на несчастном первом курсе и мнение только укреплялось. Представьте себе: человека выдернули из школы и поместили в абсолютно другую среду со странными чертами: группа похожа на класс, те же парты и доска, учебники и злой библиотекарь, те же пары, так похожие на уроки. Но, чёрт возьми, что происходит? Я вам расскажу, что.

То же самое, но про инженеров — ниже. 1:1, пацаны

Это рубрика «Свободный микрофон», в которой сотрудники RegionSoft Developer Studio пишут не о нашей CRM-системе, а могут высказать своё мнение в рамках корпоративного блога. Наша коллега в августе прочитала пост на Хабре и комментарии к нему, не нашла время написать пост-ответ, потом потеряла пост (видимо, его скрыли), в итоге нашла этот самый пост и время. Она трижды была студенткой, дважды — преподавателем в вузе, так что ей слово.

Привет, Хабр! Я не понимаю, что вызвало столько негатива в статье yurij_volkov. Да, подозрительно много текста выделено под конференции, много о самообучении — но главное, много ценного и дельного. Комментарии, конечно, вообще огонь, но и в них есть рациональные зёрна — в частности, про общение и про список из 19 пунктов (там много вечного). На мой взгляд, главная проблема статьи в том, что она не совсем про вуз, а тема-то интересная. Поэтому поговорим о вопросе предметно.

Итак, вы поступили на первый курс желанного или не очень вуза. Чисто теоретически через 5-6 лет обучения из вас должен получиться толковый специалист, готовый работать, производить и вливаться в команду. Но это будет очень непростой путь, утыканный крайне странными объектами. По ним и пройдёмся. Пойдём?

1. Студенты разные

Одногруппники — это те люди, с которыми вы будете проводить больше всего времени. Они совершенно разные: ребята из села и из города, из профильной школы и из обычной, с опытом работы и без, олимпиадники и троечники. Это агломерация взрослых людей с зашкаливающим юношеским максимализмом и своими причинами выпендриться. И это очень, очень круто! Как правильно отметил автор первой статьи, коммуникации решают. На самом деле, причин включиться в общение три:

2. «Вы больше не ребёнок»

Вообще лицемерная фраза, которую вам повторят не раз. При этом, стоит вам накуролесить, прогулять пять пар подряд или нахамить преподавателю (в идеале — декану), тут же найдут ваших родителей и испортят им настроение (а родители потом вам — шкуру). Но в ней есть доля истины — именно в студенческое время вам предстоит научиться работать, зарабатывать, жить на ограниченную сумму (да, я знаю об исключениях, и они не лучшие примеры), выживать в общежитии или на съёмной квартире, управлять своим временем. Даже если вы живёте с родителями и вуз находится в соседнем доме, вы всё равно ощутите значительную степень свободы. Ваша задача — быть ответственным внутри этой свободы и не принимать её за вседозволенность. Минутка морализма, основанного на печальном опыте, окончена, дальше по сути учёбы 🙂

3. Преподаватели разные

И это самое страшное, с чем вы столкнётесь с первого учебного дня. Особенно это касается технических, инженерных, программистских специальностей. Если в школьных учителях ещё сохранялись остатки терпения, корректности и патернализма, то преподаватели считают вас взрослыми людьми, частно тупыми, часто малолетними, редко — равными. Приведу свою полушуточную (на самом деле, очень серьёзную) классификацию профессорско-преподавательского состава, от лучшего варианта к наихудшему).

4. Предметы ненужные

5. Предметы нужные

Здесь всё чётко и однозначно — учиться, понимать, вникать. Особенно это касается инженеров, химиков, айтишников и т.д. (ну и студентов-медиков — интересно, они есть на Хабре?), поскольку полученные знания пригодятся в работе. Обходов и лайфхаков не будет, будут только советы.

Вредный совет. Очень вредный совет. Работает. Жаль

6. Книги живее всех живых

Конечно, для студентов-программистов (и не студентов тоже) Интернет — лучший источник знаний, решений, изящных фич и всего прочего. Но именно книги содержат самые важные детали, которые могут быть упущены в статьях и на форумах. Поэтому обязательно находите книги и используйте их в обучении. Из тех, что помогли мне «войти в айти» и вникнуть в то, как работает программирование, что такое сети и как всё это нужно употреблять в работе:

7. Экзамены

Неотвратимый факт — они придут: при модульной системе чуть раньше, при обычной — чуть позже. Скажу сразу: для любого студента с любым уровнем знаний и опыта экзамен — это огромный стресс. Для первокурсника стресс переходит все границы, потому что такой формат общения с преподавателем в школе почти не встречается. Итак, если вас не освободили и вам предстоит сдавать, вам пригодятся некоторые вещи.

P.S.: если не сдали, не грубите и не устраивайте истерику. Заберите зачётку и спокойно уйдите — вам на пересдачу идти к этому же преподавателю.

Крохотный лайфхак: можно попробовать найти причину и попросить сдать экзамен досрочно. Иногда преподаватели легко соглашаются на это и принимают гораздо менее сурово. На крайний случай, у вас окажется просто лишний неофициальный шанс перед экзаменом. Только не забудьте потом проверить, что оценка есть в ведомости и зачётке!

8. От сессии до сессии живут студенты весело. Студенческая жизнь

В каждом вузе есть студенческая жизнь: творческая, интеллектуальная, научная, профкомовская и т.д. Это довольно весёлый и классный способ общения, который затягивает. Плюс в том, что лояльность к «активу» выше, минус — отнимает время от учёбы и работы. Совет простой: выберите себе что-то выгодное или лайтовое: профком, научное студенческое общество, клуб интеллектуальных игр, совет курса. Так вы будете и на виду, и без ущерба для основного времени. Главный совет: не играйте в КВН, это часто приводит к отчислению, поскольку отнимает колоссальное время, силы, деньги и т.д.

9. Самообразование

Мы все живём в мире острой конкуренции за хорошую работу, а значит, за деньги и за хорошую жизнь. И работодатель выберет более опытного, образованного или хотя бы целеустремлённого и перспективного сотрудника. Вуз окончат все (ну почти), нам с вами нужен вуз++. Для этого нужно уделить себе, родному, чуть больше внимания и засунуть свою лень и прокрастинацию чуть поглубже.

10. Работа

Это очень сложный вопрос. Работодатели не любят учащихся, преподаватели ненавидят работающих и рекомендуют заочку. Работа во время обучения на дневном — не алиби, а отягчающее обстоятельство. Но работать надо — с 3 курса уже железно. Многие ИТ-компании любят «растить студента под себя» и с радостью возьмут вас на половину дня. Воспользуйтесь этим шансом и постарайтесь закрепиться в компании, показать свой интерес, оказаться полезным. Вероятно, вы сможете определиться, хотите ли вы бить тру прогером, тестировщиком или системным администратором. Это позводит вам выбрать нужную узкую специализацию и уделять больше внимания аспектам будущей работы. Ну и деньги, да.

Ещё несколько советов

Студенческие годы — если не лучшие, то одни из лучших это точно. И не стоит их превращать в ту адскую тягомотину, которой была школа. Воспринимайте учёбу как путь в профессию, как начало профессионального пути.

Просьба к читателям Хабра — давайте дополним эту длинную нотацию вашим опытом. Расскажите, что вы закончили, как учились, что вам особенно помогло, какие книги/курсы/лекции и кому рекомендуете? Получится неплохая шпаргалка.

Есть работа в Нижнем Новгороде

Если нужна CRM, пишите и звоните туда же или заходите на сайт.

Как учиться в университете, чтобы было интересно и полезно

Этот пост изначально должен был быть ответом на пост «Честный рассказ об образовании в IT. Стоит ли оно того?», однако, по-видимому, вышел за эти пределы и может рассматриваться как самостоятельное произведение.

Нам часто приходится читать в подобных постах, а также слышать из уст студентов и выпускников, что их ожидания от учёбы в университете не оправдались. Эту проблему можно рассматривать с разных сторон. Я коснусь лишь некоторых аспектов. А именно, тех, которые относятся ко взаимодействию университетов и студентов. Итак, давайте разберём сетования автора исходного поста, сформулируем причины происходящего, и дадим вновь поступающим советы о том, как отучиться в университете, и не пожалеть, о том, что это было скучно и бесполезно.

Диссонанс, описываемый автором поста, происходит от непонимания студентами того, что такое собственно вуз. Если отбросить ведомственные вузы, занятые подготовкой профессиональных кадров для определённых областей жизнедеятельности, то целью вузов (далее университетов, чтобы не путать с ведоственными вузами) является научная деятельность. В целом, всё, что в них происходит, подчинено этому, в том числе и обучение студентов. Фактически, студенты для университетов это просто «свежая кровь». Да, университет это человеческое сообщество, и для того, чтобы оно не вымерло, но «плодилось и размножалось», и нужны студенты. Сколько из выпускников каждый год остаётся в разных качествах в стенах альмаматер? Вот ради них весь этот учебный процесс в принципе и существует.

Автор сетует, что их курсовые работы никому были не интересны. Ну, не совсем так: руководителю не интересны ваши эмоции, сколько и как вы страдали над ними, но интересно:

Также автор жалуется, что многие предметы преподавателями были проведены неинтересно. Здесь нужно понимать и держать в голове две вещи:

Что здесь может сделать студент? На первый взгляд ничего. Но можно попробовать следующее: досконально изучите учебный план, выясните, кто какую дисциплину ведёт, и выстраивайте свои ожидания и стратегию их прохождения, сообразуясь с этим. Если дисциплина «рядовая», а ведущий преподаватель не ахти, то вы можете заняться самообразованием, а к занятиям отнестись в зависимости от мотивации творчески или формально. Также не помешает в этом случае выяснить у преподавателя, какие книги (возможно онлайн-курсы) он считает авторитетными, и пройти обучение по ним.

Отдельно поговорим о практике. Практика это особый вид учебной деятельности студентов. К сожалению, часто роль практики принижается. Обусловлено это разными причинами. Одна из которых это отсутствие реальной заинтересованности университета. Обычно практика проводится отдельно от так называемого теоретического обучения, например, после окончания учебного семестра, или в его начале, но может идти и параллельно обычному учебному процессу. Очевидно, что цель практики — дать студенту практические навыки в профессии. В идеале практика должна проходить на реальном производстве, куда студентов направляет университет. В реальности кейс часто такой: на первом и втором курсе бакалавриата студенты проходят практику в стенах университета, выполняя примитивную работу, возможно не имеющую прямого отношения к профессии, или практика подменяется на самостоятельное изучение одного из аспектов того, что изучалось в теории перед этим. От студентов же третьего и четвёртого курса часто ждут, что они самостоятельно найдут предприятие, где их возьмут на практику, и принесут отчёт и справку с места прохождения практики. Можно ли что-то выжать из университета с точки зрения практики? Конечно, можно. Во-первых, если вы себя зарекомендовали в качестве хорошего студента (см. текст ниже), то вместо примитивной практики на первых двух курсах вам могут предложить что-то поинтересней. А если не предложили, то можно поинтересоваться другими вариантами, возможно, что специально для вас найдётся что-то и получше. Во-вторых, (актуально для старшекурсников) местные предприятия могут активно хантить будущих джуниоров именно через университетскую практику. Наконец, некоторые университеты берут своих студентов на практику в лаборатории. Для начала академической карьеры — идеальный вариант.

Наконец, о выпускной квалификационной работе aka диплом. Стоит ли сетовать на то, что ваш диплом никому не интересен, его прочитали отсилы пару раз, и он «умрёт» сразу после его защиты? Как вы думаете, какова вероятность, что вашего руководителя ваш диплом заинтересует, если вы пришли к нему со своей темой? То-то же. Он в лучшем случае будет руководителем формально, никакого интеллектуального участия не примет, а вашу ВКР прочитает лишь с целью убедиться, что её можно допустить к защите. Хотите, чтобы от руководителя диплома был прок? Займитесь этим вопросом заблаговременно. Не за полгода до защиты, а хотя бы за год, лучше два. Дайте понять руководителю, что вам интересна тематика его академической работы, и вы хотели бы взять у него задачу на ВКР. Получив задачу или тему, приступайте немедленно. И выдайте первый результат не позднее чем через неделю. Пусть это будет просто библиография по теме. Зато вы продемонстрируете свою готовность работать над темой, и у профессора будет желание вам помогать. Ведите работу над темой регулярно. Не делайте больших перерывов, иначе может создаться впечатление, что вы забили на диплом. Прислушивайтесь к тому, что вам говорит руководитель, если хотите, чтобы он сохранял интерес к тому, что вы делаете. Если хотите, чтобы работа «жила» и после защиты, намекните руководителю, что планируете поступать в магистратуру или даже в аспирантуру, и продолжите заниматься этой темой.

Теперь пара слов о том, как студенту сделать жизнь для себя в стенах университета интересней и полезней.

На мой взгляд, написанное выше говорит о том, что решение проблемы скучной и бесполезной учёбы в руках в том числе и самого студента. Нужно перестать воспринимать университет исключительно как ненужное болото, которое вам ещё и что-то должно. А лучше приложить собственные усилия к тому, чтобы это болото высохло и «покрылось цветущими лугами».

Примечание

Развёрнутое рассуждение о том, что такое университет, и зачем он нужен даётся в книге «Зачем нужны университеты?» Стефана Коллини, переведённой на русский и изданной в 2016 году издательством ВШЭ.

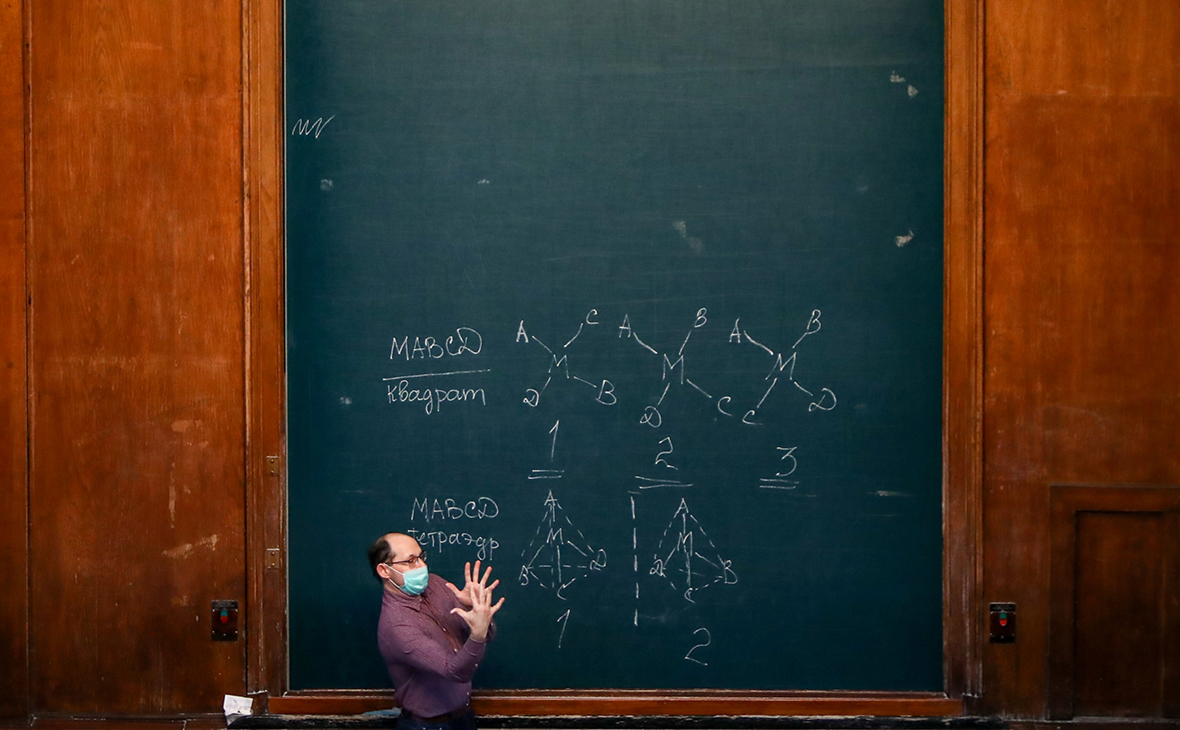

Очно или все-таки дистанционно: как будут учиться студенты в сентябре 2021 года

Москва, 26.12.2021, 01:39:07, редакция FTimes.ru, автор Ирина Орлонская.

Еще немного и в стране стартует учебный 2021-2022 год. Первокурсники и старшекурсники вузов России сейчас активно ищут информацию в Сети — как будет проходить обучение в этом году. Вернутся ли студенты за парты, или всех ждет новое-старое дистанционное обучение? И что известно насчет вакцинации от коронавируса, о которой сейчас активно говорят по всей России?

Последние новости о том, как будут учиться российские студенты в этом учебном году

На сегодняшний день известно, что все вузы России будут с 1 сентября работать в очном режиме. Пока ситуация не вынуждает переходить на дистанционный формат. Однако некоторые вузы могут в ручном режиме перевести студентов на дистант. Если верить СМИ, то все студенты без прививки от коронавируса не смогут посещать вузы, и будут учиться онлайн. Правда, официальных заявлений на этот счет в СМИ пока нет.

Что насчет принудительной вакцинации студентов

Напомним, что недавно в эфире телеканала «Россия-1» Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса студентов будет в 2021 году. При этом она отметила, что пока она необязательна. Правда, при этом глава ведомства намекнула, что так будет не всегда.

«Обязательности вакцинации от коронавируса для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями», — сказала Анна Попова.

Вскоре после заявления Поповой, Минобрнауки рекомендовало всем учебным заведениям перевести непривитых (в т.ч. имеющих противопоказания к прививке) студентов на «удалёнку» и экзаменовать их отдельно от учащихся с иммунитетом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации, утверждённые замглавы ведомства Дмитрием Афанасьевым.

Иностранцев Минобрнауки рекомендовало прививать за счёт университетов, а с заселяющихся в общежития требовать справки о прививке, перенесённой болезни или противопоказаниях.

Таким образом, студенты в сентябре будут обучаться очно. Исключением могут стать лишь непривитые учащиеся, которых рекомендовано перевести на дистанционное обучение.

Что о вакцинации студентов считают в Российском союзе ректоров

Совет ректорского состава ВУЗов по Москве и области призвал ввести все допустимые форматы обучения. Пока что это требование носит рекомендательный характер.

Данное нововведение позволит студентам, которые по каким-либо причинам не желают проходить антиковидную вакцинацию, продолжить обучение. Для посещения занятий в ВУЗе можно будет предъявить медицинские справки о наличии антител или медотвод.

Строгого запрета на посещение ВУЗа без сертификата о прививки в РФ не действует. Однако все учебные заведения наделены правом самостоятельно регламентировать требования об иммунизации для иногородних, которые должны проживать в студенческом общежитии.

К примеру, одним из первых ВУЗов который объявил об обязательном наличии сертификата о прививке для студентов, стал МГИМО.

Вузы, COVID и 1 сентября: как попасть на лекции, в общежития и на кафедры

Высказывания представителей российской власти по поводу того, как в высшей школе стартует новый учебный год, противоречивы. Если год назад речь шла о том, что большинство (92%) российских вузов начнут очное обучение 1 сентября, то сейчас звучат более осторожные мнения.

В частности, глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в конце июня заявил, что все вузы России начнут обучение студентов 1 сентября, но в каком формате это произойдет — вопрос открытый, решение должно приниматься с учетом эпидемиологической обстановки и мнений специалистов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что обучение по всей стране начнется в очной форме без ограничений.

Однако российские вузы автономны в своей образовательной, административной и финансово-экономической деятельности, поэтому решение о формате обучения они принимают самостоятельно. РБК опросил представителей крупнейших российских вузов из топ-20 ежегодного рейтинга RAEX и участников завершившегося проекта «5–100», чтобы выяснить, в каком виде возобновится обучение, при каких условиях студенты смогут посещать очные занятия, будут ли им доступны общежития и какие требования предъявляются к преподавателям.

На запросы РБК ответили 11 учебных заведений: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский институт стали и сплавов (МИСиС), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО), Сибирский федеральный университет (СФУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ). РБК получил их ответы до публикации официальных рекомендаций Минобрнауки в связи с началом учебного года.

9 августа Минобрнауки распространило методические рекомендации для вузов (утвержденные рекомендации, подписанные заместителем министра Дмитрием Афанасьевым, есть у РБК). В них говорится, что вузам целесообразно стимулировать студентов вакцинироваться, если для этого нет противопоказаний. Имеющих таковые предлагается обучать дистанционно, организовывать особый режим посещения учебных корпусов и проводить экзамены отдельно от вакцинированных и переболевших учащихся.

Вакцинированных и переболевших студентов Минобрнауки советует допустить до очных занятий без ограничений. После выхода рекомендаций Фальков уточнил, что все студенты вузов должны иметь равный доступ на занятия вне зависимости от того, привились они или нет, а также подчеркнул, что министерство выступает против принудительной вакцинации. Афанасьев также выразил готовность скорректировать рекомендации о вакцинации студентов, «чтобы они не позволяли радикальных трактовок».

Что касается предоставления студентам проживания в общежитиях, то министерство рекомендовало руководству вузов просить претендующих на это предоставлять подтверждение вакцинации, либо документ о факте болезни в течение шести последних месяцев, либо справку о противопоказаниях. Рекомендовано также ограничить проход в общежитие тем, кто там не живет.

Как учиться в вузе?

Доброе время суток, дорогие друзья! На линии Андрей (Dreammanhist) Пучков. Эта статья, думаю будет интересна не только для первокурсников, успешно сдавших ЕГЭ в этом году, но и для будущих выпускников. Многие думают, что учеба в вузе — райская жизнь после школьных экзаменов…. Надеюсь, прочитав эту статью, Ваши иллюзии рухнут. И Вы проясните для себя ответ на вопрос «Как учиться в вузе?».

Статья будет актуальна и для родителей, которые получат ответ на вопрос: почему их чадо в школе было отличником, а стало троечником, или хорошистом 🙂

Итак, Вы поступили в вуз. Как же тут учиться?

Структура вуза

Система обучения в Российских вузах несколько однородна. Есть, конечно особенные вузы, вводящие свою систему образования, но суть от этого не меняется.

Обычно роль директора школы в вузе играет декан факультета, на который Вы поступили. Декан возглавляет деканат, который заведует (или, по крайней мере, должен это делать) всей учебно-воспитательной деятельностью студентов. В непосредственной образовательной и научной деятельности студентов задействованы кафедры как данного факультета, так и общевузовские.

На кафедрах работают преподаватели, которые подразделяются между собой на должности согласно своим ученым степеням. У каждой кафедры есть свой заведующий.

Образовательный процесс

Возле деканата обычно должно быть расписание всех курсов с первого по четвертый (для бакалавриата). Расписание в вузе не такое как в школе. Занятия исчисляются тут не уроками по 45 минут, а «парами» по 1,5 часа. Между половинками пары может быть, а может и не быть, перерыва — это везде по-разному.

Пары бывают двух основных видов: лекции и семинары. И по каждой дисциплине существуют и лекции и семинары, за редким исключением. Хотя, например, когда учился я, то у нас по ряду дисциплин, для которых был предусмотрен только зачет, семинаров не было. На лекциях обычно преподаватель объясняет учебный материал.

На семинарах происходит практическая работа: сдаются лабораторные, обсуждаются темы дисциплины более детально и углубленно. Обычно по итогам каждого семинара преподаватель должен выставлять отметки в рейтинг, из которого видно, как работает каждый студент.

В образовательном процессе есть такая негласная вещь как «автомат» — это когда студент получает оценку по дисциплине, не сдавая экзамен или зачет. Автомат выставляет преподаватель исключительно на своё усмотрение лицам, которые проявили недюжинное упорство и достигли таких же успехов в ходе освоения дисциплины. Разумеется, бывает и так, что автоматы выставляются всем, кто мало-мальски работал на семинарах. Однако такое бывает крайне редко. По крайней мере я с таким ходом событий не сталкивался.

В чем отличие экзамена от зачета? Да, в общем-то ни в чем. Иной зачет бывает сложнее экзамена. Бытует мнение, что экзамены сложнее зачетов — но это всё очень субъективно.

Обязанности преподавателя

Итак, что обязан сделать преподаватель на первом, обычно вводном занятии по любой дисциплине?

Во-первых, назваться самому: должность, ученая степень, Фамилия Имя и Отчество.

Во-вторых, назвать кафедру, с которой явился.

В-третьих, провести вводное занятие, в котором он должен предоставить список вопросов по дисциплине, список тем для семинаров со списком литературы к ним. Объяснить правила допуска до зачета или экзамена. Объяснить систему оценивания Вашей работы на семинарах.

В-четвертых, любой преподаватель, не важно кем он там в вузе ещё приходится, хоть декан, хоть ректор, просто обязан отвечать на все вопросы студентов касаемо по данной преподаваемой дисциплине или по организации образовательного процесса.

В общем-то, это всё. Дальше начинаются сами лекции и семинары. Все темы семинаров должны иметься на кафедры, с которой явился преподаватель. Там же должны быть вопросы к экзамену или зачету. Предоставить всю эту информацию обязаны лаборанты кафедр.

Научная деятельность в вузе

Скажу лишь, что курсовые надо писать. Для этого надо выбрать себе кафедру для специализации и тему, по которой хотите стать профи. К примеру, я учился на историка и все пять лет писал про историю Японии, конкретнее — про самурайское сословие. Конечно, по истории Японии стал знатоком, что однако не мешало мне сдавать историю России на отлично 🙂

Также научная деятельность может выражаться в публикациях в научных журналах, в участии на научных конференция. Обычно каждый факультет ежегодно проводит собственные научные конференции, которые затем плавно переходят во внутривузовскую.

Вообще эти конференции учат грамотно научно работать, вырабатывать научный стиль и умение аргументировать свою точку зрения. Поэтому я Вам крайне рекомендую участвовать в этих мероприятиях!

Как учится в вузе на лекции?

На лекции студенты обычно сидят и делают конспект слов преподавателя. Преподаватель при этом может использовать мультимедиа технологии для донесения материала. Обычно преподаватель должен рассказывать на лекциях ответы на экзаменационные вопросы. А также, пробуждать интерес к научным проблемам данной дисциплины. Само собой у меня тут не хватит времени, да места, описать все функции лекции.

Главное — ваша работа на ней. Чтобы эффективно учиться на лекции, надо делать конспект тезисно записывать наиболее ценные сведения. Для этого я Вам рекомендую завести кипу листов A4 и файлы. Либо большую тетрадь. Желательно в конспекте выделять все те вопросы, ответы на которые дал преподаватель. Это придаст Вашему конспекту логичность и структурированность. Многие делают конспекты на ноут или нетбук — это также здорово.

После лекции желательно заглянуть в список экзаменационных вопросов по дисциплине, чтобы понять, на какие аспекты темы даны ответы, а какие останутся на семинары или (что хуже) на самостоятельное изучение.

Как работать на семинарах в вузе?

Работа на семинарах обычно заключается в работе со списком вопросов на семинарские темы. Эти вопросы обычно можно найти в программе семинарских занятий, которая должна быть на кафедре. Сейчас у многих вузов есть свои сайты, где можно найти информацию о программах семинаров, а также методические пособия, в которых изложено, как работать на семинарах и делать лабораторные.

Приходите на семинар с заранее приготовленными ответами на вопросы темы. Отвечаете, дискутируете, спорите — в общем отрываетесь по полной и затем получаете свои отметки: баллы обычно.

К семинарам лучше готовиться в библиотеке. Потому что ваши одногруппники облазят весь Интернет и будут повторяться. А Вы, готовясь в библиотеке, сможете отыскать материалы, которых в Сети просто нет и таким образом получите максимальную оценку. Конечно поначалу могут быть трудности с ориентацией в книжных каталогах библиотеки, но приноровившись можно за два часа нормально подготовиться к семинару. Я обычно делал это в воскресенье — шесть часов и к трем семинарам подготовился.

Многие первокурсники вообще плохо себе представляют, как устно работать на семинарах, так как ни разу в школе устно не работали, готовились к ЕГЭ 🙂 Кстати, скоро напишу пост, как грамотно строить устный ответ. Этот материал будет полезен как школьникам для выработки навыка устной речи, так и студентам первокурсникам. Не пропустите!

Ну не, знаю. Если вы из таких — надо понять, что если Вы не будете отвечать на семинаре — то хороших экзаменационных оценок вам не видать. Многие готовятся, но не отвечают. «Не хватает наглости» — так они отвечают. Это уж ложная скромность называется, которая потом выйдет боком. Лучше сразу это понять и стать пробивным — важное качество в жизни.

Вот таков вкратце ответ на вопрос: «Как учиться в вузе?» Если бы мне кто дал эту информацию на первом курсе в первом семестре, я бы не завалил первую сессию 🙂 Так, что Вам вообще повезло. Если остались вопросы: пишите их в комментариях! С удовольствием отвечу.