Как начиналась война 1941 видео

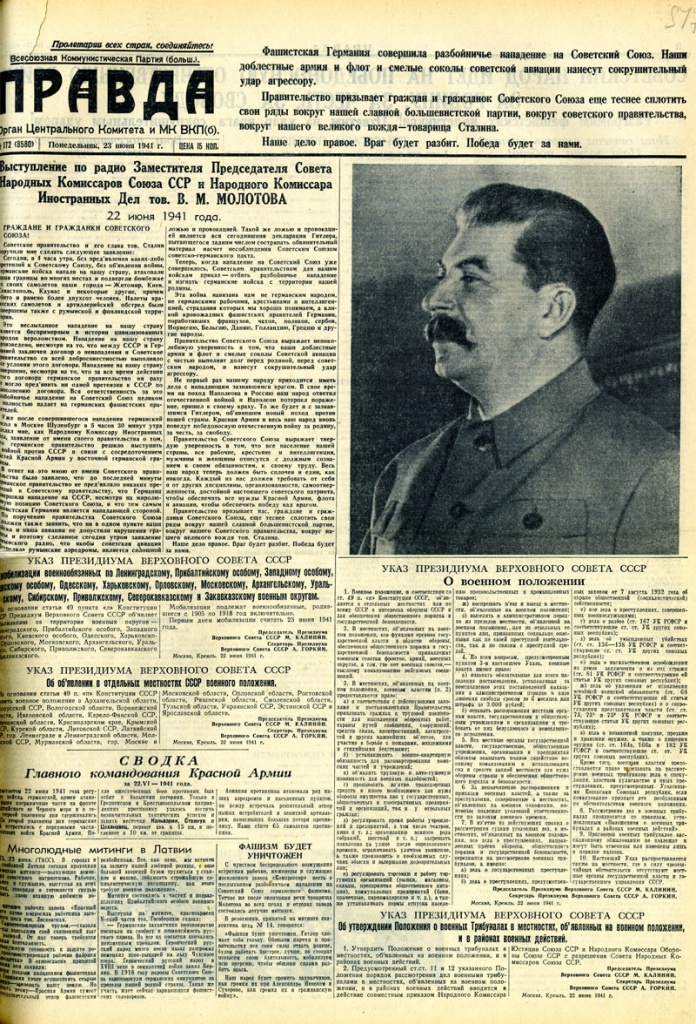

22 июня 1941 года. Хроника событий. Видео.

75 лет назад началась Великая Отечественная война. Редакция «Красной Линии» представила хронику первого дня войны.

21 июня, 21:00 На участке Сокальской комендатуры (Украина, современная Львовская обл.) был задержан немецкий солдат ефрейтор Альфред Лискофф, вплавь пересекший реку Буг.

Переводчика в отряде не было и его отправили районный центр, где его допросили в 1:00. Лискофф сообщил, что немецкая армия перейдет в наступление в 4 часа утра. Сообщение передали в штаб 5-й армии, где к нему отнеслись с подозрением. В воспоминаниях Жукова есть ссылка на сообщение Лискофф, но скорее всего это ошибка. Совещание в Генштабе началось раньше чем Лискофф прибыл на допрос. Но он был уже третьим перебежчиком за эту ночь.

Альфред Лискофф стал героем начала войны, про него писали в газетах, он стал активным деятелем Коминтерна. Лискофф был 30-летним рабочим на фабрике в Баварии, коммунист, член «Союза Красных фронтовиков». В 1942 году арестован НКВД. Дальнейшая судьба неизвестна.

Из телефонограммы УНКГБ по Львовской области в НКГБ УССР.

«22 июня 1941 г. в 3 часа 10 минут УНКГБ по Львовской области передало по телефону в НКГБ УССР следующее сообщение: «Перешедший границу в районе Сокаля немецкий ефрейтор показал следующее: фамилия его Лисков Альфред Германович, 30 лет, рабочий, столяр мебельной фабрики в г. Кольберг (Бавария).

Считает себя коммунистом, является членом Союза красных фронтовиков, говорит, что в Германии очень тяжелая жизнь для солдат и трудящихся.

Перед вечером его командир роты лейтенант Шульц отдал приказ и заявил, что сегодня ночью после артиллерийской подготовки их часть начнет переход Буга на плотах, лодках и понтонах. Как сторонник Советской власти, узнав об этом, решил бежать к нам и сообщить». («История в документах» со ссылкой на «1941 год. Документы». Советские архивы. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 4.»).

22 июня 00:30 В западные военные округа была передана директива № 1, в которой было предупреждение о возможном внезапном нападении немцев в течение 22-23 июня.

03.30 Начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете вражеской авиации на города Белоруссии.

03:33 Начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины.

03:40 Командующий Прибалтийским округом генерал Кузнецов и доложил о налете на Каунас и др. города.

03:40 Нарком обороны С.К. Тимошенко приказал начальнику Генштаба Г.К. Жукову позвонить Сталину на «Ближнюю дачу» и доложить о начале боевых действий. Выслушав Жукова, Сталин приказал: «Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро».

04:10: Западный и Прибалтийский особые округа доложили о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках.

04:15 Началась оборона Брестской крепости. Первой же атакой к 04:55 немцы заняли почти половину крепости.

05:00 ( по другим данным в 9:00 по Москве) В Берлине рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вызвал в свой рабочий кабинет советских дипломатов. Когда те приехали, он сообщил им о начале войны. Последнее, что он сказал послам, было: «Передайте в Москву, что я был против нападения». После этого в посольстве отключили телефоны.

05:30 Рейхсминистр д-р Геббельс в специальной передаче Великогерманского радио зачитал обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза

07:15 И.В. Сталин подписал директиву №2 Вооруженным Силам СССР об отражении гитлеровской агрессии. Документ предписывал уничтожить вражеские силы в районах нарушения границы, уничтожить авиацию противника, а также «разбомбить Кенигсберг и Мемель».

09:30 И.В. Сталин в присутствии С.К. Тимошенко и Г.К. Жукова отредактировал и подписал указ о проведении мобилизации и введении военного положения в европейской части страны, а также об образовании Ставки Главного Командования и ряд других документов.

12:30 Немецкие войска вошли в Гродно

14:30 Министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано сообщил советскому послу в Риме Горелкину, что Италия объявила войну СССР.

16:30 Из воспоминаний Хрущева следует, что Сталин уезжает из Кремля и напоследок бросает:

23:50 Главвоенсовет РККА разослал Директиву №3, приказывающую 23 июня нанести контрудары группировкам врага.

23:00 (GMT) В Москве уже было 2:00 23 июня. Выступление Уинстона Черчилля в эфире радиостанции BBC. В своей речи Черчиль заявил, что ненавидит коммунизм, но добавил:

Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. »

Начало Великой Отечественной войны

Урок 27. История Новейшего времени [до 1945 года]

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Начало Великой Отечественной войны»

Начало Великой Отечественной войны

1) В чём заключалась сущность плана «Барбаросса»?

2) Как вы считаете, был ли он осуществим?

3) Был ли СССР готов к нападению Германии?

4) В чём заключается значение Московской битвы?

22 июня 1941 года начался новый этап Второй мировой войны. Ранним утром этого воскресного дня без объявления войны Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война советского народа. В этот же день войну СССР объявили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Словакия и Хорватия. Испания и вишистское правительство Франции послали на Восточный фронт добровольцев.

Весной 1941 года большинство европейских государств либо являлись союзниками Германии, либо стали жертвой агрессии фашистского блока. В стороне от военных действий оставались нейтральные Швеция и Швейцария. Продолжала сражаться Великобритания. После вступления в войну Италии (10 июня 1939 года) сформировался новый фронт – в Северной и Восточной Африке. В 1939 – 1941 годах Япония захватила юго-восточную часть Китая, а в июне 41 года вишистское правительство Франции вынуждено было согласиться на ввод японских войск в Индокитай.

В июне 1940 года Гитлер отдал приказ о начале подготовки плана войны против СССР. Упорное нежелание Британии соглашаться на подписание мирного договора Гитлер объяснял надеждой на помощь со стороны СССР и США. 31 июля 1940 года, выступая на совещании с высшим военным командованием, Гитлер заявил: «…если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии угаснет. Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия.

Решение: в ходе этого столкновения с Россией должно быть покончено. Весной 41-ого». 18 декабря 1940 года был утверждён план ведения войны против СССР. Он получил кодовое название «Барбаросса» в честь средневекового германского короля, участника Крестовых походов Фридриха Барбароссы (такое прозвище он получил из-за своей рыжей бороды).

План предусматривал разгром Советского Союза в молниеносной войне. Немецкие армии объединялись в три группы. Группа армий «Север» должна была разгромить советские войска в Прибалтике и захватить Ленинград. Группа армий «Юг», согласно плану, наступала на Украину. После захвата Киева и ликвидации частей Красной Армии, окружённых на правом берегу Днепра она должна была овладеть Донецким угольным бассейном. Главная роль отводилась группе армий «Центр». Её задачей была ликвидация советских войск в Беларуси и наступление на Москву. Первую часть операции «Барбаросса» необходимо было завершиться к середине августа, а к зиме 1941 года немецкие войска должны были выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Возможные очаги сопротивления за Уралом планировалось подавлять авиацией дальнего действия.

Захват территории Восточной Европы должен был привести к освобождению «жизненного пространства» для «высшей арийской расы». План «Ост» («Восток») предусматривал, что в течение 30 лет 2/3 населения будет выселено за Урал, 10 – 15% – онемечено, остальные должны были быть уничтожены или превращены в дешёвую рабочую силу. «Для нас, немцев, – подытоживалось в плане «Ост», – важно ослабить русский народ до такой степени, чтобы он не был больше в состоянии препятствовать нам устанавливать немецкое господство в Европе».

Уже летом 1940 года немецкая армия и военная промышленность начали готовиться к нападению на СССР. Были сформированы 40 новых дивизий. В течение 4 месяцев, с февраля по май 1941 года, все три группы армий должны были быть развёрнуты на границе с Советским Союзом. Такие масштабные переброски войск не могли быть не замечены. Для их объяснения штаб верховного командования Германии разработал специальный план по дезинформации. Вначале перемещения армий объяснялись необходимостью замены дивизий, участвовавших в военных действиях в Западной Европе. Затем переброска войск изображалась как введение в заблуждение британского правительства перед якобы готовящейся высадкой десанта на Британские острова. Немецкая авиация осуществляла массированную воздушную разведку приграничной территории СССР.

Активная подготовка к будущей войне велась и в СССР. 1 сентября 1940 года был принят Закон о всеобщей воинской повинности, призывной возраст снижался с 21 года до 19 лет. Открывались новые военные учебные заведения. К началу Великой Отечественной войны Красная Армия увеличилась до 5,2 – 5,4 миллионов человек. Начался выпуск новейших образцов военной техники, не уступавшей и даже превосходившей по своим характеристикам немецкую: истребители МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, бомбардировщики Ил-4, Пе-2 и Пе-8, первый в мире штурмовой самолёт Ил-2, средний танк – знаменитый Т-34 и тяжёлый КВ. Были сконструированы реактивные установки БМ-13 («Катюши»), но испытания их были проведены уже после начала войны.

Подготовка СССР к войне

Однако новые образцы техники только начали поступать в части, перевооружение не было завершено.

В июне 1940 года все трудящиеся переводились на 8-часовой рабочий день и семидневную рабочую неделю с одним выходным. Запрещалось самовольный переход на другую работу. Опоздание стало приравниваться к уголовному преступлению. Для создания трудовых резервов стали создаваться школы ФЗО – фабрично-заводского обучения.

Молодёжь старше 16 лет направлялась в них в порядке призыва (мобилизации).

Летом 1940 года произошло значительное приращение территории СССР. Ещё осенью 1939 года Эстония, Латвия и Литва вынуждены были заключить с СССР договоры о взаимопомощи. В соответствии с ними на территории этих прибалтийских республик размещались советские военные базы. 17 июня 1940 года правительство СССР в ультимативном порядке потребовало отставки правительств этих государств, роспуска парламентов и проведения внеочередных выборов. Выборы, по сути, были безальтернативными, к участию в них были допущены лишь коммунистические партии. 21 июля новые парламенты заявили о создании советских социалистических республик и направили в Верховный Совет СССР прошения о вступлении в Советский Союз. В августе в СССР появились три новые республики – Литовская, Латвийская и Эстонская. В это же время была образована Молдавская СССР после передачи Румынией Бессарабии и Северной Буковины. Вместе с Карело-Финской ССР, созданной после окончания войны с Финляндией в марте 40 года, число союзных республик в Советском Союзе увеличилось до 16.

Западная граница в результате событий 1939 – 1940 годов была отодвинута на более чем 250 километров. Началась работа по её укреплению. Прежняя система обороны – «линия Сталина» – была демонтирована и частично взорвана. Новую – «линию Молотова» – не успели полностью построить и вооружить к началу Великой Отечественной войны.

В конце мая – первой половине июня 1941 года ситуация на западных границах СССР становилась всё более напряжённой. Из разных источников в Главное разведуправление СССР начали поступать сведения о близкой дате нападения Германии. Но руководство СССР, в первую очередь Сталин, ещё верило, что война начнётся гораздо позже. 14 июня вышло заявление ТАСС (Телеграфного агентства Советского Союза) о том, что для войны с Германией нет никаких оснований, и что слухи о подготовке СССР к этой войне лживые и провокационные. Тем не менее, 13 – 15 июня в западные военные округа была отправлена директива о начале выдвижения частей к границе. В 23часа 30 минут 21 июня был отдан приказ о приведении в боевую готовность пяти приграничных военных округов. В то же время директива предписывала «не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения». В любом случае, времени на её выполнение уже не оставалось.

В 4 часа утра (по европейскому времени) 22 июня 1941 года министр иностранных дел Германии Риббентроп вручил советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову ноту об объявлении войны.

К этому времени уже подверглись бомбардировкам приграничные аэродромы и военно-морские базы СССР, спящие города. В 3часа 30 минут от Балтийского моря до Карпат немцы начали артиллерийскую подготовку. В 4.15 по московскому времени передовые батальоны дивизий ударных группировок начали переправу через реку Западный Буг. Осуществление плана «Барбаросса» началось.

Вместе со своими союзниками Германия сосредоточила на Восточном фронте 181 дивизию против 167 советских. Но по количеству военнослужащих преимущество было более значительным: 5,5 миллионов против 2 миллионов 900 тысяч. Дело в том, что не все советские дивизии были до конца укомплектованы. Например, в Западном особом округе (территория Беларуси, где немцы наносили главный удар) личный состав частей насчитывал 37 – 71% от обычного штата военного времени. Из шести механизированных корпусов только один имел почти полное материальное оснащение. Военно-воздушные силы размещались слишком близко к границе. Не хватало современных средств связи и транспорта. После массовых налётов германской авиации было сведено на нет численное преимущество СССР в самолётах. В первый же день войны Красная Армия потеряла 1200 боевых машин, а за неделю на земле и в воздухе было уничтожено более 4 тысяч самолётов.

Через 5 дней после начала войны пали большинство фортов и Цитадель Брестской крепости, но отдельные группы защитников вели бои на её территории до 20 июля. Один из руководителей обороны майор Пётр Гаврилов был взят в плен 23 июля. Он был настолько ослаблен, что по свидетельству медиков не мог глотать, но пленившие его немецкие солдаты свидетельствовали, что всего за час до этого он в одиночку принял с ними бой.

Стремительное наступление группы армий «Центр» под командованием Федора фон Бока привело к окружению в Западной Беларуси свыше 300 тысяч советских бойцов. 28 июня немцы заняли Минск. К концу лета, не смотря на упорное сопротивление на Днепровском рубеже (Могилёв, к примеру, держал оборону 23 дня) была оккупирована вся Беларусь. 16 июля германские войска вступили в Смоленск. При этом в окружении оказалось 3 советские армии. Упорные бои на Московском направлении задержали наступление гитлеровцев до 10 сентября. Но какой ценой! С 10 июля по 10 сентября было убито и ранено более 700 тысяч человек. В «Смоленском котле» в плен попало 310 тысяч окруженцев.

Здесь же, в боях Смоленского сражения родилась советская гвардия. 4 дивизии приказом Наркома обороны 18 сентября получили звание гвардейских.

Группа армий «Север» под командованием Вильгельма фон Лееба, захватив Прибалтику, начали наступление на Ленинград.

8 сентября после взятия Шлиссельбурга, город был блокирован. Но поскольку замедлилось продвижение группы армий «Цент», было принято решение отложить штурм города и перебросить войска на московское направление.

Группа армий «Юг» под командованием Герда фон Рундштедта к сентябрю 1941 года захватила большую часть Правобережной Украины и подошла к Киеву. После упорных боёв 19 сентября город был взят.

Гигантский «Киевский котёл» поставил печальный рекорд в истории войн. В окружении оказались основные силы Юго-Западного фронта, число пленных составило 665 тысяч человек. В руках врага оказалась Левобережная Украина, был открыт путь на Донбасс, части Красной Армии в Крыму оказались блокированы.

30 сентября 41 года немцы начали осуществление операции «Тайфун» – наступления на Москву. После ударов танковых групп Гота, Гёпнера и Гудериана основные силы трёх советских фронтов – Западного, Резервного и Брянского оказались в окружении под Вязьмой. Всего в плен попало более 660 тысяч человек. Положение было отчаянным: противопоставить рвавшимся на Москву немецким частям было просто некого. Поскольку огромные потери не удавалось восстановить, командование пошло на беспрецедентный шаг: 5 октября около 3,5 тысяч курсантов подольских военных училищ были подняты по тревоге и направлены на оборону на Ильинском боевом участке. Фактически без поддержки танков и артиллерии они на 2 недели задержали гитлеровцев, что позволило завершить строительство сплошной линии Можайской обороны.

10 октября остатки разбитых фронтов были объединены в Западный фронт под командованием генерала Георгия Жукова. В его составе насчитывалось лишь 90 тысяч человек. К концу октября немцам удалось оттеснить части Красной Армии с Можайской линии обороны и бои шли в 80 – 100 километрах от Москвы. 15 октября было принято решение об эвакуации города. 20 октября в столице было объявлено осадное положение. Продвижение германских войск было задержано распутицей после проливных дождей. Но 4 ноября ударили морозы, и немцы готовились к решительному штурму Москвы. В таких условиях 7 ноября на Красной площади прошёл военный парад. Участвовавшие в нём части отправлялись на оборонительные рубежи. Правительство страны демонстрировало решимость сражаться до конца.

Наступление на Москву гитлеровцы возобновили 15 – 18 ноября.

Немцам удалось овладеть Клином, Солнечногорском, Истрой и занять Красную Поляну. До Кремля оставалось 32 километра. Для остановки этого прорыва были взорваны водоспуски Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. 2 декабря немцы заняли Бурцево, самый близкий населённый пункт к Москве. Немецкие офицеры в полевые бинокли уже могли видеть башни Кремля. Но группа армий «Центр» была измотана тяжелейшими боями. И хотя немецкие потери были несоизмеримо меньше советских, все их резервы были исчерпаны. Сказался и тот факт, что рассчитывая на блицкриг, германское командование не было готово вести военные действия в зимних условиях, не хватало тёплого обмундирования и зимнего топлива для танков.

Красная Армия получила к началу декабря значительные подкрепления. Когда стало ясно, что Япония не начнёт войну против СССР, пока держится Москва, с Дальнего Востока было переброшено 10 дивизий. 5 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов под командованием Ивана Конева, Георгия Жукова и Семёна Тимошенко перешли в контрнаступление. К началу января 1942 года было освобождено свыше11 тысяч населённых пунктов. Линия фронта была отодвинута на запад на 100 – 250 километров. Поражение под Москвой стало первым крупным поражением гитлеровцев. Миф об их непобедимости был развеян. Блицкриг против Советского Союза провалился. Война принимала затяжной характер, и шансы на победу в ней у гитлеровской Германии и её союзников были очень невелики.

Но до окончательной победы над врагом предстояли ещё годы упорной кровопролитной борьбы.

Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой народы СССР потеряли около 27 миллионов человек, но смогли выстоять и спасти себя от гибели.

Выстояли и победили потому что были Мы из СССР!

Вечная память всем, кто защищал наш дом и подарил нам жизнь!

В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Этот день стал непросто напоминанием о случившимся, а огромной частью истории, которая не дает забыть.

Эффективность социалистической экономики?

День стал огромной частью истории, которая не даёт забыть?

Римляне против китайцев

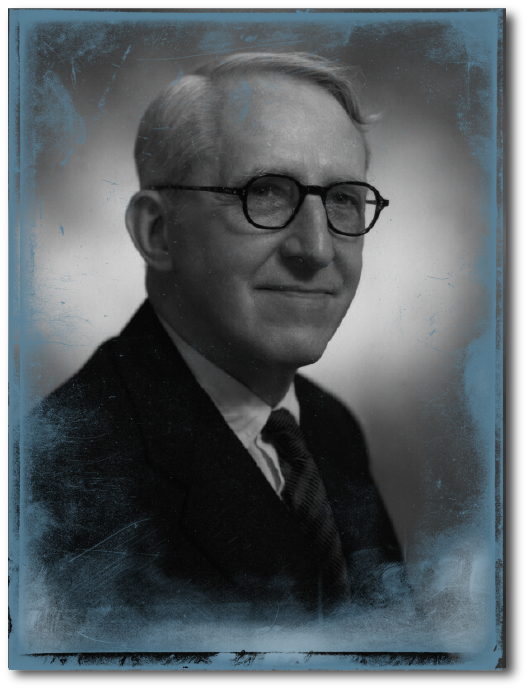

Нет, я конечно понимаю, что только одно название является дичайшим кликбейтом и правоверные тру_историки уже готовы предать меня всяческой анафеме. Ибо восточный край римской империи и западную границу империи Хань, что существовали примерно в одно время, разделяет такое количество километров, что говорить о встрече двух великих держав в лице их армий, можно лишь находясь под действием чего-то посерьёзней, чем просто жареные грибочки. Но, не спешите кидаться в меня пилумами, или чем похуже. Потому как существует всё же одно свидетельство в китайском историческом произведении, название которого я всё равно не смогу произнести. О нём упоминает британский исследователь древнего Китая Гомер Симпс Дабс, в своём труде, название которого вы видете на экране. Кому интересно, можете ознакомиться с оригиналом. (Homer H. Dubs. ‘An Ancient Military Contact Between Romans and Chinese.’ American Journal of Philology 42 (1941), pp. 322-30).

Но вот незадача, зоны влияния некоторых из этих племён примыкали к древнему Китаю, и уже находились под покровительством бригады явно посерьёзнее. Короче, эти племена были под крышей империи Хань. Возник так сказать – конфликт финансовых интересов. Тогда помощник смотрящего за западной китайской провинцией Чэнь Тан, немного возмутился, ибо не по понятиям всё это. Он сформировал войско из китайских пацанов, находившихся в этих приграничных районах, и так же вспомогательных отрядов приграничных государств, и во главе с самим наместником выдвинулся в поход на стрелку в Согдиану.

Войска успешно совершили длительный поход к столице Шиши, которую они, довольно бодренько, взяли штурмом. Отчёт с картинками об этой успешной военной операции и был немедленно отправлен Чэнь Таном к императорскому двору. В этом-то отчёте и содержится та необычная запись, о которой мы говорили вначале, и на которую и обратил внимание Гомер Дабс. Вот что там говорится. «При начале штурма около города Шипга было более ста пехотинцев, выстроенных в линию с каждой стороны ворот и построенных в виде рыбьей чешуи». Более того, Чэнь Тан придал этому такое значение, что даже приложил рисунок к своему отчёту. Оригинал которого, конечно же, не сохранился до наших дней. Всё указывает на то, что это не было чем-то обычным для китайской армии, раз этому придавалось такое значение. Напротив, с таким необычным построением они столкнулись впервые. О чём и поспешил сообщить помощник наместника.

Итак, что же это за построение такое «в виде рыбьей чешуи»? Очевидно, что такой манёвр был довольно трудновыполнимый. Эти солдаты должны были построиться определённым порядком и накрыться своими щитами. Это требовало слаженности и одновременного действия всей группы, особенно если он выполнялся непосредственно перед самым нападением врага. Такая слаженность и дисциплина была возможна исключительно в профессиональной армии. Автор утверждает что единственными профессиональными, организованными в регулярные части солдатами того времени, о которых имеются данные, были греки и римляне. Это довольно спорное утверждение. Ведь на востоке тоже были довольно толковые воины. Но опирались они всё же больше именно на конные части. Пехота обычно была у них ну такая себе. Племена кочевников, с которыми постоянно сталкивались китайцы и подавно были бойцами совсем иного рода.

Щиты воинов фаланги, греческой или македонской, были круглые и довольно небольшие, так что накрывание ими не могло дать значительных результатов. Другое дело римский скутум. Уж очень хорошо эта «рыбья чешуя» подходит под описание римской «черепахи», согласитесь. Следовательно, мы можем предположить, что эти воины и являлись римскими солдатами, оказавшимися так далеко от родного дома, и сражавшимися в привычной для них манере боя. Но откуда они могли здесь появиться, да ещё в таком количестве?

В 54 г. до н.э. как раз незадолго до описываемых событий, Марк Лициний Красс с семью легионами отправился в военную кампанию против парфян. Где и был наголову разбит превосходными конными парфянскими лучниками в битве при Каррах. Сейчас мы не будем затрагивать само это сражение, отмечу только, что это была одна из самых больших катастроф в римской истории. Из 42 000 воинов, выступивших в поход под началом Красса, уцелело менее четверти. Двадцать тысяч было убито и около десяти тысячи взято в плен. Большую часть этих пленников, парфяне отправили в Маргиану, район в Центральной Азии, для защиты своих восточных границ. В римских и греческих источниках о судьбе этих легионеров больше нет никаких упоминаний. Но по предположению Горация эти римляне женились на женщинах из варварских племён и служили в парфянском войске.

Так что возможное появление римских воинов спустя 18 лет после разгрома армии Красса всего в 500 милях к востоку от парфянской границы не выглядит уж такой безумной. Эти римские легионеры, привыкшие к жизни профессиональных солдат, вполне могли охотно воспользоваться случаем и поступить на службу к Шиши, который как раз к тому времени стал набирать себе войска. Римляне славились как одни из самых лучших воинов в рукопашном бою, так что найти для себя работу военного наёмника, скорее всего не составило для них никаких проблем.

Более того, что эти солдаты, встреченные китайцами скорее всего были именно римлянами, подтверждается наличием двойного деревянного частокола, который и обнаружили вокруг осаждаемого города. Британский историк, специалист по эллинистическому периоду сэр Уильям Вудторп Тарн говорит: «Я не могу вспомнить, чтобы где-нибудь можно было встретить, в литературе или археологии, греческий город с частоколом вокруг стен. Существует, по-видимому, как несомненное правило, одна стена со рвом вокруг (или при значительных укреплениях даже с тремя рвами)». Короче не любили греки в частокол. А вот римляне вполне себе. И постоянно применяли его для укрепления рвов. Упоминаний же о том чтобы кто-то из соседних племён или даже Гунны применяли частокол для защиты рва, тоже не сохранилось.

Пожалуй наиболее удачная реконструкция воинов династии Хань

Что же, римляне не раз доказывали, что способны за себя постоять в бою. Все эти воины были направлены на восток, во владения династии Хань. Из этого можно сделать предположение, что легионеры Красса дошли и до самого Китая, но однозначно утверждать это уже невозможно, хоть и вполне вероятно. Вот так, не только слава римских воинов, но и сами они могли попасть за 3000 миль от своих границ, в далёкий и таинственный Китай. Как сложилась их дальнейшая судьба нам остаётся только гадать.

Кстати, а если бы римские легионы реально сошлись в бою с китайской армией, кто бы всё же победил? Как считаете? Напишите в комментариях.

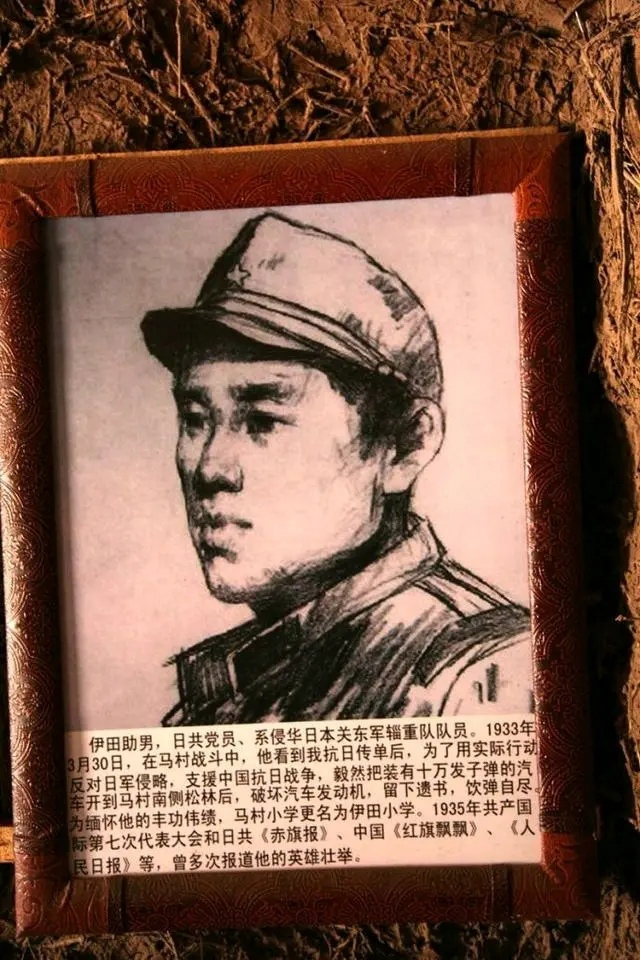

Японец коммунист, который был против фашизма

Найденная записка возле мертвого тела японца в 1933 году:

«Дорогие китайские товарищи по партизанской борьбе!

Я видел пропаганду, которую вы разбрасывали в оврагах, и знал, что вы партизаните под руководством Коммунистической партии.

Вы патриоты и интернационалисты.

Я бы хотел встретиться с вами, но меня окружили фашистские звери, и я решил покончить с собой. Я представляю вашей армии 100 000 патронов, которые я отправил. Я прошу вас обрушить эти пули на японскую фашистскую армию. Пусть святое дело коммунистов поскорее увенчается успехом!

Японский корпус снабжения,

30 марта 1933 года»

3 сентября 2005 года, в Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь был установлен памятник в честь Сукейо Ида, за его вклад в антифашистской войне.

Памятник самопожертвования Сукейо Ида

Редкий советский забытый мультфильм про войны

сцена с пулеметом угар)) да и в целом классный мультфильм(или фильм короткометражка?)

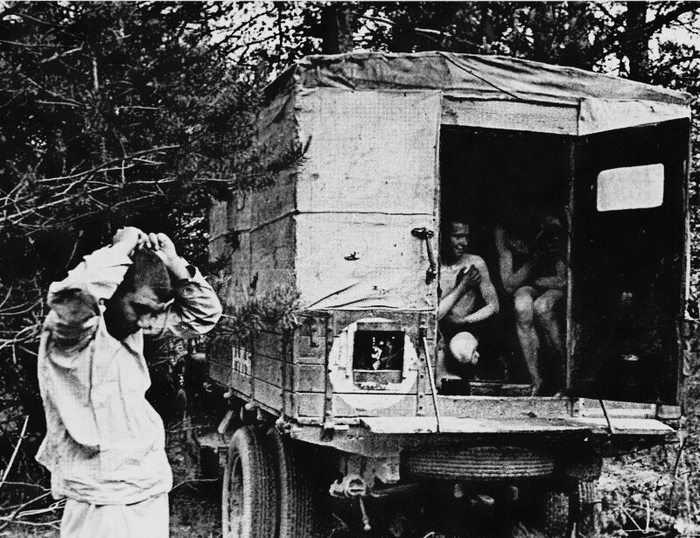

Педикулез во время Великой Отечественной войны

Автор: Сергей Змеев.

Приветствую дорогие читатели. Хочу вам поведать про серьезную проблему РККА во время Великой Отечественной войны — педикулез. 96 из 100 солдат советской армии были инфицированы.

Основными причинами распространения эпидемии стало то, что производство мыла уменьшилось в разы и наступил сильный голод, который влиял как на вшей, так и на солдат.

Верховное командование быстро обратило внимание на проблему и в сентябре 1941 года к работе подключили Научно-исследовательский испытательный институт Красной армии.

К концу 1941 года уже были видны результаты: на вооружение Красной армии стали поступать специальные банно-прачечные и дезинфекционные поезда, в которых за час могли пройти обработку до сотни солдат. Состояли такие составы из 14-18 вагонов: раздевалок, формалиновых камер, душевых, прачечных и сушилок. Паровоз же обеспечивал паром и горячей водой.

Таких спец. поездов становилось все больше и к концу 1942 года насчитывалось около ста штук. Действовали они в тылу и обрабатывали прибывающее в действующую армию пополнение и бойцов, части которых отводились для пополнения или переформирования.

Ближе к фронту с вшами боролись солдаты обмывочно-дезинфекционных рот. К 1943 году в РККА насчитывалось 103 подобных подразделения. В своём арсенале солдаты данных рот имели подвижные дезинсекторные камеры и автодуши.

Дабы вши и прочие насекомые не жили на форме, её стиркой занимались полевые прачечные отряды и прачечно-дезинфекционные отряды, которые вытравливали паразитов целым набором химикатов.

Главным средством борьбы с насекомыми стали «синтетические инсектициды», которыми обрабатывались бойцы и их обмундирование, но к 1944 году эти препараты использовать перестали. Им на смену пришёл ДДТ. В пропитанном им белье паразиты не приживались вовсе.

Разумеется обработать каждого солдата не удавалось, потому солдаты использовали народные методы.

Одним из распространенных способов было прожаривание. Выглядело это так: гимнастёрки и телогрейки складывались в металлическую бочку, закрывались сверху крышкой и прожаривались на костре. Паразиты погибали, правда, страдала и одежда.

Многие солдаты принимали радикальное решение и сбривались «в ноль». Причем под лезвие попадали не только волосы на голове, но и на ногах, руках, груди и даже брови. Несмотря на радикальность, данный способ помогал.

Также на фронте были распространены «гребешки», благодаря им вши просто вычесывались.

И еще одна деталь. По рассказам ветеранов, как только в конце 1942 — начале 1943 года улучшилось питание, вши «угомонились». «Вша, она, зараза, голодного и слабого любит», — поговаривали солдаты.

К концу войны проблема педикулёза в армии начала сходить на нет. Этому способствовала нормализация банно-прачечного обслуживания войск. Так, если за 1942 год солдаты помылись в бане примерно 106 636 000 раз, то в 1944-м почти в 3 раза больше — 272 556 000 раз. В 1942 году тыловыми подразделениями было продезинфицировано 73,2 млн. комплектов обмундирования, а в 1944-м — уже 167,6 млн. комплектов.

Автор: Сергей Змеев.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

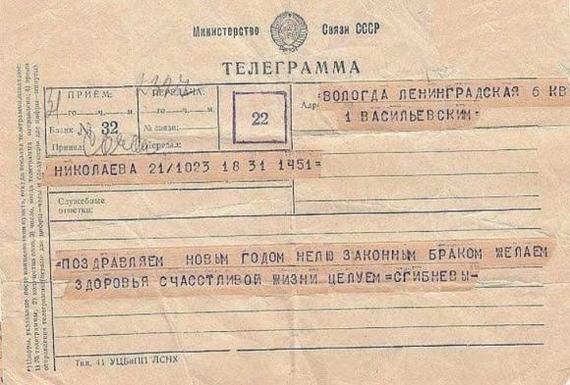

Суворов, Крым, пандемия, карантин

Бюст А. В. Суворова на месте его ставки в Гёзлёве (ныне — Евпатория)

«Это был один из самых необыкновенных людей века, — великий полководец и великий политик» Генерал Ланжерон

Итак, после юности и первых шагов Александра Васильевича Суворова в качестве крупного военачальника настала очередь необычных поручений.

В 1774 году Суворов был направлен для подавления восстания Пугачёва (что говорит о всей серьёзности отношения правительства к этому событию). Но, не смотря на знаменитые суворовские марши в стиле Ганнибала Барки, Пугачёва к его прибытию уже разбили и осталось только добивать разрозненные очаги сопротивления выживших восставших. Суворов почти догнал пустившегося в бегство вожака мятежников, но его уже схватили собственные соратники и выдали властям в обмен на смягчение приговора. С 29.09.1774 по 12.10.1774 года Суворов конвоировал Пугачёва из Уральска в Симбирск. Будучи не глупым человеком, Суворов без презрения отнёсся к узнику-простолюдину и с любопытством расспрашивал его о боевых действиях, планах и многом другом. Узник охотно делился знаниями и сведениями, ибо вопреки некоторым мнениям действительно был талантливым военным с незаурядным умом и организаторскими способностями. Суворов использовал ЛЮБЫЕ возможности чтобы учиться, хоть у своих, хоть у врагов, хоть у всеми презираемой черни. А потом уже отфильтровывал и использовал нужную информацию. И если судить по его действиям, то делал он это крайне умело!

Весной 1775 года подавил новое восстание очередного самозванца Саметриева в Астраханской губернии. А потом получил годовой отпуск (ах, мечты, мечты, где ваша сладость?) в связи со смертью отца и вступлением в права наследства.

Во второй половине 1776 года обострилась обстановка в Крымском ханстве. Не смотря на итоги предыдущих конфликтов с Османской Империей, в ходе чего Крымское ханство попало под влияние России, турки не оставляли попыток вернуть столь важный регион. Суворов был направлен на помощь генерал-поручику Прозоровскому, который вскоре заболел и вся полнота власти и ответственность легли на плечи Суворова.

Как раз в это время были выборы хана, в ходе которых был избран прорусский хан Шахин-Герай (которого поддержал Суворов, у которого было немало военных сил). Предыдущий протурецкий хан Девлет IV Герай в начале 1777 года попытался оказать сопротивление, но Суворов, приговаривая «не в мою смену!» рассеял противника. Экс-хан бежал разумеется в Турцию.

Призыв полководца в Крым был необходимостью из-за крайне высокой вероятностью вторжения турок.

А дело было вновь крайне сложным. Как раз для Суворова.

Шахин-Герай (не смотря на его аристократичность и изысканность) к тому времени всех достал и все были им недовольны. Почему? Новый хан хотел реформ и копировал Россию, преобразовывая своё ханство, что привело к недовольству знати и народа. Ну что ж, не захотели самостоятельно преобразоваться и отойти от варварских практик набегового хозяйства, всё равно были преобразованы уже в составе России. Это было неизбежно. Да, могут сказать что хан отличался ещё и жестокостью, ибо давил несогласных и любил горячее репрессо по утрам. Но какой хан (или шире правитель) этим не грешил? Кто то меньше, кто то больше. В данном случае гнев и поголовное восстание было обусловлено именно сломом уклада жизни и перспективой отказа от работорговли.

Не смотря на все жалобы местных мурз (знати) в столицу империи, правительство во главе с Потёмкиным продолжали поддерживать своего ставленника.

В двадцатых числах октября 1778 года А. В. Суворов перенёс свою ставку из Бахчисарая в Гёзлёв (ныне — Евпатория), где она находилась в течение семи месяцев. Сам генерал проживал в цитадели, которая располагалась между мечетью Хан-Джами и православным собором, чем вероятно было показано равное внимание к обеим конфессиям.

И тут новое испытание для нашего героя!

Суворов был не только блистательным военным, но и талантливым администратором. Благодаря строгим карантинным мерам, введённым генералом, Гезлёв избежал страшной эпидемии. Русские солдаты очистили в городе все туалеты и авгиевы конюшни, отремонтировали все городские колодцы, фонтаны и бани, купание в бане стало бесплатным; на рынках был наведён военный порядок, для въезжающих в город и ввозимых товаров был организован обязательный карантин; жителей принудили выбелить дома и дворы внутри и снаружи.

Однако, от местных жителей начали поступать жалобы на Суворова. От всех! 5ЖЫ, чипирование, нас хотят истребить. Отремонтировав бани и городские фонтаны, он ввёл обязательное пятикратное омовение для горожан и солдат гарнизона, независимо от вероисповедания, под руководством мулл, за что в доносе христиан писалось, что Суворов «обасурманился и знает язык не только крымских татар, но и турок». Негодяй какой! Нельзя знать язык потенциального противника! Мусульмане же жаловались на громкий колокольный звон и частое пение Суворова в церковном хоре. И это говорят люди которых муэдзины постоянно призывают на молитву громким голосом (вроде даже пением, нет?), неужели Суворов кричал громче и перебивал их? Жалобы остались без рассмотрения. Радует что в правительстве понимали что он не фигнёй занимается, а всё продуманно и дали ему полный карт-бланш. Кстати, надеюсь я не оскорбил чувств верующих? Если что цели я такой не ставил!

Уже после, на месте укреплений в 1793 году по инициативе А. В. Суворова, строится карантин для товаров и грузов. Там же возникает и военно-глазная клиника (первое русское медицинское учреждение Евпатории).

16 июня 1778 года случилось то чего все боялись и из-за чего направили Суворова в Крым. В Ахтиарской бухте показался османский флот с десантным корпусом. Война в это время была крайне невыгодна России из-за тяжёлой международной обстановки. И как всегда великий полководец и тут выкрутился и спас отечество от больших проблем.

Он просто окопался и сказал туркам, что если те высадятся, то «где ж мы вас хоронить то будем?»

Турки содрогнулись от тёплых воспоминаний предыдущих встреч с внешне тщедушным полководцем и не решились принять приглашение Суворова, уплыв восвояси.

Вновь безупречно выполнив свои обязанности, Суворов назначается командующим Малороссийской дивизией в Полтаве, а вскоре переводится в Новороссийскую губернию командующим пограничной дивизией, в непосредственное подчинение Потёмкину. Основная часть русских войск также покидает успокоившийся на время Крым.

А в следующей части Суворов сразится с Ордой, Лок’тар Огар! Заг-заг! С Ногайской Ордой!

Подписывайтесь, с нами Вы узнаете много разных интересных и познавательных фактов о мировой истории.

25 декабря 1991 года. Горбачев всё

День 25 декабря 1991 года стал де-факто последним днем в истории Советского Союза — его президент Михаил Горбачев заявил об отставке, а красный флаг над Кремлем был заменен на российский триколор

М.Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий Президента СССР, передал российскому президенту «ядерный чемоданчик» и секретные архивы КПСС. Утром 25 декабря Горбачев позвонил президенту США Бушу, поздравил с Рождеством и сказал: «Можете спокойно праздновать Рождество. СССР больше не существует». Через несколько часов США официально объявили о признании независимости России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

19:00 по московскому времени — М.С.Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения с прощальным словом к народу, в котором объявил о своем уходе с поста Президента СССР «по принципиальным соображениям».

В 19.38 над Кремлем спущен государственный флаг СССР и поднят российский триколор.

ВС РСФСР утвердил новое название страны — Российская Федерация (и его укороченный вариант — Россия).

Президент США Джордж Буш объявил вечером 25 декабря об официальном признании России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Глава администрации прервал в связи с отставкой Президента Михаила Горбачева свой отдых в загородной резиденции в Кемп-Дэвиде и возвратился в Вашингтон для того, чтобы выступить с обращением к стране из Овального кабинета Белого дома. Президент одновременно заявил, что США признают независимость Молдовы, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Грузии и Узбекистана, но установят с ними полные дипломатические отношения только после того, как будут уверены в их приверженности ответственной политике в области безопасности, и демократическим принципам

Интервью CNN после отставки

Материал проекта «30 лет назад», в котором я ежедневно рассказываю о событиях, произошедших в этот день, ровно 30 лет назад.

21 декабря 1941 фашисты начали уничтожение концлагеря Богдановка

В октябре румынские оккупанты создали на берегу Южного Буга близ села Богдановка Николаевской области концлагерь для уничтожения евреев.

Он был под контролем коменданта округа Голта полковника Ионеску. Основная часть заключенных была доставлена в Богдановку из Одессы — около 48000 человек, из Бессарабии — около 7000. Последняя группа узников прибыла в лагерь 18 декабря. Всего их оказалось 55000 человек.

Заключенных жили в чудовищных условиях. В середине декабря в лагере вспыхнула эпидемия тифа. На совещании, с участием Ионеску и немецких советников, решили просто в срочном порядке уничтожить лагерь вместе с заключёнными. Командовать операцией было поручено В. Манеску, представителю военного командования округа. Технически акцию проводили части румынской армии и жандармерии, подразделения вспомогательной украинской полиции и отряды из немцев.

21 декабря началось уничтожение заключенных: 5000 больных тифом и инвалидов согнали в два коровника, соломенные крыши облили бензином и подожгли. Там заживо сгорели все.

Оставшихся евреев выводили группами по 300–400 человек в ближайший лес ко рву, велели раздеваться и убивали разрывными пулями и гранатами. За 4 дня уничтожили 30000 человек. В ночь перед Рождеством расстрелы прекратили, оставшиеся заключенные ждали смерти на морозе. Несколько тысяч замерзли в лесу. До 31 декабря уничтожили неё 11000 евреев. Убийцы выбрали 200 евреев, чтобы они уничтожали трупы, 150 членов команды погибли от голода и холода или были убиты украинскими охранниками. Всего при уничтожении лагеря погибло 54 тысячи человек.

Средства связи моего детства

Недавно у меня случился рабочий дедлайн, во время которого пришлось одновременно общаться в Microsoft Teams, Whatapp, Telegram, по электронной почте и просто по телефону с двумя десятками людей, всё это сначала на работе с компьютера, потом по дороге домой со смартфона и потом дома с планшета и компьютера. С демонстрацией своей физиономии, рабочих документов и экрана. И я начал вспоминать, как мы дошли до жизни такой и какие были средства связи в начале моей сознательной жизни.

Поскольку я старпёр, детство моё пришлось на 70-е и 80-е годы. Мобильных телефонов, понятное дело, тогда не было (спойлер: были, но не для нас). Но и телефон с проводом был скорее роскошью и привилегией, чем обыденностью. Мои родители купили кооперативную квартиру в 1973-м году, а только через 10 лет у нас появился домашний телефон. До этого в нашем 6-подъездном 9-этажном доме было лишь несколько телефонизированных квартир. За большие заслуги или должности. Например, в нашем подъезде жил лётчик, пилотировавший сверхдальние рейсы в Антарктиду. У них дома телефон был. Конечно, к таким счастливчикам соседи заходили позвонить. Не по ерунде, а если что-то важное. Вызвать «скорую» или милицию, связаться срочно с близкими в сложной ситуации. Иногда оставляли номер таких соседей другим людям, чтобы те могли позвонить и попросить передать какую-то важную информацию. Часто телефонный аппарат ставили специально в прихожей, чтобы зашедшему позвонить соседу не нужно было разуваться и беспокоить хозяев. Если хватало денег, ставили второй параллельный аппарат уже где-нибудь в гостиной, для долгих телефонных бесед.

Такой вот типичный домашний телефон моего детства.

Если телефона дома не было и повод для звонка не давал оснований тревожить соседей, то на помощь приходил телефон-автомат. Телефонные будки были повсюду. Это был очень важный элемент городской среды и общественной жизни. В них грелись зимой, пережидали ливень летом, целовались с девушками, использовали как ориентир для встреч. Ну и звонили, конечно. Звонок стоил две копейки и был ограничен по времени, но если доплатить когда прозвучит сигнал, то можно продлить. «Двушка» (монета в две копейки) обязательно должна была быть в кошельке или кармане, лучше не одна. Можно было заплатить двумя однокопеечными монетами, а если совсем припёрло, пожертвовать 10 копеек – она была размером как 2. Автоматы часто были неисправны и «съев» монетку соединения не устанавливали, так что лучше было иметь запас. Некоторые автоматы вообще не работали, поэтому работающий, да ещё и не занятый приходилось искать, а когда свободной кабинки не было ждать, пока закончат говорить.

Вот такая типичная картина. Кто-то звонит, кто-то рядом ждёт своей очереди.

А это телефон-автомат в естественной среде обитания. В меру ржавенький и с рисунками гвоздём.

Ну и конечно в организациях телефоны тоже имелись далеко не на каждом рабочем месте. Обычно у начальников или один на отдел или цех. Говорить по личным вопросам не приветствовалось, но если что-то важное и срочное, то, конечно, звонили. Если мне нужно было связаться с отцом или матерью в течение рабочего дня, то можно было позвонить и, если дозвонишься (а когда телефон один на отдел он занят почти всегда), попросить позвать родителей к телефону. Но для этого нужны были серьезные причины, так что обычно со своими проблемами приходилось справляться самому.

Кстати, сейчас уже растёт поколение людей, не умеющих пользоваться дисковым телефонным набором. А тогда телефонный аппарат с кнопочками я видел только на картинках в журналах.

В общем случае позвонить можно было только в пределах своего города. Телефонная связь между городами была делом ещё более непростым. На современных (тогда) АТС была возможность автоматического (т.е. без участия человека-оператора) набора междугородних телефонных номеров. Нужно было набрать «8», подождать длинного гудка (это значит, звонок переведён на междугородний коммутатор) и дальше набирать номер с кодом города. Если местная связь оплачивалась по фиксированному тарифу, не зависимо от времени разговоров, то междугородние звонки по времени. И раз в месяц по почте приходил счёт за междугородние звонки. Это был практически единственный уже готовый счёт за услуги в то время, для всех остальных платежей нужно было самостоятельно посчитать сумму и заполнить квитанцию.

Но возможность эта была далеко не везде. Если не было автоматической связи, то можно было позвонить через оператора. Для этого существовал короткий номер «07».

Для меня эта ночь вне закона

Я пишу по ночам больше тем

Я хватаюсь за диск телефона

И набираю вечное ноль семь.

Оператор принимал заказ, дозванивался на заказанный номер (если он занят, делал несколько попыток), звонил обратно инициатору звонка и коммутировал вручную линию.

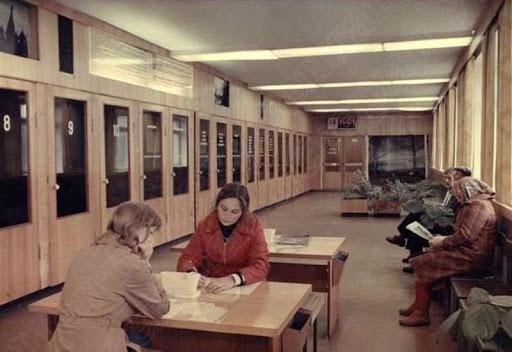

Ещё хуже, если домашнего телефона у вас не было или он был недоступен, например, в поездке в чужом городе. С обычного городского «автомата» по межгороду позвонить было нельзя. Существовали специальные междугородние автоматы, которые в крупных городах встречались в местах типа вокзалов и аэропортов. Они принимали монеты разного номинала, давали сдачу, имели сложные инструкции по пользованию и тарификации. Их изображений (какими я их помню) я не нашёл. Но чаще пользовались переговорными пунктами при почтах. На почтовых отделениях обычно было написано «Почта – Телеграф – Телефон». Надо было прийти, отстоять очередь желающих позвонить (особенно большие очереди были на курортах), заполнить бланк с номером телефона, внести аванс, после чего оператор дозванивался до заказанного номера и приглашал в кабинку для переговоров, где стоял телефон без номеронабирателя. Разговор оплачивался по времени, оператор влезал прямо в разговор двух человек, сообщая что оплаченное время подходит к концу. Можно было попросить продлить разговор.

Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря!

Ну, здравствуй, это я.

Переговорный пункт. Это большой, в основном было 4-5 кабинок.

А что делать, если надо связаться с человеком, у которого телефона тоже нет? Ну, во-первых, почта. Если не срочно, конечно. Писали письма. Писали родственникам, хорошим друзьям. Писали из армии, длинных командировок, стройотрядов. Рассказывали что произошло в жизни. Писали ответы, ответы на ответы и ответы на ответы и ответы. Письма часто читались дома вслух, это было как блог сейчас почитать, только гораздо круче. Старые письма от близких людей хранили и даже иногда перечитывали. Иногда переписывались даже с людьми, которых никогда в жизни не видели – просто как способ расширить кругозор и узнать, чем живут в других частях страны.

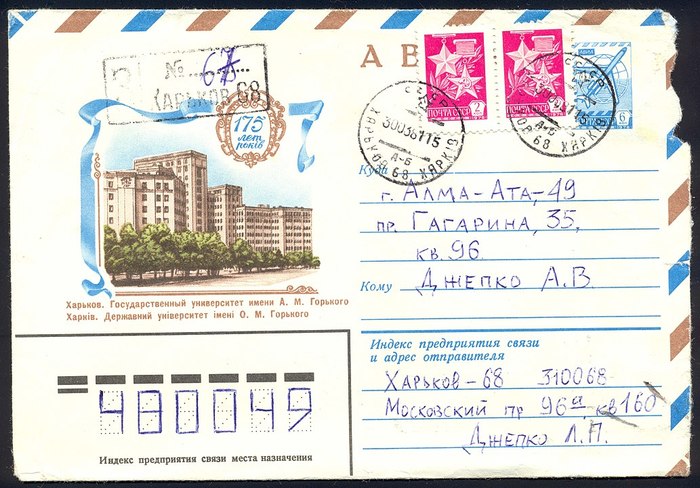

Доставку писем оплачивали почтовыми марками, письмо опускали в почтовый ящик, которых было много – не только на почте, но и у магазинов, учреждений и даже просто на фонарных столбах.

Почта работала и тогда не быстро, письма ездили в основном поездами, в почтовых вагонах, которые цепляли к самым неторопливым составам. Месяц – обычный срок. Если хотелось быстрее, то можно было послать подороже, авиапочтой. Для неё были специальные конверты. Авиапочта доставлялась в среднем быстрее, но гарантий не было, могла также ехать месяц.

Если много писать было не о чем или лень, слали открытки (это сокращение от «открытое письмо», если кто не знает). Ими чаще всего поздравляли с праздниками. Заранее, за пару недель до официальных праздников или каких-то дат родственников и друзей нужно было не забыть купить открытку, подписать и опустить в почтовый ящик. Разумеется, в нужный день она могла приехать только случайно, обычно поздравительные открытки начинали приходить за неделю до нужной даты и ещё приходили неделю-две после. А иногда запоздавшие и через месяц. Открытки тоже хранили, иногда встречались интересно оформленные, хотя чаще однотипные уныло-пафосные, особенно посвящённые государственным праздникам.

Но срок от пары недель до месяца годился только для маловажной и не срочной информации. А если срочно? – Телеграмма. Идёшь туда же, где «Почта – Телеграф – Телефон», стоишь в очереди (ну а как еще?), заполняешь бланк, оплачиваешь и твоё сообщение уходит в телеграфное отделение адресата по проводу азбукой Морзе. Там телеграфный аппарат печатает буковки на бумажную ленту, телеграфистка ножницами эту ленту режет, клеит канцелярским клеем на картонный бланк и отдаёт почтальону. И почтальон бежит доставлять. В отличие от писем, которые разносили раз в сутки, телеграммы носили более-менее когда они пришли и отдавали адресату в руки. Если адресата дома не было, засовывали в щель двери или отдавали соседям (почтальоны обычно хорошо знали свой участок и даже кто с кем дружит, хотя соседи почти всегда готовы оказать мелкую услугу друг другу). Конечно, с каждой телеграммой почтальон тоже не бегал, просто не успел бы и время доставки обычных телеграмм вполне могло быть до полсуток. Если надо совсем срочно, за дополнительные деньги можно было отправить срочную телеграмму или «молнию». Принципиально то же самое, но она и передавалась приоритетно, и почтальон относил её сразу, как в отделении её приняли.

Вот так телеграмма выглядела для получателя.

Телеграфные сообщения оплачивались по количеству слов, а знаков препинания в телеграфном коде не было. Поэтому телеграммы звучали специфично – часто союзы и предлоги из текста выкидывали для экономии денег, а знаки препинания, если они были, телеграфист заменял аббревиатурами типа «ТЧК», «ЗПТ», «ВСК» и т.п. Даже существовали анекдоты про стиль написания телеграмм:

В Одессе умер еврей Изя. Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным. Послали телеграмму «ИЗЯ ВСЁ». В ответ приходит телеграмма: «ОЙ».

Телеграммы активно использовали учреждения, предприятия и органы власти. Чтобы не бегать на телеграф и не заполнять бумажки существовали сети автоматической телеграфной связи, к которым крупные предприятия и организации были напрямую подключены. У абонентов стояли специальные продвинутые телеграфные аппараты с возможностью набора номера адресата по типу телефонного и автоматической печати входящих сообщений на нормальную бумагу. Организации, имеющие международные контакты имели подключение к международным сетям такого типа.

Понятно, что простым гражданам такие услуги были недоступны, поскольку требовали отдельной телеграфной линии и сложного и дорогого аппарата. Но в некоторых городах предоставлялись услуги отправки телеграмм по телефону, через оператора на специальном номере.

Ну и ещё один недоступный простому человеку вид связи, о котором я в подробностях узнал уже когда стал взрослым – мобильная телефонная связь системы «Алтай». Она предназначалась для органов власти и служебных нужд крупных предприятий, существовала с 1960-х и до начала 2010-х годов. Телефоны устанавливались в служебных автомобилях и работали через ретрансляторы, которых в отличие от современных сотовых сетей было немного – обычно 1 на город. В 90-х годах к системе «Алтай» стало возможно подключиться частным лицам, но быстрое развитие сотовых сетей более совершенных зарубежных стандартов вскоре сделало это бессмысленным.

Телефонный аппарат системы «Алтай»

И ещё один способ связи я забыл. Можно было прийти под окно к другу и закричать: «Мишка! Выходи гулять!» А если этаж не высокий, то ещё и снежком в окно кинуть, чтобы внимание привлечь.

Отсутствие быстрой и доступной связи очень и очень отражалось на жизни и человеческих отношениях. Во времена моего детства люди жили часто не зная, что происходит с их даже самыми близкими родственниками. Уходя на работу, уезжая в командировку или отдыхать человек пропадал в неизвестности. Часто даже в критической ситуации с человеком нельзя было связаться – просто неизвестно куда звонить и писать. Конечно, люди старались дать о себе знать или оставить какие-то контакты, но даже самый ответственный человек, заботящийся о спокойствии своих близких и интересующийся их жизнью, зачастую за неделю командировки делал пару телефонных звонков или посылал пару телеграмм. «Добрался хорошо. Устроился. Целую». «Вылетаю завтра рейсом таким-то. Встречайте». Вот и всё общение, это считалось нормальным. Люди гораздо более ответственно относились к своим договоренностям и аккуратнее к чужому времени. Назначив встречу на определённое время нельзя было в последний момент её отменить, сменить место и время. Многие дела и встречи планировали за несколько дней, когда была возможность пообщаться. Утром в семье договаривались, кто и что должен купить и сделать, когда и куда приехать, где встретиться, предупреждали о планах. Приезжающих из других городов ждали целый день или дольше – хорошо если есть дома телефон и позвонят с вокзала, а может быть некуда, а поезд опоздал или самолёт задержался. Иногда была известна только дата приезда и то не точно, и я целый день ждал папу из командировки, а он приезжал только поздно вечером, когда мне уже было пора спать. Зато каждая встреча, каждое завершившееся ожидание, каждая телеграмма, каждое понимание что дорогой тебе человек, наконец, вернулся и неизвестность прошла давали такие эмоции, которые сейчас, наверное, мы не испытываем никогда.

Все иллюстрации взяты из интернета.

Как подбитый советский летчик протаранил американский самолет в небе Кореи

Официально Советский Союз не участвовал в войне в Корее. Однако, когда в войну вмешались американцы и силы ООН, то северокорейская армия попросила помощи у китайцев и у СССР. Советское правительство решило неофициально оказать помощь «дружественному режиму» в воздухе. Китай же направил в страну сотни тысяч своих солдат, которые и остановили продвижение войск ООН.

Взлет советского МиГ-15

На территории Китая из советских летчиков был сформирован 64-й истребительный авиакорпус. Изначально корпус прикрывал стратегические объекты Китая от налетов американской авиации, но уже в августе 1951 летчики приняли активное участие в боях за Северную Корею.

После очередного разворота увидел пару вражеских «Сейбров» и дал команду: «Фима, справа атакуй, я прикрою!» Серафим быстро отреагировал, атака была хороша, его огонь накрыл ведущего пары противника, и тот клюнул носом — со снижением, неуправляемый пошел вниз… В это время Серафим передал: «Смотри, справа ниже бомберы, атакуй их, я прикрою!» (Воспоминания летчика-истребителя Петра Милаушкина. Опубликовано ТАСС, «МНЕНИЕ» 18 июня, историк Волынец Алексей.)

Подготовка к вылету истребителя МиГ-15 на аэродроме в Китае

Советские летчики, в большинстве своем, были опытными пилотами, что прошли суровую школу Великой Отечественной. Американцы несли на «корейском» фронте серьезные потери. Зато по воспоминаниям советских пилотов, воевать с немцами было намного сложнее, чем с пилотами США.

Одним из пилотов отличившихся в Корейской войне был Серафим Павлович Субботин. Вопреки распространенному мнению, Субботин не участвовал в Великой Отечественной войне. И боевого опыта не имел. Однако, имел награду «За победу над Германией», как служивший в РККА в годы войны.

Боевой опыт Субботин получил уже в корейском небе. На своем истребителе МиГ-15 Субботин вылетал с китайского аэродрома Аньдун. Он совершил 95 боевых вылетов из которых 48 проходили с боем, сбил три бомбардировщика (третий не был засчитан) и семь истребителей: три F-86, два F-84, один F-80 и один «Метеор».

С одним из самолетов F-86 «Сейбр» вышла накладка. В воздушном схватке в июне 1981 года восемь «мигов» сошлись в неравном бою с шестнадцатью американскими «сейбрами». Субботин сбил один американский F-86, но и сам попал под огонь другого американского самолета. По одной из версий, когда его самолет подбили, то он устроил первый в мире таран на реактивных самолетах.

Серафим Павлович Субботин в звании полковника

Сам же Субботин уверяет, что все получилось совершенно случайно. В его самолет попали, кабину заволокло дымом так, что не видно было приборов. Прекратилась тяга. Выхода не было, нужно было катапультироваться. В этот же момент наперерез ему слева вышел американский самолет и открыл огонь. Субботин с трудом уклонился от огня американца, открыл тумблер и тормозные щитки.

Его МиГ-15 резко потерял скорость и шедший следом американский F-86A просто врезался в него. Субботин подумал, что его самолет взорвался и смысла катапультироваться уже нет. Он все же потянул рычаг катапульты, его выкинуло из кабины:

Американский F-86A «Сейбр»

Как позже выяснилось Субботина преследовал капитан Уильям Крон на F-86A бортовой номер 49-1307. Американцы позже скажут, что это была единственная потеря в этом бою. Американскому пилоту не удастся спастись, хотя его и зачислят в «пропавшие без вести».

Субботин приземлился на территории занятой китайскими солдатами. Китайцы сперва решили, что это американский пилот и поэтому сразу «угостили» его прикладами своих винтовок. Только потом разглядели на его куртке опознавательные знаки и, по воспоминаниям Субботина «Увидев значок, китайцы подобрели, заулыбались. К утру я был уже в санчасти нашего полка…

Субботину присвоили звание Героя Советского Союза 10 октября 1951 года. Этот факт крайне возмутил некоторых советских летчиков, что тоже участвовали в Корейской войне.

Так участник Великой Отечественной войны и Войны в Корее, Герой Советского Союза летчик Пепеляев Евгений Георгиевич выскажется, что случай Субботина «возвели в степень геройства», и что ««Сейбр» в бою налетел сзади на МиГ-15. Лётчик «МиГа» — катапультировался и стал Героем Советского Союза».

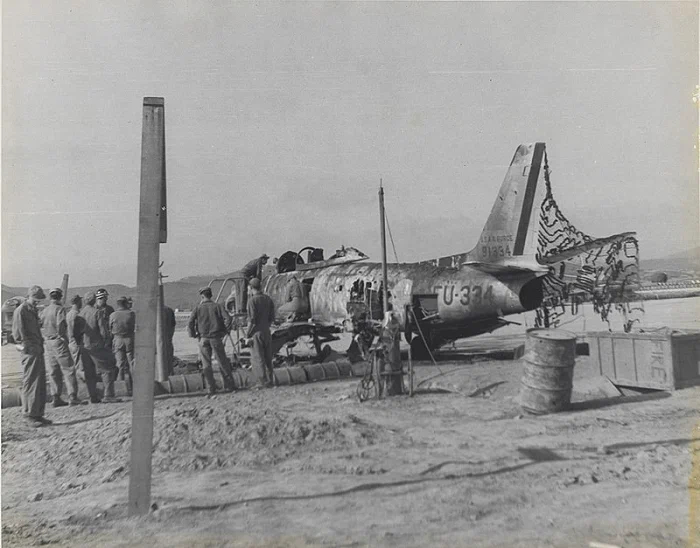

Сбитый в Корее американский Сейбр

Впрочем, можно сказать, что Субботин стал героем не за то, что «катапультировался», а за то, что сбил в воздушных боях десять самолетов противника. Официально было объявлено, что Героя он получил не за американские самолеты в Корее, а за немецкие во время боев в июне 1944 года. Впоследствии это создало путаницу и считалось, что Субботин был участником Великой Отечественной.

Сам же Субботин после Корейской войны служил в армии до 1973 года. Вышел в отставку в звании полковника с должности заместителя начальника авиации 4-й отдельной армии ПВО. Субботин прожил в Украине в Черкассах до 1996 года. В заявлении партии ВКП (б) («рабоче-крестьянская Правда» № 03 (108) 2006 г.) сказано, что с Субботиным «разобрались» молодчики поддерживавшие режим «Ющенко-Мороза». Но никакими другими источниками эта информация не подтверждена.

Несмотря на то, что сам Субботин считал, что воздушный таран был случайностью и необоснованно вошел в историю, как «первый в Мире», сам летчик однозначно был героем одержавшим в небе десяток личных побед и доказавший американцам вместе с другими русскими асами, что «янки» не «лучшие пилоты».

Ответ на пост «Война никогда не меняется»

Эх, сейчас бы путать формальный предлог к началу войны и ее настоящие причины и предпосылки!

Интерактивная карта границ России с 850 года

Хочу поделиться интересной находкой. Интерактивная карта границ России с 850 по 2020 годы с указанием правителя, площади изменения и событий, которые к этому привели.

map.runivers.ru

P.S. Так как охвачен большой промежуток времени на ресурсе отображены границы не только РФ, но и княжеств, СССР, РИ и тд. Не знаю как это уложить в одно понятие, поэтому в заголовке написано название такое же как и на сайте.

Старые фотографии № 199

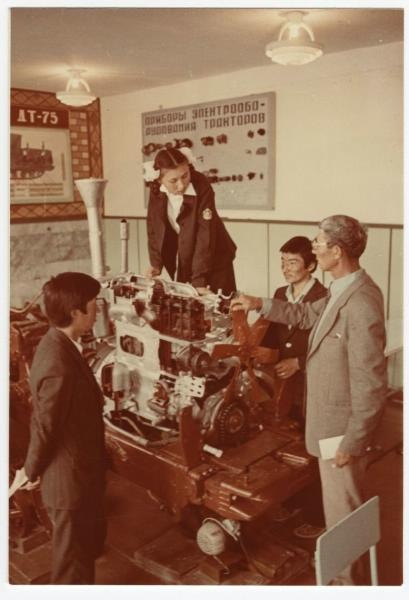

Чукотский национальный округ. В ПТУ. 1972 г.

Чукотский национальный округ. Модницы. 1972 г.

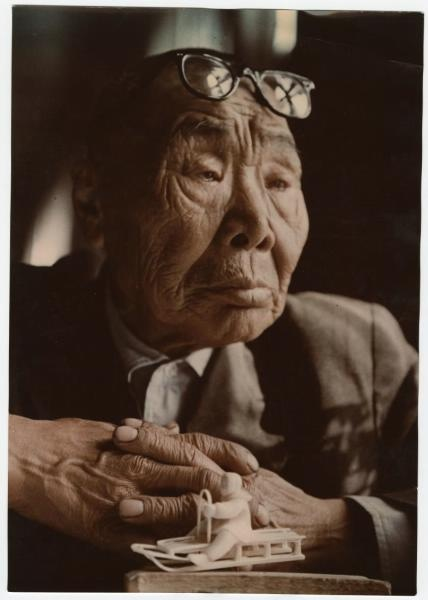

Чукотский национальный округ. Портрет пожилой женщины. 1972 г.

Чукотский национальный округ. Резчик по кости. 1972 г.

Дети. Из серии «Встречи с Чукоткой». 1972 г.

Визит Фиделя Кастро в СССР. 1972 г.

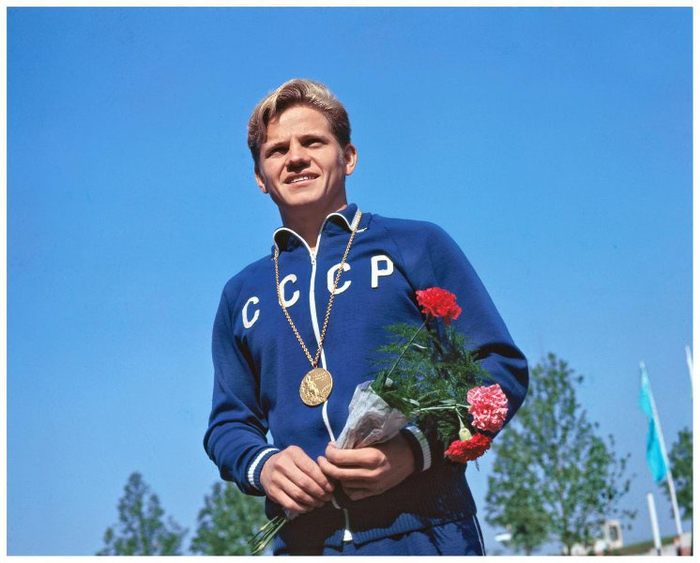

Первый советский олимпийский чемпион в прыжках в воду Владимир Васин на XX летних Олимпийских играх в Мюнхене. 1972 г. Из архива журнала «Огонек».

Леонид Брежнев и Ричард Никсон. 1973 г.

«Широкая натура». Визит Леонида Брежнева в Узбекскую ССР. 1973 г.

Справа – первый секретарь ЦК КП Узбекистана Шараф Рашидов.

Стомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом напитка. 1973 г.

Проходчик БАМа. 1974 г.

Киргизская ССР. На пляже. 1976 г.

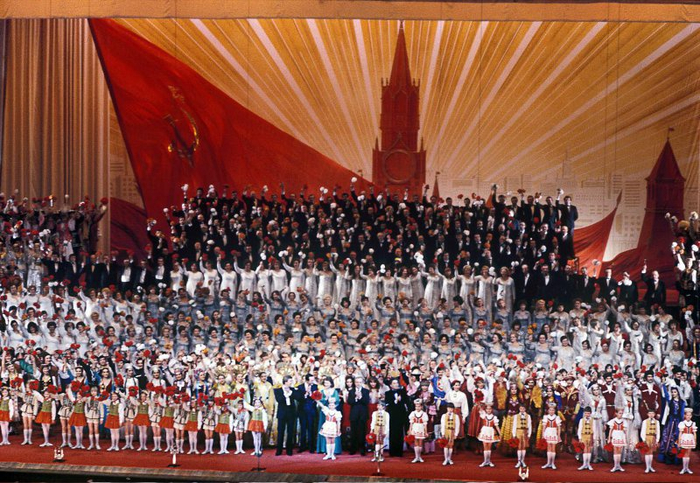

Праздничная демонстрация на Красной площади, посвященная 60-летию Октябрьской Революции. 1977 г. Из архива журнала «Огонек».

Строительство БАМа. 1979 г.

Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков с супругой. 1980 г.

XXVI съезд КПСС. Праздничный концерт. 23 февраля 1981 г.- 3 марта 1981г.

Похороны Леонида Брежнева в Колонном зале Дома Союзов. 15 ноября 1982 г. В центре – Юрий Андропов, слева за ним – Михаил Зимянин, второй справа – Иван Капитонов, крайний справа – Константин Черненко.

Похороны Леонида Брежнева в Колонном зале Дома Союзов. 15 ноября 1982 г.

«В ожидании гостей». Первый официальный прием Константина Черненко. 1984 г.

У Вечного огня. 9 мая 1985 г. В центре – Михаил Горбачев, справа от него – Андрей Громыко, слева – Николай Тихонов.

Слева от Горбачева – переводчик Павел Палажченко.

Прогулка в саду Белого дома. Рональд Рейган и Михаил Горбачев. 1987 г.

Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. 1987 г.

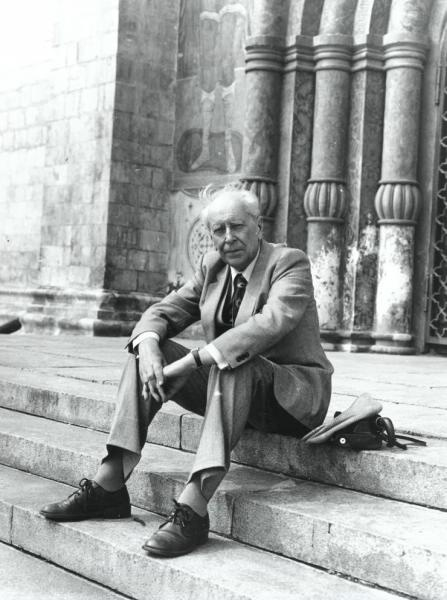

г. Москва. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 1989 г.

Единственный советский генерал, дважды сбежавший из немецкого плена

За период Великой Отечественной войны в немецкий плен попало около восьмидесяти советских генералов (и комиссаров, чей ранг соответствовал в 1941 году генеральскому). Многие из них и в плену пытались бороться с нацистами, отказывались от сотрудничества.

Кроме того, как минимум шесть военачальников Красной Армии сумели успешно сбежать из немецкого плена. Одному из них удалось это сделать дважды!

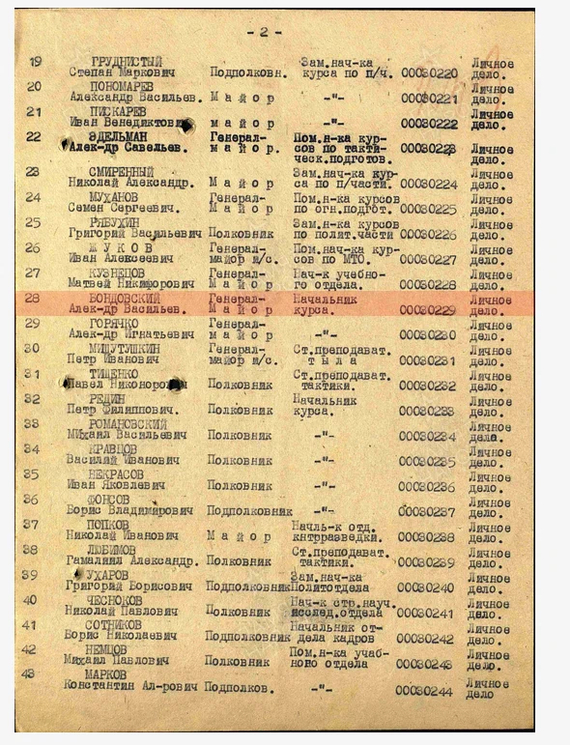

Этого генерал-майора звали Александр Васильевич Бондовский (1896 — 1970). Вообще, у данного советского военачальника достаточно интересная история.

Слева — генерал-майор Александр Васильевич Бондовский. Справа — советские военнопленные, 1942 год

А. В. Бондовский был офицером «военного времени» в Русской императорской армии, службу начал в 1915 году. Окончил школу прапорщиков, командовал взводом и полуротой. В 1917 году Александр Васильевич служил в городской милиции, в 1918 году — был призван в РККА.

Надо сказать, уже в период Гражданской войны на долю А. В. Бондовского выпали серьезные испытания: сперва он воевал на востоке, против оренбургских казаков атамана А. И. Дутова и колчаковцев. Был ранен в начале 1919 года.

Потом был юг, бои против «корниловцев» из Вооруженных сил Юга России А. И. Деникина. А. В. Бондовский в годы Гражданской войны командовал ротой стрелкового полка, затем полуротой курсантов (красные курсанты считались элитой молодой РККА, их направляли на самые опасные участки в 1919 году).

В межвоенный период Александр Васильевич был командиром батальона, помощником командира полка, командиром полка. Окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава «Выстрел».

Гражданская война стала для А. В. Бондовского суровым испытанием. Художник: Джузеппе Рава.

С 1939 года командовал дивизией, которая должна была принять участие в Советско-финской войне, но не успела, конфликт завершился. Тем не менее, Великая Отечественная стала для А. В. Бондовского уже третьей войной.

85-я стрелковая дивизия генерал-майора А. В. Бондовского встретила войну в Западном военном округе, на территории современной Белоруссии. В боях — с июня 1941 года.

Дивизия ожесточенно оборонялась, но попала в Белостокско-Минский котел, потеряв к началу июля большую часть личного состава. Остатки дивизии прорывались к своим из окружения.

В первый раз Александр Васильевич Бондовский попал к немцам в плен 21 июля 1941 года, бежал из колонны пленных 26 июля.

Вышел к своим в сентябре 1941 года, но уже в октябре 1941 года вновь попал в плен, но бежал в ту же ночь!

Генерал-майор Красной Армии Александр Васильевич Бондовский

Шел к отодвигавшейся на восток линии фронта до декабря 1941 года, только 24 числа, наконец, добрался до своих.

Прошел спецпроверку в Особом отделе НКВД, в апреле 1942 года стал преподавателем тактики на тех самых курсах «Выстрел». Однако, А. В. Бондовский просился на фронт, на этом его героическая история не заканчивается.

На фронт его в конце концов отправили. Александр Васильевич стал командиром 324-й стрелковой дивизии, принимал участие в наступательных операциях.

Страница очень интересного документа. Награждение начальников курсов «Выстрел» медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Так вот, там чуть ниже фамилии А. В. Бондовского есть фамилия человека с не менее интересной судьбой. Это Петр Иванович Мишутушкин (1883 — 1961), бывший белогвардеец, попавший в плен в период Гражданской войны. Вообще, на преподавательских должностях в Красной Армии бывшие белогвардейцы и бывшие царские генералы встречались достаточно часто.

Такие люди, как А. В. Бондовский, были отражением своей эпохи. Благодаря таким командирам СССР победил в войне. И их оказалось больше чем «Власовых».

Художник Юрий Петрович Ребров, обложка к журналу «Смена», 1953 год

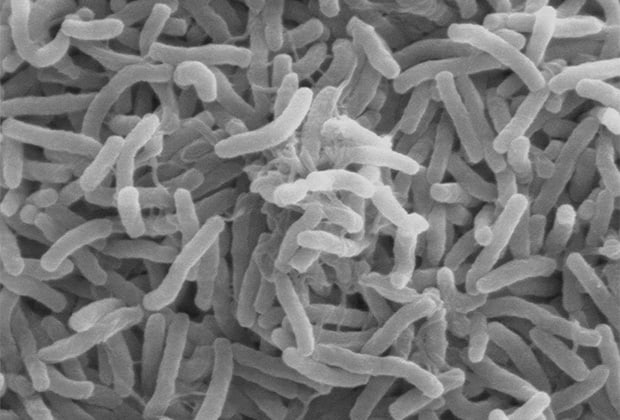

Как с эпидемией холеры в СССР справлялись

Автор: Алина Говенько.

Особо опасные инфекции. Чума, сибирская язва, холера… Нам может казаться, что они остались где-то в далёком прошлом и уже давно побеждены. Однако, к сожалению, это не совсем так. Да, натуральная оспа с помощью поголовной вакцинации загнана в лабораторные пробирки — однако праздновать победу над другими инфекциями ещё очень рано.

Итак, СССР, 1970 год. Разгар туристического сезона. Пляжи Одессы заполнены отдыхающими. Вдруг раздаются многократные усиленные мегафоном слова: «Граждане отдыхающие, в Одессе холера!» В городе начинается паника. Люди бегут за билетами в авиа- и железнодорожные кассы, чтобы разнести страшную болезнь по городам Советского Союза. А началось всё с некоего Фёдора Лютикова, сторожа полей орошения. 3 августа этого 57-летнего мужчину госпитализировали в местную инфекционную больницу. Вечером того же дня пациент умер. У него выявили холеру.

Внешний вид больного холерой

Возбудитель холеры — холерный вибрион. Источником инфекции при холере является больной человек или же вибрионоситель. Пути передачи: водный, реже контактно-бытовой или пищевой. Входными воротами инфекции является ЖКТ, куда вибрион попадает с заражённой водой или пищей, или с инфицированных рук. Размножается он в тонком кишечнике, выделяя большое количество токсина.

Медработники отзывались из отпусков, к борьбе с холерой привлекались студенты медвузов, сандружинники и активисты Красного Креста. Всего только в одной Одессе было привлечено 11 тыс. человек, которыми ежедневно осуществлялись подворные обходы для выявления больных с острыми кишечным инфекциями, а также контактных с ними. Было организовано 200 прививочных пунктов. К середине августа холерной вакциной было привито более 300 тыс. человек. Обсервацию прошло 180 тыс. человек. 1 млн. человек получил тетрациклин.

Полностью эпидемию холеры в СССР победили к ноябрю 1970 г. Такие дела.

Мойте руки и не пейте сырую воду. Не болейте.

Автор: Алина Говенько.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

ГОЭЛРО: фантастика от «кремлёвского мечтателя», ставшая реальностью благодаря удивительному народу

Сегодня, в День энергетика, хочется вспомнить дату, к которой был приурочен этот праздник: 22 декабря 1920 года Советом Народных Комиссаров был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

Широко известна история (и в моих постах она упоминалась) о том, как во время встречи с В.И. Лениным в 1920 году английский фантаст Герберт Уэллс назвал вождя мирового пролетариата «кремлёвским мечтателем», услышав о планах преобразования страны и, в частности, о масштабном плане электрификации России, о намерениях построить крупные электростанции для нужд населения, транспорта и промышленности, об обеспечении светом губерний России и т.д. Этот замысел показался англичанину фантастическим: он был абсолютно уверен, что реализовать подобное невозможно «в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населённой неграмотными крестьянами, лишённой источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность».

Фрагмент документального фильма «Энергетическая стратегия партии. Фильм первый. Выбор пути». ЦСДФ. По заказу Гостелерадио СССР, 1986 г. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

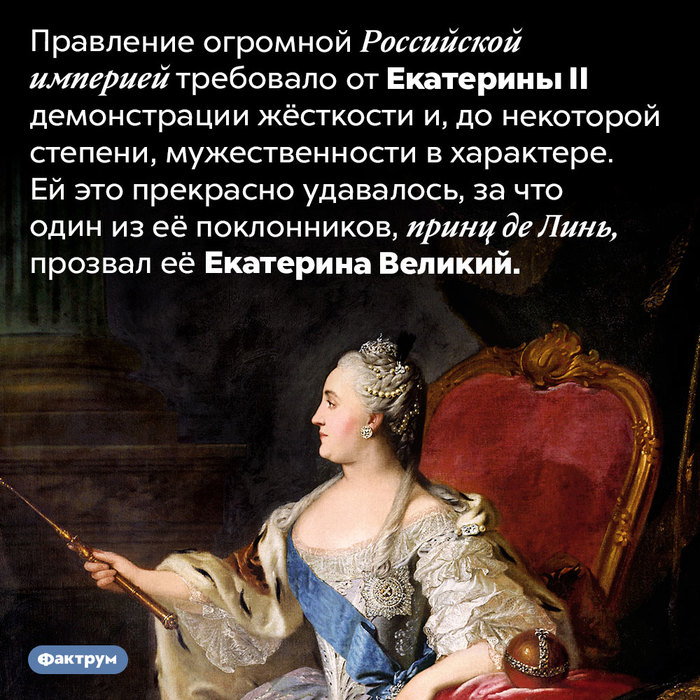

Интересные факты о русских монархах

Изборск

Один из древнейших городов России

Инцидент Ниихау, или недостаточно необитаемый остров

На позапрошлой неделе исполнилось 80 лет не только нападению на Перл-Харбор, но и еще одному, куда менее известному инциденту — имевшему значительные и мрачные последствия.

Седьмого декабря 1941 года, японский пилот-истребитель Сигэнори Нисикаити, с авианосца «Хирю», был подбит над Перл-Харбором. Понимая, что его поврежденный «Зеро» не дотянет до дома, пилот направил его к Ниихау — одному из самых крошечных островов гавайского архипелага. Остров этот японцы считали необитаемым, и пилоты, готовившиеся к атаке на Перл-Харбор, были проинструктированы в случае боевых повреждений, сажать свои машины там, и ждать эвакуации субмариной.

Однако японцы сильно просчитались. Ниихау на самом деле был населен; просто малодоступен. Остров находился (и находится до сих пор) в частном владении семьи Робинсонов, в XIX веке купивших его у тогда еще королевства Гавайи, и мало кого туда пускавших. В 1941 году, на Ниихау проживало 136 гавайцев, и трое этнических японцев-иссеи: иммигрант Ишиматсу Шинтани, и родившиеся в Америке Йошио Харада и его жена Ирен Харада (также японка). Дотянувший до острова японский пилот совершил жесткую посадку на возделанном поле, прямо на глазах ошеломленного гавайца Хавила Калеохано.

Прибывший Ишиматсу Шинтани, однако, обменялся с пилотом лишь парой неохотных фраз, и удалился без объяснения причин. По всей видимости, он уже знал, или по крайней мере, подозревал насчет атаки, и не хотел оказаться втянутым в возможные разбирательства. Удивленные гавайцы послали за Йошио Харада. Тот вскоре явился, и японский пилот рассказал соотвечественнику о том, что происходит — об атаке на Перл-Харбор и обстоятельствах своего пленения. Эту информацию Харада переводить для гавайцев не стал.

Вечером, гавайцы узнали по радио о нападении на Перл-Харбор. Прижатый к стенке пилот не стал отпираться, и на этот раз Харада не стал скрывать информацию. Поскольку владелец острова — Элмер Робинсон — должен был прибыть завтра с регулярным визитом, гавайцы решили передать пленного (теперь уже) японца ему. Однако, они не знали, что после атаки, американское командование ввело временный бан на всякое сообщение между островами, и Робинсон не смог добраться до Ниихау. Посовещавшись, гавайцы решили оставить пилота на попечении Харады, на всякий случай приставив к нему охрану.

Как оказалось, этого делать не стоило.

Нисикаити отчаянно хотел вернуть утраченные документы. Эти бумаги содержали японские карты, коды для связи, и планы атаки Перл-Харбора. Ему было приказано во что бы то ни стало не допустить попадания этих секретов в руки американцев, и он был готов на все, лишь бы возвратить их. Ему сравнительно легко удалось убедить семью Харада помочь ему в «вопросе чести».

Двенадцатого декабря, Ишиматсу Шинтани, выяснив, что бумаги находятся у Калеохано, попытался просто купить их у гавайца за 200 долларов (весьма крупную для гавайцев сумму). Однако Калеохано отказался. И тогда Харада решили действовать. Нисикаити и Йошио Харада внезапно напали на молодого охранника и взяли его в заложники, в то время как Ирен Харада прокручивала громкую музыку на фонографе, чтобы звуки борьбы не привлекли внимания. Затем, вооружившись дробовиком и пистолетом, два японца и заложник отправились к дому Калеохано.

Однако, тут их подстерегала досадная неудача. Когда японцы подошли к дому, Калеохано пребывал в сортире, откуда и заметил незванных гостей. Пока японцы обшаривали дом, Калеохано оставался в своем укрытии, и, уличив момент, бросился бежать. Харада и Нисикаити заметили его, и выстрелили несколько раз, но не попали. Добравшись до деревни, Калеохано предупредил соотечественников, которые немедленно укрылись в лесах и пещерах. Вернувшись ни с чем, японцы от злости сожгли дом Калеохано.

Ночью, гавайцы связались с соседним островом Кауа’и (лежавшем в 27 километрах от Ниихау) при помощи сигнальных фонарей, и известили о происходящем. Калеохано с пятью товарищами отправился на лодке на Кауа’и. Японцы тоже даром времени не теряли: Нисикаити несколько раз пытался связаться с японскими вооруженными силами при помощи радио на разбитом самолете и вызвать помощь. Потерпев неудачу, он при помощи Харады демонтировал один из 7.7-мм пулеметов с разбитого «Зеро» и поджег обломки самолета.

Этой же ночью, японцы захватили еще одного гавайца — Каахакила «Камила» Калимахулухулу, который не знал о происходящем. Они надеялись, что тот поможет им искать Калеохано и поэтому отпустили его. Однако вместо этого, Камила отправился к своему приятелю, Бенехакака «Бену» Канахеле, и вдвоем они решили украсть у японцев пулемет и патроны.

Попытка, к сожалению, завершилась неудачей. Камила сумел сбежать, но Бен Канахеле был захвачен японцами. Чтобы заставить гавайца подчиняться, японцы пришли к нему домой и взяли в заложники его жену, Кеалоха «Эллу» Канахеле. Нисикаити требовал, чтобы Бен помог им искать Калеохано: однако, гаваец уже знал, что Калеохано отправился за помощью. Поэтому Бен развил бурную имитацию деятельности, опасаясь за безопасность жены.

В конечном итоге, когда Бен в очередной раз вернулся ни с чем, Нисикаити сообразил, что его водят за нос. Он велел Хараде передать гавайцам, что японцы убьют их, и всех, кого найдут в деревне, если Калеохано не будет найден. Терять было больше нечего, и Бен с Эллой решили действовать.

Ниихау — Эла и Бен Канахеле.

Инцидент Ниихаи имел далеко идущие последствия. Американское общественное мнение, до этого считавшее японских эмигрантов вполне лояльными, и даже защищавшее их от обвинений, преисполнилось подозрений в отношении иссеи. Легкость, с которой один-единственный японский пилот убедил троих этнических японцев помогать ему, вызвала страхи “пятой колонны”, которая только и ждет момента, чтобы обратиться против Америки. Хотя правительство и военные США относились к этим страхам скептически, население (подогреваемое страхами и старыми расовыми предрассудками) требовало что-то сделать с японцами. Генерал Джон ДеВитт, выступавший за тотальное интернирование вообще всех, состоящих в родстве с враждебными нациями – помимо японцев, он хотел также посадить в лагеря всех германо-американцев и итало-американцев, и лишь очевидные негативные последствия для вооруженных сил и военной промышленности заставили его уступить – настоял на своем, и 19 февраля 1942 года президент Рузвельт подписал приказ номер 9066. Тысячи этнических японцев с Тихоокеанского Побережья были силой выселены в концентрационные лагеря внутренних штатов. По иронии, как раз гавайских японцев эти меры не коснулись: они составляли важную часть рабочей силы на островах!

Дальнейшая судьба героев драмы была такова:

— Бен Канахеле был срочно доставлен военными в госпиталь на Кауа’и. За выдающуюся храбрость, он был награжден медалью «За Заслуги» и «Пурпурным Сердцем»

— Элла Канахеле, несмотря на свою храбрость, не получила наград.

— Ирен Харада была арестована и пребывала в заключении 31 месяц. В 1944 году она была освобождена без предъявления обвинений. До конца дней она отстаивала собственную невиновность, утверждая, что помогала сбитому пилоту просто из жалости. В 1992 году она еще жила на Кауа’и.

— Ишиматсу Шинтани, лично не участвовавший в нападении, был признан невиновным, но «на всякий случай» отправлен в лагерь для интернированных. После войны, он вернулся на Ниихау, где воссоединился с семьей и получил американское гражданство в 1960 году.

Прибрежный японский город Хасихама увековечил своего уроженца Нисикаити 12-футовым гранитным кенотафом. Это произошло в то время, когда обстоятельства его гибели не были известны и он считался погибшим при атаке на Перл-Харбор. Семья пилота узнала правду о его судьбе и получила останки только в 1956 году.

Остатки самолёта Нисикаити, покрытые ржавчиной, находятся в музее.