Как начиналось освоение новых земель россии

Начало покорения Сибири

Понятие «колонизация» было введено в историческую науку в конце XIX века и означало процесс расселения по новым территориям и развития на них промышленности и другой хозяйственной деятельности. Главной причиной колонизационной деятельности являлись политические и экономические цели, в то время как религия, культура и другие стороны общественной жизни можно отнести к ее последствиям. В Российском государстве колонизация была направлена на территории, расположенные за Уралом:

Освоение русскими землепроходцами этих пространств имело огромное значение для развития страны. Начало ее расширения на восток было положено еще в последние годы правления царя Ивана Грозного. В среднем Приуралье на тот момент хозяйничало купеческое семейство Строгановых из города Сольвычегодска.

Они контролировали территории, прилегающие вдоль реки Камы и Чусовой и граничившие с Сибирским ханством. Для защиты своих владений Строгановы содержали казацкий отряд, вооруженный не только саблями и пиками, но и пушками с пищалями.

Купцы пользовались поддержкой Ивана Грозного, выдавшего им грамоту на разрешение селить у себя желающих этого людей.

Поход Ермака

В 1574 году Строгановым была пожалована грамота на сибирские владения хана Кучума в районе рек Тобол и Тура, которые нужно было сначала завоевать. Этот сибирский владетель получил право на престол после свергнутого им хана Едигера, платившего дань России. Некоторое время Кучум продолжал оставаться данником и регулярно отсылал в Россию меха, но в 1573 году решил вернуть своему ханству независимость и начал военные действия, убив русского посланника царя. Покорение Сибири началось с того, что Строгановы наняли казачью дружину численностью в 750 человек, чтобы противостоять Кучуму.

Противники встретились у реки Тобол, и казакам удалось победить татарских воинов. Решающее сражение произошло вблизи ханской столицы Кашлык. В битве полегло 107 русских казаков и намного больше татар. Маметкул попал в плен, а Кучуму с остатками воинства удалось бежать. После этого поражения Сибирское ханство прекратило свое существование. Народы и племена, ранее платившие дань Кучуму, были заинтересованы избавиться от притеснения татар, завести торговые отношения с Россией или войти в ее состав. Они обязались выплачивать Ермаку дань (ясак) пушниной.

Однако вскоре неприятель напал на лагерь казаков, застав их врасплох. Многие воины были перебиты татарами, а Ермак пытался спастись, прыгнув в Иртыш, но выплыть не смог. Оставшееся в живых воинство намеревалось возвратиться в Россию, но вскоре к отряду присоединилось подкрепление, подошедшее с Урала.

Система острогов

Первый этап присоединения Сибири к России начался с освоения таежных просторов людьми, переселившимися на новые земли из западной части государства. Это были:

Землевладения помещиков в Сибири не было, селились там вольные люди, платившие налог только государству. Коренные жители были связаны ясаком — пушным налогом. Меха соболей, куниц, бобров и другого зверья в то время высоко ценились, особенно в Европе. Московское царство получило значительную прибавку к казне за счет сибирской пушнины.

Продвижению вглубь Сибири отрядов военных и экспедиций первооткрывателей способствовала система острогов — городов, построенных по типу укрепленных крепостей. Годы их основания:

Новые города и остроги становились административными центрами, в которых располагались военные гарнизоны и базы для ясачного сбора, а со временем в них концентрировались ремесла и торговля.

Массовая колонизация

После окончания Смутного времени колонизация Сибири продолжилась с еще большей интенсивностью, причем началось заселение ее восточной части с постепенным выходом к тихоокеанскому побережью. Первопроходцами выступали ватаги казаков и стрельцов, за ними во вновь построенных острогах появлялись ремесленники и торговцы.

Быстрому продвижению охочих людей и его относительной бескровности способствовала низкая заселенность обширных территорий Сибири и Дальнего Востока и хорошая подготовка переселенцев. Так, огромный вклад в освоение сибирской земли сделали поморцы — выходцы из северорусских земель. Они были привычны к сильным морозам и летнему гнусу и имели опыт передвижения по таежным рекам.

Порядок и назначения воевод на присоединенных к России землях должен был обеспечивать Сибирский приказ, созданный в 1615 году. Освоение и присоединение новых земель происходило двумя путями:

С постройкой Сургута, Мангазеи, Томска и других городов русские землепроходцы закрепились сначала вдоль берегов Оби и Иртыша, а чуть позже — в области Енисея, где Красноярск стал главным оплотом Российского государства на все последующее время. Основание Якутского острога стало опорой для дальнейшей колонизации территорий, прилегающих к реке Лене и дальше, в направлении на север и восток.

Поход отряда во главе с Иваном Москвитиным в 1639 году по реке Улье завершился на побережье Тихого океана, и стало ясно, что на востоке естественные пределы Северной Азии уже достигнуты русскими первооткрывателями.

Походы в Приамурье

Земли, расположенные севернее и южнее Охотского моря, были разведаны только после ряда экспедиций, отправленных из Якутска, в которых принимал участие военный и промысловый люд. Так, в 1643—1646 гг. произошел поход по долине реки Амур, который возглавил Василий Поярков. Его отряд в 132 человека передвигался по южным окраинам Сибири и дошел до Охотского моря.

Те же места в 1649—1653 гг. исследовал отряд Ерофея Хабарова. Чтобы закрепиться в Приамурье, им был построен и некоторое время удерживался город Албазин. В этом регионе интересы России пересеклись с притязаниями Китайской империи, и в качестве форпоста выступил город Нерчинск, построенный на реке Шилке в 1658 году.

Экспедиция Дежнева

Казак из Якутска Семен Дежнев и его земляк-торговец Федот Попов вышли на кораблях из устья Колымы и обогнули Чукотский полуостров в 1648 году. В экспедиции участвовали примерно 100 человек, разместившихся на семи судах, но до конечной ее цели, устья реки Анадырь, смогли добраться только 24 человека — экипаж флагманского судна.

Обогнув побережье Северной Азии с Востока, Дежнев сделал важное географическое открытие — Сибирь от Северной Америки отделяет пролив, названный позже в честь другого известного исследователя Витуса Беринга. Выход к самым восточным рубежам России в 1697—1699 гг. проложил казачий атаман Владимир Атласов, прошедший со своим отрядом практически весь Камчатский полуостров.

Ключевые даты

История Сибири в период присоединения к России охватывает период с конца XVI века до середины XVIII. В нем оставили свой след выдающиеся русские первопроходцы и исследователи народов восточной Сибири. Ключевые даты этого процесса приведены в таблице.

| Дата | Событие |

| 1581—1585 | Поход Ермака |

| 1596 | Покорение Пегой Орды |

| 1607 | Завоевание энцев |

| 1619 | Пантелей Пянда совершил поход в Норильские горы |

| 1623 | П. Пянда впервые побывал на берегах реки Лены |

| 1633 | Иван Ребров открыл реку Яну и устье Лены |

| 1638 | Учреждение Якутского воеводства, сотник Иванов совершает конный поход против юкагиров в район Индигирки |

| 1639 | Выход казацкого отряда Ивана Москвитина к Охотскому морю |

| 1643 | Василий Колесников достигает озера Байкал, Михаил Стадухин выходит к реке Колыма |

| 1644—1645 | Казаки воюют с бурятскими отрядами в Ангарской степи |

| 1648 | Семен Дежнев преодолевает Берингов пролив, отделяющий Чукотку от Аляски |

| 1667 и 1679 | Красноярск осаждает кыргызский предводитель бек Иренек |

| 1673 | Отряд кыргызского властителя Шанды Сенчикеева напал на Ачинский острог и сжег его |

| 1685 | Происходит битва за Албазин, ставшая первым русско-китайским столкновением в Приамурье |

| 1686 | Экспедиция Ивана Толстоухова пытается проникнуть на полуостров Таймыр, но пропадает без вести |

| 1697 | Владимир Атласов присоединяет к России Камчатку |

| 1711 | Данила Анциферов высаживается на Курильские острова |

| 1712 | Казацкий бунт на Камчатке |

В 1733—1743 проходила Великая Северная экспедиция, состоящая из нескольких отрядов, действовавших в разных направлениях. Ими был исследован Таймыр, открыт мыс Челюскина и горы Бырранга, составлены карты юго-восточного побережья Баренцева и Карского морей и др., что стало огромным вкладом в развитие географической науки.

Развитие новых территорий

В начале XVIII в. число русских людей на всей территории от Урала до тихоокеанского побережья составляло примерно 200 тыс. человек, что соответствовало численности коренных народностей. Одним из важнейших достижений переселенцев стало развитие хлебопашества — к концу XVII в. оно распространилось по всем пригодным для него областям Сибири, и этот огромный край полностью обеспечивал себя хлебом.

Сельскохозяйственному использованию азиатских земель противодействовали кочевые феодалы Монголии и правящей династии Китая из Маньчжурии, и в 1689 г. Россия была вынуждена оставить амурские земли по договору с Китаем. Однако в середине XIX века, после того как экспедиция Г. Невельского доказала, что Сахалин — это остров, а в низовьях Амура отсутствует китайское население, Приамурье и Приморье по новому договору было закреплено за Российским государством. В 1860 г. был основан г. Владивосток, ставший впоследствии главным тихоокеанским портом России.

К началу XVIII в. были основаны новые укрепленные города: Омск, Абакан, Бийск и Барнаул. В результате Россия приобрела не только пахотные земли, но и смогла начать разработку недр Алтая. Здесь добывалась медь, а также серебро, что было особенно важно, так как ранее Россия не имела месторождений этого металла. На Алтае были открыты и первые золотоносные месторождения, а позже золото обнаружили на территории Томской и Енисейской губерний и в районе реки Лены.

В конце XIX века речное сообщение, обычное для Сибири, дополнило множество сухопутных дорог, объединенных в огромный Московско-Сибирский тракт, и начали работать некоторые участки Великого Сибирского железнодорожного пути.

Индустриализация продолжалась еще долгое время — в Сибири сейчас добываются нефть и газ, золото и алмазы, уголь и никель.

Добровольцы-первопроходцы в освоение новых земель России

На протяжении столетий Российское государство формировалось не только посредством отражения внешней военной угрозы и участия в войнах и конфликтах, но и путем освоения новых земель, вовлечения народов проживающих на их территориях в единое общероссийское социально-политическое пространство.

Данные процессы исходной точкой своего развития имеют именно то время, когда на востоке Европейского континента появилось государственное образование – Древняя Русь, заявившее о своих правах на решение важнейших вопросов международной политики, а в основу государственного строительства положившее интеграцию различных этноконфессиональных общностей, населявших территориальное пространство, вошедшее в ее состав.

На протяжении столетий главной доминантой развития российской государственности являлась, таким образом, практика «собирания земель». Это определило специфику формирования российской государственности, заключавшуюся в ее многонациональном характере.

При этом народы и племена, входившие в состав Древней Руси, сохраняли не только свою самобытность, но и автономность в организации своей жизнедеятельности. В этом принципиальное отличие отечественной практики присоединения новых территорий от европейской, осуществлявшейся путем завоевания и насильственного насаждения своих этнокультурных (в первую очередь религиозных) принципов и, таким образом, подчинения завоеванных народов или же их истребления.

Другой важнейшей особенностью отечественной практики освоения новых земель явился преимущественно добровольный характер вхождения в состав Руси – России. За исключением отдельных регионов (государственных образований, сформированных на основе остатков Золотой Орды: Казанского, Астраханского, Ногайского и Крымского ханств), большинство присоединенных к России этнотерриториальных образований входили в состав России добровольно или же по условиям договоров с государствами, с которыми Россия вела войны, в качестве компенсации за военные затраты1.

Это предопределило прочность национально-государственной конструкции России. Тогда как великие колониальные державы – Бельгия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Франция – в конечном итоге утратили свой колониальный статус и вернулись к границам метрополий. Россия же неуклонно прирастала территориями.

Наконец, третьей важнейшей особенностью территориальной экспансии России являлось то, что оно изначально осуществлялось не под эгидой государства, а добровольцами, получившим название землепроходцев.

В силу ряда обстоятельств изначально процессы освоения новых земель происходили на севере и северо-востоке Древней Руси. Это было обусловлено тем, что южнорусские княжества в тот период отражали набеги кочевников, и не могли участвовать в территориальной экспансии в полной мере. На севере же страны, в этот период (XI – XII века) ситуация была менее напряженной, поскольку воинственные племена викингов-норманов, проживавшие на сопредельных территориях, активно осваивали побережья Западной Европы (Англии и Франции).

Это предопределило то, что инициатором освоения новых земель в Древней Руси стало Новгородское княжество, элита которой отличалась повышенной предприимчивостью, а население – пассинарностью2.

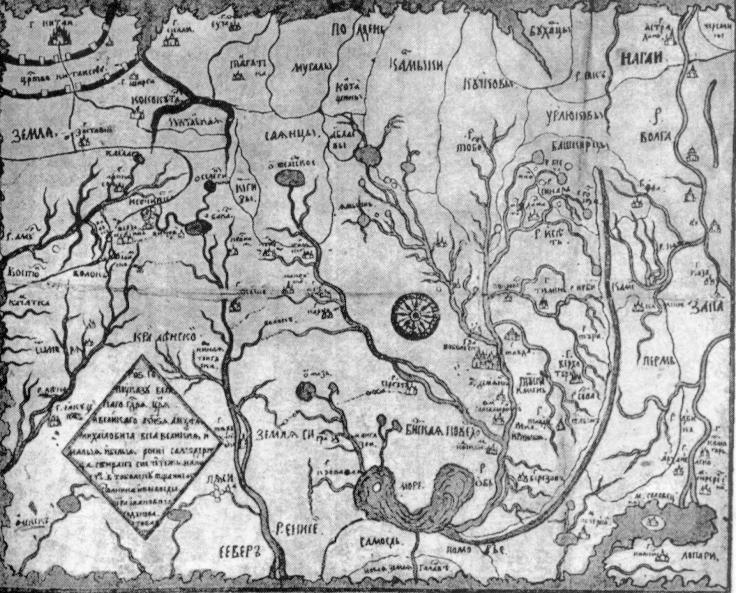

Непосредственно же само освоение новых территорий началось с Зауралья – Северо-западной Сибири или же, согласно источникам того времени, – Югорской земли. В авангарде освоения новых территорий были отряды новгородских укшуйников, которых эта территория привлекла мехами, и другими богатствами края, первопроходцы охотились здесь, добывали меха, а также обменялись с местным населением: меняли меха на железные изделия. Нередко для походов в Югорскую землю снаряжались и новгородские военные отряды, собиравшие дань (в основном меха) с местных племен, поскольку не всегда этот процесс происходил без сопротивления со стороны ее коренных жителей.

Таким образом, уже в тот период весь русский север, Приполярный Урал и низовья Оби считались новгородской вотчиной, а местные народы формально считались новгородскими вассалами.

Междоусобицы русских княжеств, наиболее остро проявившиеся во второй половине XII века, последовавший затем их разгром и подчинение Золотой Орде, практически на два столетия приостановили процессы территориальной экспансии. Но, как только Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига во второй половине XV столетия, возобновились и процессы освоения новых территорий, и их присоединение к набирающему силу Московскому княжеству.

По всей видимости, именно стремление установить контроль за несметными богатствами северных территорий был экономической подоплекой военного захвата Новгорода Москвой. После его покорения Иваном III в 1477 году к Московскому княжеству отошел не только весь Север, но и, так называемая, Югорская земля. И уже в период правления Ивана III начали организовываться экспедиции на Урал и далее на восток.

Первой такой экспедицией стал поход отряда под руководством князя Федора Курбского, который весной 1483 года (практически за 100 лет до Ермака) перешел Каменный пояс – Уральские горы и завоевал Пелымское княжество, одно из крупнейших ханты-мансийских племенных объединений в бассейне Тавды. Пройдя дальше к Тоболу, Курбский оказался в «Сибирской земле» – так называлась тогда небольшая территория в низовьях Тобола, где издавна обитало угорское племя «сыпыр»3. Отсюда русское войско по Иртышу прошло на среднюю Обь, где успешно «воевало» угорских князей. Собрав большой ясак, московский отряд повернул назад, и 1 октября 1483 года дружина Курбского вернулась на родину, преодолев за время похода около 4,5 тысячи километров.

Результатами похода стало признание в 1484 году князьями Западной Сибири зависимости от Великого княжества Московского и ежегодная уплата дани. Поэтому начиная с Ивана III титулы великих князей Московских (позже перешедшие и в царский титул) включали в себя слова «великий князь Югорский, князь Удорский, Обдорский и Кондинский.

Через 16 лет, зимой 1499-1500 уже четырехтысячный отряд, возглавляемый князьями Семеном Курбским и Петром Ушатым, совершил второй поход в низовья Оби. Этот поход привел к тому, что угорские князья в очередной раз признали себя вассалами русского государя и обязались платить дань Московскому княжеству, которую сами собирали с подвластного им населения.

Таким образом, уже во второй половине XV – начале XVI столетий отмечаются попытки экспансии формирующегося Российского государства на восток – в Сибирь. Однако отсутствие на этой территории русских городов и крепостей, постоянных представителей царской администрации и русского населения делало их зависимость от России слабой.

По настоящему же открытие Сибири и ее присоединение к России началось после сокрушения Казанского ханства. Его присоединение к Руси в середине XVI века открыло более короткий и быстрый путь в Сибирь: через Каму и ее притоки. Теперь уже не только северный путь через Зауралье, но и Поволжье стало основным направлением продвижения России на Урал и далее в Сибирь.

Для решения этой задачи Иван Грозный из-за Ливонской войны, не имея возможности направить в этот регион войска, использовал потенциал, с одной стороны, нарождающегося предпринимательского сословия – купцов-промышленников, а с другой – казачьей вольницы, уже зарекомендовавшей себя к тому времени в охране рубежей государства.

В соответствии с этим в 1558 году земли на Урале в бассейне Камы были отданы на откуп промышленникам Строгановым (предки которых со времен Новгородской республики промышляли в этих краях). Царь надели их самыми широкими полномочиями. Они имели право собирать ясак (дань), добывать полезные ископаемые, строить крепости. Для защиты своих территорий и промыслов Строгановы также имели право создавать вооруженные формирования.

После захвата власти в Сибирском ханстве, Кучум сначала продолжал платить ясак и даже отправил в 1571 году в Москву своего посла с 1000 соболей. Но когда окончились его войны с местными конкурентами, организовал несколько походов во владения Строгановых.

Наличие источника угрозы заставило промышленников активизировать поиски добровольцев, способных не только противостоять набегам войск Кучума, но и нанести ему поражение на его территории – в Сибирском ханстве. Такие добровольцы нашлись в лице волжско-яицких казаков, скрывавшихся на Урале от царского гнева за систематически грабежи купеческих судов на Волге. Дружину вольных охотников – казаков возглавил наиболее авторитетный среди них участник Ливонской войны донской (по другим данным – яицкий) казак Ермак Тимофеевич Аленин – Ермак4.

В 1582 году Ермаком для похода в Сибирь была сформирована дружина в составе 600 казаков и 300 ратников, выделенных Строгановыми, и уже летом того же года был начат его знаменитый поход, положивший начало присоединению этого богатейшего края к России.

В течение почти 100 дней казаки добирались по рекам Урала и Сибири до владений Кучума. В октябре произошли первые сражения с его войсками. Несмотря на превосходство в численности войска Кучума потерпели поражение, в ноябре того же года Ермаком была взята столица Сибирского ханства Искер. Во многом этому способствовало то, что за плечами у вольных казаков были длительные войны с кочевниками в «диком поле» и они научились одолевать их, невзирая на численный перевес.

Немаловажной причиной успеха экспедиции Ермака явилась также внутренняя непрочность Сибирского ханства. Военные неудачи привели к возобновлению междоусобной борьбы среди татарской знати. Власть Кучума перестали признавать многие местные мансийские и хантские князьки и старейшины. Некоторые из них стали оказывать помощь Ермаку продовольствием.

Ничто не мешало Ермаку учредить в Сибири свой порядок… Вместо этого казаки, став властью, стали управлять именем царя, привели местное население к присяге на государево имя и обложили его государственным налогом – ясаком5. С наступлением весны 1583 года казачий круг направил в Москву гонцов с известием о покорении Сибирского ханства. И, таким образом, оно было фактически подарено Ивану Грозному, по достоинству оценившему этот дар и направившему в помощь Ермаку отряды стрельцов численность до 300 человек под командованием воевод С. Болховского и И. Глухова.

Два года экспедиция Ермака устанавливала юрисдикцию России в обском левобережье Сибири. Первопроходцы, как почти всегда бывает в истории, поплатились своими жизнями. Но притязания русских на Сибирь впервые было обозначено именно воинами атамана Ермака. За ними пришли другие покорители. Достаточно скоро вся Западная Сибирь «почти добровольно» пошла в вассальную, а потом и в административную зависимость от Москвы.

Смерть Ивана Грозного в 1584 году, а затем и гибель Ермака в 1585 году на некоторое время приостановила экспансию на Восток, но уже к концу XVI столетия века бассейны рек Обь и Таз были полностью освоены купцами-промышленниками, построившими здесь ряд укреплений, ставших в последующем промысловыми и торговыми центрами. Так, в 1586 году была заложена Тюмень – первый русский город в Сибири; в 1587 году – Тобольск; в 1594 году – Сургут; в 1595 году – Обдорск (с 1933 года – Салехард). В 1601 году – Мангазея, ставший главным административным центром Урала, долгое время служивший перевалочным пунктом для дальнейшего продвижения на восток.

XVII век, по праву, называют золотым веком русских добровольцев-первопроходцев по освоению Сибири и Дальнего Востока. Начало этому процессу положил первооткрыватель реки Лена, легендарная личность казак Демид Сафонов по прозвищу Пянда. Этот человек совершил небывалый по своей решительности поход за тысячи верст по совершенно диким местам. В 1620 году он с отрядом в 40 человек выступил из Мангазеи, поднялся по Енисею от Туруханска до Нижней Тунгуски. За 3,5 года Пянда проплыл по рекам около 8 тысяч км, нашел волоки с Нижней Тунгуски на Лену и с Лены на Ангару и встретил два новых для русских народа – якутов и бурятов.

Значительный вклад в освоение Восточной Сибири внес основатель ряда сибирских городов (Якутск, Чита, Нерчинск и др.) Петр Бекетов. Приехав в Сибирь добровольно, он попросился в Енисейский острог, где и был в 1627 году назначен стрелецким сотником.

В 1628 – 1629 годах он участвовал в походах вверх по Ангаре. А в 1632 году П. Бекетов заложил Ленский острог, от которого берет начало Якутск и за два года привел к присяге на верность России жителей почти всей центральную Якутии.

Худ. И. Попов. Якутск XVII века

Заложенный П. Бекетовым Якутск в последующем стал одним из основных отправных пунктов для русских землепроходцев. Именно отсюда в частности, начиналась весной 1639 года экспедиция под руководством томского казака Ивана Москвитина, исследовавшая низовья Лены и побережья Северного Ледовитого океана. Состав экспедиции насчитывал всего 39 человек. Сначала они шли вверх по реке Мае и ее притоку Нудым, а затем углубились в горы. Осенью 1639 года казаки достигли берега Охотского моря. На Улье, где жили родственные эвенкам ламуты (эвены), И. Москвитин поставил зимовье, ставшее первым известным русским поселением на побережье Тихого океана. Здесь же, в устье реки Улья И. Москвитин построил два судна, с которых фактически началась история русского тихоокеанского флота.

В целом же результатами похода стало открытие и исследование побережья Охотского моря на протяжении 1300 км, Удской губы, острова Сахалин и Сахалинского залива, а также устья Амура и Амурского лимана.

Экспедиция оказалась настолько удачной, что уже в июле 1643 года, спустя 4 года после похода И. Москвитина, первый якутский воевода П. Головин снарядил для дальнейших исследований Приамурья отряд в количестве 133 казаков под началом землепроходца Василия Даниловича Пояркова. В том же году экспедиция поднялась по Алдану и его притокам, до волока к притокам Зеи. После зимовки на ее берегах в мае 1644 года отряд спустился к Амуру до его устья, а в начале сентября – устья реки Улья.

За 3 года этой экспедиции В. Поярков прошел около 8 тыс. км, собрав ценнейшие сведения о живущих по Амуру народах, а также об острове Сахалин. Только летом 1646 года экспедиция вернулась Якутск, потеряв за время похода две трети своего состава. Такова была цена, которую землепроходцы заплатили за первые подробные сведения о Приамурье.

Вести об открытии Амура чрезвычайно заинтересовали другого известного русского землепроходца Ерофея Павловича Хабарова – человека экстраординарной судьбы, энергии и стремления к исследованиям новых земель.

Родившийся в европейской части страны под Великим Устюгом, Е.П. Хабаров в молодости служил в Хетском зимовье на Таймыре. Перебравшись затем в верховья Лены, с 1632 занимался скупкой пушнины. В 1639 году открыл Усть-Кутское соляное месторождение6, которое в последующем, наряду с Иркутским Усольем, обеспечивало солью всю Восточную Сибирь. Одновременно с этим занимался соболиным и рыбным промыслом, а также землепашеством, став одним из крупнейших хлеботорговцев в Якутском уезде7. Кроме «промысловой жилки» в это время, которое биографы Е.П. Хабарова называют Ленским периодом, по мнению Ф. Сафонова, Ерофей Павлович, «ища прибыли государям» и «прибытку себе», собирал сведения о Ленском бассейне, возможностях и времени хождения по Лене под парусами и греблей до устья, «какие люди по тем рекам живут», старался получить и перепроверить данные о различных народах этого бассейна8.

Доходы, которые получал Е.П. Хабаров от своих промыслов и торговли хлебом не могли оставить равнодушными сибирских чиновников того времени в лице якутских воевод П. Головина и М. Глебова. Сначала у него заняли 3000 пудов хлеба, затем «отписали» в казну без всякого вознаграждения его соляной промысел. В 1643 году за отказ «ссужать деньгами» воеводскую казну у него незаконно отобрали все владения, а самого бросили в якутскую тюрьму, в которой он просидел 2,5 года, по всей видимости, за то, что он интересы государства ставил выше личных, а тем более, потребностей чиновников.

Освободившись в 1645 году из тюрьмы, Е.П. Хабаров на протяжении нескольких лет собирал сведения о результатах экспедиций на Амур. В 1649 году Е.П. Хабаров за свой счет набрал 70 человек добровольцев и, получив разрешение нового воеводы Якутска Д.А. Францбекова (Фаренсбаха), отправился в свой знаменитый поход в Даурию.

В отличие от В. Пояркова, Е. Хабаров избрал другой маршрут. Выйдя из Якутска осенью 1649 года, он поднялся вверх по Лене к устью реки Олекмы, добрался до ее притока реки Тугир. С верховьев Тугира казаки перешли через водораздел и спустились в долину реки Урки. Вскоре, в феврале 1650 года, они были на Амуре.

Будучи пораженным открывшимися перед ним несметными богатствами в одном из донесений якутскому воеводе он писал: «и по тем рекам живет многое множество тунгусов, а вниз по славной великой реке Амур живут даурские люди, пахотные и скотные луга, и в той великой реке Амуре рыба калужка, осетра, и всякой рыбы много против Волги, а в горах и улусах луга великие и пашни есть, а леса по той великой реке Амур темные, большие, соболя и всякого зверя много… А в земле золото и серебро виднеется»9.

В сентябре 1651 года на левом берегу Амура, в районе озера Болонь, хабаровцы построили небольшую крепость и назвали ее Очанским городком. Для утверждения позиции России в Приамурье Е. Хабарову нужна была помощь. С этой целью из Москвы на Амур был послан дворянин Д. Зиновьев, который не разобравшись в обстановке отстранил Хабарова от должности и повез его под конвоем в столицу. Таким образом, в очередной раз на деятельность отважного землепроходца оказал влияние чиновничий произвол. И хотя в последующем он был оправдан, тем не менее, на Амур его больше не пустили.

Важнейший вклад в освоение дальневосточных территорий внес путешественник, который первым прошёл по морскому побережью современной Магаданской области, Михаил Васильевич Стадухин. Он же является одним из первооткрывателей реки Колымы. Будучи по происхождению купцом, поступил в казачью службу и в течение 10 лет прослужил на берегах Енисея, затем на Лене.

Зимой 1641 года во главе отряда добровольцев совершив переход через северную часть хребта Сунтар-Хаята, попал в бассейн Индигирки. Летом 1643 года первым достиг морем дельты «большой реки Ковыми» (Колымы) и основал в ее устье острожек, названный Нижнеколымским. По Колыме М. Стадухин поднялся на ее среднее течение (открыв восточную окраину Колымской низменности), поставил к осени на берегу первое русское зимовье, а весной 1644 года второе, в низовьях реки, где жили юкагиры. Основанный землепроходцем Нижнеколымск стал отправным пунктом для дальнейших великих географических открытий на Северо-востоке Азии.

Осенью 1645 года М. Стадухин вернулся на Лену, однако в 1648 году вновь возвратился на Колыму. В 1649 году совершил плавание на восток от Колымы, а в 1650 году с отрядом вышел по суше на реку Анадырь к основанному первооткрывателем Берингова пролива Семеном Дежневым Анадырскому зимовью. Там он перезимовал, а в феврале 1651 года отправился от Анадыря на реку Пенжину и спустился по ней до Охотского побережья. Здесь казаки построили суда и обследовали побережье Охотского моря, и осенью того же года ими было основано зимовье в устье реки Гижиги. Летом 1652 года М. Стадухин со спутниками отправился в путешествие на запад по Охотскому побережью, по ходу ими было построено Ямское зимовье, а позднее – острог на реке Тауй10. Летом 1657 года экспедиция М. Стадухина дошла до устья реки Охота, а в 1659 году через Оймякон и Алдан вернулась в Якутск, замкнув гигантский кольцевой маршрут по Северо-Восточной Азии.

Всего же за 12 лет М. Стадухин прошел свыше 13 тысяч километров больше, чем какой-либо иной землепроходец XVII века. Общая длина открытых им северных берегов Охотского моря составила не менее 1500 километров.

В экспедиции М. Стадухина был и Семён Иванович Дежнёв – казачий атаман, землепроходец, путешественник, мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири. Службу С.И. Дежнев начал в Тобольске рядовым казаком. В 1638 году был направлен в составе отряда П.И. Бекетова в Якутский острог. Был участником первых походов по Крайнему Азиатскому Северу. Позже служил на реке Колыме.

В 1648 году С. Дежнёв предпринял плавание вдоль берегов Чукотки и впервые в мире прошел Студеным и Анадырским морями (Северным Ледовитым океаном и Беринговым морем) от устья Колымы до северной оконечности Камчатского полуострова. Этим походом было доказано существование пролива, отделяющего Азиатский материк от Американского.

В следующем, 1649 году им были исследованы и нанесены на карту берега реки Анадырь, а в период с 1659 по 1669 годы – совершены походы по реке Анюй, низовьям рек Лены и Оленек, по реке Вилюю. Все это свидетельствовало о большом вкладе С. Дежнева в истории освоения Дальнего Востока.

Но в то же время наиболее значимым его открытием стал пролив, отделяющий Евразию от Америки. Парадоксом истории является то, что именно это его наиболее значимое открытие долгое время оставалось малоизвестным.

Вследствие этого этот открытый им пролив Дж. Куком, не знавшем о подвиге С. Дежнёва, получил имя В. Беринга, который побывал в этих местах почти на век позже него и не прошел через пролив из Тихого океана в Северный Ледовитый, а лишь приблизился к нему.

По достоинству географические заслуги С. Дежнёва были оценены только в XIX веке, когда 1898 году в честь 250-летия похода с Колымы на Анадырь по предложению Русского Географического общества крайняя восточная точка Евразии была названа его именем – именем человека, доказавшего, что Дальний Восток является неотъемлемой частью нашей страны.

Одним из последних в XVII веке исследований Сибири и Дальнего Востока стала экспедиция в 1697 году на Камчатку казачьего пятидесятника Владимира Васильевича Атласова. И, хотя он не был первооткрывателем Камчатки, но был первым, который прошел практически весь полуостров с севера на юг и с запада на восток. Экспедиция В. Атласова по исследованию Камчатки фактически завершила, так называемый, добровольческий этап освоения новых земель России.

Значение этого этапа в истории России, пожалуй, наиболее образно выразил один из последних классиков отечественной литературы, В.Г. Распутин, по словам «После свержения татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и важного, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить несколько раз».

Примечательно, что примерно в это же время шла активная колонизация Испанией, Португалией и Англией африканских и американских земель. Но она проводилась под эгидой руководства и правительств указанных стран, то есть по сути дела носила административный характер.

В Сибири же и на Дальнем Востоке все было с точностью до наоборот. Сначала эти земли открывали и осваивали добровольцы, устремившиеся сюда в основном за пушниной, ценными металлами и просто за лучшей долей. А уже вслед за ними шла администрация. По сути, Сибирь и Дальний Восток досталась Российскому государству благодаря подвижничеству и энергии добровольцев-первопроходцев.

Еще одним принципиальным отличием освоения Сибири и Дальнего Востока от европейской колонизации было отношение к населению, проживающему на присоединяемых территориях. Конечно же, освоение не всегда носило изыскательский характер. Были и вооруженные столкновения, особенно на юге Сибири11, но в целом освоение территорий не носило истребляющего характера, как это было в процессе колонизации англичанами и французами Северо-американского континента, а затем и самими американцами.

Во многом это было обусловлено тем, что с самого начала русской экспансии в Сибирь царское правительство не только поддерживало первопроходцев, но и тщательно следило, чтобы они не обижали туземное население. Так, например, в одном из Указов Алексея Михайловича дается прямой приказ воеводам: «Воеводам было предписано обходиться с ясачными ласково, а не неволию и не жесточью»12.

Все это позволяет говорить об освоении или присоединении Сибири, а не ее завоевание.

С начала XVIII века началась не только модернизация России, итогом которой стало преобразование ее в ведущее государство мирового сообщества, но и дальнейшее освоение новых земель, раздвинувших просторы России вплоть до Аляски и Калифорнии. Россия прочно утверждалась по обеим сторонам Тихого океана на северо-востоке, что позволило уже во второй половине М.В. Ломоносову произнести историческую фразу, сопровождавшую и по сей день развитие российской государственности о том, что «богатствами Сибири и Северного Ледовитого океана будет прирастать могущество России».

Но это уже был другой этап «собирания земель», уже не казаки-добровольцы, промышленники-купцы и другие «охочие» люди осваивали новые земли, а экспедиции, снаряжаемые под эгидой государства с последующим утверждением на присоединенных территориях российской администрации.

Бочарников Игорь Валентинович

Источник: Добровольческое движение в России: история и современность / Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности И.В. Бочарников, А.И. Гушер, М.Ю. Зеленков, А.В. Манойло, О.А. Овсянникова. –М.: Издательство «Экон-информ», 2015.