Как находится частота в алгебре

Элементы статистики

Продолжаем изучать элементарные задачи по математике. Сегодня мы поговорим о статистике.

Статистика — это раздел математики в котором изучаются вопросы сбора, измерения и анализа информации, представленной в числовой форме. Происходит слово статистика от латинского слова status (состояние или положение дел).

Так, с помощью статистики мы можем узнать свое положение дел, касающихся финансов. С начала месяца можно вести дневник расходов и по окончании месяца, воспользовавшись статистикой, узнать сколько денег в среднем мы тратили каждый день или какая потраченная сумма была наибольшей в этом месяце либо узнать какую сумму мы тратили наиболее часто.

На основе этой информации можно провести анализ и сделать определенные выводы: следует ли в следующем месяце немного сбавить аппетит, чтобы тратить меньше денег, либо наоборот позволить себе не только хлеб с водой, но и колбасу.

Выборка. Объем. Размах

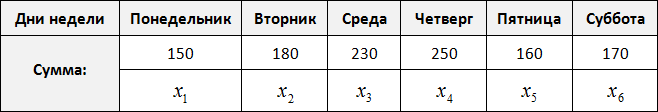

Что такое выборка? Если говорить простым языком, то это отобранная нами информация для исследования. Например, мы можем сформировать следующую выборку — суммы денег, потраченных в каждый из шести дней. Давайте нарисуем таблицу в которую занесем расходы за шесть дней

Выборка состоит из n-элементов. Вместо переменной n может стоять любое число. У нас имеется шесть элементов, поэтому переменная n равна 6

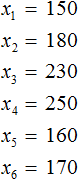

Элементы выборки обозначаются с помощью переменных с индексами

Обозначим элементы нашей выборки через переменные

Количество элементов выборки называют объемом выборки. В нашем случае объем равен шести.

Размахом выборки называют разницу между самым большим и маленьким элементом выборки.

Среднее арифметическое

Понятие среднего значения часто используется в повседневной жизни.

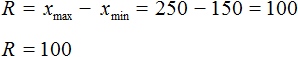

Речь идет о среднем арифметическом — результате деления суммы элементов выборки на их количество.

Среднее арифметическое — это результат деления суммы элементов выборки на их количество.

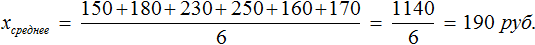

Вернемся к нашему примеру

Узнаем сколько в среднем мы тратили в каждом из шести дней:

Средняя скорость движения

При изучении задач на движение мы определяли скорость движения следующим образом: делили пройденное расстояние на время. Но тогда подразумевалось, что тело движется с постоянной скоростью, которая не менялась на протяжении всего пути.

В реальности, это происходит довольно редко или не происходит совсем. Тело, как правило, движется с различной скоростью.

Когда мы ездим на автомобиле или велосипеде, наша скорость часто меняется. Когда впереди нас помехи, нам приходиться сбавлять скорость. Когда же трасса свободна, мы ускоряемся. При этом за время нашего ускорения скорость изменяется несколько раз.

Речь идет о средней скорости движения. Чтобы её определить нужно сложить скорости движения, которые были в каждом часе/минуте/секунде и результат разделить на время движения.

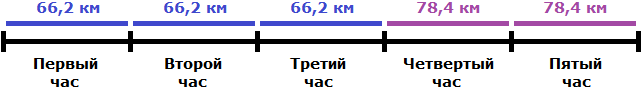

Задача 1. Автомобиль первые 3 часа двигался со скоростью 66,2 км/ч, а следующие 2 часа — со скоростью 78,4 км/ч. С какой средней скоростью он ехал?

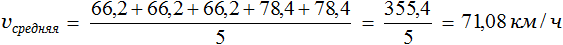

Сложим скорости, которые были у автомобиля в каждом часе и разделим на время движения (5ч)

Значит автомобиль ехал со средней скоростью 71,08 км/ч.

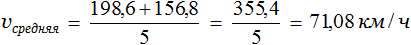

Определять среднюю скорость можно и по другому — сначала найти расстояния, пройденные с одной скоростью, затем сложить эти расстояния и результат разделить на время. На рисунке видно, что первые три часа скорость у автомобиля не менялась. Тогда можно найти расстояние, пройденное за три часа:

Аналогично можно определить расстояние, которое было пройдено со скоростью 78,4 км/ч. В задаче сказано, что с такой скоростью автомобиль двигался 2 часа:

Сложим эти расстояния и результат разделим на 5

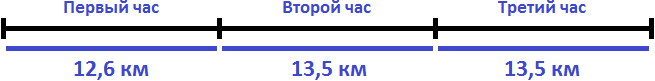

Задача 2. Велосипедист за первый час проехал 12,6 км, а в следующие 2 часа он ехал со скоростью 13,5 км/ч. Определить среднюю скорость велосипедиста.

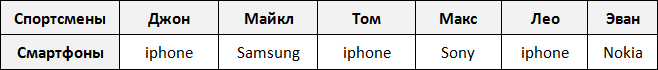

Скорость велосипедиста в первый час составляла 12,6 км/ч. Во второй и третий час он ехал со скоростью 13,5. Определим среднюю скорость движения велосипедиста:

Мода и медиана

Модой называют элемент, который встречается в выборке чаще других.

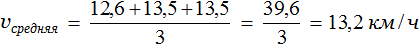

Рассмотрим следующую выборку: шестеро спортсменов, а также время в секундах за которое они пробегают 100 метров

Элемент 14 встречается в выборке чаще других, поэтому элемент 14 назовем модой.

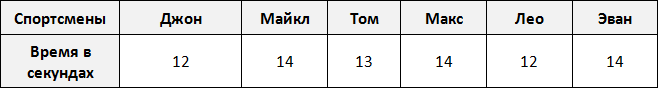

Рассмотрим еще одну выборку. Тех же спортсменов, а также смартфоны, которые им принадлежат

Элемент iphone встречается в выборке чаще других, значит элемент iphone является модой. Говоря простым языком, носить iphone модно.

Конечно элементы выборки в этот раз выражены не числами, а другими объектами (смартфонами), но для общего представления о моде этот пример вполне приемлем.

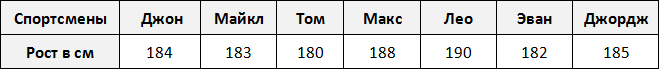

Рассмотрим следующую выборку: семеро спортсменов, а также их рост в сантиметрах:

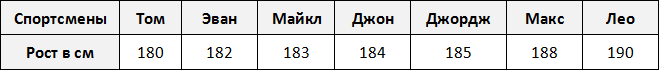

Упорядочим данные в таблице так, чтобы рост спортсменов шел по возрастанию. Другими словами, построим спортсменов по росту:

Выпишем рост спортсменов отдельно:

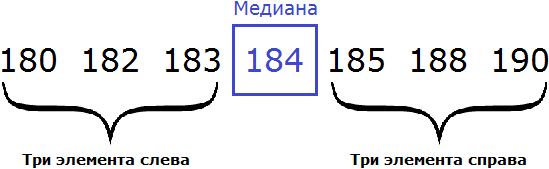

В получившейся выборке 7 элементов. Посередине этой выборки располагается элемент 184. Слева и справа от него по три элемента. Такой элемент как 184 называют медианой упорядоченной выборки.

Медианой упорядоченной выборки называют элемент, располагающийся посередине.

Отметим, что данное определение справедливо в случае, если количество элементов упорядоченной выборки является нечётным.

В рассмотренном выше примере, количество элементов упорядоченной выборки было нечётным. Это позволило нам быстро указать медиану

Но возможны случаи, когда количество элементов выборки чётно.

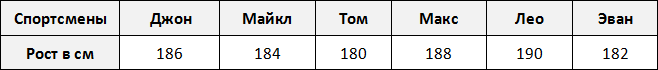

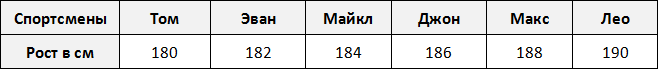

К примеру, рассмотрим выборку в которой не семеро спортсменов, а шестеро:

Построим этих шестерых спортсменов по росту:

Выпишем рост спортсменов отдельно:

180, 182, 184, 186, 188, 190

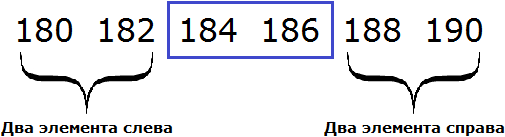

В данной выборке не получается указать элемент, который находился бы посередине. Если указать элемент 184 как медиану, то слева от этого элемента будут располагаться два элемента, а справа — три. Если как медиану указать элемент 186, то слева от этого элемента будут располагаться три элемента, а справа — два.

В таких случаях для определения медианы выборки, нужно взять два элемента выборки, находящихся посередине и найти их среднее арифметическое. Полученный результат будет являться медианой.

Вернемся к нашим спортсменам. В упорядоченной выборке 180, 182, 184, 186, 188, 190 посередине располагаются элементы 184 и 186

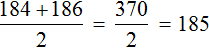

Найдем среднее арифметическое элементов 184 и 186

Элемент 185 является медианой выборки, несмотря на то, что этот элемент не является членом исходной и упорядоченной выборки. Спортсмена с ростом 185 нет среди остальных спортсменов. Рост в 185 см используется в данном случае для статистики, чтобы можно было сказать о том, что срединный рост спортсменов составляет 185 см.

Поэтому более точное определение медианы зависит от количества элементов в выборке.

Если количество элементов упорядоченной выборки нечётно, то медианой выборки называют элемент, располагающийся посередине.

Если количество элементов упорядоченной выборки чётно, то медианой выборки называют среднее арифметическое двух чисел, располагающихся посередине этой выборки.

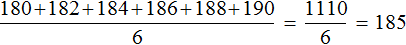

Медиана и среднее арифметическое по сути являются «близкими родственниками», поскольку и то и другое используют для определения среднего значения. Например, для предыдущей упорядоченной выборки 180, 182, 184, 186, 188, 190 мы определили медиану, равную 185. Этот же результат можно получить путем определения среднего арифметического элементов 180, 182, 184, 186, 188, 190

Но медиана в некоторых случаях отражает более реальную ситуацию. Например, рассмотрим следующий пример:

Было подсчитано количество имеющихся очков у каждого спортсмена. В результате получилась следующая выборка:

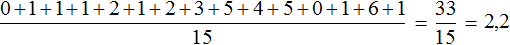

0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 0, 1, 6, 1

Определим среднее арифметическое для данной выборки — получим значение 2,2

По данному значению можно сказать, что в среднем у спортсменов 2,2 очка

Теперь определим медиану для этой же выборки. Упорядочим элементы выборки и укажем элемент, находящийся посередине:

В данном примере медиана лучше отражает реальную ситуацию, поскольку половина спортсменов имеет не более одного очка.

Частота

Частота это число, которое показывает сколько раз в выборке встречается тот или иной элемент.

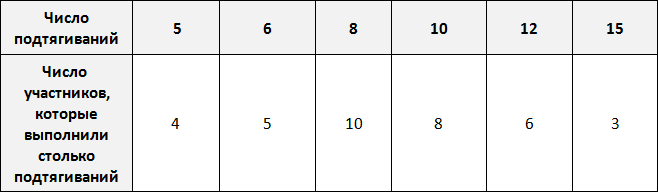

Предположим, что в школе проходят соревнования по подтягиваниям. В соревнованиях участвует 36 школьников. Составим таблицу в которую будем заносить число подтягиваний, а также число участников, которые выполнили столько подтягиваний.

По таблице можно узнать сколько человек выполнило 5, 10 или 15 подтягиваний. Так, 5 подтягиваний выполнили четыре человека, 10 подтягиваний выполнили восемь человек, 15 подтягиваний выполнили три человека.

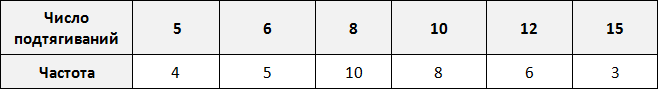

Количество человек, повторяющих одно и то же число подтягиваний в данном случае являются частотой. Поэтому вторую строку таблицы переименуем в название «частота»:

Такие таблицы называют таблицами частот.

Частота обладает следующим свойством: сумма частот равна общему числу данных в выборке.

Это означает, что сумма частот равна общему числу школьников, участвующих в соревнованиях, то есть тридцати шести. Проверим так ли это. Сложим частоты, приведенные в таблице:

4 + 5 + 10 + 8 + 6 + 3 = 36

Относительная частота

Относительная частота это в принципе та же самая частота, которая была рассмотрена ранее, но только выраженная в процентах.

Относительная частота равна отношению частоты на общее число элементов выборки.

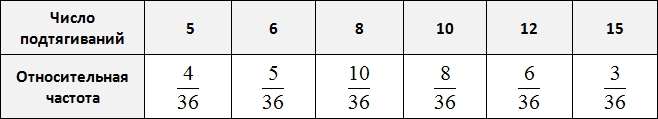

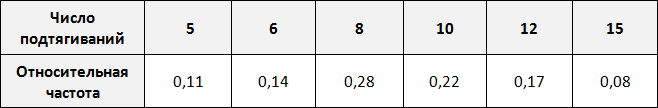

Вернемся к нашей таблице:

Пять подтягиваний выполнили 4 человека из 36. Шесть подтягиваний выполнили 5 человек из 36. Восемь подтягиваний выполнили 10 человек из 36 и так далее. Давайте заполним таблицу с помощью таких отношений:

Выполним деление в этих дробях:

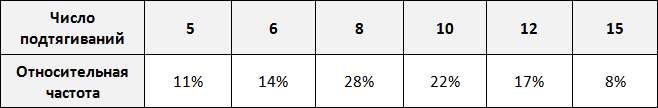

Выразим эти частоты в процентах. Для этого умножим их на 100. Умножение на 100 удобно выполнить передвижением запятой на две цифры вправо:

Теперь можно сказать, что пять подтягиваний выполнили 11% участников, 6 подтягиваний выполнили 14% участников, 8 подтягиваний выполнили 28% участников и так далее.

Понравился урок?

Вступай в нашу новую группу Вконтакте и начни получать уведомления о новых уроках

Возникло желание поддержать проект?

Используй кнопку ниже

42 thoughts on “Элементы статистики”

Спасибо, что вы вернулись.

Будут ли новые уроки?

Как находится частота в алгебре

Учебное пособие. М.: МЗ-Пресс, 2004.

Из приведенного выше определения математической статистики следует, что описание статистических данных дается с помощью частот. Частота – это отношение числа Х наблюдаемых единиц, которые принимают заданное значение или лежат в заданном интервале, к общему числу наблюдений n, т.е. частота – это Х/n. (В более старой литературе иногда Х/n называется относительной частотой, а под частотой имеется в виду Х. В старой терминологии можно сказать, что относительная частота – это отношение частоты к общему числу наблюдений.)

Отметим, что обсуждаемое определение приспособлено к нуждам одномерной статистики. В случае многомерного статистического анализа, статистики случайных процессов и временных рядов, статистики объектов нечисловой природы нужны несколько иные определения понятия «статистические данные». Не считая нужным давать такие определения, отметим, что в подавляющем большинстве практических постановок исходные статистические данные – это выборка или несколько выборок. А выборка – это конечная совокупность соответствующих математических объектов (чисел, векторов, функций, объектов нечисловой природы).

Число Х имеет биномиальное распределение, задаваемое вероятностью р того, что случайная величина, с помощью которой моделируются результаты наблюдений, принимает заданное значение или лежит в заданном интервале, и общим числом наблюдений n. Из закона больших чисел (теорема Бернулли) следует, что

при n→∞ (сходимость по вероятности), т.е. частота сходится к вероятности. Теорема Муавра-Лапласа позволяет уточнить скорость сходимости в этом предельном соотношении.

Конспект по математике по теме»относительная частота»

Относительная частота наряду с вероятностью принадлежит к основным понятиям теории вероятностей.

Относительной частотой события называют отношение числа испытаний, в которых событие появилось, к общему числу фактически произведенных испытаний. Таким образом, относительная частота события А определяется формулой

Пример 1. Отдел технического контроля обнаружил 3 нестандартных детали в партии из 80 случайно отобранных деталей. Относительная частота появления нестандартных деталей

Пример 2. По цели произвели 24 выстрела, причем было зарегистрировано 19 попаданий. Относительчая частота поражения цели

Длительные наблюдения показали, что если в одинаковых условиях производят опыты, в каждом из которых число испытаний достаточно велико, то относительная частота обнаруживает свойство устойчивости. Это свойство состоит в том, что в различных опытах, относительная частота изменяется мало (тем меньше, чем больше произведено испытаний), колеблясь около некоторого постоянного числа. Оказалось, что это постоянное число есть вероятность появления события.

Таким образом, если опытным путем установлена относительная частота, то полученное число можно принять за приближенное значение вероятности.

Пример 1. По данным шведской статистики, относительная частота рождения девочек за 1935 г. по месяцам характеризуется следующими числами (числа расположены в порядке следования месяцев, ничиная с января): 0,486; 0,489; 0.490; 0,471; 0,478; 0,482; 0,462; 0,484; 0,485; 0,491; 0,482; 0,473.

Относительная частота колеблется около числа 0,482, которое можно принять за приближенное значение вероятности рождения девочек.

Заметим, что статистические данные различных стран дают примерно то же значение относительной частоты.

Пример 2. Многократно npoводились oпыты бросания монеты, в которых подсчитывали число появления «герба». Результаты нескольких опытов приведены в таб.1.

Характеристики колебаний

Чтобы описать колебательные процессы и отличить одни колебания от других, используют 6 характеристик. Они называются так (рис. 1):

Такие величины, как амплитуду и период, можно определить по графику колебаний.

Начальную фазу, так же, определяют по графику, с помощью интервала времени \(\large \Delta t\), на который относительно нуля сдвигается начало ближайшего периода.

Частоту и циклическую частоту вычисляют из найденного по графику периода, по формулам. Они находятся ниже в тексте этой статьи.

А фазу определяют с помощью формулы, в которую входит интересующий нас момент времени t колебаний. Читайте далее.

Что такое амплитуда

Амплитуда – это наибольшее отклонение величины от равновесия, то есть, максимальное значение колеблющейся величины.

Измеряют в тех же единицах, в которых измерена колеблющаяся величина. К примеру, когда рассматривают механические колебания, в которых изменяется координата, амплитуду измеряют в метрах.

В случае электрических колебаний, в которых изменяется заряд, ее измеряют в Кулонах. Если колеблется ток – то в Амперах, а если – напряжение, то в Вольтах.

Часто обозначают ее, приписывая к букве, обозначающей амплитуду индекс «0» снизу.

К примеру, пусть колеблется величина \( \large x \). Тогда символом \( \large x_ <0>\) обозначают амплитуду колебаний этой величины.

Иногда для обозначения амплитуды используют большую латинскую букву A, так как это первая буква английского слова «amplitude».

С помощью графика амплитуду можно определить так (рис. 2):

Что такое период

Когда колебания повторяются точно, изменяющаяся величина принимает одни и те же значения через одинаковые кусочки времени. Такой кусочек времени называют периодом.

Обозначают его обычно большой латинской буквой «T» и измеряют в секундах.

\( \large T \left( c \right) \) – период колебаний.

Одна секунда – достаточно большой интервал времени. Поэтому, хотя период и измеряют в секундах, но для большинства колебаний он будет измеряться долями секунды.

Чтобы по графику колебаний определить период (рис. 3), нужно найти два одинаковых значения колеблющейся величины. После, провести от этих значений к оси времени пунктиры. Расстояние между пунктирами – это период колебаний.

Период – это время одного полного колебания.

На графике период найти удобнее одним из таких способов (рис. 4):

Что такое частота

Обозначают ее с помощью греческой буквы «ню» \( \large \nu \).

Частота отвечает на вопрос: «Сколько полных колебаний выполняется за одну секунду?» Или же: «Сколько периодов умещается в интервал времени, равный одной секунде?».

Поэтому, размерность частоты — это единицы колебаний в секунду:

\( \large \nu \left( \frac<1>

Иногда в учебниках встречается такая запись \( \large \displaystyle \nu \left( c^ <-1>\right) \), потому, что по свойствам степени \( \large \displaystyle \frac<1>

Начиная с 1933 года частоту указывают в Герцах в честь Генриха Рудольфа Герца. Он совершил значимые открытия в физике, изучал колебания и доказал, что существуют электромагнитные волны.

Одно колебание в секунду соответствует частоте в 1 Герц.

Чтобы с помощью графика определить частоту, нужно на оси времени определить период. А затем посчитать частоту по такой формуле:

Существует еще один способ определить частоту с помощью графика колеблющейся величины. Нужно отмерить на графике интервал времени, равный одной секунде, и сосчитать количество периодов колебаний, уместившихся в этот интервал (рис. 5).

Что такое циклическая частота

Колебательное движение и движение по окружности имеют много общего – это повторяющиеся движения. Одному полному обороту соответствует угол \(\large 2\pi\) радиан. Поэтому, кроме интервала времени 1 секунда, физики используют интервал времени, равный \(\large 2\pi\) секунд.

Число полных колебаний для такого интервала времени, называется циклической частотой и обозначается греческой буквой «омега»:

\( \large \displaystyle \omega \left( \frac<\text<рад>>

Примечание: Величину \( \large \omega \) так же называют круговой частотой, а еще — угловой скоростью (ссылка).

Циклическая частота отвечает на вопрос: «Сколько полных колебаний выполняется за \(\large 2\pi\) секунд?» Или же: «Сколько периодов умещается в интервал времени, равный \(\large 2\pi\) секунд?».

Обычная \( \large \nu \) и циклическая \( \large \omega \) частота колебаний связаны формулой:

Слева в формуле количество колебаний измеряется в радианах на секунду, а справа – в Герцах.

Чтобы с помощью графика колебаний определить величину \( \large \omega \), нужно сначала найти период T.

Затем, воспользоваться формулой \( \large \displaystyle \nu = \frac<1>

И только после этого, с помощью формулы \( \large \omega = 2\pi \cdot \nu \) посчитать циклическую \( \large \omega \) частоту.

Для грубой устной оценки можно считать, что циклическая частота превышает обычную частоту примерно в 6 раз численно.

Определить величину \( \large \omega \) по графику колебаний можно еще одним способом. На оси времени отметить интервал, равный \(\large 2\pi\), а затем, сосчитать количество периодов колебаний в этом интервале (рис. 6).

Что такое начальная фаза и как определить ее по графику колебаний

Отклоним качели на некоторый угол от равновесия и будем удерживать их в таком положении. Когда мы отпустим их, качели начнут раскачиваться. А старт колебаний произойдет из угла, на который мы их отклонили.

Такой, начальный угол отклонения, называют начальной фазой колебаний. Обозначим этот угол (рис. 7) какой-нибудь греческой буквой, например, \(\large \varphi_ <0>\).

\(\large \varphi_ <0>\left(\text <рад>\right) \) — начальная фаза, измеряется в радианах (или градусах).

Начальная фаза колебаний – это угол, на который мы отклонили качели, перед тем, как их отпустить. Из этого угла начнется колебательный процесс.

Рассмотрим теперь, как величина \(\large \varphi_ <0>\) влияет на график колебаний (рис. 8). Для удобства будем считать, что мы рассматриваем колебания, которые происходят по закону синуса.

Кривая, обозначенная черным на рисунке, начинает период колебаний из точки t = 0. Эта кривая является «чистым», не сдвинутым синусом. Для нее величину начальной фазы \(\large \varphi_ <0>\) принимаем равной нулю.

Вторая кривая на рисунке обозначена красным цветом. Начало ее периода сдвинуто вправо относительно точки t = 0. Поэтому, для красной кривой, начавшей новый период колебаний спустя время \(\large \Delta t\), начальный угол \(\large \varphi_ <0>\) будет отличаться от нулевого значения.

Определим угол \(\large \varphi_ <0>\) с помощью графика колебаний.

Обратим внимание (рис. 8) на то, что время, лежащее на горизонтальной оси, измеряется в секундах, а величина \(\large \varphi_ <0>\) — в радианах. Значит, нужно связать формулой кусочек времени \(\large \Delta t\) и соответствующий ему начальный угол \(\large \varphi_ <0>\).

Как вычислить начальный угол по интервалу смещения

Алгоритм нахождения начального угла состоит из нескольких несложных шагов.

\[\large T = 5 – 1 = 4 \left( \text <сек>\right)\]

Из графика следует, что период T = 4 сек.

Полученное значение дроби означает, что красная кривая сдвинута относительно точки t = 0 и черной кривой на четверть периода.

Для этого используем формулу:

\(\large \displaystyle \frac<1> <4>\cdot 2\pi = \frac<\pi > <2>=\varphi_ <0>\)

Значит, интервалу \(\large \Delta t\) соответствует угол \(\large \displaystyle \frac<\pi > <2>\) – это начальная фаза для красной кривой на рисунке.

Чтобы обозначить запаздывание, будем использовать знак «минус» для начального угла:

Примечание: Если на кривой колебаний начало ближайшего периода лежит левее точки t = 0, то в таком случае, угол \(\large \displaystyle \frac<\pi > <2>\) имеет знак «плюс».

Для не сдвинутого влево, либо вправо, синуса или косинуса, начальная фаза нулевая \(\large \varphi_ <0>= 0 \).

Для синуса или косинуса, сдвинутого влево по графику и опережающего обычную функцию, начальная фаза берется со знаком «+».

А если функция сдвинута вправо и запаздывает относительно обычной функции, величину \(\large \varphi_ <0>\) записываем со знаком «-».

Примечания:

Благодаря таким допущениям график колебаний при решении большинства задач можно изображать, начиная из окрестности нуля и преимущественно в правой полуплоскости.

Что такое фаза колебаний

Рассмотрим еще раз обыкновенные детские качели (рис. 9) и угол их отклонения от положения равновесия. С течением времени этот угол изменяется, то есть, он зависит от времени.

В процессе колебаний изменяется угол отклонения от равновесия. Этот изменяющийся угол называют фазой колебаний и обозначают \(\varphi\).

Различия между фазой и начальной фазой

Существуют два угла отклонения от равновесия – начальный, он задается перед началом колебаний и, угол, изменяющийся во время колебаний.

Первый угол называют начальной \( \varphi_<0>\) фазой (рис. 10а), она считается неизменной величиной. А второй угол – просто \( \varphi\) фазой (рис. 10б) – это величина переменная.

Как на графике колебаний отметить фазу

На графике колебаний фаза \(\large \varphi\) выглядит, как точка на кривой. С течением времени эта точка сдвигается (бежит) по графику слева направо (рис. 11). То есть, в разные моменты времени она будет находиться на различных участках кривой.

На рисунке отмечены две крупные красные точки, они соответствуют фазам колебаний в моменты времени t1 и t2.

А начальная фаза на графике колебаний выглядит, как место, в котором находится точка, лежащая на кривой колебаний, в момент времени t=0. На рисунке дополнительно присутствует одна мелкая красная точка, она соответствует начальной фазе колебаний.

Как определить фазу с помощью формулы

Пусть нам известны величины \(\large \omega\) — циклическая частота и \(\large \varphi_<0>\) — начальная фаза. Во время колебаний эти величины не изменяются, то есть, являются константами.

Время колебаний t будет величиной переменной.

Фазу \(\large \varphi\), соответствующую любому интересующему нас моменту t времени, можно определить из такого уравнения:

Левая и правая части этого уравнения имеют размерность угла (т. е. измеряются в радианах, или градусах). А подставляя вместо символа t в это уравнение интересующие нас значения времени, можно получать соответствующие им значения фазы.

Что такое разность фаз

Обычно понятие разности фаз применяют, когда сравнивают два колебательных процесса между собой.

Рассмотрим два колебательных процесса (рис. 12). Каждый имеет свою начальную фазу.

\( \large \varphi_<01>\) – для первого процесса и,

\( \large \varphi_<02>\) – для второго процесса.

Определим разность фаз между первым и вторым колебательными процессами:

Величина \(\large \Delta \varphi \) показывает, на сколько отличаются фазы двух колебаний, она называется разностью фаз.

Как связаны характеристики колебаний — формулы

Движение по окружности и колебательное движение имеют определенную схожесть, так как эти виды движения могут быть периодическими.

Поэтому, основные формулы, применимые для движения по окружности, подойдут так же, для описания колебательного движения.

\( \large T \left( c \right) \) – время одного полного колебания (период колебаний);

\( \large N \left( \text <шт>\right) \) – количество полных колебаний;

\( \large t \left( c \right) \) – общее время для нескольких колебаний;

\(\large \nu \left( \text <Гц>\right) \) – частота колебаний.

\(\large \displaystyle \omega \left( \frac<\text<рад>>

\(\large \varphi_ <0>\left( \text <рад>\right) \) — начальная фаза;

\(\large \varphi \left( \text <рад>\right) \) – фаза (угол) в выбранный момент времени t;

\(\large \Delta t \left( c \right) \) — интервал времени, на который относительно точки t=0 сдвинуто начало ближайшего периода.