Как находится время в физике

Общая характеристика

Скорость, время и расстояние являются физическими показателями, взаимосвязанными между собой процессом движения. На практике и теории известно равномерное и равноускоренное движение тел. Первый случай описывает постоянство времени, а второй — его изменение.

Основные понятия

Однозначное и конкретное определение тяжело сформулировать, но существуют разные концепции современной философской мысли в математике и физике. Течение времени является естественным процессом. Оно уходит, меняется все вокруг, совершаются разные события в мире, поэтому для физической меры характерен контекст событий.

Чтобы измерить время, нужно знать общие повторяющиеся события с одинаковым периодом. Это может быть смена дня, ночи или времени года. Чтобы определить единицу измерения времени (метр, час, секунда), ученые обращались к древнейшим источникам познаний.

Год состоит из двенадцати месяцев или четырех сезонов. Такое количество раз в весенний, летний, зимний и осенний периоды главный спутник Земли меняет свои фазы.

По мере развития прогресса измерение t модифицировалось, появлялись новые солнечные, водные, песчаные, огненные, механические, электронные и молекулярные измерители времени — часы.

Время включено в семь основных физических величин международной системы единиц СИ. Этот показатель используют для остальных составляющих. Четкое понимание t помогает проведению экспериментов и в обычной жизни.

Основной целью навигации и астрономии было измерение t. С 1000 по 1960 год секундное измерение воспринималось как 1/86400 дней. С 1970 г. это понятие видоизменилось, поскольку стала учитываться периодичность земной орбиты.

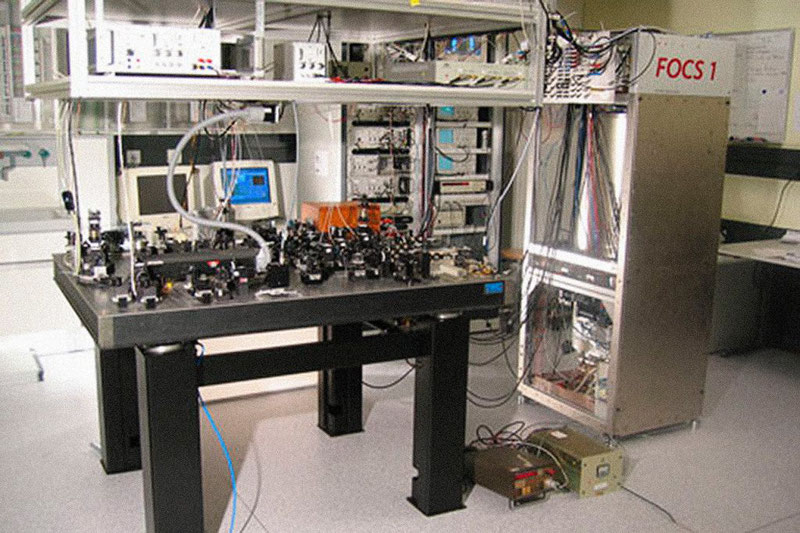

Самые точные мерила —швейцарские часы FOCS, измеряющие t с погрешностью хода в одну секунду за 30 млн лет.

Физическая величина отражает свойство материальных процессов, имеет определенную продолжительность, следует друг за другом. Взаимосвязан этот показатель с материей, движением, так как является формой его существования.

Длительность физического процесса, происходящего в определенной точке, устанавливают с помощью часов, расположенных в ней. Здесь используется прямое сравнение, уравнивается длительность процессов. Измерение продолжительности сводится к фиксированию начала и окончанию процесса на шкале. Когда говорят о фиксации показаний часов во время начала и завершения процесса, это не относится к фактическому месту их нахождения.

Теория относительности Эйнштейна меняет понимание времени, утверждая, что прогресс его не универсален и зависит от того, кто его изменяет. В такой картине реальности часы тикают с разной скоростью в зависимости от того, кто их носит.

Принимая большое ускорение или располагаясь рядом с сильными силами гравитации (вблизи черной дыры), можно изменить скорость течения времени, остановить его или возвратить. Для человека, находящегося внутри черной дыры, пространство и время кажутся взаимозаменяемыми, поэтому спуск в нее неизбежен, как и течение t вне этой области. Относительность уравнивает время и пространство.

Древняя система исчисления

До существования нашей эры люди привязывали отсчет времени к движению небесных тел или событий, связанных с ними. Древние народы искали основу для построения своей системы исчисления. В Вавилоне это было число 60, благодаря ему окружность содержит 360°, градус равен 60 минутам, а каждая из них состоит из 60 секунд.

Год представлялся окружностью в 360 градусов. Когда-то минимальной мерой исчисления был час. Жители Древнего Вавилона оказались сильны в математике, поэтому производили важные расчеты и решали задачи. Вводилась наименьшая единица времени. 60 минут составляют час, а в минуте столько же секунд.

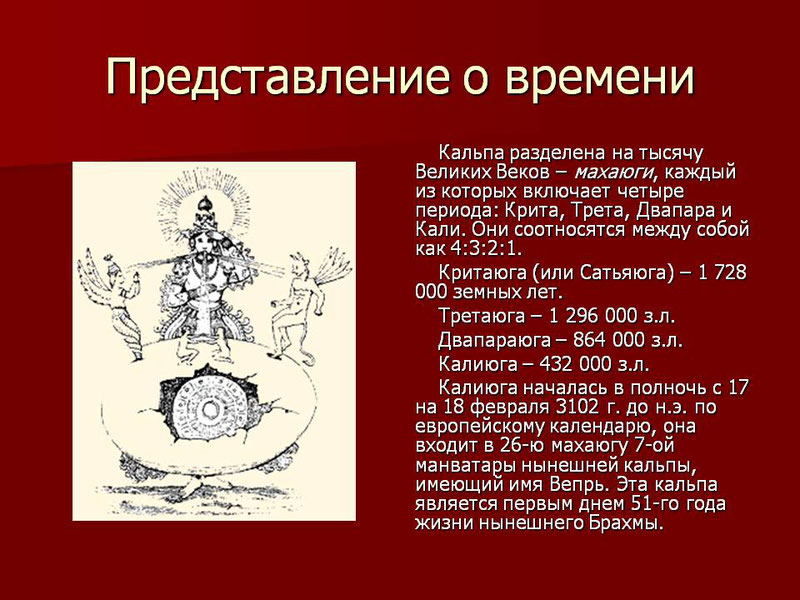

Объяснение того, что сутки составляют 24 часа, а день делится пополам и равен 12 часам, выявили египтяне. Самой большой единицей измерения является индуистское и буддистское понятие Кальпа. Величина равна 4,32 млрд лет, что совпадает с возрастом планеты. Если перевести век Брахмы в обычные годы, получится 311 трлн и 40 млрд лет.

Первыми старинными часами являются солнечные мерила. Действие их основывается на изменении длины теней предметов по мере движения Солнца по небу. Такие часы внешне представляли собой длинный шест, воткнутый в землю. Затем возникли водяные, песчаные и огненные часы. Работа таких механизмов не привязывалась к движению Солнца, Луны либо звезд.

Первые механические мерила начали производиться мастерами Китая в 725 г. Жители Европы в Средние века устанавливали на башнях соборов часы, которые имели только одну часовую стрелку. Карманные измерители возникли в середине XVII века, а наручные намного позже.

В соответствии с международной системой измерения определение одной секунды привязано к периоду электромагнитного излучения, начинающемуся при переходе между тонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Одна секунда составляет 919 263 770 периодов.

Показатели физики

Не существует определенной концепции или класса времени. Показатель непрерывности процессов можно вычислить по формуле, проанализировать на графике или диаграмме.

Определения и концепции расчета

Термодинамика гласит, что время не вернуть. Его ход зависит от движения системы отсчета и может быть мгновенным.

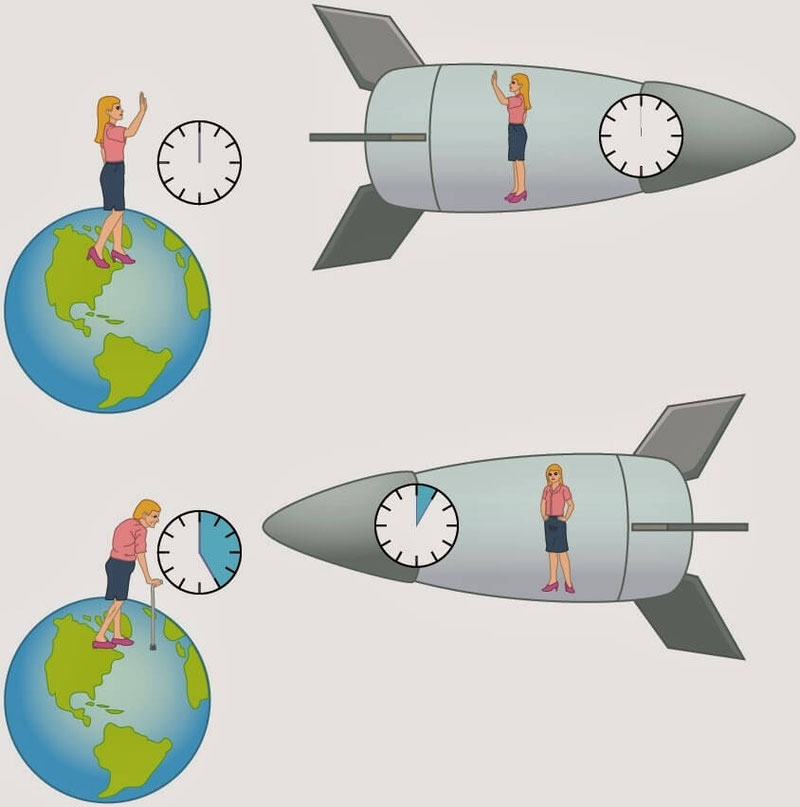

Существует понятие «релятивистское замедление времени»: если часы находятся в неподвижной системе, то в движущемся теле все процессы замедлены. Этап старения для двух братьев-близнецов может пройти по-разному, если одного отправить в космос, а другого оставить на Земле. Человек в космосе не постареет, поскольку там изменяется масса его тела, а также замедляется гравитационное время. В условиях притяжения меняется ход часов. Чем сильнее поле гравитации, тем больше замедление. Между объектами, имеющими массу, создается взаимодействие.

Периодическая цепь событий рассчитывается неодинаково в зависимости от показателей. Зависимые величины:

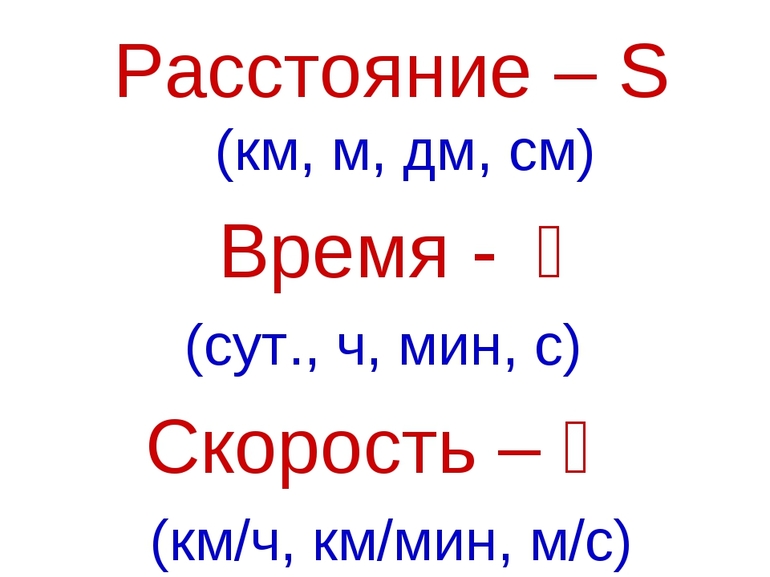

Секунда — стандартная единица, характеризующая время. Его определение в физике представляется как продолжительный показатель. Время через расстояние и скорость вычисляется по формуле t=S/V. Стандартная расшифровка:

Когда скорость измеряется в км/ч, то и время выражается в часах. В любой системе события развиваются одновременно.

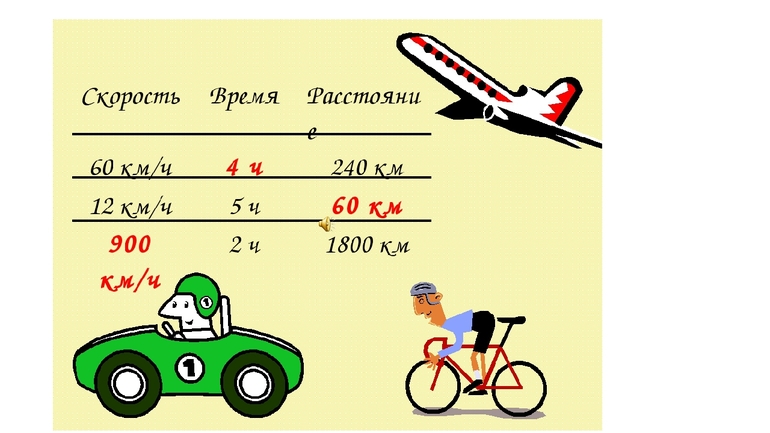

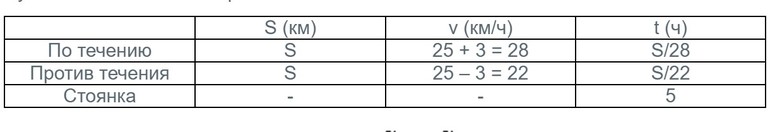

Формула времени при равноускоренном движении выглядит как t = (V — V0)/a или t = S/(V — V0), где V0 — начальная скорость, a — ускорение. Таблица показателей:

| Вид движения | Скорость (V) | Перемещение (S) | Время (t) |

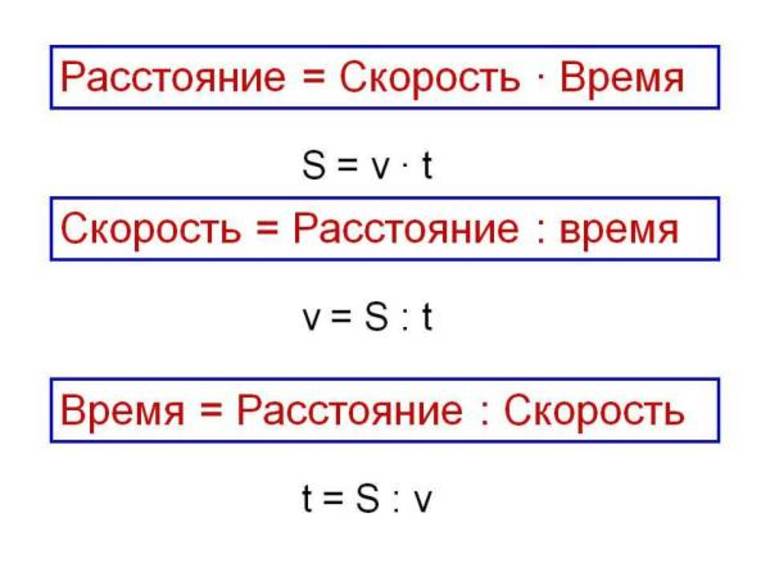

| Равномерное | V = знак постоянства (const) | S = Vt | t = S/V |

| Равноускоренное | V = V0+at | S = V0t+at2/2 | t = V-V0/a |

Атом изотопа цезия за секунду совершает 9192631770 собственных квантовых переходов. В зависимости от его расположения секунда имеет разные значения.

Решение задач

Понять действие формул времени при равномерном движении или равноускоренном можно, решив задачу. Многие сайты предлагают онлайн-калькулятор для удобного подсчета. В соответствующие графы достаточно ввести основные данные, после чего программа рассчитает все самостоятельно.

Задача 1. Автомобиль ехал со скоростью 200 км/ч и проехал всего 80 км. Требуется определить время движения машины. Условные обозначения:

Показатели нужно перевести из километров в метры, из часов в секунды: 1 км = 1 тыс. м, 1 час = 3600 секунд. Получаем S = 80000 м, V= 200000/3600 = 55,55 м/с. Находим скорость по формуле: V= S/t = 80000/55,55 = 1440,14 сек.

Ответ: автомобиль пройдет 0,4 ч.

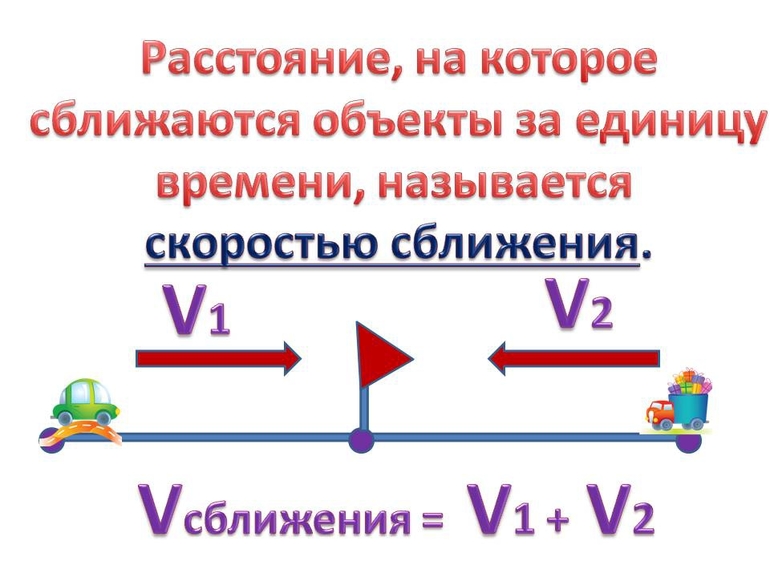

При неравномерном движении путь, пройденный телом, равен произведению средней скорости на время, в течение которого тело перемещалось.

Задача 2. Движение точки задано уравнением: х = 2t — 0,03t2. Нужно определить, в какой период скорость точки сближения сравняется с нулевой отметкой. Коэффициенты равны 2м/с, 0,03 м/с2.

Условия задачи содержат функцию x (t). Скорость можно вычислить по формуле V = dx/dt = 2 — 0,06t Приравниваем скорость к 0, находим t:

Задача 3. Самолет для взлета набирает 350 км/ч. Нужно определить время разгона, если скорость достигается в конце взлетной полосы длиной в 2 км. Движение считается равноускоренным.

При равноускоренном движении формула выглядит как S = V0t+at2/2. При этом V= V0+at. Разгон самолета начинается с состояния покоя, то есть V0 = 0.

t= 2S/V = 2*2000/97,2 = 41,15.

Благодаря вычислению известно, что разгон самолета длится 41,15 сек.

Задача 4. Скорость конькобежца составляет 15 м/с. Нужно вычислить время, за которое он пробежит путь 3 км.

t = S/V = 3000/15 = 200

Ответ: за 200 секунд конькобежец пробежит 3 км.

Современная наука распределяет известные представления о времени в разные концепции — относительную и вещественную. По мнению относительной, в природе не существует временных рамок, а понятие времени является отношением между событиями. Время — проявление свойств физических тел и изменений, оно статично, как и пространство.

Физика для чайников: что такое время

Попробуйте сходу дать точное определение: что такое время? Мысль вертится вокруг этого понятия, пытается ухватиться, но вот сформулировать однозначное определение сложно. Есть разные концепции и трактовки времени в философии, физике, метрологии.

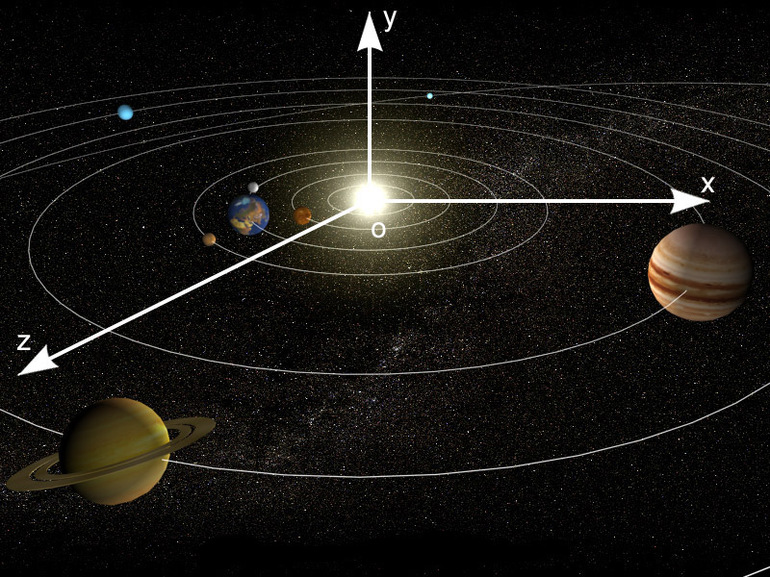

В классической механике и теории относительности используются совершенно разные концепции времени. В первом случае время характеризует последовательность событий, происходящих в трехмерном пространстве. Во втором рассматривается еще и как четвертая координата.

Что такое время?

Течение времени – совершенно естественное явление. Время идет, все вокруг меняется, происходят разные события. Именно поэтому о времени с точки зрения физики, в первую очередь, стоит говорить в контексте событий.

Если бы вокруг ничего не происходило, понятие времени не имело бы традиционного смысла. Другими словами, без событий времени не существует. Итак:

Время – мера того, как меняется окружающий мир. Время определяет длительность существования объектов, изменение их состояний и процессы, протекающие в них.

В системе СИ время измеряется в секундах и обозначается буквой t.

Как люди измеряли время?

Синодический месяц – время от одного новолуния до другого. За синодический месяц Луна совершает оборот вокруг Земли.

Древним людям ничего не оставалось, как привязать отсчет времени к движению небесных тел и событиям, связанным с ним. А именно – к смене дней, ночей и сезонов года.

В году 4 сезона и 12 месяцев. Именно столько раз за весну, лето, осень и зиму Луна меняет свои фазы.

По мере развития прогресса методы измерения времени совершенствовались, появились солнечные, водяные, песочные, огненные, механические, электронные и, наконец, молекулярные часы.

Часы FOCS 1 Часы FOCS 1 в Швейцарии измеряют время с погрешностью хода около одной секунды за 30 миллионов лет. Это очень точные часы, но через 30 миллионов лет их все же придется «подвести».

Почему в часе 60 минут, в минуте – 60 секунд, а в сутках – 24 часа?

Сразу оговоримся, что изложенное ниже во многом является личными предположениями автора, сделанными на основе исторических сведений. Если у наших читателей появятся уточнения или вопросы, мы будем рады видеть их в обсуждениях.

Древним народам нужна была какая-то основа, чтобы строить свои системы счисления. В Вавилоне за такую основу было взято число 60.

Именно благодаря шестидесятеричной системе счисления, придуманной шумерами и позже распространившейся в Древнем Вавилоне, окружность содержит 360 градусов, градус – 60 минут, а минута – 60 секунд.

Год можно представить в виде окружности, содержащей 360 градусов. Возможно, число 360 в данном контексте взялось оттого, что в году 365 дней, и эту цифру просто округлили до 360.

Когда-то самой короткой единицей измерения времени был час. Древние вавилоняне были сильными математиками и решили ввести меньшие единицы времени, используя свое любимое число 60. Поэтому, в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд.

Но почему день делится на 12 часов? За это нужно сказать спасибо древним египтянам и их двенадцатиричной системе. День и ночь делились на 12 раных частей, считаясь разными царствами бытия. Скорее всего, первоначально использование числа 12 связано с количеством оборотов Луны вокруг Земли за год.

Самая большая единица измерения времени

Самая большая единица измерения времени – кальпа. Кальпа является понятием из индуизма и буддизма. Она равняется примерно 4,32 миллиардам лет, что совпадает с возрастом Земли с точностью до 5%.

Как в голову древним индуистам пришли такие цифры? Ответа на этот вопрос мы не знаем, но вся система как будто говорит нам, что тогда люди знали о Вселенной немного больше, чем мы.

Представление о времени

Кальпу в индуизме еще называют «днем Брахмы». День сменяется ночью, равной ему по продолжительности. 30 дней и ночей составляют месяц, а год состоит из 12 месяцев. Вся жизнь Брахмы – 100 лет, по прошествии которых мир погибает вместе с ним.

Если перевести сто лет Брахмы в наши традиционные годы, получится 311 триллионов и 40 миллиардов лет! Нынешнему Брахме 51 год.

Кальпа – самая большая единица измерения времени согласно книге рекордов Гиннеса.

Первые часы

Сначала было достаточно палочки, на которой каменным топором можно делать зарубки и тем самым отсчитывать прошедшие дни. Но это скорее был календарь, а не часы.

Первые и самые древние часы – солнечные. Их действие основано на изменении длины тени предметов по мере того, как солнце движется по небосводу. Такие часы представляли собой гномон – длинный шест, воткнутый в землю. Солнечные часы применялись в Древнем Египте и Китае. О них было доподлинно известно уже в 1200 году до нашей эры.

Солнечные часы в Китае

Затем появились водяные, песочные и огненные часы. Работа этих механизмов не была привязана к движению небесных светил. Долгое время водяные часы были главным инструментом для измерения времени.

Первые механические часы были изготовлены китайскими мастерами в 725 году нашей эры. Однако широкое распространение они получили относительно недавно.

В средневековой Европе механические часы устанавливались в башнях соборов и имели только одну стрелку – часовую. Карманные часы появились только в 1675 году (изобретение запатентовал Гюйгенс), а наручные – намного позже.

Первые наручные часы были исключительно женским аксессуаром. Они представляли собой богато украшенные изделия, точность хода которых отличалась огромными погрешностями. У уважающего себя мужчины не могло быть и мысли о том, чтобы носить наручные часы.

Современные часы

Сейчас механические или электронные часы есть у каждого. Они измеряют время с относительно небольшими погрешностями. Однако самыми точными часами в мире являются атомные часы. Их еще называют молекулярными или квантовыми.

Как мы помним, для определения единицы времени необходим какой-то периодический процесс. Когда-то самой короткой единицей был день. То есть единица измерения время была привязана к периодичности восхода и заката солнца. Потом минимальной единицей стал час, и так далее.

С 1967 года, согласно международной системе СИ, определение одной секунды привязано к периоду электромагнитного излучения, возникающего при переходе между сверхтонкими уровнями основного состояния атома Цезия-133. А именно: одна секунда равна 9 192 631 770 таким периодам.

Время в физике

На данный момент не существует определенной и единой концепции определения времени в физике.

В классической механике время считается непрерывной, априорной и ничем не определяемой характеристикой мира.

Для измерения времени используется какая-либо периодическая последовательность событий. В классической физике время инвариантно относительно любой системы отсчета. То есть во всех системах события происходят одновременно.

Как найти время в физике? Простейшая формула, определяющая связь между пройденным путем, скоростью и временем, известна каждому школьнику и имеет вид:

Более подробно об основах классической механики читайте в нашей отдельной статье.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Термодинамика говорит, что время необратимо. Необратимо по причине возрастания энтропии замкнутой системы. Кстати, в нашем тематическом материале читайте о том, что такое энтропия.

Но самое интересное начинается в релятивистской физике. Приведем цитату Стивена Хокинга, физика, написавшего краткую историю времени.

Нам приходится принять, что время не отделено полностью от пространства и не независимо от него, но вместе с ним образует единый объект, который называется пространством-временем

Также в релятивистской физике время перестает быть инвариантом и можно говорить об относительности времени. Другими словами, ход времени зависит от движения системы отсчета.

Это так называемое релятивистское замедление времени. Если часы находятся в неподвижной системе отсчета, то в движущемся теле все процессы происходят медленнее, чем в неподвижном. Именно поэтому космонавт, путешествующий в космосе на супер скоростном корабле, практически не постареет по сравнению со своим братом близнецом, оставшимся на Земле.

Релятивистское замедление времени

Помимо релятивистского существует гравитационное замедление времени. Что это такое? Гравитационное замедление времени – изменение хода часов в гравитационном поле. Чем сильнее поле гравитации, тем сильнее замедление.

Вспомним о том, что секунда – это время, за которое атом изотопа цезия совершает 9 192 631 770 квантовых переходов. В зависимости от того, где находится атом (на земле, в космосе, вдали от любого объекта или у черной дыры) секунда будет иметь разные значения.

Поэтому и время процессов, связанных с данной системой отсчета, будет отличаться. Так, для наблюдателя у горизонта событий Шварцшильдовской черной дыры время практически остановится, а для наблюдателя на Земле все произойдет почти мгновенно.

Людей всегда волновала тема путешествий во времени. Предлагаем вам посмотреть научно-популярный фильм на эту тему и напоминаем, что если у вас совершенно нет времени на учебные дела, наш студенческий сервис всегда поможет справится с актуальными задачами и проблемами.

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Понятие о времени

Существует характеристика, с которой приходится сталкиваться каждый день вне зависимости от возраста, социального статуса, различных способностей и умений. С её помощью определяют будущее, прошедшее и настоящее. По сути, это маркер, определяющий событие. Называют его временем. Рассматривая движение, всегда учитывают эту характеристику, как и её прогрессию.

Время является частью пространственной координаты. Но если относительно других осей можно перемещаться в различных направлениях, относительно него движение определяется только вперёд или назад. Неотъемлемой частью, связанной со временем, является пространство, благодаря которому и возможно понять суть параметра.

Исследованием характеристики занимались философы и учёные в различные периоды существования человечества. Видеть и слышать время невозможно, в отличие от осязаемого пространства, которое возможно наблюдать сразу и везде. Причём в нём можно перемещаться.

Сегодня так и нет ответов на следующие вопросы о времени:

В классической физике для определения временного изменения используется специальная координата пространство-время. Принято будущие события обозначать знаком плюс, а прошедшие минусом. Единица измерения времени связана с вращением планеты вокруг своей оси и Солнца. Этот выбор был сделан условно и привязан к удобству жизнедеятельности человечества.

В Международной системе единиц принято за секунду принимать интервал, равный 9 192 631 770 периодам излучения атома цезия-133 в покое при нуле градусов по Кельвину. Обозначают параметр латинской буквой t. Таким образом, время — физическая величина, связанная с перемещением какого-либо тела относительно выбранной системы координат.

Расстояние и скорость

Положение каждой физической точки можно описать с помощью координатных осей. Другими словами, системой, которая по отношению к исследуемому телу остаётся неизменной. Изменение положения относительно другого объекта можно представить пройденным расстоянием. Фактически это путь, для которого известно начало и конец. С физической точки зрения, расстояние — величина, являющаяся размерностью длины, и выражающаяся в её единицах.

В математике мера пройденного пути тесно связана с метрическим пространством, то есть положением, где существует пара (x, d), определённая в декартовом произведении. Соответственно, если координату принять за x, y, можно сказать следующее:

В физике расстояние измеряют единицами длины. В соответствии с СИ за размерность берут метр. Расстояние — мера пройденного пути, то есть длина. Если необходимо просто определить изменение положения без учёта, когда и как оно произошло, используют координатные оси. Но при нахождении пройденного пути за время в формуле для расстояния должна учитываться ещё одна величина — скорость.

Обозначают эту характеристику символом V. Характеризует она быстроту перемещения в выбранной системе отсчёта. По определению скорость равняется производной радиус-вектора точки по времени. Иными словами, это значение, задающееся положением в пространстве относительно неизменной координаты, за которую чаще всего принимается начало.

Одно и то же расстояние можно преодолеть за разное время. Например, чтобы пройти 7 километров человеку понадобится затратить порядка одного часа, на автомобиле же этот путь можно преодолеть за 10 минут, а то и меньше. Вот как раз эти отличия и зависят от скорости движения.

Но на самом деле не всё так однозначно. Скорость необязательно должна быть одинаковой на всём пути. На определённых промежутках она может увеличиваться или уменьшаться, поэтому в математике под её значением понимают среднюю величину. Считается, что тело движется равномерно при прохождении установленного расстояния.

Общая формула

Скорость, время, расстояние — это 3 фундаментальных величины, связанные друг с другом. Исследуя одну характеристику, обязательно нужно учитывать две других. Фактически скорость — это физическая величина, определяющая, какую длину преодолеет физическое тело за единицу времени. Например, значение 120 км/ч показывает, что объект сможет преодолеть 120 километров за один час. В математическом виде связь между тремя характеристиками может быть записана в виде следующей формулы:

Зная это равенство и любых 2 параметра, можно выполнить расчёт третьего, так для времени она будет иметь вид t = S / V, а скорости V = S / t. Проверить правильность формулы для скорости времени и расстояния можно путём анализа размерности. Если в выражение подставить единицы измерения, то после сокращения должна получиться величина, соответствующая определяемой. S = V * t = (м / с) * с = м (метр). Что и требовалось получить. Аналогично можно проверить и 2 оставшиеся формулы: t = s / v = м / (м/с) = м * с / м = с (секунда) и V = S / t = м / с (метр на секунду).

Действительно, пусть имеется физическое тело, находящееся в каком-то месте. Через некоторое время, неважно по каким причинам, оно переместилось в другую точку, при этом не выходя за пределы установленного пространства. Если тело представить в декартовой плоскости, причём за начало принять координату (0, 0), через время объект изменит своё положение, определяющееся значением (x1, y2). В двухмерном же пространстве это изменение можно описать как переход из точки A в Б.

Значит, чтобы тело достигло второй координаты, ему необходимо затратить время. При этом пройденный путь будет находиться в прямой зависимости от него. Расстояние и время должны связываться третьей величиной, которой как раз и является скорость. То есть параметр, определяющий, за сколько тело сможет преодолеть определённую длину.

Как видно, выражение, связывающее 3 величины, довольно простое. Но оно не учитывает, что скорость может быть непостоянной, поэтому если объект проходит свой путь неравномерно, в выражение подставляют среднее значение. Находится оно как сумма всех отдельных скоростей на неравномерных участках: Vср = ΔS / Δt.

Решение задач

Чтобы уметь решать простые задания в средних классах по математике, связанных с движением, нужно знать всего одну формулу. При этом необходимо пристальное внимание уделять размерности. Все вычисления осуществляются в СИ. Вот некоторые из типовых заданий, используемые при обучении школьников в четвёртом классе средней школы:

Все задачи на движение можно разделить на несколько типов: перемещение навстречу, движение вдогонку, нахождение параметров относительно неподвижного объекта. Но, несмотря на их виды, все они решаются по одинаковому алгоритму, поэтому для удобства можно сделать памятку, указав в ней формулы и размерность величин.