Как находят алмазы в породе

Как ищут алмазы

Как ищут алмазы

Содержание алмазов даже в наиболее обогащенных ими горных породах не превышает стотысячных долей процента. Как же геологам удается находить месторождения этого минерала на бескрайних просторах Земли?

Для обнаружения месторождений алмаза в предварительно намеченном районе платформенной области используются различные способы, которые применяются обычно не поодиночке, а по нескольку сразу. Комплекс дополняющих друг друга поисковых методов выбирается с учетом особенностей геологического строения района и результатов ранее проведенных на его территории геологоразведочных работ.

Наиболее эффективны и широко применяются геологические и геофизические методы.

Среди геологических методов поисков алмазных месторождений ведущая роль принадлежит шлиховому и мелкообъемному опробованию, которым подвергаются речные отложения, а также рыхлые массы выветрелых пород, слагающих склоны речных долин и гор. Рассмотрим вкратце основные принципы, преимущества и недостатки каждого из этих методов.

Шлиховое опробование производится с целью извлечения из рыхлых отложений (песков, глины и т. п.) шлиха: минералов, обладающих высокой плотностью и значительной механической прочностью. Этот старинный поисковый метод, применявшийся еще во времена землепроходцев, не требует сложного оборудования и дает хорошие результаты при использовании простейших приспособлений: шлихового лотка или специального ковша и обычной лопаты. Заменителем шлихового лотка может служить алюминиевая миска или тазик, с помощью которых каждый турист, краевед или любитель природы может без особого труда узнать, какие руды, благородные металлы и драгоценные камни содержатся в протекающей поблизости речке.

По истечении нескольких минут, когда почти все легкие частицы будут смыты, при наклоне лотка в его приподнятой части отчетливо выделяются и хорошо различаются невооруженным глазом разноцветные полоски, сложенные различными тяжелыми минералами. Непосредственно к желто-серой песчаной массе не смытых до конца легких частиц обычно примыкает красновато-розовая (иногда бледно-розовая) кайма мелких зерен граната. За гранатовой чаще всего располагается черная до иссиня-черной полоса, сложенная мельчайшими частицами рудных минералов, среди которых преобладают магнетит (FeFe2O4) и ильменит (FeTiO3). Если речные отложения на данном участке содержат золото, то позади черной полосы рудных минералов внимательный наблюдатель заметит нитевидную кайму или отдельные блестки мелких золотинок.

В каждом шлихе присутствуют и другие минералы. Среди них могут оказаться такие, присутствие которых говорит о наличии в бассейне реки коренных месторождений редких или цветных металлов, а также минералы, способные образовывать крупные россыпные месторождения. Точное определение минералогического состава шлиха требует специальных знаний и опыта. В тех случаях, когда имеются подозрения о наличии в шлихах каких-либо ценных минералов, шлихи необходимо передать на заключение в ближайшую геологическую организацию.

Алмаз в шлиховых пробах встречается исключительно редко, поскольку объем одной такой пробы составляет всего 5-10 л зернистого материала, а далеко не каждый кубический метр среднеалмазоносных речных отложений или выветрелого кимберлита содержит хотя бы один кристаллик алмаза. Значит, как коренные, так и россыпные месторождения алмаза искать по появлению кристаллов этого минерала в шлихах практически невозможно. И вот здесь на помощь геологам приходят уже упоминавшиеся минералы-спутники алмаза: кроваво-красный пироп, смоляно-черный ильменит и изумрудно-зеленый пироксен (хром-диопсид).

В кимберлите все эти минералы находятся в виде крупных (часто до 1 см и более) выделений. Они почти не изменяются при выветривании породы, а, оказавшись в реке, постепенно раскалываются и истираются. Следовательно, на сравнительно небольшом (порядка 10 км) удалении от кимберлитовой трубки шлихи наряду с тонкозернистой минеральной массой будут содержать достаточно крупные (1-5 мм) угловатые зерна пиропа и ильменита. Хром-диопсид значительно уступает по механической прочности двум предыдущим минералам-спутникам и поэтому появляется в шлихах, отмытых вблизи (менее 1-2 км) от выхода кимберлита.

Поиски кимберлитовых трубок с помощью шлихового опробования по ореолам рассеяния минералов-спутников алмаза в принципе не представляют особых трудностей. Сначала проводится систематическое шлиховое опробование рек в пределах территории, которая по комплексу геологических данных оценивается как перспективная. Шлиховые пробы берутся с интервалом около 1 км. Опробование, как правило, ведется в направлении от устья к истокам рек. Продвигаясь от устья к верховьям реки, геолог улавливает сначала редкие мелкие, а затем все более многочисленные и крупные зерна пиропа и ильменита. Но вот «кровавый след» обрывается: очередная и следующие за ней пробы оказываются пустыми и даже при самом внимательном изучении в них не удается обнаружить минералов-спутников алмаза. Значит, источник этих минералов остался на склоне долины или в русле реки ниже по течению. Тогда в промежутке между последней шлиховой пробой, содержащей минералы-спутники, и первой пустой пробой отмывается еще один шлих. В зависимости от полученных результатов следующая шлиховая проба промывается выше или ниже предыдущей. Таким образом, устанавливается верхняя (по течению) точка поступления минералов-спутников алмаза в русловые отложения реки.

Здесь шлиховые пробы отбираются с обоих склонов долины. На том склоне, где обнаруживаются минералы-спутники, проводится систематическое шлиховое опробование для определения местонахождения кимберлитовой трубки. С этой целью шлиховые пробы отбираются по нескольким линиям, каждая из которых параллельна склону и располагается выше предыдущей.

Если выход рудного тела имеет округлую или близкую к изометричной форму, то площадь (ореол) рассеяния обломков руды расширяется вниз по склону, напоминая по очертаниям вытянутый остроугольный треугольник, в вершине которого находится коренной источник рудных минералов. Проследив ореол рассеяния пиропа и ильменита в рыхлых отложениях на склоне речной долины, геологи безошибочно устанавливают местоположение кимберлитовой трубки или дайки.

Следующая операция имеет целью обогащение разделенного на классы зернистого материала. Для этого применяется агрегат, в котором под действием пульсирующих колебаний воды происходит просадка тяжелых минералов на дно специальных камер. Обломки горных пород и минералов с плотностью менее 2,9 г/см 3 скапливаются в верхних частях камер и удаляются. Получающийся в итоге обогащения концентрат не превышает нескольких процентов от объема исходного материала и пригоден для извлечения из него алмазов.

Если в мелкообъемных пробах из речных отложений того или иного участка найдены алмазы и геологическая обстановка не исключает наличия здесь значительных по величине россыпных месторождений, то проводится крупнообъемное опробование для оценки содержания полезного ископаемого. Опробованию подвергаются также все вновь находимые кимберлитовые трубки и дайки.

В середине XX в. разработаны способы поисков коренных месторождений алмазов, при которых используются физические свойства кимберлитов, такие как магнитность, электропроводность и некоторые другие. Наиболее широко применяются способы, основанные на магнитных свойствах материнских пород алмаза.

Выше при описании кимберлитов отмечалось, что напряженность магнитного поля над трубками взрыва нередко достигает многих десятков, сотен, а в отдельных случаях и нескольких тысяч гамм. Если такие тела залегают среди мощных толщ известняков, доломитов, песчаников и других практически немагнитных пород, то они легко могут быть обнаружены с помощью современных магнитометров. Сконструировано несколько моделей магнитометров, одни из которых предназначены для проведения аэромагнитной съемки, а другие для наземной магниторазведки.

Поиски кимберлитовых трубок способом аэромагнитной съемки проводятся в районах, где по данным шлихового и мелкообъемного опробования предполагается наличие коренных месторождений алмаза. Самолет с установленным на нем аэромагнитометром летает строго параллельными курсами, отстоящими на равные расстояния друг от друга. Чем детальнее проводятся работы, тем меньше расстояние между линиями маршрутов, тем ниже летит самолет и жестче требования к соблюдению постоянства высоты полета. В гористой местности такой полет требует от пилота особого мастерства, поскольку самолет должен буквально «выписывать» профиль гор и долин в непосредственной близости от скал.

Аэромагнитометр непрерывно измеряет напряженность магнитного поля и поэтому улавливает даже небольшие участки, отличающиеся интенсивностью и направленностью намагничения горных пород. Такие участки называются магнитными аномалиями. Каждую аномалию наносят на карту и сбрасывают вымпел, что облегчает поиск этой точки на местности. Важным достоинством аэромагнитного способа является высокая производительность, благодаря чему за короткое время удается охватить обширные территории.

Наземная магниторазведка проводится путем измерения напряженности магнитного поля в большом числе точек на поверхности земли. Этот способ точнее, но значительно менее производителен.

Как наземные, так и аэромагнитные аномалии необходимо заверять, т. е. определять состав магнитовозмущающих горных пород. Хорошо, если аномалия приурочена к скальному выходу. Однако в большинстве случаев вызывающие магнитную аномалию породы скрыты под плащом рыхлых осадков, и чтобы добраться до них, приходится копать глубокие канавы, шурфы (вертикальные горные выработки вроде колодца) или бурить скважины.

В сильно заболоченной местности, в районах, где кимберлиты захоронены под мощными толщами более молодых осадков, и в других случаях, когда шлиховой способ неприменим или малоэффективен, магниторазведка является основным поисковым методом. Геофизики научились по особенностям магнитного поля довольно хорошо отличать аномалии над кимберлитовыми трубками от аномалий, вызываемых другими магнитными породами.

При несомненных достоинствах магнитометрический способ поисков алмазных месторождений имеет и весьма существенный недостаток. Дело в том, что алмазоносность кимберлитов в первом приближении обратно пропорциональна их магнитности; поэтому как наземная, так и воздушная магниторазведка хорошо обнаруживает слабоалмазоносные и пустые кимберлиты, но малоэффективна для выявления богатых коренных месторождений алмазов.

Геохимические способы обнаружения кимберлитов основаны на обогащенности их некоторыми химическими элементами, которые мало распространены в большинстве других горных пород.

Установлено, что концентрация никеля, хрома, кобальта, марганца и цинка в кимберлитах в 10-50 раз выше, чем в известняках, доломитах, песчаниках и многих других породах.

При выветривании и разрушении кимберлитов эти элементы попадают в рыхлые отложения, залегающие как непосредственно над кимберлитовой трубкой, так и на удалении до нескольких сотен метров вокруг нее. Площадь ореолов рассеяния, в пределах которых почва обогащена «кимберлитовыми» элементами, во много раз больше, чем площадь трубки. Благодаря крупным размерам такие ореолы легко обнаруживаются при геохимическом опробовании по относительно редкой сети.

Геохимическая проба представляет собой примерно 100 г глинистого или другого грунта, в котором с помощью анализа (обычно спектрального) определяют содержание интересующих геолога химических элементов. На участках, где установлены повышенные концентрации никеля, кобальта и других элементов, сеть опробования сгущается для более точного определения местонахождения коренного источника.

Геохимический способ поисков позволяет обнаружить кимберлитовые тела, скрытые под многометровыми толщами рыхлых осадков. Однако этот способ не получает широкого распространения ввиду того, что геохимические аномалии даже типично «кимберлитовых» элементов бывают связаны и с другими горными породами. Кроме того, пока не установлены какие-либо признаки для отличия геохимических аномалий, развитых над богатыми алмазами и неалмазоносными кимберлитами.

Когда, наконец, поиски увенчались успехом и с помощью того или иного способа геологам удалось обнаружить новую кимберлитовую трубку, сразу же встает вопрос о ее ценности. До самого последнего времени оценка коренных месторождений алмазов относилась к числу наиболее сложных, дорогостоящих и трудоемких видов геологоразведочных работ.

Большинство трубок, как уже отмечалось, с поверхности перекрыто рыхлыми наносами, толщина которых измеряется многими метрами, а в некоторых случаях достигает первых десятков метров. Залегающий под наносами кимберлит, как правило, изменен процессами выветривания и обогащен алмазами по сравнению с невыветрелым кимберлитом, слагающим более глубокие горизонты трубок. Значит, неискаженное содержание алмазов в каждой вновь находимой трубке может быть установлено только по таким пробам, которые отбираются из невыветрелых кимберлитов.

Для отбора этих проб на каждой трубке приходится выкапывать несколько шурфов глубиной до 20 м. Извлеченный из нижних частей шурфов кимберлит составляет крупнообъемную пробу, масса которой достигает 100 т и более.

Промывка и обогащение крупнообъемных проб достаточно трудоемки и производятся на специально строящихся для этой цели небольших обогатительных фабриках. Каждая фабрика обслуживает поисково-опробовательские работы на обширном участке алмазоносной территории, в пределах которого обычно находятся и кимберлитовые трубки и россыпи алмазов. Обработка поступающих на фабрику проб включает примерно те же операции, что и на алмазодобывающих предприятиях.

Где можно найти алмазы: месторождения и способы добычи

Среди всего разнообразия минералов алмаз занимает особое положение. Это связано как с характерными физическими свойствами, так и с красотой бриллиантов, получаемых при дальнейшей огранке минерала. Где можно найти алмазы? Согласно информации по мировой добыче полезных ископаемых, залежи или алмазные копи/воронки встречаются во многих уголках земного шара.

Что такое алмаз

Так же как и графит, минерал является аллотропной разновидностью углерода. В нормальных условиях он стабилен. Характеризуется высокой твердостью по шкале Мооса (10 из 10). Это своего рода эталон твердости. Имеет высокую теплопроводность (900-2300 Вт/м К) и относится к полупроводникам. Физические показатели отражают высокую упругость и низкий коэффициент сжатия.

Важное отличительное свойство от ряда других минералов — люминесценция. Под воздействием солнечного, ультрафиолетового света, рентгеновского излучения алмаз начинает светиться разными цветами.

Высокая прозрачность и показатель преломления света (2,417-2,419) относят алмаз к числу драгоценных камней. Благодаря искусной огранке минерал является одним из красивейших камней в мире. В природе встречаются алмазы не только белого и желтого, но и розового, коричневого и даже черного цвета.

Стоимость 1 карата алмаза (0,2 г) составляет в среднем 1,5 млн рублей.

Откуда берутся алмазы

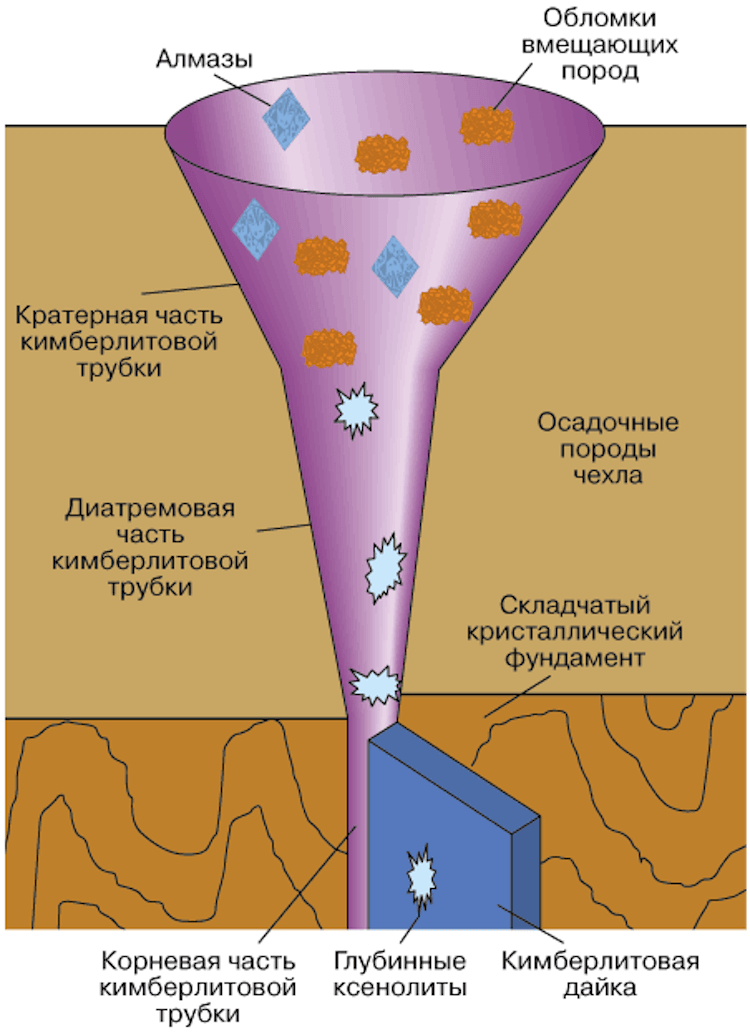

Процесс образования бесценного камня закладывается глубоко в недрах земли. Из чего получается алмаз? На глубине 100-200 км при высокой температуре и давлении углерод в течение длительного временного периода преобразуется в алмаз. Постепенно, благодаря определенным процессам, происходящим в земной коре, алмазные месторождения вытесняются на поверхность. Подобные пути выхода называются кимберлитовыми трубками (по названию породы «кимберлит»). На планете существует несколько тысяч такого рода трубок, но добыча алмазов в каждой из них не всегда рентабельна. Поэтому лишь часть из них используется по прямому назначению.

Способы добычи

Добычу алмазов условно можно разделить на два важных этапа — получение руды и ее переработка.

Добыча руды, содержащей алмазы, ведется открытым и закрытым способом. С экономической точки зрения первый вариант более выгодный. Существует и третий, объединенный способ. Когда, начав разработку открытым способом, переходят на закрытый.

На обоснование выбора типа добычи оказывают влияние ряд объективных и субъективных факторов: глубина и предполагаемые объемы залегания минерала, климатические условия, логистика и т. д. В каждом конкретном случае рассчитываются предполагаемые затраты и ожидаемый экономический эффект.

Открытая добыча

Данный метод предполагает снятие верхнего слоя почвы и далее, используя метод направленного взрыва, воронка по спирали углубляется на несколько сотен метров. Обрушенную породу погружают в огромные самосвалы и доставляют на обогатительные фабрики. Способ добычи практически безопасный и не требует огромных затрат.

Закрытая добыча

Производится в недрах земли путем создания системы тоннелей — шахт. В более ранние временные периоды приходилось добывать алмазы киркой. Данная профессия получила название «горщик», т. е. работающий в горе (шахте). Тяжелый многочасовой труд в условиях пониженной видимости и повышенной опасности на протяжении многих лет служил основным путем добычи алмазов.

В настоящее время горнодобывающие комбайны производят извлечение и погрузку породы в вагонетки, которые доставляют ее на поверхность. Далее порода, содержащая алмазы, также отправляется на горно-обогатительные заводы. Закрытая добыча позволяет извлекать ценный минерал из более глубоких слоев породы, но сопряжена с большими затратами и определенной опасностью. К факторам риска относится: обрушение породы, взрывоопасность, недостаток кислорода и др. Поэтому шахтный способ добычи используется в том случае, когда открытая разработка невозможна.

Открыто-закрытый способ

Необходимость в совмещении предыдущих вариантов добычи возникает тогда, когда открытая разработка уже невозможна, а весомые объемы минерала залегают на достаточной глубине.

Горно-обогатительная фабрика

Поступающая порода, проходит через сложную систему измельчителей и дробилок. Затем крупные куски промываются водой, которая сразу же делает алмазы видимыми. Мелкие, с этой же целью, подвергаются воздействию специальных реагентов.

Для проверки остаточного содержания алмазов в породе проводится дополнительная рентгенолюминесцентная сепарация. При попадании на минерал рентгеновских лучей он начинает светиться.

Не обходится производство и без монотонного ручного труда. На последнем этапе ручным способом выбраковываются остатки лишней породы, не относящейся к минералам. Оставшиеся алмазы сортируются.

Месторождения алмазов

Рассмотрим, какие страны добывают алмазы.

Российские прииски

Первый минерал был найден в Пермском крае (Крестовоздвиженский прииск) в 1829 году. В последующие 28 лет в этом регионе было добыто алмазов общим весом в 60 карат. Найденный первый сибирский алмаз (прииск близ Енисейска) датируется 1879 годом.

А в 1949 году были найдены высококачественные алмазы в бассейне реки Вилюй (Якутия). Позднее, 1950-х годах, в Якутии была открыта кимберлитовая трубка «Зарница». В 2012 году найдены алмазы на границе Красноярского края и Якутии (Полигайское месторождение). Но, несмотря на расширение границ добычи, наиболее качественными минералами остаются алмазы Урала.

Согласно последней информации, в России за год добывается алмазов общим весом 30-40 млн каратов.

Месторождения за границей

Первые сведения о найденных алмазах относятся к Деканскому плоскогорью в Индии, но уже в конце XIX века они были сильно истощены. В настоящее время Индия является только импортером минерала.

В 1727 году были открыты месторождения в Бразилии. К 1867 году относится информация, по которой можно найти алмазы в странах Африки — известные «Капские алмазы».

В каких странах добывают алмазы в настоящее время? Помимо России, в тройку лидеров входят Ботсвана и Канада. В 2017 в Канаде были открыты новые месторождения ценных минералов на северо-западе страны.

В целом страны БРАНКС (Ботсвана, Россия, Ангола, Намибия, Канада и ЮАР) курируют около 92% всех добычи. Также можно дополнительно добавить к списку Австралию и Демократическую Республику Конго.

Основные импортеры ценного сырья: Индия, Бельгия и ОАЭ.

Россия по-прежнему сохраняет позиции лидера как по добыче, так и по импорту драгоценных камней.

Как добывают алмазы и откуда они берутся

Люди во все времена поклонялись драгоценностям. Камни и металлы не просто покоряли их умы, но и становились причиной войн. Одни были готовы за них отдать жизнь, а другие — отнять ее. Какие драгоценности почти всегда были самыми ценными? Конечно, это золото и бриллианты. Они стали даже именем нарицательным в своей категории. С золотом все более менее понятно. Его добывают, плавят и так далее, а вот какой путь бриллиант проходит от первой лопаты, воткнутой в землю на месторождении, до королевской короны — это большой вопрос. Тем более, что золото во все времена добывали плюс-минус одинаково, чего не скажешь об алмазах. Тут действительно есть куда разгуляться и развиваться с точки зрения технологий.

Они слишком красивы, чтобы не считаться драгоценными.

Откуда берутся алмазы

Для начала давайте вообще разберемся, откуда берутся алмазы, и как они появляются в недрах нашей планеты. Если вы с этим уже знакомы или это вам не очень интересно, просто пролистайте до следующего пункта.

Алмаз является самым твердым минералом в мире. Есть даже так называемая шкала Мооса, которая часто применяется для определения твердости предметов. Чаще всего в последнее время с этой шкалой можно столкнутся при определении устойчивости экрана смартфона к царапинам. Не вдаваясь в подробности, она состоит из 10 шагов, на которых твердость соответствует твердости разных веществ — от талька до алмаза. То есть именно алмаз считается эталоном твердости.

Алмаз является кристаллической модификацией чистого углерода и считается одним их самых дорогих камней. Особенно ценятся прозрачные камни и с небольшим оттенком голубого. Остальные примеси считаются браком, но иногда тоже оцениваются очень высоко.

Основными местами, в которых образуются алмазы, являются такие районы континентов, где в течение долгого времени не происходит какая-либо геологическая активность. Происходит этот процесс на большой глубине — примерно от 100 до 200 километров. Такая глубина выбрана исходя из условий, которые там создаются.

Человек не может создать такую красоту. На это способна только природа.

Температура на такой глубине достигает 1 500 градусов Цельсия, а давление часто переваливает за отметку 40 000 атмосфер. Именно такое давление и температура могут настолько изменить кристаллическую структуру углерода, чтобы получился этот камень на грани фантастики.

Искусственные алмазы получают в лабораториях с 60-х годов прошлого века. В последнее время проводятся эксперименты по производству алмазов при создании давления путем направленного взрыва. Но все это больше напоминает какую-то алхимию. Хотя формально какие-то незначительные частицы алмаза действительно образуются.

Надо сразу сказать, что никто не лезет на такую глубину, чтобы добыть алмазы, так как за миллиарды лет они сами постепенно выходят наружу. Делают они это, выносясь на поверхность с кимберлитовой магмой. Так и образуются коренные месторождения алмазов.

И все же они прекрасны.

Сейчас в мире есть тысячи кимберлитовых трубок, но далеко не во всех местах добыча алмазов рентабельна. Мест, где действительно есть смысл этим заниматься, в мире всего несколько десятков.

Так выглядит кимберлитовая трубка.

Места добычи алмазов

Страны, в которых много алмазов, сильно разрозненны по своему уровню экономического развития, социальной сфере, религиозному признаку и так далее. Тем не менее, им повезло оказаться в тех самых местах, где добыча алмазов действительно имеет смысл.

Страны, где добывают алмазы

Где в России добывают алмазы

Как найти месторождение алмазов

Есть у алмазного промысла одна большая проблема. В свое время разведка месторождений велась в секретном режиме. Именно поэтому до сих пор известны не все способы определения их залегания. Конечно, есть современные методы, но те, кто этим занимаются, все равно не спешат делиться секретами, так как на кону очень большие деньги.

Наибольшая вероятность найти алмазы есть в районе потухших долгое время назад вулканов. Именно там очень часто создается ”природная лаборатория”, в которой будут все условия для выращивания этих минералов и доставки их на поверхность.

Так же алмазы можно найти в районе русел рек, которые несут в себе магматические породы. А еще большое внимание стоит уделить метеоритам, в местах падения которых тоже часто находятся алмазы.

Такой строй самолетов СУ-30 и МиГ-29 пилотажных групп Русские витязи и Стрижи называют «Кубинским бриллиантом». Слово «бриллиант» подчеркивает всю ценность фигуры.

Как добывают алмазы

Самой сложной задачей при добыче алмазов является то, что для их получения надо переработать тонны руды. Обычно считается, что в одной тонне породы содержится в среднем 1-2 карата (0,2-0,4 грамма) алмазов, размер которых еще уменьшится при огранке.

Иногда добыча алмазов возможна даже ручным образом и чаще всего такой способ доступен в Африке. Но, как правило, приходится работать более основательно и проводить существенно более масштабные выемки грунта. В целом технология чем-то напоминает промывку золота, вопрос только в том, сколько минералов находится в породе и на какой площади они ”разбросаны”.

Вот из такой «дырки в земле» добывают алмазы. Обратите внимание, насколько она больше стадиона.

Самым простым и недорогим способом добычи является открытый. Сначала снимается верхний слой почвы, а потом карьер постепенно углубляется путем обрушения его стенок направленными взрывами. Породу увозят карьерными грузовиками на горно-обогатительные комбинаты (ГОКи). Там и проводится обработка руды.

Часто кратеры опускаются вглубь земли на сотни метров, а их площадь сопоставима с площадью небольших городов.

Второй способ куда сложнее в реализации и называется закрытым. В этом случае бурятся шахты, в которых и ведется добыча. Во-первых, надо использовать сложное оборудование для бурения (в отличии от простых и относительно дешевых взрывов), а во-вторых, нет такого пространства для маневра, как когда просто ”выкапываешь яму” и вывозишь из нее землю.

Шахты используются в тех случаях, когда использовать открытый метод невозможно по той или иной причине. Они бурятся на глубину до километра (а иногда и больше), после чего порода поднимается наверх и так же отправляется на ГОКи.

Такие монстры возят руду на ГОКи.

Когда выработка открытым способом уже невозможна и карьер дальше расширять нельзя, начинается шахтная добыча. Шахты бурятся вертикальные и наклонные, а шаг между ними не должен превышать ста метров. Так работа продолжается до тех пор, пока в этом есть экономическая выгода.

Работа по добыче алмазов ведется в три смены по 7 часов и никогда не останавливается, а для обеспечения промысла рядом часто строят шахтерские городки со всей инфраструктурой, включая больницы, магазины, спортивные объекты и даже аэропорты. Потому что часто только по воздуху можно попасть в такие места.

Для понимания размеров карьерного грузовика можно показать это фото. Грузовик просто не заметил и переехал пикап.

Как работает горно-обогатительный комбинат

Для того, чтобы обработать породу и найти в ней бриллианты, карьерные самосвалы тысячами тонн в сутки свозят руду на специальные комбинаты. Там руда проходит через разные системы дробления и измельчения. Часто они отличаются друг от друга, но вся суть в том, чтобы разбить породу на мелкие камни, потом отсеять ее по размеру в грохоте (специальная машина для отсеивания) и подвергнуть дальнейшей обработке.

Крупные куски породы промываются водой для того, чтобы получить алмазы, а мелкие подвергаются действию специальных реагентов, которые буквально вытягивают алмазы из породы. Отработанная порода проходит дополнительную проверку — рентгенолюминесцентную сепарацию. Дело в том, что алмазы светятся на рентгене. Это свойство используется для проверки качества обработки породы. Малейшие вспышки фиксируются автоматикой и часть породы сдувается с ленты. Потом она направляется на дополнительную проверку.

ГОК — это огромное сооружение с кучей специализированного оборудования.

Когда алмазы собраны, среди них все равно есть примеси, и тут начинается ручной труд. Их сортируют вручную, убирая даже малейшие лишние камушки. После этого алмазы проверяются и сортируются по огромному количеству параметров, чтобы отправиться на специальные биржи, где их и купят ювелиры для дальнейшей обработки и использования в ювелирных изделиях.

Чем алмаз отличается от бриллианта

Многие путают эти два слова, но именно они отличают добытый минерал от готового произведения ювелирного искусства. В тот момент, когда минерал находится в земле, в кузове карьерного грузовика или на складе в ожидании огранки, он является алмазом. После того, как его обработают, он становится бриллиантом.

Мало кто знает, но алмазы можно разбить, если очень сильно по ним ударить. Они раскалываются на части по плоскостям, параллельным граням правильного октаэдра. Именно такую структуру он и имеет. Грубо говоря, раскалывается он ”по швам”.

Слово бриллиант в переводе с французского ”brillant” означает ”блестящий”. Именно таким он становится после обработки, а сама обработка подразумевает нанесение на поверхность камня 57 или 58 граней. Они преломляют свет и дают камню то самое сияние, за которое его так ценят.

Слева алмаз, справа бриллиант. Есть разница, да?

Классической огранке подвергается около 75 процентов бриллиантов, которые продаются в мире. Такая форма состоит из следующих элементов:

Несмотря на то, что бриллиант сам по себе будет красив даже при дефектах огранки, а распознать брак сможет только специалист, здесь используется особая техника. Правильной огранке бриллиантов мастера учатся много лет и они должны максимально правильно соблюдать пропорции огранки.

Если огранка делается отличной от классической формы или фантазийной, она делится на два типа. Если не вдаваться к подробности, то это более приближенная к круглой или, наоборот, ближе к вытянутой форма.

Самые известные бриллианты

Бриллиант Кохинур

Без сомнения, на сегодняшний день самым известным бриллиантом в мире является ”Кохинур”. На фарси это означает ”Гора света”. Легенда гласит, что первым его обладателем был мальчик, появившийся за несколько тысяч лет до Рождества Христова близ реки Ямуна. Это был не простой ребенок, а порождение Солнца-Карна. Камень был украшением его расшитой шапочки.

Именно «Кохинур» является «примой» британской короны.

За его историю камень видел немало крови и менял своего владельца, пока не стал частью английской короны. Сейчас он находится в замке Тауэр и надежно охраняется. Многие говорят, что единственная достойная цена за этот камень — жизнь того, кто захочет его получить.

Еще больше о том, что нас окружает и о необычной стороне нашей жизни вы сможете узнать из нашего Telegram-канала. Там каждый день появляются интересные факты и научный юмор.

Бриллиант «Тиффани»

В 1877 году в Кимберли нашли алмаз, который стал самым большим в мире желтым алмазом. Его вес составлял 287 карат, а продали его за 18 000 долларов — неслыханные по тем временам деньги. Купил камень Чальз Тиффани. Огранка заняла почти два года, а в результате нее камень принял четырехугольную форму и засиял 89 гранями.

Необычная огранка этого бриллианта делает его очень интересным.

В итоге камень украсил витрину магазина на Пятой авеню в Нью-Йорке. Первый человек, который смог ощутить его на своем теле — звезда фильма ”Завтрак у Тиффани” Одри Хепберн. После этого бриллиант с необычной огранкой и оправой в виде бриллиантовой птички попадал на аукцион, но так и не был продан. В итоге, он стал символом магазина ”Tiffany&Co”.

Бриллиант «Черный Орлов»

Еще один известный на весь мир бриллиант называется ”Черный Орлов”. Изначально он был погребен в одной из индийских гробниц, но расхитители смогли похитить его. В итоге, как гласит легенда, они навлекли проклятие на себя и на всех, в чьи руки попадет камень.

Тот самый «Черный Орлов»..

К жертвам камня приписывают графиню Надежду Орлову и княгиню Голицыну. Также к жертвам принято приписывать Джея Пэриса, который хотел продать камень в Нью-Йорке, но вместо этого почему-то спрыгнул с крыши.

Есть и другие знаменитые бриллианты, которые принесли немало проблем своим владельцам. А все из-за того, что за ними стоят очень большие деньги, символ власти и просто чарующий блеск, который ”сносит крышу”. Не надо придавать им мистический смысл, достаточно просто понимать человеческую алчность и желание легкой наживы, возможно, даже ценой чужой жизни.