Как наши деды застолье заканчивали

Особенности славянского гостеприимства: от традиций застолья до заключительного тоста «на посошок»

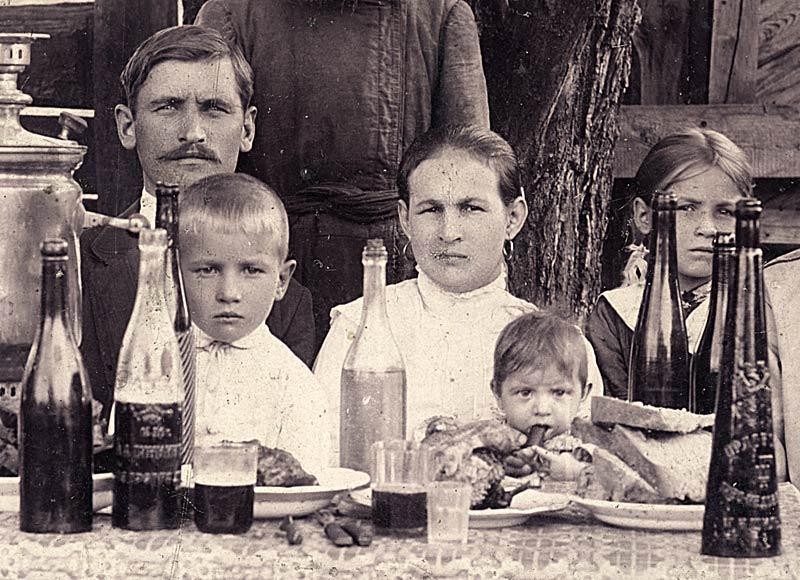

Традиции застолья

В процессе трапезы неприятности сулила разбитая гостем посуда. Потому что наши предки считали, посуда – это символ достатка и благополучия, которые давал бог Солнца (именно с тех времен родился обычай делать ее круглой).

Разбитая посуда показывала неуважительное отношение человека к высшим силам, за что они его строго наказывали. Впрочем, это не касается свадебной традиции разбивать бокалы «на счастье» — это делается намеренно, в это действие вкладывается определенный смысл (защита молодоженов от зла), поэтому оно не сулит беды.

Если гость разбил посуду, хозяевам нужно улыбнуться и сказать: «На счастье!». Затем аккуратно собираются и отправляются в укромное место осколки. Дождавшись, пока дом покинет последний гость, хозяевам следует собрать осколки в ткань и унести прочь из дома. Выбрасывая разбившуюся посуду, следует мысленно проговорить: «Забери это и дай мне лучше».

Следите за тем, чтобы во время праздника спиртное разливалось одним человеком, так как смена рук ведет к быстрому опьянению и даже ухудшению самочувствия. Корни этой приметы следует искать в глубокой древности, в тех временах, когда разливать напитки на пиру позволялось только одному человеку – старшему и главному мужчине семьи.

Это была очень почетная и ответственная обязанность. Хозяин должен был сначала налить напиток в свой стакан и только затем наполнить стаканы гостей – этим он показывал, что пьёт с ними из одной бутылки, и напиток не отравлен.

Впрочем, у этой традиции есть и другое объяснение: в прежние времена верили, что звон ударяющихся бокалов отгоняет злых духов. Нельзя также наливать выпивку «на весу» или «через руку» – считается, что это сулит хозяину неудачу и потерю денег.

Приметы также запрещают держать на столе открытые и пустые бутылки с алкогольными напитками. Открытые бутылки следует обязательно прикрывать крышками или пробками, пустые – убирать под стол. В противном случае молодым девушкам, которые сидят за столом, это может грозить несчастьем в личной жизни (они так и останутся «порожними»).

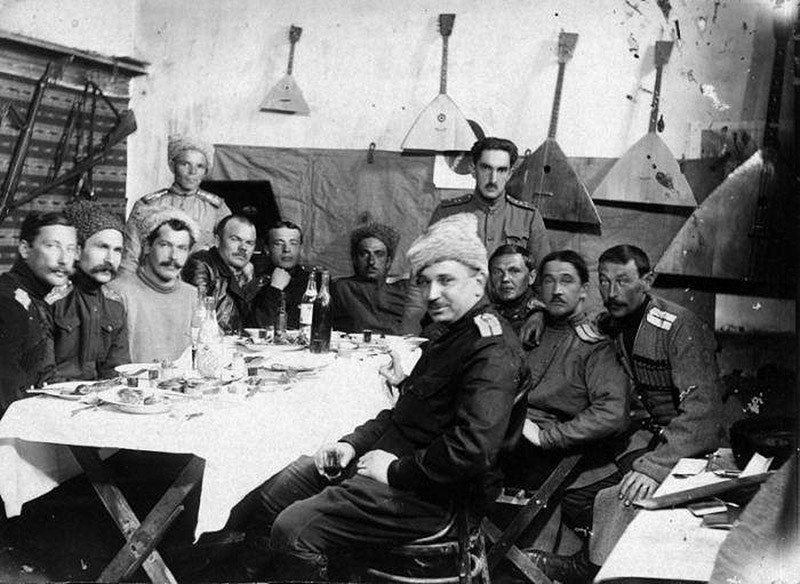

Это также сулит финансовые потери хозяевам дома, а иногда даже трактуется как знак, что в доме скоро появится покойник. Откуда взялось это поверье, сказать трудно. Есть мнение, что эта примета пошла от вернувшихся из французского посольства казаков. Местные официанты выставляли счёт исходя из того, сколько пустых бутылок стояло на столе.

Казаки быстро сообразили, что пустые бутылки можно прятать под стол – тогда и платить за выпивку не придется. Насколько это правдиво, сказать трудно, но ясно одно: пустым и незакрытым бутылкам не место на столе – хотя бы потому, что их могут случайно опрокинуть, разлив содержимое или вовсе разбив. А осколками кто-нибудь может и пораниться.

Как правильно произносить тосты

Во время застолья появляется так много поводов в очередной раз поднять бокалы: и за любовь нужно выпить, и за дружбу, и за деньги, и за тех, кто с нами, и за тех, кого с нами нет, и за погоду, и даже «за робототехнику». А между тем существует вполне определенная традиция очередности тостов, а некоторые из них, оказывается, вообще нельзя произносить на торжестве.

Первый тост традиционно произносится за виновника торжества. Если гости собрались на общий праздник (например, Новый год) или без особого повода, то первый тост пьют за встречу, хозяева благодарят собравшихся людей за то, что они пришли. Этим они показывают гостям, что очень рады с ними встретиться и впредь хотели бы делать это чаще. В идеале такой тост сопровождается пожеланиями, адресованными всем, а не кому-то одному.

Если повод собраться – свадьба, то второй тост должен быть за родителей виновников торжества. Впрочем, за родителей можно выпить в любом случае: родители – самые важные люди в жизни каждого из нас, и почести в их адрес никогда не бывают лишними.

Что касается третьего тоста, если собрались военные, спасатели, то тост следует посвятить погибшим товарищам. В этом случае пьют не чокаясь. Если собравшиеся не коллеги и не имеют отношения к опасным профессиям, то третий тост можно произнести за любовь.

В четвертый раз можно выпить за отсутствующих, но ныне здравствующих. Это старинная традиция, призванная показать, что и те, кто отсутствует, дороги хозяевам. Это пожелание того, чтобы в следующий раз эти люди уже сидели за столом вместе с остальными. В этом случае нужно чокаться громко, чтобы звон бокалов дошёл до ушей отсутствующих, и они поспешили вернуться.

Пятый тост обычно произносят, как бы это ни было парадоксально, за здоровье. Считается, что пить за здоровье – исконно русская традиция, однако это не совсем так. Корни этого обычая следует искать еще в античном мире: тогда хозяин дома наливал вино сначала себе, затем – всем остальным, после чего со словами «за здоровье» первым осушал бокал, показывая гостям, что напиток не отравлен.

Слова «за здоровье» должны были подтвердить, что здоровью собравшихся ничто не угрожает. После пятого тоста обычно пьют за все подряд: к этому моменту тосты, как правило, уже никто и не считает.

За что нельзя поднимать тост

А вот поднимать бокал «за удачу» не следует. Считается, что фортуна – дама капризная и своенравная, она не любит, когда ею пытаются манипулировать. Над тем, кто произносит в ее честь благодарственную застольную речь, она может зло подшутить, отвернувшись от него и лишив его своей благосклонности.

Нельзя пить и за будущее. Это суеверие исходит из представления о том, что выражать вслух свои планы и желания небезопасно. Будущее для каждого человека – закрытая книга, и не стоит загадывать наперед. Впрочем, за абстрактное «светлое будущее» выпить вполне можно – просто не нужно конкретизировать.

Не следует упоминать в тостах негативные события, использовать жаргонные слова и нецензурные выражения, даже если собрались самые близкие люди.

Как провожать гостей

В прежние времена веселье обязательно оканчивалось заключительным тостом «на посошок». Он символизировал удачное завершение застолья. Затем эта традиция перекинулась и на застолья. После шумной попойки людей ждал долгий и трудный путь домой, который после обильных возлияний порой становился по-настоящему опасным.

Тостом «на посошок» хозяева желали всем гостям удачно добраться домой, заодно проверяя, кто в какой кондиции находится. Если гость спокойно выпивал последнюю чарочку – значит, он не так уж и пьян и сможет благополучно добраться до дома. Если же он проливал напиток или ронял стопку – становилось ясно, что он «в стельку». Таких гостей оставляли на ночлег.

Некоторых гостей оставляли на ночевку, предлагая перед отправкой ко сну попариться в баньке. Но оставшимся гостям ни в коем случае не позволяли помогать хозяйке по уборке дома после посиделок, особенно не разрешалось им мыть посуду.

Считалось, что позволять чужим людям мыть посуду значит позволить им вымыть из семьи счастье и благополучие.

При этом уборка после ухода гостей была обязательной. Каждый человек наделен своей особенной энергетикой и, приходя в чужой дом, он оставляет там часть этой энергетики. Она может быть благоприятной или опасной.

В любом случае дом после ухода гостей следует вымыть и вычистить. Только делать это следует не сразу после того, как гости вышли за порог: по старинной традиции, нужно немного (как минимум 10 минут) подождать, чтобы дух праздника успел покинуть жилище.

Заключение

Сегодня вы узнали какие традиции застолья были у наших предков, почему разливать спиртное нужно одному человеку, как правильно произносить тосты, чтобы не навредить себе и присутствующим, что такое тост, как провожать гостей, зачем после всего выпитого предлагали еще бокал на посошок.

Придерживаетесь ли вы этих традиций, напишите в комментариях.

Поделиться ссылкой:

Материалы по теме:

12 комментариев

Ниночка, спасибо! С удовольствием прочитала про наше славянское гостеприимство. Хорошие были правила, а сейчас все меняется, все уже по другому.

Верочка! Спасибо за отзыв о статье «Особенности славянского гостеприимства «. Согласна, к сожалению, все утрачивается потихоньку, а жаль.

Нина Михайловна, спасибо за интересную информацию, прочитал с удовольствием, теперь буду знать застольные моменты

Сергей, спасибо за отзыв. Рада, что информация была для Вас интересной. Приходите еще, всегда есть что-то новенькое!

Нина Михайловна, спасибо за очередную интересность. Традиции застолья, в основном, соблюдаются интуитивно. Видимо у русских это в крови. Но, отдельное спасибо, что предупредили о том, за что нельзя произносить тосты, дам почитать всем знакомым, а то у нас сплошь и рядом все любят желать друг другу удачи, конечно от чистого сердца, а оказывается не следует этого делать.

Галина спасибо за отзыв. Да мы все стали забывать, а эти традиции отрабатывались веками. Стоит их напомнить для нашего народа.

Нина Михайловна, с интересом и удовольствием прочитал об «Особенностях славянского гостеприимства»! Многое утрачено к сожалению…но и передаётся из поколения в поколение и традиции чтутся. Многое у нас дома соблюдается… Очень актуальная для нас русских информация, чтобы помнили о традициях своих предков и не забывали, спасибо!

Юрий спасибо за развернутый отзыв об особенностях славянского гостеприимства. Согласна, тема актуальна как никогда.

Нина Михайловна, спасибо за информацию об особенностях славянского гостеприимства! Всегда в семье чтили эти традиции и продолжаем соблюдать. Многое перенесла и в итальянскую семью и они с удовольствием придерживаются некоторых наших традиций. Пустую бутылку из под вина мой супруг без напоминаний ставит под стол?.

Татьяна, рада, что Вы перенесли традиции в свою международную семью. Спасибо Вам.

Нина Михайловна, спасибо за напоминание славянского гостеприимства и традиций…в нашем регионе третий тост часто звучит — за тех кто в море…

Александр спасибо за комментарий. Все правильно, у Вас регион морской и третий тост — за тех кто в море!

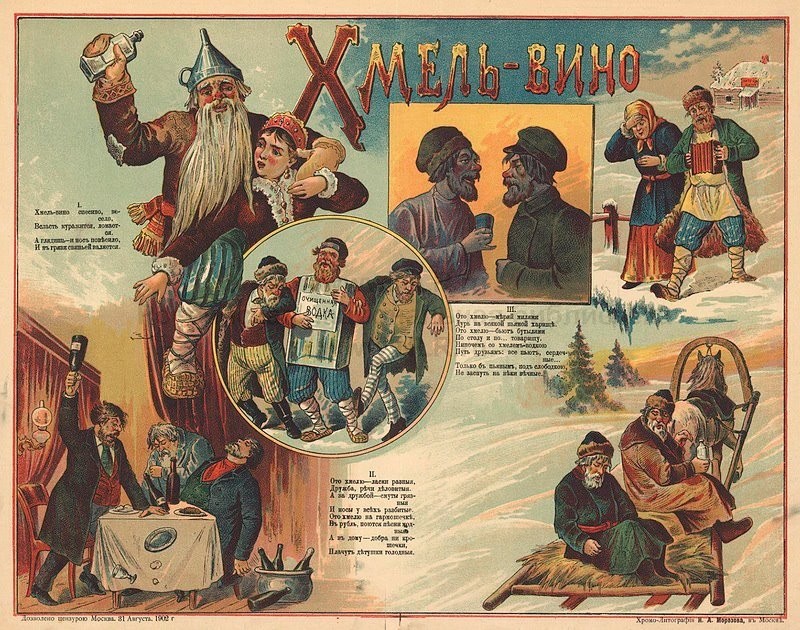

Традиции русского застолья: 10 стопок на посошок

Русское застолье отличалось не только хлебосольством, отменными закусками, но и обильным возлиянием. И, если по какой-то причине человек собирался покинуть гостеприимных хозяев, ему предлагались 10 стопок «отходных».

Традиционные 10 стопок «отходных» нужно было выпить в определенной последовательности. Из них пресловутый посошок был на 6 месте, когда участник застолья был уже на дворе. Немногим позволяло здоровье дойти до этого шага. А уж если гость смог удержаться в седле и выехать за ворота, то его и вовсе считали богатырем. Предлагаем вам познакомиться с перечнем прощальных стопок на дорожку.

В знак уважения к хозяевам полагалось опрокинуть застольную стопку. Еще со времен Киевской Руси поднимали чарку, чтобы «пити на ня» – пить за честь и здоровье. Манера употреблять горячительные напитки одним глотком тоже имеет древние корни. Во времена язычества выпивать чашу «одним духом» было сродни молитве божеству (духу) с просьбой о богатстве и благополучии. Впоследствии эта традиция переосмыслилась и стала выражать отношение гостя к хозяевам дома.

«Чтобы не оставить зла в стакане»; «Кто не выпил до дна – не пожелал добра»; «Не допиваешь – так недолюбливаешь», – гласят русские пословицы.

При покидании стола пили подъемную.

Когда гость собирался отходить от стола, ему наливали на ход ноги, желая не споткнуться и, не дай бог, упасть. Если он все еще держался и помнил, что ему пора, полагалась 4 стопка.

Запорожская стопка опрокидывалась, когда гость переступал порог.

Оказавшись на дворе, он выпивал придворную стопку. Учтите, что это только середина русской традиции прощания.

Следующая стадия – на посошок. Ее история также восходит к древности, когда странникам ставили рюмку на посох, предлагая осушить ее до дна на удачный путь. Если у гостя дрогнула рука и он уронил стопку, пролил содержимое или не донес до рта, то его оставляли на ночлег.

Прежде чем поставить ногу в стремя, полагалось выпить стременную. Ну а коль гость сумел сесть на лошадь, ему подносили 8‑ю стопку.

Седельная – за то, чтоб удержаться в седле. Но взяться за вожжи и не упасть с лошади – это еще не конец пути, а только начало. Чтобы спокойно уехать от хлебосольных хозяев, полагалось опрокинуть 9‑ю стопку.

Приворотную стопку гость выпивал перед выездом за пределы двора. А когда он преодолел ворота, полагалась последняя стопка.

Заворотная стопка опрокидывалась за здоровье самого гостя, за его силу и выносливость, за то, что, как его ни удерживали, он сумел отправиться в путь.

Как наши деды застолье заканчивали

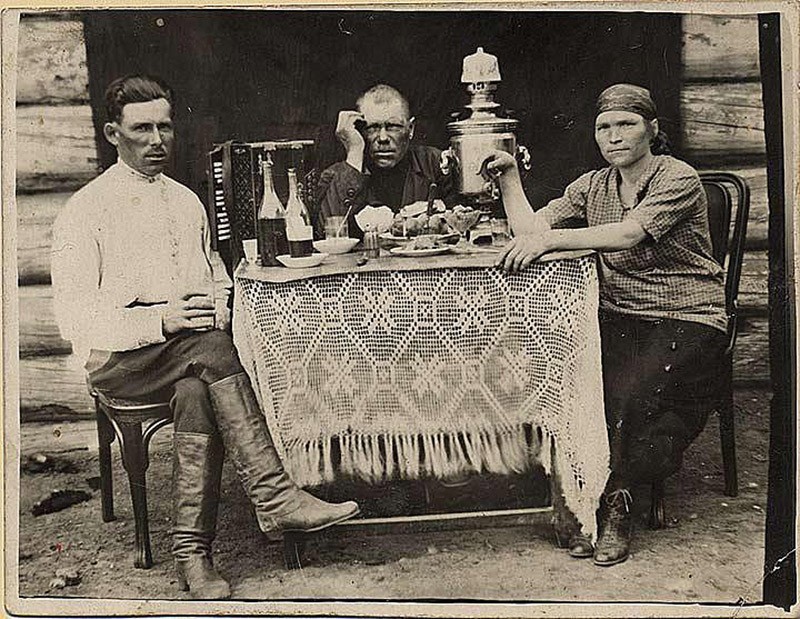

Традиции праздничного стола в России соблюдались строго, не в пример нашим сегодняшним праздничным застольям, которые стали безликими и однообразными. Сегодня трудно отличить меню свадебного обеда от юбилейного застолья, новогоднего стола от первомайского.

Прием пищи всегда был связан с традициями и носил торжественный характер. Особая роль за столом отводилась главе семьи или старшему: он садился на самое почетное место во главе стола в красном углу, раньше него никто не мог приступить к еде, он следил за соблюдением порядка и благочестия за столом. Строго соблюдался и порядок мест за столом, очередность подачи блюд и т. д. Трехразовый прием пищи отражал трудовой распорядок дня. Русскому человеку даже трудно себе представить другой режим питания.

У нас день начинается с завтрака. Само название его указывает на время — происходит оно от слова «заутро», т. е. рано утром. Время это определялось началом работ в соответствии с сельскохозяйственным календарем. Обычно завтракали в крестьянских семьях до восхода солнца.

Вторым приемом пищи является обед. Корень этого славянского слова «ед» указывает на то, что это основная еда. Время его определялось положением солнца на небосводе — полдень, иногда и теперь это время называют обеденным.

Происхождение слова «ужин» неясно, но большинство ученых считает, что произошло оно от корня «юг». Дело в том, что «ю» часто переходит в «у», а «г» в «ж», и от корня «юг» или «уж» произошло название еды после полдня («юга»).

В ряде славянских языков ужин называют «вечеря», т. е. вечерняя еда.

Распределение рациона по этим трем приемам пищи характеризует пословица: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу», т. е. завтрак и обед должны быть плотными, а ужин — легким. Эта традиция характерна для стран с холодным и умеренным климатом.

Прежде (в XVI в.) у русских традиционны были четыре трапезы: завтрак, обед, полдник и ужин.

В странах с жарким климатом основные приемы пищи обычно приходятся на раннее утро и вечерние прохладные часы. Такой распорядок целесообразен с физиологической точки зрения.

Пожалуй, ни одна сторона семейного быта не связана так с народными обрядами, как приготовление пищи и обычаи стола. В противоположность религиозным народные обряды соответствовали потребностям общества, в них находили отражение особенности его быта, на их основе сложилось и развивалось национальное самобытное искусство.

Особенно следует помнить, что народные обычаи были взяты на вооружение религией, которая была не в силах их побороть, и сущность многих из них была ею до неузнаваемости искажена.

Так, например, первоначально посты носили разумный характер. У народов, занимающихся земледелием и охотой, запрещалось есть мясо в период, когда забой и охота были нецелесообразны. Посты отражали природные циклы и регулировали потребление. Многие из этих обычаев физиологически целесообразны, но доведенные до крайности, посты превратились в изуверство. Конечно, монахи могли в посты есть уху из осетров и стерляди, а трудовой народ в такие дни голодал.

Народные обычаи появились раньше религиозных, а у славян большинство из них сложилось до появления христианства. Так, новогодние праздники «колядки» ничего общего с рождеством не имеют. Гоголевский пасечник Рудый Панько рассказывал: «Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про коляду».

Кстати, пришло это название к нам из Византии, хотя сам обычаи славянский. Греко-римский праздник Нового года назывался «календе» и сопровождался очень похожими обычаями. Календе как нельзя лучше подошел к трудовому календарю наших предков: все осенние работы закончены, урожай собран.

Характерной особенностью русского застолья всегда были традиционные блюда, соответствующие поводу, по которому собрались гости. Так, на свадьбах подавали курники, жениха кормили яичницей, на крестинах отца угощали пересоленной «бабиной кашей», чтобы он знал, каково жене было рожать, на поминках подавали блины, кутью и кисель.

Совершенно различны были угощения на весенних, осенних и зимних праздниках. Например, в весенние праздники подавали яйца, блюда из творога и т. д. В Новый год сладкую кашу из пшенички. Пирог был обязательной принадлежностью именинного стола, блины, пряники и разные печенья — масленицы и т. д.

Попробуем описать некоторые из этих блюд.

Каравай свадебный. Варят вязкую рисовую кашу на молоке, охлаждают ее, добавляют яичные желтки, растертые с сахаром, изюм, цукаты, ванилин и хорошо перемешивают. В отдельной посуде взбивают белки до тех пор, пока пена будет хорошо держаться на венчике или вилке.

Массу для каравая соединяют со взбитыми белками и укладывают в формы, смазанные маслом и обсыпанные сухарями. Поверхность каравая смазывают яйцом, смешанным со сметаной, и запекают в духовке. После того как каравай немного остынет, его вынимают из формы и укладывают на блюдо. Сверху каравая укладывают ягоды из варенья. На столе каравай разрезают, раскладывают на тарелки и поливают сладкой подливкой.

Рис 200, молоко 500, вода 100, яйца 2—3 шт., изюм, цукаты, сухари, масло, сметана, варенье.

Гусь, утка, жаренные с яблоками. Гуся или утку обрабатывают, ножки заправляют «в кармашек», солят внутри и снаружи, кладут спиной вниз на большую сковороду, противень или латку, нежирную птицу поливают жиром, а жирную — водой и ставят в духовку. Периодически птицу поливают жиром и соком. Готовую птицу кладут в латку, закрывают крышкой и хранят в горячем виде до подачи на стол. На сковороду с соком наливают мясного бульона, кипятят его и процеживают.

Из целых крупных неочищенных яблок вырезают сердцевину так, чтобы осталось донышко, в это отверстие наливают мясной сок, полученный при жарке птицы, и запекают на противнях, смазанных жиром.

Жареную птицу нарубают на куски, кладут на большое блюдо, а вокруг укладывают запеченные яблоки. Отдельно в миске подают моченую бруснику или брусничное не очень сладкое варенье.

В семье Л. Н. Толстого особой любовью пользовался «анковский» пирог, рецепт которого им сообщил врач С. А. Берс, узнавший его от профессора Анке. Пирог этот подавали на всех праздничных и званых обедах. Поэтому даже весь уклад жизни в Ясной Поляне называли «анковским пирогом». Вспомним, что таким же традиционным блюдом в семье Вульфов в Тригорском был яблочный пирог, а в семье А. Н. Толстого — печеный картофель, в семье И. Е. Репина — суп из дикорастущих трав и т. д. По воспоминаниям современников, сам А. Н. Толстой описывал приготовление печеной картошки так: «Ты ее сначала помой, потом мокрую посоли — и в духовку, шкурка сморщится, хрустит — хороша!»

Традиционные блюда создаются не только в определенных областях страны, но часто и в отдельных семьях, и ими гордятся добрые русские хозяйки до сих пор.

Много находим мы описаний таких семейных блюд в литературных произведениях, воспоминаниях современников и домашних рукописных кулинарных книгах. Такие книги велись раньше во многих семьях. В мемориальном музее «Дача А. С. Пушкина» (дом Китаевой в г. Пушкине) хранится поваренная книга Наталии Николаевны Пушкиной. Вела такую книгу и С. А. Толстая, некоторые рецепты из которой опубликовал В. Котенков в журнале «Общественное питание».

Вот несколько из них (немного изменены).

Торт из черного хлеба. Ржаные сухари потолочь и просеять. Желтки 10 яиц растереть с чашкой сахара, смешать с чашкой молотых сухарей, перемешать, добавить взбитые белки, очищенный миндаль. Тесто положить в форму, смазанную маслом, обсыпанную сухарями, и выпечь.

Морковная и репная каша. Морковь или репу сварить в бульоне, протереть, добавить бульон, сливки, масло, пряности и прогреть.

Были свои традиции, свои, как мы теперь сказали бы, «фирменные блюда» и в ресторанах. Так, тестовские рестораны славились гурьевской кашей, расстегаями, поросенком и ботвиньей, трактиры Егорова — блинами и рыбными блюдами, Арсентьева — ветчиной с красным хлебным квасом, «Яр» — холодной телятиной, «Петергоф» — шашлыками и т. д.

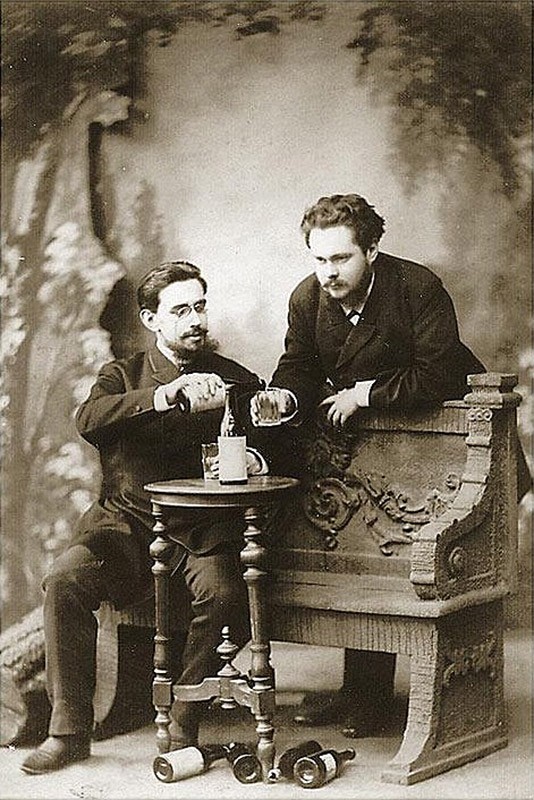

Эту хорошую традицию поддерживают наши современные рестораны. Однако рестораны и трактиры были в России не только заведениями, в которых можно было поесть. Они были своеобразными клубами, местом встречи друзей. Так было при Петре I, когда в аустериях сам государь вел оживленные беседы с иностранными моряками и купцами.

Так было и при А. С. Пушкине:

«К Talon помчался: он уверен, Что там уж ждет его Каверин.»

Так было и позднее. Н. А. Некрасов встречался с друзьями в Петербурге в трактире на Разъезжей улице, А. Грин, Д. Н. Мамин-Сибиряк облюбовали «Копернаум». В рассказе о напитках уже говорилось о литературных кафе первых послереволюционных лет.

Совершенно особую роль сыграл ресторан И. С. Соколова «Вена». Его уютные залы видели в своих стенах В. Маяковского и А. Блока, А. Н. Толстого, Ф. Шаляпина, И. Северянина, А. Куприна и Л. Собинова, организатора оркестра русских народных инструментов В. Андреева и многих других известных литераторов и художников.

Точно так же в московском трактире Колгушкина собирались издатели дешевых книжек, у Щербакова – артисты, писатели, драматурги, и среди них А. Н. Островский, в «Эрмитаже» — именитое купечество, сотрудники «Русской мысли» (Н. К. Михайловский, Глеб Успенский и др.), артисты.

Многие рестораны были и своеобразными центрами музыкальной культуры. Достаточно напомнить концерты оркестра В. Андреева в ресторане «Вена» в Петербурге, музыкальные вечера в «Славянском базаре» и «Соколовский хор у Яра» в Москве.

Надо добрым словом вспомнить русских поваров, работавших в полутемных подвалах трактиров и ресторанов, безвестных тружеников, создавших славу нашей кухне, оставивших в наследство нам свое кулинарное искусство. Без них, без их таланта не было бы нашей современной кулинарии, не было бы тех блюд, которые являются гордостью русской кухни.

Николай Ковалёв, из книги «Рассказы о русской кухне»

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: