Как нашли слово о полку игореве

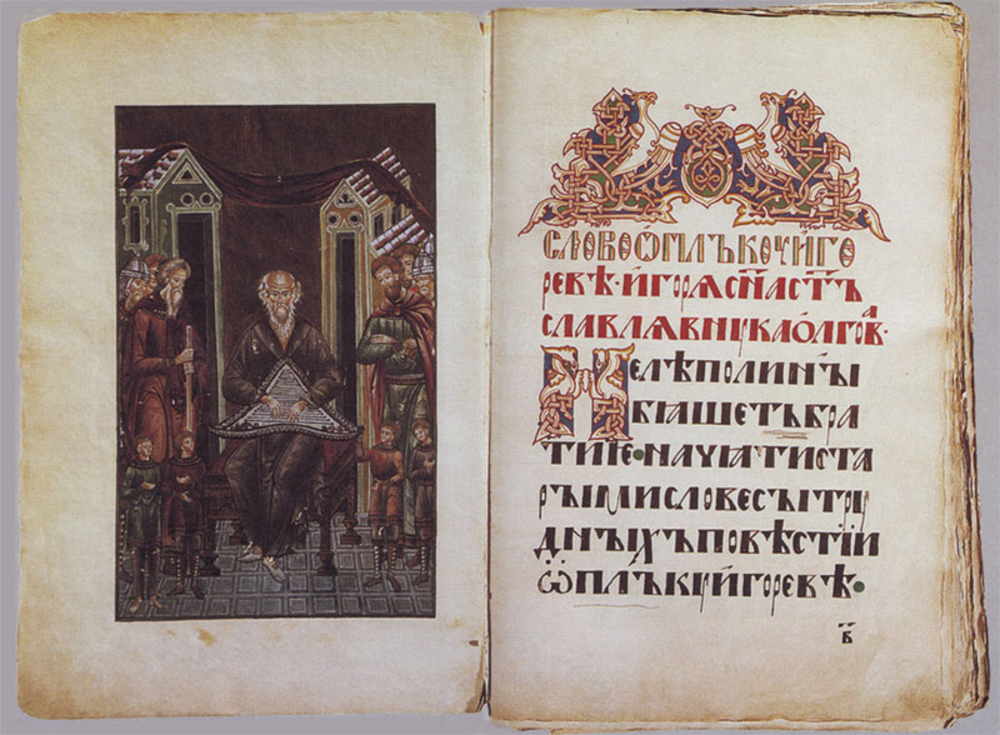

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

« Слово о полку Игореве» — бессмертное произведение древнерусской литературы, великая трагическая поэма о судьбах Русской земли, создание которой многие ученые предположительно относят к 1185 г.

Открытие « Слова о полку Игореве»

Список « Слова» был обнаружен среди рукописей Спасского монастыря в Ярославле, что не выглядит случайностью. В Ярославском крае создавалась богатейшая книжная культура, здесь поддерживались традиции книгописания. Новые разыскания позволяют сделать выводы о существовании местной ярославской книгописной школы ХIII — XVI вв., о тесном взаимодействии рукописной и литературной традиции, особого феномена ярославской книжности, расцвет которой приходится на XVII — первую пол. XVIII в.

К 3-й четверти XVIII в. среди образованных слоев общества усилился интерес к изучению исторического прошлого России. Честь открытия « Слова о полку Игореве» принадлежит любителю и собирателю русских древностей, графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину, связанному родовыми корнями с Ярославским краем. А. И. Мусин-Пушкин являлся обер-прокурором Синода, членом Российской Академии, археологом и собирателем древностей, имевшим поместья в Ярославской губернии. В конце 1780-х — нач. 1790-х гг. он приобрел, возможно, у б. архимандрита Иоиля Быковского, настоятеля упраздненного по указу Екатерины II Спасского монастыря, рукописный сборник. Сборник состоял из древнерусских произведений светского содержания. Подлинный текст был списком « Слова о полку Игореве, Игоря сына Святославля, внука Олгова», судя по некоторым данным, переписанным в XVI в. на северо-западе Руси, вероятно, в Пскове или Новгороде. Таким орвзом, «Слова о полку Игореве» сохранилось в одном списке.

1-е упоминание о находке сделал в 1792 г. в статье « Нечто о врожденном свойстве дум российских» в журнале « Зритель» ( февраль 1792 г.). Еще при жизни Екатерины II, до конца 1796 г., А. И. Мусин-Пушкин сделал для императрицы копию с древнерусского текста « Слова» и сопроводил текст переводом на русский язык. Это был 1-й перевод « Слова о полку Игореве». Находка стала известна широкому кругу лиц. Екатерининский список, кроме переписанного текста « Слова», заключал в себе перевод, примечания и короткую справку. В XVIII в. были сделаны также несколько других переводов. До нашего времени дошли три списка с переводами « Слова о полку Игореве» XVIII в., в основе которых лежал перевод Мусина-Пушкина.

В нач. 1797 г. во 2-м издании своей поэмы « Владимир», в примечании к 16-й песне поэмы, упомянул « Слово о полку Игореве» и посвятил Бояну ( в его транскрипции — Баяну) из «Слова» лирическое отступление, тем самым известив читателей о редчайшей находке. Это 1-я поэтическая реминисценция из «Слова» в русской литературе. «О древних лет певец, полночный Оссиян! / В развалинах веков погребшийся Баян! / Тебя нам возвестил незнаемый Писатель, / Когда он был твоих напевов подражатель. / Так Игорева песнь изображает нам, / Что душу подавал Гомер твоим стихам; / В них слышны, кажется мне, напевы соловьины, / Отважный львиный ход, парения орлины». Херасков сравнивал « Слово о полку Игореве» с песнями легендарного шотландского барда Оссиана, с поэмами Гомера. В октябрьском выпуске французского журнала « Sресtаtеuг du Nord» за 1797 г., который издавали французские эмигранты в Гамбурге, опубликовал сообщение о находке « Песни воинов Игоревых», которую можно сравнить с лучшими Оссиановыми поэмами».

Полемика вокруг « Слова о полку Игореве»

В 1-м издании было допущено немало ошибок, поэтому обретение рукописи, сама находка « Слова» и его дальнейшее движение к публике вызвали множество скептических вопросов. В 1813 г. археограф в письме задал А. И. Мусину-Пушкину ряд вопросов. Мусина-Пушкина на это обращение — важный документ по истории открытия и издания « Слова». Он не полон и не ясен. В 1824 г. Калайдович так излагал содержание переписки:

Раздавались голоса скептиков. и О. Сенковский заявляли, что в нашей древней литературе нет ни одного произведения, которое по художественному уровню приближалось бы к «Слову о полку Игореве». Язык « Слова» не находит, заявляли они, себе соответствий в языке других памятников письменности. Когда выяснилось, что песни легендарного воина и певца кельтов Оссиана сочинены Дж. Макферсоном в сер. XVIII в., тень этой литературной мистификации легла на «Слово». Оно, по мнению скептиков, было создано в конце XVIII в. Мусиным-Пушкиным или даже Карамзиным.

В 1813 г. была найдена приписка на Псковском апостоле 1307 г., которая являла следы влияния « Слова о полку Игореве». В приписке говорилось о распрях московского князя Юрия Даниловича и Михаила Тверского в начале XIV в.: «При сих князях сеяшется и ростяше усобицами, гывяше жизнь наша, в князех которы, и веци скоротишася человеком» ( ср. в «Слове»: «Тогда при Олзе Гориславличи сеяшотся и ростяшеть усобицами…»). В 1830-е гг. М. Максимович установил связь « Слова» с народной украинской поэзией. Наконец, в 1852 г. была найдена « Задонщина», в тексте которой обнаруживаются прямые заимствования из «Слова о полку Игореве». Эти факты свидетельствовали о подлинности « Слова».

Содержание « Слова о полку Игореве»

« Слово о полку Игореве» не было понято ни его первыми издателями, ни их современниками даже в самом общем содержании. Литературная среда конца XVIII — нач. XIX в. стремилась обнаружить в «Слове» по преимуществу соответствия своим предромантическим вкусам. В «Слове» слышали только эпическую тональность, искали оссианизм, сведения о древних народных « бардах», «Словом» гордились как произведением, свидетельствующим о существовании древней поэтической культуры на Руси. Восторженное отношение вызывало упоминание в «Слове о полку Игореве» Бояна, в котором современники видели прежде всего певца типа шотландских бардов; увлекались языческой стороной древнего памятника, картиной древнерусского Олимпа с языческими божествами. Постепенно « Слово» оказалось окружено широкой исторической перспективой. Получили верное истолкование его политические идеи, его смысл. Объяснились многие явления языка, казавшиеся непонятными в конце XVIII — нач. XIX в. В конце XIX — нач. XX в. исследователи уясняли « темные места» памятника, его ритмический строй, композиционные особенности, устанавливали связи с западноевропейским средневековым эпосом.

В советскую эпоху « Слово» рассматривается как произведение героического характера, как монументально-исторический памятник, воспевающий доблестные подвиги князя Игоря, его патриотизм ( «на землю половецкую, за землю Русскую!») Но «Слово» — не гимн победе, а рассказ о поражении; не героическая эпопея, а песнь о крахе. Героическое — в далеком прошлом; в настоящем — тьма, печаль, туга, боль. Автор « Слова» резко отделяет себя от Бояна. Нельзя « старыми словесами» рассказывать о горечи поражения. Боян был соловьем именно старого времени, его гусли « сами князьям славу рокотали». Автор « Слова» зачинает иную песнь — не во славу князьям, а в проникновение горшего опыта, овеянного слезами и плачами.

Автор « Слова о полку Игореве» не моралист. И «Слово» — не поучение. Святослав, узнав о своевольном походе, поражении и пленении Игоря, восклицает: «Что же вы сотворили с моей серебряной сединой?!» Игорь возвращается из плена. И река Донец укоряет его: «Разве не мало тебе славы?» «Девицы поют на Дунае, звенит слава в Киеве». Сколько скрытой горечи в этих последних строчках! «А Игорева храброго полку уже не воскресить». «Князьям слава, а дружине — аминь», — одна из последних версий перевода финала…

По-разному оценивается место христианских и языческих элементов в «Слове о полку Игореве». Указывается, в частности, что это религиозная поэма покаяния. Автор « Слова» говорит, что история не односмысленна, неоднозначна. «Слово» ведет читателя к мысли о трагических законах истории и о путях личности к отрезвлению и самоочищению.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите текст и кликните по значку, чтобы сообщить редактору.

История открытия и изучения «Слова о полку Игореве»

Автор: Guru · 22.09.2017

Древняя Русь — эпоха неоднозначная и загадочная, о чем говорят противоречия учёных, изучающих это время «варварства» и «неграмотности». Например, до сих пор не найден ответ на вопрос, что написал «Слово о полку Игореве»? Это древнейшая историко-героическая поэма, повествующая о походе князя Игоря против половецких войск в 1185 году. Однако сочинитель произведения владел феноменальными художественными приемами, не свойственными его эпохе. В это и состоит главный вопрос: кто и когда написал «Слово», если подлинник сгорел в пожаре 1812 года, оставив после себя только копии и навек погребенные тайны? Мы надеемся, что небольшая историческая справка об этой легендарной книге поможет вам найти для себя ответ.

История обнаружения

А.И. Мусин-Пушкин — русский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей, именно с него и начинается «настоящая история» «Слова о полку Игореве». Мусин-Пушкин владел богатейшими антиквариатами Российской Империи, вследствие чего императрица Екатерина II назначила его на пост одного из самых влиятельных «участников» Синода (религиозного управления). Стоит сказать, что должность обер-прокурора в Святейшем Синоде позволяла ему, не ограничивая себя ни в чем, исследовать (ну и изымать, как показала практика) любую древнюю рукопись. Среди полученных на проверку подлинности документов было и «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Эта находка поразила чиновника. Он сразу же взял ее из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря зимой 1791—1792 года. Сообщение об этом событии сразу же попало в иностранные журналы. В 1800 году произведение было опубликовано в посредничестве графа. Он назвался подлинным владельцем рукописи и издал ее, посвятив отдельный экземпляр императрице.

Однако в пожаре 1812 года подлинник сгорел, оставив теорию возникновения «Слова о полку Игореве» под сомнением. История происхождения древнего памятника культуры до сих пор вызывает споры.

Почему возник вопрос о подлинности поэмы?

Известно, что найденная поэма по историческому контексту схоже с «Задонщиной» — книге XIV-XVвв, повествующей о походе князя Дмитрия Донского против монголо-татарских войск. Казалось бы, что заявление одного из литературных критиков о том, что «Задонщина» была написана ранее, чем «Слово» — полнейший абсурд. Но, внимательно просмотрев стилистику языка, а так же художественное наполнение, читатель понимает, что автор «Слова» явно обладал большим запасом специальных приемов описания окружающей действительности — не это ли странно, если брать во внимание временной отрезок между созданием одного и другого произведения? Именно поэтому история появления «Слова о полку Игореве» вызывает столько вопросов. Слишком уж хорошо она написана, даже лучше того, что было сочинено позже на несколько столетий.

Находка древней рукописи Мусиным-Пушкиным – как минимум, загадочна. Он всячески пытался доказать то, что купил сборник у бывшего архимандрита ярославского Спасо-Преображенского монастыря Иоиля (Быковского). Непонятно, однако, откуда у Иоиля появился «Хронограф», в котором содержалось «Слово». Украл? Подтверждением сомнительного, с нравственной точки зрения, поведения обер-прокурора Синода являются показания Карамзина, который сначала говорил о том, что Мусин-Пушкин то купил, то нашел первоисточники в монастыре. В 1900-х годах российская исследовательская группа доказала, что чиновник, пользуясь положением, присвоил очередную антикварную вещицу. Кроме него, ее толком никто не видел. И завершает ряд вереницу странностей его оплошность: он не взял ценнейшую историческую находку во время эвакуации из Москвы, подготовленной заблаговременно. Он оставил ее там, зная, что враги не пощадят памятников. Так и произошло. Легкомыслие его явно не сходится с тем положением, которое он занимал. Коллекционер антиквариата никогда бы не забыл ценность такого масштаба.

Версии происхождения

Тайна исчезновения

В 1812 году в ходе пожара, бушевавшего в Москве, пламя навсегда поглотило не только оригинал «Слова», но и другие собрания сочинений Мусина-Пушкина. Этот факт навсегда поставил под вопрос подлинность рукописи. Дело в том, что историки Карамзин, Татищев, Малиновский изучали лишь копию, сделанную обер-прокурором. Более ценна для исследователей как раз копия, сделанная для императрицы в 1795 году. Она написана хотя бы с оригинала, а не с того, что сумел сохранить Мусин-Пушкин.

Однако если исходить из того, что нахождение «Слова о полку Игореве» — миф, то исчезновение тоже вызывает сомнение. Скорее всего, пожар просто был выгодным предлогом избавиться от вопросов по поводу рукописи. Все-таки подделку могли раскусить, а ведь о ней уже заявили на весь мир. Императрица явно не оценила бы шутки.

Мнения критиков

А.С. Пушкин писал о том, что многие писатели 18-го столетия не владеют такими красочными приемами, как автор «Слова». В.Г. Белинский назвал «Слово» «прекрасным благоуханным цветком, достойным внимания, памяти, уважения», а Д.С. Лихачев в своей книге «Особенности русской средневековой литературы» писал о том, что древнерусское произведение символизирует всю русскую культуру. Все эти рецензенты были ярыми защитниками подлинности поэмы. И в Российской Империи, и в Советском союзе было принято считать, что произведение настоящее. Оппозиционных мнений придерживались те критики, которые смогли высказаться в переходный период между монархией и диктатурой пролетариата: М. И. Успенский, Андре Мазон (в первой половине 20 века). В 18-19 веках тоже были люди, сомневающиеся в древнем происхождении находки. Например, митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), О. М. Бодянский, М. Т. Каченовский, С. П. Румянцев, К. С. Аксаков, О. И. Сенковский. Цитаты критиков «Слова о полку Игореве» вы можете найти в другой нашей статье.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать такой вывод: мистическая история «Слова о полку Игореве» не может быть воспроизведена детально и правдиво, так как прошло уже слишком много лет с того момента, как оно было создано. За это время нагромождение теорий, фактов и мнений только растет, а истина находится под ним. И все же, чем бы ни было «Слово», оно остается литературным памятником русской культуры, ведь написал то его точно наш соотечественник, и не важно, когда.

История открытия и изучения «Слова о полку Игореве»

Содержание

Введение

Древняя Русь — эпоха неоднозначная и загадочная, о чем говорят противоречия учёных, изучающих это время «варварства» и «неграмотности». Например, до сих пор не найден ответ на вопрос, кто же написал «Слово о полку Игореве»? Это древнейшая историко-героическая поэма, повествующая о походе князя Игоря против половецких войск в 1185 году. Однако сочинитель произведения владел феноменальными художественными приемами, не свойственными его эпохе. В этом и состоит главный вопрос: кто и когда написал «Слово», если подлинник сгорел в пожаре 1812 года, оставив после себя только копии и навек погребенные тайны? Мы надеемся, что небольшая историческая справка об этой легендарной книге поможет вам найти для себя ответ.

История обнаружения

А.И. Мусин-Пушкин — русский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей, именно с него и начинается «настоящая история» «Слова о полку Игореве». Мусин-Пушкин владел богатейшими антиквариатами Российской Империи, вследствие чего императрица Екатерина II назначила его на пост одного из самых влиятельных «участников» Синода (религиозного управления). Стоит сказать, что должность обер-прокурора в Святейшем Синоде позволяла ему, не ограничивая себя ни в чем, исследовать (ну и изымать, как показала практика) любую древнюю рукопись. Среди полученных на проверку подлинности документов было и «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Эта находка поразила чиновника. Он сразу же взял ее из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря зимой 1791—1792 года. Сообщение об этом событии сразу же попало в иностранные журналы. В 1800 году произведение было опубликовано в посредничестве графа. Он назвался подлинным владельцем рукописи и издал ее, посвятив отдельный экземпляр императрице.

Однако в пожаре 1812 года подлинник сгорел, оставив теорию возникновения «Слова о полку Игореве» под сомнением. История происхождения древнего памятника культуры до сих пор вызывает споры.

Почему возник вопрос о подлинности поэмы?

Известно, что найденная поэма по историческому контексту схоже с «Задонщиной» — книге XIV-XVвв, повествующей о походе князя Дмитрия Донского против монголо-татарских войск. Казалось бы, что заявление одного из литературных критиков о том, что «Задонщина» была написана ранее, чем «Слово» — полнейший абсурд. Но, внимательно просмотрев стилистику языка, а так же художественное наполнение, читатель понимает, что автор «Слова» явно обладал большим запасом специальных приемов описания окружающей действительности — не это ли странно, если брать во внимание временной отрезок между созданием одного и другого произведения? Именно поэтому история появления «Слова о полку Игореве» вызывает столько вопросов. Слишком уж хорошо она написана, даже лучше того, что было сочинено позже на несколько столетий.

Находка древней рукописи Мусиным-Пушкиным – как минимум, загадочна. Он всячески пытался доказать то, что купил сборник у бывшего архимандрита ярославского Спасо-Преображенского монастыря Иоиля (Быковского). Непонятно, однако, откуда у Иоиля появился «Хронограф», в котором содержалось «Слово». Украл? Подтверждением сомнительного, с нравственной точки зрения, поведения обер-прокурора Синода являются показания Карамзина, который сначала говорил о том, что Мусин-Пушкин то купил, то нашел первоисточники в монастыре. В 1900-х годах российская исследовательская группа доказала, что чиновник, пользуясь положением, присвоил очередную антикварную вещицу. Кроме него, ее толком никто не видел. И завершает ряд вереницу странностей его оплошность: он не взял ценнейшую историческую находку во время эвакуации из Москвы, подготовленной заблаговременно. Он оставил ее там, зная, что враги не пощадят памятников. Так и произошло. Легкомыслие его явно не сходится с тем положением, которое он занимал. Коллекционер антиквариата никогда бы не забыл ценность такого масштаба.

Версии происхождения

Мусин-Пушкин сам написал поэму, чтобы возвысить отечественную литературу, которая на тот момент находилась в плачевном состоянии. Практически все написанное на тот период – переводы и подражания западным источникам. Этим объясняется пособничество историков Карамзина и Татищева, которые упорно «продвигали» находку в научных трудах. Также становится понятно, как история появления «Слова о полку Игореве» сразу же оказалась в зарубежной печати. Скрытые политические мотивы чиновника раскрывает мнение французского исследователя Мазона: он считал целью «Слова» обоснование законности территориальных притязаний Екатерины II на юге и западе России. Если там зародилась русская культура, то эти земли должны войти в состав империи.

Другая версия гласит о том, что монах Иоиль — фальсификатор, который написал «Слово», исходя из патриотического побуждения представить Россию в наиболее выгодном свете, взяв какие-то отрывки из «Задонщины» и других древних произведений.

Существует и такая история возникновения «Слова о полку Игореве»: его действительно написал безымянный монах в период смутного времени, когда к власти приходили многочисленные Лже Дмитрии во главе с поляками. По особенностям стилистики установлено, что рукопись «Слова» относилась к XVI веку (но никак не к 1185 году!), так как орфография отражает второе южнославянское влияние, и написана она была скорописью без разделения слов и т.д. Он не подписался и никак не обозначил свое авторство в силу менталитета средневековья. Тогда творец считался лишь медиумом Бога, его орудием и кистью. Он не имел индивидуальности и авторского права, поэтому считал грехом марать послание Божие своим ничтожным именем. Ему суждено кануть в лету, а Божий дар останется навсегда. Так поэма и лежала в монастыре, пока в 18 веке не произошло присвоения рукописи Мусиным-Пушкиным. Не желая вдаваться в подробности приобретения и руководствуясь чувством ответственности перед таким значимым явлением в русской литературе, он предпочел сохранить оригинал в своей «закрытой» коллекции.

Также есть версия, что найденная рукопись была лишь искаженной поздней копией оригинала, относящегося к 1185 году. То есть автор описывал события недавнего времени и подвергал их анализу, делая завуалированное поучение князьям, погрязшим в междоусобицах.

Тайна исчезновения

В 1812 году в ходе пожара, бушевавшего в Москве, пламя навсегда поглотило не только оригинал «Слова», но и другие собрания сочинений Мусина-Пушкина. Этот факт навсегда поставил под вопрос подлинность рукописи. Дело в том, что историки Карамзин, Татищев, Малиновский изучали лишь копию, сделанную обер-прокурором. Более ценна для исследователей как раз копия, сделанная для императрицы в 1795 году. Она написана хотя бы с оригинала, а не с того, что сумел сохранить Мусин-Пушкин.

Однако если исходить из того, что нахождение «Слова о полку Игореве» — миф, то исчезновение тоже вызывает сомнение. Скорее всего, пожар просто был выгодным предлогом избавиться от вопросов по поводу рукописи. Все-таки подделку могли раскусить, а ведь о ней уже заявили на весь мир. Императрица явно не оценила бы шутки.

Мнения критиков

А.С. Пушкин писал о том, что многие писатели 18-го столетия не владеют такими красочными приемами, как автор «Слова». В.Г. Белинский назвал «Слово» «прекрасным благоуханным цветком, достойным внимания, памяти, уважения», а Д.С. Лихачев в своей книге «Особенности русской средневековой литературы» писал о том, что древнерусское произведение символизирует всю русскую культуру. Все эти рецензенты были ярыми защитниками подлинности поэмы. И в Российской Империи, и в Советском союзе было принято считать, что произведение настоящее. Оппозиционных мнений придерживались те критики, которые смогли высказаться в переходный период между монархией и диктатурой пролетариата: М. И. Успенский, Андре Мазон (в первой половине 20 века). В 18-19 веках тоже были люди, сомневающиеся в древнем происхождении находки. Например, митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), О. М. Бодянский, М. Т. Каченовский, С. П. Румянцев, К. С. Аксаков, О. И. Сенковский.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать такой вывод: мистическая история «Слова о полку Игореве» не может быть воспроизведена детально и правдиво, так как прошло уже слишком много лет с того момента, как оно было создано. За это время нагромождение теорий, фактов и мнений только растет, а истина находится под ним. И все же, чем бы ни было «Слово», оно остается литературным памятником русской культуры, ведь написал то его точно наш соотечественник, и не важно, когда.

Как нашли слово о полку игореве

220 лет назад, в 1800 году, в книжных лавках Москвы и Петербурга появилась книга, ставшая главной загадкой русской литературы. Тысячи исследователей долгие годы бьются над ней, на каждое слово текста написано по две научные работы только отечественных литературоведов, лингвистов, историков, военных, а теперь и компьютерщиков, но по-прежнему хранит свои тайны этот появившийся 835 лет назад (дата достаточно условна, считается, что «Слово» писалось вскоре после изображаемого в нем события- похода Игоря на половцев в 1185 г) и чудом сохранившийся памятник русской литературы ХІІ века: «Слово о полку Игореве», полное название «Слово о походе Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олегова».

У книг, как и у людей, свои судьбы. «Слову о полку Игореве» выпала судьба необычная и трагическая. Двухсотлетнее изучение «Слова…» не дало ответа даже на самые простые вопросы: когда оно было написано, где, кто автор? Язычником он был или христианином? Что в «Слове» правда, а что поэтический вымысел или даже ошибка автора? Полностью дошло «Слово» до нас, или это только обрывки большой поэмы? Почему больше ни одного списка «Слова» не обнаружено? Каким стилем написано это произведение? Стихи это или проза? Некоторые исследователи «Слова» из-за заметного отличия прозаических фрагментов от стихотворных считают, что они написаны разными людьми. Не гениальная ли имитация эта книга?

Все в «Слове» завораживает и интригует, всюду неясности и темные места, слова и фразы, до сих пор заставляющие ломать голову над их смыслом. Кто такая Дева-Обида, вступившая в неведомую Землю Трояню? Кто такие Карна и Жля, сеющие по Руси из огненного рога губительную смагу, и что же такое эта смага? Эти образы не похожи ни на какие другие. Историки, литературоведы, лингвисты, философы, фольклористы, культурологи и непрофессионалы, любители древней словесности, пытаются разгадать феномен «Слова о полку Игореве». Новые попытки ведут к новым вопросам, к новым проблемам, открытиям, версиям, гипотезам. Конца исследованиям нет, а загадки только множатся.

Виновником многих тайн «Слова» стал человек, которому мы обязаны открытием самого значительного произведения древнерусской литературы: граф Алексей Мусин-Пушкин, бывший адъютант фаворита Екатерины II Григория Орлова, обер-прокурор Святейшего синода и президент Академии художеств, действительный тайный советник и кавалер, коллекционер и собиратель, владелец богатейшего Собрания российских древностей.

В 90-х годах XVIII века, в результате запутанной, почти детективной истории, Алексей Мусин- Пушкин, по должности заведовавший разбором монастырских архивов, становится обладателем списка неизвестного ранее произведения, «Слова о полку Игореве». Объясняя, где и при каких обстоятельствах он взял рукопись, Мусин-Пушкин старательно напускал тумана, сбивал исследователей со следа, не рассказывал о месте приобретения рукописи даже ближайшим соратникам, скрывая, по-видимому, не вполне законные методы пополнения своего Собрания. Так, он утверждал, что купил сборник, в котором под одной обложкой находилось несколько написанных в разное время светских литературных произведений, у бывшего архимандрита ярославского Спасо-Преображенского монастыря Иоиля (Быковского). В 1992 году новые архивные изыскания показали, что «Хронограф», который Иоиль якобы продал графу, и сейчас хранится в Спасо-Преображенском монастыре, ставшем музеем, и это явно не тот сборник. Среди мест, где предположительно мог находится список, назывались Псков, Ростов Великий и еще ряд городов и монастырей. В 2014 году ведущий научный сотрудник Отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН Александр Бобров доказал, что сборник был найден в 1791 году в Кирилло-Белозерском монастыре в ходе розысков исторических рукописей, которые велись в соответствии с указом Екатерины II. Мусин-Пушкин скрывал это, потому что получил оригинал «Слова» незаконно, проще говоря, присвоил. Оправдать графа можно тем, что, присвоив рукопись, Мусин-Пушкин подарил читателям шедевр.

Найденный Мусиным-Пушкиным список относили к концу XIV- XV веку, а само произведение датировали XII веком. И это была сенсация, потому что раньше литературных памятников этого времени не находили. Первое издание «Слова» было подготовлено Мусиным-Пушкиным при участии профессиональных архивистов А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыш-Каменского, а также историка Н. М. Карамзина, главных знатоков русских древностей. Перевод на современный язык XVIII века шел очень трудно. Подлинник был написан хорошим почерком, но отсутствие правописания и строчных знаков, сплошная строка, которой был написан текст, без разделения на слова, среди которых было много неизвестных и вышедших из употребления, очень усложняли работу.

В результате, в этом издании было множество неточностей, были ошибки в географических названиях и именах князей. В состав первого издания «Слова» вошли подготовленный издателями параллельный перевод на современный русский язык, подстрочные комментарии, историческая справка и генеалогическая таблица. Оно вышло тиражом 1200 экземпляров под названием «Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». За 12 лет этот небольшой тираж не был продан и хранился вместе с оригиналом в Собрании российских древностей. С оригинала Мусин-Пушкин сделал две копии. Одну из них с переводом, примечаниями и краткой справкой, он преподнес императрице Екатерине II. Эта копия сохранилась, тогда как копия, хранившаяся у графа, почти весь первый тираж и оригинал, погибли во время пожара 1812 года. Из-за гибели оригинала, текст немногочисленных сохранившихся экземпляров первого издания, ставших библиографической редкостью, приравнен к оригиналу.

Обстоятельства гибели списка окружены такой же тайной, как и его находка. Почему, уезжая из Москвы в Ярославль собирать ополчение, граф не позаботился о сохранности своего Собрания и не вывез хотя бы самые ценные его экземпляры в безопасное место? Необъяснимый поступок. Его можно оправдать только одним: никому и в голову не могла прийти мысль о сдаче Москвы. Гибель единственного подлинного списка – потеря безвозвратная, необратимая и невосполнимая никакими копиями. Но погибло ли «Слово» в огне московского пожара? Свидетелей этому нет, значит нет и доказательств. А вдруг Мусин-Пушкин поручил какому-нибудь доверенному человеку свое сокровище, и оно было спасено? А вдруг, среди французских мародеров, грабивших дома москвичей был хоть один, кто заинтересовался старинными книгами или показал их кому-нибудь сведущему? И «Слово» вывезли с наполеоновским обозом. И где-то в прадедовской библиотеке старинного французского замка или на чердаке, среди старых бумаг ждет своего нового открытия самая гениальная книга русского средневековья.

На защиту памятника встал сам А.С. Пушкин, для которого история была не просто случайным увлечением. В последние месяцы жизни он работает над статьей «Песнь о полку Игореве», которая стала одним из первых научных анализов «Слова» и открыла еще одну грань пушкинского таланта: ученого-исследователя. Статья писалась одновременно с его работой по объяснительному переводу текста «Слова о полку Игореве» и должна была стать комментарием к нему. Судя по этой статье, в последний год жизни Пушкин задумывал научное издание «Слова». Он делал множество выписок, предлагал свое толкование «темных» мест «Слова». Вопроса о подлинности памятника для Пушкина не существовало. Для него она была так очевидна, что он не считал нужным ее доказывать. « Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которого невозможно подделаться». А поэтический дар Пушкина, его понимание психологии поэтического творчества вообще, и психологии поэта в частности, помогли ему исправить неточность, допускаемую всеми переводчиками «Слова». До Пушкина вопросительная интонация первой строки поэмы под сомнение не ставилась. Пушкин же увидел в ней не вопрос, а первое провозглашение права автора на внутреннюю свободу творчества, на собственную манеру повествования: « Не лѣполи ны бяшетъ, братiе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстiй о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича! начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышленiю Бояню». И с тех пор первая строка во всех изданиях «Слова» звучит в пушкинской интерпретации. Писатель-пушкинист И. А. Новиков заметил, что у Пушкина и автора «Слова» « была полная родственность самой поэтики двух гениальных русских художников слова, разделенных между собою целыми столетиями». К сожалению, статью Александр Сергеевич дописать не успел, как не успел сделать многое из задуманного. А мы лишились самого гениального перевода «Слова о полку Игореве» на современный язык – пушкинского.

В 1890 году французский славист Луи Леже высказал предположение, что «Слово» – подделка, списанная с памятника конца XIV века, «Задонщины», посвященной Куликовской битве. Показательно, что именно француз отстаивал мысль о фальсификации «Слова». Лучше считать, что сгорела подделка, чем признать, что именно твои соотечественники были теми варварами, что уничтожили уникальную рукопись, шедевр славянской литературы.

Книга А.А. Зимина все-таки вышла в 2006 году, что дало возможность снова начать публичную дискуссию о подлинности «Слова», тем более, что в 2001 году о поддельности «Слова» было заявлено в очередной раз профессором Гарвардского университета Эдвардом Кинаном, построившим свою научную карьеру на разоблачении «мифов русской средневековой истории», ученым с репутацией «ниспровергателя авторитетов», «грозы ложных стереотипов». Его поверхностную, но довольно остроумную книгу о чешском ученом XVIII века Й. Добровском, страдающем начальной формой шизофрении и написавшем «Слово о полку Игореве» в состоянии маниакально-депрессивного психоза во время своего пребывания в России, вряд ли можно считать серьезным научным трудом, скорее, фантазиями на исторические темы.

Никому из скептиков не удалось аргументированно доказать, что «Слово о полку Игореве» подделка. Все то, чему они не могли найти объяснения, все «темные места» и противоречия текста они списывали на «невежества фальсификаторов» вместо того, чтобы серьезно их проанализировать. Защитники подлинности «Слова» довольно легко опровергали неубедительные аргументы противников, но загадки и противоречия поэмы по-прежнему не разгаданы. Отвергая подлинность «Слова», скептики получают множество еще более трудных и неразрешимых вопросов. И самый главный из них, кем же был этот удивительный талантливый мистификатор в конце XVIII столетия? Почему скрывал свое имя, и почему ничего больше не вышло из-под его пера? Кроме поэтического таланта он должен был владеть древними почерками, обладать историческими, филологическими и естественнонаучными знаниями. И неужели такой уникальный человек остался бы неизвестным? Еще А.С. Пушкин считал, что никому из современников не по силам такая мистификация: « Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? но Державин не знал и русского языка, не только языка «Песни о полку Игореве». Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства».

Самым веским доказательством в этом споре стало мнение лингвистов, представителей самой точной из гуманитарных наук. Больше всех сомневались в подлинности «Слова» историки и литературоведы. Лингвисты, лучше других представляющие себе мощь языка, его законы, прекрасно знают, какое количество сложнейших правил надо учитывать, чтобы осуществить такую безупречную подделку. Простое и ясное доказательство в своей книге ««Слово о полку Игореве» Взгляд лингвиста» приводит академик А. А. Зализняк. Он наглядно продемонстрировал, с какими сложностями должен был бы столкнуться имитатор XVIII века, решивший подделать текст XII века, дошедший до современников в списке XV-XVI веков, и на конкретных примерах показал, что это было невозможно сделать одному человеку. Анализируя язык «Слова», Зализняк отмечает в нем характерные для русского языка в XII-XIII веках и бесследно исчезнувшие задолго до XVIII века особенности, которые обнаружены также в новгородских берестяных грамотах XII века. Мусину-Пушкину и его соратникам бересты не были известны: первую из них нашли лишь в 1951 году. Конечно, это еще не точка в споре, но убедительное доказательство в пользу подлинности литературного памятника.

Парадокс, но версия о поддельности «Слова» позволила сделать такое множество открытий и тем, кто пытался ее доказать, и тем, кто ее опровергал, какое вряд ли было бы возможно при единодушии в этом вопросе. Без нее мы бы знали о «Слове» гораздо меньше. А сколько читателей, следивших за дискуссией, перечитывали эти чеканные «русские гекзаметры». Кто-то впервые открыл для себя уникальный и неповторимый поэтический язык этого произведения. «Слово» проникнуто духом XII века, и этот дух ощущает даже не самый подготовленный читатель. Такова сила гениального творения.

Еще одной загадкой, ответ на которую ищут более двухсот лет, стало имя автора «Слова о полку Игореве». Мнения об авторе были самыми разными: автор – дружинник, участник Игорева похода, автор – странствующий певец, автор – монах, автор – грек, серб, болгарин, поляк, скандинав, половец. Имена называли тоже самые разные: книжник Тимофей, упоминаемый в Ипатьевской летописи, тысяцкий Рагуил, его сын, бежавший из плена вместе с Игорем, черниговский воевода Ольстин Олексич, черниговский боярин Беловолод Просович, киевский боярин Пётр Бориславич. В XX веке большинство учёных пришли выводу, что автор принадлежал к верхам феодального общества Киевской Руси, может быть, и сам был князем.

И появились новые имена: поэму написал сам князь Игорь, кто лучше его самого мог знать его мысли, переживания и все, что с ним случилось; автор – великий киевский князь Святослав, с горечью укоряющий князей за раздробленность и усобицы; автор – племянник Игоря, участник неудавшегося похода Святослав Ольгович Рыльский; автор – Галицкий князь Владимир Ярославич, сын Ярослава Осмомысла и брат Ярославны, жены Игоря; автор – боярин Лавр (Овлур), бывший с Игорем в плену, половец по отцовской линии. Исследование этой проблемы превратилось в игру ума, которая помогает лучше понять эпоху создания поэмы.

Уже в наше время появилась версия о том, что автор «Слова» – женщина. Называлось несколько имен: Марья Черниговская – первая на Руси женщина-летописец, Евфросиния Ярославна – жена Игоря, и Болеслава Святославна, дочь великого князя Святослава, одна из самых образованных женщин своего времени, талантливейшая сказительница и летописец. В Древней Руси многие знатные женщины были не только хорошо образованы, но еще писали стихи и сочиняли музыку. Эту версию весьма активно и достаточно аргументированно доказывает писатель и драматург Ю. Сбитнев. Болеслава была близкой родственницей Игоря, выросла вместе с ним, была с ним дружна. В «Слове о полку Игореве», считает Ю. Сбитнев, женское начало ощущается во многих эпизодах. Уже то, что, рассказывая о походе, начатом с непонятной целью и принесшем много горя, автор, порицая неудачливого князя, все равно относится к нему с симпатией (а Ю. Сбитнев считает, что с любовью), говорит о всепрощающем женском характере. И описание княжеского раскаяния, и обращение к князьям – во всем видны сочувствие, великая печаль и любовь, свойственные женщине.

Наиболее ярко это женское начало проявляется в плаче Ярославны. Эти сорок строк, льющиеся из любящего сердца, вне времени и вне пространства, это что-то из природной магии женщины, языческой, имеющей доступ к силам стихий, и женской силы, мужчинам недоступных. Плачи всегда были проявлениями чисто женского творчества. Плач Ярославны на стенах Путивля – одно из самых сильных и самых проникновенных мест «Слова о полку Игореве».

|

| «Плач Ярославны» 1866 |

Вполне возможно, что если и не вся поэма, то плач Ярославны – образчик женской средневековой поэзии. Конечно, все это только догадки. Тайна авторства «Слова», скорее всего, так и останется тайной навсегда.

Но ничего не зная об авторе-человеке, мы понимаем, что только гений способен так рассказать о своем времени, чтобы его читали, понимали и восхищались даже через восемь веков. Талант и высокая книжная культура чувствуется в каждой фразе. Образы, метафоры, эпитеты – все отшлифовано и выверено. Он как будто сам наслаждается этой поэтической стихией, свободно соединяя книжную и разговорную речь, используя многообразные риторические приемы, обращаясь к фольклору и по его образцам создавая собственные оригинальные образы: « Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съморя идутъ, хотятъ прикрыти д҃ солнца: а въ нихъ трепещуть синïи млънiи, быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго». Какие необычные, причудливые эпитеты, вызывающие восхищение литературоведов. Как неожиданны и красивы рядом с привычными черными тучами синие молнии! А есть еще и синее вино, и синяя мгла. А потрясающий образ дождя, идущего стрелами! А солнце, светящее тьмой – хочется вспоминать и цитировать все новые и новые строки.

« Он заполняет собою все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, автор, вносит в «Слово» и ту лирическую стихию и тот горячий общественно-политический пафос, которые так характерны для этого произведения», – замечает профессор И.П. Еремин.

В нем удивительно сочетаются культура книжная и устная, христианская и языческая, хорошее знание истории и географии, практические, бытовые знания, и знание военной науки. Он не просто книжник, он воин. Эту военную составляющую «Слова» сразу улавливают люди, связанные с армией. И не просто улавливают, а делают остроумные выводы. Например, строки:

а мои ти Куряни свѣдоми къ мети;

подъ трубами повити,

подъ шеломы възлелѣяни,

конець копiя въскръмлени,

луци у нихъ напряжени, т

сами скачють акы сѣрыи влъци

въ полѣ, ищучи себе чти, а Князю славѣ

один такой читатель сразу назвал строевой песней. И действительно, этот ритм вызывает подобные ассоциации у тех, кто служил в армии.

А судя по тому, как сурово и откровенно автор позволяет себе высказываться о печальных последствиях авантюрного похода князя Игоря, из которого вернулось всего пятнадцать человек из всей дружины, он смел и отважен, и не боится княжеского гнева. Кем бы он ни был, для нас он – талантливый поэт, поднявший древнерусскую литературную традицию до высот лучших образцов мировой литературы своего времени.

И еще одна загадка – было ли «Слово о полку Игореве» единичным гениальным произведением, или оно было одним из ряда не менее великолепных сочинений? Почему дошел до нас только один список, ведь непременно должны были быть и другие. Мусин-Пушкин надеялся найти хотя бы еще один, чтобы сравнить со своим и, может быть, дополнить его. В конце XIX века сразу несколько человек рассказали о так называемом Олонецком списке «Слова о Полку Игореве», который, как считается, находился в Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске и исчез после революции. Это еще одна интрига в археографии «Слова». Преподаватель словесности Олонецкой духовной семинарии, показывая в классе ученикам старую рукопись, сказал: « Вот здесь содержится другой список Слова о полку Игореве, гораздо более подробный, чем тот, который напечатан». А в послереволюционные годы на базаре в Астрахани один студент нашел список «Слова» в кипе старых бумаг, которые продавал какой-то человек. Студент хотел купить список, но продавец отдавал товар только всем возом, за 200 рублей. Таких денег у студента не было, и покупка не состоялась. Как не состоялась и возможная сенсация открытия еще одного списка уникального памятника домонгольской литературы Руси.

«Слово о полку Игореве» – это памятник искусства слова золотого века Руси, такой же, как фрески Нередицы и Кирилловской церкви, каменная резьба Дмитриевского собора, мозаики Михаила Златоверхого, золотые чаши новгородской Софии. Написанное накануне страшных испытаний, «Слово» могло разделить судьбу тех книжных древностей, что горели вместе с городами и монастырями во время нашествия Орды на Русь. Но оно дошло до российского читателя, показало ему, какую удивительную литературу создавали книжники Древней Руси, породило больше вопросов, чем ответов, и исчезло в пожаре очередного нашествия. Какая странная, загадочная судьба!

И напоследок, еще одна тайна «Слова». Его нераспространенность объяснялась тем, что из-за ордынского нашествия погибло большинство списков, и только один сохранился в далеком северном монастыре. Но почему же тогда после нашествия оно не стало доступнее для читателей? Некоторые исследователи склоняются к тому, что список долгое время находился в библиотеке, доступ в которую был закрыт, библиотеке, о которой тоже очень много говорят, но никто не знает, существовала ли она на самом деле. Речь идет о Либерее Ивана Грозного. Конечно, больше всего это напоминает исторический детектив. Но кто знает? «Впрочем, это совсем другая история».

220 лет «Слово о полку Игореве» вдохновляет ученых, поэтов, композиторов и художников тайнами, перед которыми бессильны историки, и эстетическим совершенством. Может быть, когда большинство тайн получат разгадку, мы совсем по-новому увидим нашу древнюю историю и изменим многие привычные оценки. А «Слово о полку Игореве» будет жить, раскрывать свои тайны, загадывать новые загадки, и восхищать, и удивлять, и будить фантазию, такое древнее, и такое современное.

Список использованной литературы:

Альтшуллер М. Кто написал «Слово о полку Игореве»? // Новое литературное обозрение. 2015. № 132. С. 385-392.

Артемьев А. Древнерусские интриги // Литературная Россия. 2015.

Горский А. А. Проблема подлинности «Слова о полку Игореве»: современное состояние изучения // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: Мат-лы юбилейных чтений по истории и культуре древней и новой России 27-29 августа 2000 г. Ярославль, 2001

Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве» / Л. А. Дмитриев. М.; Л., 1960.

Еремин И.П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси // И.П. Еремин. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. – Л.- 1987.

Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве. М., 1976.

Лотман Ю. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII — начала XIX вв. / Ю. М. Лотман // Слово: сборник. 1962. С. 396—404.

Никитин А.А. Испытание «Словом…» // «Новый мир»,1984 №№ 5, 6, 7.

Родионов М.С. А.С. Пушкин и «Слово о полку Игореве» // Вестник ЧелГУ, 1999, т. 2., вып.1.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.

Юлия Брюханова, зав. сектором отраслевой литературы Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина