Как научить детей русскому языку

Урок 5. Учимся писать грамотно и без ошибок

В дошкольный период и в младших классах дети допускают на письме множество оплошностей, причем даже в тех случаях, когда переписывают текст с какого-то образца или доски, воспринимая чужую речь на слух или выражая собственные мысли. И это, наряду с обучением детей письму печатных и прописных букв, является еще одной темой, которую обязательно следует рассмотреть. Шестой урок мы начнем с описания основных принципов обучения детей грамотному письму, а продолжим методами обучения детей списыванию с образцов и письма под диктовку.

Содержание:

Принципы обучения детей грамотному письму

Основных принципов обучения детей грамотному письму можно выделить четыре:

Следовать этим принципам очень легко. По этой причине некоторые родители считают, что они не так важны, и что можно обойтись без них. Однако впоследствии это обернется неусвоенными знаниями и множеством недочетов на письме. Так что старайтесь их придерживаться. А если говорить о способах тренировки грамотного письма, то одними из самых эффективных являются списывание с образца и письмо под диктовку.

Как научить ребенка списывать

Итак, ваш ребенок уже совсем скоро пойдет в школу (если, конечно, он уже не первоклашка), и вам нужно научить его списывать (имеется в виду переписывать, а не подглядывать к другу в тетрадку) письменный или печатный текст, например, с доски, из книги или учебника. Ребенок уже, быть может, и переписывает тексты, но вот на выходе у него половина, если не больше, слов выходит с ошибками, опечатками и упущениями.

Причина этих недочетов состоит в том, что взгляд ребенка, еще не привыкший к полноценной и эффективной работе, блуждает от источника текста к тетрадке, и из его поля зрения написанная буква просто-напросто пропадает. Это заставляет ученика тратить энергию и силы на поиск потерянного слова или буквы, быстрее уставать и утомляться, становиться менее внимательным.

Но научить ребенка переписывать текст с образца можно очень просто, ведь для этого есть эффективная методика (она подходит для детей старшего дошкольного возраста и учеников 1-го и 2-го классов). Основана она на выполнении ребенком нескольких последовательных действий.

Эти три шага можно назвать подготовительными. Они способствуют развитию зрительной памяти, что самым прямым образом связано с умением грамотно писать. Далее идут следующие действия:

Заметив, что ученик допустил ошибку, попросите его еще раз проверить слово и сказать, что не так. Затем алгоритм повторяется для каждого слова сначала.

Если ваше чадо научится переписывать слова таким образом, в школе и последующих классах ему будет гораздо легче научиться грамотно и быстро переносить текст с образца в свою тетрадь, и делать это с меньшим количеством ошибок.

Когда списывание слов освоено, можно переходить к целым предложениям. С этим тоже могут возникнуть трудности, но и их легко преодолеть, следуя эффективной пошаговой инструкции.

Научившись такой простой технике списывания, с каждым разом ученик будет писать все лучше, одновременно запоминая правильность слов, исходя из образца. И следующим шагом станет обучение письму под диктовку.

Как научить ребенка писать под диктовку

Когда в школе наступает пора диктантов, пришедших на смену списыванию, ученикам становится уже не так весело. Подсматривать больше некуда, слова нужно знать и запоминать новые, знаки препинания тоже приходится учиться ставить правильно.

Традиционно диктанты начинаются у школьников со 2-го класса, и очень хорошо, если ребенок будет к этому готов. Подготовить же его вы можете сами, регулярно устраивая дома диктанты. Однако делать это необходимо правильно, и для этого тоже существует замечательная методика (она подходит и для старших дошколят и для учеников 1-го и 2-го классов).

Алгоритм применения методики таков:

Сначала проводится небольшая подготовка:

Кстати говоря, самые трудные слова (или слова, которые нужно запомнить на текущий учебный год) можно выписать на небольшие карточки, а затем развесить по квартире. Попадаясь ребенку на глаза, они будут автоматически отпечатываться в его памяти.

После подготовки переходите к диктанту:

Если в процессе вы заметили, что ребенок замешкался при написании какого-то слова, можете дать небольшую подсказку, например, назвать букву, которую нужно написать. А в случае, когда в написанном тексте найдены ошибки, просите ученика вспомнить правила написания того или иного слова, а затем самостоятельно исправить недочет. На следующий день или через день можно повторить тот же самый диктант.

Несмотря на то, что рассмотренные выше методы уже много лет используются родителями и педагогами, есть и еще ряд вспомогательных инструментов, позволяющих научить ребенка писать грамотно. Мы расскажем лишь об одном из них – это метод Д. И. Тихомирова, о котором мы обещали вам рассказать.

Метод Тихомирова

Метод был основан в 19 веке на теории известного педагога и деятеля народного образования Дмитрия Ивановича Тихомирова. Исследователь считал, что для обучения ребенка грамотному письму, нужно заставлять его читать текст именно так, как он написан, не опасаясь, что ребенок станет и говорить точно так же. Каждый ребенок понимает, что люди говорят не так, как пишут.

На практике эта теория реализуется очень просто – требуется научить ребенка орфографическому чтению, во время которого особое внимание уделяется слогам слов. Дайте своему чаду задание прочитать вслух какой-либо текст, четко и громко, но не так, как люди говорят в обычной жизни, а по слогам. Читать нужно в быстром темпе, но успевая выделять и подчеркивать слоги.

При таком чтении активизируется и моторная, и слуховая и зрительная память. В итоге, сталкиваясь с уже знакомыми словами в тексте, ребенок мысленно будет их правильно произносить, а значит, и писать тоже.

Помимо прочего, и сам Тихомиров, и многие педагоги, применявшие и применяющие его метод сегодня, уверены, что грамотности посредством орфографического чтения лучше всего обучать, используя классическую литературу, например, произведения А. П. Чехова, А. Н. Островского, А. С Грибоедова, А. С Пушкина, И. А. Бунина и других авторов.

А чтобы занятия не превратились для ребенка в «мучение», нужно сформировать у него отношение к ним, как к интересной игре, ведь играть гораздо интереснее, чем учиться. Орфографическое чтение станет приятным времяпрепровождением и забавой, ведь слова, читающиеся по слогам, могут звучать весьма комично.

До 10 лет с ребенком можно читать таким способом по 10 минут в день. Если у вас есть словарные блоки для ребенка, пусть он читает и их точно так же – по слогам, четко и громко и по нескольку раз. Когда ребенок произносит слова не так, как они пишутся, а так, как говорятся, нужно сразу же обращать на это внимание и просить перечитывать.

По мнению Д. И. Тихомирова, ежедневные систематические занятия орфографическим чтением способствуют формированию у ребенка чувства природной грамотности. Уже через несколько месяцев занятий дети начинают писать слова без ошибок, причем даже сложные термины.

Используя в процессе обучения метод Д. И. Тихомирова в комплексе с письмом под диктовку и списыванием с образца, вы научите своего ребенка писать именно так, как нужно – без опечаток и ошибок. Также будет расширяться его словарный запас, а это значит, что уже с первых лет обучения он начнет показывать отличные результаты на уроках в школе и выполнении заданий дома. Собственно, и расти ваше чадо будет, постоянно развиваясь и совершенствуясь в полученных навыках.

Здесь же мы хотим вас предостеречь: если вышеназванные методы по какой-то причине не действуют, то причин здесь может быть две: либо вы проводите занятия неправильно, и в этом случае повлиять на ситуации можете только вы, либо у ребенка есть небольшие проблемы с фонетико-фонематическим восприятием. В таких случаях ребенок все слышит, но обилие сливающихся звуков создает ему помехи для осмысления слов. Консультация у логопеда будет выходом из положения, ведь специалист всегда сможет подобрать индивидуальный коррекционный курс. Впрочем, посетить логопеда никогда не будет лишним, т.к. профессионал может услышать и увидеть то, на что родители просто не обратят внимание. Зарубив зародыш трудностей в самом начале, вы создадите благодатную почву для успешного обучения письму в будущем.

Из следующего урока вы узнаете о показателях грамотности для детей разных возрастов, несколько интересных орфографических упражнений и игр для разрешения проблем с пунктуацией, познакомитесь с принципами работы над орфографией и другой информацией на тему того, что делать, если ребенок пишет безграмотно.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Как научить ребёнка писать без ошибок?

Может быть, у ребёнка дисграфия?

Почти 70 % школьников делает те или иные ошибки на письме. Что это — повальная безграмотность? Неужели учителя не в состоянии научить каждого писать правильно?

Если ребенок ошибается на письме, родители заставляют зубрить правила и бесконечное число раз переписывать каждый текст. В итоге количество ошибок почему-то возрастает. А школьник проникается ненавистью к урокам русского языка.

Раньше таких детей считали лодырями, дурачками, не поддающимися стандартному обучению. Учителя махали на них рукой, ставили «натянутые» тройки и периодически оставляли на второй год.

Теперь таким детям ставят диагноз «дисграфия». По некоторым данным, количество детей с дисграфией среди младших школьников в России составляет 30%!

При дисграфии ребёнок, как ни странно, правила русского языка знает, но когда пишет, применить их не может. Парадокс. Как такое возможно?

Как научиться писать без ошибок?

Сначала нужно вычленить нужный звук из слова. Потом вспомнить, какой буквой этот звук обозначается. Затем представить, как же эта буква выглядит, как её элементы располагаются в пространстве. После этого мозг «даёт команду» руке, которая выполняет правильные движения шариковой ручкой. Параллельно школьник должен вспомнить, какое же правило русского языка нужно в этот момент применить на письме.

Как видно, письмо — это сложный процесс, в котором участвует весь мозг целиком: лобные доли, височные, теменные и затылочные. Если говорить точнее, то в процессе письма один участок мозга передаёт необходимые импульсы следующему участку и так далее по цепочке. Если на каком-то этапе возникает помеха, процесс прерывается, импульс идёт по неправильному пути, и ребёнок начинает писать с ошибками.

Значит, письму мы должны учить мозг, и к этому обучению мозг ребенка должен быть готов.

Как определить дисграфию у ребёнка?

Или он просто плохо знает правила?

Заглянем к школьнику в тетрадку. О наличии дисграфии у школьника говорят следующие типы письменных ошибок:

И, наконец, «неаккуратность» в тетради:

Как можно помочь ребёнку с дисграфией?

Вот несколько игр и упражнений, которые используют логопеды. Родители могут поиграть дома со своими детьми.

1. Если ребёнок пропускает буквы, делаем упражнение «Волшебный диктант».

Вы читаете предложение или его часть Ребенок простукивает слоги (ма-ма, мы-ла, ра-му), чтобы уловить ритм предложения. После этого он записывает этот ритм в виде пунктирной линии, где вместо слогов ставит черточки. Следующий этап — нужно записать каждое слово в виде точек (по количеству букв в слове).

2. Если ребёнок не дописывает окончания, делаем упражнение «Образ слова».

Произносите слово и просите ребенка назвать слово, которое начинается на предпоследнюю букву произнесенного вами слова. Или на третью от конца. Или на ту букву, которую надо запомнить в словарном слове: например, в слове кОрабль — на вторую букву. Слова можно подбирать на одну тему (например, животные, растения) — это будет хорошей тренировкой в классификации.

3. Если ребёнок делает ошибки в словарных словах, предлагаем упражнение «Весёлый мультфильм».

Даём ребёнку задание мысленно сочинить очень смешной мультфильм, в котором по порядку будут появляться предметы, которые вы назовёте. Ребёнок закрывает глаза, а вы начинаете диктовать словарные слова, очень чётко проговаривая все безударные гласные, непроизносимые согласные и другие сложные случаи: кOрабль, кOрOва, лесТница, кОрзина. Он их увязывает в голове в какой-то смешной сюжет, потом открывает глаза и рассказывает свой мультфильм. Вы живо реагируете.

После этого ребенок, вспоминая придуманный им сюжет, должен написать все эти слова. Затем — самопроверка: даёте ребенку образец, по которому диктовали, и предлагаете проверить, верно ли он написал.

Если есть ошибки, следующее задание: нужно так нарисовать слово, в котором сделана ошибка, чтобы было понятно, какая в этом слове трудность (например, автору на занятиях рисовали корову на велосипеде или корову с огромными круглыми глазами в виде двух букв О; вокзал с большой буквой К; лестницу с буквой Т).

4. Если ребёнок плохо запоминает правила русского языка, делаем упражнение «Шифровка».

Так мы играем на групповых занятиях по повышению грамотности. На доске пишется алфавит, каждой букве соответствует какое-то изображение: квадрат, треугольник, пляшущий человечек и т. п. Надо написать записку другу так, чтобы хотя бы в одном слове присутствовало правило, которое мы отрабатываем.

Например, чередование бер-бир. Весь текст записки шифруется, кроме БЕР или БИР. Друг должен понять, о чём ему написали, и ответить таким же образом.

5. Если ребёнок не применяет правила при письме, делаем упражнение «Зоопарк».

Все садятся в кружок, лучше всего на ковре. Каждый выбирает себе животное и условный знак: например, рысь (руками изображает уши с кисточками), воробей (машет локтями-крыльями). Все демонстрируют свои движения, остальные пытаются запомнить.

Тот, кто начинает игру, делает своё движение, затем движение кого-то из участников. Каждый должен это уловить, повторить своё движение и опять сделать движение кого-то из участников. Темп постепенно убыстряется. Тот, кто ошибается, отрабатывает фант: публично поет, танцует, читает стихи и т. п. Это полезно для раскрепощения, преодоления страха перед аудиторией.

Советы родителям

Всё это немедленно наилучшим образом отразится не только на грамотности, но и на общей успеваемости в школе.

Статья предоставлена сайтом «Логопедический Портал»

Как заниматься с ребёнком русском языком

Как объединить усилия, чтобы помочь ребенку с русским языком? Точно не ругать ребёнка за те отметки, которые вы видите в дневнике. Не получилось достичь успеха сегодня — значит, нужно ещё поработать, чтобы добиться нужного результата. Однако бездействовать, списывая неудовлетворительные отметки на случайность, тоже нельзя. Случайностей не бывает.

Если ребёнок перешел в другую школу, высока вероятность, что пробелы, возникшие из-за разницы в программах, проявятся, пусть и не сразу, а спустя полгода-год. В этом случае заниматься русским языком с ребёнком самостоятельно не всегда целесообразно, гораздо эффективнее помочь ребёнку выучить пропущенный материал поможет репетитор русского языка или учитель на дополнительных занятиях, ведь не каждый родитель хорошо ориентируется в программах по русскому языку.

Не исключено, что школьник вроде бы выучил все правила, но применять их не умеет. В этом случае взрослые тоже обычно задумываются, как лучше заниматься с ребенком русским языком. Если у ребенка нет дисграфии, которая требует специализированной помощи логопеда, то почти наверняка помощь родителей принесёт пользу.

Когда пропущено много уроков (например, во время болезни), также не стоит думать, что, начав заниматься с очередного урока, ребёнок может не обращаться к материалу, «пройденному» в классе во время его отсутствия. Каждый ли родитель сможет помочь выучить ребёнку русский язык в данной ситуации? Это зависит от того, насколько хорошо владеет взрослый нужными знаниями, насколько располагает временем, насколько готов приложить свои усилия, чтобы помочь сыну или дочери добиться результата.

Когда до сдачи ОГЭ или ЕГЭ остается год или два, лучше доверить подготовку ребенку к экзаменам профессионалам. Однако и в начальной школе, и в пятом-шестом классах родителям вполне под силу разобраться, как заниматься с ребёнком русским языком.

Почему диктанты? Во-первых, диктанты — понятная каждому форма работы, вы без труда объясните ребёнку, как будете заниматься. Во-вторых, диктанты — одна из эффективнейших форм закрепления и повторения материала, важно только правильно подобрать материал для диктанта.

Для диктовки можно взять тексты из популярных сборников диктантов, или самостоятельно подобранные отрывки из тех произведений, которые сейчас читает ребёнок, или фрагменты из научно-популярных статей. Чтобы ребёнок занимался с удовольствием, не используйте большие по объёму тексты, лучше разделите длинный текст на несколько частей. Дети, как правило, с интересом относятся к диктантам «с продолжением», которые можно писать, например, на протяжении недели.

Все эти задания важны, т.к. ребёнку, изучающему русский язык, регулярно приходится и определять род слов, и спрягать глаголы, и определять, какая буква пишется на месте сомнительного звука, и выполнять разбор словосочетаний и предложений. Зная, как правильно заниматься с ребёнком русским языком, вы поможете ему отработать навык применения своих знаний на практике.

«А теперь приведите примеры на это правило», — говорил учитель, ставя большую часть класса в тупик. Знакомая ситуация? К сожалению, задача привести свои примеры для многих детей очень сложна. А вместе с тем именно умение привести собственные примеры, иллюстрирующие то или иное правило, свидетельствует о том, что правило усвоено и может с успехом применяться на практике.

Как заниматься с ребёнком русским языком, чтобы он с интересом приводил примеры, подбирал проверочные слова, находил суффиксы, определяющие выбор написания? Устраивайте соревнование! Для взрослого почти нет разницы между «Придумай однокоренные слова к слову вода» и «Кто придумает больше однокоренных слов к слову вода». Для детей разница огромна. Желание победить — очень важная мотивация в развитии ребенка, особенно если вы поможете ему понять, почему победы не всегда удается достичь и как ещё нужно позаниматься, поработать, чтобы в следующий раз добиться более высокого результата. Если между собой соревнуются два или три ребёнка, победит один из них. А если вы занимаетесь русским языком с одним ребёнком и сами играете со своим сыном или дочерью? Кто в этом случае должен победить — вы или ребёнок? Однозначного ответа на этот вопрос, пожалуй, нет. А кто обычно побеждает, когда вы играете в игры-бродилки, лото или прятки? Наверное, в каждой семье этот вопрос решается по-своему. Однако даже если взрослый побеждает в игре, ребёнка непременно надо похвалить. За что? За то, что вспомнил редкое слово; за то, что был внимателен и привёл все примеры без ошибок; за то, что смог назвать больше примеров, чем в прошлый раз. Позитивный настрой в любом деле очень важен, тем более что этот настрой ребёнок перенесёт и в другие ситуации, связанные с учёбой.

Уже давно задача учителя при проверке работы по русскому языку не исправить неверное написание на правильное, а лишь указать строку или абзац, где допущена ошибка. Вы также можете использовать данный приём, когда занимаетесь с ребёнком русским языком.

Как заниматься с ребёнком русским языком, применяя этот принцип? Можно искать ошибки в выполненном ребёнком задании (например, в записанном диктанте) или в готовом тексте, который уже содержит ошибки. Существуют различные мнения, можно ли предлагать детям печатный текст с ошибками (чтобы не подрывать доверие к печатному слову) либо лучше использовать рукописный текст. На мой взгляд, нестрашно отредактировать и печатный текст, поскольку сейчас в печатных и виртуальных СМИ мы встречаем немало ошибочных написаний, а значит, ребёнок должен быть готов к тому, что не всё напечатанное безоговорочно верно. Вместе с тем существуют шрифты, обеспечивающие печатное написание, которое очень похоже на рукописное, поэтому вы легко можете их использовать, если решили позаниматься с ребёнком русским языком.

Что важно помнить, если вы решили использовать задания типа «Найди ошибку»? Если вы проверяете вместе с ребёнком диктант или выполненное им упражнение, слов с ошибками должно быть не более 10 на 100 слов, лучше — ещё меньше. Если в диктанте из 50 слов ребёнок допустил 20 ошибок, значит, он пока не выучил правила и вообще не готов выполнять задания на определённую тему (или разные темы). В этом случае поэтапно отрабатывайте каждое правило или обратитесь к специалисту, который поможет вам разработать комплекс занятий. Однако если вы видите всего несколько ошибок в выполненном ребёнком задании, предложите ему найти их самостоятельно. Поскольку в большинстве слов на конкретное правило ученик не ошибся, значит, правило в целом понятно ребёнку и пришло время не вырабатывать, а совершенствовать правописные навыки. В такой ситуации задание типа «Найди ошибку» вполне подойдёт.

Когда родители решают, как лучше заниматься с ребёнком русским языком, многие вспоминают весьма неоднозначный совет: «Ребенку надо больше читать!» За многие годы работы в школе я видела разных учеников — читающих взахлеб всё, что попадается под руку, и старающихся освоить даже школьную программу по литературе в кратком изложении. Прямой взаимосвязи между количеством прочитанных книг и грамотностью ученика, к сожалению, нет. Ведь важно не просто «проглотить» большой по объёму текст, а читать вдумчиво, задумываясь над смыслом непонятных слов, обращаясь к словарю, анализируя написание новых слов, обсуждая прочитанное в семье или с друзьями. Часто ли так читают дети? Увы, ответ очевиден.

Русский язык сложно вдруг полюбить в старшей или даже средней школе, интерес к языку должен воспитываться с ранних лет. С малышом вы просто обсудите прочитанное («Почему только с приходом мышки вытянули репку?», «Домик кого из трёх поросят самый надёжный?», «Отчего богатыри всегда одерживают победу?»), нарисуете иллюстрацию, выучите наизусть стихотворение. С младшим школьником полезно также заглянуть в словарь, узнать значение непонятного слова, обратить внимание на его написание, подобрать синонимы или антонимы. Это всё обязательно вернётся сторицей, и, будучи внимательным к языку, ребёнок будет осваивать его гораздо успешнее и добьётся высоких результатов, причём не только на экзаменах по русскому языку.

Конечно, эти и многие другие совместные занятия, развивающие интерес и внимание ребёнка к русскому языку, требуют гораздо больше временных затрат и вашей подготовки к ним, чем выдача ребёнку планшета с мультфильмами или игровой приставки, но результат обязательно порадует всех.

Как научить детей русскому языку

Все дети очень разные: одни схватывают все на лету, новое правило запоминают уже на уроке и упражнения выполняют почти без ошибок, другие запоминают медленнее, третьи, сколько с ними ни бейся, все равно ошибки допускают.

Как помочь ребенку дома? Повторять с ним правила? Проводить диктанты? Делать больше упражнений? В этой связи сразу всплывает то ли быль, то ли анекдот, то ли эпизод из фильма: учительница велит ученику после уроков сто раз написать на доске слово «шел», в котором он постоянно ошибается. Когда она возвращается в класс, вся доска исписана словом «шел», а внизу крупно: «Я все написал и пошол домой!»

Дело не в том, сколько упражнений ребенок выполнил, сколько раз он написал трудное слово и рассказывает ли правило наизусть. Если нет так называемой «врожденной грамотности», чтобы писать без ошибок, нужно уметь находить (видеть) в словах или между словами те места, к которым следует применять правила.

Подавляющее большинство школьников делать этого не умеют, у них не развита орфографическая зоркость. То же самое с предложениями: дети не видят, не умеют искать в предложении границы смысловых отрезков — места постановки знаков препинания. Их этому нужно специально учить.

Мы, взрослые, должны хорошо понимать, что орфографические и пунктуационные умения развиваются медленно и у каждого ребенка в своем темпе. К сожалению, только единицы, которым очень повезло, обладают «врожденной грамотностью», им достаточно двух-трех школьных уроков и домашних упражнений. Но большинству нужны регулярные занятия, с постоянным повторением и постепенным расширением круга изучаемых правил.

Источник.

4 важных орфографических умения

Они помогают ребенку писать без ошибок. Другими словами: умеет вот это и это — пишет грамотно.

Умение видеть орфограммы

То есть места в словах и между словами, где нужно выбрать написание из нескольких вариантов («о» или «а», «е» или «и», слитно или раздельно, «ь» или «ъ», с «ь» или без и т. д.). При этом правильным является только один вариант.

Находить орфограммы в словах нужно по специальным признакам. Например, если в слове слышим на конце глухой парный согласный звук: «зу[п]», «ле[ф]», — это опознавательный признак орфограммы — проверяемой буквы согласного. Обнаружив это «опасное место», ребенок применяет правило. Каждую орфограмму можно найти в слове по определенным признакам, и этому надо специально учить, показывать эти признаки. Чаще всего именно поэтому дети (и взрослые тоже) пишут неграмотно: зная правило, не видят в слове место, к которому его нужно применить.

Умение выбирать написание

Как только ребенок нашел в слове точку приложения орфографического правила, он легко может это правило применить и выбрать верное написание. Используем тот же пример: чтобы выбрать букву на конце слов «зу[п]», «ле[ф]», подбираем проверочные слова («зубы», «львы»), слышим отчетливо согласный звук перед гласным — и пишем «зуб», «лев».

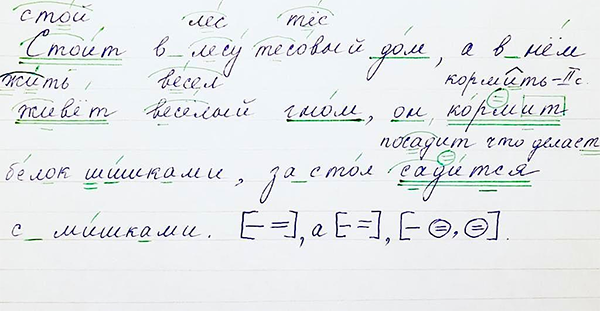

Умение объяснить выбор написания устно и графически

Это умение нужно и когда ребенок пишет, и когда проверяет написанное. Проще, быстрее и полезнее делать это графически. Например, объясняя выбор букв «б» и «в» на конце слов «зу[п]» и «ле[ф]», ребенок должен написать так: «зуб — зубы»; «лев — львы» (букву «ы» он подчеркивает двумя чертами, потому что она обозначает гласный звук под ударением и помогает выбрать написание). Делая такие обозначения, ребенок по сути переводит содержание правила (текст) в иную, более краткую и наглядную, «говорящую» форму. И ему, и взрослому понятно, почему выбрано именно это написание.

Фото из личного архива автора.

Умение находить и исправлять ошибки

Оно базируется на трех предыдущих. Чтобы проверить себя (во время диктанта, изложения, любой письменной работы), ребенок должен проделать те же действия:

— убедиться, что орфограмма найдена правильно по опознавательным признакам;

— объяснить написание графически.

Именно поэтому я рекомендую родителям и педагогам простой прием: писать через строчку. Верхнюю строку над предложением мы всегда оставляем пустой, и при проверке все необходимые обозначения и записи делаются на этой строке. Если в процессе такой проверки ребенок сам находит свою ошибку и исправляет ее, отметка не только не должна снижаться — наоборот, ребенка нужно хвалить и всячески поощрять. Абсолютно нелогично и очень вредно, когда в школе ребенку за помарки и исправления снижают отметку за письменную работу.

Советы родителям, которые занимаются с ребенком сами

1. У каждого ребенка есть типичные, наиболее частотные ошибки. Нужно прежде всего определить какие, расположить правила в порядке их взаимосвязи и нарастания трудности. Далее определить, каких необходимых базовых знаний о языке и умений ребенку недостает, чтобы эти орфограммы освоить. Эти пробелы сначала надо восполнить и только потом заниматься собственно правописанием. Так последовательно нужно отработать все актуальные для ребенка правила.

2. Бессмысленно просто делать упражнения и писать диктанты. Нужна методически грамотная система упражнений со специальными графическими обозначениями, которую ребенок понимает и принимает.

3. Лучше, если ребенок мотивирован, то есть занимается правописанием осмысленно и с желанием. Как только он увидит, что все не так страшно и появляются первые результаты, процесс пойдет.

4. Ни в коем случае не надо этот процесс искусственно ускорять, торопить ребенка, сердиться на него, сравнивать ребенка с его более успешными одноклассниками. Сравнивать нужно только с ним самим: в прошлый раз было десять ошибок, а сегодня только восемь. Ты молодец, движешься вперед.

Если следовать этим советам и работать методически грамотно, результат будет обязательно.