Как научиться читать карты местности

Как правильно работать с топографической картой

Вопрос о том, как на топографической карте прочитать рельеф, возникает достаточно часто в силу того, что подробное знание о местности помогает решить множество технических задач.

Правильный выбор материала и базовые знания о том, как читать топографическую карту, помогут разобраться в местонахождении объектов в пространстве и друг относительно друга, правильно определить их размеры и самостоятельно составить карту.

Как выбрать карту в зависимости от поставленных задач?

Топографические карты – разновидность географических. Они несут подробную информацию о плане местности, указывая расположение различных технических и природных объектов друг относительно друга.

Работа с топографической картой не сложна, главное знать, с чего начать и на что необходимо обратить внимание. Это помогает решить любые задачи, связанные с получением необходимой информации о местности.

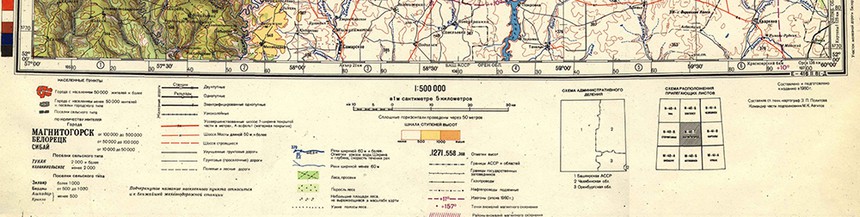

Топографические карты различаются по масштабам выполнения. Все они несут менее или более детальную информацию о местности, поэтому в зависимости от поставленных задач нужно выбирать и нужную карту.

Масштаб карты обозначается сбоку или снизу карты. Он показывает соотношение размеров: обозначенного на карте к натуральному. Таким образом, чем знаменатель больше, тем материал менее подробный. Допустим, карта 1:10000 будет иметь в 1 сантиметре 100 метров. Чтобы узнать расстояние в метрах между объектами, с помощью линейки измеряется отрезок между двумя пунктами и умножается на второй показатель.

Определившись с поставленной задачей, выбор материала представляется абсолютно несложной задачей. В зависимости от того, насколько нужна детальная информация о местности, выбирается и нужный масштаб карты.

Условные знаки и обозначение ландшафта

Работа с топографической картой требует чёткого знания о схематичном обозначении изображённых объектов. Выделяют следующие их группы:

Читать топографические карты, обладая знаниями об условных обозначениях, которые на ней изображены, не сложно. Благодаря знакам на карте можно получить детальное представление о взаиморасположении объектов на местности, о расстоянии между ними, об их высотах, глубинах и другую важную информацию.

Кроме условных обозначений, важными являются компоненты ландшафта. Любая топографическая карта несёт достаточно полную информативную нагрузку о рельефе местности.

На картах обозначатся элементы и формы рельефа.

Формы рельефа и их комплексы создаются активными природными силами. Это балки, лощины, овраги, карстовые воронки, оползни.

Элементы – это самые простые составляющие форм, которые характеризуют высоту и нижние точки формы, структурные линии (к примеру, подошва и водораздел), а также наипростейшие пространственные характеристики, такие как ямы, террасы, рёбра, бугры и т.д.

При изображении рельефа местности используют горизонтали или контурные линии с указанием высот отдельных уступов. Причём низменности и возвышения изображаются похоже, пользуясь штрихами: если они идут наружу, то изображено возвышение, если внутрь – это впадина, балка или низменность. Кроме того, если контурные линии находятся близко друг к другу, склон считается крутым, если далеко – пологим.

Умение прочесть рельеф местности помогает определить, насколько она пригодна к ведению того или иного вида хозяйственной деятельности, насколько участки карты проходимы, и как было бы лучше разместить элементы инфраструктуры. Кроме этого, рельеф даёт информацию о растительности местности, которая присуща тем или иным географическим объектам.

Определение географических координат объекта

Для того, чтобы иметь полное представление о нахождении того или иного объекта, нужно знать его широту (цифры сбоку карты) и долготу (цифры вверху или внизу).

Для определения точного нахождения объекта нужно знать следующее:

Обладая базовыми знаниями о расположении меридианов и параллелей, можно определить местонахождение любого места и расстояние между важными объектами, также эта информация важна для навигации и нанесения объектов на карты.

Иногда для более полного понимания местоположения предметов и направлений на них нужно измерить азимут и дирекционный угол, они измеряются по часовой стрелке. Чтобы узнать их значения удобно пользоваться обычным транспортиром или циркулем.

Истинный азимут – это угол между северным направлением географического меридиана и указанием на объект.

Магнитный азимут – зависит от направления стрелки компаса и расположения объекта на местности.

Дирекционные углы – углы между северным направлением сетки карты и объектами.

Измерения углов используются для правильного ориентирования на местности и правильного размещения объектов при создании карт.

Требования к картам

При обладании достаточными знаниями об обозначениях на картах, при возможности выбрать из нескольких карт, обратить внимание нужно на следующее.

Правильно выбрав карту и умея ею воспользоваться, можно получить все необходимые знания о местности и успешно применять эту информацию на практике.

Как читать туристскую карту и ориентироваться на местности

Содержание статьи

За картами кладов охотились пираты, мореплаватели наносили на карты новые материки, тысячи лет человечество собирало информацию о нашей планете и сегодня у нас под рукой огромное количество инструментов для планирования собственных приключений. Всё, что нам остаётся – научиться читать карты, как когда-то, каждый из нас, учился читать книги. В целом всё просто, но информации много, поэтому приготовьтесь сделать ещё один важный шаг навстречу самостоятельным путешествиям!

Тип карты

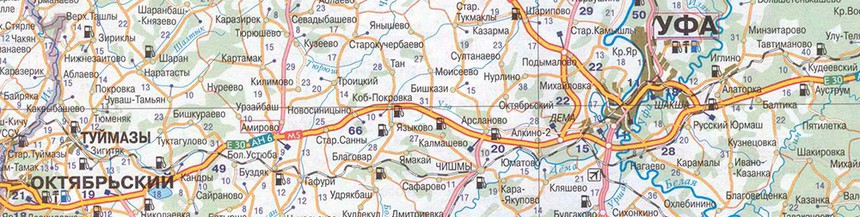

Для начала определимся, какие карты нужны нам — туристам и путешественникам. По содержанию выделяют множество карт: политические, социально-экономические, ботанические и т.д. и т.п. Но рассматривать мы будем в основном топографические.

Топографическая карта — географическая карта универсального назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности.

Топографические карты отлично подойдут для пешего или вело туризма. При сплавах по рекам они тоже хорошо помогут, но не менее полезной будет ещё и лоция участка реки, где вы планируете плыть.

Для авто путешествий больше подойдут дорожные или схематические карты. На них гораздо меньше информации о рельефе и характере местности, что ускоряет чтение карты, при этом здесь нагляднее показаны дороги, заправки, ночлег и прочая дорожная инфраструктура.

Легенда карты

Легенда карты — список или таблица условных обозначений с разъяснением их значения. Легенды карт в основном не унифицированы, но стандартизованы и обязательны к применению на топографических картах. Легенда помещается на свободном пространстве (например, в углах), чтобы не скрывать нужные объекты на карте. В атласах может размещаться на отдельных страницах.

Легенда — своего рода азбука для чтения карт, из неё вы узнаете, что означают символы, линии и текст, изображённый на вашей карте. Все элементы местности подразделяются на группы, для каждой из которых установлена своя система условных обозначений: населённые пункты, местные предметы, дорожная сеть, гидрография, рельеф, почвенно-растительный покров и границы.

Прежде чем отправиться в очередной поход, внимательно изучите условные обозначения элементов, которые могут попасться на вашем пути. Так вы убережёте себя от попадания в большое болото, не запланируете ночёвку прямо под линиями электропередач и будете лучше представлять характер местности, по которой вам предстоит передвигаться.

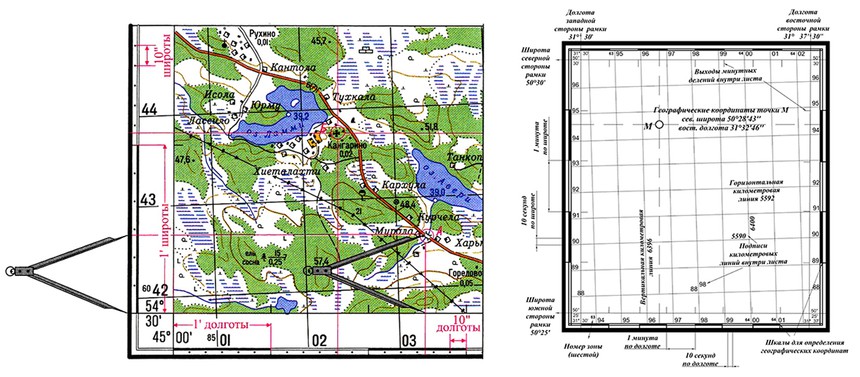

Рельеф местности на топографической карте

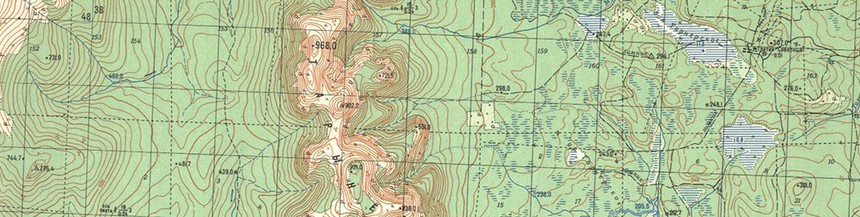

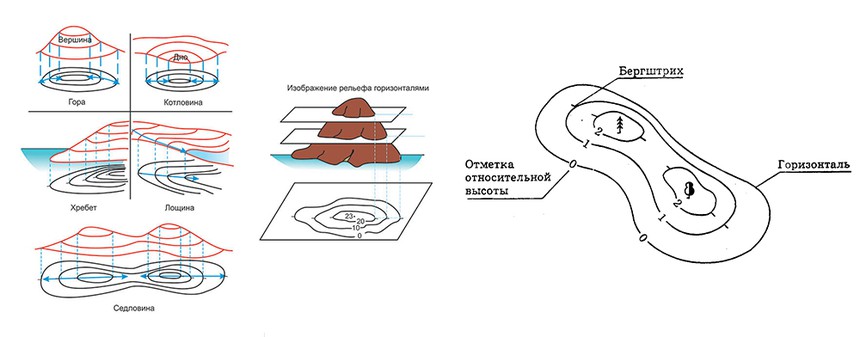

На топографических картах рельеф изображается кривыми замкнутыми линиями — горизонталями, которые дают трёхмерное (объёмное) представление о местности.

Горизонталь — линия на карте, соединяющая точки рельефа местности с одинаковой высотой над уровнем моря. Элементы рельефа, которые невозможно изобразить горизонталями (обрывы, овраги, промоины, скалы, курганы, ямы и т. п.), показываются специальными условными знаками.

Горизонтали на карте проводятся через равные промежутки высоты (например, каждые 10 метров подъёма, очередная линия), поэтому число горизонталей позволяет определять высоту и характер местности: чем больше горизонталей и чем ближе они друг к другу, тем круче подъём. Понять что изображено на карте овраг или гора, позволяют дополнительные элементы, такие как бергштрих.

Бергштрих — перпендикулярная короткая черта на горизонталях топографических карт, указывающая направление вниз по склону.

Также определить направление склона помогают цифровые подписи на некоторых горизонталях, указывающие их высоту над уровнем моря. Эти цифры всегда обращены верхней частью в сторону повышения ската. В отдельных местах, где необходимы подробности рельефа, между основными горизонталями проводят вспомогательные, их вычерчивают прерывистыми линиями с короткими звеньями. Для удобства чтения каждую пятую или каждую четвёртую горизонталь (в зависимости от сечения высоты) рисуют утолщённой.

Иногда, для большей наглядности, изображение дополняется так называемой отмывкой и послойной раскраской по ступеням высот.

Благодаря отмывке хорошо выделяются основные горные хребты и массивы, их важнейшие отроги и вершины, перевалы, уступы нагорий, глубокие долины и каньоны. Отчетливо воспринимается направление и сравнительная крутизна склонов. Поэтому, для походов по гористой местности, найти карту с отмывкой будет весьма кстати.

участок карты с отмывкой и без

Масштаб карты

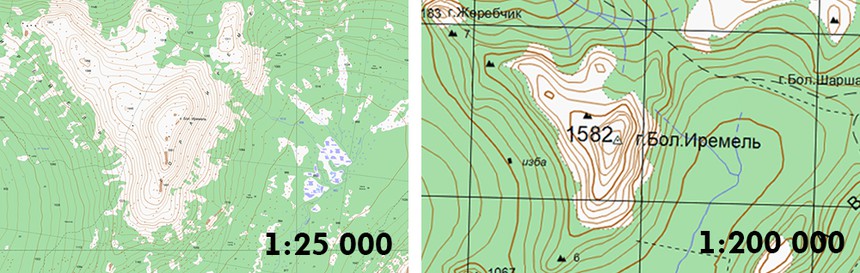

При попытке прочесть карту, не зная её масштаба, вы не поймёте какого размера объекты в реальности. Масштаб указывается в виде соотношения, например 1 : 100 000. Такое обозначение дает понять, что 1 единица расстояния на карте равна 100 000 единиц в реальном мире. Мы пользуемся метрической системой, поэтому в данном случае 1 сантиметр карты равен 100 000 сантиметрам в реальной жизни. Удобнее сразу переводить в метры или километры, здесь на один сантиметр карты получаем один километр местности. Измерив линейкой участки карты, вы легко поймёте, какое расстояние до объектов, какого размера лес, какой ширины река и так далее. Чем меньше соотношение, тем подробнее карта и в зависимости от ваших целей, нужно подбирать карту подходящего масштаба: если вы ищите контрольную точку на краю поляны во время соревнований по ориентированию, тогда вам понадобится карта с соотношением 1 : 25 000 и менее; а если вы едете на автомобиле по трассе, лучше выбрать с масштабом два и более километра на сантиметр.

детализация карт с разным масштабом

Главное не забывайте, что мы говорим о бумажных картах, на которых изображение статично. В интернете и на электронных устройствах чаще всего вы сможете динамически менять масштаб, так например, на картах яндекса или google, масштаб отображается в правом нижнем углу.

На изображении выше я нарочно увеличил изображение 250-метровой карты, чтобы показать разницу детализации, в действительности же обе карты, напечатанные в правильном масштабе, будут выглядеть иначе.

разница карт в реальном масштабе

Координатная сетка и географические координаты

Кроме условных изображений местности на топографические карты наносят систему координат в виде сетки взаимно перпендикулярных линий. Линии сетки проводятся на равных расстояниях одна от другой и образуют сетку квадратов, которая называется координатной или километровой сеткой. Километровой ее называют потому что стороны квадратов равны целому числу километров в масштабе карты. Для каждого масштаба установлены размеры сторон квадратов сетки:

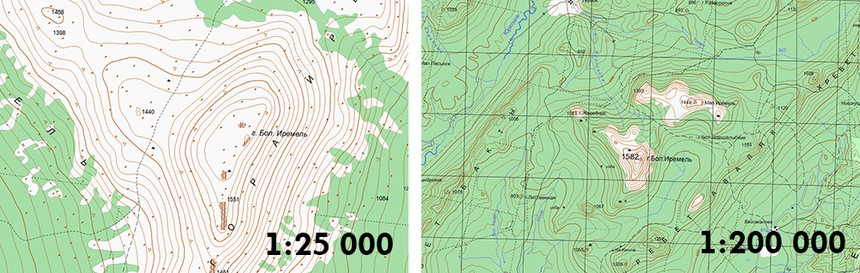

Для определения местоположения объектов на топографических картах используют географические координаты, они определяют положение точки относительно земного экватора и нулевого меридиана.

Не будем углубляться в термины и принципы построения координат, так как это довольно-таки объёмная тема и для наших целей в этом нет необходимости. Пройдём только по основным понятиям, вспоминая школьные уроки географии

Экватор – это воображаемая круговая линия, которая опоясывает весь земной шар и проходит через центр Земли. Линия экватора перпендикулярна оси вращения нашей планеты и находится на равном расстоянии от обоих полюсов.

Меридианы — кратчайшие линии, условно проведенные на поверхности Земли от одного полюса к другому.

Начальный или нулевой меридиан проведен по Гринвичской обсерватории (Лондон, Великобритания).

Зная цифры широты и долготы объекта, вы сможете определить его точное месторасположение на карте. В век технологий все измерительные процессы мы доверяем электронике, что весьма упрощает процесс планирования маршрута. Однако, возможно когда-нибудь вам всё-таки придётся искать точку по координатам на бумажной карте с помощью линейки и циркуля. Поэтому не поленитесь, возьмите в руки карту и потренируйтесь до того как окажетесь в неловкой ситуации.

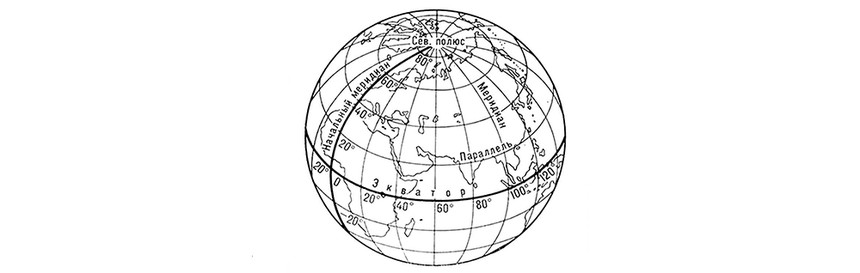

Определение географических координат по карте

Географические координаты на карте определяют по рамкам листа, которые являются меридианами и параллелями. Рамки подписанны в углах, и залиты штрихами — минутным делениями (не перепутайте со временем, в данном случае минуты и секунды будут обозначать расстояние).

Долгота определяется аналогично. Измеряют кратчайшее расстояние от точки до западной рамки карты, прикладывают измеритель к южной рамке, определяют количество минут и секунд (2’35») складывают полученное значение с долготой юго-западного угла рамки- 45°00′. Долгота точки A на карте будет равна: 45°00’+2’35» = 45°02’35»

Форматы записи географических координат

Положительные знаки координат представляются буквами: «N» — северная широта и «E» — восточная долгота. Отрицательные знаки координат представляются либо знаком «−», либо буквами: «S» — южная широта и «W» — западная долгота. Буквы могут стоять как впереди, так и сзади.

Единых правил записи координат не существует. Например, на картах поисковых систем по умолчанию показываются координаты в градусах с десятичной дробью без букв. На картах Google и картах Яндекс вначале широта, затем долгота (до октября 2012 на картах Яндекс был принят обратный порядок: сначала долгота, потом широта). Пример: 55.755831, 37.617673

На топографических картах чаще используется исконный способ записи с градусами, минутами и секундами. В настоящее время координаты могут записываться одним из множества способов или дублироваться двумя основными. Пример: 55°45′20.9916″N, 37°37′3.6228″E — градусы, минуты и секунды с буквами.

При необходимости форматы можно пересчитать самостоятельно: 1°(градус) = 60′ (минутам), 1′ (минута) = 60″ (секундам). Или воспользоваться сервисом онлайн конвертации.

Ориентирование на местности по топографической карте

Итак, азбуку мы изучили и уже неплохо читаем все символы и условные обозначения, следующий шаг — научиться ориентироваться по читаемой нами карте.

Ориентироваться на местности по карте – значит найти направление сторон света (север, юг, запад, восток); определить свое местоположение («точку стояния») относительно окружающих объектов и форм рельефа; найти нужный объект или направление движения и выдержать это направление в пути.

Процесс ориентирования по карте можно разделить на три этапа:

На первом этапе мы придаём карте такое положение, при котором северная сторона рамки карты будет обращена на север, и все направления на карте будут параллельны соответствующим направлениям на местности. Правильно сориентировать карту можно по линиям местности, по направлениям на ориентир или с помощью компаса.

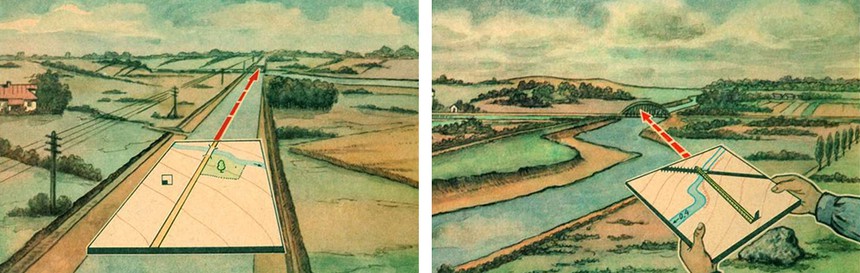

ориентирование карты по линии местности / по направлению

Если вы находитесь рядом с каким-нибудь линейным ориентиром, будь то линия электропередач, автомобильная или железная дорога, или что-то подобное, то сориентироваться проще всего по линии местности. Поверните карту так, чтобы изображение линейного объекта на карте совпало с направлением объекта на местности и все объекты, расположенные справа и слева от линейного ориентира на карте, располагались соответственно справа и слева на местности.

Если линейных ориентиров нет, можно спозиционировать карту по направлению на ориентир, в том случае, когда виден какой-нибудь явный объект, обозначенный на карте (мост, гора, одиноко стоящее дерево, строение и т.д.).

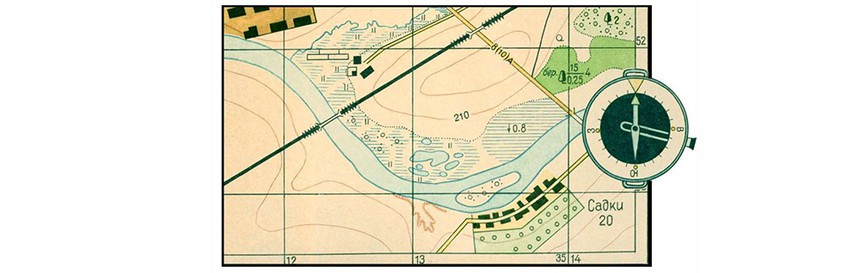

Когда хороших ориентиров нет, например, в густом лесу или на ровной местности без явных ориентиров, придётся воспользоваться компасом. Компас нужно приложить к одной из вертикальных линий карты (к линии километровой сетки или к рамке карты) таким образом, чтобы линия, соединяющая отметку «север-юг» на компасе, совпадала с выбранной вертикальной линией на карте. При этом отметка «север» на компасе должна быть направлена в сторону северного (верхнего) конца карты. Затем карту вместе с компасом нужно повернуть в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы верхняя сторона рамки карты совпадала с северным направлением магнитной стрелки.

Для точного ориентирования по компасу нужно учитывать разницу между истинным и магнитным севером, делая поправку на угол, который зависит от вашего местонахождения и меняется со временем. Информация о склонении может быть напечатана в легенде карты, но она становится неактуальной на старых картах. Для приблизительного позиционирования карты этой поправкой можно пренебречь.

Определение своего местоположения

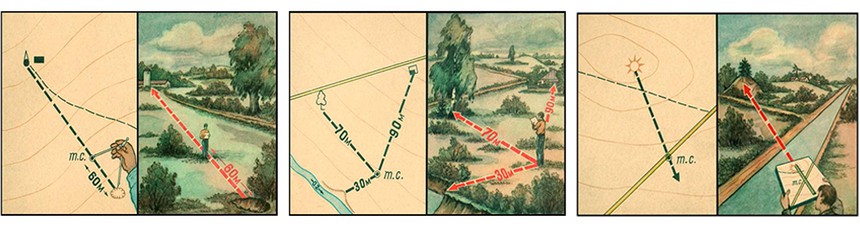

Точку своего местоположения проще всего определить, находясь около явного ориентира изображенного на карте (перекресток дорог, мост, отдельно стоящее дерево и т.д.). Например, вы стоите на мосту через реку, тогда находите на карте соответствующее обозначение моста, если он один — это и есть ваша точка стояния (т.с.), если их несколько, то постарайтесь найти дополнительные ориентиры, чтобы определить какой и из мостов ваш. В остальных случаях местонахождение можно приблизительно определить следующими способами: промером пройденного расстояния; по ближайшим ориентирам на глаз; засечкой по местным объектам; обратной засечкой и так далее. Основные принципы использования некоторых способов изображены на рисунке ниже.

промером пройденного расстояния / по ближайшим ориентирам на глаз / засечкой по местным объектам

После того, как вы правильно сориентировали карту, определили своё местоположение, нашли интересующие вас объекты и установили ориентиры вы можете начинать движение, периодически сопоставляя карту с реальной местностью или как говорят по науке — сличать карту.

В ходе движения необходимо регулярно сличать карту с местностью. Это позволяет быстро и полно изучать окружающую территорию, уточнять расположение наблюдаемых целей, ориентиров и других важных объектов, определять расстояния до них и так далее.

От теории к практике

Полезные ресурсы и дополнительные материалы

Мы рассмотрели далеко не все нюансы касающиеся карт для туризма, но для того чтобы начать самостоятельные путешествия этого вполне достаточно. Для тех, кто всерьёз решит заняться ориентированием или запланирует сложную экспедицию, необходимо углубиться в изучение темы; в этом вам помогут ссылки на ресурсы, которые представлены в этой статье выше.

В следующий раз мы поговорим о навигаторах, смартфонах и прочих современных устройствах и онлайн-сервисах, которые помогут вам с ещё большей лёгкостью изучать нашу планету. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи. Приятных вам путешествий!

Ориентирование: чтение топографических карт

1. Понятие о топографических картах, планах и схемах

2. Измерение расстояний по карте

3. Изображение местных предметов на топографических картах

4. Географические и прямоугольные координаты

5. Километровая сетка и пользование ею

1-Й ВОПРОС: ПОНЯТИЕ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ, ПЛАНАХ И СХЕМАХ

Топографической картой называется подробное и точное изображение местности на плоскости (бумаге), выполненное условными знаками с уменьшением всех линий местности в 10, 25, 50 тысяч раз и более (до миллиона).

Карты, изображающие всю земную поверхность или значительную ее часть (материк, страну) с уменьшением более чем в миллион раз, называются географическими картами.

Отношение, показывающее, во сколько раз все линейные размеры местности уменьшены при изображении их на карте, называется масштабом карты. Чем меньше это уменьшение, тем изображение местности, а, следовательно, и масштаб карты будут крупнее, и наоборот. Очевидно, чем крупнее масштаб карты, тем подробнее и точнее можно изобразить на ней местность.

Точное и подробное изображение отдельных небольших участков местности (до 100 км в длину и ширину), выполненное условными знаками с уменьшением линейных размеров местности в 10 тысяч раз и менее, называется, в отличие от карты, топографическим планом.

По крупномасштабным топографическим картам и планам можно достаточно подробно и точно изучать, местность и ориентироваться на ней, производить необходимые измерения и расчеты, подготавливать данные для ведения огня и целеуказания.

Топографические карты печатаются отдельными листами, размеры которых установлены для каждого масштаба. Боковыми рамками листов служат меридианы, а верхней и нижней рамками – параллели. На всех картах верхняя рамка всегда обращена на север. Все это позволяет в случае необходимости легко склеивать вместе несколько смежных листов карты.

Учитывая важное значение топографических карт и планов как подробных и точных документов о местности, их необходимо тщательно беречь, чтобы они не попали в руки противника.

Упрощенный чертеж, на котором изображены лишь некоторые основные элементы местности, важные для выполнения определенной задачи, называется схемой. Схемы составляются обычно глазомерно или по имеющейся карте и используются при составлении боевых графических документов различного назначения: схемы целей, схемы маршрута, схемы-донесения и т. п.

2-Й ВОПРОС: ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПО КАРТЕ

Чтобы измерить расстояние по карте, нужно знать ее масштаб. Масштаб всегда указывается под нижней (южной) рамкой карты и выражается численно или графически. В первом случае он называется численным, а во втором – линейным масштабом (рис. 1).

Надпись 1 : 25 000 – численный масштаб (читается «одна двадцатипятитысячная»). Он означает, что все линии местности изображены на данной карте с уменьшением в 25 тысяч раз, т. е. 1 см на карте соответствует 25000 см или 250 м на местности.

Расстояние, соответствующее 1 см на карте, называется величиной масштаба и всегда надписывается на карте между численным и линейным масштабами.

Еще проще – без всяких вычислений – расстояния по карте измеряют при помощи линейного масштаба, пользуясь для этого циркулем или полоской бумаги. Делают это так:

— ножки циркуля устанавливают в точках карты, расстояние между которыми требуется определить;

— не изменяя раствора циркуля, прикладывают его к линейному масштабу так, чтобы одна из ножек точно совпала с нулем или с подписанным делением вправо от нуля, а другая расположилась бы на мелких делениях влево от нуля;

— сумма отсчетов, прочитанных по масштабу против обеих ножек циркуля, дает искомое расстояние.

При откладывании заданных расстояний на карте порядок работы обратный: устанавливают необходимый раствор циркуля по линейному масштабу, затем откладывают на карте от указанной точки в нужном направлении отрезок, равный раствору циркуля (рис. 2).

3-Й ВОПРОС: ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

Все местные предметы изображаются на картах условными знаками. Все условные знаки местных предметов делятся на масштабные (контурные), внемасштабные и пояснительные.

Масштабными условными знаками изображаются такие местные предметы, размеры которых выражаются в масштабе карты. Их размеры (длину, ширину, площадь) можно определить по карте, например размеры леса, луга, болота и т. п. Каждый масштабный (контурный) условный знак состоит из контура, т. е. границы данного предмета, например границы леса, и дополнительных обозначений внутри контура, показывающих, какой местный предмет находится в данном контуре, например лес, кустарник, луг и т, п.

Контур леса, кустарника, луга, болота вычерчивается на картах точками (пунктирами).

Внемасштабными условными знаками изображаются более мелкие предметы, размеры которых в масштабе карты не отражаются, например колодец, указатель дорог, километровый столб и т. п. Такие предметы изображаются на картах в увеличенном виде. Если условный знак имеет вид симметричной фигуры (завод, колодец и т. п.), то точное местоположение по карте предмета, изображенного внемасштабным условным знаком, определяется центром знака, а несимметричной фигуры (памятник, отдельный камень и т. п.) – серединой основания. Если внемасштабный условный знак имеет в основании прямой угол, то изображаемый предмет находится в вершине прямого угла (указатель дорог, километровый столб, отдельное дерево, ветряная мельница и т. п.). Ось дороги, изображаемой на карте двумя линиями, проходит посередине между этими линиями.

Пояснительные условные знаки применяются для дополнительной характеристики местных предметов. Пояснительный условный знак показывает, например, какова порода леса, в каком направлении течет река и т. п.

Помимо пояснительных условных знаков на картах имеются пояснительные надписи. Например, у условного знака завода стоит надпись «кож». Это означает, что завод кожевенный. У некоторых условных знаков ставятся цифровые обозначения, например у условного знака моста дробь 15/10 показывает, что длина моста (числитель) –15 м, а грузоподъемность (знаменатель) – 10 т.

Надписи применяются также для указания собственных названий населенных пунктов, рек, озер, урочищ и т. д.

Чтобы карта легче читалась и была более наглядной, условным знакам придают по возможности форму, напоминающую форму изображаемых ими предметов (отдельное дерево, ветряная мельница и т. п.). Для этой же цели карты изготовляют в несколько красок: леса, сады, парки печатают зеленой краской, воду – голубой, шоссейные дороги – красной, улучшенные грунтовые дороги – оранжевой, рельеф – линиями светло-коричневого цвета.

При изображении на картах железных дорог указывают их характеристику (трех-, двух- и одноколейные), насыпи и выемки, мосты, а также все придорожные сооружения (станции, депо, казармы, будки). Линии связи вдоль железных дорог не показывают.

Автогужевые дороги при изображении их на карте делятся на автострады, шоссейные, улучшенные грунтовые и грунтовые (проселочные, полевые или лесные), а также тропы. На дорогах показываются выемки, насыпи, мосты, линии связи, километровые столбы, указатели дорог, обсадки. На улучшенных грунтовых дорогах надписывают их ширину в метрах, а на шоссейных – ширину одетой части (первая цифра) и всей дороги (вторая цифра в скобках), а также материал покрытия (А – асфальтобетон, Б – булыжник и т. п.).

В населенных пунктах наносят все улицы, площади, сады, парки и постройки, имеющие значение ориентиров. Дома в населенных пунктах объединяют в кварталы, которые заштриховывают.

Реки на картах изображают в одну или в две линии в зависимости от их ширины. Ширину рек (в метрах) надписывают. На картах масштаба 1 : 25 000 и 1 : 50 000 реки шириной менее 5 м изображают в одну линию.

Скорость течения рек (м/с) надписывают в середине стрелки, показывающей направление течения. У бродов указывают: в числителе – глубину брода в метрах, в знаменателе (буквой) – качество грунта дна (Т – твердый, В – вязкий, П – песчаный, К – каменистый).

Каналы шириной менее 3 м изображают на карте одной линией.

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА НА КАРТАХ.

На топографических картах рельеф изображается горизонталями.

Представим себе модель горы (рис. 3), рассеченной горизонтальными плоскостями, расположенными одна от другой на равных расстояниях по высоте. Обведя карандашом на бумаге основание горы и все полученные следы сечения, получим ряд кривых замкнутых линий, соединяющих точки с одинаковой высотой над основанием горы.

Замкнутые кривые линии, соединяющие точки с одинаковой высотой, называются горизонталями.

По одним горизонталям невозможно определить, в каком направлении повышается или понижается местность. Для обозначения этого направления на некоторых горизонталях перпендикулярно им ставят короткие черточки – указатели ската (скатоуказатели). Они всегда бывают направлены в сторону понижения ската.

Гору и котловину изображают замкнутыми, опоясывающими одна другую горизонталями. Указатели ската в первом случае <гора) стоят с наружной стороны замкнутых горизонталей, а во втором (котловина) – направлены внутрь.

Хребет и лощину изображают горизонталями, вытянутыми у хребта в сторону понижения, а у лощины – в сторону повышения.

Седловину определяют на карте по наличию двух расположенных рядом вершин и двух лощин, расходящихся в противоположных направлениях.

4-Й ВОПРОС: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ

Географические координаты. Земля имеет форму сфероида, т. е. сплюснутого шара. Так как земной сфероид весьма мало отличается от шара, то обычно этот сфероид называют земным шаром.

Земля вращается вокруг воображаемой оси и делает полный оборот за 24 ч. Концы воображаемой оси называются полюсами: один из них называется северным, а другой – южным.

Мысленно разрежем земной шар плоскостью, проходящей через ось вращения Земли. Эта воображаемая плоскость называется плоскостью меридиана. Линия пересечения этой плоскости с земной поверхностью называется географическим (или истинным) меридианом. Меридианов можно провести сколько угодно, и все они пересекутся в полюсах.

Плоскость, перпендикулярная земной оси и проходящая через центр земного шара, называется плоскостью экватора, а линия пересечения этой плоскости с земной поверхностью – экватором.

Если мысленно пересечь земной шар плоскостями, параллельными экватору, то на поверхности Земли получаются круги, которые называются параллелями.

Нанесенные на глобусы и карты параллели и меридианы составляют градусную сетку. Градусная сетка дает возможность определить положение любой точки на земной поверхности (рис. 4).

За начальный меридиан при составлении карт в метрических мерах принят Гринвичский меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию (вблизи Лондона).

Положение любой точки на земной поверхности, например точки А, может быть определено следующим образом: определяется угол j между плоскостью экватора и отвесной линией из точки А (отвесной линией называется линия, по которой падают тела, не имеющие опоры).

Этот угол j называется географической широтой точки А (рис. 5).

Широты отсчитываются по дуге меридиана от экватора к северу и к югу от 0 до 90°. В Северном полушарии широты положительны, в Южном – отрицательны.

Угол l заключенный между плоскостями начального меридиана и меридиана, проходящего через точку А, называется географической долготой точки А (рис. 6).

Долготы отсчитываются по дуге экватора или параллели в обе стороны от начального меридиана от 0 до 180°, на восток – со знаком «плюс», на запад – со знаком «минус».

Географическая широта и долгота точки называются ее географическими координатами.

Чтобы полностью определить положение точки над земной поверхностью, необходимо знать еще третью ее координату – высоту, отсчитываемую от уровня моря.

Прямоугольные координаты. В топографии наиболее широкое распространение получили так называемые прямоугольные координаты. Возьмем на плоскости две взаимно перпендикулярные линии – 0Х и 0Y. Эти линии называются осями координат, а точка их пересечения 0 – началом координат.

Положение любой точки на плоскости можно легко определить, если указать кратчайшие расстояния от осей координат до данной точки. Кратчайшими расстояниями являются перпендикуляры. Расстояния по перпендикулярам от осей координат до данной точки называются координатами этой точки.

Отрезки, параллельные оси X, называются координатами х, а параллельные оси Y – координатами у.

Система прямоугольных координат. Прямоугольные координаты, о которых шла речь, применяются на плоскости. Отсюда они получили название плоских прямоугольных координат. Эта система координат с успехом применяется на небольших участках местности, принимаемых за плоскость.

Для того чтобы применить систему плоских прямоугольных координат к сферической поверхности земного шара, приходится допускать некоторые условности.

Так как развернуть шар на плоскости без разрывов невозможно, весь земной шар условно делят линиями земных меридианов на 60 зон.

Для того чтобы получить зону на плоскости, ее проецируют на цилиндр, а затем этот цилиндр развертывают.

Строго говоря, зона, спроецированная на цилиндр, будет несколько искажена, в особенности на краях, но это искажение настолько незначительно, что практически его можно не принимать во внимание.

Получив таким образом зону на плоскости, к ней можно применить систему плоских прямоугольных координат. Осью X является средний (осевой) меридиан зоны, а осью Y – экватор. Пересечение осевого меридиана с экватором называется началом координат. Каждая зона имеет свое начало координат. Счет зон ведется от Гринвичского меридиана, который является западным для 1-й зоны.

Эта система координат называется системой прямоугольных координат.

Счет координат х ведется в метрах от экватора к полюсам. К северу от экватора все х положительны (имеют знак «плюс»), к югу – отрицательны (имеют знак «минус»). Очевидно, что на всем протяжении Европы и Азии координаты х положительны.

Счет координат у ведется от осевого меридиана. К востоку от осевого меридиана координаты у имеют знак «плюс», к западу – знак «минус». Это связано с рядом неудобств, так как» записывая координаты, всякий раз надо не забывать поставить соответствующий знак. Чтобы избавиться от знаков, вернее» чтобы иметь только один знак, условились координату для осевого меридиана считать не за нуль, а за 500 км (500000 м). В результате этого координаты у в пределах всей зоны имеют знак «плюс», который при записи можно отбрасывать, не опасаясь путаницы.

5-Й ВОПРОС: КИЛОМЕТРОВАЯ СЕТКА И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЮ

Каждый лист карты занимает небольшую часть зоны, а поэтому начало координат на карту не попадает. Для того чтобы можно было пользоваться координатами, на картах масштаба 1 : 10000, 1 : 25 000 и 1 : 50 000 нанесены координатные сетки, т. е. квадраты со стороной 1 км (их также называют километровыми сетками). На картах масштаба 1 : 100000 наносятся квадраты со стороной 2 км.

Вертикальные линии сетки параллельны осевому меридиану, а горизонтальные – экватору. Счет горизонтальных километровых линий ведется снизу вверх, а вертикальных – слева направо.

Наклон сетки объясняется тем, что западная и восточная линии рамки, представляющие собой географические меридианы, не параллельны осевому меридиану и образуют с ним некоторый угол, называемый сближением меридианов.

Но так как все вертикальные линии координатной сетки параллельны осевому меридиану, то и вся сетка будет наклонена по отношению к вертикальным линиям рамки на такой же угол.

Пользование координатной сеткой рассмотрим на примере.

Требуется определить по карте координаты тригонометрического пункта на высоте 141,5 (рис. 7).

Сначала нужно определить расстояние в метрах от экватора до данной точки. Это будет координата х; координатой у этой точки будет расстояние в метрах от осевого меридиана (считая осевой меридиан за 500000 м). Целые километры определяют по цифрам за рамкой, а доли километра (метры) измеряют внутри квадрата в масштабе карты.

Таким образом, координаты тригонометрического пункта будут: x=5880700; y=5297300.

При практической работе в пределах одного или двух листов карты для сокращения записи первые две цифры отбрасываются, так как они повторяются.

Следовательно, координатами тригонометрического пункта считаются: x=80 700, y=97 300.

Определять координаты точек по карте и, наоборот, наносить на карту точки по координатам приходится при указании целей и всего местоположения, привязке к точкам карты огневых позиций и наблюдательных пунктов, ориентировании на карте, постановке задач, докладах и донесениях.

Источник: учебное пособие по чтению топографических карт, издание не известно

Многие люди, интересующиеся выживанием, никогда не перейдут к практике, и не променяют свой родной.

В случае любой чрезвычайной ситуации, продуманный план действий может иметь для вас решающее.

Рассмотрим, сколько часов (и дней) может понадобится, чтобы пройти расстояние в 100 км.

Сбор снаряжения для автономного выживания вне цивилизации редко подразумевает «долгое плавание».