Как научиться делать двойной аксель

Как научиться делать двойной аксель

Подготовительные упражнения для обучения прыжкам в один оборот

Наблюдая детские соревнования, я часто вижу как фигуристы младших разрядов выполняют одинарные прыжки с уже заложенными ошибками. Этот факт очень тревожит, поскольку технические ошибки не позволят в дальнейшем реализовать спортсмену свой потенциал, который, возможно, был дан ему природой. К сожалению, тренеры, форсируя прыжки, обучают своих спортсменов с такими огрехами, что надеяться на результаты в будущем вряд ли стоит. Тренеры начальной подготовки должны более серьезно и ответственно относиться к обучению детей прыжкам в один оборот, ведь каких-то особенных знаний для этого от них не требуется, само фигурное катание содержит в себе весь арсенал элементов, необходимый для грамотной подготовки юных фигуристов к прыжковым элементам. Сегодня речь пойдет о типичных ошибках и способах их исправить (а лучше не допустить), то есть о подготовительных и подводящих движениях, которые помогут тренерам более грамотно научить фигуристов прыжкам.

Одним из основных недостатков подготовки фигуристов в нашей стране является то, что у нас нет стандартизированной системы обучения скольжению. Практика мирового фигурного катания уже в очередной раз нам всем доказала, что базу катания надо закладывать с первых шагов на льду, чтобы затем начать шаг за шагом обучать прыжкам. У нас же в Москве тренерская мысль идет в обратном направлении: сначала учат прыгать, а потом пытаются научить кататься, приглашая различных специалистов по скольжению, не понимая даже, что катание на ребрах — это основа всей прыжковой техники, и чем грамотнее катание (на ребрах и по дугам), тем техничнее будут многооборотные прыжки.

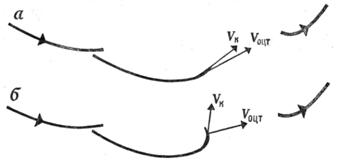

Давайте сейчас даже не будем говорить про вторую оценку, по которой мы уже несколько лет проигрываем западному миру, давайте посмотрим как исполняют прыжки наши и западные фигуристы топ-уровня. Нашей нерадостной отличительной чертой прежде всего можно назвать отсутствие мощной амплитуды прыжка, поскольку на заходе в прыжок наши фигуристы обычно гасят скорость, а на выезде за счет слабой техники скольжения получают куцый выкат, что заставляет их опять усиленно набирать ход, молотя ногами (видимо, от незнания, что ход набирается не столько мышечным усилием, сколько реберным катанием по дугам, за счет работы коленей и голеностопов).

Скольжение по дугам имеет определенную технику, основанную на правильной позиции и верном положении угла каждого сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного) по отношению ко льду, а также на положении плеч и их работы на скручивание и раскручивание. Вообще в фигурном катании все повороты делаются головой, плечами, корпусом, тазом, свободной ногой, а конек уже последним участвует в движении. Все эти тонкости надо заложить в спортсмена на начальной стадии обучения, иначе про результат можно забыть сразу.

Вся теория техничного исполнения любых прыжков заключается в секретах наездной дуги, то есть в умении правильно находиться на дуге перед прыжковой фазой. Когда юный спортсмен будет научен скручиванию и раскручиванию корпуса на дугах, тогда этот навык можно перенести на правильную группировку в прыжках. Вращение в три и больше оборотов в прыжке создается не потому, что спортсмен сильно толкнулся, а потому что он владеет определенной техникой, наработанной и в поворотах, и в прыжках, и при накручивании на нужную ногу.

Любой прыжок, какой бы мы ни делали, имеет дугу наезда, в конце которой траектория переходит в крутой неполный завиток, и в создавшийся момент вращения фигурист отталкивается, выполняя прыжок. Понятно, что без владения дугами прыжок грамотно не исполнить.

После отмены «школы» в качестве соревновательной программы, мы допустили непростительную ошибку, убрав ее из учебно-тренировочного процесса, хотя суть фигурного катания не изменилась и скольжение продолжает являться основным критерием судейства в наши дни. Все основные элементы — скобы, крюки, выкрюки, тройки и петли — фигурист должен уметь делать, причем с двух ног (левая, правая), в двух направлениях (вперед, назад) и на двух ребрах (внутрь, наружу). И если каждый поворот надо обязательно уметь делать в «свою сторону», так как функционально это подводящее движение для прыжков, то в «не свою сторону» их надо делать ради дорожек шагов и для общего развития координации спортсмена. Сегодня наши фигуристы не умеют кататься в правую сторону, потому что тренеры не понимают, зачем это нужно, хотя ответ очевиден. У многих современных спортсменов карьера и судьба сложилась бы иначе, если б к многооборотным прыжкам они могли бы приложить скольжение, в том числе и в другую сторону. В настоящее время только Федерация Москвы взялась за труд реанимировать скольжение через обязательное тестирование фигуристов, что принесло уже заметные специалистам положительные результаты в скольжении в шагах, связках, комбинациях, но сколько времени, а главное — возможностей упускают все другие.

Учить прыжки в один оборот можно только после того, как ребенок способен правильно выполнять дуги и необходимые троечные повороты. Обучать двойным прыжкам можно в том случае, если фигурист без ошибок исполняет одинарные прыжки.

Вращения стоя на левой и правой ногах были и остаются подводящими движениями ко всем прыжкам, потому что от них прежде всего зависит развитие вестибулярного аппарата спортсмена. У кого вестибулярный аппарат устойчивый, те и тройные прыжки выполняют, а кто вращается плохо, тот и прыгает плохо. Конкретным подводящим движением является обратный винт, который является базовой позицией для прыжков, и прежде чем начать вообще что-либо прыгать, надо научиться обратному винту. Винт делается через тройку вперед внутрь — назад наружу, где вращение начинается с дуги назад наружу, создавая вращательный момент правым плечом, при котором правая рука стремится к левой. Очень важно на вращениях научить держать позицию в руках, потому что позиция — это баланс. Обычно дети вращаются кто как, но в основном с зажатыми плечами, в то время как они должны быть свободными. Тренеры обычно не акцентируют свое внимание на позицию рук, хотя именно они создают баланс и образуют ту ось, которая будет держать спортсмена.

Для тех многих фигуристов, которые вообще не могут устоять на правой ноге во время вращения, советую еще одно упражнение: начать вращаться в обратном винте, затем подпрыгнуть и дальше продолжить вращение.

Спина является очень важным «органом» у фигуриста. У кого-то она бывает сильной от природы, но чаще всего ее приходится отдельно закачивать, но только не в детском возрасте, иначе ее можно загубить нагрузками. Когда дети только начинают заниматься фигурным катанием, то вообще ничего закачивать не надо, а лучше заниматься общеразвивающими упражнениями на все группы мышц, которые приведут к гармонии всех частей тела, к координации, росту мышечной массы. Однако сейчас, когда все втянулись в прыжковую гонку, можно видеть, как дети со слабой спиной и вялой осанкой, но исключительно на своей физиологии способны делать прыжки в три оборота. Правда, потом, в пубертатный период, эта способность начнет рушиться, прыжки начнут сыпаться, а тренеры наберут новых детей и запустят конвейер заново, вместо того, чтобы грамотно обучать.

Аксель считается базовым прыжком в фигурном катании и обычно разучивается первым. По умению его выполнять можно судить о технической подготовленности фигуриста в целом, поэтому Аксель и самый простой прыжок, и самый сложный одновременно.

На детских соревнованиях я часто вижу, как юные спортсмены, выполняя Аксель в два с половиной оборота, выезжают не вперед по фронту движения, а назад, то есть практически в то же место, откуда шла дуга наезда.

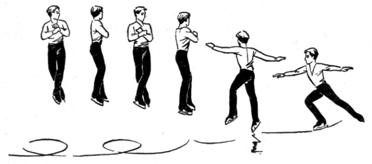

Эта типичная ошибка говорит о том, что фигуристы не обучены переносить центр тяжести с толчковой ноги на маховую. Толкаясь в прыжок, они исполняют накручивающее движение на толчковой ноге, в то время как сам пируэт в воздухе должен выполняться вокруг маховой ноги. Если мах сделан недостаточно широко, то вперед уже не улетишь, а только назад да еще и с наклоном. Здесь важно еще на стадии перекидного прыжка научить переносить в воздухе центр тяжести с толчковой ноги на маховую.

Также в этом упражнении стоит сразу обратить внимание на работу рук, которые в Акселе играют большую роль. Обычно дети не делают мах руками, а практически сразу начинают их складывать в группировку, приближая к корпусу и тем самым запуская вращательное ускорение. Визуально видно, как в таком случае поднимаются плечи и втягивается шея на прыжке, а сам прыжок невысокий и с наклоном корпуса. Спортсмена надо учить не столько делать мах, сколько подать руки также вперед как и маховую ногу, что обеспечит пролет и время на перенос центра тяжести с опорной ноги на маховую, а затем уже переходить к группировке. Этот момент хорошо отрабатывать на вращении «в зонтике»: сначала руки разведены в стороны и лишь потом начинаем их собирать, чтобы обеспечить ускорение.

Обычно тренеры упускают из внимания этот аспект в силу того, что дети способны даже без маха поднимать себя в воздух, легко крутить прыжки, потому что центробежная сила у них очень велика, и тренеры, гоняясь за тройными прыжками в раннем возрасте, совершенно не обращают внимание на отталкивание. В каждом прыжке все начинается с опорной ноги: сначала должен быть отрыв ото льда, который подхватывается уже плечами, руками, группировкой.

Следующий аспект — это работа маховой ноги. Если работе толчковой ноги тренеры уделяют хоть какое внимание, то часто забывают, что что в прыжке важна работа и маховой ноги, потому что кроме высоты любой прыжок, не только Аксель, должен иметь поступательное движение. Правильно исполненный прыжок имеет траекторию полета, поэтому от спортсмена надо добиваться, чтобы свободная нога принимала участие в прыжке, поскольку именно она в момент маха задает направление. Идеальный прыжок тот, из которого спортсмен на выезде имеет длинную выездную дугу, похожий на выезд парницы после выброса. Советую тренерам и спортсменам нарабатывать баланс соответствия в действиях толчковой и маховой ноги, потому что они обе ответственны за прыжок.

Еще один сложный момент Акселя — это толчок в прыжок с дуги наезда, который может осуществляться либо со стопорящего движения, либо через зубец. Я своих спортсменов специально не обучаю никакому из этих движений, поскольку исхожу из положения, что фигурист должен сам найти для себя удобный ему способ. Но я опираюсь на скольжение, ведь, идя на Аксель, спортсмен делает тройку, поэтому надо следить, чтобы дуга отрыва в перекидном и на Акселе была не прямая или пологая, а классическая дуга, как ей положено быть на тройке. В ее конечной точке надо совершить толчок, чтобы сама дуга создала вращательное движение. Новичку в младшем возрасте очень сложно сделать стопорящее движение, потому что он не сможет толкнуться ногой. Другое дело, что в дальнейшем для прыжка в два с половиной или три с половиной оборота нужно уметь осуществлять предтолчковое движение плугом, которое оставляет на льду широкий след от лезвия. У нас в арсенале начальной подготовки есть такой элемент как «остановка плугом», то есть ребром. Ребенок должен уметь ехать на наружном ребре и вдруг остановиться, повернув конек поперек движения, как это делают все танцоры. В момент торможения плугом скорость несколько снижается, а значит легче будет поймать момент (не период) толчка в прыжок. Это движение выполняется не голеностопом, а всем корпусом, и ему надо учить обязательно. Спортсмен будет выполнять толчок в прыжок через стопорящее движение плугом, если в момент торможения его корпус будет работать, не оставаясь позади, иначе уже не толкнуться.

Р еберные прыжки

У квалифицированных фигуристов величина угла постановки толчковой ноги в прыжках аксель с различным числом оборотов приблизительно одинакова, что свидетельствует о единой технике выполнения начальной части прыжка.

Какие же варианты выполнения толчковой дуги в прыжке аксель встречаются в практике фигурного катания? Встречается несколько вариантов стопора. Прежде всего, это зубцовый стопор, при котором конец толчковой ноги, покидая лед, совершает перекат через зубцы. При этом след, оставляемый на льду, тонкий, не имеет выраженных признаков скобления ребром (рис. 40, а).

Реберный стопор. При выполнении его конек опорной ноги поворачивается относительно направления скольжения и соскабливает лед передней частью наружного ребра (рис. 40, б).

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| ||||||||||||||

| Рис. 39. Толчковая дуга в прыжке аксель: Таким образом, характер выполнения стопора в прыжках типа аксель играет важную роль, и в процессе обучения необходимо сопоставлять общий технический рисунок прыжка с особенностями каждого способа выполнения стопора. На основе такого сопоставления целесообразно корректировать технику толчка определенного фигуриста. Сравнение стабильности выполнения прыжков двойной аксель показало, что фигуристы, использующие комбинированный стопор, прыгают более стабильно. Это обстоятельство позволяет предположить, что комбинированный стопор проще с точки зрения надежности управления.

Для успешного овладения техникой толчка очень важно согласование стопорящего движения, поворота плеч и маховых движений конечностями. Величина опорной реакции в толчке достигает наибольшего значения в момент, когда руки и свободная нога, выполняющие маховое движение, направлены вертикально вниз. В этом положении конек толчковой ноги наиболее глубоко проникает в лед, что субъективно воспринимается фигуристом как упор, позволяющий уверенно выполнить отталкивание. Освоение стопорящего движения должно начинаться с разучивания перехода на толчковую ногу. Этот переход обычно сопровождается небольшим поворотом плеч в отрицательном направлении. С началом маховых движений плечи и таз фигуриста поворачиваются в положительном направлении. В результате возникает стопорящее движение. На этом этапе обучения большое значение имеет контроль за положением линии плеч: в момент наиболее сильного взаимодействия конька со льдом линия плеч должна быть перпендикулярна к направлению движения. Таким образом, одним из критериев оценки действий в толчке может служить согласование положения линии плеч, маховых звеньев и акцента в стопорящем движении. Фаза активного отталкивания в прыжках аксель длится 0,2—0,3 сек. В течение этого времени звенья тела непрерывно меняют положение относительно друг друга. Для упрощения контроля за толчком в процессе обучения можно оценивать правильность положения тела в момент наиболее сильного взаимодействия конька со льдом: если в данный момент маховые звенья направлены вертикально вниз, а линия плеч перпендикулярна к направлению общего движения тела, значит, действия фигуриста согласованны на протяжении всего толчка.

Обучение маховым движениям в прыжке аксель целесообразно начинать с имитационных упражнений в зале. Эти упражнения должны быть направлены в первую очередь на совершенствование траекторий движения центров тяжести звеньев, выполняющих маховые движения. Выбор траектории движения маховых звеньев в прыжке аксель определяется несколькими положениями. Для совершения прыжков с максимальным числом оборотов следует уменьшать момент инерции тела при отрыве, одновременно повышая начальную угловую скорость вращения. Поэтому при овладении маховыми движениями руками и свободной ногой следует стремиться, чтобы траектории эти проходили близко от продольной оси тела. В прыжке аксель такого положения можно добиться, если выполнять мах таким образом, чтобы плоскости движений рук и свободной ноги были параллельны продольной оси тела и отстояли от нее на минимально возможное расстояние. Другое положение заключается в том, что направление перемещения маховых звеньев должно в основном совпадать с направлением отталкивания. Направление движения о. ц. т. тела в прыжке аксель приблизительно совпадает с направлением касательной к толчковой дуге. Следовательно, именно в этом направлении должны осуществляться маховые движения. Указанным двум положениям в наибольшей степени отвечает параллельный мах двумя руками в направлении вперед-вверх, аналогичный применяемому в прыжках в высоту при перекидном способе. Направление маха ногой также должно совпадать с направлением общего движения. Для овладения маховыми движениями можно использовать следующее упражнение. Фигурист стоит на полу, руки опущены. Затем он отводит руки назад насколько может и без задержки энергичным движением посылает их вперед. При прохождении вертикального положения руки должны слегка касаться бедер. Движения рук должны проходить в параллельных плоскостях. Когда фигурист освоит это упражнение, можно использовать также отягощения весом до 1 кг, прикрепляемые к кистям рук. Эффективно и аналогичное упражнение с резиновым амортизатором. Овладевая маховыми движениями руками, нужно стремиться максимально отводить их назад, так как это увеличивает путь разгона махового звена и создает предпосылки для увеличения скорости махового движения. В прыжке аксель у сильнейших фигуристов при отведении назад руки достигают горизонтального положения. Угол отведения бедра маховой ноги доходит до 45° по отношению к вертикали. Причем маховая нога должна быть согнута в коленном суставе, так как это уменьшает момент инерции ее относительно оси тазобедренного сустава и облегчает разгон всего звена. Упражнения с отягощением и амортизаторами полностью применимы и для совершенствования махового движения свободной ногой. Отрыв ото льда происходит с дуги назад-внутрь и сопровождается широким маховым движением свободной ногой и рукой в направлении общего вращения тела. Существует два варианта выполнения маха, несколько различающихся между собой. В первом тело фигуриста в конце толчка оказывается в раскрытом положении благодаря акцентированным маховым движениям рукой и ногой в направлении общего движения тела. Во втором варианте свободную ногу в конце толчка скрещивают спереди с толчковой, в результате чего группировку фигурист начинает выполнять уже в толчке. В обоих вариантах маха важна синхронность движений свободной ногой и одноименной рукой. Первый способ позволяет достичь большей высоты и длины прыжка и зрелищно более эффектен. Второй способ облегчает выполнение плотной группировки, поэтому рекомендуется для прыжка в 3 оборота.

Прыжок валлей является единственным в настоящее время реберным прыжком, выполняемым с отрицательным направлением вращения тела в полете. Сложность создания начального вращения в толчке затрудняет выполнение этого прыжка в 2 и более оборотов. Внутренний аксель. Прыжок осуществляют толчком внутреннего ребра опорной ноги (рис. 45). В исходном перед толчком положении свободная нога и противоположная рука отведены назад. В толчке ноги и руки группируются, а приземление происходит на ход назад-наружу на толчковую ногу. При разучивании важно контролировать выполнение окончания толчковой дуги и не допускать поворота тройкой, иначе технический рисунок прыжка меняется и он превращается в прыжок петлей. Во время скольжения по толчковой дуге следует значительно наклонить тело внутрь дуги (до 70- 75°), поскольку толчок может вызвать нарушение равновесия в сторону выпуклости толчковой дуги. Московский фигуристПрыжковая математика: работа над ошибками Подготовительные упражнения для обучения прыжкам в один оборотНаблюдая детские соревнования, я часто вижу как фигуристы младших разрядов выполняют одинарные прыжки с уже заложенными ошибками. Этот факт очень тревожит, поскольку технические ошибки не позволят в дальнейшем реализовать спортсмену свой потенциал, который, возможно, был дан ему природой. К сожалению, тренеры, форсируя прыжки, обучают своих спортсменов с такими огрехами, что надеяться на результаты в будущем вряд ли стоит. Тренеры начальной подготовки должны более серьезно и ответственно относиться к обучению детей прыжкам в один оборот, ведь каких-то особенных знаний для этого от них не требуется, само фигурное катание содержит в себе весь арсенал элементов, необходимый для грамотной подготовки юных фигуристов к прыжковым элементам. Сегодня речь пойдет о типичных ошибках и способах их исправить (а лучше не допустить), то есть о подготовительных и подводящих движениях, которые помогут тренерам более грамотно научить фигуристов прыжкам. Одним из основных недостатков подготовки фигуристов в нашей стране является то, что у нас нет стандартизированной системы обучения скольжению. Практика мирового фигурного катания уже в очередной раз нам всем доказала, что базу катания надо закладывать с первых шагов на льду, чтобы затем начать шаг за шагом обучать прыжкам. У нас же в Москве тренерская мысль идет в обратном направлении: сначала учат прыгать, а потом пытаются научить кататься, приглашая различных специалистов по скольжению, не понимая даже, что катание на ребрах — это основа всей прыжковой техники, и чем грамотнее катание (на ребрах и по дугам), тем техничнее будут многооборотные прыжки. Давайте сейчас даже не будем говорить про вторую оценку, по которой мы уже несколько лет проигрываем западному миру, давайте посмотрим как исполняют прыжки наши и западные фигуристы топ-уровня. Нашей нерадостной отличительной чертой прежде всего можно назвать отсутствие мощной амплитуды прыжка, поскольку на заходе в прыжок наши фигуристы обычно гасят скорость, а на выезде за счет слабой техники скольжения получают куцый выкат, что заставляет их опять усиленно набирать ход, молотя ногами (видимо, от незнания, что ход набирается не столько мышечным усилием, сколько реберным катанием по дугам, за счет работы коленей и голеностопов). Секретов нетСкольжение по дугам имеет определенную технику, основанную на правильной позиции и верном положении угла каждого сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного) по отношению ко льду, а также на положении плеч и их работы на скручивание и раскручивание. Вообще в фигурном катании все повороты делаются головой, плечами, корпусом, тазом, свободной ногой, а конек уже последним участвует в движении. Все эти тонкости надо заложить в спортсмена на начальной стадии обучения, иначе про результат можно забыть сразу. Вся теория техничного исполнения любых прыжков заключается в секретах наездной дуги, то есть в умении правильно находиться на дуге перед прыжковой фазой. Когда юный спортсмен будет научен скручиванию и раскручиванию корпуса на дугах, тогда этот навык можно перенести на правильную группировку в прыжках. Вращение в три и больше оборотов в прыжке создается не потому, что спортсмен сильно толкнулся, а потому что он владеет определенной техникой, наработанной и в поворотах, и в прыжках, и при накручивании на нужную ногу. Если говорить детально, то позиция плечевого пояса перед прыжком должна быть совершенно параллельна лезвию конька опорной ноги на льду. За счет движения отпускания корпуса и плеч на льду будет создаваться момент вращения. Любой прыжок, какой бы мы ни делали, имеет дугу наезда, в конце которой траектория переходит в крутой неполный завиток, и в создавшийся момент вращения фигурист отталкивается, выполняя прыжок. Понятно, что без владения дугами прыжок грамотно не исполнить. После отмены «школы» в качестве соревновательной программы, мы допустили непростительную ошибку, убрав ее из учебно-тренировочного процесса, хотя суть фигурного катания не изменилась и скольжение продолжает являться основным критерием судейства в наши дни. Все основные элементы — скобы, крюки, выкрюки, тройки и петли — фигурист должен уметь делать, причем с двух ног (левая, правая), в двух направлениях (вперед, назад) и на двух ребрах (внутрь, наружу). И если каждый поворот надо обязательно уметь делать в «свою сторону», так как функционально это подводящее движение для прыжков, то в «не свою сторону» их надо делать ради дорожек шагов и для общего развития координации спортсмена. Сегодня наши фигуристы не умеют кататься в правую сторону, потому что тренеры не понимают, зачем это нужно, хотя ответ очевиден. У многих современных спортсменов карьера и судьба сложилась бы иначе, если б к многооборотным прыжкам они могли бы приложить скольжение, в том числе и в другую сторону. В настоящее время только Федерация Москвы взялась за труд реанимировать скольжение через обязательное тестирование фигуристов, что принесло уже заметные специалистам положительные результаты в скольжении в шагах, связках, комбинациях, но сколько времени, а главное — возможностей упускают все другие. Общие рекомендацииУчить прыжки в один оборот можно только после того, как ребенок способен правильно выполнять дуги и необходимые троечные повороты. Обучать двойным прыжкам можно в том случае, если фигурист без ошибок исполняет одинарные прыжки. Вращения стоя на левой и правой ногах были и остаются подводящими движениями ко всем прыжкам, потому что от них прежде всего зависит развитие вестибулярного аппарата спортсмена. У кого вестибулярный аппарат устойчивый, те и тройные прыжки выполняют, а кто вращается плохо, тот и прыгает плохо. Конкретным подводящим движением является обратный винт, который является базовой позицией для прыжков, и прежде чем начать вообще что-либо прыгать, надо научиться обратному винту. Винт делается через тройку вперед внутрь — назад наружу, где вращение начинается с дуги назад наружу, создавая вращательный момент правым плечом, при котором правая рука стремится к левой. Очень важно на вращениях научить держать позицию в руках, потому что позиция — это баланс. Обычно дети вращаются кто как, но в основном с зажатыми плечами, в то время как они должны быть свободными. Тренеры обычно не акцентируют свое внимание на позицию рук, хотя именно они создают баланс и образуют ту ось, которая будет держать спортсмена. Для тех многих фигуристов, которые вообще не могут устоять на правой ноге во время вращения, советую еще одно упражнение: начать вращаться в обратном винте, затем подпрыгнуть и дальше продолжить вращение. Спина является очень важным «органом» у фигуриста. У кого-то она бывает сильной от природы, но чаще всего ее приходится отдельно закачивать, но только не в детском возрасте, иначе ее можно загубить нагрузками. Когда дети только начинают заниматься фигурным катанием, то вообще ничего закачивать не надо, а лучше заниматься общеразвивающими упражнениями на все группы мышц, которые приведут к гармонии всех частей тела, к координации, росту мышечной массы. Однако сейчас, когда все втянулись в прыжковую гонку, можно видеть, как дети со слабой спиной и вялой осанкой, но исключительно на своей физиологии способны делать прыжки в три оборота. Правда, потом, в пубертатный период, эта способность начнет рушиться, прыжки начнут сыпаться, а тренеры наберут новых детей и запустят конвейер заново, вместо того, чтобы грамотно обучать. АксельАксель считается базовым прыжком в фигурном катании и обычно разучивается первым. По умению его выполнять можно судить о технической подготовленности фигуриста в целом, поэтому Аксель и самый простой прыжок, и самый сложный одновременно. На детских соревнованиях я часто вижу, как юные спортсмены, выполняя Аксель в два с половиной оборота, выезжают не вперед по фронту движения, а назад, то есть практически в то же место, откуда шла дуга наезда. Эта типичная ошибка говорит о том, что фигуристы не обучены переносить центр тяжести с толчковой ноги на маховую. Толкаясь в прыжок, они исполняют накручивающее движение на толчковой ноге, в то время как сам пируэт в воздухе должен выполняться вокруг маховой ноги. Если мах сделан недостаточно широко, то вперед уже не улетишь, а только назад да еще и с наклоном. Здесь важно еще на стадии перекидного прыжка научить переносить в воздухе центр тяжести с толчковой ноги на маховую. Также в этом упражнении стоит сразу обратить внимание на работу рук, которые в Акселе играют большую роль. Обычно дети не делают мах руками, а практически сразу начинают их складывать в группировку, приближая к корпусу и тем самым запуская вращательное ускорение. Визуально видно, как в таком случае поднимаются плечи и втягивается шея на прыжке, а сам прыжок невысокий и с наклоном корпуса. Спортсмена надо учить не столько делать мах, сколько подать руки также вперед как и маховую ногу, что обеспечит пролет и время на перенос центра тяжести с опорной ноги на маховую, а затем уже переходить к группировке. Этот момент хорошо отрабатывать на вращении «в зонтике»: сначала руки разведены в стороны и лишь потом начинаем их собирать, чтобы обеспечить ускорение. Обычно тренеры упускают из внимания этот аспект в силу того, что дети способны даже без маха поднимать себя в воздух, легко крутить прыжки, потому что центробежная сила у них очень велика, и тренеры, гоняясь за тройными прыжками в раннем возрасте, совершенно не обращают внимание на отталкивание. В каждом прыжке все начинается с опорной ноги: сначала должен быть отрыв ото льда, который подхватывается уже плечами, руками, группировкой. Следующий аспект — это работа маховой ноги. Если работе толчковой ноги тренеры уделяют хоть какое внимание, то часто забывают, что что в прыжке важна работа и маховой ноги, потому что кроме высоты любой прыжок, не только Аксель, должен иметь поступательное движение. Правильно исполненный прыжок имеет траекторию полета, поэтому от спортсмена надо добиваться, чтобы свободная нога принимала участие в прыжке, поскольку именно она в момент маха задает направление. Идеальный прыжок тот, из которого спортсмен на выезде имеет длинную выездную дугу, похожий на выезд парницы после выброса. Советую тренерам и спортсменам нарабатывать баланс соответствия в действиях толчковой и маховой ноги, потому что они обе ответственны за прыжок. Еще один сложный момент Акселя — это толчок в прыжок с дуги наезда, который может осуществляться либо со стопорящего движения, либо через зубец. Я своих спортсменов специально не обучаю никакому из этих движений, поскольку исхожу из положения, что фигурист должен сам найти для себя удобный ему способ. Но я опираюсь на скольжение, ведь, идя на Аксель, спортсмен делает тройку через зубец, поэтому надо следить, чтобы дуга отрыва в перекидном и на Акселе была не прямая или пологая, а классическая дуга, как ей положено быть на тройке. В ее конечной точке надо совершить толчок, чтобы сама дуга создала вращательное движение. Новичку в младшем возрасте очень сложно сделать стопорящее движение, потому что он не сможет толкнуться ногой. Другое дело, что в дальнейшем для прыжка в два с половиной или три с половиной оборота нужно уметь осуществлять предтолчковое движение плугом, которое оставляет на льду широкий след от лезвия. У нас в арсенале начальной подготовки есть такой элемент как «остановка плугом», то есть ребром. Ребенок должен уметь ехать на наружном ребре и вдруг остановиться, повернув конек поперек движения, как это делают все танцоры. В момент торможения плугом скорость несколько снижается, а значит легче будет поймать момент (не период) толчка в прыжок. Это движение выполняется не голеностопом, а всем корпусом, и ему надо учить обязательно. Спортсмен будет выполнять толчок в прыжок через стопорящее движение плугом, если в момент торможения его корпус будет работать, не оставаясь позади, иначе уже не толкнуться. Для двойного или тройного Акселя при торможении плугом надо сесть в ногу, тогда за счет этого движения создастся вращательный момент, который будет усилен спортсменом за счет работы таза, плеч и рук. Еще тренерам и спортсменам надо обратить внимание, что при заходе на Аксель центр тяжести до и после поворота тройки должен находиться обязательно внутри круга, а значит, все время следить за положением таза. Если таз будет вывален из круга, то выезда из прыжка не будет. СальховСальхов считается достаточно простым прыжком, ведь недаром он и тулуп стали первыми прыжками, исполненными в четыре оборота. Однако, сальхов может стать невыполнимым, если выучить его неправильно. Основная ошибка состоит в том, что фигурист начинает делать скручивающее движение плечами еще находясь на льду, то есть перед толчком в прыжок, в то время как надо делать все наоборот: сначала толчок, а затем скручивание. Приобретенный неправильный навык бывает очень трудно искоренить. Подводящим движением для сальхова считаю умение выполнить подряд три-пять троек на одной ноге вперед наружу, при этом свободная нога должна быть оттянутой и не прижатой, чтобы грамотно перенести центр тяжести с толчковой ноги на маховую. Такие прыжки как Аксель, сальхов и тулуп делаются с большим амплитудным движением перехода с толчковой ноги на маховую. Риттбергер, флип и лутц входят в другую группу прыжков, так как здесь центр тяжести переносится на толчковую ногу. Для правильного исполнения многократных троек надо так сесть в конек, чтобы скорость движения была постоянной, то есть без замедления. Для этого надо, находясь на опорной ноге, работать коленом, а свободной ногой, обязательно оттянутой, идти от бедра вперед на мах. Дети обычно садятся в ногу, но во время исполнения тройки наклоняют корпус вперед, вместо того, чтобы подтягивать таз, вследствие чего перевешиваются на зубец и клюют носом. Кроме того, в момент поворота юные спортсмены обычно совершают другую ошибку: еще больше садятся в ногу, вместо того чтобы подниматься на ней, выпрямляя колено. ТулупНа детских соревнованиях случается видеть прыжок тулуп похожим на Аксель, хотя, казалось бы, ничего общего между этими двумя прыжками нет. Ошибка обучения состоит в том, что ребенок ставит ногу для толчка, затем разворачивает корпус по ходу вперед и делает мах, что не характерно ни для Акселя, ни для тулупа. Кроме того, разворачиваясь в момент прыжка лицом по ходу движения, спортсмен ворует пол-оборота и прыгает на пол-оборота меньше. Чтобы избежать подобной ошибки, надо научить фигуриста простому прыжку тулуп в пол-оборота, который является хорошим подводящим движением. То есть в момент отталкивания ногой, когда опорная нога находится на наружной дуге, надо поставить толчковую ногу, как это требует прыжок тулуп, и выполнить пол-оборота не разворачиваясь, чтобы научить прыгать с толчковой ноги, обращая внимание на то, что ногу надо не просто поставить, а именно ею толкнуться. Также важно проследить за тем, чтобы плечи до отталкивания были развернуты в центр круга, а в момент отталкивания начали работать на скручивание из круга. РиттбергерРиттбергер — сложный прыжок, потому что в его основе лежит сложный элемент — тройка назад наружу, поэтому, прежде чем учить прыжок, дети должны выучить эту тройку и исполнять ее правильно в самом повороте. Правильное выполнение троечного поворота назад наружу требует исполнять его с двумя скрещенными ногами вместе, то есть свободная нога должна находиться относительно опорной ноги в положении купе, тогда работа плеч во время поворота будет выполняться правильно. Если свободная нога будет находиться в стороне от опорной, то во время прыжка плечи уйдут за этой ногой и прыжка уже не будет. Также важно, чтобы центр тяжести оставался в круге до и после троечного поворота, а сам поворот выполнялся через пяточную часть конька. Мой совет не начинать прыгать риттбергер, пока вы не убедитесь, что тройка выучена правильно, что дети освоили разминочный шаг в виде этих поворотов. Прыжок в один оборот на освоенной тройке будет исполнен легко и сразу, потому что дуга сама выбросит спортсмена в прыжок. Тренер должен зафиксировать в сознании спортсмена эти ощущения. Если прыжок не получается, значит надо вернуться к базе, начать сначала, а не закатывать ошибку. Основная причина неправильного ребра на флипе содержится в неграмотной позиции плеч в момент его исполнения. В момент нахождения на внутренней дуге назад, спортсмен должен переходить на опорную ногу в центр круга и только потом начинать работу плечами. Но спортсмены обычно торопятся сделать вращательное движение за счет плеч, и корпус уходит, а вслед за ним меняется и ребро. Чтобы судьи не делали замечаний, все должно происходить в другой последовательности: сначала толчок, потом работа плеч. Обучать детей флипу и лутцу надо только после того, как они овладеют дугами. Понаблюдайте, многие начинающие фигуристы даже через 3-4 года занятий не способны после тройки устоять на внутреннем ребре при исполнении внутренней дуги назад. Обычно все они после тройки заваливаются вперед на зубец, потому что их центр тяжести смещен вперед из-за того, что их не научили после тройки выпрямлять ногу. Научите юного фигуриста после тройки встать в момент поворота, тогда его центр тяжести окажется на средней части лезвия конька, и он сможет ехать ровно и красиво и с опорной ноги сделать флип. Для этого останется только сесть в ногу, соблюдая траекторию скольжения, и перейти на толчковую ногу. Здесь надо отрабатывать переход на опорную ногу, которая будет толчковой для прыжка, и отрабатывать прыжок спиной без поворота, чтобы закрепить сначала толчок, а уже потом вращательное движение плечами. В качестве подготовительного движения советую отрабатывать многооборотные тройки назад-внутрь — вперед-наружу, чтобы было равномерное поступательное движение. Здесь важно, чтобы свободная нога была вытянутой и скрещенной сзади. Когда это движение технически станет правильным, то можно начинать отрабатывать момент перехода на толчковую ногу, следить за тем, чтобы фигурист не наклонялся вперед, а шел спиной назад, при этом спина должна находиться внутри круга. Для этого тройку надо делать через пятку, тогда поворот будет совершаться внутри круга, корпус останется ровным и выход на толчковую ногу будет правильным. Фигуристка Виктория Волчкова изумительно прыгала лутц. Она его делала не просто с наружного ребра, а заходила на него с дуги назад наружу, так что вопросов про ребро в ее случае вообще не было. То, как Виктория делала этот прыжок, была особенность моей школы и ее техники, потому что не каждый тренер может научить так делать и не каждый фигурист способен на наружной дуге так раскрутиться плечами, хотя именно в этой технике и есть вся красота прыжка лутц. Сейчас почти все делают лутц таким образом: только в последний момент меняют ребро и прыгают, потому что чем короче и круче дуга въезда на прыжок, тем легче его выполнять. Если сразу ехать на ребре, то там дуга задает большой общий наклон и удержать плечи, а потом раскрутиться в обратную сторону сможет далеко не каждый. Если вы хотите, чтобы ваш спортсмен грамотно прыгал лутц, то научите его сначала делать кросс-роллы назад-наружу. Это упражнение позволит обучить правильному переходу с ноги на ногу с перемещением центра тяжести. К тому же здесь плечи работают также, как они будут работать во время прыжка. Еще кросс-роллы хорошо использовать как подготовительное движение, потому что в них существует ритм. Раз, два, три — и прыгнул в пол-оборота без вращательного движения, чтобы научиться толкаться с опорной ноги. Фигуристы должны сначала толкнуться, а потом совершать движение плечами. По крайней мере всех своих спортсменов я учу именно так. Также хорошим подводящим движением будет служить поворот выкрюк назад наружу, потому что позиция плеч в нем та же самая, что и при заходе на лутц: они раскрыты наружу из круга перед поворотом. Задачи на вниманиеЯ уверен, что многие ошибки будут исправлены, если тренеры обратят внимание на базовое скольжение и будут черпать технику прыжка именно в технике выполнения дуг и поворотов. Тренер должен уметь разложить на фазы каждый прыжок и в каждой фазе выделить, какой момент важен, то есть уметь научить прыжку даже по частям, даже пока не прыгая его целиком. Мастерство тренера и состоит в умении видеть ошибку и знать, как ее исправить, как подготовить своего спортсмена к выполнению технически сложного элемента.

|