Как научиться определять метафору и эпитеты

Чем метафора отличается от эпитета? Примеры

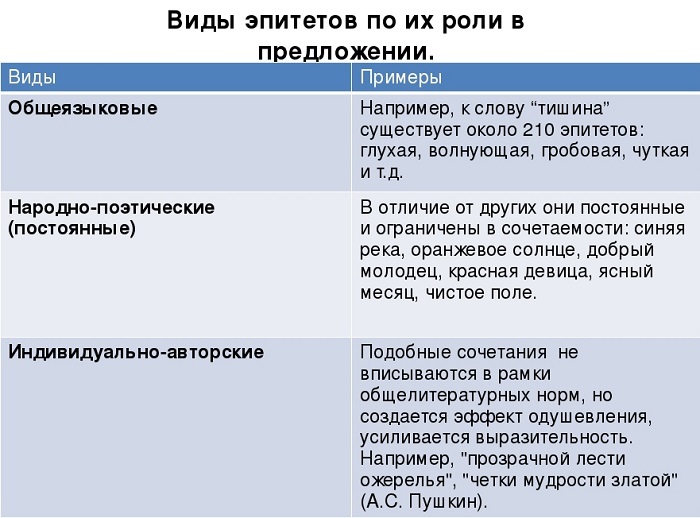

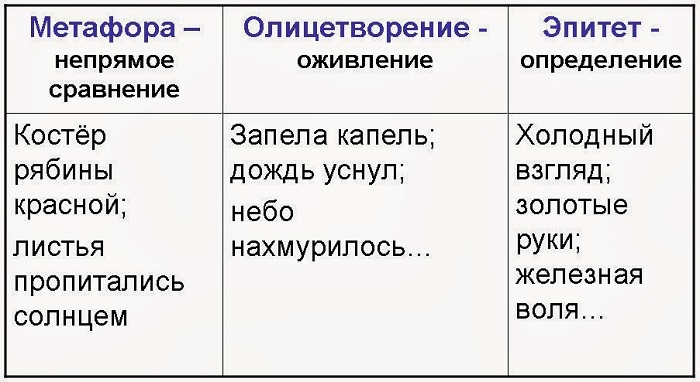

Метафора является скрытым сравнением, чем отличается от эпитета — образного определения предмета или явления.

Метафора и эпитет являются тропами художественного стиля речи. Эти образные средства делают речь выразительной и яркой. Оба тропа возникают на уровне ассоциативных связей между признаками, состоянием или действий явлений и предметов, и-за чего иногда бывает затруднительно определить отличие метафоры от эпитета. Чтобы выяснить, чем отличается метафора от эпитете, вспомним основные черты интересующих нас художественных средств языка.

Метафора — средство речевой выразительности

Метафора возникает как перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства зрительных и слуховых восприятий, эмоционально-психологических и вкусовых представлений, внутренних и внешних особенностей предмета или явления (размера, формы, расположения в пространстве, функции и пр.).

Этот вид тропа основывается на сопоставлении нового предмета с уже известным, нахождении точек соприкосновения в чем-либо и выделении их общих признаков, например:

Эпитет — образное определение

Ни одно художественное произведение не состоится без определений, обозначающих предметы или явления действительности. В произведениях литературы определения существуют особенные, которые не только называют признак предмета, но и выражают эмоциональное, образное восприятие действительности художником слова. Такие образные определения называются эпитетами.

Понаблюдаем, как мастерски использует эпитеты поэт А. К. Толстой:

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,

В полуденных лучах следы недавней стужи

Дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо

И морщит на полях синеющие лужи.

Эпитеты помогают создать образную картину мира. Автор через призму своего эмоционального восприятия смог расцветить её красками слов-эпитетов и сделал яркой и выразительной.

Отличие метафоры от эпитета

1. Метафора — это образное скрытое сравнение, которое можно превратить в сравнительный оборот, например:

Пчела из кельи восковой

Летит за данью полевой.

Поэт употребил метафору, в которой улей подобен келье, сделанной из воска:

улей — келья из воска.

Эпитет — это художественное определение, которое невозможно трансформировать в сравнительный оборот.

2. Эпитет характеризует конкретный предмет иногда с неожиданной стороны. В метафоре не существует такой конкретики. Метафора возникает в результате ассоциативной связи между двумя предметами, в результате чего возникает на основе их подобия поэтический образ.

3. Эпитеты обычно выражаются прилагательными, существительными-приложениями, наречием, обозначающим образ действия.

Метафора представляет собой оборот речи, состоящий из слов разных частей речи. Метафора бывает развернутой, в составе которой используются эпитеты как её составляющая часть, например, читаем у В. В. Маяковского:

Парадом развернув

моих страниц войска,

Я прохожу

по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжёло,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

Поэт уподобляет свою поэзию грозному оружию, а виды её и художественные средства — оружию разного рода войск. Метафору дополняют эпитеты, создавая всю полноту яркого поэтического образа.

Разница между метафорой и эпитетом

Эпитет и метафора относятся к средствам художественной выразительности, благодаря которым речь становится стилистически выразительной, образной, яркой. Определить их различие бывает непросто из-за того, что и метафора, и эпитет имеют не прямое, а переносное значение, возникающее на уровне ассоциативных связей между предметами, явлениями, их признаками, действием или состоянием.

Эпитет является образным определением, в котором заключается устойчивый отличительный признак изображаемого: сырая земля, молниеносная реакция; молчаливо свидетельствуют; нестись, сметая с пути.

В предложении эпитет всегда связан со словом, к которому относится: существительным или глаголом. Например: трескучий мороз, ласковое солнце; болезненно морщиться.

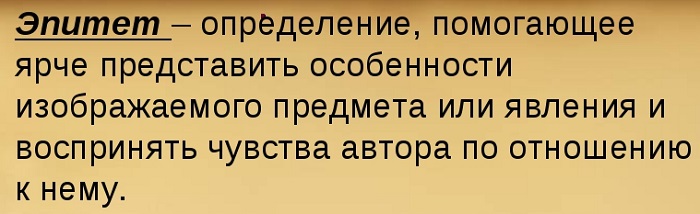

По значению и стилистическим функциям эпитеты классифицируют как постоянные, изобразительные и выразительные.

Постоянные эпитеты свойственны разговорной речи и устному народному творчеству. Они отличаются устойчивостью и часто воспринимаются как нечленимые речевые обороты, наделенные символическим смыслом: добрый молодец, теплые страны, древний мир, на скорую руку, лететь пулей.

В изобразительных эпитетах выделяется существенный обобщенный признак ряда предметов или явлений, выделенный на основе типизации: золотая осень, здоровый дух, немое молчание, по-отцовски советовать.

Выразительные эпитеты содержат авторскую субъективную оценку, в сочетании с определяемым словом придают тексту многозначность и служат одной из форм проявления индивидуального стиля в литературном творчестве. Примером могут служить эпитеты, которые встречаются в поэзии Б. Пастернака:

Колокольчик не пьет костоломных росинок;

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском;

…обрушат Сухую грусть на дно очей.

Метафора как вид тропа близка к выразительным эпитетам. Она строится на основе подобия предметов и явлений, сходства их признаков или по аналогии с действиями и состояниями. Чаще всего метафора выражается не одним словом, а развернутой конструкцией, в которой содержится определенное переносное значение.

Оно может отражать подобие по внешним или внутренним признакам: форме, цвету, вкусу, содержанию:

Над головой гроздьями висели спелые звезды. (Сравнение по форме)

Кусты усеяны росистыми жемчужинами. (Сравнение по форме и цвету)

Зимний холод проник в его сердце и лишил жизнь ярких красок. (Сравнение по содержанию происходящего)

В метафоре нет прямого указания на предмет сравнения. Она не акцентирует внимание на сходстве, а вызывает ассоциации, отличающиеся многозначностью в процессе субъективного восприятия художественного текста.

Метафора может быть сложной и сочетать целый ряд образов, создающих эмоциональный фон поэтической речи:

Узкие улочки сжали пространство

До витражей в кафедральном соборе.

Что же мне снится с таким постоянством

Эпитет – это выразительнейшее средство в литературе, которое используется нами ежедневно. Людям очень повезло, что они не общаются на уровне машин, не обмениваются голой и скудной информацией без каких-либо эмоций.

Обедненная и невыразительная речь мешает восприятию сказанного и нахождению общего языка. И в то же время одно-единственное меткое слово способно не только преподнести слушателю целую увлекательную историю, но и отразить вызванные ей эмоции. И этим словом является «эпитет».

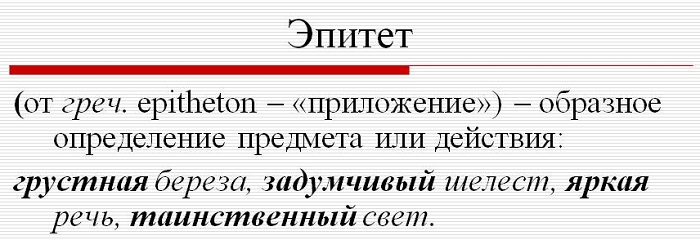

Что такое эпитет

Таким образом, эпитет – это определение при конкретном слове, благодаря которому оно становится более выразительным, вследствие чего усиливается красота его произношения и восприятия.

Эпитет является разновидностью тропов – художественных обогатителей речи, состоящих также из метафор, олицетворений, сравнений, гипербол и некоторых других элементов. Название его берет начало от греческого слова «приложенный».

В целях лучшего понимания термина имеет смысл привести несколько примеров эпитетов:

Эпитеты могут быть выражены несколькими частями речи, а именно:

прилагательным (что встречается чаще всего), к примеру, «жемчужная роса»;

существительным, используемым как приложение к основному слову, например, «волшебница – зима»;

наречием, отражающим образное определение какого-либо действия, например, «тепло освещаются витрины магазинов»;

деепричастием, если они также образно определяют действия, например, «Блеща средь полей…, вот он льется. Дон..».

Тот предмет, которому дает описание или определение эпитет, всегда находится в одном предложении с ним.

Важный момент! В сети Интернет можно найти удобный онлайн словарь эпитетов. При работе над сочинением, докладом или художественным произведением им можно воспользоваться для подбора удачных вариантов.

Виды эпитетов

Данные выразительные средства классифицируются:

простые – одиночные прилагательные: «статная осина»;

сложные либо слитные – имеющие два и более корней, но рассматриваемые как единое: «пшенично-желтые усы, убедительно-быстроногий спортсмен»;

составные, имеющие форму словосочетания: «Всеволод Большое Гнездо, Владимир Красное Солнышко».

2. По степени освоенности:

3. По семантическому признаку:

цветовые («алый сумрак»);

оценочные, характеризующие объекты в плане поведения, психологии, портрета, цвета, формы, температуры дающие поведенческую, психологическую портретную характеристику либо по цвету, форме, температуре («грустная голубизна»).

изобразительные и лирические («золотые листья»);

эмоциональные («очаровательное утро»).

5. По уровню стойкости связи со словом, которое определяют:

свободные («робкая любовь»);

постоянные («добрый молодец», «светлое будущее»).

6. По способу обозначения признака:

с прямым значением («седой старик»);

с переносным значением («седой туман»).

Отличия эпитета от сравнения и метафоры

Если кратко, то сравнение сопоставляет одно явление, понятие либо предмет с другим: «дверь заскрипела как зверь».

Оно может также противопоставлять их, как в этой части стихотворения:

«То не чудо сверкает над нами… то бессмертное Ленина знамя…» (Н. Тихонов).

Эпитет – это, по большому счету, скрытое сравнение. Например:

Грань различия между эпитетом и метафорой еще тоньше, так как они входят в одну группу тропов:

Метафора характеризует слово либо выражение в переносном значении. Кроме того, она придает им большую выразительность. Эпитет же обозначает какую-то важную черту в описываемом им предмете или явлении.

Эпитет может быть несколькими частями речи. В любом случае он находится в рамках одного предложения с определяемым словом. Метафора же – только существительное, и конструкция, в которой она состоит, уже более сложная.

Эпитет – художественный прием, отражающий характеристику предмета или явления и его оценку автором. Метафора отличается тем, что выражает признак, характеризующий только авторскую оценку. Ее роль – в выделении общих черт предмета с каким-либо другим по его свойствам, сравнение и преподнесение в более эффектном варианте.

«тяжелый характер» (эпитет);

«костер рябины красной» (метафора).

Примеры эпитетов в литературе

Без использования эпитетов, как одних из самых выразительных и потому важных средств, невозможно представить русский язык и ни один текст литературного произведения. Без них не составить подробное мнение автора о каком-либо объекте, не создать полноценное признание в любви.

Вот яркие примеры вышесказанного из стихов и романов:

«Как соломинкой, пьешь мою душу.

Знаю, вкус ее горек и хмелен.

Но я пытку мольбой не нарушу.

О, покой мой многонеделен» (А. Ахматова);

«Ночь была свежая и неподвижно – светлая» (Л. Толстой);

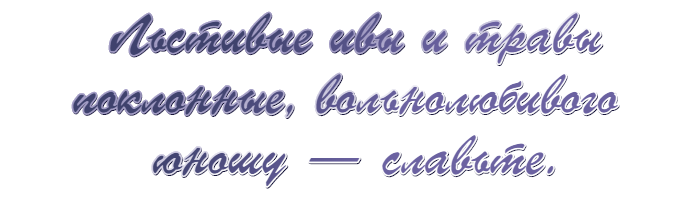

«Льстивые ивы и травы поклонные,

Вольнолюбивого юношу – славьте» (М. Цветаева);

«Задумчивый и нежный мой край» (С. Есенин).

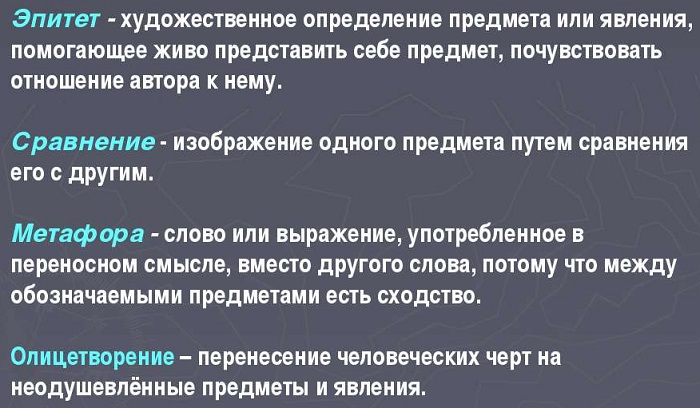

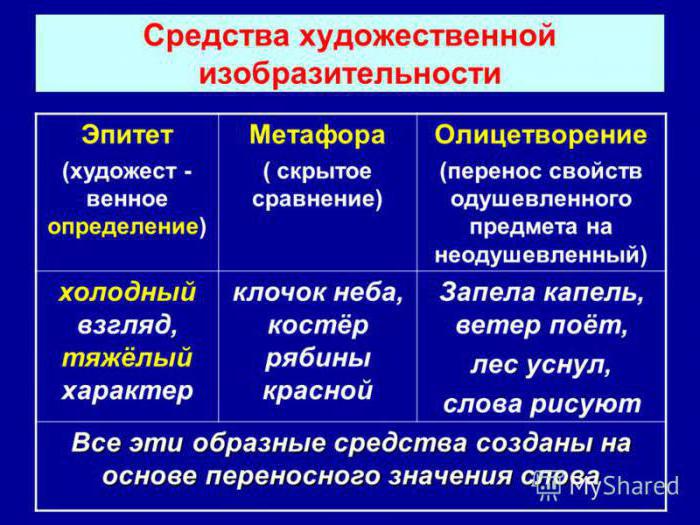

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения: определения, примеры

Какими бывают средства художественной выразительности?

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения относятся к разным группам средств художественной выразительности.

Отдельно также рассматривают фразеологические средства (в их основе лежат фразеологизмы), тропы (особые обороты речи, используемые в переносном значении).

Где используются средства художественной выразительности?

Стоит отметить, что средства художественной выразительности применяются не только в литературы, но и в различных сферах общения.

Наиболее часто эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения можно встретить, конечно, в художественной и публицистической речи. На также они присутствуют в разговорном и даже научном стилях. Они играют огромную роль, так как помогают автору воплотить в жизнь свой художественный замысел, свой образ. Полезны они и для читателя. С их помощью он может проникнуть в потайной мир создателя произведения, лучше понять и вникнуть в авторский замысел.

Эпитет

Большинство литературоведов рассматривают эпитет как один из основных приемов в поэтическом творчестве, украшающим стихотворную речь.

Если обратиться к истокам этого слова, то оно произошло от древнегреческого понятия, обозначающего в дословном переводе «приложенный». То есть являющееся дополнением к основному слову, главная функция которого сделать основную мысль понятнее и выразительнее. Чаще всего эпитет стоит перед основным словом или выражением.

Как и все средства художественной выразительности, эпитеты развивались от одной литературной эпохи к другой. Так, в фольклоре, то есть в народном творчестве, роль эпитетов в тексте весьма велика. Они описывают свойства предметов, либо явлений. Выделяют их ключевые особенности, при этом чрезвычайно редко обращаются к эмоциональной составляющей.

Позже роль эпитетов в литературе меняется. Она значительно расширяется. Этому средству художественной выразительности придают новые свойства и наполняют не присущими ему ранее функциями. Особенно это становится заметно у поэтов Серебряного века.

В наши дни, особенно в постмодернистских литературных произведениях, структура эпитета усложнилась еще сильнее. Усилилось и смысловое наполнение этого тропа, приводящее к удивительно выразительным приемам. Например: пеленки золотились.

Функция эпитетов

Эти средства художественной выразительности, а особенно эпитеты, помогают читателям или слушателям воочию представить, о чем говорит или пишет автор, понять, как он относится к этому предмету.

Эпитеты служат для реалистичного воссоздания исторической эпохи, определенной социальной группы или народа. С их помощью мы можем представить, как говорили эти люди, какие слова окрашивали их речь.

Что такое метафора?

Метафора может быть как отдельным словом, так и целым выражением, которое употребляется автором в переносном значении. В основе этого средства художественной выразительности лежит сравнение предмета, который пока не назван, с каким-то другим на основе их общего признака.

При этом те метафоры, которые использовал Аристотель, практически невозможно отличить от литературного преувеличения (гиперболы), обычного сравнения или олицетворения. Он понимал метафору намного шире, чем современные литературоведы.

Примеры употребления метафоры в литературной речи

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения активно применяются в художественных произведениях. Причем для многих авторов именно метафоры становится эстетической самоцелью, порой полностью вытесняя первоначальное значение слова.

В качестве примера литературные исследователи приводят в пример известного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Для него нередко важен не житейский исходный смысл конкретного высказывания, а приобретаемое им метафорическое значение, новый неожиданный смысл.

Для тех читателей и исследователей, кто был воспитан на аристотелевском понимании принципов литературы, это было непривычно и даже непонятно. Так, на этом основании не признавал поэзию Шекспира Лев Толстой. Его точки зрения в России XIX века придерживались многие читатели английского драматурга.

Показателен пример поэтов-футуристов, творивших в России в начале XX века. Их главной целью было максимально отдалить метафору от ее первоначального смысла. Такими приемами часто пользовался Владимир Маяковский. Пример, заглавие его поэмы «Облако в штанах».

При этом после Октябрьской революции употреблять метафору стали намного реже. Советские поэты и писатели стремились к ясности и прямолинейности, поэтому необходимость в употреблении слова и выражения в переносном смысле отпала.

Для этого метафоры постоянно употребляют, рассказывая о новейших источниках знаний и информации, используют ее для описания современных достижений человечества в науке и технике.

Олицетворение

Для того чтобы разобраться, что такое олицетворение в литературе, обратимся к происхождению этого понятия. Как и большинство литературоведческих терминов, оно уходит своими корнями в древнегреческий язык. В дословном переводе означает «лицо» и «делаю». С помощью этого литературного приема природные силы и явления, неодушевленные объекты обретают свойства и приметы, присущие человеку. Как бы одушевляются автором. Например, им могут придать свойства человеческой психики.

Такие приемы часто используют не только в современной художественной литературе, но и в мифологии, и религии, в магии и культах. Олицетворение было ключевым средством художественной выразительности в сказаниях и притчах, в которых древнему человеку объяснялось, как устроен мир, что стоит за природными явлениями. Они одушевлялись, наделялись человеческими качествами, ассоциировались с богами или сверхлюдьми. Так древнему человеку было проще принять и понять окружающую его действительность.

Примеры олицетворений

Понять, что такое олицетворение в литературе, нам помогут примеры конкретных текстов. Так, в русской народной песне автор утверждает, что «лыко горем подпоясалось».

С помощью олицетворения появляется особое миросозерцание. Для него характерно ненаучное представление о природных явлениях. Когда, например, гром ворчит как старик, или солнце воспринимается не как неодушевленный космический объект, а как конкретный бог по имени Гелиос.

Сравнение

Для того чтобы разобраться в основных современных средствах художественной выразительности, важно понять, что такое сравнение в литературе. Примеры в этом нам помогут. У Заболоцкого встречаем: «Раньше он был звонкий, точно птица» или Пушкина: «Он бежал быстрее лошади».

Подобной цели служит метафора, эпитеты, сравнения, олицетворения. Таблица, в которой представлены все эти понятия, помогает наглядно разобраться в том, чем они отличаются друг от друга.

Виды сравнений

Рассмотрим для детального понимания, что такое сравнение в литературе, примеры и разновидности этого тропа.

Он может использоваться в виде сравнительного оборота: мужик глуп, как свинья.

Часто сравнения образуются за счет существительного в творительном падеже. Классический пример: он ходит гоголем.

Как научиться определять метафору и эпитеты

Автор: Кулагина Надежда Викторовна

Организация: Гимназия №12

Населенный пункт: г. Долгопрудный

Цели урока :

обучающие: ознакомить учащихся с лексическими средствами выразительности: эпитетом, сравнением, метафорой; научить находить их и понимать их роль в поэтических текстах; привить навык использования средств выразительности в своей речи;

развивающие: продолжить работу по обогащению словарного запаса обучающихся, по развитию образной речи и языкового чутья; по развитию навыков анализа поэтического текста;

воспитательные : прививать любовь к художественному слову, к русской литературе.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование урока: раздаточный материал, тексты стихотворений, карточки с заданиями, цветные карандаши, презентация.

(Условное обозначение: ПО – предполагаемый ответ.)

Ход урока.

Слово учителя.

Читая художественные произведения, мы испытываем различные чувства, плачем и смеемся, грустим, радуемся, отчаиваемся или воодушевляемся. А вы, ребята, задумывались: почему все это происходит с нами? Почему так сильно воздействуют на нас книги, которые мы читаем?

Одним из таких средств является эпитет. Запишем это слово в тетрадь.

Эпитет (от греч. epitheton –приложение) – определение, придающее выражению образность и эмоциональность, подчеркивающее один из признаков предмета или одно из впечатлений о предмете. Например, поэт Сергей Александрович Есенин так описал осень: «Отговорила роща золотая/ Березовым веселым языком».

Подумаем, чем отличается эпитет от простого определения?У вас на столах лежат карандаши. Какие они?

(Ученики перечисляют признаки карандашей.)

Сделаем вывод.

ПО. Определение указывает на цвет, форму, размер предмета (красный, желтый, квадратный, круглый, маленький, огромный); указывает на то, из чего сделан предмет ( деревянный, пластмассовый); то есть слова употребляются в прямом значении. Эпитеты дают оценочную характеристику определяемого предмета или явления.

В приведенных словосочетаниях укажите простые определения и эпитеты, объясните значение эпитетов.

Например: седые волосы – это определение, волосы поседели; седая ива – это эпитет, цвет листьев ивы похож на седину человека.

(Работа выполняется цепочкой, один ученик объясняет одно словосочетание.)

Весенний день, весеннее настроение, золотой характер, золотая цепочка, бархатное платье, бархатные лапки, гневный старец, гневное море, стеклянный взгляд, стеклянная дверь, каменное сердце, каменная плита, воробьиное перышко, воробьиная душа, пустая бочка, пустая голова, угрюмый мальчик, угрюмый лес.

Сделайте вывод: как появляются эпитеты?

Понаблюдаем за ролью эпитетов в художественном произведении. Послушайте стихотворение С.Есенина.

( Работа с текстом, ученики выделяют нужные слова цветными карандашами.)

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Вам все понятно в этом стихотворении? Нарисуйте картину, которую вы представляете, читая это четверостишие?

ПО. Раннее утро. На востоке восходит солнце. Его лучи окрашивают горизонт в красный цвет, проникают в лес, льются на поля, луга, добираются до деревни. Освещают огород, капустные грядки в росе. Солнечные лучи блестят в капельках росы, и она кажется красной. Вместе с солнцем просыпается все живое. И на окраине огорода маленький росточек клена встрепенулся после ночного сна и потянулся своими листочками к ласковому солнцу.

Как поэт относится к изображаемой природе? Какие слова помогают понять чувства автора?

ПО. Поэт любуется восходом солнца, замечает все изменения в окружающем мире. Он любит природу. Он так нежно говорит: «клененочек», как мы говорим о детенышах животных: котеночек, теленочек, цыпленочек. Уменьшительно-ласкательный суффикс подчеркивает нежное отношение Сергея Есенина ко всему живому.

А теперь найдите эпитет и определите его роль в этом стихотворении.

ПО. «Красной водой«. Вода, конечно, прозрачная. Но солнечные лучи, преломляясь в капельках воды, окрашивают ее в красный цвет. Эпитет помогает нарисовать картину восхода солнца.

Познакомимся еще с одним стихотворением С.Есенина и определим роль эпитетов в нем.

(Работа с текстом, ученики выделяют нужные слова цветными карандашами.)

Усталый день склонился к ночи,

Затихла шумная волна,

Погасло солнце, и над миром

Плывет задумчиво луна.

Долина тихая внимает

Журчанью мирного ручья.

И темный лес, склоняся, дремлет

Под звуки песен соловья.

Внимая песням, с берегами,

Ласкаясь, шепчется река.

И тихо слышится над нею

Какой вы почувствовали ночь в этом стихотворении?

ПО. Ночь очень тихая. За день все устали, утомились, и ночью хочется отдохнуть после трудового дня. И ночь располагает к отдыху. Все в природе умиротворилось: солнце погасло, волна затихла, лес дремлет. И только мирно журчит ручей и поет соловей, но их звуки еще сильнее убаюкивают темный лес и его обитателей. И в разлившейся тишине один тростник весело шелестит, но его шелест тих.

Какие эпитеты помогают создать образы природы?

Творческое задание.

А теперь попробуем свои силы. Подберите эпитеты к словам. Кто больше? (Ученики работают парами с карточками. Отвечает та пара, которая подберет больше эпитетов. Остальные подчеркивают те слова, которые называют отвечающие, и добавляют новые, если слово не было озвучено.)

Творческое задание. Кто быстрей!

(Работа с текстами по рядам. Учащиеся каждого ряда получают свое стихотворение. Отвечает тот ученик, который первым поднимает руку. Остальные сверяют со своими вариантами и уточняют.)

Вставьте пропущенные эпитеты в стихотворения русских поэтов. Но вначале давайте подумаем: в стихотворениях пропущено всего несколько слов, но что произошло со стихами?

ПО. Нарушился стихотворный ритм, в каких-то строчках пропала рифма.

А.А.Фет

Сплю я. Тучки______________________________

Подбежали к чистому

Смотрятся в стекло.

Сплю я. Безотрадною

Вдруг сама заветная,

К.К.Случевский

В одежде выцветшей и бурой,

В каемках яркой желтизны,

Объят ты, лес, погодой _________________,

И блекнут все твои сыны.

На их _____________ обличья,

Пятном блестящим с высоты,

Льет солнце ______________ блеск величья

И греет __________________ листы.

Но в безнадежности природы,

Как изумруды зелены,

Заметны озимые всходы

И зелень ели и сосны.

И.А.Бунин

В темнеющих полях, как в безграничном море,

Померк и потонул зари _______________ свет –

И мягко мрак ночной плывет в степном просторе

__________________ заре вослед.

Лишь суслики во ржи скликаются свистками,

Иль по меже тушкан, таинственно, как дух,

Несется быстрыми, неслышными прыжками

Сравните свои варианты со стихотворениями поэтов. Какие можно сделать выводы из проделанной работы?

ПО. В стихотворениях каждое слово должно быть на своем месте, иначе нарушаются ритм и рифма. Поэты тщательно подбирают слова, точные, яркие, выразительные. Эпитеты помогают создавать художественные образы.

Слово учителя.

Еще одним средством выразительности является сравнение. Запишем слово в тетрадь.

Сравнение – форма поэтической речи, основанная на сопоставлении одного явления или предмета с другим. Например, « девушка, черноволосая и нежная, как ночь» (М.Горький).

Понаблюдаем, как сравнения помогают создать поэтические образы в стихотворениях.

(Работа с текстом. Ученики цветными карандашами подчеркивают нужные слова.)

А.К.Толстой

Не пенится море, не плещет волна,

Деревья листами не двинут,

На глади прозрачной царит тишина,

Как в зеркале, мир опрокинут.

Сижу я на камне, висят облака,

Недвижные в синем просторе;

Душа безмятежна, душа глубока –

Сродни ей спокойное море!

Какую картину вы представляете, прочитав это стихотворение?

ПО. Тихое море. Его поверхность абсолютно гладкая, как зеркало. В прозрачной воде отражаются деревья, растущие на морском берегу, и облака на синем небе. На камне сидит человек. Он смотрит на море. Оно успокаивает его. Человек чувствует родство своей души и моря.

Какова роль сравнений в этом стихотворении?

ПО. Как в зеркале, мир опрокинут. Морская поверхность сравнивается с зеркалом. На море полный штиль, а вода зеркальная, и в ней отражается все, только в перевернутом виде.

Душа безмятежна, душа глубока – Сродни ей спокойное море.

Это сложное сравнение. Душа человека сравнивается с морем. Сейчас она безмятежна и спокойна, как море. Но душа и глубока, как море. Значит, в душе человека скрыты такие глубинные тайны, как и в морской пучине. Как человек не может познать все тайны морского дна, так не может до конца познать и свою душу. Сравнение заставляет задуматься о сложности внутреннего мира человека.

Проанализируем еще одно стихотворение.

(Работа с текстом. Ученики цветными карандашами подчеркивают нужные слова.)

Я.П.Полонский

В хвойном лесу

Лес, как бы кадильным дымом

Весь пропахнувший смолой,

Дышит гнилью вековою

А смолу, как слезы, точит

Вся в царапинах и ранах

Смолянистым и целебным

Я люблю дышать всей грудью

В теплый утренний туман.

Ведь и я был так же ранен –

Ранен сердцем и душой,

И дышу такой же гнилью

Все слова понятны в стихотворении? Как вы понимаете слово «кадильным»?

Словарная работа.

Кадило – металлический сосуд для курения ладаном при богослужении.

Какие мысли и чувства пробуждает это стихотворение?

ПО. Если очень внимательно вдуматься в это стихотворение, то оно заставляет поразмышлять о многих важных проблемах. Потрясают старые сосны, стволы которых изуродованы ножом и топором. Но кто орудовал ножом и топором? Человек! Человек бездумно, беззаботно, жестоко поранил миролюбивые деревья. Люди наносят тяжелые раны не только живой природе, но и своим родным, близким. Ведь герой «ранен сердцем и душой», и эти раны могли нанести ему те люди, которые его окружали. Может быть, слово «гниль» указывает на все злое, жестокое, мрачное, что отравляет жизнь природы и человека. Но все-таки стихотворение жизнеутверждающее, потому что побеждает молодая весна.

Какова роль сравнений в этом стихотворении?

ПО. А смолу, как слезы, точит/ Сосен старая кора. Сравнение показывает, что деревья могут плакать, как люди, когда их обижают. Сосны плачут от боли, от унижения. Они беззащитны перед человеком с ножом и топором. И некому утешить старые деревья в их горе.

Лес, как бы кадильным дымом весь пропахнувший смолой. Сложное сравнение, которое заставляет размышлять. Кадильный дым появляется при богослужении, когда человеческие души настраиваются на общение с Богом. Человек, пришедший в лес, вдыхающий лесные запахи, очищается душой и чувствует божественную силу. Он ощущает связь времен, «дышит гнилью вековою» и устремлен в будущее, «дышит… весною молодой». Душа человека обновляется для дальнейшей жизни.

Творческое задание. Кто быстрей!

Попробуем свои силы. Подберите сравнения к словам.

(Работа с карточками парами. Отвечает та пара, которая первой поднимает руку. Остальные сверяют свои варианты и дополняют ответы.)

Лес шумит, как будто…

Снег скрипит, словно…

Ручей журчит, будто…

Ивушка наклонилась, словно…

Лягушки расквакались, будто…

Машина затормозила, как будто…

Слово учителя.

Еще одним средством выразительности является метафора. Запишем слово в тетрадь.

Метафора ( от греч. metaphora – перенос) – перенос свойств с одного предмета на другой на основании их сходства. Метафору называют скрытым сравнением. Например, «Багровый костер заката» (И.А.Бунин).

Понаблюдаем, как метафоры помогают создавать поэтические образы.

(Работа с текстом. Ученики подчеркивают нужные слова цветными карандашами.)

И.А.Бунин

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,

Прошел внезапный дождь косыми полосами –

И снова глубоко синеют небеса

Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи,

На солнце бархатом пшеницы отливают,

И в зелени ветвей, в березах у межи,

Беспечно иволги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берез

Уж веет ласково, а белые березы

Роняют тихий дождь своих алмазных слез

И улыбаются сквозь слезы.

Какие поэтические образы природы созданы при помощи метафор?

ПО. На солнце бархатом пшеницы отливают. Представляется огромное поле созревающей пшеницы. Тяжелые колосья, налитые зерном, в солнечных лучах после дождя похожи на бархат золотистого цвета.

…белые березы/ Роняют тихий дождь своих алмазных слез/ И улыбаются сквозь слезы. Дождь прошел. Но мокрые деревья покрыты дождевыми каплями. Ветер качает ветви берез, и капли падают вниз, словно слезы. Березки как будто плачут от радости, что в летний зной дождик освежил их и принес облегчение.

Проанализируем стихотворение Игоря Северянина «Весенняя яблоня» и определим, как созданы поэтические образы с помощью эпитетов, сравнений, метафор.

(Работа с текстом. Ученики цветными карандашами подчеркивают нужные слова.)

Игорь Северянин

Весенняя яблоня

Весенней яблони, в нетающем снегу,

Без содрогания я видеть не могу:

Горбатой девушкой – прекрасной, но немой –

Трепещет дерево, туманя гений мой…

Как будто в зеркало, смотрясь в широкий плес,

Она старается смахнуть росинки слез

И ужасается, и стонет, как арба,

Вняв отражению зловещего горба.

Когда на озеро слетает сон стальной,

Бываю с яблоней, как с девушкой больной.

И, полный нежности и ласковой тоски,

Благоуханные целую лепестки.

Тогда доверчиво, не сдерживая слез,

Она касается слегка моих волос,

И я целую ей цветущее лицо.

Почему стихотворение имеет подзаголовок «Акварель»?

Образ весенней яблони создан при помощи метафоры «в нетающем снегу». Яблоня так буйно цветет, что ее цветы, как снег, закрывают все пространство. Дерево сравнивается с горбатой девушкой, и из-за своего уродства плачет, метафора «росинки слез» показывает, что героиня стойко переносит свое горе, но слезы непроизвольно появляются сами собой. Сравнение «и ужасается, и стонет, как арба» помогает понять, какая тяжесть лежит на душе яблони-девушки, какие душевные муки она переживает. Эпитет «цветущее лицо» объясняет, как расцветает душа человека, когда он испытывает искренние чувства, когда к нему относятся с нежностью и лаской.

Рефлексия.

Подведем итоги. Давайте подумаем, а когда впервые мы познакомились с понятиями эпитет, сравнение, метафора? Вспомним, как наши мамы разговаривали с нами, когда мы были совсем крохотными. Они говорили: «Радость моя! Просыпайся. Солнышко встало. Оно шлет тебе свои ласковые лучи. Они, словно добрые ангелы, пришли сказать тебе: «С добрым утром!» Многие мамы говорили так или подобным образом. Сделаем вывод: зачем нам нужны эпитеты, сравнения, метафоры?

ПО. Эпитеты, метафоры, сравнения делают нашу речь красочной, образной, выразительной. Они развивают образное мышление, творческое воображение, помогают в привычных предметах, явлениях увидеть что-то необычное.

Как мы сегодня работали? Какие виды работ мы выполняли? Свои ответы можно начать так:

На уроке я научился (научилась)…

На уроке я узнал (узнала)…

Я почувствовал (почувствовала) …

Я вспомнил (вспомнила)…

На уроке сегодня мы работали…

Мы выполняли такие виды работ: …

Домашнее задание.

3. Серебряный век русской поэзии. Москва, «Просвещение, 1993;

4. Коновалова М.В. Современные педагогические технологии на уроках русского языка и литературы. Конструктор урока. Ж-л «Русский язык и литература», издательская группа «Основа», №10, 2015

5. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Москва, «Интеллект-центр», 2017