Как научиться писать краткое изложение

Виды изложения. Как написать сжатое изложение

Пример сжатия текста

Рассмотрим в качестве текста для сжатого изложения фрагмент статьи Д. С. Лихачёва «Цель и самооценка».

Исходный текст:

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные жизненные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура… Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне своей человечности. Он ставит перед собой цель, достойную человека.

Только сверхличная цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, – какие неудачи могут его постигнуть! Не тому помог, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в помощи. Если ты врач, то, может быть, поставил больному неправильный диагноз? Такое бывает и у самых лучших врачей. Но в сумме ты помог все-таки больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни. Не повысили в должности – огорченье. У кого-то лучшая мебель или лучшая машина – тоже огорченье, и еще какое!

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять все. А что может потерять человек, который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от сердца, а не только от головы, не было бы «принципом», лишенным чувства доброты. Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача сверхличностная, а не эгоистичная. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, к своей стране, к ее великому прошлому, ко всему человечеству.

Использование приемов компрессии

Фрагмент состоит из трёх абзацев-микротем, которые можно озаглавить следующим образом:

1-ый абзац: Используя исключение и замену, получаем:

Когда человек выбирает себе в жизни цель, он вместе с тем дает себе оценку. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные жизненные блага, он и оценивает себя на их уровне. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, то он оценивает себя на уровне своей человечности. Это цель, достойная человека.

2-ой абзац: В результате компрессии методом исключения получаем:

Только сверхличная цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством. Если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, какие неудачи могут его постигнуть? От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка – неправильно выбранная главная задача в жизни.

3-ий абзац: В этом абзаце самая важная информация, поэтому большую часть оставляем, в начале абзаца используем слияние, последнее предложение сокращаем путём замены и исключения:

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает больше огорчений, чем радостей, в отличие от человека, который радовался каждому своему доброму делу. Важно только, чтобы добро, которое человек делает, шло от сердца. Поэтому главной жизненной задачей должна быть задача сверхличностная, а не эгоистичная. Она должна диктоваться добротой и любовью.

Сжатое изложение:

Когда человек выбирает себе в жизни цель, он вместе с тем дает себе оценку. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные жизненные блага, он и оценивает себя на их уровне. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, то он оценивает себя на уровне своей человечности. Это цель, достойная человека.

Только сверхличная цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством. Если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, какие неудачи могут его постигнуть? От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка – неправильно выбранная главная задача в жизни.

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает больше огорчений, чем радостей, в отличие от человека, который радовался каждому своему доброму делу. Важно только, чтобы добро, которое человек делает, шло от сердца. Поэтому главной жизненной задачей должна быть задача сверхличностная, а не эгоистичная. Она должна диктоваться добротой и любовью.

Видео

Методика работы сизложением (пересказом) в— классах

Так, в учебнике тема текста рассматривается как то, о чем (или о ком) в нем говорится. Авторы учебника обращают внимание школьника на то, что часто тема текста отражена в его заглавии.

Как сократить текст?

Самое важное в изложении — сокращение. Существует несколько приёмов сжатия текста.

Исключение. Этот метод — просто возможность что-то убрать из текста. Что можно исключить? — Повторы. «Мальчики сидели на уроке и читали. После звонка мальчики побежали в столовую. В столовой они купили пирожки». — Однородные члены. «Кошка играла, носилась, прыгала, нападала на мышку». — Вводные слова. «Во-первых», «очевидно», «пожалуй» — все подобные слова рекомендуется опустить. — Синонимы. «Песня звучало грустно, печально, минорно, меланхолически». Также следует исключать подробные описания и несущественную информацию.

Обобщение. Проще говоря, это замена нескольких слов одним. «Петрова, Иванова и Сидорова встретились у кинотеатра» = «Девочки/одноклассницы/подруги встретились у кинотеатра».

Упрощение. С помощью этого приёма можно заменить два или несколько предложений. «На моём дне рождения был только Петя. Ни Маша, ни Ксюша, ни Гена не пришли. Никто из приятелей не явился» = «На мой день рождения не пришёл никто, кроме Пети». Один из типов упрощения — замена прямой речи на косвенную. Кстати, делать это рекомендуется в любом случае. За использование прямой речи могут снять балл. «Люся сказала: Я поеду в университет, а потом зайду к Максиму» = «Люся сказала, что после университета зайдёт к Максиму».

Для отработки этой темы подойдёт задание «Как изменилось высказывание?». Твоя задача — понять, какой приём сжатия текста был использован в примере.

Чек-лист советов, которые пригодятся при написании изложения

Итак, побороть страх перед изложением и стать мастером этого вида работы достаточно легко. Тренируйся, не забывай перепроверять орфографию, пунктуацию, следи за количеством слов и абзацным членением, пиши разборчиво и аккуратно — и ты станешь настоящим маэстро сокращения текста и получишь высший балл на экзамене.

Готовимся к сжатому изложению с 5 класса: приёмы, методы, алгоритм

Теоретические сведения о сжатом изложении

Уже с пятого класса ученики получают понятие о тексте, его теме и основной мысли, о стилях и типах речи, о разновидностях текста. Обучение изложению в 5-9 классах строится с целью формирования у школьников умений критически анализировать созданный вариант текста с точки зрения раскрытия темы (находить лишнее, отступления от темы или недостаточно развернутые части текста с точки зрения раскрытия темы), вносить правки в свой текст, редактировать, совершенствовать его.

Что такое сжатое изложение в методике обучения русскому языку?

Под сжатым изложением мы понимаем краткое письменное воспроизведение сути исходного текста с помощью исключения, обобщения и упрощения. Создавая текст сжатого изложения, ученик должен создавать собственный текст, уважительно относясь к исходному тексту, точно передавая его содержание и сохраняя стиль.

Скачайте наглядные материалы, которые пригодятся ученикам при подготовке к сжатому изложению. Их можно распечатать, раздать ребятам перед занятием или оформить стены кабинета, а еще – включить в презентацию. Больше наглядных и раздаточных пособий по русскому языку найдете здесь.

Методика работы с изложением (пересказом) в 5—7 классах

Так, в учебнике «Русский язык. Русская речь. 5 класс» тема текста рассматривается как то, о чем (или о ком) в нем говорится. Авторы учебника обращают внимание школьника на то, что часто тема текста отражена в его заглавии.

В учебнике рассматриваются темы «Что такое текст?», «Что значит писать и говорить на тему?», «Главное в тексте — идея, основная мысль», «Для чего нужен план?» и др. и на с. 24-68 приводится ряд упражнений аналитического и аналитико-конструктивного характера, посвященных изучению специфики текста.

Рассмотрим некоторые из них.

Работа с заглавием изложения в 5 классе

Задание. Прочитайте текст, перескажите его. Подумайте, почему автор озаглавил текст именно так, а не иначе.

При работе над этим упражнением школьники могут выявить один из важных признаков пересказа: он не всегда содержит исчерпывающую информацию исходного текста, сведения, которые входят в состав своего текста, можно «сжать».

Создавая пересказ, ребята могут использовать следующие средства сжатия: исключение, обобщение и замена. Школьники могут кратко охарактеризовать каждый способ сжатия, названный ими. Они отметят, что при исключении необходимо убрать детали, оставляя существенную информацию; во время обобщения необходимо обобщить мелкие факты, а замена требует заменить сложное предложение простым, прямую речь преобразовать в косвенную.

Анализ заглавия текста приведет ребят к выводу о связи темы текста изложения и его названия.

Работа с темой и заглавием изложения в 5 классе. Пересказ

Задание. Из данных предложений составьте текст. Назовите его тему, озаглавьте и запишите. Перескажите текст.

Ребята, выполняя упражнение, научатся видеть начало текста, его продолжение и логическое окончание, подчиненные теме. Работа над пересказом закрепит умение ребят устно сжимать информацию, содержащуюся в тексте.

Целесообразно при выполнении этого задания актуализировать знания ребят об основной мысли текста как о том, к чему он призывает, чему учит, ради чего он написан. Школьники могут заметить, что название текста может отражать не только тему, но и основную мысль, например, свой пересказ они могут назвать «Солнце — золотое колесо», «Как красив восход!» и т.д.

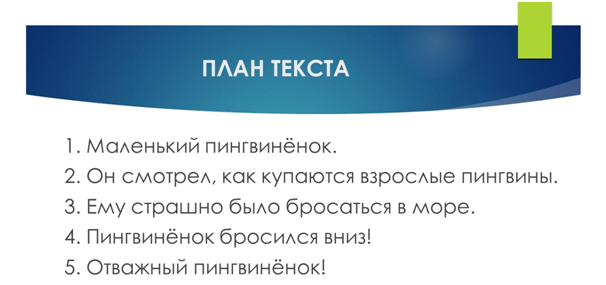

Работа над изложением в 5 классе. Тема и основная мысль изложения. План текста

Задание. Подготовьтесь писать изложение. Сформулируйте тему и основную мысль текста. Прочитайте текст по частям в соответствии с планом.

План, предложенный авторами учебника, мы приводим ниже.

Работа школьников по плану предполагает, что ребята «сконструируют» текст по тем пунктам, вопросам, которые необходимо раскрыть, продумать их последовательность, смысловую связь, переходы от одной части высказывания к другой.

Создавая свое изложение, ребята научатся сжимать информацию текста-оригинала, подчинять содержание своего текста теме и основной мысли, структурировать текст, основываясь на его плане.

Кроме того, в приложении к этому учебнику на с. 181-183 даны памятки, которые помогут пятиклассникам создавать собственный текст.

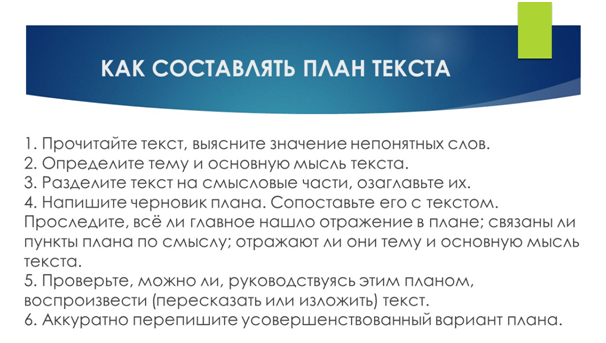

Составить план текста изложения пятикласснику поможет следующая памятка:

Назовем некоторые задания из учебника «Русский язык. Русская речь. 6 класс» Е. И. Никитиной, направленные на формирование умения создавать сжатое изложение (пересказ): знать особенности сжатия текста, отбирать в исходном тексте основную информацию, выделять микротемы, выделять существенную информацию в каждой микротеме, уметь последовательно излагать отобранные сведения.

Работа над темой, микротемой изложения в 6 классе

Шестиклассникам известно, что темы могут быть широкими, общими и узкими, конкретными (т.е. микротемами); широкая тема вбирает в себя ряд микротем, узких тем, а узкая тема (микротема) относится к широкой как часть к целому.

В ходе закрепления умений работать с темой и микротемой предлагаем выполнить следующее упражнение (с. 14).

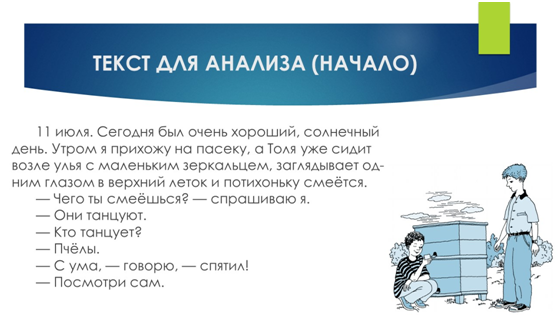

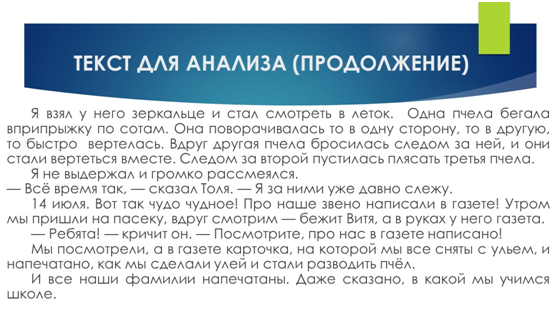

Задание. Умеете ли вы вести дневниковые записи? Поучитесь этому у Коли Синицына! Он записывал в дневник все интересные случаи, которые происходили с ним и его друзьями в летние каникулы и были связаны с их общим и очень полезным делом — пчеловодством. Ребята сами смастерили улей, развели пчел, увлеченно ухаживали и наблюдали за ними, сделали немало интересных открытий.

Перед вами — две записи из «Дневника Коли Синицына». Прочитайте их.

Сформулируйте тему всего «Дневника Коли Синицына»; тему записи за 11 июля; за 14 июля. Приготовьтесь к изложению на основе данного текста.

Работа над сжатым выборочным изложением в 6 классе

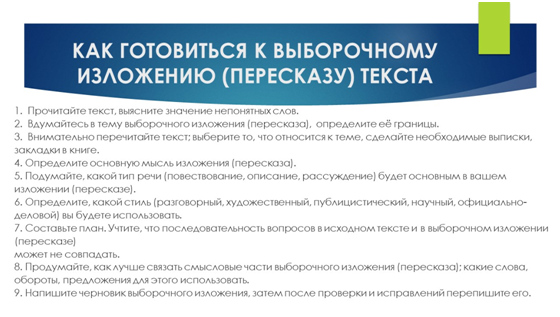

Задание. Напишите сжатое выборочное изложение от 3-го лица по повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» на тему «История жизни Самсона Вырина» (см. памятку «Как готовиться к выборочному изложению (пересказу) текста»). Ваше изложение должно быть понятным и тому, кто этой повести не читал.

Предлагаем познакомиться с памяткой, которая представлена в учебнике.

При работе над сжатым выборочным изложением ребята вспоминают, что задача сжатого изложения, в отличие от подробного, — передать кратко основное содержание текста-первоисточника; специфику исключения, обобщения и упрощения.

Так, школьник-автор сжатого изложения может исключить вводные слова, однородные члены предложения, повторы, однотипные примеры, пояснения, рассуждения, описания и т.д. Таким образом, исключить — значит выделить главное, затем убрать подробности и детали, затем объединить полученные сведения в единый текст, используя средства связи между предложениями.

Школьники могут обобщить в своем сжатом изложении ряд предложений, связанных одной мыслью или единичные факты, события, явления. Другими словами, обобщить — найти общее в мелких, единичных фактах текста, объединить эти факты на основе общего и сформулировать получившееся предложение.

Шестиклассник может выполнить замену однородных членов обобщающим словом, сложного предложения — простым, прямой речи — косвенной, части текста — одним предложением. То есть заменить — значит найти слова, предложения, которые можно сократить с помощью замены обобщающим словом, простым предложением и сформулировать получившееся предложение.

Работа над изложением в 7 классе

Упражнения, содержащиеся в учебнике «Русская речь. Русский язык. 7 класс» Е. И. Никитиной, в основном направлены на закрепление умений по сжатию текста, полученные в 5-6 классах. Приведем пример упражнения со с. 77 этого учебника.

Задание. Напишите выборочное изложение по главе VIII повести М. Горького «Детство» на тему «Главное в жизни Хорошего Дела». Используйте памятку «Как готовиться к выборочному изложению (пересказу) текста».

При отборе и систематизации материала обратите внимание на следующие моменты.

Выполнение этого упражнения позволит семикласснику вспомнить особенности работы над изложением, основные приемы этой работы.

Методика работы с текстом изложения в восьмом и девятом классах

В учебнике «Русский язык. Русская речь. 8 класс» Е. И. Никитиной и учебнике «Русский язык. Русская речь. 9 класс» Е. И. Никитиной уже на первых страницах школьникам предлагается приступить к изложению. Это свидетельствует о том, что методист рассматривает умение создавать изложение как уже сформированное умение у ребят 8-9 классов.

Так, автор этих учебников предлагает создать текст собственного изложения, разнообразит приемы работы с текстом-первоисточником.

Приведем примеры заданий для учащихся 8 и 9 классов.

Задание. Прочитайте отрывок из книги «Голоса, зазвучавшие вновь». Подготовьтесь к изложению. Выпишите ключевые слова. Составьте план текста. Объясните значение слов хрестоматийный, резонанс, структура, редут. Подберите синонимы к словам стремительный, кропотливый, конкретно, органически. Понаблюдайте, как используются в тексте антонимы: сложный — простой, тишина — грохот, новый — знакомый. Благодаря чему создаётся антитеза в предпоследнем предложении? Готовясь к изложению, напишите словарный диктант.

Задание. Вспомните еще одну повесть Н. В. Гоголя — «Шинель». Постарайтесь передать содержание ее предельно кратко.

Задание. Сравните два предельно кратких пересказа повести Н. В. Гоголя «Шинель». Какому из них вы отдадите предпочтение? Почему? Свой ответ аргументируйте.

Как показывает аспектный анализ учебников по развитию речи для 5-9 классов УМК В. В. Бабайцевой, в течение пяти лет обучения ребята выполняют задания различного характера, работая над созданием текстов изложений, в том числе сжатых; учатся находить темы и микротемы, подчинять свое изложение теме и основной мысли, исключать, обобщать и производить замену информации исходного текста и, следовательно, выпускник девятого класса вполне способен продемонстрировать готовность написать качественный текст изложения на ГИА-9.

Как научиться писать краткое изложение

Как научиться сжимать текст? Для начала напомним, что сжатое изложение — проверка навыков информационной обработки текста. Сжатое изложение — это краткая, обобщённая передача содержания исходного текста.

Ученику необходимо максимально отразить содержание первоначального текста, минимально используя речевые средства. Определим стоящие перед собой задачи, выберем определённый ход действий.

Согласно критериям оценивания сжатого изложения, необходимо выполнить ряд задач.

Задачи:

1) Передать основное содержание прослушанного текста, не упустив ни одной микротемы.

2) Применить не менее одного способа сжатия текста.

3) Написать работу без логических ошибок и нарушений абзацного членения текста (примерный объём 90-110 слов).

Прослушивание текста

Исходный текст воспроизводится дважды. Между первым и вторым прочтением у вас будет 10 минут на осмысление текста.

При первом прочтении попытайтесь понять суть текста, его основную проблему. Проследите за развитием микротем, запомните их расположение и последовательность.

Если не успеваете, не стремитесь записать весь текст. Записывайте ключевые слова и словосочетания, которые составляют смысловую основу этого текста. Между записями оставляйте просветы: это даст вам возможность при втором прочтении и редактировании вставлять слова, словосочетания и даже предложения. Постарайтесь составить план, формулируя в виде тезиса каждую микротему.

При втором прочтении проверьте, правильно ли вы запомнили последовательность раскрытия темы и рассуждений автора. Дополните свои записи.

В процессе прослушивания текста необходимо мысленно разделить его на составляющие части — микротемы.

Микротема — содержание нескольких предложений, объединённых одной мыслью. Микротема является частью общей темы текста и, как правило, представляет собой отдельный абзац (или несколько). В тексте сжатого изложения следует отметить все микротемы исходного текста, иначе оценка будет снижена.

Читаем текст 1

Одному человеку сказали, что его знакомый отозвался о нём в нелестных выражениях: «Да не может быть! – воскликнул человек. – Я ничего хорошего для него не сделал…». Вот он, алгоритм чёрной неблагодарности, когда на добро отвечают злом. В жизни, надо полагать, этот человек не раз встречался с людьми, перепутавшими ориентиры на компасе нравственности.

Нравственность – это путеводитель по жизни. И если ты будешь отклоняться от дороги, то вполне можешь забрести в бурелом, колючий кустарник, а то и вовсе утонуть. То есть если ты неблагодарно ведёшь себя по отношению к другим, то и люди вправе вести себя по отношению к тебе так же.

Как же относиться к этому явлению? Относитесь философски. Совершайте добро и знайте, что оно наверняка окупится. Уверяю вас, что Вы сами будете получать наслаждение от того, что делаете добро. То есть вы будете счастливы. А это и есть цель в жизни – прожить её счастливо. И помните: творят добро возвышенные натуры.

Внимательно прочитав данный текст, выделим в нём следующие микротемы:

1 абзац: Алгоритм чёрной неблагодарности – ответ на добро злом.

2 абзац – Нравственность – это путеводитель по жизни.

3 абзац – Счастье творить добро дано только возвышенным натурам.

Способы сжатия (компрессии) текста

Смысл сжатия текста в том, чтобы оставить главную информацию, сократив второстепенную. Существует три языковых способа компрессии текста: исключение, обобщение и замена.

При использовании исключения необходимо определить главную информацию и второстепенные детали (вводные конструкции, повторы, однородные члены, синонимы, несущественные фрагменты и целые предложения). Исключив эти детали, вы сформируете сжатый текст.

При обобщении вычленяем единичные факты, подбираем средства их краткой передачи и составляем новый текст. Используя этот способ, мы можем заменять однородные члены обобщённым наименованием, прямую речь косвенной, несколько простых предложений сложным.

Упрощение (замена) – это прием сжатия текста, основанный на упрощении синтаксических конструкций:

— замена части сложного предложения причастным или деепричастным оборотом;

— слияние нескольких предложений в одно;

— замена части текста одним предложением;

— сокращение количества частей сложного предложения;

— замена фрагмента предложения синонимичным выражением;

— замена предложения или его части указательным местоимением.

Редактируем 1 абзац:

Одному человеку сказали, что его знакомый отозвался о нём в нелестных выражениях: «Да не может быть! – воскликнул человек. – Я ничего хорошего для него не сделал…». Вот он, алгоритм чёрной неблагодарности, когда на добро отвечают злом. В жизни, надо полагать, этот человек не раз встречался с людьми, перепутавшими ориентиры на компасе нравственности.

Исключаем прямую речь, вводное словосочетание, упрощаем 2 последних предложения абзаца:

Алгоритм чёрной неблагодарности – это зло в ответ на добро. Так поступают люди, перепутавшие ориентиры на компасе нравственности.

Редактируем 2 абзац:

Нравственность – это путеводитель по жизни. И если ты будешь отклоняться от дороги, то вполне можешь забрести в бурелом, колючий кустарник, а то и вовсе утонуть. То есть если ты неблагодарно ведёшь себя по отношению к другим, то и люди вправе вести себя по отношению к тебе так же.

Применяем способ замены во 2 предложении и исключения в 3 предложении:

Нравственность – это путеводитель по жизни, и, если отклониться от дороги, можно заблудиться или даже погибнуть. Если неблагодарно вести себя по отношению к другим, то в ответ можно получить то же самое.

Редактируем 3 абзац:

Как же относиться к этому явлению? Относитесь философски. Совершайте добро и знайте, что оно наверняка окупится. Уверяю вас, что Вы сами будете получать наслаждение от того, что делаете добро. То есть вы будете счастливы. А это и есть цель в жизни – прожить её счастливо. И помните: творят добро возвышенные натуры.

Исключаем вопросительное предложение, применяем способ упрощения, составив из нескольких предложений одно сложное с первой осложнённой частью (однородные члены, обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом):

Относиться к явлению неблагодарности нужно философски: совершать добро, получая от этого наслаждение, а значит, и ощущение счастья, что и составляет цель жизни возвышенной натуры. (71 слово)

Читаем текст 2

Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за партами, а в мёрзлых окопах, и перед ними были не тетради, а бронебойные снаряды и пулемётные ленты. Они ещё не обладали жизненным опытом и поэтому не понимали истинной ценности простых вещей, которым не придаёшь значения в повседневной мирной жизни.

Война наполнила их душевный опыт до предела. Они могли плакать не от горя, а от ненависти, могли по-детски радоваться весеннему журавлиному клину, как никогда не радовались ни до войны, ни после войны, с нежностью хранить в душе тепло ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись с войны, сумев сохранить в себе чистый, лучезарный мир, веру и надежду, став непримиримее к несправедливости, добрее к добру.

Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Людей – это значит не забывать Время.

1 абзац – Жестокая школа войны.

2 абзац – «Душевный опыт» военного детства.

3 абзац – Память о войне должна жить.

Редактируем 1 абзац:

Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за партами, а в мёрзлых окопах, и перед ними были не тетради, а бронебойные снаряды и пулемётные ленты. Они ещё не обладали жизненным опытом и поэтому не понимали истинной ценности простых вещей, которым не придаёшь значения в повседневной мирной жизни.

Исключаем одно из прилагательных в 1 предложении. Исключаем одно из однородных обстоятельств места во втором предложении и обобщаем однородные подлежащие. Упрощаем третье предложение и получаем:

Редактируем 2 абзац:

Война наполнила их душевный опыт до предела. Они могли плакать не от горя, а от ненависти, могли по-детски радоваться весеннему журавлиному клину, как никогда не радовались ни до войны, ни после войны, с нежностью хранить в душе тепло ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись с войны, сумев сохранить в себе чистый, лучезарный мир, веру и надежду, став непримиримее к несправедливости, добрее к добру.

Упрощаем: из трёх предложений составляем одно, осложнённое обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. «Лучезарный и чистый мир» заменили на «чистоту мира»:

Война наполнила их душевный опыт, заставив не только плакать от ненависти, но и радоваться журавлиному клину, с нежностью хранить тепло уходящей юности, сберечь в себе чистоту мира, веру и надежду, стать добрее и в то же время непримиримее к несправедливости.

Редактируем 3 абзац:

Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Людей – это значит не забывать Время.

Исключаем последнее предложение абзаца как повторяющее мысль первого:

Война стала историей, но о ней надо помнить, ведь главные участники истории – Люди и Время. (87 слов)

Читаем текст 3

Меня предал родной человек, меня предал лучший друг. Такие высказывания мы, к сожалению, слышим довольно часто. Чаще всего предают те, в кого мы вложили душу. Закономерность здесь такова: чем больше благодеяния, тем сильнее предательство. В таких ситуациях вспоминается высказывание Гюго: «Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга».

Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но не может проснуться то, чего нет. Совесть – функция души, а у предателя её нет. Предатель обычно объясняет свой поступок интересами дела, но для того, чтобы оправдать первое предательство, совершает второе, третье и так до бесконечности.

Предательство полностью разрушает достоинство человека, в результате предатели ведут себя по-разному. Кто-то отстаивает своё поведение, пытаясь оправдать содеянное, кто-то впадает в ощущение вины и страха перед надвигающимся возмездием, а кто-то просто старается всё забыть, не обременяя себя ни эмоциями, ни размышлениями. В любом случае, жизнь предателя становится пустой, никчемной и бессмысленной.

Задание1:

Самостоятельно выделите микротемы данного текста и запишите их в тетрадь.

Задание 2:

Прочитайте текст сжатого изложения и укажите способы сжатия:

Закономерность такова, что чаще всего предают близкие люди – те, в кого мы вложили душу. В таких ситуациях как не вспомнить высказывание Виктора Гюго о том, что удары врага переносятся легче булавочных уколов друга.

Предатель объясняет свой поступок интересами дела, но в действительности его издевательство над другими объясняется отсутствием души, а значит, и совести.

Предательство разрушает достоинство человека, и тогда он пытается оправдать содеянное, или впадает в отчаяние перед неотвратимым возмездием, или старается всё забыть, а жизнь его становится никчёмной. (84 слова)

Задание 3:

Отредактируйте текст, выделив микротемы и используя известные вам способы сжатия:

Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого делать то, что тот по своей воле не сделал бы. Дерево, если ему не мешать, растёт ровно вверх. Но даже если ему не удаётся расти ровно, то оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под них выйти и опять тянуться вверх. Так и человек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди покорные обычно страдают, но если раз им удалось сбросить свою «ношу», то они нередко и сами превращаются в тиранов.

Если командовать везде и всеми, то человека ждёт одиночество как финал жизни. Такой человек всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у него глухая, иногда неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда люди беспрекословно выполняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные люди, и плодят несчастье, даже если добиваются неплохих результатов.

Командовать и управлять людьми – это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет ответственность за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека, и окружающих.