Как научиться правильно читать книги

Как научиться правильно читать книги

У чтения есть разные уровни. Например, в начальной школе мы учимся читать, чтобы понимать задания в учебниках. А в старшей школе уже можем уловить скрытые смыслы, вычленить главное. Американский философ, преподаватель, редактор и популяризатор гуманитарного образования Мортимер Адлер в руководстве «Как читать книги» рассказывает об уровнях чтения и дает советы, как овладеть наукой активного, вдумчивого, многоэтапного чтения.

Качество чтения можно обозначить критериями. Лучше читает тот, кто способен воспринимать более сложный материал. И тот, кто читает более активно, то есть может овладеть тем смыслом, который хотел передать писатель.

Как читать книги

Рассмотрим два основных вида чтения — ради информации и ради понимания.

Вы можете легко заметить их корреляцию с умением читать в целом. Более слабый читатель обычно способен только на первый способ чтения: ради информации. Более сильный, несомненно, способен на большее. Он в состоянии понять новую информацию, а не только усвоить ее. Переход от непонимания к пониманию с помощью собственного умственного усилия при чтении напоминает процесс вытягивания себя за косичку из болота. Это титанический труд.

Почему так? Во-первых, есть изначальное неравенство в глубине понимания текста. Автор превосходит читателя, и его книга должна в доступном для чтения виде передавать то понимание, которого он уже достиг, а его потенциальные читатели — еще нет. Во-вторых, читатель должен уметь преодолевать это неравенство, частично или даже полностью приближаясь к уровню автора. Одним словом, учиться можно только у тех, кто нас превосходит. Главное — знать, кто твои учителя и как у них учиться.

У каждого слова есть множество значений. Контекст помогает понять, в каком значении употребляется в тексте то или иное слово. Прежде чем мы приступим к правилам чтения, рассмотрим основные понятия, на которые опирается автор.

Искусство мышления

Мышление всегда сопровождает обучение и открытие. Думать необходимо как в процессе чтения и слушания, так и в процессе исследования.

Многие читатели допускают две ошибки. Искусство мышления не существует само по себе, оно не может существовать отдельно от искусства чтения и слушания с одной стороны и от искусства открытий — с другой. По аналогии с утверждением, что чтение — это учеба, правильно будет сказать, что чтение — это мышление.

Вторую ошибку совершают те, кто пишет об искусстве мышления так, словно оно тождественно искусству открытия. Не менее важно понимать, как мы мыслим, когда читаем книгу или слушаем лекцию. Быть может, для учителей это даже важнее, поскольку искусство читать мы можем связать с искусством учиться, как искусство писать напрямую связано с искусством читать.

Любой всесторонне образованный человек, даже профессиональный исследователь с научной степенью, должен уметь учиться по книгам. Источник

Человечество — поколение за поколением — не должно осваивать всю мудрость мира и учить все с нуля. По сути, это невозможно и бессмысленно. И данный процесс напрямую коррелирует с навыками чтения. Если не развивать мастерство чтения, читать будут все реже. Можно приобретать новые знания, общаясь с природой — она всегда будет отвечать на вопросы человека, — но нет смысла разговаривать с предками, не научившись слушать.

Ограниченное и расширенное чтение

Ограниченное — это чтение самой книги, без какой-либо связи с другими источниками. Расширенное чтение — это изучение книги в контексте других книг, связанных с ней общим смыслом.

Самые необходимые средства расширенного чтения: опыт — общий или специальный, другие книги и живое обсуждение. Другие книги могут быть самыми разными. Справочники, учебники, комментарии, великие книги, посвященные тому же или близкому предмету.

Польза расширенного чтения состоит в особой ценности контекста. Мы знаем, что книга является контекстом для любой ее части, а книги, связанные одной темой, создают еще более широкий контекст, помогающий интерпретировать ее.

Дискуссия, хоть и не является необходимым вспомогательным средством, безусловно, очень полезна. Читатель, который учится обсуждать книги в группе своих единомышленников, одновременно с этим постигает искусство продуктивного общения с автором наедине — в своем кабинете. Быть может, там он даже лучше поймет беседу, которую авторы ведут между собой.

Активное и пассивное чтение

Самый явный признак того, что вы читаете правильно и эффективно, — это усталость. Настоящее чтение требует интенсивной работы ума. Обычно настоящее чтение — это тяжелая и медленная работа. Сама по себе скорость неважна. Главный фактор — это активность. Пассивное чтение не приносит плодов. Оно использует мозг как промокательную бумагу.

Помимо усталости должен существовать видимый результат интеллектуальной деятельности. Обычно людям свойственно основные процессы мышления выражать словами. Мы привыкли вербализовать собственные мысли, вопросы и суждения, которые возникают в процессе чтения. Читая, вы непременно думаете, а потому у вас всегда есть то, что можно выразить словами.

Эффективнее не загружать память во время чтения и делать заметки на полях книги или в блокноте. Процесс работы памяти можно запустить позже, и, конечно, это необходимо. Но правильнее будет не смешивать ее с работой по пониманию замысла автора как главной цели чтения. Вы сможете определить, что читали активно, по объему своих записей.

При попытке осознать всю структуру книги можно сделать несколько пробных набросков по основным ее частям, пока не появится целостная картина.

Всевозможные схемы и диаграммы полезны для выделения основных мыслей.

Делая заметки в книге, помните — всегда полезно подчеркивать ключевые слова и предложения по мере их появления в тексте. Более того, следует отмечать смежные значения, перечисляя отрывки, в которых ключевые слова используются в разных смыслах. Если автор противоречит сам себе, стоит отметить эти моменты, а также контекст, указывающий на очевидность противоречий.

Только не делайте свои заметки похожими на студенческие конспекты (об этом поговорим ниже). На стадии обучения чтению вам придется читать книгу несколько раз. Минимум трижды, если книга заслуживает внимания.

Однако хороший читатель может одновременно прочесть книгу три раза. Это не обязательно означает «три раза подряд». Строго говоря, это три способа чтения книги, которые следует применять каждый раз при желании прочесть книгу по-настоящему.

Первый способ чтения — структурный, или аналитический

Читатель движется от целого к частному.

Чтобы прочесть тот или иной текст первым способом, вы должны: 1) знать, какого рода книгу читаете, то есть понять ее основной предмет и классифицировать книгу по типу и предмету. Далее необходимо осознать: 2) в чем основной смысл книги (как можно более лаконично это изложить); 3) на какие смысловые или структурные части она подразделяется (для этого необходимо определить основные части книги, их порядок и взаимосвязь), и 4) какие основные проблемы автор стремится решить.

Поясним некоторые пункты.

Если отвлечься от терминологии, то станет ясно, что разница в типах книг заключается в намерении автора. Поэт или писатель занимается изящными искусствами, стремится доставить удовольствие или вызвать восторг с помощью прекрасных произведений так же, как музыкант или скульптор. Ученый или любой специалист в области гуманитарных наук стремится учить других, излагая истину. Данные правила относятся к чтению ради обучения, а не к эмоциональному наслаждению произведениями искусства.

Итак, необходимо точно знать, что вы читаете. Той части, которую принято называть титульными листами, обычно вполне хватает для классификации. Она включает в себя заголовок, подзаголовок, оглавление и предисловие. С их помощью автор сообщает, о чем пойдет речь.

Титульные страницы книг напоминают тиканье часов — обычно его замечаешь только тогда, когда оно пропадает. Источник

У каждой книги есть свой «скелет в шкафу», а точнее — между страницами. Ваша задача — его найти. Книга попадает к вам, если можно так сказать, с плотью на костях и в одежде. Она полностью готова к выходу в свет. Вам не придется раздевать ее или обнажать кости, чтобы увидеть скрытый жесткий каркас. Но в процессе чтения вы должны «просвечивать» книгу «рентгеновским» взглядом, поскольку важнейшая часть первого восприятия книги — это определение ее структуры.

В хорошей книге, как и в хорошем доме, все части упорядочены. Основные части в некотором смысле даже независимы. Как мы увидим, они могут иметь собственную внутреннюю структуру. Но при этом обязательно связаны с другими составляющими функционально, иначе просто не смогут вносить свой вклад в качество книги.

Второй способ чтения — интерпретационный, или синтетический

Здесь читатель движется от частного к целому.

Три правила второго способа чтения: 1) выделить ключевые слова и найти общий язык с автором; 2) отметить наиболее важные предложения в книге и определить утверждения, которые они содержат; 3) найти или сформулировать основные аргументы книги; 4) узнать, какие задачи автор решил в этой книге, а с какими не справился.

Правила интерпретирующего чтения направлены на преодоление препятствия, связанного с коммуникацией. Можно надеяться, что хороший писатель сделает все возможное, чтобы достучаться до нас через все языковые барьеры и препоны, но нельзя рассчитывать, что он реализует это полностью. По сути, у нас есть шанс встретиться на полпути. Задача читателя — усердно пробивать тоннель со своей стороны. Шанс на встречу посредством языка зависит от желания читателя и писателя двигаться друг к другу.

Правило «выделите ключевые слова и с их помощью найдите общий язык с автором» состоит из двух частей. Первый шаг — найти слова, которые играют важную роль. Второй — определить их точное значение в этом тексте.

Если бы язык был чистым и идеальным средством передачи мысли, эти два этапа совпадали бы друг с другом. Если бы каждое слово имело лишь одно значение, а неоднозначность была запрещена, то есть каждое слово представляло собой идеальный термин, язык был бы ясным и прозрачным. Читатель видел бы мысли автора через его слова. В таком случае необходимость во втором типе чтения не появилась бы вообще. Интерпретация была бы не нужна.

Для вас как для читателя наиболее важные слова — те, в отношении которых вы испытываете затруднения. Возможно, именно они являются ключевыми и для самого автора. А может, и нет.

Если важные для автора слова не вызывают у вас трудностей, скорее всего, вы их поняли совершенно правильно. В этом случае вы уже нашли общий язык с автором. Дальнейшие усилия следует прилагать, только если у вас это не получилось.

Несколько признаков ключевых слов. Первый и наиболее очевидный — это явный акцент автора на определенных словах, что достигается различными способами. Автор может использовать типографские средства — кавычки или курсив, чтобы выделить нужное слово. Может прямо в тексте рассматривать его значения и смысл. Может, наконец, подчеркнуть это слово, дав ему свое конкретное определение. Признаком ключевого слова является то, что автор из-за его смысла и толкования вступает в настоящую полемику с другими философами. Если автор горячо объясняет вам, как то или иное слово используют другие и почему он решил использовать его иначе, можете не сомневаться — для него это слово имеет крайне важное значение.

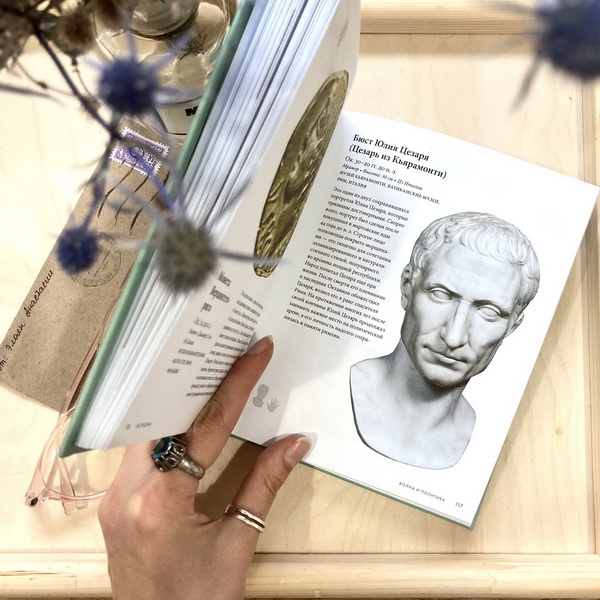

Главная ошибка пассивного читателя — невнимание к словам, из-за чего он не находит общий язык с автором. На фото — книга «Музей без границ. Древний мир»

Предложения и утверждения. Автор может честно декларировать свою позицию относительно конкретных фактов или знаний. Обычно мы ему в этом доверяем. Но честности недостаточно. Если нас интересует не только личность самого автора, нам мало знать, какова его точка зрения, нам требуется мотивированное обоснование.

Аргумент — это всегда набор утверждений. Некоторые из них содержат основания или причины для выводов. Если аргумент верен, то вывод следует из предпосылок. При этом он не обязательно правдив, поскольку некоторые или все предпосылки могут быть ложными.

Основные части книги и даже их подразделы содержат множество утверждений и, как правило, несколько аргументов. Но если вы продолжите делить книгу на составляющие, в конце концов придется сказать: «В этой части автор высказывает следующие мысли». Каждая из этих мыслей наверняка будет утверждением, а некоторые вместе взятые могут представлять собой аргументацию.

Деля книгу на части, вы доходите до уровня утверждений и аргументации. Переходя к аргументам, вы выясняете, каким образом они состоят из утверждений и терминов. Завершив процесс двух видов чтения, вы можете сказать, что знаете содержание книги.

Теперь, когда вы уже нашли с ним общий язык, обнаружили все его утверждения и аргументы, пришло время проверить собственные выводы с помощью следующих вопросов. Вы знаете, какие проблемы автор пытался решить в своей книге? В чем он преуспел, а в чем потерпел поражение? Столкнулся ли он с новыми проблемами в процессе решения поставленных задач? Догадывается ли о нерешенных проблемах, и если да, то о каких? Хороший писатель, как и хороший читатель, должен знать, была ли решена проблема.

Ответив на эти вопросы, вы сами почувствуете, что поняли книгу. Если вы начинали читать именно ту книгу, уровень которой превосходил ваш собственный опыт, значит, вы имели возможность чему-то научиться, пройдя долгий и интересный путь ее изучения.

Первые два способа чтения могут сочетаться, поскольку направлены на понимание книги. Третий же выделяется тем, что предполагает критику после того, как понимание произошло.

Третий способ чтения — критический, или оценочный

После двух видов прочтения ваши глаза открыты, разум бодрствует, но рот оставается на замке. До этого момента вы шли за автором. Теперь же у вас появился шанс поспорить с автором и выразить свое мнение.

Пришло время оценить автора и решить, согласны ли вы с его точкой зрения. Процесс чтения должен завершаться формированием собственного критического мнения.

Рассмотрим три общих правила критического чтения. Часть из них можно назвать общими принципами интеллектуального этикета.

Первое № 1. Вы должны с полной уверенностью сказать: «Я понимаю», перед тем как произнести: «Согласен», «Не согласен» или «Я составлю мнение позже».

Слова «я не понимаю» — это тоже критическое суждение, но их стоит произносить лишь после того, как вы сделали все возможное. Здесь следует искать причину в книге. Говоря «не понимаю», обратите внимание на свою интонацию. Проверьте, точно ли ваше непонимание — проблема автора.

Второе № 2. Нет смысла побеждать в споре, если вы знаете или подозреваете, что неправы.

Когда читатель наедине ведет свой разговор с книгой, ничто не мешает ему победить в споре. Он беспрепятственно может одержать верх, поскольку автор не в состоянии защитить себя. Если читатель хочет только пустого удовлетворения от превосходства над автором, в такой ситуации он его получит. Едва ли ради этого стоит вдумчиво читать книгу. Достаточно пролистать несколько первых страниц.

Третье № 3. Необходимо рассматривать несовпадение мнений как решаемую проблему.

Тогда как второй принцип призывает читателя не возражать ради возражения, третий предостерегает его от безнадежного несогласия. Человек, который даже не надеется на плодотворную дискуссию, часто вообще отказывается понимать, что разумные люди могут достичь согласия.

Несогласие — это пустая трата времени, если нет надежды на решение проблемы.

Кроме того, всегда нужно аргументировать свое несогласие, то есть не просто заявлять о нем, но и сформулировать его суть.

Конспект брошюры «Как правильно читать книги?»

Предисловие

Я считаю, что мой конспект может быть полезен людям, которые хотели бы прочитать данную книгу, но им сложно это сделать по той или иной причине.

В конспекте наверняка найдутся проблемы, и внимательный читатель обратит на них внимание, поэтому прошу такого читателя сообщить мне о них в критическом комментарии, чтобы я научился писать лучше.

Задача самой книги, равно как и конспекта – в том, чтобы открыть рядовому читателю глаза на то, что читать книги нужно учиться, и что читать их надо правильно, а не «как получается».

Если вы считаете, что вещи в книге очевидны, то спешу сообщить, что по крайней мере часть тезисов очевидна не всем.

Мною «актуализирована» некоторая часть советов, всё-таки XXI век на дворе.

I. Общие советы

Общие советы по выбору книг:

Читайте немного книг, но выбирайте лучшие, не самые лёгкие, но и не самые сложные, а такие, для чтения которых нужно прикладывать усилие. Из них выбирайте самое нужное и необходимое.

Плохое чтение может навредить:

Если некритически читать книги, способствующие деградации ума, поведения или мышления. Если «читать запоем», доводя себя до неврозов, головной боли, переутомления. Можете стать любителем говорить «громкие слова» попусту, став так называемым «фразёром». Если ваши знания будут бессистемно надёрганы отовсюду, вы можете стать плодом ложной начитанности, зубрёжки и отсутствия логической выучки, так называемым «человеком с кашей в голове». У таких отсутствует сколь-нибудь стройное мировоззрение, и разговор с ними – мука.

В дополнение к этому следует напомнить дурные привычки при чтении:

Или другие, которые проявляются в ослаблении внимания. Эти привычки образуют дурные навыки. Но необходимо бороться с этим, необходимо постепенно поддерживать в себе навык к полному, углублённому чтению хороших, нужных, глубоких книг.

Образованный от необразованного отличается не количеством сведений: важно не только наполнять память, но и главным образом – дисциплинировать и упражнять ум, приобретать навык к систематическому отчётливому мышлению.

Используйте воображение, пуская его «вовсю» где надо, даже если придётся перечитать отрывок несколько раз. Воображение – крайне полезный инструмент для чтения.

Чтение в коллективе – хороший инструмент для проработки материала, однако коллектив должен исключительно обсуждать материал на равных со всеми, когда каждый участник заранее проработал материал самостоятельно, только тогда коллективное обсуждение будет эффективным инструментом самообразования – будить интерес, рождать новые мысли и развивать идеи, а иначе – только навредит.

Необходимые условия для правильного чтения:

1) Наличие известных способностей.

2) Отсутствие дурных навыков в чтении.

Первое и главное условие – способность сосредоточивать и удерживать внимание на читаемом.

Нередко приходится слышать жалобы на ослабление памяти: «прочту две-три строки или маленький отрывок, перехожу к следующему – а первое уже забыл; не помню даже, о чем была речь». Здесь чаще всего две причины:

1) нервная болезнь – психастения, неврастения и т. д., и таких случаях надо, не мешкая, обратиться к врачу;

2) ослабление внимания.

Мы не запоминаем потому, что не можем, как следует, сосредоточить внимание на читаемом. Мысль постоянно отвлекается от него. Иногда можно заметить, что параллельно смутно сознаваемым мыслям книги идут свои мысли, с ней ничего общего не имеющие. Причины этому тоже по большей части две: или также болезнь, или дурной навык.

Борьба с дурным навыком и, отчасти, с болезненным ослаблением и недостатком внимания сводится главным образом к упражнению внимания, усиленной тренировке его.

Например, берут сперва отрывок в две-три строчки и стараются прочесть его с полным сосредоточением внимания так, чтобы мысль его стала для читающего совершенно отчетлива, прозрачно ясна. Для этого приходится иногда перечитать её несколько раз подряд. Когда это достигнуто с двумя-тремя строчками, начинают увеличивать с каждым днем число строчек.

Упражнение должно проделываться каждый день. Если ослабление внимания не так сильно, нужно, конечно, начать с более длинного отрывка.

II. Чтение

Придерживайтесь плана чтения, особенно в начале изучения науки: сперва краткий учебник, затем более глубокий, и так далее.

Некоторые книги служат вам источником вдохновения, надежд и бодрости, их стоит читать и перечитывать пассивным чтением. Задача – впитать мысли и настроения, пережить их, заразиться ими. Отмечайте в таких книгах впечатляющие места, чтобы снова и снова их перечитывать. Если не переводить возникшие идеи и мысли в действие, то рискуете остаться всего лишь мечтателем.

Произведением искусства сперва наслаждаются пассивным чтением, затем сознательно изучают с проработкой, это разные виды деятельности.

Проработав одну книгу, можно закрепить, а то и углубить полученные знания, проработав противоположную по направлению книгу, изучив с проработкой те места, где она конфликтует с прочитанной. Можно научиться читать такие книги параллельно.

Как бороться с этой помехой? – Постоянно помните, что надо преодолевать лень, и каждый раз прилагать усилие. Нам нужна привычка, а она создаётся рядом повторных действий.

Для глубокого изучения сложной книги совершенно недостаточно прочитать её один раз.

Главные группы целей чтения:

«низшая группа» целей:

«высшая группа» целей:

А) Для осведомления, пополнения сведений о чём-нибудь; Б) Чтение для нравственного, «волевого» воздействия на душу – «воодушевляющее». Они вливают новые силы, поднимают настроение, мотивируют. В) Чтение крупных произведений искусства, это не развлечение, это важное и необходимое средство для расширения кругозора и опыта для углубления мировоззрения, мыслей, чувства. Г) Чтение для изучения какой-нибудь книги, какого-нибудь вопроса. Д) Чтение для самообразования.

Искусный читатель должен: А) Если потребуется, выжать из книги максимум. Б) Приспособлять способ чтения к цели чтения. Один из главных недостатков безыскусного чтения – тот, что мы читаем приблизительно одинаково. Разница не особенно велика. Кто привык читать быстро, просматривая, тот одинаково «просмотрим» и развлекательную, и научную литературу. Кто привык читать медленно так же внимательно читает развлекательный пост, как учебное пособие.

Основное правило искусства чтения такое: Способ чтения зависит от цели чтения и всецело ею обусловливается.

Способы чтения распадаются на группы, главные из них:

«Пролистать книгу». «Просмотреть», «пробежать» её. При этом умелый читатель схватывает только наиболее существенные вообще или наиболее важные для него: главные мысли, факты и т.д. Медленное, неполное чтение, «выборочное»: читают не бегло, основательно, но с пропусками. Например, пропускают ненужные вставки. Полное, без пропусков, но и без особой работы над материалом. «С проработкой» её содержания. Этот способ – лучшая школа чтения. Кто не читал и не умеет читать с проработкой, тот никогда не достигнет той цели умения читать вообще и хорошо просматривать книгу, какая доступна ему по его способностям.

Вторая группа. (названия не совсем точные)

Пассивное чтение. Просто отдаёмся на волю автора, не критикуем текст, не даём ему оценки, просто переживаем его мысли, чувствования, образы, сливаемся с его личностью, смотрим его глазами, живём в его мире, забываем о себе и т.д. Активное чтение. Всегда осознаём себя, оцениваем мысли автора, соглашаемся с ними, критикуем их, перерабатываем по-своему, делая выводы и т.д.

Поверхностное чтение. Углублённое чтение.

Трудно кратко выяснить различие и его сущность, поэтому автор даёт сравнение. Мне оно не понравилось, я дам своё объяснение: когда читаем углублённо, то прорабатываем весь материал книги, соглашаясь или оспаривая его, тем самым вся книга нами переработана, нет опущенных, отложенных на потом деталей или частей книги.

III. Проработка и отработка книги

Работа над книгой состоит:

А. Прежде всего в том, чтобы хорошо понять книгу. Нередко спросишь человека, прочитавшего книгу, в чём суть её – и окажется, что он совершенно не понял её или понял (ещё чаще) самым превратным образом. Можно не только понять книгу, но и «пережить» её содержание.

Б. Помимо вопросов и задач, которые ставит автор, у нас возникают собственные – на фоне согласия или несогласия с автором. Критикуем, стараемся опровергнуть и т.д. Вся эта в высшей степени полезная работа углубляет и чтение, и нашу мысль. А кто работы этой не производит – тот плохо читает.

В. Правильно читая хорошую научную книгу, мы следим за ходом мысли выдающихся мыслителей, прорабатываем их рассуждения, усваиваем их методы, их способы исследовать вопрос, доказывать, объяснять. Прорабатывая всё это, мы учимся на практике у великих мастеров мысли. Это имеет огромное значение для дисциплинирования и развития мышления.

Добиваясь этих трёх целей, нам неизбежно придётся выработать много полезных навыков, а именно:

1) сосредоточиваться на том, что читаешь;

2) «выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи;

3) «охватывать мысль» автора вполне ясно и отчетливо: это помогает выработке ясности и отчетливости собственных мыслей;

4) мыслить последовательно и осторожно – целое богатство, ничем не заменимое; кто обладает им, тот обладает самой основой настоящей образованности и не может не обладать знаниями; он обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и к более глубокому пониманию жизни:

5) наконец, воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь, – дар, о важности которого многие и не подозревают.

Вся работа над книгой, нужная для отмеченных нами задач, вместе со вспомогательными приемами, о которых будет речь ниже, и называется – проработкой книги. Она необходима при изучении книги или отдельного вопроса и при чтении книг для самообразования.

Для такой работы, как уже сказано, не должно щадить ни времени, ни сил. Вкладывайте в нее все силы, это оплатится с избытком.

Два основных пути к проработке книги.

1. Прямо начать чтение и проработку с первой страницы, и затем двигаться по частям далее. К прочитанному не возвращаются.

Одна из основных задач чтения с проработкой – отчётливое понимание всей книги. Первый путь при этом недостаточно удобен.

2. Предварительное ознакомление с книгой перед настоящим чтением и проработкой ее дает обычно большое сбережение времени и труда и лучшие результаты.

В предварительном ознакомлении с книгой, особенно когда нужно отсеять часть книг, помогут часто пропускаемые части:

Предисловие и введение позволят понять какие цели и задачи ставит автор, на что обратить внимание.

Оглавление покажет общий план содержания книги, с него надо начинать и им заканчивать чтение.

Заключение объясняет к чему книга подводит, какие задачи выполняет.

Главных задач проработки научной книги (а вместе с тем и всякого настоящего, серьезного чтения её) три:

1) книга должна быть правильно и отчётливо понята;

2) мысли и сведения, содержащиеся в ней, должны «отработать» в нашем уме, в нашей психике;

3) во многих случаях должна быть произведена оценка её содержания.

Первое условие понимания книги – достаточная подготовка. Каждая книга кроме «популярных» требует известные знания. Если их нет, то читатель её не поймёт.

Второе условие – понимание иностранных слов и терминологии книги. Не брезгуйте гуглить незнакомые термины и слова – это важно!

Третье условие – умение «вникать» в читаемое, а не «пробегать глазами». Для того, чтобы глубже «вникнуть» в мысль, нужно уметь ее задерживать и всю силу внимания сосредоточивать на ней. Для этого требуется особое характерное усилие, известное, вероятно, каждому и столь неприятное «ленивому» уму. Кто не умеет или ленился «вникать» в читаемое, для того настоящее знание закрыто.

«Отработку» можно свести к двум главным типам.

Первый тип. Содержание книги может быть «усвоено» нами, т.е. мы перенимаем мысли из книги. Мы обычно не можем сами создать великую мысль: но мы можем сделать ее «нашей», если она станет определяющей силой в нашей жизни и в нашем миросозерцании. На вопрос «что вы думаете о том-то?» мы отвечаем в большинстве случаев заимствованными мыслями.

Второй тип «отработки» – противоположный. Мы не признаем содержания книги истинным. Наоборот. Мы «отвергаем» его, так как оно кажется ошибочным или несовместимым с нашими взглядами. Здесь производится работа, часто не менее ценная, чем при усвоении. Если мы хорошо поняли чужие мысли и хорошо вникли в них, кое-что в наших мыслях будет дополнено, исправлено. Они приобретут большую отчетливость и углубятся, станут более определенными и обоснованными.

Чем больше собственных мыслей, знаний, эмоций сопоставляется, сравнивается, исправляет ошибки и оценивается относительно тех, что содержатся в книге, в ходе изучения содержания книги – тем больше и глубже результаты «продумывания» книги. Тем полезнее это для самообразования и для умственного развития.

Необходимо создать привычку сознательного и намеренного продумывания.

Для этого есть два условия – не читать без передышек, и уметь некоторое время поддерживать внимание на одном и том же вопросе.

Мысли, которые приходят при проработке книги, нередко очень ценны, и их следует записывать – да хоть в твиттер – но не чтобы забыть, а чтобы чётко и коротко её сформулировать, «отработав» её лучше, чем просто продумав «в голове», рискуя оставить её неясной, туманной.

Тем более следует научиться записывать чужие мысли, которые могут пригодиться. Сохраните их для себя.

При чтении для самообразования выбираются лучшие произведения лучших авторов, так как их критиковать, когда мы только учимся?

Не бойтесь этого. Только знайте цену этой критике. Это – критика для развития нашей мысли, чтобы научиться критике. Мы имеем право сомневаться и быть несогласными, поставить знак вопроса и стараться решить, так это или нет? Без этого нет самодеятельности мысли.

Нужно добросовестно и тщательно работать над решением вопроса, по мере сил. Если не можем – оставляем вопросом. Вместо «автор глуп» спрашиваем «не показалось ли мне, что здесь ошибка? Не сам ли я ошибаюсь?»

Критика – палка о двух концах. Иногда показывает проблемы книги, иногда – легкомыслие и невежество критика. Настоящая критика требует не только смелости, но и знания, и труда. Критиковать, – не значит только находить ошибки и недочеты, но и находить достоинства, вообще оценивать.

Оценивать сложные многогранные труды гораздо сложнее, чем простые и плоские. В первом может быть много ошибок, зато найдётся настоящее сокровище, а во втором порядочно, аккуратно, но и только.

Критика при чтении с проработкой заключается не только в отметке ошибочного и сомнительного, но и особо выдающегося. Важно после своей критики прочитать критику крупного специалиста, тоже с проработкой, сопоставлениями, проверкой. Это очень углубляет и усвоение книги, и мысль, и критические навыки.

При прочтении соблюдайте основной принцип: от общего впечатления идти к частям, к подробностям. Полезно предварительно пробежать главу до её прочтения.

После предварительного ознакомления советуем разделить её на главные части по смыслу и прорабатывать их по очереди.

Проверочные вопросы очень полезны, читайте их не раньше проработки всей главы.

IV. Освоение книги

Условия освоения параграфа: первое – отчётливо понять его. Отчетливо понять – значит уметь точно и ясно определить его тему и кратко изложить ответ на нее. Этот «самоэкзамен» – лучшее средство самоконтроля при чтении. Если не можем – значит плохо вникли, плохо поняли. Если не получается – отметьте это место, и читайте далее, возможно позже автор даст не хватающие сведения для понимания пропущенных глав.

Доказательства. В каждом есть три части:

1) Тезис – та мысль, которая доказывается.

2) Аргументы – основания в поддержку тезиса.

3) Демонстрация, способ доказательства – связь между аргументами и тезисом.

Если нарушена связь между ними – доказательство неубедительно.

Понять доказательство – понять связь этих частей.

Критиковать доказательство – доказать неприемлемость аргументов или отсутствие связи с тезисом.

Для овладения книги нужно:

А) кратко сформулировать главную мысль книги. Затем поделиться ей с кем-то – через реферат или беседу о книге.

Б) после прочтения восстановите в общих чертах в памяти общее содержание, план книги.

В) если велись конспекты по главам или по отделам, чрезвычайно полезно переработать их в один цельный конспект всей книги.

Г) Если приложен предметный указатель, то полезно взять из него наиболее важное и задать себе как вопрос, что оно значит.

Изучайте чертежи и рисунки в книге, это полезно.

При прочтении книги полезно оставлять в ней отметки: подчёркивания, символы. Одним они позволяют внимательнее читать книгу, когда она просто «пробегают» её, но лучше всего другим – они отмечают важные или интересные места, делают указания для себя.

Следует подчеркнуть, что выписки – это вспомогательное средство при чтении, а не его цель. Выписки нужно в первую очередь не коллекционировать, а постоянно применять к делу. Некоторые думают, что такими выписками можно заменить свой ум – это совсем плохо. Выписки это не «готовые мысли», которые нужно просто правильно подобрать под ситуацию и бездумно пересказать.

Свои мысли и заметки можно также хранить в виде выписок, но если они касаются цитат – то следует писать их в выписке с цитатой.

Для написания конспекта надо:

1) Выделить из неё всё существенное, основное. 2) Связно изложить.

Как это будет сделано – зависит от условий:

а) Самой книги; б) наших целей; в) нашего опыта и уменья;

Для краткого конспекта придётся признать несущественным многое, что важно для подробного.

Конспект в целях самообразования пишется иначе, чем обычный.

Работа над конспектом имеет две стороны.

1. Надо дать «схематическое», сжатое изложение всего существенного, притом в наиболее удобной, легко обозримой форме. Цель тут – получить возможность в несколько минут восстановить в памяти основное содержание книги. 2. Надо для этого проделать сложную работу над читаемым. Постоянно производить анализ и синтез читаемого: постоянно выделять существенное из несущественного, основное из менее важного; надо устанавливать отчётливо связь между отдельными частями главы, отдела, книги; надо наиболее существенное выделить на первый план, менее существенное, вошедшее в конспект, отдалить на второй план, так чтобы «перспектива» была сразу видна при чтении конспекта, и т.д.

Если конспект пишется в целях самообразования, то на вторую сторону нужно налечь особенно. Тут не столько важно получить пособие для восстановления в памяти книги, сколько важна сама работа над конспектом. На неё не надо жалеть ни времени, ни сил, потому что это не только лучшее средство для наиболее полного понимания и восприятия книги, но и превосходная школа для развития и упражнения ума и для выработки искусства овладевать материалом и методами чужого мышления. Конечно, для этого нужно брать только достойные книги, и из которых лучше всего можно познакомиться с данной наукой и её методами.

Но при таком подходе возникает недоразумение: мы попадаем в т.н. «ложный круг»:

1. Чтобы лучше понять главу, нужно её законспектировать. 2. Хорошо конспектировать можно, только прочитав и хорошо поняв всю книгу.

Наиболее удобный выход из этого круга такой: делать предварительные наброски конспекта каждой главы при чтении, исправлять их, если потребуется, при чтении последующих глав и переработать в настоящий, окончательный конспект по прочтении книги. Кто добросовестно, тщательно выполнит эту работу, тот почувствует, какую огромную пользу она принесла ему.

При чтении полезно вести так называемый журнал чтения. Суть:

Если в какой-то день мы что-то читали (книга, статья), то отмечаем день и то, что именно читали. Делаем выписки (выписки или выдержки в виде сжатого изложения какого-нибудь места книги: они очень полезны, особенно касаемо нашей специальности, связанные с выработкой мировоззрения или с интересующим нас серьёзным вопросом. Это превосходный источник справок и «вдохновений», главное, чтобы можно было легко их найти) по необходимости, вписываем по поводу прочитанного: мысли, вопросы, недоумения и др. Иначе говоря, ведётся «запись чтений и проработки книг в течение дня».

По прочтении книги сюда вносятся её «резюме», общая оценка и т.д.

К такому журналу нужно параллельно вести алфавитный указатель тем, иначе трудно будет разобраться. С ним это будет не только дневник чтения, но и средство, помогающее изучению книги, ведь он неоценим для справок, освежения прошлых работ, знаний, мыслей. Кроме указателя тем, может попутно вестись и указатель авторов.

Указатель имеет цели более общие, чем изучение книги. Указатель нужен для лучшего изучения вопроса по специальности или т.п. Суть:

Заводим документ, куда в алфавитном порядке вносим темы, связанные с вопросом (специальностью или т.п.), встреченные в прочитанных книгах, статьях и т.д., с указанием, где они встречались.

При каждой теме – указание книг и страниц, где они встречались вам. Таким образом, у вас составляется постепенно подробный указатель всех тем по вопросу, встречавшихся вам при чтении, и тех мест в книгах и журналах, где эти темы рассматривались.

Самый просмотр тем иногда бывает очень полезен.

Заповеди читателя.

1. Не читай все книги на один лад. Способ чтения должен соответствовать цели чтения.

Б. При чтении для образования:

1. Помни, что чтение – одна из самых важных, нужных, серьезных работ, не «между прочим», не «ничегонеделание».

2. Хотя бы одну из читаемых тобою книг читай с проработкой.

3. Не жалей на это чтение ни времени, ни сил: оплатится с лихвой. Вкладывай все силы в чтение.

4. Неослабно борись с ленью мышления и воображения: это злейшие враги.

5. Добивайся, чтобы каждое место книги было совершенно и отчетливо понято.

6. Не пропускай ничего без очень серьезных причин.

7. Не бросай книги недочитанной без самых серьезных причин.

8. Не зови других на помощь без самой крайней необходимости, напрягай все силы, чтобы обойтись без чужой помощи. Самодеятельность – прежде всего.

9. Где надо – заставляй воображение работать «вовсю».

10. Хочешь хорошо читать с проработкой – читай «с пером в руке»; делай конспект, заметки, выписки.

11. Научись пользоваться оглавлением. Читай не только «слева направо», но и все время «справа налево» – возвращайся к прочитанному.

12. Прежде старайся хорошо понять, а потом критикуй.

13. Чужую критику на книгу читай после книги.

14. Прочитав книгу, уясни сущность ее и запиши в кратких словах.

В. О выборе книг для самообразования:

1. Читай хотя бы немного, но основательно.

2. Читай необходимое, хотя бы неинтересное.

3. Читай самое лучшее, что можно достать.

4. Читай не слишком легкое, не слишком трудное.

5. Руководись каким-нибудь планом чтения (по программам или совету специалиста).

Послесловие

Это моя первая попытка в создании полезных статей, и в планах публиковать ещё другие конспекты. Прошу предоставить вежливую критику: что плохо в такой статье, что следует исправить, и на что исправить.