Как научиться разбирать слова по составу

Как разобрать слово по составу

Существует чёткое правило, которое надо выполнять, чтобы сделать разбор слова по составу без ошибок. Для этого надо строго следовать порядку разбора, не пропуская ни одного шага, и помнить об указанных ниже особых и трудных случаях.

Алгоритм разбора слова по составу

Алгоритм разбора слова по составу — пошаговая последовательность. Она помогает правильно выполнить работу. Используемый приём сравнения развивает логическое мышление.

Обязательная поэтапность разбора любого слова по составу:

Особенности определения окончания на примере разных частей речи

Разбор по составу существительного

Например, слово «пеналом». Образуя форму слова, изменяем падеж: «пеналу». Изменилась часть –ом. Значит, это окончание.

Важно помнить о наречии «домой», где — ой — суффикс: у существительных 2 склонения («дом — 2 склонение») нет окончания –ой. Наречия не изменяются, значит, у него вообще нет окончания. Всё слово — основа.

Имя прилагательное

Слово «волшебными» поставим в форму женского рода единственного числа: «волшебная». Сравниваем формы слова, изменяется часть –ыми. Это окончание.

Примеры

Бесполезный — то, в чём нет никакой пользы

Парашютист — человек, спускающийся с парашютом

Глагол «повторяете» настоящего времени. Попробуем изменить лицо: «повторяют». Вывод: окончание –ете.

«Заставили» — «заставила»: в первом глаголе окончание –и.

Примеры разбора слов по составу

Разбор слова Настенный

Разбор слова Сползает

Разбор слова Запевает

Разбор слова Повторяла

Разбор слова Преподаватель

Разбор слова Вверху

Разбор слова Разноцветный

Изучение состава слова играет значительную роль при формировании орфографической зоркости.

Дети начинают понимать и запоминают: все части слова неизменны в написании и не зависят от произношения.

Трудные случаи при разборе слова по составу

Проводя анализ слов, школьники не всегда обращают внимание на лексическое значение разбираемого слова. Это часто приводит к ошибкам, особенно при выделении суффиксов.

В словах с такими суффиксами подбор однокоренных слов обязателен. (Мяч-ик — мяч, ключ-ик— ключ, рез-чик — резать, ящик, хрящ-ик — хрящ, камен-щик — камень; аист, лист; ушко, нес-ушк-а).

Непонимание разницы в значениях приводит к частым ошибкам при морфемном анализе глаголов в неопределённой форме.

в учебных пособиях разных авторов рассматриваются или как суффикс, или как окончание. В любом случае предшествующий гласный в эту часть слова не входит.

Умение разбирать последовательно слово по составу приобретается при постоянной работе по алгоритму. Нарушение последовательности или игнорирование приводит к ошибкам. Внимание к слову — основа успеха.

Прохождение трудной темы «Состав слова» в начальных классах. Рекомендации по обучению разбору слова по составу

Для усвоения материала о частях речи и для выработки твердых навыков орфографии большое значение имеет изучение раздела «Состав слова». Изучение морфемного состава слова имеет большое значение еще и потому, что осознание структуры слова позволяет учащимся глубже понять его лексическое значение и точно употреблять слова в речи.

Известно, что каждая значимая часть слова (каждая морфема) выполняет в слове определенную роль. С корнем связано общее лексическое значение слова, свойственное целой группе родственных слов. Приставки и суффиксы уточняют смысловое значение слова. Окончания являются средством передачи грамматического значения слова.

Добавляя к одному и тому же корню разные приставки и суффиксы, мы изменяем смысл слова, т.е. образуем новые слова. Важно нацелить младших школьников на установление связи между лексическим значением слова и его морфемным составом.

Целесообразно развивать у учащихся умение пользоваться морфемным анализом слова в целях раскрытия его смысла, т.е. подвести учащихся к осознанию связи, существующей в нашем языке, между лексическим значением слова с его структурой, вооружить способом действия, который позволяет детям понять смысл слова.

Решению этой задачи способствует систематическая словообразовательная работа, проводимая в течение всего учебного года.

Изучение морфемного состава слова важно и для формирования орфографических навыков. Известно, что осознание учащимися морфемного состава слова составляет основу формирования у школьников навыка правописания безударных гласных, глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных в корне слова.

Второклассники подводятся к осознанию морфологического принципа русского правописания, сущность которого состоит в том, что значимые части слова (корни, приставки, суффиксы) сохраняют одинаковое написание в разных фонетических условиях, т.е. независимо от произношения.

Для формирования у школьников правописания гласных и согласных в корнях слов большое значение имеет осознание детьми единообразного написания корней в родственных словах. Поэтому при изучении темы «Корень» необходимо систематически работать над развитием у учащихся умения сопоставлять написание корней родственных слов в целях установления их сходства.

Понимание учащимися того, что корни в родственных словах пишутся одинаково, позволяет им сознательно проводить проверку при написании слов с безударной гласной, глухой и звонкой согласной, непроизносимой согласной в корне.

Намечая последовательность изучения темы «Состав слова», целесообразно руководствоваться следующим положением: в слове все его значимые части взаимосвязаны, поэтому в отдельности каждую часть слова можно изучать только после того, как учащиеся познакомятся в целом со структурой слова и всеми его частями.

Первые уроки по теме отводятся на то, чтобы расширить и уточнить знания учащихся о корне и однокоренных словах. У школьников формируется умение осознанно подбирать однокоренные слова, учитывая их два признака: смысловое родство и наличие общей части.

Одновременно учащиеся подготавливаются к правописанию корня, в частности, с этой целью проводятся наблюдения над единообразным написанием корня в родственных словах.

Затем следуют уроки, цель которых — раскрыть для учащихся роль окончаний, а также приставок и суффиксов.

Трудности детей при разборе слова по составу

Так школьник приучается руководствоваться при анализе отношениями на уровне «морфема — морфема», отыскивая в слове знакомые значимые части.

Между тем слово — это не набор морфем. Строение слова является результатом слово- и формообразовательных процессов. Вот почему при морфемном анализе нужно учитывать не только отношение «морфема — морфема», но и отношение «слово — слово», точнее «производное слово — производящее слово».

Данные примеры иллюстрируют мысль, хорошо известную в современной лингвистике и методике русского языка: морфемный разбор есть результат словообразовательного анализа.

Как же научить детей уже в начальной школе опираться на словообразовательный анализ при проведении разбора слова по составу?

Прежде всего необходимо, чтобы ученики овладели умением разбираться в структурно-семантической связи слов одной словообразовательной пары, то есть устанавливать зависимость производного слова от производящего. Это умение предполагает способность правильно использовать в своей учебной практике графический символ → (словообразовательную стрелочку), что является показателем понимания словообразовательных отношений между словами таких пар (дом → домашний, часовой → часовщик…).

Учеников начальных классов нужно познакомить с последовательностью разбора слова по составу.

Рассмотрим семантико-структурный анализ, отраженный в таких словообразовательных схемах:

«школа» + «та, что…» → «та, что учится в школе»

2) пере + писать → переписать

«заново» + «писать» → «писать заново»

«малина» + «там, где…» → «там, где растет малина»

«лимон» + «сделанный из…» → «сделанный из лимона»

«начать» + «петь» → «начать петь»

Эти схемы наглядно показывают, что образование слова — это не механическое присоединение морфем друг к другу, но это рождение нового лексического значения.

Итак, что значит разобрать слово по составу?

Это значит определить:

Это и есть последовательность разбора слова по составу, направляющая школьника на словообразовательный анализ, мотивирующий выделение каждой значимой части слова.

С таким планом разбора целесообразно познакомить учеников примерно со второго класса и практически отрабатывать его использование. Практика показывает, что такой путь морфемно-словообразовательного анализа проясняет в голове ученика суть языковой задачи, лексическое значение слова.

Семантическая ориентация процесса обучения морфемике и словообразованию оказывает благотворное влияние и на формирование языковых умений и навыков других областей школьного курса, поскольку морфемика и словообразование выполняет базовую функцию в процессе обучения на уроках родного языка.

Об авторе: Деревянченко Раиса Иосифовна, учитель начальных классов, ГОУ СОШ № 1266.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Понравился материал?

Хотите прочитать позже?

Сохраните на своей стене и

поделитесь с друзьями

Вы можете разместить на своём сайте анонс статьи со ссылкой на её полный текст

Ошибка в тексте? Мы очень сожалеем,

что допустили ее. Пожалуйста, выделите ее

и нажмите на клавиатуре CTRL + ENTER.

Кстати, такая возможность есть

на всех страницах нашего сайта

Как разобрать слово по составу?

Разобрать слово по составу следует, указав следующие морфемы: приставку, корень, суффикс, окончание, соединительную морфему, постфикс.

Окончание в составе слова

Выполнение разбора слова по составу, обычно необходимо начинать с выделения окончания, которое не входит в его основу. Для этого определим, изменяемое ли слово перед нами, есть ли у него окончание. С этой точки зрения важно, к какой части речи относится анализируемая лексема.

Помним, что у неизменяемых частей речи и форм слов нет окончания:

1. у несклоняемых существительных

2. У несклоняемых прилагательных

3. У наречий на конце вычленим только суффиксы:

4. В морфемном составе деепричастий имеются формообразующие суффиксы:

5. В форме простой сравнительной степени прилагательных и наречий вычленим суффиксы:

Основа слова

Выделив окончание в изменяемом слове, которое склоняется, спрягается или изменяется по родам и числам, остальную часть лексемы обозначим как основу слова.

Помним, что в основу слова не входят формообразующие суффиксы причастий, деепричастий, формы прошедшего времени глагола, постфикс формы повелительного наклонения глагола -те, суффиксы простой сравнительной степени прилагательных и наречий.

Примеры

Приставка в составе слова

Затем выделим приставку в слове, если она есть. Чтобы убедиться, есть ли эта морфема в слове, можно убрать ее и посмотреть, существует ли в лексике русского языка такое самостоятельное слово, или, второй вариант проверки, — менять предполагаемую приставку на другую:

со рвать — рвать; ото рвать, надо рвать, пере рвать, у рвать.

Результативным способом определения приставки в составе слова является подбор лексем с такой же приставкой:

со драть, со брать, со вместить, со гласиться.

В морфемном составе лексемы может быть несколько приставок, тогда целесообразно составить словообразовательную цепочку и добраться до первого производящего слова:

не без ынтересный — без ынтересный — интересный.

Суффикс в составе слов

Теперь займемся суффиксом слова. Посмотрим, существует ли слово без такого суффикса:

Подберем слова с таким же суффиксом и убедимся, что такой суффикс существует:

И теперь после последовательного вычленения всех морфем осталась главная часть слова — корень. Чтобы точно определить границы корня и убедиться, правильно ли мы его выделили, займемся подбором родственных слов. Как известно, общая часть родственных слов, в которой заключено основное лексическое значение слова, и есть корень.

Бодр ость — бодр ый, бодр о (шагать), бодр енький, бодр иться.

Пример разбора слова по составу

Рассмотрим в качестве примера морфемный разбор слова «безрадостный».

Это изменяемое прилагательное, значит, вычленим окончание -ый, сравнив его формы:

Определим основу слова — безрадостн-:

Далее укажем приставку без-, как и в составе слов:

безрадостный ← радост н ый ← рад ость ← рад (нет полной формы прилагательного).

Оставшаяся часть слова -рад- является корнем, который прослеживается в родственных словах:

Закончим разбор по составу итоговой записью:

без рад ост н ый — приставка/корень/суффикс/суффикс/окончание

Видеоурок «Разбор глагола по составу»

Как разобрать слово по составу – объясняю порядок разбора и комментирую сложные случаи, на которых постоянно ошибаются ученики

Выделить окончание, потом основу, корень, приставку и суффиксы. На деле все сложнее, поэтому давайте разбираться.

Чтобы разобрать слово по составу, надо выделить все морфемы, которые в него входят. В теории это кажется очень простым, но на самом деле при разборе возникает куча трудностей. Я постараюсь описать порядок разбора и параллельно буду давать советы и рекомендации, которые помогут вам не ошибиться.

Вот на этой картинке я показал, как надо выделять каждую морфему: приставку (красным), корень (синим), суффиксы (желтым), окончание (коричневым), постфикс (розовым), основу (фиолетовым).

Запомните это и пойдем дальше – к процессу разбора.

Окончание

Теперь пошли лайфхаки.

Если слово никак не изменяется, то окончания у него нет. Депо, кино, ножницы – как не изменяй, всегда депо, кино и ножницы. Пальто, очки – то же самое. У подобных слов вы окончания просто не выделяете.

Если окончания нет, но при изменении вашего слова оно появляется – значит оно нулевое. Чтобы показать нулевое окончание – просто нарисуйте пустой квадрат. Например, в слове «друг» – нулевое окончание. «Сказал» – тоже нулевое. Окончания появятся, если мы будем изменять эти слова: «друга», «сказали».

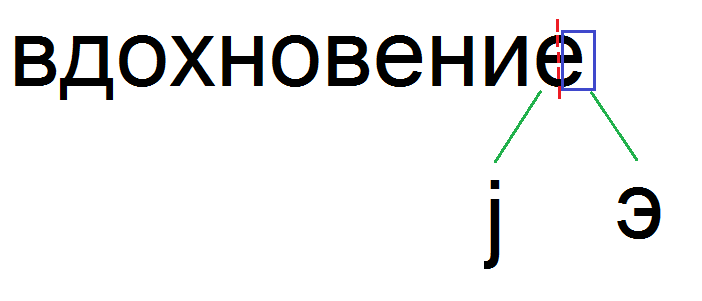

Идем дальше. Если у вас в окончании есть гласные, которые обозначают два звука, то есть «й» и еще какой-то – поизменяйте слова и послушайте, пропадает ли «й». Например: «вдохновениjэ», «вдоховениjу», «вдохновениjа». Видите, «й» никуда не пропадает. Значит он не в окончании.

В таких случаях надо поделить окончание посередине пунктирной линией и показать, что в нем два звука – «й» (более правильно – «j») и еще какой-то. Затем нужно выделить второй звук в окончание, а первый вообще не трогать.

Наречия – неизменяемые слова. Деепричастия – тоже неизменяемые. Поэтому у них окончаний никогда нет. Деепричастие можно узнать так – к нему одновременно задаются два вопроса: как, что делая. Например: Я ел (как? что делая?) слушая Познера. Слушая – деепричастие.

Вот с наречиями сложнее. Прочитайте мою статью на эту тему, потому что вам надо научиться отличать наречия от прилагательных. Это обязательно надо сделать, иначе будете ошибаться вплоть до ЕГЭ в 11 классе.

«Ть» у глаголов – всегда окончание. Но есть некоторые школьные программы, например программа Бабайцевой, где это суффикс. Спросите у своего учителя и выделяйте так, как она прикажет.

«Чь» в глаголах – часть корня. Поэтому в словах «беречь», «печь», «мочь», «стеречь» корнем будет все слово.

Как запомнить, что «чь» – часть корня

Не знаю, как помочь Вам это запомнить, но смотрите, тут дело вот в чем. Раньше у этих слов было окончание «ти», а потом оно отпало. Древнерусские формы этих слов: пекти, стерегти, берегти.

То есть окончание тут именно «ти», но у вас его нет, поэтому вы его не выделяете. Вы выделяете все слово как корень.

Надеюсь, кому-то это поможет не ошибиться.

Всё, с окончаниями закончили.

Основа

Сразу подчеркивайте все то, что остается после окончания, как основу.

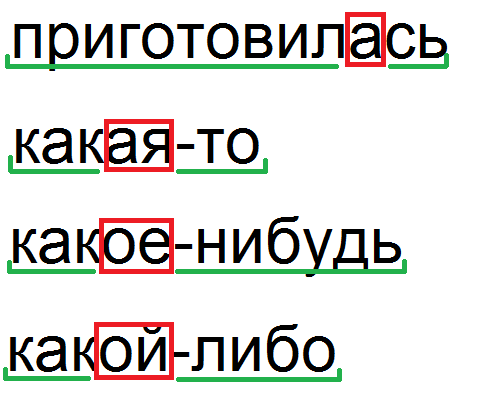

Важный момент тут вот какой. Постфиксы «ся», «то», «либо», «нибудь» тоже входят в основу, хотя часто стоят после окончания. В этом случае вам надо основу прервать на окончании, а потом продолжить.

Больше с основой слова сложностей никаких не возникает, все просто.

Корень

Вы наверняка помните, что для его выделения надо «подбирать однокоренные слова». В принципе, да. Давайте найдем корень у слова «подводный»: водный, вода – корень «вод».

Тут надо учитывать одну тонкость. Корень должен сразу вызвать у вас в голове образ того, о чем говорится. То есть вы должны по корню легко понять лексическое значение слова.

Вот разбираете вы «квартиру». Что это такое? Это часть многоквартирного дома, где живут люди. Какой тут корень? «Квартир». Вы его произнесли и сразу себе представили, например, однокомнатную квартирку.

А почему корень не «кварт»? Потому что: кварт, кварты, квартов, квартами – что это такое? О чем вы думаете, когда произносите эти слова? Ни о чем. Не о квартире точно. Значит, «кварт» тут никак не может быть корнем. В корне всегда заключено лексическое значение слова, и если оно в голове у вас не всплывает, значит, вы корень нашли неправильно.

Когда выделите корень, попробуйте поизменять его, например, по числам, падежам. И посмотрите, что будет «всплывать» у вас в голове.

Какой корень в слове «богатый»? «Богат» или «бог»? Когда я произношу «богат», у меня ассоциация сразу с богатством, с богатыми, с богачами. Я сразу улавливаю лексическое значение.

А если я начну изменять слово бог? Боги, богам, о богах, с богами – я начинаю думать о Боге – то есть о Творце, Всевышнем. Никакой связи с богатством нет.

Вывод – корень «богат».

По этой же причине в слове «работа» корень «работ», а не «раб». Работа сейчас уже не то же самое, что удел рабов.

Приставка

Это то, что всегда располагается перед корнем. Приставки почти всегда одинарные, но иногда бывают двойные, например: «перезаписать». Тут приставка «пере» и «за», корень – «запис».

Разделительный твердый знак всегда относится к приставке. Например, в слове «въезд» вы должны выделить приставку «въ».

Суффикс

Вот тут сложнее всего. Суффикс находится после корня, но иногда он один, а иногда нет. И дети не знают, как правильно выделять.

Чтобы это сделать, надо запоминать «популярные» суффиксы. Например, суффикс основы инфинитива – тот, который стоит перед окончанием «ть»: «играть» – корень тут «игр», а суффикс – «а». Поэтому в слове «играя» два суффикса – «а» и «я».

«Ений» – суффикс, с помощью которого от глагола образуются существительные. Например: потепление, вдохновение, измерение, оледенение. Обратите внимание, в окончании йотированная буква, поэтому мы ее делим пунктиром, гласный звук убираем в окончание, а «й» оставляем суффиксу.

«Тель» – суффикс, который обозначает человека, выполняющего какую-то профессиональную деятельность: учитель, строитель, потребитель, хранитель и пр. Давайте разберем слово «учитель» – «тель» – суффикс, обозначающий человека по профессии, «и» – глагольный суффикс (потому что в инфинитиве «учить» он стоит перед «ть»), корень «уч».

Постфикс

Он выделяется так же, как суффикс, но, в отличие от суффикса, стоит всегда после окончания. Чаще всего встречаются такие постфиксы как:

Самая важная рекомендация

Гуглите каждое слово. Пишите, например: «намурлыкаться морфемный разбор» – и смотрите, какие морфемы в слове. Это надо делать, потому что морфемику и словообразование дети в школе знают чудовищно плохо. Но если будете постоянно сверяться со справочниками и интернетом – вам будет проще запоминать основные морфемы и разбирать слова правильно.

И еще. Смотрите не только морфемы, но и способы словообразования. Выясняйте, как конкретное слово появилось в языке. Если запомните основные принципы словообразования – меньше будете делать ошибок в морфемном разборе.

Полезные материалы по теме

Пробегитесь еще раз глазами по статье и прочитайте те тексты, на которые я ссылаюсь. Статьи относительно небольшие, я в каждой из них даю советы о правильном выделении морфем.

Подпишитесь на мою рассылку. О русском языке можно писать бесконечно, поэтому в ближайшее время о нем выйдет много новых статей. Я постараюсь сделать их максимально полезными и простыми, чтобы понятно было и школьникам, и родителям, которые учат уроки со своими детьми.

Посмотрите мои подборки с курсами по русскому. Их на данный момент три: для подготовки к ВПР во всех классах, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Я надеюсь, вы сможете там найти для себя классный курс и будете тратить в разы меньше денег на репетиторов. Еще я там даю несколько бесплатных электронных книг и справочников для скачивания. Я подбирал их лично, они все очень хорошие.

Из учебников я вам очень рекомендую вот этот: «Русский язык. Теория. 5-9 класс». Это учебник Бабайцевой. Он хорош тем, что в нем собрана вся теория русского и все правила, которые изучаются в 5-9 классе. Это самая лучшая книга для подготовки к экзамену.

Материалы там могут немного отличаться от вашего школьного учебника. Например, у вас может быть сказано, что «ть» окончание, а у Бабайцевой – суффикс. У вас причастия могут быть отдельными частями речи, а у Бабайцевой – формами глагола. Но вот эти лингвистические тонкости на экзамены вообще никогда не выносятся, поэтому просто не думайте о них. Книга отличная.

Заключение

Я постарался объяснить вам, как разбирать слова по составу. Это бывает трудно, но надо регулярно практиковаться, чтобы делать меньше ошибок.

Напишите, пожалуйста, в комментарии, понравилась ли вам эта статья. Скажите мне о ее недостатках, чтобы я мог их оперативно подправить.

Я желаю вам удачи, хороших оценок и высоких баллов. Ну и просто счастья по жизни.

Разбор слова по составу

Разобрать слово по составу − значит указать, из каких частей оно состоит. К значимым частям слова (морфемам) относятся:

Приставка − значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования слов.

Лететь − вы лететь, пере лететь, при лететь, у лететь.

Основа − это часть слова без окончания, в которой заключено его лексическое значение. Основа слова включает в себя корень, а также приставку(-и) и суффикс(-ы) (если они есть).

Если слово не изменяется, то у него нет окончания и всё слово составляет основу. Например, при разборе по составу неизменяемого существительного «пони» получаем: корень − пони, окончания нет, основа слова − пони.

Порядок разбора слова по составу

а) задать вопрос;

б) определить, что означает слово.

а) отделить часть слова перед корнем;

б) образовать другие слова с этой частью;

в) проверить, действительно ли этот отрезок — одна приставка (получается ли целое слово, если убрать приставку — часть слова, стоящую перед корнем);

г) отделить значимую часть (или части) перед корнем. Это и есть приставка (или приставки). Обозначить приставку условным значком:

Образец устного разбора слова по составу

На придорожной 2 траве блестят росинки.

Читайте также другие темы раздела «Русский язык для начальной школы»: